2007年01月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

超節水トイレに挑む!???

先日、バタヤン0345さんのブログ、3riversさんのブログ で、紹介されていた超節水便器、調べて見ると、TOTOのピュアレストEX。 あれっ?これって、うちの便器と同じ名前だぞ・・確かうちの便器は、大8L、小6Lだったはず。さらに調べてみると、2006年11月にモデルチェンジして、大6L、小5Lになったようです。我が家の便器は、着工寸前の2006年2月に出たモデルで、着工寸前にこれに変更してもらったんです。水量以外に変わっているところは、何も無さそうです。小出しにしないで、何でその時に超節水にしてくれなかったの?TOTOさん!!!くっそ~、なんか、くやしいぞ~ならば、自分で超節水にしてやろう・・よくペットボトルに水入れて、タンクに入れてあげる方法が昔からありましたよね。それです。実は、大の用を足した時に間違えて小のボタンを押してしまうことがあるんですが、十分に流れるので、大6Lでもいけるという予想は、あるんです。TOTOさんも、きっと、外観は変わっていないので、タンク内の部品類を一部変更したのではないかと、想像しています。で、タンクの蓋をとって見てみます。なんかカバーが付いていて、昔のタンクとは、ちょっと変わってますね。で、カバーもはずしてみます。ん???これは、ペットボトル入れるようなスペースが、ほとんどありません・・が、良~く見ると、浮き玉の根元が調整出来るようになっているじゃ、ありませんか。これを調整すれば、タンクに溜まる水位が下がるはず。ついでながら、小と大の流れる水量は、下の写真の黒いゴム?が持ち上げられた時が「小」で、その下の白い皿?部分から持ち上げられた時が「大」なんですね。元の位置に戻せるようにペンでマーキングし、効果をつかめるように現在の水位をテープでマーキング。そして、この浮き玉を回して最も水位が下がるように調整します。そして、一旦、蓋を閉めて、水を流してから、再度、蓋を開けてみます。思わくどおり、水位が下がってます。さて、これが、どのくらいの水量なんだろうと思い、ここで、計量カップで水を足して、元の水位になる量を測ってみます。結果は、800mL弱分の水位減少といったところです。ということは、これで、大7.2L、小5.2L(あくまで元の水量が正確ならばですが)。ちょっと残念!・・超節水便器の小5Lにかなり肉迫出来ましたが、大は1L以上差が付いてます(当たり前ですね)。でも、大は頻度が少ないので、トータルでの節水度は、これで、超節水便器にかなり近づいたかな???(注意:これを真似される方は自己責任でお願いします。排水管等の詰まりなど不具合が生じた場合、一切の責任は取れません。)

Jan 27, 2007

コメント(2)

-

電気・灯油使用量と料金-2007月1月~全館空調暖房入れっぱなしにて

今月1月の電気の検針(12/20-1/22)がありましたので、電気使用量・灯油使用量と料金の報告です。延床面積:約50坪(1階ハイスタッド)+小屋裏収納約12畳契約:従量電灯B(60A)+低圧電力(3kW)日当たり条件:良好な家の50%程度(南面が短辺、午後から1Fは南西の家の影に入る)[使用量]従量電灯B:515kWh、低圧電力:627kWh合計:1142kWh[請求額](税込み)従量電灯B:¥12,407(基本料金(税別):¥1,560)、低圧電力:¥11,062(基本料金(税別):¥2,907)合計:¥21,200今月は、やや期間が長く34日間分でした。いつものように、1ヶ月を30.5日分として換算すると次の通りです。[使用量]従量電灯B:462kWh、低圧電力:562kWh合計:1024kWh[料金](税込み)従量電灯B:¥11,062(基本料金(税別):¥1,560)、低圧電力:¥8,987(基本料金(税別):¥2,907)合計:¥20,049また、FF式ストーブでの灯油使用量ですが、タンクの残量計なので、およそ次のとおりです灯油使用量:8L、金額:¥560グラフにすると、次のとおりです。先月より150kWh強、電気使用量が増えました。次に去年との比較グラフです。なお、昨年までの賃貸マンションでの暖房設備は、次のとおりです。エアコン(COPが約3が2台、COPが約5が1台)の3台+電気ストーブ(カーボンヒーター450/900W)1台今年は暖冬ということもあるでしょうが、室温22℃前後で、ほぼ24時間、全館空調を入れっぱなしの条件で、何とか昨年を下回っています。次に料金比較です。昨年より大分安いです。これは、低圧電力の料金体系のためですね。基本料が高い代わりに使用料金が割安です。年間通しては一長一短か??なお、低圧電力の使用量562kWhから、一時間当たりの消費電力を求めてみると、768W。これって、電気ストーブ一台分より少ない位ですが、これを妥当と受け止めるかは、住む人次第でしょう。仮にCOPが4の条件で運転出来ていたとして、建物から逃げる熱量は、平均約3kW相当といったところでしょう・・まあ、こんなものでしょうかね。日当たり条件もあまり良くはありませんし、Low-Eガラスのため、昼の日射取得も不利だったりしますし。もし、昼に屋根が受ける日射熱を、100%自由自在に貯めたり使ったり出来れば、こんなエネルギーも相当まかなえることでしょうけど・・ちなみに、空調設備屋さんのランニングコスト試算書があったので見てみました。試算条件が、外気温12℃以下で暖房運転、気象データ:東京1997~1999年平均となっています。しかし、何故か室温の条件が入っていないんです。実にいいかげんな試算???どうやって計算したんだろうと思ってしまいますね。なお、試算によると、1月の消費電力量は、637kWh。実際の使用量が、562kWhですから、不思議となかなか良い線をいってます。暖冬であること、灯油も少し使用していること、などを考慮すると、実際の使用量がもう少し下がって良さそうです。室内温度を20℃くらいに設定して計算しているのかもしれませんね。

Jan 26, 2007

コメント(0)

-

トイレに「すわってしましょう」ラベル

トイレの便器、小便器は別として、座ってするように出来ていて、どうしても子供含めて男が立って用をたすと、ハネやこぼれが防げないので、汚れて臭いがするようになってしまいますね。ということで、うちの子供は2人とも男なんですが、我が家では、昨年まで賃貸マンションの時から、立って用を足すのは禁止ということにしていました。なかなか思うようには、いかなかったんですが、ようやく子供は何とか言うこと聞くようになってきました。でも、子供の友達やお客さんが我が家へ来た時、「うちのトイレは立ち○○○禁止なんです」とは、言えませんよね。で、作りました、これ。便座の蓋を開けた部分です。そうです、立ち○○○禁止ラベル。気持ちは「立ち○○○禁止!」なんですが、子供やお客さん向けなので、ちょっと柔らかく「すわってしましょう」。他にもっと良い文句ってあるかな?う~む・・この便座の蓋の裏に貼った後に気づいたのですが、いざ、立ち○○○する時って、蓋と便座を同時に持ち上げてしまいますね。ということで、便座を上げても見えるこの位置にも追加でラベルを。ラベルのアップです。こんなところで、何も無いよりマシでしょうかね。もうちょっと目立つ色の方が良いかもしれませんね。当然のことながら、私も家では座って用を足してます。ついでにトイレットパーパーも使ってるのはナイショ(爆)

Jan 24, 2007

コメント(12)

-

油断禁物、結露でカビが!・・

我が家のサッシは、Low-Eアルゴンガス入り複層ガラスの木製サッシなので、結露は、今まで見たことがありませんでした。厳密には、24時間換気経路外の小屋裏収納(冬季のみ個別排気ファンを止めているため)への階段部分のサッシのガラス下部に2~3cmうっすらと曇りが発生したのを見たことがあるくらいです。ところが、先日、風呂に入っていて思い出したんです。あっ、そういや、この風呂のサッシだけは、アルミフレームに室内側だけ樹脂で仕上げてあるアルミ・樹脂複合サッシだったと。なお、サッシは、TOSTEMのシンフォニーマイルド、ガラスはLow-E複層です。ガラスは、型ガラスになっているのですが、それでも夜、外から見ると透けるからと、カミさんがブラインドを付けたいということで、付けたブラインド。夜から朝までこんなように、ブラインド締めっきりだったんです。で、ブラインドをたくし上げて見ると・・ガ~ン! ガラスを留めているゴムにカビが!しまった~、気がつくのが遅かった(--;風呂は高温多湿なので、風呂のサッシに結露しない訳は無いです。こんな濡れた状態で、ブラインドを締め切って朝まで置いておいたらカビが生えるのは、ちょっと考えれば当たり前なんですよね。早速、カビ落としを調べてみると、ありました。ゴムパッキン用のカビ落としが。ジョンソン ゴムパッキン用カビキラーカミさんが買いに行って、使ってみると、おー、こりゃ強力。全部きれいに落ちました。手遅れでは無かったようです(^^使うときは、マスクをして、終わってからは顔も洗うようにと注意書きがあるので、相当強力なんでしょう(体には悪そう・・)。で、今は、風呂を出終わった後は、ブラインドを上げてしまうと、今度はブラインドにカビが生えてしまいます。ということで、こんなようにブラインドを水平に開けて様子見です。これで、サッシは乾き易くなると思うんですが、これでダメなら、ブラインドを止めて、ガラスに貼る目隠しシートなどを考えなきゃいけないかな。

Jan 20, 2007

コメント(4)

-

エコキュートのCOPは、どこまで上がる?

火力発電として考えると(実際には原子力発電もあるわけですが)、電気の1次エネルギーの利用効率は、40%程度だったような記憶があります。2年ほど前、エコキュートの機器そのもののCOPは、3~4ぐらいだったように思いますが、現在、販売されている機器そのもののCOPは、5に近くなっています。しかし、冬季を含めた年間通しての実際の通期のCOPが良く分からないところで(COPがどのような条件なのか?)、貯湯により熱が逃げるため、実際の効率はもっと下がるはずですが、これらを含めて考えた実効的なCOPはどの程度になるのでしょう?もし仮に、現在のエコキュートの実効的なCOPが3.5として考えると、エネルギーの利用効率は0.4x3.5=1.4。また、この先、エコキュートのCOPが6になったとして、実効的なCOPが4程度だとすると、1次エネルギーの利用効率は、1.6程度に上がることになります。これは、高効率ガス給湯器の効率95%に対し、エコキュートの方が大分効率が良いことになります。こうなると、エコキュートへの置き換えを、数年後には考慮した方が良いと思わざるを得ません・・エアコンのCOPは、未だ年々僅かに向上していますが、エコキュートのCOPは、今後、どんなペースで、どの程度まで、上がって行くのでしょうか?・・

Jan 16, 2007

コメント(2)

-

1ヶ月遅れの3ヶ月点検

昨日、12月は忙しかったため、今月に遅らせてもらった3ヶ月点検が行われました。内容は、・こちらからの不具合指摘箇所の確認・サッシの開閉確認・建具、ドアノブなどの調整・クロスの割れ・剥がれの確認と一部補修・水漏れの有無確認の床下確認などといったところでした。こちらから見てもらったところは、先日7日ブログに書いたドアの割れだけですが、話を聞いてみると、やはり塗料が接着材として働いてしまって、ドア板の収縮での逃げがとれず、割れが出来てしまったようです。ドア板が割れてしまったドア2枚については、プラスティックのようなもので割れ目を塞ぐ補修となるとのことで、後日、補修の業者さんに来てくれるそうです。また、この2枚以外のドアについては、13ヶ月点検まで様子を見ましょうとのことです。なお、特に加湿するようになどの指摘はありませんでした。一方、予想通り、クロスの剥がれ・割れについては、かなり目立つところだけ補修してくれました。先日7日のブログのクロスの隙間で、補修材を入れてもらったところは、こんな感じです。これら以外のクロスの小さな隙間は、2年間くらいは木が暴れるので、13ヶ月点検まで様子をみて、その後、専門業者さんに補修してもらいましょうとのこと。その他は、特に気にしていなかったのですが、ドアノブの緩みの締め増しや締り具合の調整をしてくれました。また、外回りでは、基礎水抜き穴の確認があったのですが、我が家の場合、ターミメッシュ施工前に水抜き穴を塞いでしまっているので、これは基礎周りを一回りして終わりました。東急ホームの場合、今回の3ヶ月点検後は、13ヶ月点検、23ヶ月点検と続きます。その後は(あまり詳しく聞きませんでしたが)、メインテナンス費用として毎月幾らかづつ積み立てすると、無料点検を受けられるシステムがあるとの話でした。なお、今日、私が家中のドアのドア板とドア板押さえにカッターを入れました。これで、これ以上、ドアの割れが増えることは、無さそうです。

Jan 14, 2007

コメント(0)

-

耐震性と屋根材

今日、地震の影響で、太平洋岸などに津波警報が発令されましたね。一般の2階建ての住宅の場合、構造計算でなく簡易的に壁量計算で、耐震性を計算しますが、重さの違いがあるため、人工スレート(正確には繊維強化セメント板?)と瓦では、必要壁量計算で使われる係数が異なってきます。最近(?)では、耐候性の高い塗膜のスレートもあります(我が家もこのタイプにしました)。例えば、次のようなメーカーのデータhttp://www.kmew.co.jp/roof/shouhin/glassa/index.htmlによると30年でもほとんど色の変化が目立たないとアピールされています(どこまで実際の環境でこの通りかは分かりませんけど)。特に形状面など、瓦にこだわりが無ければ、瓦より軽い屋根材を使用した方が、耐震性で有利になります。また、住宅性能表示の耐震等級を上げると、地震保険も割引となるメリットもあります。例えば、最高等級の3とすると、地震保険が30%割引となります。ちなみに、日本は地震大国ですので、我が家は、耐震等級3にこだわりました。でも、そのために間取りへのこだわりが、おろそかになってしまったかもしれませんけど(笑)

Jan 13, 2007

コメント(2)

-

熱交換換気の排気温度を調べてみる~給気温度の推測

今日、24時間換気の排気温度を調べてみました。なお、我が家の24時間換気は、第一種の顕熱交換タイプですので、排気温度は、熱交換され室内温度より若干下がった温度になるはずです。なお、熱交換器の効率は70%程度(多分・・)です。この排気温度の低下分が分かると、外気から給気され室内に入ってくる温度がどの程度上がるか、の推測がつきそうです。午後4時30分頃の室内温度、外気温度と換気排気温度を測ってみました。まず、室内温度です。約22℃あります(日差しがあったため午前9時頃落としていた全館空調を午後3時頃に再度入れています)。次に外気温度です。9℃です。この時、排気口に取り付けた温度センサーで測った温度です。17℃です。室内の22℃から5℃ほど低下しています。また、外気より8℃ほど高い温度となっています(換気排気口位置は、空調の効率アップを狙って、空調室外機前に持ってきていますが効果のほどは??)。ということは、逆に(排気と給気量はほぼ等しいはずなので)、室内温度22℃外気温度9℃の場合、室内に給気される温度は、外気の9℃から5℃ほど上がった14℃程度だと推測出来るでしょう。熱交換タイプの換気装置だと、一般に冷たい空気が入ってこないと思ってしまいがちですが、そのままでは(暖房無しでは)、熱交換器でちょっと緩和されるだけで、それなりに冷たい空気が室内に入ってくることになります。したがって、熱交換タイプの換気装置でも、快適な室内温度を保つためには、暖房が必須ということになりますね。

Jan 13, 2007

コメント(2)

-

今日の湿度は、かなり低し~ドア割れの推測

今日、家に帰ると、1階リビングに加湿器が置いてある・・カミさんに聞いてみると、今日は、湿度(湿度計の表示)が26%まで下がったとのこと。ちなみに、我が家のメインの湿度計は、測定可能範囲の最低が25%からで、45%以下の許容差は、±7%なんで、ほぼ下限いっぱいといったところでしょうか(他の2台は25%までいったようです)。気化式の加湿器で加湿して、ちょっと前の温度・湿度は、こんな感じです。通常の日くらいの30%前半くらいに湿度が上がりました。気化式の加湿器なので、それほど、湿度が上がり過ぎることはないようです。先日のブログに書いたドア割れの件ですが、昨夜も、また内部のドアがバキバキッと音を立てたとのことで、先ほど見てみると、新たにドア板を押さえているドア板押さえの部分が引っ張られて割れが出来ていました。で、こんな風に、カッターを入れてみたら、ドア板押さえが元に戻りました。あくまで一見で、良く見れば裂け目は残ってますけどね。推測なんですが、元々ドアを押さえている部分に現場塗装した塗料が入り込んで、接着材として働いてしまったのかも。現場塗装をしたのが、湿度の高い夏の雨の日でしたので、この木が膨れた状態で、ドア板とドア板押さえが、くっ付いてしまっているためではないかなと。う~む、でも、湿度が30%を切ると、ちょっと低すぎかなぁ??もらった一台の加湿器だけでは家中の加湿は出来ないので、もう一台加湿器を買うかぁ。。

Jan 10, 2007

コメント(2)

-

ドアがバキバキッと

もうすぐ1ヶ月遅れの3ヶ月点検ということで、先週、内装をざっと見渡してみました。天井のパインのピーリングは、湿度が下がっているために、夏に施工したためもあって、隙間が出来ていますが、また夏になって湿度が上がれば、少し戻ってくるのでしょう、きっと。一方、クロスも良く聞くように隙間があちこち出来ました。これは、ちょこっと補修でしょうかね。次にシンプソンのダグラスファーの無垢の室内ドアです。無垢なので反りは当然なので、全く気にしていませんが、1/3程度のドアに見た目で乾燥の影響が出ています。こんなように枠に入っている板部分が収縮して、板を固定している部分が引っ張られています。うまく板との接着が剥がれて、自然に逃げが出来ているドアもありますが、この程度は、無垢材ですので、かわいいものなのでしょうかね。で、これはちょっと・・・というのが、これ。バキッと3mmくらい割れて、部屋の中が見えてしまいます。アメリカも広いので、いろいろ気候があると思いますが、以前、内陸部に夏行った時は、気温30~35℃くらいで湿度が30%程度と、外にいるとまさに顔面にドライヤーの風を浴びているようでした。コンタクトレンズをした目は、瞬時に曇ってしまうくらいの、ものすごい乾燥感を感じた記憶があります。日本の冬のこの程度の湿度でダメとは、ドアを作る前の乾燥が不十分なのか、アメリカ人は、この程度気にしないのか、どちらかですかね??かっちり接着せずに逃げが出来るようにしておけば良いのに、なんて思いますが・・もう一つ、微妙なのが、これ。割れは1mmかそこらですが、中を覗くと・・はて、何でしょう?・・ハイ、そうです、便器です。ちょっと場所が場所なので、う~む・・覗きが好きな人は良いかも(笑)無垢の室内ドアを使用されている方、乾燥の影響っていかがでしょう?

Jan 7, 2007

コメント(6)

-

住まいは落ち着きつつあるが・・

引っ越してから、ようやく家具も少しずつ整理がついてきました。思えば一年前は、設計段階終盤で、仕事の絡みもあり、怒涛のような日々でした。今思えば、この設計段階から出来るまでというのが、一番楽しい時期だったんでしょう。この正月休みに久しぶりにのんびりした時間を過ごしてみると、あーすれば良かったと思ったりする部分もあると同時に、とても気が抜けてしまった感じです・・

Jan 6, 2007

コメント(2)

-

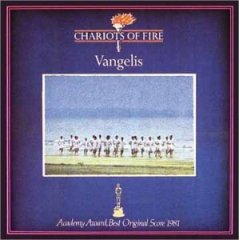

Chariots Of Fire

今日、そばで点いていたテレビから流れてきたVangelisの「Chariots Of Fire」(サウンドトラック)のテーマ曲(Titles)。当時、映画は見ていないが、この曲を耳にするたび思う。「いい曲だ・・」と。(いろいろ使われているので、多くの人は聴いたことがあることでしょう。こちらなどでちょっとだけ試聴出来ます)

Jan 3, 2007

コメント(4)

-

地震対策-L型金具、これでどうだ~!

去年9月に引越したものの出張が入ったりして中々時間がとれず、家の中は、家具類の組み立て・設置なども全ては終わっておらず、ダンボール箱が未だあちこちに。これは、置くだけだと地震時に危ないので、固定をどうしようかと考えたりして時間がかかったこともあります。東京消防庁の家具類の転倒実験の実施結果概要の実験結果によると、最も安定していたというL型金具でも震度6強で下部の揺れや金具の変形があり、ヤバイようです。ということで、人の寝る部屋は、地震の転倒防止を特に入念にしなくてはと、組み立ては終わっていたものの、未だ設置してなかった本棚(50kgくらいあります)を、この休みに子供部屋に固定です。多くの部屋は、150cm以上に家具固定用の下地合板を入れてもらったのですが、人の寝る部屋は下部も留めたい。ということで、スタッドの位置を有効に利用したいところです。しかし、本棚の幅は800mmに対し、スタッドピッチは408mmということで、スタッド2本の方が本棚より広く816mmとなります。本棚の方がスタッドピッチより少し広ければ、素直に置いて金具固定を出来るんですけどね(金具センター間隔は本棚の幅より15~20mm程度狭くなるので)。そんなわけで、本棚片側の金具位置をスタッドセンターに合わせて、もう片側は、金具を横向きで固定することに。まず、スタッドセンターに上部金具を合わせる本棚右下部分です。この部分のL型金具をあらかじめ壁側に付けておいてから、本棚をここに合わせました。余談ながら、このコンセント位置、失敗です(--;次に、本棚上部です。センター付近のスタッド位置含めて、上部3点留めちゃいます。ファイルセーフのためです。左側上部ですが、こんな感じに横向き固定です。左側下部も同様に横向き固定。と、もう一つの子供部屋へも同様に5点留め。新築だろうとかまわず壁に穴開けまくり。容赦しません(笑)人の命や健康の方が大事ですから。なお、本棚から本や可動棚が落ちる恐れがありますが、布団までは140cm以上開きますし、頭はさらに離れた位置にきますので、こんなところで何とか大丈夫かな・・

Jan 2, 2007

コメント(4)

-

加湿器、初使用

意識のないうちに新年を迎えてしましました、あけましておめでとうございます(^^;昨夜、熱っぽいと感じつつ、何とか風呂に入ったものの、出でから体が言うことを利きません。節々の痛みと頭痛が・・そういえば、朝起きたときから少しのどの痛みがあったなぁと。体温を測ってみると39℃以上。これは風邪ひいたと思い、初めて出したものが。家の引渡しの時に営業担当のSさんからプレゼントとしてもらったボネコの加湿器です。で寝室にセットして、今日気がつくと昼(笑)ここのところ、晴天続きだったので、家の中の湿度も30%前後と、けっこう下がってきています。ただ、唇が乾きやすい以外、特に家族からも何の文句も無かったので、誰かが風邪でもひいたら、加湿器を使えば良いかと思っていたものです。人は結構湿度低くても大丈夫みたいですが、家の建具にちらほらと変化が出てきました。これは、またの機会に。

Jan 1, 2007

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- 今日のお出かけ ~

- 孫2人連れて久々のアンデルセン公園…

- (2025-11-12 08:29:39)

-

-

-

- 「気になるあの商品」&「お買得商品…

- 今年も!クリスマス限定キットカット…

- (2025-11-14 21:20:03)

-

-

-

- 今日の出来事

- プチプリンチョコの当たりはハート型…

- (2025-11-14 20:02:27)

-