2006年11月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

ナンキンハゼ

今日は、殆ど一日中在宅で過ごした。日経パソコンやパズル誌を詠んだり、OB会の資料を作ったり、年賀状の準備をしたり、いろいろ。今日の写真は、紅葉(もみじ)とともに、きれいな紅葉(こうよう)を見せているナンキンハゼ。葉とともにきれいなのが、白い実。夏に付けた青い実がだんだんと茶色から黒くなり、その黒い皮がはがれると中から3個の真っ白い実が現われる。たくさん実がついていると、まるで白い花が咲いているように見える。櫨の実の 白きが花の やうに見え

2006.11.30

コメント(0)

-

庭の草刈り

今日は、朝から、妻の実家の庭の草刈りに行った。妻がときどき行って刈っていたのだが、刈っても刈ってもすぐ伸びるので、追いつかない。そこで、今日は私が一緒に行ったのだ。10時前に到着して庭に入ったとたん、背丈より高く伸びた草にびっくり。さっそく刈ることにする。花粉が飛ぶので、マスクをし、服は草の種が付きにくいものを着る。昼ごろには大分きれいになった。しかし、急に慣れない動きをしたためか、腰が痛くなって動きにくくなった。持参した弁当で昼食とし、しばらく休憩したが、やはり腰が痛い。腰を曲げようとすると痛む。あとは、植木の選定が残っているが、今日はこれで終ることにした。写真は、草刈り前(上)と草刈リ後(下)の庭。 枯草を 刈つて見通し よくなりぬ今年は、どこでも、柿がよく生っているそうだが、庭の柿も鈴生り。熟した柿はハトかカラスにつつかれている。少し、収穫して持ち帰った。

2006.11.29

コメント(0)

-

桜紅葉

今日は、午前中は、昨日の句会のまとめを行い、午後は、回生病院へ胃の診察に行った。ここ2か月は特に胃痛は感じなかったので、潰瘍は治まったのだろうか。念のため、来年2月にまた、胃カメラを飲むことになった。今日の写真は、源八橋から見た大川沿の桜紅葉。もう1か月くらい桜紅葉を楽しんでおり、今年の桜紅葉は紅葉したまま葉が落ちない期間が長いように思う。一日ごと 桜紅葉の 色極む

2006.11.28

コメント(2)

-

今日は句会

今日は句会の日。午前中は、ゴルフの打ちっぱなしに行ったあと、出句する5句の選定と最後の推敲を行った。句会の結果は、自信があった割には不出来で、5句のうち、先生から選ばれたのは1句のみで、仲間からが2句、残りの2句は誰からも選ばれなかった。先生から選ばれたのは、次の句。 綿虫に 命の重さ ありにけり仲間から選ばれたのは、次の句。 祈ぎ事(ねぎごと)に 神農の虎 首を縦 ・・・1 冬紅葉 最後の一葉 ならむとす ・・・2誰からも選ばれなかったのは、次の句。 冬耕の エンジンの音 谺して ・・・3 部屋深く 光差し込む 冬日和 ・・・41は、祈ぎ事の言葉が難しすぎるのと、首を縦だけでは動作がわかりにくいということであった。やはり、わかりやすく、下記のようにすればよかったと思う。 神農の虎 頷いて 願ひ聞く 2は、一葉という言葉が季語にあり、桐の一葉を連想してしまうのでよくないことと、意味がよくわからないとのこと。平凡だが、 冬紅葉 最後となりし ニ三葉くらいの方がよかったかもしれない。3は、現代のトラクターを使う冬耕風景を詠んだのだが、やはり昔ながらの人力または牛馬を使う冬耕を詠む方がいいのかも知れない。4は、冬日和という言葉が、戸外の風景を連想させるので、室内のことを詠んでもしっくりしないとのこと。批評は、それぞれもっともなことで、勉強にはなるが、指摘される度に、俳句は難しいなと思う。それを言うと、先生は、自分も俳句は難しいと今でも思っているそうだ。句会での成績は、いいときもあれば悪いときもある。悪いときは気分が落ち込むが、こういうときがあるから、いいときは嬉しいのかも知れない。下記は、句会風景。静もれる 選句の時の 咳一つ

2006.11.27

コメント(0)

-

淀川探鳥会

今日は、午前中、淀川の探鳥会に参加し、午後は、写真の整理などをした。少し雨が降る天気となり、参加者は少なかったが、水鳥を中心に多くの鳥を見ることができた。十三大橋付近では、ホシハジロの群に会い、さらに、空を飛ぶ500羽ほどの群を見ることも出来た。大阪地方の鴨の個体数の7割くらいはホシハジロだそうだ。ホシハジロの群に混じって、オカヨシガモ、モガモなども見られた。十三干潟では、オオバンがたくさん見られた。柴島干潟へ行く途中では、ツグミ、ハクセキレイ、キジバト、ダイサギなども見られた。柴島干潟には、ヒドリガモ、オナガガモ、カルガモ、などがたくさんいた。その他、アオサギ、ユリカモメ、セグロカモメ、カワウの姿も見られた。 探鳥会の先生たちはいろいろな鳥を見つけ、我々に見るように教えてくれるので、一人では見つからない鳥でも見ることができる。上記の鳥はこうして教えてもらったものが多い。しかし、どこにいるのか探しているうちに、見えなくなってしまうものも多い。下記は、そのような鳥である。カンムリカイツブリ、ダイサギ、コガモ、コサギ、モズ、ホオジロ、オオジュリン、ホオジロガモなど。写真は、ホシハジロ、オカヨシガモ、オナガガモ、マガモ。淀川の 干潟に鴨の 幾百羽写真は、飛んでいるホシハジロの群、オオバン、ダイサギ、カワウ鳥以外に、コガマ、オギ、イグサ、ツルマメ、ウラギクの綿毛、セイタカヨシなど珍しい植物もいろいろ教えてもらった。写真は、コガマ(ガマより小ぶり)、ウラギクの綿毛(野生の菊)、オギ(ススキより小ぶり)、セイタカヨシ(常緑のヨシ。茎の強度が弱いので用途はない)

2006.11.26

コメント(0)

-

同期入社の会

今日は、日中は、昨日のOB会の写真や資料の整理をしたり、俳句を作ったり、パズルを考えたり、日経パソコンを読んだりして過ごし、夕方から、会社の同期会に出席した。会社の同期会は、入社後10年くらいの間は、毎年定期的に行われていたのだが、同期の中でも昇進の時期に差が出るようになると、グループが出来たり、参加者が少なくなったりして、順番制の幹事が決まらなくなったことで、長い間休眠状態になっていた。この度、数名の有志が相談して、30年ぶりに再開となったものである。会場は、新地のクラブを借り切って行われ、50数名の同期者のうち、26名が参加した。宴は、幹事長のH君の司会、出世頭のS社長の乾杯音頭で始まった。立食式ではないので、ゆったりと寛いだ気持ちで懇談ができる。30年ぶりに顔を合わせる者もいて、お互いに昔話に花を咲かせたり、近況を紹介し合ったりする。それぞれ、個性的で有意義な過ごし方をしているようだ。中には、まだ常勤、非常勤で現役で活躍している者もいる。歓談が進むうち、S社長の差し入れのワイン6本を景品にして、クイズ大会が始まった。戦後の出来事や大阪史に関する問題が10問出され、9.25点取った私が1位になり1本目をいただいたが、最後の一本は、同点者4人による激しいジャンケン決戦となった。こうして、3時間ほど歓談が続き、今後も一年ごとに同期会を開くことを決め、記念の集合写真を撮ったあと、N君の乾杯音頭で中締めとなり、各自三々五々帰路に着いた。場所の設定、宴の趣向もよく考えられていて、楽しいひと時であった。幹事さん、お世話になりました。写真は、開会の挨拶、歓談の模様、ジャンケン、中締めの音頭。秋深し クラブ借り切り 同期会

2006.11.25

コメント(0)

-

会社OB会に参加

今日は、午前中、久しぶりにゴルフの打ちっぱなしに行き、午後は、俳句を考えたり、ビデオを見たり、雑誌を読んだりして過ごし、夕方から、会社職場のOB会に参加した。打ちっぱなしは、最初は全然当らず、途中からうまく打てるようになったが、またおかしくなり、なかなか安定していいショットが出ない。これから、週1くらい打ちたい。俳句は、一つの句をいろいろ言葉を変えて、いわゆる推敲をしているうち、だんだんと俳句らしくなって行くものだ。同じ意味をほかの言葉で置き換えるため辞書を見るが、その度に新しい言葉が見つかる。(願い事→祈ぎごと)職場のOB会は、幹事の一人になっているので、少し早めに行って準備をした。案内はがきの返信に欠席者からの近況報告を書いてもらったので、そのはがきを掲示することや、横断幕を貼ることなど。会は、6時から始まり、物故者への黙祷、乾杯のあと、懇談に移り、途中、現在の所長から現況報告がなされた。各自、懐かしい仲間と旧交を温めあいながら、懇談は8時ごろまで続き、集合写真を撮ったあと、一旦、中締めとなった。写真は、開会の挨拶(横断幕は会員の書)を聞き入る参加者、乾杯、所長、部長のプレゼンテーション、歓談風景スナップ、欠席者の近況を読む参加者。OB会 ボジョレヌーボー 手に懇話

2006.11.24

コメント(0)

-

神農祭

今日は、朝のうちは家でぶらぶらし、10時に家を出て、大阪・道修町の神農祭に行った。これまで数回行ったことがあるが、最後に行ったの20年ほど前。11時前に着いたがすでに大勢の人で賑わっていた。神農祭は少彦名神社の祭で、毎年11月22・23日に行われる。神社は道修町通の堺筋に近いところにあり、路地を北に少し入ったところにある。神農というのは中国の薬の神様で、初めは神農を祭っていたが、後に日本の薬の神である少彦名命を祭るようになったのだそうだ。お参りを済ませ、巫女の舞う神楽をしばらく見てから、張子の虎は買わずに神社を出た。神農祭 神社は路地の 奥にあり神社の隣が、道修町資料館になっている。これまで入ったことがなかったので、入ってみた。道修町の歴史や薬関係の資料がたくさん展示されている。神農祭の名や張子の虎や笹の由来などがよくわかった。道修町は薬問屋として、薬を中国や国内から買い集め、日本各地に販売する薬の中心地だったそうだ。明治に入り西洋の薬が入るようになってから、製薬を手がける店が出てきた。資料館では、特別展として、「絵びら・引札」の展示がされていた。今で言う広告板、チラシのようなものだが、当時のものは浮世絵のようでなかなか美しい。道修町は薬問屋で薬の最終製品は作っていなかったので、道修町の店の引札は存在しない。今回の展示は大阪市以外の薬屋のものを集めたものだとのこと。

2006.11.23

コメント(0)

-

大阪城早朝探鳥会

今日は、大阪城早朝探鳥会の日。探鳥後、大阪城公園をぶらぶらしてから帰宅し、午後は、老人ホームへ義母の見舞いに行った。探鳥会は7時に集合だが、6時半に家を出るときはまだ日が出ていない。途中で朝日が昇る。薄暗さが徐々に明るさに変り、森之宮に着く頃にはすっかり朝になっている。今日の参加者は10名。指導のM先生から、今日は運がいいとアイサという鴨が見られるかも知れないという挨拶で始まる。森に入るといろいろな小鳥の声が聞こえ、高い木の枝を飛び回っている。先生や他の仲間は、シロハラだ、アカハラだ、メジロだ、イカルだ、ツグミだ、カワラヒワだなどと言って双眼鏡を当てているが、私は、小鳥が飛んでいることだけはわかるが、双眼鏡を当てるともうそこにはいなくて、ほとんどはっきりした姿を見ることができない。場所を森から外堀に変えた。アトリという鳥をたくさん見ることができた。堀には、カワウ、キンクロハジロ、コガモ、カイツブリなどがいた。今日見た鳥は、前記のほか、ハクセキレイ、ヒヨドリ、スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラスの15種。このほか、帰り道で、ジョウビタキ、ホシハジロ、ユリカモメを見た。大阪城公園は、いたるところ紅葉がきれいで、鳥が見られなくても十分楽しめる。紅葉の写真はたくさん撮ったがその中から少し紹介する。大阪城 紅葉黄葉を 従へて

2006.11.22

コメント(0)

-

OAPのクリスマスツリー

今日は、午前中は、昨日のハイキングの写真を整理したり、ブログを書いたり、俳句を作ったりして過ごし、近所のかごの屋で昼食を取り、家具屋、デパートなどをはしごした。今日の画像は、少し前に写したOAPのクリスマスツリー。11月17日に設置されたこのツリーは、シェフの林繁和がプロデュースしたもので、クロカンブッシュ仕立て。使われているシューの数は335個で、なかには本物のシューも何個かあるという。本物の シューで作れる 大聖樹

2006.11.21

コメント(0)

-

摂津峡・三好山

今日は、キッズプラザのパソコンボランティアで作るPIPクラブの秋のハイキングの日。天気予報では、数日前から雨が予想されていて。前日の予報でも、40~50%の降水確率。夜中には雷を伴う大雨となり、夜が明けてもまだ少し雨が残っていた。今朝の天気予報では、曇りときどき雨で降水確率はやはり40~50%と変らない。小雨決行ということなので、出かける準備をし、まだ小雨が降っている中を9時40分に家を出て、大阪10時発の新快速に乗る。車中で、仲間2人と一緒になる。高槻で降りると、既にもう一人が来ていて、待合わせの時間までに7人となった。10時45分発上の口行きのバスに乗る。雨はいつの間にか止んでいた。上の口終点で降り、道標に従って道を西に入るとなだらかな下りの道が続く。のどかなハイキングコース。雨上りの空気はすがすがしい。やがて別れ道に来、左折して摂津峡への道を取ると、すぐに、摂津峡大橋という名前の全長5メートルほどの橋を渡ることになる。しばらく行くと、紅葉のきれいなお寺が見える。慶住院という鬼子母神のお寺だ。このあたりで雲が晴れ太陽が顔を見せる。紅葉が映えて素晴らしい美しさだ。こんなにいい天気になるとはだれが予想したろう。仲間の一人がリュックに照る照る坊主をぶら下げている。そのお陰だそうだ。慶住院を出るといよいよ摂津峡の景観が始まる。左手に大小の奇岩のまじる渓谷と7分程度に色づいた紅葉に囲まれながらゆっくりと道を進む。サワガニを見つけて喜んだり、足を滑らせて転びそうになる仲間をからかいながら進むと、白滝への道が分かれている。本道から50メートルほど入ったところに滝はあった。高さは10メートル程度で小さいが前日からの雨で水量たっぷりの滝であった。迂回路と書かれた道を進むと、再び渓谷沿いの道に出た。下るにつれて、渓谷はやや緩やかになり奇岩も少なくなって来た。やがて山水館という旅館に来る。摂津峡温泉3湯の一番上流にある温泉だ。時計を見ると12時20分。川原にシートを敷いて昼食を取ることにした。渓谷の両側には紅葉のグラデーション、渓流の中には巨岩が点在してなかなかいい眺めだ。石の上にキセキレイが来て我々を迎えてくれる。紅葉と 奇岩巨岩の 摂津峡食事が終ると、仲間の一人が持参してくれたプロパン湯沸し器でコーヒーを淹れる。野外で飲むコーヒーは格別にうまい。Yさん、いつもありがとう。その後は、仲間の一人、Iさんの指導による絵画教室。先生以外の仲間はまったくのド素人。それでも、なんとか絵らしきものを描いて楽しんだ。絵画教室が終り、1時30分。再び渓流を下る。すぐに桜公園=摂津峡の入口に着いた。時計を見ると2時。すぐ前にかじか荘と祥風苑という残り2つの温泉の看板が見えるが、このまま温泉に入るには早過ぎる。私の提案で、三好山(標高190メートル)に登ることになった。ここには、1520年頃、細川高国が築き、三好長慶が城主となって芥川政権を確立した芥川城があった。後に高山右近も入城している。正規の道でない道に入り込んだため、急な登り道となったが、40分ほどで無事頂上に着いた。(14:50)頂上には、城山城址の標識があっただけ。頂上からは高槻を越え大阪市内の高層ビル群をきれいに見渡すことができた。帰りは正規のなだらかな道を通って降りた。なだらかな分、距離は長いようだ。下り道なので、足がひとりでに前に出て楽に降りることができた。降りてから、又一つ周り道をして、服部連塚というものを見る(13:40)。6世紀に活躍した機織の集団、服部連の墓だそうだ。円墳で墓全体をエノキの根が覆い尽しているのが圧巻。連塚を見たあと、少し道を引き返して、祥風苑に着いた。(16:00) 一日の疲れを温泉の湯で癒す。ここは、山水館と同じ経営だそうで、泉質はアルカリ泉。建物の三階が露天風呂になっていて山並の眺望も楽しめる。ゆっくりお湯を楽しみ、16時50分のバスで高槻駅に着いた。このままでは帰れず、居酒屋を探したところ、駅南側に豆助という店を見つけ上がりこむ。2時間あまり懇談し、19時42分の新快速で帰路に着いた。自宅帰着は、20時20分だった。久しぶりに楽しいハイキングの一日であった。三好山登山をしたため、適度な疲れも得られたと感謝された。なかば雨を覚悟した日だったが、雨には一滴も降られず、時折日も差すいい日となったことは、照る照る坊主もさることながら、参加者の日頃の精進のよさに因るものだろうという結論になった。万歩計持参者の計測で、Iさんは17120歩、Sさんは18724歩だった。

2006.11.20

コメント(1)

-

坂本で見た植物

今日は、午前中はテレビで報道2001、日曜美術館などを見、午後は所用で神戸へ行った。今日の画像は、昨日坂本で見た植物から。皮を剥がれたヒノキ(檜):樹高20メートルくらい。檜皮葺屋根の材料にするため剥がれたもの。10年くらい経つと再生し、また剥がれる。ヤブミョウガ(藪茗荷)の実:葉が茗荷に似ているが、露草の仲間。夏に白い花が咲き、秋に紫の実が実る。コンテリクラマゴケ(紺照鞍馬苔):真上から見ると緑色だが、斜めから見ると青色かかって見える。紺色に照り輝く鞍馬で発見されたコケという意味だが、苔ではなく羊歯の仲間。ヒノキ(檜)の実:直径2センチほどの球形。表面にサッカーボールのような模様があり面白い。檜の実 球面飾る 綾模様

2006.11.19

コメント(0)

-

日吉東照宮/日吉神社/西教寺

今日は、緑懇会の行事で、坂本の自然を観察した。大阪を9時15分の新快速に乗ると、10時ちょうどに比叡山坂本に着く。集まったのは40名。11月にしては少し冷え込むが、紅葉はまだ緑が残り見頃には少し早い感じ。世話役から挨拶があり、この会の目的は自然観察なので、紅葉が目的ではないとのこと。日吉参道を通り、大将軍神社の大クスを見、京阪坂本駅前で、日吉茶園を見、生源寺を左に曲がり、作り道に入る。古い家が並ぶ道を通り、御殿馬場を右に入り、石畳の道を行くと、滋賀院門跡。その前を左に折れると、両側に穴太積みの石垣が並ぶ。大小の石を積み上げた見事な石垣だ。右に天台宗務庁を見ながら右に曲がると紅葉のきれいな道に出る。正面が日吉東照宮。建物も門も日光東照宮をミニチュアのしたような豪華なもの。写真は、穴太積みの例。紅葉の種類について説明を受ける会員そこを出て、右に進むとケーブル坂本駅。ケーブル延暦寺へのケーブルカーが発着している。今日はこれには乗らないで、そのまま日吉大社の方へ進む。途中に遮那王大杉という巨木を見る。入場料270円(団体料金)を払って日吉大社に入る。いたる所で紅葉が目に入る。赤や黄の紅葉がたくさん植えられている。大宮橋の近くの走井橋の上では二胡が演奏されている。日吉大社の紅葉日吉大社の紅葉 日吉大社の紅葉の下で二胡の演奏 紅葉降る 走井橋で 二胡の奏日吉大社は、40万平方米の広大な境内を持ち、2100年の歴史を誇る日本最古の神社。広い境内には、西本宮、宇佐宮、白山宮、樹下宮、東本宮など桧皮葺の立派な建物が並んでいる。西本宮では七五三のお払いが行われ千歳飴を下げた多くの子供たちに出会った。宇佐宮、白山宮と過ぎ、御輿蔵の近くの広場で、持参の弁当を広げた。日吉大社の紅葉 昼食後は、樹下宮、東本宮など見た。ここの境内には、雄なぎ、雌なぎの木があり、この葉をお守りに入れておくと男女の願いが叶うという。栂の木が大量の松笠のような実を降らせていた。日吉神社を出て山野辺の道と名づけられた道を行くと、竪穴の古墳群や千体地蔵など見てしばらく進むと西教寺に着いた。写真は、日吉東照宮、西本宮、東本宮、西教寺にある明智一族の墓。西本宮と東本宮はそっくりでともに国宝。西教寺は、聖徳太子創建による古い寺だが、織田信長の焼討ちで灰燼に帰したのを、明智光秀とその一族が再興した寺。境内には光秀を初め一族の墓がある。ここの紅葉も見頃で見事であった。写真は、西教寺の紅葉 今日の緑懇会では、いろいろな植物を見た。オオモミジ、イロハモミジ、クスの巨木、スギの巨木、ヒノキ(桧皮葺の檜皮を取る木)、ヒノキの実、コンテリクラマゴケ、雌雄のナギ、ハンノキ、ヤブミョウガの実、ツガの実、スダジイの巨木など。最高気温が9度という11月にしては冷え込む日だったが、歩き回ったため殆ど寒さは感じなかった。ただ弁当を食べるときお茶が冷たかったのだけが辛かった。しかし、この会では、いろいろな植物を見たり、名前を覚えたりすることができ、今日も大変有意義な一日であった。

2006.11.18

コメント(1)

-

桜紅葉

今日は、午前中は、パズルの検討をしたり、「最澄を辿る」を読んだり、図書館へ行ったりして過ごし、午後は所用で神戸へ行った。今日の画像は、大川端の桜並木の紅葉。ここ数日の冷え込みですっかり赤くなった。写真は桜宮橋から造幣局の方を見たもの。川の面に 桜紅葉の 影映す帰りに書店で、最近発売になった「藤沢周平の世界」創刊号を買った。面白そう。

2006.11.17

コメント(0)

-

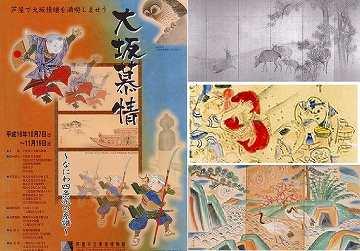

大坂慕情-なにわ四条派の系譜展を見る

今日は、午前中は、パズルの6角陣を考えたりして過ごし、午後は、芦屋市立美術博物館で開催されている大坂慕情-なにわ四条派の系譜展を見に行った。この展覧会は、先日大阪市立美術館でパンフレットを見ていたので行く気になった。美術館に行くのも初めて。阪神芦屋駅から南へ歩いて15分ほどかかった。これまで殆ど名前を聞いたことのない画家の作品がたくさん展示されていた。殆ど江戸中期から明治にかけての日本画だ。伊藤若沖や曽我蕭白なども作品が認められたのは近年のことで、埋もれている実力派画家がたくさんいるものだと思った。呉春、松村景文、月岡雪鼎、池大雅、夏目梁佑などなにわ四条派を人たちの流れを汲む22人の画家の作品100余点が展示されていた。うち32点は小出楢重の絵でこれは全部当館蔵。次に多いのが西山芳園、西山完瑛親子の絵で各14点ずつ。次に上田公長、長山孔寅の各8点、玉手棠洲、中井藍江の各4点、深田直城、渡辺祥益の各3点と続く。皆んな、洗練された日本画だ。一番感動したのは、「花の下影」と名づけられた3分冊の冊子。330枚の絵で、大阪の有名料理屋や菓子屋などを描いている江戸版のグルメ紀行のような本。いずも屋など現存する店もある。本格的な画家が画いたものと思われるが作者はわかっていないそうだ。この本は芦屋の個人蔵。もう一つは、長谷川小信の立体模型「心斎橋鉄橋の図」。浮世絵版画で画かれた図を切り抜いて組み立てるもの。凄いのは人物の多さで、百人くらいの人物に橋を渡っている。それぞれ服装、持ち物や表情が異なり見ていても見飽きない。外人もいる。人物も橋の上に貼り付けられている。展示のものは、現物を3倍の拡大コピーして作ったものだったので迫力があった。今回の展示品は、大阪市立美術館、大阪歴史博物館、関西大学図書館の蔵が多かったが個人蔵も32点あった。写真は、パンフレット、中井藍江の「槇檜群鹿図」、「花の下影」の部分、小出楢重の「めでたき風景」美術展 江戸期に生きし 浪花絵師西山芳園の「松に鸚哥図」、深田直城の「蝦蟇図」、上田耕夫の「寿福図」、西山完園の「和美人」

2006.11.16

コメント(0)

-

キッズプラザでの活動

今日は、キッズプラザでの活動日であった。一緒に活動したのは、YさんとHさん(どちらも男性)。パソコン工房では、先日から、グーグルアースを使って大阪の緑を探すプログラムを実施している。航空写真で都市の上空を見て、都市に緑が少ないことを認識してもらう。緑の大切さを考え、子供たちに環境についての意識を持ってもらおうという趣旨である。キッズプラザでは、下記のようなオリジナルの省エネキャラクターを作り子供たちに渡している。どれか一つ選び環境にいいことをするよう約束してもらう。下記キャラクタの名前は、左上から順に、リサイクル、もったいないばぁば、うちみず、みどリン、しょうエネ、クリーン。温暖化 冬暖かも 喜べず

2006.11.15

コメント(0)

-

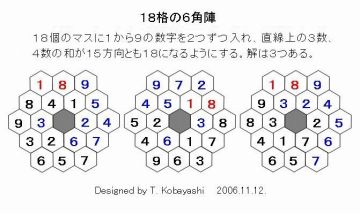

18格の6角陣

今日は、ほぼ一日中、昨日の句会のまとめを行った後、永井路子の「最澄を辿る」という本を読み始めた。句会のまとめは、句会で出句された全句について、選の結果、先生の評や添削、指導事項などをまとめるもので、以前は会員が10名程度だったのでよかったが、最近は20名近くになって来たので句数が増え時間がかかる。それでも、まとめをするといろいろ調べたりするので勉強にはなる。「最澄を辿る」は伝記のようなものだが、20年に一度の遣唐使にうまく選ばれたことや唐に渡るとき天候が悪く4艘の船のうち3艘は行方不明になったのに無事な船にたまたま乗り合わせ難を免れたことなどを知り、仏を信じることで何らかの力が与えられるのかと思った。今日の画像は写真がないので、一昨日作成した18格の6角陣を示す。有名な19格の6角陣は下記の形の中央を含む19個のマスに1から19までの数を1つずつ入れて、直線上の3数、4数、5数の和を全て38にするもので、解は1つだけある。下記は真中のマスに数字を入れないで18個のマスに1から9までの数を2回ずつ入れるようにした。3数、4数の和を全て18にするもので解は下記のように3つあった。冬紅葉 縦横斜め 魔方陣真中のマスに数を入れて、3数、4数、5数の和を全て19にする問題についても考えた。1から9までの数を2回ずつ、5だけ3回使うと出来、解は3つあった。来年は平成19年なので、これは年賀状のパズルに使おうと思っている。

2006.11.14

コメント(1)

-

今日は句会

今日は、句会の日。午前中は、出句する5句の選定と最後の推敲を行った。句会の結果は、上出来で、5句のうち3句が先生に選ばれ、うち1句は特選だった。先生特選の句は、 山茶花の 花の盛りは 散る盛り先生選の他の2句は、 千歳飴 過剰包装 気にならず 茎漬の 塩にこだはり 石に凝り仲間から選ばれたのは、 北颪 放置自転車 薙ぎ倒す誰からも選ばれなかったのは、 鷹舞ひて 群れゐし鳥の 姿消す句会終了後は、いつものように、先生を囲んで居酒屋で一杯となった。句会後の 楽しみはこれ 酒おでん

2006.11.13

コメント(0)

-

関西ぱずる会の例会

今日は、午前中は、テレビで報道2001、日曜美術館(仏像の見方)などを見て、午後は、関西ぱずる会の例会に参加した。例会は2か月に1回開かれるが、今日の参加者は13名だった。各自、収集したパズルやパズル本、創作したパズルなどを発表し合った。回覧されたパズルの総数は100点に及ぶ。私は、定和が18となる18格の6角陣を発表した。写真は、例会風景。パズル12本組み木、ホッチキス針で作った立方体。寒波来る 関ぱ例会 難パズル写真は、発表するM氏、Tさん、Y氏、T氏。

2006.11.12

コメント(0)

-

映画「第五福竜丸」

今日は、午前中は、俳句関係のテレビ番組を見たり、俳句の資料をプリントしたりして過ごし、午後は、図書館で借りた映画ビデオ「第五福竜丸」を見た。最近、北朝鮮が核実験を行ったり、日本の大臣が核保有論議をしようと言い出したりして、唯一の被爆国日本のことを世界はおろか日本人さえも忘れている感じがする。映画「第五福竜丸」は、アメリカによるビキニ環礁の水爆実験で被爆した第五福竜丸の事件を描いた1959年作品。監督は新藤兼人監督、主人公の久保山愛吉夫婦に宇野重吉、乙羽信子。1954年3月1日午前3時42分、マグロ漁船第五福竜丸の乗組員23人は暗闇の中、火柱が天空に立ち上るのを見た。やがて巨大なキノコ雲がわき上がり、雪のような死の灰が降り注ぐ。(操業していたのは、アメリカが決めた危険水域の外だった)。真っ黒な顔になって静岡県・焼津に寄港した彼らは原爆症と診断され、無線長久保山愛吉さんは半年後についに死んでしまう。広島、長崎に原爆が落とされ悲惨な状況になっている中でも、被害の現実は被害者らにも一般国民にも殆ど知らされなかった。アメリカは被害者の病状のデータを集めるだけで発表も治療もデータの公表もせず、原爆実験、水爆実験を続けるばかりであった。「第五福竜丸」で被爆したことで、アメリカが彼らをスパイ扱いし、補償はおろか陳謝にも応じなかった。原爆のキノコ雲がどのようなもので、放射能がどんなに恐ろしいものであるか、いまでは誰でも知っているが、原爆から9年も経っている日本で、閃光やキノコ雲を見ても、死の灰をかぶっても、その灰で火傷のように皮膚が荒れ、髪の毛が抜けてしまっても、それが原爆によるものだと感じたのは、久保山さん一人だけだったとか。漁港に帰る2週間、船に積もった灰を身体につけ遊びまわっていたそうだ。今では、信じられないことだが、当時の一般国民の知識はその程度だったのだ。いかに、政府や日本政府が原爆被害を隠そうとして来たかがよくわかる。理由は共産党思想の拡大を懸念したからだ。結局、当時付近海域で操業していた800隻の漁船の持ち帰ったマグロなどは廃棄処分となり、以後9ヶ月間操業できなくなり、一人死亡、22名の原爆症患者を出したが、これに対するアメリカからの補償は、日本政府の粘り強い折衝にも関わらずわずかに200万ドルだったそうだ。松坂の契約金が4000万ドル台とか言われているのと比べるのは不適当か。写真は、ビデオのカバー、ビキニの水爆、焼津港に帰った第五福竜丸を被爆と断定してスクープした3月16日の読売新聞。天狗茸 原水爆を 許すまじこの映画は、事件5年後に、新藤監督の悲願で制作された。久保山さんの死が報じられた当時は、原水爆反対の運動が世界的にも広がったが、時代とともに褪せ、忘れられて行く感じがするのは残念だ。

2006.11.11

コメント(0)

-

OB会文化展

今日は、午前中は、日経パソコンや俳句の本を読んで過ごし、午後は、図書館で借りたビデオで「古畑任三郎」シリーズの一つを見た。夕方、OB会の文化展を見に行き、その後、24日に行われる職場OB会の準備会に参加した。「古畑任三郎」は、数学者が業績を一人占めしようと同僚の数学者を殺す事件だった。田村正和扮する刑事が、陣内孝則と水野真紀の引き起こす事件を解いて行く。長年の課題であった難問が解けたという想定は、現実の数学上の出来事とも符合するが、こんな殺人を犯してまで名声を手に入れようとする数学者がいるとは思えない。本編の中に出てくる「二ムゲーム」や本編の前の「指折り九九法」は、一般には珍しく、面白く紹介されているが、パズルではよく知られた事実だ。OB会の文化展は、6日の初日にも見たが、写真を撮っていなかったので、今日はいい作品の写真を撮らせてもらった。展示されている作品は、絵画60、彫刻6、陶芸12、書22、拓本1、写真38、手芸22、模型工作9、収集5、その他13であった。(カッコ内数字は出展者数、一人1~2点の出展なので出展作品総数は300点以上になる)下記は文化展風景から。絵画、写真、陶芸、収集。文化展 力作揃ふ 菊日和24日に開催される職場OB会の準備の打合せは、世話人各自の分担と当日の会の進め方などを決めた。現在のところ出席予定者は61名。打合せのあとは、近所の居酒屋「七輪」で歓談となった。

2006.11.10

コメント(0)

-

深泥池・京都府立植物園へ行く

今日は、いい天気だったので、前々から一度行ってみたかった京都の深泥池(みぞろがいけ)に行った。天気もよく暖かな日となり、のんびりと自然を観察しながら散策することができた。帰りに京都府立植物園に寄った。深泥池は、氷河時代に生存していた動植物の子孫たちが今も生きて暮らしているという古い池で、深泥池にいる全生物は「深泥池生物群集」と呼ばれ、国の天然記念物に指定されている。池の3分の1を占める浮島があるというので、一度その浮島に乗ってみたかった。食事をして、地下鉄に乗り、北山駅に着いたのは、1時25分。北へ13分ほど歩くと池の畔に着いた。石碑があり、「天然記念物深泥池水生植物群 昭和十二年十一月」と書いてある。珍しいっ植物はたくさんあるが、一番有名なのは、ジュンサイとミツガシワ。どちらも春に見られるものなので、今日は期待していなかった。しかし、ミツガシワらしき花がところどころに咲いているのを見つけ感激した。池は周囲を周れるように道が付いているが、東側半分は山が直接池に落ち込んでいて、道は山の中に付いていたり、池すれすれに狭い巾で付いていたりしてスリルがある。山と浮島の間には浅いが水があって長靴でも履いて来なければ、浮島に渡れそうなところはない。40分くらい歩くと道が行き止りになっていて、看板に「これより先は病院の敷地につき立ち入りを禁止します」と書いてある。見ると自動車が何台か止っていて病院の駐車場らしく人影も見える。入ってもいいのではと思って入ってみた。なんのことはない。誰でも入れる病院の中の敷地ではないか。なぜあんな看板を立ててあるのか不思議だった。病院(京都博愛会病院)の敷地を池沿いに進むと、池の西側に沿って走っている道路に出た。交通量の多い道だ。国際会館の方へ通じているのだろう。浮島が岸にくっついているところがあったので、乗ってみた。ふわふわと確かに浮いている感じがする。あるいは泥炭の層が圧縮しているのかも知れない。靴の裏を見ると水が付いている。いや長くいると靴の周囲が濡れて来た。水を一杯に含んだ層だということがわかった。いい経験をした。池には鴨が一羽浮いているのを見ただけで、山の中では、ヒヨドリやモズの声が聞かれた程度で、小鳥の楽園という触れ込みには期待はずれだった。浮島は池の3分の1と書いてあったが、見た限りでは浮島の方が多く、3分の2くらいはあるように思った。写真は、深泥池の石碑、ミツガシワ、草の生い茂る浮島、アカマツやハゼの木が生えている浮島秋深し 深泥池の 水澄める約1時間で池を一周し、北山駅に2時50分に戻ってきた。時間があったので、府立植物園に入った。入口を入るとコスモスの寄植えに目を引かれた。針葉樹林を抜け、梅林、桜林の前を通って宿根草・有用植物園へ行く途中、コブクザクラという木に花が咲いていた。宿根草・有用植物園では、いろいろな蔓性の植物(瓢箪、糸瓜、南瓜、苦瓜、巨大豆)が面白かった。ススキに似たパンパスグラスもきれいだった。大芝生地の一角では菊花展が行われていて、懸崖作り、福助作り、3本仕立て12鉢など丹精込めた作品が並べられていた。園内の森では、ところどころ色づき始めた木が緑とのコントラストを見せきれいであった。植物園は、一日いても見切れないのに、1時間ほどの滞在では見逃したところの方が多いくらい。また、時間をかけて来てみたいと思う。写真は、コスモス、子福桜、菊花展、紅葉のまじる森

2006.11.09

コメント(0)

-

モッコクの実

今日は、午前中は俳句の本を読んだり、俳句を作ったりして過ごし、午後は義母の見舞いで老人ホームに行った。今読んでいる本は「藤沢周平の句集」。周平は幻の「海坂藩」が登場する多くの小説を書いているが、その海坂という名は、周平が若いときに属していた俳句結社の「海坂」から拝借したのだそうだ。俳句を本気で作ったのは1年半くらいしかなかったが、その後、俳句自身には興味を持ち続け、いろいろな俳人を研究したり俳句を読んだりしたそうだ。義母の老人ホームでは、最近食中毒事件があり、義母には関係はなかったが、給食業者が営業停止中で、現在他業者からの弁当を給食している。その弁当がいやだというので、家内が家から作って持っていっている。いろいろと事件は起こるものだ。今日の画像は、先日見かけたモッコクの実。モッコクはツバキ科で6月ごろ白い花が咲き10月に直径1センチほどの大きさの赤い実が実る。はち切れむ 木斛の実の 晴姿

2006.11.08

コメント(0)

-

中之島バラ園のバラ

今日は立冬。暦に合わせたかのように急に寒波がやってきて一日中北風が吹き荒れた。午前中図書館へ行ったが帽子が飛びそうになり結局被らずに往復した。途中の歩道などでは駐輪中の自転車が残らず薙ぎ倒され、街路樹の枝も折られたりしていた。そのため午後の外出は取りやめ、本を読んだり、メールを書いたり、俳句を考えたりしながら過ごした。今日の写真は、一昨日撮った中之島バラ園の様子。春に比べて花の数は3分の1くらいだが、10月下旬から見頃が続いている。写真はたまたま赤色ばかりになったが、白も黄色も薄青色も咲いている。訪ふ人の まばらなれども 秋の薔薇

2006.11.07

コメント(0)

-

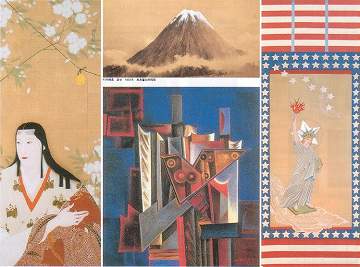

ニッポンvs美術ー近代日本画から現代美術

今日は、午前中は雑事で過ごし、午後は、大阪近代美術館で開催されている「ニッポンvs美術ー近代日本画から現代美術」展を見に行き、その後、会社のOB文化展を見に行った。「ニッポンvs美術ー近代日本画から現代美術」展は、明治期に洋画が入って来て以来、日本人が美術と格闘して来た奇跡を探るもので、3つの時代に分けてそれぞれの流れを示す代表作が展示されていた。3つの時代とその特徴は下記の通り。 第1章 明治・大正期・・・日本画の発展 第2章 1980年代頃まで(戦後期)・・・現代美術の出現 第3章 1980年後半から現在まで・・・自由で個性豊かな美術 第1章では、竹内栖鳳、横山大観、土田麦僊、秦テルオ(2)、北野恒富(2)、中村貞以、島成園(2)、三露千鈴、生田花朝、福田平八郎ら10人の作品13点が展示されていた。第2章では、 三上誠(2)、大野秀隆、下村良之介(2)、星野真吾、野村耕(2)、堂本印象(2)、堂本尚郎、菅井汲(2)、今井俊満(2)ら9人の作品15点が展示されていた。第3章では、中ハシ克シゲ、村上隆(4)、会田誠、ヤノベケンジ、しばたゆり(5)、山口晃、山本太郎(3)、昌永奇昴、呉夏枝、伊達伸明(2)ら11人の作品22点が展示されていた。第1章の日本画は見たことのある絵も多く、画家の名前も有名であるが、第2章では、堂本印象以外は初めて聞く名前の画家も多かった。しかし、絵はそれぞれ特徴的で斬新な作品であった。ダンボールを使うもの、新聞の紙型を使うもの、ピカソ風の絵、絵具を分厚く盛り上げるように塗った絵など抽象画や新アートが誕生したことがわかった。第3章はもっと自由で面白い。それぞれ特徴があり説明仕切れないが、富士山の写真を真ん中で二つに分けそれぞれに鏡像を補った写真、絵巻から取った茶碗を中華丼に見立てたもの、分身を無数に従えたアトム、題材を粉にして題材を描いた絵(猪の毛で猪を描く)、現代の難波鳥瞰図、発泡スチレン板にスプレーで書いた文字、和韓折衷の花嫁衣裳、朝顔の沢山咲いている絵と一輪だけの絵、阿弥陀如来ならぬ亜米陀如来来迎図、新世界の風景をウクレレに描いた歌留多、女の子の髪の分け目を道と見做した不思議な絵など。写真はその展示作品の例。北野恒富の淀君、竹内栖鳳の富士、大野秀隆の人、山本太郎の亜米陀如来来迎図。新美術 分野は無限 天高し会社のOB会文化展には、例年通り常連各氏の素人離れした立派な作品が並ぶ。一通り見終わったところで、N氏と落ち合い、しばしビールで歓談した。

2006.11.06

コメント(0)

-

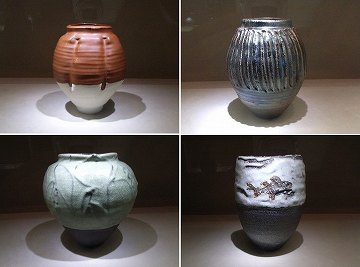

清水卯一の陶磁を見る

今日は朝、テレビで報道2001、日曜美術館(山本丘人)などを見たあと、大阪東洋陶磁美術館で開催されている清水卯一の陶磁展を見に行った。清水卯一は、一昨年亡くなった人間国宝の陶芸家で、柔らかな感じの作品を残している。今回の展示は、最近館に寄贈された12点の作品を含む16点の名品を公開したもので、一つ一つがいつまで見ても見飽きない暖かさを感じさせるものだった。以下にその作品を紹介する。柿釉花形壷(S62)、鉄燿条線壷(S60)、萌黄瓷鉄彩壷(S60)、蓬莱赤土彩魚文扁壷(H5-8)蓬莱波扁壷(H12)、紙本墨書「初心不忘」(H7)、蓬莱東雲香炉(H12)、蓬莱磁堆線壷(S57-58)青瓷花瓶(S50)、蓬莱白流水指(H11)、蓬莱花入(H13)、蓬莱掛分壷「水流」(H3-8)青瓷茶碗(S47-51)、蓬莱掛分茶碗「風」(H14)、蓬莱燿茶碗(S50-52)、鉄燿香炉(S52-54)秋深し 卯一の壷の 柔らかさ一つひとつの作品には、陶土、形作り、釉の種類、釉の掛け方、焼き方(酸化炎、還元炎)、冷し方まで説明があり、思い通りの作品を作るには、並大抵の苦労ではないことがよくわかった。美術館では、同時に常設展と梅瓶展を開催していた。梅瓶は、お神酒徳利のような形の壷で、梅を生けると似合うということから名づけられた。今回の展示では、1000年前の高麗の作品を中心に十数点が展示されていた。常設展を含めて一通り見終わったところで、館内放送があり「本日2時からボランティアガイドによる館内ツアーが行われますので、ご希望の方は、2階ギャラリーセンターにお集まり下さい」。ちょうど2時前だったので、参加することにした。所用時間は90分。韓国陶磁の部屋から丁寧に説明がされていく。全作品の説明ではないが、抽出された作品について見所を教えてくれる。前半と後半とで説明者が変ったが、90分が長く感じられない楽しく役に立つツアーであった。このツアーは、毎週土日の朝11時からと昼2時からの2回催されているそうだ。帰りは、中之島バラ園を通って帰った。やや見頃は過ぎたのかもしれないが、秋のバラがきれいに咲いていた。また、美術館の植込みのモッコクの木に赤い実がたくさん成っているのも美しかった。

2006.11.05

コメント(0)

-

京都府庁旧館の一般公開

今日は、午前中はテレビで俳句関係の番組を見たり、昨日入手したパンフレット類を整理したりして過ごし、午後は、筆ペン、液体肥料、テーブルクロスなど日用品の買い物に行った。今日の画像は、昨日のブログに掲載できなかった護王神社の猪の像と京都府庁旧館の写真。先ずは、護王神社の猪の像。これらはすべて境内の屋外に置かれているもの。他に、信者から奉納された猪の人形や彫刻が多数、陳列ケースに入れられている。京都府庁旧館(重要文化財)の南側玄関(パンフレットより)、東側、平面図。公開の 府庁旧館 秋うらら京都府庁旧館の廊下と大理石の階段。京都府庁旧館知事室のドアの上部飾り、デスク、暖炉仕切、暖炉。京都府庁旧館知事室のテーブル、時計、調度、カーテン。京都府庁旧館知事室などの天井。

2006.11.04

コメント(1)

-

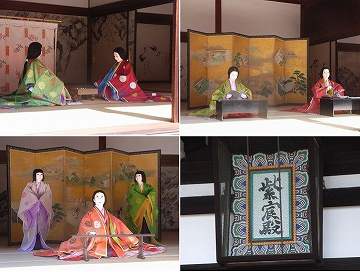

京都御所一般公開

今日は、朝大阪中央郵便局に83円の年賀切手を買いに行き、その後、京都へ行き、御所の一般公開、京都府庁旧館の公開などを見た。烏丸丸太町近くの間ノ町口から京都御苑に入ると、閑院宮邸跡が公開されていたので、まずここを見た。3年前から保存のための改修が行われていたが、今年3月に竣工したばかりだそうだ。閑院宮は、伏見宮、桂宮、有栖川宮とともに四親王家の一つ。京都御所に入るのは3度目だが、1回ずつ新しいものが見られる気がする。今日は、御所の生活を忍ぶ人形たちと襖絵、戸板絵などが新鮮だった。観覧者は多かったが入場のための待ち時間もなく入れた。コースは、宜秋門、御車寄、諸太夫の間、新御車寄、建礼門、承明門、日華門、紫宸殿、清涼殿、小御所、蹴鞠の庭、御池庭、御学問所、御常御殿、御内庭、御三間、清所門で、全行程を40分くらいで廻ることができた。建物、庭、襖絵を中心に100枚ほどの写真を取ったが、ここでは、人形と戸板絵を紹介する。写真は、諸太夫の間の囲碁をする女官、読書する女官と詩を書く女官、女官と童女、紫宸殿の額。写真は、清涼殿の采女、十二単と小袿、小御所の唐衣、御常御殿の戸板絵(蹴鞠)写真は、御常御殿の戸板絵(曲水の宴、雅楽)、御三間の戸板絵( 、 )秋の色 御常御殿の 御内庭烏丸通に面して御苑と反対側に小さい神社だが護王神社というのを見つけた。和気清麻呂など4柱を祀る。御所の守護神だそうだ。面白いのは境内にいくつかの霊猪像があることでいのしし神社とも呼ばれているという。来年は亥年なのでこれから新年にかけて賑わうことだろう。猪を中心に写真20枚を撮った。次に、京都府庁旧館へ行った。ここの公開は3年前から春・秋の2回行われているそうだが、私は初めてだった。特に見るべきところは、全体の建物のデザイン、正面の大理石の階段、知事室の装飾と家具類などであった。写真を40枚ほど撮って来た。これらの写真は、明日以降に掲載する予定。

2006.11.03

コメント(2)

-

グーグルアースの検索も面白い

今日は、午前中、年賀状の必要枚数を調べ、郵便局へ買いに行った。年々減らそうと思っているのだが、どうしても増えてしまう。それにしても実際に年賀状を書くのは1か月以上あとのことなのに、早くから売り出すものだと思う。確か昨年までは11月15日くらいの発売だったと思う。くじ付きの80円切手(発売価83円)がもう売り切れていた。昨年も翌日に行ったら売り切れだった。くじ付きでない80円切手はたくさん残っているのに、くじ付きだけが早期に売り切れるのだ。売れるものは増やし売れないものは減らすなど発行枚数を調節すべきだと思うが、昨年の経験をまったく考慮していない郵政行政に腹が立つ。その後、俳句の本や南京大虐殺の本などを読んだりして過ごした。南京大虐殺は、戦後の東京裁判で、中国が告発して日本を始め世界が知ることになったのだが、事件から8年後のことである。しかし中国の言う30万人という数字は誇張がある。いずれの証言にも証拠がなくでっち上げが多い。この数字は個々の証言の数を足し合わせたもので、それも、中国兵の戦死者や中国兵に殺された民間人が大部分である。この本の著者は、虐殺があったとしてもほんの数件ではなかったかと主張している。午後は、所属している句会の機関誌が届いたのでそれを読んで過ごした。今日の画像は、昨日の記事とも関連するが再びグーグルアースの画像から。グーグルアースについては、この日記の10月6日にも書いたが、そのとき書き漏らした「検索」について補足する。グーグルアースを起動して、探したい場所を検索欄に記入して、検索ボタン(虫眼鏡のマーク)を押せば、登録されている地名であればすぐさま飛んで行ってそこの地図を示す。下の図は、検索窓に、関西空港、伊丹空港、神戸空港、通天閣と入れて検索したもの。下の図は、検索窓に、大阪城、鶴見緑地、中之島公園、天王寺公園と入れて検索したもの。下の図は、検索窓に、昆陽池、服部緑地、長居公園、大仙公園と入れて検索したもの。秋深し 地図に掻き立つ 旅心大阪だけでなく、ハーバーランド、平安神宮、金閣寺、深泥池、西の湖、六本木ヒルズ、東京タワーと入れるとそれぞれのところが表示された。但し、中之島公会堂、扇町公園、宮島などと入れたら、とんでもないところに連れて行かれた。検索は、日本だけでなく、英語のスペルで入力すると、世界各国どこへでも連れて行ってくれる。

2006.11.02

コメント(2)

-

キッズプラザでの活動日

今日は、キッズプラザでの活動日であった。一緒に活動したのはOさんとMさん。パソコン広場は変りはないが、パソコン工房では、新しいプログラム「地球まもり隊」が始まっていた。「地球まもり隊」は、子たちにも環境の重要さをわかって貰うためのもので、このプログラムでは、大阪近辺に緑がどのくらいあるかを子供たちに調べてもらうのである。大阪近辺の白地図を渡し、緑の多いところを探してもらう。探したら、そこにシールを貼る。どうして探すのか。それは「Google Earth}を使うのである。大阪上空にから見て緑の多いところを見つけてそれを拡大すると名前が分かる。大阪城公園、鶴見緑地、長居公園、仁徳天皇陵、京都御所などが見つかればよい。緑はいろいろな生きものを育てるため大切なものだが、都市の中には緑が少ないことを子供たちに知ってもらうのが目的。写真は、プログラムのポスター、説明を聞く子供たち、大阪城公園の様子。大阪城 航空写真 秋の景

2006.11.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1