2009年11月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

摂津峡へハイキング

今日は、俳句仲間10人で摂津峡へのハイキングを行った。いい天気に恵まれ、名残の紅葉を楽しんだ。10時にJR高槻駅に集合し、送迎バスで花の里温泉・山水館まで行った。先ず温泉に入り、11時30分から昼食。しばらく歓談後、13時半から渓流沿いのハイキングに出発。誓子の句碑を見、白滝を見ながら渓流を登った。水は澄んできれいで、紅葉は見頃は過ぎていたもののまだ十分にきれいだった。しかし、紅葉の最盛期には大変きれいな紅葉の庭がある慶住院の紅葉はすっかり散ってしまっていた。写真は、山水館、同、渓流沿いの道、同、山、誓子句碑の前で、渓流沿いの道、白滝、渓流沿いの道ほろ酔ひの 目に摂津峡 照紅葉上の口まで歩いて14時50分のバスに乗り、JR高槻には15時10分に着いた。15時13分の新快速で大阪に行き、駅の喫茶店で1時間ほどねばり、そのあと有志3人で阪急百貨店の刺繍展に行き、5時過ぎに帰宅した。万歩計は11400を示していた。

2009.11.30

コメント(0)

-

俳人森田峠 人と作品

今日は、午前中は、テレビでNHK俳句、日曜美術館を見たり、来年の年賀パズルの問題を考えたりしながら過し、午後から、俳句仲間の一人と伊丹ホールで行われた大阪俳句史研究会の講話「森田峠 人と作品」を聴きに行った。伊丹ホールははじめて行ったのだが、JR伊丹駅から徒歩10分ほどだった。大阪俳句史研究会のイベントに参加するのも初めてである。講話は、俳句史ということで難しいかと思っていたが、資料も丁寧にまとめられていて、非常にわかりやすく、親しみやすかった。それもそのはず、講話は、俳人森田峠の息子さんである森田純一郎氏によるものだったからだ。森田峠については、ほとんど知識がなかったが、その経歴と多くの俳句が紹介され、いい句が沢山あることがわかった。若くして「かつらぎ」の中心となって活躍し、現在85歳で活動を続けているそうだ。写真は、ポスター、講話の様子、途中で見た楠の大樹、その寺(法厳寺)の庭のドウダンツツジ森田峠の代表句より。 まつすぐに物の落ちけり松手入 箱河豚の鰭は東西南北に 安宿とあなどるなかれ桜鯛 教会と枯木ペン画のごときかな 胸深く財布しまひね酢茎売 霜柱何も持ち上げてはをらず 滝二つ見えてほかにもあるらしき

2009.11.29

コメント(0)

-

OAPのクリスマスイルミネーション

今日は、午前中は雑事で過ごし、午後は、介護ホームに義母を見舞った。義母を見舞うのは1か月ぶり。身体は元気そうだが、相当認知症が進んでいるようだ。今日は施設の活動報告会兼利用者懇談会があったので、それに参加するのが主な目的だった。施設からの帰り、1週間ほど前から始まったOAPのクリスマスイルミネーションがきれいであった。

2009.11.28

コメント(0)

-

「円空・木喰展」と会社OB会

今日は、午前中は、会社OB会の資料プリントを行ったあと、京都へ「円空・木喰展」を見に行った。夕方からは、会社OB会に参加した。「円空・木喰展」は、京都伊勢丹のえきミュージアムで29日まで開催されているもの。円空も木喰も、日本各地を回って、せがまれるままに多くの仏像を彫って回った。円空(1632-1695)は、63年の生涯で5340体の仏像を彫った。木喰(1718-1810)は、92年の生涯で2000体の仏像を彫った。展覧会には、各50体くらいずつの仏像が展示されていた。円空展は以前見たことがあったが、木喰の仏像を沢山見たのははじめてであった。雰囲気は異なるがどちらも微笑ましい優雅な仏たちであった。画像は、パンフレットより。円空「毘沙門天」、木喰「薬師如来」、円空「不動明王」、「不動明王」、「宇賀神」、「普賢菩薩」、「近世畸人伝」、木喰「子安観音菩薩(立木仏)」、「大黒天神」、「理源太師」、「如意輪観音菩薩」会社OBのうち、研究所に勤務したものの会「一期一会の集い」は今年で8回目になる。毎年3名+αの幹事団で運営している。今日の会には、160通の案内状を出して、71名が集まった。例年60名台だったが、初めて70名の大台に乗った。会は、18時から、K幹事長の司会、I氏の乾杯音頭で始まり、一年ぶりの再会を祝って和やかな懇談が続き、20時に記念集合写真を撮ったあとK氏による中締めとなり、来年の再会を約して三々五々解散となった。写真は、受付風景、K幹事長の開会挨拶、挨拶を聴く参加者、I氏の乾杯、懇談風景、同、同、集合写真の一枚、K氏の中締め挨拶。

2009.11.27

コメント(0)

-

刺繍展とリサとガスパール展

今日は、午前中は、家内の実家に柿を取りに行き、午後は、俳句仲間と刺繍展に行った。隣で「リサとガスパール展」もやっていたので見た。その後、俳句会の今後の企画・運営や休会中の仲間のお見舞などの話しをした。柿は今年は不作の年。数は少ないが、味は甘くて美味しくなった。肥料も枝打ちも何もせずに放置してあるのに、よく実のってくれるものだ。刺繍展は、俳句仲間のKさんが何10年も続けておられるもの。戸塚会長をはじめ会員の作品が展示されていて、どれも絵のようにきれいなものばかりだった。リサとガスパールは、原画がたくさん展示されていて、縫いぐるみも置かれていた。写真は、刺繍展の入口の展示、Kさんのクッション、鏡絵、靴下の作品、リサとガスパールのぬいぐるみなど。句会についての相談は、場所を変え、東三国の喫茶店で行った。東三国ロールというケーキを知り初めて口にした。地元では評判のケーキだそうだ。

2009.11.26

コメント(0)

-

大阪城早朝探鳥会

今日は、大阪城早朝探鳥会の日。昨夜来の雨がほとんど止んでいたので、予定通り6時半に家を出て噴水前へ向った。集合場所には定時になっても数人しか来ない。雨で中止を思った人が多いのだろう。参加者だけで探鳥会は進められた。いきなりシロハラの声が聞かれ高い木の枝に飛び交っているのを見ることができた。しかし、地面には下りて来ないので、じっくりとは観察できない。場所を変えると、シジュウカラ、カワラヒワ、メジロなどの姿を見ることができた。水鳥類は東外堀ではカイツブリ、ユリカモメだけしか見られなかった。南外堀の南にあるあじさい園の池では、コサギとアオサギの姿が見えた。しばらくすると、キセキレイがやって来た。大阪城公園でキセキレイを見るのは珍しいことだ。その他には珍しい鳥はみられなかった。シロハラ、キセキレイ以外には珍しい鳥は見られなかったが、大阪城公園は今紅葉の見頃で、桜、銀杏、ナンキンハゼなど、いろいろな木の紅葉が楽しめ、散策するだけでも有意義であった。今日見た鳥は前記のほか次の通り。キジバト、ハクセキレイ、ヒヨドリ、シロハラ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス。計16種。写真は、シジュウカラ、カイツブリ、コサギ、アオサギ、キセキレイ、ユリカモメ、桜紅葉、探鳥する参加者、いろいろな紅葉。帰宅後は、会社OB会の参加・不参加のはがきに書かれた近況130人分をまとめる作業を行い、その後、図書館へ行った。

2009.11.25

コメント(0)

-

阿修羅展と興福寺

今日は、ジパング倶楽部の企画で「お堂で見る阿修羅」というイベントに参加した。ジパング倶楽部など団体借切りだったので、待つこともなく、堂内もゆったりゆっくりと見ることが出来いいイベントであった。8時半に家を出て9時半に興福寺会館に着いた。200人入る説明会会場はすでに満員に近い人が入っていた。10時から多川貫主による特別講話があり、興福寺の歴史と概要、阿修羅像の見所などの説明を40分間聞いた。そのあと、12の班に分かれて順次堂内に入るのだが、我々の班は先に興福寺境内の見学し、最後に堂内に入ることになった。ボランティアガイドの方の案内で境内を1時間半ほどかけて見学した。興福寺には何度も来ているがその歴史や遍歴、塔頭の名前など知らなかったことが多かったが、今日の説明でよく分った。明治の廃仏毀釈で壊滅的な打撃を受け、周囲に塀のないはだかの寺になってしまったことを改めて知った。今後何年間かかけて天平の面影に戻していく計画だそうだ。境内の塔頭で、菩提院大御堂(通称十三鐘)や大湯屋などは初めて知った。写真は、三重塔、猿沢池、五重塔、東金堂、十三鐘、大湯屋、北円堂、仮金堂、南円堂。12時15分に仮金堂に入った。お目当ての阿修羅を初め、釈迦如来坐像、脇持の薬王・薬上菩薩立像、四天王立像、十大弟子・八部衆像などが並べられ荘厳な雰囲気をかもし出していた。15分ほど見たあと、隣の北円堂に移った。北円堂では、弥勒如来坐像、脇持の無着・世親菩薩立像、法苑林・大妙相菩薩像、四天王立像などが安置されていた。ここでも10分くらいかけてゆっくり見学し、出て来たら、12時50分になっていた。予定のイベントはここで終り、解散となった。写真は、パンフレット、看板、特別講話の様子、阿修羅、仮金堂内部。解散後、興福寺の国宝館に入り、興福寺に伝わる安置場所のない仏たちを見た。薬師如来仏頭、十二神将像(レリーフ)、玄坊像、竜灯鬼像、千手観音像などが印象的だった。2時ごろ見終り、ひがしむき商店街で遅目の昼食を取り、3時前の急行に乗り、4時ごろ帰宅した。帰宅後は、留守中に録りためたテレビのビデオを見ながら過した。

2009.11.24

コメント(0)

-

パズル会と皇室の名宝展

今日は、午前中までパズル会2009に参加し、終了後、上野の国立博物館で開催されている皇室の名宝展を見に行った。パズル会は、朝食バイキングのあと、先ず、4人のパネラーによるパズルトーキングが行われた。4人とも話し上手でいろいろな話題について興味ある話が2時間にわたってなされた。その後、パズルコンテストの成績は発表があり、私は得点5点獲得、58人中13位だった。最高得点者は27点のS氏、次点は11点のO氏だった。写真は、パネラーの4人、話しをするH氏、パズル解き上位の5氏、景品のパズルに集まる参加者。いろいろな人と話しをすることができ、最高に充実した2日間であった。2年後を約して解散となった。私はその足で上野の国立博物館へ行った。1時間待ちの行列に並んで、1時30分に入場。3時半まで2時間、壮麗な宝物の数々を楽しんだ。今日の「皇室の名宝展」は第2部で第1部とは全面的に入れ替えが行われたそうだ。展示は5つに分かれていた。第1章 古の美「考古遺物・法隆寺献物・正倉院宝物」第2章 古筆と絵巻の競演第3章 中世から近世の宮廷美「宸翰と京都御所のしつらえ」第4章 皇室に伝わる刀特によかったのは、2章の中の「春日権現記絵巻」、第3章のいろいろな屏風絵だった。画像は、パンフレットより。常設展も駆け足で見て、見終わったのが3時半。上野駅から東京駅に行き、4時5分の新幹線に乗り、7時5分に大阪に着いた。熱海~静岡辺りで夕焼けがきれいだった。

2009.11.23

コメント(0)

-

探鳥会とパズル会

今日は、午前中は淀川探鳥会に参加し、午後から、東京へ行きパズル会2009に参加した。淀川探鳥会では、鴨を中心に水鳥を沢山見ることができた。写真は、モズ、ホシハジロの群れ、オナガガモ、モズのハヤニエにされたコオロギ、鳥を見る参加者、ヒドリガモ、オオバン、コガモ、チュウサギ。鳥は、コミミズク、ミサゴ、ハイタカなども見ることが出来、鳥のほかにも、ジャコウアゲハの蛹やナンキンハゼの実、マユミの実などを見た。探鳥会を早目に辞し、新大阪から新幹線に乗り、東京に向った。2時40分東京着、パズル会会場である信濃橋の日本青年会ホテルには3時15分についた。会はすでに始まっていたが、3時半から始まるパズル解き大会には十分に間に合った。パズルは早解きで、先着5名だけが1点獲得できる。58名の参加者中、5名に入るのは至難の業。12問あったが、私は方陣の問題だけしか得点できなかった。続いて、じっくり問題4題が出題されそれは明日8時の締め切り。今夜から明日にかけてじっくり解くことになる。会は、6時から場所を移して懇談会となり、8時からホテルに戻りパズルのオークション、続いて大部屋にて各自持参のパズルを見せ合い、解き合うという自由時間。私はいろいろなパズルを解きながら2時半まで楽しんだ。写真は、パズル解き大会、懇親会、オークション、自由時間の模様。

2009.11.22

コメント(0)

-

宮島観光

今日は、小学校同窓会の2日目。と言っても、朝食後自由解散だったので、私一人で宮島周辺を散策した。6時半に起床、朝風呂に入り、8時から朝食。朝食後、次回同窓会の時期、場所などの意見交換、次期幹事の増強案などが出され、3年後に再び集まることを決めて散会となった。宮島乗船場のコインロッカーに荷物を預け、先ずは厳島神社を参拝した。入場したときは潮が引いて神殿の立つ場所の土が見えていたが、3時間後には海の中に建っていた。この神社には数回来たことがあるが、いつもこの神社だけ見て帰っている。今日は時間があったので、近くにあるいろいろな観光スポットを回ることにした。先ずは清盛神社、次いで大願寺、ここでは幹が9本ある九本松という珍しい松を見た。写真は、厳島神社の大鳥居、同、神殿廊下、神殿から大鳥居を望む(潮の引いたとき)、五重塔を望む、清盛神社、大願寺、九本松、神殿から大鳥居を望む(潮の満ちたとき)続いて厳島宝物館、ここでの見ものは平家納経であった。31巻のうち、4巻が展示されていた。金、銀、色絵具などで装飾された非常にきれいな経典であるが、一巻一巻その装飾技法を変えているのにも驚いた。清盛願文と一緒に化粧箱に入れられ網袋に入られている様子も展示されていた。続いて宮島歴史民族資料館に入った。ここには民具、工芸用具などの膨大な展示品があり、また、絵巻、地図、古文書などの展示も見応えがあった。特に毛利元就の厳島の合戦関連の歴史資料が多かった。続いて、山道を登り、高台から宮島を見下ろした。この辺りは紅葉の木が多くきれいなところであったと思うが、紅葉はすでに殆どが散っていて少ししか残っていなかった。多宝塔を見ながら坂を登ると大聖院への階段に出た。ここも紅葉の木が沢山あるが殆どが散ってしまっていた。大聖院にはいろいろな堂宇がありそれらを見て回るだけでも楽しい。またそのまま登り続ければ弥山山頂まで行登山道が続いているそうだ。写真は、厳島宝物館、宮島歴史民族資料館、左の庭、眺望のよい高台より、多宝塔、大聖院への階段、大聖院の紅葉、同、同。その後、階段を下り、再び宝物館の前に出、神社に再入場して、潮が満ちて来た神殿を見ながら回遊した。神社を出て、表参道商店街を通り、宮島乗船場に戻ったのは、午後1時だった。食事をして、来たときと同じコースで帰阪した。

2009.11.21

コメント(0)

-

小学校の同窓会に参加

今日は、小学校の同窓会に参加するため昼前から出かけた。小学校は山口県岩国市の岩国市立東小学校だが、同窓会は岩国ではなく宮島のホテルで行われた。新大阪を11時55分発のひかりレールスターに乗り、広島には1時30分に着き、広島から1時お40分発の岩国行きに乗り、宮島口には2時5分に着いた。駅前から徒歩5分の連絡線乗り場から2時15分発の船に乗り宮島には2時25分に着いた。会場の宮島シーサイドホテルは宮島神社からは反対方向で少し離れたところにある。連絡をすれば送迎バスが来てくれるのだが、歩いても20分ほどだということなので、景色を見がてら歩いて行った。途中で写真を撮りながら歩いたので、ホテルに着いたのはちょうど3時だった。すでに10人ほどが来ていた。写真は、宮島口駅、宮島口乗船場、対岸の宮島、連絡線、宮島乗船場、鹿、角のある鹿、宮島s-サイドホテル、部屋からの眺め。受付を済ませ皆が集まるまでの時間をロビーで過ごした。常連が多いが初めて来た者が2名いた。57年振りの再会で懐かしかった。部屋にくつろぎ、入浴を済ませ、記念写真を撮ったあと、5時半から会が始まった。今回の参加者は意外に少なく19名(男子13名、女子6名)だった。中学校の同窓会が1週間前にあり時期がだぶったためだそうだ。受付のとき会員名簿が配られたが、卒業生153人のうち、住所が分っているのが83名、分らないのが17名、物故者が17名だが、住所不明者のうちの何人かは物故者となっているかも知れないとのこと。83名に案内状を出して最終的の参加したのが、19名というこど。会は、開会挨拶、物故者への黙祷、幹事代表挨拶、乾杯、歓談、各自の近況報告、欠席者のメッセージ朗読と進み、最後は各自の余興、カラオケの時間となった。9時に中締めとなったが、更に話し足りない~飲み足りないものは、幹事部屋に集まって12時半まで話しこんだ。写真は、受付、ロビーで歓談、宴会前、乾杯、各自近況報告、余興のコーラス、ハワイアンダンス、カラオケ、幹事部屋での歓談。

2009.11.20

コメント(0)

-

JR宇治駅前で見たもの

今日は、午前中は、明日からの宮島、東京行きの切符を買いに行ったり、パズル誌の索引作りをしたり、無連結線8方陣の作成をしたり、部屋を片付けたりしながら過し、午後は、会社OB会の準備の打ち合せ会に行った。帰宅後は、OB会員からのメッセージ集の作成に取りかかった。メッセージ集というのは、出欠はがきに書かれた各自の近況などを書き出してまとめたもので、百数十人分各1~2行にまとめたとしても、A4で4ページになる。OB会は27日だがそれまでに間に合うかどうか?今日は、写真を撮らなかったので、昨日、JR宇治駅で見かけたものを紹介する。交番のマーク、茶壷形ポスト、アーケードの飾りなど、宇治は源氏物語とお茶で売り出している。

2009.11.19

コメント(0)

-

宇治茶の上林・宇治上神社・三室戸寺

今日は、ジパング倶楽部の企画で、「三室戸寺の特別開帳と老舗で出会う茶の道」というイベントに参加した。寒い日となったが、巧いお茶ときれいな紅葉を堪能した一日だった。家を10時過ぎに出て京阪宇治駅には11時半に着いた。昼食を済ませて、JR宇治駅前の集合場所に行き、全員揃うのを待って12時30分に出発。宇治橋通り商店街を通って平等院表参道に出、15分ほどでその沿道にある三星圓上林三入本店に着いた。まずは2階の宇治茶資料展示室で、主人の三入氏からの説明を聞きながら古文書や地図、茶壷、茶道具などを見学した。ついで、3階に上り、1キロ5万円の抹茶を自分で石臼で引き、それを自分で点てて飲むという体験をした。棗から茶碗に取り、お湯を入れて、茶筅で泡立てるという初めての経験をしたが、上等のお茶だけあって、大変美味しいと思った。老舗の看板、展示資料の一部、お茶を石臼で引く、自分で点てた抹茶続いて、宇治市のボランティアガイドの方に説明を聞きながら、三室戸寺まで歩いた。平等院の北側を通り、橘橋、朝霧橋を渡り、宇治神社を通って、世界遺産の宇治上神社に着いた。ここで、日本最古の神社建築で国宝の本殿などを見学した。鳥居、拝殿、桐原水(手洗水)、本殿宇治には、源氏物語宇治十帖にまつわる古跡が十か所あるが、三室戸寺への道筋にもいくつかあった。写真は、早蕨、総角、蜻蛉、浮橋の古跡三室戸寺には、2時45分に着いた。まずは、住職から、寺の説明と観音霊場巡りの法話を聞き、84年ぶりに開帳されているご本尊の千手観世音菩薩を拝観した。千手観音と言ってもこの観音様は手は2本だけである。そのあと、宝物殿で、「足裏観音」というものを見た。星座姿の観音様で、後から見ると足の裏が見えているのである。小さくて可愛い足だった。みむろどうと書かれた階段、本殿、鐘楼、三重塔など。そのあと、与楽園と言う回遊式庭園を見て、帰路についた。ここの紅葉もきれいであった。

2009.11.18

コメント(0)

-

天保山の渡しへの通路の壁画

今日は雨だったので外出はせず、昨日の句会のまとめや俳句関係の雑務などを行った。毎月20日近くになると忙しい。例月の7句の提出、課題句会の2句の提出、いきいき俳句会の報告などがあり、今月はそれに巻頭作家特集用の10句も提出しなければならなかった。今日は写真を撮らなかったので、先日天保山の渡しへの通路で見かけた壁画を紹介する。あまり人の目に止まらないところに設置されていてもったいない気がする。「天保山パブリックアート'05」と名づけられていて、原画は「海の生き物」をテーマに小学生から募集したものだそうだ。壁画の大きさは縦1メートル、横1.5メートルくらい。

2009.11.17

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会。午前中は、出句する5句の選定と最後の推敲をする予定であったが、他に読みたい資料があったので、それに時間を取られ十分な推敲はできなかった。それが原因という訳ではないが、今日の句会でも成績は惨憺たるもので、2回続けて先生から1句も選ばれなかった。辛うじて仲間から3句選ばれたが、2句は誰からも選ばれなかった。自信喪失に陥りそうだ。朝、読んでいた資料は、今度の兼題にある「波郷忌」に関連して俳人石田波郷について、その生涯、作風、代表句150句、句評、著書、名言、波郷忌を季題とした52句などで、A4で22ページに亘る膨大なもの。句会仲間のMさんが調べてまとめられたもの。一読して石田波卿のことが即席で勉強できた。Mさんに多謝。今日の句会で仲間から選ばれたのは、次の句。 波郷忌や千年樟になほ精気 (4票) 綿虫をさつと掴んでそつと見る (2票) 柊の花にいささか想ひあり (1票)誰からも選ばれなかったのは次の句。 小春日に卑弥呼の眠る墓を訪ふ 木の葉髪木の葉であらばまた生ゆを今日、先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎木の葉髪又もや夫に拾はれし 嘉代子(先生特選ほか2票) ◎神の留守なれど一願して帰る 哲子(先生特選ほか1票) ◎大阪城桜紅葉に浮き上る 茲子(先生特選)今日、最高得点を取った句は次の句。 狛犬の強き眼力神の留守 豊子(先生ほか5票)先生の句で今日一番人気だったのは次の句。 綿虫の風にのりゐて進まざる 塩川雄三先生 (6票)写真は、句会の模様(背景は3回目の花が終った梯梧の木)

2009.11.16

コメント(0)

-

素人落語天満天神の会発表会を聞く

今日は、午前中、NHK俳句、日曜美術棺を見たあと、ワッハ上方で行われた素人落語天満天神の会の発表会を聴きに行った。繁昌亭の落語入門講座を受講した人の練習の成果を発表する会で、今日は11名の出演があり、一人20分ずつ、短い休憩を挟んで4時間に亘る落語会だった。とちったり、アクセントが違ったり、話と動作が合わなかったり、発音がわかりにくい人などもいたが、概して皆上手で、素人とは思えない人もいた。2~3年でこんなにも上手になるのかと感心した。写真は、パンフレット兼プログラム、会場風景、開会挨拶と出演者11名。順に彦う喜、小圓、蝶九、彦右衛門、ひれ克、司郎都、村朝、乱痴、金字、みち草、亀喜、最後は亀喜さんによる閉会の挨拶。落語を聞いたあと、同行の2人と一緒に、近所の中華店で喉を潤した。

2009.11.15

コメント(0)

-

サキソフォンのコンサートへ

今日は、夕方までは、映画「美の祭典」をビデオで見たり、テレビで俳句王国を見たり、俳句の本を読んだりしながら過し、夕方から、南港ATCサンセットホールへサキソフォンのコンサートを聴きに行った。「美の祭典」は、「民族の祭典」の続編で、1938年のドイツ映画。ベルリンオリンピックの記録映画で、セリフはないが音楽入り。白黒ではあるが、スポーツの美しさを非常にきれいに撮影してある。ヒトラー政権の下でドイツの力を示すために作られたそうだが、この映画を見て当時の日本人の多くがドイツ贔屓になったそうだ。南港ATCサンセットホールには、4時半に着いた。ちょうど夕日が沈む前であった。ここでは月1~2回、大阪音楽大学の卒業生によるコンサートが行われ、今日の演題は、「サキソフォンはお好き?」というもの。出演者はサキソフォンが西田歩美、ピアノが岡部桂永子。演目は、ドビュッシーの夢、ビゼーのアルルの女より2曲、ミヨーのスカラムーシュ、ドルアンのエピグラフ、ガルデルの憩いの届く日、ピアソラのアディオスノニーノとリベルタンゴ。アンコール曲もビアソラのアベマリアだった。初めの3曲はクラシックの曲、中のミヨーとドルアンの曲は現代音楽、最後のガルデルとピアソラの3曲はきれいなラテン音楽。バライティに富んだ選曲であった。同じサキソフォンという楽器で、いろいろなジャンルの音楽を演じることができるということを知り、楽しいひとときだった。特にドルアンのエピグラフという曲は、4分音という半音の半分の高さの違いを使った曲で、聴いていてもあまりきれいな感じではないが、なにか現実ばなれしたような音楽だった。サキソフォンではこのような4分音も出せるのだそうだ。ピアノでは4分音は出せないので、この曲だけはピアノ伴奏がなかった。画像は、パンフレット、プログラムの表紙、夕日、サンセットホール、コンサートの模様。

2009.11.14

コメント(0)

-

門真の薫蓋樟と鶴見緑地

今日は、午前中は英クロを解いたり、俳句を考えたり、雑事をしながら過し、午後は、門真の薫蓋樟を見たあと、鶴見緑地へ鴨を見に行った。薫蓋樟は、門真市の三島(みつしま)神社にある樹齢1000年以上のクスノキで、大阪府下では一番大きい。これを見るのは2回目だが、本当に大きい。鶴見緑地へは、いつも地下鉄鶴見緑地駅で降りるが横堤駅からでも行けるようなので今日は横堤で降りて行った。駅から徒歩500メートルで公園の西の入口に着く。駅から公園までは緑道が整備されていて快適に歩くことができた。公園内は紅葉がきれいだった。大池にはいろいろな水鳥が来ていた。中段左より、オナガガモ、ヒドリガモ、ホシハジロ、ユリカモメ、カルガモ、アオサギ咲くやこの花館にも入ってみた。平日なので入場は少なく閑散としている。いつ行っても新しい発見がある。上段左より、オオオニバス、ビヨウタコノキ、レディスリッパ、サガリバナ、センナリバナナ、アラビアコーヒー、奇想天外、トックリノキ、エゾスカシユリ。ここで不思議な体験をした。ミラクルフルーツをいうもので、これを食べてからレモンなど酸っぱいものを食べると、甘く感じるのだ。ミラクルフルーツの成分が舌の酸っぱさを感じる部分を覆ってしまうので、レモンの糖分の甘さだけを感じるようになるのだそうだ。面白い。西アフリカ原産の木の実で、南瓜の種くらいの大きさだ。

2009.11.13

コメント(0)

-

俳句会の打ち合せなど

今日は、午前中は、9日の句会の資料作りの続きを行い、午後は、俳句会の有志が集まって規約の下打ち合せを行った。場所は、天神橋筋3丁目のお好み屋。打ち合せと言っても固苦しいものではなく、現行の規約の問題点などを洗い出すにとどまった。問題点としては、会費の額、徴収時期、副会長人事、役割分担、休会の定義など。正式には来月7日の句会に提案して審議することになった。帰りに大川を通ると、折りしも水陸両用バスが川から陸に上るところだった。水陸バスはすっかり定期運行が定着し、大川ではよく見る風景になった。OAPのビルに入ると、早くもクリスマスの飾り付けが始まっていた。夜になると灯が入りきれいになるのだろう。写真は、上段:お好み屋にて、中段:水陸両用バス、下段:OAPのクリスマス飾り付け。

2009.11.12

コメント(0)

-

歴史講座に参加

今日は、午前中は、一昨日の句会のまとめを行い、午後は、○○福祉財団主催の歴史講座に参加した。その後、図書館へ行った。今回の歴史講座の講師は、京都女子大教授の瀧浪貞子先生。タイトルは、「輝ける天平の女帝ーその生涯と役割」というものだった。A3用紙3ページ、A4用紙10ページにわたる詳しい資料を準備され、非常に丁寧で分かりやすい話であった。昨日は纒向遺跡で卑弥呼の宮殿跡が発見されたというニュースが流れたが、今日の女帝は神武天皇以降の時代の女帝。一番最初の聖徳太子と関係の深い推古天皇、持統天皇くらいしか思い浮かばないが、天平時代に8代6人の女帝がいたのだ。なぜ女帝が出現したのか、その理由が今日の話を聴いてよく分かった。講演の結論は、女帝の役目は本来跡を告ぐべき皇太子がまだ成人していない場合、成人するまでの期間を暫定的に代行するものだったのだ。天皇の弟や他の側女の子に成人者がいて、彼が天皇になれば自分の子を天皇にすることができないからである。しかし、彼女らは天皇として立派な業績も上げている。持統天皇は藤原京を作らせたし、元明天皇は平城京を作り古事記を編纂させた。元正天皇は日本書紀を編纂させた。また孝謙天皇は万葉集をまとめさせた。写真は、歴史講座の演題、講師を紹介する司会者、講演する瀧浪先生。

2009.11.11

コメント(0)

-

六甲山ハイキング

今日は、わいわいパソコンのメンバーで六甲山へハイキングに行った。神戸電鉄谷上駅から森林植物園に行き、布引滝に出るコースである。三宮の地下鉄改札口前に10時集合、今日は雨が予想されたためか、いつもよりやや少ない15名(男6、女9)が集まった。遅れて来るかも知れない人を待ち、10時17分の電車で谷上駅まで行った。そこから、山田道と言われる山道を通って森林植物園まで歩いた。紅葉の交じる山を眺めながら、渓流をいくつか渡り、汗びっしょりになりながら1時間弱で森林植物園に着いた。メタセコイア並木通りを通ってちびっこ広場の中にある東屋に着いたのはちょうど12時だった。十月桜が満開の花を付けていた。各自持参の弁当を食べながら談笑。Sさん持参の山菜のおかずをお裾分けされたり、皆さんからおやつや果物をいただいたり、Y氏からコーヒーを振舞われたりしながら、山の空気を満喫した。山田道をハイキング、同、芒原、メタセコイヤ通り、十月桜、東屋で弁当を開く、集合写真、モミジの前で、ウチワカエデ。帰路は、園内の散策をしながら、東門からトゥエンティクロス、市が原を通って布引の滝に出るコース。野鳥の森の池の周辺は紅葉が大変きれいで、池を一周しながら堪能した。ここの紅葉は今まさに見頃で10日もすれば落ちてしまいそうだ。モミジもきれいだが、ハナノキの紅葉もきれいだった。2時10分に園を出発、下山を始めた。急な下り坂や登り坂、そして「二十渉」と言われる渓流の横断を繰り返し、3時50分に布引ダムに、4時10分に布引の滝に着いた。ダムに着く少し前から雨が降り始め、傘をさしての下山となったが、うまい具合に渓流渡りなどの危険か所を全部通り過ぎてからの雨でラッキーであった。布引の滝から新神戸までは10分もかからない。地下鉄で三宮に出て、居酒屋で有志10名(男5、女5)で打ち上げを行った。席は多いに盛り上がり、いろいろ食べ沢山飲んで7時に解散。それぞれの帰路に付き、私は8時ちょうどに帰宅した。万歩計は25829歩だった。野鳥の森付近の紅葉、同、沢渡り、紅葉のモザイク、布引ダム、布引の滝、同所での集合写真、打ち上げ会、同。心配された雨も最後に少し降られただけで、一日中、穏やかな天気に恵まれた。また、迷子になった2人がもう1人の遅れが幸いして見つかるなど、信じられないような偶然のハプニングもあり、話題の多い楽しいハイキングとなった。ただ、最後に、濡れた石段で転倒されたMさんの足の怪我が大事に至らないことを祈るのみ。

2009.11.10

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会、午前中は出句する5句の選定と最後の推敲を行った。このところ句会の不調が続き、今日はなんとか挽回したいと思ったが、結果は惨敗。先生からは一句も選ばれなかった。仲間からはかろうじて4句が選ばれた。仲間から選ばれたのは次の句。 冬耕の人はエンジン音の中(3票) 冬の山惨淡として動かざる(1票) 時雨来て南大門に人数多 (1票) 神社の名明記されたる千歳飴(1票)誰にも選ばれなかったのは次の句。 芭蕉の忌酒都に柿衛文庫あり今日、先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎芭蕉忌に奥の細道地図で追ふ 茲子(先生特選+3票) ◎さつと傘さしかけられし初時雨 昇一(先生特選+3票) ◎子に合はす歩幅ゆつくり七五三 茲子(先生特選+1票) ◎公園の清掃奉仕冬に入る 洋子(先生特選+1票)今日最高得点を得たのは先生の句だか生徒では次の句。 参道の真中を闊歩七五三 美代 (先生+4票)先生の句で今日一番人気だったのは次の句。 鴨の来て沼もやうやく活気づく 塩川雄三先生(6票)写真は、句会の模様。バックは天王寺公園の菊花展。

2009.11.09

コメント(0)

-

関西ぱずる会に参加

今日は、午前中は、NHK俳句、日曜美術館、サンデープロジェクトなどを見たり、黛まどかの句集を読みながら過し、午後は、関西ぱずる会の例会に参加した。今日のNHK俳句でいいと思った句は次の通り、 神の留守賽銭箱に錠二つ 高千穂の峰晴れわたる神の旅 とは言へど絵馬に一願神の留守今日は、関西ぱずる会の例会の参加者が少なく7名であった。はじめに会誌82号が配布され、編集担当のN氏から説明があった。表紙は、アナモルフォーゼを利用した文字で、円筒の鏡を置くと正常な文字が見えるようになるもの。ページ数は82号にちなんで82ページにしたかったが、原稿が少なく、やむなく8の2乗=64ページにしたとか。例会の記録は、ドキュメント風の読み物とし、臨場感あるものとなっている。今日の発表での内容は、I氏の数独の解き方の理論、N氏のタワーキューブなどの紹介、Ta氏の計算力選手権大会の報告、Y氏の回文、Ts氏の折り紙、不可能物体など。私は、8星陣の連結型の報告と2222の数楽の途中経過などを発表した。写真は、今日紹介されたパズル、書籍の一部。

2009.11.08

コメント(0)

-

小野竹喬展の講演と菊花展

今日は、午前中は、図書館で借りたビデオ「ブナ林」を見たり、テレビで俳句王国を見たりして過し、午後から、大阪市立美術館へ小野竹喬展の講演を聴きに行った。そのあと、天王寺公園内で開催されている菊花展を見た。講演の講師は、笠岡市立竹喬美術館館長の上薗四郎氏。竹喬の絵の特徴と竹喬の年譜を説明したあと、スライドで主要な絵40点を示しながら、2時間にわたって講演された。竹喬の交友関係、家族関係などが、絵にも表れているということであった。自分の気に入らない作品は毎年の展覧会にも出さないし売りもしない、そのため、貧困の時代が続いたそうだ。竹喬の評価は、死後、急に上がったそうだ。写真は、講演前、公園する上薗館長、スライドの一部。菊花展展は、公園入口近くで開催されていたが、それ以外にも、園内の各所に菊の花が蚊飾れていた。

2009.11.07

コメント(0)

-

天保山の渡しに乗る

今日は、午前中は、英クロ、会費の支払い、枚方俳句の投句、句会資料の作成などで過し、午後からは、いい天気に誘われて大阪港へ行った。天保山から向いの桜島に渡り、一駅歩いてUSJの入口までを往復した。天保山に着くと、1時30分発の渡し船がちょうど出るところだった。乗客は自転車の客が3人のほか単身3人で乗船定員80人がもったいないくらい。船は、天保山大橋の下をくぐり対岸の桜島に3分で着いた。30分おきに運行されているようだ。大阪市ではこのような渡しが8か所で運行されているが、渡しに乗るのは今日が初めてだった。残りは、この東南の方に7か所が集中しているようなので、また別の日に全部乗ってみたいと思っている。写真は、天保山大橋、乗船場、同、船上よりUSJを望む、船内、大橋の下、大橋とUSJ,大橋と観覧車、桜島側の乗船場。乗船場から、10分ほど歩くとJR桜島駅、そこからは、ユニバーサルシティ駅までの線路の上が緑道公園になっていて、緑や花を見ながら歩けるようになっている。公園からはちらりちらりとUSJの中が見られ、正面にはホテル群の姿が迫って来る。約20分ほどでUSJの入口に着いた。USJのシンボルキャラクターをはじめ、いろいろな飾り付けが目を引く。すでにクリスマスツリーや巨大リースも飾られていて、付近は早くもクリスマスムードが漂っていた。入口からJRユニバーサルシティ駅への通路の両側にも楽しそうな店が軒を連ねている。平日にも拘わらず、中学生、高校生など団体の姿が多く見られ、ほかはアベックが目だった。年寄りの姿はあまり見られなかった。USJができてから、10年になるが私はまだ入ったことはなく、入口まで来たのも今日が初めてだった。写真は、緑道への入口(左が緑道でその下が線路)、緑道、ホテル群、同、シンボルモニュメント、エントランスゲート、USJ入口。クリスマスツリー、ジェットコースター。入口付近のゲートや店先にはいろいろなキャラターが飾られていた。写真は、スヌーピー、シャーリーほか。USJの会場内には入らないで、入口付近を30分ほどウロウロし、元の乗船場に戻った。帰りは20分くらいで帰ることができた。3時の船を待ち、3時3分に天保山に着いた。帰宅すると万歩計は14619歩を示していた。

2009.11.06

コメント(0)

-

小野竹喬展を見る

今日は、午前中は昨日纒向遺跡の見学のときに貰った資料や写真の整理に費やし、午後からは、大阪市立美術館で開催されている「小野竹喬展」を見に行った。小野竹喬(1889-1979)は岡山県笠岡生れの日本画家。明るく澄み切った画風が特徴で自然の息遣いが感じられるような風景画の作品を沢山残している。この展覧会では本画120点のほかスケッチ55点が展示され非常に見応えのある展覧会だった。竹喬の絵は数点は見たことがあったが、このように多くの絵を見るのは初めてである。特に最晩年に制作された「奥の細道句抄絵」と題する10枚お連作は、芭蕉が句に詠んだ地点に実際に行ってスケッチをし、それを元に芭蕉の句のイメージを絵にしたものであるで、多いに興味を持った。展示は、2つの章に分かれていた。第1章 写実画と日本画の問題 1906-1936 始めは写実画が多い。1921年に渡欧して欧州各地でスケッチをする。帰国後パステル調の絵が多くなる。 第2章 自然と私との素直な対話 1942-1979 澄み切った明るい画風に変り、小野の茜と言われる夕焼け空や樹形を題材にした絵を沢山画く。1795-76年にかけて「奥の細道句抄絵」を描く。本画と共にスケッチも展示されていた。画像は、パンフレットより。奥の細道句抄絵 あかあかと日は難面もあきの風、夏の五箇山、深雪、秋陽(新冬)、縦間の茜、日本の四季 京の灯、奥入瀬の渓流画像は、別のパンフレットより。奥の細道句抄絵 暑き日を海に入れたり最上川、田一枚植ゑて立ち去る柳かな、まゆはきを俤にして紅粉の花、波切村、池、野辺、夕茜、彩雪奥の細道句抄絵に取り上げられている句は、前記4句のほか次の6句。 笠島はいづこさつきのぬかりみち 五月雨を集めて早し最上川 涼しさやほの三日月の羽黒山 象潟や雨に西施(せいし)がねぶの花 荒海や佐渡に横たふ天の河 浪の間に小貝にまじる萩の塵

2009.11.05

コメント(0)

-

纒向ー耶馬台国畿内説の現地を訪ねる

今日は、ジパング倶楽部の「耶馬台国畿内説の現地を訪ねる」という企画で、山の辺の道沿いにある纒向遺跡を訪ねた。以前から箸墓古墳が卑弥呼の墓ではないかと言われて来たが、1971年纒向遺跡が発見されて以来、2~3世紀のこの地に日本の首都があった可能性が出て来て、畿内説が次第に信憑性を高めてきたのである。8時35分上本町発区間急行で桜井まで行き、集合場所のJR巻向駅には10時45分に着いた。関西各地から熱心な古代史ファン100人が集まった。朝は少し冷えたが、爽やかな青空が広がる大和の地に1800年前の王朝ロマンを夢見ながらの一日を過した。先ずは集合場所にて、今日お世話になる桜井市の観光ボランティアガイドの方から、纒向遺跡の概要について説明があった。箸墓古墳を含む東西2キロ、南北1.5キロの範囲が纒向遺跡と言われこの中の2~3世紀の地層から、全国各地の様式の違う土器が見つかったことから、首都機能の存在が推定されているそうだ。そのあと、次のサイトを順に訪ねて見学した。1.建物跡発掘現場(卑弥呼の居宅と推定される)2.ホケノ山古墳3.国津神社4.箸墓古墳 (三輪素麺で昼食)5.茅原大塚古墳6.神御前神社7.埋蔵文化財センター建物跡は、今年3月から発掘が進められていて、その発掘成果については、来週金曜日にプレス発表され14、15日に現地説明会が行われる予定だそうだ。我々は、それに先立って見学をさせてもらった。発掘のスタッフからは、発表前だから言えないという内容を、ボランティアガイドのN氏から内緒で教えてもらった。来週は九州も巻き込んで、大きな反響を呼ぶと思う。いいタイミングで、見学に来たものだと感激した。次に、ホケノ山古墳を見学。高さ5~6メートルの山で、石積みがされているのがよくわかる。小さいが前方後円墳で3世紀のもの。ここで古墳の構造の説明を受けた。次に、太陽の道(北緯34度32分)の線の上にある国津神社に行った。春分・秋分の日にはニ上山の真中に夕日が沈むのが見られるそうだ。次いで、箸墓古墳の周囲を回りながら見学。この説明にはN氏の説明も熱がこもる。卑弥呼の墓に間違いないことの証明をいろいろ聞きながら偉大なる造形物を見学する。宮内庁説のヤマトトトモモソヒメノミコトの墓がなぜこんなに巨大で立派なのか説明が付かない。このあと、三輪茶屋で三輪素麺の昼食を取り、1時40分に午後の部に出発。先ずは、茅原大塚古墳を見た。この古墳は最近まで個人の所有物であったのを、桜井市が買い取り、1週間前から発掘調査を始めたばかり。その調査現場を見ることができた。但し、写真撮影は禁止だった。すでに棺を囲む陶器の柱が現われていて、古墳の構造がよく理解できた。次いで、大神神社の摂社の一つ、神御前神社を見学。箸墓の姫を祀っているそうだ。しかしそれにしては、墓に比べて質素な感じである。写真は、建物跡発掘現場、三輪山、ホケノ古墳、ホケノ古墳の埋葬部模型、箸墓古墳、茅原大塚古墳、神御前神社、大神神社の一の鳥居、埋蔵文化財センター。最後に、桜井市埋蔵文化財センターを見学し、学芸員二人から、出土品を説明や、弥生時代以降の集落の歴史などの説明を受けた。帰りは、三輪駅4時6分の電車で桜井まで出て近鉄で帰り、6時少し前に帰宅した。万歩計は18525を示していた。古代史というものは、出土した品物を頼りに、時代を推定するものであるが、出土するものは極く一部で、地下50センチ以上のところには、さらに重要なものがまだまだ多量に埋っているのだ。だが、ほとんどは、民有地になっていて掘り出す機会は非常に少ないのが現実。その少ない情報を繋げて、歴史を推定するというのは、難しいことだと思った。セミプロ級の古代史愛好者もまじる中で、にわか古代史ファンになったような気分のした一日であった。

2009.11.04

コメント(0)

-

帝国ホテル120年記念イベント

今日は、帝国ホテル120年の記念イベントがあったので参加した。10時15分からの式典、鏡割りに続いて、落語、ティータイムコンサートなどのイベントが行われた。東京の帝国ホテルは、1890年の創業で、今日で満119年そして今日から120年目がスタートする。(大阪の帝国ホテルは1995年3月の開業だから15年目) 式典は、ホテルの前田取締役、天神橋筋商店街の土肥会長らの挨拶のあと、鏡割があり、枡酒が振舞われた。枡には、「帝国ホテル開業120周年記念」の焼印が入っていて持ち帰ることができた。ほかに創業当時の絵はがきの複製をもらった。式典のあと、天満天神繁昌亭から、桂三風の新作落語「振込め詐欺マニュアル」が演じられた。間抜けな詐欺の話だった。落語のあとは、ホテルロビー内に展示されているホテルの歴史を紹介する写真パネルを見たり、天神橋筋商店街の出張ブースなどを見て回った。写真は、120周年の横断幕、司会者、前田取締役、土肥会長、鏡割り、振舞酒での乾杯、桂三風の落語、同、天神橋筋花娘このあとのイベントは、ランチバイキング、ティータイム、ディナーバイキングでそれぞれコンサートが行われた。私は、ディナーバイキングに行く予定にしていたので、ランチバイキングには行かなかった。一旦家に戻り、テレビで、落語や美術番組などを見ながら過ごし、3時からのティータイムコンサートに行った。 出演は、田中希美(ソプラノ)、金丸七郎(バリトン)、辻本圭(ピアノ)らによるボーカルで、ソロ4曲、デュエット3曲が歌われた。ソプラノの曲はハレルヤともう一曲(?)、バリトンの曲は、 サンタルチアとオーソレミオ、デュエットの3曲のうち2曲はオペラで、プッチーニの「ジャンニ・スキッキ」より『私のお父様』ともう1曲は、マスカーニの『カヴァレリア・ルスティカーナ』だった。もう1曲は童謡で「里の秋」だった。数メートルの至近距離で聴けて迫力のあるコンサートだった。そのあとまた家に戻り、5時半にディナーバイキングに出かけた。そこでも音楽を楽しみにしていたのだが、少し遅かったため残念ながら満席、席は少々待っても空く気配はないということで、やむなくOAP内の別の店に行っての夕食となった。音楽は、やはりボーカルだったが、出演者名はわからなかった。写真は、上の6枚がティータイムコンサートのもの(左上は司会者)。下3枚はディナーバイキングでのもの。

2009.11.03

コメント(0)

-

正倉院展へそして依水園へ

今日は、奈良へ正倉院展を見に行った。10時半に着いて、途中ボランティアガイドによる展示物の説明を30分間聞いたりしながら、たっぷり2時間かけて66点の展示物を見た。入館前の待ち時間は15分ほどでスムーズに入れたが、館内は満員。なかなか展示品が見られない。「順序はないので見易い展示品から順にご覧下さい」とのアナウンスだが、人気の展示の前はいつも人だかりが多く、前の人が診終わるまでしばらく待たないと見られない状況だ。テレビなどで宣伝している今年の目玉展示品は殆どこの第1室に集中している。北倉に保管されている聖武天皇の遺愛の宝物が毎年人気があり、第1室に展示されるのだが、毎年この部屋が一番混雑する。人気の展示品は後の方に並べればいいと思うのだが、毎年殆ど同じ配列である。今年も次のような順に展示されていた。1.聖武天皇遺愛の宝物 9点 2.楽器・遊戯具 4点3.刀剣・刀子・はい飾品 11点4.楽舞に用いられた品々 13点5.儀式に用いられた品々 10点6.供養具・献物几・献物箱 9点 7.文書 10点 3以降の展示物の中で見応えがあったのは、6の中の金銀花盤と黒柿蘇芳染金銀山水絵箱だけだった。画像は、パンフレットより。紫檀木画槽琵琶、楽毅論、黒柿蘇芳染金銀山水絵箱、紫檀木画槽琵琶(裏面)、桑木木画碁盤、漆背金銀平脱八角鏡、平螺鈿背円鏡、伎楽面力士、金銀花盤。66点の作品を見るのに2時間かかったということは、1点に平均2分かかったことになるが、第1室の20点だけで1時間はかかったと思う。館内で食事のあと、いい天気だったので、東大寺の方へ歩き、南大門をくぐったあと、大仏殿の手前で西に出て、依水園に立ち寄った。依水園には、40年ほど前に一度来たきりで、殆ど忘れていた。中に入ると早くも紅葉がきれいで思いがけず早目の紅葉狩をすることができた。庭は、若草山と南大門を借景とする雄大な池泉回遊式庭園である。よく手入れされた庭は京都のお寺の庭に勝るとも劣らない。寧楽美術館が併設されていて、所蔵の美術品を見ることができた。写真は、依水園の庭のあちこち。中段右は花が咲いていた十月桜下段右は寧楽美術館。依水園を出ると左隣に、吉城(よしき)園という看板が目にとまり、こちらへも入場してみた。吉城川を挟んで依水園に隣接する庭園である。江戸期までは尼寺の庭だったが、明治期に個人の所有、大正期に奈良県の所有となり、平成元年から一般公開されたものだそうだ。手入れは依水園の方がまさり、広さは同じくらいだと思ったが、依水園を見たあとでは、つまらない庭に見えた。吉城園を出て、西へ進み、近鉄駅近くの菊屋で城の口という菓子を買って帰路に着いた。秋の奈良の雰囲気を満喫した一日であった。

2009.11.02

コメント(0)

-

服部緑地へ合唱を聴きに行く

今日は、午前中は、NHK俳句、日曜美術館などを見て過し、午後は、服部緑地野外音楽堂で開催された「音楽の森 合唱フェスティバル」を聴きに行った。NHK俳句では、次の句が気に入った。 千歳飴 石段ごとに 当てながら 七五三 脱ぎちらかして もういない 父らしく 母らしくなり 七五三合唱フェスティバルは、毎年この時期に行われているものだそうで、大阪府合唱連盟の後援。今日は、11のグループがいろいろな歌をさまざまな編成で聴かせてくれた。生憎の雨となったが、野外音楽堂は出演者が後向きになり、聴衆は屋根のある席で聴くことが出来、かえって快適であった。客席からは、出演者のバックに紅葉し始めた公園の木々が美しく、飛び回る小鳥たちを見ながらの3時間であった。出演のグループはそれぞれ、演目や歌唱法に趣向が凝らされていて楽しかったが、特に、指揮者が客席の方を向いてオーソレミオを歌ったもの、ジブリ作品のテーマ曲、懐かしい歌謡曲を演目に取り入れたもの、アカペラできれいなハーモニー聴かせてくれたグループ、本格的なクラシック曲をじっくり歌ったもの、映画さながらにウェストサイドストーリーを演じたグループなどが印象的だった。最後は、11のグループの出演者全員による合同合唱となり、合唱フェスティバルは最高に盛り上がった。続いて、観客を含めた全員で「ふるさと」を合唱して幕となった。写真は、左上から順に、常翔学園高校合唱部、女性コーラスHT、摂津混声合唱団、門真市第三中学校コーラス部、混声隊VOX.FUN、大阪学芸高校コーラス部、イベント合唱団、コールコスモス、だるまおとし、合同合唱(下中央)、淀川区民合唱団、大阪府立春日高校音楽部、全体合唱今日は、この合唱の出演者の一人であるMさんに誘われて初めて参加したのだが、いろいろなジャンルの音楽が聴けて楽しい音楽会だった。来年も来て、今度は澄み切った空の下で、歌声を聴きたいと思う。終了後、江坂に立ち寄り、一緒に聴きに来ていたS氏とともに、Mさんの慰労会を軽く行い、ほろ酔い気分で家路に着いた。

2009.11.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 9~10店舗目 ロイズガーデン2026カレ…

- (2025-11-14 14:35:53)

-

-

-

- 今日のこと★☆

- 11月14日のツキアップ

- (2025-11-14 08:50:52)

-

-

-

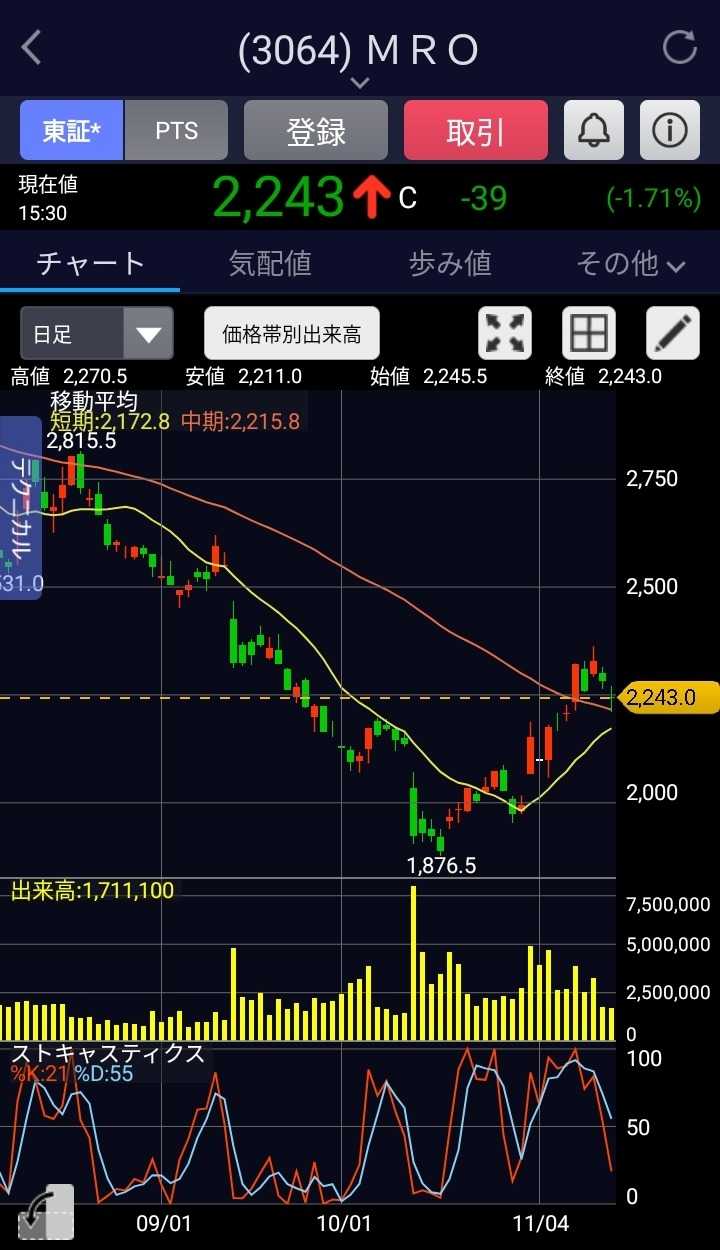

- 株式投資日記

- 株式資産は減少、精神的な不安定回復…

- (2025-11-14 17:07:04)

-