2014年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

入道雲と飛行機 BDRの故障か?

今日は、午前中はテレビを見ながら過ごし、午後は、ブルーレイディスクを買いに行き、帰宅後、ハードディスク(HDD)からブルーレイディスク(BD)へダビングする作業をした。ディスクレコーダーの容量があるので、ある程度残り録画時間が少なくなると、HDDからBDにダビングしているのである。前回は昨年の暮に行い、無事に問題なくダビングできた。ところが、今日は、何度やっても旨く行かないのである。最初のファイルはなんとかダビングできる。ところが、2番目のファイルをダビングしようとすると、「ダビング作業中にエラーが発生しました。ダビングは中止しました」というメッセージが出る。そして、そのディスクを取り出してもうBDRに一度セットすると、「このディスクは使えません」というメッセージが出るのだ。こうして、何もダビングできないまま、BD10枚を無駄にしてしまった。最初のファイルだけで止めておけば、取り出してまたセットしても正常に再生できるのに、2つ目のファイルを入れようとすると、入れられないだけでなくディスクそのものが使えなくなるのだ。BDディスクの容量は25ギガで、放送10時間分くらい入れられるのに、ファイル1つ(1番組)だけしか入れられないのは勿体ない。今日は、とうとう解決ができなかった。明日、もう一度挑戦しよう。今日の画像は、外に出て、入道雲がきれいだったので撮ったもの。たまたま飛行機が来たので一緒に写っている。

2014.07.31

コメント(0)

-

わいわいパソコンの例会

今日は、午前中は、俳句関係のまとめを行たり、テレビを見たりして過ごし、午後は、「わいわいパソコン」の例会に参加した。例会では初めに、先日の「金勝山ハイキング」の写真、動画をまとめた記録の紹介があり、その後、エクセルの勉強をした。エクセルの勉強では、最初に日付データを数値に直し、数値の計算後それを日付データに戻す方法や、オートフィルの後、オプションで、データのコピーか連続番号かを選択できることを習った。その後、掛け算の九九を表わす票づくりを勉強した。各セルに全て「=R2C*RC1」という数式を入れると出来上がる。その応用として、AB×CD=2015 を満足する2ケタの数、ABとCDを求める問題を解くことを考えた。解法として、掛け算の九九を2ケタの数まで延長した表を作り、その表から、2015を見つけ出すのだ。各セルに数式が入っているのでは、検索できないので、まず数値だけをコピー&ペーストする。2015で検索すると2つ答えが出た。65×31と31×65だ。2015の数式セルにカーソルを置き、数式→参照元のトレースを実行すると、65と31の数が矢印で結び合わされる。表は、表示→ウィンドウ枠の固定をしておけばわかりやすい。例会後は、ビアホールで懇談会となった。写真は、エクセルの勉強、例会風景、同、懇談会の様子。

2014.07.30

コメント(0)

-

一時買物に出ただけ

今日は、午前中は、昨日の句会のまとめを行い、午後からは買物に出た。帰宅後は、メールの返事を書いたり、テレビを見たりして過した。今日は、写真を撮らなかったので、25日の天神祭の花火の写真を示す。

2014.07.29

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日、午前中は句会資料のプリントとし、出句する5句の選定と最後の推敲を行った。句会の結果はあまりよくなかった。5句のうち1句だけが先生に選ばれ、残り2句が仲間から選ばれ、2句は誰からも選ばれなかった。今日、先生に選ばれたのは次の句。 〇あと一人来ず炎昼の待合せ こっぱん(先生ほか2票)仲間から選ばれたのは次の句。 ・風鈴の短冊さへの揺らがざる こっぱん(2票) ・向日葵のいつも笑顔を振りまいて 同 (1票)今日、先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎病中の人より暑中見舞来る 昇一(先生特選ほか1票) ◎祭船行きて堀川闇もどる 洋子 (先生特選ほか1票)今日、最多得票を得たのは次の句。 〇有り丈を咲かせて花火果てにけり 豊子 (先生ほか4票)先生の句で今日一番人気だったのは次の句。 ◎向日葵の直立不動崩さざる 塩川雄三先生 (4票)句会のあとは、喫茶店で反省会を持った。今日は、写真を撮らなかったので、25日の展示祭の船渡御の行われて大川の写真を示す。どの写真もほぼ同じ場所から撮ったもの。左中央が桜ノ宮橋(銀橋)で、右が下流。大川の上には上り下りする渡御船が見える。右上に大坂城が写っている。時刻は、左上から、18時55分、19時05分、19時18分、19時23分、19時34分、19時45分、19時51分、20時09分、21時05分。h

2014.07.28

コメント(0)

-

淀川探鳥会でササゴイを見る

今日は、淀川探鳥会の日、9時に十三駅前に集合して、初めに十三公園へ行き、ササゴイを見た。午後は京都へ行く予定だったが、都合で取りやめ、帰宅してテレビ(萩焼など)を見て過ごした。十三公園では、巣作りをしているササゴイの親子を見に行った。水鳥であるが、高い木で巣作りをし、十三公園ではクスノキの上に巣を作っていた。公園内の3か所ほどで巣作りが行われていて、餌を運ぶ親鳥や巣から出ているヒヒナの姿など8羽を見ることができた。しかしほぼ真下から見ないと葉や枝に隠れるので、長く見ていると首が痛くなった。最後に下の枝に下りて来てくれたのはラッキーだった。ササゴイの親子を存分に見たあと、淀川に出て鳥を探したが、鳥の姿はほとんど見ることはできなかった。よく見たのはツバメとセッカで、他にはカワウ、ダイサギ、アオサギくらいだけだった。夏の間は鳥が少ない。しかし、今日はササゴイの親子をじっくり見ることができ、満足であった。今日見た鳥は、上記のほか、キジバト、ヒヨドリ、ムクドリ、ハクセキレイ、スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ウミネコで計14種。写真は、十三公園、ササゴイ、同、同、同、ササゴイの卵(孵化後の抜け殻)、カワウ、単調風景、アオサギ。なお、今日、十三→南方間の淀川河川敷で、見慣れない集団が歩いたり走ったりしているのを見た。みんな胸に「COLOR ME RAD」というゼッケンを付け、なにやら色とりどりの衣服を着ている。あとでわかったのだが、5キロの行程で1キロごとに色付きパウダーを噴き掛けられながら走るというイベントだそうだ。各地で行われていて、今日は大阪での開催日。参加者は10000人、出場費は6000円で、白いTシャツ、ゼッケン、サングラスなどがもらえるそうだ。

2014.07.27

コメント(0)

-

「乱世の大坂」講演会

今日は、午前中は、録画で「シルクロード2」を見たり、俳句資料を仕上げたりして過ごし、午後は、大阪中央図書館で開催された「乱世の大坂」講演会の第4回、「大坂城主豊臣秀頼の実像」という講演会を聴きに行った。講師は、大坂城天守閣の館長北川央氏であった。内容は、1.豊臣政権と大坂、2.秀頼没後の政権運営体制、3.関ヶ原合戦後の豊臣家、4.摂関家の当主豊臣秀頼の4つに分け、A3資料7ページを駆使しながら熱のこもった話をされた。1.では、秀吉時代の政治の中心は京都であったこと、2.では、秀吉の遺言で、徳川家康と前田利家が秀頼を守ると言い残したのに、利家が死ぬと家康が利家の子利長を金沢へ帰したこと。3.では、家康が将軍になったあとの豊臣家の禄を摂河泉65万石の大名と位置付けられているが、これは間違いであること。4.では、秀頼は関白目前の状態の家柄であったことなどを話された。特に3.4.は多くの史実を挙げて詳しく説明された。参加者の多くが、家康憎しと思ったこと間違いない。写真は、ポスター、開会前の会場、講演中の北川氏、同。

2014.07.26

コメント(0)

-

今日は天神祭

今日は、天神祭の本宮。午前中と午後3時までは、家でテレビ(森山良子、八代亜紀、ゴジラ・モスラ・キングギドラなど)を見て過ごし、夕方から大阪天満宮へ陸渡御を見に行き、その後、大川を天神橋から天満橋、川崎橋、桜ノ宮橋とさかのぼりながら巡る散歩をした。帰宅後は、テレビで「シルクロード」を見、夜は、マンションのベランダから船渡御と花火を見た。先ず、下は、毎年、天神橋郵便局で押している天神祭の記念押印。かもメール6枚に1個ずる押してもらった。写真は、陸渡御一番「太鼓中」、神橋下流の神輿船、天神橋の上、天神橋の上流の船、天満橋下流、天満橋OMMビルの舌の見物席、花火会場入り口、桜ノ宮橋下流の見物船、帝国ホテル前の能船。、

2014.07.25

コメント(0)

-

散歩に出ただけ

今日は、一時散歩に出ただけで、一日中家でテレビを見て過ごした。午前中は、祇園祭の後祭、迷宮美術館、午後は、ゴジラvsメカゴジラ、京の和菓子、シルクロードなど。また、高大の夏休み中の班活動の食事場所の予約を行った。後祭の放送は、49年振りに復活した後祭と150年振りに復活した大船鉾が話題になり、放送でも詳しい説明があった。ゴジラシリーズは4本目。シルクロードも色々勉強になる。今日から天神祭が始まり、明日は船渡御が行われるので、散歩コースの大川はその準備が進んでいた。下の写真は、上は、左から源八橋、桜ノ宮橋、川崎橋、中は、タイの観光船、花火観覧席、同、下は、源八橋周辺の屋台、川崎橋周辺の屋台、一方通行の掛け札。下の写真は、川崎橋から桜ノ宮橋の間の大川右岸に停泊していた船渡御用の船。明日夕方までに天神橋付近、あるいは飛翔橋付近へ移動するのだ。

2014.07.24

コメント(0)

-

高大3年目の14日目

今日は、高大3年目の14日目、文学の3回目で、白熱教室であった。午後は、クラスミーティングで、そのあと懇親会であった。白熱教室のテーマは次の7つで、各班ごとに賛否を討論した結果を発表し合うもの。1.ことわざ・慣用句を残すべきである。。2.方言を積極的に残すべきである3.仮名遣いを残すべきである。4.書き言葉を残すべきである。5.文学作品は必要である。6.本・新聞など紙媒体は必要である。7.大学に文学部は必要である。討論の結果、各問いの結果は、1.賛成 50人 、反対 0人 好きなことわざについても話し合った。2.賛成 44人 、反対 5人3.賛成 40人 、反対 10人4.賛成 42人 、反対 8人5.賛成 50人 、反対 0人6.賛成 46人 、反対 4人7.賛成 50人 、反対 0人思いがけない意見なども出て、楽しい「白熱教室」となった。午後のミーティングは、夏休みの過ごし方、秋の遠足について話合った。その後、場所を長堀通りの「かごのや」に変えて、懇親会が行われた。写真は、上は白熱教室の模様、下は、懇親会の模様。帰りに大阪天満宮に寄った。天神祭の準備がされていて、参集殿には、御迎え人形3体が飾られていた。上左から、猩々、三番叟、豆蔵、蜆で作られて藤の花。帰宅後は、録画で「京都の観音様」を見たり、テレビで「サイダーは輝いていた」、「新幹線と島英雄」などを見た。

2014.07.23

コメント(0)

-

散歩に出ただけ

今日も、一時散歩に出たほかは、一日中家に居て、テレビや録画を見て過ごした。録画は、ミュシャのスラブ叙事詩、上高地を飛ぶ、美ヶ原登山、テレビは、三大怪獣地球最後の決戦、はやぶさ、大阪上空を飛ぶ、ほか。今日の写真は、散歩の時に撮った大川に架かる3つの橋(源八橋、桜ノ宮橋、川崎橋)に付けられた天神祭の笹と提灯。上:源八橋、同、川崎橋、桜ノ宮橋。

2014.07.22

コメント(0)

-

散歩に出ただけ

今日は、午後一時散歩に出ただけで、あとはずっと家でテレビを見ながら過ごした。テレビは、「ゴジラとモスラ」、「ガウディの建築」、「美の壺 ベトナム」、「はじめてのお使い」、録画しておいた「南禅寺周辺の別荘群」などである。写真は、散歩の途中で見つけた蟬の抜け殻、いわゆる空蝉」。全部クマゼミだと思う。木の幹だけでなく、木の葉についているものが多いことがわかった。たまには、草の葉にも付いている。下の写真は、数年前に大川にできた人工のビーチ。名付けて「アヴァロン・ビーチ」といい、夏休み中は、家族連れで賑わう。遠くへ行かなくても、水着さえあれば、すぐにビーチ気分が味わえる。大阪の経営で入場は無料。

2014.07.21

コメント(0)

-

俳句

今日は、午前中は、俳句関係の提出物を仕上げ郵送したり、午後に句会の準備をしたり、テレビをみたりして過ごし、午後は、俳句21の句会に参加した。句会の結果はよくなく、出句4句のうち2句が選ばれただけだった。ここの句会はレベルが高く、なかなか選ばれない。今日、高点を得ていたのは、次の句。 ◎ひとりゐに母に咲きつぐ紅木槿 敬子 ◎白南風や海のにほひの届く駅 敬子 ◎晩年といふは何時より雷遠し 青邑今日の画像は、句会場の近くのヤマダ電機の前庭の花壇の花たち。

2014.07.20

コメント(0)

-

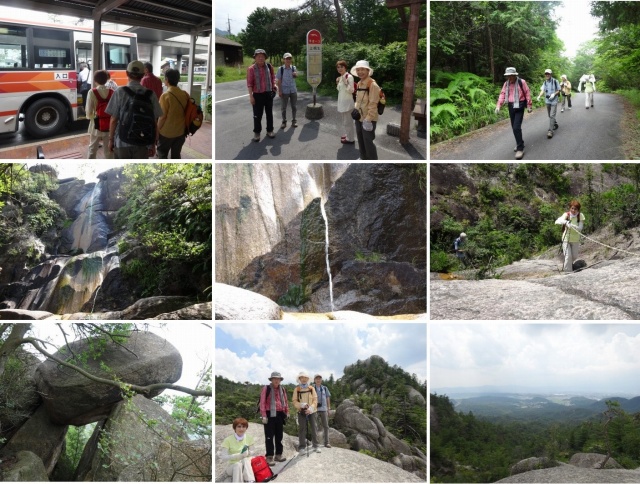

金勝山へハイキング

今日は、わいわいパソコンの仲間と、草津市の金勝山(こんぜやま)へハイキングに行った。大阪駅8時15分集合、大阪駅帰着19時の行程だったが、5人全員、無事ハイキングを楽しむことができた。落ケ滝、天狗岩、狛坂磨崖仏、逆さ観音、オランダ堰堤など珍しい自然や遺跡を見ることができた。以下、今日の行程を振り返る。8時15分、大阪駅金時計前集合、参加者は、N氏、S氏、Sさん、Mさんと私の計5人。8時30分の新快速に乗車、席はバラバラだが、全員うまく座席を確保。電車は、曇り空の中、定刻通り9時21分草津駅に着っく。改札を出て、草津東口で9時30分発の帝産バスに乗車、10時に終点上桐生に着く。バス停近くのバイオトイレで用を済ませ、10時10分登山開始。雲は薄くなり、時折日が差す絶好のハイキング日和だ。10時18分頃、なぞの4本石柱を発見、その後同じような4本石柱を見るが何のための遺物かわからない。初めは舗装された遊歩道が次第に自然の山道に変わる。10時24分、初めての沢を渡る。すべらないように細心の注意を払いながら渡る。しかしこのあと、沢はたくさんあり、だんだんと大胆に渡るようになる。10時31分、魚のいるきれいな沢を渡る。なんという魚かは分からない。10時37分、深い亀裂のある岩を登る。この先、こうした大きな岩を沢山見ることになり、ロープを頼りの岩登りも何回も体験することになる。10時30分、最初の見所、落ケ滝へ降りる。案内通り、5分ほどで滝に到着。滝には先客がいて聞けば地元の若者のようだ。滝は岩肌を流れており、水は30メートルを超すような大きな岩の上から落ちている。水量が少なく、水道のホースくらいの一筋の水が落ちているだけ。水量が多ければ壮観であろうと思う。滝に上ったり、水に手を触れたり、写真を撮ったりしながら、しばし滝と戯れる。11時05分、滝を出発して、再び山歩き。11時26分、尾根歩きに移り、景色のいいところを通過。巨石もだんだん多く見られるようになる。11時37分、最初のロープによる岩登り。11時55分、K6地点に到着。ここから昼食予定地点の天狗岩のあるK10地点まで35分くらいと案内図には書かれている。12時12分、K7地点に到着、続いて12時22分、K8地点に到着。何回かの岩登りのあと、12時35分ごろ、私の体に変化があり、頭がくらくらし足に力が入らず、登れなくなる。仲間の助けでやっと平らなところまで登って休憩。予定を早め、そこで昼食休憩を取ることになった。食事中、急に空が暗くなり雨が降り始めたが、この時は、10分もしない間に上った。弁当を食べると少し楽になった。食事休憩を終え、13時16分、再び行進出発。少し歩くとそこが、K9地点で、大きな岩がたくさん積み重なったところ。近江平野から琵琶湖の遠景もパノラマのように広がる絶景ポイントだ。椅子もあり、もう少し足を延ばしてここで昼食にしたらよかったと反省するが、あのときの状況では仕方がなかった。風景を眺めたり、写真を撮ったりしていると、今度は、左足ももにこぶら返りが起った。痛くて足が動かない。伸ばしたり、揉んだりしているうちに少しずつ痛みは取れる。写真は、草津でバスに乗りこむ仲間、上桐生でバスを降りる仲間、初めは遊歩道を歩く仲間、落ケ滝、同、岩登り、巨大な岩、天狗岩を背景にK9地点、K9地点からの眺望。 13時35分、再び行進開始。13時53分、やっとK10地点、天狗岩に到着。岩が大きすぎてカメラに入りきらない。どこが天狗の鼻なのか。私は、まだこぶら返りがしっくり治らず、痛む。またまた休憩を取ってもらい、14時03分、天狗岩を出発。仲間は、ここから、ショートカットして、バス停に戻ることも考えてくれていたようだが、私は予定通り、狛坂磨崖仏を見るコースを主張した。14時11分頃、再び雨が降りはじめ、今度はかなり大雨だ。雨具を付けるため、再び休憩。14時34分、耳岩に到着。ここも岩が大きすぎて、カメラに入りきらない。どこから見れば耳に見えるのか。雨の勢いは衰えない。容赦なく、ズボン、靴、帽子を濡らす。14時59分、重ね岩を通過。15時05分、国見岩が見える地点を通過。ここが登りの最後の地点で、ここからあとは、ずっと下りばかりとなる。雨のため、道は沢下りのような状態。水を避けるより、水の中を歩く方が滑りにくいと思うほど。その雨も次第に小降りとなって来た。15時20分、ついに狛坂磨崖仏に到着。今日の最大の目玉の一つ。奈良時代のもので、高さ6メートル、幅4メートルの岩に彫られた3体の仏像で、渡来人の作だそうだ。遠くから、近くから、何枚も写真を撮り、最後にお参りをして、15時36分、狛坂磨崖仏を後にした。ここからは、下り坂も緩やかにになり、自然に足が前に出てどんどん先に進んでしまう感じ。15時58分 出会いに到着。ここからバス停までは、1時間15分と案内図にある。16時24分、S3地点に到着。16時32分、新名神下のトンネルを通過、トンネルを出ると道端に萩の花が咲いていた。この頃には雨は殆ど止んでいた。16時41分、逆さ観音に到着。鎌倉時代初期の作で、正式には「阿弥陀三尊石仏」という。山の上にあったものが、明治時代に石材を切り出したときにバランスを崩し落下して逆さになったのだという。16時50分、逆さ観音を出発。17時02分、オランダ堰堤を通過。オランダ堰堤は、デ・レーケが淀川の治水対策の一環として田辺義三郎と共に築いたものだそうだ。ここから上桐生バス停までは近く、17時05分に、朝、利用したバイオトイレのところに着いた。用を足し、自動販売機で待望の飲物を買って一気に飲む。ビールではないが乾いた喉に最高のど越しだった。写真は、天狗岩、耳岩、重ね岩、国見岩、狛坂磨崖仏、同、逆さ観音、同、オランダ堰堤。17時26分、帝産バスは上桐生を出発、17時55分、草津駅に着いた。18時06分発の新快速に乗り、無事、大阪駅に19時00分に帰着した。仲間の皆さんに、道中お世話になったお詫びとお礼を言って別れた。途中、仲間に迷惑を掛けたのは、やはり「加齢」が原因であろうと思う。昔のことばでいうと「老化」だ。

2014.07.19

コメント(0)

-

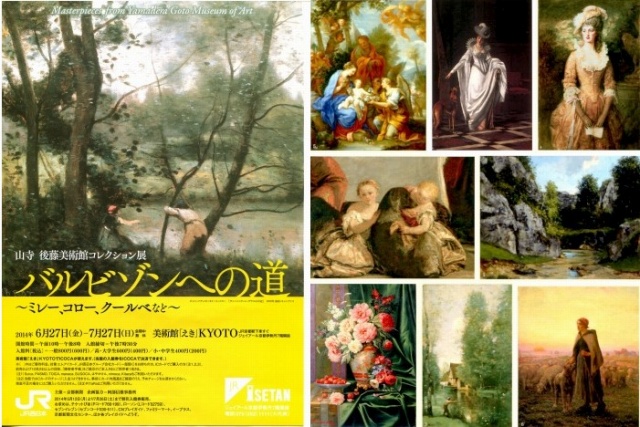

後藤美樹館コレクション展「バルビゾンへの道」を見る

今日は、午前中は、録画したビデオを見て過ごし、昼前から出て、JR京都伊勢丹で開催されている「山寺 後藤美術館コレクション展 バルビゾンへの道」という展覧会を見に行った。バルビゾンといえばミレーやコロー、クールベなどの農村風景を描いた絵を思い浮かべる。漠然とそんな期待を持って会場に入ったが、目に跳びこんで来たのは、美しい聖母子像などの宗教画、続いて、貴婦人を描いた肖像画、続いて、花・果物などを静物画、どれも非常にきれいな絵である。期待外れではあったが、こんなきれいな絵を見ていると心が癒される、と思いながら見ていると、最後のコーナーが風景画であった。その中にミレーなどの絵があった。つまり、バルビゾン派の絵が生れる以前に描かれた絵を、時代順に展示したあったのだ。この展覧会の作品は、山形市の山寺にある後藤美術館のコレクションで、実業家後藤季次郎が集めた美術品の中から、バロック期から19世紀後半までの絵画70点からなる。展覧会は次の4つの分類されていた。1.神話・清書・文学 ムリーリョの「哀しみのマリア」、キアーリの「エジプトからの帰還途中の休息」など16点。2.美しさと威厳(肖像画) ペクリュの「貴婦人と犬」、ミレイの「クラリッサ」、ラトゥールの「犬と遊ぶ二人の少女」など19点3.静物ー見つめる カルリエの「花といちごのある静物」、リボの「ざくろのある静物」など9点。4.風景と日々の営み コローの「水車小屋のある水辺」、クールベの「ビュイ・ノワール渓谷」、ペレの「羊飼いの少女」など26点。一通り見るのに、40分ほどかかった。バルビゾン派の有名画家の作品は、ミレー2点、コロー3点、クールベ3点、ルソー1点などと少なかったが、他にもたくさんの画家がいることを知った。また、バルビゾン以前の画家にはあまり名前を聞いたことのない画家がほとんどだったが、絵は非常にきれいであった。画像は、パンフレットより。左:コローの「サン・ニコラ・レ・ザラスの川辺」、右:キアーリの「エジプトからの帰還途中の休息」、ペクリュ「貴婦人と犬」、ミレイ「クラリッサ」、ラトゥール「犬と遊ぶ二人の少女」、クールベ「ビュイ・ノワール渓谷」、カルリエ「花といちごのある静物」、コロー「水車小屋のある水辺」、ペレ「羊飼いの少女」。

2014.07.18

コメント(0)

-

散歩に出ただけ

今日は、午前中はテレビで祇園祭を見たり、俳句を作ったりして過ごし、午後は、一時散歩に出てほかは、録画したテレビ盆組「地底の決勝洞窟」、「驚異の水の風景」などを見たりして過ごした。写真は、散歩の途中で見かけた花などを撮ったもの。上中央は、立ち寄った帝国ホテルに陳列されていた天神祭のお迎え人形「鬼若丸」。花は、ムクゲ、ヘメロカリス、ハス、サルスベリ、マツバギク、ザクロ、カリン。

2014.07.17

コメント(0)

-

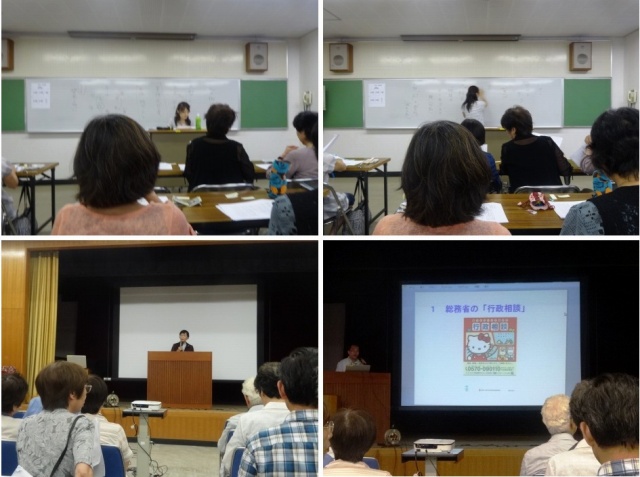

高大3年目の13日目

今日は、高大3年目の13日目で、文学の2日目だった。午後は、共通講座であった.文学の今日のテーマは「中古の文学」で、平安時代に書かれた『竹取物語』、『古今和歌集』、『土佐日記』、『蜻蛉日記』、『源氏物語』、『更級日記』などについて、サワリ部分を読んだ。「蜻蛉」とはとんぼのことで、翅が一瞬きらりと光ることをいうとか、「更級」は姥捨山があるところだとか、初めて園意味を知った。また、『源氏物語』全編のあらすじを20分ほどで話されたのにも驚いた。午後の共通講座は、大阪府看護連合会会長の桑原富士子氏から「健康長寿の体験談」として、自分の生活の実情を話された。永年看護師を務め、85歳の今も要職に就いている。優等生的な生活の仕方で、栄養、運動、医療、生活環境のどれを取っても、なかなか真似できそうにないことが多かった。そこまで考えて生活するのは苦痛のように思えるが、本人は慣れてしまえば、このうちどれを欠いても気持ちが悪く、自然にそういう生活になっているのだそうだ。そのあと約10分ほど、総務省の行政相談についての話があった。写真は、上:講義をする坂口先生、下左:講演する桑原氏、下右:説明する??氏。帰宅後は、DVDで映画「スーパーマン」を見た。

2014.07.16

コメント(0)

-

高大の級友との飲み会

今日は、午前中は昨日の句会のまとめを行い、午後からは、テレビ録画した映画を一本見て、3時に家を出た。4時に難波で高大の級友2人と待ち合せ、ミュンヘン南大使館で飲食した。二人とも1年半ぶりの再会であったが、3人で呑むのは初めてで、いろいろな話をしながら気がついたら8時半になっていた。文学の話、落語の話、映画の話などだった。次回は9月の集まろうということになった。写真は、ミュンヘン店内と歓談の様子。

2014.07.15

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日、午前中は資料のプリントをしたあと、出句する5句の選定と最後の推敲を行った。句会の成績はまずまずで、先生からは2句しか選ばれなかったが、残り3句は仲間からは選ばれた。先生に選ばれたのは次の句。 〇七月やここで褌締め直す こっぱん (先生ほか1票) 〇雲の峰あべのハルカスより高く こっぱん (先生)今日、先生の特選句に選ばれたのは次の句。 ◎足で跳ね足で引き寄す夏布団 隆司 (先生特選ほか4票) ◎山小屋の見知らぬ同士山自慢 栄子 (先生特選ほか1票) ◎三叉路の大樹に灯る海紅豆 哲子 (先生特選)今日、最高得票を得たのは、次の句。 〇巴里祭フランスパンは立てて売る 豊子 (先生ほか5票)先生の句で、今日一番人気だったのは次の句。 ◎白雲に白雲を積み雲の峰 塩川雄三先生 (5票) ◎濁りなき大空のある夏の山 塩川雄三先生 (5票)句会のあとは、喫茶店での反省会となった。今日の寫眞は、マンションの庭に咲いている木槿、近くの公園に咲いている夾竹桃、句会会場の近くの海紅豆。

2014.07.14

コメント(0)

-

関西ぱずる会宿泊例会第二日目

今日は、関西ぱずる会宿泊例会の第二日目。前夜からホテルに泊まった者がほとんどで、朝食のあと、9時過ぎからY氏の司会により例会が始まった。参加者は20名。始めに会誌96号の編集者M氏から編集の弁があった。編集中にプリンターが故障して苦労したがなんとかやり終えたとのこと。心配された写真の印刷は、つぶれもなくよく出来ていた。続いて一人ずつ、最近入手したパズルや本、資料などの紹介を行う。回覧物が多くてなかなか覚えきれないが、前日に見せてもらったものは、親しみが持てる。発表は途中休憩を挟み、終ったのは12時20分ごろだった。写真は、例会の模様。写真は、回覧されたパズルの一部。写真は、回覧されたパズルの一部。写真は、回覧されたパズル書籍の一部。パズルは解けても解けなくても楽しい。解けないで困っていると、答えを知っている人が来て「ヒントを教えておげようか」という。しかし、私は即座に「要らない」という。このような宿泊例会が、年に2回、1月と7月に開催されている。パズル好きに取っては、ほぼ1昼夜の間思う存分パズルに浸れる、正に至福のひとときである。

2014.07.13

コメント(0)

-

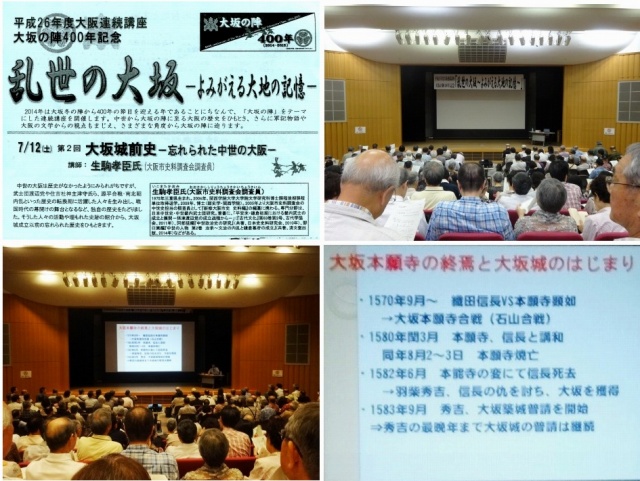

「大坂城前史」、関西ぱずる会宿泊例会

今日は、午後は、大阪市立中央図書館の主催で開催された「乱世の大坂シリーズの第2回、大坂城前史ー忘れられた中世の大坂」という講演会を聴きに行き、夕方からは、関西ぱずる会の宿泊例会に参加した。講演会の講師は、大阪市史料調査会の生駒孝臣氏、大阪城が築城されるまでの大坂の歴史を概説された。この時代のことはあまり知られていないが、武士団渡辺党や住吉社津守氏、源平合戦・南北朝内乱で活躍した人達を中心に、色々な歴史がある。これらの史実や史跡を紹介し、大坂城ができる前の時代の概略を2時間で話された。渡辺や津守という地名は大阪のあちこちに残っているが、その名前の有力者が活躍していたことを知ることが出来た。ただ、多くのことを短時間で話されたため、ちょっと分かりにくいところがあり、もう一度配付資料をじっくり読んでみたいと思った。写真は、講演のパンフレット、会場の様子、映像の一部など。講演会は16時過ぎに終った。その後、図書館3階で、「武将たちに最後の戦い、大坂の陣」の展示と、同館一階の「藤沢恒夫とモダン大阪」という展覧会を見た。その後、関西ぱずる会の宿泊例会の行われる堺へ向った。会場には5時半ごろに着いた。すでに10数人の会員が到着し、それぞれ持参のパズルの紹介をし合っていた。私も、夕食までの1時間ほどを枠詰めパズルに費やした。食事は、6時にN会長の挨拶・乾杯音頭で始まった、料理は仕出しだったが、テーブルに乗り切らないくらいの豪華なものだった。缶ビールでの酔いもほどほどにまわり、7時には後片付けも終わった。この時点での参加者は20名。これからが、パズルの醍醐味。いろいろなパズにに挑戦する時間。絶対に解けないと思われるパズルでもやすやすと解く人がいる。なぜかパズルに熱中していると眠気は忘れるようだ。私は比較的早く部屋に戻ったが、朝の2時頃まで楽しんでいた人もいたようだ。写真は、宿泊例会の様子。上:夕食、中:パズルに熱中、下:パズルのホンの一例。明日が正式の例会。入浴後、爆睡。

2014.07.12

コメント(0)

-

散歩に出ただけ

今日も、一時散歩に出てほかは、殆ど家で過ごし、テレビを見たり、俳句の本を読んだりして過ごした。テレビは、西本願寺、空中庭園、倉敷、四国八十八か所など。俳句の本は高野清風の「菜園随想」。今日の画像は、散歩のときに見たシモツケの花。

2014.07.11

コメント(0)

-

散歩に出てだけ

今日は、台風8号が接近するというので外出は控え、家で過ごすことにした。午前中は雨も降り風も強かったが、午後一時晴間も出たので、大川を散歩した。家では、俳句を作ったり、句集を読んだり、テレビを見たりして過ごした。写真は、散歩の途中で撮った大川、大阪城などの風景。

2014.07.10

コメント(0)

-

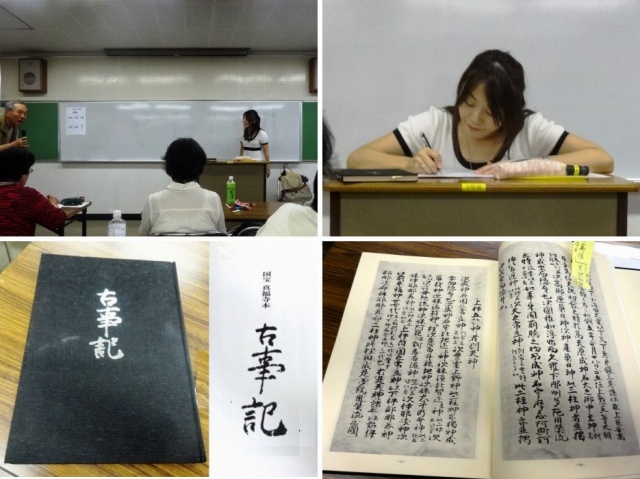

高大3年目の12日目と春麗句会

今日は、高大3年目の12日目で、文学の初日であった。午後は、春麗句会に出た。文学の講師は、奈良女子大の准教授・坂口由香先生。今日のテーマは奈良時代(上代)の文学として、記紀万葉、風土記の4つの紹介があった。古事記と日本書紀の違いについて話されたあと、古事記、風土記、万葉の3つに似たような話がある「浦島子=浦島太郎」の紹介があった。分かりやすい講義であった。写真は、講義をする坂口先生と古事記。午後は、春麗句会に参加した。出句5句のうち、4句が先生に選ばれ、うち3句が特選だった。特選だったのは次の句。 ◎七月やぼやいてゐてもはじまらぬ こっぱん (先生特選) ◎水羊羹ガラスの皿に木のスプーン 同 ◎青柿の落つるだけ落ち残りけり 同帰宅後は、テレビで録画してあった「コズミック・ワールド」と「バルデュス」を見た。

2014.07.09

コメント(0)

-

介護施設に義母を見舞う

今日は、午前中は、散歩をしたあと、テレビを見たり、俳句を作ったりして過ごし、午後は、久し振りに介護施設に義母を見舞った。朝の散歩は最近は特に日課としてはしていなかったが、先日K病院の医師の勧めで、今日から再開することにした。今日は、台風前の蒸し暑さで少し歩くとすぐ汗びっしょりになった。大川の回りを、銀橋から川崎橋まで、ほぼ30分ほど歩いただけだが、帰宅後のシャワーが気持ちよかった。散歩の途中の瓢箪池では、蓮の花が満開であった。白い花が主だが、赤い花も混じっていた。写真を次に示す。義母は元気だったが、認知症は大分進んでいる。私のことはわかるが名前は出て来ないらしい。日頃は、習字を書いたり、小学生の算数や国語のドリルをしているようだ。しかし、誰も相手をしてくれない時間が多く、頭を使うことがないので、認知症が進むのも仕方ないことだと思う。身辺の世話だけでなく、認知症が進む前に。話相手になる人が必要だったのだ。しかし、介護施設ではそこまで手が回らないようだ。

2014.07.08

コメント(0)

-

K病院へ診察に

今日は、午前中は、K病院へ定期の診察に行った。その結果、運動が足りないことから来る成人病の症状が出ているとのことだった。最近、だんだんと外出を減らしていたのがいけなかったようだ。これから、以前のように出歩くことにしなければ・・・。帰宅後は、句集を読んだり、俳句を作ったり、テレビ(録画)を見たりして過ごした。今日の画像は、今、OAPの広場に展示してある天神祭の御迎人形の佐々木高綱こと真田幸村と天神祭のポスターなど。

2014.07.07

コメント(0)

-

一日中家で過ごす

今日は、一日中家で、テレビを見ながら過ごした。今日の写真は、先日、万博公園へ行ったときに撮った太陽の搭。

2014.07.06

コメント(0)

-

「上町台地と大阪の文学」を聞く

今日は、午前中は家で、句集を読んだり、メールの返事を書いたりして過ごし、午後から出掛け、大阪市立中央図書館で開催された平成26年度大阪連続講座大阪夏の陣400年記念 乱世の大阪~よみがえる大地の記憶~の第1回「上町台地と大阪の文学」という講演を聴きに行った。講師は、ミステリー作家の有栖川有栖氏。大阪で一番好きな場所は上町台地という有栖氏が、古代から現代まで、上町台地を舞台に書かれた文学の数々を紹介しながら、上町台地の魅力を語った。写真は、左:ポスター、右:講演風景。古事記の国作りは、上町台地に立って大阪の島を見ていたのかも知れない。仁徳天皇は上町台地で民のかまどの歌を詠んでいる。聖徳太子は四天王寺を作り、光徳天皇は前期難波宮、聖武天皇は後期難波宮を作った。その後、平安時代からは、熊野参詣道が上町台地を通った。石山本願寺の上の大坂城が建てられ、徳川によって壊され、徳川の城は新政府軍に壊され、今の天守閣は市民の寄付で昭和6年に再建された。百人一首の序歌に、難波津に 咲くやこの花 冬ごもり 今は春べと 咲くやこの花. 応神天皇がある。難波津の枕詞は「押し照るや」である。謡曲の俊徳丸の話、山椒太夫の話、小栗判官の話、西鶴、近松の話、彦六の話、直樹三十五の話、谷崎純一郎の話、大阪文学校の話、田辺聖子、織田作の話、有栖川氏の近刊「幻坂」のこと、芭蕉の浮瀬での句会のこと、藤原家隆と夕日の話などが次々と出て、最後に、井上靖の「額田王」、司馬遼太郎の「城塞」、織田作の「織田作之助全集」を推薦された。いろいろ読みたいが何から読めばいいか。

2014.07.05

コメント(0)

-

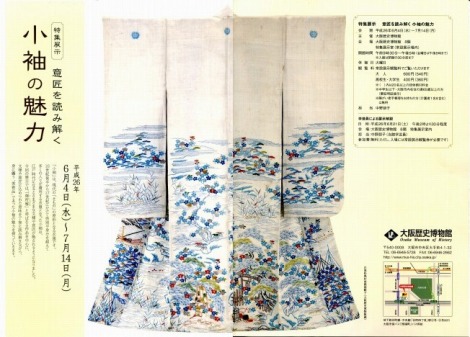

買物などで外出

今日は、午後から買い物に出たほかは、句集を読んだり、テレビを見たりして、家で過ごした。最近、テレビを見る時間が増え、外出や歩くことが少なくなっているように思う。テレビは、見たい番組を毎朝録画予約しておき、同時放送のものは、翌日見るようにしているが、興味のあるものが多くて、なかなか追いつかない状態。映画やドラマは殆んど見ていないが、音楽、美術、歴史、偉人、旅、寺・仏像、科学、自然、ふるさとなど、いい番組がたくさんある。今日は、一昨日見た大阪歴史博物館の特別展示「小袖の魅力」と、特別展「大阪遺産難波宮」を紹介する。先ずは、特別展示「小袖の魅力」。画像はパンフレットより。白地松風村雨模様帷子。左上より、鼠地三輪模様小袖、衣裳図案「三輪図」、波に千鳥模様蒔絵能面箱、納戸地近江八景模様帷子、薄鼠地波に千鳥模様小袖、「女有職見栄文庫」、浅葱地流水に蛇龍草花模様小袖、御殿模様衣裳画、同表紙。小袖は現代の着物の原形。江戸初期ごろから多くの階層に広まり、次第にいろいろな文様や色が生まれて来た。その魅力を4つのテーマに分けて、解説している。1.小袖を纏う 儀礼服として、おしゃれ着として2.「御所解」模様の小袖 武家女性のための風景模様の着物3.図案と小袖 図案集が普及に一役買った。4.工芸意匠の拡がり 着物の意匠と漆器の意匠に共通点がある。次に、特別展「大阪遺産難波宮」。画像はパンフレットより。左:後期難波宮大極殿、後期難波宮CG、右:大極殿跡の全面調査、万葉仮名木簡、鵄尾、置塩章氏と山根徳太郎氏、難波宮址現状実測図、難波宮址出土の柱根、築地塀の屋根瓦。難波宮は、山根徳太郎という個人の偶然の発見と献身的な発掘調査によって、幸運にも世に出た幻の王宮である。苦難に満ちた発掘調査の結果、大阪の地に壮大な都があったことが徐々に分かってきたのだ。今年は発掘調査開始から60年になるそうで、これを記念して特別展が開かれたもの。展示は次の14に分類されていた。1.難波宮の姿 朱雀門の柱穴 1点2.難波宮の瓦 大極殿の瓦など3件3.難波宮の土器 谷出土の土器4件 4.難波宮の建築部材 壁土、鉄釘、木釘、柱根など9件5.難波宮の文字 万葉仮名の木簡など8件6.難波宮の先駆者 発見の発端となった丸瓦、山根徳太郎氏の手帳など7件7.難波宮の1950年代 調査申請書、承諾書など17件 8.難波宮の復元図 現状図、想定図、実測図など3件9.難波宮の前夜 百済土器の発見、新羅印土器の発見など45件10.難波宮の遷都事業 出土した土器、埴輪、石棺など10件11.難波宮の京 土器、屋根材など4件12.難波宮のまつりごと 人形、土馬、人面土器など9件13.難波宮の周辺 廃寺出土瓦、土器、鋤、鎌など13件14.難波宮のあと 摂津名所図絵、飾り金具など4件15.難波宮のいま 重圏文軒丸瓦2件

2014.07.04

コメント(0)

-

「アナと雪の女王」と見に行く

今日は、昼前から出掛けて、この春から話題になっているディズニーのアニメ・ミュージカル映画「アナと雪の女王」を見に行った。3D版を見たかったが、時間が夜しかなかったので諦めた。普通のアニメ映画と違って、全編に歌が入るミュージカルなので目とともに耳でも楽しむことができた。アンデルセンの童話「雪の女王」をアニメ映画化したものは見たことがあるが、「アナと雪の女王」はまったく違ったストーリーになっていた。なお、この映画の原題は、「Frozen」だということを初めて知った。画像は、ウェブサイトより。アナとエルサ(雪の女王)の画像が多いが、他の登場人物は、クリストフ(山男)、ハンス(隣国の王子)、オラフ(雪だるま)、スヴェン(となかい)なども写っている。帰宅後、ビデオに取ってあった「雪の女王」を見た。30分ほどの短いアニメ映画だった。

2014.07.03

コメント(0)

-

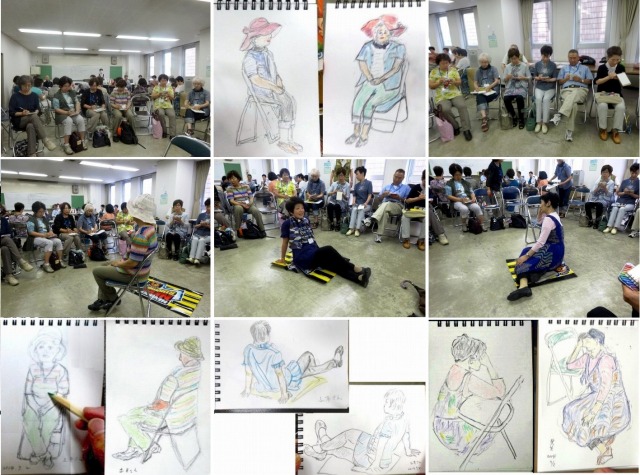

高大3年目の11日目 デッサン4日目

今日6月25日は、高大「総合文化」の2番目の科目「美術」の4日目すなわち最終日。今日のテーマは「自由画材・着色~人物スケッチに色をつける~色鉛筆を使って~」で、級友をスケッチしてそれに色鉛筆で色をつける技法について勉強した。午後のクラスミィーティングは班ごとの自由行動だった。 前回と同じように、級友が順にモデルになり、それを素早くスケッチして色を塗る。15分ほど描いて5分休憩を繰り返し、2時間弱の間に5枚の絵を描いた。但し、私は一回モデルになったので、描いたのは4枚。前回までは白黒のスケッチだったが、色を塗ると俄然絵が生きてくるように思える。本当の色でなくても、色があるというだけで暖かさが出てくるようだ。今日は、絵に色付けするということで、カラフルな洋服の人がモデルになったが、先生は帽子なども用意してモデルにかぶってもらい、一層華やかなものとなった。椅子に座ったり、床に横たわったり、色々なポーズの絵を描くことができた。最後は、戎谷先生自身がモデルとなられ、床に座って椅子に腕を付く、艶やかなポーズを取られた。15分では時間的に無理と思われたが、皆さん、結構いい絵に仕上がっていた。最後の今日描いた5枚のうち一番よく描けたと思う絵のページを開いて各自椅子の上に置くように言われた。そして、級友の作品をお互いに鑑賞して回った。いろいろな角度から、皆さん、よく特徴を捉えて描いていると思った。写真は、スケッチの様子と、作品の一部。午後の班ごとの自由行動は、1班:大阪府警、2班:歴史博物館、3班:歴史博物館、4班:プラネタリウム、5班:渡し船、などに分かれて行動した。私たち2班は、森ノ宮の創作和食店「あんばい」で、ランチタイムを一緒に過ごしたあと、谷4へ引き返して、NHKと歴史博物館を見学した。NHKでは、9階に上がり、「軍師官兵衛」「花子とアン」に関する資料などを見た。歴器博物館では常設展示を見たあと、企画展示の「小袖の魅力」と特別展の「大阪遺産難波宮」を見た。

2014.07.02

コメント(0)

-

KG会ゴルフコンペに参加

今日は、久し振りにゴルフコンペに参加した。天気はよく、暑さもそれほどではなく、長年の仲間とともに、ひろひろとした緑の中で心地よい汗を流した一日であった。しかし、覚悟していたとはいえ成績はさんざんであった。何しろ、コースに出るのは今年初めてのことだ。家を6時15分に出て、阿部野橋6時58分発の電車に乗り、富田林に7時34分に着き、そこから車で送ってもらいゴルフ場には8時10分に着いた。参加者は18人、5組に分かれ私は3組目だった。8時45分に1組スタート。アウトは11時20分に終り、食事後インは12時スタート。上がったのは2時20分。入浴後、3時20分からパーティが始まる。優勝者は、グロス85、ネット67を出したK氏、2位はグロス85、ネット70を出したMs氏、3位はグロス89、ネット71を出したMr氏と、皆さん立派な成績。18人のうち10人が80台のスコア、うち一人は75だった。写真は、上は、アウトのスタートホール、インの4番目のホール、インの最終ホール、パーティーの開会、O会長の挨拶、優勝者の表彰、2位、3位の表彰、以下各賞を授与するY氏、喜寿の祝いの置物を披露するU氏。

2014.07.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 楽天市場

- 。☆✼★広告★✼☆。 #楽天市場 【楽天ブ…

- (2025-11-14 16:59:18)

-

-

-

- ニュース

- クマは私のすぐ近くにいた! 生活圏に…

- (2025-11-14 11:10:46)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 9~10店舗目 ロイズガーデン2026カレ…

- (2025-11-14 14:35:53)

-