2014年10月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

録画したテレビ番組を見て過ごす

今日は、一日中家に居て、録画してあったテレビ番組を見て過ごした。今日見たものは、「アンリ・ルソーの生涯」、「今日の名作:ドガ」、「諸葛孔明」、「皇妃エリザベート」、「矢田寺と松尾寺」、「飛鳥から吉野へ」、「クイーン・エリザベス3世号の旅」など。今日の写真は、マンションの庭に植えられている満天星(どうだん)。だんだん赤く色付いてきた。

2014.10.31

コメント(0)

-

ハイキングの計画など

今日は、午前中は、ハイキングの計画を考えたり、高大のブログ原稿を作ったり、会社OB会の参加者の確認をしたりして過ごし、午後からは所用で高大へ出かけた。ハイキングは、わいわいパソコンの会の秋の行事で、笠置山への電車の時刻や行程を調べることである。今日の写真は、天満橋から川崎橋方面の景と、大阪城公園の桜の返り咲きである。5~6本の木に桜が咲いている。2週間前から咲いており、だんだんと花の数が増えているようである。

2014.10.30

コメント(0)

-

高大3年目の19日目とわいわいパソコン

今日は、高大3年目の19日目。午前中の講義は近代日本史の3回目で、午後は、防犯教室で「ひったくりと特殊詐欺の現状と対応」の話だった。途中で抜け出して、「わいわいパソコン」の例会に参加した。 近代日本史の講師は、桃山学院大学名誉教授の芝村篤樹先生で今日のテーマは、先週に引き続いて、「第2次世界大戦後の世界-1950年まで」だった。敗戦直後からマッカーサー元帥による日本統治が始まった。彼のねらいは、天皇と親米派の政治家を味方にして、戦犯軍人を抹殺することだった。米国内世論や連合国のニューディール派の反対も押切り、日本の国体保持を断行した。そして極め付けは、押し付けと言われる「憲法」であった。占領下の日本としてはこれを呑まざるを得なかった。 マッカーサーは、朝鮮戦争にも手腕を発揮したが、原爆を使うことを提案したため罷免になったそうだ。 ひったくり・特殊詐欺は、共に高齢者が被害に遭いやすい犯罪。配付資料を使って分かり易い話だった。 「わいわいパソコン」の例会では、プリンターの設定についていろいろ勉強した。例えば、縁なし印刷のはみ出し量の調整や2ページ分の文書を一枚の紙にプリントする方法、逆に1ページの文書を拡大して2枚の紙にプリントする方法など。その他、来月のハイキングの行き先を決めた。11月25日(火)笠置山に行く予定。写真は、近代日本史の講義、トベラ、ヤマボウシの返り花、わいわいパソコンの飲み会。

2014.10.29

コメント(0)

-

一日中家で過ごす

今日は、午前中は、昨日の句会のまとめを行い、午後は、録画していたテレビ番組を見て過ごした。今日見たものは、「エリザベート妃」、「南方熊楠と熊野古道」、「洛中洛外図」、「駅弁」、「弓削道鏡と称徳天皇」、「長崎くんち」など。今日の写真は、マンションのベランダから撮った日の出。生駒の上に6時25分に上った。

2014.10.28

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日、午前中は、句会資料のプリントと、出句する5句の選定および最後の推敲を行った。句会の成績はまずまずで、先生から2句が選ばれ、残り3句のうち2句は仲間から選ばれた。先生から選ばれたのは次の句。 〇大方は高所の作業松手入 こっぱん(先生ほか3票) 〇山粧ふ日ごと美人になつてをり こっぱん(先生ほか1票)仲間から選ばれたのは次の句。 ・重荷かとおんぶばつたに尋ねたし こっぱん (4票) ・青空の上は天界秋高し こっぱん (3票)今日、先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎菊人形香りに主従なかりけり 昇一(先生特選ほか4票) ◎出し抜けに天の一喝秋の雷 哲子(先生特選ほか3票)今日、最多得票を得たのは、上記昇一氏の作のほか次の句。 〇華やぎてやがて寂しき菊人形 豊子 (先生ほか4票)先生の句で今日一番人気だったのは次の句。 ◎時代祭待たされてゐることに馴れ (5票)今日の写真は、先日大阪城公園で見た石蕗の花

2014.10.27

コメント(0)

-

淀川探鳥会に参加

今日は、午前中は淀川探鳥会に参加し、帰宅後は、昨夜および今日午前中に録画しておいたテレビ番組を見て過ごした。鳥は、夏鳥が帰ってしまったあとで冬鳥はまだ来てなくて、淋しい探鳥会だった。一番よく見られたのはモズで高い木の上には大抵停まっていた。ときには2羽が縄張り争いをしていることもあった。イソシギが繋留中の小舟の舳先に止っているのを見たり、カワウの大群が空を飛ぶのも見た。カモ類は、オナガガモ、ヒドリガモくらいだった。それでも今日見た鳥は下記の25種にのぼる。オカヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、コガモ、カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、タシギ、イソシギ、ウミネコ、ミサゴ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒバリ、ヒヨドリ、セッカ、ムクドリ、スズメ、ハクセキレイ、カワラヒワ、オオジュリン、ハシラダカ。鳥の他に、チカラシバ、アメリカセンダンソウ、ヤマアワ、ツルマメ(枝豆の原種)など植物も見ることができた。写真は、淀川十三大橋、河川敷は芒の野、カワウの群、モズ、ハクセキレイとヒバリ、ツルマメ、イソシギ、オナガガモ、カワウ。

2014.10.26

コメント(0)

-

第九練習第9日目

今日は、午前中は、録画したテレビ番組をBDにダビングする作業をし、午後は第九の練習の第9日目に参加した。帰宅途中で大阪城に立ち寄った。ビデオ録画は約2か月の間に200時間ほど溜まっており、それぞれ分野別のBDにダビングした。第九練習では、コンサートの日に、ゲストのソロへのバックコーラスとして、「Believe」と「Let it go」の練習もした。どちらも難しく歌いにくい。帰りに大阪城を通ったら、まだ桜の返り花が咲いていた。一週間前に見た「西ノ丸ドーム」は建設中で未完成だったので、今日、もう一度見に行った。今日はもう完成していた。西ノ丸庭園からの写真と大阪城天守閣の西側の濠の上からの写真をお目に掛ける。帰宅後は、テレビを見て過した。

2014.10.25

コメント(0)

-

「鳥獣戯画と高台寺」展へ

今日は、朝から京都国立博物館で開催されている「鳥獣戯画と高台寺」展を見に行った。先週も行ったが行列が長過ぎて入れなかったので、今日は早めに家を出たのだ。行列はできていたがなんとか見ることができた。以下に今日の展覧会見物の時間経過を記録しておく。8:50 自宅出発9:05 京阪天満橋着特急に乗車9:51 京阪七条着10:00 京都国立博物館に着き入門、行列に着く。外の行列30分、中の行列60分とのこと。10:22 博物館に入館。第1章から見始める。11:15 第3章まで見終る。第4章の列に並ぶ。11:45 鳥獣戯画甲を見る12:22 鳥獣戯画展を全部見終る。平成知新館に入り、3階と1階を見る13:00 知新館地下の講堂で上映の鳥獣戯画の映画を見る。40分。13:40 映画を見終り、知新館2階の展示を見終る。14:12 博物館の門を出る14;20 七条通りで見つけた食堂に入る 14:41 京阪七条着、特急に乗車。15:30 京阪天満橋着15:45 自宅帰宅写真は、会場風景など。帰宅後は、録画したテレビ番組をBDにダビングする作業を行った。

2014.10.24

コメント(0)

-

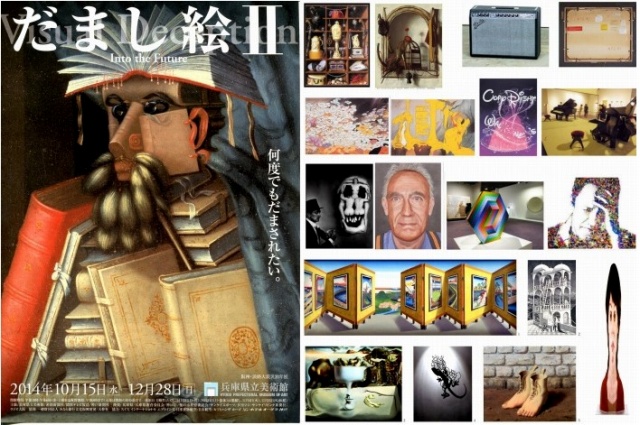

「だまし絵2」展へ

今日は、午前中はテレビを見て過ごし、午後は、兵庫県立美術館へ「だまし絵2」展を見に行った。「だまし絵2」というのは、5年前(2009年)の「だまし絵」展の続編だという意味である。2009年の展覧会以降に作成されただまし絵を集めたものだという触れ込みだったが、アルチンボルトやデューラーやエッシャーやマグリットなど古典的なだまし絵も多数含まれていた。展覧会は4つの部門に分かれていた。1.トロンプルイユ2.シャドウ、シルエット&ミラーイメージ3.オプ・イリュージョン4.アナモルフォーズ・メタモルフォーズ今回私が特に面白いと感じた作品を挙げる。A.須田悦弘 何気なく置かれている花や雑草や落葉。 本物のようだが木に彩色したもの。B.エルリッヒ ログハウスの内側と外側を一枚の壁の裏表で表したもの。C.田中偉一郎 ストリート・デストロイヤー 壊れているものに手を当てて壊しているように見せる作品。D.福田繁雄 バラバラなピアノだが、鏡に映すと完全なピアノに見える作品。E.ケイガン バラバラな針金の塊にある方向から光を当てるとトカゲや蚊の形になる。F.ローズィン 木片の集合体に自分の姿が写真のように映しだされる。G,風呂イヤー 壁のコンセントがあるようだが、それは映像でしかない。H.ヴァザルリ 錯視図形I.ディエス 斜め方向から見るといろいろな色に変わる平面。J.アヌスキウィッツ 本当は色がないのに色があるように見える平面。K.ヒューズ 目だけが本物のように動く肖像画。L.ヒューズ 左右に動くと絵もついて来るように見える屏風状の絵。M.高松次郎 壁に木の影が映っていると思って何気なく見過ごすが、実は壁に薄く描いたもの。木はどこにもない。

2014.10.23

コメント(0)

-

高大3年目の18日目

今日は、高大3年目の18日目、午前中の講義は近代日本史の2回目で、午後は、共通講義で「認知症のケアについて」の話だった。近代日本史の講師は、桃山学院大学名誉教授の芝村篤樹先生で今日のテーマは「第2次世界大戦後の世界-1950年まで」だった。無益で無謀な戦争をした日本の戦後処理についてだったが、戦犯だけでなく天皇の責任についてもいろいろ論議されたことを知った。同盟国イタリアやドイツの戦後処理のことも学ぶことができた。共通講義の講師は、大阪府立大学看護学科教授の長畑多代先生。認知症とは何か、認知症の人への対応、早期発見と早期対応、認知症家族の問題、認知症の予防、認知症の人にやさしい街づくりなどについて、スライド50枚を使って詳しく説明された。写真は、講義をする長畑先生とスライドの一部。帰宅後は、テレビを見て過ごした。「彦根城」、美の壺「駅舎」、「フォーククルセーダーズ再結成解散コンサート」、「南禅寺界隈の別荘群(秋)」などを見た。

2014.10.22

コメント(0)

-

俳句21の展示作品

今日は、午後一時K病院へ診察に行ったほかは、ほぼ一日中家で過ごした。会社OB会の出欠のまとめをしたり、句会資料に挿絵を入れたり、俳句を考えたりしたほか、録画しておいたテレビ番組を見た。テレビ番組は、「映画ープリンセス・トヨトミ」、「セザンヌ」、「太宰治」、「南禅寺界隈の別荘群ー秋」など。今日の画像は、一昨日の豊中市の文化祭での「俳句21」の展示作品。上右より・地蔵にも貧富の差あり綿帽子 愚・案山子翁夫の古着のよく似合ふ 寿恵子・うかうかと台風の目のはしに来て タキ子・点滴や夏一滴の無言劇 英雄・穂孕みの匂ふ町家の一枚田 良一・ひとり居の母に咲きつぐ紅木槿 敬子・晩年といふは何時より雷遠し 青邑・法要に予期せぬ客や桐の花 千賀子・空と海まじわるところ島の秋 晴彦・咲き満ちて桜の中の孤独かな 恭子下右より・昼の虫しげき一叢刈り残す 晴己・今日からは杖つくことに草の花 明子・矢勝川の長堤に群れ曼珠沙華 静子・みどり児の命ずしりと夏の川 由紀子・白白と流れつれなく秋の水 士侑・蜩や峠に人の遥かなる 敬蔵・赤とんぼふと少年の目となりぬ 貞子・椿の実昭和の唄の流れけり ミサ子・敬老日いささか老いを自覚せり 壽雄・卯の花や風の香りとすれちがふ 昌子テレビは、京の洋風建築、セザンヌ、画家と行く京都 などを見た。、

2014.10.21

コメント(0)

-

マジック同好会の例会に参加

今日は、俳句関係の提出物の締切り日、午前中からその作成と仕上げを行い、昼過ぎに完成、郵送を終えた。その後、15時から始まる「マジック同好会」の会合の参加した。往路は、大阪城のそばを通って行き、一昨日見た桜の返り花がまだ咲いていることを確認した。一昨日は1本だったが、今日はもう一本にも少しだけ花が咲いていた。マジックでは、文化祭で演じる「ニチリン」の練習が始まった。練習のあと、ボトル釣り、ロープマジックを習った。写真は、上:大阪城公園の桜の返り花、左下:ニチリン、右下:ロープマジック。帰宅後は、録画したビデオ番組、「琵琶湖一周紀行」、「小椋佳の生前葬コンサート」、「京都の美」、「菓子缶」、「ゴッホとゴーギャン」などを見た。

2014.10.20

コメント(0)

-

豊中市の文化展「コラボまつり」に行く

今日は、午前中は、テレビでNHK俳句、日曜美術館を見たりしたあと、俳句を作ったり、句集鑑賞文を書いたりしながら過ごし、午後は、千里中央の豊中市文化センターで開催された文化展「コラボまつり」を見に行った。「コラボまつり」は当文化センターで活動している数十の文化サークルの発表展示会であり、毎年10月に3日間に亘って開催されている。展示のほか演技発表もあり、会場は一日中見学者が堪えず賑わいだ。私は、「俳句21」の一員として毎年俳句短冊は出しているのだが、「コラボまつり」に来るのは初めてだった。俳句が展示されている部屋には、俳句の団体3つ、短歌の団体2つ、川柳の団体2つの作品も展示されていた。展示の部屋は、全部で7つあり、色々なサークルの作品が展示されていた。そのいくつかを写真に示す。左上から、ポスター、会場入り口、書道、陶芸、絵手紙、写真、木工、粘土で作った花、絵画、切り絵、押絵、川柳、俳句、ハワイアン、社交ダンス、生花。帰宅後は、テレビで「笑点」「軍師寛兵衛」、「カラーで蘇えった東京の100年」、「山賊の娘ローニャ」、「智積院」などを見た。

2014.10.19

コメント(0)

-

第九練習8日目

今日は、午前中は俳句と作ったり、テレビを見たりして過ごし、午後は、一万人の第九の練習に行った。今日で8日目で、あと4回である。一応、全部の合唱部分が終った。次回から仕上げだそうだ。今日も会場まで徒歩で往復した。普通に歩いて片道35分~40分で歩ける。いろいろなルートがあるがどれも似たり寄ったりである。今日の写真は、大阪城光園で見かけた桜の返り花。城の南側だが、この場所からは天守閣は見えない。テレビでは「太宰治」、「長谷川等伯」、「聖徳太子の道」などを見た。

2014.10.18

コメント(0)

-

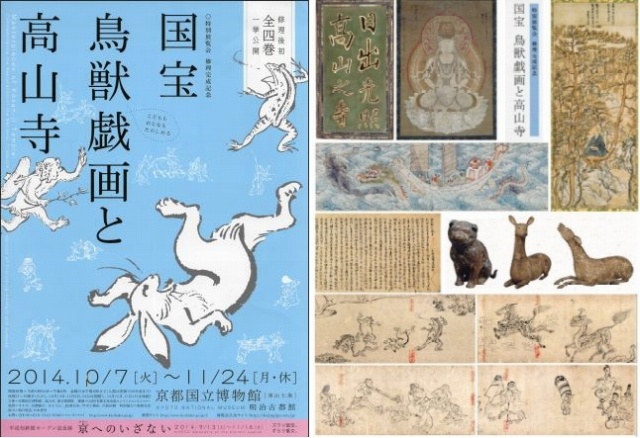

京都国立博物館へ行く

今日は、朝のうちは録画しておいたテレビ番組「長谷川等伯の選択」、「歴史街道太子道」を見たあと、昼前から出掛け、京都国立博物館へ「鳥獣戯画と高山寺展」を見に行った。食事をして、博物館へ行くと待ち時間90分とのこと。会場の外に長い列が出来ていて、会場内にも列があるのだそうだ。そんなに待てないので、平成知新館の展示を見ながら列が減るのを待つことにした。平成知新館では一昨日から展示替えが行われていて、先日見なかったものも多く展示されていた。一通り展示を見たあと、「鳥獣戯画と高山寺展」の行列を見ると待ち時間は60分に減っていたが、まだ長い。諦めて今日は帰ることにした。画像は、「鳥獣戯画と高山寺展」のパンフレットより。左:鳥獣人物戯画の部分、右上:日出先照高山之寺、仏眼仏母像、明恵上人像、華厳宗祖師絵伝、冥報記、小犬、神鹿、鳥獣人物戯画甲(部分)、鳥獣人物戯画乙(部分)、鳥獣人物戯画丙(部分)、鳥獣人物戯画丁(部分)。「鳥獣戯画と高山寺展」の会期は11月24日まであるので、また次に来るときの見たいと思う。帰宅後は、テレビで、阪神―巨人のクライマックス・シリーズの試合を見ながら、「佐伯祐三展」「おわら風の盆」などを見た。

2014.10.17

コメント(0)

-

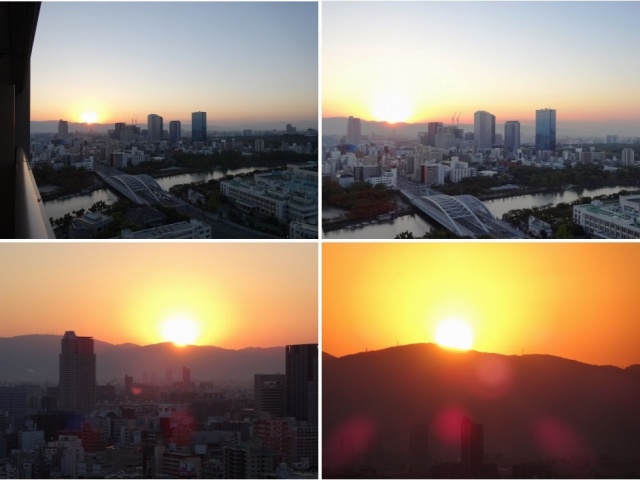

日の出

今日は、午後から一時買物に出かけただけで、ほぼ一日中家で過ごした。午前中は、パズル仲間からの手紙の返事を書き、午後は、録画したテレビ番組を見た。パズル仲間からの手紙は、25年前に研究した「完全包括方陣」に関するもの。テレビ番組は、「東部動物公園」「女将と行く京都」「モネの草上の昼食」「北斎の浮世絵」「現代の仏師明慶不動妙王の大仏を作る」など。今日の写真は、マンションベランダから見た今朝の日の出。左上5:47、右上6:14、左下6:16、右下6:17.日の出、日の入ともベランダから見えるのは、10月から3月までの半年。時刻は春分、秋分の日が6時と18時くらい。しかし地平線から昇り、地平線に沈むのではなく、生駒山や高層ビルから昇り、高層ビルに沈むので、日の出は遅れ、日の入は早い。

2014.10.16

コメント(0)

-

高大のスポーツ大会

今日は、高大のスポーツ大会、なんば府立体育会館で一日中軽いスポーツ(というよりゲーム)を楽しんだ。10時から始まり、15時に終了した。私は、バッコーゲーム、じゃんけんゲーム、ニチレクボールに出た。しかし、いずれも初戦で敗退した。写真は、開会式、挨拶をする佐藤理事長、準備体操、風船送りゲーム、リズム体操、バッゴーゲーム、4つのゲームが並行して行われている、フォークダンス、河内音頭踊り。

2014.10.15

コメント(0)

-

一時買物に出ただけ

今日は、一時買物に外出しただけで、ほぼ一日中家で過ごした。午前中は、会社OB会の会合の案内状を作成し往復葉書にプリントして郵送した。その後、某所へ届け物を持参した。買物から帰宅後は、パズル仲間からの問合せに答えるための調べものをしたり、メールを返事を書いたり、録画したテレビ番組(「岩谷時子」「日本の歌」「サイトウキネン」など)を見た。今日の写真は、マンションから見た夕焼。

2014.10.14

コメント(0)

-

今日は句会、台風19号接近の日

今日は句会の日。いつもは午後の開催だが、台風19号が近づいているので、昨日のうちに会場と交渉して午前中の開催に変更してもらった。先生を含め全員10時に集り、無事午前中に句会を終了することができた。句会のあとは、できるだけ早く帰宅するようしてもらい、昼食もとらずに会場で別れた。句会の成績は、今日は男性群がみんな好調で、先生選14句のうち12句が男性の句だった。T氏3句、H氏3句、S氏2句、Si氏2句、私2句だ。私の残りの句も、仲間からは選ばれた。先生に選ばれたのは次の句。 〇松茸飯欠片大事に味はひぬ こっぱん(先生ほか2票) 〇身に入むや後期高齢者と呼ばれ こっぱん(先生ほか2票)仲間から選ばれたのは次の句。 ・秋晴に威風堂々天守閣 こっぱん(5票) ・映りたる空は流れず秋の川 こっぱん(4票) ・あり合ひの菜を肴に新酒酌む こっぱん(1票)今日、先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎休診の医者も来てゐる村祭 隆司(先生特選ほか3票) ◎月隠れ出を待つ心恋に似て 一朗(先生特選ほか1票)今日、最多得票を得たのは次の句。 〇秋の川先を急がず流れゆく 昇一(先生ほか4票)先生の句で、今日一番人気だったのは次の句。 ◎空の機嫌風の機嫌よ秋晴るる 塩川雄三先生(3票)帰宅後は、句会の整理をしたり、台風情報を見ながら過ごした。台風は、午後7時に南あわじ付近、8時に洲本付近、9時に岸和田付近を通過した。一時的には大雨、強風もあったが午後10時以降は次第に静かになっていったようである。今日の写真は、11日に西ノ丸庭園で撮った大阪城天守閣。

2014.10.13

コメント(0)

-

俳句21の句会に参加

今日は、午前中は、テレビでNHK俳句、日曜美術館などを見たあと、録画した「山賊の娘ローニャ」を見たあと、プリンターのインクを補充した。午後は、千里中央の会場で開かれた「俳句21」の句会に参加した。「山賊の娘ローニャ」は宮崎吾郎のアニメ作品。昨日から毎週土曜日の7時に26回連続アニメとして放送されるそうだ。初回は、2回分の放送だったが、主人公のローニャが可愛い。このアニメは父宮崎駿のオール手書きの作り方とは違い、3DCDという手法だそうだ。人物の動きは非常にスムーズで表情も豊富である。句会の成績は相変らずの絶不調だった。出句4句のうち1句に2票が入っただけで、残り3句には全く票が入らなかった。今日の画像は、マンションの庭に咲いているムラシキシキブの実。

2014.10.12

コメント(0)

-

第九練習7日目

今日は、午前中は録画したテレビ番組を見て過ごし、午後からは第九の練習に行った。行き帰りとも歩き、大阪城の中を通って行った。今日見たテレビ番組は、「今日は一日東京デ―1、2、3」、「東京の夜」、「東京下町の橋」、「京都秋の味覚」「京都ぶらり旅」、「山賊の娘ローニャ放映間近」など。第九の練習は、今日でほぼ全曲の練習が終り、次回からは、不十分なところを直していくそうだ。大阪城へ行ったのは、大阪城の付近に最近見慣れないドームが出現し、マンションから見えるようになったため、それがどこにあるのか、何ができたのかを見るためだ。大阪城の回りを歩いて見ても、大阪城の敷地に入って見てもどこにあるのかわからない。写真は、左上はマンションから見たところ、大阪城の森の中に大小2つのドームが見える。右上は大阪城天主閣の西の堀から見たもの。ここからは大きいドーム一つしか見えない。大阪府警の手前にあるように見える。西ノ丸庭園にあると考えそこへ向かうと、写真左下のように果してドームはあった。大きいドームはまだ建設中のようだ。右下は庭園の北の方から見たもの。入り口のスタッフに聞くと、これらのドームは、中でイベントをするためのもので、10月下旬には完成するそうだ。大きい方のドームの直径は36メートルで、中には1000人以上収容できるそうで、11月1日から各種イベントが計画されている。なお、このドームは「西ノ丸ドーム」というそうだ。帰宅後も、テレビを見て過ごした。7時のNHKニュースを見ていると、大阪城が紫色にライトアップされているとのこと。急いでベランダに出てみると、確かに紫色だった。これは、大阪城紫化計画というもので、がん患者支援・がん征圧チャリティイベントの一環だそうだ。いずれの写真も画面中央が大阪城。

2014.10.11

コメント(0)

-

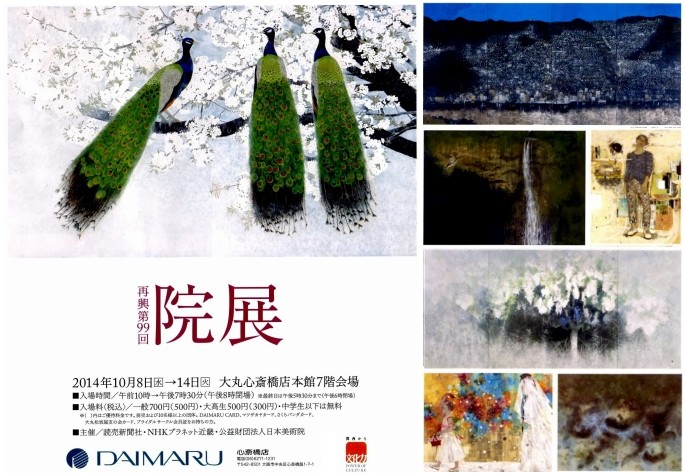

「院展」を見に行く

今日は、午前中は、録画したテレビ番組を見て過ごし、昼前から出て、心斎橋大丸で開催されている「第99回院展」を見に行った。院展の同人32名の作品と、一般応募者の入賞作品42点の計74点が展示されていた。一般応募者の入賞作品は全部で268点あるのだが、大阪会場では、受賞作品12点を含む42点だけが展示された。春の院展と違って作品のサイズが大きく、一点一点見応えのある作品ばかりであった。同人の作品を見て回るだけで1時間、一般の入賞作品を見るのに1時間、計2時間を掛けてじっくりと鑑賞した。入賞作品はそれなりに個性があっていい作品ばかりだった。特にいいと思った作品は、・原生 清水由郎 内閣総理大臣賞・佳き日 宮北千織 文部科学大臣賞・理 国司華子 日本美術院賞・足立美術館賞・群生 松岡 歩 天心記念茨城賞・遠敷川 角島直樹 奨励賞・風濤 谷 善徳 奨励賞など画像は、パンフレットより。左:春に憩う(那波多目功一)、右:長崎旅情(松尾敏男)、朝の那智(清水達三)、理(国司華子)、原生(清水由郎)、佳き日(宮北千織)、群生(松岡 歩)院展を見終ったあと、美術画廊で開催していた「第30回初音会」の作品を見た。初音会は、院展で奨励賞を受賞した作家の作品展。10号くらいの絵で、50万~80万の値が付いていた。帰宅後も、テレビや録画したテレビ番組を見た。「リニアモーターカー」、「隠岐・西の島」、「富士山の絶景写真」、「出雲大社」、「山賊の娘ローニャが作られるまで」、「森繁久弥の愛と生」など。院展の出展作品は、院展のサイトで、全作品の画像が見られます。

2014.10.10

コメント(0)

-

幸村と真田十勇士展を見る

今日は、午前中は、家で録画したテレビ番組を見て過ごし、午後は、阪神百貨店で開催されている「幸村と真田十勇士展」を見に行った。見たテレビ番組は、「文豪たちの愛した風景」、「プロファイラー、ジャンヌ・ダルク」、「奈良の文化財」、美の巨人たち、北斎の滝図」など。「幸村と真田十勇士展」は今年が大阪の陣から400年目になることを記念して、大阪方の英雄幸村をもっと知ってもらおうとして開催したもの。たまたま今日は、400年前、真田幸村が大坂城へ入場した日だそうだ。展示会場には真田十勇士と紹介するコーナー、家康を撃つために準備した馬上宿許筒や幸村の甲冑の展示、十勇士の武器(忍具、鎖鎌、火縄銃など)の展示、講談「難波戦記」の書籍・立川文庫の展示、鎌倉三代記、厭蝕太平楽記、近江源氏先代館、織田作の「猿飛佐助」の思料展示、高松まゆみの十勇士人形、ゲーム戦国BASARAなどの展示のほか、旭堂南陵氏による講談「難波戦記」の実演をされていた。ちなみに十勇士とは、筧十蔵、三好清海入道、猿飛佐助、霧隠才蔵、由利鎌之助、三好伊三入道、穴山小助、根津甚八、海野六郎、望月六郎の十人。画像は、パンフレット。次の写真は、昨日の月食。撮影時刻は、下記の通り。18:39,18:45,18:49,18:54,19:00,19:05,19:11,19:20,19:22,20:00,20:13,20:17,20:19,20:22,20:25,20:2820:30,20:35,20:40,20:45,20:49,20:56,21:00,21:05,21:10,21:15,21:21,21:25,21:30,21:32,21:34,22:02

2014.10.09

コメント(0)

-

高大3年目の19日目・春麗句会

今日は高大3年目の19日目、午前中は、「世界史から見た戦後の日本」の1回目で「第二次世界大戦と太平洋戦争」であった。午後は、クラスミーティングだったが、春麗句会とダブっていたので、句会の方に出た。夜は、皆既月食を見た。「第二次世界大戦と太平洋戦争」の講師は、桃山学院大の名誉教授の芝村篤樹先生である(日本近現代史専門)。知っているはずの第二次世界大戦と太平洋戦争の違い、あるいは大東亜戦争、15年戦争、アジア・太平洋戦争などの言葉に意味など、知らないことも多く興味のある話であった。A3資料4ページ、図表2ページ、年表2ページなどを駆使しながら、戦争の悲劇を引き起こした要因を考え、事実を探り出していくという内容の講義だった。一年早く終戦していれば、戦死者の半分以上は無駄にならなかったし、ソ連の参戦もなかったのは大きな反省点である。一口で言えば愚かな戦争といえるだろう。この戦争で、日本人310万人が犠牲になったが、中国・アジア地域での死者は900万人から2000万人にのぼると言われていることも忘れてはならない。午後の春麗句会では、5句出句のうち4句が先生から選ばれうち3句が特選であった。その2句を示す。 ◎新米の飯に御数はこだはらず こっぱん (先生特選ほか1票) ◎身に入むや己の影のひよろ長く こっぱん(先生特選ほか1票)今日の写真は、高大に行く途中で撮った大阪城。片町橋より、新鴫野橋より、青屋門より、梅林の南東坂の上より。月食は、6時過ぎから自宅マンションのベランダから眺め、写真を何枚か撮ったが、それは明日掲載予定。

2014.10.08

コメント(2)

-

関西俳誌連盟の常任委員会に出席

今日は、ほぼ一日中家にいて、俳句を作ったり、テレビを見たりして過ごし、夕方から出掛け、関西俳誌連盟(関俳連)の常任委員会に出席した。場所は、上本町7のアウィーナホテル3F。俳句は明日の「春麗句会」のための句。テレビでは、新幹線関連の特集番組、クレオパトラ、南禅寺界隈の別荘群などを見た。関俳連の会議は18時30分からだが、みんな18時には揃っている。他の結社から配付される俳誌を読みながら開会を待つのである。今日の議題は、規約改正、年間句集、年度賞、関西俳句誌、夏季吟行大会の追加表彰、連絡事項などであった。今日の席題は「噴」で、この字を入れた俳句を作り、できた人から随時退室という仕組みになっている。今日の写真は大阪城。源八橋より、川崎橋より、大阪歴史博物館10Fより、自宅マンションより。源八橋も川崎橋も大川に架かる橋。両橋の間に桜ノ宮橋(通称銀橋)があるが、その橋からは大阪城は半分しか見えない。以前は見えたが、近年ビルが立ち並び視界を遮っているのである。

2014.10.07

コメント(0)

-

柘榴(ざくろ)

今日は、台風18号が接近するというので外出の予定は入れず、一時散歩に出ただけで一日中家で過ごした。午前中は、会社OB会の名簿の整理や案内状の作成をし、午後は、録画したテレビ番組(島三世代の物語、空海の道を走る、皇室の窓特集、空から東京を見てみよう等)を見たあと散歩をした。新幹線を作った島安次郎、島秀雄、島孝の親・子・孫三世代の物語は感動的だった。島親子がいなければ日本に新幹線はできなかった。凄い人たちである。今日の写真は、マンションの庭に植えられている柘榴。実がたくさん付いて、食べ頃になっているが、珍しく今年は誰も取らないで木に残っている。いつもなら熟す頃には全部もぎ取られているのに。割れた柘榴からは実が飛び出し、路上に落ちている。

2014.10.06

コメント(0)

-

第15回天満音楽祭(天音2014)

今日は、毎秋恒例の「天満音楽祭」略して天音の日。OAP会場を中心に北区内の35の会場で、370組の音楽団体の参加の下に行われる。私も毎年聴きに行っているが、今日も、NHKの日曜美術館を見終るや否や会場の一つOAPに駆け付けた。先ず、会場1で吹奏楽4団体を見たのち、会場2(OAP)で5歳の子のドラム演奏を聴き、昼食後、会場8(宝珠院というお寺)でポップスを3団体を聴き、会場11(SDA教会)でコーラス3団体とピアノを聴き、会場7(扇町総合高校)で管楽器の説明を聞き、最後に会場3(OAP)でソロボーカルを聞いた。写真はポスターと天音の模様。大阪市立北陵中学吹奏楽部、大阪市立天満中学校吹奏楽部、OHGIES(扇町総合高校吹奏楽部)、四条畷学園高校吹奏楽部、入り口のポスター、おとのり&けん、チューバ(スーザフォン)ソレイユ、フィット・バンド、じままん(以上宝珠院)、中津愛唱会、東 敬子、合唱団マル(SDA教会)、橋口祐介、キラ、ウォーター・シェッド(以上OAP)。

2014.10.05

コメント(0)

-

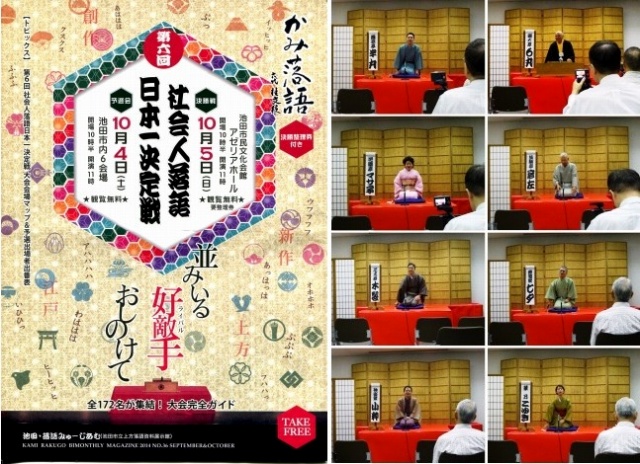

社会人落語日本一決定戦

今日は、午前中は、池田市で行われた「第6回社会人落語日本一決定戦」の予選を見に行き、午後は、第九の練習の第6日目に参加した。社会人落語日本一決定戦が行われていることは数年前から知っていたが、実際に見に(聴きに)行ったのは初めてである。全国から300人を超す応募者に中から事前審査を通った172人の社会人落語家が集まり、池田市内の6つの会場で30人ずつに分かれ予選を行うのだ。各会場で1~2名計10名の予選通過者が選ばれ、明日の日本一決定戦に進む。予選は11時から始まり、各自持ち時間10分で順番通り落語が演じられていく。社会人で素人とはいえ、皆年季の入った上手な人ばかり。私は、池田駅前南会館という場所で、8人の落語を聞いたところで、時間になり会場を後にした。8人のうちでは、1番目の人と8番目の人が上手かったように思うが、最終的に予選を勝ち抜いたのは、もっとあとに出場した2人だったようだ。画像は、左:パンフレット、右:出演者の一部。社会人落語会について詳しくはこちらを参照ください。

2014.10.04

コメント(0)

-

図書館へ行っただけ

今日は、昼から一時図書館へ行っただけで、ほぼ一日中を家で過ごし、録画したテレビ番組を見たり、俳誌を読んだりした。テレビ番組は、「京都・奈良の旅」、「植村直己伝」、「隠岐の島」など。今日の写真は、通天閣にピンクの照明が当てられたもの。上段が10月1日夜に撮ったもの。何故ピンクになったかと言えば、10月1日は、ピンクリボンデーと言って、乳がんやその検診に関心を持つ日だそうだ。東京タワー、スカイツリーをはじめ全国のいろいろな建造物にピンクの照明が当てられたそうだ。大阪では通天閣だけで、大阪城は普段と同じ白い照明だった。

2014.10.03

コメント(0)

-

「名取洋之助展」を見る

今日は午前中は、録画していたテレビ番組、「阿久悠」、「安土城最後の日」などを見て過ごし、午後からは難波高島屋で開催されている「名取洋之助展」を見に行った。写真家としての「名取洋之助」の名前だけを知っている程度で詳しいことは知らなかったが、この展覧会を見て大きな業績を遺した人だということが分かった。名取洋之助(1910~1962)は、昭和初めから戦後にかけて活躍した写真家。この展覧会の副題として「報道写真とデザインの父」と書かれていたので、ニュース写真家かと思っていたが、そうではなく日常の風景や生活の断面を切り取ったものである。現代を切り取るという点ではニュース性があるのかも知れない。18才で渡独し21才で報道写真家になる。23才で帰国後も欧米の写真誌に写真を送り日本の実像を伝えた。アメリカのLIFE誌にも彼の写真が何度も掲載され高い評価を受けた。対外写真雑誌NIPPONを1934年に発刊し36号まで続いた。戦後は、1950年に岩波写真文庫のシリーズを発行し、1959年まで286冊を数えた。名取学校の生徒には、土門拳、三木淳、稲村隆正、長野重一、亀倉雄策、岡部冬彦などがいる。展覧会には写真150点のほか、グラフ誌などの資料100点が展示されていた。画像は、左:パンフレットおよび右:関連サイトより。左:アメリカ撮影中の名取1937、NIPPON7号1936、摩天楼から紙飛行機を飛ばす紳士1937、先住民ニューメキシコ1937、NIPPON創刊号1934、LIFE1937.1.11.号、右:名取、展覧会場内、中国麦石山石窟1936、ベルリンオリンピック1936、NIPPON表紙、同、週刊サンニュースの一部、岩波写真文庫の一部。1.報道写真家になる ・日本 1935 6点 ・朝鮮・満州 1936 7点 ・ドイツ 1936 32点2.日本工房について ・NIPPON 1934―1944 36号まで36点 ・アメリカ 1937 46点3.名取学校について ・週刊サンニュース 12点 ・岩波写真文庫 1950―1959 数10冊展示 ・SHANGHAI 1938 1点 ・CANTON 1939 2点 ・華南画報 1939 5点 ・MANCHOUKUO 1939 4点 ・COMMERCE JAPAN 1938 7点 ・カウパアプ タワンオーク(東華画法) 22点 ・週刊サンニュース 1947- 41点 ・日本 1954 6点 ・中国 1956 37点4.再びの写真家 ・ヨーロッパ 1959- 29点 没後「ロマネスク」として出版。ほかにカメラの展示(ローライフレックス、ライカ、ニコン、コンタックス)また、1962年の告別式での識者からの弔辞7人分の要旨が35分のビデオにまとめて流されていた。

2014.10.02

コメント(0)

-

高大3年目の16日目 折り染めの実習

今日は高大3年目の16日目。午前中は折り染めの実習を行い、午後は、クラスミーティングであった。折り初めの先生は、山本俊樹氏で、簡単な手順で美しい折り染めができる方法を開発し、普及指導をしている人である。受講生50人分の材料・道具を準備していただき、2時間という短時間のうちに10数点の作品を作ることができた。その材料・道具とは、各自に10数枚の正方形の用紙、染め用の染料液8色、同容器、雑巾~タオル、使い捨て手袋、各自に5枚の新聞紙、ゴムバンド、マニュアル書、ゴミ袋、はさみなどである。先ずは、簡単な折り染め3種から始まり、次いで複雑な短冊折りの6種(パーティーショー用)、五角形の切り抜き、ハート型の絞り染めまで、期待と興奮に包まれながらの2時間であった。折った紙の隅を染料に浸けるだけの工程で、紙を広げると見事な造形が現れるのである。2時間はまたたく間に過ぎた。写真は、実習中の受講生たち、中央は染料の容器、下段は各自自慢の作品を持って班別集合。写真は、出来上がった作品を持って自慢気な受講生。午後のミーティングは、10月15日のスポーツ大会の件と11月5日の遠足の件だった。いつもながら、だらだらとしたミーティング運営で、時間がもったいない気がする。帰宅したら、俳句同人誌「築港」10月号が来ていたので読んだ。

2014.10.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1