2022年06月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

大阪メトロまちさんぽ「文の里90分コース」を歩く

今日は、午前中は、大坂地下鉄の「文の里まちさんぽ90分コース」の地図を手に、下記を巡る散歩をした。1.工業高校本館2.文の里公園慰霊塔3.榎神社・桑津墓地4.桃が池公園1.は、建物が、国の近代化産業遺産に指定されているそうだ。2.は、昭和20年2月の空襲で犠牲になった明浄高等女学校生徒の慰霊碑である。3.の桑津墓地は奈良時代からある墓地、行基によって作られたとされる。 すぐ隣接して榎神社がある。最近まで、樹齢800年の榎があったそうだ。4.は、大蛇が住んでいたという伝説のある池。聖徳太子が使者を送ってその大蛇を退治したが、使者は股まで水に浸かりながら奮闘したので、股が池と言われた。退治した大蛇の霊を祀る「股が池明神」もある。写真は、上段から、1.2.3.散策の途中で見かけた花や鳥たち。百合、ムクドリ、ブーゲンビリア、ゴイサギ、蓮、オオバン、朝顔、ツバメの巣、カンナ。その後、昭和町で食事をして、御堂筋線で本町まで行き下車し、シモジマ、ダイソーなどを物色し、堺筋本町から地下鉄に乗り、帰宅した。

2022.06.30

コメント(0)

-

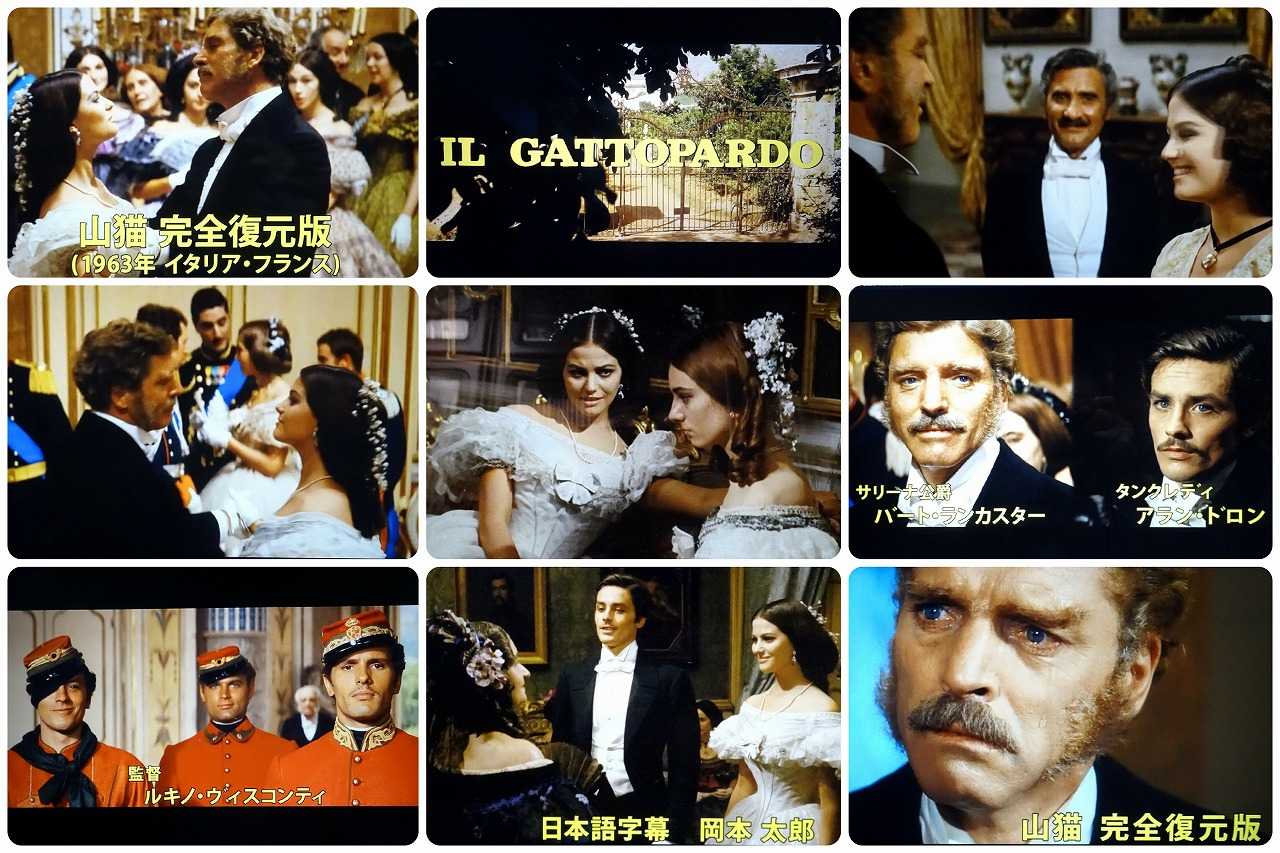

映画「山猫」を観る

今日は、午前中は、録画したものやLIVEのテレビ番組を見たり、俳句を作ったりして過ごし、午後は、妻のケアマネと介護業者の人の応対をしたあと、映画「山猫」を見た。 介護は、歩行器と杖を借りることにし、玄関に手すりを付けてもらった。これだけで、月の費用はたった900円ほど。その契約書にサインした。あとは、妻に合うたリハビリを探しておくということで帰られた。手すりは使い勝手がいいと好評のようだ。杖と歩行器は慣れないので、慣れるまでが難しそうだ。 「山猫」は、前半は戦闘場面が多かったが、後半は優雅なダンスシーンが多くて、見てるだけでも楽しくなるような映画だした。実の娘の恋心よりも、戦闘員の甥の活躍しやすい妻を選ぶ父の気持が強引だと思ったが、甥も新しい彼女と引かれ合い、娘も新しい彼氏に見染められ、結果、めでたしめでたしで終りとなった。父親の「山猫」も次の時代を「ジャッカル」に譲ることになるようだ。写真は、映画のキャプチャーから。

2022.06.29

コメント(0)

-

外出はK病院での診察だけ

今日は、午後に病院の循環器科へ診察に行った以外は、家で、録画したテレビ番組をいろいろ見て過ごした。散歩には行かなかった。循環器科では薬を増やされた。階段を登ったあとや、交差点を急ぎ足で渡ったあと、立ち眩みや息切れなどの症状が出るのを相談した結果、ひと月前から薬を処方されていたが、それでもあまり効果なかったためである。息切れの症状は、これまでも時々は起きていたのだが、最近頻繁になったようなので相談したもの。検査の結果としては、不整脈=心房細動が見られるとか・・ 一か月前まで、何の薬も飲んでいなかったのに、急に薬漬けになった感じ。今日の出来事とは関係ないが、下の写真は、マンションの庭に作られている「彫刻の小径」に置かれている彫刻8体。彫刻のタイトルは次のように書かれている。(上中から右へ順に) 1 林武史+松井紫朗 doo-dling みずをつなぎあわせる 2021 2 林武史+松井紫朗 doo-dling そらをもぐりこませる 2021 3 林武史+松井紫朗 doo-dling ふねをうきあげらせる 2021 4 林武史+松井紫朗 doo-dling やまをもちあげる 2021 5 林武史+松井紫朗 doo-dling あめをかざりつける 2021 6 林武史+松井紫朗 doo-dling あめをひきよせる 2021 7 林武史+松井紫朗 doo-dling みずたまりをおとす 2021 8 林武史+松井紫朗 doo-dling あなをとびこえる 2021

2022.06.28

コメント(0)

-

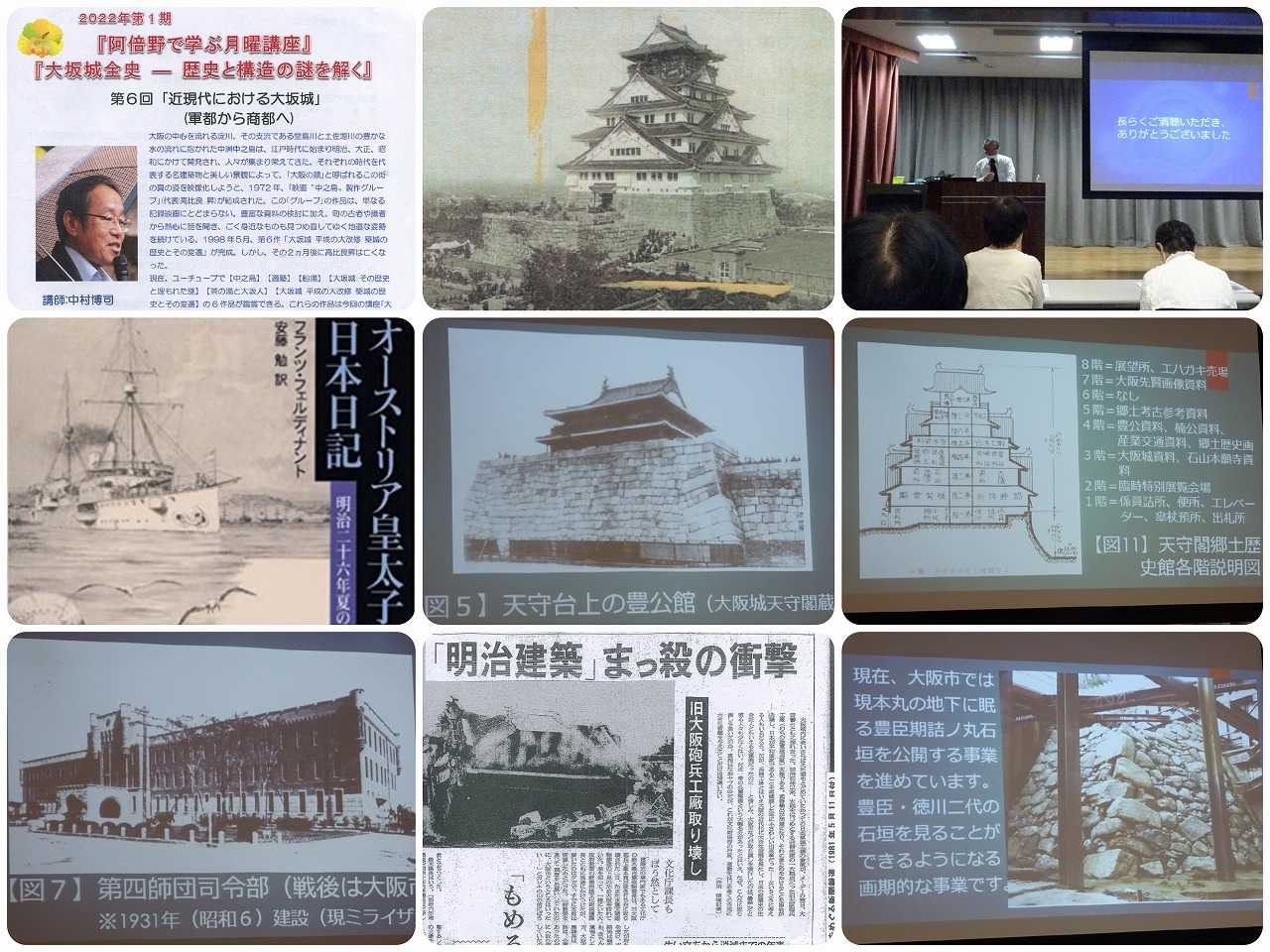

午前月曜講座、午後映画

今日は、午前中は、あべの月曜講座に参加し、午後は、映画「峠 最後のサムライ」を見に行った。年あべの月曜講座の今回のテーマは「大坂城全史」で、今日はその最終回「近現代における大坂城」だった。維新の戦乱で大きく損傷した大坂城だが、その敷地には維新政府が兵部省の施設を設置し、後に、大坂鎮台⇒第四師団⇒大阪砲兵工廠と名を変えた。また、昭和初期、大大阪と言われた頃、天守閣再建の話が出て、寄付金にて、昭和6年、天守閣が鉄筋コンクリートで建設された。しかし、大阪城区域内は軍の支配下だったので、天守閣への通路だけが一般入場に供された。それも戦乱が激しくなると次第に入場制限されるようになった。戦後は米軍に接収され、その間、紀州御殿が米軍の失火で消失。大阪市の消防車は場内に入ることを許されず炎上を見るだけだったそうだ。また、明治の名建築であった砲兵工廠本館が、1981年、公園整備の名目で、文化庁はじめ多くの文化人の反対にも拘わらず、強行倒壊されてしまったということを知った。写真は、講座の模様。映画「峠」は、ストーリーは原作を読んで知っているが、どのように映画化されるのかを知るために見た。主人公河井継之助とその妻に扮した役所広司、松たか子の演技は素晴らしかった。

2022.06.27

コメント(0)

-

山崎豊子の「約束の海」読了

今日は、一時買い物に出た以外は、一日中家にいて、山崎豊子の「約束の海」を読んだ。一昨日の夕方図書館で借りた来てから読み始めたもので、足掛け3日間で読み終えた。この小説は、山崎透子の絶筆というか、未完成作品で、構想では全3巻構成であったが、その第1巻のみが発表されただけのもの。第1巻で扱っているテーマは、1989年に起った自衛隊の潜水艦「なだしお」と民間の遊漁船「第一富士丸」の衝突事件」である。30人の命が犠牲になったこの事故は、当初は、潜水艦側の100%過失とみなされていたが、最終審判では双方に過失があったとされた事件。小説でも、ほぼそれに近い記述となっている。ただ、第2部、第3部のテーマはこの衝突事件には関係ないことが、著者の残した資料から分かるが、それは、第1部の主人公の父の物語になるというのだ。父は、真珠湾攻撃で失敗し日本人初の捕虜となって4年間の収容所生活を送ることになる人。「二つの祖国」でも触れられていたそうだが、さらに詳しく調べた資料をもとに書くつもりだったそうだ。作者死亡のため、第1部との関連がどう展開するのか分からないが、父のことはともかく、第1部に登場人物の行く末だけでも書き残して欲しかったと残念に思う。

2022.06.26

コメント(0)

-

大川沿いの散歩、山崎豊子「約束の海」を読み始める

今日も暑い日になった。関東地方では6月だというのに、過去最高の40.2度を記録したそうだ。私は、外出は、大川沿いの散歩と買い物だけで、あとは家で本を読んだり、テレビを見たりして過ごした。買い物から帰るときに、雨がぱらついてきたが、雨は帰ってからひどくなり、ちょっと遅かったらずぶ濡れになるところだった。甲子園でも一時試合を中断していたようだ。 ひょうたん池の蓮の花は数え切れないくらい沢山咲いているのだが、午後になると花びらが垂れてしまってあまりきれいではない。蓮の花を見るのは、やっぱり朝早いうちに限る。 花は、ヘメロカリス(上3枚)、ザクロ、タイサンボク、ツバキ、芙蓉、木槿、蓮。鳥は、ムクドリ、キジバト、アオサギ、カルガモくらいしか見かけなかった。

2022.06.25

コメント(0)

-

散髪、妻の病院付き添い、昨日の整理など、

今日は、午前中に先ず散髪に行き、その後、妻の病院行きに付き添い、1時過ぎに終ったあと、昼食をして一旦帰宅。夕方から図書館へ行き、読み終った司馬遼太郎の「峠」を返却し、山崎豊子の「約束の海」を借りて来た。あとの時間は昨日の蹴上散策とポンペイ展鑑賞のまとめを行った。ポンペイ展の展示品の写真を見ていたら、2000年前のことが目に浮かぶようだ。2月に見た映画「ポンペイ」の影響もあるかもしれない。 図書館で借りた「約束の海」は、まだ読み始めていない。今日は、写真を撮らなかったので、蹴上の疎水で見たアオサギの写真を載せる。

2022.06.24

コメント(0)

-

高大遠足で京都蹴上へ、その後ポンペイ展を見る

今日は、高大の春の遠足で、われわれの班は京都蹴上へ行った。そこにあるウェスティン都ホテルで昼食バイキングを取り、解散後、私は京セラ美術館で開催されている「ポンペイ展」を見て帰った。蹴上は、T氏の案内で、京都疎水の歴史がよく分かる散策であった。約1時間半をかけて史跡を見て回った。昼食のバイキングは、今日は中華料理仕立てだった。ポンペイ展は、ポンペイに埋まっていたいろいろなものが展示されていて、その当時の生活ぶりがよく分かる展覧会だった。展示品126点はすべて撮影可能だったので、全部写真に撮って来た。

2022.06.23

コメント(0)

-

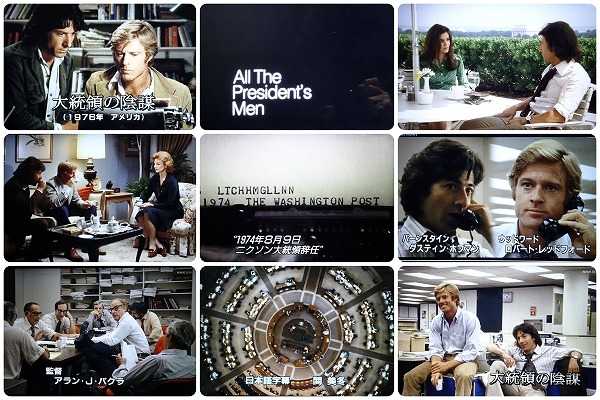

「峠」を読み終る、映画「大統領の陰謀」を観る

今日は、午前中一杯かかって「峠」下巻を読み終えた。午後は、妻の介護のケアマネと業者の人が来られた。その後、テレビ録画した映画「大統領の陰謀」を見た。「峠」の上巻と下巻の年代は、上巻が1858~1867年までの10年間、下巻が1968年1月から8月までの8か月間を書いたものだ。しかも、下巻の半分は、1968年4月の北越戦争(西軍vs長岡藩)の記述に費やしている。主人公河井継之助は、真のサムライならんとした人だが、誰にも分かってもらえず、最後は銃弾の怪我が原因で2か月後に死亡という虚しい一生を終える。映画では、どう描写されているのだろうか。介護の業者は、「杖」と「歩行器」(乳母車のようなもの)を置いて帰った。また、玄関と浴室に突っ張り棒式の手すりを付けてもらうように決めて帰った。杖も歩行器も1週間試用して、よかったらそのまま借りることになった。これで一人で歩くことが苦にならないようになれば、と思う。「大統領の陰謀」は、1972年のアメリカのウォーターゲート事件を描いたもので、ワシントンポストの記者の働きを追っている。映画を見終り、映画だけで分かりにくいところがあったので、ネットで「ウォーターゲート事件」を調べ、やっと詳しいことが分かり、映画の場面が重なった。言葉では聞いたことのある事件だったが、詳しいことは知らなかったので、映画を通じて知ることができよかった。

2022.06.22

コメント(0)

-

「峠」を読み続ける

今日も、一時、雨の中を買い物に行っただけで、あとはずっと「峠」を読んで過ごした。後巻は、「鳥羽伏見」から始まったのだが、今読んでいるのはそこから4か月ほど経ったところ。この本の主題の「峠」に差し掛かり手に汗を握る場面となっている。結末を知らないので早く読み切りたい。写真は、マンションの芝生ゾーンの花。

2022.06.21

コメント(0)

-

司馬遼太郎「峠」を読み進む

一昨日から読み始めた司馬遼太郎の「峠」、今日は一歩も外へ出ないで読み進めた。やっと前巻が終り、後巻に入ったところである。「鳥羽伏見」で幕府軍が善戦するも、慶喜は江戸へ逃亡。河井継之助は長岡藩の将来のことばかり考えている。ますます佳境に入って来る感じだが、河井は幕府軍とどう戦うのか。

2022.06.20

コメント(0)

-

「峠」を読書、大川沿いの散歩

今日は、午前中はテレビを見たあと、1週間ぶりに大川沿いの散歩。午後からは、昨日から読み始めた司馬遼太郎の「峠」を読んだ。散歩では、瓢箪池の蓮の花がいつ咲き始めたのか分からないが、今日は5輪ほど咲いていた。蕾が沢山あるので、今後はどんどん増えていくだろう。鳥は、ムクドリとカルガモしか見なかった。あちこちでクチナシが満開、桜、ヒメリンゴ、フジの木に実が生っているのが目に止まり、ガマの穂も顔を出していた。「峠」はやっと3分の1ほど読み終った。読み進むに連れて、だんだん面白くなって来た。

2022.06.19

コメント(0)

-

映画「トイ・ストーリー3」を見る。「峠」を読み始める。

今日は、朝から、築港俳句会への例月投句を行ったあと、図書館へ行き、司馬遼太郎の「峠」を借りて来た。それを読む前に、テレビ録画した映画「トイ・ストーリー3」を観た。午後2時ごろから「峠」を読み始めた。「トイ・ストーリー3」は、大人になり、遊ばれることのなくなった玩具たちの行く末を描いたもので、玩具に心があれば、そのような思いをしているだろうなと思わせるようなストーリーであった。「峠」は、最近映画化されたようなので、映画を観る前に読んでおきたいと思って借りてきたもの。1400ページほどあり、読み終えるのに7日ほどかかりそうだ。

2022.06.18

コメント(0)

-

映画「花嫁の父」、「わが母の記」を観る

今日は、妻の病院行きに付き添うた以外は家にいて、映画を2本見た。「花嫁の父」と「わが母の記」である。どちらもいい映画だった。特に「わが母の記」。 一か月前に「花嫁のパパ」という映画を見たのだが、内容は全然別だった。しかし、娘を嫁に出す父親の気持ちは同じだと思った。白黒映画だが、そんなことを感じさせないスピーディな話の展開、面白さで、あっという間に見終ってしまった。エリザベス・テイラーがヒロインで、父役は、スペンサー・トレーシー。「わが母の記」は、まじめな映画だった。井上靖の自伝的小説を映画化したものだそうだ。出演は、主人公が役所広司、その母が樹木希林、娘3女が宮崎あおい、ほか。主人公は、実の母親に捨てられ、祖父の妾に育てられる。父親が亡くなったため、母親を引き取ることになるが、母は痴呆症になっていた。母を引き取ってその母が亡くなるまで、9年間の葛藤を描いている。母親はわが子を捨てたのではなかったのだ。

2022.06.17

コメント(0)

-

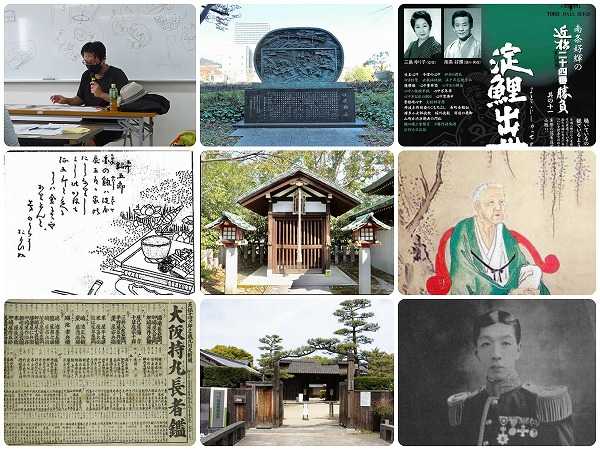

高大9日目「大阪の豪商列伝」

今日は、高大「大阪のよさ」の9日目。午前中は、「大阪豪商列伝」と題して、陸奥賢先生から講義があった。午後は、クラスミーティングであった。大阪の豪商として、今日取り上げられたのは、淀屋家と鴻池家。淀屋は、初代常安が米市場を作って財をなしたが、5代目辰五郎のとき、幕府から恨まれて全財産を没収された。しかし、倉吉に移っていた分家筋が勢力を盛り返して、再び大阪に舞い戻り、幕末には全財産を反幕府軍に提供し、倒幕の資金とした。かくして、商人として幕府への仇討ちが成ったのだ。一方の鴻池家は、初代直文が、酒作り、新田開発などで財を作り、代々大名貸しで儲け、幕末には損もしたがなんとか生き残り、現代まで三和銀行系列として存続している。下の写真は、講師の陸奥先生、淀屋の碑、近松の歌舞伎「淀鯉出世滝徳」、辰五郎をモデルにした妖怪画集、淀屋遺構の若永神社、初代鴻池直文、大坂持丸長者鑑、鴻池新田会所、11代鴻池幸方。下の写真は、昼の休憩中に付近を散歩して写したもの。デイゴ、夾竹桃、アガパンサス、紫陽花。

2022.06.16

コメント(0)

-

映画「男はつらいよ。寅次郎恋愛塾」

今日は、妻と高島屋へお中元の注文に行った。買い物のあと、遅めの昼食を取り、帰ったら3時半だった。高島屋行きの前後に分けて、映画「寅さんの恋愛塾」を見た。デパートでのお中元の注文は、最近はネットでする人が増えて来て、これまでなら何時間も待たされたものが、今日は待ち時間15分、注文40分ほどと大変早く済んだ。 映画は、テレビ録画したもので、今回のマドンナは樋口可南子、ロケ地は長崎県の五島の一つの島。寅さんがその島で若菜(樋口可南子)という女性に恋をするのだが、ほかに民夫(平田満)という男が若菜に恋を打ち明けられずにいることを知る。そこで、寅さんは民夫に、恋の仕方を伝授し、民夫がそれを実行し、とんとん拍子でうまく行くのだが、最後に失敗してしまう。しかし、なんとか、ゴールインさせるいう話。写真は、映画のキャプチャーから。

2022.06.15

コメント(0)

-

映画「武士の献立」を見る

今日は、雨もようで涼しい日だった。午前中は昨日の句会のまとめを作成、印刷、発送を行った。午後は、妻の介護のケアマネージャーが来て、今後の介護業務についての契約書を結んで帰った。その後は、テレビ録画した映画「武士の献立」を見た。介護は、次回来週22日に、杖とか歩行器とかの業者を連れて、来るそうだ。リハビリとかデイサービスなどは、またそのときに説明するとのことで、なかなか思うように、スピーディには進まない。 映画「武士の献立」は、加賀藩の料理番を勤める舟木家の息子(高良健吾)とその嫁(上戸彩)との確執をめぐる物語。京料理を基本とする加賀料理の奥義を記した料理書の著者でもある舟木伝内が当代の主(西田敏行)で、実在の人物をモデルにしているので親しみやすかった。 息子は次男なので料理は長男が継ぐものと思って武道に専念して育ったが、長男が急死して、料理を継ぐことになった。そこで、妻に料理の得意な娘を迎えた。その娘が夫に料理を教えようとするのだが・・・紆余曲折があったが、最後はめでたしめでたしで終わりほっとした。写真は、映画のキャプチャーより。

2022.06.14

コメント(0)

-

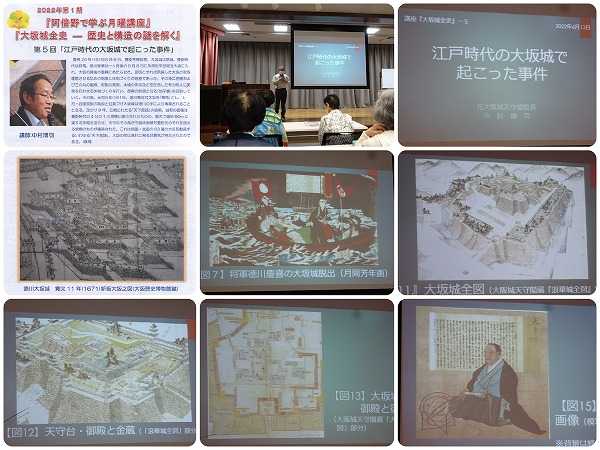

午前あべの月曜講座、午後いきいき俳句会

今日は、午前中は、あべの月曜講座に参加し、午後はいきいき俳句会の句会に参加した。月曜講座のテーマは「大坂城全史」で今日はその第5回「江戸時代の大坂城で起こった事件」と題して、講師の中村博司先生から興味ある話を聞いた。その内容は。1.大坂城は幕府の直轄であったが、城を訪れた将軍は3人だけ。三代家光、14代家茂、15代慶喜。2.天守閣は、竣工から36年後の1665年落雷によって消失した。3.本丸御金蔵から4000両を盗んだ男がいた。その男は城の旗本の奉公人で梶助。4.雪の結晶を写生して記録した大坂城代がいた。名を土井利位。5.その城代のとき、大塩平八郎の乱が起った。土井はこの乱を制圧。出世して京都所司代になった。写真は、講義の模様。午後の句会は、まあまあの成績で、出句6句のうち先生からは2句選ばれただけだが、仲間からは残り4句のうちの3句が選ばれ、好評であった。

2022.06.13

コメント(0)

-

映画「ジュラシックパークⅢ」を観る

今日は、午前中は、テレビを見たり、録画した映画「ジュラシックパークⅢ」を観たりしながら過ごし、午後は、俳句を作ったり、大川沿いの散歩をしたりした。「ジュラシックパークⅢ」は、監督がスピルバーグでなくなったためか、前2作より迫力も面白さもあまり感じなかった。散歩では、水鳥はカルガモを一羽見ただけで、他の水鳥は見かけなかった。日曜日で水辺に人が沢山来ていたためだと思われる。

2022.06.12

コメント(0)

-

百田尚樹「プリズム」を読む

今日は、ほぼ一日、百田尚樹の「プリズム」を読んだ。難しいテーマを扱った小説である。主人公の女性が恋心を抱いた相手は、「解離性同一性障害」という病気を病んでいる広志という男性のいつかかある分身の一人・卓也。つまり広志は多重人格者なのである。小説の多くの部分を占める病気の説明が、あまりにも詳しすぎると思ったが、難しいことを分かり易く書くにはこのくらいくどく書かないといけないのかも知れないとも思った。この小説のお陰で、「解離性同一性障害」という言葉とその意味を知り、広志のような人に近い人が実際に存在するということも知った。 今回の、「プリズム」ちゅう題名もうまいと思う。光は色んな色が集まって出来ている、人間もいろんな性格が混じって出来ている。光はプリズムによって分かれる。人間も虐待などの精神的・肉体的ショックによっていろんな性格の人間に分かれる。本当にその通りなのだ。 主人公の聡子は、卓也を失ったから、失恋に終ったのかと思ったが、康弘と離婚できたということは、結局、広志と結婚するのであろう。出光にしても、ゼロ戦にしても、蜜蜂にしても、美容整形にしても、精神障害にしても、この作家は、徹底的に調べて書く人だと思った。

2022.06.11

コメント(0)

-

映画「バベットの晩餐会」を観る

今日は、午前中は、妻の病院行きへの付き添い、昼は外食、帰宅後は、テレビ録画した映画「バベットの晩餐会」を観た。「バベットの晩餐会」は、1987年のデンマークの映画で、パリのレストランで料理長だった女性がデンマークに亡命して来て、そこで、本格的フランス料理を作るという話。フランス料理をよく知ってるもんが観たら、すごい料理だということが分かるのであろうが、私にはよく分からなかった。画像は、映画のキャプチャーより。 今日の日付は、2022年(令和4年)6月10日は、数字が、2,0,2,2,4,6,10と並んでいて、フィボナッチ数列に似ている。更に、2022年(令和4年)6月10日16時26分42秒もあった。

2022.06.10

コメント(0)

-

高大街歩き8日目

今日は、高大大阪のよさ8日目。10時に淀屋橋西南詰めに集合して、12時に北浜浪花橋東南詰めで解散というスケジュールで付近の史跡や歴史的建築物を見て回った。今日見たものは、淀屋の屋敷跡、林一蔵像(民生委員の父)、帝国座跡、手形交換所発祥の地、松瀬青々生誕地、大阪倶楽部、懐徳堂跡、除痘館跡、除痘館記念資料室、銅座の跡(愛珠幼稚園)、適塾、大阪慶應塾跡、証券・金融の町跡、大阪美術倶楽部、鴻池本宅、大阪俵物取引会所跡、大阪証券取引所(五代友厚像)、大阪金相場会所跡。北浜で解散後、われわれの班10名は中之島公会堂の食堂で昼食・喫茶を共にした。オムライスがおいしかった。

2022.06.09

コメント(0)

-

映画「奥様は魔女」を観る。春麗句会に参加

今日は、昨日よりはちょっとだけ暑くなった。午前中は、昨日の展覧会の復習をしたり、俳句を作ったりして過ごし、午後は、春麗句会に参加し、その後、テレビ録画した映画「奥様は魔女」を見た。句会の成績は、好調で、5句出句して先生から5句全部選ばれ、うち3句が特選だった。映画「奥様は魔女」は、同名のテレビドラマを背景とした、2005年のアメリカ映画である。テレビドラマはよく知らないのだが、映画版は「恋人は魔女」という感じの作品で、魔女であることを打ち明けるかどうか迷うところがうまく表されていると思って見ていた。

2022.06.08

コメント(0)

-

モディリアーニ展を見に行く

今日は、中之島美術館へ「モディリアーニ展」を見に行った。この美術館は今年3月に開館したもので、ここを訪れるのは2度目。78点の展示物を見て回るのに、丁度2時間を要した。近所の中之島ルミエールというレストランで昼食を取り、その後、科学博物館のプラネタリウムを見て帰った-。「モディリアーニ展」は5つの部門に分類され展示されていた。モディリアーニはフランスの画家で1884年生れ、1920年没。プロローグ 20世紀前期のパリ ジャン・コクトー、アンリ‣ダンコンらのポスター作品5点を展示第1章 芸術家への道 ポール‣アレキサンドロ博士の肖像、カリアティードなど12点が展示されていた。第2章 1910年代のパリ ピエロに扮した自画像、ルネ、フジタの肖像などモディリアーニの作品6点と、ピカソ、ローランサン、ルソー、ルノアール、ドラン、ブラマンク、キリコ、パスキン、キスリング、ダビッド、シャガール、ユトリロ、藤田嗣治らの作品34点。特集 モディリアーニと日本 藤田嗣治、中原實、松本駿介、国吉康雄らの作品7点。第3章 モディリアーニ作品の真骨頂 肖像画と裸体画 若い女性の肖像、小さな農婦、座る裸婦、髪をほどいた横たわる裸婦、土リバル夫人の肖像、大きな帽子をかぶったジャンヌ、横たわる裸婦、少女の肖像など23点。下記は、案内チラシより。下記の左上は案内チラシより、続く3枚は、会場にて撮影。チラシ、髪をほどいた横たわる裸婦、少女の肖像、女優グレタ・ガルボのピンクの部屋。科学博物館では、プラネタリウムで、大阪の今夜の星空を見たあと、オーストラリア・シドニーでの星空も見て、そのあと「天の川の旅」を見た。天の川銀河のほか、5つの星雲が紹介された。満天の星空と限りない宇宙の神秘に酔いしれた50分間であった。

2022.06.07

コメント(0)

-

映画「俺達には明日がない」を観る

今日は、午前中は、テレビを見たり、俳句を作ったりして過ごし、午後は、テレビ録画した映画「俺たちに明日はない」を見た。「俺たちに明日はない」の原題は「Bonnie & Clyde」で、主人公2人の名前になっている。これでは分からないので、日本語の題名の方が分かりやすい。ウエイトレスをしている女性ボニーと刑務所から出所して少年クライドの出会いから始まり、ガソリンスタンドで誘ったモス、更にクライドの兄夫婦をクワエタ5人のグループを作り、強盗などの犯罪を重ねる。当然追われることになるが何度かは辛くも逃げ延びる。その間に二人の愛は深まる。しかし、最後は仲間の身内の密告により、二人は警官の銃で身体中蜂の巣状に撃たれて絶命。ほんとうに「二人には明日がなかった」。残虐なシーンだった。写真は、映画のキャプチャーから。

2022.06.06

コメント(0)

-

定例句会に参加

今日は、午前中は、俳句結社「築港」の定例句会に参加し、午後は、家でテレビを見ながら過ごした。句会の成績は、まずまずで、7句出句のうち、先生からは2句選ばれ、残り5句のうち3句は仲間から選ばれたが、2句は誰からも選ばれなかった。句会のあと、主宰の塩川先生がご高齢で、結社運営に必要な仕事が出来にくくなられたこと(ミスが多くなられたこと)について、今後どうするかを話し合ったが、はっきりした結論は出なかった。今日の画像は、先ず、大阪城公園アジサイ園の紫陽花。次に紫陽花以外の花。クチナシ、ガザニア、カラ、シモツケ、ナンテン、夾竹桃、タイサンボク、銀杏(実)、クローバー

2022.06.05

コメント(0)

-

大川沿いの散歩

今日は、午前中は、録画したテレビ番組を見たり、俳句を作ったりしながら過ごし、午後は、久しぶりに大川沿いの散歩をした。花はあまり咲いてなくて、鳥もあまり見かけなかったが、そういう季節なのだから仕方ない。今日見かけた花や鳥の写真を下にまとめた。鳥は、マガモ、アオサギ、コサギ、ムクドリ、スズメ。虫はシオカラトンボ。

2022.06.04

コメント(0)

-

百田「モンスター」読み終る、映画「バラ色の選択」を観る。

今日は、午前中に、百田尚樹の「モンスター」を読み終え、午後からは映画「バラ色の選択」を見た。また、夕方からは外食に出た。その間、エアコンのフィルターの掃除に来てもらった。「モンスター」は整形外科についてのPRのようにも読める小説だった。同時に、女性が美人かそうでないかによって不当に差別されていることへの警鐘でもあった。また、女性が手軽にお金を稼ぐ方法についても詳しく書かれていた。それだけにきわどい記述も多くあった。「バラ色の選択」は、1993年のアメリカ映画。映画の原題は「For Love or Money」で、直訳すると「愛を取るかお金を取るか?」。主人公のホテルマン・ダグは、結局、愛(恋人アンディ)を取り、お金(クリスチャンの出資金)はあきらめた。出資予定者の愛人(アンディ)と、ダグの恋人とが同一人物だったのが不運だったのだが、ダグは最終的に愛を手に入れた。そこでジ・エンド。しかし、クリスチャンの愛人でありながら、ウブなダグをもてあそんでいたような女性を恋人にしたところで、将来大丈夫なのだろうかと、私は思った。アメリカの男性はあまり気にしないのだろうか。画像は、映画のキャプチャー。

2022.06.03

コメント(0)

-

高大7日目、「モンスター」読み始め

今日は、高大の「大阪町歩き」の7日目で、講師の陸奥賢先生から、「茶道の起源と発展」と題した講義を聞き、午後は、クラスミーティングだった。帰宅後は、図書館で借りた百田尚樹の「モンスター」を読んだ。茶道の講義は、茶のルーツから始まり、初めは薬として、仏教とともに普及、次第に禅宗、武家、一般へと広がりを見せたようだ。茶道の普及・発展に貢献したのは、一休→村田珠光→武野紹鷗→千利休→古田織部と繋がる人物である。茶道の発展には堺の地が貢献している。利休は秀吉に取り立てられたが、最後は仲違いし、切腹させられた。その理由は、いくつもあるそうだ。次回は、実際の街歩きで、「淀屋橋、北浜周辺」。高大での受講風景。帰路で撮った写真とともに。 下左はモンシロチョウ昨日から読み始めた本は、あと100ページ足らずとなった。しかし、余り品のよい内容ではない。

2022.06.02

コメント(0)

-

午前BDへのダビング、午後社会福祉士来訪

今日は、午前中は、HDDに録画したテレビ番組をBDにダビングする作業を行い、午後は、妻の介護申請に従って、北区の支援センターから、社会福祉士が来訪した。社会福祉士の女性は、こっちの介護の希望などを聞き、介護保険証の番号を控えて帰った。こちらから質問もし、介護保険というのがどんな仕組みかは分かった。しかし、今日来た人はケアマネジャーではなく、至急に、こちらの希望に合うサービスに強のケアマネを探してもらうことになった。 その後、電話があり、ケアマネが決まり、その人と2人で、6月14日に再度訪問して、ケアプランの原案について相談し、確定するそうだ。 早く実際のサービスを受けたいのに、一連の契約が済むまで「おあずけ」状態で、いろいろ手続きを重ねなければ、なかなか前に進まないものである。今日の写真は、外に出たときの撮ったもの。アジサイ、ヘメロカリス、バンジーにモンシロチョウ。

2022.06.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1