2014年05月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

サントリー山崎蒸留所 (天下分け目の天王山)

一時中断して・・。連休で大阪にいた時にサントリーのウイスキー工場の見学に出かけてきました。紹介するなら今なので先に載せてしまいます。サントリー山崎蒸留所 (天下分け目の天王山)国産第1号のウイスキー誕生天下分け目の天王山山崎の戦い天王山の南麓にある山崎蒸留所は大阪府三島郡島本町山崎にある。天王山自体は京都府に組み込まれているのだが、最寄りのJR山崎駅は大阪と京都にまたがり、阪急大山崎駅は京都府に所属している。つまり現在の山崎と言う場所は、大阪府山崎と、京都府大山崎とに区分けされてしまっている。黄の円がサントリー山崎蒸留所。その北側(裏山)が天王山である。因みに青い円が妙喜庵・・茶室(待庵)が国宝。サントリー山崎蒸留所後方に見えている山が天王山(標高270.4m)の一部。このウイスキー工場は国産1号のウイスキーを造り出した工場なのです国産1号のウイスキー「サントリー・ウイスキー白札」国産第1号のウイスキー造りはワイン事業の収益で造られたと言う。国産第1号のウイスキー誕生サントリーホールディングス株式会社(Suntory Holdings Limited)は鳥井信治郎氏(1879年~1962年)が、葡萄酒の製造販売を目的として起業した鳥井商店に始まる。創業1899年(明治32年)当時は酒類を扱うのは薬種問屋で、大阪の薬種問屋(小西儀助商店)を独立すると最初は日本人の味覚にあったワインの販売を始める。「赤玉ポートワイン」1907年(明治40年)発売がそれである。これは日本初の女性のヌード・ポスター(1922年)の効果もあり、当時驚異的な売り上げを記録したそうだ。(現在は「赤玉スイートワイン」に改名)鳥井信治郎氏は、今度はその資金を惜しみなくつぎ込み、不可能と言われていた国産ウイスキーの製造を始める。1921年(大正10年)株式会社寿屋を設立し、ウイスキー造りに適した土地を探し求めてこの山崎にたどりついた。山崎は万葉の昔から名水の里として知られる場所。竹林から湧き出る良質な水がウイスキー造りに適していてた事が一つ。また木津川と桂川と宇治川の温度の異なる川の合流場所で濃霧が発生しやすい地形的問題もウイスキーにとって理想の場所だったそうです。かくして1923年(大正12年)山崎にモルト・ウイスキー蒸留所が建設。1929年(昭和4年)には国産ウイスキー第1号の「サントリー・ウイスキー白札」が発売された。それは日本で初めて造られた本格的なウイスキーの誕生。ところでウイスキー造りが成功したのはそれだけではない。鳥井信治郎氏の嗅覚と味覚が人より抜きん出ていた事が成功につながっているようだ。(彼の生涯を舞台にした「大阪の鼻」ではきき酒コンクールの逸話が紹介されている。)館内には鳥井氏の寝室のサイドボードが展示されていて、毎晩寝室にグラスを並べて常にブレンドを試して自ら研究していた・・と言う事も紹介されている。ビールとウイスキーは原材料と仕込み発行まではほぼ一緒。ウイスキーはそれから2回蒸留して樽で寝かす。手間がずっとかけられている。原料仕込み部屋蒸留タンクのある部屋蒸留タンクはそれぞれ形が微妙に異なる。たったそれだけで味に違いが出るのだそうだ。貯蔵・熟成室熟成4年物のウイスキーの色年とともに色はくすんで行く。ここでは樽の素材にについても講義があった。樽に使われる木の材質だけでなく、以前バーボンを詰めていた樽やシェリーを詰めていた樽に入れて熟成させると芳香の異なるウイスキーが生まれるそうだ。ウイスキーは樽も命。寝かした年代だけでない香りと味わいが生まれる。それらウイスキーをより美味しくブレンドして、山崎は造られている。ワインのようにただ何年物・・と言うだけでなく、異なる年代のウイスキーをブレンドした格別の一杯を見学の後に試飲させてくれた。(他では飲めないウイスキーだそうだ。)試飲はブレンドの山崎と白州(はくしゅう)の一杯ずつ。本当に美味しかった。特に山崎は最高でした(オリジナルのナッツとチョコレート付き)土産コーナーではここでしか買えない逸品がある。また、もっと飲みたい人には1人1000円であれこれ飲めるサービスがあったような・・。1階、ウイスキーのライブラリーところで初のワインの「赤玉」を太陽(SUN)にみたて、名前の「鳥井(とりい)」を合体。ウイスキーの「サントリー」は SUN + 鳥井 のダジャレから生まれている。1963年(昭和38年)には社名もサントリー株式会社に変更。見学は前日までの事前予約制 。天下分け目の天王山天王山にはかつて秀吉の城であった山崎城が建っていた。古来山崎は交通や経済、軍事の要所であり、何度も戦場になった土地である。山崎城は大坂城が築城するまで秀吉が本拠地としていた城でもあるそうだ。彼は信長の弔い合戦の時にここを奪取した。故事(こじ)にある「天下分け目の天王山」がここ山崎なのである。つまりここは羽柴秀吉VS明智光秀の合戦の場所。山崎を制した羽柴秀吉が天下を取り、豊臣秀吉になった場所。だから天下分け目の合戦の場所であり、勝敗や運命の重大な分かれ目の事を指す言葉として現在に残っている。天王山地図赤い星がサントリー山崎青い五角形が天王山山頂、山崎城跡ピンクの円が山崎の合戦場所山崎の戦い(1582年6月13日)明智光秀が主君、織田信長に対して謀反を起こした本能寺の変(1582年6月2日)後、最初に陣取った場所は男山城と山崎城だったそうだ。しかし秀吉が疾風のように打倒光秀を掲げて中国地方から戻って来ると(中国大返し)光秀は慌てた。秀吉が摂津富田(山崎のすぐ近く)で軍政を整え総大将となる頃には、情報を知った光秀は男山の布陣を撤収させて淀古城、勝竜寺城へ退散する準備を始めている。この時点で光秀は天下人になる為の必要な手立てが整えられず、ふくれあがる秀吉軍にすでに負けていたのである。秀吉の軍は2万を超え主戦場を山崎に想定して進軍。12日対峙が始まると、光秀の所からは逃亡者も続出。挟み撃ちになり、主力部隊も戦いで敗れ総崩れになる中、光秀は淀古城、勝竜寺城へ退却。秀吉が山崎城を陣取る頃、勝竜寺城からは光秀の兵の脱走は続き兵は減少。すでに勝敗は決まっていた。天は秀吉に味方した。光秀は坂本城を目指して落ち延びる途中土民の落ち武者狩りに遭い、竹槍に刺され最後は家臣の介錯により自刃したと伝えられている。一方、秀吉はこの信長の弔い合戦に勝利した結果、清洲会議を経て信長の後継者としての地位を固めた。最初の地図で紹介した「妙喜庵・・茶室(待庵)」は天王山の戦いで天下を平定した秀吉をねぎらって千利休が秀吉の為にお茶を点てた場所だそうだ。もうすぐ信長様の命日なのですね。・・・山崎おわり。

2014年05月30日

コメント(0)

-

ブルージュ(Brugge) 11 (聖母教会)

実はこちらの教会はかなり大がかりな改修中でした。教会は本来薄暗いのですが、昨今は美術価値のある作品をより見せたりする為にどこの教会も結構内部の照明にこだわっています。つまり教会の聖堂の高い位置からサーチライトなどが当たるように電気配線がされているのです。教会の床板をはがして、溝を掘り、電気やIT関連の配線を地下や壁に這わせて・・の改修工事なのです。何気にかしいでる柱もあるし、しかも尖塔はレンガです。かなり修復には時間がかかりそうな気配です。それでも教会はお金を取り見学者の入場をさせていますが・・。ところで、何げにスルーしそうな教会ではありますが、「金羊毛勲章(Toison d'or)」がハプスブルグ家に継承され、現代にいたったルーツがここにあるのです。ブルージュ(Brugge) 11 (聖母教会)聖母教会(Onze Lieve Vrouwekerk - in Bruges)(Church of Our Lady Bruges)シャルル・ド・ヴァロワ・ブルゴーニュマルグリット・ド・ブルゴーニュマリー・ド・ブルゴーニュ二つの柩の謎ミケランジェロの聖母子像教会の正確な礎石年は不明。およそ13、14世紀~15世紀にかけて長期に建造。鐘楼の高さは122.3m。レンガの塔としてはドイツで2番目の高さだそうだ。ここにはミケランジェロの手による大理石の「聖母子像」がある事でも多くの巡礼者が訪れている。しかし、トリップ・アドバイザーの観光ランキングで見るとなんと19 位である。最近は人気ないのね 教会は、かなり大がかりに修復中だったので身廊は立ち入り禁止。本来ならミサの席が並ぶところである。身廊の奧、壁の向こうはクワイヤ(quire)で古い聖歌隊席があり、その奧のアプス(apse)部分にブルゴーニュ公女マリーと父シャルル突進公の霊廟がある。ここはブルゴーニュ家の霊廟である。ブルゴーニュ公シャルル突進公(Charles le Téméraire)(1433年~1477年)の柩甲冑にカブトが置かれ足下にはライオンを踏みつけている。これはまちがいなく当時の騎士の柩の装飾スタイルである。金羊毛勲位の装飾と説明している書もあるがそれは確認できていない。柩の側壁の飾りはおそらくブルゴーニュ公シャルルの家系図と思われる。確かに金羊毛勲章は彼の父、フィリップ3世(Philippe III)こと、フィリップ善良公(Philippe le Bon)(1396年~1467年)が創設した騎士団である。金羊毛勲については別の回で詳しく解説しています。その時に当時のブルゴーニュの事や、金羊毛勲章(Toison d'or)」がハプスブルグ家に継承された理由も詳しく書いています。リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)父亡き後、シャルル突進公(Charles le Téméraire)は騎士主催者となるが、父王がブルゴーニュの繁栄に尽力したのとは違い、シャルル突進公はフランス王位にも興味があり、野心家であったようだ。シャルル・ド・ヴァロワ・ブルゴーニュ(Charles de Valois-Bourgogne)(1433年~1477年)シャルル突進公(Charles le Téméraire)後継は娘マリーだけだったので、最後のブルゴーニュ公国の君主(在位:1467年~1477年)と言う事になる?。フィリップ善良公と、ポルトガル王ジョアン1世の娘イザベルの間の三男で、「突進公」などとあだ名される事から割と考えるよりも行動・・と言う人だったようだが、先駆けたいろいろな兵法を考案した事でも知られる。結果的にはフランス王国の統一を進めていたルイ11世との戦いに敗れナンシーの戦いで戦死。彼の死後のどさくさにフランス領は獲られてしまう。※ 残されたフランドルを死守する為に娘マリーは婚約者のマクシミリアン1世(Maximilian I)に助を求めた。その婚約者こそがハプスブルグ家のマクシミリアン1世であり、後に神聖ローマ皇帝となる人。二人の孫がカール5世であり、マクシミリアン1世の次に神聖ローマ皇帝として即位している。ところでシャルル突進公は3度結婚しているそうだ。(公位継承以前に2度、継承後に1度)1人娘のマリーは2番目の妻(母方のいとこイザベル)との間の子。3番目の妻はイングランド王エドワード4世の妹にしてリチャード3世の姉であるマーガレット・オブ・ヨーク(Margaret of York)である。つまり彼女は薔薇戦争(1455年~1485年/1487年)に勝利し王となったヨーク家出身の姫なのである。マルグリット・ド・ブルゴーニュ(Marguerite de Bourgogne)(Margaret of York)(1446年~1503年)3番目の妻ブルゴーニュ公妃となったマーガレットは当時最も裕福で、最も力があり、最も洗練された公爵夫人だったそうだ。マーガレットはエドワード4世の妹にしてリチャード3世の姉にあたる。シャルルとの結婚はイングランドとブルゴーニュ公国の同盟の為の政略結婚であったが、ブルゴーニュ公妃として彼女の果たした役割は大きい。自身には子は無かったが、先妻イザベルの遺児マリーの良き母として努め相談にものったと言う。そして父王と並べてこの霊廟に二人を置いたのも彼女である。さらに早世したマリーの遺児フィリップとマルグリットも育てている。優しい人だったのだろう。※ 遺児フイリップの子供(マリーの孫)がカール5世である。ブルゴーニュ公シャルルの娘マリー・ド・ブルゴーニュの柩実はこの棺の中にマリーの夫である神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世の心臓が入れられていると言う。愛する人の所に自分の心臓を届ける風習と言うのがいつから始まったのか定かでないが、欧州の貴族の間にそう言う風習があり、ナポレオンもかなわなかったが、そうする予定だった。心臓の分割埋葬については別に書いています。リンク ハプスブルグ家の分割埋葬 心臓の容器と心臓の墓マリー・ド・ブルゴーニュ(Marie de Bourgougne)(1457年~1482年)彼女と結婚すれば公領を相続できるのだから、ブルゴーニュ公女の結婚は近隣諸国の感心の的。結局ブルゴーニュ公を継承するシャルル突進公の娘マリー・ド・ブルゴーニュ(Marie de Bourgougne)(1457年~1482年)の結婚相手は後に神聖ローマ帝国の君主となるハプスブルグ家のマクシミリアン1世(Maximilian I)(1459年3月~1519年)に決まった。.美しい姫として領民からも愛されていたが、マクシミリアン1世ともラブラブだったのだろう。心臓を送るくらいだから・・。しかし、マリーは第4子を懐妊中に落馬事故にあい25歳の若さで亡くなってしまった。だからこの霊廟には父王と並んで娘マリーの棺が並べられているのである。遺児の息子は美貌で有名なフィリップ(美公)。その子供シャルルがマクシミリアン1世の次に神聖ローマ皇帝になったカール5世(Karl V)(1500年~1558年)である。つまりシャルルの野心は彼の曾孫(ひまご)がかなえてくれた・・と言う事になる。ところで一つの疑問が・・。二つの柩の謎最初仲良く並ぶ二つの柩はシャルル突進公とその妻マルグリットのものだと勝手に思っていたのだが・・。実際、この霊廟はブルゴーニュ公シャルル突進公と若くして早世した愛娘マリーのものであった。確かに先に亡くなったのはシャルルで、次いで娘のマリーである。この霊廟はおそらくシャルル突進公の妻、マルグリットにより整えられたのだろう。もしかしたら隣は本来マルグリットの場所だったはず。ではマルグリットの墓はどこに?不思議な事にシャルルの妻マルグリットはここに埋葬されていない。あれだけブルゴーニュ家の行く末に貢献したにもかかわらず・・である。マルグリットは1503年にメヘレンで亡くなった。盛大な葬儀が営まれメヘレンのフランシスコ会修道院の教会に葬られたらしいが、後の宗教戦争のさいに破壊されて消えてしまったと言うのだから気の毒である。アプス(apse)が見下ろせる北側の壁に前回紹介したグルートフーズ家の礼拝室の窓が見える。南側の側廊にはかつてブルージュの豪商が購入して教会に寄贈した作品だと言われるミケランジェロ製作の聖母子像が置かれた礼拝所がある。ミケランジェロの聖母子像もとはシエナ(Siena)大聖堂の為の作品だと言われているが????1514年頃にブルージュの商人が金貨100枚で購入したとか・・。作品は1504年ごろの物とされるが、ミケランジェロの主要作品に数えられていない為に資料がない。形としては霊廟(れいびょう)タイプ。Madonna by Michelangelo聖母子像はこれまで2度も略奪されたという。1度目は1794年フランス革命家により、2度目は1944年にはナチ・ドイツによって略奪。聖母子と言っても成人ではなくベビーであるからピエタ(Pietà)ではない。ミケランジェロらしい生気に欠ける気がするが、確かにマリアはミケランジェロっぽい。ところで当時のミケランジェロはすでに売れていたから忙しかったはずだ。1505年にはローマ教皇ユリウス2世の霊廟製作に入っているが、それさえバチカンの仕事が入り忙しくて何年も引き延ばした上にこれは不完全な形で決着した。(人に手伝ってもらって一部だけがミケランジェロと言う形で納品している。)この作品もかろうじて聖母はミケランジェロの可能性はあるかも知れないが、左右の二人は確実に別人と思われる。総じて本物かどうかちょっと怪しい気はするが、当時のブルージュはお金があったからね。( ̄~ ̄;)ウーンミケランジェロ・ブオナローティ(Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni)(1475年~1564年)盛期ルネサンス期のイタリアを代表する総合芸術家。「ミケランジェロ」についてはバチカンなど数多く書いていますから、検索して見てね。つづくリンク ブルージュ(Brugge) 12 (ペギン会修道院と愛の湖)

2014年05月26日

コメント(0)

-

ブルージュ(Brugge) 10 (聖母教会周辺から)

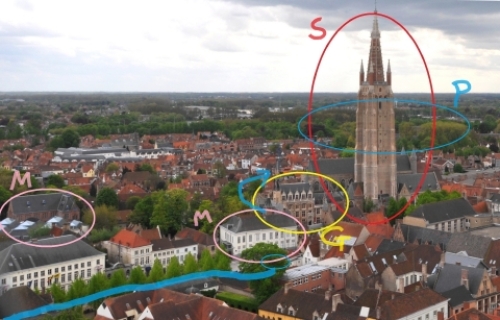

タイトルについて「わたしのこだわりブログ(仮)」の仮(かり)タイトルであるが、2009年4月にブログをスタートしてから結局タイトルは決められず、「仮」のまま継続したのでこのようになっています。当時はヤフー検索でも、(仮)タイトルの使用は私以外誰もいなかった事もあります。ところが、最近やたら多くなっています。それはゲームサイトのニコニコ動画が2012年10月に(仮)を使用してからです。ニコニコ動画(現在Ameba)は、その後ゲームソフトの末尾に必ずと言っていいほど(仮)を載せるようになり、今や(仮)だけでそこのゲームソフトしか出ない程に・・。私的には(仮)はのっとられてしまったような気分だ ( ¬^¬ ) ムウ~今回のアクセスの上昇は(仮)のせいかな ? ブルージュ(Brugge) 10 (聖母教会周辺から)グルートフーズ美術館(Gruuthuse Museum)ブランギン美術館アーレンツハイス(Brangyn Museum Arentshuis)聖母教会(Onze Lieve Vrouwekerk - in Bruges)聖ヤンス病院 メムリンク美術館(Sint Jans hospitaal Memling Museum)今回はダイフェル(Dijver)からグルートフーズ通り(Gruuthusestr)につながる聖母教会界隈の紹介です。言ってみれば外側から聖母教会を見る・・と言った回です。このあたりはなかなか素通りの観光客は写真に撮らないので情報が少ない場所。敢えて細かく紹介する事にしました。実際ブルージュ観光は人気・・とは言え情報が少ないし、ベルギー観光局の情報サイトが良くないのです。その上ガイドブックでさえ写真を取り違えているカ所もある。実はブルージュと言う街は今でこそ田舎ですが、中世は金融でも、貿易でも欧州一と言うほど賑わったすごい街だったのです。これから紹介する聖母教会には中世のブルージュの君主と娘の棺が置かれているのですが、その娘の孫がカール5世です。そのへんの事情は棺の時に紹介します。鐘楼からの写真で位置関係を説明S・・・聖母教会G・・・グルートフーズ美術館M・・・美術館(左 グルーニング美術館, 右 ブランギン美術館アーレンツハイス)P・・・ペギン会修道院ブルーのラインは運河の位置グルートフーズ通り(Gruuthusestr)とグルートフーズ家の門と聖母教会の鐘楼手前の撮影場所はダイフェル(Dijver)通り側グルートフーズ家と聖母教会は隣接している・・と言うよりはほぼ接着しているのである。教会の聖堂の脇にはグレートフーズ家の者だけが礼拝に参加できる小部屋が造られているからだ。グルートフーズ美術館(Gruuthuse Museum)建物右後方が聖母教会13世紀に遡るグルートフーズ(Gruuthuse)家の邸宅は現在美術館として公開されている。入り口上の飾りは騎士として成功した印?グルートフーズ(Gruuthuse)家ビールの香りをつける薫草(gruit)の販売独占で成功したグルートフーズ家。特にフランドルの黄金時代の富と贅沢の中で育ったルイス・デ・グルートフーズ(Louis de Gruuthuse)(1422年~1492年)の代には最も輝かしい時代を構築。ルイスは騎士としてトーナメント(ホワイト・ベアの大会)で何度も優勝。その腕はブルゴーニュ公の目にとまり宮廷入りをする。ゲントとの戦いでは勇敢で忠実な盟友となり、軍事スキルも得て政治家になるとブルゴーニュ公シャルルの依頼で娘マリーの縁談をまとめたのである。因みにここは娘のブルゴーニュ公女マリー(マリー・ド・ブルゴーニュ・Marie de Bourgougne)とシャルルの霊廟になっている。)ルイスはとんとん拍子に出世してグルートフーズ家の地位を確固たるものに・・。(バラ戦争からの亡命中のエドワード4世をかくまったので、後にウィンチェスターの伯爵の称号も得ているし、金羊毛騎士団にも名を連ねている。)かくしてグレートフーズ家は軍事、外交で仕え、コレクターとして、パトロンとしても一流貴族に名を連ねた家なのである。ダイフェル(Dijver)側のブランギン美術館アーレンツハイス(Brangyn Museum Arentshuis)地下をもぐる運河のトンネルをくぐると・・。トンネルをくぐり・・・船越しに見た聖母教会と手前がグルートフーズ家の屋敷の一つ聖母教会(Onze Lieve Vrouwekerk - in Bruges)(Church of Our Lady Bruges)高さ122.3m。こちらは教会の聖堂側。(教会の後部屋根組のあたりを専門用語でシュヴェ(仏語 chevet)と言うらしい。)ブランギン美術館アーレンツハイスのトンネル裏側(聖ボニファティウスの橋から)ブランギン美術館アーレンツハイス(Brangyn Museum Arentshuis)写真の建物アーレンツハイスは18世紀貴族の邸宅で、現在美術館として公開されている。2階はブルージュ生まれのイギリス人、ウェールズの芸術家フランク・ブランギン(Sir Frank William Brangwyn)(1867年~1956年)が寄贈したコレクションが展示。アーレンツホフ(Arentshuis)写真右がアーレンツハイス(Arentshuis)で左が運河挟んでグルートフーズ美術館(Gruuthuse Museum)ここはアーレンツハイスの裏庭である。ちょっと見えにくいが「死」、「戦争」、「饑餓」、「革命」をテーマにした「黙示録の4騎士」のブロンズ像がある。写真左奧には運河にかかる聖ボニファティウスの橋があり、グルートフーズ(Gruuthuse)家の裏庭に通じる。聖母教会の撮影ポイントでもある。聖ボニファティウス(St Bonifatius)(672年頃~- 754年)8世紀にゲルマニアにキリスト教を伝えた伝道師。ドイツの守護聖人教皇グレゴリウス2世より「善をなす人」を意味するボニファティウスの名を与えられゲルマニア地域の司教に昇任するも伝導中のフリースラントで殉教。ゲルマニアのローマ帝国時代の国境の北部および西部におけるキリスト教化は彼のおかげらしい。聖ボニファティウス橋の上から(南、ペギン会方面)運河はこのあと右に教会を回り込む形でメムリンク美術館の横を通りペギン会修道院へ向かう。メムリンク美術館の裏手聖ヤンス病院 メムリンク美術館(Sint Jans hospitaal Memling Museum)12世紀に建てられたヨーロッパ最古の病院とされる? 聖ヤンス(聖ヨハネ)施療院の中が今は美術館となっている。(聖ヨハネ病院は十字軍の時に出てきましたね。)その為中には病院関係の器具なども展示されている。メムリンク美術館と呼ばれるのは、ハンス・メムリンク(Hans Memling)の祭壇画と聖ウルスラの絵が所蔵されているからである。聖母教会の入り口(拝廊)の正面に位置していてかなり広い敷地面積。中には薬局の役割も担っていた僧院も併設。聖母教会入り口正面側の美術館入り口次回、聖母教会内部リンク ブルージュ(Brugge) 11 (聖母教会)

2014年05月22日

コメント(0)

-

ブルージュ(Brugge) 9 (Dijver)

長らくお待たせしました ぺこ <(_ _)>連休前にストップしていたプルージュの続きです。ブルージュ(Brugge) 9 (Dijver)ダイフェル(Dijver)聖ヨハネス・ネポムク(Sanctus Joannes Nepomucenus)運河クルーズ運河観光の名所、ローゼンダッカイ(Rozenhoedkaai)の埠頭から運河に併走する通り、ダイフェル(Dijver)運河通りからです。運河観光の船からの目線と共に紹介します しばらく開いてしまったので再び地図を載せておきます。Aは前回紹介したローゼンダッカイ(Rozenhoedkaai)の埠頭。ダイフェル(Dijver)はBの場所です。BとCのつなぎ目まで紹介。ローゼンダッカイから最初の橋(名前は不明)マルクト広場につながる通りの名前はウォレス通り(Wollestraart)橋の上には聖ヨハネス・ネポムク(Sanctus Joannes Nepomucenus)の像聖ヨハネス・ネポムク(Sanctus Joannes Nepomucenus)ボヘミア出身で1387年、プラハの司教の教区牧師だった彼はおそらくボヘミア王との間にトラブル(王妃の告解の秘密を守った)があり、拷問の後、川に落とされ溺死して殉教した。謙虚で信心深い彼は教会関係者からも市民からも愛されていたようで教皇ベネディクト13世によって1729年に聖人に認定。現在プラハの聖ヴィート大聖堂に埋葬されていて、ボヘミアの守護聖人であると同時に、水の脅威や橋、船員の守護聖人。告解に関係する守護聖人。それになぜか製粉業者の守護聖人になっている。川や橋の近くに多く彼の像が置かれているらしい。持ち物に十字架、頭には5つの星がついた輪が聖ヨハネス・ネポムクの印である。右側ボート乗り場の場はホテル・ドゥ・オランジェリー(Hotel de Orangerie)客室は20室。4つ星がついているようです。ダイフェル通りから見える塔は聖母教会この通りの左側表はお土産屋やレストラン、ホテルが連なる。聖母教会までの道には時期には蚤の市がでるそうだ。ダイフェル運河岸の蚤の市毎年春から秋、3/15~11/15の土・日曜 10:00~18:00ダイフェル運河岸で開催れているそうだが、行った時は曜日でなかったので残念 ダイフェルの通りがここから少し広がる。ちようどこのあたりにグルーニング美術館(Groeningemuseum)の入り口(左手)がある。地図のBとCのつなぎ目がここ。運河はこれから通りの下をくぐり、建物の下を通過。船は一隻しか通過出来ないので順番待ちの渋滞ができるのだ。建物はブランギン美術館アーレンツハイス(Brangyn Museum Arentshuis)細密画のコレクションがとても面白い美術館であり、裏庭から聖母教会が撮影できる。ダイフェル通りはここからグルートフーズ通り(Gruuthusestr)に名前を変える。運河クルーズローゼンダッカイの埠頭を出たクルーズ船は、市役所裏の古文書館裏を通り、北上してスピーガル運河へ。ヤン・ファン・アイク像を見てからUターンして一度スタート位置に戻る。今度は反対にダイフェル方面に南下。聖母マリア教会の隣のグルートフーズ家裏手を抜けベギン会修道院方面へ。修道院入り口の愛の湖まで出たら再びUターンして元へ戻る、という約40分のコースである。値段はだいたい7.6ユーロくらい。(乗船場所にもよる)3月1日~11月15日まで運行。あまりひどくなれば雨天中止。橋の上からダイフェル方面を撮影。グルーニング美術館(Groeningemuseum)入り口ここは門。美術館はこのずっと先にある。グルーニング美術館(Groeningemuseum)15~20世紀のオランダ、ベルギーの画家、初期フランドル派の絵画が展示されている。ヤン・ファン・エイク、メムリンク、ヒエロニムス・ボスなどの作品が展示されているが、作品数はそんなに多くはない。1時間もしないで見終わってしまう。ところで、ここにはヒエロニムス・ボスの「三連祭壇画」と「最後の審判」の絵がありました。前に「ピーテル・ブリューゲルとヒエロニムス・ボス」でボスの奇っ怪な絵画を紹介しましたが、ここもいつか紹介したいです。(今は時間がありません)リンク ピーテル・ブリューゲルとヒエロニムス・ボス運河のトンネルがちょうど道路の盛り上がっている下にある。その下ダイフェル通りと民家の真下をくぐり抜けると右がグルートフーズ家(Gruuthuse)の屋敷。今はグルートフーズ博物館(Gruuthuse Museum)となって内部公開されている。聖母教会に隣接したこの屋敷には特別な部屋があり、聖母教会に行かなくても礼拝できる窓があいている。聖母教会につづくリンク ブルージュ(Brugge) 10 (聖母教会周辺から)

2014年05月19日

コメント(0)

-

神田明神 (薪能)と御霊信仰

最近日本の神様とご縁があるようです 今回も日本の神様の紹介となりました。ブルージュとゲント、ハーグなど6月末までに終わらせたいのに困ったものです 神田明神 (薪能)と御霊信仰神田明神御霊信仰(ごりょうしんこう)神田明神の薪能(たきぎのう)神田祭能一昨日(14日)、神田明神の薪能に誘われました。平成15年より始まった神田明神薪能は今年で12回目だそうです。屋外舞台で夜のかがり火の中で舞われる能はこの上ない贅沢でした。ただ、演目中の写真撮影は禁止なので巫女さんの舞だけですが神田明神とともに紹介します。本郷通りからの表参道入り口はビルに囲まれ、裏参道はマンションの狭間に・・。都会の神社は狭いです 随神門現在の門は昭和天皇御即位50年記念事業として再建されたもの。門の左右には「門神」or「門守」である隨神像が配されているのだが、宮人の姿の随神は初めてかも・・。この日は本殿が舞台になる為にテントが貼られて宮が撮影できませんでした。神田明神神田大明神は徳川家康がここぞ・・と思う戦いの時に戦勝の祈祷を願い、勝利を得た事から特に徳川家縁起の神社として祀られています。元和2年(1616年)に江戸城の表鬼門守護の場所にあたる現在の地に遷座し、幕府により社殿が造営。以来江戸城下を鎮守する「江戸総鎮守」の社に・・。(現在も神田、日本橋、秋葉原、大手町、丸の内、旧神田市場、築地魚市場など108カ所の町会の総氏神となっている。)祭神は3柱ですが、神社境内には摂末社(せつまつしゃ)が10社以上ある。いろいろなご縁で元の場所にいられなくなった神社が遷宮されてきているようです。祭り神は3柱一の宮・大己貴命(おおなむちのみこと)(だいこく様) ・・天平2年(730)ご鎮座。国土経営、夫婦和合、縁結びの神様として崇敬二の宮・少名彦命(すくなひこなのみこと)(えびす様) ・・・商売繁昌、医薬健康、開運招福の神様三の宮・平将門(たいらのまさかどのみこと) ・・延慶2年(1309)にご奉祀。除災厄除の神様。1~3の宮となっているが御祭神は3柱とも本殿の中入り口、左手にある手水舎。その右奧に大黒様と恵比寿様の像がある。大黒様とお百度石高さ6.6メートル重さ約30トンで石造りとしては日本一えびす様の像御霊信仰(ごりょうしんこう)有名なのは北野天満宮の菅原道真(すがわらのみちざね)公ですが、神田明神にも平将門(たいらのまさかど)が祀られています。祟る怨霊(おんりょう)を鎮めて御霊(ごりょう)とすることにより祟りを免れ、平穏と繁栄を願う信仰が御霊信仰(ごりょうしんこう)です。平将門(たいらのまさかど)の首塚が同じ千代田区にある関係の因縁のようです。14世紀初頭に疫病が流行し、それが将門の祟りであるとされて供養が行われ神田明神では相殿神(あいどのしん)として三の宮に祀られた(1309年)ようです。平将門神に祈願すると勝負に勝つらしい 因みに御霊信仰(ごりょうしんこう)と言えば菅原道真(すがわらみちざね)公も有名です。道真公については「北野天満宮 梅花祭り」の中、北野天満宮と御霊信仰でも触れています。リンク 北野天満宮 梅花祭り神田明神の薪能(たきぎのう)薪能は、夏場の夜間、能楽堂、もしくは野外に臨時に設置された能舞台の周囲にかがり火を焚いて、その中で特に選ばれた演目を演じる能楽です。起源は平安時代中期にまで遡り、奈良の興福寺で催されたものが最初。薪御能の発祥は神事や仏事における神聖な儀式が目的だったようです。本殿前の特設テント席は8000円~3500円全席有料。シテ方の金剛流は、古くは法隆寺に奉仕した猿楽座の坂戸座を源流とする能楽シテ方五流派の一つだそうです。舞においては、「舞金剛(まいこんごう)」能面や能装束に名品が多い事から「面金剛(おもてこんごう)」と呼ばれるそうです。(豊臣秀吉拝領の「雪の小面」や艶麗な「孫次郎」などを所蔵するそうです。)今年は明神能「幽玄の花」とタイトルされお題目は素謡は「神歌」・・・金剛流家元狂言は「佐渡狐」・・・和泉流(野村万作・野村萬斎)仕舞は「鵜之段」・・・金剛流家元能は「羽衣」・・・金剛流(遠藤勝寛)残念ながら演目中の撮影が禁止されていたので、最初の雅楽・巫女舞(神田明神雅楽部)のみ何とか撮影神田祭神田祭は江戸三大祭、山王祭、深川祭と並ぶ一つであり、また京都の祇園祭、大阪の天神祭に並ぶ日本の三大祭にも数えられる有名な祭りだそうです。江戸初期、神田祭といえば神事能が主体の祭礼。(現在は5月15日もとは9月15日だったらしい)本祭りと陰(かげ)祭りが隔年に行われるそうで今年は蔭祭の歳。(神幸祭と神輿宮入は本祭り)今年は地味なようですが、108カ所の町会の総氏神になっているので宮御輿の数もハンパないようです。「氏子御輿庫」には氏子中の神輿約50基や「鳳輦神輿奉安殿」には神社鳳輦・神輿2基保管されているなど他にも御輿の保存庫がある。能能は、観阿弥が猿楽(舞楽の部分?)を昇華させた幽玄美を追求した音楽舞台である。簡単に言えば日本版のミュージカルである。ただ、その性質は天と地ほどの差があるが・・。その静と動を極めた高尚で気高い動作と舞。シテの神がかる表現美は幽玄・・と言う言葉が最も似合う。幽玄は中世の文学・芸能の美的理念の一つで言葉に表せない趣の表現であるが、それをさらに昇華させて完成させたのが、息子である世阿弥。夢幻能は能の持つ優美さを最も的確に表現した言葉であろう。世阿弥の著した能楽の書、風姿花伝は父、観阿弥の元で学び、自身で追求し、昇華させて完成された奥義書の一つである。今に伝わる能は、観阿弥と世阿弥親子がい無ければ存在しなかったであろう高尚な芸術芸能である。しかし、歴史を見ると面白い。観阿弥と世阿弥親子の親戚筋である音阿弥の流れをくむ観世流よりも今春流の方にその奥義の多くが伝えられているそうだ。あまり勉強してこなかったけど学生の頃「能楽」を専攻してたのですだから観るのもそれ以来かも・・。神田明神おわり・・次回こそブルージュに

2014年05月15日

コメント(0)

-

京都 伏見稲荷大社 2 (千本鳥居)

今回は稲荷山の神蹟(しんせき)の参拝ルートを示す千本鳥居の紹介です。山の上まで続く鳥居は、実はいろんな形で存在しています。よくポスターなどで紹介される美しい朱塗りのトンネルは山の下方の、ほんの序の口部分の鳥居なのです。今回は何カ所か「登る鳥居」を合わせて紹介します 京都 伏見稲荷大社 2 (千本鳥居)千本鳥居(せんぼんとりい)鳥居の朱(しゅ)と賢者の石秦氏稲荷山の神蹟(しんせき)参拝ルートA・・スタート B・・二股鳥居 C・・奧社奉拝所D・・熊鷹社 F・・三ノ峰(下社) 間ノ峰 (荷田社神蹟) G・・二ノ峰(中社) H・・一ノ峰(上社)I・・御釼社 j・・清滝 K・・御膳谷奉拝所ルート上のだいたいの神蹟(しんせき)のみ書き込みました。千本鳥居(せんぼんとりい)千本鳥居と呼ばれるが実際は信者より奉納された鳥居が隙間無く、1万基はあると言われている。(年々増えて最近では場所も不足?)神社では鳥居の奉献を持って信心の証とされる? とも聞きますが、そもそも鳥居を奉納する習慣は江戸時代以降に広がったものだそうです。伏見稲荷大社のサイトによれば、願い事が「通る」或いは「通った」時、「御礼」の意味から、鳥居を奉納する習慣ができた・・と書かれていました。とは言え、参道の鳥居は明治初期まではそんなに数は無かったそうです。お山の鳥居にはそれぞれ奉納者の名前が記載されていて、下山の時に確認できます。(裏側に書かれている。)たいていの場合は企業の名前ばかりで見ているとPR色が濃く、今は宣伝の為の看板代わりに奉納されているのでは? とさえ思います。実際、奉納場所により値段が変わってくる・・との事なのでよく名前が見える一等地は高いのでしょう。鳥居の値段表です 結構あちこちにこの看板がたっていました。商売繁盛で商売人に人気の神様ですが、稲荷様の方が商売がお上手・・と言う気がしてなりませんA・・スタート入り口は皆さんが写真撮影するのでいつまでたってもゴチャゴチャで・・。誰もいない写真なんて無理 入り口近辺の鳥居は大きい。(つまり値段が高い)二股の鳥居入り口おそらく奉納される鳥居が増えすぎて二股にしたのでは? と、考えられる千本鳥居。二股部分は割と小ぶりな鳥居。傾斜もたいしてなく、この辺はルンルンでみなさん写真撮影。今は鳥居が隙間無く埋まり、外の景色はほとんど見えない。朱塗りの独特な異空間は自然と畏敬の念が湧いてくる。きっと外国人でも感動の向こうにある神妙さを感じるはず。鳥居の朱(しゅ)と賢者の石朱色は、魔力に対抗する色らしい。古来、宮殿や神社仏閣に多く使用されてきた朱色は稲荷大神においては、力の豊穣を表す色として使われているそうだ。ところで朱の染料の原材料は辰砂(しんしゃ・cinnabar)だそうだ。辰砂(しんしゃ・cinnabar)・・水銀(丹・に)と硫黄の化合した硫化水銀含む鉱物で、古来より水銀精製の他、防腐剤として、また赤色(朱色)の染料としても利用されてきた貴重な鉱物です。朱肉の色素もこれにあたり、朱肉はかつて遺体の防腐剤にも利用されていた。また、水銀生成(錬丹術)では不老長寿の霊薬にもなり、欧州では中世錬金術士達がさわいだ「賢者の石」がこれとされている。余談ですが・・。古来水銀はその毒性を持って妙薬とされ山岳信仰の行者はこの水銀の鉱脈を求めて歩いていた・・と聞いた事があります。奧社奉拝所狐の顔をかたどった絵馬が売られている。鳥居がギッシリ並んでいるのでほとんど回りの景色は見えない。神蹟(しんせき)のお山海抜233mの稲荷山は西から東に3つの峰で構成され、かつては三ケ峰と呼ばれたそうだが、その各所に。神蹟(しんせき)がある。実は応仁の乱で焼失するまでは社や寺があった場所なのだそうだ。つまり神様がかつて座していた場所が神蹟(しんせき)として祀られているのである。それにしても峰を登る途中にも谷間にも無数に神蹟があり祀られている。それはあまりに多く驚くなんてものではない。怖くさえある。だが、神社が建立した石碑は7神蹟を表す標石だけ。実は、後に勝手に持ち込まれたものが数多く存在するらしい。荒神峰 田中社御神蹟(しんせき)のある場所。登る程に姿が変わり、鳥居のトンネルは完全に階段に変わっています荒神峰の田中社を過ぎると下社のある三ノ峰祭り神 宇迦之御霊大神(うかのみたまのおおかみ)荷田社のある間ノ峰伊勢大神の名で崇められているそうだ。中社のある二ノ峰祭り神 佐田彦大神(さたひこのおおかみ)上社のある一ノ峰祭り神 大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)御釼社 清滝 方面に下る。こちらのコースは心臓破りの階段が3カ所以上ある難航ルート。御膳谷奉拝所秦氏(はたし)日本書紀によれば、応神天皇14年(283年)に百済より百二十県の人を率いて帰化したと記されるのが山城に根付いた豪族の秦氏で、渡来系の大物氏族として迎えられた事がうかがえる。聖徳太子の側近として活躍した秦河勝(はたのかわかつ)は有名。伝承では、伏見稲荷は秦伊呂具(はたのいろぐ)の的にして射た餅が白鳥と化して飛び、舞い降りた山の峰に「稲」が生じた事からイナリという社名になったと言う。おそらく秦氏は農耕の技術を持って渡来した事がうかがえるが、秦氏のもたらした物はもっといろいろあったと思われる。今回は文字数一杯なのでこの辺で終わりにします。back numberリンク 京都 伏見稲荷大社 1 (本殿のある境内)同じく秦氏が創建した神社からリンク 倭人と渡来人 5 番外 秦氏と蚕の社の謎リンク 倭人と渡来人 6 (秦氏が創建した松尾大社)リンク 倭人と渡来人 7 (醸造祖神 松尾大社)その他リンク 神田明神 (薪能)と御霊信仰

2014年05月10日

コメント(0)

-

京都 伏見稲荷大社 1 (本殿のある境内)

連休も終わってしまいました。連休が終わったらベルギーに戻る予定でしたが・・。あちこち出かけたのですが疲れて作業が遅々として進まず・・。でも、日本も捨てがたく、あと何本か紹介させてください m(_ _;;m先週、京都五山にある禅寺の一つ、東福寺と伏見稲荷に行って来ました。実は伏見稲荷は予定外。ランチを求めて歩いているうちに伏見稲荷にたどりついたので参詣し、なんとなく稲荷山の神社を一周回ってしまったのです。お稲荷様に招かれたのかもしれません。それにしても伏見稲荷は広大で、「疲れた」なんてものではなく、宮参りと言うよりはかなりハードな登山となりました。内容もチャチャっと終わらす予定でしたが、やはり写真がたくさん。全2回で行きます 京都 伏見稲荷大社 1 (本殿のある境内)伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)白狐(びゃっこ)稲荷神(いなりしん)祭神五柱前回、伊勢の神宮は「日本各地にある神社、およそ8万社を包括する宗家(神社本庁)」と紹介しましたが・・。今回紹介する伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)も、全国約3万社以上あるといわれる稲荷神社の総本社なのです。つまり街のあちこちで見かけるお稲荷様の祠(ほこら)。それらは全てこの伏見稲荷大社から分社された出張所のようなものです 表参道二つ目の鳥居から・・。伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)京都市伏見区深草の稲荷山西麓に鎮座する稲荷神(いなりしん)を祀る稲荷神社で、全国の稲荷神社の総本社。稲荷山(海抜233m)含み麓の社も全て伏見稲荷大社の境内になる。(境内地27万坪稲荷山全ての宮を回る所用時間は2時間近く・・。)最初に宮ができたのは711年(和銅4年)。都が平城京に遷都した翌年である。この地に住み着いた渡来系氏族の秦伊呂具(伊呂巨)が建立したと伝えられている。楼門(ろうもん)二層の大門を楼門(ろうもん)と呼ぶ。入母屋造りで、1589年(天正17年)建造。楼門(ろうもん)の造営者は豊臣秀吉。母である大政所(おおまんどころ)の病気平癒を祈願して建立したものらしい。(伏見区自体の前身は戦国時代の武将豊臣秀吉が築いた伏見城の城下町だった所以で関係が深い?)左右のお狐様は右が宝珠(御霊)、左が鍵(米倉の鍵)をくわえている。白狐(びゃっこ)狐は古来より日本人にとって神聖視されてきた動物ですが、稲荷神様の眷属として象徴ののように白狐(びゃっこ)が祀られています。彼らは神の神威を人に伝え、また人の願いを大神に伝える使いである事から神通力を持つ特別な存在。「ご眷属様」としてこちらもまた祀られているようです。つまり、白狐様にお願いして稲荷神にお願いを伝えてもらう・・と言う事のようです。稲荷神(いなりしん)朱い鳥居と、神使の白狐(びゃっこ)がシンボルとなって祀られている神社の神様です。全国各地に祀られた稲荷神(お稲荷様)は割と身近な神様ですね。稲荷神は稲の神様で、そこから穀物、農耕、商工業の神様となっているようですが、元々は渡来系氏族で、山城に根付いた秦氏の氏神様だそうです。渡来した秦氏は農耕技術のノウハウなどがあったからなのでしょうか?しかし平安末期から鎌倉初期にかけては秦氏の勢力も落ちていたので荒廃の一途。それが中世に商工業の守護神として庶民信仰に支えられる形で復活したようです。今では食物の神というより商売繁盛の神様としての方が有名になっています。因みに東寺建造の際に秦氏が稲荷山から木材を提供したことで、稲荷神は東寺の守護神とみなされるようになったそうです。(日本は神様と仏様が複雑にからみあって信仰されてきているので難しいです)外拝殿(げはいでん)楼門と同時期に造営され、1840年(天保11年)に改築。平成26年1月に重要文化財に指定。楼門(ろうもん)、北廻廊、南廻廊を横に見たところ平成26年1月に重要文化財に指定。外拝殿(げはいでん)からの本殿応仁の乱(1468年(応仁2年))で焼け落ちた本殿は1499年(明応8年)に復興。五間社流造りと言う本殿は明治25年に国宝となり、その後昭和25年に重要文化財に改称。本殿祭神五柱(祀られている神様は5神)山麓に近い峰が下社のある三の峰、中社のある二の峰、上社がある一の峰。それぞれに異なる神様がまつられている・・と言う事です。下社・・・宇迦之御霊大神(うかのみたまのおおかみ)・・主祭神。穀物・農耕・商工業の神様。中社・・・佐田彦大神(さたひこのおおかみ)・・「猿太彦大神」。旅や交通安全の神様上社・・・大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)・・市場、食物の神様。田中社・・田中大神(たなかのおおかみ)四大神・・四大神(しのおおかみ)下、黄色い円内が麓の社殿。上、青い円内が三の峰、二の峰、一の峰のある稲荷山。稲荷山は奉納された千本鳥居が山の道を示している。(もはや千本どころの数ではないが・・)商売がうまい。絵馬もここでは鳥居の形。お持ち帰り用もあるのです。赤の好きな外国の方に人気?因みに稲荷山各社の絵馬も狐の形であったり・・とここと形が違うのです。いよいよ稲荷山に・・。玉山稲荷社五社相殿平成26年1月に重要文化財に指定。奧宮平成26年1月に重要文化財に指定。つづくリンク 京都 伏見稲荷大社 2 (千本鳥居)

2014年05月07日

コメント(0)

-

伊勢神宮 2 (外宮)

大阪から伊勢までおよそ3時間くらい。阪神高速で、松原JCT(ジャンクション)から西名阪自動車道に入り天理IC(インターチェンジ)から名阪国道に入り、伊勢関JCT(ジャンクション)から伊勢自動車道に入り、伊勢IC(インターチェンジ)から伊勢二見鳥羽ラインを利用して伊勢入りです。(@´_`@) チカレタ伊勢神宮 2 (外宮)伊勢の神宮(外宮)・・豊受大神宮(とようけだいじんぐう)伊勢への遷宮(せんぐう)と式年遷宮三種の神器(鏡・玉・剣)剣璽(けんじ)ご動座パワーストーンの三ツ石(川原祓所)内宮と外宮はかなり離れている。伊勢参拝の順は、通常、外宮を参拝してから内宮参拝するのが古来からの習わしだそうです。通常は祭祀に関しても「外宮先祭」で、豊受大神宮(外宮)→皇大神宮(内宮)の順序で行われると言いますが、神宮式年遷宮(じんぐうしきねんせんぐう)の時は内宮先祭らしい。宮を移す遷御(せんぎょ)は(内宮)→(外宮)供物などを奉献する奉幣(ほうへい)は(外宮)→(内宮)の順となるそうだ。伊勢の神宮(外宮)・・豊受大神宮(とようけだいじんぐう)地図A・・正宮(しょうぐう)B・・別宮・・多賀宮(たかのみや)C・・三ツ石(みついし)D・・表参道火除橋(おもてさんどうひよけばし)E・・火除橋(ひよけばし)伊勢の神宮(外宮)・・豊受大神宮(とようけだいじんぐう)主神は米はじめ五穀の豊穣といった衣食住の守り神である「豊受大御神 (とようけのおおみかみ)」。天照大神の御膳を司る御饌都神(みけつかみ)として伊勢に迎えられたそうだ。第21代雄略(ゆうりゃく)天皇治世22年(推定 西暦479年)に、神託を受けて丹波国(天橋立付近)より伊勢に移されたと伝えられている。雄略(ゆうりゃく)天皇の時代は、まだヤマト朝廷が完全に確立していた時ではなく、有力氏族が連合していただけ。(倭国には王がまだたくさんいた時代)その中にあって有力皇族や豪族を征伐してヤマト王権の強化を図り後になるヤマト朝廷誕生の貢献者的な存在らしい。因みに雄略天皇の血筋は女系を通じて現在の皇室まで続いていると言う。表参道火除橋(おもてさんどうひよけばし)参拝前に手や口を清める手水舎(てみずしゃ)昔は川があり、おそらくそこ(勢田川)で清められていたと思われる。(内宮には五十鈴川がある。)手前が正宮の古殿地(こでんち)まだ前の建物が残っている。正宮の古殿地(こでんち)は封鎖中。この左あたりに三ツ石がある。(説明は最後に)新しく造営された正宮新しい正宮外宮はフラットな土地にあるので撮影しやすい。(撮影は鳥居の前まで)唯一神明造りは檜木(ひのき)の素木を用いて高床式の穀倉から発展したものだそうです。伊勢への遷宮(せんぐう)と式年遷宮神宮の祭りは、第10代崇神(すじん)天皇の時代までは歴代天皇の近くに祀られていた。(皇居内)第11代垂仁(すいにん)天皇26年(BC4年頃)に倭姫命(やまとひめのみこと)が現在の伊勢を見つけて遷宮したようだ。つまり伊勢の内宮誕生は今から2000年前の事である。そして外宮、豊受大神宮(とようけだいじんぐう)の方は第21代雄略(ゆうりゃく)天皇治世22年(推定 西暦479年)なのでおくれる事約500年。今から1500年前の事である。神宮では、原則として20年ごとに、皇大神宮(内宮)と豊受大神宮(外宮)の2つの正宮の正殿、他、14の別宮の全ての社殿の造り替えと遷宮。宝殿外幣殿、鳥居、御垣、御饌殿など計65棟の殿舎と橋が建て替えられる。(神宮式年遷宮)そもそも神体を移す遷宮(せんぐう)の制定は、飛鳥時代の天武天皇(685年)に遡るそうだ。最初の遷宮を行ったのは持統天皇4年(690年)戦国の時代には120年以上に及ぶ中断、延期もあったと言うが、現在までおよそ1300年間行われている。第61回式年遷宮・・・1993年(平成5年)第62回式年遷宮・・・2013年(平成25年)今年、2014年(平成26年)3月には、今上天皇皇后が参拝し「剣璽(けんじ)ご動座」の儀が行われた。8年前から始まった今回の式年遷宮全体の経費は約550億円と公表されている。三種の神器(鏡・玉・剣)日本の歴代天皇が継承する三種の宝物と同じ。神鏡(しんきょう)・・・八咫鏡(やたのかがみ)勾玉(まがたま)・・・八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)神剣(しんけん)・・・天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)(草薙剣・くさなぎのつるぎ)剣璽(けんじ)ご動座第二次世界大戦以前は、天皇が一泊以上の旅行のため皇居(宮城)を離れる時、三種の神器の二つである神剣と勾玉は共に移動させていたそうだ。(侍従が携行)現在は天皇の即位後の神宮参拝時と式年遷宮後の参拝に限られている。神器の鏡はなぜ移動しないのか?八咫鏡は伊勢神宮と皇居と2つあるから?別宮の多賀宮(たかのみや)豊受大御神(とようけのおおみかみ)の荒魂(あらみたま)を祀る宮。内宮の外宮、荒祭宮(あらまつりのみや)と全く同じ造りのはず・・。多賀宮(たかのみや)は檜尾山(ひのきおやま)の頂にある。本来は高いところにあったので高宮(たかのみや)だったようだが、縁起かついで多賀宮(たかのみや)?石段はかなりあるので足の不自由な人には無理。山を下ってくると池の向こうに正宮。この写真の池の右の方にパワーストーンなるものがある。この池は今は勾玉池(まがたまいけ)につながっているだけであるが、昔は河川だった名残のようである。パワーストーンの三ツ石(川原祓所)伊勢神宮自体が、日本最大のパワースポットと言われているらしいが、その中でも特に凄いのがこの変わった並びの3つの石である。表参道火除け橋から入ると、(外宮)正宮(古殿地)前にしめ縄で囲まれた石が・・。後から知ったが有名なパワースポット。パワーをもらおうと皆が手をかざしていたので私も・・。驚いた。もの凄く熱い。(地熱でもあるのか? と思うくらい。)熱いと言ったのはその場では私ともう一人だけ。他の人には何も感じなかったと言うのでまた驚いた。パワーストーンの三ツ石と言うが、実は正式名称は「川原祓所」(かわらはらいしょ)と言うそうだ。伊勢神宮の式年遷宮の際に神宮祭主や奉仕員を祓い清める修祓祭祀(しゅばつさいし)が行われる場所らしい。(現在も遷宮の川原大祓はこの場所で行われているそうだ。)修祓祭祀(しゅばつさいし)は、神官が大幣(おおぬさ)を振って祓い清める儀式。もともと神宮内には宮川の支流が流れていたらしい。それが明応7年(1498年)の地震とその津波による影響で流れが変わったといわれ、川の無くなった「川原祓所」(かわらはらいしょ)になってしまったようだが、本当に何かが下から湧いてきている・・と言うのを感じる霊験(れいげん)な場所でした。( ̄人 ̄)地図Eの火除け橋(ひよけばし)伊勢の神宮おわり

2014年05月01日

コメント(0)

全8件 (8件中 1-8件目)

1