PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

カテゴリ: 歴史の旅

今回は全体にイングランド国教会の話

なのに・・。

「イギリス東インド会社」(中編)にするか迷いましたが、タイトルを別に付けました。

「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) 回としてイングランドの政情や交易を載せました。

よって東インド会社の後編は繰越しです。

おまたせした上にすみません m(_ _;)m

「イギリス東インド会社」を考える時に、やはりこ の当時のイングランドの状態を詳しく知っていてもらいたい 。そんな訳で書いていたら内容的にも方向が変わってきてしまい、悩んだ末に別枠にしました。

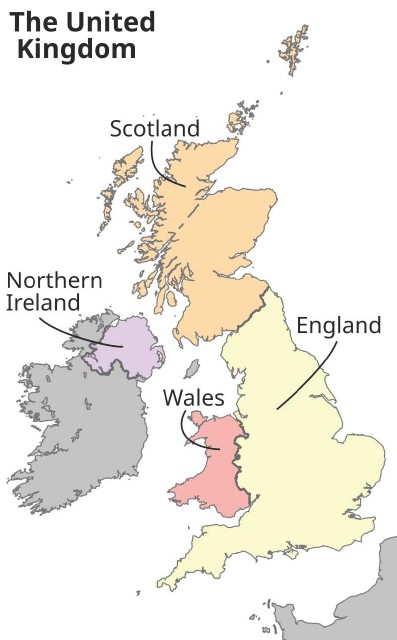

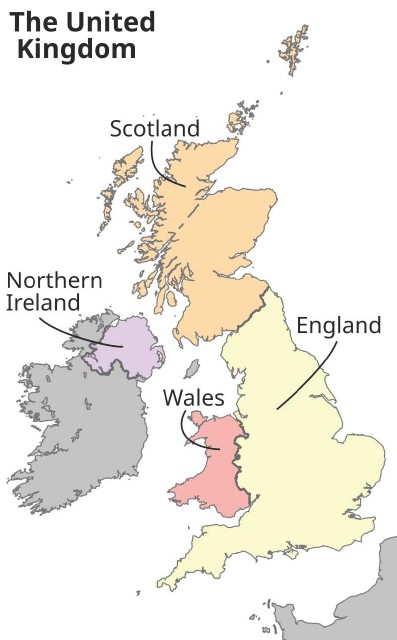

この時期、 現、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)形成の始まりになる大事な時代 でもあるからです。

しかも、ここに至る時代背景として 宗教問題は外せない。

にもかかわらず、世界史では目次程度の情報しか学ばないからね。

そう言う意味でこだわりがちょっとマニアックになりすぎた感がある回ではありますがイングランドで起きていた宗教問題も割と細かく入れました。

また、新大陸アメリカへの進出と本格的植民地活動がスタートしている

のです。

※ 東インド会社の交易にはこの時期、日本も入っているので触れています。

※ 東インド会社の交易にはこの時期、日本も入っているので触れています。

番外的な回ですが、これらは同時進行なので切り離して考えてもらいたくなかったからです。

また、3王国統合に向けた王たちの苦悩。

それもあり、今回はジェームズ1世から息子チャールズ1世、中心の話になっています。

イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世

イングランド国教会(Church of England)の変遷

プロテスタントの流入

カトリックからプロテスタント寄りに

ジェームズ1世(James I)による三王国の統一

ジェームズ1世の治世下の交易

新大陸アメリカのバージニア・カンパニー

メイフラワー号(Mayflower)の移民

13植民地(Thirteen Colonies)

インドネシアにおける東インド会社

レヴァント会社(Levant Company)の存続

チャールズ1世(Charles I)

議会の暴走が王権を越える

結婚相手はカトリック

無議会の理由

議会との埋められない溝を生んだバッキンガム公の死

最大の失態は宗教統一の問題

カルバン派よりはアルミニウス派

主教戦争、イングランド内戦、国王軍敗退

主教戦争(Bishops' Wars)

イングランド内戦 (English Civil Wa)

アイルランド問題

女王亡き後、イングランドでは大きく政治体制が変わる激動期を迎えています。

それは グレートブリテン(Great Britain)の誕生があるからです。

※ グレートブリテン島の中の二つの王国(イングランド王国とスコットランド王国)が成立。

でもそれは単に合併とか連合とか言う話では収まらない。

紆余曲折、 100年後、(1707年)合同法により正式にグレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain)誕生に繋がるのですが、そこに至る過程には大変な困難と闘いがあり、一時はイングランド王国自体が消滅の危機に落ちているから です。

Countries of the United Kingdom

交易から離れる部分が多いですが、どうしてもこの時代背景と国王らの苦悩を説明しておきたいから時間を割きました。

諸々の歴史解説には、王らが王権神授説を唱えて専制君主として振舞ったから。みたいな事書かれていますが、全く違います。それができたのはフランスだけ。

王国の合体は、宗教的問題で簡単には進まなかったのが最大のポイント

です。

王国の合体は、宗教的問題で簡単には進まなかったのが最大のポイント

です。

また、 イングランドは早くから議会制が発達していたから、王権にはかなりの制限が付いていた 。それもうまく進まなかった原因です。その為に王らは部分で王権の奪還を試みているが・・。

イングランド国教会(Church of England)の変遷

以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭」で書いてますが、 神学者マルティン・ルター(Martin Luther)(1483年~1546年)から始まる宗教改革(1517年~)。

新教(プロテスタント)の誕生。

それは以降各国に伝播し、 カトリック教徒vsプロテスタント教徒の戦いが欧州中に内戦を引き起こしていく。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭

紆余曲折、 100年後、(1707年)合同法により正式にグレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain)誕生に繋がるのですが、そこに至る過程には大変な困難と闘いがあり、一時はイングランド王国自体が消滅の危機に落ちているから です。

Countries of the United Kingdom

交易から離れる部分が多いですが、どうしてもこの時代背景と国王らの苦悩を説明しておきたいから時間を割きました。

諸々の歴史解説には、王らが王権神授説を唱えて専制君主として振舞ったから。みたいな事書かれていますが、全く違います。それができたのはフランスだけ。

また、 イングランドは早くから議会制が発達していたから、王権にはかなりの制限が付いていた 。それもうまく進まなかった原因です。その為に王らは部分で王権の奪還を試みているが・・。

カトリックがローマ教皇の元に統一されているのに対して、プロテスタントはルター以降多数の諸宗派に分かれて行く。

プロテスタントだから一緒と言う事は一切ない。むしろ敵

に捉えられている。

スコットランドとイングランドでも、それぞれカトリックもいるし、プロテスタントでも考えの異なる派が複数存在していた。

最大の問題は、イングランドでは 議会がお金を握っていて、国王が政治的に何かしたくても議会からお金の承認が降りなければに何もできなかった

と言う事実。

最大の問題は、イングランドでは 議会がお金を握っていて、国王が政治的に何かしたくても議会からお金の承認が降りなければに何もできなかった

と言う事実。

因みに、 晩年のエリザベス1世も議会に補助金申請するよりも、てっとり早くお金を手に入れる手段として勅許(ちょっきょ)(独占許可状)の発行に頼っていたと言われる。

ある意味、 勅許状の発行は国王らのサイドビジネスになっていた? ようですね。

前回紹介しているが、東インド会社もそう言う勅許(ちょっきょ)によって設立された会社である。

スコットランドとイングランドでも、それぞれカトリックもいるし、プロテスタントでも考えの異なる派が複数存在していた。

因みに、 晩年のエリザベス1世も議会に補助金申請するよりも、てっとり早くお金を手に入れる手段として勅許(ちょっきょ)(独占許可状)の発行に頼っていたと言われる。

ある意味、 勅許状の発行は国王らのサイドビジネスになっていた? ようですね。

前回紹介しているが、東インド会社もそう言う勅許(ちょっきょ)によって設立された会社である。

※ イギリス東インド会社(East India Company)1600年10月、設立。

※ 勅許会社の説明はジョイント・ストック・カンパニー(joint stock company)でも説明してます。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)

因みにエリザベス1世(Elizabeth I)(1533年~1603年)(在位:1558年~1603年)の崩御は1603年3月。

イギリス東インド会社の最初の航海船が1603年9月なので、船がイングランドに帰還した時にはすでにいない。

※ 勅許会社の説明はジョイント・ストック・カンパニー(joint stock company)でも説明してます。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)

因みにエリザベス1世(Elizabeth I)(1533年~1603年)(在位:1558年~1603年)の崩御は1603年3月。

イギリス東インド会社の最初の航海船が1603年9月なので、船がイングランドに帰還した時にはすでにいない。

東インド会社のビジネス勅許を与えたのは女王であるが、実動はジェームズ1世の治世なのだ。

話を戻して、

チャールズ1世は、予算の承認が下りないのが解っていたから何とか別の方法でお金を集めようと涙ぐましい努力をしている。集金できそうな法律を探しては、むしろ、それら行為に批判が起きる始末。

実際、当時の イングランドの徴税率は他の国と比べてかなり低か ったそうだ。だからそもそも国庫にお金も少なかったのかもしれない。

だから? 議会は海賊行為でもスペインからお金を奪い取ることに執着した 。

外交的に必要でも金欠だから軍は出せない。お金が足りなくて軍を途中で引き返させた事もあったらしいし、同盟国への援軍も出せなかった。

また軍船にお金がかけられず、イングランドはいつまでも武装商船で戦っていたから本格的な海戦は弱かった。

つまり、 議会がお金を出さ無いから、気の毒なほど王たちは財政難だった らしいのだ。

話を戻して、

チャールズ1世は、予算の承認が下りないのが解っていたから何とか別の方法でお金を集めようと涙ぐましい努力をしている。集金できそうな法律を探しては、むしろ、それら行為に批判が起きる始末。

実際、当時の イングランドの徴税率は他の国と比べてかなり低か ったそうだ。だからそもそも国庫にお金も少なかったのかもしれない。

だから? 議会は海賊行為でもスペインからお金を奪い取ることに執着した 。

外交的に必要でも金欠だから軍は出せない。お金が足りなくて軍を途中で引き返させた事もあったらしいし、同盟国への援軍も出せなかった。

また軍船にお金がかけられず、イングランドはいつまでも武装商船で戦っていたから本格的な海戦は弱かった。

つまり、 議会がお金を出さ無いから、気の毒なほど王たちは財政難だった らしいのだ。

王vsイングランド議会

王vsイングランド市民

王vsスコットランド市民

主教戦争(Bishops' Wars)から始まり、国内は内戦状態(イングランド内戦)となり、弱小な王の軍隊は負け越し、最終的に捕らえられ、 処刑され、イングランド王家が排除 される所まで行く。

王vsイングランド議会

王vsイングランド市民

王vsスコットランド市民

主教戦争(Bishops' Wars)から始まり、国内は内戦状態(イングランド内戦)となり、弱小な王の軍隊は負け越し、最終的に捕らえられ、 処刑され、イングランド王家が排除 される所まで行く。

全ては宗教問題が発端

で始まっている。

もはやチャールズ1世の統治能力だけの問題では無い。

イングランドが抱えていた宗教問題。

まずはイングランドの王を頂点とする国教会について説明です。

もはやチャールズ1世の統治能力だけの問題では無い。

イングランドが抱えていた宗教問題。

まずはイングランドの王を頂点とする国教会について説明です。

イングランド国教会(Church of England)の変遷

以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭」で書いてますが、 神学者マルティン・ルター(Martin Luther)(1483年~1546年)から始まる宗教改革(1517年~)。

新教(プロテスタント)の誕生。

それは以降各国に伝播し、 カトリック教徒vsプロテスタント教徒の戦いが欧州中に内戦を引き起こしていく。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭

この 新教の波は大陸から時差を置いてイングランドにも上陸。

イングランドの王室は、そもそもカトリックから離脱してイングランド国教会を樹立していた。

前回も触れたが、 1534年にヘンリー8世(Henry VIII)(1491年~1547年)王によりイギリス国教会が樹立 された。同時に、 ヘンリー8世はイングランドの教会のトップに君臨する事になる。

もともとは王の離婚と再婚問題からローマ教皇に破門された事が理由の開き直りだ。

一応、新教ではあるが、プロテスタントではなく、当初は完全にカトリック遵守。

一応、新教ではあるが、プロテスタントではなく、当初は完全にカトリック遵守。

つまり、 イングランド国教会は国王を頂点とするキリスト教会派としてスタートした 。

元のカトリックの司教らも王を頂点と認めたからスライドして主教に収まって成立している 。

因みに、現在はカトリットクとプロテスタントの中道(Via Media)を行き多様な考えを認める会派となっている。

プロテスタントの流入

話は戻って、樹立した頃、 イングランドがカトリックから離脱した事で勘違いして?

欧州本土からイングランドに渡ってくるプロテスタントが増加する。 (来るのはほぼカルバン派)

その影響もあり? 聖像破壊、巡礼地の撤廃、聖人暦の廃止などが行われているらしいが、 ヘンリー8世の信条はカトリック。変革は嫌った 。

※ ピューリタン(Puritan)は清教徒と日本では訳される。Puritanの語彙は彼らの見た目からPurity(純粋、清浄、清潔)と名付けられたらしいが、カルバン派の実態は過激。暴力的印象のが強い。

同じプロテスタントでも迫害されてアメリカに渡った分離派(Pilgrim)とはまた別物です。

カルバン派の特徴は予定説(Predestination)を採る事

。

カルバン派の特徴は予定説(Predestination)を採る事

。

従来のカトリックでは、死後に神の国に行くには生前の善行が評価される。それ故、生きている間に人徳を積むべく務めたが、カルヴァンはこれを否定した。

この 新教の波は大陸から時差を置いてイングランドにも上陸。

イングランドの王室は、そもそもカトリックから離脱してイングランド国教会を樹立していた。

前回も触れたが、 1534年にヘンリー8世(Henry VIII)(1491年~1547年)王によりイギリス国教会が樹立 された。同時に、 ヘンリー8世はイングランドの教会のトップに君臨する事になる。

もともとは王の離婚と再婚問題からローマ教皇に破門された事が理由の開き直りだ。

つまり、 イングランド国教会は国王を頂点とするキリスト教会派としてスタートした 。

元のカトリックの司教らも王を頂点と認めたからスライドして主教に収まって成立している 。

因みに、現在はカトリットクとプロテスタントの中道(Via Media)を行き多様な考えを認める会派となっている。

プロテスタントの流入

話は戻って、樹立した頃、 イングランドがカトリックから離脱した事で勘違いして?

欧州本土からイングランドに渡ってくるプロテスタントが増加する。 (来るのはほぼカルバン派)

その影響もあり? 聖像破壊、巡礼地の撤廃、聖人暦の廃止などが行われているらしいが、 ヘンリー8世の信条はカトリック。変革は嫌った 。

カルバン派の彼らはイングランド国教会を完全なプロテスタントに改革しようとした。

ピューリタン(Puritan)は改革派、カルヴァン派の総称である。

※ イングランドではピューリタン(Puritan)。フランスではユグノー(Huguenot)と呼ばれた。彼らはどこでも内戦を引き起こしていた。※ ピューリタン(Puritan)は清教徒と日本では訳される。Puritanの語彙は彼らの見た目からPurity(純粋、清浄、清潔)と名付けられたらしいが、カルバン派の実態は過激。暴力的印象のが強い。

同じプロテスタントでも迫害されてアメリカに渡った分離派(Pilgrim)とはまた別物です。

従来のカトリックでは、死後に神の国に行くには生前の善行が評価される。それ故、生きている間に人徳を積むべく務めたが、カルヴァンはこれを否定した。

※ フランスの神学者ジャン・カルヴァン(Jean Calvin)(1509年~1564年)

カルバンは神の救済にあずかる者と滅びに至る者はあらかじめ決っている。だから生きて居る間に善行を積む必要は無い。とする考え だ。

それ故、行いは反対派の処刑など残虐性もあるし、過激な者が多いのかもしれない。

※ 現在はこの予定説(Predestination)を採るのは非常に少数派だそうです。

物は考えようで、そもそも神に選ばれる人は最初から人徳もあり、行いの良い人に決まっている。と言う考えから、やはりちゃんとした生活と行いをするべきと考える信者は増えたらしい。

そもそも論としては、 死後の救済の話は、生前の行いを諭す為の教えだったと思う

。それを否定しては悪人が悪い事やりたい放題。社会は荒(すさ)んだのではないか?

そもそも論としては、 死後の救済の話は、生前の行いを諭す為の教えだったと思う

。それを否定しては悪人が悪い事やりたい放題。社会は荒(すさ)んだのではないか?

カルバンは神の救済にあずかる者と滅びに至る者はあらかじめ決っている。だから生きて居る間に善行を積む必要は無い。とする考え だ。

それ故、行いは反対派の処刑など残虐性もあるし、過激な者が多いのかもしれない。

※ 現在はこの予定説(Predestination)を採るのは非常に少数派だそうです。

物は考えようで、そもそも神に選ばれる人は最初から人徳もあり、行いの良い人に決まっている。と言う考えから、やはりちゃんとした生活と行いをするべきと考える信者は増えたらしい。

カトリックからプロテスタント寄りに

カトリックに戻りたかったヘンリー8世は変革を嫌ったそうだ。

しかし、次代 エドワード6世(Edward VI)(1537年~1553年)(在位:1547年~1553年)の時代に入るとイングランド国教会の変革が始まる 。

1549年発布された「イングランド国教会祈祷書(Book of Common Prayer)」はプロテスタント的な信仰の確立が目指された。

。

メアリー1世は熱心なカトリック教徒。イングランドを再びカトリックに戻そうと試みていた。

※ メアリー1世(Mary I of England)(1516年~1558年)(在位:1553年~1558年)

だから結婚相手もカトリック国から、スペイン王となるフェリペ2世(Felipe II)(1527年~1598年)(在位:1556年~1598年)を選んだ。二人は1554年7月に結婚。

しかし メアリー1世は子を残さずに病気で早世。以降、イングランドがカトリックに戻る道は消えた。

もし二人に子供が生まれていたらイングランドの未来は違ったものになっただろう。

結婚については以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防」の中、「イングランド女王とスペイン王の結婚」で紹介しています。

カトリックに戻りたかったヘンリー8世は変革を嫌ったそうだ。

しかし、次代 エドワード6世(Edward VI)(1537年~1553年)(在位:1547年~1553年)の時代に入るとイングランド国教会の変革が始まる 。

1549年発布された「イングランド国教会祈祷書(Book of Common Prayer)」はプロテスタント的な信仰の確立が目指された。

。

メアリー1世は熱心なカトリック教徒。イングランドを再びカトリックに戻そうと試みていた。

※ メアリー1世(Mary I of England)(1516年~1558年)(在位:1553年~1558年)

だから結婚相手もカトリック国から、スペイン王となるフェリペ2世(Felipe II)(1527年~1598年)(在位:1556年~1598年)を選んだ。二人は1554年7月に結婚。

しかし メアリー1世は子を残さずに病気で早世。以降、イングランドがカトリックに戻る道は消えた。

もし二人に子供が生まれていたらイングランドの未来は違ったものになっただろう。

結婚については以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防」の中、「イングランド女王とスペイン王の結婚」で紹介しています。

二人の父が離婚でカトリックを破門されたヘンリー8世である。つまりイングランド国教会の開祖。

イングランド国教会はエリザベス1世の代で再び修正される 。

とは言え、エリザベス1世もカトリック教徒のままであったらしいが・・。

二人の父が離婚でカトリックを破門されたヘンリー8世である。つまりイングランド国教会の開祖。

イングランド国教会はエリザベス1世の代で再び修正される 。

とは言え、エリザベス1世もカトリック教徒のままであったらしいが・・。

エリザベスの次にイングランドを継承したのがスコットランド王であったジェームズ1世

である。

イングランドはイングランド国教会を絶対的に順守。

しかし、内情はカトリックやカルバン派、中道派など様々。

ジェームズ1世の母、スコットランド女王であったメアリーは熱心なカトリック教徒(フランス育ち)。

彼女は国王の権威とローマ教皇制を回復する狙いを持ってカトリックに修正を試みていた。

が、スキャンダル? 彼女は廃位させられ処刑されスコットランド内の宗教問題は頓挫していた。

結局 スペインやフランスのように王権が強かった所のみ、カトリックを維持している。

結局 スペインやフランスのように王権が強かった所のみ、カトリックを維持している。

ジェームズ1世もチャールズ1世もイングランド国教会での統一を目指したのは確かだが、宗教に関しては二人はイングランド国教会の主教にまかせていた感がある。

問題なのは、当時の イングランド国教会事態がまだちゃんと確立されたものではなくブレブレだった

事だ。

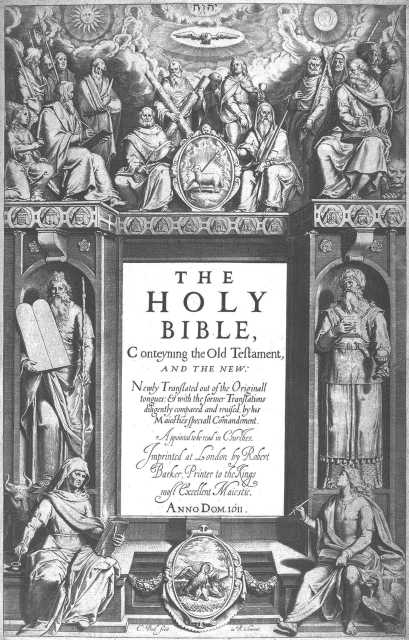

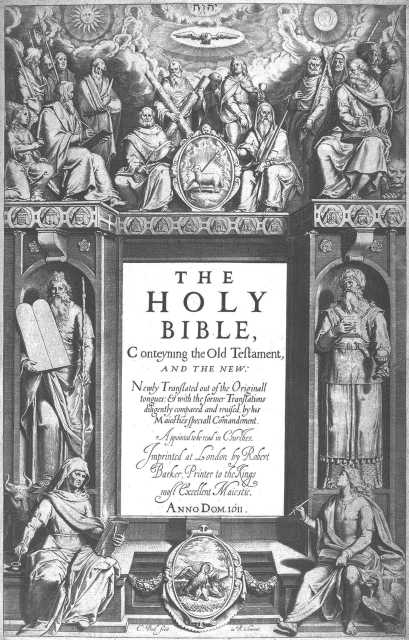

欽定訳聖書(きんていやくせいしょ) 初版1611年の表紙

イングランド王ジェームズ1世がイングランド国教会の典礼で用いるための聖書の標準訳を求め、王の命令で新たに英語訳でヘブライ語およびギリシア語原典から翻訳作成された聖書。

当初の聖書はラテン語で書かれていたから一般人はほぼ読めなかった。それを宗教改革時にルターがドイツ語で翻訳した聖書を刊行しベストセラーになった。「クラナッハ(Cranach)の裸婦 1 (事業家クラナッハ)」の中で書いてます。

リンク クラナッハ(Cranach)の裸婦 1 (事業家クラナッハ)

※ 最初のカトリックの英訳聖書はドゥアイ・リームズ聖書(Douay–Rheims Bible)。新約部分は1582年にフランスのランスで出版。

ジェームズ1世の発注した英語の聖書は英語圏のプロテスタントの標準訳となる。

また流麗な言葉遣いと散文のリズムを持つ聖書は過去400年の文学に影響をもたらしたと言う。

ジェームズ1世の発注した英語の聖書は英語圏のプロテスタントの標準訳となる。

また流麗な言葉遣いと散文のリズムを持つ聖書は過去400年の文学に影響をもたらしたと言う。

彼はイングランド国教会を尊重しながら両国の統一を試みたがそれは非常に難しい問題であった。

イングランドはイングランド国教会を絶対的に順守。

しかし、内情はカトリックやカルバン派、中道派など様々。

スコットランドはプロテスタントのカルバン派の流れをくむ長老会派の力が昔から強くカトリック的な司教制と長老制が混在していたらしい。

ジェームズ1世の母、スコットランド女王であったメアリーは熱心なカトリック教徒(フランス育ち)。

彼女は国王の権威とローマ教皇制を回復する狙いを持ってカトリックに修正を試みていた。

が、スキャンダル? 彼女は廃位させられ処刑されスコットランド内の宗教問題は頓挫していた。

ジェームズ1世もチャールズ1世もイングランド国教会での統一を目指したのは確かだが、宗教に関しては二人はイングランド国教会の主教にまかせていた感がある。

チャールズ1世が即位する1625年以前のイングランド国教会はカルバン主義を採っていた。

チャールズ1世が即位する1625年以前のイングランド国教会はカルバン主義を採っていた。

しかし、これを修正し再びカトリックよりに改革しようとした主教がその頃現れた。

ウィリアム・ロード(William Laud)(1573年~1645年)大主教で ある。

※ 1628年、ロンドンの主教(Bishop)に。1633年、カンタベリー大主教(Archbishop)に収まった。

スコットランド市民の反乱は主教戦争(Bishops' War)に変わり、イングランドもスコットランドも内戦が勃発する事になる。要するに、 国教会への統一強制が要因で、イングランドでもスコットランドでも (内戦)に発展して行く事になる。

しかし、これを修正し再びカトリックよりに改革しようとした主教がその頃現れた。

ウィリアム・ロード(William Laud)(1573年~1645年)大主教で ある。

※ 1628年、ロンドンの主教(Bishop)に。1633年、カンタベリー大主教(Archbishop)に収まった。

スコットランド市民の反乱は主教戦争(Bishops' War)に変わり、イングランドもスコットランドも内戦が勃発する事になる。要するに、 国教会への統一強制が要因で、イングランドでもスコットランドでも (内戦)に発展して行く事になる。

この辺りはまた後で触れます。

欽定訳聖書(きんていやくせいしょ) 初版1611年の表紙

イングランド王ジェームズ1世がイングランド国教会の典礼で用いるための聖書の標準訳を求め、王の命令で新たに英語訳でヘブライ語およびギリシア語原典から翻訳作成された聖書。

それ故、正式版(Authorized Version)は ジェームズ王版(King James Version)と呼ばれる

当初の聖書はラテン語で書かれていたから一般人はほぼ読めなかった。それを宗教改革時にルターがドイツ語で翻訳した聖書を刊行しベストセラーになった。「クラナッハ(Cranach)の裸婦 1 (事業家クラナッハ)」の中で書いてます。

リンク クラナッハ(Cranach)の裸婦 1 (事業家クラナッハ)

※ 最初のカトリックの英訳聖書はドゥアイ・リームズ聖書(Douay–Rheims Bible)。新約部分は1582年にフランスのランスで出版。

ジェームズ1世(James I)による三王国の統一

エリザベス1世は処女女王の異名を持つ。結婚もしなければ子も持たなかったので次代が途切れた。

ジェームズ1世は母方からヘンリー7世につながる血筋( 曾孫)の為に正当な権利を持っていた事から内々に (1601年頃から)次代の王としての根回しがされていたと言う。

ジェームズ1世は母方からヘンリー7世につながる血筋( 曾孫)の為に正当な権利を持っていた事から内々に (1601年頃から)次代の王としての根回しがされていたと言う。

それ故、女王崩御の同日にイングランド王に即位している。

家系はテューダー朝(House of Tudor)からステュアート朝(Stuart dynasty)へ移行する。

家系はテューダー朝(House of Tudor)からステュアート朝(Stuart dynasty)へ移行する。

ステュアート朝(Stuart dynasty)

1.ジェームズ1世(James I)(1566年~1625年)

2.チャールズ1世(Charles I)(1600年~1649年) ジェームズ1世の息子

実はエリザベス1世で一度落ち付いた? イングランドの情勢ですが、エリザベス女王が亡くなり次代の王 ジェームズ1世(James I)(Charles James Stuart)(1566年~1625年)即位後から始まる王の苦難。

実はエリザベス1世で一度落ち付いた? イングランドの情勢ですが、エリザベス女王が亡くなり次代の王 ジェームズ1世(James I)(Charles James Stuart)(1566年~1625年)即位後から始まる王の苦難。

それは 三王国の統合と言う非常に困難な仕事をしなければらなかったからだ。

King James I of England(イングランド王ジェームズ1世) 1605年

画家 John de Critz (1551年~1642年)

所蔵 プラド美術館(Museo del Prado)

そもそも ジェームズ1世は母方からスコットランドの王位を受け生後13か月(1567年)で即位している。

※ 母はスコットランド女王メアリー1世(Mary I)(1542年~1587年)(在位:1542年~1567年)

因みに、ジェームズの即位の説教はスコットランドの改革神学者ジョン・ノックス(John Knox)(1514年頃 ~1572年)が行っている。彼はプロテスタントとして育てられた。

※ ジョン・ノックスは、スコットランド国教会の創設者でもある。

つまり、イングランド女王亡き後、 スコットランドの王が

、 イングランドとアイルランドの王位も継承

したのである。

つまり、イングランド女王亡き後、 スコットランドの王が

、 イングランドとアイルランドの王位も継承

したのである。

3国は同君主による連合王国( United Kingdom )となった 。

ステュアート朝(Stuart dynasty)

1.ジェームズ1世(James I)(1566年~1625年)

2.チャールズ1世(Charles I)(1600年~1649年) ジェームズ1世の息子

それは 三王国の統合と言う非常に困難な仕事をしなければらなかったからだ。

ジェームズ1世(James I)(1566年~1625年)

スコットランド国王ジェームズ6世(在位:1567年~1625年)

イングランド国王・アイルランド国王ジェームズ1世(在位:1603年~1625年)

King James I of England(イングランド王ジェームズ1世) 1605年

画家 John de Critz (1551年~1642年)

所蔵 プラド美術館(Museo del Prado)

そもそも ジェームズ1世は母方からスコットランドの王位を受け生後13か月(1567年)で即位している。

※ 母はスコットランド女王メアリー1世(Mary I)(1542年~1587年)(在位:1542年~1567年)

因みに、ジェームズの即位の説教はスコットランドの改革神学者ジョン・ノックス(John Knox)(1514年頃 ~1572年)が行っている。彼はプロテスタントとして育てられた。

※ ジョン・ノックスは、スコットランド国教会の創設者でもある。

3国は同君主による連合王国( United Kingdom )となった 。

しかし、個性の強い宗教の国が簡単に合体できると思うか?

彼の至難はここから始まり、欧州の仲裁役どころではなくなったのである。

※ この時点ではまだグレート・ブリテン王国(Kingdom of Great Britain)ではない。(1707年合同法から)

1603年から三王国の中で最大の イングランドに拠点を置き22年間、三王国すべての統合を目指しながら統治をおこなったが 、 両国は共通の王を持ちながらも、それぞれ独自の政府・議会を持つ同君連合体制で在り続けた。

※ 因みに、前回紹介した連合の旗(ユニオンフラッグ・Union Flag)を考案したのがジェームズ1世。

この 3王国の統合でとりわけ苦労したのが宗教の取り扱い

。

この 3王国の統合でとりわけ苦労したのが宗教の取り扱い

。

当然一つの宗教(イギリス国教会)が望ましい。 イングランド国教会を主体とする事で決められたがいろんな箇所から不満が続出。

イングランド国内の多数派 カルバン派プロテスタントでさえ改革派(ピューリタン・Puritan)と長老派(プレスビテリアン・Presbyterian)に分かれ るし、国教会からの完全離脱を求める(ピルグリム・Pilgrim)も同居する。

また、 スコットランドでも1567年にすでにカルバン派の長老派がによる国教会が樹立していたし、アイルランドはとりわけカトリックが多勢。

※ ジェームズ1世はカトリック教徒から暗殺未遂事件もおこされている。

そもそも、 多くのプロテスタントの改革派は、ジェームズ1世が権力を握った時に改革と和解が可能になり、独立が可能(信教の自由? )になる事を期待していた

。

そもそも、 多くのプロテスタントの改革派は、ジェームズ1世が権力を握った時に改革と和解が可能になり、独立が可能(信教の自由? )になる事を期待していた

。

だが、 1604年のハンプトン裁判所会議 により彼らが要求した譲歩のほとんどが拒否されイングランド国教会への統合が決定されると、以降ピューリタニズムと分離主義者に反対するキャンペーンが カンタベリー大主教の主導で始まった。

しかし、個性の強い宗教の国が簡単に合体できると思うか?

彼の至難はここから始まり、欧州の仲裁役どころではなくなったのである。

※ この時点ではまだグレート・ブリテン王国(Kingdom of Great Britain)ではない。(1707年合同法から)

1603年から三王国の中で最大の イングランドに拠点を置き22年間、三王国すべての統合を目指しながら統治をおこなったが 、 両国は共通の王を持ちながらも、それぞれ独自の政府・議会を持つ同君連合体制で在り続けた。

※ 因みに、前回紹介した連合の旗(ユニオンフラッグ・Union Flag)を考案したのがジェームズ1世。

当然一つの宗教(イギリス国教会)が望ましい。 イングランド国教会を主体とする事で決められたがいろんな箇所から不満が続出。

イングランド国内の多数派 カルバン派プロテスタントでさえ改革派(ピューリタン・Puritan)と長老派(プレスビテリアン・Presbyterian)に分かれ るし、国教会からの完全離脱を求める(ピルグリム・Pilgrim)も同居する。

また、 スコットランドでも1567年にすでにカルバン派の長老派がによる国教会が樹立していたし、アイルランドはとりわけカトリックが多勢。

※ ジェームズ1世はカトリック教徒から暗殺未遂事件もおこされている。

だが、 1604年のハンプトン裁判所会議 により彼らが要求した譲歩のほとんどが拒否されイングランド国教会への統合が決定されると、以降ピューリタニズムと分離主義者に反対するキャンペーンが カンタベリー大主教の主導で始まった。

つまり、改宗しない者、 反国教会の者らへの実質の弾圧が始まった。

仲介者をめざしていたくらいの王であるから、彼自身は本当は新教の自由でよかった? カトリックとも国教会ともカルバン派ともうまくやっていきたかったのが本音では無かったか?

それ故、この判決はイングランド議会に押し切られたのでは? と思う。

何しろ エリザベス体制を維持する事がイングランド王しとての即位の条件 でもあったからだ。

とにかく ジェームズ1世はイングランドとスコットランドの統一の必要性を訴え、まず統合させる事に尽力した 。

しかし結局、議会もイングランド法とスコットランド法融合によるコモン・ローの変質を恐れて反対だったらしい。

Union of the Crowns Royal Badge(王冠の連合王室バッジ)

ランカスター家の赤薔薇とヨーク家の白薔薇を合わせたテューダー家の紋章のバラに今度はスコットランドのアザミを半分合わせてジェームズ1世はこれを王室の紋章として使用したと言う。

先にも触れたが、 共通の王を持ちながらも、二つの政府・議会を持つ特殊な連合体制

をイングランド史では 王冠連合(

Union of the Crowns)

と呼ぶそうだ。

先にも触れたが、 共通の王を持ちながらも、二つの政府・議会を持つ特殊な連合体制

をイングランド史では 王冠連合(

Union of the Crowns)

と呼ぶそうだ。

仲介者をめざしていたくらいの王であるから、彼自身は本当は新教の自由でよかった? カトリックとも国教会ともカルバン派ともうまくやっていきたかったのが本音では無かったか?

それ故、この判決はイングランド議会に押し切られたのでは? と思う。

何しろ エリザベス体制を維持する事がイングランド王しとての即位の条件 でもあったからだ。

とにかく ジェームズ1世はイングランドとスコットランドの統一の必要性を訴え、まず統合させる事に尽力した 。

しかし結局、議会もイングランド法とスコットランド法融合によるコモン・ローの変質を恐れて反対だったらしい。

Union of the Crowns Royal Badge(王冠の連合王室バッジ)

ランカスター家の赤薔薇とヨーク家の白薔薇を合わせたテューダー家の紋章のバラに今度はスコットランドのアザミを半分合わせてジェームズ1世はこれを王室の紋章として使用したと言う。

絶対王政をかかげた?

ジェームズ1世自身はそんな事はしていないしできなかったはず。他所から来た王だからね。

それに、 イングランドは早くから議会制が進んでいる。王の権限も割と決められている。特にお金に関しては議会の承認が絶対に必要 。

※ お金が無ければ戦争も容易にできない。

彼はイングランド王であっても、 議会一つ動かせる力がなかった?

フランスの王のような独裁はそもそもイングランドではできないシステムだ。

ジェームズ1世の治世下の交易

新大陸アメリカのバージニア・カンパニー

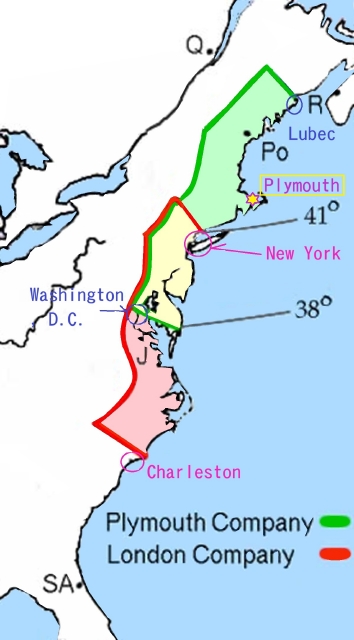

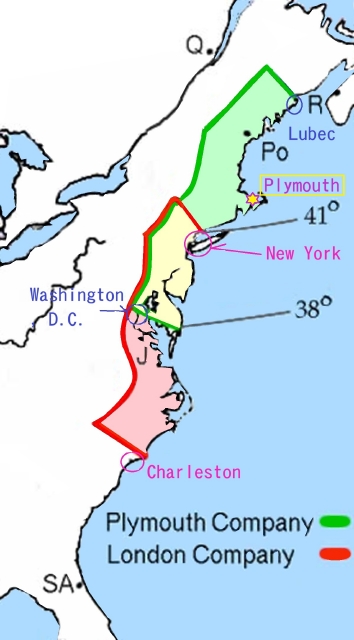

前回紹介した新大陸アメリカでの植民会社バージニア・カンパニー(Virginia Company)(1585年に設立)に加え、ジェームズ1世の認可の元、ロンドン会社が設立される。

1606年、バージニア・カンパニー・ロンドン(Virginia Company of London)設立。

1607年、さらにその北のプリマスにも領域は広げられ、新たなバージニア・カンパニー(プリマス)が設立された。( それぞれ認可を受けたのは別会社)

下はジェームズ1世国王が認可したアメリカの バージニア会社の利権範囲を示した図。

ウィキメディアから借りて、指標となるように、現在の都市名をいくつか書き込みしました。

(ロンドン会社)北緯34度線から41度線までの海岸に対する権利

(プリマス会社)北緯38度線から45度線までの海岸に対する権利

重複地は入植禁止。後に成功した方に渡す予定だったらしい。

そもそも、先住民(アメリカインディアン)を無視しての勝手な線引きである。

これにより新大陸アメリカへのイングランド人の入植が加速されていく 。

※ 当初のプリマス会社は一年後に放棄されている。権利を引き継いだ別会社が貨物船メイフラワー号(Mayflower)で移民を(アメリカの)プリマスに送った。

当初は2隻で向かうはずだったのでメイフラワー号はすし詰めだったらしい。

メイフラワー号(Mayflower)の移民

イングランド国教会との分離を望む分離主義者らは迫害のひどかったイングランドを脱出するべくプリマス港から新大陸を目指した。

ピルグリム・ファーザーズ(Pilgrim Fathers)とは、1620年9月、メイフラワー号(Mayflower)でバージニアを目指した移民たちについた総称 。

乗船した3分の1が分離派(Pilgrim)だった事が理由だ。

※ もともとピルグリム(Pilgrim)は巡礼者、旅人、放浪者を意味する語。

ピルグリム(Pilgrim)は、ピューリタンと同じカルヴァン主義の宗教的信念を持ってはいたからプロテスタントの宗派の1つではある。

絶対王政をかかげた?

ジェームズ1世自身はそんな事はしていないしできなかったはず。他所から来た王だからね。

それに、 イングランドは早くから議会制が進んでいる。王の権限も割と決められている。特にお金に関しては議会の承認が絶対に必要 。

※ お金が無ければ戦争も容易にできない。

彼はイングランド王であっても、 議会一つ動かせる力がなかった?

フランスの王のような独裁はそもそもイングランドではできないシステムだ。

ジェームズ1世の治世下の交易

新大陸アメリカのバージニア・カンパニー

前回紹介した新大陸アメリカでの植民会社バージニア・カンパニー(Virginia Company)(1585年に設立)に加え、ジェームズ1世の認可の元、ロンドン会社が設立される。

1606年、バージニア・カンパニー・ロンドン(Virginia Company of London)設立。

1607年、さらにその北のプリマスにも領域は広げられ、新たなバージニア・カンパニー(プリマス)が設立された。( それぞれ認可を受けたのは別会社)

下はジェームズ1世国王が認可したアメリカの バージニア会社の利権範囲を示した図。

ウィキメディアから借りて、指標となるように、現在の都市名をいくつか書き込みしました。

(ロンドン会社)北緯34度線から41度線までの海岸に対する権利

(プリマス会社)北緯38度線から45度線までの海岸に対する権利

重複地は入植禁止。後に成功した方に渡す予定だったらしい。

そもそも、先住民(アメリカインディアン)を無視しての勝手な線引きである。

これにより新大陸アメリカへのイングランド人の入植が加速されていく 。

※ 当初のプリマス会社は一年後に放棄されている。権利を引き継いだ別会社が貨物船メイフラワー号(Mayflower)で移民を(アメリカの)プリマスに送った。

当初は2隻で向かうはずだったのでメイフラワー号はすし詰めだったらしい。

メイフラワー号(Mayflower)の移民

イングランド国教会との分離を望む分離主義者らは迫害のひどかったイングランドを脱出するべくプリマス港から新大陸を目指した。

ピルグリム・ファーザーズ(Pilgrim Fathers)とは、1620年9月、メイフラワー号(Mayflower)でバージニアを目指した移民たちについた総称 。

乗船した3分の1が分離派(Pilgrim)だった事が理由だ。

※ もともとピルグリム(Pilgrim)は巡礼者、旅人、放浪者を意味する語。

ピルグリム(Pilgrim)は、ピューリタンと同じカルヴァン主義の宗教的信念を持ってはいたからプロテスタントの宗派の1つではある。

他以上に迫害されたのでイングランドにいられなかったのかも。

航海は66日に及ぶ。しかもコースを外れ最終的に予定の地にはたどり付けなかった。

予定よりかなり北に辿り着き、時期も冬。船から降りる事もできない。

地元インディアンの食糧を盗み何とか船で越冬。春にやっと上陸。

プリマスはバージニア植民地ジェームズタウンに次いでアメリカ史上2番目の入植地となる。

※ 上の図に位置を示しました。

プリマス港に到着したメイフラワー号 1882年の作品

画家 ウィリアム・ハルソール(William Halsall )(1841年~1919年)

所蔵 ピルグリム・ホール美術館(Pilgrim Hall Museum)

彼らがたどりついたのが、 現在のマサチューセッツ州東部の湾に面するプリマス(Plymouth) 。

※ ボストンの南東約64kmに位置。北緯41度57分30秒 西経70度40分4秒。

ニューヨークよりずっと上、かなりの寒さだったはず。

当初の乗客は102名、乗組員は25~30名。壊血病、肺炎、結核などの病気が発生し冬を生き延びたのは約半数の53人。

アメリカ合衆国にとってメイフラワー号は信教の自由の象徴と称えられるが、植民した彼らのその後の行いは地元との軋轢(あつれき)を生む。先住民からしたら災いだった。

アメリカ合衆国にとってメイフラワー号は信教の自由の象徴と称えられるが、植民した彼らのその後の行いは地元との軋轢(あつれき)を生む。先住民からしたら災いだった。

歴史は綺麗な側面しか伝えない。いや、綺麗に装飾して伝える? 特に当事者は主役だからね。

どこにも隠したい闇はある。今、伝えられている事が真実かはわからないのが本当だ。

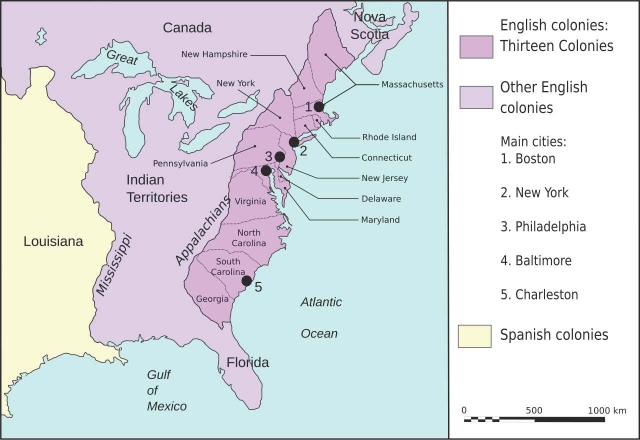

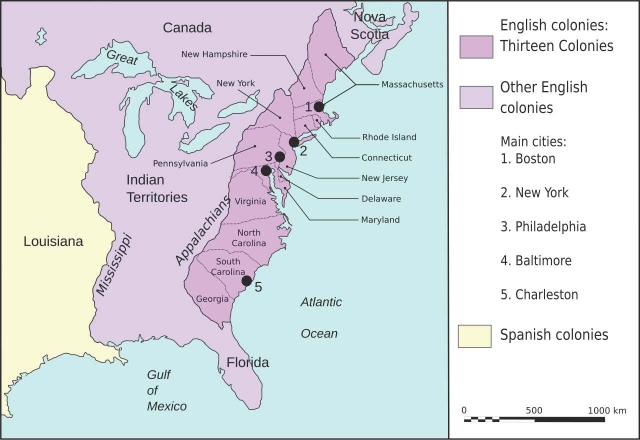

13植民地(Thirteen Colonies)

イングランドによる新大陸への植民都市は増加して行く。

今回は触れないが、18世紀後半になると13植民地を取り囲む新世界にさらに12の植民地も保有しいていた。

イギリス領西インド諸島、ニューファンドランド、ケベック州、ノバスコシア、プリンスエドワード島、バミューダ、そして東フロリダと西フロリダなど。

入植地、北アメリカ13植民地のおよその位置。詳しくしは次の図で

下は1775年頃 アメリカ独立以前の北アメリカ13植民地

ウィキメディアから借りました。

経済状況は

北部のプリマスやマサチューセッツを中心とするニューイングランド植民地は水力や木材を利用した工業などが発達。

これはジェームズ1世の治世の話ではないが、ついでに植民地その後を入れておきました。

13植民地の独立宣言(アメリカ独立宣言)

これら13もの地域に増えて行ったイングランドからの入植者であるが、 本国からの課税や圧政に地元民は独立を決意する。入植してからわずかに170年後の事 だ。

1776年7月4日、大陸会議でイングランドによって統治されていた北米13植民地の同時独立が決定する。

1776年7月4日、大陸会議でイングランドによって統治されていた北米13植民地の同時独立が決定する。

しかし、あくまで勝手な宣言である。本国イングランドが簡単に納得する訳はない。つぶされるのは目に見えている状況だ。

イングランド軍と民兵隊の戦闘から始まった戦いは欧州勢を巻き込んで拡大して行く 。

この独立戦争 (1775年4月~1783年9月) はイングランドvsフランスの代替え戦争 となり、双方巨額な戦費を使いダメージを受けている。

※ 戦争の途中で独立宣言(1776年7月)は出されている。

※ フランスの参戦は1778年。その後スペイン、ネーデルランドもアメリカ側で参戦。

航海は66日に及ぶ。しかもコースを外れ最終的に予定の地にはたどり付けなかった。

予定よりかなり北に辿り着き、時期も冬。船から降りる事もできない。

地元インディアンの食糧を盗み何とか船で越冬。春にやっと上陸。

プリマスはバージニア植民地ジェームズタウンに次いでアメリカ史上2番目の入植地となる。

※ 上の図に位置を示しました。

プリマス港に到着したメイフラワー号 1882年の作品

画家 ウィリアム・ハルソール(William Halsall )(1841年~1919年)

所蔵 ピルグリム・ホール美術館(Pilgrim Hall Museum)

彼らがたどりついたのが、 現在のマサチューセッツ州東部の湾に面するプリマス(Plymouth) 。

※ ボストンの南東約64kmに位置。北緯41度57分30秒 西経70度40分4秒。

ニューヨークよりずっと上、かなりの寒さだったはず。

当初の乗客は102名、乗組員は25~30名。壊血病、肺炎、結核などの病気が発生し冬を生き延びたのは約半数の53人。

プリマス一帯はもともとワンパノアグ族(Wampanoag)のパタクセント部族(Patuxet)が住む村。

彼らの入植はワンパノアグ族インディアンらを虐殺しながら進み、プリマス植民地は形成されて行く。

また、欧州からもたらされたペストによりインディアンの90~95%が病死したとも伝えられる。歴史は綺麗な側面しか伝えない。いや、綺麗に装飾して伝える? 特に当事者は主役だからね。

どこにも隠したい闇はある。今、伝えられている事が真実かはわからないのが本当だ。

13植民地(Thirteen Colonies)

イングランドによる新大陸への植民都市は増加して行く。

今回は触れないが、18世紀後半になると13植民地を取り囲む新世界にさらに12の植民地も保有しいていた。

イギリス領西インド諸島、ニューファンドランド、ケベック州、ノバスコシア、プリンスエドワード島、バミューダ、そして東フロリダと西フロリダなど。

入植地、北アメリカ13植民地のおよその位置。詳しくしは次の図で

下は1775年頃 アメリカ独立以前の北アメリカ13植民地

ウィキメディアから借りました。

経済状況は

北部のプリマスやマサチューセッツを中心とするニューイングランド植民地は水力や木材を利用した工業などが発達。

ピューリタンが多く、そもそも独立性が高かったから農業の大規模経営は発展しなかったらしい。

中部のニューヨーク、ペンシルベニアでは農業と商業が発達。

特に 小麦を中心とする農産物輸出が盛況

だったらしい。

南部と異なり、こちらでは奴隷制プランテーションは発達しなかったらしい。

南部のバージニアやサウスカロライナでは、大規模農業経営(プランテーション)が広まっ

た。

労働力不足からしだいにアフリカ大陸から 黒人奴隷を連れてきて使役した。

北部と異なりこちらはカトリック教徒が多かったらしい。

これはジェームズ1世の治世の話ではないが、ついでに植民地その後を入れておきました。

13植民地の独立宣言(アメリカ独立宣言)

これら13もの地域に増えて行ったイングランドからの入植者であるが、 本国からの課税や圧政に地元民は独立を決意する。入植してからわずかに170年後の事 だ。

「基本的人権と革命権に関する前文」、

「国王と議会、また本国のイングランド人への苦情」に関する28ヶ条。

「独立を宣言する文書」の3部で構成。

これがアメリカ独立宣言(United States Declaration of Independence)

である。しかし、あくまで勝手な宣言である。本国イングランドが簡単に納得する訳はない。つぶされるのは目に見えている状況だ。

イングランド軍と民兵隊の戦闘から始まった戦いは欧州勢を巻き込んで拡大して行く 。

この独立戦争 (1775年4月~1783年9月) はイングランドvsフランスの代替え戦争 となり、双方巨額な戦費を使いダメージを受けている。

※ 戦争の途中で独立宣言(1776年7月)は出されている。

※ フランスの参戦は1778年。その後スペイン、ネーデルランドもアメリカ側で参戦。

以前、フランスの事情を以下で書いてます。

リンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里

因みに自由の女神像(Statue of Liberty)は独立100周年を記念し、独立支援したフランス人の募金で贈られた像。正式名は「世界を照らす自由(Liberty Enlightening the World)」

アメリカとフランスにはそんな絆(きずな)があった。

最も、この負債が巨額過ぎたのもフランス革命の要因の一つだ。もしアメリカを支援しなければ、ルイ16世はギロチンにかかる事もなかったかもしれない。

スペインとの和睦

当時はスペインとの関係が悪かった。何しろ前女王エリザベス1世が公然とスペインに海賊行為をするは、ネーデルランドに肩入れして戦争もふっかけていたからだ。

アメリカとフランスにはそんな絆(きずな)があった。

最も、この負債が巨額過ぎたのもフランス革命の要因の一つだ。もしアメリカを支援しなければ、ルイ16世はギロチンにかかる事もなかったかもしれない。

スペインとの和睦

当時はスペインとの関係が悪かった。何しろ前女王エリザベス1世が公然とスペインに海賊行為をするは、ネーデルランドに肩入れして戦争もふっかけていたからだ。

とりあえずスペインとの争いは終わったが、インドネシア進出ではネーデルランドともめだした。

1623年に起きたアンボイナ虐殺(Amboyna massacre)事件で自国の領事館員、全員が殺されてからイングランドはインドネシアを去る。

東南アジアからインド貿易にシフトしてく。

アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)事件は、ぎり、ジェームズ1世の治世なのだ。

※ アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)は以下で書いています。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

レヴァント会社(Levant Company)の存続

ジェームズ1世は理想主義で平和主義。

ジェームズ1世は理想主義で平和主義。

王としては決して悪くなかったし、頭もよかったかもしれない。

とにかく彼の治世は何とか乗り切った。しかし、

イングランド国王の不憫(ふびん)は、議会の同意が得られないと戦費の調達さえできなかった事。

イングランド国王の不憫(ふびん)は、議会の同意が得られないと戦費の調達さえできなかった事。

因みに、フランス王家は身辺警護にプライベートでスイス兵(スイスガード)を雇っていた。

ベルサイユ宮殿にはスイス兵待機の部屋(衛士の間)もある。

リンク ルツェルンのライオン慰霊碑とスイス人の国防

再び、時勢に戻り、息子チャールズの治世の話です。

彼のスコットランドでの即位式から問題が勃発する。

チャールズ1世(Charles I)

チャールズ1世(Charles I)(1600年~1649年)

イングランド、アイルランド王チャールズ1世(在位:1625年~1649年)

スコットランド王ジェームズ6世(在位:1625年~1649年)

Charles I of England ( イングランド王チャールズ1世) 1636年

ジェームズ1世

はイングランド王即位

(在位:1603年~1625年)と同時にイングランドとスペインの戦争(英西戦争)を終結させる和平条約を結んだ。

1604年のロンドン条約(Treaty of London)

である。

19年にわたり続いた両国の戦争を収め、戦争前の原状の回復を原則とした。

平和王としてのジェームズ1世による英断と言える和解であるが、スペインが好意的に評価したのに対して、 イングランドの市民からは屈辱的和平と評価は低い。

平和王としてのジェームズ1世による英断と言える和解であるが、スペインが好意的に評価したのに対して、 イングランドの市民からは屈辱的和平と評価は低い。

そもそもこの戦争は ネーデルランドでのプロテスタントの反乱独立をイングランドが応援していたと言う背景がある。イングランドはこれらから手を引き、軍の撤退、武器の援助も中止。

代わりにスペインによるアイルランド軍事介入の停止を引き出した。

宗教に関しては、 イングランドの国教会をスペインが認める事。

反対にイングランド国内のカトリック教徒を迫害しない事が盛り込まれた。

またスペイン艦船のイギリス海峡の航行許可と港の使用を認めた。

イングランドによるスペイン船への海賊行為ももちろん停止。

代わりにインドネシアなどイングランドの植民進出への妨害の禁止をスペインに認めさせた。

さらに、両国は、艦船の修理や補給の為に互いの港の利用を認めた。

これら内容を見ていて対等で問題ないように見えるが・・。

実は市民の義勇兵8000人ほどがネーデルランド紛争に加わっていたし、海賊はネーデルランドに移籍してスペイン船を狙い続けた。

公でない部分で市民の反スペイン感情はくすぶり続ける 事になる。

一難去ってまた一難そもそもこの戦争は ネーデルランドでのプロテスタントの反乱独立をイングランドが応援していたと言う背景がある。イングランドはこれらから手を引き、軍の撤退、武器の援助も中止。

代わりにスペインによるアイルランド軍事介入の停止を引き出した。

宗教に関しては、 イングランドの国教会をスペインが認める事。

反対にイングランド国内のカトリック教徒を迫害しない事が盛り込まれた。

またスペイン艦船のイギリス海峡の航行許可と港の使用を認めた。

イングランドによるスペイン船への海賊行為ももちろん停止。

代わりにインドネシアなどイングランドの植民進出への妨害の禁止をスペインに認めさせた。

さらに、両国は、艦船の修理や補給の為に互いの港の利用を認めた。

これら内容を見ていて対等で問題ないように見えるが・・。

実は市民の義勇兵8000人ほどがネーデルランド紛争に加わっていたし、海賊はネーデルランドに移籍してスペイン船を狙い続けた。

公でない部分で市民の反スペイン感情はくすぶり続ける 事になる。

とりあえずスペインとの争いは終わったが、インドネシア進出ではネーデルランドともめだした。

1623年に起きたアンボイナ虐殺(Amboyna massacre)事件で自国の領事館員、全員が殺されてからイングランドはインドネシアを去る。

東南アジアからインド貿易にシフトしてく。

アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)事件は、ぎり、ジェームズ1世の治世なのだ。

※ アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)は以下で書いています。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

日本との交易

1600年に設立された東インド会社であるが、実際の始動はジェームズ1世(James I)(1566年~1625年)がイングランド&アイルランド国王に即位した1603年頃と思われる。

インドネシアのバンテンに拠点があったので、ここで 三浦按針(みうらあんじん)の手紙を受け取り1613年に日本の平戸に商館を開く事になる。

1600年に設立された東インド会社であるが、実際の始動はジェームズ1世(James I)(1566年~1625年)がイングランド&アイルランド国王に即位した1603年頃と思われる。

インドネシアのバンテンに拠点があったので、ここで 三浦按針(みうらあんじん)の手紙を受け取り1613年に日本の平戸に商館を開く事になる。

因みに ネーデルランドが平戸に商館を設置したのが1609年9月

。

実際に船が来て交易が始まったのは1612年8月。

商館長はリチャード・コックス(Richard Cocks)(1566年~1624年)

しかし、早くも12年後の1624年1月には商館は閉鎖される事になる。

イングランドのアジア進出で快く思っていなかったネーデルランドとの仲は悪化をたどる。

それは日本国内でも現れた。

お互い悪評を立てて、ののしりあい、足の引っ張りあいを平戸でも行っていた事。その騒動は平戸藩や在留中国人や日本の商人にも迷惑が及ぶ。

主にネーデルランド側が嫌がらせをしていた?

イングランド船隊への攻撃も始まりイングランドは江戸幕府に直訴もしたらしいが、仲介約をしていた三浦按針(ウィリアム・アダムス)が亡くなると日本との交易事態にも影響が出た。

東インド会社は商館長リチャード・コックスの責任問題として追及。

しかし、そんな中 1623年のアンボイナ虐殺事件が起こる。

イングランドの東南アジア撤退が始まり日本の商館も閉鎖された。

商館長はリチャード・コックス(Richard Cocks)(1566年~1624年)

しかし、早くも12年後の1624年1月には商館は閉鎖される事になる。

イングランドのアジア進出で快く思っていなかったネーデルランドとの仲は悪化をたどる。

それは日本国内でも現れた。

お互い悪評を立てて、ののしりあい、足の引っ張りあいを平戸でも行っていた事。その騒動は平戸藩や在留中国人や日本の商人にも迷惑が及ぶ。

主にネーデルランド側が嫌がらせをしていた?

イングランド船隊への攻撃も始まりイングランドは江戸幕府に直訴もしたらしいが、仲介約をしていた三浦按針(ウィリアム・アダムス)が亡くなると日本との交易事態にも影響が出た。

東インド会社は商館長リチャード・コックスの責任問題として追及。

しかし、そんな中 1623年のアンボイナ虐殺事件が起こる。

イングランドの東南アジア撤退が始まり日本の商館も閉鎖された。

※ リチャード・コックスは撤退し、戻る船中で亡くなったそうだ。

先のきっかけとなった三浦按針(みうらあんじん)であるが、彼は日本近郊で座礁(1600年4月)したリーフデ号の乗り組み員でイングランド出身のウィリアム・アダムス(William Adams)(1564年~1620年)の事。三浦按針は彼の日本名。彼は完全に日本に帰化した元イングランド人。

三浦按針は徳川家康の外交顧問および通訳として仕えていた。イングランドとの交易も三浦按針がいたからこそ成立したと言える。

ジェームズ1世は秀忠から鎧などが贈られ非常に喜び日本に興味を持ったと言う。その鎧は今もイングランド王室にあるそうだ。

レヴァント会社(Levant Company)の存続

エリザベス1世時代の1580年、オスマン帝国との国交と交易の独占権を得る条約がイングランドとの間で締結された。

これには貿易および政治的同盟が入っていたが、 ジェームス1世は、欧州側のキリスト教徒としての観点からオスマン帝国との断交を決めていた。

女王は無視したが、1571年のレパントの海戦 (Battle of Lepanto)をジェームズ1世は気にしたのだろう。

※ レパントの海戦は以下で書いてます。

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

しかし、 重臣や関係者から猛反対を受け、従来国家が負担していた大使館などの諸経費を商人負担とする事で合意。オスマン帝国との国交は維持、交易も存続される事になった 。

女王は無視したが、1571年のレパントの海戦 (Battle of Lepanto)をジェームズ1世は気にしたのだろう。

※ レパントの海戦は以下で書いてます。

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

しかし、 重臣や関係者から猛反対を受け、従来国家が負担していた大使館などの諸経費を商人負担とする事で合意。オスマン帝国との国交は維持、交易も存続される事になった 。

ところで、 1619年、アラビア半島南西にあるモカ港の入港の許可取りに成功する。

オスマン帝国がコーヒーを仕入れていた港である。

当時は欧州でもコーヒー人気が上昇。

当時は欧州でもコーヒー人気が上昇。

これによりイングランドは安価にコーヒーの大量買い付けが可能になった。

豆はエチオピア原産のアラビカ種(Coffea arabica)で、イエメンに広がりアラブ人がモカ港から出荷した事からモカ・コーヒーの名で呼ばれる。元祖コーヒー。

※ 東インド会社とレヴァント会社のどちらが取り扱ったかは不明。

豆はエチオピア原産のアラビカ種(Coffea arabica)で、イエメンに広がりアラブ人がモカ港から出荷した事からモカ・コーヒーの名で呼ばれる。元祖コーヒー。

※ 東インド会社とレヴァント会社のどちらが取り扱ったかは不明。

王としては決して悪くなかったし、頭もよかったかもしれない。

とにかく彼の治世は何とか乗り切った。しかし、

財政難で強い軍隊を持てなかった事、軍船もしかり。それらが、数々の国王軍の敗退につながって行ったと思われる。

因みに、フランス王家は身辺警護にプライベートでスイス兵(スイスガード)を雇っていた。

ベルサイユ宮殿にはスイス兵待機の部屋(衛士の間)もある。

リンク ルツェルンのライオン慰霊碑とスイス人の国防

再び、時勢に戻り、息子チャールズの治世の話です。

彼のスコットランドでの即位式から問題が勃発する。

チャールズ1世(Charles I)

チャールズ1世(Charles I)(1600年~1649年)

イングランド、アイルランド王チャールズ1世(在位:1625年~1649年)

スコットランド王ジェームズ6世(在位:1625年~1649年)

Charles I of England ( イングランド王チャールズ1世) 1636年

画家 アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck) (1599年~1641年)

画家 アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck) (1599年~1641年)

所蔵 王室コレクション(Royal Collection) King's Gallery

アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck)(1599年~1641年)の作品である。

フランドル出身の画家であるが、イングランドの上流階級を描いた肖像画が多く有名。

兄の死から繰り上がりでチャールズ1世は次代の王位となったが、思慮には欠ける人?

側近のバッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズと共に 彼は取り返しのつかない失敗をやらかす 。

それが直接ではないが、それが遠因でバッキンガム公は暗殺され。チャールズ1世は最終的に処刑された。

ジェームズ1世とチャールズ1世の2代にわたって重臣だった男だが・・。 7つ違いの二人は臣下と言う関係よりは親友だったみたい です。後で紹介。

議会の暴走が王権を越える

事の発端は、チャールズの結婚問題。

父王としては、 スペインの姫との縁談は平和外交になると信じていたらしいが、議会に却下された。

この時ジェームズ1世も頑固な議会に憤慨して解散をしているが、当事者の息子は激怒。

下院(平民)議員のくせに自分の結婚まで口出しするな。と思ったらしい。

チャールズはほぼ親友のバッキンガム公と密かにスペインにおもむき姫との結婚を模索する。が結果 スペインからは相手にされずに帰国。

オバカな 二人はそれに腹を立てスペインに報復する事を決意 したらしい。

この時は 議会と利害が一致した。議会はスペインとの戦闘を望んでいた

からだ。

この時は 議会と利害が一致した。議会はスペインとの戦闘を望んでいた

からだ。

議会としては王にスペインと仲良くしてほしくなかったのだ。彼らはエリザベス時代のようにもっと多くをスペインから奪いたかったから。

その思惑に載せられた 二人はスペインとの戦争を父王に迫る 。

父がせっかく平和外交で和睦したばかりのスペインと再び戦闘を始めようと言うのだ。

彼らは戦争の予算申請をするが、財務大臣はお金が無いと拒否した。

その財務大臣を議会が弾劾(だんがい)する事を二人が支持して予算を取り付ける事に成功。

国王ジェームズ1世は側近のバッキンガムを愚か者と罵(ののし)り、息子チャールズに対し、 議会の手段として弾劾(だんがい)を復活させたことを後悔することになるだろう。

と先見の明をもって警告したと言う

。

国王ジェームズ1世は側近のバッキンガムを愚か者と罵(ののし)り、息子チャールズに対し、 議会の手段として弾劾(だんがい)を復活させたことを後悔することになるだろう。

と先見の明をもって警告したと言う

。

※ 弾劾(だんがい)・・身分保障された官職にある者を、義務違反や非行などの事由で、議会の訴追によって罷免し、処罰する手続きをする事。

この 議会による弾劾が後に暴走する事になり、王権を越えて行ったから、国王が処刑される事態にまで至る

のだ。

この 議会による弾劾が後に暴走する事になり、王権を越えて行ったから、国王が処刑される事態にまで至る

のだ。

最初の弾劾は フランシス・ベーコン (Francis Bacon)(1561年~1626年)で始まる 。

議会はを国王の許可も無しに弾劾して官職はく奪、1621年5月ロンドン塔へ幽閉されている。 ジェームズ1世の計らいで4日間で出獄できたが・・。

アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck)(1599年~1641年)の作品である。

フランドル出身の画家であるが、イングランドの上流階級を描いた肖像画が多く有名。

兄の死から繰り上がりでチャールズ1世は次代の王位となったが、思慮には欠ける人?

側近のバッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズと共に 彼は取り返しのつかない失敗をやらかす 。

それが直接ではないが、それが遠因でバッキンガム公は暗殺され。チャールズ1世は最終的に処刑された。

※ バッキンガム公(Duke of Buckingham)ジョージ・ヴィリアーズ(George Villiers, 1st Duke of Buckingham, KG, PC)(1592年~1628年)。ジェームズ1世とチャールズ1世の2代にわたって重臣だった男だが・・。 7つ違いの二人は臣下と言う関係よりは親友だったみたい です。後で紹介。

議会の暴走が王権を越える

事の発端は、チャールズの結婚問題。

父王としては、 スペインの姫との縁談は平和外交になると信じていたらしいが、議会に却下された。

この時ジェームズ1世も頑固な議会に憤慨して解散をしているが、当事者の息子は激怒。

下院(平民)議員のくせに自分の結婚まで口出しするな。と思ったらしい。

チャールズはほぼ親友のバッキンガム公と密かにスペインにおもむき姫との結婚を模索する。が結果 スペインからは相手にされずに帰国。

オバカな 二人はそれに腹を立てスペインに報復する事を決意 したらしい。

議会としては王にスペインと仲良くしてほしくなかったのだ。彼らはエリザベス時代のようにもっと多くをスペインから奪いたかったから。

その思惑に載せられた 二人はスペインとの戦争を父王に迫る 。

父がせっかく平和外交で和睦したばかりのスペインと再び戦闘を始めようと言うのだ。

彼らは戦争の予算申請をするが、財務大臣はお金が無いと拒否した。

その財務大臣を議会が弾劾(だんがい)する事を二人が支持して予算を取り付ける事に成功。

※ 弾劾(だんがい)・・身分保障された官職にある者を、義務違反や非行などの事由で、議会の訴追によって罷免し、処罰する手続きをする事。

最初の弾劾は フランシス・ベーコン (Francis Bacon)(1561年~1626年)で始まる 。

議会はを国王の許可も無しに弾劾して官職はく奪、1621年5月ロンドン塔へ幽閉されている。 ジェームズ1世の計らいで4日間で出獄できたが・・。

これを契機に? 議会が気に入らなければ?

議会による国王抜きの弾劾は以降当たり前のように 状態化していく。

チャールズ支持者のバッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズ(George Villiers)(1592年~1628年)も、先のスペインに対する戦闘で、バッキンガム公の指揮下で海軍遠征で行ったが結果敗退。

議会はこの失敗で弾劾手続きを行っている。が、そもそも議会の出した軍資金は少なかったから、負けもしかた無かったと言う論もある。

初代ストラッフォード伯(トーマス・ウェントワース)国教会のウィリアム・ロード大主教、なども標的にされた。

1644年、イングランド国教会の 大主教ウィリアム・ロードの裁判では ストラフォード伯と同じく有罪が難しい為に議会は私権剥奪法で処刑を決定。 国王チャールズ1世の特赦状も却下して刑を執行。

1649年には 、国王であるチャールズ1世 自身が処刑される事になる。

後でまた触れます。

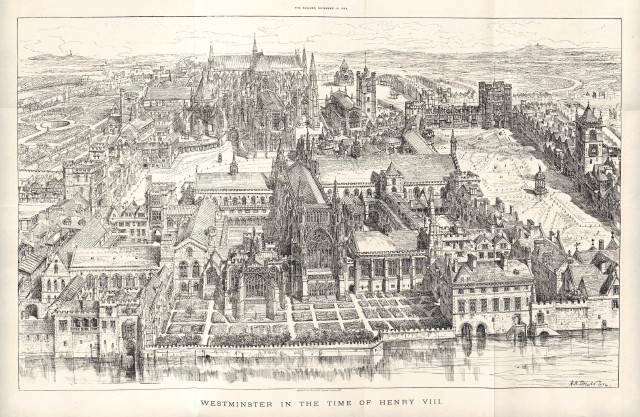

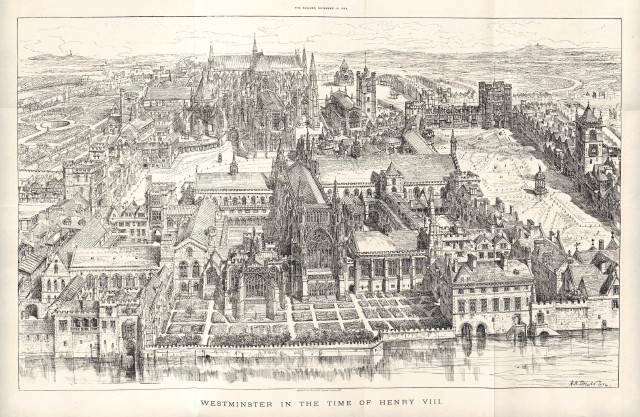

ヘンリー8世(Henry VIII)(1491年~1547年)時代のウェストミンスター宮殿(the Palace of Westminster)

手前がテムズ川、奥に見える尖塔がウエストミンスター寺院。

宮殿と最初のウェストミンスター寺院の建設は、1045年頃~1050年頃にかけて、エドワード証聖王(Edward the Confessor)(1003年~1066年)によって建立されている。

1512年、ヘンリー8世(Henry VIII)(1491年~1547年)(在位:1509年~1547年)の治世初期に、火事により宮殿の王室のアパートが焼失。王室の住居はホワイトホール宮殿に移動。

1941年、第二次世界大戦によりドイツ軍の爆撃でも損傷している。

2017年、宮殿の大改築が決定。古い配管配線、蒸気管による火災の危険、アスベスト問題などシステムの老朽化を一新するらしい。

現在のウェストミンスター宮殿(the Palace of Westminster)

ウエストミンスター橋越しのウェストミンスター宮殿

ロンドン・アイからのウェストミンスター宮殿

ロンドン・アイからのウェストミンスター宮殿

手前の時計塔が、通称「ビッグ・ベン(Big Ben)」ですが、正式名称は「エリザベス・タワー(Elizabeth Tower)」です。

ウェストミンスター宮殿の全景は裏側からしか撮影できない。表側は巨大な宮殿の全景を入れるのは距離的に不可能。

下は分割しています。

エリザベスタワーからホワイトホール

議会の開催中なので交通規制が敷かれています。徒歩でなければ前には入れ無い。

ウエストミンスター・ホール下院のゲート。

今は会期中で警備が厳しい。

内部ロビー (ウィキメディアから借りました。)

英国議会の上院(貴族院)(House of Lords)と下院(庶民院)(House of Commons)のロビー。

ホワイトホールからヴィクトリア・タワー

ウェストミンスター宮殿については、以前取り扱っています。

リンク 英国のEU離脱の失敗 ・ ウェストミンスター宮殿

ヴィクトリア・タワー側の道のバリケード

エリザベス・タワー側のバリケード

イングランドの議会は歴史的に荒れるのでしょうか?

会期中はずっと閉鎖らしい。

結婚相手はカトリック

次期王となるチャールズ皇子の結婚相手は?

そもそも、チャールズがスペインから帰国した時、国民はカトリックの姫を連れて帰らなかった事を喜んだと言う。

カトリックだけの問題ではない。議会も市民もスペインが嫌いだったからね 。

。

なのに結局の所、 彼の結婚相手はヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス(Henrietta Maria of France)(1609年~1669年)。フランス王家のカトリックの姫 である。

また、結婚の条件で将来の子息はカトリックで育てる約束をしての結婚。1625年。

イングランド女王ヘンリエッタ・マリア・ド・ブルボンの肖像

1636年頃~1638年頃

ヘンリエッタ・マリア・ド・ブルボン(Henrietta Maria de Bourbon) (1609年~1669年)

画家 アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck)(1599年~1641年)

所蔵 サンディエゴ美術館(San Diego Museum of Art)

この結婚は当然、反カトリックの者からは不評を買う。将来の国王(子息)がカトリック教徒決定はどう考えても問題。しかも国がイギリス国教会でまとめようとしてもめている時でもある。

一応、 スペインを敵にする事に協力してくれる相手としてフランス国を考えた上での婚姻らしいが、 下院議員はチャールズにプロテスタントのウェールズの姫との結婚を望んでいたから、チャールズは 意地でもカトリックの姫と結婚したかったのかもしれない。

1649年には 、国王であるチャールズ1世 自身が処刑される事になる。

後でまた触れます。

ヘンリー8世(Henry VIII)(1491年~1547年)時代のウェストミンスター宮殿(the Palace of Westminster)

手前がテムズ川、奥に見える尖塔がウエストミンスター寺院。

宮殿と最初のウェストミンスター寺院の建設は、1045年頃~1050年頃にかけて、エドワード証聖王(Edward the Confessor)(1003年~1066年)によって建立されている。

1512年、ヘンリー8世(Henry VIII)(1491年~1547年)(在位:1509年~1547年)の治世初期に、火事により宮殿の王室のアパートが焼失。王室の住居はホワイトホール宮殿に移動。

1691年および1698年にも火事が発生。経済的事情で再建はできなかった。

1834年10月、再び大火災。宮殿の大半は焼失。

※ ウェストミンスター・ホール、ジュエル・タワー、聖スティーヴン礼拝堂の地下室、回廊のみが焼失を免れた。

1834年10月、再び大火災。宮殿の大半は焼失。

※ ウェストミンスター・ホール、ジュエル・タワー、聖スティーヴン礼拝堂の地下室、回廊のみが焼失を免れた。

1840年、ゴシック・リヴァイヴァル様式のデザインで再建

が始まる。

上院(貴族院)議事堂は1847年。

下院(庶民院)議事堂は1852年に完成。

全体には1860年に完成。

下院(庶民院)議事堂は1852年に完成。

全体には1860年に完成。

1941年、第二次世界大戦によりドイツ軍の爆撃でも損傷している。

2017年、宮殿の大改築が決定。古い配管配線、蒸気管による火災の危険、アスベスト問題などシステムの老朽化を一新するらしい。

現在のウェストミンスター宮殿(the Palace of Westminster)

ウエストミンスター橋越しのウェストミンスター宮殿

ロンドン・アイからのウェストミンスター宮殿

ロンドン・アイからのウェストミンスター宮殿手前の時計塔が、通称「ビッグ・ベン(Big Ben)」ですが、正式名称は「エリザベス・タワー(Elizabeth Tower)」です。

2012年にエリザベス2世在位60年を記念して「クロック・タワー」から変更されている。

初代の竣工は1859年4月。現在は2代目。

時計塔の高さは96.3m。議会開催中は尖塔に灯火が照らされるらしいが気づかなかった。

この写真はちょうど会期中なのですが・・。

奥の上院側にある塔が、ヴィクトリア・タワー(Victoria Tower)

ヴィクトリア女王により 1843年に礎石。竣工、1860年。

時計塔の高さは96.3m。議会開催中は尖塔に灯火が照らされるらしいが気づかなかった。

この写真はちょうど会期中なのですが・・。

奥の上院側にある塔が、ヴィクトリア・タワー(Victoria Tower)

ヴィクトリア女王により 1843年に礎石。竣工、1860年。

高さ98.50m。当初はキング・タワー (The Kings Tower)の名称。1897年頃に変更。

ウェストミンスター宮殿の全景は裏側からしか撮影できない。表側は巨大な宮殿の全景を入れるのは距離的に不可能。

下は分割しています。

エリザベスタワーからホワイトホール

議会の開催中なので交通規制が敷かれています。徒歩でなければ前には入れ無い。

ウエストミンスター・ホール下院のゲート。

今は会期中で警備が厳しい。

内部ロビー (ウィキメディアから借りました。)

英国議会の上院(貴族院)(House of Lords)と下院(庶民院)(House of Commons)のロビー。

ホワイトホールからヴィクトリア・タワー

ウェストミンスター宮殿については、以前取り扱っています。

リンク 英国のEU離脱の失敗 ・ ウェストミンスター宮殿

ヴィクトリア・タワー側の道のバリケード

エリザベス・タワー側のバリケード

イングランドの議会は歴史的に荒れるのでしょうか?

会期中はずっと閉鎖らしい。

結婚相手はカトリック

次期王となるチャールズ皇子の結婚相手は?

そもそも、チャールズがスペインから帰国した時、国民はカトリックの姫を連れて帰らなかった事を喜んだと言う。

カトリックだけの問題ではない。議会も市民もスペインが嫌いだったからね

なのに結局の所、 彼の結婚相手はヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス(Henrietta Maria of France)(1609年~1669年)。フランス王家のカトリックの姫 である。

また、結婚の条件で将来の子息はカトリックで育てる約束をしての結婚。1625年。

イングランド女王ヘンリエッタ・マリア・ド・ブルボンの肖像

1636年頃~1638年頃

ヘンリエッタ・マリア・ド・ブルボン(Henrietta Maria de Bourbon) (1609年~1669年)

画家 アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck)(1599年~1641年)

所蔵 サンディエゴ美術館(San Diego Museum of Art)

この結婚は当然、反カトリックの者からは不評を買う。将来の国王(子息)がカトリック教徒決定はどう考えても問題。しかも国がイギリス国教会でまとめようとしてもめている時でもある。

一応、 スペインを敵にする事に協力してくれる相手としてフランス国を考えた上での婚姻らしいが、 下院議員はチャールズにプロテスタントのウェールズの姫との結婚を望んでいたから、チャールズは 意地でもカトリックの姫と結婚したかったのかもしれない。

しかも、当然反対がある事は解っていたから? 結婚成立まで議会を開かなかったと言う。

つまり、 議会には「もう結婚しちゃいました報告」をしている 。

それにしても この王妃も、夫の戴冠式( 1626年 )にも出席していない。公然と新教の宗教儀式への参加を拒否したそうだ 。

確かに、議会が危惧した通りの先が思いやられる展開だ。

無議会の理由

当然だが、チャールズと 議会の関係は決して良好ではなく、むしろ悪化して行く。

チャールズ1世も思い通りにならない議会を解散して、 無議会で政治を進める事が増えたからだ。

そんな議会無しでチャールズがイングランドを統治した11年間を「eleven years' tyranny(11年間の専制)」と呼ぶらしい。が、内容を知れば同情の余地がある。

ヨーロッパ戦争の為の資金を議会から調達する手段を絶たれ議会を解散。

予算もない。頼りのバッキンガム公はもういない。議会は信頼できない。

そんな中でチャールズ無議会の中、1人、フランスとスペインの和平を結んでいる。これは評価である。

とにかくイングランド 王には国際政治をするお金が無かった

のだ。

とにかくイングランド 王には国際政治をするお金が無かった

のだ。

つまり、 議会には「もう結婚しちゃいました報告」をしている 。

それにしても この王妃も、夫の戴冠式( 1626年 )にも出席していない。公然と新教の宗教儀式への参加を拒否したそうだ 。

確かに、議会が危惧した通りの先が思いやられる展開だ。

無議会の理由

当然だが、チャールズと 議会の関係は決して良好ではなく、むしろ悪化して行く。

チャールズ1世も思い通りにならない議会を解散して、 無議会で政治を進める事が増えたからだ。

そんな議会無しでチャールズがイングランドを統治した11年間を「eleven years' tyranny(11年間の専制)」と呼ぶらしい。が、内容を知れば同情の余地がある。

ヨーロッパ戦争の為の資金を議会から調達する手段を絶たれ議会を解散。

予算もない。頼りのバッキンガム公はもういない。議会は信頼できない。

そんな中でチャールズ無議会の中、1人、フランスとスペインの和平を結んでいる。これは評価である。

当時イングランドでは 合法的に税金を徴収できるのは議会だけ。

しかも、そもそも当時のイングランドには 公式の消費税も定期的な直接税も課されていなかった から、欧州でも最も税負担が少ない国。 だから国庫にお金が無かったのは確かなのだろう 。

王は仕方が無いから議会を再開することなく合法的に資金を集められる方法を探した 。

「Distraint of Knighthood(騎士爵位の差し押さえ)」と言う1世紀以上前に忘れ去られた徴税の法律や、海軍の財務省に直接支払われる「 ship money(船税)」の徴収などいろいろと探して試みている。

王が議会の同意なしに課税を行った事について、暴君的かつ絶対君主の行為と批判されているようだが・・。真実は違う

。

王が議会の同意なしに課税を行った事について、暴君的かつ絶対君主の行為と批判されているようだが・・。真実は違う

。

そもそも王は議会を通さなくても徴税できる法律を選んでいるし、合法で集金できる税しか選んでいない。

王に対して暴君なのはむしろ議会だった 。

無議会政治の間に、王は苦肉の策として活動資金を集めていただけなのだ。

これを専制政治と言われてはチャールズ1世がかわいそうな気がする。

諸悪の権限は王を敵視する議会 なのに。

議会との埋められない溝を生んだバッキンガム公の死

そもそも 議会ともめたのは、考え方に宗教的差異があるからだ 。

現在のように教育が徹底されている時代ではないし、物の考え方は人により全く異なったのは事実であるが、それ以上に 頑固にかたくなに己の宗教感を通そうとするカルバン派の議員。

少数派のうちは良いが、議員数が増して行けば彼らの強引さで押し切られる。

また、下院(庶民院)は言論の自由だからと言いたい事を言う。チャールズの結婚問題にまで口を出したが、そもそも彼らの仕事の範囲ではない。

だんだんに、越境し、さらに集団意識が自分らの正当性を主張するような議会になって行ったように思う。

いつの間にか、王のいない所でかってに判決。王が嘆願して棄却するように頼んでもつっぱねる 。

議会ではイングランド王がトップなのではないのか?

議会の独走が始まったのがジェームズ治世後半から 。

チャールズ1世の頃は話し会いにもならなかった?

チャールズお気に入りのバッキンガム公はスペインとの戦いで敗戦した事をたたかれ弾劾(だんがい)され身分はく奪。チャールズが何とかケンブリッジの大学総長に指名したが下院(庶民院)が反対し大々的に抗議。

チャールズは議会のいいなりになりたくなくて、1626年、議会を解散。

初代バッキンガム公爵(1st Duke of Buckingham, KG, PC)

ジョージ・ヴィリアーズ(George Villiers)(1592年~1628年)の肖像

1617年~1628年

画家 ピーテル・パウル・ルーベンスPeter Paul Rubens (1577年~1640年)

所蔵 ポロック・ハウス(Pollok House)

再び議会を招集した1628年、バッキンガム公は暗殺された。

チャールズは自室のベッドで2日泣いて過ごしたと言う。

なのに議会、民衆はバッキンガム公の死を歓喜したと言うのだから、 議会とチャールズの間には埋められない溝が生まれる 。

そんな議会相手にチャールズが王権を振るおうと戦ったのも理解できる。

でも、もはやイングランド王の王権はほとんど失われていた気がする。

議会が狂犬のように王のすることに反対して吠えるから王は人間不信になっただろうね。

しかも、そもそも当時のイングランドには 公式の消費税も定期的な直接税も課されていなかった から、欧州でも最も税負担が少ない国。 だから国庫にお金が無かったのは確かなのだろう 。

王は仕方が無いから議会を再開することなく合法的に資金を集められる方法を探した 。

「Distraint of Knighthood(騎士爵位の差し押さえ)」と言う1世紀以上前に忘れ去られた徴税の法律や、海軍の財務省に直接支払われる「 ship money(船税)」の徴収などいろいろと探して試みている。

そもそも王は議会を通さなくても徴税できる法律を選んでいるし、合法で集金できる税しか選んでいない。

王に対して暴君なのはむしろ議会だった 。

無議会政治の間に、王は苦肉の策として活動資金を集めていただけなのだ。

これを専制政治と言われてはチャールズ1世がかわいそうな気がする。

諸悪の権限は王を敵視する議会 なのに。

議会との埋められない溝を生んだバッキンガム公の死

そもそも 議会ともめたのは、考え方に宗教的差異があるからだ 。

現在のように教育が徹底されている時代ではないし、物の考え方は人により全く異なったのは事実であるが、それ以上に 頑固にかたくなに己の宗教感を通そうとするカルバン派の議員。

少数派のうちは良いが、議員数が増して行けば彼らの強引さで押し切られる。

また、下院(庶民院)は言論の自由だからと言いたい事を言う。チャールズの結婚問題にまで口を出したが、そもそも彼らの仕事の範囲ではない。

だんだんに、越境し、さらに集団意識が自分らの正当性を主張するような議会になって行ったように思う。

いつの間にか、王のいない所でかってに判決。王が嘆願して棄却するように頼んでもつっぱねる 。

議会ではイングランド王がトップなのではないのか?

議会の独走が始まったのがジェームズ治世後半から 。

チャールズ1世の頃は話し会いにもならなかった?

チャールズお気に入りのバッキンガム公はスペインとの戦いで敗戦した事をたたかれ弾劾(だんがい)され身分はく奪。チャールズが何とかケンブリッジの大学総長に指名したが下院(庶民院)が反対し大々的に抗議。

チャールズは議会のいいなりになりたくなくて、1626年、議会を解散。

初代バッキンガム公爵(1st Duke of Buckingham, KG, PC)

ジョージ・ヴィリアーズ(George Villiers)(1592年~1628年)の肖像

1617年~1628年

画家 ピーテル・パウル・ルーベンスPeter Paul Rubens (1577年~1640年)

再び議会を招集した1628年、バッキンガム公は暗殺された。

チャールズは自室のベッドで2日泣いて過ごしたと言う。

なのに議会、民衆はバッキンガム公の死を歓喜したと言うのだから、 議会とチャールズの間には埋められない溝が生まれる 。

そんな議会相手にチャールズが王権を振るおうと戦ったのも理解できる。

でも、もはやイングランド王の王権はほとんど失われていた気がする。

議会が狂犬のように王のすることに反対して吠えるから王は人間不信になっただろうね。

最大の失態は宗教統一の問題

チャールズ1世最大の失敗は結婚もそうであるがやはり宗教問題につきる。

従来のカトリック一強だったらこんな事は無かったはずだが、 宗教の激動期にイングランド王にならなければならなかったチャールズ1世は不運だった。

まとまりの無い世論の中で、一つの宗教による統一は理想ではあるが、そもそも宗教の種類も派閥もありすぎてまとまらないのだから、統一など土台無理な話。

だから 即位後に始まるイングランド国教会での3国統一。それを強硬しようとしたのが大いなる間違い。

少なくとも時期尚早であった。

もし、王権が本当に強い国であったなら、それも可能であったのかもしれないが、残念ながらこの時期のイングランドはそうではなかった。

しかも、先にイングランド国教会の所で説明したが、この当時、 イングランド国教会はまだ発展途上であり、カトリックとカルバン主義のはざまにいた。

カルバン派としては、よりプロテスタントを目指してもっと改革をしたかった立ち位置だ。

しかし、 チャールズが即位する頃、国教会の中に強いカトリックよりの司教が現れた。

しかし、 チャールズが即位する頃、国教会の中に強いカトリックよりの司教が現れた。

先に紹介しているウィリアム・ロード(William Laud)(1573年~1645年)である。

彼は順調に出世し1633年、イングランド国教会の最高峰であるカンタベリーの大主教に収まっている。

ウィリアム・ロード(William Laud)(1573年~1645年)

カンタベリー大主教(Archbishop of Canterbury)の肖像

彼は順調に出世し1633年、イングランド国教会の最高峰であるカンタベリーの大主教に収まっている。

ウィリアム・ロード(William Laud)(1573年~1645年)

カンタベリー大主教(Archbishop of Canterbury)の肖像

画家 アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck)(1599年~1641年)

所蔵 National Portrait Gallery

1625年にジェームズ1世が死去、後を継いだチャールズ1世はロードを取り立てた。

カルバン派の予定説を否定。アルミニウス主義派でありカトリックより。チャールズの思想もここに一致。

イングランド国教会の改革と宗教統一を持論としていたロードは、チャールズ1世の許しを得て祈祷書の遵守と礼拝の統一、聖職者の統制政策を推進

。

アルミニウス主義者を次々と登用。

1630年の全ての主教への教区管理の強化命令、1631年からの出版物検閲、反対派弾圧を推進。

統一に向けて主教は ピューリタン(Puritan)弾圧と礼拝のカトリック化を進めた 。

統一に向けて主教は ピューリタン(Puritan)弾圧と礼拝のカトリック化を進めた 。

カンタベリー大主教就任

(在位: 1633年~1645年)

で頂点に立つ

。

が、王党派が議会に負けると私権剥奪法の名目でクロムウェルにより処刑される。カルバン派よりはアルミニウス派

国王がカルバン派の天敵である アルミニウス主義者を支持して要職につけた事 が カルバン派の不振を買う。「王は、最終的にカトリックに戻すのではないか?」

先にも紹介したが、この思想は大主教、ウィリアム・ロード(William Laud)からもたらされたものかもしれない。

※ アルミニウス主義派はカルヴィニスム修正主義神学とも言われカルヴァン派の天敵。

先に触れたカルバン派の特徴である予定説(Predestination)を否定する立場。

ネーデルランドでは1618年「ドルトレヒト(Dordrecht)教会会議」の神学論争でカルヴァン派が勝利し国教となった。この時アルミニウス派は投獄か斬首されている。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭

カトリックに戻すつもりはなかったと思うが、カトリックからしたらカルバン主義派よりはアルミニウス派の方がカトリック的思考。受け入れやすかったと思われる。

そもそもアルミニウス派の要人を要職に付け始めたのはウィリアム・ロード(William Laud)主教である。

もともとアルミニウス主義派は学者など知識人が多い所。穏健で思慮深いアルミニウス主義派に対して、カルバン派は過激で残忍。悪行を悪行と思わず実行するコワイ集団。

この頃の彼らに対する私の評価です。

王は議会の承認なくして政治資金も調達できないほど金欠。

絶対王政などそこには全くなかった のだ。

そんな中で強い国教会の大主教の存在が、王に王権を持って3つの王国の宗教を強制統一するよう促がした。

到底無理な話ではあったのに・・。

主教戦争、イングランド内戦、国王軍敗退

主教戦争

(Bishops' Wars)

1625年、チャールズ1世のスコットランドでの戴冠式から事は始まった。

式典はイングランド国教会のもの。つまりカトリックよりの儀式のものだった。

とは言え、典礼は国教会が根回ししたもの。王は直接関係無い。

基本、プロテスタントは一切の典礼を排除した新宗教。比較的融通の利く長老派はともかく、カルバン派は黙ってはいない。

1637年に国教会の祈祷書押しつけにスコットランドの国民が反発、暴動。 司教らの追放へと進む。

強硬姿勢で統一を掲げ臨んだイングランド国教会の主教。それがあだとなり、 1638年、まずスコットランドで反対派、盟約派(Covenanters)が立ち上げられ、彼らは、従来の司教たちを教会から追放

。

強硬姿勢で統一を掲げ臨んだイングランド国教会の主教。それがあだとなり、 1638年、まずスコットランドで反対派、盟約派(Covenanters)が立ち上げられ、彼らは、従来の司教たちを教会から追放

。

これに対して、 大主教の指示で王は軍を出して抑えようとした 。

1639年、スコットランド貴族層が国民盟約を結成し、 国王軍vsスコットランド国民盟約軍との戦闘に発展 。それが 主教戦争(Bishops' Wars) 。である。

スコットランド(盟約派政府)vsイングランド王党派(チャールズ1世) の戦い。

1625年、チャールズ1世のスコットランドでの戴冠式から事は始まった。

式典はイングランド国教会のもの。つまりカトリックよりの儀式のものだった。

とは言え、典礼は国教会が根回ししたもの。王は直接関係無い。

基本、プロテスタントは一切の典礼を排除した新宗教。比較的融通の利く長老派はともかく、カルバン派は黙ってはいない。

1637年に国教会の祈祷書押しつけにスコットランドの国民が反発、暴動。 司教らの追放へと進む。

これに対して、 大主教の指示で王は軍を出して抑えようとした 。

1639年、スコットランド貴族層が国民盟約を結成し、 国王軍vsスコットランド国民盟約軍との戦闘に発展 。それが 主教戦争(Bishops' Wars) 。である。

スコットランド(盟約派政府)vsイングランド王党派(チャールズ1世) の戦い。

王は 新たなスコットランド教会

を認めざる終えなくなった。

王は 新たなスコットランド教会

を認めざる終えなくなった。

長老派、教義的にはカルヴァン派。

但し王が主教を選任する事はできない。

牧師や長老によって選出された長老が統治するので長老派と呼ばれる。そう言う意味で 王に有利な主教が選ばれるとは限らない。と言う点がイングランド国教会とは異なる 。

イングランド内戦 (English Civil Wa)

司教戦での戦費負担金を王がスコットランドに払う予算の為にイングランドで議会にかけた。

これによりスコットランドの主教戦争は終結したが、今度はイングランド議会との政治的対立が始まりイングランドで内戦がぼっ発する。

アイルランド問題

1639年~1640年にかけての司教戦争に端を発し、チャールズ1世の宗教改革に反対するスコットランド盟約派がスコットランドを掌握するが・・。

1639年(第1次)および1640年(第2次)の2度起こったこの戦争は2度ともスコットランド側の勝利に終わる。

つまり、 国王軍の敗退で終結した。

最も、王はほぼ戦わずして和平を結んだ。

※ この時の盟約派の費用を負けた王が負担することになる。

つまり、 国王軍の敗退で終結した。

最も、王はほぼ戦わずして和平を結んだ。

※ この時の盟約派の費用を負けた王が負担することになる。

長老派、教義的にはカルヴァン派。

但し王が主教を選任する事はできない。

牧師や長老によって選出された長老が統治するので長老派と呼ばれる。そう言う意味で 王に有利な主教が選ばれるとは限らない。と言う点がイングランド国教会とは異なる 。

イングランド内戦 (English Civil Wa)

司教戦での戦費負担金を王がスコットランドに払う予算の為にイングランドで議会にかけた。

これによりスコットランドの主教戦争は終結したが、今度はイングランド議会との政治的対立が始まりイングランドで内戦がぼっ発する。

イングランド議会vsイングランド王党派(チャールズ1世)

アイルランド問題

1639年~1640年にかけての司教戦争に端を発し、チャールズ1世の宗教改革に反対するスコットランド盟約派がスコットランドを掌握するが・・。

1641年、10月、今度は アイルランドの

アルスター

(

Ulster)

で農民蜂起がおこる。

1641年、10月、今度は アイルランドの

アルスター

(

Ulster)

で農民蜂起がおこる。

彼らはプロテスタントのイングランド人入植者数千人を殺害したと言う。

これは アルスター植民地(Plantation of Ulster)問題 で起きた事件である。

スコットランドやイングランドが混乱状態になると、アイルランドもここぞとばかりにカトリック信仰の承認を求めて武力蜂起した。と伝えられるが、問題はすりかえられている。

土地没収の不満があり、言語不通による弊害、またプロテスタントの押し付けが問題の根底にある。

これは アルスター植民地(Plantation of Ulster)問題 で起きた事件である。

スコットランドやイングランドが混乱状態になると、アイルランドもここぞとばかりにカトリック信仰の承認を求めて武力蜂起した。と伝えられるが、問題はすりかえられている。

そもそもの農民放棄は、 もともとカトリック教徒の多いアイルランドに先住民のゲール人族の首長から没収した土地にスコットランドやイングランドからプロテスタント入植者が送りこまれた事により起きた不満などから始まっている。

土地没収の不満があり、言語不通による弊害、またプロテスタントの押し付けが問題の根底にある。

だから単純に プロテスタント入植者が増えた事によって起きた民族紛争

である。とか、カトリック教徒の不満爆発が招いた武装蜂起とは言い切れない問題なのである。

もともとアイルラド北のアルスター地方は、ほぼ完全にゲール語を話すカトリック教徒が住む農村地帯。

もともとアイルラド北のアルスター地方は、ほぼ完全にゲール語を話すカトリック教徒が住む農村地帯。

議会はアイルランドの地主と聖職者で構成されており、 彼らは国王との和解をめざしていた 。

彼らの要求は、カトリック教会の財産権を保証とカトリック信徒に対する刑罰を廃止。

しかし、チャールズ1世はこの要求を彼の事情により受け入れる事ができなかった。

先に「カルバン派よりはアルミニウス派」で触れているが、王はアルミニウス派の要人を保護した事からカルバン派から敵視されていた。

国王軍内部でさえ、くすぶるチャールズ1世の親カトリック政策。

加えて国王軍全権代理人がかってにアイルランド国教会に教会財産の返還を要求。

もはや チャールズ1世は国王軍さへ、信頼できなかったろう。

しかし新たな入植者は、英語を話し、プロテスタントであり、国王に忠誠を誓うことが求められていた。

これはアルスターのゲール語系氏族とスコットランド高地のゲール語系氏族とのつながりを断ち切ることも目的とされていたらしい。

つまり、そもそも 文化の違う者をあてての民族紛争を想定した入植者投入であった のだ。

つまり、そもそも 文化の違う者をあてての民族紛争を想定した入植者投入であった のだ。

この入植は、 エリザベス1世の支持で始まり植民地化の計画と監督にはジェームズ1世が関わっている。

主な目的はイングランドによるアイルランドへの国教会統制。

この入植は、 エリザベス1世の支持で始まり植民地化の計画と監督にはジェームズ1世が関わっている。

主な目的はイングランドによるアイルランドへの国教会統制。

土地の大部分を先住民のゲール人族の首長から没収して入植は始まった 。

土地の大部分を先住民のゲール人族の首長から没収して入植は始まった 。

※ 公式のプランテーションは1609年に開始。ジェームズ1世の治世。

※ 1607年、すでにイングランドの統治に反対する九年戦争があった。

反乱鎮圧のために結成されたアイルランド・カトリック連盟(Confederate Ireland)は、1641年~1649年にかけてアイルランド自治を行っている。※ 1607年、すでにイングランドの統治に反対する九年戦争があった。

議会はアイルランドの地主と聖職者で構成されており、 彼らは国王との和解をめざしていた 。

彼らの要求は、カトリック教会の財産権を保証とカトリック信徒に対する刑罰を廃止。

しかし、チャールズ1世はこの要求を彼の事情により受け入れる事ができなかった。

先に「カルバン派よりはアルミニウス派」で触れているが、王はアルミニウス派の要人を保護した事からカルバン派から敵視されていた。

国王軍内部でさえ、くすぶるチャールズ1世の親カトリック政策。

加えて国王軍全権代理人がかってにアイルランド国教会に教会財産の返還を要求。

もはや チャールズ1世は国王軍さへ、信頼できなかったろう。

クロムウェルとその軍隊 vs アイルランド・カトリック同盟と国王派の連合軍

クロムウェルは、アイルランド人口の大多数に刑罰を与え、土地も没収。

アイルランド人口の15~25%程度が殺害されたか、もしくは亡命。(被害は50%以上だった? とも)

※ クロムウェルは奪った土地を兵隊に褒美に与えている。

クロムウェルは現在でもアイルランドで嫌われている理由であるし、これがアイルランド問題の根底に根深く残っているのは確か。

つづく

次回 「イングランド国教会と三王国の統合 2」の続きでピューリタン革命(Puritan Revolution)からチャールズ王の処刑と王政復古までを入れる予定です 。

「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) 回としてBack numberも入れておきます。

カトリック勢力がアイルランドを支配した事がイングランドやスコットランドには脅威

となった。

カトリック勢力がアイルランドを支配した事がイングランドやスコットランドには脅威

となった。

それが 1646年、スコットランド・イングランド連合軍がアイルランドに攻め込んだ理由

である。

特に 1649年のオリバー・クロムウェル(Oliver Cromwell)(1599年~1658年)によるアイルランド侵略(Cromwellian conquest of Ireland)は凄惨(せいさん)を極めた

と言う。クロムウェルとその軍隊 vs アイルランド・カトリック同盟と国王派の連合軍

クロムウェルは、アイルランド人口の大多数に刑罰を与え、土地も没収。

アイルランド人口の15~25%程度が殺害されたか、もしくは亡命。(被害は50%以上だった? とも)

※ クロムウェルは奪った土地を兵隊に褒美に与えている。

クロムウェルは現在でもアイルランドで嫌われている理由であるし、これがアイルランド問題の根底に根深く残っているのは確か。

つづく

次回 「イングランド国教会と三王国の統合 2」の続きでピューリタン革命(Puritan Revolution)からチャールズ王の処刑と王政復古までを入れる予定です 。

1カ月以上苦しみました。

方向性が定まらず、なかなか着地点が見つからず長い瞑想の果てに辿りついた結果です。

ちょっと、いや、かなり難しい回になりましたが、ここを踏まえて、「イギリス東インド会社」を考えてもらえるといいなと思います。方向性が定まらず、なかなか着地点が見つからず長い瞑想の果てに辿りついた結果です。

「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) 回としてBack numberも入れておきます。

Back number

リンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古

イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)

リンク チューリップ狂騒曲

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防

リンク 大航海時代の静物画

リンク 焼物史 土器から青磁まで

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)

リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)

リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)

リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歴史の旅] カテゴリの最新記事

-

イングランド国教会と三王国の統合3 名誉… 2025年11月11日

-

イングランド国教会と三王国の統合 2 ピ… 2025年09月28日

-

アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東… 2025年05月23日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.