血管と健康 大阪大学名誉教授 堀尾 武一

1・1. 理想体重、体格指数および肥満の種類

1・2. 健康管理のための血液検査

1・2・1. 空腹時の血糖値 (血液のぶどう糖濃度)

1・2・2. 血清総コレステロール

1・2・3. GOT と GPT

2. 健康管理には、死亡率の高い癌や肉腫より、社会復帰の目途のない患者数の多い病気に注意

3. 皮下脂肪型肥満と内蔵型肥満

4. 高濃度の砂糖、ぶどう糖、果糖などの摂取は非常に有害

4・1. 単糖および二糖

4・2. 単糖は高い反応性を持ち、蛋白質などへ容易に結合し、有害

5. 結合性を示さず、ダイエットに役立つ代替え甘味料

5・1. キシリトール

5・2. アスパルテーム (パルスイート)

6. 体内のコレステロール合成システムと、その自動制御

7. コレステロール代謝促進と肝機能の改善に役立つタウリンとグリシン

8. 血糖値と血糖調節システム

9. 砂糖、ぶどう糖、果糖などは血糖調節システムを障害し、糖尿病の原因

1. 血管と健康

人は血管と共に生き、血管と共に老います。

血管の老化は、 12-13 歳から、ゆっくりと進行します。

血管の老化は、その進行を緩慢にすることはできますが、逆戻りさせることはできません。

血管の状態は健康の維持・増進にとって重要です。

困ったことに、血管が閉塞などの重篤な症状を呈さない限り、血管の状態を簡単・直接に知る方法がありません。

血管の状態は間接的に知ることができます。

血管は、肝臓の機能(肝機能)の低下、肥満、高血圧、高血糖などとほぼ比例して悪化するので、毎年一度、下記の測定および検査を行い、その結果を書き留めておくと、血管の老化の進行度を総合的に判断できます。

1・1. 理想体重、体格指数および肥満の種類

理想体重 理想体重 (kg)= (身長 m)2 x 22

体格指数 (BMI : ボディ・マス・インデックス) BMI = 体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)

19.8 以下のとき、痩せ過ぎ 19.8-24.1 のとき、正常

24.2-24.9 のとき、過体重 25.0 以上のとき、肥満

肥満の種類 ウエスト (cm) ÷ ヒップ (cm)

男性では 1.0 以上、女性では 0.9 以上のとき、内臓脂肪型肥満

1・2. 血液検査

医院あるいは病院で測定してもらえます。ただし、病気の診断目的以外の測定(予防目的の測定)は、現在、健康保険の適用外です。

1・2・1. 空腹時の血糖値 (血液のぶどう糖濃度)

血液のぶどう糖(D-グルコース)を血糖、そしてその濃度を血糖値と云います。

空腹時の血糖の正常値は 60-110 mg/100 mL です。

血糖値は中枢神経、肝臓、膵臓などが緊密に協調して形成している「血糖調節システム」によって調節されています。

血糖値が異常に高い症状 (高血糖症) では、尿に糖が含まれるので、高血糖症は糖尿病とも呼ばれます。

糖尿病(高血糖症)は、過去、1型と 2型に分類されていましたが、現在、インスリン依存型糖尿病 (IDDM:アイ・ディ・ディ・エム) とインスリン非依存型糖尿病 (NIDDM:エヌ・アイ・ディ・ディ・エム) に分類されています。

ホルモンの一種であるインスリンは、膵臓内に存在する膵島 (すい島:ランゲルハンス島) 中の β 細胞で合成・分泌されます。

ちなみに、膵島中の α 細胞は、インスリンと逆の作用をするグルカゴンを合成・分泌します。

インスリンは肝臓、腎臓、筋肉などの細胞に作用し、それらの細胞が血糖を取り込み、細胞内でのぶどう糖の代謝を促進するように作用します。

その結果、インスリンの合成・分泌 (血中インスリン濃度) が適正であるとき、血糖値は正常値に調節されます。

けれども、インスリンの合成・分泌が異常であるとき (血中インスリン濃度が低いとき)、血糖値は正常値を越えて高くなります。

上記の症状の改善には、インスリン注射が必要であり、この症状はインスリン依存型糖尿病 (IDDM) です。

IDDM は年齢に無関係ですが、若年で発症する例ややせ型の人が発症する例がおおく見られます。

ダイエットによる急激な体重の減少によって IDDM が発症した例もあります。

血中インスリン濃度が正常であっても、血糖調節システム中のインスリン合成・分泌以外の部分に何らかの異常があるとき、インスリン注射はほとんど無効であり、この症状はインスリン非依存型糖尿病 (NIDDM)です。

現在の日本の食生活では、NIDDM はゆっくりと進行し、30 歳を越えると、次第に発症し始めます。

NIDDM のほとんどが、ぶどう糖や果糖などの単糖が血糖調節システムに障害を与えることによって起こります。

いったん IDDM あるいは NIDDM に罹ると、現在の医学には、その症状を和らげるための治療法はありますが、完全に治癒させるための治療法はありません。

IDDM あるいは NIDDM には下記の合併症があります。

動脈硬化 (脳血管障害、狭心症・心筋梗塞、血圧の異常など)

目の病気 (網膜症や白内障など)

腎臓の病気 (尿毒症など)

筋肉の萎縮

消化器障害 (脂肪肝、慢性膵炎、胆石症など)

自律神経系の障害 (インポテンス、発汗異常、起立性低血圧など)

末梢神経の障害 (手足のしびれや痛みなど)

NIDDM にならないためには、空腹時の血糖値が 100 mg/100 dL を越えると、食生活を変える努力を始めることが大切です。

1・2・2. 血清総コレステロール

血清に含まれる総コレステロールの正常値は 130-220 mg/100 mL です。

コレステロールは胆汁酸 (コール酸やデオキシコール酸など) やステロイドホルモン (男性ホルモンや女性ホルモンなど) の前駆物質として重要な物質です。

コレステロールは主として肝臓で合成されます。

その合成量は生活にとって十分であるので、食物としてコレステロールを摂取する必要はありません。

体内におけるコレステロール合成は、血中コレステロール濃度が上昇すると抑制され、また、血中コレステロール濃度が低下すると促進されます(コレステロール合成の自動制御)。

コレステロール合成の自動制御はいろんな原因で障害を受けますが、特に、高血糖による障害が多く見られます。

コレステロール合成の自動制御が障害を受けると、食餌性コレステロールによる体内におけるコレステロール合成が抑制されず、高コレステロール血症となり、血管の老化を促進します。

血管の老化が進むと、動脈硬化による脳血管障害、狭心症・心筋梗塞、血圧の異常などが起こります。

血清総コレステロールが 200 mg/100 dL を越えると、そろそろ食生活を変える努力をする方が良いでしょう。

卵類(鶏卵、たらこ、いくらなど)は多量のコレステロールを含むので、その摂取を控えることが大切です。

コレステロールは動物の細胞膜に主として存在します。

牛肉などの獣肉と魚貝類はほぼ等量のコレステロールを含みます。

獣肉や魚肉の脂身は細胞数が少ないので、コレステロールを少ししか含みません。

鰯や鯖などの青みの魚に多い高度不飽和脂肪酸 (EPA や DHA など)を摂取すると、血清総コレステロールが減少します。

過去、この現象は高度不飽和脂肪酸は体内のコレステロール総量を減少させ、健康によいと勘違いされました。

この減少は一過性(一時的)であり、体内のコレステロール量の減少を意味しません。

コレステロールの血管に対する悪影響に関しては、獣肉や卵と魚貝類は同じです。

1・2・3. GOT と GPT

GOTの正常値は 8-40 IU/L)そして GPT の正常値は 5-35 IU/L です。(IU : 国際単位)

GOT および GPT の T はトランスアミナーゼと呼ばれる酵素の略です。

GOT および GPT はそれぞれ AST および ALT とも呼ばれます。

GOT および GPT は全身の細胞に存在し、アミノ酸代謝に関与します。

肝炎などの炎症や心筋梗塞などの壊死があるとき、 GOT および GPT は血中に放出され、病状に応じて、GOT 値および GPT 値は高くなります。

比率 GOT/GPT は肝障害の判定に役立ちます。

GOT<GPT : 慢性肝炎、肥満による脂肪肝

GOT>GPT : 肝硬変、肝癌、アルコール性肝障害

2. 健康管理には、死亡率の高い癌や肉腫より、社会復帰の目途のない患者数の多い病気に注意

厚生省人口動態統計の 1997 年度の日本人の死因順位・死亡率では、1 位は悪性新生物(癌と肉腫)(220.4 人)、2 位は心疾患(112.2 人)、3 位は脳血管疾患(111.0 人)でした。括弧内の数字は人口 10 万人当たりの死亡人数を示します。

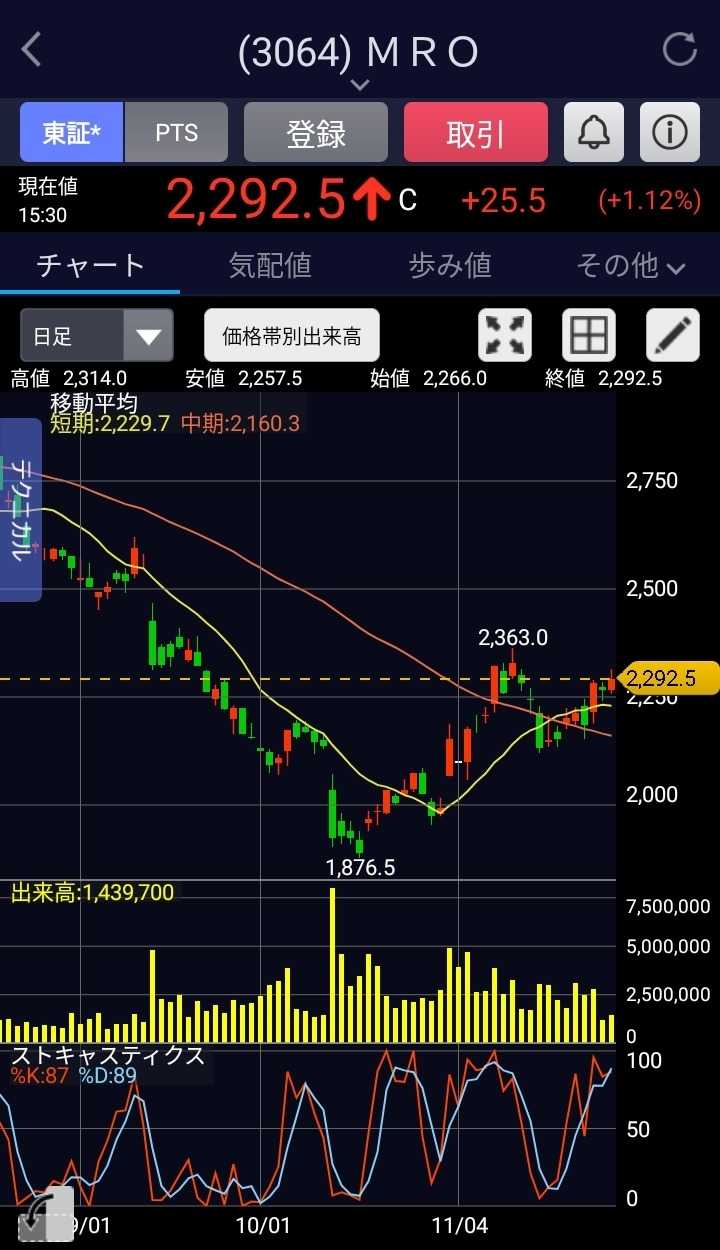

図 脳血管疾患、心疾患および悪性新生物による年齢調整死亡率

表 高血圧性疾患、肝疾患、腎不全、糖尿病による総人口 (1 億 2 千万人) に対する死亡者数

最近の日本では、糖尿病による死亡者数は年間 1 万 2 千人程度にしか過ぎませんが、糖尿病患者数は 10 人に 1 人、そして 60 歳を越えると 4 人に 1 人であり、しかも増加の傾向にあります。

死亡率の比較では、昭和 55-60 年にかけて、男女とも、悪性新生物(癌および肉腫)が脳血管疾患を抜いて第 1 位です。

脳血管疾患による死亡率は、昭和 40 年以後、急速に減少しましたが、これは、この分野の医学のめざましい進歩によるものです。

けれども、脳血管疾患を患った人の多くは完全には社会復帰できず、重篤な後遺症に悩まされているのが現状です。

死亡率も大切な基準ですが、より重要な基準は、病気のために健常な社会生活ができない状態にある人数です。

脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、肝疾患、腎不全、糖尿病などによって、健常な社会生活に復帰する目途のない人数は、悪性新生物によって病床にある人数に比して、300-500 倍と推定されます。

3. 皮下脂肪型肥満と内臓脂肪型肥満

体脂肪は脂肪組織の分布位置によって皮下脂肪と内臓脂肪に大別されます。

内臓脂肪は心臓や肝臓などの臓器および血管やリンパ管の周囲を取り囲んでいます。

皮下脂肪は臀部、胸、頬などに皮下に存在します。

皮下脂肪型肥満に比して、内臓脂肪型肥満の方が健康にとって遙かに危険です。

腹の出具合は腹腔内脂肪の多少によりますが、腹ので具合を内臓脂肪の代表、そして尻の膨らみを皮下脂肪の代表と見なして、肥満の型をおおざっぱに見分ける尺度が 「肥満型の種類の尺度」 です。

「肥満型の種類の尺度」 が、男性では 1.0 以上、女性では 0.9 以上のとき、脂肪組織の分布位置は内蔵脂肪型である可能性が高く、たとえ BMI が 25 以下であっても、成人病 (生活習慣病) に罹患する危険性が非常に高くなります。

4. 高濃度の砂糖、ぶどう糖、果糖などの摂取は非常に有害

4・1. 単糖および二糖

ぶとう糖、果糖、ガラクトース、キシロースなどは単糖に分類されます。

砂糖は 1 分子の果糖と 1 分子のぶどう糖が結合したもの、乳糖は 1 分子のぶどう糖と 1 分子のガラクトースが結合したもので、何れも二糖に分類されます。

人では、砂糖は消化酵素によって単糖へ分解された後、体内へ吸収されますが、乳幼児以外の大部分の人は乳糖に対する消化酵素を持っていません。

4・2 単糖は高い反応性を示し、蛋白質などへ容易に結合し、有害

単糖は分子中に反応性の高い部分(アルデヒド基あるいはケト基)を持ち、この部分を介して他の物質と容易に結合します。

例えば、ぶどう糖は反応性の高い部分(アルデヒド基)を介して蛋白質と結合し、糖結合蛋白質(糖蛋白質)が生じます。

健常な成人の赤血球中に存在するヘモグロビンの約 5% がぶどう糖と結合しており、糖結合ヘモグロビン(Hb A1C)と呼ばれます。

糖結合ヘモグロビンは糖尿病(高血糖症)では 20% にも達します。

キシロースも反応性の高い部分(アルデヒド基)を持ち、蛋白質と結合します。

5. 結合性を示さず、ダイエットに役立つ代替え甘味料

5・1 キシリトール

キシリトールはキシリットとも呼ばれます。

キシリトールはぶどう糖や砂糖と同程度の甘味を呈します。

キシロースは五炭糖 (炭素原子 5 個の直鎖を持つ糖)の一種で、アルデヒド基を持ち、高濃度では蛋白質などと結合します。

キシリトールは、キシロースのアルデヒド基をメチルアルコール基 (-CH2OH)に変換した物質で、糖アルコールに属します。

糖アルコールは高濃度でも蛋白質など結合しません。

ぶどう糖、果糖、ガラクトースなどの他の単糖の糖アルコールは低い甘味しか呈しません。

キシリトールは天然に広く存在し、多くの野菜や果物にも含まれており、人体にも微量が存在します。

代表的な野菜や果物の可食部 100 g 当たりのキシリトール含量: いちご 362 mg、カリフラワー 360 mg、ほうれん草 107 mg、玉ねぎ 89 mg、人参 86 mg、レタス 31 mg、バナナ 21 mg。

果物や野菜など、特に果汁や野菜汁を多量に摂取すると、尿中にキシロースやアラビノース (五単糖の一種で、アルデヒド基を持つ) が排泄されます (食餌性ペントース尿症)。ただし、これは病気でありません。

現在、キシリトールの工業生産は次のような工程で行われています。

パルプの製造工程で出る廃液に 20~30% 含まれているキシランと呼ばれる多糖類 (多数のキシロースの直鎖状結合物) をキシロースへ加水分解。

生じたキシロースに水素添加し、キシリトール生産。

口や咽頭に生息する虫歯菌であるミュータンス菌や細菌性肺炎を引き起こす肺炎連鎖球菌などは、キシリトールを菌体内へ吸収し、キシルロースを経てキシルロース燐酸へ変換しますが、生じたキシルロース燐酸を代謝する酵素系を持たないために、キシルロース燐酸を菌体内へ蓄積します。

キシルロース燐酸の蓄積量が増加すると、これらの細菌は増殖できなくなり、最後には死滅します。

結果として、キシリトールの定期的な摂取は虫歯や細菌性肺炎などの予防に役立ちます。

キシリト-ルの小腸における吸収は非常に遅いので、摂取したキシリトール中で、体内へ吸収される量は摂取量の 20-30% 、残りは大腸へ達します。

体内へ吸収されたキシリトールの大部分は短時間で尿中に排泄されます (素通り排泄)。

大腸に達したキシリトールは、乳酸菌(ビフィズス菌を含む)などの腸内細菌の栄養素として分解され、乳酸や酢酸を生じます。

生じた乳酸や酢酸は大腸の環境を酸性に傾けるために、腸内細菌中で、酸性を好む善玉菌 (乳酸菌) の増殖が促進され、酸性を嫌う大腸菌などの悪玉菌の増殖が抑制されます。

悪玉菌は大腸癌の原因物質であるフカペンテンを合成・分泌するので、悪玉菌の増殖抑制は大腸癌の発症を抑制します。

欧米では、10 年以上前から、キシリトールは、エネルギの過剰摂取の抑制 (ダイエット)、糖尿病や虫歯の予防と治療のために、砂糖の代替え甘味料として使用されてきました。

キシリトールは 40 に昇る国々で肥満や虫歯の予防効果のある食品・医薬品用途として認可されています。

日本では、1999年、キシリトールを食品添加物として使用することが許可されました。

最近、虫歯の予防を目的としたキシリトール入りのチューインガムなどが市販されています。

キシリトールは、化粧品などへ添加すると、グリセロール (グリセリン) と同様に、皮膚の保湿に役立ち、肌荒れの予防・改善効果を示すしますことが資生堂の研究所から報告されています。

キシリトールの欠点を下記します。

キシリトールは高い吸湿性を示すので、固まり易い性状を持ちます。けれども、品質には変わりありません。

現在、砂糖やぶどう糖に比して、キシリトールはかなり高価です。

多量のキシリトールを摂取すると、一時的に、下痢を起こしたり、軟便になることがあります。

下痢や軟便になる 1 日当たりのキシリトールの摂取量は、体重 60 kg の成人では 40 g 程度、体重 30 kg の子供では 15 g 程度です。

一般に、この下痢や軟便の症状は軽く、一時的なものであり、慣れると、これらの症状を起こさなくなります。

静脈注射すると、キシリトール尿中の酒石酸塩の濃度が上昇し、尿路結石の形成が促進されます。

キシリト-ルの利点の要約を下記します。

砂糖の代わりにキシリトールを摂取するとき、高血糖症 (糖尿病)の予防や治療に役立ちます。

キシリトール入りのチューインガムを噛んだり、キシリトール入りのうがい薬で日に数回うがいをするとき、虫歯、細菌性肺炎などの予防に役立ちます。

キシリトールを摂取するとき、腸内細菌の善玉菌の増殖が促進され、整腸や大腸癌の予防に役立ちます。

化粧品などに入れると、皮膚の保湿の役立ちます。

5・2 アスパルテーム (パルスイート)

アスパルテーム(商品名)は、1966 年、南アフリカで最初に合成された人工甘味料です。

アスパルテーム以外の商品名としてキャンデレル、イコール、ニュートラスイート、サネクタ、トリ-スイート、ベネビアなどがあります。

日本における商品名はパルスイートです。

アスパルテームの化学名はアスパルチルフェニルアラニンメチルエステルです。

アスパルテームは、2 個のアミノ酸 (アスパラギン酸とフェニルアラニン) の結合物 (ジペプチド:アスパルチルフェニルアラニン)に、さらに、メチル基 (CH3)が結合した物質です。

水溶液の状態で、アスパルテームは砂糖の約 160 倍の甘味を呈し、また、適量の食塩と混ぜて使用すると、その甘味は砂糖単独の約 500 倍になります。

その甘味は、砂糖に近く、後味の不快感もありません。

アスパルテームは、実用上の使用量では、カロリーの寄与はほとんどないので、肥満者や糖尿病患者への低カロリー甘味料として使用されています。

例えば、アスパルテームはダイエット・コカコーラやダイエット・ペプシコーラの甘味料として使用されています。

アスパルテームは、発癌性が懸念されたサッカリンやチクロに代わり、日本では、1983 年に食品添加物に指定されました。

摂取されたアスパルテームは、体内で、アスパラギン酸、フェニルアラニン、メタノールに分解され、代謝されます。

アスパルテームの毒性に関する多数の論文があり、頭痛、目眩、幻覚などが起きると主張しています。

中でも、アスパルテームの分解生成物の一つであるメタノールに関するものが多く見られます。

同時に、アスパルテームの無害性に関する多数の論文があります。

体重 1 kg 当たり 30 mg のアスパルテームは、偽薬に比して、有為な差は見られません。

体重 70 kg の人では、体重 1 kg 当たり 30 mg のアスパルテームは 2.1 g であり、その甘さは砂糖約 336 g に相当します。

アスパルテームは、遺伝毒性、発癌性、催奇形成などはに関して陰性であると考えられています。

本ホームページ主催者は、「超過剰量のアスパルテームを摂取しない限り、砂糖、ぶどう糖、果糖などに比して遙かに無害である。」 と判断しています。

ただし、アメリカでは、コカコーラやペプシコーラを毎日 2-3 リットルを飲む人が多く、このような多量のアスパルテーム摂取者の中には、頭痛、目眩、幻覚などが起こる人がいることは確かです。

友人のアメリカ人医学者は、 「ダイエット・コカコーラやダイエット・ペプシコーラの代わりに、通常のコカコーラやペプシコーラを多量に飲んだら、全ての人が簡単に糖尿病になる。」 と笑います。

6. 体内のコレステロール合成システムと、その自動制御

コレステロールは人を含む動物の生命に不可欠です。

男性ホルモンや女性ホルモンなどの多種のホルモンはコレステロールから合成されます。

食物としてコレステロールを摂取しなくても、主として肝臓と腸粘膜は十分量のコレステロールを食物中の糖質(澱粉や砂糖など)を原材料として合成します。

コレステロール合成は、体内のコレステロール濃度が高くなると、自動的に抑制されます(自動制御)。

この自動制御は 30 歳を越えると次第に弱くなります。

自動制御が遺伝的に弱い人がいます。

徹底した菜食主義者でも、コレステロール過剰症がしばしば起きます。

また、50 歳を越えると、男性ホルモンや女性ホルモンの合成量が激減し、体内にコレステロールが溜まり易くなります。

体内コレステロール総量は血中コレステロール濃度にほぼ比例しますが、たとえ血中コレステロール濃度が正常でも、コレステロールの体内輸送が不十分であると、体内局部や血液局部のコレステロール濃度が過度に上がります。

不飽和脂肪酸を摂取すると、血中コレステロール濃度が低下しますが、この低下は一過性(一時的)にしか過ぎず、体内コレステロール総量の低下やコレステロールの無害化を意味しません。

体内コレステロール総量が過度に高いとき、心筋梗塞や脳梗塞になり易くなります。

キシリトールは人の栄養にならないので、当然、コレステロール合成の原材料になりません。

7. コレステロール代謝促進と肝機能の改善に役立つタウリンとグリシン

タウリンおよびグリシンはコレステロール代謝を円滑にします。

貝類の「しじみ」や「あさり」は「肝臓に良い」という言い伝えがあり、特に虚弱児、病人、老人に煮汁を飲ませてきました。

現在、「しじみ」は多くのアミノ酸、特にグリシン、そして「あさり」はタウリンを含んでいることが分かっています。

グリシンは肉の旨味成分の一つです。

肝臓で、コレステロールはコール酸へ変えられます。生じたコール酸はタウリンあるいはグリシンと結合します。

タウリンとの結合物(タウロコール酸)およびグリシンとの結合物(グリココール酸)は胆嚢へ輸送され、胆汁として貯蔵されます。

タウロコール酸とグリココール酸は胆嚢から消化管へ分泌され、腸内細菌によって、コール酸を遊離します。

生じたコール酸は、食物中の不溶性物質の体内への吸収を助けます。胆汁中および血中のタウロコール酸とグリココール酸の比率はそれぞれ約 1/3 および約 1/2 です。

タウリンとグリシンは体内のコレステロール代謝(変化と輸送)を円滑にすることによって、コレステロールの体内局部への滞留をなくし、肝臓の機能改善および心筋梗塞や脳梗塞の予防に役立ちます。

8. 血糖値と血糖調節システム

血液のぶどう糖濃度を血糖値と云います。

血糖値は血糖調節システムによって一定範囲に調節されます。

血糖調節システムを形成している主な組織は肝臓と膵臓ランゲルハンス島β細胞(β細胞と略)です。

肝臓はグリコーゲン(多数個のぶどう糖の結合物)の合成・分解・貯蔵と、蛋白質からぶどう糖の生成(糖新生)を行います。

β細胞はインスリン(蛋白質性ホルモン)の合成・貯蔵・分泌を行います。

血糖値が上がると、肝臓は、グリコーゲンに由来するぶどう糖の血中へ放出および糖新生の速度を低下させ、ぶどう糖からグリコーゲンを合成します。

同時に、β細胞はインスリンの分泌量を増やします。そのインスリンの作用によって、個々の組織細胞はぶどう糖をより多く取り込みます。

上記の現象の総合効果によって、血糖値はほぼ一定範囲に保たれます。

澱粉を食べると、澱粉は消化酵素によってゆっくり分解され、体内へ吸収されるので、生じたぶどう糖が血中に入っても、血糖調節システムの作用によって、血糖値は少ししか上がりません。

キシリトールは人の栄養にならないので、血糖値の上昇には無関係です。

9. 砂糖、ぶどう糖、果糖などは血糖調節システムを障害し、糖尿病の原因

砂糖、ぶどう糖、果糖などは血糖調節システムに障害を与えます。

砂糖は、消化酵素によって、あまりにも迅速に分解され、体内へ吸収されるので、血糖調節システムの作用が追いつかず、血液局部の血糖値は瞬間的に急上昇します。

ぶどう糖などの単糖と結合すると生理活性を失う多種の蛋白質があります。

糖結合蛋白質は新陳代謝(体内物質の新旧交代)されるので、その量が新陳代謝の限度を越えない限り、あまり影響はありません。

けれども、新陳代謝の限度を越えた量の糖結合蛋白質が生成されると、糖結合蛋白質量に比例して、血糖調節システムの機能が低下します。

血液局部の血糖値の瞬間的な急上昇は血糖調節システムの機能を積算的に低下させます。

たとえ血糖値が正常でも、年をとるにつれて、血糖値は次第に上がります。

血糖値が過度に上がった状態が高血糖症(糖尿病)です。

高血糖症では、澱粉や砂糖などの糖質を摂取しなくても、蛋白質などからぶどう糖が合成されるので、血糖値は高く維持されます。

砂糖の代わりにキシリトールを使用すると、キシリトールは蛋白質に結合しないので、血糖調節システムは傷害されず、したがって、高血糖症(糖尿病)の発症が阻止されます。

糖尿病は自己免疫疾患であるという主張があります。

膵臓のランゲルハンス島中に存在するB細胞はインスリンを合成分泌します。

糖尿病患者の血液中にB細胞に特異的な蛋白質に対する抗体が存在し、これによってB細胞が傷害され、インスリンの合成・分泌が激減することが認められています。

ただし、どのような過程で、B細胞に特異的な蛋白質に対する抗体が産生されるかは分かっていません。

© Rakuten Group, Inc.