2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005年01月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

埼玉県政財界チャリティ歌合戦

そういえば南セントレア市という街が誕生するらしい。(一応日本だ、最初は私も何処かのアメリカの街かと思ったけど)素晴らしいネーミングだと思ったけど、実は名古屋の新空港の名称をそのまま使っただけというもので、対して面白くない。そもそも「セントレア」って愛称使う人いるのか?私は長い間埼玉県に住んでいた。埼玉県はあの土屋知事の時代から「ダサイタマ」たか言われているのを気にして「采の国」という名称を使うようになっていたのだけど実際に「采の国」が実社会で使われているのを聴いた事は一度もなかった。県の広報やテレビ埼玉は今でも使っているのだろうけど、あんな意味のない事に税金使っているのは滑稽だった。しかし実際ネーミングは難しい。合併によって様々な新自治体が生まれているけど、私の近くでも同じ名前の自治体が2つ生まれることになったし、(町と市の違いはあるけど)もう少しオリジナルティはないのかと思うけど、様々な利害が絡むと人間はバカになるといういい見本なのではないかと思う。しかし今年は新年のテレビ埼玉恒例の「埼玉県政財界チャリティ歌合戦」が見れなかったのは残念だった。是非我が高知でもこの企画を行って欲しいものだ。KUTVあたり本当に放送しそうだ。でもあの局は「歌って走ってキャラバンバン」があるからいいか。(最後は田舎ネタにしてしまった。)

2005年01月31日

コメント(2)

-

ヘレン・テリーって覚えている?

何故かヘレン・テリーの曲が聴きたくなって山ほどあるカセットの中から見つけ出してきて今聴いている。ヘレン・テリーって誰かといえば、カルチャー・クラブのコーラス担当していたあのデカイ人の事である。彼女は一時期はカルチャー・クラブの正式メンバーだった時期もあったと記憶しているけど、'84年ぐらいからソロで活動していて、映画のサントラとかに参加している。後はいくつかシングルを出しているけど、どれも日本では未発売。一応アルバムは1枚あるらしいけど、どのような内容かは不明。カルチャー・クラブ全盛時には「あのオバハンは誰だ?」という事で一部では人気あった人なのに単独での活動は見事に当たらなかった。もう少し恵まれた製作環境ならよかったんだけどね。で、私が聴いた曲は「Come On And Find Me」という曲。'86年にシングルで発売されたもので、一応唯一のアルバムにも収録されている。これがなかなか下世話なメロディでいいのだ。この曲の作者は不明だけど、プロデュース担当した人の名前は分かっていて、これがまだWas Not Wasの片割れという存在だったドン・ウォズだったりする。ドン・ウォズは今では大プロデューサーになっていてストーンズの新録もどうやら手かげるみたいだけど昔はこんな仕事もしていたという訳。Was Not Wasというグループはなんとも形容しずらい音楽性をもったユニットだけど、結構下世話なメロディの曲があったりする。例えばワムがカバーした「哀愁のメキシコ」とか。この「Come On And Find Me」もその系統の曲。多分Was兄弟が作った曲なんだろうと私は思っている。今となってはかなり安いバックのサウンドで、基本的にシンセと打ち込みのドラムマシーンがバックなんだけどこれが下世話な泣きのメロディに合ったりする。間奏にフルート使っているのも哀愁を感じさせる。近頃思うけどこういう下世話なメロディの曲って少なくなった。リアルタイムで聴いていた時期はあまり好きではなかったものの、何故か近頃結構聴いていたりする。音楽の趣向ってわからないものだ。しかしこの曲。何故か'82年に「If I Had My Wish Tonight」のヒットを放ったデヴィッド・ラズリーがコーラスで参加している。そこでよ~く聴いてみたら、成る程確かにそれっぽい声がある。ラズリーはカルチャー・クラブのアルバムにコーラスで参加していたので、それが縁になって参加したんだろうけど、不思議な組み合わせだ。ヘレンはこの曲をプロデュースしてくれたお礼なのかどうか知らないけど、この後Was Not Wasのアルバムにコーラスで参加している。しかし結構いい曲なのに何故当時日本盤出なかったのだろう。勿体無い。丁度カルチャー・クラブの人気が落ちてきた時期なので話題性がないという事で見送られたのかな?

2005年01月30日

コメント(4)

-

The Moon Harsh Mistress

結局一ヶ月近くかかってアマゾンからジミー・ウェップのボックス「The Moon Harsh Mistress」が届いたのだった。このボックス。限定2千5百セットという事で、ちゃんと通し番号が付いている。私の番号は1258番だった。内容はウェッブが'70年代に出した5枚のアルバムの全曲と未発表曲とライブのCD(何故か別に付いている)というもの。'70年代の彼の作品は日本でも1枚を除いてCD化されていて今でも入手可能な作品がある筈だ。これとは別に'70年代のベスト盤である「Archive」という作品が今でも容易に輸入盤で入手出来るので、彼の'70年代の作品が全て廃盤だった時代にはかなり私はこの作品を聴き込んだけど、このボックスでお役御免となった。ちゃんとマスターテープからリマスターしたのか「Archive」あたりの音とは比べ物にならないぐらい良い音になっている。これには少し驚き。(それまでのリマスターがあまりいい環境ではなかったという事だろうが。)初期3作で重要なのはフレッド・タケットの存在。この3作はどれもバックの演奏は控えめで、ウェッブのピアノとタケットのギターを中心とした組み立ての曲が多い。後2作は少しプロダクションが豪華になったせいで、参加ミュージシャンも豪華(ジョニ・ミッチェル、ケニーロギンス、リンゴ・スター、ローウェル・ジョージなど)中には「マッカーサー・パーク」のようなオーケストレーションを駆使した曲もあったりする。問題の未発表曲は、アルバム用に録られた曲とピアノ伴奏のみのデモと2種類に分かれていて、年代もバラバラの選曲。でもアルバム用に録られた曲はかなり出来のいい曲も多い。面白いのはマン&ウィルの「See The Girl」をカバーしている事。この曲確かにウェップ的な曲なんだよね。でもオクラ入りになったのは納得の出来でした。多分一番の目玉のライブは'72年の英国ロイアル・アルバートホールでのライブとなっているけど、実はその2日前のバーキング・タウン・ホールでのライブも納めている。なかなかこれがいいのだ。ウェッブといえばボーカルが特に'70年代は弱いのだけど、あまりそういう風に感じさせない堂々とした歌いぶり。どちらかといえばライブ栄えしない印象を持っていたけど、決してそうではなかった。オーケストラ含むなかなか豪華なバックもよく合っている。フランク・ザッパのカバーはご愛嬌だけど。なおグレンキャンベルでヒットした「When The Playground Susie」のウェッブ版バージョンは珍しい。欲を言えばニーナ・シモンなどがヒットさせた「Do What You Gotta Do」のウェップバージョンもあればよかったけど、それは何時になるかわからないけど「Ten Easy Pieces」の続編が発売されるまで気長に待つのだった。なお特典としては隠しトラックでアルバム発売時のラジオコマーシャルが収録されていた。また歌詞は全曲ついていて、ブックレットもちゃんと関係者に取材してまとめた結構長い文章。ジョージ・マーティンにもちゃんと取材している。そんな訳で、そろそろ品切れかもしれないけど、今ならまだ間に合うのではないかと思うので、買いたい人はライノ・ハンドメイドで注文しる!(もう日本のアマゾンでは扱っていないうえにやたら高くなっているのだった。)

2005年01月28日

コメント(0)

-

あなたの心に何が残りましたか?

と言われても「チアリーダー忍者」とか見てしまったら何と答えればいいのだろうか?いや~くだらなかったよ。さすがにもう一回見たいとは思わないけどよくこんな映画を買い付けたものだと違う意味で関心したのだった。しかし私が一番驚いたのは。この映画原題も「Cheerleader Ninjas」なんだよな。そのうえてっきり「チアーズ」のヒットにかこつけた映画だと思っていたら、製作年は'98年だった。(『チアーズ』は'00年製作)どうやら一度撮ってどうにもならなかった映画が、たまたま同じチアリーダーの映画がヒットしたのでもう一度売ってみた、というのが真相みたいだ。しかしこの映画明らかにエロ業界向けに作られた映画だね。なお現在でもこの映画の公式サイト(英語)が存在するし、脚本と監督を担当したケビン・キャンベルのこの映画についてのインタビューなんてものもあった。しかしこういう映画を見た後に、名作と言われている映画見ると物凄く名作が輝くよ。一度試してごらん。(明日はその名作について書こうかな?)

2005年01月27日

コメント(0)

-

スターシップ→シップ

駄目か… いきなり海の上では間抜けだな。という訳で珍しく'80年代洋楽の定番曲を取上げたのだけど、ちょっと書きすぎたかな?でも海外はシャレのわかる土壌があっていいね。今日もゴールデン・ラズベリー賞でブッシュがノミネートされたというニュースしていたけど、是非受賞していただきたいものだ。そういえばスターシップの前身バンドも米国大統領の名前を使ったバンドだった。そのためか「シスコはロックシティ」のプロモーションビデオではリンカーン・メモリアルのリンカーン像が出てきていきなり歌うというシーンがあった。私はこのシーンが何故か可笑しくて仕方がなかったのを思い出した。でもスターシップってMOR系と考えたらそんなに悪いバンドじゃないと思う。「セーラ」とか「愛は止まらない」あたりはミッキー・トーマスのボーカルによく合う佳作だと思う。ただギタリストが若手でハードな曲得意にしていたからいかにもな産業ロック然とした曲も多かったけど。このアルバムが出た後に、ミッキー・トーマスがソロでも活動すべくサントラ盤に参加していたりしていたなあ。「ヤングブラッド」というロブ・ロウ主演の映画で普通の青春映画だったけど、何故かプロモでトーマスは白塗りで仮装して出ていた。ありゃどういう意味があったのだろうか?てっきり恐怖映画のサントラに参加したのかと思ったものだ。本文では触れなかったけど、このスターシップの成功に刺激された訳ではないだろうけど、ジェファーソン脱退組が「KBCバンド」というバンドで活動したのもこの時期だった。しかし工夫のないバンド名だ。メンバーの名前の頭文字をとっただけ、私は九州朝日放送かと思いました。(当時私の田舎ではラジオが深夜聴くことが出来たのだった)このバンド音も冴えなかった。なにせマーティン・バリンの選曲だろうけど、オフコースの「サヨナラ」カバーしている。また情けないカバーなんだな。予想通りこのバンドは売れず、この1枚のみで自然消滅しちゃったけど、その後脱退したグレース・スリックも加わってエアプレイン再結成して、これはなかなか個人的にはよく出来た作品だと思ったけどまたコケたのだった。しかし今やミッキー・トーマスも小田和正作品のカバーしているとは不思議な縁だね。マーティン・バリンで思い出した。この人日本だけで小田和正作品をシングルで出しているんだよね。これが枯れまくった曲で何故か「ビートたけしのオールナイトニッポン」あたりでも流れていたのを思い出す。なんてタイトルだったか忘れたけど。ちなみに私が初めて見た有名邦楽アーティストのライブはオフコースだったりする。

2005年01月26日

コメント(2)

-

iPod Shuffle

新しく発売されたiPod Shuffle買おうかなあと今迷っている。しかしあれだけ小さいと間違って洗濯したときとか一緒に洗ってしまいそうだ。デジタル音楽プレーヤーの業界では、この製品あまりいい評判ではないみたいだけど、私のようにパソコンに入っている音源をシャッフルして聴く事の多い人には売れるだろうね。しかしそろそろ膨大な数のテープとレコードをデジタル化する作業をしなくてはいけない。来月から始める予定だけどいつまでかかるやら。しかしこういったデジタル音楽プレーヤーにもどうやら著作権保護という事で新たな課金が法制化に向けて動き出したみたいだhttp://www.shikoku-np.co.jp/news/news.aspx?id=20050117000135この記事には書いていないけど、改正の対象には著作権保護団体がこういった著作権の行使を法制化する手続きの簡素化なんていう内容も含まれているらしい。という事は場合によっては際限なく著作権者の権利の手厚い保護が可能となる訳で、このあたりが日本でも始まったデジタル音楽配信事業の足かせにならければいいのだがと危惧していたりする。そういえばあの去年の改正案がついに今年から法律として機能しだすけど、さて適用第一号のCDは何になるかな?

2005年01月19日

コメント(0)

-

'70年代最高のハッタリ曲

アル・スチュワートで思い出したけど、やはり同じタイプの歌手で、'70年代に一声を博したアーティストにジェリー・ラファティという人がいた。一応アルと同じく現役のアーティストで、フォークミージックの影響が感じられ、人気のあった時期とその人気が失速していった過程もよくこの2人は似ていると思う。しかしラファティは大物ばかりが並ぶ'70年代のアルバムチャートで堂々の1位となったアルバムを持つ。今考えると嘘のようだけどそれ程「あの曲」は衝撃的だった訳だ。「あの曲」とは当然Beker Streetの事。誰が聞いてもすぐ覚えてしまうぐらい印象的なRafhael Ravenscoftのサッスク・ソロが素晴らしい曲だ。しかしこの曲本当にイントロの構成は絶妙。冒頭のフルートの音色からサックスが入るわけだけど、小節の節目のギターの「ギューン」という音もかっこいい。これだけ完成されたイントロの曲もなかなか見当たらない。しかしである。このイントロが終わって、ラファティの歌の部分になったら。「あれ?]って私はいつも思ってしまう。いきなりエレビの弾き語りみたいな静かな曲になって囁くようにラファティは歌ってしまう。歌部分は特に大きな盛り上がりがあるわけでもなくあくまで淡々とした展開だ。歌部分のメロディを重視するなら、そのままエレビのソロあたりでイントロ作った方が実はこの曲には合うような気がする。実際同じアルバムからシングルカットされてそこそこヒットした「Right Down The Line」はそんな感じの曲で、あまり大きな盛り上がり部分もなく淡々とした曲だ。どうも「Beker Street」という曲。その不釣合いともいえるイントロ部分の魅力のみでヒットしたのではないかと思うけど、そんな曲もありそうであまり実は見当たらない。同じ'70年代ではボストンの「More Than Felling」もかなりのハッタリ度の高いイントロだけど、この曲は一応サビ部分はかなり盛り上がる。だから単純に比べれなかったりする。ラファティにはもう1つハッタリがあって、それがこの曲を収録したアルバム「City To City」のジャケの絵。ギターをもったラファティの絵だけど、これがいかにも「ロックするぜ」みたいな絵なんだよな。そのつもりで聴くと、かなり「アレ?」という感じのアルバムなんだけどね。http://www.superseventies.com/rafferty.htmlという訳で'70年代洋楽の最高のハッタリ曲として私もダマされた(実はレコード持っている)のであった。

2005年01月18日

コメント(2)

-

「Year Of The Cat」の謎

ニック・ホーンビーの「いい人になる方法」を読んでいたらトニー・ハンコックという名前が出てきた。それで思い出したのがアル・スチュワートの「Year Of TheCat」('76年 米8位)この曲は英国のコメディアンだったハンコックについて書かれた曲だというのを聞いた事があったからだ。しかしこの曲今聴いてもなかなかよく出来た曲だ。ピアノの印象的なリフに始まり、ストリングスの入れ方や間奏のサックス・ソロも素晴らしい。アラン・パーソンズの仕事の中でも一番私が気に入っていたりする。しかしトニー・ハンコックって誰だという疑問が以前からあったので少し調べてみた。そしたら様々なサイトが出てくる。公式だかファンだか分からないけど彼の事を取上げたサイトが沢山あった。今でも人気が高い人なんだね。BBCのサイトでほんの少しだけ彼が出ていた映像も見た。しかし日本総研の寺島実郎氏に似た人だね。http://www.bbc.co.uk/bbc7/comedy/progpages/hancock.shtmlあまりコメディアンという感じがしないけど、実際どんな芸だったのだろう?またこの人の晩年は英国を離れてオーストラリアで自殺で亡くなっている。そんないろいろある人だからアル・スチュワートが歌の題材に取上げたのかなあと思って「Year Of TheCat」について調べてみたら何故か全然関連した記述がない。おかしいなあと思い歌詞を見てみたら。ハンフリーボガードの映画がどうたらとかネコ年に彼女は来るとか全然コメディァンの話でも何でもない。普通のSadな歌詞だ。どうもこの曲とトニー・ハンコックは全然関係ないみたいだ。しかしそれでは何処からこういう話が出てきたのだろう?アル・スチュワートは英国の実在の人物を題材にとった曲を数多く書いているので中にはハンコックを題材にした曲があって、それを勘違いしたのかなと思っているけど、真相はどうなのだろう?などと思っていたらこんなサイトを発見して、一応の疑問が解消されたのだった。http://www.things.org/music/al_stewart/discography.htmlしかし何処でハンコックの名前が出てきたかは今でもよく分からないのだった。

2005年01月16日

コメント(5)

-

アーウィ・アーウィ

’97年にヒットしたDuncan Sheikの「Barely Breathing」という曲は当時のチャートの中でもずば抜けて地味な曲だったけど、何となしに懐かしさを感じた曲だった。ちょっと調べてその懐かしさの正体が判明した。この曲のプロデューサーはルパート・ハインだったのだ。ただこの曲に関しては、数多くのヒット曲を出した'80年代のサウンドではなく、ルパート自身のソロ作の感触に近い。Duncan Sheikはルパートのソロ作聴いていたのかな?(コーラスの入れ方とかもうそのままだったりする)そんなルパートとの愛称が一番良かったのが今回のメルマガで取上げたフィックス。一時期はかなり人気があったけど落ちるのも結構早かった。彼らのヒットしていないけど代表曲の1つが映画「ストリート・オブ・ファイアー」のサントラに収録されていた「Deeper And Deeper」今考えると何故この曲をシングルで出さなかったのか理解に苦しむけど、ロック系のラジオではかなり長い間オンエアされていて、ちゃんとシングルカットしたらかなりヒットしたのではないかと思います。なお今回取上げた「アーウィ・アーウィ」のB面に結局収録された筈です。後ティナ・ターナーの「Better Be Good To Me」のビデオにサイ・カーニンが出ていたけど、完全に別格扱いで出ていて結構驚いた記憶があります。なおこの曲はボーカルのサイとギターのジャミーウエスト・オーラムが客演しています。当然プロデュースはルパート・ハイン。この曲とかはフィックス色があったけど、後にシングルで出した「Secret Separetion」は、全然このバンドに合っていない曲でした。同じティナターナー用の曲として作られたようですけど、ボツになった曲をそのままシングルにしちゃなあ。どうも人気があるうちに結構早い間隔でアルバム出していて曲が煮詰まらないままレコードにしていたという感じがどうしてもある。などといいながら私はルパートがプロデュースした彼らのアルバム3枚も持っていたりするけど。メルマガの中で少し紹介したサイ・カーニン&ルパートハインの「With One Look」という曲。'85年の発売だったと思うけど映画のサントラ用の曲で、シングルとしても発売された筈です。たまたま私はプロモーション・ビデオを持っているけど変なビデオだったなあ。このビデオのおかげで「BetterOff Dead」という映画はてっきり恐怖映画だろうと思ったんだけど、実際は普通の青春映画だった。とにかくルパート・ハインも彼の公式サイトを見る限りでは現在もプロデュース業中心に活動しているみたいだし、フィックスもまだ頑張っているという訳で、何気に息の長い活動だ。これからも頑張って欲しいものだ。

2005年01月10日

コメント(0)

-

「レモ 第二の挑戦」はまだか

今日テレビを見ていたら、「ニューヨークの高層ビルの建築現場で働く人の視点」というのを放送していた。これで思い出したのが「刑事レモ 第一の挑戦」という映画だ。公開されたのが'85年。主演は本当にこいつが主演かと思うぐらい地味なフレッド・ウォード。当時からすでにオリジナリティが何処にあるのかという話だったけど、事故に見せかけられて殺された刑事が実は生きていて、政府の秘密機関の工作員となるべくなんだか訳のわからん特訓をしながら実戦で手柄を立てるという話。公開当時ヒットしたのかどうか知らないけど、テレビでは人気があった映画で、私も何度もテレビで見ている。特にテレビ東京の「午後のロードショー」版が一番この映画に合っていた。というのもなんだか話の筋立てがやたら早くて、特訓もたいして苦労したという訳でもなくて、なんだかテンポばかりよくて知らない間に映画が終わっているという感じなのだ。「午後のロードショー」でたまに放送される米テレビドラマのパイロット版みたいな映画で、本当に劇場用の映画だったのか疑わしい程シリーズ物として見たくなる話だった。この映画で有名なのが当時NYの自由の女神が改修中でその工事現場を使ったアクションシーン。ここだけはなかなかよく撮れていて面白い。(ちゃんと許可とって撮影したらしい。)主題歌を歌っているのが元ステックスのトミー・ショーで、彼が初のソロアルバムを出した後に吹き込んだ曲。ビデオもこの工事現場を使っているんだけど、これはさすがに映画とは違ってスタジオ撮影だった。この自由の女神の改修はアメリカ人にとってかなり大きな事だったみたいで、ジャクソン・ブラウンはアルバム「Lives In The Balance」のジャケットに使っているしボブ・シーガーも本当は使いたかったらしい。(ボブは'89年の『Fire Inside』で自由の女神を使っている)で、映画に戻って、もしかしてこの映画が企画されたのは改修中の自由の女神の姿を残しておくためというのも結構あるんじゃないかと思うぐらいインパクトがあった。そういう記録フィルムとしても多分見れると思う。後最後のシーンでレモが修行の成果で川を渡るシーン。映画ではなんか凄い事のようにフューチャーされるんだけど映像的にはかなりバカで笑える。という訳で、すっかり老けたフレッド・ウォードは無理だろうけど、どこか「第二の挑戦」撮らないかなあ。ロジャー・コーマンあたりならすぐ撮ってくれそうなんだけどねえ。「マトリックス」のバチ物としてもなかなかいいんだけどねえ。でも世の中わからないもので、何十年振りの続編が実際にあったりする。例えば「スラップショット」というポール・ニューマンが主演したアイスホッケーのクラブチームを描いた映画なんて、24年振りに続編が作られていたりするのだ。そのうえこの映画の重要人物だった3兄弟がそのまま続編に出ていたりする。あとゲイリー・ビジーが出ているのが素晴らしい。しかしこの映画の続編撮ろうと思った奴は偉大だ。(プロデューサーは『X-ファイル』とかに関わっていた人らしい)

2005年01月09日

コメント(4)

-

去年のベスト5

いきなり去年のベスト5さすがにベスト10という程新しいものは聴いていない。でもネットラジオのおかげで以前に比べると新しいものの情報は入ってくるようになった。という訳で5位から。5、ノラ・ジョーンズ「Feel Like Home」いいねえ~しかし気が付いたのだけど、ノラ・ジョーンズのプロデューサーのアリフ・マーディンはあのビージーズの高い声もプロデュースしてるんだよね。凄い人だねえ。4、ロス・ロボス「Wicked Rain/Across 110th Street」アルバム「The Ride」の収録曲。このアルバム様々なゲストが参加しているけど、実は殆どの曲がロス・ロボスのオリジナル。その中で数少ないカバーがボビー・ウーマックの必殺の「110番街交差点のテーマ」だったりする。私はこの曲死ぬほど好きなので無条件にランクイン。3、Linda Tompson「I'm A Dreamer」全然新しくない曲だけど今年私が買ったのでランクイン。アルバム「Dreams Fly Away - A History of Linda Thompson」に収録の未発表だった曲で、オリジナルはサンディ・デニー。リチャード・トンプソンのギターが悶絶。そういえばニック・ホーンビーがリンダ・トンプソン聴いているというのは嬉しかった。去年はこの曲で始まり結局この曲で終わった気がしないでもない。サンディ・デニーは去年後半ボックス出たんだよねえ。そのうち手にいれないといけないね。2、Nas featuring Olu Dara「Bridging The Gap」今年一番かっこいい曲。オルダラ親爺のラストの「Lest In Peace Ray Chales」を聴くだけでも十分価値のある曲。1、ROBERT RANDOLPH & THE FAMILY BAND「Unclassified」本当は'03年発売だけど知ったのは去年なのでランクイン。私はこの人達知ったのは去年の年末。なので去年来日していたとかいう情報は全く知らなかったのだけど、この人達は面白すぎる。ペダル・スティールをメイン楽器にしているというだけでも十分変だが、サウンドもかなり変。このアルバムには様々な音楽が入っているけど、どいつもこいつもライブ映えしそうな曲ばかり。ああライブ見てみたい。後ベーシストが今頃チョッパーバリバリで、何故かやたら高い声というのも最高。何なんだこのバンドは。思いっきり気に入ってしまった。一応ジャンル的にはジャム・バンドとかブルースという事になっているけど、あまりジャンルは気にしないで聴いた方が面白い。カントリー・ロックのソーヤ・ブラウン('80年代には日本盤も出ていたって知ってた?)の曲にランドルフが客演しているけど、全然違和感ないので笑ってしまった。しかし来日公演見逃したのは惜しい。次来日する時は絶対行ってやる。

2005年01月08日

コメント(0)

-

プリンタを買う

今頃になってプリンタを買った。しかし普通プリンタといえば年末に安くなるもの。その時期を逃して今頃買っているのだから私もバカだが、今まで使っていたプリンタがおかしくなって、インクを代えても印刷できなくなってしまったため泣く泣く買い換えた。新しいのは複合機なので、それまでのプリンタになかったコピーやらスキャナなんかが付いている。私がパソコン使い出した時期にはこういう機能が付いた機種は全くなく、別売りでかなりの金額が必要だったのにいまや2万以下で簡単に手に入る。便利になったものだ。あと今年から始めたものは、メッセンジャーとかいう奴。でも未だに使い方よくわからん。誰か教えておくれ。あれって何が便利なのだ?

2005年01月04日

コメント(4)

-

ライオンさん

そういえば正月映画といえば「寅さん」シリーズだった時代があったわけで、これが無くなったのは何気に寂しいものだ。なので新シリーズとして考えてみた。その1「ライオンさん」髭もじゃのおやじさんが主人公。でも何故「ライオンさん」と呼ばれているかといえばいつも寝てばかりいる癖に女性が寄ってくるから。その2「ジャガーさん」千葉県市川市在住のあの人が主人公。毎回変なコスチュームと共に登場し、ロックを歌う宇宙人として街中大騒ぎ。ハートウォームなコメディ。(これが本命かも?)その3「初代タイガーさん」子供の人気者としてプロレスのみならず映画の吹き替えやCM出演など行っていたが、マネージャーのアゴの強欲さに耐え切れなくなって反抗を開始する。ただ全て上手くいかず、ラストは自由連合の党大会(そんなものあるのか?)の控え室での独白でエンド(スコセッシの『レイジング・ブル』風に)その4「馬さん」髪を金髪に染めた初老レスラーの葛藤(米国で団体旗揚げも失敗。日本に戻り相手を探すも誰も名乗り挙げず仕方なくインディ団体に参入。そこでいろいろあるも最後は…)この話はマジで映画にならないかなあ。いい話になると思うけどなあ。しかし『寅さん』という愛称が『ライオンさん』だったらここまで長いシリーズにはならなかっただろうな。

2005年01月02日

コメント(6)

-

正月

という訳で、あけましておめでとう。正月といっても特に変わらないのはここ数年の私だけど、とりあえず「寝る」「映画を見る」という生活になっている。恒例のうちの家の年越しソバならぬラーメンは去年猪ダシのラーメンなるものを食わされたのだけど今年は普通のトリガラだしのラーメン。なかなか美味しい。特にチャーシューが良い。あっさりとした味が良くなってきた。昔みたいな脂ギラギラしたラーメンはもう食べる気がしない。そういえば年賀状を書かなければいけないのだけど、もう少し待っておくれ。私の記憶では確か去年は書いていない筈なのに、今年も元旦に送ってきた人がいたのには驚いた。毎年言っているかもしれないけど、「来年こそ元旦に届く年賀を書いてやる。」なお今年から手書きは諦めてパソコンで作るので以前のように「親に見せられない賀状」ではなくなるので安心しろ。そういえば今年は休みが長いので、何処かに旅行しようと思っている。さて何処に行こうかな?

2005年01月01日

コメント(8)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

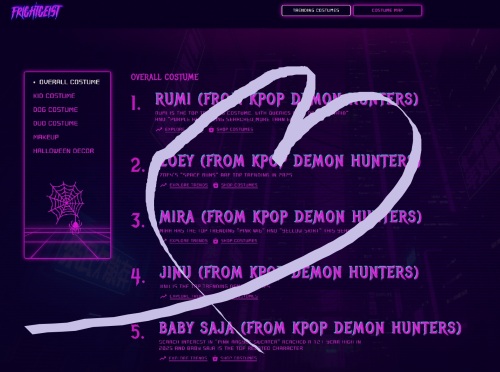

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪

- 영원히 깨질 수 없는

- (2025-11-11 06:13:39)

-

-

-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン

- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…

- (2025-11-12 00:00:13)

-

-

-

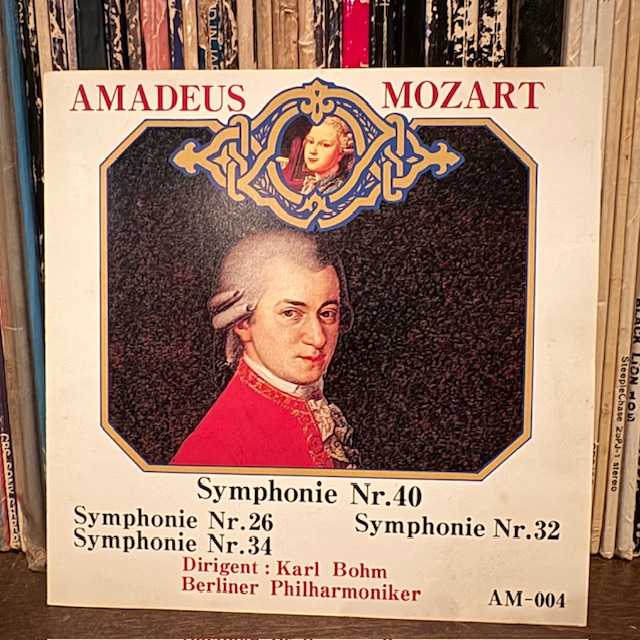

- 好きなクラシック

- モーツァルトの交響曲第26番。

- (2025-11-13 18:04:14)

-