2021年07月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

栗めし(人吉駅)

人吉に行って参りました。豪雨からおよそ1年。今の人吉・球磨地方の様子についてはnoteで記事を少しずつアップしております。是非読んで頂き、応援をして頂けたらと思います。noteの記事についてはこちらから↓↓↓<肥薩線とくま川鉄道、鉄路再開への道>https://note.com/namesenconductor/n/nd36e0402e89d勿論、人吉でも駅弁は食べてきましたが、やはり全国的知名度を誇る栗めしは外せないでしょう。栗めしは人吉の山の幸をふんだんに詰め込んだ駅弁で、1965年に発売され、4年後には発売から60周年を迎えます。パッケージや掛け紙はいがのついた栗の実や葉が強調されたもので、発売当初から変わらない懐かしさを感じるデザインとなっています。中身は近年の肉系や海鮮の駅弁では見られない素朴なもので、ひじきの煮物やこんにゃく、出し巻き卵、ちくわ、高野豆腐、蓮根、鶏つくね、海老の煮物、蕗に干瓢の炊き込みご飯と大粒の栗が5個並びます。特に絶品なのは栗。甘味の強いこの栗は人吉の隣町である山江村特産のやまえ栗が使われているとのことで、正しく山里のご馳走である駅弁なのです。やまえ栗は昭和天皇の献上品として、皇室にも献上されるほどの逸品で、最近ではななつ星やJALのファーストクラスのスイーツで使われるなど熊本を代表する高級ブランドとして認知されつつあります。お味ですが、おかずや干瓢の炊き込みご飯が若干甘辛くなっていますが、敢えて栗の甘みを引き立たせるように塩味(えんみ)を調製しているものと考えられます。これだけの栗を使っているわけですから、ファンにとっては贅沢な午餐もしくは晩餐に出来るのも納得です。嘗ては栗めしは全国各地で見ることが出来た駅弁だったのですが、今では人吉と京都の園部など通年では数えるほどに減ってしまいました。人吉の駅弁はもう一つ、代名詞的存在のものとして鮎ずしがありますが、こちらは豪雨によって人吉駅での立売が出来ないことから作られる数が限られていて、1日1~2個しか作っていない日が多いそうです。ですので、肥薩線の復旧までは当面、鮎ずしはお店の開店に合わせて行くことが望ましいでしょう。駅弁のやまぐちさんでは、観光客の減少を食い止めるために、クラウドファンディングを使ってラーメン屋さん(お店では田舎ラーメンとして売り出しています)を開業しています。この田舎ラーメンについては次回取り上げていきます。

2021.07.29

コメント(0)

-

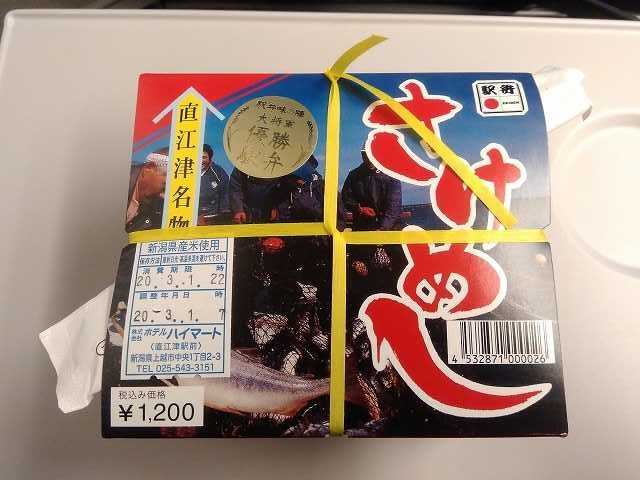

さけめし(直江津駅、上越妙高駅)

人吉取材の前に新潟の駅弁はテーマに沿っていない感じもしますが、取材では駅弁のやまぐちさんにも伺う予定で、その核となるテーマになるのが肉系でない駅弁になります。その代表格(魚系の駅弁)として2年ぶりの直江津駅弁の紹介ですが、さけめしを取り上げます。直江津のさけめしは2年前に紹介した鱈めしと並ぶ実力派駅弁で、掛け紙のデザインも漁の姿を現していることから、鱈めしの姉妹品であることが強調されています。入れ物も鱈めしと同じ容器が使われているので、食べた後は小物入れなどに再利用できます。中身もほぐした鮭といくらがたっぷりの贅沢な内容で、この下に炊き込みご飯が隠れています。勿論、お酒の合う駅弁であることは言うまでもありません。焼き鮭は骨をしっかりと取ってあるので食べやすいですし、脂が結構乗っているので濃厚な旨味が楽しめます。いくらも醤油漬けにしてありますので、ご飯やお酒との相性はばっちりです(^~^)。さらに、4月からは鱈めしとさけめしに加えて新たに、にしんめしがラインナップに加わりました。にしんめしもにしんの甘露煮や昆布巻、味付けカズノコがどーんと乗った玄人好みの駅弁に仕立てられているので、新潟に次に足を運ぶときには間違いなく買っているでしょうね。にしんめしを含めた駅弁の詳細はホテルハイマートのHPでアップデートされていますのでご覧ください。ホテルハイマートHP↓http://www.heimat.co.jp/restaurant

2021.07.25

コメント(0)

-

日本三大鉄道博物館の楽しみ方

国内の三大鉄道博物館の詳細については、ムックで発売されているくらいでどの内容で楽しむかということが詳しく書かれています。この記事では、スマホでも簡単に現地に持ち込んで楽しめるよう、コンデンスバージョンとして多種多様な視点でtips形式でまとめました。家族連れや初めて訪れる方にとって、参考にして頂けたらと思います。今年は特に鉄道開業150周年というメモリアルイヤーです。1872年からの鉄道の歴史に思いを馳せながら、楽しんで頂けたらと思います。※10月14日の鉄道開業150周年に合わせてアップデートを行いました。【tips 1:三大鉄道博物館とは?】鉄道の保存施設や博物館は国内の各地に点在しています。その中でもとりわけ大規模な博物館なのが大宮の鉄道博物館、名古屋のリニア鉄道館、京都鉄道博物館の3つとなります。初めは3つの博物館の行き方とアクセスです。※以後、略称で表記していきます。鉄道博物館→大宮リニア鉄道間→リニア京都鉄道博物館→京都大宮:大宮(JR・東武)からニューシャトルに乗り換えで次の鉄道博物館で下車。改札を出たらすぐ。リニア:名古屋(JR・名鉄・近鉄・地下鉄)からあおなみ線に乗車し、終点の金城ふ頭で下車。駅から徒歩で約1~2分。名古屋からの所要時間は25分ほどです。京都:嵯峨野線梅小路京都西下車徒歩1~2分。京都駅からはバス便を利用。徒歩だと20分前後。京阪の七条からもバスでアクセスが可能。また、JR西大路からも徒歩で20分ほどかかりますが、行くことができます。アクセスについては京都はやや離れたところにありますが、全体的に交通は至便で行きやすい場所に立地しています。【tips 2:お得なきっぷを使うのも選択肢です】博物館へ行く際にはJRによっては企画切符を売り出しているので、これらを使って行くと、入場料が割引になったり特典がついたりすることがあります。大宮:シンカリオン×てっぱくきっぷ(都区内からの往復乗車券、東京・上野~大宮間の往復自由席特急券、ニューシャトルの往復券、入館券がセットになったきっぷで、これにシンカリオンのオリジナルリングノートと鉄道博物館オリジナル付箋がもらえます。ただし、休館日には利用できません。)リニア:JR東海ツアーズの企画商品で日帰りプラン等がありますので、新幹線を使う場合は旅費を節約することが可能です。京都:JRは企画乗車券の販売を終了していますので、他の選択肢となると京阪の京都鉄道博物館おでかけ乗車券が入ってきます。これは入場券と電車・指定区間のバスが乗り放題で2300円ですので、京都市内の観光などと絡めて行くとよいでしょう。また、金券ショップにて入場料が半額になる優待券が売っていますので、こちらを活用する手段もあります。【tips 3:お目当ての車両を絞りましょう】各博物館にはかつての国鉄車、JR車だけでなく、SLやディーゼル機関車、電気機関車などが保存されています。保存されている車両の中には、車内に入れるものもありますので、通常公開や期間限定公開の時期を見定めて行くのもよいでしょう。また、新幹線については大宮、リニア、京都のどの博物館にもありますので、車両ごとにこだわるのであれば、3つの博物館に行ってみて比較するのも面白いです。特にリニアでは0系と100系の食堂車が一般公開されていますので、在りし日の新幹線の食堂車を体感できる貴重な時間が味わえます。【tips 4:シミュレーター体験も忘れずに】リニアは先着順で新幹線や在来線のシミュレーターが体験できますが、大宮(平日の一部シミュレーターは先着順)と京都は抽選制になっています。ですので当選をしないと体験ができないのが辛いところです。管理人は京都は何回か足を運んだことがありますが、未だにシミュレーターは当選したことがありません。特に新幹線のシミュレーターは人気が高いので、必ず遊べるわけではありませんから注意が必要です。【tips 5:ミニ列車&SL】大宮ではミニ運転列車に乗れる他、京都では本物のSL(スチーム号)に乗ることができます。現役でSLに乗れる区間は限られてくるので、手軽に体験できる貴重な機会です。【tips 6:期間限定イベントに注目】各博物館の期間限定イベントはバラエティ豊かで、普段入らない車両を間近で見ることが出来たりもします。京都では現役の観光列車が入ったり、トワイライトエクスプレス瑞風の公開もありました。これらのイベントについてはホームページで告知がありますので、ちょくちょくチェックして頂き、お目当てのものが見つかればすぐに足を運びましょう。他にも、他社の車両が企画展の特集に挙げられたり、実車が公開される場合(例:初代伊予灘ものがたりが京都で公開された実績あり)があります。こういったイベントに参加することも、博物館を訪ねる楽しみになりますよ。【tips 7:館内での食事について】食事ですが、大宮と京都についてはレストランと駅弁が充実しています。大宮では本格的な食堂車のメニューからハチクマライスといった賄い料理まで選べるとともに、駅弁も主要駅並みに品数が多いので逆に迷うかもしれません。そういった場合は、館内限定の駅弁を選ぶのもよいでしょう。写真はてっぱくランチで内容は現在のものとは違いますが、共通点として食べ終わったら巾着が持って帰れるところが大きいです。この巾着、弁当用だけでなく、いろんな用途にも使うことができるのでお子様の来館記念にも十分です。こちらは京都のもので、館内限定の巾着に入った弁当が購入できます。(※現在は弁当の中身は変更されています。)この他にもウメテツランチBOXなど、持ち帰った後は学校や遠足の弁当箱に再利用できる弁当も販売されています。また、リニアではデリカステーションが館内に併設されており、新幹線の車内や名古屋駅で売っている弁当や車内販売が楽しめます。館内限定の幕の内などもあるので掛け紙の収集にはプラスになるかも。【tips 8:お土産について】お土産はこれらの博物館では内容が豊富です。限定のものが多いので、客人にも喜ばれるのも多いと思います。管理人のおススメは大宮で売られていた巾着入りの石炭あられだったのですが、終売になってしまったのでこれはまた売ってほしいですね(石炭あられ自体は箱入りのものは売られています)。リニアでは先日、このブログでも紹介した汽車土瓶が買えます。【tips 9:ジオラマもお忘れなく】鉄道模型のジオラマは、各博物館ごとの色が鮮明に表れるアトラクションであるので、一度は走行シーンを見てみて下さい。基本的にはHOゲージ以上の大型の模型が走りますので、家庭では体感できない迫力は見物です。【tips 10:時間はたっぷりと】大宮、リニア、京都ともに見どころがたくさんありますので、1日まるまるかけて行きましょう。これは海外の鉄道博物館に行くときも同じで、まるごと楽しむ方が堅実かつ内容も濃いものが体験できます。海外では英国のヨークが世界最大の鉄道博物館として知られていますが、オランダのユトレヒトやフランスのミュールーズ、ドイツのニュルンベルクなども規模の大きい博物館であるので、生涯に一度はこれらの博物館に行ってみたいですね。【tips 11:休憩車両も活用しましょう】各博物館には休憩用の車両がありますので、使わない手はありません。大宮:183系がランチトレインとして活用されています。以前は455系にも入ることができましたが、方向幕の盗難事件があったことから現在は閉鎖されていますので、施設を使うときはマナーを守ってきれいに使いましょう。リニア:N700系の試作編成が屋外に展示されています。こちらはグリーン車も一般開放されていますので、グリーン車でのんびりお弁当を楽しむのも乙なものです。グリーン車の座席は屋内にも数か所ベンチとして置かれていますので、座り比べてみるのも楽しみになると思いますよ。京都:こちらの休憩所は地味ですが50系レッドトレインです。現在、現役で50系に乗れるのはSL人吉のみになりますので、非常にレアな客車の乗り心地を堪能できます。しかも内装は往時のままですので、古き良き国鉄を懐かしめる貴重な車両です。【tips 12:学習の場としても是非】鉄道の博物館は子どもたちにとって、生きた教材を活用した学習の場です。実物に触れながら学ぶ機会は本当に将来の財産になります。遊びとして楽しむのもよいですが、学び舎としても何かのきっかけになり得るものが多いです。特に鉄道は社会だけでなく、算数、理科、英語など、いろんな教科が融合した産業ですから、学校で勉強する内容はおろそかにしないでほしいですね。必ず将来、どこかで勉強した基本を使う機会がありますので、みんな、しっかり取り組んでください。2022年10月14日は、日本に鉄道が開業してから150年。人生の節目には不思議と鉄道と縁があるものです。ファンとして、益々の発展を願わずにはいられません。

2021.07.21

コメント(0)

-

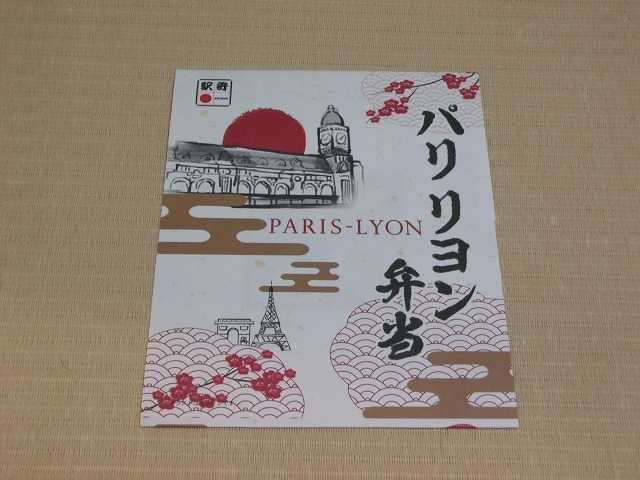

パリリヨン弁当(Paris Gare de Lyon)

今日、スーツさんと並ぶ人気鉄道Youtuberの西園寺さんプロデュースの西園寺鉄道に足を運んで参りました。西園寺鉄道の様子につきましてはnoteで訪問記を綴っていく予定です。今日のアップは駅弁で、期間限定の駅弁として海外でパイロット販売された異色のものです。その名もパリリヨン弁当。これは名の通りパリのリヨン駅でJR東日本の子会社NRE(日本レストランエンタープライズ)がポップアップショップとして売り出していたフランスの駅弁なのです。パリ市内には主要なターミナル駅が以下の6駅あり、目的地に応じて使い分けていく形は日本とさほど変わりありません。東京の例で挙げると、信州・松本方面は新宿、東北・常磐方面は上野、東海道新幹線は東京のような感じです。大阪だと、新大阪や大阪、難波、天王寺(あべの橋)、上本町、淀屋橋といったような捉え方になります。・北駅(Gare du Nord):リールなど北部方面の列車、シャルルドゴール空港やオルリー空港への空港アクセス列車が発着します。ロンドンへのユーロスターやベルギー、オランダ、ドイツへ向かうタリス、Trenhotel(夜行国際列車)はこの駅から乗ります。管理人もロンドン在学時代にパリに行ったときには、一番よく使っていた駅です。・東駅(Gare de I'Est):アルザス・ロレーヌ地方(ナンシー、ストラスブールなど)やシャンパーニュ地方(ランスなど)への列車、ドイツ、スイス方面のTGVなど東側の都市へ行くときに使います。・リヨン駅(Gare de Lyon):ブルゴーニュ地方やリヨン、地中海側の南部地域(マルセイユ、カンヌ、ニース、モナコなど)やスイス、イタリア方面への起点駅です。・サン・ラザール駅(Gare Saint-Lazare):パリ北西部近郊区間やノルマンティー地方へのアクセス駅です。TGVが発着しないので、観光客にとって使う頻度は若干少ないかもしれません。・モンパルナス駅(Gare de Montparnasse):西部や南西部の町(ルマン、レンヌ、ボルドー、トゥールーズなどへの発着点で、近代的な外観が特徴の駅です。世界的に有名なモンサンミッシェルへはモンパルナスからの列車が便利です。・オーステルリッツ駅(Gare d'Austerlitz):南部方面や夜行列車が主に発着する駅で、マドリードやバルセロナなどスペインへの夜行列車も始発です。TGV開業前は、新幹線のこだまに匹敵する高速列車だったボルドー行きの「アキテーヌ」や「エタンダール」、トゥールーズ行きの「キャピトール」がこの駅から出ていました。この他にも、主要駅の一部になりますが、インターシティの発着駅としてベルシー駅(Bercy)があります。こちらは東京の両国駅や大阪の中之島駅といった感じの地味な存在の駅なので、鉄道ファンでもあまり馴染みのない駅なのですが、撮影などでの隠れスポットであるので訪ねてみるのも面白いです。ちなみに同じヨーロッパでもロンドンは主要なターミナル駅が11あるので、パリよりも行先のバリエーションが豊かでかつ複雑ですが、初めて行かれる場合はパディントン、セントパンクラス、キングズクロス、ユーストンの4つは覚えておくとよいでしょう。番外編でnoteなどでロンドン市内の駅の使い方については別にアップも検討中です。参考資料:ロンドンの主要駅・キングズクロス(King's Cross)→ヨークシャー地方やエジンバラ、アバディーン、インヴァネスなどスコットランド方面への玄関口、ケンブリッジへはノンストップ快速が出ています。・セントパンクラス(St. Pancras)→ユーロスターの発着駅ですが、ミッドランド地方の主要都市(レスター、ノッティンガムなど)への始発駅でもあります。・ユーストン(Euston)→バーミンガムやマンチェスター、リバプール、グラスゴーへはこの駅を使います。スコットランドへの寝台列車Caledonian Sleeperも利用できます。・マリルボン(Marylebone)・パディントン(Paddington)→ヒースロー空港への空港アクセス(Heathrow Express)の起点ですが、イングランド南西部やウェールズへ行くのにはこの駅からのインターシティを使います。オックスフォードに行くのもこの駅からです。・ビクトリア(Victoria)・チャリングクロス(Charing Cross)・ウォータールー(Waterloo)・フェンチャーチストリート(Fenchurch Street)・リバプールストリート(Liverpool Street)・キャノンストリート(Cannon Street)その他には中間駅ですが、主要駅に匹敵する駅としてロンドンブリッジ(London Bridge)やブラックフライアーズ(Blackfriars)、ストラットフォード(Stratford)などがあります。駅弁に話を戻しますと、そもそもフランス限定の駅弁が何故食べられたのか?という理由ですが、一時期東京駅でも限定発売をしていた時期があり、そのタイミングで購入できたことがきっかけでした。早速中身を見ていくことにしましょう。初めは弁当の掛け紙です。掛け紙は日仏の両文化を織り交ぜたものになっていて、昇る日の丸とリヨン駅、梅と凱旋門、エッフェル塔、海のさざ波が組み合わさったシックなデザインが採用されています。掛け紙の裏側には料理の献立が日本語とフランス語の両言語で書かれていて、初めて食するフランス人の方への配慮をしています。お品書きは以下になります。・玉子焼・蒲鉾・豆腐田楽串・山菜漬・花人参煮・蛸とわかめのマリネシャロレー牛のすきやき風・シャロレー牛・こんにゃく・茄子・牛蒡・人参・いんげん・二色パプリカ揚・白飯・ふりかけ・漬物・2種のカステラパリリヨン弁当の中身です。フランス料理のエッセンスが採り入れられているため、前菜、メイン、ご飯もの、スイーツというコース料理の形態となっています。おかず等を盛り付けている器は紙製ですが、陶製の柄が入った凝ったものを使っています。また、ご飯にふりかけがかかっていますが、これはフランスでは白飯をそのまま食べる習慣がないため、味をつけて食べやすく工夫をしているとのこと。特徴的なのはシャロレー牛のすき焼き風。フランスの食材を敢えて使っているところに、現地での駅弁文化を根付かせたいという思いが感じ取れます。シャロレー牛はフランス原産の牛で、赤身の多さが特徴です。欧米では霜降りの入った肉よりも赤身の多い肉が好まれる傾向があるため、歯ごたえや食べ応えは全体的に硬く、そのあたりの食文化の違いも日本人にとっては踏まえる必要があります。管理人の英国大学院時代も牛肉となるとアンガス種やヘレフォード種など赤身の多い牛肉を食すことが多かったですね。これらの牛肉はローストビーフやステーキ、グリル、ポワレなど肉質を活かした料理に適しています。さて、お味ですがフランスの食材を使ってはいるものの、日本の食文化を前面に押し出したものになっていました。こってりしたおかずも控えめで、ご飯にふりかけがかかっていて日本人にとっては安心感の出る献立ではあるかと感じます。逆に現地のフランスの方にとっては新鮮だったかもしれないですね。そこそこの値段で和食を楽しめる面白い機会になったかと思います。〆のスイーツについてもカステラ(シンプルなものと抹茶の2種類)で、これも懐石というか日本風のコース料理を堪能してもらう意図が満載です。TGVや夜行列車などの車内で駅弁というのは滅多に体験できないものですが、2018年にも駅弁の販売はリヨン駅で行っていたのでコツコツとイベントを重ねて常駐にまで持っていけるよう交流を重ねていって欲しいなと思っています。海外での駅弁販売は、食文化の理解と現地でのマーケティング、料理の嗜好、食材の調達など簡単なものではないのですが、日本の味を知ってもらう貴重な機会となるので、是非これは欧米でも広めてもらいたいものです。

2021.07.17

コメント(0)

-

駅弁のお供、汽車土瓶とは?

かしわめしで有名な北九州の東筑軒が創業100周年を記念して500個限定で発売した汽車土瓶付きのかしわめしは、販売開始から僅か4日で売り切れという大きな反響を呼びました。ここ最近、旅先で汽車土瓶を見る機会が増えていて、令和の時代で懐かしの逸品を見たり手にしたりすることは大変貴重になっています。汽車土瓶は明治~昭和の食文化を語る上で欠かせない茶器で、駅弁の歴史と並んで鉄道史を彩るとともに、旅のお供として重宝されてきた鉄道の歴史そのものなのです。その汽車土瓶について歴史やその変遷について、少し考察をしていきたいと思います。 日本で最初の駅弁が1885年(明治18年)に誕生してから4年。最初の汽車土瓶は1889年(明治22年)、静岡駅で売り出されたのが始まりです。元祖は、信楽焼の土瓶にお茶を入れたものでありました。それ以降、駅弁とともに全国的に普及し、信楽や益子、美濃など窯業の盛んな地域を中心に全国各地で多種多様な土瓶が生産されてきました。汽車土瓶は陶器製ですが、当時は使い捨て容器として使われていたそうで、持ち手が針金であることや蓋も密閉式ではないことから、比較的簡素なつくりとなっています。使用後は陶器を砕いて土に戻すなど、リサイクルについても今に通ずる先進的な考えが盛り込まれていたそうです。 写真は一般的な汽車土瓶で、国鉄の動輪マークが入った普及品です。こちらは復刻版ですが、長い鉄道の歴史を物語る貴重な資料として存在価値は高いのです。土瓶に入ったお茶は、コップとなる蓋に入れて飲みます。陶製で保温性がよく、比較的長い時間注ぎたてのお茶が楽しめます。また一時期、ガラス製の汽車土瓶が生産されていた時期があったのですが、お茶の色と相まって尿瓶をイメージしてしまうことから、短期間で消えるというエピソードもあったそうです。汽車土瓶は昭和30年代まで旅先での定番として、また鉄道文化の欠かせない脇役として確かな地位を固めていましたが、重くて割れやすいという欠点があったことから、ポリエチレン製の軽くて強い素材に替わっていきました。ポリエチレン製のパックは、大幅な軽量化とともに落としても割れない特性から安全性や耐久性が向上し、昭和40年代から50年代までの主流になりました。しかしながら、ポリエチレン製の茶器は便利になった反面、本来のお茶の味を損ねてしまうことが多かったため、これも缶やペットボトルに置き換わっていきました。一方で、汽車土瓶は保温性のよさと相まって味の変化が起こりにくいことで見直されるようになり、近年は復刻販売を行う駅弁屋さんや鉄道事業者が増えてきています。汽車土瓶の復刻販売は大井川鉄道など全国各地で期間限定で行われることが多かったのですが、調べたところ通年で以下の3か所で購入することができます。・小淵沢駅(駅弁の丸政店舗内にて)・リニア・鉄道館(デリカステーション内)・信楽駅(駅売店にて)また、MUJI(無印良品)の一部店舗(大都市の旗艦店が中心)やネットストアでも、日本の生活道具を紹介するイベントの一環として、汽車土瓶を買うことが可能です。 MUJIで販売中の汽車土瓶。茶色と白の2種類が復刻されています。ちなみに東筑軒が販売した汽車土瓶の製造元はNHKの連続テレビ小説「スカーレット」で話題になった信楽焼のお膝元、滋賀の信楽学園で、最盛期には月産で50000個も作っていたそうです。土瓶は何と生徒さんの手作りで、完成度の高さは折り紙付きです。汽車土瓶を近くから見ると、信楽学園の生徒さんの一生懸命な仕事ぶりが伺えます。汽車土瓶はお茶を飲むだけでなく、醤油入れや一輪挿し、お酒のぐい呑みなど、幅広い用途に活用することができます。日本の鉄道史の大部分を見つめてきた歴史の証左ですので、皆様も是非一度お手に取って頂き、鉄道のよさを感じ取って頂ければと思っています。

2021.07.13

コメント(0)

-

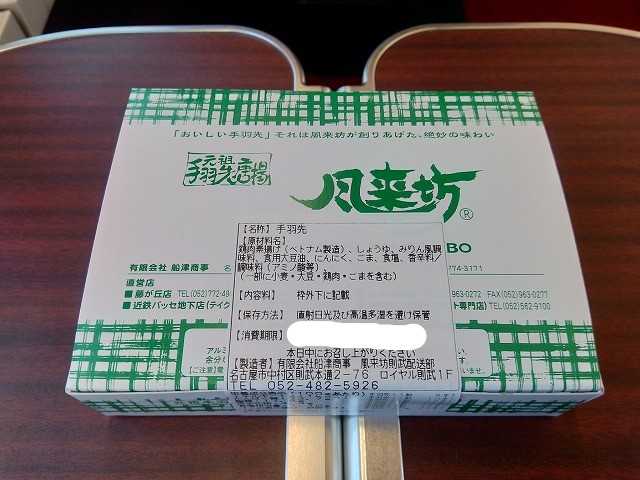

風来坊の手羽先(近鉄名古屋駅)

昨日まで書いていました36ぷらす3の乗車記ですが、焼酎や日本酒などお酒の話も出しましたので、駅弁ではないのですが、小腹が空いたときやおつまみになるものを今日は取り上げていきます。本日は風来坊の手羽先です。手羽先は名古屋めしの代表格である鶏手羽の唐揚げで、チェーン店として世界の山ちゃんと風来坊が名古屋、中京圏だけでなく一部は首都圏や関西にもお店を構えています。風来坊は唯一、近鉄の名古屋駅のホームに店を構えていて、特急ホームのすぐ横が店舗です。※写真の消費期限は一部加工しています。手羽先は5個入りから購入できます。風来坊は甘辛い味付けが特徴ですが、世界の山ちゃんは胡椒がピリッと効いた辛口で、どちらもビールに合う味です(^~^)。また、昼食と夕食の間の小腹を埋めるのにも最適で、タンパク質補給にも役立ちます。食べ鉄としては、駅弁や車内販売以外で楽しむ場合、お酒やおつまみなどが楽しみになってきたりします。これも旅の醍醐味で大人の嗜みになるんですが、飲み屋以外で車内で車窓を楽しみながら浸るのもたまにはよいでしょう。おつまみですが、代表的なものとしてはナッツやチーズ、チーズ鱈、ビーフジャーキー、ホヤの酢漬け、鯵の押し寿司、ちくわ、蒲鉾、クラッカーなどが主に挙げられますが、管理人のおススメは岐阜の明宝ハムなんですよね。これのソーセージタイプが一部で売られているので、機会がありましたら食べてみて下さい(^~^)。

2021.07.09

コメント(0)

-

36ぷらす3(金の路)#5

36ぷらす3の乗車記も最終回になります。締めくくりは少しでも安く乗れる方法と旅のtipsを綴っていきますので参考にして頂ければ幸いです。※7月12日にアップデートと一部情報の修正を行いました。【tips 1:株主乗車券の活用】車内での食事をつけずに切符のみで乗る場合は、株主乗車券は是非使ってください。36ぷらす3は通常の特急のグリーン車に2000円を追加した料金がかかるので、長距離を乗る場合は特におススメです。ただし、赤の路に乗る場合は、株主券の有効区間は博多~八代、川内~鹿児島中央間になるので注意が必要です(博多~熊本間のみの乗車では問題なくいけますが、八代~川内間は肥薩おれんじ鉄道の区間になるため、対象外になります)。JR九州の株主乗車券ですが、現在の平均価格は大阪市内で1400~1800円、福岡市内だと1600~2000円台前半とばらつきがあるので、乗車する場合はお得なチャンスを狙って金券ショップへ急ぎましょう。今回の金の路の乗車では、株主券を活用して乗りました。【tips 2:ランチプラン・ディナープランについて】車内での食事がつくランチプランとディナープランは旅行商品としての販売になるので、みどりの窓口では買えません。これらのプランで乗る場合は、ホームページやツアーデスク、もしくはJR九州旅行の窓口での予約が必要です(電話では10日前、ネットでは5日前までの予約が必須)。また、座席と個室によって提供される食事の内容が異なります。大まかな目安として、座席での食事を選ぶ場合はグリーン席プラン+5000円(赤の路は+4000円弱です)、個室の場合はグリーン席プラン+10000円です。3号車の個室を1人で使う場合はこれにルート毎の追加料金(10000円から19000円)が加わるので、一人旅の個室は結構な値段となりますからお財布と睨めっこになります。【tips 3:ポイントやキューポ、旅行券、ポイントサイトなどの活用】※一番の注意点ですので熟読下さい m(_ _)mTポイントなどの各種ポイントやキューポ、旅行券の使用可否については、JR九州旅行の駅窓口でコンタクトを取ったところ、旅行商品での支払いはポイントやキューポ、SUGOCAなどのICカードでは支払えないことが判りました。従って純粋に軍資金を貯めて乗る以外方法がありません。そこで、活用していくのがECナビやトリマなどのポイントサイトになってきます。ECナビは買い物や覆面モニター、アンケート、ゲームなどを行うとマイルが貯まる仕組みになっていて、貯めたマイル数に応じて現金に交換することが可能です。また、トリマは日々のウオーキングでマイルを貯めるアプリで、これも長距離の移動や長時間のウオーキングでマイルが貯まります。ポイントサイトを複数組み合わせていくと、それなりの資金には継続するとなりますので、是非一度試してみて下さい。ただ、キューポについては現金、クレジットのどちらの支払いでも貯まりますので、後付けでポイントとして代金が僅かながら返ってくるようにはなっています。ですが、全体の代金の0.5~1%程度ですので、やはり上述のポイントサイトの活用は一つの選択肢です。※この項目につきましては、自身のリサーチ不足を露呈してしまい、皆様には大変ご迷惑をおかけしました。お詫びして訂正をするとともに、精度の高い情報を提供できるように改善を進めて参ります。キューポについては以下のサイトから↓↓↓https://www.jrkyushu.co.jp/point/【tips 4:途中駅でのおもてなし、物販】駅やKIOSK、百貨店で買うものよりもレアなものが手に入ることが多いです。例えば金の路の場合、利き酒を当ててガチャガチャを回すと入手の難しい鍋島が当たるチャンスのことを書きましたが、鍋島の純米吟醸は地元のみならず東京や大阪でもなかなか飲めないお酒なので、こういった場所で買えたりもらえたりするのは貴重です。是非地方を盛り上げるためにも、いろんなところに出向いて楽しみましょう。緑の路での重岡の宇目和栗ジャムは、管理人も興味があります。【tips 5:運行ダイヤについて】36ぷらす3の運行ダイヤは、赤の路(10時前)を除くと10時台後半から12時台前半に出発するので、遠方からのお客さんでも乗れるよう比較的配慮されたダイヤに設定されています。首都圏からだと早朝から9時頃までの羽田発の便に乗れば、宮崎空港から緑の路に乗れるようになっているので、旅程が組みやすく乗りやすいD&S列車だと思います。鹿児島中央発の黒の路も12時台の発車なので、空港からの移動時間を含めても余裕がありますからこれも旅程としては組みやすいでしょう。関西からだと新幹線と航空機(LCCも含む)のスケジュールによっては日帰りも可能です。ただし、復路の金の路を使う場合、博多到着は21:05で、最終のみずほとの乗り継ぎは僅か4分しかありませんから、近隣での宿泊を推奨します。青の路については大分空港からのアクセスに時間を要する(1時間は必要です)ので、航空便を使う場合は朝の始発を利用し、かつ別府から乗り込む方が得策ですが、あまり余裕がないので前泊をかけた方が無難でしょう。別府は大分市内以上にホテルや温泉旅館が充実しているので、湯治を並行して楽しむには持ってこいです。杉乃井ホテルの棚湯、日帰りで入れるので面白いですよ!【tips 6:お湯を持っていきましょう(お湯割りが楽しめます)】36ぷらす3は車内販売のアルコールが充実しているので、ビールやワインだけでなく、地酒や焼酎なども楽しめます。管理人はアルコールはたまの嗜みや寝酒代わりに飲む程度ですが、お湯割りで楽しむ場合は魔法瓶を持参し、近くのコンビニなどでお湯を補充して乗り込むとよいでしょう。特に車内で購入できるじゃがいも焼酎は九州のみならず国内でも珍しい焼酎なので、試してみる価値は大です。【tips 7:散策でのポイント】散策については、黒の路、青の路、金の路で40分~1時間弱の長時間停車があるので、駅から出てブラブラ散歩が出来ます。目安としては往復で30分で戻れるところがベストでしょう。青の路であれば、九州鉄道博物館に30分ほどではありますが入館も可能です。ただ、時間が限られますので、自分の体力を過信してあんまり遠くに行きすぎることは禁物ですよ。【tips 8:持ち込みの食事について】切符のみで乗る場合は食事がついていませんので、車内に持ち込むこともオプションになってきますが、基本的には持ち込み可能です。車内で売られているアルコールは一通り揃っていますし、ビールもスーパードライやプレミアムモルツが販売されているので、銘柄にこだわらない方にはよいかと思います。逆にこだわる場合は持ち込んで乗った方が無難です。持ち込みの駅弁でお酒も楽しむのであれば、先日挨拶に行ってきた折尾のかしわめしや鳥栖の焼売は結構合いますよ!また、乗車前に近隣のスーパーに寄って刺身やたたきを持ち込んで乗るのもいいかもしれませんね(^~^)。【tips 9:金の路】管理人ですが、長崎からの復路に乗る予定にしています(現在旅程の準備中)。金の路は今後について新聞で報道されていないのですが、来年の西九州新幹線部分開業によるルート変更の可能性が実は高かったりします。というのも、新幹線開業後は肥前浜~諫早間が非電化での運用になるので、長崎まで入る場合はディーゼル機関車の連結が必要になってきます。ただ、JR九州が保有しているDE10も老朽化が進んでいて、代替のDD200が熊本に入ってきましたが、この運用のために機関車をななつ星のように専属運用にするのは難しいかもしれません。詳しい話は復路に乗るときにnoteで乗車記をまとめていこうと思っています。予想としては、終点を現在の長崎から佐世保ないしハウステンボスに変更することになるのではないかと見ています。その証左がこちらです。この写真は管理人が著書の営業でJR九州の営業部の方に献本と詳しい話を済ませた後に撮ったもので、金の路の新たな車内イベントの企画をしていた際のものです。4号車のラウンジには武雄市役所の観光課とおぼしき職員さんが数名乗車していて、複数の企画を出し合っていました。テーブルにはピンバッチが置かれていて、おそらくは来年、新幹線開業後を見据えて何らかのおもてなしを考えていたのかもしれないですね。そうなりますと現在の金の路での食事は、特に復路の場合は変わることもあり得ます。御飯の鯛飯は有名ですので、車内で食べられるチャンスもひょっとしたら今のうちかもです。総括をしますと、この列車はななつ星や或る列車の廉価版として乗れるので、手軽に豪華列車の旅を楽しみたい方には満足できる内容であると感じます。非日常の空間を味わえるのも旅の楽しみですし、喧騒を離れてゆっくりとしたい方にはピッタリの列車でした。また近々、乗りに行きます!!

2021.07.08

コメント(0)

-

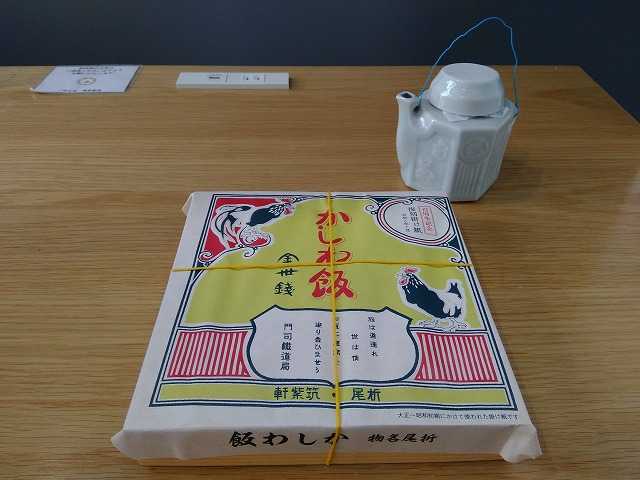

記念かしわめし(折尾駅)

駅弁の東筑軒さんの創業100周年記念企画です。5月に著作の営業の折に約束をしていたことでしたので、週末の仕事の前に折尾へ再来訪してきました。かしわめしの記事はこちらから↓↓↓https://plaza.rakuten.co.jp/nametabi/diary/202105080000/今回は東筑軒さんの本社に挨拶に伺ってきました。本社は折尾駅から歩いて程近いところにあります。著作の「電車で学ぶ英会話」は、立ち売りの小南さんを通して本社の方に見て頂きました。社内でも好評だったとのことで、本当にありがとうございます(^ー^)。本社での挨拶のもう一つのねらいはこれです。創業100周年記念のかしわめしで、汽車土瓶がセットになったプレミア品なのです(^~^)。汽車土瓶は駅弁の歴史を語る上で欠かせない茶器の一つで、1889年に静岡駅で信楽焼の土瓶に入れたお茶を売り始めたのが元祖とされています。現在はペットボトルが主流になっていますが、昭和30年代まではこの汽車土瓶がメインでした。その後、軽くて強いプラスチック製のものが出て、缶入りのお茶も発売されるようになってからは土瓶でお茶を売り出すことはなくなってしまいましたが、保温性がよく味の変化もしにくいことで見直されるようになり、近年は復刻発売されることが多くなってきています。現在、汽車土瓶が通年で販売されているのは以下の3か所が確認できたのですが、他にも通年販売を行っているところがあれば、ご指摘頂けると助かります。・小淵沢駅(駅弁の丸政)・リニア鉄道館・信楽駅(信楽高原鉄道)汽車土瓶の製造元は嘗ては全国各地にありましたが、現在主に手掛けているのは信楽焼のお膝元である滋賀の信楽学園で、最盛期には月産で50000個も作っていたそうです。土瓶は何と生徒さんの手作りなんですよ!記念かしわめしの中身は従来のものと一緒で、鶏のスープがしっかりと効いた鉄板の味でした(^~^)。掛け紙が期間限定で100年前の登場当初のものが復刻されていて、登場時は社名が現在の東筑軒ではなく、筑紫軒だったそうです。また、記念かしわめしには折尾駅でD51と787系が立体交差で交わる様子と立売(小南さんだと思うのですが、前任の山口さんにも似ています)のイラストが描かれたカードも入っています。勿論、小南さんにも挨拶をしてきました。4月に一時、お休みをされていた時期があったのですが、これからも末永く頑張って頂きたいと願ってます。今回の訪問では、拙著の紹介をして頂きました東筑軒のスタッフの皆様、広報の浅田さんには本当にお世話になりました。この場をお借りしまして御礼申し上げます。※汽車土瓶つきの記念かしわめしは、7月4日時点で500個全てが完売になりました。復刻版掛け紙のかしわめしはまだ販売していますので、購入を検討されている方はお急ぎください。

2021.07.05

コメント(0)

-

36ぷらす3(金の路)#4

乗車記の4回目に入りました。4回目は沿線や車内でのおもてなしについて記していきます。金の路の往路は途中の肥前浜で1時間弱停車しますので、駅近くの散策やおもてなしを受けることができます。肥前浜駅の様子。普段は閑静な駅なのですが、停車中は乗客で賑わいます。改札の横では、地ビールなども飲めるバーが併設しています。往路では利き酒にチャレンジでき、1種類でも当てるとガチャガチャを回すことができます。管理人は当たったのはタオルだったのですが、うまくいけば鍋島などのお酒が当たるチャンスが!駅前には物販も並び、酒粕カレーやお米、農産品や海産物などが購入可能です。鹿島市のゆるキャラ「かし丸」が来ていたので1枚。来るのは不定期かもしれないですが、珍しいショットが撮れました。停車中はオプションツアーとして酒蔵ツーリズムを体験できます。肥前浜宿は駅から程近いところにあるので、非常に便利です。街道の様子。古き良き建物と白壁が映えます。酒蔵の入口には肥前屋というお店があり、試飲や販売が充実しているのでおススメです。管理人も一度行ったことがあるお店で、甘酒が美味でした。駅からも10分ほどと近いので余裕があれば是非。36ぷらす3はルート毎に途中駅での散策(特別停車)やおもてなしがふんだんに用意されています。ルート毎の立ち寄り駅は以下の通りです(乗降可能な停車駅を除く)。赤の路:玉名、牛ノ浜黒の路:大隅大川原、青井岳緑の路:延岡、宗太郎、重岡青の路:杵築、中津、門司港金の路:肥前浜(往路のみ)おもてなしや特別停車はルートによっては長時間停車する駅があるので、あんまり遠くに行きすぎたり欲張りすぎると列車に乗り遅れるというリスクがありますが、発車前にはクルーさんが鐘を鳴らしてくれるので目安にするとよいでしょう。物販は時に珍しいものを買える機会があります。大都市圏では味わえない食べ物や珍味、海産物などもあるので、こういった地元でしか買えない、味わえないものは価値があるんですよね。それでは車内に戻ります。順番が前後してしまいましたが、乗車後は以下のリーフレットがもらえます。36ぷらす3はこのリーフレットが記念乗車証に相当するもので、走るルートの全駅名や標高、名物などが掲載された非常に凝ったものです。また、それぞれのルートの色にちなんだエピソードが盛り込まれているので、簡易版の観光ガイドとしても活用が出来るようになっています。この中にスタンプを押せるところが用意されていて、車内や途中駅で押して完成させます。金の路では車内の他、佐賀と長崎で押すようになっています。佐賀での1コマ。10分ほど停車するのでホームにあるスタンプ台でスタンプを押して戻ります。列車は肥前浜を出ると、諫早まで行き違いを繰り返しながらゆっくりと進んでいきます。快晴の日に眺められる有明海の様子は本当にきれいですので、オープン席を取る場合は海側を指定するとよいでしょう。また、最後のおもてなしとして、車内では長崎到着前の約30分前に飴玉が配られます。これは色によって味が5種類あるそうで、私が引いた味はべっこう飴でした。金の路=べっこう味という感じでしょうか。他の4つの味も試したくなります。諫早を過ぎ、途中の喜々津では行き違い待ちの間に或る列車を見ることができました。運転日によっては或る列車と車内で遭遇することができるのでカメラは必須です。そして新線に入り全長約6kmの長崎トンネルを抜けると、長崎市内の中心部に入って高架を上り、浦上を通過して程なくして終点の長崎に到着です。博多から4時間47分。あっという間の旅でした。時間を感じさせないサービスとおもてなしは流石で、或る列車に匹敵するグレードの列車が比較的廉価で楽しめるのは旅の選択肢としては外せないものになってくるかと思います。乗車記の最終回では、旅のtipsとお得に乗れる方法を紹介していきます。

2021.07.02

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1