2023年05月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

ゆふいんの森 #1

先週、久大本線に新たなD&S列車が登場するというJR九州のプレスリリースを受けて考察を記しましたが、その中で今後の去就が注目されるゆふいんの森に今まで乗ってきた記録をここでまとめたいと思います。ゆふいんの森は定期列車で運行されるD&S列車のうちの一つで、特にアジア圏の国では有名な観光特急として乗車率が非常に高いのが特徴です。日によっては乗客の7割が海外客で占められるときもあることから、アナウンスや観光案内にも英語が使われています。新D&S列車と入れ換えか?と注目をされているのは、1989年から走り出しているキハ70、71の俗に「ゆふいんの森I世」と呼ばれるJR発足間もない初期の車両の方です。キハ70、71は、キハ58と65の足回りに車体を新製して組み合わせた専用車両で、現在はエンジンと変速機についてはバージョンアップをされています。ただ、ブレーキや足回りはそのまま使われているため、当然ながら老朽化の指摘もされています。加えて新製から35年が経ちますので、一般車と比べて耐用年数の短い特急形車両でありますから、いろいろと情報が錯綜する事情もよく分かります。引退が確定してからの乗り納めではなく、情報が少ない今のうちに乗っておいた方を管理人がおススメするのは、切符が言うまでもなく確保しやすいからなのです。第1回目は俎上に挙がっているI世の方について見ていきます。ゆふいんの森は金帯にメタリックグリーンの車体が特徴で、特別感を醸し出す色調と全車がハイデッカーで構成されています。製造当初は3両でしたが、乗客増に伴い4両に増強されて現在の陣容となっています。中間車のキハ70はキハ58を種車として改造された車両です。台車も旧来のコイルばね台車で、乗り心地については振動検知センサーがついたダンパを追加して改善に努めています。ただ、エアサス台車と比べると軌道状態の良くない亜幹線ではやはり乗り心地はあんまり良くないんですよね。先頭車のキハ71はエアサス台車を搭載しているキハ65の改造なので、幾分かキハ58よりも乗り心地は優れていました。最高速度はブレーキが旧式であることから、95km/hと高速で走行する鹿児島本線では物足りない数字です。車内はハイデッカー構造で、フリーストップ式のリクライニングシートが960mmピッチで並びます。全車指定席の普通車で、アコモデーションは同じ時期に登場したハイパーサルーンこと783系のものに準じています。登場当初は4人掛けセミコンパートメントはなかったのですが、2003年のリニューアル工事で加えられました。3号車にはサロン室が併設されています。ここではゆっくりと車窓を楽しめる他にも、子ども用の制服が用意されていて、旅の記念写真を撮ることができます。サロンにはこんな屏風絵風の絵が飾られています。2号車にはビュッフェがあり、ここで車内販売や限定のお弁当を購入することができます。食堂車を意味するナイフとフォーク、コーヒーカップのロゴはファンにとってはたまらないサインです。ゆふいんの森のビュッフェは、時刻表ではカフェテリアと表記されていますが、その名の通りコンパクトにまとめられた設備になっています。カフェテリアには洗面台があり、その隣に模型や沿線の特産品が飾られているギャラリーがあります。I 世は今年で製造から35年が経っているので、車内については陳腐化もありますが、完成度の高い内装ですので、さほど古さを感じない設備となっています。次の回では後継のIII世についても取り上げる予定です。

2023.05.30

コメント(0)

-

伊予灘ものがたり八幡浜編2023 #4

4月の四国遠征の乗車記も最終回です。車内販売と最後に考察を記して締めくくりにします。【車内販売】車内販売の充実度は追加の食事やスイーツ、アルコールを含めて非常に高く、お土産から記念グッズ、実用品、身近な食品に至るまでバリエーションが豊富です。この充実した内容が、お客さんを惹きつける要素の一つになっているんですよね。車内での追加のスイーツは、ハートの形をしたラブかんが人気の一つとなっています。季節毎に味も変わるので、これを楽しみにしているリピーターも一定数いるみたいです。グッズは定期的に入れ替えが発生する商品もあります。例えばこのワイングラス。ビールタンブラーと入れ替えに販売が始まりました。下の木のコースターもロゴが入った焼き印が入っていてなかなかの仕上がり具合です。今回の乗車で購入したパスケースです。4月から販売を開始した限定色だそうで、これは家でカードなどを保管するのに使っています。車内販売以外の名物は日替わりのお土産です。今回の乗車では、八幡浜の八水蒲鉾さんの上ちくわを頂きました。じゃこ天で有名なメーカーですが、こういったちくわや蒲鉾といった練り物も作っています。乗車日によってお土産の内容は変わりますので、これは乗ってからのお楽しみです(^^)。【どうなる?伊予灘ものがたり】乗車記の締めくくりは考察です。好調な乗車率とは裏腹にきな臭い動きも飛び込んできています。理由は、JR四国が不採算路線について存廃論議をかけることになったからです。その対象となる路線は、予土線牟岐線(阿南から南の区間)予讃線(海回り区間)と伊予灘ものがたりが現在走る区間についても自治体との話し合いを打診してきています。事実、JR四国は分割民営化後、廃線をすることなく合理化や運賃値上げ、特急のスピードアップ化、ものがたり列車の運行など結構多彩な施策を講じてきました。しかしながら、人口の減少などで運行自体も限界に達してきているのが実態なのです。そこで廃線も視野に入れた協議を行うことを求めてきたわけですが、まだまだ万策尽きたとは正直思えません。仮に伊予灘ものがたりを路線も含めて廃止することになれば、これだけで愛媛県の観光資源が減ることになるわけで、その分観光客の減少や地方の空洞化の加速など、マイナスの波及効果が結果として出てくることになります。おそらく、西牧社長は地元自治体から何らかのさらなる支援を引き出したいというのが狙いでもありそうで、ネタが枯渇する前に手立てを打っておくという方が本音であるのかと推測しています。事実、観光客や定期の旅客を増やす策として、牟岐線をバスと連動したダイヤにしてバスでも鉄道の切符で乗れる工夫をしたり、今夏には伊豆急のロイヤルエクスプレスの四国乗り入れなど、新たなパッケージを出したりと、カードはいくらでもあるわけなのです。この他にも管理人が予想している次の一手は、徳島線や牟岐線に第4のものがたり列車を投入するのかなと見ています。これは昨年に藍よしのがわトロッコの車内駅弁を紹介した際に、トロッコ列車はものがたり列車の試金石と書きましたが、ここである程度の実績を積んだことで採算が見込めることから転換したのが今の3つのものがたり列車なのです。第4のものがたり列車を入れることになれば、「藍よしのがわものがたり」などの名称で、徳島県の新たな観光資源になりますし、トロッコを別線区に転用してさらなる活用が図れます。また、予土線については、秘境区間になるだけにもっとお客さんに来てもらうアイデアが必要です。その一つがしまんトロッコや鉄道ホビートレインになるのですが、考えたらより付加価値の高い資源を提供することは可能なのです。他の地域を見てみると、只見線を「海の五能線、陸の只見線」と完全に観光路線としてインバウンドも含めた対策を自治体ぐるみで講じようとしています。こういった施策は、管理人が木次線の政策提言でも触れたイングランドの「Settle-Carlisle line」の存続運動と似通ったところがあり、住民を含めた沿線の関係者が関わって本腰を入れて動いているわけなのです。JR四国の社長がトキ鉄(越後トキめき鉄道)の鳥塚さんであったら、今のような消極的な施策は出してこないでしょう。それよりももっと手厚い方策を講じてくるはずです。現在のJRの幹部は、鉄道に精通していない素人経営者であることが多く、しかも現場のことを何も分かっていない東大や京大出身者が牛耳っているところがほとんどであったりします。これが日本の企業や官僚制度の悪しき実態であるわけで、大学のネームバリューで人を選ぶ時代はとっくに終わっています。こういったことを考えられないのが日本の企業や官僚。経営幹部も含め私たちファンも、もっと国内外の幅広い事例を見るべきです。伊予灘ものがたりはリピーターが非常に多い列車なので、魅力あるサービスやおもてなしをどんどんと継続していく必要があります。アテンダントさん企画の特別運行も非常に人気が高く、これだけ列車単体で愛媛県を盛り上げられるのですから、今後の存続に向けては乗客の満足度を高いレベルで引き上げていく引き出しがもっと必要になってくるでしょうね。

2023.05.28

コメント(0)

-

伊予灘ものがたり八幡浜編2023 #3

管理人多忙により少し時間が空きましたが、伊予灘ものがたりの乗車記を続けます。沿線の様子は、過去掲載した乗車記とほとんど変わらないのですが、季節毎に変わる伊予灘の様子は見物です。伊予市を通過し、分岐点の向井原を過ぎると伊予灘沿いを走る区間に入ります。向井原通過後はまだ松山近郊区間の色が濃いです。旧双海町の様子。現在は伊予市の一部になっています。この穏やかな伊予灘が見物なのです。下灘停車前はこのような穏やかな海が広がります。乗ってきた当日はGW真っ只中でしたので、車で来たお客さんが多かったです。混雑時の撮影はなかなか躊躇しますが、絶景の海を見られる人気スポットとなりました。下灘を出発後の間もない様子です。暫し現実を忘れられる瞬間です。撮影の名所。喜多灘までは海沿いの区間を走るので、快晴の日には最高の情景を楽しめます。喜多灘で伊予市から大洲市に入ります。この市境の看板はデザインが定期的に変更されています。少年野球チームのお手振りはすっかり名物となりました。元気な野球少年の掛け声が聞こえます。長浜の赤橋。双海編のときには開閉する姿が見られます。沿線のお手振り。名物になりましたが、これに水を差す記事が出てきました。詳しくは次の回にて述べたいと思います。沿線の田園地帯も田植えのシーズンになってきました。五郎駅のたぬき駅長も今年で9年目。息の長いおもてなしを続けています。途中の伊予大洲には1分ほど停車し、その先の八幡浜へ向かいます。肱川をゆっくりと渡る間、大洲城からの旗振りを見ることができます。この時にミュージックホーンが鳴りますので、そのタイミングで旗を振ってくれるのです。伊予平野では松山行きの宇和海と行き違い停車をします。行き違いのタイミングが合えば、このようなツーショットを撮ることができます。八幡浜編で下灘と並び長時間停車をする駅ですので、ここでも散策が可能です。八幡浜到着前の最後のハイライト。千丈のガソリンスタンドからの旗振りです。これは結構大掛かりですので、しっかりと手を振りましょう。熱の入ったおもてなし、有難いです!松山から約2時間20分の旅もここ八幡浜が終点となります。2代目になってから伊予灘で八幡浜まで足を伸ばすのは初めてのことでした。1年ぶりのお手振りとおもてなし。そのグレードの高さと完成度は全然変わっていませんでした。管理人も久々の命の洗濯をすることが出来た1日になり、また今度は節目のときに乗っていきたいなあと改めて思った次第です。次回は車内販売や伊予灘が走る区間について、少し考える機会となります。

2023.05.23

コメント(0)

-

伊予灘ものがたり八幡浜編2023 #2

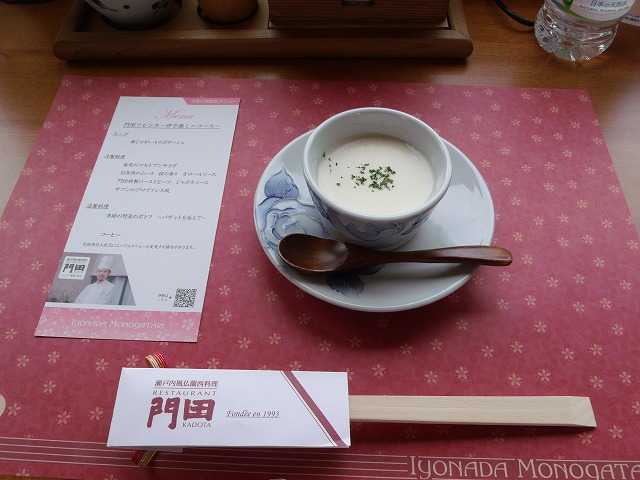

八幡浜編の2回目です。名物レストラン門田のミニフレンチコース。相応の値段に見合う美味いフレンチのコースでした。こちらも写真で紹介をしながらメニューを振り返ります。初めはスープから。新じゃがいものポタージュで、胃に優しいまろやかな味でした。スープの後は前菜とメイン。フレンチの技法がふんだんに活かされた料理です。冷製料理(前菜とメイン)・海老のマセドアンサラダ・白身魚のムース 桜の香り オロールソース・門田特製ローストビーフ ジャポネソース・サゴシのプロヴァンス風門田の代名詞的存在のローストビーフは一番の売りで勿論美味かったです(^~^)。これ以外に唸ったのは海老のマセドアンサラダ。じゃがいもと海老をマヨネーズと粒入りマスタードで和えたポテトサラダで、これは家に帰ってから実際に作ってみました。家で作りたくなるほどの味で、これはビールのつまみにも最適です。白身魚のムースは、柏餅をイメージした見た目で、アクセントのオロールソース(オーロラソース)が淡泊な魚の味を引き立てます。香草が効いたサゴシもワインにぴったり。どのアルコールにも合う酒テロフレンチでした(^~^)。2代目になってバージョンアップした温製料理は、勿論八幡浜編でも提供されます。3月と4月の温製料理は季節の野菜のポトフ~バゲット添え~でした。これは、料理を担当する門田の堀尾啓太シェフが一押しに挙げていたメニューで、ビーフコンソメの効いたスープに野菜とソーセージをシンプルに組み合わせたフランスのオーソドックスな家庭料理が出されました。人参や玉葱、芽キャベツの野菜本来の味を活かした濃厚なスープで、食べ応え抜群でした。ビーフコンソメ、これはハマります。食事の後には珈琲または紅茶が出されます。追加でみかんジュースといきたかったところでしたが、残念ながら売り切れという・・・飲み物の面で消化不良の乗車となってしまいました。これは夏にリベンジ乗車確定か?冷製料理を食べ終わった後にはちょっとした演出が。伊予灘ものがたりのロゴがさりげなく左端に現れます。こういう細かな演出はうれしいですね。リピーターを生み出す一つの要素ではないかと感じました。【まとめ】門田のミニフレンチ、量は女性向けのボリュームですが、ローストビーフや魚料理などたんぱく質の豊富なメニューが揃うので腹持ちがよく、追加のスイーツを頼んだらお腹いっぱいになる内容でした。知名度の高いフレンチレストランが提供するコースですので、記念日やたまの贅沢にも最適です。5月と6月の初夏のコースの内容は、ローストポークが出されるなど、門田としては珍しい超変化球のメニューが並びます。お店は松山の大街道にあります。伊予灘の車内で食べられる味、いつかは行ってみたいものです。

2023.05.16

コメント(0)

-

伊予灘ものがたり八幡浜編2023 #1

1年ぶりの伊予灘ものがたりです。年に1回のお楽しみというわけではないのですが、手厚いおもてなしと国際線のビジネスクラスに匹敵するホスピタリティは管理人も好みの一つになっていて、リピーターが多いことが頷けます。前回は大洲編の朝食を楽しみましたが、今年はバージョンアップした門田のミニフレンチコースで3月までのしんどかった1年間の仕事を労うことにしました。プロローグは高松から。実は乗車当日の早朝、伊予灘が走る伊予長浜~喜多灘間で倒木が発生し、この日は復旧作業が午前中いっぱい要したことから大洲編と双海編が運休となってしまいました。八幡浜編以降は運転予定とはあったものの、再開時刻が未定だったため、運休の可能性を持ったままとりあえず松山まで移動することに。朝はさぬきうどんのお店で腹ごしらえをした後、高松からのいしづち3号に乗り込みます。左は高松運転所から多度津へ送り込み回送前の四国まんなか千年ものがたりです。藍よしのがわトロッコと絡めてどこかで乗らないといけないですね(汗)。松山には11時15分に到着。八幡浜編は13時31分発だったので、運行を待つ間の2時間強、道後温泉でひと風呂入ってのんびりしてきました。本館が工事中だったので、飛鳥乃別館へ。別館は入浴料がやや高い(610円)ものの、シャンプー(資生堂のTSUBAKIが置いてあります)やボディーソープなどのアメニティが充実していたので、使いやすい外湯でした(^0^)。道後温泉でさっぱりした後は松山駅に戻ります。倒木から復旧したので予定通り乗れることに。アンパンマンとどきんちゃんの後ろには、既に伊予灘ものがたりのキハ185系がホームで待っていました。3番ホームで停車中の様子です。右側は既に高架工事が進捗をしていて、基礎部分と橋桁については形になっていました。ホームと上屋、線路、架線などがこれに加わっていきます。車内に入ります。1号車の4人掛けシート。ご無沙汰です。帰ってきました(^^)。昨年大雑把にしか撮っていなかったみかんの形をしたLED照明です。調光機能付きでデザイナーの松岡さんのこだわりのポイントになっています。テーブルの脇に置かれているお手拭きやコーヒー用の砂糖、ミルク類についても準備は万端です。俳句ポストに入れる紙も各座席に備えているのが松山らしい特徴です。2号車に移動します。1人掛け席には、撮影用としてみきゃんが2匹置かれていました。俳句ポストと記念乗車証、スタンプは2号車のデッキにあります。スタンプは2代目運行1周年を記念して、色が従来の赤から金に変更になっていました。これについては後日。みきゃんを置くとこんな感じです。本当はこういう使い方はしないのですが・・・(^^;;)。車内の詳しい様子については、昨年の乗車記で写真を入れてますのでこちらも参照ください。↓↓↓伊予灘ものがたり大洲編2022 #2https://plaza.rakuten.co.jp/nametabi/diary/202204290000/次の回では門田のミニフレンチコースについて料理を紹介していきます。5月から料理の内容が変わっているので、乗ってきたときのメニューは参考として見て頂ければ幸いです。ちなみに門田の名物でコース中に必ず入っているローストビーフは、今月と来月はローストポークになっています。変化球としてはこれは珍しいですよ!

2023.05.14

コメント(0)

-

考察・JR九州の新D&S列車とは?

急遽ネタにアップしました。JR九州の新D&S列車、来年の春に久大本線に投入することがプレスリリースで出されました。GW開けて間もないタイミングでの発表ということで、驚いた鉄道ファンも多いかと思われます。先ずはその新規D&S列車の概要について、メディアで明らかになっている情報について要約しました。・投入路線は久大本線(ゆふ高原線)・運行区間は博多~別府間(ゆふいんの森3,4号と同じ)・所要時間は約5時間・1日片道1便運行(月・水・土は博多→別府の往路、火・金・日は別府→博多の復路、木曜は運休)・3両編成のグリーン車・食事(お弁当)が提供される予定・車両のデザインは水戸岡鋭治氏ではなく、鹿児島の建築デザイン会社IFOOが担当・座席数は60席程度(ふたつ星と同じく1、3号車に設定)・2号車はラウンジ(ふたつ星と同じ)・改造種車はいさぶろう・しんぺいの2両とキハ40または47一般車1両実際にデビューするのは3月のダイヤ改正後です。よく考えると久大本線は定期特急としてゆふ、ゆふいんの森が合わせて6往復走っているのに加えて、週末は或る列車、これにななつ星が加わるので、最大8往復の特急や観光列車、クルーズトレインが走る観光路線となっています。これにプラス新D&S列車が単純に増えると一見思われますが、懸念されるのはゆふいんの森の動向です。ゆふいんの森は人気リゾート特急として博多~由布院・別府間を現在3往復運転していますが、別府まで走る3号と4号はキハ58と65を改造したキハ70、71が充当されており、この車両の去就につながるわけです。キハ70、71はゆふいんの森I世とも言われ、1989年から走り出してから今年で35年目と老朽化も指摘されています。エンジンはコマツの直噴エンジンに換装されている他、変速機も爪クラッチの入った強化型に交換されているので、加速性能は電車並みに改善されていますが、足回りやブレーキについては旧来のキハ58、65のものをそのまま使っているので最高速度も95km/sに据え置かれています。このD&S列車と引き換えにキハ70、71の引退も噂されるようになってはいますが、簡単に引退とはいかない事情があります。というのも、博多~由布院間は海外客が特段に多いことから、指定券が取りにくい区間の一つとなっている現状があります。ですので、ゆふいんの森3、4号を補完するためには、予備車のほとんどないキハ185系でゆふとして走る選択肢しか残っていないのです。ただ、JR九州は社長が古宮氏に交代をしてから、D&S列車の戦略を見直すという報道も一部されています。そうなってくると、来年のダイヤ改正で置き換えもしくは引退ということが現実味を帯びてくるかもしれません。実際、SL人吉が来年の3月に引退をするので、ゆふいんの森I世についても車齢のことを考えると今のうちに乗っておいた方がよさそうです。引退間際の乗り納めでは切符が取りにくくなってきますので、情報が錯綜しているときだからこそお目当ての列車には乗りましょう。ゆふいんの森は、由布院以西については満席になることが多いですが、別府~由布院間については余裕をもって席が取れます。管理人も5月末~6月のどこかで、福岡・大分行軍を予定しています。久大本線の来年からの動向が、にわかにきな臭くなってきました。水戸岡氏でないD&S列車の新車両、どのようなデザインになるのか、先ずは次の詳報を待ちたいと思います。また、JR九州は水戸岡氏をリストラしたとの誤った情報が流れていますが、新聞や経済紙、テレビ東京のカンブリア宮殿で水戸岡氏はデザイナーからの引退を公言しています。ななつ星のリニューアルやふたつ星4047、新幹線かもめは、水戸岡氏のデザイナーとしての最後の仕事として請け負った旨を話しており、JR九州が会社創成期からお世話になってきたパイオニアを安易にリストラすることはあり得ません。事実、水戸岡氏は今年で76歳。現役世代が高齢化かつ生涯現役になりつつある世の中ですが、もう第一線から退いてもいい年齢なのです。小倉工場のミュージアムは、水戸岡氏のこれまでの作品を集めた集大成の場となっていて、実際、岡山に本拠を置くドーンデザイン研究所を畳むとも述べられているのです。水戸岡氏の鉄道業界への功績は数多くあります。車両デザインの多様化や観光列車の創生、それに伴う地域の活性化など、鉄道やデザインを通して社会を変えた一人であり、後世に残る仕事をやり遂げられたのではないでしょうか。水戸岡氏の引退後、大きな影響を受けるのがJR九州そのものです。今後の車両設計や開発は、コンセプトが大きく変わることが予想されます。それによって、D&S列車の戦略が盛り上がるのか縮小するのか、水戸岡氏のDNAを発展させていくのかそれとも新たにしていくのか、長期的視点で見つめていくしかないですね。

2023.05.10

コメント(0)

-

志国土佐時代の夜明けのものがたり(立志の抄)2023 #3

立志の抄の最終回です。ものがたり列車は晴天のときに乗りに行くのが車窓や旅情を楽しむ絶好の機会なのですが、時として雨の時期になってしまうこともあります。そのときの楽しみ方について綴ってから締めくくりにしたいと思います。【1、車内で食べる、飲む】車内で提供される食事は、乗車4日前までの予約が必須となっています。運行日に近づくと、間際のキャンセルが出ることで乗れる機会が割とありますが、こういったときに重宝するのが車内で注文できる食事です。3年前のデビュー当初は、サンドイッチが車内で食べられたのですが、現在の軽食はかつおデニッシュ(オレンジジュースとのセット、200円追加でビールに飲み物を変更可能)と新たに加えられた日高村のトマトソースパスタ(シュガートマトを使用)の2種類となっています。量はそんなに多くはないのですが、おつまみとしても合う軽食なので、アルコールと絡めて楽しむことが可能です。アルコールはさすが消費量の多い高知県。伊予灘や千年ものがたり以上に地酒や焼酎の類が充実していて、これとおつまみを合わせてちょこちょこと余韻に浸るのもありなんですよね。管理人は一押しのものとしてダバダ火振(栗焼酎)を食事と一緒にオーダーすることが定番となりました。栗焼酎は芋や麦にはないまろやかな飲み口が特徴ですので、焼酎の初心者でも飲みやすい味わいになっています。今度は夢栗(むっくり:栗85%を使った国内でも屈指のプレミアム焼酎)を車内で提供してほしいですね(^^)。勿論、ノンアルコールドリンクやソフトドリンクもあります。ジンジャーエールや柑橘の飲み比べセットなど、地元の物を使ったドリンクは飲む価値があります。ジンジャーエールはアルコールが飲めない、または控えている方にとってはワインやスピリッツの代替になる飲み物ですのでお試しあれ。【2、車内で買う】オリジナルグッズは、車内限定のものもある他、実車で使われているコップホルダーやランチョンマット、箸置きなどはお家で車内の雰囲気を楽しむには最適です。価格が結構しますので、お財布と相談の上でお買い求めください。お土産としてブルーベリージャムも売っています。市販の商品よりも味が濃く、栄養価が高いので伊予灘のベリージャムやみかんジャムと対比して買われても面白いでしょう。トートバッグやボールペンなど実用品もありますので、旅の記念にもいいかと思います。結構値の張る品もありますので、お財布と相談しながら買いましょう。【3、バースデーきっぷ】3日間JR四国と土佐くろしお鉄道の全線が乗り放題のバースデー切符。誕生月に乗る方がお得です。3日間でグリーン車が13240円と、南風やしおかぜを1往復するだけでもおつりがきます。ものがたり列車も特急券やグリーン券などの追加料金なしで乗車ができますので、追加を払うのは事前予約制の食事や車内販売等のみです。ただ、5月20日から値上げに伴い、3日間で15000円になりますが、それでも1日1回ものがたり列車を乗るだけで十分に元がほぼ取れる計算です。他のJR各社のフリーきっぷよりも破格のきっぷになりますので、是非活用して乗りましょう。【まとめ】今回の立志の抄の乗車、高知では3年連続雨にたたられる日程となってしまいました。年間を通じて雨の多い県ですので、晴天時を狙うのが難しいところがあります。ただ、食事については内容が充実していますので、今度はごめん・なはり線の特別運行のときに乗ってみたいものです。奈半利発の雄飛の抄は、鮪料理が提供されるルートになりますので、鰹のたたきに対して鮪のたたきが楽しめるのは興味深いですね。ごめん・なはり線での運行は金曜日に限定されるので、乗るとなると10月の3連休前になりますが、計画的に仕事を片付けて時間を作るモチベーションになりました。鮪御膳、狙っていきますよ!

2023.05.09

コメント(0)

-

志国土佐時代の夜明けのものがたり(立志の抄)2023 #2

時代の夜明けのものがたりは3回目の乗車になりますが、3回とも雨にたたられる乗り鉄となってしまいました(1回目は途中から晴天にはなりましたが・・・)。この列車は晴れの日の太平洋を眺めるのが一番のウリともなっていて、これはいずれもタイミング悪し。ですが乗ったからには折角ですので当日の沿線の様子をアップしていきます。高知を発車すると程なくして鏡川を渡ります。幼少期の坂本龍馬はこの川を遊び場にしていて、ここでの遊びが幕末に向けて脱藩をするきっかけになったのかも?伊野を過ぎると高知の大河、仁淀川を渡ります。渡る前には地元の方がお手を振ってくれました。仁淀川は四万十川以上の透明度を持つ川として全国的に知られていますが、雨の日に仁淀ブルーはさすがに見られず。昼過ぎには雨足も強まり、外出するのには億劫になってきますよね。乗車当日の太平洋。やっぱり晴れの日でないと写真は映えません。フォトスポットの一つとなった白石工業の炭酸カルシウム工場です。須崎を通過すると、立志の抄は安和駅に10分ほど停車します。ここではホームに降りて写真が撮れる他、地元の方によるマルシェが駅舎内で行われるので、ジャムや工芸品などの特産品をここで買うことができます。ホームに降りて撮影できるコンディションでなかったので、車内から撮影したものです。晴天の日には、このヤシの木と太平洋が綺麗に映えるベストショットが撮れます。安和駅を出ると、土佐久礼に1分ほど停車します。開花の抄では、停車中の食事の積み込みを行う間、大正町市場の方による物販がありますが、停車時間が短いのでこの旅程では行われません。願わくば、立志の抄でもやってほしいですね。出発後は20分強で終点の窪川に着きます。立志の抄では、散策できる駅が安和のみになるので、沿線のおもてなしの量や頻度としては開花の抄よりも少なめです。途中、車内でのちょびっとプレゼントはなかったのですが、車内に置いてある記念乗車証とは別に、高知運転所のオリジナル記念乗車証を頂くことができました。スタンプの柄は何と車掌に扮した龍馬。これは高知に行った証明になりますね。立志の抄の乗車記は次で最終回になります。最終回は雨の日でも楽しむ方法と車内販売について詳しく。。。

2023.05.06

コメント(0)

-

志国土佐時代の夜明けのものがたり(立志の抄)2023 #1

GW前日夜から行ってきた四国遠征の第1回目です。昨年乗車した志国土佐時代の夜明けのものがたりですが、今回は往路の立志の抄に乗ってきました。立志の抄の乗車記は3回に分けて綴っていきます。立志の抄の始発は高知からです。昨年乗ってきた開花の抄は、坂本龍馬の凱旋をイメージした内容でしたが、往路の立志の抄は幕末の龍馬脱藩をテーマにしたルートで窪川まで走ります。発車5分前の様子です。南風3号が高知に着いてから乗り換え時間が30分ほどありましたので、一旦改札を出てエキナカのセブンイレブンにてペットのお茶を調達。水分を補給してから乗り込みます。1号車は乗りたかったんですが、団体客が優先のため、今回も取れず・・・(><)。時代の夜明けのものがたりは1人利用の場合、2号車にあたることがどうやら多いみたいです。偶然なのかかな?2号車は龍馬が想像したであろう未来をテーマにした内装になっていて、豪華なのには変わりありません。列車の名前は「時代」と「時」をかけており、時計をモチーフにしたロゴが特徴です。2号車のデッキ部分には龍馬の銅像が鎮座。肖像画ではなく、実際の写真が残っているため制作時の雰囲気がよく分かります。スタンプと沿線案内は2号車にあります。昨年乗ったときよりも観光案内のパンフレットとリーフレットが充実していました。乗車時には既に沿線マップと食事の用意がされています。これはJR四国のものがたり列車の共通点です。高知を発車後、伊野付近で食事の用意が始まります。立志の抄では、六角形の箱に入った料理が提供されます。箱を開けると、皿鉢風の創作料理が。提供元は「土佐食彩 森澤」の森澤亜良樹料理長が手掛けたものです。立志の抄の食事は温かいご飯ものが加わります。乗車時のお品書きは以下になります。【お品書き】・新玉ねぎと桜鯛のカルパッチョ ラビゴットソースで(※ラビゴットソースは、野菜のみじん切りが入ったドレッシングに近いソースの一種です。)・春キャベツと海老のトマトクリーム煮・新じゃがの照り煮とバター焼き・蓮根と四万十豚の金平・南京と四万十鶏のそぼろ煮・菜の花と浅利の辛子和え・さごしの味噌焼き・筍の土佐煮 春菊の白和え・イチゴプリンタルト・国産牛のロースト ニラソース・山菜の炊き込みご飯お品書きには、料理の配置図が記載されているのでどの料理がどこに並んでいるのか分かりやすい配慮がされています。ですので、メニューを見ながら料理を味わうことができました。創作料理は和洋折衷の献立が並びます。鮮魚店が営むお店ですので、魚介類の料理が新鮮でお酒も進みます。ニラソースがかかった牛ローストは野心作。牛肉にニラが意外と合うんですよね。それ以上に一番美味かったのはさごしの味噌焼き。淡泊な白身魚とどっしりとした味噌の味との相性がよく、食べ応えのある一品でした(^~^)。酒テロ料理というよりは、堅実な割烹やレストランのランチといった感じですね。食後には珈琲もしくは紅茶が提供されます。コース料理のため、全体的な量としてはやや少なめなのですが、じっくりと味わえる内容ですのでお酒との相性もほどよいものでした。勿論、ダバダ火振も食事のお供につけましたが、肉系魚系どちらのおかずでも美味しく楽しめましたね。2回目は沿線の様子を時系列で辿っていきますが、3年連続雨にたたられるとは・・・。

2023.05.03

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- アメリカ ミシガン州の生活

- いよいよ日本へ本帰国

- (2025-01-11 13:13:28)

-

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 堺市 金岡町盆踊り大会 大道町大太…

- (2025-11-14 06:08:46)

-

-

-

- 国内旅行について

- アルジェリア館・カンボジア館

- (2025-11-13 06:00:09)

-