2024年04月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

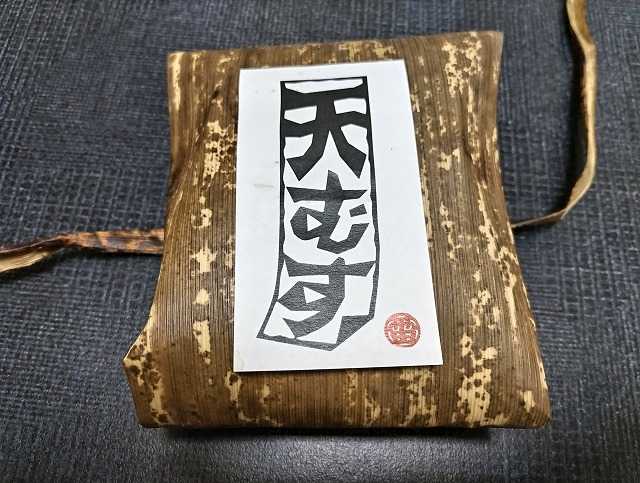

地雷也の天むす(名古屋駅)

かんぱち・いちろくの乗車記の前に駅弁と小ネタでつなぎます。つなぎの小ネタは天むすで、管理人の好物の駅弁の一つです。名古屋の天むすは色々な業者さんが作ったものがあちこちで売られていますが、代表格なのは地雷也のもので、これは名古屋駅で駅弁としても扱われている一品です。地雷也の天むすは昔懐かし竹の皮で包まれたもので売られています。これ、コンパクトで持ち運びにも便利で、かばんやバックパックの中で倒れても形が崩れにくいのが特徴です。駅弁としては非常に携帯性がよく、遠征時には本当に重宝します。中身は海老天がトッピングされたおにぎりが5つときゃらぶき(蕗の佃煮)が入ったシンプルなもの。おにぎりは塩めしで、海老の濃厚な味を引き立てます。これからの時期、塩分が必要なときに美味いんですわ。普通に食べても美味しいですが、旅先でほどよく歩いたときに食べるのがいいタイミングなのです(^~^)。この天むすは名古屋以外でも首都圏の一部の百貨店や梅田阪急など、関西でも買うことが可能で、他にもいよてつ高島屋に店舗があり、松山でも手に入ります。駅弁としては廉価な部類に入りますので、補食としても十分。トレッキングやウォーキングイベント等のお供にも役立つ一品です。この他にも、姉妹品として黒米の天むすや高菜の天むすがありますが、これらはまだ食べたことがないので、中京地区に乗り鉄に出向いたときに買っていきたいですね。

2024.04.29

コメント(0)

-

考察・南海新型こうやについて

南海の中期経営計画にも盛り込まれている高野線用の特急こうやについて、いよいよ置き換えの目途になってくる年度が近づいてきました。現在のこうやは1983年に製造された30000系と、1999年に特急増発用として追加製造された31000系の合わせて3編成によって賄われています。他にも、りんかん(難波~橋本間の短距離特急)用の11000系もありますが、置き換えのターゲットになるのは30000系かと考えられます。そこで、新たに導入されるこうやがどんな車両になるのか考えていくのがこの考察です。【基本諸元について】押さえておかなくてはいけないポイントは、橋本以遠の山岳区間を走ることです。橋本から先は急曲線があることから、4扉大型車の乗り入れは不可能です。そのため、車体は17m級の中型のものであること、台車は急曲線対策としてボルスタ付きになること、全電動車編成であること、ホームの有効長が短いことから4両固定編成になることなど、かつてのズームカーで使われた諸元を踏襲する必要があります。このため、新型特急車についても4両で出てくることはほぼ確実です。【新型車両の仕様】ここからは予想です。来年度の導入に際し、日経新聞の記事によれば、新たに名称や料金などを新規に設定する計画があるそうです。また、車内からの景色を楽しめるよう広幅の窓が採用される他、飲食サービスの提供が予定されているとのことで、現行のこうやとは違った色の車両が入る可能性が強くなっています。高野線は特にフランス語圏(フランス、スイス、ベルギーなど)に住むインバウンド客の利用が多く、ケーブルカーの自動放送にフランス語が導入されているほどです。そうなると、新型車を考える上でヒントとなるのが、姉妹鉄道関係を結んでいるスイスのMOB(モントルー・オーベルラン・ベルノワ鉄道:Montreux–Oberland Bernois railway)です。ここで使われている車両のデザインが一つ、ヒントとなる雰囲気が漂います。MOBは南海と同じく山岳路線を有していて、一昨年の12月からは新たな観光特急として、ゴールデンパスエクスプレスがモントルー~ツヴァイジンメン~インターラーケン間を走り出しています。The expected Nankai new limited express train can be influenced by Swiss private railway company, MOB (Montreux-Oberland Bernois railway). The state-of-the-art train could be possible to provide onboard catering, as well as two class seats (standard class and first class). It may replace the existing class 30000 (used for two limited expresses, "Koya" (Osaka Namba~Mt.Koya) and "Rinkan" (Osaka Namba~Hashimoto) ). MOBのゴールデンパスエクスプレスはこのようなデザインです。眺望性を重視した設計になっていて、側面の窓が西武のLaview以上に大きく寸法が採られています。(※This picture is provided for public use from the MOB official website.)車内では食事が提供されていて、ワイン等のアルコール類が飲めるだけでなく、キャビアが注文できる(但し、ファーストクラスとプレステージクラスのみ)など、かなり豪華な列車です。食事については事前予約を取っているので、これについてはJR四国のものがたり列車やJR九州の一部のD&S列車のケータリング方式と似た面があります。しかし、スイスは物価が高い国で、朝食のセットが何と日本円で2000円も・・・(^^;;)。この朝食セット、内容はクロワッサンにジャム、バター、コーヒーなどの温かい飲み物、オレンジジュースの5品でです。これならば、伊予灘ものがたりの大洲編の朝食が相当良心的なことが伺えます。南海はそこまでえげつないことはしないでしょう。シートについては3クラス制を採用していて、スタンダード、ファースト、プレステージの3クラスでシートの幅やサイズが異なります。南海もラピートで2クラス制を取っている他、サザンで一般車と指定席を導入するなど、新型車でも2クラス制を取る可能性はありそうです。初代のこうやは内装をあの百貨店の高島屋が手掛けた実績があるので、これに倣うとかなり豪華な仕様で出てくることがあり得ます。さて気になる車両ですが、来年万博を控えていることから、そろそろ概要が発表されるのではないかと見ています。現在は阪急のPRiVACEが関西私鉄の話題を独占しているので、これのデビュー後かなと。インバウンド客を高野山に呼び込むためにも、周到な計画は水面下で練っていそうですね。MOBについてはホームページがありますので、こちらも是非参照してみて下さい。ちなみにMOBのスタッフは英語を含めフランス語、ドイツ語、イタリア語が堪能なマルチリンガルなスタッフが揃っており、研修も手厚く施されているようです。MOB official website (English is available.)https://journey.mob.ch/en/

2024.04.21

コメント(0)

-

実食・或る列車の焼き菓子と紅茶

タイトルに「或る列車」を使っているように、或る列車でしか手に入れられないお菓子と紅茶のネタです。或る列車の車内販売は乗った人限定なのが基本ですが、不定期のイベント時にはこれらの商品が限定で販売されることがあります。車内で味わえる焼き菓子と紅茶、入手してきました。家で或る列車が楽しめる貴重な商品です。写真は再掲ですが、SL人吉のファイナルランのときに博多駅で物販を行っていて、SLグッズと並行して売られていました。その際に手に入れたのが特製の黒い缶に入った焼き菓子と星の紅茶のティーバッグです。黒い缶には或る列車のエンブレムが入っていて、お菓子を食べた後も有効利用ができるようになっています。コーヒーやティーバッグのお茶など、他には乾物を入れる缶としても重宝しますね。缶の反対側には別のロゴが。一見、缶は2種類あるのかと錯覚してしまいましたが、同一のものでした。缶を開けると、特製のマドレーヌが3個とフィナンシェが2個入っています。この焼き菓子、或る列車の車内で食べられる料理を監修しているNARISAWAの成澤由浩氏がプロデュースしたもので、家に帰っても車内での余韻を楽しめるように作られています。材料に鹿児島の喜界島の黒糖や大分の柚子が使われており、和の素材がふんだんに盛り込まれたお菓子に仕上がっています。これに同じく車内で提供される星の紅茶を組み合わせました。星の紅茶は八女で作られている和紅茶で、生産量が限られている貴重なものです。苦みの少ないあっさりした味で、砂糖やミルクは逆に入れない方が美味でした。甘味と合わせて楽しむ紅茶ですので、ストレートでお楽しみください(^~^)。フィナンシェやマドレーヌは、普通はバターの味がふんだんに効いた洋菓子ですが、こちらは柚子が香る優しい味で、黒糖のまろやかさと相まって甘さ控えめの上品な一品です。年輩の方が喜ぶテイストのお菓子でした。この2品は小倉工場の一般公開やウォーキングイベントでも売られていない物なので、2年半前に博多駅で或るカフェが行われていたときに狙っていました。ところが、早々に売り切れてしまい、管理人にとっては幻の味になりかけていたところでしたから、やはり足で稼ぐものですねえ。今度は今月の26日からかんぱち・いちろくが久大線を走り始めますが、そのときの車内で買えるかどうかそのあたりもチェックしておきたいと思います。

2024.04.18

コメント(0)

-

JR貨物食堂(岡山駅)

先月末に381系の乗り納めで米子まで出向いていたときに岡山で寄ってきました。社員食堂は、なんばの給食所以来です。今回の社食はJR貨物の岡山機関区内にある施設で、一般も利用可能なありがたい食堂でした(^^)。JR貨物の社員食堂は、岡山駅から瀬戸大橋線を線路沿いに歩くと見えてきます。新幹線から場所を確認することができるので、これも目安にするとよいでしょう。食堂は岡山機関区の詰所の奥にあります。詰所の入口にはC62の動輪が。動力近代化を記念して保存されているレアなものです。よく見ると、動輪が置かれたのは昭和44年で、今から55年前と半世紀以上が経過していますが、錆や亀裂もなくきれいな状態で展示されています。食堂は詰所から西に歩いたすぐの場所にあります。平屋建てなので分かりやすいです。食堂の中は昭和の薫りが漂う昔懐かし雰囲気が。お浸しや煮物などの一品料理はカウンターから取っていく方式で、これは今の社員食堂とあまり変わらないスタイルです。納豆や冷ややっこなどは正面の冷蔵ケースから取ります。会計はカウンターの隣で支払う形で、カレーや丼物などの一品料理はここで注文します。お茶や水はセルフで自由に。カウンターの右隣には調味料と取り放題の漬物があります。管理人は朝、家でそれなりに食べてから現地に入ったのであまり空腹ではありませんでした。それでも、やくもの撮影や倉敷にこの後行ったので、シンプルにカレーライスをチョイス。お値段は450円とまずまず良心的でした。福神漬が無着色なのはありがたかったですね。味は意外にも辛口で、子どもたちが食べるカレーとしては少しチャレンジになるかも。全体的な予算としては、味噌汁とおかず2~3品で平均600~700円前後とお考え下さい。全国的に食費が高騰しているので、この値段はコンビニでお弁当を買うよりもお得です。場所は岡山駅から徒歩で15~20分かかるので、往復でそこそこカロリー消費できます。目印として、瀬戸大橋線の線路沿いにあること、近くに山陽新聞社の社屋がありますのでチェックするとよいでしょう。お昼よりもむしろここは、朝食として活用する方が効率的です。※機関区内に駐車場はありますが、一般の方は駐車禁止なので歩いていきましょう。

2024.04.14

コメント(0)

-

赤福ぜんざい

言わずと知れた赤福の冬期限定商品です。もう春になるので時期的に遅いですが、駅弁大会でのお持たせとしても人気の一品で、実は食べるのは初めてのものでした。赤福は中京、関西以外での催事になると、行列が必ずできるほど人気の和菓子で、中には予約しても午前中には完売をしてしまうことがあるなど、全国的に知られたあんころ餅です。説明は必要ないですね。その赤福で限定商品として作られているのは、毎月1日に売り出される朔日餅が有名ですが、ぜんざいも季節限定の定番商品として人気のある品になります。パッケージは本店が描かれた誰にでも分かるデザインにまとめられています。お土産用のぜんざいは3つの袋に分かれたキットになっていて、先ずぜんざい餡と大納言小豆を耐熱容器に入れて50mlのお湯で伸ばした後、レンジで2分半温めます。その間に餅をトースターで焼いておき、ぜんざいが温まった頃合いを見て餅を入れたら完成です。賞味期限が赤福よりも長いので、長く楽しみたい方はこちらを選ぶ人が結構います。調理後はこのようになります。赤福よりも色は薄いですが、大納言小豆の濃厚な味が楽しめます。甘味は赤福より強いので、寒い時期には体が本当に温まります。ただ糖質がものすごく高いので(66g)、食べた後は運動を必ず行ってください。管理人も食べた後はジムに直行し、カロリー以上に走り込んできました。実際、1時間近く走り込みをしてもバテなかったですねえ(^^;;)。マラソン大会で10km程度走る場合は、走る前の栄養補給に食べてもいいほどだと感じます。大福やあんころ餅などの和菓子は元々、徒歩で旅行する旅人へのおもてなしとして売られた以外にも、歩いたときのカロリー補給の意味合いもありました。そのため、洋菓子よりも総じて甘味が強いのも頷けると思います。甘いものは最近、管理人も仕事でもらうことが多いので、その分は運動しないといけないですねえ。

2024.04.11

コメント(0)

-

帆立ごはん弁当(崎陽軒)

やくもの乗車記を先日まででまとめましたので、しばらくは通常の食ネタを進めていきます。シウマイでお馴染みの崎陽軒。年始のおせち料理でお世話になりました(^~^)。ここ最近は京王以外の駅弁大会でブースを設けることが多くなり、定番のシウマイ以外にも冷凍駅弁が並ぶことが増えてきました。間に合わせのときや非常時のストックとして重宝する冷凍駅弁。食べてみたのは帆立ごはん弁当です。パッケージは駅売りの弁当のデザインを踏襲したもので、中身も見えて分かりやすいものです。これはいいですね(^^)。外袋から取り出し、レンジで4分~4分半温めると、そのまま駅弁の味が楽しめます。ただ、冷凍駅弁は鮮度維持の問題があることから、残念ながら野菜が入っていないか、もしくは少ないのが難点で、中身は帆立ごはんとシウマイ2個、赤魚の照焼に黒豆入りのがんもどきと日持ちするおかずに絞られています。きちんとした食事にする場合は、味噌汁にお浸しや煮物を合わせるとよいでしょう。崎陽軒の弁当は一部を除いてシウマイが入っているのが嬉しいですね(^-^)。冷凍バージョンでもシウマイは駅売りのものと同じ容量で入れられています。帆立ごはんはもち米が入っている分もちもちした食感で、旅行先で食べるものと遜色ないものが味わえました。帆立の旨味も勿論残っていて、しかもこちらはアツアツのものが食べられますので、使い方によっては栄養面を補えるのがポイントです。シウマイは定番の味は変わらず。横浜の駅弁はこれがないと(^~^)。管理人も仕事が忙しい時には冷凍駅弁にせざるを得ない日が何日かあったりします。故に、こういった選択肢も悪くはありません。実際、家にはこの他にもチャーハン弁当をストックとして置いていて、季節限定の駅弁も冷凍バージョンが出てくる場合があります。崎陽軒のこういった販路拡大は非常にありがたいものです。駅以外ですと、横浜スタジアムや日産スタジアムなどのプロ野球やJリーグの試合の他、直営のレストラン、その他の大規模イベントや催事があるときに限られるので、どんどん出てきてほしいですね。その他、崎陽軒の駅弁はベイスターズ関連のものが発売されるときが稀にありますが、話題性を考えるとルーキーの渡会隆輝選手の駅弁は並ぶかも。

2024.04.08

コメント(0)

-

381系、最後の乗車記 #3

381系の乗車記、締めくくりの振り返りです。やくものパノラマグリーン車はスーパーやくも色を含めて2両ありますが、この車両を連結している編成は4月5日の引退が既に告知をされているため、乗客もやはり多かったです。写真は米子で撮影をしたものですが、平日とあって多くはありませんでした。その分、沿線の撮影ポイントに撮り鉄が集結していたのは言うまでもありません。写真は永久保存版になりました。グリーン車を横から見たものです。デザインが現代的で令和の今でも十分に通用する完成度の高いものになっています。ゆったりやくものベースの塗装は、大山の冠雪の白に出雲大社の巫女装束の赤を組み合わせた山陰を強調したカラーリングに仕上がっています。これが見られるのもあと少し。撮影当日は当初、運行しないと言われていた緑やくもも撮ることができました。緑やくもはスーパーやくもが走っていた間、通常のやくもをリニューアルしたもので、期間としてはそんなに長くなかったことからレアな塗装になっていました。岡山側は貫通車になっていますが、出雲市側は非貫通の非対称編成になっています。側面には「381 Yakumo」と筆記体でのエンブレムが並びます。筆記体は洋のテイストが強調されますね。4月6日からは後継の273系がデビューし、山陰の新たな顔になる予定です。既に西出雲には273系がスタンバイをしていました。今週からの運行開始に向けて準備は万端といったところです。振子機構は路線データを計算して車体を傾ける最新のものにアップデートされる予定で、カーブでの揺れが低減されて乗り心地の改善が図られます。車内も普通車は新幹線並みのシートピッチ(1040mm)に拡大。グリーン車のシートと合わせてグレードアップします。プラス、2人用と4人用のセミコンパートメントが設置され、フルフラットになる機構は見逃せません。車両並びに内装のデザインは、ウエストエクスプレス銀河のデザインを担当した建築家の川西康之さんが手掛けたもので、地方創生や人との関わりを意識したものに仕上がっています。この他、車内メロディはOfficial髭男dismの曲(通称ヒゲダン、出雲市行きは I love... 岡山行きは Pretender)が使われます。ヒゲダンのメンバーは4人全員が山陰の出で、ボーカルの藤原聡さんら3人は島根大学の出身など、関わりの深い土地としても知られています。273系の運行に向けて、停車駅の駅名板はやくもの形に模したデザインに変更されていました。新型車導入における力の入れようは、JR西日本としては珍しい取り組みです。【振り返り】381系に乗った回数は、幼少期に辛うじて乗れたしなのや287系置き換え前のくろしおを含めてもごく僅かしかなく、あんまり経験が出来なかった車両の一つでもありました。急速に数を減らしている国鉄型車両でも、令和の時代に乗ることが出来たのは稀なことで、記録に残すことができた貴重な遠征となりました。今後は博物館でその雄姿を見ることになりそうで、国鉄色の原形がリニア・鉄道館に往時のまま保存されています。381系は在来線の高速化に寄与した技術的価値の高い車両であるので、是非とも日本機械学会の機械遺産に認定してもらい、技術の継承を連綿と受け継いでもらいたいものです。定期運転終了まで静かに見送ろうと思います。Good bye!!

2024.04.05

コメント(0)

-

381系、最後の乗車記 #2

新年度に入りました。やくも乗車記の後の卯月、皐月での掲載予定です。1、冷凍駅弁ネタ(3月までにアップ予定だった分)2、社員食堂ネタ3、実食・或る列車の焼き菓子と紅茶について4、考察・南海新型こうやについて5、かんぱち・いちろく(乗車記はGW後になります)その他、駅弁や各地のお菓子などもいくつか都度載せていきます。それでは乗車記に戻ります。岡山を出発後、倉敷までは山陽本線を爆走します。振子装置は全区間で作動するため、高速走行が味わえる区間です。パノラマグリーン車の一番のポイントは、このかぶりつきが楽しめる所。山岳区間での高速走行は圧巻です。グリーン車は乗ったときには席の埋まり具合が4割ほどでしたが、スーパーやくもは一足早く4月5日に運行を終え、残る1両についても同日に定期運用を終えることになるので、間際にはやはり満席になるかと思われます。381系の洗面所にはこのようなエチケット袋が常備されています。これは自然振子式車両に見られる振子の振れ遅れや振れ戻りからなる現象の一つで、カーブを高速で通過する際に揺れが激しくなることがあるため、この揺れによって乗客が気分を悪くすることが結構多くありました。そのための備えとして全編成に袋があるわけなのです。こういった経緯もあってか、381系が使われる特急に「げろしお」や「ぐったりはくも」といった有難くない異名が付けられるなど、乗車を忌避する旅行者も一定数いたようです。現在の振子車両は、半導体や電子機器、地上設備の技術などが向上したことで制御式のタイプに変わったため、袋については381系以外では見られなくなりました。念のため、2袋ほど持ち帰りましたが、電車やフェリーよりも管理人は車酔いがひどいため、こっちの方で活用していく予定です。ですので、高速バスはあんまり使わない方です。倉敷を出ると伯備線に入り、複線になっている備中高梁まで(それ以降もごく一部区間に複線あり)はスムーズに走ります。新見までは岡山から約1時間。ここまでは特急らしい走りですが、新見から先は曲線が急になるのと行き違いが多いため、平均速度も結構低くなります。途中、生山では6分停車があり、プチ撮影タイムに。霧雨の中での撮影となりました。(※やくもでの長時間停車はごく限られた便のみになるので、ダイヤを前もって調べてから撮影などをしましょう。)近年のやくもは所要時間が平準化されたことや尼崎の脱線事故以降、余裕時間が盛り込まれたことで山陰までの時間が結構延びています。岡山~出雲市間は平均3時間~3時間10分、最速でも2時間57分と振子車両を使っている特急としては、表定速度はそう高くないものになっています。嘗ては米子まで2時間を切るものもありましたが、乗ってきたやくも21号は米子まで2時間24分と30分近い時間差があります。ダイヤについては改善の余地が大ありですねえ。夜空に映える国鉄特急車の姿。いずれ過去帳入りになるので、しっかりと撮っておきました。この後、車内で晩御飯の時間に。根雨を過ぎると曲線区間が少なくなるので高速走行が戻ってきます。伯耆大山に停車し、日野川を渡るときにはMAXの120kmで疾走。生山からは40分弱で宿舎のある米子に到着。乗車自体はこれで終わりです。比較的長く乗れた分、パノラマグリーン車を押さえた意義は大きかったです。翌日、ホテルから朝の運動を兼ねて後藤総合車両所まで歩いて行きました。これは後藤駅のホームから撮ったもので、既に運用を外れたと思われるゆったりやくもが留置されていました。今後、岡山の国鉄車は381系以外にも113系の廃車が急速に進んでおり、115系に先んじて撤退になるのが確実になってきました。国鉄車が段々と少なくなっていくのを実感できる瞬間にも。次回は振り返りをしていきます。今週末から273系が走り出しますが、40年の技術の進歩を感じられる車両になりそうです。

2024.04.01

コメント(0)

全8件 (8件中 1-8件目)

1