2025年01月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

鶴屋の駅弁大会と叙々苑焼肉弁当

はなあかりの乗車記の2回目の前に、鶴屋の駅弁大会を挟みます。今年も始まりました、駅弁大会 month。京王は今年が60回目の記念大会で盛り上がりを見せて終わりました。阪神は残念ながら一部売り場の改装があり、今年は駅弁大会自体がなくなるということに。関西での駅弁大会は、守口の京阪百貨店が代わりとなります。現在、規模の大きな駅弁大会を開催中なのは熊本の鶴屋。はなあかりに乗った次の週に行くのは強行日程に半ばなるのですが、年始の仕事に区切りがついたのでリフレッシュを兼ねて行ってきました。鶴屋は熊本市内のど真ん中に店舗を構えているので、熊本駅からは路面電車で移動します。最寄り駅は通町筋(とおりちょうすじ)で、電停からは歩いてすぐの場所とアクセスは良好です。移動時間は15分~20分は見ておきましょう。駅弁大会の概要についてはホームページで事前に確認することができますが、現地に着いてからビラを取っておくと便利です。期間が3週間と長いことから、京王や阪神よりも長く楽しめるイベントになっています。ただし、出店先の入れ替えのため、定休日がありますので注意しておきましょう。特に販売数が限定される弁当については、開店からすぐに売り切れますので早く行って確保しましょう。今年はガッツリ系を購入。厳密な駅弁ではありませんが、叙々苑の焼肉弁当です。叙々苑は首都圏を中心に全国の主要都市に店を構える高級焼き肉店で、テレビや芸能界のロケ弁でも知られる存在です。写真は牛切り落とし弁当で、2400円とやはり相応の値段がしました。1ランク上のカルビ弁当は2800円。お店では、ランチでも3000円は軽くいきますので、幾分かは持ち帰りについては値段が配慮されています。カルビ弁当は炭焼きで焼いているので、肉の旨味を特製のタレで活かした王道の味。切り落とし弁当もバラや上カルビをふんだんに使っているので、食べ応えがあります。付け合わせはキムチと山菜のナムル。確かに贅沢な内容ですので、満足度は高かったです。しかし、ロケ弁ということを考えたとき、食べた後は複雑な気持ちになりました。そう感じさせてしまった原因はフジテレビ問題。フジテレビは厳密な報道機関ではなく、芸能事務所のような組織であるということは、管理人は大学院の頃から気付いていました。女子アナとかでチヤホヤされていますが、ジャーナリズム精神を持ったアナウンサーは皆無。そしてこの顛末。特に制作や裏方さんの激務は知られているだけに、この弁当に助けられたスタッフも数多くいるなと考えさせられた次第です。食べた後は徒歩で行ける熊本城を散策。2016年の地震から間もなく9年。天守閣は復興を遂げて中に入れるようになりました。しかしながら、崩れてしまった石垣を完全に元に戻すには、かなりの時間がさらに必要とのことです。応急処置的に石垣の一部には、モルタルで覆われた部分が所々ありました。天守閣から見た熊本市内。快晴の日には阿蘇山がきれいに見えます。鶴屋から歩いて10分ほどで行けるので、手軽に観光もセットで楽しめるのは有難いですね。今年の鶴屋は第1週目に行ったので割と定番の駅弁が実演で多く来ていましたが、第2週、第3週と出店先を入れ替えて行われるので、ちょこちょこと行かれる方も地元では多いみたいです。第2週は貴重な沖縄の駅弁が登場するので、これは京王や阪神ではあんまり見られない機会。長躯、行く価値はホンマありまっせ!

2025.01.28

コメント(0)

-

はなあかり#1

昨年の10月から運行を始めた、JR西日本最新の豪華観光列車です。当初は1月の3連休に乗る予定で切符を押さえてたのですが、悪天候が見込まれたこと、湯村温泉までの前日までのアクセスが不透明なことがあったので延期にし、期日を改めて乗ってきました。2月に振替も検討しましたが、別日に好天に恵まれて切符がギリギリ確保できたため、ゲリラ乗車でのシリーズになります。はなあかり以降の乗り鉄については、昨年、一昨年並みの頻度は難しくなりそうなので、この乗車記は是非参考にしてもらえたらと思います。はなあかりの始まりは浜坂から。昨年は敦賀~西舞鶴~天橋立~城崎温泉と若狭湾沿岸と舞鶴、丹後地方を結ぶルートで運転されました。今冬はかにカニはまかぜに併結して大阪~浜坂間を走ります。浜坂は北近畿の名湯として名高い、湯村温泉への玄関口の駅として知られています。湯村温泉まではバスで25分。本数も比較的多く、アクセスは結構便利です。とはいえ、新温泉町は兵庫県の端っこの町なので、神戸までは3時間かかるんですよね。対して鳥取までは車で1時間で行けます。浜坂までは鳥取からのはまかぜ4号で乗り込みます。既に3番線には、はなあかりが待機中。 はなあかりの種車はキハ189系で、先代のキハ181系を踏襲したデザインが採用されています。ホームがぎりぎりだったため、ヘッドマークの撮影には苦慮しました・・・。キハ189系はこれがオリジナルの車体です。普段ははまかぜで運用される他、間合いで平日のらくラクびわこにも入ります。JR神戸線を新快速に匹敵するスピードで走る高速性能が求められることから、最高速度は130km/hと化け物クラスの気動車なんですよね。大阪~三ノ宮間は最速18分で走破。コマツのハイパワーエンジンを2台(1台あたり450馬力)積んでいるので、性能的には160km/h以上出すことも可能だったりします。オリジナルの車内は全車モノクラス仕様で、赤系の色がベースです。シートは683系や287系と同一のものが使われています。キハ189系はステンレス車体のため、外板のデザインはラッピングで装飾されています。茶系のこの色は檳榔子染(びんろうじぞめ)と言い、奈良時代は最高級とされてきた色だそうです。シックな大人の雰囲気が漂います。一般車と併結すると、このような状態になります。車内は検札があるので乗務員の通り抜けが可能ですが、乗客同士の通り抜けはできないようにアナウンスされます。はなあかりの名称は、「地域の華を沿線に集め、あかりを灯す」ことから名付けられました。このキーワードの通り、今後は西日本各地で季節毎に乗れる列車になります。これについては最終回でまた述べる予定です。グリーン車のマークは金に檳榔子染と、特別感を感じる色彩に。昨年乗ったかんぱち・いちろくも色は反転しますが、金のグリーンマークがアクセントになっていました。はなあかりは3両編成で全車グリーン車仕様ですが、1号車はスーペリアグリーンとグリーン車の上をゆくプレミアム車が設定されています。車両の撮影後は温泉に(^~^)。さっぱりしてから発車の20分前に乗り込みます。グリーン車の車内はこのような形です。車内の様子は次回、詳しく見ていきます。

2025.01.25

コメント(0)

-

阪急PRiVACE

昨年の7月から導入された阪急京都線の座席指定車両 PRiVACE。遅くなりましたが、体験記です。PRiVACEはJRのAシート、京阪のプレミアムカーよりも後に出ることになりましたが、これで京阪間で座席指定車が揃ったことになります。写真は梅田で記録として撮ったもので、PRiVACE連結編成については、先頭車にヘッドマークが付けられます。当面は2代目2300系と並行して、9300系にも入れられて営業に就くことになります。PRiVACEの中に入る前に一般車の車内を見てみましょう。9300系の車内は転換クロスシートになっていて、940mmピッチのシートが並びます(一部はロングシート)。これはJR東海のキハ75と同等で、追加料金なしで乗れます。京阪間は高速サービスもさることながら、一般車のグレードが他の競合区間よりも高く、これでも指定席と見間違うほどです。ボックスシートはこのようなタイプ。40分の短時間であれば十分な設備です。9300系はロングシート化が噂されているので、2300系が増備される前に乗っておいた方がよいでしょう。PRiVACEは河原町から乗る予定だったので、先ず京都まで移動。PRiVACEの乗車位置目標は、特急、通勤特急、準特急の停車駅に設けられています。特急停車駅には、このような空席状況を知らせる案内ディスプレイが新規に設けられました。座席指定のシステムは京阪のものをヒントにしているようです。車内に入ります。車両は1扉で、真ん中にドアがあります。このようなタイプの車両は、JR九州の783系で見ることが出来ますが、私鉄ではレアなレイアウトですね。デッキ部分には自動扉はなく、セミオープンスタイルの室内になっています。車内はこちら。1×2の大型リクライニングシートが並びます。マホガニーの化粧板とアンゴラ山羊のゴールデンオリーブのシートは、一般車と同じ仕様です。窓は連窓ではなく、1列に1枚ずつの割り付けで、プライバシーに配慮したものです。カーペットが敷かれているので、静粛性に優れています。シートはJRのグリーン車並みの大型のリクライニングシートが装備されています。フレームに木材が使われるなど、水戸岡さんのJR九州のD&S列車で見られるようなシートに似ています。シートピッチは1050mmで、一般車よりも大きくひいてはJRの普通車(1040mm)よりも広いピッチです。こちらは2人掛けのシート。真ん中に間仕切りがある他、ヘッドレストが大型のものが装備されているので、仮眠をとる際に寝返りをうつことができます。シートは住江工業製で、こだわりの設計がなされていますが、残念ながらリクライニング角度は乗車時間が短いことから大きくは倒れないようになっています。感覚としては、京阪のプレミアムカーよりも浅い印象でした。リクライニングを敢えてフルに倒してみました。倒れない分、座面が沈む機構(シンクロコンフォート機構)が採用されているので、これで最適な姿勢になるようにカバーされています。シートを上から見てみました。オープンスペースで限られた空間の中、静粛性とプライバシーに配慮した形がなされています。座席の後ろはこんな感じです。シートが大きい分、足元は特段に広い感じではなかったですねえ。【まとめ】PRiVACEは梅田~河原町間のどの区間に乗っても一律500円ですので、気軽にプレミアム体験をしたい方、仕事で落ち着きたい方、資格試験や入試の前にメンタル面のコンディションを整えるのにものすごく使えます。また、JRのAシートや京阪のプレミアムカーとの乗り比べについても、是非おススメします。基本的な設備については、デビュー前の第2報をこのブログで紹介しましたが、再掲しておきます。・フリーストップリクライニングシート(座面が連動するティルト機構採用)・肘掛け収納式テーブル・ドリンクホルダー・荷物用フック・マガジンラック・コンセント・読書灯・2人掛けシートにはパテーションを装備・専属のアテンダントが乗務・無料Wi-Fi PRiVACEは敢えて窓割を小さくしたりパテーションを設置したりと、開放感よりはむしろ個を重視した設備にまとまっている印象です。乗車時間は30分~40分と短いですが、用途は広いですので一度は乗ってみて下さい。新型の2代目2300系は、まだ1編成のみしか出ていませんが、第2編成が落成していますので、もうすぐ営業運転に就く見込みです。

2025.01.22

コメント(0)

-

ユーハイムの神戸牛のミートパイ(元町駅)

旅行先や外出先で、レストランや飲食店での食事は量が多い・・・。かといって駅弁も・・・。という食事の量やランチや晩御飯までのインターバルで悩むケースがあるかと思います。そういったときの小腹を埋めるときに重宝するのが、パイやキッシュ。駅弁とは異を為すネタですが、お付き合いください。本日のネタは、左のアップルパイではなくミートパイ。これ、ホンマ美味いです(^~^)。バームクーヘンの大家、ユーハイムの元町本店限定商品として売られているのが神戸牛のミートパイなのです。ミートパイは元々、ユーハイムの創業時からあったメニューで、元町では普通に売られていました。神戸牛入りにブラッシュアップされたのは2009年から。現在も本店ではバームクーヘンの陰に隠れがちですが、名物商品として人気は高く、午後には売り切れる日もあります。こちらがミートパイを近くから見たもの。中身は神戸牛と玉葱をしっかり炒めて味付けしたフィリングがたっぷり入ります。アクセントに刻んだゆでたまごも。代名詞の神戸牛は、老舗の大井肉店さんから仕入れたものを使っているので、本物の味が堪能できます。1個454円とお菓子としては高価な部類になりますが、厳選した神戸牛の味を補食として食べることができると考えれば、手の届く値段ではあります。ミートパイは長らく元町本店のみでの販売でしたが、最近は東京駅構内の店舗や本店近くの大丸にも置かれるようになり、買いやすくなりました。バームクーヘンやその他のお菓子についても2年前からほとんどが無添加になり、食の安全を実践した良心的な姿勢は高い評価を受けています。これはうれしいですね(^ー^)。ユーハイムの本店は、JR元町から歩いて5分ほど行ったアーケード街の丁度入口付近にあるので、アクセスも良好。お土産に、軽い食事に、運動前の補食に是非活用ください。今年は阪神・淡路大震災から30年の節目を迎えました。震災の年に鎮魂の願いを込めて始められたルミナリエも、今月下旬から10日間ありますので、去年行けてなかったメリケンパークに足を運べたらと。ユーハイム元町本店〒650-0022神戸市中央区元町通1-4-13Tel:078-333-6868(※水曜定休)

2025.01.20

コメント(0)

-

273系やくも

381系の最後の乗車から半年以上が経ち、なかなかアップが出来ていなかったのですが、273系も乗ってきました。夏のWESTERきっぷで岡山から乗ってきた記録です。新たにやくもに投入された273系は、381系と同じ振り子式の車両ですが、車上型振子装置を導入するなど、機器類や制御装置を最新のものにすることと併せて乗り心地が改善されています。車体はJR西日本の特急車共通仕様で、前面が若干違うだけです。カラーリングはブロンズが基調。国鉄色やゆったりやくも塗装からは大幅に変わりました。車両デザインは、雪月花やウエストエクスプレス銀河でお馴染みになった川西康之さんが手掛けています。国内の車両や観光列車のデザインはここ近年、担当する人や会社が決まってきた感がしますね。【車両ならびに主な観光列車のデザイン担当(敬称略)】JR北海道:水戸岡鋭治(JR九州や伊豆急、数多くの第3セクターも担当)JR東日本:奥山清行、GKインダストリアルデザインJR西日本:川西康之、500系新幹線はアレクサンダー=ノイマイスターJR四国:松岡哲也JR九州:IFOO(鷹野敦、大迫学:かんぱち・いちろくから)小田急:岡部憲明京成:山本寛斎(ファッションデザイナー:スカイライナーのみ)西武:隈研吾、妹島和世、GKインダストリアルデザイン近鉄:山内陸平、井上昭二、GKインダストリアルデザイン、8A系からは川西康之京阪:GKインダストリアルデザイン編成のベースとなるのが普通車の車内。シート間隔が新幹線と同じ1040mmピッチになった他、可動式のヘッドレストや座面が沈むシンクロコンフォートシートが採用され、居住性が向上しています。シートは青と緑が基調です。岡山を発車してすぐに流れる車内チャイムは、Official髭男ismの「I love...」。山陰にゆかりのある人気グループの曲が採用されました。出雲市からの復路では「Pretender」と往復で違う曲が使われます。グリーン車は1×2の3列シート。381系よりも大型のシートが入っています。シートの色彩は普通車の寒色系に対し、暖色系の色で明るさを演出。シートは大きく倒れるリクライニングシートで、フットレストやコンセントも完備。電動ではないのがご愛敬ですね。そしてグリーン車の隣に設けられているのが、2人掛けと4人掛けのセミコンパートメント。川西さんが手掛ける車両の特徴の一つになっています。はなあかりのスーペリアグリーン車でも採り入れているスタイルです。デザインは今風のモダンかつ明るい配色の室内ですが、嘗てのプルマン式シートを彷彿とさせます。背もたれが背丈よりも高く、プライベート性に配慮したレイアウトです。さらにセミコンパートメントのシートは、座面をスライドさせることでごろ寝ができる構造。これ、海里のセミコンパートメント車にもありました。4人掛けだと、みんなで麻雀やボードゲームもすることが可能です。川西さんのデザイン思想が見えてきますね。座面のスライドは説明書きがシートの下部に書かれているので、その通りに操作をすれば引き出せます。ただ、初見の人にとっては引き出し方のコツが少し要るので、初めて乗る場合は車掌さんに頼んでもいいかもしれません。ホームにある駅看板は、381系の乗車記でも紹介をしたように、やくもの停車駅に置かれているものがロゴの形に見立てたものに置き換わっています。沿線のブランドイメージ向上と活性化を図るのをねらった形です。【まとめ】乗り物酔いが23%低減されるというデータは、間違いなく本物でした。確かに381系よりも横揺れが少なく、振り子の振り遅れがほとんどないので、エチケット袋が不要になったことはお客さんにとってはサービスアップにつながりますね。昨夏の乗車では短距離だったので、次回に乗るときに米子や松江、出雲市まで何かと絡めて乗れたらと思います。

2025.01.15

コメント(0)

-

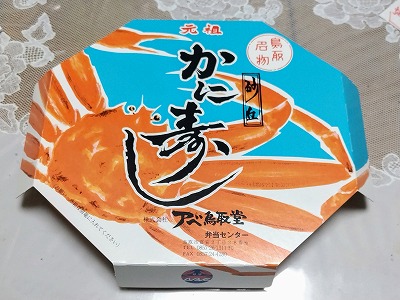

元祖かに寿司(鳥取駅)

本来は、はなあかり乗車前のプロローグとして出す予定でしたが、大雪で旅程がきちんと遂行できない可能性があったので来月に延ばしました。乗る前に湯村温泉でひとっ風呂入ってから行きたかったんですけどねえ(汗)。切り替えて山陰の冬の味覚といえばカニ。通年で楽しめるのが元祖かに寿司です。鳥取駅の駅弁はかにいなり以来のご無沙汰。かに駅弁の元祖はこのかに寿司なのです。かに寿司の販売が始まったのは1952年ですから、70年以上に渡って親しまれている言わずと知れたロングセラー商品。掛け紙のレトロさが昭和の雰囲気を感じます。中身は本当にシンプルで、錦糸卵と針生姜がまぶされたかに寿司に付け合わせの奈良漬けと塩昆布が入ったものです。輸送版と現地の鳥取で買うものとは酢の配合具合が違うという話を聞きますが、かにそのものの風味はちゃんと効いているので、食べ応えはあります。山陰のかに寿司は針生姜や紅生姜が入っているのが特徴ですが、かにの味を堪能したい場合は敢えてよけるのもよいでしょう。これだけでも添加物を大幅に減らせますから、むしろこの方が本来の味を逆に味わえます。味にうるさい管理人の親も納得できる仕上がりです。また、かに寿司は皇室に献上されたことがあり、高松宮殿下もその味に唸ったエピソードがあるそうです。欲をいえばこの献上品、はなあかりの車内で出したら面白いと感じます。アベ鳥取堂さんのHPで献上品のかに寿司の写真を見ましたが、かにが従来品よりもふんだんに使われている他、おかずも豪華なものが並び、付加価値の高い旅にするには面白いピースとなるでしょう。はなあかりは秋の敦賀~丹鉄~城崎温泉間の運行では、予約制の弁当が提供されていましたが、カニかにはまかぜ併結の冬期については、弁当ではなく車内販売でおつまみや飲み物、お菓子などが提供されるだけみたいです。せっかくの乗車ですし、供食サービスはやってほしかったですね。浜坂までは車で1時間あれば搬入ができますし、事実、鳥取城北高校(高校野球や相撲で有名)のスクールバスが県を跨いで走っているので、できないことはないんですが・・・。皇室献上品のかに寿司が見られるページ↓https://www.abetori.co.jp/history/これに近い形態として、元祖かに寿司におかずをプラスしたかに幕の内が売られています。鳥取で買い込んで、浜坂からはなあかりに乗って楽しむということができますので、3月までに乗るなら試してみませんか? 鳥取を早めに出ると、乗るまでの時間が結構ありますので、湯村温泉や七釜温泉などで湯治するオプションが使えます。乗る前の温泉、外したくはないです♨。

2025.01.12

コメント(2)

-

スターフライヤーのチョコレート(北九州空港、小倉駅など)

2025年の年始初のエアラインネタです。JALラウンジのカレーに続く第3弾は、スターフライヤーのチョコレート。スターフライヤーは黒い機体が特徴で、北九州、福岡と九州の2大都市からの便が多く、サービスに定評のあるエアラインで知られています。スターフライヤーで使われる機材は AirbusのA320型。機種を単一化することで、整備のしやすい環境に整えられています。シートピッチはJALやANAの機材よりも広く、足元に余裕のある座席が入ってます。紹介するチョコレートは、実際の機内サービスで提供されているものと同じ内容で、パッケージも機体と同じ黒に統一。ロゴ入りのリボンと黒い化粧箱が高級感漂うデザインです。写真は15個入りで1000円と、デパートの洋菓子のチョコレート並みに結構価格はしますが、味は確かなもの。カカオ59%のマイルドビターテイストで、コーヒーに合う味に仕上げられています。チョコレートの甘さは控えめですが、甘味が長く持ちますので、中毒性が意外と高いですね(汗)。実際の機内ではコーヒーを頼むと1個もれなく付いてくるので、ブラックで楽しみましょう(^~^)。コーヒーもタリーズと共同開発したオリジナルブレンドが提供されているので、お店とは違った味になっています。箱入りは15個入りに加え、35個入った2000円のものもあり、長く楽しむなら2000円の方が若干お得です(この他、箱なしの7個入り500円があります)。このチョコレートは、北九州空港や福岡空港、関空、羽田など、国内の北九州と福岡便が絡む空港で買うことができますが、小倉駅(銘品蔵とおみやげ街道)や小倉城、井筒屋などでも買うことができるため、新幹線土産やコーヒーのお友としてめちゃくちゃ活用できます。通常の和菓子や洋菓子よりコンパクトな包装のため、荷物をできるだけ小さくしたい方向けにはベストチョイスの土産になるかと思います。新幹線の中でエアラインのチョコレートを楽しむのは何とも雰囲気が異なりそうですが、コーヒーと合わせてゆっくりとした時間を過ごすには面白いネタになりそうです。

2025.01.09

コメント(0)

-

元祖鯛鮨(敦賀駅)

北陸新幹線の発着駅となった敦賀の名物駅弁です。その名も鯛鮨。シンプルで味わい深い昔ながらの鮨駅弁でした。鯛鮨を作っているのは塩荘(しおそう)さん。料亭に端を発する老舗のお店です。弁当は箱入りで、お土産に持ち帰るのに重宝します。向きを変えても形が崩れにくいのはありがたいですね(^-^)。中身は一口サイズの桜鯛の押し寿司が12個並びます。桜鯛は塩漬けにされ、旨味を凝縮してからネタになります。この切り身を乗せて押し寿司に。見た目は和歌山の小鯛雀寿司を四角にした感じになりますが、味は全くの別物。醤油がなくても美味しく頂けますが、律儀に醤油がこの駅弁にはありますので、ご安心を。ただ、醤油をつけて食べる場合は、たまり醤油など旨味の強い醤油を使うとよいでしょう。この方が、より鯛の味わいを引き立たせることができます。素材を活かした寿司ですので、噛むほどに鯛の味を感じることができるものでした。アルコールのお供にも合いますね(^~^)。鯛鮨は敦賀駅の在来線側のコンコースで売ってますので、新幹線⇔サンダーバートやしらさぎとの乗り継ぎの間に買うことが可能である他、北海道へ行くフェリーの乗船時のおつまみにもgoo。新幹線の乗り継ぎやフェリーに乗る前のバタバタ感を打ち消してくれる味ですよ。塩荘さんは敦賀駅前に海鮮ダイニングの店もやっているので、こちらも時間に余裕があれば行ってみるのもありですね。敦賀は元々は港町で、おぼろ昆布の生産で有名ですが、最近は高校野球の強豪校、敦賀気比高校がある町で知られる方が多かったりします。福井の嶺南地域なので北陸ではありますが、京都までサンダーバードで50分強で行けますし、実は和歌山に行くよりも近いので、海鮮を身近に楽しむのに寄れたらなあ(^^)。

2025.01.06

コメント(0)

-

相鉄のプレミアムボックスシートとは?

横浜市内から神奈川西部の地域の足となっている相模鉄道。その相鉄の電車の中には、セミクロスシート車がある編成があり、これらはちょっとした乗り得車両となっているのです。昨年夏休みの遠征で海老名のロマンスカーミュージアムに行きましたが、その折に乗ってきたのがボックスシートのある電車でした。ボックスシートがある電車は、写真の9000系と8000系で、車両の形で判別することが容易です。先ずは参考資料として8000系のボックスシートから。JRの113系や115系よりも足元がやや広く、短時間の移動であれば座り心地は悪くありません。ボックスシートは編成全体にあるわけではなく、横浜側から5両目と8両目(海老名・湘南台側から見て前から3両目と6両目)の2両に限定して置かれています。8000系はリニューアルが一部行われていますが、シートはほぼ原形のままです。対して、9000系はリニューアル工事の際にシートが大幅にグレードアップされました。また、外装についても、YOKOHAMA NAVYBLUEをコンセプトに街をイメージするネイビーブルーに変更されています。横浜市内のイメージカラーの青として、あちこちで見られる色です。ボックスシートの全体像はこちら。ボックス全体をシェル型に換装し、座席幅を広げて座り心地の改良が図られています。若干ではありますが、プライベートな空間が確保されました。黒のシートは高級感が漂います。それもそのはず。黒いシートに使われているのは、何とスコットランド製の本革。通勤電車としては破格のグレードです。本記事のタイトルで「プレミアムボックスシート」としたのは、これらのサービスは全て乗車券のみで気軽に乗れることから。付加価値の高いサービスを手軽に体験できるからなんですよね。しかもこのシート、ヘッド部分が独立したものになっている他、背もたれ部分には相鉄のロゴが押された特製仕様になっているのです。相鉄曰く、上質で清潔感のある車内を目指したとのこと。いつもの通勤・通学をワンランクアップしたものにしたいという戦略が見て取れます。現在、8000系と9000系は合わせて12編成あり、特定の運用で入ることはなく、横浜~海老名、湘南台間で各停から特急まで幅広く使われています。比較的多くの編成でボックスシートが入っているので、短時間で狙って乗ることも可能です。横浜~海老名間、湘南台間は全区間乗っても乗車時間が30分前後で完結しますので、乗り心地についてはボックスシートでも問題ないレベル。本革仕様になっている9000系は6編成ありますので、ちょい乗りに行くのも面白いですよ。

2025.01.04

コメント(2)

-

DEAN & DELUCAのオードブル重

Bonne annee2025年が始まりました。本年も宜しくお願いします。今年の食べ始めは、3年連続のおせちからいきます。ここ3年は帰省時におせちを頼んでいますが、今年は選択肢が複数あったので結構悩みました(^^;;)。当初、以下のものから選ぶプランを考えていたので、最終決着をしたのは12月に入っておせちの注文〆切のぎりぎりになってからでした。・近鉄百貨店の電車おせち(ひのとり or あをによし)・JALの機内食おせち・ANAの旅するおせち(輪島塗の箸などオリジナルグッズ付き)・大友楼の加賀野立弁当(トワイライトエクスプレスの乗客限定で提供されていた弁当)この中で有力だったのは加賀野立弁当だったのですが、消費期限が弁当の受け取りから6時間以内であること、金沢までの交通費のことを考えるとハードルが結構高かったので泣く泣く断念(> <)。そこで考えた結果が今年のネタとなります。勿論、定番の和の2段重や3段重ではありません。昨年の崎陽軒の中華おせちに続いての変化球は、DEAN & DELUCAのオードブル重です。ヒントとなったのは、ななつ星のオードブル。これ、実は博多駅で予約制の限定で売り出されたことがあったので、ここから着想してチョイス。DEAN & DELUCAの料理は、グランクラスの車内で洋風のリフレッシュメントとして提供されてから管理人もちょこちょこと購入をしていて、ファーストクラスで味わえる料理を家で楽しんでいます。お重は硬質の紙製で、全体が白に統一された洗練されたもの。これに、料理の説明が付いたお品書きが添えられています。お重の中身は洋風の創作料理が9品。ワインと一緒に楽しむスペシャリテが並びます。料理は聞きなれない凝ったものが多いので、お品書きを見ながらゆっくり楽しみました。料理の解説や使われている食材が詳しく書かれているので、味のイメージがしやすくなっています。中にはレアな材料が使われているものがあり、想像がつきにくいのもありましたね(^^;;)。以下に料理の内容を挙げておきます。【Menu】左上から順に・塩豚とイチジクのパテ・アンクルート・海老のパプリカマリネ・ホタテと金柑のタブレ・ヤリイカとセミドライトマトのマリネ・トリュフとピスタチオのクリームスプレッド・真ダコのトマト煮・豚肉のポルペッティーニ・黒毛和牛のローストビーフ・牡蠣のローズマリーのマリネ味は全体的に濃いめで、ワインやウイスキーといった洋酒に合うように仕上げられていますが、日本酒や焼酎とも相性は良かったです。その中でも美味しく頂けたのは、ヤリイカとセミドライトマトのマリネと真ダコのトマト煮。アンチョビが隠し味に入っていて、アルコールにもごはんのおかずにもぴったりの味でした(^~^)。ローストビーフはホンマの鉄板。添付の黒胡椒がついていますが、たまり醤油を3,4滴垂らして食べると、肉の味が更に伸びるのでおススメです。他にもホタテのタブレや牡蠣のマリネ、海老のパプリカマリネ、塩豚のパテ、ポルペッティーニ(豚肉のミートボール)も素材の味を活かした味付けは外していないので、白ワインや辛口純米に特に合いました。ただ、お洒落なメニューなので、年配の方には変化球過ぎるかも・・・。また、メインのお重に加え、クリームスプレッドに塗って味わうためのバゲットが2個と、七草粥のキットが2人分ついています。七草粥のキットは年始明けの胃腸を休ませるのに嬉しいおまけで、仕事が始まったら使う予定です。クリームスプレッドは、黒トリュフとクランチのピスタチオがたっぷり入った贅沢仕様。しかも、甘くありません。トリュフとピスタチオ、とにかく味も香りも濃厚でした。これは合わせるならウイスキーかな。スモーキーなスコッチがストライクゾーンの組み合わせと感じます。国内産のシングルモルトだと、ニッカの余市やキリンの富士山などがいいかも(^-^)。DEAN & DELUCAのオードブルは、今回はOisixの通販を活用しました。Oisixを使うメリットは、百貨店や高級スーパーなどに行っても買うことが難しいタイアップ商品を手に入れることができる点で、異色のコラボメニューが食べられることも魅力なんですよね。また、このオードブルは合成着色料や保存料、リン酸塩、発色剤、人工甘味料が使われていないので、通常のおせちよりは値段が少し張ったものの、安心して食べることができました。食の安全については、このブログでも殊更に言及をしていますが、添加物についてはEUやアメリカなどよりも基準が緩く、認可されている種類も桁違いに多いので、これは厚労省の方から規制を厳しくするべきです。普段から口にする食べ物だからこそ、安心して食べられるものが必要です。そんな矢先の元旦からの残念なニュース。米原の井筒屋さんが駅弁からの撤退を発表したのです。井筒屋さんの話については、別日に改めて記事を綴りたいと思います。医食同源。食べることは健康管理、即ち体調を整えていくことにつながります。元気に食べ鉄、乗り鉄を続けていくためにも、食についてはより考えていかなくてはいけない1年になりそうです。皆様も体には慈愛を(^^)。

2025.01.02

コメント(2)

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

-

- 日本全国のホテル

- 【千葉】日和(ひより)ホテル舞浜

- (2025-11-14 14:08:13)

-

-

-

- 楽天トラベル

- 🚨【明日、11/15(土)23:59で終了!…

- (2025-11-14 15:00:05)

-

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- [TDR・USJ] 高速バスに乗っ…

- (2025-11-11 19:21:52)

-