2025年08月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

阿部謹也『中世の星の下で』

阿部謹也『中世の星の下で』~ちくま文庫、1986年~ 1975年から1982年のあいだに雑誌や新聞など各種媒体に発表された35の文章が収録されています。単行本としての初出は影書房、1983年です。 本書の構成は次のとおりです(35すべての見出しを掲載すると煩雑になるので、部のタイトルと収録数をメモ)―――I 中世のくらし[12編]II 人と人を結ぶ絆[12編]III 歴史学を支えるもの[11編]初出一覧解説 社会史研究の魅力(網野善彦)文献目録――― 第1部は、星、橋、暦、風呂、涙など、中世の人々の暮らしをいくつかの具体的なテーマに即してみていきます。本書の表題となっている「中世の星の下で」は、1480年頃の写本に描かれた土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月の7枚の絵を掲載し、それぞれの象徴性を紹介しています。 第2部は、これまでに本ブログで紹介してきた『中世賤民の宇宙』などでも強調されていた、阿部先生の問題関心の中心をなす「人と人の絆」をテーマとして、ユダヤ人、煙突掃除人、市民意識などを扱います。「ブルーマンデーの起源について」で論じられる休日の問題や、「人間狼の伝説」で扱われる悪口としての犬など、興味深い話題が豊富です。「鐘の音に結ばれた世界」は、中近世における音―特に鐘の音について論じていて、戦争の際に鐘が溶かされ弾丸として転用されたことなどが示されます。 第3部は学問・歴史学の営みについて。18世紀後期にドイツで成立した教師も一般市民も一緒に地域の歴史を調べたりするなどの活動をした様々な「協会」を紹介し、その意義を強調する姿は、一部学会のあり方を批判する文章と対をなしていて印象的でした。また、1980年前後に日本でも大きく注目されたジャック・ル・ゴフやエマニュエル・ル・ロワ・ラデュリなどのアナール学派の業績の位置づけも興味深いです。 エッセイ風の文章も多く、また表題作にもうかがえるように素敵なタイトルも多く、読みやすく興味深い1冊です。(2025.06.19読了)・西洋史関連(邦語文献)一覧へ

2025.08.31

コメント(0)

-

池上俊一/河原温(編)『聖人崇敬の歴史』

池上俊一/河原温(編)『聖人崇敬の歴史』~名古屋大学出版会、2025年~ 本書は、総勢25名の研究者が、キリスト教聖人崇敬の展開と諸相を論じる論文集です。(とはいえ、いわゆる学術論文のように詳細な注は付されておらず、それぞれ主要参考文献の提示と重要な点について注が付される形式です。) 編者の1人、池上俊一先生は西洋中世史を専門とする東京大学名誉教授で、膨大な著作があります。近年の著作として、たとえば、・池上俊一『ヨーロッパ中世の想像界』名古屋大学出版会、2020年・池上俊一『歴史学の作法』東京大学出版会、2022年 などがあります。 編者のもう1人、河原温先生は放送大学教授で、中世都市史を専門とされています。このブログでは、単著として・河原温『中世ヨーロッパの都市世界』山川出版社、1996年・河原温『都市の創造力(ヨーロッパの中世2)』岩波書店、2009年 を紹介したことがあります。 さて、全体で650頁ほどある重厚な本書の構成は次のとおりです。―――総説 聖人崇敬の歴史(池上俊一) 第1部 起源と展開 A ヨーロッパ第1章 古代~フランク王国(多田哲)第2章 盛期中世~後期中世(後藤里菜)第3章 近世・近代(坂野正則)第4章 ビザンツ(草生久嗣)第5章 ロシア・東欧(高橋沙奈美) B アメリカ第6章 中南米(八木百合子)第7章 アメリカ合衆国(小檜山ルイ) C アジア・アフリカ第8章 日本(川村信三)第9章 フィリピン(古沢ゆりあ)第10章 アフリカ(飛内悠子) 第2部 多様な役割第1章 聖人崇敬の神学(山内志朗)第2章 聖遺物の奉遷・窃盗(北舘佳史)第3章 聖人名と聖人暦(梶原洋一)第4章 「荒れ野」に向かう修道士たち(杉崎泰一郎)第5章 子どもと聖人(池上俊一)第6章 乙女、妻、そして寡婦―聖女伝におけるモデルの拡がり―(三浦麻美)第7章 天使にして聖人―大天使ミカエル崇敬―(千葉敏之)第8章 列聖手続きと教皇の関与(藤崎衛)第9章 国家を護る聖人―中世イングランドにおける聖ジョージ崇敬―(唐澤達之)第10章 都市と聖人崇敬―中世ブルッヘの場合―(河原温)第11章 地方的聖人崇敬―ブルターニュの場合―(小坂井理加)第12章 疫病除け聖人の「執り成し」―セバスティアヌスを中心に―(石坂尚武)第13章 聖人崇敬と奉納文化(水野千依)第14章 多様なるフランシスコ(神崎忠昭)第15章 顕現する聖母マリア(宮下規久朗)あとがき(河原温)図版一覧索引執筆者一覧――― 全25章と膨大なため、以下ごく簡単にメモ。 総説は基本的な概念の確認と、各章を踏まえて、全体の見取り図を提示します。 第1部第1章から第3章までは西欧の、第4章はビザンツの、第5章はロシアの、それぞれ聖人崇敬の起源から現代までを展望します。第3章では、フランス革命期に非キリスト教化運動の一環として「聖」のつく地名が変更され、革命家の名称などに置き換えられたとの指摘が興味深いです。 第1部B、Cはそれぞれ、非ヨーロッパ圏における聖人崇敬の歴史を、第1部A同様、通史的にたどります。第8章(日本)で、神のみに対する「崇拝・礼拝」と、聖人に対する「崇敬」が厳密に区別されることがあらためて指摘されるほか、わが国での聖人崇敬の特徴として、初期キリスト教の時代と同様、聖人=殉教者という点が挙げられるとの指摘が興味深いです。 第2部は主に西欧における聖人崇敬の諸相を論じます。とりわけ名づけと暦に着目した第3章、聖人への奉納を論じる第13章を興味深く読みましたが、その他の章もいずれも勉強になります。 第1部で通史的概観を提示し、第2部で聖人崇敬をめぐる諸相を論じる本書は、それ自体興味深いですが、本書の目指すところは「今後の個別研究に役立つ基本書となること」(34頁)とあります。たとえば、地方的聖人について、本書ではブルターニュの事例(第2部第11章)が論じられていますが、その他の地域の個別研究の参照軸となりえると思われます。また、第1部の通史や第2部第8章の列聖手続きの基本的な流れは、今後聖人に関して勉強する上で押さえておくべき内容と思われます。 重厚でありながら、適宜補足説明的な注も付されているほか、基本的文献の紹介、充実した索引のおかげで、読みやすく、まさに聖人崇敬に関する「基本書」となる1冊です。(2025.08.17読了)・西洋史関連(邦語文献)一覧へ

2025.08.30

コメント(0)

-

アンソニー・ホロヴィッツ『死はすぐそばに』

アンソニー・ホロヴィッツ(山田蘭訳)『死はすぐそばに』~創元推理文庫、2024年~(Anthony Horowitz, Close to Death, London, 2024) 元刑事で警察顧問のダニエル・ホーソーンと、その活躍を記録することとなった作家のアンソニー・ホロヴィッツが活躍する、ホーソーン&ホロヴィッツシリーズ第5弾。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。――― 新たにホーソーンの活躍する本を書く契約をされてしまったホロヴィッツだが、ホーソーンは新しい事件に関わっておらず、書くネタに困っていた。そんな中、ホーソーンが過去に扱った事件の話を思い出し、その資料をホーソーンに提供してもらい、書いていくこととなる。 舞台は、高級住宅地。穏やかに暮らしていた住民たちだが、ケンワージー一家が引っ越してくると事態は一変してしまう。何台もの車を所有し、通路に駐車して医者の出勤の邪魔になったり、明け方に爆音で音楽を鳴らしながら車で帰ってきたり、子供たちは危ない遊びをしたり…。困った住民たちが、全員で集まって話をしようとした夜も、ケンワージーは急用ができたと言って参加せず。 ますます不穏な空気になる中、ケンワージーは歯科医のクロスボウで殺害された。 捜査に乗り出すホーソーンと助手のジョン・ダドリーだが、住民たちは何かを隠しているようで…。 * 一方、少しずつ資料を提供されるため、真相が分からないホロヴィッツは、物語を書き進めながら、ダドリーや住民たちに興味を持ち、彼らに接触しようとするが…。――― これまでの4作では、ホロヴィッツがホーソーンとともにリアルタイムで事件にかかわるのに対して、今回は自分が関わっていない過去の事件を描くということで、これまでと異なり三人称の叙述から始まります。 また、ホロヴィッツには、資料が少しずつ提示されるため、真相が分からないままに書いていくという厳しい条件もありました。真相を知るために、自分自身でも事件の関係者に会いに行くなどの行動をとり、さらにはホーソーンのことをさらに知るため、ある組織にも近づこうとするのですが…。と、単に過去の事件を描写するだけでなく、はらはらするような展開も待っています。 今回の事件では、このシリーズとしては珍しく、密室状況の謎も提示されます。その中で、作中ホロヴィッツが、日本の作家(作品)として、島田荘司『斜め屋敷の犯罪』と横溝正史『本陣殺人事件』を例に挙げ、「最高の密室ミステリは日本から生まれていると考えるようになった」(298-299頁)と記しているあたりも興味深いです。 古山裕樹さんも解説も分かりやすく、この記事の一部は解説にも触れられています。(2025.06.16読了)・海外の作家一覧へ

2025.08.24

コメント(0)

-

阿部謹也『西洋中世の罪と罰―亡霊の社会史―』

阿部謹也『西洋中世の罪と罰―亡霊の社会史―』~弘文堂、1989年~ 以前紹介した『中世賤民の宇宙』の続編にあたる1冊。同書に「死者の社会史」という論考が収録されていますが、同様に本書は亡霊に焦点を当て、死生観・罪の意識について論じます。―――はじめに第1章 古ゲルマン社会の亡者たち第2章 死者の国と死生観第3章 キリスト教の浸透と死者のイメージ第4章 中世民衆文化研究の方法と『奇跡をめぐる対話』第5章 罪の意識と国家権力の確立第6章 キリスト教の教義とゲルマン的俗信との拮抗―贖罪規定書にみる俗信の姿第7章 生き続ける死者たち註あとがき―――「はじめに」は、本書が罪の意識と死生観を論じる問題意識を提示します。ここでは、日本で「世間をお騒がせしたことを謝罪する」場合が多いことを取り上げ、この発想が「罪の意識が共同体と結びついてしか現れないという考え方に基づいている」(6頁)ことを指摘し、日本とヨーロッパの罪の意識の違いを指摘する点が興味深いです。 第1章は、アイスランド・サガを主要な史料として、死後も生き続け、生者を守ったり生者に害を加えたりする死者について論じます。死者への裁判や金銀の副葬など、興味深い事例が豊富なエピソードを通じて紹介されます。 第2章も引き続き北欧について、亡霊のあり方や死生観を論じます。 第3章は、アウグスティヌスや、聖人伝集成である『黄金伝説』を主要な史料として、古代ローマの死生観からキリスト教的死生観に転換していく様子を見ていきます。主要な点は、第1・2章でみた、ときに暴力的な亡霊から、生者に自身の救済のためのとりなしを乞いに現れる亡霊への変化の指摘です。 第4章は、ハイステルバハのカエサリウス『奇跡をめぐる対話』を主要史料として、第1・2章でみたような亡霊観が生き続けていたことや、煉獄の誕生により高利貸しに救済の道が開かれたことなどが指摘されます。 第5章では、国家のあり方と民衆教化に関して、カール大帝が果たした役割が強調されます。 第6章は、贖罪規定書という史料類型、特にヴォルムスのブルヒャルトによる「矯正者・医者」を主要史料として、具体的な罪とそれに課される贖罪のあり方を見ていきます。159章からなる「矯正者・医者」のうち、本書でも取り上げられる贖罪規定は第5章に収録されていて、その194項目の規定については、現在では野口洋二『中世ヨーロッパの教会と民衆の世界―ブルカルドゥスの贖罪規定をつうじて―』早稲田大学出版部、2009年により邦訳を読むことができます。 第7章は、本書のまとめであり、贖罪規定書、『奇跡をめぐる対話』などに加えて、民間伝承にも目配りしながら、民衆レベルで古来の死生観が生きていたこと、一方でキリスト教が影響を与えていたことを浮き彫りにしつつ、1215年第4回ラテラノ公会議で、年1回の告解が義務化されたことの重要性を強調します。 註もあり典拠にあたることができると同時に、重厚な論文も含む『中世賤民の宇宙』に比べると一般向けというか、より読みやすい1冊であると思います。 上でも言及した野口先生の単著を読んだ際に、本書を一部読み返していたようですが、このたび全体を読み返してみて、その面白さを再認識しました。 ゲルマン的慣行を示すのに北欧の事例が中心となっていること(普遍的にいえるのか)、古代ローマに関する記述は北欧のそれに比べて短く、古代ローマ的な死生観の概観が得づらいことなど、気になる点もありましたが、あらためて興味深く、勉強になる1冊でした。(2025.06.09再読)・西洋史関連(邦訳書)一覧へ

2025.08.23

コメント(0)

-

西洋中世学会『西洋中世研究』5

西洋中世学会『西洋中世研究』5~知泉書館、2013年~ 西洋中世学会が毎年刊行する雑誌『西洋中世研究』のバックナンバーの紹介です。 第5号の構成は次の通りです。―――【特集】グローバル・コンテキストの中のポスト・ローマ期<序文>佐藤彰一「グローバル・コンテキストの中のポスト・ローマ期」<論文>宮坂朋「キリスト教考古学から古代末期考古学へ―ヴィア・ラティーナ・カタコンベへの新たな視点―」浅野和生「成立過程に見る「中世美術」の形成」佐藤彰一「キルデリクス1世とドナウ戦士文化―フランク族のエトノス生成をめぐって―」大月康弘「後期ローマ帝国における財政規律と法の変容―ユスティニアヌス勅法が律する寄進行為の位相から―」シュテファン・エスダース(村田光司訳)「コンスタンス2世(641-668年)、サラセン人、西欧部族国家―地中海世界大戦期の政治と軍事、および経済と財政の連関に関する試論―」【論文】梶原洋一「中世末期におけるドミニコ会教育と大学―アヴィニョン「嘆きの聖母」学寮の事例から―」井口篤「「心の扉を開ける」―中世後期イングランドの俗語神学―」【新刊紹介】【彙報】金沢百枝「西洋中世学会第5回シンポジウム報告「中世のなかの『ローマ』」」図師宣忠「2012年度若手交流セミナー【西洋中世学の伝え方―『薔薇の名前』の世界を語る】報告記」佐藤直子「「上智大学中世思想研究所」の歩みと使命」――― 今回の特集は、ポスト・ローマ期の世界をグローバルな文脈の中に位置づけて読み解きます。 佐藤先生の序文はグローバルヒストリーの潮流を概観した後、本特集の各論稿を紹介します。 宮坂論文は、古代末期考古学の成果を様々な観点から紹介した後、その文脈とからめて、題材とするヴィア・ラティーナ・カタコンベの分析を行います。例外的だった土葬が3世紀初めに逆転し土葬が主流になることを示す表が興味深いです。 浅野論文は、5世紀の象牙製ディプティック(筆記用具)と6~7世紀の円形競技場を礼拝堂に採用した場のモザイクを題材に、美術の観点から「中世」という時代意識が生まれたことを論じます。 佐藤論文は1653年に発見されたキルデリクス1世の墳墓を出発点として、フン族の影響など、東方世界とのつながりに目配りしながら、初期メロヴィング期の基本的なクロノロジーの確定と、その歴史的意義について論じます。 大月論文は、ユスティニアヌス勅法の分析から、特に寄進行為に着目し、財政規律の規制が「個人」に向かっていったことなどを明らかにします。 エスダース論文は、7世紀後半のコンスタンス2世の時期、彼による各地での戦いの意義や、敗者による勝者への貢納といった、経済・財政との関連を論じます。 梶原論文は、托鉢修道会(特にドミニコ会)と大学については対立関係が強調されがちですが、15世紀末に設置された学寮に着目し、両者の結びつきを浮き彫りにする論考。 井口論文は、1409年のアランデルによる俗語聖書の禁止がもたらした効果をやや相対化し、俗語神学に、それまでの伝統的神学からの連続性があることを明らかにします。 新刊紹介は、43冊の洋書と2冊の和書の紹介。とりわけ、山口雅広先生が紹介なさっている、枢要徳の歴史をたどる、I. P. Bejczy, The Cardinal Virtues in the Middle Agesが気になりました。 彙報は3本。2013年6月開催の西洋中世学会におけるシンポジウム「中世のなかの『ローマ』」の概要、2012年9月開催の若手セミナーの報告(こちらは、『薔薇の名前』を授業にいかに活用するかという事例報告で、興味深いです)、そして上智大学中世思想研究所の歩みと今後の使命を記した文章です。 特集は私が不勉強な時代を中心としていること、そして重厚な議論もままあり、十分に読み込めませんでしたが、今号では梶原先生の論考が自身の関心にも近く、とりわけ興味深く読みました。(2025.06.08再読)・西洋史関連(邦語文献)一覧へ

2025.08.17

コメント(0)

-

有栖川有栖『捜査線上の夕映え』

有栖川有栖『捜査線上の夕映え』~文春文庫、2024年~ 犯罪社会学者・火村英生先生と作家・有栖川有栖さんが活躍するシリーズの長編作品です。 日本がコロナ禍で、「三密」を避けていた頃。 マンションの1室で、男の死体が発見されます。死体は、スーツケースに詰められていました。 マンションの防犯カメラの分析と、男の交友関係から、容疑者はかなり絞り込まれます。 恋人。三角関係にあった女。被害者から借金していた友人。謎のサングラスの男……。 しかし、関係者には、それぞれアリバイがありました。 犯人は、なぜスーツケースに死体を詰めたのか。なんらかのアリバイトリックがあるのか。謎の男の正体は……。 と、大掛かりな謎はなく、佐々木敦さんの解説の言葉をお借りすれば「一見地味とも言える」事件です。 ところが、どことなく据わりが悪く、早期解決も困難に思われていました。 そんな中、火村先生はあることに気付き、事件解決のために「旅」に出ます。 「コロナ」「旅」がキーワードといえるでしょう。 たしかに、スーツケースに死体が詰められた謎は不可思議ですが、密室とか、明らかに犯人と思われる人物に鉄壁のアリバイがあるとか、そういった「ハウダニット」の謎解きの要素は薄く、それよりもある人物をめぐる、抒情的な味わいのある物語です。 自分自身の年齢もあるかもしれませんが、がちがちの謎解きも好きですが、こういった味わいのある物語も好みになってきたこともあり、好みの物語でした。解説にもありますが、ある一文の衝撃たるや。 素敵な読書体験でした。(2025.06.06読了)・あ行の作家一覧へ

2025.08.11

コメント(0)

-

碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 人参は微笑む』

碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 人参は微笑む』~だいわ文庫、2024年~ 菜の花食堂の店主で、料理教室も開催している下河辺靖子先生と、先生の助手をつとめる館林優希さんが活躍するシリーズの第6弾。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。―――「文旦とためらい」川島さんと出かけているときに立ち寄った文旦フェスで、文旦の魅力に気づいた優希さんたち。菜の花食堂に野菜を卸してくれる保田さんも関わっているそのイベントに、以前は靖子先生も関わっていたそうなのですが、先生が身を引いた理由とは。「筍の胸さわぎ」小瀧さんが、犬の散歩をしていると、お化け屋敷と呼ばれているアパートのあたりで立ち止まり、吠えたり、動こうとしなかったりと、いつもと様子が変わってしまいました。それで料理教室に遅れたのだという小瀧さんの話を聞いて、靖子先生は、緊急を要するかもしれないとすぐに行動に出るのですが…。「ゴーヤは打たれ強い」料理教室の生徒の紹介で、謎解きの依頼にお店を訪れた柳原まりなさんは、母が遺してくれた指輪のありかを知りたいといいます。まりなさんの話から、靖子先生がたどりついた答えとは。「疑惑のカレーライス」ボランティアで運営されている野川まつりに、川島さんと訪れた優希さん。ですが、来場者が何人か体調を崩し、担架で運ばれていたことを知ります。さらに、カレーライスの屋台でがんばっていた奏太さんも体調を崩してしまい…。「人参は微笑む」わざと店員を転ばせ、自分の服を汚させて弁償を求める事案が発生したと聞いて、用心していた優希さんたち。ある日、菜の花食堂に怪しい男が現れたとき、優希さんはうっかりその男に水をこぼしてしまい…。――― 靖子先生の過去を描く「文旦とためらい」。これは、靖子先生の立場からいえば謎でもなんでもないのですが、先生の過去を知らない優希さんにとっては謎になるという、日常生活でもあるような物語で、味わいがありました。 アシスタントの香奈さんと、フロア・マネージャーの優希さんの、ますますの成長も描かれます。 その他、コロナなど、時事ネタも盛り込まれた作品もあり、バラエティ豊かな短編集です。(2025.05.30読了)・あ行の作家一覧へ

2025.08.10

コメント(0)

-

碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 木曜日のカフェタイム』

碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 木曜日のカフェタイム』~だいわ文庫、2022年~ 菜の花食堂の店主で、料理教室も開催している下河辺靖子先生と、先生の助手をつとめる館林優希さんが活躍するシリーズの第5弾。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。―――「こころを繋ぐお弁当」菜の花食堂でイベントにお弁当を出品した日、食堂に同じお弁当がほしいという客が訪れます。悪い人ではなさそうだけれど、何かわけありのようで…。「木曜日のカフェタイム」菜の花食堂の近所で空き巣事件が発生。知っている店にも、まわりのことを色々と聞き出す怪しい客が現れたとききます。一方その頃、前回の事件で知り合った少年に近づこうとする男の客が来店するようになり…。「キャラ弁と地味弁」料理教室の生徒の岸田さんが、靖子先生に相談を持ち掛けます。嫌いな食べ物でも、キャラ弁にすると食べてくれていた娘が、ある日、キャラ弁はもういらないと言います。それでもキャラ弁を作った岸田さんに、娘さんは激しい剣幕で怒ったとのこと。はたして岸田さんの娘の思いとは…。「インゲンは食べられない」キャリアウーマンの園田さんは、婚活で知り合った男性との結婚間近の様子でした。ある日、園田さんが、飼っているチワワがいなくなったと相談にきます。そこで靖子先生がとった方法とは。「大根は試さない」川島さんに料理を教えに行った優希さんですが、送られたリストにも書かれていない大根の味に困惑します。かなり苦味のあるその大根を、どのようにすれば美味しく食べられるのか。靖子先生に相談しながら、優希さんは工夫をこらします。ところが、大根の試食後、川島さんの様子がどこかおかしくて…。――― 上では「少年」と書きましたが、ある出来事をきっかけに菜の花食堂と縁の出来た奏太さんが、本書を通じての鍵となる登場人物になります。奏太さんの周辺の大人たちには色々思ってしまわなくもありませんが、本人の真っすぐで素敵な人柄が素敵です。 また、最終話は前作に引き続き、優希さんの今にスポットが当てられます。果たして、川島さんの不可解な行動の意味とは。 もやっと感じてしまう人物も出てきますが、全体として、本書も楽しく読みました。(2025.05.24読了)・あ行の作家一覧へ

2025.08.09

コメント(0)

-

阿部謹也『中世賤民の宇宙―ヨーロッパ原点への旅―』

阿部謹也『中世賤民の宇宙―ヨーロッパ原点への旅―』~筑摩書房、1987年~ 一橋大学名誉教授で、ヨーロッパ中世史家としてあまりにも有名な阿部謹也先生による初期の論文集です。 1982年以降に『社会史研究』などに掲載された論考が収録されています。 本書の構成は次のとおりです。―――私たちにとってヨーロッパ中世とは何かヨーロッパ・原点への旅―時間・空間・モノ死者の社会史―中世ヨーロッパにおける死生観の転換ヨーロッパ中世賤民成立論中世ヨーロッパにおける怪異なるものヨーロッパの音と日本の音註あとがき――― 冒頭の「私たちにとってヨーロッパ中世とは何か」は導入で、本書所収の各論文に通じる「大宇宙と小宇宙という二つの宇宙」「贈与・互酬関係」といったキーワードが示されます。 第1論文「ヨーロッパ・原点への旅」は、問題をたてるにあたり、自己省察から始まります。ここでは、社会史に関心を寄せることとなった背景などが語られます。また、冒頭でも論じられた贈与・互酬関係に関連して、わが国の汚職(40年近く前に刊行された本書ですが、いまなおわが国に通じることの悲しさを感じます)を例にあげ、西洋的近代化とわが国の習俗のあり方を理解する必要を説く点が興味深いです。 80頁近くある重厚な本稿は、「時間意識」「空間意識」「モノをめぐる関係」の3つの軸に沿って論じられます。今回久々に再読してみて、アーロン・グレーヴィチ(川端香男里/栗原成郎訳)『中世文化のカテゴリー』岩波書店、1992年(初版1972年。阿部先生はそのドイツ語訳版を参照)の議論に依拠しつつ、議論を展開していることに気付きました(もちろん、グレーヴィチの説をうのみにするだけでなく、批判的に議論を展開しています)。 第2論文「死者の社会史」も、約60頁に及ぶ重厚な論考。ヨーロッパと日本の死生観を対比するにあたり、心中を例に挙げた導入が興味深いです。そこから、初期中世のゲルマン的な「生ける死体」と「死者の取り分」に関する議論、キリスト教の浸透により死者への贈与から神への贈与へ転換すること、遺言書の分析による相続・財産分与のあり方、さらに現世観の変化と議論が展開します。ここでは、導入論文にあるように、「贈与・互酬関係」の視点から死生観・現世観が論じられています。 第3論文「ヨーロッパ中世賤民成立論」は、多岐にわたる「賤民」への賤視の根源をたどる試みです。具体例として、平和喪失者である「人間狼」を見た後、阿部先生は賤視の根源を二つの宇宙観にみます。すなわち、火、水、汚物などは自然=大宇宙に属するものであり、それらを扱う煙突掃除人、水車小屋の粉ひき、道路清掃人などは二つの宇宙のはざまにいる、特別な力を有する人々であって、畏怖のまなざしが向けられていました。ところが、キリスト教の普及により、大宇宙の捉え方に変換がもたらされたことで、その畏怖は賤視へと変わっていく、といいます。興味深い議論ですが、畏怖のまなざしに関する説明は丹念になされているものの、畏怖が賤視にかわる過程の議論はやや駆け足なのが気になりました。 第4の「中世ヨーロッパにおける怪異なるもの」は講演記録。彫刻、絵画、メルヘンに現れる怪物などや賤民などの「怪異なるもの」を、第3論文同様、「二つの宇宙」観から読み解きます。 第5論文はポリフォニーの成立に関する試論。冒頭の、騒音に対する日本とヨーロッパの比較が興味深いです。 学生時分に勉強した本ですが、その後いろいろ本を読み、あらためて読み返すとまた違った気付きがあり、興味深く読みました。(2025.05.23再読)・西洋史関連(邦語文献)一覧へ

2025.08.03

コメント(0)

-

碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 裏切りのジャム』

碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 裏切りのジャム』~だいわ文庫、2021年~ 菜の花食堂の店主で、料理教室も開催している下河辺靖子先生と、先生の助手をつとめる館林優希さんが活躍するシリーズの第4弾。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。―――「春菊は調和する」料理教室の新規の生徒、水野さんは、夫のダイエットがなかなか進まないのを気にしていました。ある日、菜の花食堂に食事に訪れた水野さん家族ですが、ダイエットのことで夫婦は険悪な雰囲気に…。はたして水野さんの思いとは。「セロリは変わっていく」菜の花食堂に捨て犬がつながれていました。その日食事に来ていた小学生の六花さんは犬のことが気に入り、しばらく菜の花食堂で預かることになった犬の散歩の手伝いをします。ところがある日、六花さんがその犬を盗んだという子が現れて…。「裏切りのジャム」フロア・マネージャーの優希さんとシェフ見習いの和泉香奈さんが中心となって進めていた瓶詰も軌道に乗っている中、ジャムが腐っていたという苦情が立て続けに入ります。明らかに不審な状況の中、靖子先生がとった行動とは。「玉ねぎは二つの顔を持つ」新婚の小松原さんは、義母との同居も楽しみに結婚しましたが、なかなか同居の話が進みません。はたして義母が抱える思いとは。「タケノコは成長する」川島さんに実家から届く野菜をつかって料理を作るというアルバイトをはじめてしばらくした頃。優希さんが川島さんのもとを訪ねると、すでに一部の野菜を使って料理をしたあとがありました。また、川島さんから話があるとも。川島さんに素敵な人ができ、アルバイトも終わるのかと不安を覚えた優希さんは、事故で骨折してしまい…。――― 表題作が「裏切りのジャム」と、重めのタイトルだったので、いささかの不安をもって読み進めましたが、ビター感もありつつ、嫌な気持ちはほとんど残らなかったので、結果的にどれも楽しく読めました。 特に表題作は、不審な状況から人為的な事件だと判断した後の靖子先生が、いつになく凛とした姿で対応に向かうあたり、かっこよかったです。自分の仕事に誇りをもち、また優希さんや香奈さんを信じているからこその行動が素敵です。 また、前3作の最終話は、先生の過去に関するお話でしたが、今作では、優希さんの今(川島さんとの行方)に関するお話で、ほっこりする味わいです。(2025.05.17読了)・あ行の作家一覧へ

2025.08.02

コメント(0)

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

-

- ボーイズラブって好きですか?

- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…

- (2025-07-10 07:00:04)

-

-

-

- マンガ・イラストかきさん

- やっと入れた楽天ブログ!これからの…

- (2025-11-09 16:30:43)

-

-

-

- この秋読んだイチオシ本・漫画

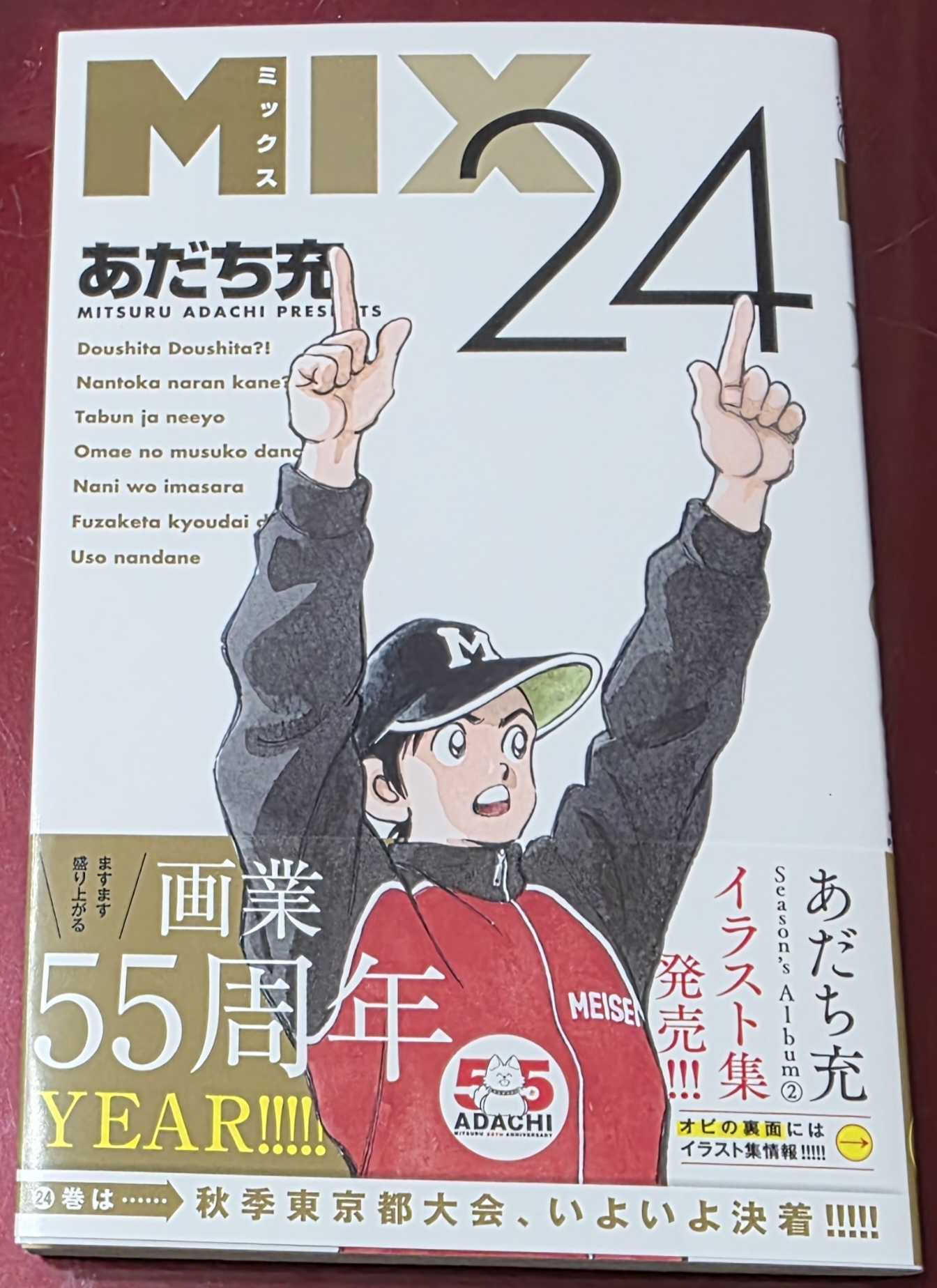

- MIX 24巻

- (2025-11-13 21:21:41)

-