2010年01月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

飲めば飲むほど飲むならば

朝ごはんを食べたあとにTVをつけたら、たまたまWOWOWで「銘酒物語」とかなんとかいうドキュメンタリーをやってました。 広島県の「富久長」という銘酒を手掛けている女性杜氏が、「美味しい酒を美味しいと思う、それこそが生きる喜びである」というようなことを言っていて、まさにそうだよなあって、ますます酒道の修行に励みたいと心を新たにしました。酒の道は一生・・・一升は飲めねー。 今夜は、冷蔵庫を開けたらビールを切らしていることに気づき、やむを得ずとっておきのワインを開けました。 3000円近くもするブルゴーニュ(コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ)です。ヴィンテージは2002なので、できてから約7年を経過していることになります。 やや褐色調を帯び、酸とタンニンのバランスが絶妙。7年たっても葡萄は葡萄、あたりまえだけど葡萄の味がします。 新世界のピノ・ノワールは、イチゴであったりトマトであったり味わいもメルヘンチックで白雪姫と七人の小人たちみたいなかわいらしさや健康さがあるけれど、ブルゴーニュのピノ・ノワールは不健康で魔術的で妖しいイメージ。 旨ぁ~~っ、生きる喜びっ!

2010年01月23日

コメント(0)

-

越後攻め

よく晴れた、沼田、水上、月夜野をあえて通り過ぎ、関越トンネルを抜けるとそこは大雪だった。 関越トンネルを抜けるのは数年ぶり、その手前にも戦場はたくさんあるのだから、関越抜ける必要なんてないのだが、たまには抜けて越後を見てみたい。特にこんな大雪の年にはね。さらに湯沢、石打を越え、たどりついたのは直江兼続生誕の地「六日町」である。以前、関越が前橋からチェーン規制という大雪の日に六日町の八海山に行ったことがある。スキーを履いていても腰まで埋もれるようなとんでもない積雪で、あっさり撃退された。そのリベンジという意味も多少あったのだが、今回はまだ戦慣れしていない子連れなので過激なところは避け、今回は「六日町スキーリゾート」を攻める。ネットで調べたらとても安かったのがその一番の理由。中高生は学割が効くし、さらにファミリー割引も適用され、高速道路を使ってくれば駐車場無料サービス。行ってみたら学生証も家族を証明するもの(保険証など)も全く要らず、口頭で申告するだけでその割引が適用されるという、いかにも田舎なアバウトさであった。駐車場だって、ETCカードを見せれば高速を通ったかどうかに関係なく無料なのだ。わさわさとガサガサと雪が降っており、子供たちは厚い雪に悪戦苦闘していた。下の写真は、途中でこけている我が姫。 まだボード2日目の若様も、雪まみれで汗だくになっていた。 3時過ぎるともう戦い疲れたので、退却することにした。関越トンネルを抜けると、さっきまでの激戦腥風をあざ笑うかように快晴の空が広がっていた。

2010年01月09日

コメント(0)

-

2009集計結果 vol.3

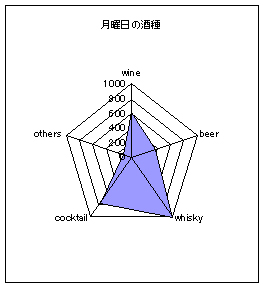

曜日によって飲む酒種が違うのか、という分析を行ってみました。すると、そのパターンは、内飲型、外飲型、ワ飲型の3つに分類できることがわかりました。1)内飲型 火曜日、水曜日、木曜日、土曜日がこの型を示していました。明らかにビールとウィスキーに偏っています。これは、帰宅するととりあえずビールを飲みたいというごく日本人的な(?)習性と、そのあとだらだらウィスキーを舐めつつTVを見たり本を読んだりパソコンで遊んだりという、まさしく僕の日常を反映しているのです。2)外飲型 月曜日と金曜日がこの型を示します。ウィスキーも多いですが、なんといってもカクテルの多さが他の曜日に比べて際だっています。外飲み、つまりBARに行くとカクテルが飲みたくなるのです。3)ワ飲型 ワインの消費は圧倒的に他の曜日に比べて日曜日が多いのです。ワイン関係イベントが日曜に開催されることが多いためかと思ったら、そうではありませんでした。外飲ワインの2倍が内飲で消費されていました。この点について、さらに詳細に検討を加えます。我が家で一年に空けたワインは22本でした。料理に使ったりかみさんが飲んだりした分をあわせて1/3と仮定すると、残りのワインの約半分が日曜日に消費されたことになります。日曜日にはのんびりした気持ちで、夕食の献立もつい腕をふるってしまう。そんな団らんの食卓ではワインを飲みたくなるのでしょう。ワインは単体で味わってももちろん美味しいですが、料理と一緒にそのマリアージュを味わい、家族や友人と会話しながら楽しむのにふさわしい酒だ、とよく言われます。まさに、それを実践していたのだなあ。そんな新しい発見もあり、また一年後に2010年分を集計するのが楽しみになりました。今年は寅年、虎にならないように気をつけながら飲みましょう。

2010年01月07日

コメント(0)

-

2009集計結果 vol.2

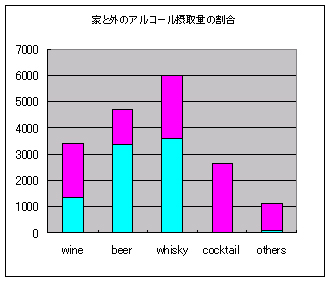

僕の所属は「外飲部(がいいんぶ)」、などとうそぶいていますが、実は家でも外でも同じ程度に飲んでいます。特に、ビールとウィスキーに関しては、内飲の方が多いのです。 曜日別の外飲回数を集計してみました。 土曜が休日のせいで、やはり金曜日に飲みに出かける機会が多いです。宴会も金曜に集中しますしね。注目すべきは第2位が月曜日ということでしょう。休み明けの仕事は、1日働いただけで3日分も働いたような精神的疲労を生じます。そのため、つい月曜日に出かけてしまうのです。さらに、月曜日に外に飲みに行くと、翌日からもずっと仕事だというプレッシャーがあるために飲み過ぎずに済みます。そういう狙いもあって、平日の中では月曜に外飲が集中するのだと思います。皆さんの場合はいかがでしょうか。曜日別アルコール摂取量です。 摂取量で見れば、外飲の方が内飲より多くなる傾向はあるものの、ずいぶん平均化されていると思いませんか。休前日以外は自分の適量を考慮しながら飲んでいるのです。「そんなの当たり前だ」と逆に怒られるかもしれませが、その一点が依存症と依存症予備兵の境界というか、最後の砦というか、自分にとっての203高地だという気がします。友人達と盛り上がって飲み過ぎるのはわかる、でも、自分の場合はたった一人で飲んでいてもついつい飲み過ぎちゃうからね、ドキドキ。さらに続く。

2010年01月06日

コメント(0)

-

2009アルコール摂取量の集計 vol.1

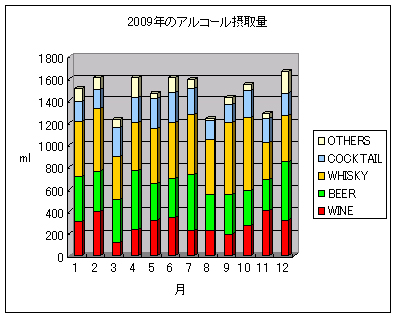

ようやく、2009年のアルコール摂取量の集計が終わりました。ご存知のように、僕は単に酒が好きというだけではなく、時には恋人やペットを愛でるように、時には実験動物や薬剤を冷徹に分析するように、真剣に接しております。大酒飲みではありませんが、酒が飲めないくらいなら死んだ方がまし、と本気で思っているのであります。患者さんには言えないけど。そういうわけで、何を何杯飲んだかを日々記録しています。この集計では、すべての酒を純粋アルコール量(ml)に換算して分析しています。ワインは赤・白・泡をすべて含み、1杯100ml、アルコール度数12%として計算しています。ビールはコップ1杯も大ジョッキ1杯もすべて同じ1杯とし、1杯350ml、度数5%で換算しています。ウィスキーは、1杯30ml、度数45%。ハイボールや水割りも含めています。カクテルとその他は、おおまかに1杯100mlで20%としています。カクテルにはショートカクテルもロングカクテルも含まれますがノンアルコールカクテルはもちろん除外しています。その他の中には、グラッパ、ジン、日本酒、焼酎などが含まれます。2009年の総アルコール摂取量は、17820mlでした。1升瓶10本分であり、日本酒(14%)に換算すれば70升分となり、一日量にすると日本酒2合となります。ねっ、決して大酒のみではないでしょう?休肝日は年間で8日のみであり、それもインフルエンザで体調を崩した3月に6日休んでいるので、その他の月はほとんど毎日飲んでいるということになります。下に月別摂取量を示します。 多少の差はあっても、かなり安定していると言えるのではないでしょうか。体調や精神状態の安定が、酒量の安定に反映されていると見ることもできます。酒種の割合です。 ウィスキーが1位、次にビール、ワイン、カクテルと続きます。「我が心はウィスキーにあり」だけれども、われながら洋酒全般に対する平等な愛情が感じられます。最初のグラフの表示方法を変えて、季節による酒種の変動をわかりやすくしました。 2月と10月にウィスキー消費が多く、11月はボジョレーヌーボーの影響もあってワインが多いというのは、昨年と同じ傾向です。昨年は明らかに夏にビール消費が多かったのですが、今年はそうでもないですね。面白いのは、ある種類が減ればそれを別の種類が補い、また別の種類が減ればさらに別な種類の酒が補うという補間がうまく行われている点です。続く。

2010年01月05日

コメント(0)

-

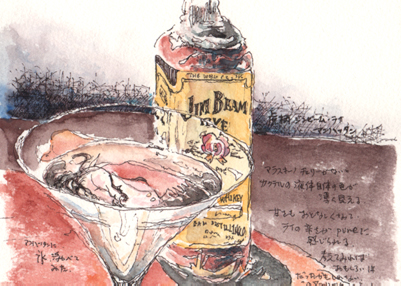

虎のカクテル

寅年にちなんだ酒をいろいろ考えてみました。 牛から虎への移行として、モートラック トラにちなんでドランブイ トラにちなんでドライ・マティニ などなど・・・LVSJのバーテンダーの発想はこれ、 虎柄のジン・ビーム・ライ。マンハッタンにしてみました。マラスキーノチェリーなしだと、カクテルの液体自体に赤さが映らず淡い色になるんですね。甘さも少なくて、ライウィスキーの辛さが全面に出たスーパードライなマンハッタンでした。

2010年01月04日

コメント(0)

-

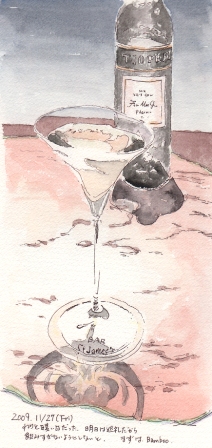

門松

あけましておめでとうございます。2010年の元旦の夜は満月です。東北や北陸では、激しい寒波でお月さまを拝むことはできないかもしれませんが、雪雲の向こうに満月はあるのです。満月の夜はバンブー。 1/31は月に二度目の満月(ブルームーン)です。晴れるといいなあ。みなさんにもブルームーンの幸運がおとずれますように。

2010年01月01日

コメント(6)

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- 桜の季節・お花見の季節

- 2021/03/28SUN!桜!

- (2025-09-27 22:55:15)

-

-

-

- モルトウイスキーの話題

- 【アウトレット】サントリー 山崎 12…

- (2025-11-12 20:42:47)

-

-

-

- ビールを飲もう!

- ビールも美味い【キリン グッドエー…

- (2025-11-11 09:50:04)

-