2006年12月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

2006年を振り返って・・・・・・・・雑感

☆★みなさんにとって2006年はどんな年でしたか?★☆ 今年ももうすぐ、終わりになる。世の中の動きは激しく、この1年もあれよあれよと言う間に過ぎ去った感じだ。 嫌な世の中の動きには、北朝鮮の核実験、相変わらず治安が悪く毎日のごとく爆弾で死んでいくイラク情勢、東西冷戦は終わったと思っても今でも水面下でロシアのスパイが核物質で暗殺されているという現実、最近の日本の殺人事件の多さ、肉親同士、親が子を子が親を・・・何度となくこうした報道の新聞やニュースを見るだけで嫌気がさす。ああ・・・日本人は変わったなぁ・・・と思う。これからこの日本はいったいどうなるんだろう? 一方、良い動きは、他の政党や人物よりは、まぁ、一番まともな新しい安倍政権が発足したこと、少しだけ景気が良くなってきつつあること、世の中の不正がどんどん暴かれて悪徳政治家や県知事などが浄化されていること。飲酒運転の厳罰化が実現すること。(映画「ローマの休日」より) それから、自分にとってこの年は、・・・確かに良いこともあり、ブログを試験的に始めることができたこと、新しい友人との出会いがあったこと、趣味に没頭できる時間を確保できたこと、実績好調な仕事等々充実していた明るい部分も多々あった。 しかし、自分の交通事故やトラブル、身内の交通事故、病気等々凶の部分もあった。 「1年の計は元旦にあり」と言われるように、自分にとって反省すべきところは反省し、二度と同じ轍を踏まないよう肝に銘じて、新しいスタートを迎えたい。(オードリ-・ヘップバーンとグレゴリ-・ペック)どうか、次の年が平和な年で、家族や世の中の人が明るくほほえむ様な年となるように祈りたい。ご訪問していただきDanke!(Thanks) !!(ありがとう)^^)/~♪どのページへのリンクもご自由にどうぞ。

2006/12/29

コメント(0)

-

旧ソビエト連邦軍「T-62A戦車」完成!!

★☆ 旧ソビエト連邦軍「T-62A戦車」 ★☆RUSSIAN T-62A TANK この作品は、「RUSSIAN T-62A TANK(ソビエト・T-62A戦車)」(TAMIYA、1/35)です。今回は、趣を変えてソビエト軍戦車を作成しました。 Box Art (By Tamiya)★☆『 T-62 TANK 』★☆ ☆ 解説 ★ 1965年5月9日、モスクワ・赤の広場で行われた「対ドイツ戦勝20周年祝典パレード」で、初めて公式に姿を見せたのが、このT62戦車でした。また、1973年10月の第4次中東戦争では、アラブ側がイスラエル軍相手に多くのT62戦車を使用しました。当時の欧米戦車の主砲は105mmライフル砲が主流でしたが、T62戦車では、より強力な115mm滑空砲を採用していました。この砲の威力は、APDSFS(翼安定式装弾筒付徹甲弾)を使用した場合、初速1680m/秒、射程2000mで直角に命中した場合、実に270mmの装甲板を打ち抜く威力があると言われます。また、砲塔のデザインも被弾性を重視した独特の形状を採用しています。T-62Aの副武装は、主砲同軸機銃に14.5mm機銃が、対空用には12.7mmDSHK機銃が採用されました。また、他にも潜水渡河装置、発煙装置、対CBR防護装置など、現代戦車に不可欠とされる装備をすべて備えていました。後継のT72戦車の出現するまでは、当時ソビエト連邦を中心とする東側諸国の主力戦車でした。 ★作品について☆ 当時のソビエト連邦軍の戦車の塗色は、ダークグリーンの単一色でしたから、そのようにしました。いかにもソビエトらしい風格のある戦車でした。 ☆感想☆ 作り慣れたドイツ軍戦車に比べパーツが少なく、組み立てやすくて随分と単純な感じがしました。僕としては、やはりソビエト軍戦車よりは、ドイツ軍戦車が好みなので何か物足りなさを感じました。【中古】プラモデル 1/35 ソビエト T-62A戦車 「ミリタリーミニチュアシリーズ No.108」 [35108]ご訪問していただきDanke!(Thanks) !!(ありがとう)^^)/~♪どのページへのリンクもご自由にどうぞ。

2006/12/28

コメント(0)

-

門司港レトロで「癒しの少年少女像」を発見!

★☆「門司港レトロ」訪問にて★☆先日、北九州市の「門司港レトロ」を訪れました。「門司港レトロ展望室」でソフトクリームを食べながら眼下の港風景を楽しみ、「出光美術館」では、「一休さんと仙がいさん」という二大禅僧による室町期の絵画や山水画などを鑑賞しました。特に、展望室からの眺めは、源平合戦で有名な壇ノ浦の関門海峡を一望でき、佐々木小次郎と宮本武蔵が決闘した巌流島も見ることができました。訪れた日はお天気も最高で見晴らしがとても良くて、ただボーッと眺めてるだけでも気持ちがなごむようでした。「門司港レトロ」は、戦前からの赤煉瓦の倉庫群跡や西洋風の洒落た建造物を見ると、貿易港として繁栄した時代の過去がよみがえるような気持ちになりました。昭和初期には、ここをあの相対性理論で有名なアインシュタイン博士が訪れて宿泊したと言われる建物が残っていました。 ★★「癒しの像」との出会い☆☆ブラリブラリ散策していると、 港町2番館の「凛帆楼(りんはんろう)」(093ー331ー5670)に目がとまり、つい店の中に入り、珍しい輸入品の調度品や家具、置物を眺めていました。ここで、ふと目の中に入り癒されるような少女と少年の像2体(高さ約8cm)がありました。輸入品ですが、半額で男女ペア1セットで1300円程度の値段が600円台だったので、抵抗なく購入してしまいした。少女や少年の可愛らしい表情は、思わず遠い少年時代の昔を想い出させるようでした。ご訪問していただきDanke!(Thanks) !!(ありがとう)^^)/~♪どのページへのリンクもご自由にどうぞ。

2006/12/25

コメント(1)

-

クリント・イーストウッドの思い出と作品

★☆最初に知ったクリント・イーストウッド★☆私が最初にクリント・イーストウッドを知ったのは、幼稚園か小学生低学年当時に毎週土曜日だったと思いますが??・・忘れましたが、再放送番組で夕刻時間帯に当時人気番組であった「ローハイド」というアメリカ製のモノクロの1時間連続テレビドラマでした。その内容は、西部劇の一種でカウボーイ達の身の回りで起こる事件や争いなどをユニークな俳優達が時間の終了時迄にはうまく解決していくというものでしたが、小学生の目から見てもとても面白くて、いつも楽しみに観ていた記憶があります。その俳優達の中でも、ピカイチに若くてニヒルで格好のいい青年カウボーイを憧れの目で見ていて、番組の終了時にテレビ画面に流れるカタカナ表示の俳優の名を見て、「へぇー、あの格好いい兄さんは、クリント・イーストウッドって名前なんだー。」と、初めて知ったわけです。それに、「ローハイド」の番組の最初と最後に流れたフランキー・レーンの歌が『ローレン!ローレン!ローレン!・・・』と、その英語の意味もわからなかったけど、何となく「カウボーイの歌なんだろう」と非常に印象的で当時のアメリカ文化のひとつに触れた気がしました。☆★映画で知った俳優クリント・イーストウッド☆★その後も、彼の格好良さに惹かれて、上映される映画を小学生から中学、高校、大学と期待をもって映画館に足を運び鑑賞し続けていました。小学生当時は、人気テレビ番組だったビック・モロー主演の「コンバット」というアメリカの戦争ドラマの再放送番組を家族で好んで観ていましたので、その影響もあって、また、私が戦争を知らない世代だったためか、「戦争」って何なんだろう?という興味もあり、家族も映画好きで一緒に行ったり、友人と連れだって行ったり、戦争映画には特別に自然と少ないお小遣いを貯めて観に行ってました。そんな中で観た若かった彼の主演の戦争映画が、★「荒鷲の要塞」(1968年)★「戦略大作戦」(1970年)であり、公開されると直ぐに観に行って楽しんだ思い出があります。それ以前にも、当時はイタリア映画のマカロニウエスタンブーム(イタリア製だけどアメリカが舞台の西部劇)で、ニヒルなガンマン役を演じた★「荒野の用心棒」(1964年)★「夕陽のガンマン」(1965年)★「続・夕陽のガンマン」(1966年)★「奴らを高く吊るせ!」(1968年)の作品も印象的でした。★★最も印象深いのは「ダイーティハリー」シリーズでした☆☆しばらくして、彼は、過去のヒーローよりも、現在の困難な犯罪や犯罪集団に勇猛果敢に立ち向かう刑事役に注目した作品に主演するようになりました。そのシリーズ物のピカイチで有名なものが、「ダーティーハリー」シリーズのキャラハン刑事役でした。全部で5作が制作されましたが、残忍で悪辣な犯罪者達や犯罪者と裏でつながる警察幹部達を相手に孤軍奮闘するシーンは、いつもハラハラドキドキで迫力があり、その見事な演技には俳優としての大きなスケールを感じました。★「ダーティーハリー」 (1971年)★「ダーティーハリー2」(1973年)★「ダーティーハリー3」(1976年)★「ダーティーハリー4」(1983年)★「ダーティーハリー5」(1988年)★★監督と主演をこなした「ミリオンダラー・ベイビィー」★★自分の映画の師であるセルジオ・レオーネとドン・シーゲルに捧げた“最後の西部劇”の★「許されざる者」(1993年)で念願のアカデミー作品・監督賞を受賞していますが、その後、しばらくぶりに女性ボクサーと老トレーナーをめぐる悲愴な人生を描いた監督兼主演の作品である★「ミリオンダラー・ベイビー」(2004年)は、派手なシーンはないのですが、互いに助け合うその心を打つシーンが印象的でした。この作品は、2度目のアカデミー監督賞(74歳での監督賞受賞は最高齢記録)に輝き、同作は作品賞をはじめ主要部門で計4つのオスカーを獲得、もはや名実ともにハリウッドを代表する映画人として誰もが認める巨匠となりました。ご訪問していただきDanke!(Thanks) !!(ありがとう)^^)/~♪どのページへのリンクもご自由にどうぞ。

2006/12/17

コメント(0)

-

映画「硫黄島からの手紙」に観るリアリズムと歴史的公平さ

☆★ 映画「硫黄島からの手紙」 ★☆ Letters from Iwo Jima ★☆映画『硫黄島からの手紙』について☆★ この映画は、クリント・イーストウッド監督と『プライベートライアン』製作のスピルバーグによる『父親たちの星条旗』に続く、硫黄島2部作の第2弾です。日本の最南端にほど近い太平洋に浮かぶ東京都小笠原村硫黄島は、東京の山手線一周ほどもない小さな島に過ぎませんが、1945年2月当時は、アメリカ軍の本土攻撃を食い止める最期の砦として重要な拠点でした。アメリカ軍は当初、上陸前の徹底的な航空爆撃と戦艦の艦砲射撃で陸上構築物を破壊殲滅するとともに、圧倒的な航空戦力、海上戦力、上陸戦力の違いからわずか5日間で簡単に陥落できると豪語したわけですが、予想を遙かに上回る日本軍の激しい抵抗によって激戦は36日間にも及んだわけです。 1944年6月、硫黄島日本軍守備隊司令官として着任したアメリカ駐在武官の経験を持ち、親米派でありながらアメリカを最も苦しめた指揮官として知られる知将・栗林忠道中将が家族に宛てた手紙をまとめた『「玉砕総指揮官」の絵手紙』を基に、本土防衛最後の砦として、死を覚悟しながらも一日でも長く島を守るために戦い続けた男たちの悲壮な最期を見つめ、その人物や苦悩に焦点を当てながら、戦争の愚かさ、無念さ残酷さを見事に描いたものでした。届かぬと知りつつも家族への思いが綴られた数百通の手紙が、戦後61年が経ち洞窟の地中から発見されるシーンがその物語のプロローグに使われ、最後のエピローグにも再び登場しています。 ★☆ 『 "Letters from Iwo Jima" - Clint Eastwood Segment 』 ★☆ ★☆鑑賞結果・感想★☆ 本作品は、戦争映画にありがちな戦闘シーンそのものよりも戦場に置かれた兵士達の苦悩や戦争の悲惨さというものを痛切に考えさせられるものでした。この作品は、世界中に公開されるアメリカ人のクリント・イーストウッド監督によるハリウッド製の作品でありながら、全編日本語が使われています。したがって、アメリカや他の国では英語の字幕が出るそうです。既に毎年アカデミー賞までの賞レースの先陣を斬って発表されるナショナル・ボード・オブ・レビュー賞(“アカデミー賞につながる賞”として評価が高い)では、「最優秀作品賞」に選定されています。 細かい当時の時代考証も相当に研究し尽くされているのには驚きました。当時、一般の警察もが恐れていた警察の上の警察であったスパイや反国家思想分子摘発に目を光らせていた憲兵隊のパトロールシーンやその振る舞いや態度、兵士の服装の細部、機関銃などの使用武器、戦中の日本家屋や看板、一般人の服装、千人針の習慣等々、戦後は消えてもう目に触れることのないものまで見事に再現されていました。おそらく、実際に使用された実物を基に再現したものだろうと思います。 一番驚くべきことは、アメリカ人の作品でありながらも日本人の立場から描かれている点なのです。これまでは、先の大戦の戦勝国アメリカの作品であれば、当然に敵であった日本軍やドイツ軍を表現する場合、「アメリカ軍が正義の軍隊で英雄(ヒーロー)ばかり、敵軍の日本軍やドイツ軍は残忍で醜くくすぐに負ける弱い軍隊」として強調され表現された偏ったものでした。しかし、クリント・イーストウッドは、一方の視点ばかりでなく、敵方の視点や立場にも立った公平な感覚で冷静に戦争の悲惨さや戦争犠牲者に対する敬意を表し、戦争反対を訴えたものであり、その意味でも見事で革新的な作品でした。見終えた直後は、「男たちの大和」で母親を呼びながら死んでいった可哀想な若い兵士達のシーンを思い出してしまいました。 ★☆「硫黄島の戦い」の概要★☆ 1945年2月19日にアメリカ海兵隊が上陸を開始、3月26日になり日本軍の組織的戦闘は終結しました。日本軍は20,933名の守備兵力のうち20,129名が戦死しました。一方、アメリカ軍は戦死6,821名及び戦傷21,865名の損害を受けました。太平洋戦争後期の島嶼防衛戦におけるアメリカ軍地上部隊の損害が日本軍の損害を上回った唯一の戦闘でした。 ★☆クリント・イーストウッド監督のこの映画に対するコメント(抜粋)★☆『数年前に元となる本(『「玉砕総指揮官」の絵手紙』)を読みました。(スティーブン)スピルバーグに話して、映画化の権利を買ってもらったのです。そしたら「監督しなさい」と勧められました。映画を撮ることになって、まず行ったのは1945年の戦況を調べることでした。硫黄島の戦いでは日本側のユニークな防衛に興味を持ち、(渡辺謙が演じた)栗林という実在の兵士の人間性を知りたくて日本から本を取り寄せ、もちろん翻訳したものですが、読みました。その結果、アメリカ側、日本側に似通ったものがあると知りました。若くして人生を終わらせてしまった人がいることは共通しています。多くの霊が眠っている硫黄島。追悼と敬意を表し、戦争を知らない若者たちに伝えたい。』『大事な歴史の一部である「硫黄島の戦い」を正確に描くということは非常に大事なことでしたし、両側でたくさんの命が失われたことを、彼らへのトリビュートにしたいという気持ちがありました。映画の中で栗林中将がみんなに言う「何年も経ったら君たちのことをみんなが思い出し、そしてあなた方の魂を祈ってくれる」というセリフがあります。私たちに忘れてはならないと言っている、とても大事な言葉だと思います。国のために戦い、そして死んでいった人たちがいることを忘れてはならないと思います。彼らの大半が若い、子供のような青年たちだったと思います。二宮さんや加瀬さんが演じている兵士がまさにそうで、それはアメリカ側も日本側も同じだと思います。硫黄島では2万1000人の日本兵士が命を落としています。これは非常に大きな数字であり、我々はそのことも忘れてはいけないと思います。単に敵に殺されただけではなく、硫黄島という土地柄、飢えや水不足、そして病気から死んでいった人も多くいます。この映画は戦争の空しさというものを描いていますし、両サイドとも勝者や敗者というものではありません。やはり犠牲となった若者、これが一番忘れてはならない事実だと思います。』 『日本側は守備の立場でしたが、あの島に行った兵士たちはもちろん生き残って国に帰りたいと思ったでしょう。でも最初から帰ることはできないと覚悟して行った人たちです。私は彼らの気持ちや死を覚悟するとはどのようなことか共感できず、出来る限り日本兵の気持ちになろうと一生懸命自分で勉強し、共感できるように持っていきました。2005年4月に硫黄島へ行ったとき、島を歩いて本当感動しました。多くの母親があの戦争で息子を失ったのです。それは日本側もアメリカ側も同じです。ですからこの映画はどちらが勝った負けたの映画ではないのです。戦争というものが、特に若い人たちの人生を中断させ、あるいは人生を失わせて、どういう効果・結果を及ぼしたかを描くことが日本側のポイントです。』監督: クリント・イーストウッド 製作: クリント・イーストウッド スティーヴン・スピルバーグ ロバート・ロレンツ 製作総指揮: ポール・ハギス 原作: 栗林忠道 『「玉砕総指揮官」の絵手紙』(小学館文庫刊) 吉田津由子 (編) 原案: アイリス・ヤマシタ ポール・ハギス 脚本: アイリス・ヤマシタ 撮影: トム・スターン 美術: ヘンリー・バムステッド ジェームズ・J・ムラカミ 衣装デザイン: デボラ・ホッパー 編集: ジョエル・コックス ゲイリー・D・ローチ 音楽: クリント・イーストウッド ★出演★: 渡辺 謙 ~「栗林忠道中将」役 二宮和也 ~「西郷」役 伊原剛志 ~「バロン西(西竹一中佐)」役 加瀬 亮 ~「清水」役 松崎悠希 ~「野崎」役 中村獅童 ~「伊藤中尉」役 裕木奈江 ~「花子(西郷の妻)」役 「劇場情報」はこちら!ご訪問していただきDanke!(Thanks) !!(ありがとう)^^)/~♪どのページへのリンクもご自由にどうぞ。

2006/12/16

コメント(0)

-

竹内まりやさんのニューシングル12月6日発売!!

★☆ニューシングル「スロー・ラヴ」☆★この作品は、フジテレビ系火曜9時ドラマ『役者魂!』の挿入歌にもなっています。FMラジオ番組(JFN系)の 「山下達郎サンデー・ソングブック」(毎日曜PM2:00~3:00)という音楽トーク番組でも、ご主人の達郎氏が紹介されて曲を流されていましたが、その曲と歌のメロディーの響きは、ラブソングとしてとても心地よいものでした。今回の「初回限定版」にのみ、竹内まりや初の映像特典が付属しています。 「シンクロニシティ」のミュージックビデオでは、山下達郎氏は帽子を深めにかぶり顔が見えませんが、竹内まりやさんははにかむ様な素敵な笑顔で元気よく唄っておられます。★☆『 Slow Love ~Mariya Takeuchi~』★☆「スロー・ラヴ」 作詞・作曲:竹内まりや 編曲:山下達郎「NEVER CRY BUTTERFLY」 ピカデリーサーカスのカヴァー 作詞:杉真理 作曲:杉真理・伊豆田洋之 編曲・演奏:ピカデリーサーカス 1.スロー・ラヴ 2.NEVER CRY BUTTERFLY 3.スロー・ラヴ<オリジナル・カラオケ> 4.NEVER CRY BUTTERFLY<オリジナル・カラオケ>【初回盤】 竹内まりや初の映像特典(CD-EXTRA仕様)「スロー・ラヴ」メイキング映像+「シンクロニシティ」ミュージックビデオ収録ご訪問していただきDanke!(Thanks) !!(ありがとう)^^)/~♪どのページへのリンクもご自由にどうぞ。

2006/12/08

コメント(0)

-

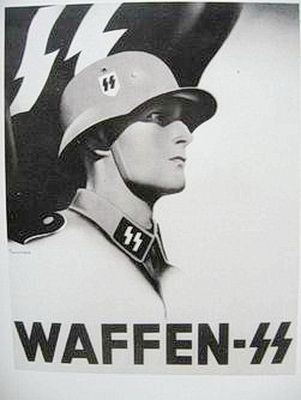

ポスターに見る過去の歴史「WAFFEN-SS」募集

★☆ ポスターに見る歴史「 武装親衛隊員募集 」 ★☆History " call for the Waffen S.S. member " to see at the poster このポスターは、1941年頃、ドイツ国中のあちこちの街角に掲げられた「武装親衛隊隊員募集ポスター」である。当時のドイツの若者の目には、武装親衛隊員の制服がとてもスマートで新鮮に見えて格好良いと人気があったそうだが、この募集ポスターを見て応募に駆けつけた若者もいたのであろう。そういう歴史があったことは、忘れてはならない事実である。若者は純粋であり希望に満ちていたであろうが、その先は悲惨な現実が待ちかまえていたことは歴史が如実に示している。 (★☆「WAFFEN-SS」の解説★☆) 「WAFFEN」とは、ドイツ語で「武装された」を意味する。また、「SS」は、ドイツ語の「SCHUTZ-STAFFEL(親衛隊)」の略号である。つまり、親衛隊組織の中の一部門である軍事部門の戦闘組織であることを示す。当初は、「 国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)」の党総統であるヒトラーを護衛する党内組織として1925年に創設されたものであるが、次第にその組織は強大な軍事部門としての頭角を現し、第2次世界大戦の開始までには、ドイツ国防軍の陸軍、海軍、空軍とは別組織の第四の国防軍となるまでに強化されたエリート軍事組織である「武装親衛隊(1933年)」へと成長した。兵員数は、最大時(1944年)、38個師団(1師団は2万人以上)の90万人以上にまで達したが、主として戦車部隊などを構成する精鋭の機甲師団、装甲擲弾兵部隊、野戦部隊として困難な戦況を一挙に好転させるほどの強力な陸上戦闘兵力として東部線戦等で目覚ましい活躍をした。武装親衛隊のロゴマークルーネン文字で表記した「SS」 別名“ 黒地に銀の重ね稲妻 ”国防軍と区別するために、戦闘ヘルメット、制服の襟章等に表記された。ご訪問していただきDanke!(Thanks) !!(ありがとう)^^)/~♪どのページへのリンクもご自由にどうぞ。

2006/12/02

コメント(1)

-

7.5cm ANTITANK GUN(PAK40/L46)(ドイツ・75mm対戦車砲)

★☆ ドイツ・75mm対戦車砲 ★☆7.5cm ANTITANK GUN(PAK40/L46) この作品は、「7.5Cm ANTITANK GUN(PAK40/L46)(ドイツ・75mm対戦車砲)」(TAMIYA、1/35)です。Box Art (By Tamiya)★☆ 『 Pak40 』 ★☆☆ 解説 ★ 東部線戦においてソ連軍相手に破竹の勢いで進軍していたドイツ軍でしたが、1941年6月22日に「バルバロッサ作戦」を発動したドイツ軍の前に突如現れたソ連軍の新鋭戦車のT-34、KV-1戦車には大変な苦戦を強いられました。なぜなら、彼らがそれまで主に使用していた37mm対戦車砲、50mm対戦車砲がこの新鋭戦車にはまるで無力だったからです。そのため、前線からの要求を受けて急遽実用化された48口径75mm対戦車砲39型をその年の秋から前線へ送り始めました。次いで、今回のプラモデルの「(PAK40/L46)ドイツ・75mm対戦車砲」が、量産型として1942年夏から各部隊に支給し、ソ連軍の新鋭戦車相手に対抗することになったわけです。 この46口径75mm対戦車砲40型は、ゴムタイヤ付車輪で砲手達を守るための防盾は4mmの装甲板2枚を25mm間隔をあけて重ねた方式を採用し、その性能は、徹甲弾40型を使用して、1000mの距離に垂直に立った130mmの装甲板を貫通することが可能であり、射撃速度は、最高で1分間に14発でした。 ★ 作品について ☆ 1935年~1943年2月までは、ドイツ軍の基本色は、アフリカ向けがダークイエロー、それ以外はジャーマングレイとしていたが、それ以降は、全てダークイエローを基本色に統一して、その基本色に前線に応じた迷彩塗装が施されていた。今回は、単純にダークイエローの基本色のみとした。 ☆ 感想 ☆ この製品は、パーツが比較的少なく組み立てやすいキットであった。付属の3体のフィギアは迫力ある動きのある戦闘シーンを見事に再現しているのがとてもリアルであった。双眼鏡を手にしたフィギュアは、以前作成した37mm対戦車砲に付属のキットを活用した。☆10月20日エントリー楽天カード利用で店内全品ポイント12倍☆タミヤ 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.47 ドイツ・75mm対戦車砲【35047】楽天で購入ご訪問していただきDanke!(Thanks) !!(ありがとう)^^)/~♪どのページへのリンクもご自由にどうぞ。

2006/12/02

コメント(0)

全8件 (8件中 1-8件目)

1