2010年08月の記事

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

ドイツ軍行進歌集『Drei Lilien , Drei Lilien...』

★☆ その時代の空気をリアルに知る手がかりとなる珠玉のドイツ軍行進歌集 ★☆ Drei Lilien,drei lilien...24 beliebte Marschlieder gesungen und geblasen~ リリー・マルレーン~歌と吹奏楽による24の行進歌集 ~ 第2次大戦中に特に兵士たちの間で歌われていた行進歌に着目してみました。しかし、そのような行進歌を聴こうにもなかなかこの手のものは見当たりません。しかし、さすがは天下の”楽天”!・・調べてみると・・ドイツ軍行進歌集のCDを発見!それは、ドイツ語で『Drei Lilien,drei lilien...(三本の百合<ユリ>の花)』という表題で、『24 beliebte Marschlieder gesungen und geblasen(歌と吹奏楽による24の行進歌集)』という副題もあります。 つまり、24曲の行進歌集であり、有名な『戦車の歌(Panzerlied-パンツアーリート)』、『Erika(エリカ)』、『リリー・マルレーン(Lili-Marleen)』、『ヴェスターヴァルトの歌(Westerwaldlied)』、 『3本の百合<ユリ>(Drei Lilien,drei lilien)』などが収録されています。指揮はゲルハルト・ショルツで、歌は西ドイツ連邦軍陸軍第2士官学校合唱隊、演奏は西ドイツ連邦軍陸軍第6軍楽隊とあり、まだ統一前の西ドイツで1961年頃録音された貴重なものです。 ★☆ 『 ♪♪ 三本の百合 Drei Lilien♪♪ 』 ★☆ 歌手「夏木マリ」 ↓ ↓ ↓ の独唱から ・・・まるで、マレーネ・デートリッヒの再現! ★☆『 リリー・マルレーン(Lili-Marleen) 夏木マリ 』★☆ ★☆ 『Drei Lilien drei Lilien Potpourri Musikkorps 6 der Bundeswehr』 ★☆ 歴史をリアルに感じる方法には、ただ文字で書かれた文章を読んでイメージを膨(ふく)らませて当時を知る、あるいは当時の建物や遺跡、城跡や博物館にある武具や精巧な遺物を鑑賞するという方法がポピュラーですが、当時を再現したNHK大河ドラマ『坂本龍馬』の様な映画を通して感じるという方法もあります。また、当時撮影された実際の記録写真や動画を鑑賞することで一段とリアルな歴史の世界に思いを馳(は)せることができます。歴史好きなREALISTは、もう一歩踏み込んでこれに、当時の人々が耳で聞いて感じたその時代に流れた音楽、とりわけ、第2次大戦中のドイツ軍行進歌に興味を持ったわけです。おそらく、当時のドイツ国内の町の隅々までいたるところで歌われていたであろう行進歌を調べてみると、どれも古くからドイツ民謡で歌われていたものが発展したものであり、明るく生き生きとした曲調で歌詞の内容は恋人を偲ぶ歌や山々などの自然を愛する歌など血生臭い戦争のイメージとはほど遠く、現在でも軍隊ばかりか若い学生たちの間で歌われていることがわかりました。 ★☆ このCDの鑑賞後の感想について ★☆ ううむ!素晴らしい! 何といっても、ドイツ語の曲調とリズムの流れ、迫力あるメリハリのきいた演奏、歌声も若き士官学校生なので20代前半のドイツ青年の声で構成されています。録音状態も良く、澄み切った音でした。行進歌のどれをとっても明るく、悲壮感など微塵もなく聴いているだけで元気になれそうな雰囲気がありました。日本語の曲に対する説明もあり、ドイツ語がわからなくても曲の内容が理解できるようになっています。また、ドイツ語を学ぶ人にとっても、その明快な発音で何度も聴くうちに身近に感じられ、何かしらの参考になると思います。 ゲルハルト・ショルツ(指揮) / リリー・マルレーン〜ドイツ名行進歌集 [CD]楽天で購入Please Click Here !!↓Danke Schoen(Thanks) !!↓(ありがとう)^^)/~~♪どのページへのリンクもご自由にどうぞ。♪

2010/08/23

コメント(117)

-

モスクワ『赤の広場』をドイツ陸軍軍楽隊が堂々行進!!

★☆ 2007年モスクワ世界軍事音楽祭にロシアから招待されたドイツ軍楽隊 ★☆Moscow 'red square' marching German army paraded the Regal! ~ 第2次大戦では仇敵同士、ロシアの度量の広さは中・韓とは大違い ~『 昨日の敵は今日の友 』"Enemy of yesterday is today's friends " 第2次大戦中のドイツとロシア(旧ソ連)両国の『独ソ戦』は、国同士で対戦した規模や犠牲者数では、人類史上最悪の激しい血みどろの戦慄的戦いであったことは歴史が示すとおりで、その犠牲者たるや独ソ戦の兵士だけで、ドイツ軍が約400万人、旧ソ連軍が1,500~2000万人もの戦死者を出しているのです。また、ドイツ本国やベルリン占領後の旧ソ連軍の残虐さや逆襲はすさまじく、ドイツ人成人女性の2人に1人の割合で集団でソ連兵に襲われ性虐待を受けたという記録もあります。大半の若者や成人男性が戦死して老人や女子供しかいない都市などでは、毎夜自動小銃を持ったソ連兵たちが女性を襲う目的で街中の女狩りを繰り返し、男装したり地下室などで逃げ隠れして生き残ったドイツ人女性たちがその時の痛々しい様子や驚愕すべき恐怖を綴った手記などが公開されています。 ★☆モスクワ赤の広場で堂々演奏行進の『ドイツ陸軍音楽隊』 ★☆ 「"Preu?ens Gloria" auf dem Roten Platz in Moskau (モスクワ赤の広場での"Preu?ens Gloria<プロイセンの栄光>")」~西部ドイツ放送協会(WDR)番組~ 2007年ロシアの首都モスクワのクレムリン『赤の広場』で開催された世界軍事音楽祭にロシアのプーチン大統領から招待され、堂々とドイツ軍行進曲『Preussens Gloria (プロイセンの栄光)』を演奏・行進するドイツ陸軍軍楽隊の様子です。この映像のポイントは、かつての敵であったはずのロシア人の観衆から大変な歓声や盛んな拍手で迎えられている点です。 ・・ところがどうでしょう?・・両国があれほどに互いに憎しみ合い血みどろの地獄の戦いで過去のどの国も及ばない史上最悪の犠牲者を出しながらも、それは過去の日本と中国・韓国とはとても比較の対象にはならない凄まじいものでしたが・・現在のドイツとロシアの仲は、日本と韓国・中国の仲とは質的に大きく異なっています。特に韓国(北朝鮮も含む)は、日本と直接に国家間で戦争をしたわけでもなく、併合で13万人以上の朝鮮人も日本兵として兵士や中将などの高級将校で共に同じ戦場を戦ったはずが、日韓基本条約(1965年)で戦後処理終了を相互首脳が確認したにもかかわらず、過去に対する「おわび」を今でも日本に繰り返し要求する点では、世界の常識や国際法が理解できない異常な国だと思います。 ドイツとロシアは、特に冷戦後は雪解け状態となり、韓国・中国が日本に干渉する歴史教科書問題の様な事態は両国間には存在せず、互いに独立国として尊重し合い、ドイツ軍のユーゴやイラク・アフガニスタンへの派遣にも何らロシアからドイツに抗議するなどの干渉はありませんでした。この違いというのは、明らかにロシアが韓国・中国とは異なる国民的性格だからであり、将来展望に希望を託す民族性や政治的に成熟した度量の広さからくるものだと思います。また、決定的なのが19世紀のヨーロッパをほぼ支配していたナポレオンのフランス軍相手にロシア軍とプロイセン軍は連合軍として共に戦ったという歴史的事実からの親近感があるのも間違いないでしょう。これは、最近のNHK大河ドラマ「坂本竜馬」で進行しつつある歴史ストーリィが示す強大な幕府軍相手に共に戦った薩摩と長州の薩長連合にも共通した同士的感覚があるようです。★☆『Preussens Gloria Marsch(プロイセンの栄光マーチ 』動画 ★☆フランスの支配下にあったドイツの前身のプロイセン帝国が、1813年の『ライプツィヒの戦い(諸国民戦争)』でナポレオン軍を破り、フランスの支配を終わらせた戦いを再現! 『ライプツィヒの戦い(1813年)』では、ドイツ東部のライプツィヒ(当時のザクセン王国領)で、ナポレオン・ポナパルト指揮下のフランス軍19万と、プロイセン・ロシア帝国・オーストリア帝国・スウェーデンの連合軍36万の間で戦いが行われ、3日間の激戦の末、圧倒的な兵力差の前にフランス軍は敗北しました。 YOUTUBEの映像を観ると、ロシアの首都モスクワの『赤の広場』をかつての敵、ドイツ陸軍の軍楽隊が堂々と『Preussens Gloria (プロイセンの栄光) 』を演奏・行進する様を観たロシア人からは大変な拍手や大きな歓声が上がっています。しかし、想像してみてください!これを日本の陸上自衛隊音楽隊が韓国の首都ソウルのメインストリートや中国の首都北京の天安門広場を堂々と行進する状況を想像できますか?・・REALISTは、まったく想像できません。歓声どころか石が飛んでくるでしょう。これは、明らかに民族性の違いです。☆『German victory march in Paris 1940(ドイツ軍凱旋パレード) 』★ ナポレオン時代にフランスから支配されたドイツが、第2次世界ではフランス軍を6週間で破り、パリ市内の凱旋門を凱旋パレードした歴史的映像 1940年6月14日ドイツ軍は、パリ市内のパレードでは、ナポレオンが建てた凱旋門のあるシャンゼリゼ大通りをわざわざ大量の馬を使用、かつてのプロイセン帝国軍が凱旋するかのような19世紀的パレードを採用しました。小太鼓に装着された「鷲(わし)」の紋章は、戦中は兵士のヘルメットや制帽、制服の胸を飾ったように、戦前も戦後も変わりなくドイツの誇るべき国章です。 ドイツは、第二次大戦中、600万人ものユダヤ人を絶滅収容所などでホロコースト(虐殺)したわけですが、終戦直後はともかく、最近ではほとんど非難もなく、軍隊のアフガニスタンなどの海外派兵や国際協力でも積極的に活躍しています。同じかつての同盟国であり敗戦国なのに自信のない今の日本と大違いで、国家としての独立心は強く、経済面でもヨーロッパの牽引車的優等生であり、独自の兵器産業も世界各国の軍事・治安機関(例:NATO諸国等へのレオパルト戦車の戦略的輸出や日本警察へのワルサーやH&K社製MP5自動小銃などの輸出も含む)等への輸出等で発達しており、軍備面でもアメリカへの依存度は少なくスウェーデン同様に現在も憲法で定めた徴兵制を導入しており、若者の誰もが18ヶ月間の兵役義務があり、兵役拒否者の介護用務など社会奉仕勤務に打ち込む若者たちも国旗や国家に対する忠誠や誇り・愛国心を決して忘れていません。 指揮棒の操作は、軍楽隊指揮操典により、終戦後も戦前と大差なく現在までドイツ陸軍で引き継がれています。 若者の多くが将来への目標や展望を欠き、ただ自堕落な日々を無駄に過ごし勉学を怠り、海外にも興味のない内向きな国に変貌した今の日本とは対照的に、ドイツの若者の大半は郷土や国へ貢献することが郷土や国をさらに発展させ、結果的には国力が増すことで自分たちも幸福になれることをよく理解しています。国防はアメリカに守られているから関係ないという他人事感覚で甘やかされた今の日本人とは異なり、古代日本の防人(さきもり)の様な意識を現在のドイツ人は決して忘れておらず、かつての鎌倉武士たちがそうであったように、何か国難があれば「いざ!鎌倉!」の武士道にも通づる騎士道精神を忘れていないことが、同じ敗戦国でありながら現日本と決定的に違う点です。★☆ 『German Marching Music (ドイツ軍マーチ) 』 ★☆ 2008年に開催されたNATO関係の行事で閉会式で行われたドイツ陸軍軍楽隊による『Preussens Gloria (プロイセンの栄光)』演奏とマーチ 2008年に開催されたNATO(北大西洋条約機構)軍関係の式典で開催されたものらしく、白っぽいサンド迷彩服のアメリカ軍関係者が珍しそうに写真撮影しています。あまりの迫力に圧倒されているのかもしれませんね。 (Thanks) !! ↓(ありがとう)^^)/~~ ♪どのページへのリンクもご自由にどうぞ。♪

2010/08/09

コメント(156)

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

-

- 競馬全般

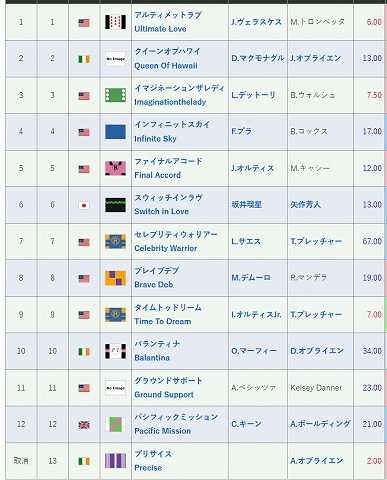

- スウィッチインラヴ(3)~米 デルマ― …

- (2025-11-14 20:03:30)

-

-

-

- GUNの世界

- Mini Mini DERRINGER【SILVER ABS】X…

- (2025-11-13 12:28:19)

-

-

-

- 絵が好きな人!?

- ボタニカルアート教室に慣れてきまし…

- (2025-10-25 19:13:07)

-