2020年06月の記事

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

アジサイ、まだまだ増やしています。

今日は終日雨の予報のためゴルフは中止しました。有り余る時間があるものとしましては、わざわざ雨のなかプレイすることもない、という事で・・・。昔はキャンセル料が取られましたが、今はキャンセル料なしなのです。さて、終日籠の鳥だったもので、またまた智積院のアジサイネタにつて何度もで恐縮ですが・・・ふと気が付くと、小さな苗があちこちいっぱい植えられているのです。余りに小さいので踏まれない様にこんな立派なガードが・・・・アチコチに・・・さて新たに何本植えられましたやら???それと、前にも書きましたが、立派なカメラを持った女性カメラマンが多いのが智積院の最近の傾向です。話は全く変わりますが・・・沙羅双樹について先日妙心寺・東林院の京都新聞のこの記事を載せましたが・・・今度は同じく京都新聞の記事に同じアングル手法での蘆山寺の桔梗が載っていました。毎年毎年こんな季節毎の定番記事を載せているのですね。

2020.06.30

コメント(12)

-

大小茅の輪の準備が整っていました。

6/30はゴルフの予定をしていたので「夏越しの大祓え」はどこにも行けないと思っていました。 そこで、ひょっとすると準備が整っているかも? と昨日6/28に去年も行った新日吉神宮に様子を見に行くと・・・ 早々と準備が整ってしました。 茅の輪が設置されているのは正面の舞殿の向こう側です。 詳しくは去年の記事参照下さい。ここです。 その足で友人宅へ行こうと、偶々、枳殻邸近くの文子(あやこ)天満宮の前を通りますと・・・ここもちゃんと準備が整っていました。 但し新日吉神宮のものと違い、かなり小さかったのでここは頭を下げてくぐらないといけないようでした。 以上は昨日の記事ですが・・・・ 昨日も今日も「洗い」に精出しました。 昨日は新たに別の4.5畳の部屋にかかり、ここまで仕上げていたのですが・・・(写真は今日撮ったので乾いている為対比がはっきり写っています) 今日この部屋は完成したのですが・・・・before & after をはっきりする為に2枚半だけ、当分この状態で置いておくことにしました(笑) そして、先日は物置用廊下の洗いを載せましたが、今日は南側の座敷の廊下の洗いにかかりましたが・・・ 手前の4枚程完了しただけ、写真の様に先が長いです。

2020.06.29

コメント(14)

-

あちこちの「洗い屋」続けています。

過日(6/17)のブログでアクトリンが配達されたところまで書きましたが、そのアクトリンを使って「洗い屋」続けています。外回りや建具は主にマジックリンでの水洗いでしたが、家の中はリンレイの漂白剤を使い、無くなったので新たにこのアクトリンを使い出したのですが、2液を混ぜるリンレイ製品と違い、1液をそのままや、適当に薄めて使うだけで良いのでアクトリンの方が使い易いです。アク取り効果はどちらも変わりありません。初めは柱や梁、欄間から始めたのですが、天井の汚れが目立つため先に天井を洗うことにしました。しかし、これが大変、脚立の乗って上を向いての作業で首が痛くなるので、そう長時間続けられず休み休みの作業になり、なかなか捗りません。これがbeforeで・・・これが途中(向うの3枚だけがbefore)これは反対側の施工中です。まだ完全に乾いていませんが綺麗になり部屋が明るくなりました。天井は4.5畳の部屋一つ完成し・・・・隣の物置になっている北側廊下にかかりました。物置きだけに天井も一番汚いので優先順位を上げたのです。beforeこれは反対側のafterです。一番手前がbeforeでその先が上の2枚の写真のafter部です。この廊下の陰になっている梁についているハンガーなど吊るすものは・・・前に書いたこと有りますが、陶器製です。プラスチックなどなかったときの「遺物」です。・・・・と言うことで、急ぐ仕事でもないのでボチボチ進めています。

2020.06.27

コメント(20)

-

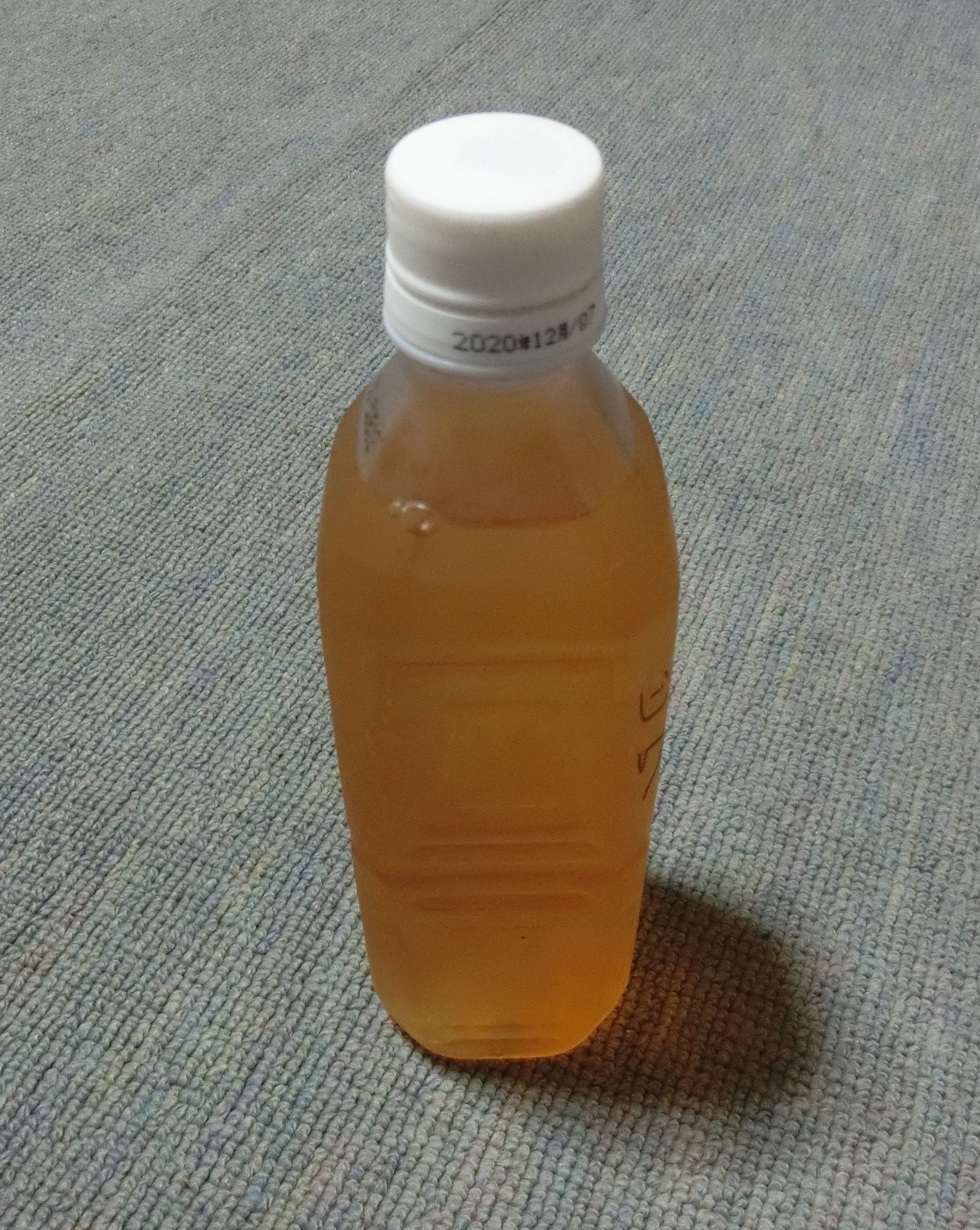

健康薬用茶飲み比べ

いつもの後輩さんに貰った薬用茶リストに基づき、ドクダミ、ヨモギ、ツバキの葉、柿の葉、ビワの葉、アカメカシワの葉の 6種類を乾燥させました。ドクダミとヨモギのミックスは既に飲んだのですが、ドクダミの味が強くてヨモギの味は分かりませんでした。そこでいろいろのお茶をミックスする前に単体でどんな味がするか試しました。最初にツバキを飲んだのですが、黄色がかったお茶で飲みやすかったのですが、写真撮る前に全部飲んでしまいました。次にビワなのですが・・・色も良し、味も良し・・・・クセもなく、美味しい飲み易いお茶でした。次が柿です。色が一番濃く、渋みが有りました。 ちょっと薄めて飲もうと思うほど渋い濃い味でした。そして、最後に左側がアカメカシワです。(右側は柿です)このアカメカシワはドクダミと良く似た薬用そのものの味ででした。現状の材料を単体で飲み比べた結論は・・・私としては一番入手し難いビワが一番、次に飲み易さのツバキ、柿とアカメカシワはドクダミ同様に薬を飲むという感覚の飲み物でした。従ってビワの葉が手に入ったら単体で飲み、他の材料はミックスして飲むと云う結論に至りました。みんなミックスしたらどんな味になるのが??? まあ薬臭いのは間違いないですが、楽しみです。

2020.06.26

コメント(16)

-

欲張ったオブジェ??

神社などが沢山の参拝者に来てもらう為には「仕掛け??」が必要です。京都では昔から有名なのに、天満宮の牛があります。この牛は錦天満宮のものですが、(勿論北野天満宮にも・・・)撫でると、頭が良くなると言われているので合格祈願や成績が良くなる様に撫でる人が後を絶たず。この様にピカピカに光っています。 (写真はグーグルより借りました)また、安井金刀比羅宮には縁結び、縁切りを願ってくぐる「縁切り 縁結びの碑(いし)」が有りここも有名なスポットです。どちらからか忘れましたが片方からくぐると悪縁を絶つことが出来、反対側からくぐると縁結びが出来るという、上手く考えた「仕掛け」があります。縁を切る様にくぐって、その場で反対向けにくぐり直し縁結びを祈る参拝者も多く、いつも行列が出来る程です。以上のスポットは今更取り上げて説明をする事なんて不要な有名スポットですが・・・・京都新聞を見ていて上の二つのことを纏めて真似た(と言えば罰があたるかも知れませんが)ものが完成したと言う記事が目に入りました。この記事なのですが・・・・「オブジェ」なんて書いてあるのも面白いです。撫でたり、くぐったり・・・・やる事が多いので忙しいお参りになりそうです(笑)

2020.06.25

コメント(14)

-

大江山 生野の道の遠ければ・・・・

昨日の続きです。床尾山を下山後、福知山へ・・・ビジネスホテルに泊まって翌日は・・・『大江山 生野の道の 遠ければ まだふみもみず 天の橋立』の大江山に登りました。詠われている『生野』は福知山の地名ですので、この歌では踏みも(文も)しなかった大江山と生野の両方に踏み入れたことになります。 大江山と言えば鬼と酒呑童子(しゅてんどうじ)・・・登山口から鬼のお迎えです。アップしますと・・・鬼のモニュメントは他にももっと有ったのですが、みんな恐いと云うよりユーモアな顔ばかりでした。そして超特大の鬼瓦までも・・・車で登りきると、ここが登山道です。位置的にはこうなります。現在地から鳩ヶ峰~鍋塚まで行って引き返す予定で出発しました。登山口はこの大江山鬼嶽稲荷神社(おにたけいなりじんじゃ)の横です。登山口からはいきなり長い階段の急登でした。大江山は14年前に登っており今回2度目ですが、前回は逆コースでした。360度のパノラマではあるのですが、全方向山並みばかり、眺望の良いはずの鳩が峰に向かいました。鳩が峰に到達しますと・・・眼下に加悦町(かやちょう) (今は周辺の町と合併して与謝野町)この辺りは丹後ちりめんの産地で昔は街中機織りの音がした街です。そして方向を少し北に転ずると・・・天橋立が見えると思ったのですが山に遮られて見えず。多分青矢印の辺りではないかと思いますが・・・ここで天橋立が見えないなら、右方向の鍋塚まで行っても余計に見えないはずと予定変更して引き返すことにしました。引き返そうとする千丈ヶ嶽はこの谷をくだり、登り返して頂上のくびれたところです。大江山鬼嶽稲荷神社まで引き返しますと、鬼の洞窟の案内板が有ったのですが・・・急傾斜の谷の下300mは2日間の登山の後の体には厳しいのでパスしました。その代わり比較的平坦な70m という距離に魅かれて行った滝はなかなかのものでした。・・・・と言うことで予定変更して鍋塚まで行かなかったのでランチ、コーヒータイム入れて4時間の山行でした。

2020.06.24

コメント(12)

-

府県境を跨ぐ床尾山・大江山登山行

6/20のブログに、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための都道府県境をまたぐ移動が全面解除されたのち、京都に賑わいが戻って来たことを書きましたが・・・同じ趣旨で自粛していた他府県の登山仲間との他府県への登山に行って来ました。振り返ると昨年10月の東北登山以来8ヶ月ぶりの事でした。(途中12月に入院もあり)兵庫県等、西の方への登山では通常、和歌山から来られる仲間の車に中国道の西宮・名塩パーキングエリアでピックアップしてもらうのですが、今は中国道リニューアル工事で通行止めの為。茨木インターでピックアップしてもらい、高槻から開通した新名神経由で目的地に向かいました。新名神の開通した部分は初めて通ったのですが山また山の中に良くもこんな道路作ったなぁとびっくりする程山が掘削されたり、トンネルの連続でした。さて、今回の目的の山は蕎麦の出石町(今は豊岡市) と朝来市、和田山町境の西床尾(とこのお)山・東床尾山と鬼の大江山で、一泊二日の登山でした。東床尾山と大江山は関西百名山に含まれています。大江山は2度目の登山でした。さて、床尾山は・・・★印のらかん口から青矢印のルートで登りました。登山口から登山開始・・・間もなくこんな案内が・・・金山だったのですね。写真がピンボケになりましたが、坑道跡も・・・登山道は渓流沿いだったので、良く降った雨の後で水量も多く、苔生した岩等滑り易く、難渋の行進を強いられました。やっとの思いで到達した西床尾山は、眺望も良くなく、早々に東床尾山へ向かいました。向うに見えるのがその東床尾山です。そして、ついに東床尾山頂上が・・・・東床尾山は西床尾山より標高が4m程低いのですが、関西百名山にはこの東床尾山が名を連ねているのに納得。眺望と言い、山頂の様子と言い、西床尾山より格が違う山でした。眼下に流れるのが日本海へ流れる円山川です。遠くに見えるのが豊岡市(旧の日高町か?)です。そしてこちらも豊岡市(旧出石町か?)360度のパノラマを可能にしている灌木は・・・この花の咲く、一面のお花畑・・・まだ、ほんのチラホラ咲きでしたが、もう1週間ほど経ったら、一面黄色に覆われて360度の眺望と併せ圧巻の光景になるのでしょう。(今回のメンバーに花博士がいなかったので、花の名前をエバーグリーンに問い合わせ中です)そして下山道もジクザクではない一直線の急傾斜で滑るに注意しながらの下山、労力が倍かかりました。登山道から視界が開けると・・・糸井の大カツラ。程なく車を駐車した登山道に帰り、宿泊地の福知山に向かいました。11時に登山開始し下山が15時48分 4時間48分の行程でした。鬼の大江山は明日に続きます。

2020.06.23

コメント(16)

-

都道府県境をまたぐ移動全面解除効果なのでしようね。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために自粛を求めた都道府県境をまたぐ移動が、昨日の6月19日から全面解除されました。そんなニュースを見て、どれほど変わるのかなぁ?? と思ったりしたのですが・・・・今朝、京阪電車に乗ると、今までとは比べ物にならないほど乗客が多いのです。勿論外人観光客も多かった以前の混雑まではありませんでしたが・・・七条駅で降りて、三十三間堂方面に歩いていても、見るからに観光客らしきリュックを担いだ夫婦ずれなどが多く、静寂が続いていた七条通りも、何か賑わいが戻って来た気がしました。ましてや、こんな旅行カバンを押す姿なんて何か月振りに見た光景か??? と何か嬉しくなりました。以上が今朝10時頃の光景だったのですが・・・・今度は午後3時頃に智積院を通ると一層びっくりする光景が広がっていました。こんなに人が多い智積院はコロナ騒ぎが起こる前にも余り観ない光景でした。ましてや着物姿を見るのも何か月振りの事か、何か華やいで気分になりました。こんな光景を見て、改めて移動制限解除の効果は凄いと思いました。・・・・という事は罰則の無い制限でもちゃんと守っていたと言う国民性を改めて認識することに・・・・。それから話は全く変わりますが、この時期の定番の京都新聞ニュース、今年も・・・毎年撮影アングルまで同じです。去年の写真でない証拠は落ちた花を眺めている人のマスクというところでしょうか(笑)

2020.06.20

コメント(22)

-

薬用茶の続きです。

薬用茶の話が続きますが・・・いつもの後輩さんに貰ったリストにツバキの葉も含まれているのですが・・・・ツバキはいつも選定に苦労して、剪定クズが沢山出る厄介な木と言う印象があるものですから、薬用とは結び付かずにいたのですが、貰った効用表を良く見ますと・・・椿の葉の効用は「血糖値降下、体内の脂肪低下」とか。血糖値の降下は今の私に一番必要な効用なので、「剪定⇒ゴミ」ではなく、「剪定⇒活用」の為に切り取って来ました。この様に茂り過ぎているので、いずれは剪定しないといけないツバキの木から・・・取りあえずこれだけ「収穫」したのですが、ツバキは他にも木があるので無尽蔵(?)の材料です。今まで椿の剪定クズはゴミでしたので活用出来れば一石二鳥になのですが・・・・。

2020.06.19

コメント(10)

-

薬用茶またもう一種追加

手作り薬用茶も ドクダミ、ヨモギ、アカメカシワ、柿の葉と種類が増えたことを書きましたが・・・今回ご近所さんから庭で生ったビワを頂きました。翌日出かける時そのご近所さんの家の前を通り、礼を言おうとすると、ご主人がビワの実を採る時一緒に切られたビワの葉を裁断されていたのです。実を貰った礼を言うと同時に、葉も貰って、Uターンして持ち帰りました。これでまた薬用茶の材料が一種類増えました。大きいのでカットしてネットに詰めて乾燥中です。

2020.06.18

コメント(16)

-

乾いても、そこそこ綺麗iに ! !

過日、水洗いした屋外の完全に乾かない段階でのafterを載せましたが・・・日を改めて乾いた状態で確認すると・・・・・予想していたより綺麗になっていました。柱や戸の下部はまだ完全に乾燥までは行っていませんがこれだけ綺麗になると満足です。門の内側、玄関の戸もbefore とafter対比のため半分だけ洗っておいたのですが、これも満足ものでした。マジックリンの力、凄いです。この仕事、室内の洗いの薬剤が来るまでにと、やり出したのですが、まだ完了していないのに・・・室内用薬剤「アクトリン」が配達されました。前に使ったリンレイの薬剤とどう違うか、どちらが良いか?? やってみての楽しみです。

2020.06.17

コメント(8)

-

社宅でもなく、住宅でもなく「役宅」だったとは!!

ブロともさんから『枳殻邸(渉成園)の近くに古い鉄筋の建物があるけれど、何の建物かな? 』 ・・・と言う書き込みを頂いたので・・・、それは東本願寺の社宅ではないでしょうか?? と返事させて貰ったことが有りました。昨日この建物の近くの友達の家に行くことになったので、『その建物はこれではないでしょうか??』という事実に基づいた検証のため、寄って撮って来ました。この建物ではないでしょうか?? 前からこんなに蔦が絡まっていたかなぁ?? 向こうの正面に見えるのが枳殻邸の入口です。『社宅』と書かれているとばかり思っていた表札が、良く見ると・・・『役宅』と書かれていたのです。役宅なんて聞いたこと事なく、役員の役かなと思ってnet検索して見ると・・・役宅とは? 特定の役目に当たる人が住むために設けてある住宅。官舎。 歴史民俗用語。 と書かれていました。なるほど、会社でもないし、役所でもないので社宅とも官舎とは言わないのは当然。住宅なら一般的だと思うのですが、何分にもお寺のこと、古式ゆかしいこんな言葉が宗内では通常語なのでしょうね。ところでこの第二役宅の左に第一役宅があるのですが、この蔦の絡まる建物も元役宅と思っていたのですが、良く見ると住宅ではない様です。そこで、このあと訪ねたこの近所に住む友達に訊ねてみると・・・今は使われていないようだけど住宅ではなく、事務所的な建物だったはずとのこと。入口左右の窓の装飾品はデザインが分からないほど蔦に巻き付かれ・・・風格さえ感じる建物になっています。この建物今後、どんな運命を辿るか分かりませんが、活用の道がないかなあ・・・と思いました。話は全く変わりますが、京都新聞に、季節の風物詩について書かれたこんな記事が有りました。私は下鴨神社の『蛍火の茶会』は知りませんでした。6/30の「夏越し祓え」今年は他に予定があって当日行けません。その様子は去年の記事を見て下さい。ここです。

2020.06.16

コメント(14)

-

お誕生会??

今日6/15は三十三間堂の拝観再開予定日とされていましたが、どうかな? と思い前を通りますと・・・確かに再開はされていましたが、人影は疎らでした。そのまま智積院まで行きますと・・・こんな立て看板が・・・・左も・・・右も桔梗が咲き誇る参道を進みますと・・・金堂から沢山の正装した僧が退出中で・・・・隣の明王殿へ移動中の様でした。移動すると・・・多分先頭には赤い法衣の化主(けしゅ・管長のこと)が居られたのではと思いますが・・・その後に紫の法衣の僧の集団が・・・続いて緑色の法衣の集団が・・・そして、次に からし色の法衣の集団が入って行かれ・・・最後に黒い法衣の集団が・・・と待っても来られないのです。場所を移して見ると、黒い法衣の僧たちは、建物の反対側(写真の右側)へ入っていたのです。・・・という事で序列による法衣の色の違いが明確になっていた気がしました。金堂の後ろのアジサイ園は・・・そして、ついでにと思い何回も書いて来ました宿泊設備の「智積院会館」について、もうホームページに載っていないかと思い調べると・・・詳しく載っていました。京都旅行の折りの参考にして下さい。 ここです。

2020.06.15

コメント(8)

-

健康薬用茶作り 続き

過日、健康薬用茶作りに挑戦という事で、ドクダミ、ヨモギ、アカメカシワまで書きましたが・・・ 庭にたっぷりある柿の葉も採取しました。 実は柿の葉は秋に茶色や赤に色付いた時に採るものと勝手に思い込んでいたのですが、貰った一覧表に書いてある採取時期が5月になっているので、早速「収穫」しました。 そして、ドクダミですが・・・採り頃に育った(?)ものがかなりあるのですが、まだ在庫(?) が沢山有るので収穫せずに成長を待っています。 ところで、どこにでも生えている、ドクダミ同様邪魔者的なアカメカシワですが、その横に「梶の木」が沢山生えているのです。 昨年七夕の頃に「昔、七夕の願い事を書くことに用いられた」と書きましたが葉の形や、生え方がアカメカシワに良く似ているので、この梶の木の葉も薬用効果が有るかも??? と「梶の木 茶」をキーワードで検索しますと・・・・ 「飲むお茶」については記述がなく、茶道の関連で次の記述が有りました。 七夕のお点前といえば、葉蓋 裏千家では、七夕の時季に、「葉蓋のお点前」があります。普段使う、水差しの蓋が、梶の葉になるのです。とても涼し気で、七夕らしいです。 ・・・・という事で健康薬用茶のティーバッグ済みのものを別にしてこれだけの材料が溜まりました。 右からアカメカシワ、柿の葉、ヨモギ、ドクダミです。 一生懸命飲まないといけない量です。

2020.06.14

コメント(14)

-

続 家の洗い、

過日書きました「家の洗い」ですが、先日買ったこの「白木漂白セット」が1部屋の柱と梁と欄間を施工しただけで無くなったので・・・・次の段取りをしました。プロなら分かる液剤の良し悪しですが、何分にもアマの初めての事なので、何が良いか分かりません。プロ向けと思われる安いものもあるのですが、今度は施工が簡単そうに書かれていたこれを発注して納品待ちです。室内では水洗いが必要な洗剤での洗いは出来ませんのでこれらの薬剤を使わないといけませんが、屋外は水を流しながら出来ますのでマジックリンと束子で門の洗いをしました。(この洗いをしている時に昨日のブログに書きましたアナグマを見たのでした)何分にも屋外ですから、じゃぶじゃぶ水を掛けても問題なし。左がbeforewで、右がafterと云うより途中です。マジックリンをふんだんに噴霧して束子でこすり、水を掛けて取りあえず終了です。まだ乾いていないので、綺麗に見えていますが、乾いてどれだけ綺麗になっていますやら・・・・。横向けに打ち付けて有る細い竹まで綺麗になるとは思いませんでした。裏面はまだ未了です。

2020.06.13

コメント(12)

-

アナグマ (?) 現る

昨日(6/11)の夕方の読売テレビでハクビシン(白鼻芯)の事を取り上げていました。何でもこの外来種は既に日本全国で繁殖しているらしいのですが、関西では滋賀県に多いと言ってました。昨日そんなことを知ったばかりなのに、今日京都の隠れ家の外で門の戸の洗いをしていると遠くに見えるものがあり、慌ててカメラを取りに入って撮ったのがこれなのですが・・・自転車の人が近づいても逃げることも無い親子連れ・・・慌てて、望遠で撮っているので画像が悪いですが・・・てっきりハクビシンかと思い、netで調べると、ハクビシンである様にも見えるが、ちょっと違うし・・・・と思っていると画像を送っておいた娘からアナグマと違う?? とのラインがはいりました。直ちにアナグマの画像を見て見ると・・・・やはりそのアナグマのようです。京都の隠れ家は近くにお墓が有るので、猫が捨てられる事が多く、野良猫化して困る事が良くあるのですが、このアナグマ(らしき) の親子も上の写真の様に自転車の人が近づいても逃げる事も無かったので、ひょっとすると飼われていたものが捨てられたのかもしれません。 もし周辺に居付いたら・・・どんな被害があるのか??? 厄介なことになりそうで困った事になりました。お墓にはイノシシや猿に注意の貼り紙も有りましたが、新たにアナグマも加えないといけないのかも。

2020.06.12

コメント(12)

-

話喰いのテイカカズラ (定家葛) 探訪

ブロともさんのブログ記事のテイカカズラ (定家葛) なるものの名前の由来にビビッと反応して、早速探訪に行って来ました。 そのブログはこことここです。場所は先日初めてウオーキングで行った山田池公園です。公園事務所で、テイカカズラのゲートがどこにあるか訊ねると、もう遅いのではとの悲観的な情報ながら場所を教えて貰い、池を半周して目的地近くの釣り橋から眺めると・・・なんと、先日来、当ブログに何回も登場している交野山(右) と国見山(左) が・・・アップしますと交野山のあの頂上の岩まで良く見えました。こちらはゴルフ場から仰いだ国見山です。さて、テイカカズラのケートなのですが・・・確かに名前の由来通り(お墓ではないですが) 蔦が巻いてはいたのですが・・・聞いた通り花は終わって、一斉に咲いて一斉に散った様な形跡だけが残っていました。よく見ると、一つだけ花が残っていました。まあ一つでも見られたから良しと言う所です。傍にこんな満開の花が咲く高木が有ったのですが・・・・私には名前が分かりません。そして、ショウブ園では・・・・これぞ見頃のショウブだったのですが・・・コロナ禍で入場禁止、柵の外からしか見られませんでした。この日は山田池往復と、公園内をほゞ一周したので19100歩の歩きでした。

2020.06.11

コメント(14)

-

季節の移ろい3題

1. 早いもので早や1年、毎年報告している事ですが・・・我が隠れ家の半夏生、冬の間は跡形もなくなっていましたが、ちゃんと芽を出して育ったと思っていましたら、早や少しだけですが、化粧を始めました。2. 智積院の沙羅双樹の花も咲き出しました。妙心寺の東林院では落ちた花をそのまま綺麗に並べます?? が・・・・落ちた花tが無いと余りサマにならないはず。こちらでは勿論、まだ落ちた花はありませんでした。3. 智積院のヤマボウシ・・・つい先日まで白い帽子(?)を被っていましたが・・ 今日通りますと・・・早や、緑の実が沢山生っていました。。去年は余り生らなかったのに、今年は豊作のようです。さて、赤く熟れるのはいつ頃だったか???楽しみです。

2020.06.10

コメント(16)

-

国見山を仰ぐゴルフ

昨日は3月9日以来のゴルフ、いつものHKゴルフ場でした。緊急事態が解除され、屋外でのことなので、まあ良いか!! という事で・・・ゴルフ場でのコロナ対策は・・・1. 風呂は無し。シャワーあり。(シャワーもせずにそのまま帰りました)2. 食堂は換気の為開けた部分があり、そこには網戸がなされていました。3. バンカーではボールを打った後、トンボを使わずに足で土をならすこと。4. ホールに入ったボールを取る為にピンを持たなくて良いように塩ビパイプをカットしたものを入れてありました。こんな具合に・・・なるほど考えたもの、確かにピンに触りませんでした。さて、いつも行くこのゴルフ場は先日の3/9に国見山に登った時、頂上から見下ろしたゴルフ場です。3/9のブログに載せた眺めがこれなのですが・・・頂上からはこんな眺めですから、当然ゴルフコースのかなりのホールからこの国見山が見ます。左の山なのですが・・・ このゴルフ場もかなり高い位置なので、今迄は枚方や比叡山や愛宕山、男山、京都タワーなどの京都方面の眺望を楽しむだけだったのですが、国見山を知って、俄然見る方向が変わりました。そして、またまた新発見・・・・今迄はゴルフ場では、秋のムカゴ程度しか収穫(?) が無かったのですが、お茶づくりを始めてアカメカシワをお茶に加えることを知ったのですが、ここにも・・・・それでなくても茂るのが早い雑木なので、伐採に手間をかけておられるはずと、貰って?? 来ました。

2020.06.09

コメント(14)

-

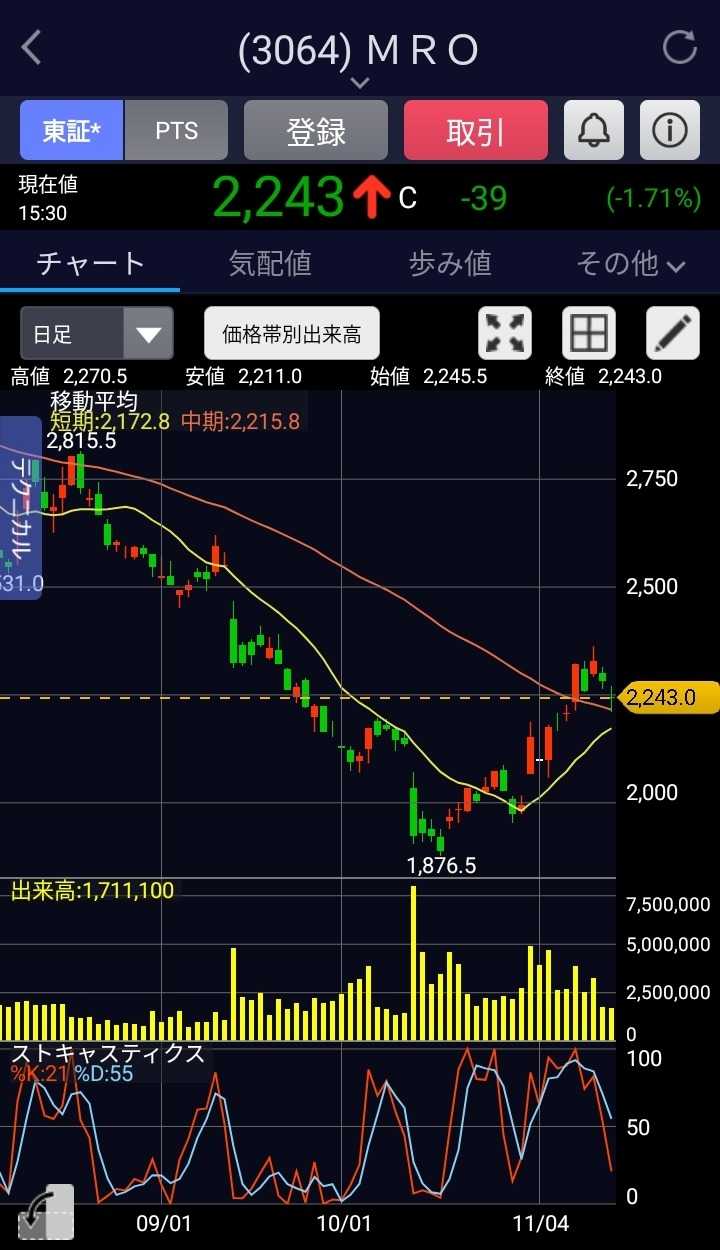

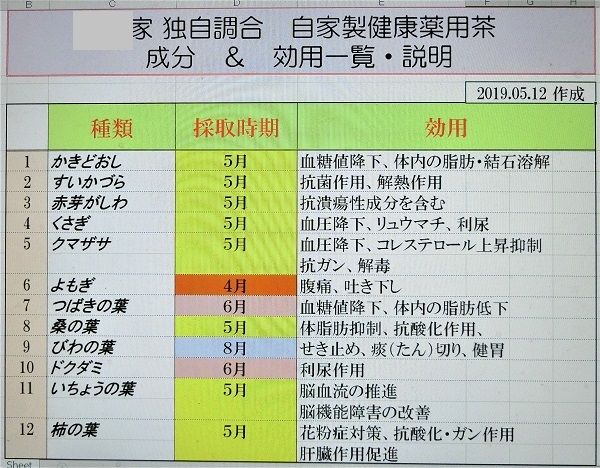

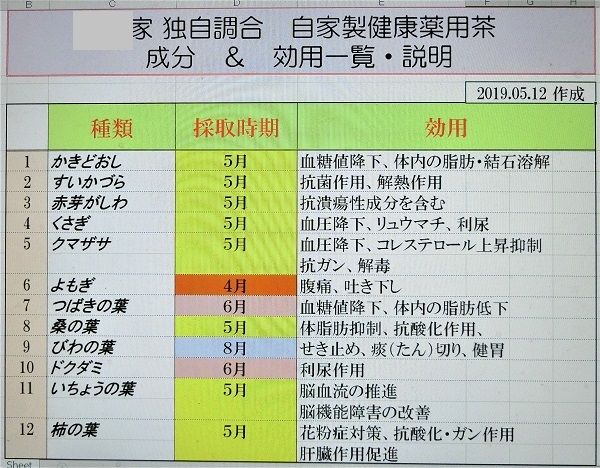

健康茶作りに挑戦。

今年の4月に庭の天敵・ドクダミについて書いた時、いつもコメントをくれる「いつもの後輩」さんからドクダミを初め種々薬用茶を薦められこの様な成分・効用一覧を貰いました。ドクダミ茶は別の友達にも貰って飲んだことあるのですが、無くなるのが飲むのを終わる時であったのですが、今回は作る事に挑戦しました。この表ではドクダミは利尿作用となっていますが、調べると・・・「血管の強化 毛細血管を丈夫にして、血行を促進する」・・・なるほどそれなら良し。ドクダミ以外には色々ある中で手っ取り早く入手できるヨモギを加えることにしました。次の候補は入手簡単なのアカメガシワ、柿等ですがクサギだけはあの臭いが有るので除外です。さて、天敵として駆除したドクダミと路傍で採ったヨモギを、はじめは新聞紙の上で干し、ある程度乾いた段階で、タマネギ用のネットに入れ合計5袋を長らく乾燥し・・・・これは2袋使ったあとです。新聞紙の上で揉んで細かくして・・・ティーパックに入れ・・・煎じると・・・こうなりました。美味しいものではありませんが、薬としてなら飲めないこともありません。・・・と言っても邪魔者の時は沢山生えすぎて困るのですが、有効利用するには・・・直ぐ無くなりそうなので早く大きくなれと言いたいくらいで勝手なものです。アカメカシワと柿の葉ともう少しドクダミを採って「製茶」しないといけません。ところで数年前に建仁寺で拾ったお茶の実でお茶を作る計画は・・・鉢植えだからかも知れませんがまだ茶摘みするに至らない大きさなのです。

2020.06.07

コメント(14)

-

初めて家の洗いに挑戦

過日配達されたと書きました「白木漂白セット」でいよいよ家の洗いに着手しました・セットの中にはA液とB液、その混合液を作る計量カップ、ブラシに刷毛が入っていました。そして、説明書に従いコンビニでゴム手袋を調達・・・早速説明書に従いA液とB液を混ぜ・・・そして脚立と養生用のブルーシートと古新聞で容易万端整いました。あとは襖や障子を外し、家具も移動。これが一番厄介です。最初に試したのが下の写真の左右の柱です。左がBefore 右がafterです。同じく長押(なげし)でもテスト。Before & after が分かり易いように対比ばかりしていました。液を塗布して洗っても乾くまではどれだけ綺麗になったかを知ることが出来るのは液体に抽出された汚れだけです。欄間のこれがbeforeで・・・こちらが別の場所ですがafterです。沢山写真を並べましたが、写真の写り具合により、効果が有った様なもの、余り効果が無いように見えるものありますが、まあ綺麗になり効果ありと納得出来る結果でした。特に部屋が明るい感じになったのが良かったです。ただ建具も天井も施工せず、1部屋の長押と柱の洗いだけで1セットの7分の5の液体を使ってしまったので、単純に1部屋、ほゞ1セットが要ることになり続けるためには買い足しをせねばなりません。どなたかに云われました通り、ここもあそこもと掃除地獄に陥りました。

2020.06.06

コメント(16)

-

飯盛山・室池・野崎観音 登山 その2

昨日の続きです。飯盛山からは一旦下って又登った先の室池公園に向かいました。飯盛山から室池に向かう下りは、手入れの行き届いた植林、絵画調で撮りますと・・・下った沢に有ったこの清水、冷たくって美味しかったことこの上なし、乾いた喉を潤す為に何倍飲みましたやら。 コーヒーを淹れる為に持っていたヘットボトルの水も全部入れ替えました。水も美味しかったのですがその後・・・この野イチゴも味わえました。室池は標高300m程の高地にあるダム湖です。大体ぐるっと回ったのですが、特に写真に収める光景も無く、湖畔でランチとコーヒータイムをとり、野崎観音へ向かって左から右へ下山しました。一番高かった飯盛山では霞んで眺望が良くなかったのですが・・・野崎観音近くまで下りると・・・またまたアベノハルカスが方向を教えてくれました。正に「ランドマーク」てす。程なくついた野崎観音は・・・・♫ 野崎参りは・・・屋形船でまいろ どこを向いても菜の花ざかり 粋な日傘にゃ 蝶々もとまる呼んでみようか土手のひと・・・野崎参りは・・・屋形船でjまいろお染久松 切ない恋に・・・・・・・・♫ の歌で歌われたお染久松の心中事件で余りも有名。お参りを済ませたあと、案内に従い・・・2人の塚まで足を延ばしました。その後はJR野崎駅まではほんの10分足らずの下り坂・・・振り返りますと・・・こんな景色でした。・・・という事で昨日書きました通り、全行程10.5km、5時間10分の歩きを無事完歩出来ました。

2020.06.05

コメント(12)

-

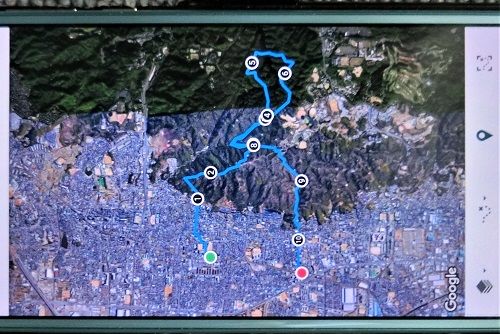

飯盛山・室池・野崎観音 登山

昨日は誘って頂き、飯盛山(314m)・室池・野崎観音 に行って来ました。当然ながら帰っての体力は無く、ブログ更新、ご返事は休ませて頂きました。今回登山候補は他にもあったのですが、それを後回しにしてこのコースを希望したのには理由が有りました。それは四条畷神社と楠木正行(まさつら)像を見に行ける事に有りました。何故なら新太平記を読み終え、今、南北朝を読んでいるのですが、楠正成 (正行親子) が主役的立場にあるからです。待ち合わせ・スタートはJR・学研都市線の四条畷駅(緑〇)で、ゴールがJR野崎駅(赤〇)で青線の全行程10.5km、5時間10分の歩きでした。(因みに自宅出てから帰るまでの歩数は32400歩でした)四条畷駅から住宅地を抜けると、直ぐ四条畷神社の参道です。祭神は楠木正成の長男正行(まさつら)創建は明治時代。正行の父正成を祀るのは神戸の湊川神社で両方とも戦死した場所に祀られています。京都の豊臣秀吉が祭神の豊国神社も創建は明治時代です。徳川幕府を倒した明治政権が、民心を脱徳川に向ける為、徳川に倒された豊臣家や、南北朝時代不利を覚悟で南朝に与(くみ)した楠木親子を神様にしたのですから、それもおかしい話ではあります。(尤も徳川家康も、徳川家によって東照大権現と言う神様になっていますが)・・・・という事で、神戸湊川での戦いに赴く父正成が、父亡きあと天皇家につくすことを正行に命じての桜井の別れの銅像が有りました。因みに、楠木正成・正行親子が忠誠を誓ったのは南朝側、現天皇家は確か北朝側のはずなのですが・・・お参りを済ませると神社からは長い階段の急登・・・頂上には正行の大きな像が・・・・この正成・正行親子の桜井の別れは唱歌にもなっており、聞けばご存知と思いますが、上の親子の分かれの像も、皇居前広場にある父・正成の乗馬姿の像も出て来ますので、是非見て、聴いて下さい。 ここ です。因みにその皇居前ひろばにある正成像は我が隠れ家にも有りまして・・・・戦前の忠君思想華やかなりし時流行ったのでしょう、多分!!このあと室池公園。野崎観音に向かうのです、明日に続きます。それから、この日帰りますと・・・これが配達されていました。忙しく??? なりそうです。

2020.06.04

コメント(14)

-

ヒマ人ならではの定点観察

智積院の寺紋は桔梗なので、参道に沢山の桔梗が植えられている事について何回も書いて来ました。4/7のブログでは埋められたプランターから芽を出したところを・・・・そして、5/16にはここまで育ったところを・・・・そして、5/30には今にも音をたてて開きそうだと、こんな蕾を載せました。そして中一おいて、昨日6/1には、既に開花しているかと思い行って見ますと・・・・まだ開く前に紫色に化粧している状態でした。ここまで来ると、こちらも意地??です・・・・・・今日6/2にしつこく観察に行きますと・・・・ついに、ついに開花していました。・・・と言っても日当たりの良い場所の極々一部の苗だけで、あとの開花はまだまだ先の様です。アジサイも一部は開花していますが、まだ早いので、アジサイと桔梗をセットで沢山楽しむにはまだそこそこの日数が経ってからが良いと思います。

2020.06.02

コメント(14)

-

今、流行(はやり) の木賊(トクサ)

京都の街に民泊が開業し始めた頃、アチコチ、外観を綺麗にリフォームした民家の入口に、判を押したように暖簾がぶら下がり、ここは民泊ですと言う目印になりました。その後、管理の合理化の為に入口の鍵が数字が並んだリモートロックが付いている事も民泊の目印になりました。・・・いう事で、暖簾とリモートロックが民泊の代名詞の感があるのですが、最近はもう一つ、入口に景観を良くするために木賊(トクサ) が植えられているのが目立つようなりました。確かに恰好良く見えるものです。ここは民泊では無いようですが・・・・ここも民泊に関係いのですが、鬼門に植えておられます。鬼門と言えば白い砂や石を置くのが多いのですが・・・・(南天も植えてあるようです)ということで・・・・こんな流行に乗って我が家でも地植えは無理でも大きなプランターにトクサを植えて玄関に置こうかな、と思い始めたのです。と言いますのはトクサの繁殖力は凄くって、庭のトクサがこの様に密集ならまだしも地下茎でドンドン増えて行くのでしょっちゅう抜いているのです。先日載せました半夏生の写真にも侵略して来た?? トクサが写っています。これも抜かないといけないのです。木賊(トクサ)と言えば乾燥したものを束ねた断面で金属の磨きに使われたもので勿論紙やすりが一般的な今も高級つげぐしの歯や漆器の木地加工、木製品の仕上げ工程などに使用されているらしいです。名前の由来は研磨に用いたので「トクサ」(砥草)とか。

2020.06.01

コメント(16)

全25件 (25件中 1-25件目)

1