2021年01月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

水鉢の漏水対策奏功 そして次の仕事も・・・

過日火鉢の鍔を切り落とした水鉢が漏水。そしてボンドで止水したけれど漏水が止まらなかった事を書きました。その漏水対策にこの様にボンドを塗りましたが漏れは止まらず・・・漏水箇所が分からない為、全面にこのコールタールを塗る事にしました。このコールタールは黒塀を塗装する時、防腐剤のクレオソートだけでは茶色くなるし、コールタールだけでは粘性があって塗り難いので、その両方を適当に混ぜ合わせて塗る為のもので、前回塗った残りがあるのです。さて、今回はその粘性で漏水箇所を埋めるのですから、このコールタールをストレートで塗りました。結果は・・・・水を入れても、バッチリ漏水は無く、成功でした。ただ、水には油膜が出ましたが・・・雨水を溜めるだけで。金魚やメダカを飼う場所でもないのでこれで良しです。まあ、油分も段々取れて行くと行くと思います。そこで、気になり出したのが、別のこの火鉢ですが・・・「昔の道具」として残して来ましたが、もう良いか? と、これも水鉢用に鍔を切り取る気になったのですが・・・友達がラインでトクサを植えている、この写真を送ってくれました。なるほど、玄関飾りにピッタリ、トクサなら繁殖し過ぎていつ抜いている位なので、即やます。底に孔をあけ開けるのであれば、原形のままなので、「昔の道具」の展示にもなりるし・・・庭に転がっているいるより遥かに有意義!!・・・と、トクサを植えることにしたのですが・・・底に孔を開けているのかと訊ねると・・・トクサを植えた植木鉢を入れているだけで孔は開けていないとのこと。そうか、底にレンガでも置くと溜まった水対策になるし、余り水が溜まると傾けて流せば良いし、その方法なら火鉢の加工も不要だし・・・。 ・・・と、何も加工せず、その方法でトクサ植えることにしました。さて、どうなりますやら??

2021.01.31

コメント(16)

-

お稲荷さんのお山登り

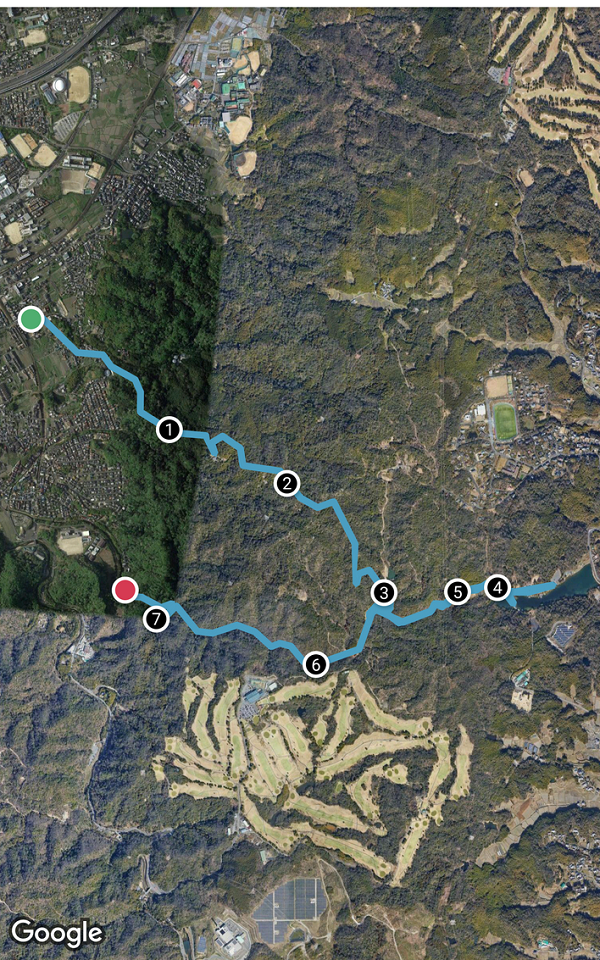

2日間自宅籠りでしたので歩かないと・・・と今日の京都行きは・・・今なら、お稲荷さんも「蜜を避けて」歩けるはずと、京阪電車・伏見稲荷で途中下車して稲荷山経由でした。駅からの参道も人影は少なく、閉めている店が多いのは何処も同じ・・・写真撮影スポットのこの鳥居でこんな写真が撮れるのですから・・・ここも豆まきは中止です。ここまで進んで疎らな人影でも、見ればホッとするのですから不思議です。土曜日だと云うのに、千本鳥居もこんな状態でした。振り返っても・・・いつも人だかりが絶えない「おもかる石」もこんな状態で・・・歩を早めて行くと、そこそこの人影も・・・四ツ辻まで登ると・・・さすが、眺めの良い休憩場所、外人さんも、若い人も・・・そこそこの人。ひと昔??前なら、なかなか座る場所も確保できなかったのですが・・・今はどこにでも座れて・・・一口魔法瓶に入れて行ったホットコーヒーを飲みながら一休み。その後、泉涌寺に向かう途中、ここからまだ更に山の上に、この学校があります。昨日発表された選抜高校野球で、京都から選ばれた学校です。ここからホンの2分程歩くと・・・泉涌寺。 雲龍院の案内板に貼ってある紙には、ご丁寧な文言が・・・『恐れ入りますが・・・そして、どうぞご自愛ください』 なんて! !それでなくても、常にひっそりしている泉涌寺は・・・・勿論こんな状態でした。そして、西国33番札所15番の今熊野観音への入口に・・・『現世安穏・・・・』 コロナ禍の今、ほんと祈りたい言葉です。長くなりましたが・・・・以上の行程は・・・・この記録の通りです。緑〇がスタートした京阪電車・伏見稲荷駅。赤矢印が休憩した四ツ辻。白〇京都国際学園。3kmを表す黒〇が泉涌寺。青〇が今熊野観音。そして記録を止めた赤〇は今は廃校になった今熊野小学校です。・・・・と言うことで、4km余り『お山登り』のウオーキングでした。

2021.01.30

コメント(14)

-

紫イモでなくて紫山イモでした。

義兄から「貰い物だけど・・・・」と言って山イモを貰ったつもりだったのですが・・・切ってみると・・・何となんと!! こんな色だったのです。なに?? これは思い「紫イモ」で検索すると・・・・出て来るのは紫(さつま)イモばかり・・・・・・ならば、と紫山イモで検索すると・・・知らなかったのですが、沖縄特産の「紫やまいも」が沢山売られているのです。全く知らなかった「紫やまいも」こんな形で売られていました。早速食べたのですが、自然薯並み、若しくは、それ以上のネバリで、まるだダンゴ状でした。何しろ初めて食べるのでそのままワサビで食べましたが・・・なかなか美味しくって、出汁で割るより正解だった気がしました。

2021.01.29

コメント(16)

-

水鉢(?) 修理失敗

自宅のテラスの波板からの雨水はビニールのチエンょ伝って落ちて来る構造です。その雨水を受ける為に水鉢を置いています。(今から書く修理跡が見えていますが、説明の為に修理中に元の位置に置いた為です)この水鉢は私が火鉢の鍔をサンダーで切り落として水鉢にしたもので、もう10年以上は問題なく使って来たのですが・・・・先日来、雨が降っても、何か水が漏れている様でジワジワと水が減る気がするのです。そこで、今日場所を移して水漏れの有無を調べる事にしました。水を入れてしばらくして見ると・・・やはりこの様に漏れている事が分かりました。別に衝撃を加えた訳でもないので、先日の厚い氷が張る程の寒さでの凍結でひび割れしたのかも知れないと思い、水を拭いて見ると・・・・疑わしい箇所があったので、偶々玄関の外れたタイルを修理する時に買ったボンドが有ったので修理することにしました。このボンドを塗った箇所なのですが・・・・更に汚れを拭うと・・・・細いひび割れも発見。そのひび割れも修理して・・・もう一度、水を入れて漏水のチェックの為この状態にして・・・・夕食後見ると・・・乾いていたコンクリートが無残にも濡れていて・・・まだ漏れている事が証明されてしまいました。もう一度ボンドを塗って、ダメなら、上手く行くかどうかわかりませんが、黒塀塗装の時に混ぜて使うコールタールを単品で塗ってみようかとも考えているのですが・・・。どうなるか分かりませんが、水漏れ修理は難しいです。話は変わりますが・・・昨日書きましたガードレール撤去の件ですが・・・提出用の施工計画作成中(写真はPC画面) で・・・・来週には役所に行くつもりです。これもどうなりますやら??コロナ禍の家籠りのお蔭で色々なことが出来るものです(笑)昨日のブログに頂いたコメントへの返事、及び訪問は明日させて頂きます。

2021.01.28

コメント(16)

-

ガードレールの撤去出来るかどうか??

このガードレールが邪魔なのです。ここからの出入りが出来ないし、道路の掃除もし難いので、前々から一部の撤去を考えていました。(写真の右手前に同じ長さが続いているのですが、その内のこの部分を撤去する)向こうの方の内側は先日瓦で整地して、シンテッポウユリの種も播いてあのです。先日、掃除のボランテイァ袋を貰いに区役所に行った時、このガードレール撤去の担当窓口を訊ねるとこのパンフレットをくれまして・・・・。山科にある「東部土木事務所」が窓口である事が分かりました。他の仕事(??) が一段落したので、次にこの懸案事項を解決すべく、その東部土木事務所に電話して・・・下記の回答を得ました。撤去工事をするなら・・・1. 現状変更の申請を出す事2. 廃材の処理費を含む、工事費用は受益者負担である事 3. 市役所のホームページから申請書の様式をダウンロードして作成の上、提出する と可否判断及び場合によっては工事内容について指導する。早速その申請様式なるものをダウンロードしたものかこれです。拡大しますと・・・工事は縦のパイプ4本(全部では9本ある) の切断と横方向の鋼板を2枚(全部で4枚ある) を取り外して、運べるように切断し処分、切断したパイプの跡をモルタルで埋め戻すことになります。(あくまで私の目論見ですが・・・)これは自分で出来る仕事ではないですが、役所との交渉は自分でして、許可が下りる目途が立った段階で適当な工事屋さんに依頼する・・・と言うことで作業を進めようと思います。さて、役所との交渉どうなりますやら??

2021.01.27

コメント(18)

-

二代目から三代目へバトンタッチで初窯

長らく使って来た二代目 (2台目) のストーブがいよいよ駄目になって来たのでネットで買いました。色々ある中で使い慣れた同じものの3台目です。少し前に配達されたのですが、生憎の雨続きだったので、久しぶりに晴れた今日が「窯開き?」になりました。本来なら沢山人を誘ってワイワイガヤガヤやりたいところですが、只一人で・・・・このご時世ですから仕方がないです。段ボールから出すとこんなもので・・・組み立てるとこうなりまして・・・煙突が部品として付いているのですが、右にある2本の煙突もまだ使い物になるものなのです。1台目を使ってる時、煙突が駄目になり、ステンレスの煙突を買ったのですが、鉄と違い強いので2台目でも使ってきたので、2台目に付いて来た煙突は使わず新品同様であるのです。という事で、ステンレスの煙突がと新品の煙突があるのに又1本付いて来て、計3本の煙突持ちになりました。何か他に使う用途が無いか考えるのですが・・・・思い当たりません。そして、今日で退く二代目と新しい三代目です。。見た目でも同じものとは思えない程くたびれていますが、重さが全然違うのです。使い込んで鉄が、アチコチ穴があく程、やせて薄くなっているのです。組立てが終わると・・・・早速、くん製作りです。今日もムネ肉でした。煙突は使い続けて来たステンレスのものをこれからも使う積りです。出来上がったムネ肉の燻製の写真も撮ったのですが・・・いつも載せていますので今日はカットします。

2021.01.25

コメント(16)

-

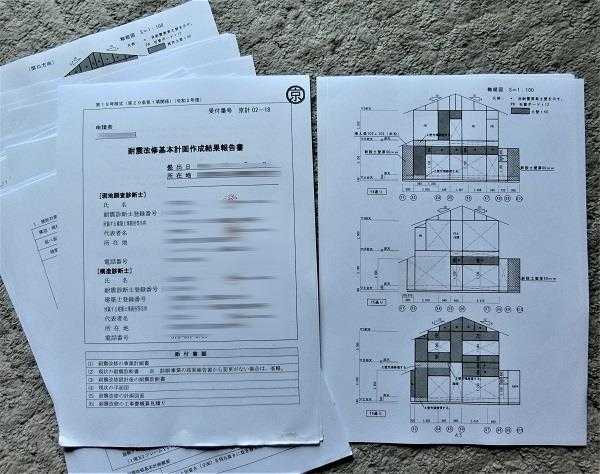

耐震工事計画、費用見積を受け取りましたが・・・

9/15のブログで書いた事なのですが、京町家を保存して行く為の助成の一つに、耐震診断(無料) と、その診断結果に基づく耐震補工事の立案及び概算見積り をしてくれるのです。 (この作業には高額の費用がかかる筈のところを2万円でしてくれるのです)過日その診断(無料) を受けて、診断結果の報告を受け取ったのが9/15でした。引き続き、次のステップの耐震工事の立案及び概算見積りの依頼をしていたものをやっと受け取りました。古い町家の耐震補強で、まずやらなければならないのは屋根の重さを減らす為、瓦の下に敷いている土を取り除くという事らしいです。しかし、昔の瓦は土で屋根と繋がっているが、土を除いたたあとは釘で打ち付ける必要があるので穴の開いた瓦を使用する、即ち現存の瓦は全て廃棄という工事です。この事を聞いて当然工事費が高額になる筈と工事をやるつもりは無かったのですが2万円で工事計画から概算の見積もりまでしてくれると云うので依頼していたのでした。さて、受け取った工事計画と見積りは・・・全50ページに及ぶもので・・・・素人の私にはもとより内容はチンプンカンプです。ただ、要点は当初から聞いていた屋根の全面葺き替えにプラスして・・・新設する壁も今ある壁と同じ土壁にする必要がある。というもの。理由は普通なら壁面を斜めの筋交いで補強するが、旧来工法の家は家全体が撓って揺れを逃がす構造なので、一部を固定的補強すると逆に弱くなるからとのこと。そんな事で提案された工事に基づく見積は・・・ここからは私の試算ですが・・・安全を見た見積のはずなので、これを8掛けで見ても900万円、市の補助は工事額の??% 若しくは確か最高額で250~300万円以下の筈なので。例え最高額でも300万円の補助を受けられたとしても600万円かかる工事。予想通りではありますが、現存の屋根瓦に雨漏りなどの問題もないのに葺き替えまでして、それだけの費用をかけるつもりはないので・・・この件は「耐震工事すれば1100万円かかる」という事が分かった段階でストップする積りです。ここ迄の一連の作業について私の持ち出しは2万円でしたが、市はかなり費用負担してくれている筈なので、正式に工事はしないという結論の報告をしなければ・・・と思っているのですが・・・。

2021.01.24

コメント(16)

-

どう見てもこれはカラオケの機器

叔母の老人ホームへ今年初めて面談に行って来ました。コロナ禍で個室への入室は勿論禁止で、前にはロビーでの面談は可能だったのですが、又一層制約が厳しくなり、しかも予約制となりました。行ってみますと・・・自動ドアでエントランスへは入れるのですが、このもう一つのドア内には入れません。ブザーを鳴らして来意を伝えると、間もなく車いすに乗った叔母が洗われたのですが・・・・ドアの向こうまで来て、喋るのはどう見てもカラオケの棒マイクです。こちらはと言いますと、この椅子に置いてあるマイクでしゃべるのです。こんな方法だと確かに予約制にしないといけないことが分かりました。しかし、これだけの仕掛けをしてもらっても、なかなか話が通じず、念のため持って行った紙とマジックでの筆談をしたのですが・・・・それでも、なかなか会話が出来ず、役所への手続きを代行する為の書類を受け取り、早々に退散して来ました。・・・と言うことで、老人施設のコロナ対策の大変さを垣間見たことになりました。

2021.01.23

コメント(20)

-

今は昔の京都

ボランティア掃除のビニール袋を貰いに東山区役所に行きますと・・・・『東山区制90周年記念誌』なるものが置いてあって、パラパラと中を見ると懐かしい景色の写真が沢山載っていましたので貰って来ました。これなのですが・・・清水寺管長による2011年の今年の漢字「絆」が表紙です。さて、東山区の誕生は1929年・昭4年で、従来の上京区と下京区の2区を分区して、上京・左京・中京・下京・東山の5区となったと書かれています。東山区が元は下京区の一部であった事の名残りは仁丹の住所表示板で東山区なのに下京区と書かれているものが未だにアチコチに残っている事は前に書きましたが・・・。さて、懐かしい写真ですが・・・・今は地下化された京阪電車大津線の蹴上のインクライン前の写真です。この写真だけでなく、昔の写真は溢れる様に人が写っているのが多いですね。八坂神社前を走る市電、1978年・昭和53年に姿を消したのでした。これは1968年です。南座前にはこんな踏切が・・・この踏切、電車が来て遮断機おろす時数人の人が旗をもって整理していたものでした。また、五条通りにも踏切が・・・東山七条交差点。左が今のファイアットホテル、右が博物館です。市電・東福寺停留所前、正面は京都第一日赤病院です。私が子供の頃には米軍に接収されて朝鮮戦争で怪我をした兵隊の病院だったと思います。そして、ついでながら、これは私のライブラリーですが・・・鴨川と疎水の間を走る京阪電車です。京都の中心部を東西に遮断していた京阪電車、電車から見える景色は最高でしたが・・・。

2021.01.22

コメント(16)

-

三十三間堂周辺 三景

1. 昨日午前10時半の、三十三間堂の駐車場の光景です。隅っこの方にタクシーが1台、乗用車が1台、軽トラが1台の計3台だけ。整理人さんが3人程、あとは人影がなく、緊急事態宣言下を象徴する光景でした。去年の12/15のブログに載せた写真との落差見て下さい。 ここです。2. 三十三間堂の駐車場を抜けて、東向かいの養源院の前を通りますと・・・・ 門が閉じられており、貼り紙が目に入りました。近付いて見ると・・・・やはり・・・ピッタリと閉門とは念が入っていました。3. そのお隣の後白河法皇ゆかりの法住寺の門前には・・・ 紅梅が正にチラホラ咲き・・・・ピッタリしまった無機質な門のあとだけに、気持ちの上でバランスが取れる、何か心和む光景でした。

2021.01.21

コメント(12)

-

くろんど池と相撲部屋

昨日の続きです。もう一つの目標は「くろんど池」でした。この池へ来たのは・・・さて多分30年以上前のこと。しかし、景色は昔と変わっていないようにおもいました。こんな山の上の湖と言っても良いほどの大きな池は奈良県側の生駒市にあって、江戸時代に作られた農業用の溜池のはずですが、今では完全に憩いの場所。奈良県側からは自動車道で結ばれています。歩人さん(ビッグジョンさん) のブログ、何でこんな山の中にあるの?? と思った浅香山部屋の大阪場所の道場は今も池の前に有りました。浅香山親方と言うのは、元大関・魁皇なのでかね。ガラス越しに中を覗くと・・・確かに地面が土で相撲の練習場で、こんな新聞も貼ってありました。何故こんなところに?? と云う事の答えは・・・・この横にあるこの料理旅館が・・・駐車していたマイクロバに書かれている社名からして、タクシーや観光バス、運輸倉庫と同じグループ会社なのか・・・朝香山部屋の大阪場所のスポンサーになっているらしく、場所中はここが宿泊所になっているでは?? と思いましたが?? (あくまで私の推測です)そう言えばまだ貴乃花部屋が存在していた時、宇治にある宗教団体の神社が宿泊所になっていたので、遠くてもよくある事なのでしょう。この景色の良いくろんど池の畔で、ひとりコーヒーを楽しむ目論見でコーヒー道具一式リュックに詰めていたのですが、池の周辺でバーナー等火気厳禁の看板があり、断念。有料の飯盒炊爨場はあったのですが・・・という事で、往きは終点のひとつ手前の河内森駅からスタートしましたが、復路は、急峻な往路の登りと違いダラダラした下りのハイキングコースで、途中で月の輪の滝の横を通り・・・京阪電車の私市駅へ出て帰路につきました。久しぶりの山歩きで有りましたが、天気も良く、温かい日でしたので良いトレーニングの一日になりました。

2021.01.20

コメント(16)

-

今年初めての山歩きは、近くの私市(きさいち) のハイキングコース

天気も良し、と久しぶりの山歩きに私市(きさいち)へ行って来ました。きさいちには色々のコースがあるのですが・・・その中で、ブログ友達の「歩人」さんのブログで獅子窟寺を通るルートを見て、前々から行こうと思っていたのですがコロナ禍の今、ひとり山歩きで実現しました。「歩人」さんの足跡を行く「閑人」というところです。(スタート地点はひと駅違います)歩いたのは京阪電車・河内森(緑〇印) ~獅子窟寺~くろんど池~京阪電車・私市駅までのコースでした。4kmのマークがくろんど池です。ハイキングコースと言いましても、この様に標高差250m程ある一応は登山(?) です。最初から話が横道に逸れますが・・・・登山道へ向かう豪邸の立派な門に見とれて、更に中を除くと・・・・なんと言うのでしょうかこの衝立風の飾り枠・・・別に「結界」でもないし・・・木の枝を抱え込んだ移動式の枠・・・なんと風流なしつらえと感心しながら通り過ぎました。住宅地を過ぎると、獅子窟寺へは上の標高グラフの通り、260m程の急登ののちに獅子窟寺に到着。真言宗・高野山派のお寺とか。お寺の佇まいや雰囲気が、昨年秋の紅葉の季節に訪れた、宇治田原の鷲峰山・金胎寺と良く似た感じがするので帰って調べると金胎寺は真言宗醍醐派でした。寺内有ったこの岩は・・・折角ですのでこの岩を両手で抱いてコロナ禍ん゛一日でも早く収束することを3回唱えました。この辺りの山は前に訪れた巨大な岩が頂上の交野山がある様に山の中は大きな岩だらけでその岩一つ一つに名前が書かれていました。更に進んで、展望台からの眺めは最高で京都方面は・・・一番高い山が愛宕山、右の小さな山が八幡の男山、そして向いが天王山で、手前が枚方の町です。因みに私は京都囲む山は京都一周トレイル等ででみんな登ったのですが、この天王山は登った事がないのです。次に南方向は大阪の高層ビルが蜃気楼の様に浮び上がり・・・勿論アベノハルカスも見えました。東南には生駒山も・・・ここからは「くろんど池」へ向かいましたが続きます。

2021.01.19

コメント(14)

-

市街に帰って来る京都市立芸術大学の前々キャンパスは・・・

タイトルに市街に帰って来ると書きましたが、別に今、市外にある訳でなく、一応市内ながら京都市の西の端から市の中心部に帰って来るという意味です。過日、智積院が徳川家康のお蔭で今の地に創設されたことを書きましたが、元の智積院の敷地はずっと小さかったのです。智積院があれだけの広い敷地になったのは、隣接していた、京都市立美術大学(現京都市立芸術大学)の敷地、校舎など全て(と隣接していた韓国人学校の敷地を) を買収して、敷地を拡張し、レトロな旧校舎は宗務庁の建物として現在も使っています。さて、智積院の隣にあった美術大学(地元では「美大」と言っていた) は京都市の西の端、大枝(おおえ)地区に移転して現在に至るのですが、又々次の様に移転計画が進んでいます。『京都市立芸術大学の移転整備』 昭和55(1980)年には,それまで別々の地にあった美術学部(注:智積院隣接地)と音楽学部を一つのキャンパスとして現在地の西京区大枝沓掛に移転しました。 しかしながら,移転から30年以上が経過する中で,立地条件や建物の耐震性,バリアフリーの問題など各種の課題が顕在化したことから,これらの課題を解消するため「崇仁地域への移転・整備に関する要望書」を提出しました。 これを受け,京都市では,本学が我が国有数の芸術の学びと創造の拠点として歴史と伝統を更に重ね,世界に冠たる芸術大学として一層飛躍するため,京都の玄関口・京都駅の東に位置する崇仁地域へ移転整備する方針を決定・・・・。・・・と言うことで2023年に市街地へ帰って来るのですが上に書きました旧美大のレトロな建物は今も健在下の写真を参照下さい。左から金堂、正面樹の向こうが明王殿、そして旧美大校舎です。そして、金堂の奥、石段を登ると左側に墓地、その隣にあるこのプレハブの立っている場所は、旧美大の彫刻科の分校の有った敷地なのですが・・・・ここも京都市から智積院が買収して、長らく広場で放置されていたのですが、数年前から京都女子大の仮設校舎用地として貸している敷地です。将来はこの西側にある墓地が拡張されるのでは・・・・と勝手に思っているのですが・・・・・。・・・と言うことで、智積院は敷地を広くし、京都市立芸術大学は交通が極端に不便な場所から、今度は交通至便な場所に帰ってくるようになり、両方ともメデタシメデタシという事になります。

2021.01.17

コメント(16)

-

欄干の補修工事、追加分の完成しました。

1/14のブログで欄干の補修工事をした事を書き、その最後に当初予定していなかったこの箇所も後日の仕事と書きましたが・・・・善は急げ、早速今日、過日と同じ方法で取り付けてあった板をくり抜き完成しました。くり抜いた模様が分かり易いようにガラス戸を左へ移動して撮りました。簡単に直ぐやる気になったのは、借りたホルソーがあればこそ、南面、西面共全部模様付きの欄干になりました。それから今年の新しいものにバトンタッチした去年の柄杓は・・・第二の用途、暖を取る為の燃料となりゴミにもならず処分出来ました。ところで、過日三十三間堂の通し矢は中止で、楊枝(やなぎ) のお加持は行われるようだと書きましたが・・・緊急事態宣言が発令されたので、どうなるのかと思いましたが・・・貼ってあったこのポスターは今日もまだそのままで、中止の貼り紙もないので予定通り行われるみたいです。例年でしたら、お加持を受けるには列を作って並ばないといけませんが、今年はスイスイかもしれません。

2021.01.16

コメント(16)

-

今年も新調出来ました。

毎年新年に「稲荷山の仙人」さんから貰っている「つくばい」の柄杓ですが・・・今年もまた頂くことが出来て、新旧交代となりました。1年間この様に使って来たのですが・・・新しく貰った左側のものと並べますと・・・1年前に貰った右側のもの・・・これだけ外観変わります。・・・・という事で、新しいものに置き替えてバッチリ、気分も新たに・・・竹の枝は通常2本ずつ生えるので、柄杓にする為に枝が1本の節を探すのに苦労があるらしいです。承ける2本の竹には焼きも入れて貰っている様で手が込んでいます。結わえているのは勿論シュロ縄です。

2021.01.15

コメント(16)

-

欄干の補修工事をしました。

1/11のブログに載せました、この欄干の欠落部分(赤線) の補修をしました。実は左の赤線の下の板は以前に私がはめ込んだ模様彫りの無い板で、 そして右側の赤線の下はここも欠落していたので、合計4ヶ所の補修になりました。直ぐやる気になったのは・・・この工事をする為に「稲荷山の仙人さん」がホルソーと細いノコギリを貸してあげると言ってくれたので、それならばと朝から借りに行き早速仕事にかかったのでした。借りたものは・・・30mmと20mmのホルソーと細いノコギリ、そして一番右はグラインダーです。さて工事をしようとよく見ると樋の中に全部では無いですが欠落した残骸があるのを発見したのですが・・・これでは使えません。そこで、下側の桟2枚を作る為に、今ついている桟から作った型紙で・・・ホルソーで孔をあけ、ノコギリで切込みを入れ・・・ノコギリで孔と穴の間に切込みを入れ・・・色を合わせるために塗料を塗り・・・こんなのを2枚作り・・・そして、上側の桟 2枚は樋にあった二つに割れた板を合わせて型紙代わりにして・・・切り込む線を書いて・・・ホルソーで孔をあけ・・・ノコギリで孔と孔の間に切込みをいれ・・・切込み完了これも同じものを2枚作ったつもりでしたが、下の方が実物に近いです。下の方の板は真ん中を大きい方のホルソーであけたのが良かったのです。・・・が、多少違っても遠目には分からないのでこのままとしました。・・・・と言うことで黄色の矢印の4ケ所を組み込み完成しました。赤い矢印の箇所は下部が欠落していて他の部分と違いますが、これは手を付けずにこのままにするつもりですが・・・反対側の窓の、この部分も前に飾り彫り無しで私が採りつけた板4枚あるのです。ここは目立つ所では無いのですが、この際飾り彫りを施そうという気になり、またまた後日の仕事が出来ました。元々二つに分割してM型、W型に切込みを入れて作る方法を考えていたのですが、ホルソーを借りることが出来て大いに省力化と仕上がりも良くなり、貸してくれた「稲荷山の仙人」さま、さまです。昨日のブログに頂いたコメントへの返事、及び訪問は明日させ頂きます。

2021.01.14

コメント(16)

-

ここにもコロナの影響が・・・

ジパング倶楽部の1月号会報に「京の冬の旅」キャンペーンで智積院、方広寺、大徳寺等々の非公開文化財の特別公開が取り上げていました。観光地としてはこれらの寺の中で、どちらかと言えばマイナーだと思われる智積院が一番最初のページに取り上げられているのには、いささかびっくりしたのですが・・・・昨日智積院を通りますと、その冬の旅の看板が立っていたのですが、その上に小さい貼り紙が・・・近寄って見ますと・・・・なるほどこう言うことでした。主催者も行こうと思っておられた方にも残念なことですが、仕方ないですね。ところで、新しく建てられた智積院会館(宿坊)の前に、引き続き、新しく宝物の展示・収蔵庫が建てられる事を書いたことがありましたが、京都新聞にその事についての記事が載りました。建設費が何と10億円とか・・・・。建つ場所はこの冠木門の右・・・黄色と白のバリケードが見える場所で・・・新しく建った智積院会館の前です。東から見ますと、この位置です。ここの長谷川等伯の障壁画など安土桃山時代の美術品は元々豊臣秀吉が夭折(ようせつ)した嫡男・鶴松弔うためにここに建立した祥雲禅寺のものでした。が、豊臣家を滅ぼした徳川家康が智積院へ下賜したもので、そもそもは智積院のものではなかったのです。そして智積院は元は和歌山の根来寺の塔頭で、その根来寺へは秀吉が焼き討ちを掛けたのでした。その秀吉憎しの根来寺の塔頭・智積院に秀吉の建てたお寺を下賜したのですから家康の豊臣色払拭の意図が見え見えの政略だった筈。その政略のお蔭で今ここに「宝物」存在するという事になります。

2021.01.13

コメント(18)

-

年代物道具の出番

動き難くなっていた襖が益々動かなくなったので、調整(と言っても削るだけですが) することにしました。襖がこの位置からドンと力いっぱい押さないと、全閉の位置迄動か無かなくなったのです。襖を外す為に、前に書きました古い古い、いつからあるのか定かではないジャッキで・・・梁を上げ・・・襖を外して・・・廊下から外へ少し出して・・・使う道具はノコギリと電気カンナ。縦桟の部分はホンの2ミリ程ノコギリで切り落とし、横桟は電動カンナで削ります。削り過ぎないように、2枚の襖を削ってははめながら、動き具合を確認して、これだけのカンナクズが出来た段階で・・・「これで良し!!」 となりました。・・・・と言うことで重たかった襖が、軽く引くだけでスーと動くようになりました。ジャッキは勿論ですが、ジャッキの上に立てて使っている木材もこの作業専用のものなのです。

2021.01.12

コメント(12)

-

窓の和風化 完成

過日2枚残した窓の和風化ですが、今日完成しました。 4枚揃うとこうなりまして・・・ 怪我の功名では無いですが、見た目が左側の部屋の元からの木製窓の上部の模様ガラスと良く似て見えるので、それに合わしたようになり、これはこれでよかったと納得出来ました。 今日のこの仕事は、寒さ対策にストーブ焚いて、ついでにムネ肉を燻製するための火加減見ながらの仕事でした。 窓が綺麗になると、欄干の抜け落ちた箇所(赤線の部分) が気になる様になりました。 前から気にはなっていたのですが、こんな細工彫り出来ないと諦めていたのですが、ふと同じものは出来なくても良く似たものなら出来るのではと思いついたのです。 そこで、コロナ禍の下、次の仕事はこの部分の手直しをすることにしました。 思い付いた方法とは・・・『この桟の巾の1枚の板を縦方向2分割して片方をM型に、もう片方をw型に切込みを入れて、あとで接着して1枚モノにする』という方法なのですが・・・・果たして????

2021.01.11

コメント(18)

-

畑の見回りの光景と収穫

天気も良いので又々ウオーキング目的の淀川の「畑」の見回りに行きました。まず飛び込んだ光景がこれです。何を食べているのか、乾いた田んぼにカラスの群れが・・・・更に歩を進めますと・・・こんなものが飛んで?? いました。釣り竿に繋いだゲーラーカイト?? です。何処に繋いでいるかと言いますと・・・貸農園風の畑でした。多分カラス対策なのでしょう。我が隠れ家の柿の木のカラス対策の「はやぶさ」と違い、折からの強い風に乗って写真もとれないほどのスピードで飛び回っていました。これならカラスも近寄らないのでしょう。折から、ジョギングの人が通りかかると・・・まるで獲物を狙う鷲のような光景に見えました。・・・・と言う楽しい光景を見てのち、我が畑の見回りをして、いつものセイヨウカラシナを収穫して来ました。今回はカッターナイフを持って行ったので収穫も楽でしたので、これからはカッターナイフは必携です。そして、早速夕食に一品追加されました。乱切りの山芋と豚肉との炒め物です。ついでながら過日採って来たものではこんなのも出た事が有りました。同じく炒め物です。それと写真には撮っていませんでしたが、湯がいてシーチキンを混ぜてポン酢かけした食べ方もなかなかのものでした。過日載せました削りカツオをかけたおひたしとも併せ、色々の食べ方が出来るウオーキング効果も合わせて、貴重な「畑」での収穫物です。

2021.01.10

コメント(22)

-

さっそく、窓の和風化(?) にかかりました。

1/7のブログに載せましたこの窓の和風化計画 (??) なのですが・・・・・・・早速実行することにしました。ホームセンターへ半透明の模様シートと茶色のシート買いに行ったのですが・・・茶色の方は同じものがあったのですが、半透明の方は2軒回つても、同じ模様のものがなく、やむなく違う模様のものを買いました。まず、木目調の茶色のシートを所定のサイズにカットして・・・ガラスを綺麗に拭いて、離型紙をめくりながら貼ります。この茶色のシートは裏面に接着剤付きですので貼るのが簡単ですが・・・半透明のシート―はガラスを水で濡らして押し付けるだけなので、空気が残りその空気を追い出すのに手間がかかりました。そして模様なのですが、ホームセンターの売り場で、一番大人しそうな模様を買ったつもりでしたが・・・左が新しく買ったもの、右が南面のものでかなり見た目が違いますが・・・何しろ巻物になっていたので模様が詳しく見られなかったのです。・・・という事で完成済みのもの2枚をはめ込みますと、こんな具合で、左右のイメージが明らに違いますがまあ「面」が違うのでまあ良いか!! と自分なりに納得しました。簡単に考えていた仕事でしたが意外と手間取り、1日目の仕事は2枚だけで残りの2枚は後日の仕事となりました。尚、縦の柱と窓枠上部に付いている色違いの木材は、岡持ちのフタと同じ倹飩(けんどん)式で上下にスライドして脱着する私が作った雨戸用の枠です。

2021.01.09

コメント(16)

-

色の違う柚子ジャムが出来てしまいました。

12/28のブログで義兄から貰ったこの野菜&柚子の写真を載せましたが・・・この中の柚子で2回目の柚子ジャムを作ったのですが・・・全く色の違うジャムが出来てしまいました。前回同様皮を剥き・・・果汁を搾る所までは・・・前回と同じで・・・・ここからはちょっと前回と違うのですが・・・前回はレシピ通り果汁100%で煮込んだのですが、果汁を全く使わず(果汁だけを別利用のためキープ) 水で煮込まれたブロ友さんが居られたものですから、少し習って今回は果汁と水を半々で煮込むことにして、果汁を別にこれだけ残しました。そして、前回同様煮詰めたらしいのですが・・・・柚子が「ひねて」いたからか皮が硬くて柔らかくならないので、圧力鍋で炊き直したらしいのです。すると結果、皮は柔らかくなったのですが、出来上がったジャムが、こんな色になりました。前回作ったものと並べますと、色の違いは一目瞭然 ! !色はこの様に違うものが出来ましたが、味はと言いますと、果汁100%で煮た前回より、当然酸っぱさがセーブされて、柚子の風味は変わらず、万人向きと思われる味になっていました。・・・と言うことで酸っぱい方は私が、マイルドの方は家内が食べるという事になりそうです。今回の学習は・・・1. 柚子も炊きすぎると茶色くなる。2. 酸っぱさは果汁の比率を調整すれば良い。・・・・ということでした (笑)

2021.01.08

コメント(12)

-

溝の埋め立て完工。次の仕事は・・・・。

昨年来、進入路の拡幅工事に続いて行って来た、溝の埋め立て工事ですが・・・12/28のブログでここ迄進んだことを書きましたが・・・・昨日更に工事を進めブロック2ヶ分余り、約80cmの工事をして、ついに予定の場所まで埋め立てて、この様に完成出来ました。セメントの色が3ヶ所で変わっているのが工事日の違いです。コロナ禍で活動出来ない期間、天井の洗いから始まって色々の『仕事』をして来ましたが、まだコロナは収束するどころか、益々酷い事になって来ましたので当分は今の生活を続けなければなりません。ついては。この工事を終わって・・・・さて、次は何をするか??・・・・を決めました。それは・・・・前にアルミサッシ窓の和風化? を計画しながら、一面(南面)だけ行って、もう一面(西面)は加工せず、ずっと中断していた箇所の和風化の続きをすることです。現状は・・・隠れ家のこの窓の写真、目立つ南面は加工済みで、和風に見えますが・・・大体雨戸を閉めていて余り目立たない西面はこんな状態なのです。実はずっと昔に古い木製の窓をアルミサッシに換えたのですが、その姿がこの西面の状態で南面も元はこんな状態だったのです。しかしそれでは風情がないと、数年前に南面を「和風に加工? 」したので、南面だけは最初の写真の様に和風に見えているのです。加工と言いましても茶色と模様ガラス風の粘着シートを裁断して貼っただけですので・・・桟に見える箇所に使う茶色のシートと、窓の上部に貼る模様ガラス風のシートを買って、細断して貼るだけですが・・・コロナでの自宅籠りの時期気楽に出来る次の仕事、これをすることにしました。

2021.01.07

コメント(24)

-

世界の任天堂の製品です。

昨日のブログで我が家の一方梅の『蕾固し』の状態の写真を載せましたが・・・・今日は、何とこの花札の光景が見られたのです。我が隠れ家にメジロが良く来るのですが、動きが早く、今まで撮影に成功したことなかったのですが、今日はバッチリ撮れました。一方梅の蕾を食べている様で、カメラを向けても逃げなかったのです。相手がメジロならいくら蕾を食べられても「よし!!」です。「梅に鶯」と言いながら、地味で目立たないウグイスでは絵にならないのでメジロがウグイスの代わりに書かれているのか、元々間違われているのか分かりませんが、声はウグイス、姿はメジロがよろしい様で・・・。ところでタイトルの事てすが・・・折角、梅に鶯、否、メジロの写真を撮ったので花札を出して来たのです。古い古い箱に入った丸福・任天堂製です。世界の任天堂も昔は花札やトランプのメーカーだったことは今や余り知られていないかと思います。ましてや、花札やトランプが廃れて来て、別にインスタントライスを作っていたことはもっと知られていない事かと思います。宇治の小倉にそのインスタントライスの工場も建設したのですが・・・何年製造していたかは覚えていませんが製造していたのは短期間だったと思います。何しろお湯をかけて、戻すと云う方式で、べちゃぺちゃして美味しくなかった事だけは憶えています。その後レーザー銃のゲームを作っり色々の事を手掛けたり、山内社長が苦労に苦労を重ねて、今の任天堂になったのでした。

2021.01.06

コメント(16)

-

牡丹を求めて・・・

今日は必要緊急の用件で烏丸御池まで行きました。帰りは京都女子大行きのプリンセスバスに乗ろうとわざわざ10分余り歩いて高島屋前まで行ったのですが・・・バス停に貼り紙があって、年末から1/5まで全面運休とのこと。さてどうするか、京阪電車で四条から七条まで行くかと思ったのですが、所要時間は徒歩も併せて約20分、何も乗らずに歩くと35分、不定期の市バスを待つ気にもなれず35分かけて歩くことにしました。・・・と言いますのは、建仁寺を通りたい理由があったのです。過日奈良のブロ友さんが當麻寺と石光寺の「寒牡丹」と「冬牡丹」を見に行かれて、ブログに満開の写真を載せておられたのです。そのブログにはこう書かれいいました。「牡丹の見頃は通常は5月なのですが、寒牡丹の見頃は12月下旬から1月上旬、冬牡丹の見頃はは12月から1月なのです」 ここです。ひょっとすると建仁寺の牡丹にも咲くのが早い「寒牡丹」か「冬牡丹」があって咲いているかもと見に行くことを思い付いたからでもありました。歩くには建仁寺を斜め横断するのが一番の近道なのです。さて、その建仁寺の牡丹のある法堂(はっとう)へ行きますと・・・花どころか葉もなく全て枯れ木の様で、ここには「寒牡丹」も「冬牡丹」もなく、満開の牡丹を見る事が出来ませんでした。近寄って良く観察すると・・・このように芽を出しているものも有りましたが・・・そんな事で、南東へ抜けようと歩いていると、この看板が目に入りました。何とまあご丁寧な文章!! と 感心するばかりでした。牡丹の早い遅いのついでに、梅の早い遅いですが・・・過日、智積院梅が早くもチラホラ咲きのものがあった事を書きましたが・・・我が家の一方梅は・・・・まだまだ蕾固しです。一方梅の名の由来はをここを

2021.01.05

コメント(16)

-

今年初めてウオーキングで収穫あり。

天気は良し、正月で歩く事も少なかったので淀川堤防へウオーキングに・・・。 堤外(川側) こんな栴檀の巨木が沢山自生しています。 上流八幡の石清水八幡宮の辺りの河川敷では、広大な面積で巨木になった堤外の雑木の伐採・整地が始まっていますので今後この辺りの伐採が始まり、花を咲かせ実の生るこれら栴檀の木も姿を消すかもしれません。 ところで、私が「我が庭」と言っているは智積院の広い庭園のなのですが、私にとって「我が畑」はと言いいますと・・・・ここ広大な淀川の堤防です。 冬のさ中なので、まさか「畑の見回り」のつもりで行ったのでは無いのですが・・・ 綺麗に刈りこまれていますが、アスファルト道路沿いに少しの緑が・・・ 立ち止まって見ると、 早やセイヨウカラシナが芽を出しているのです。 更に良く見ると・・・ナイフのような鋭利な刃物でスパッと切り取った後が・・・(赤矢印) 「なに ! ! ! ? ? ?」 ももう早くも収穫して行った人がいるのかとびっくり・・・ 収獲は確か土筆が出る頃だったと思ったのに・・・ 負けてはならじとまだ殆んど生えていない「畑」でこれだけの収穫はしたのですが・・・ 手触りが硬く、とても食用にはダメかとは思いつつ、持ち帰りました。 そして、「試しに・・・」と調理を頼んだ所、湯がいておひたしに・・・食べてみると・・・ なんとなんと、柔らかくて・・・・小松菜や今のホウレンソウの様に、そのものの味が余りしないものと違い、味と云うか香りと云うかカラシナ独特の風味もあり、「これはいける ! !」でした。 予期せぬ収獲出来た上に、ウオーキングの成果はこれだけでした。 ・・・・という事で、今年も又「畑」へ行くことが増えそうです。

2021.01.04

コメント(18)

-

今年の初仕事は・・・鉛筆削り?? でした。

タイトルの鉛筆削り・・・とはチップ作りの事です(笑)11/10のブログでこの桜の枝から、くん製用のチップを作ったことを書きましたが・・・・何回もくん製をするものですから、チップが底を尽いてきたのです。そこで新年の初仕事としてチップを作ることにしました。年末に潰した娘の家のウッドデッキの廃材で暖を取りながら、餅を焼きながら、そして、コーヒーを淹れるお湯を沸かしながらの肩慣らし程度の作業でした。削る桜の木は前回削り残した、長さ1m余りの枝です。正に鉛筆を削る様に枝を回転品が削り・・・もうこれ以上手でもって削れない、このような長さまで削って「仕事」は終わりました。これで又暫くはチップの心配なく、くん製作りが出来る事になりました。昨日のブログに頂いたコメントへの返事、及び訪問は明日させて頂きます。

2021.01.03

コメント(18)

-

冬の風物詩と春の気配

智積院の梅や如何に?? と観察しますと・・・・1本の白梅が開花していました。これから本格的な寒さが来るのに、温かさを感じ、何か嬉しくなる光景でした。その横には年末恒例のこも巻が行われています。前にも書いたと思いますが・・・・出町柳のデルタ地帯では確かもう行われなくなったと記憶しているこも巻ですが、効果の程に賛否があり、行われなくなった場所も多いように聞いています。・・・が、ここ智積院では今年も・・・効果のほどは別にして、松にこもが巻かれるのは師走の風物詩、取り払われて春を感じるためにもずっと行われて欲しいと思うのですが・・・智積院でさて何本の松にこもが巻かれているのか、数えた事もないですが相当の数です。因みにこも巻の是非について、ウィキペディアの記述を要約すると下記の通りでした。 『マツカレハの中齢幼虫は、冬になると地上に降り、落ち葉の中で越冬する習性を持つ。このため、11月頃、松等の幹の地上2mほどの高さに、藁でできた「こも(菰)」を巻きつける。春先に、この「こも」の中で越冬したマツカレハの幼虫を「こも」と一緒に焼却処分し、マツカレハの駆除をする。ただし、マツカレハの天敵となるヤニサシガメなども越冬場所が共通していることが多く、共々に燃やされてしまうこととなる。この駆除法の研究結果よれば、こも巻きに捕まったマツカレハは僅かであり、対して害虫の天敵となるクモやヤニサシガメが大多数を占め、害虫駆除の効果は無く、むしろ逆効果であることを証明された。そのため、宮内庁が管理している皇居外苑や京都御苑では、既に1980年代から行われておらず、浜松市も2007年から廃止し、姫路城でも2015年から廃止した』・・・という事らしいのですが・・・・ずっと続けて欲しいものです。

2021.01.02

コメント(18)

-

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。旧年中は色々お世話になりありがとございました。今年も相変わりませずよろしくお願い致します。さて、予報では寒く大雪の予報の正月でしたが、当地関西では好天で穏やかな正月を迎えることが出来ました。コロナの猛威の為、余り目出度さを感じることが出来ませんが、せめてもの正月日和です。そんな中、見られた方も多いかと思いますが朝のテレビでダブルダイヤモンド富士をライブで中継していてすっかり見とれました。(確か本栖湖近くの竜神池からのテレビの画面を撮ったものです)さて、元旦と言いますと例年は一族が一堂に会してお祝いをすることが恒例になっているのですが、今年は老夫婦のことを慮って、誰も帰って来ず夫婦だけの淋しい朝食となり、いつもと違いお皿に小出ししたおせちを食べることになりました。恒例の竹筒貯金箱割りも出来ずです。さてこのままにしておくか、筒のまま配達して分ける様に云うか・・・.どうなりますやら???そして、初詣は毎年翌日の2日に行くことになっているのですが、今年は元旦に・・・・氏神さんへ行きますと、参拝者は例年より少ないと思いましたが、例年の2日と元旦との違いがあるので何とも言えません。ただ、写真の様に等間隔で白線がひいてあり、最初なに? と思ったのですが・・・なるほどソーシャルディスタンスをとる為のものと、ここでもコロナの影響が・・・そして、拝殿に進みますと・・・鈴を鳴らす鈴緒が無いのです。そうか、無いのもコロナ対策か、とお賽銭と二礼二拍手一礼だけして来ました。・・・という事でいつもと違った平穏な静かな元旦となりました。

2021.01.01

コメント(25)

全29件 (29件中 1-29件目)

1