2025年05月の記事

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

知らなかった桜 と 思い出した遊び

図書館に行った時、入口の「推し本」コーナーに平積みしてあったこの本が目に入り、衝動借りしました。著者は京都出身の喜劇役者・芦屋小雁です。この本の中で初めて知ったこと、思い出したことがありました。初めて知ったことは・・・・御所に 御車(みくるま)返しの桜 と 桜松と言う桜があると言う事でした。(他に近衛邸の枝垂れ桜 も書かれていました)京都には○○桜、△△の桜など有名な桜が沢山あり、大体は見たり、見なくても名前だけは知っている桜が多いのですが・・・・御車返しの桜 と 桜松は初めて知りました。これは見に行かないと・・・・。来年咲く季節まで長いので、下見に行ってみるか ! ! ! です。参考御車返しの桜は後水尾天皇が京の寺で花見を終えた帰路、花の余りの美しさに牛車(ぎっしゃ)を引き返して再びご覧になったことからそう呼ばれるようになったとか。netで調べるとアチコチにある様です。詳しくはここを桜松 詳しくはここを桜松が生えている場所は御所の学習院発祥の地とか、 学習院発祥の地は前に当ブログで書いたことも有るのですが桜松のことは知りませんでした(笑)思い出したことは・・・・・「ぼんさんが屁をこいた!! 臭いだらくさかった!!」と言う10字、10字の言葉、そして遊びです。子供の頃良く遊んだものでした。 他の地方では「だるまさんがころんだ」と言って遊ぶと言えば分かると思います。

2025.05.31

コメント(6)

-

敷石工事のやり直し 完了しました。

5/16のブログで敷石がずれたのをやり直すことを始めた事を書きました。こんなにずれていたのを・・・この様に左3列までズレを戻すところまでやっていたのですが・・・・先日更に4列目を修正して・・・左奥の一枚ものとハーフのものを置き換え規則正しい形の修正することまでで終わっていたのですが・・・今日残る2列の修正をして・・・取り敢えず完成しました。自分のした工事の手直しですから自分でしないと・・・あとは所々セメントで固めて、砂利を敷くだけ。当初植えていたタマリュウはこの場所では育たないので植えないことにしました。

2025.05.30

コメント(4)

-

九州登山と寅さんロケ地巡り その4・完

昨日の続きです。翌日は中津市の眺望の良い八面山(659m) に登ったのですが・・・登山口から・・・霧の中の行進です。第一展望台も・・・第二展望台も・・・眺望はゼロ。頂上についても変わらず眺望はなく・・・晴ならこんな山々が見えるはずなのですが・・・更に進んで第三展望台も霧の中。第四展望台は登り易い様に岩を削った階段だったのですが・・・同じくこんな調子でした。反対側へ下りて行くと、そこはこの様にスカッと景色。こちら側、即ち海の方向はこの様に眺望は有ったのですが・・・この様な中津の街や海までの眺望は無し。ここでランチ&コーヒータイムをとり下山。帰路の別府方面へ向かい、次の目的地・宇佐市の東椎屋の滝へ。入口からこんな神秘的な径を進むと・・・5分足らずで滝が見えて来ました。この滝は日本の滝百選に選ばれている落差85mの滝で、滝つぼまで行ける為圧巻の眺めでした。日光の華厳の滝に似ているので「九州華厳」と称されるとか。滝つぼから見上げる迫力は私が今まで見た滝の3本の指には絶対に入る名瀑でした。このあと、別府まで走り・・・坊主地獄の「鬼石の湯」へ坊主地獄の横を通り・・喧騒の別府とは思えない佇まいの温泉へ。前に別府の日帰り湯へ行った時は沢山の外人でゆっくり入っていられなかったのですが、ここはこじんまりした温泉で他の客もほんの数人でゆっくり汗を流せました。このあと別府港へ行き、往路と同じサンフラワーで帰路に来ました。 完長い九州登山紀行にお付き合い頂きありがとうございました。

2025.05.28

コメント(4)

-

九州登山と寅さんロケ地巡り その3

途中2日間空きましたが「九州登山と寅さんロケ地巡り」の続きです。秋月の目鏡橋のあとはこの画面のロケ地・朝倉の三連水車へ向かいました。写っている女の子は岸本加世子(調べると今64才) なので、この映画の古さが分かります。現地へ行って見るとほん近くに、二連水車もありました。差し詰めこのアングルでしょうか??こちらは二連水車です。取水する時はここへ水を流すのですね。農業用水をこの畑(たんぼ)と水面の高低差を水車で揚げているのです。この後、次は当初から古処山下山後行く計画であった中津市のここへ向かいました。渓谷も沢山有りますが、ここはヘラで切り取ったような岩で珍しいものでした。この日は午後から雨の予報になったので、登山から観光に切り替えたのですが、予報通りこの渓谷を観光中に雨が降り出したのです。何んと上手い事に入口にベンチのある大きな四阿が有ったので、屋根の下でこんな風景を見ながら・・・ランチ&コーヒータイムを・・・源その後、早めに宿泊地のここ、「やすらぎの郷 やまくに」へ・・・泉かけ流し温泉なのに公営なのか、その夕朝食付きの宿泊料はびっくりする程の安さでした。・・・で、宿泊はこの建物から100m程離れた更に丘の上、宿泊棟からはこんなの眺めで本当に鄙びた場所でした。翌日は八面山登山と、今まで見た滝の中で間違いなく3本の指に入るくらいの凄い滝を見に行ったのですが、明日に続けます。

2025.05.27

コメント(2)

-

新ランドマークや山を見ながらのゴルフ

今日はいつものマイコースで3/31以来のゴルフでした。前回行った時は、まだ少し早かったけれど桜が咲いていたり、ミモザや椿が満開でカラフルな景色でしたが、今日はカート道添いに咲いているツツジとほんの数本白いヤマボウシが咲いてはいましたが全体的ら緑のモノトーンの景色だったので、遠くの景色を撮って来ました。先ずはカート道で満開のツツジ。西の方向の送電線鉄柱の右に小さく見えるのが・・・去年の秋だったか竣工した京阪電車枚方市駅ツインタワーです。すっかり枚方市駅のランドマーとなり、市駅の場所がすぐ分かるようになりました。更にアップしますと・・・北の方向には・・・比叡山です。京都市内も北の方から見る形は尖った山ですが、この方から見ると双耳峰です。左が四明ヶ岳(しめがたけ) 右が大比叡です。大比叡の方が10m程高いです。最大にアップしますと四明ヶ岳の鉄塔群まで見えました。(肉眼では見えません)北西の方向、遠く正面に見えるのが・・・愛宕山です。京都市内からはたんこぶ一つの山ですが、この方向から見るとたんこぶが沢山有るように見えます。最大アップしますと・・・ちょっと場所を変えて見る愛宕山ですが、右手前の台形のような山は・・・石清水八幡宮のある男山です。今日のゴルフは昨日書きました半夏生の苗を貰った友人といっしょでした。「お陰で半夏生が凄く繁殖して来た」・・・・と言ったところ、その友の家も凄く繁殖して一部駆除するつもりだと言うのです。そこでその駆除した半夏生の苗を貰うことになりました。凄い繁殖力だからあとあと大変だぞ!!! と言われたのですが・・・・アチコチに半夏生の景色を夢見て貰う事にしました(笑)

2025.05.26

コメント(4)

-

化粧は始まっていなかった!!

九州登山旅行の記事が続きましたので、ちょっと話題を変えまして・・・・体調を崩して寝込んだり、九州登山旅行や雨が降ったりで気になりながら2週間近く京都へ行かない日が続きました。先日瓦で囲った半夏生が化粧を始めているかな ?? と期待して今日行ったのですが・・・この様に凄く勢い良く成長はしていたのですが・・・化粧はまだ全く始まっていませんでした。5/7の記事に載せた写真がこれですので、2週間余で良く育ったものです。今年面積を広げこれだけ密集したので化粧するとかなり豪華になるのでは?? と期待です。ところで、これ以上根を張っては困るので、瓦で囲ったのですが、隣のギボウシの中へも根を伸ばしてこの様に生えて来てしまいました。さて、駆除するか、そのままにするか・・・まあ化粧始めてから考えます(笑)ところで山の畑? から採って来た蕗の根を植えておいたモノがこんなに育ったのです。この場所は元々ミョウガとフキが疎らに勢いもなく生えていたのですが、フキを植えた事でミョウガも対抗してか??? 今までには考えられなかったほど凄く勢い良く成長したのです。ならば、次はミョウガの収穫狙いで、フキを駆除(収穫) することにしました。こんなに採れたのです。フキを採ったあとは・・・ミヨウガ畑に・・・フキとミョウガの両方が採れれば最高なのですが・・・・・・で、いつもの様に下処理を始め・・・茎の筋を取り、葉の葉脈を取り持ち帰りました。

2025.05.25

コメント(8)

-

九州登山と寅さんロケ地巡り その2

昨日の続きです。釈迦岳を下山後、日田方面の帰り寄って貰ったのがJR久大線(久留米~大分) の夜明駅です。「男はつらいよ」第28作 「寅次郎紙風船」のロケ地です駅舎は建て替えられて新しいものになっていますが・・・寅さんのロケ地ではどこもそうなんですが記念碑やロケ時の写真が展示されているのですが・・・ここでも・・・・1時間に1本程のダイヤなのに・・・・幸いにも列車が発車するところを見られました。さて、映画の画面に合わせると・・・こんな感じでしょうか??!!この画面では・・・・こう言う感じでしょうか。映画には関係ないですがこんな鐘も・・・今回の登山旅行に組み込んでもらっていた夜明駅行くことが事に大満足して、日田市へ入り駅前のこのホテルに投宿。明日に備えました。さて、一夜明けた翌日は福岡県朝倉市の古処山 (こしょざん)859m に登る予定でしたが、天気予報が曇のち雨。もう雨の中を登る齢でも無いので観光に切り替え。3日間の登山日程の内、もし天候が悪くなった場合の観光コースとして密かに(?) 下調べしておいた、またまた寅さんのロケ地巡りをしてもらう事になり・・・私としては嬉しい一日になったのでした。古処山の登山口は朝倉市の秋月城跡の直ぐ奥の方なので登山口までは行って見ることに…登山口には立つだけで秋月藩の城下町へ・・・これが目的の寅さんのロケ地の「目鏡橋」です。メガネの様に双輪では無いのに目鏡橋です。元々木製の橋が何回も流れていたので、江戸時代幕府から長崎奉行を命じられた(秋月) 藩主が長崎の眼鏡橋を作った技術者を招いて架橋した石積みの橋です。(長崎は眼鏡橋 ここ秋月は目鏡橋です)さて、寅さん映画の画面はこんな感じで・・・・アングルを合わせる為、もう少し左へ寄りたかったのですがこれ以上左へ寄れなかったのです。ただコスモスではないが、良く似た花が咲いているのは地元の人の心配り? を感じました。この後もう一つロケ地を訪ねたのですが・・・・明日に続けます。

2025.05.24

コメント(6)

-

九州登山と寅さんロケ地巡り その1

毎年この時期恒例の九州登山、今年は大分県日田市、福岡県朝倉市、大分県中津市の近くの山が目標でした。・・・が、発熱で参加を断念せざるを得ないと思ったことも有ったのですが、何とか参加!!ただ直前4日程ほゞ寝込んだようなものだったので、きっちり脚力、体力不足を痛感した旅で有りました。さて。今回は別府行きなのでこれ、サンフラワーでした。大きな船でしかも凄い乗客の数でした。船内はこんな豪華!!最近は登山の為のフェリーの旅は個室なのですが、今回は・・・・初めて、(机に) トイレとシャワー室、まで付いた豪華な部屋でした。(室と言う字を付けたのは付けないとシャワートイレに・・・(笑)朝、別府港に着き、一路日田市へ 下の青矢印の九州百名山釈迦岳 (1230m) へ向かいました。登山口は日田市側だったのですが、福岡県の最高峰とか!!因みに、偶々地図に出て来た赤線付した山々は今までに全て登頂した山です。登山口に着くと、予報通り曇天。高度を上げて行くとガスが・・・こんな鎖場も・・・頂上に着くと・・・丁度雲の上に立った感じで下界、遠方の眺望はゼロ。この頂上から40分を要する御前岳へピストンの計画だったのですが・・・・体力減退の身として、断念して少し待っていて、先に下山すると言ったところ・・・お2人のメンバーも付き合ってくれて、反対側の直ぐ近くの普賢岳へ登ることになりました。頂上にはアンテナ塔と展望台があったのですが・・・折角の360度のこんなに名山が沢山見える(はずの) パノラマも幕に覆われて視界ゼロでした。止む無く下山開始・・・暫くすると雲が晴れて来て、山並みは見えませんが遠くが見える様に・・・上の写真を30倍ズームの威力でアップしますと・・・集落が見えていました。・・・・で振り返ると・・・今下りて来た普賢岳の頂上も・・・・下山して車移動で次の目的地・杣の里渓流公園へ・・・立派過ぎる程の吊り橋の下が公園です。元々この吊り橋が目的だったのですが、下って公園に向かうと・・・真ん中に見えているのが今歩いて来た吊り橋です。土日祭日にオープンとか。吊り橋が目的でしたので、次の目的地に向かいました。その目的地は寅さんのロケ地。寅さんファンの聖地なので・・・この登山旅行に敢えて組み込んでもらったのでした。長くなりましたので明日に続けます。

2025.05.23

コメント(6)

-

青じそづくし

今年は無尽蔵に?? 青じそが発芽したことを書きました。ポットに移植して嫁入りしたり、雑草の様に駆除したり手間がかかってはいるのですが、庭にはまだたっぷり育っています。そんなことで青じそ利用の料理が多くなって来ました。青じその天ぷらと・・・手前は鯵の紫蘇巻の天ぷらです。そしてサラダにも混ぜて有ります。これは別の日ですが・・・我が家はお造りのとき、ケンは自家製のものをポン酢とわさびで食べます。そのケンにも青じそが有る時は混ぜて食べます。ケンをポン酢で食べると沢山食べられるからなんですが。、青じそが混ざると更にたくさん食べられるのです。(お造りは勿論醤油ですが)

2025.05.18

コメント(8)

-

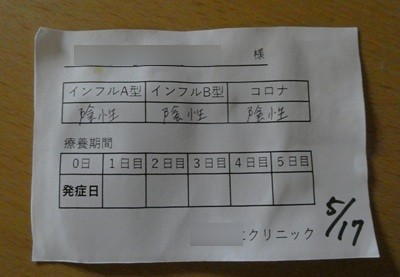

嬉しかった 陰性 陰性 陰性

5/14に元の会社のOB会に出席し事をブログに書きました昔話に花が咲いて楽しい時間過ごせたのは良かったのですが・・・・家に帰ったころから喉が少し痛くなって・・・・段々きつく・・・そうこうしている内に16日夜になると37度超、高い時には37.9度の熱も出だしたのです。 頭をよぎったのが、コロナかインフルエンザかと言う事でした。月曜日から団体行動をとるのでコロナやインフルエンザに感染すると参加できなくなり、実に大きな支障になるのです。感染の有無をはっきりしないと・・・。翌日の今日17日は土曜、医者の診察は午前中だけなので、強い雨の降る中、傘さして行ってきました。結果は・・・良かった ! ! ! !処方してもらった薬が効いたのか、喉の痛みも少し和らぎ、熱もほゞ平熱に・・・コロナとインフルエンザに陰性のお墨付きを貰っているので、あとは治癒と体力回復と自分だけの問題なので一気に気が楽になりました。

2025.05.17

コメント(12)

-

敷石工事のやり直し

7~8年前に工事した駐車スペースの敷石工事が目論見から外れて格好悪いのでやり直すことにしました。現状はこうなのですが・・・綺麗に並べた敷石の上でタイヤを切るので経年でこの様に石がずれてきたのです。そして石と石の隙間に植えたタマリュウが、水はけが悪いためか、ほゞ絶滅して雑草にとって代わったのです。そこで工事をした時のブログを探すと・・・・なんと10年前の2015.12.15に書いていました。その時の完成写真はこうだったのてです。敷石を綺麗に並べていたのですが・・・・随分動いたことになります。そこで敷石をめくって・・・・左側3列だけ等間隔に整列する工事は終わりました。右3列は後日の工事です。今度は敷石が動かない様に一定の間隔でモルタルを埋めてつっかい棒の様にしようと思っています。敷石と敷石の隙間にはタマリュウは植えず砕石を敷くつもりです。

2025.05.16

コメント(6)

-

久しふりに浪花の都歩き

昨日は元の会社のOB会、久しぶり大都会・大阪へ・・昔は「我が庭」だった大阪・南も随分敷居が高くなってしまいました。お上りさんとしましたは・・・いつもは淀屋橋から心斎橋まで御堂筋を街並みの変化を視察?? しながらキョロキョロして心斎橋まで歩くのですが・・・昨日は超々久しぶりに四つ橋線を渡辺橋から心斎橋まで歩きました。地下鉄の二駅分の距離です。四つ橋線は御堂筋ほどではないですが高層ビルが林立、肥後橋のランドマークだった大同生命ビルなんて、今や周りのビルから見下ろされる程の相対的に低層ビル化して全く目立たないビルに・・・こんな高層マンションも・・・OB会の総会は会社の会議室で、懇親会はホテル日航でした。最近、OB会のゴルフでは最年長と言うのが多いのですが、昨日は会議、宴会なのについに出席者の最年長に・・・いつも参加の年上の人が欠席出たのです。懇親蚕会場は確か31階だったので会場からの東の眺め・・・・私の頭の中にはそこには低層階?? の・・そごう百貨店が有るのですが・・・・今は高層の大丸の別館が・・・とは言え、見下ろす高さでした。その後方の眺めです。生駒の山並みもクックキリと・・・少し目を左に転ずると・・・御堂筋と長堀筋の東北角は、クボタハウス等が入っていそこそこ高いビルでしたが、この様に高層ビルに建て替え中でした。建ってから50年位だったと思いますが勿体ない事です。木造の京町家が百年はもつと言うのに・・・耐震性能不足の為だと思いますがやるせないものです。そんなことで昨夜はアルコール付きの夜遅くまで・・・・でしたので、パソコンも開けずでした。

2025.05.15

コメント(6)

-

極々一部だけ嫁入り

5/5のブログに去年落ちたタネから成長した「無尽蔵の青じそ」のこんな写真(他2枚も)を載せました。雑草の様に駆除? しているのですが比較的成長した極々一部を抜きポットに植え替え・・・1/3を娘の家に植え・・・もう1/3も別つの娘の家に植え・・・残りの1/3も嫁入り先は決まっているのですが・・・今日のところはこんな状態で終わりました。みんな育つと思うのですが、虫が来るのだけが心配です。

2025.05.13

コメント(6)

-

初めての収穫、最後の収穫

我が家で何回目かに植えた山椒の木がついに根付いて(今のところ) 実が生る様になりました。昨年5月にこんな記事を書いていたのですが・・このように、昨年初めて実が生りましたが元々少ししか生っていないのに野鳥被害? で上の写真の様に、使い物にならない程しかしか採れなかったのですが・・・先日も書きましが今年はこの様にそこそこ生りました。そこで又野鳥の被害を受ける前に収穫しました。嬉しいことにこれだけの収穫が有りました。買った山椒でも軸を採るのはほゞ私の役目ですが、庭に生ったものでもあり、数も少ないので全て私が軸取りを・・・・・・・で、この様に軸取りが完了した段階でバトンタッチ・・・この後、湯がいて、水に浸けて灰汁抜きして・・・冷凍庫に入れてあったものを出して来て写真撮影しました。これです。これだけ有れば使い物のなります。自家製の山椒の実・・・初めての収穫でした。山椒の実を採ってると・・・まだ収穫出来そうな木の芽が有るのです。そのままにしたらもったい無いので、今年最後の木の芽も収穫しました。しかし、木の芽が有ってもタケノコが無い・・・・・そこで良く似た歯応えのレンコンで、レンコン寿司?? に・・・怪我の功名と言いますか、新発見!!! レンコン寿司?? も なかなかのものです。来年からは筍がない時は、レンコンで・・・・と言う事になりました。

2025.05.12

コメント(4)

-

半夏生の繁殖防止対策完成 と 梅の木剪定

昨日載せましたこの写真ですが・・・ 一昨日に最後の最後まで出来ずこの状態で終わっていたのですが・・・今日、一日おいて続きの工事をして来ました。瓦を埋めるべく掘り出すと長い根が出て来ました。多分傍にあるモミジの根っこと思われるので、大事にしないと・・・・と、折り曲げてそのまま土中に埋めました。そして、覆土して「半夏生繁殖防止工事???」が完成しました。全体はこんな形です。因みに昨年の同時期ブログに載せた写真がこれなのですが・・・今年の繁殖が進む前とのbefore & afterの対比です。半夏生の工事は残っていた仕事なので、直ぐ終わりましたので、次は梅の剪定をしました。beforeと・・・・afterです。実はこの梅の木、元は北の方向へ枝を伸ばすように剪定して「一方梅」と名付けていたことを当ブログに何回も書いたことありましたが・・・・、息子が邪魔になるとその枝をカットしてしまったのでもう一方梅とは言えなくなったのです。

2025.05.11

コメント(4)

-

半夏生の繁殖防止対策 その2

庭の半夏生が今年急に繁殖力を強めて、歩くところまで芽を出し始めたので、この様に瓦を埋めて根が張るのを防止する工事を始めたことを5/7のブログに書きました。瓦を埋めていない部分は土の中に大きな石が有って瓦を切らないと高さを揃えられないので、瓦をカットすると言うところまでも書きました。・・・で、瓦のカットなんかしたこと無かったのですがカットを始めました。先ず、どれだけの巾にカットするかを測り・・・グラインダーでカットを始めました。安易に考えていたのですが、瓦と言うものは思ったより硬く(当たり前ですが) 回転するグラインダーの歯が摩耗して取り替えなど大変手こずりましたが、時間をかけて思い通りの巾にカット出来ました。カットした瓦を土中の石の上にレベルを合わせて埋め込みました。カットした残りも、同じくこの様に石の上に埋め込みました。水はけの為ここだけ開けておくのです。あとはこの様に埋め戻しました。あと、一番右端の部分がまだ残ったのは・・・瓦をカットするのに手間取ってそこまで出来なかったのです。また、後日のヒマ潰しのネタとなりました。

2025.05.10

コメント(6)

-

関西百名山・白髪岳に登って来ました。

昨日は丹波篠山市の関西百名山・白髪岳(722m) に登って来ました。大体の場所は下図の赤印です。この山は標高もそう高くないので安易な気持ちで行ったのですが・・・登ってびっくり、長い急登と頂上手前には厳しい岩稜が待ち構えていて久しぶりに厳しい登山となりました。・・・で、くたくたで帰って、食事と風呂を済ますと何もする気になれずパタンキューで眠りに入ってしまいました。さて、当日は、西の方の登山では定番の中国道。西宮名塩サービスエリアで2人がピックアップしてもらい、4人の登山隊で一路丹波篠山へ・・・駐車場に車を駐め、登山開始・・・登山口へ向かいました。間もなく左右に果樹園が・・・何の木かと思いますと・・・栗の木・・・そうこの辺りは丹波栗の産地でした。低い木はお茶の木でした。かなり長い道を歩いて登山口へ、ここから登山開始です。初めのうちはこんな木漏れの道だったのですが・・・・直ぐ、殆どが階段の厳しく長い登りが続きました。こんな敷いた様に落花したツツジを踏みしめ進み・・・やれやれ頂上も近づいて来た、と安堵したのですが、どっこい、垂直に近い岩場が待っていたのです。ロープや鎖を頼りに這うように登り・・・こればメンバーでなく下りて来た人なのですが、厳しい岩場の分眺めは最高でした。そして、やっとの思いで頂上に到達。360度のパノラマは丹波の山並みの眺めでした。頂上でランチとコーヒーを淹れて、下山開始・・・岩場の下りは登りより大変です。危ない岩場も無事通過、長い急な下りを通過して無事下山。全行程4時間18分の登山でした。今回は関西百名山の山でしたのでカウントするとこの白髪岳で80/100座 踏破したことになりました。

2025.05.09

コメント(6)

-

繁殖し過ぎるので・・・

庭の半夏生 そろそろ化粧を始めるのが近づいて来ました。左がその半夏生ですが、冬は影も形も無くなっているのに、今年も芽をだしてここまで成長しました。(右はギボウシ)この半夏生は5~6年前に友達から苗を貰って植えたのですが、なかなか繁殖しなかったのに・・・今年急に繁殖して芽を出す面積を広げてこれ以上広がると困るのです。そこで根を伸ばさない様に瓦で仕切りをすることにしました。根が張るのを防ぐ為なので瓦を半分以上埋めないといけません。・・・で、ここまで完了しまた。右の方が未完なのは訳がありまして・・・掘ってみて分かったのですが地中に大きな石があって少しの深さしか掘れないのです。(元は池だったので池の縁の石が埋まっているのです)そこで瓦をカットして埋めることにしたのですが、今日のところはここまでとしたのでした。瓦を2枚ほどカットしなければいけないのですが、さてサンダーでカット出来ますやら???話は変わりますが、つい先日山の畑? で採って来て植えた蕗ですが・・・・早や、こんな繁殖してきて楽しみです。

2025.05.07

コメント(12)

-

八十八面観音巡礼その4 続き

昨日の続きです。室生寺で貰ったパンフレットの一部ですが・・・急な長い階段を上がって奥の院まで行きました。昨日載せた仁王門ですが「青もみじ」によく合います。正に「青丹よし」の光景です。何しろ山の中腹ですので階段ばかり続きます。目当てのシャクナゲは少し見頃を過ぎていましたが、素晴らしい青もみじが最高でした。白いシャクナゲは見た事有りますが、こんな黄色いシャクナゲもありました。階段が有って立体的な地形ですので「青もみじ」が実に絵になります。総高さ16.1m 屋外に建つ五重塔では国内最小とか。台風に依る倒木で大きな損傷が有ったのですが、完全に元の姿に修復されていました。五重塔までもかなりの階段だったのですが、五重塔から奥の院へは更に急な長い階段が続きます。これが奥の院、先日太神山で見た舞台よりこちらの方が規模が大きいです。向こうに緑が見えるのが素晴らしいです。掛けてある仏画は涅槃図か曼荼羅かと思いましたら・・・なんと地獄の絵でした。あと、階段を下って宝物殿で、目的の十一面観音と対面して帰路に付きました。天気が良かったので太陽光に映えた素晴らしい青もみじを愛でながらの帰路でした。ここまで長い記事にお付き合い頂きましたが・・・・「青もみじ」「青もみじ」と書いて来ましたがこの青もみじが紅葉するとどうなるか???2021年の紅葉の時期に訪れた記事を見てください。 ここです。(この時は紅葉と五重塔が目当てで、十一面観音は拝観していなかったのです。と云うより当時は十一面観音に関心が無かったのでした)

2025.05.06

コメント(4)

-

八十八面観音巡礼その4

奈良県の有名十一面観音を8体を巡礼する「八十八面観音巡礼」を目指して今までに、西大寺、長谷寺、法華寺、海龍王寺を巡って来たことを書いてきました。今日はその八十八面観音の中で一番拝観したかった室生寺へ行って来ました。一番拝観たかったと言う訳は、これも何回も書いて来ましたが、友達に貰って我が家の床の間に飾ってあるこの素晴らしい十一面観音(左) の実物を見たかったからです。(右は嵯峨野・愛宕念仏寺の石像)それだけ見たいと思いながら5番目になったのは・・・せっかく行くならシャクナゲの季節に行きたかったのと、不便な山奥で1~2時間に1本しかバスが無いのもネックだったのです。・・・で、同好の士との待ち合わせ場所は近鉄電車のこの駅場所はこの赤丸の辺りです。さて、一時間に一本のパスに揺られ事15分ほどで室生寺バス停に到着。バス停から5分足らずのこの橋を渡ります。橋の左の景色と・・・右の景色です。この仁王門をくぐります。長くなりますので続きは明日に・・・ただ貰った御朱印だけ先に載せさせてもらいます。

2025.05.05

コメント(4)

-

無尽蔵とはこのこと。

去年終わった青じそをそのままにしていたら・・・・このサマです。無数の落ちタネが今年芽をだして・・・一面の緑・・・みんな青じそなんです。ここにも・・・そして、ここにも・・・間引くと言うより殆どを「駆除」しないといけません。さしあたりこれだけを移植したのですが・・・上の写真向こうに見えているのが、今年も芽を出したミョウガです。去年は余り採れなかったので今年は期待しているのですが、果たして???そのミョウガ横に・・・・数年前数回目に植えた山椒の木がこんなに順調に育ちました。ここまで育ったら、もう枯れることないか?? と思っているのですが・・・・木の芽を筍寿司、若竹煮などに多いに活用したり、ご近所さんに差し上げたりしているのですが、もうそろそろ終わりです。代わりに実が生りだしました。去年はほんの少しで使い物にならない程しか生らなかったのですが・・・・今年は少しは使える程収穫出来そうです。

2025.05.04

コメント(8)

-

又々阿弥陀が峰登山

・・・と言いましても標高196mしかないのですが、今日もまたトレーニングを兼ねて登って来ました。前に登った時は黄砂などで余り眺望が良くなかったのですが、今日は昨日の雨で空気が洗われ。凄くハッキリ見える眺望でした。前に載せた写真と変わり映えしませんが、くっくり度が違いますので見てください。頂上のこの秀吉の墓は前と変わり映えしませんが・・・急な階段を見ると、なんと日傘をさして登って来る人がありました。さて、眺望ですが、清水の舞台が手に取るように・・・この写真の右の山の端の向こうに見える山の中腹ですが・・・アップしますと・・・更にアップしますと・・・五山送り火の「妙法」の「妙」がクッキリと・・・そして、船形も・・・更に左大文字も・・・更にアップしますと・・・愛宕山もくっきり。アップしますと山肌まで見えるくっくり度でした。この惚れ惚れする素晴らして眺望を眺めながらコーヒー飲めば最高!! 今度はバーナー持参で来ようと思っていたら・・・・突然「○○さん」と声をかけられたのです。何と何といつも当ブログの記事に登場していて山菜の師匠でもある大工さんだったのです。3組の夫婦のグループ登山中でした。稲荷山から京都一周トレイルを歩いて来て今から弁当&コーヒータイムとか。稲荷山登山口から2時間程で来たらしいのですが、稲荷山の外人さんで凄い喧騒に対してここの静けさはウソのようとのこと。それがこの人たちなのですが・・・黄色く写っているバーナーで淹れられたコーヒーと柿のタネまでもらって・・・今度しようと思っていたコーヒー飲みながら眺望を楽しむと言う至福の時を今日持てたのでした。ここで大工さんのグループと別れ、登って来た道の反対側、渋谷街道側のこの登山口まで一旦下りて・・・またもと来た道を引き返し太閤坦(たいこうだいら) へ下りて、今日のコーヒータイム付のトレーニング??を終わりました。今度は自前のコーヒー持って・・・・です。前回登った時の記事はここです。

2025.05.03

コメント(6)

-

調子に乗って又々畑へ。

調子に乗って・・・と言う訳では無いのですが・・・・子供や孫に「需要」があるのが分かったものですから、太神山登山の前々日の4/29、又々山の畑へ蕗の収穫に行って来ました。時は今!! 採っても採っても 次々と補給(成長) されるの頼もしい畑です。早速、茎と葉を切り離し・・・更に葉の葉脈も取り除き・・・茎の筋も取り除くまでが私のミッション? です。あとは持ち帰り、調理にバトンタッチです。ここからが大変らしいです。今までで一番多い(と思う) 収穫でした。

2025.05.02

コメント(6)

-

今日(5/1) は滋賀県の太神山に登って来ました。

登った太神山(たなかみやま) は標高599mでした。場所は赤矢印です。緑丸はスタート地点,黒が歩いたルートです。今回はJR琵琶湖線・石山駅で2人がピックアップしてもらって、計4人の登山隊? でした。こんな所から登山開始です。この山は大きな岩がゴロゴロで頂上に立派なお寺のある厳かな山でした。沢山の寄進者札が並んでいましたが・・・これは後程に。お堂を過ぎると凄く急な階段です。その先には・・・清水寺の小型の様な立派な舞台? が現れました。これが舞台の上の建物なのですが・・・大きな岩に食い込むように建っているのです。岩に合わせた変形の屋根です。屋根は真新しい檜皮葺、実に奇麗でした。先に書いた寄進者の寄付がこの葺き替えに使われたようです。内部は・・・信者がお参りする広い仏間でした。そして、程なく頂上に!!残念ながら眺望が無く、風が強かったので、ほどほどの休憩で下山開始・・・こんな胎内くぐりも・・・お堂の傍でランチとコーヒータイムをとり下山開始。これが唯一と言って良い程の展望でした。多分一番高い山が比叡山だと思われます。アップしますと・・・何かクレーンが林立しているのです。肉眼では見えないので又々30倍ズームで撮りますと・・・・山の中腹と中腹を結ぶ新名神高速道路の大規模な工事現場でした。・・・と言う事で今回は・・・・5.82km 3時間45分の登山でした。

2025.05.01

コメント(8)

全24件 (24件中 1-24件目)

1