2009年10月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

こんなものを買った~ビートルズ・ステレオ・リマスター・ボックス

9月にHMVで注文したビートルズ・ステレオ・リマスター・ボックス、通称ロングボックスがやっと届いた。ビートルズの13の全アルバム作品とシングル・カットされた曲を収めた2枚組の「PAST MASTERS」、そしてミニドキュメンタリーを集めたDVDがセットになっている。HMVのマルチバイで21000円ほどだった。CDとライナーノートは紙製の、LPと同じオリジナル・デザインジャケットに収められている。紙製なので、取り扱いには気をつかう。強迫神経症患者のように、まず手を洗い、指紋がつかないようにする。それでもついてしまう指紋をとるために、キョンセームを購入した。CDやLPはジャケットとも一体となった「作品」である、というかあるべきである、ということを示したのはビートルズだった。だから、取り扱いに注意を要するとはいえ、まるでLPをミニチュア化したかのようなこうした「復刻」は大歓迎。CDの印刷面には懐かしいアップルなどのロゴが印刷されていて芸が細かい、というか徹底している。よくわからないが、音質は改善していると思う。ベースライン、ギターをはじめとするアコースティック楽器が明瞭にきこえる。30~40年前の録音とは思えないほど鮮度も上がったと思う。ビートルズの音楽はますます若返り、日々新しくなっているような気がする。古典をそういうものと定義するなら、ビートルズは古典であり、「サージェント・ペッパー・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」などは発表された当時からすでにそういうものとして認識されていたと思う。1960年代は多くの人にとってラジオが唯一の音楽媒体だったが、ビートルズやローリング・ストーンズの新曲が次々と発表されていたあの時代は何という音楽の黄金時代だったことか。平原某やサラ・ブライトマンの品のないクラシックカバーが売れる現在の音楽界は午前2時の墓場のように薄気味悪く近寄る気にならない。ビートルズとの出会いは10歳のころ、ソニーの小さなラジオから流れる「愛こそはすべて」だった。歌っているのがジョン・レノンだとは知らなかったが、高貴ささえ感じさせる微妙なビブラートをきかせたその歌い方に魅了されただけはない。フランス国歌のパロディで始まり、奇妙な変拍子(7拍子)の独創的なメロディを持つその曲は、他の単純な「ヒット曲」とあまりに異質だった。バッハのトランペット音型、ブラスやサキソフォーンや弦楽合奏が要所に現れる贅沢なアレンジは斬新かつ革命的であると同時に折衷主義のあいまいさや中途半端さはなく、すべて音楽的必然から生まれたものという気がした。最初に買ったEPはローリング・ストーンズの「ホンキー・トンク・ウィメン」とビートルズの「オブラディ・オブラダ」だった。そのころは制服を着て紳士然と品のいい曲をやるビートルズより、荒々しく「これがロックだ」と言わんばかりの反体制的なイメージがあったストーンズに憧れていた。しかし何度も聴いているうち、ストーンズにはすぐ飽きた。一方、ビートルズは何度聴いても飽きることがない。B面に入っていた「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」など、何百回聴いたかわからない。ちなみに、この曲の中間部にあるエリック・クラプトンの長いギター・ソロは、エレキ・ギターが最もその特質を発揮した音楽史上空前絶後のパッセージだと思う。こうして、音楽で大事なのは飽きないことであるという真理をビートルズは教えてくれた。クラシックや現代音楽を「わからない」と言って敬遠する人は多いが愚かなことだ。わからないのはいいことなのだ。決して飽きないのだから、わからない音楽ほどすばらしいものはない。無人島に持っていくたった一枚のCDは、シェーンベルクの「モーゼとアロン」に決まっている。わたしはビートルズで音楽の勉強をした。ペニーレインでトランペットやチューブラー・ベル、「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」でチェロやコントラバスやシタール、「サージェントペッパー」でホルン、「フール・オン・ザ・ヒル」でフルート、「イエスタディ」で弦楽四重奏、といった具合に、いろいろな楽器の音色やその楽器の最も効果的な使い方をビートルズでおぼえた。「ノルウェーの森」の不思議なメロディを研究して、それが「旋法」というもので作られているのを知った。あれは、たしかエオリア旋法だったと思う。自分でもビートルズを演奏したいと思ってベースギターを手に入れたことがある。しかし、単純に見えるラインは実に演奏が難しく、すぐに放棄した。実際、こうしたことを通してわかるのは、ビートルズはアイドルなどではなく、「4人の音楽家のコラボレーション」だということである。作曲もリードボーカルも分散しているし、楽器だって固定していない。最高度のマルチ音楽家の結集体なのだ。しかしその4人のマルチ音楽家のうち、バス運転手の息子ジョージ・ハリスンを除く3人は手のつけられない不良だった。音楽の神が彼らを選ばなかったら、少なくともハリスン以外の3人はジャンキーにでもなっていただろう。レノンとマッカートニーには共通点がある。つまり、10代で母親を失っている。リンゴも母子家庭の出身であり、ハリスンも含めて、あの時代のイギリス地方都市の典型的な労働者階級の出身といえる。4人の価値観がかなり重なっていたこと、特にレノンとマッカートニーの境遇が似ていたことが、8年以上もビートルズが続いた大きな要因だったと思うが、思春期に母親を亡くしたこと、関係への飢餓感が彼らにとって音楽を必然的なものにした、とは言えないだろうか。きょうはつらい一日だった、あとは犬のように眠るだけと歌う「A Hard Day's Night」は史上最高の「プロレタリア労働歌」だ。セブンスコードの独創的な開始、金属打楽器の明るい陽気なリズムが響くこの曲は、流行作詞家と作曲家が作り出す商業音楽のジャンルからは絶対に生まれない。発売日に売り切れた「モノボックス」が重版されたようなので、アマゾンアメリカに注文した。一週間ほどで発送したという連絡が来たので年内には届く。送料込で245ドル、23000円弱。いつか必ずビートルズを体系的に聴きたいと思っていたが、出会いから42年、もうすぐそれがかなう。

October 30, 2009

コメント(1)

-

こんなコンサートに行った~ニコライ・ジャジーラ指揮キエフ国立フィルハーモニー交響楽団

2曲目、メンデルスゾーンのバイオリン協奏曲におけるジョセフ・リン(台湾系アメリカ人)のソロが素晴らしかった。たしかこのバイオリニストを聴くのは2度目だと思うが、切れ味のよさはますます冴えわたり、独特のクールで粘らない歌はスピード感を増した気がする。以前聴いたときはまだ20代で「若さ」の良さと危うさを感じたが、30代にさしかかったいま、シャープさに加えて音楽を大らかに歌い上げていく円熟味が加わった気がする。たとえて言えば、フルーティな辛口の白ワインが蛇口から清冽に流れ出しているような演奏で、ただ聞きながすのがもったいないとさえ思った。「またメンコンか。やれやれ。昼寝でもしていよう」という気持ちで出かけたが、予想に反してこの日いちばんの聞きものだったというか聞きものになってしまった。1曲目(ハチャトゥリャンの仮面舞踏会より3曲)は指揮者を見るためにRA席で聴いた。そのためサウンドはわからなかったが、細かく拍を刻みアンサンブルの確保に汲々とする日本人指揮者とは違い、長いフレージングで雰囲気たっぷりの指揮をする面白い指揮者だと思ってメーン曲(チャイコフスキーの交響曲第5番)に期待した。しかし、長所はいろいろとあるものの、指揮者とオーケストラの両方が期待はずれ。値段の高い分、これなら日本のオーケストラを聴いた方がマシだと思った。長所は、特に中音域から低音域にかけての弦楽器のまろやかで重厚な響き。元気で馬力のあるモスクワ派、優美で柔らかいサンクトペテルスブルク派との間で位置づけすると、かなりサンクト派より。ただしバイオリンの音が固いので、キーロフのオーケストラのような豊潤さはのぞめない。ホルン首席は名手のよう。しかし、他の管楽器セクションには際立った名手はいない。アメリカのビッグ5のようにメンバー全員がソリスト級というオーケストラもあるが、オーケストラは各セクションのトップクラスが名手であれば抜群によくなる。その核となる15人から20人を集めるのが大事なのだ。しかしこのオーケストラには名手だけでなく、トップとしての気概を持つ奏者を欠く。だから、名手のいるホルンセクションでも、バランスが悪くハーモニーが濁る。特に管楽器セクションに顕著なのだが、要するに他の奏者の音を聴いていないのだ。聴いていないから音量のバランスは悪く、音程も悪くなってハーモニーが濁る。「拡大された室内楽」としてのオーケストラではなく、「ただ楽譜を見て演奏しているだけの抜群にうまいアマチュアオーケストラ」を聴いている感じがしてきて白けたし、こんな質の悪い音楽に熱狂する観衆にはさらに鼻白む思いだった。ロシアのオーケストラだろう、チャイコフスキーくらいちゃんとやれるようになりたまえ、少なくとも日本のオーケストラ程度には、と言ってあげたい。アンコールはくるみ割り人形から「こんぺい糖の踊り」と「花のワルツ」だったが、「花のワルツ」冒頭のハープの見事さに驚いた。こんな名手は初めてだと思う。さほどやる気があると思えない高音弦セクション、ホルンやハープに点在する世界的名手、しかし全体としては高度なアマチュアにすぎない演奏・・・あと10年はこのオーケストラを聴く必要はなさそうだ。オペラグラスを忘れたのでウクライナ美人を発見できなかったのが心残り。

October 25, 2009

コメント(0)

-

10月という月

9月がマリア・カラスの月なら、10月はチェ・ゲバラの月だ。アルゼンチン生まれの喘息持ちのペルー副王家の末裔は、医師、露天写真家、キューバ国立銀行総裁、工業相を経て1967年10月9日、ボリビアでアメリカ中央情報局のかいらいであるボリビア警察に虐殺された。ボリビアではイエス・キリストと並ぶ聖人として崇められているというが、貧しい国ならどこででも、ありふれた日常の商品の中にゲバラの肖像を見ないことはない。マリア・カラスが世界一の美女なら、チェ・ゲバラは世界一かっこいい男だ。ハンサムなだけではない。炎のような輝く瞳を持つ精悍な顔立ちからは、捕虜を決して殺さなかった優しさと、数百人の反革命を即座に処刑した厳しさの両方が、何よりも理想主義の気高い精神の輝きが感じられる。なぜゲバラが「かっこいい」のか。常に抑圧された側、貧しい側に立って行動したというのはある。しかし、際立っているのは、曲がりなりにも一国の大臣まで務めた人間が、その地位を捨て、一介のゲリラ兵士として生き、そして死んだことである。理想に燃える20代というのは洋の東西を問わず多い。しかし、30代になるとたいていは堕落する。堕落という言い方が強すぎるなら、現状に安住するようになり、チャレンジを忘れる。過去の自分を繰り返し始めるのが30代であり、そうなるともう死人と同じだ。マルクス・レーニン主義やトロツキズムの文脈(チェ・ゲバラをあえて分類するならばトロツキストであろう)でゲバラを語り、それらの正当化のためにゲバラの生涯を利用しようとする連中のたわごとに耳を貸してはならない。ゲバラはかっこいい。それだけでじゅうぶんだ。それ以上に何が必要だというのか?大事なのはゲバラよりも「かっこいい」男を目指すことであり、それ以外に男の人生の価値はない。ちなみに、わたしがゲバラの次に「かっこいい」と思う男は、キューバ人ミュージシャン、コンパイ・セグンドである。ゲバラは日本を訪れたことがある。ヒロシマやナガサキを訪れる一方、トヨタやソニーの工場を視察したらしいが、ハバナ入城の際に乗っていたジープがトヨタだったこと、解放区ではラジオ放送を担当していたことと何か関係があるのかもしれない。チェ・ゲバラを讃えた歌は、数百曲あり、いまも増え続けているらしい。最も有名なのはHASTA SIEMPRE。コルシカ出身のスペイン系フランス人の女優、ナタリー・キャルドーンの若い頃の歌唱がYOUTUBEにアップされている。HASTA SIEMPRE COMANDANTE ゲバラは死の瞬間までかっこよかった。一発目、聖人ゲバラを撃つ恐怖のあまり急所を外した狙撃手に対して、「よく狙って撃て」と言った。誰がゲバラを超えられるだろうか?

October 24, 2009

コメント(0)

-

こんなコンサートに行った~札幌交響楽団第522回定期演奏会

メンデルスゾーンの序曲「静かな海と楽しい航海」が始まった瞬間、なんと美しい響きだろうと思った。音程のぴったり合った、オーケストラが奏でる弱音のハーモニーというのは本来美しいものだが、札響のそれは特別に感じた。LINNのスピーカーの音のように冷涼で、清潔で混じり気がない。純粋だが、蒸留水のような味気なさではなく、湧水や伏流水のようなみずみずしさがある。一瞬で、メンデルゾーンの、さして傑作とはいえない曲の、しかし敬虔な世界に引き込まれる。今年87歳のゲルハルト・ボッセが指揮すると、不思議とオーケストラの音程がよくなる。音程が整うと、響きに芯ができ、音が立ってくる。続くハイドンの交響曲第101番「時計」も、颯爽としたテンポと軽快なリズムが特筆される、随所から流れ出す歌に満ちた快演。メーンのベートーヴェン「交響曲第7番」でもそうだったが、楽章間にほとんど休みをとらず、全体の統一感を意識した演奏だった。そのベートーヴェン「交響曲第7番」は、最も演奏頻度の高い人気曲。札幌でもすでに数十回は演奏されていると思うが、最近では1989年4月の山田一雄指揮札響、1990年7月のバーンスタイン指揮ロンドン交響楽団による演奏が記憶に残っている。しかし、今回の演奏は、それらの演奏をしのぐ名演。何より適切なテンポ、大向こうの受けを狙わない誠実な表現で等身大のベートーヴェンが描かれていく。ここでもリズムの軽快さとオーケストラの音程のよさが特筆大書される。早めのテンポなのに決して音楽が走らず、みずみずしさだけが浮き彫りになるさまを見るのは、心が浮き立つような、かけがえのない体験だった。ひとつだけ不満だったのは、特にフィナーレでティンパニがおとなしかったこと。この曲では「ティンパニ協奏曲」のようにティンパニを強調した演奏が好きなためだが、ゲヴァントハウス管弦楽団の元コンサートマスターの音楽はそうした耳に残る刺激を避けていた。そのかわり、フィナーレ終結部分の重低音はしっかりと指示して強調していた。名指揮者かどうかは、この部分で活躍しているバイオリンセクションではなく、バスに指示を出すかどうかで決まると思っているが、その意味では、ゲルハルト・ボッセは、いままで出会った唯一の「名指揮者」だ。あと何回、ボッセのベートーヴェンを聴くことができるだろうか。来シーズンの札響定期に登場予定がないのは残念だが、世界的にみても現在聴くことのできる最高のベートーヴェンのひとつだったことは間違いないと思えるコンサートだったし札響の底力に驚いた。

October 17, 2009

コメント(0)

-

こんなコンサートに行った~ジョナサン・ノット指揮バンベルク交響楽団

ブラームス・チクルスの二日目。考えてみれば来日オーケストラが特定の作曲家のチクルスをやるのは珍しい。札幌コンサートホール(キタラ)では初めてのことと思う。一日目、前半は若手、後半はベテランというふうに木管奏者の一部が入れ替わっていた。二日目も同じだろうと思っていたら、フルートとオーボエのセクションは前後半とも若手の、しかも女性を起用。結果的にまるで別のオーケストラというくらいに印象が変わり、古風なドイツサウンドが明るく輝かしいモダンなそれに変貌していた。曲想自体が明るく牧歌的で、悦ばしいクライマックスを作る交響曲第2番では、こうした布陣が奏功。ゆったりした中間楽章は鬱屈せずのびやかな歌が広がった。ジョナサン・ノットの指揮も冒頭から快調。しかし後半、交響曲第4番ではちぐはぐさが目立った。まず、ノットが管楽器を野放図に鳴らすので、響きがまとまらない。この指揮者、指揮台の上を動物園の猿のように動き回り指示を飛ばすのだが、大振りの割に音楽に迫力が出ない。どちらかというとおとなしく、重厚な響きで音楽を作ろうとするオーケストラから「音量」を引き出すことで迫力に換えようとする。かろうじてピラミッド型のバランスは保たれてはいるものの、第2楽章冒頭でホルンを異常なまでに強奏させるなど、落日の憂愁を思わせるこの交響曲を通じてブラームスが言いたかったことを汲んでいないとしか思えない。前日の交響曲第1番で聴かれた奥行きのある室内楽のような時間は、元気と技術がウリの若手奏者が主軸になってはのぞめない。うまいが指揮者の解釈との齟齬が目立つホルン、ここ一番のところでミスを連発する他の金管、セクションとしてはまとまっているものの弦楽器と乖離した木管。前の日にできたこのオーケストラのイメージがすっかり壊れてしまった。興味深かったのは、曲の出だし。この曲の最初の音を、たいていの指揮者は楽譜の2倍から3倍に引きのばすものだが、ほぼ楽譜通りの短さであっさりと演奏した。こういう演奏は、ペーター・シュバルツが札響でこの曲をやって以来聴いたが、実にひなびた味わいが出る。ノットの解釈なのか、オーケストラの伝統なのかはわからないが、案外、オーケストラがここだけは譲れないと抵抗したような気がする。ドイツ音楽の最良の演奏伝統をつたえるこのオーケストラに必要なのは、ホルスト・シュタインのような、やはりドイツ音楽の最良の演奏伝統をつたえる指揮者ではないかという思いを強くしたコンサートだった。アンコール2曲目に演奏されたリゲティの「オーケストラのためのアトモスフェール」からの一曲は、機敏かつ柔軟で、このオーケストラの持つ機能的に優れた一面を表していたし、ノットの指揮はこういう曲でこそ冴えわたり胸のすく演奏。ブラームスでのもやもやを吹き飛ばす好演だった。

October 14, 2009

コメント(0)

-

こんなコンサートに行った~ジョナサン・ノット指揮バンベルク交響楽団

バンベルク交響楽団の来日初日、ブラームス交響曲チクルスの一日目を聴く(札幌コンサートホール、キタラ)。指揮は2000年以来、このオーケストラと緊密な関係にある首席指揮者のジョナサン・ノット。このオーケストラはぜひ聴いてみたいオーケストラのひとつだった。というのは、札響の第2代常任指揮者故ペーター・シュバルツはこのオーケストラの元首席チェロ奏者であり、札響トーンと呼ばれたサウンドは、このオーケストラの響きを目標にしたものだったと思われるからである。10月のバンベルクでの定期演奏会で何度もブラームス・チクルスをやるなどして、準備万端。そのためか、日本公演だからという気負いもなく、本拠地での普段着の演奏をそのまま持ってきた、という趣のコンサートだった。その気負いのなさがプラスに作用したのが、交響曲第3番の演奏。冒頭の英雄的に雄渾な跳躍音型が控え目な音量で穏やかに演奏されたのには拍子抜けしたが、別に旅の疲れや手抜きではなく、彼らにとってのブラームスとは、室内楽のように親密な、日常的な音楽だということなのだろう。オーケストラを総体として見たときには、超一流とはいかない。特に弦楽器にアンサンブルの緻密さを欠くことがあるし、音色のパレットも少ない。ぱっと聴いただけでは、日本のオーケストラとの差を強く感じるほどではない。しかし、音量ではなく響きの豊かさで音楽を紡いでいく彼らの演奏に耳を傾けていると、日本のオーケストラがこのレベルに達するのは永遠に不可能ではないか、と思えてくる。「世界一のブラームス・オーケストラ」を目指しているサイトウキネンオーケストラのブラームスとぜひ聞きくらべてみたい、そんな気持ちが沸々とわいてくる。特徴的なのは内声部の充実。ビオラやチェロが柔らかく豊かな響きで鳴る。管楽器もファゴットやホルンの首席は世界的な名手と思われる。後半の交響曲第1番では、これら管楽器の名手たちの、特に弱音のニュアンスに富んだ演奏が素晴らしかった。中間2楽章の木管やホルンのソロは、最上級の室内楽を聴いているよう。こんなブラームスの交響曲演奏は初めてだ。指揮者のジョナサン・ノットは流麗な音楽作り。よく歌い音楽が停滞せずに流れるのは長所なのだが、第1番のような、ブラームスが22年もかかって苦心しながら作った、起伏が大きくドラマティックな音楽には役不足。特に終楽章などはペラペラと楽譜をめくるように前に進んでしまい、クライマックスの迫力を欠いた。初めてなので、どこまでがオーケストラの音楽で、どこからが指揮者の音楽なのかはわからないが、やはりどちらも、ブラームスの交響曲を非日常的なものではなく、日常的な親密な音楽ととらえているということだろう。そういえばペーター・シュバルツが指揮するドイツ音楽にもそういうところがあった。あらゆる時代のすべてのレパートリーをそつなくこなすインターナショナルなスタイルのオーケストラがほとんどになった現在、このオーケストラは、もしかしたらライプチヒやドレスデンのそれよりも、頑固なまでに古いドイツ音楽のスタイルをつたえるオーケストラかもしれない。ややくすんだ暗い弦楽器の響き、対称的に明るい金管、どこまでも柔らかくしっとりした木管。どんなフォルティッシモでも決して吠えることがなく、音量ではなく響きの豊かさで音楽を語るこのオーケストラを聴いていると、表面的な刺激や化粧の上塗りが跋扈する現代の精神的貧困について語りたくなってくる。アンコールはお約束のハンガリー舞曲。第2番と第1番。

October 13, 2009

コメント(0)

-

食の記憶-14-オクラ

オクラはよく食べる。生を刻んで食べることもあるが、さっとゆでるとたくさん食べられる。アフリカ原産のオクラは寒冷地では栽培できないので北海道では比較的高価。だから、安売りのときにたくさん買ってきて食べまくる。しかし、たった一度だけ野生のオクラを食べたことがある。1979年のことだと思うが、三里塚の労農合宿所に泊めてもらったときである。宿泊料や食事代などがどうなっていたか、まったく思い出せない。全国集会の前後ではなかったので、人は少なかった。小屋に常駐する何人かのいわゆる「現闘」と、現地調査と称する物見遊山のわたしのような人間か、週末を利用して援農に来ている人たち。それからそのときは成田空港が開港まもない時期だったので飛行阻止のためのやぐらを作ったりする反対同盟シンパの、大工や左官の人たちがいた。労農合宿所は第4インター系と言われていたが、無党派の個人が滞在できる場所はほかにはなかった気がする。近くに、戦前の共産党員で九州の村長だった前田俊彦さんの「瓢鰻亭」があった。いったい、あのころのノンセクトはどのように現地に結集したり滞在していたのだろう。党派は豪勢なことにリムジンバスを仕立てたりしていた。とある労組の部隊にもぐり込こませてもらったときは、宿泊施設から先は幌なしトラックの荷台に乗って闘争現場に向かった。現地には5~6回行った記憶があるがほとんど日帰りで、泊まったのは2回しかないと思う。その最初のときが労農合宿所で、朝食べたのが野生のオクラだった。ご飯とみそ汁は当番が作ることになっていたのだと思う。もし長く滞在したら、食事当番くらいはやらせたもらったかもしれないが、ホテルの食堂ではないのだから、おかずはなし。そこで、すぐ裏の野原のようなところから、15センチか20センチもあるような大きなオクラをとってきておかずにするのが習慣になっていたのだろう。固く、筋張っていて、お世辞にもおいしいオクラではなかったが、何というか革命に参加しているようで気分が高揚した。たしかに、トーストとコーヒーでは革命をやる気概も失せる。やはり、若い革命家はご飯に筋張ったオクラでプロレタリア解放のために闘うべきなのだ。珍しかったのは野生のオクラだけではない。野天のドラム缶風呂があり、農家には昔ながらの五右衛門風呂があった。どちらも、いままで三里塚以外のところで入ったことはない。そのときは闘争のないときだったので、のどかなものだった。ドラム缶風呂に女性現闘が入ると、機動隊がのぞきに来て奇声をあげるようなことがあるが、そんな「事件」しか、ここが闘争の最前線であることを思い出させるものはなかった。三里塚現地闘争ほど楽しいことはほかに思い当たらない。何せ、楽しいのだ。こればかりは参加しなければ絶対にわからない。その楽しさの源泉は正義である。現地へ行けば、空港建設がどんなに理不尽なことかわかる。現在、JALがつぶれそうなのも、三里塚のようなところに高コストの空港を作ったことに一因があるが、絶対的な正義の側に身をおいて行動する快感はどんな快楽にもまさる。事実上の解放区になっているのも「楽しさ」の大きな要素だろう。反対同盟は「面」を支配し、多くの団結小屋や他の農家(空港賛成派といえども反対同盟に協力していた)が点在し情報を共有することで、公団や機動隊を圧倒し孤立させていた。1971年の東峰十字路戦闘では700名の部隊が240名の機動隊一大隊(堀田大隊)を粉砕し、3名の警察官を殺したが、3名で済んだのは奇跡であり牧歌的とさえいえる。「解放区」に侵入した「不逞の輩」を逮捕・連行していたのは空港反対派であり力関係は逆転していた。だから、開港後の1979年になっても、機動隊は「奇声」をあげ恐怖を紛らわせなくては女風呂ひとつのぞくことができなかったのだろう。三里塚の、特に全国集会に行くのはもうひとつ別の楽しみもあった。当時はまだ各大学にノンセクトをはじめとした活動家が健在で、大学によっては100人規模で現地決起が勝ち取られていた。もちろんその中には女性も多くいた。夜目、遠目、傘のうちというが、ヘルメットをかぶった女性もまた魅力的だ。タオルで覆面でもしていようものなら、もうたまらない(笑)さらに、ヘルメットをぬいだときに長くて黒い髪がはらっと落ちてくるのは、風景としては殺伐としている団結小屋の中で、そして男が多い中で、何ともなまめかしく優美だった。京大同学会、どこの大学かわからないが首都圏の赤ヘルサークルの女性など、愛らしいのに知的でおとなっぽい、素敵な女性をたくさん見た。わたしの行っていた大学の女の子たちとは月とスッポンだった。あの楽しさが忘れられず、反対同盟北原派と支援党派による1985年10・20戦闘に参加したくて某セクトのバスに乗せてもらうよう交渉した。が、当時同棲していた女の子の体調が悪くなって行くことはできなかった。3名の機動隊員が廃人になったあの戦闘に参加できなかったのは残念でならない。歳をとり「三里塚でオクラを食べた」話はできても、機動隊をぶち殺した武勇伝を語ることができないのは、寂しくも悲しい。

October 12, 2009

コメント(0)

-

食の記憶-13-三つ葉

ミツバは日本原産の多年草である。セリの一種らしい。パクチー(コリアンダー)と風味が似ているところをみると、パクチーもセリの一種なのだろう。イタリアンバジルのかわりに青じそを使うことがあるように、パクチーが手に入らなければミツバを使ってみてもいいかもしれない。札幌に移り住んだ1966年、正確にはその土地はまだ札幌ではなかったが、そこから自転車で10分くらいのところに新川という運河があり、土手にはミツバが自生していた。6月になると、毎年、そこへ出かけてミツバを摘むのが楽しみだった。そのころは大都市札幌といえども周辺の自然は豊かだった。雪融けの時期のフキノトウやヤマワサビに始まり、フキ、アズキナ、タランボ、コゴミ、ギョウジャニンニク、エゾノリュウキンカ、ウド、ヨモギ、ハマボウフウなどは毎年のように食べた。今でも、フキやフキノトウ、アズキナのようなありふれた山菜をお金を出して買う気のしない人は多いだろう。ミツバは北海道では自生していないはずだが、なぜかその川の土手には群落があった。うららかな春の日、従兄弟や家族で出かけてミツバを摘み、その日の夕食にそのミツバが並ぶというのは、少年だった日々の中で最も美しく楽しい思い出のひとつだ。そのころは、まだ八百屋に並ぶ野菜の種類は少なかった。ピーマンでさえまだ珍しいころで、ミズナやチンゲンサイはなかった。カリフラワーはあったが、ブロッコリーはまだなかった気がする。ミニトマト、レタス、サニーレタスもなかったと思う。キノコなんて売ってたのだろうか。決まりきった野菜しかなかった時代、野生の山野草をとって食べるのは、だからわくわくするような体験だったのだ。1968年にその場所を訪れたとき、愕然とした。土手はきれいに整地され、そこにはどこからか移植したにちがいない芝生が植えられていたのである。ミツバはおろか、クローバーさえなかった。こんなところを芝生にしてどうするのだ。何とムダなことを。11歳の少年でさえそう思った。あのときの衝撃はいまもありありと思い出す。せっかくの楽しいレジャーを台なしにされた恨みと、野生特有の強い味や香りのミツバを奪われた悔しさは、トラウマというか怨念となって残りいまも周期的に怒りの発作となってあらわれる。とりわけ、スーパーでミツバが売っているのを見ると怒りが蘇る。また、週に一度は親子丼を作るが、スーパーではミツバを買わず、したがってわたしの親子丼には決してミツバが入ることがない。だから、ミツバなしの親子丼を食べるときにも沸々と怒りがわきおこる。そのたび、新川の土手のミツバ群落の「虐殺」を指示した官僚と、虐殺を実行した「下手人」たる建設業者への復讐を誓うのだ。その場所はいまもよく通る。芝生はいつの間にか雑木林になり、荒れ果てたまま放置されている。まったく、無意味な上にも無意味な「公共事業」だった。官僚に告ぐ。石狩湾の水は冷たく、新月の夜歩きは気をつけることだ。

October 8, 2009

コメント(0)

-

旅のメモ~東京インターナショナル・オーディオショー

今回の旅の目的のひとつは、東京国際フォーラムで開かれた東京インターナショナル・オーディオショーなるものを見学することだった。興味のある部屋をまわるのに、2時間もあれば足りるだろうと思っていたが、セミナーや機器の入れ替えなどもあり、3日間の会期中、ずっといても足りないくらいの催しだった。実際、昼食を食べる時間さえ惜しいくらいで、カロリーメイトを持参していなければ倒れていたかもしれない(笑)出展したのは30社、ブランドは183にも及ぶ。30の部屋にはたいてい数機種のスピーカーが展示されている。だから、それらを数分ずつ聴いて歩くだけで半日つぶれる。10分も聴こうものなら、丸一日かかる。そこで午前中しか参加できない初日はまず1分ずつ聴いて歩いた。いいと思うブランドを10程度に絞りこむことにした。翌日は予定を変更して夕方まで、この10程度に絞りこんだブランドを5分から10分、時間の許す限り巡回して聴いた。そうして聴き歩いた結果は、驚いたことに、事前にあたりをつけておいた、このブランドがいいだろう、という予想とほとんど一致していた。予想外にハズレだったのは、イタリアのソナス・ファベール。弦楽器やボーカルは美しいものの、木管楽器が電子楽器のように聞こえて興醒め。いいと思ったのは、やはりハイエンドの機種で、さすがに高いだけのことはある。ブランド特有の音色というのはあるもので、普及価格帯や中級の機種でも、ハイエンドの機種と同系統の音がするので、ハイエンドを聴いておくのは大事なことと痛感した。音色の美しさに感心したのは、スイスのPIEGAのスピーカー。ずっと聴いていたい、と思うほどで、透明で柔らかい音がなめらかに滑っていくのには魅了された。小型フロアスタンディングでベストと思ったのはLINN社のMAJIK140。この値段でこの音なら激安ではないだろうか。ペアで40万円強だが、ペアで700万のKOMRIとの違いを聞き分けられる人はそう多くはない。大型のフロアスタンド型でコストパフォーマンス抜群と感じたのはデンマークのDALI。他のハイエンドに比べると値段はヒト桁違うのに、音は遜色ない。驚いたのはドイツのALR JORDANというメーカーのCLASSIC1という小型2ウェイブックシェルフ。てっきり、隣の大きなスピーカーが鳴っていると思っていたら、外形が20センチ、重さ3キロの、大げさに言えば手の平サイズのスピーカーの音だったのである。希望小売価格がペアでたった94500円!なのに、正統的なブリティッシュサウンドがスケール豊かに鳴っていたのには絶句するしかなかった。小型2ウェイブックシェルフの変化というか進化はすごいのだと知った。アメリカやイスラエルのオーディオは好みではなかった。元気すぎるし明るすぎる。やはりジャズやロックなどのエレクトリックを基盤とする音楽と、ホールの間接音も含めたアコースティックな響きを基盤とするクラシック音楽はオーディオの世界においても相容れない、と感じる。ほかではウィーンアコースティック、AVALONの落ち着いた美音が印象に残った。オーディオ評論家のセミナーにもいくつか出てみたが、必ず教えられることがあったのも意外だったし有意義だった。やはり、この道何十年、という人の話は虚心に耳を傾けてみるものだ。

October 5, 2009

コメント(0)

-

こんなコンサートに行った~インチョン・フィルハーモニック管弦楽団

アジア・オーケストラ・ウィーク2009のトリをつとめたのは韓国のインチョン・フィルハーモニック管弦楽団。このオーケストラは40年の歴史があるそうだが、やはり前2日の歴史の浅いオーケストラとは音楽の熟成度、演奏の充実度が違う。トリをつとめるだけのことはあると感心した。指揮は音楽監督のチェン・ゾウファン。プログラムは夏田鐘甲の「オーケストラのための幻想曲」、シン・アラーをソリストにメンデルスゾーンのバイオリン協奏曲、メーンはサン=サーンスの交響曲第3番」。女性の多いオーケストラだが、日本のオーケストラのように響きが薄くなることはない。何より感心したのは、たしかに自己主張は強いものの、それが中国のオーケストラのように音楽のフォームを壊すことがまったくない点。それが純度の高い、芸術性の高い音楽を聴いた、という印象になる。ゾウファンの指揮もややアカデミックな印象ながら、ベテランらしい味わいもあり危なげがない。惜しいのはなぜかフィナーレの高揚が控え目だったことで、何だか不完全燃焼の不満が残った。都合でメンデルスゾーンのみ聴き損ねたが、美人度ではシン・アラーは日本の若手女性バイオリニストの上をいく。アジアのオーケストラや演奏家が日常的に聴けるようになる日が早く来るといい、と痛感したアジア・オーケストラ・ウィーク2009だった。

October 4, 2009

コメント(0)

-

こんなコンサートに行った~武漢管弦楽団

初日のタイ・フィルは散々だったが、これは大当たり。はるばる飛行機に乗って聴きに来た甲斐があったというもので、興奮のあまり楽屋を訪れて指揮者に表敬訪問してきた。中国には45ものプロ・オーケストラがあるという。その中でこの武漢管弦楽団がどのあたりに位置するのかはわからないが、この先、どこまでいくかわからないという可能性をこれほど感じさせられたオーケストラはほかにない。技術水準自体は、特に管楽器が低い。数十年前の日本のオーケストラよりもひどいかもしれない。しかし、ミスにめげることなどなく、どんな部分にも果敢にチャレンジしていく。弦は歌いまくるし、打楽器も豪快に鳴り、何しろオーケストラを聴く醍醐味を堪能させてくれる。ソリストと指揮者もよかった。チェン・ジェーという24歳の女性ピアニストは、超のつく美人でありながら年齢を感じさせない実力派。ラフマニノフの協奏曲第2番を、完全におとなの風格で豪快かつ情緒たっぷりに弾き切った。シンガポール人でチェリスト出身の指揮者リュー・ハンはさらに素晴らしい音楽性とリーダーシップの持ち主。しっかりとした自分の音楽があり、世界的指揮者としての資質に恵まれていると見た。先日のアイスランド人指揮者などよりよほど優れている。こういう指揮者に日本のオーケストラはどんどん活躍の場を与えてはと思う。シベリウスの交響曲第1番は、もちろん技術的には破たんだらけだったし、北欧の静謐さや神秘さを求めるレベルには達していないが、とにかく熱い。いわゆる爆演に近いが、要所をきちんと指揮者が締めて抑えるので、乱雑な印象にならず、思いがけず音楽の気品は保たれる。「日本の聴衆は最高だ」というスピーチと共に、演奏されたアンコールはスッペの「軽騎兵」序曲など4曲。疲れを知らない指揮者とオーケストラのパワーには脱帽。チェン・ジェーとリュー・ハン。未来の巨匠を約束された名前だ。

October 3, 2009

コメント(0)

-

こんなコンサートに行った~タイ・フィルハーモニック管弦楽団

9月11日に聴いたマレーシア・フィルが予想外によかったので、「アジア・オーケストラ・ウィーク」のために来日した3つのオーケストラを聴いてきた(会場は3日間共、東京オペラシティ)。この催しは毎年行われている。いつも参加したいと思いつつ、タイミングが合わなかった。今回は東京インターナショナル・オーディオショーも同時期に開催されていることもあり、思い切って行ってきた。初日はバンコクのタイ・フィルハーモニック管弦楽団。2004年の創設というからほんとうに新しい。最初はタイ人指揮者(名前失念)の指揮で国王讃歌。続いてラナートという木琴のような民族楽器とオーケストラのための作品「歩む馬」。単純な曲だが、ソロもオーケストラも白熱して冒頭から期待させるものがあった。しかしそのあと、アイスランド人の指揮者が登場してからがよくなかった。サン=サーンスのチェロ協奏曲第一番のソリストは、タイ人の若い女性。タパリン・チャロンソックという人。この人、技術的には優れているが、音楽にまるで愛想というものがない。ただ機械的に弾いているだけで、この曲ではこれを言いたい、という主張もない。メーンのチャイコフスキー「交響曲第4番」では、指揮者とオーケストラの欠点ばかりがあらわになった。指揮者は、煽るばかりで抑制を知らない。オーケストラは、管楽器はまあまあだが、弦楽器は特に高音になるほど音程が怪しい。オーケストラの基礎をきちんとトレーニングされたことのない奏者ばかりのようで、ただ楽譜を音にしているだけという印象。政府や大学の援助でできたオーケストラらしいが、マレーシア・フィルとは比べるべくもない。メンバーの国籍はマレーシア・フィルほどではないにしても多様なようだが、いかにもタイ的によく言えば大らか、悪く言えば適当で、何があってもマイペンライで済ましてしまう悪い国民性が出ているように思えた。こういう演奏というかオーケストラに出会うと、正統的なドイツ音楽の移入から始めた日本のオーケストラはきわめてまっとうな、優れたやり方だった気がしてくる。この日は昼間、すみだトリフォニーホールで新日本フィルを聴いた。たまたま曲目がチャイコフスキーの交響曲第5番で、一日に違うオーケストラでチャイコフスキーの交響曲2曲を聴くという体験をしたが、日本のオーケストラを再評価するいい機会になった。

October 2, 2009

コメント(0)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

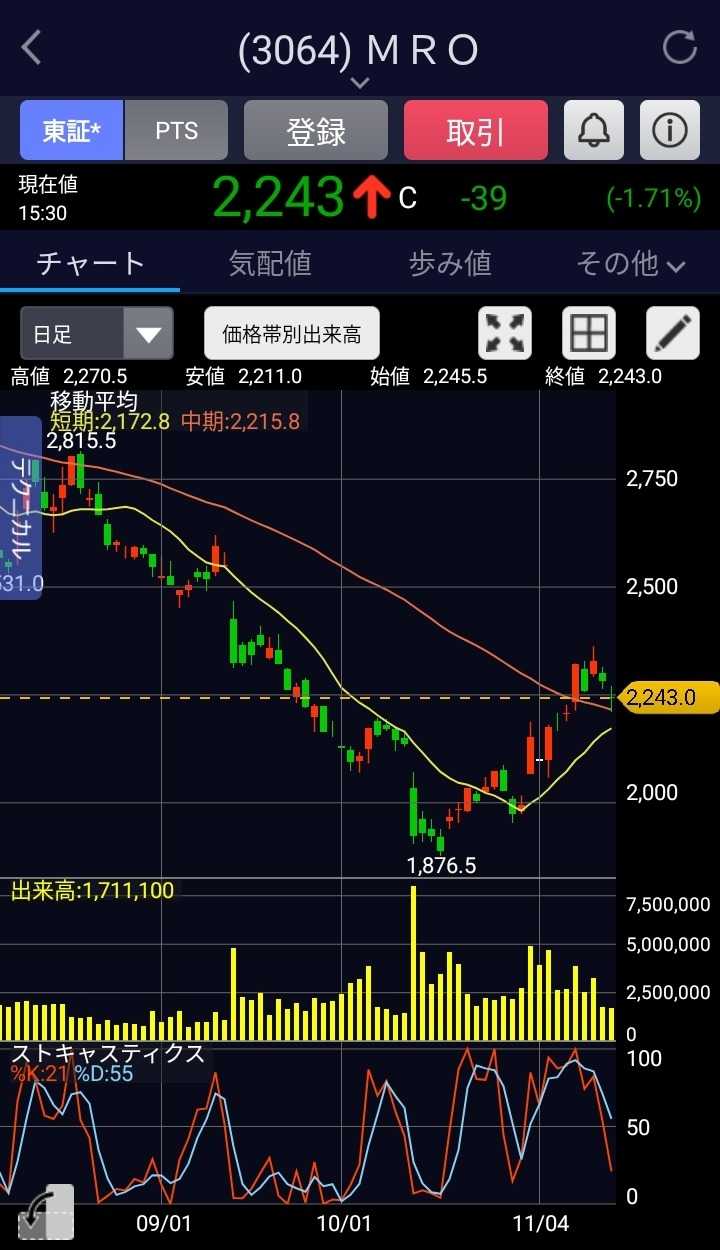

- 株式投資日記

- 株式資産は減少、精神的な不安定回復…

- (2025-11-14 17:07:04)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 絵を描いたの、いつぶり?

- (2025-11-14 19:00:04)

-

-

-

- 楽天市場

- JOURNAL STANDARD 《追加》スーパー1…

- (2025-11-14 22:38:24)

-