2025年05月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

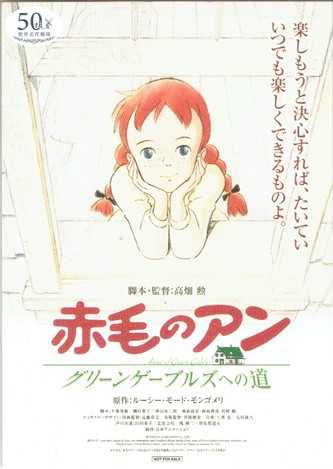

「赤毛のアン グリーンゲイブルズへの道」キノシネマ神戸国際no29

高畑勲「赤毛のアン グリーンゲイブルズへの道」キノシネマ神戸国際 ここのところ、パソコンがこわれたり、愛車のスーパー・カブがパンクしたり、とかく、くよくよしている毎日です。おそらく年齢のせいもあってでしょうね、気持ちを平静に保つことが難しい実感ばかりが感じられて、たとえば、このブログの投稿とかも、なんとなく気が進まない日々です。まあ、それでも、こんなことでクヨクヨしていては!と励まして、今日は高畑勲の「赤毛のアン グリーンゲイブルズへの道」を見に行きました。 見てよかったですね。1970年代のテレビアニメの編集版の映画でしたが、ボクには新しいジブリアニメ体験!でした(笑)。 なんといっても、「赤毛のアン」なわけで、多くの方に知られれているストーリィーなわけですが、アンが孤児院から、たしか、プリンス・エドワード島のアボンリーとかいう農村のグリーンゲイブルズ(緑の切妻)の農家で暮らすマシュウとマリラという老兄妹のもとにもらわれていくいきさつを描いたドラマでした。「楽しもうと決心すれば、たいていいつでも楽しくできるものよ」 まあ、このことばそのものが赤毛のアンなわけですが、今回、見ていて、やっぱり涙をこぼしたのは、何の身寄りもない11歳の少女の生き方によって、寂しい暮らしをしている、二人の老人が心を開いていくところでしたね。 特に、しっかり者のおばさんであるマリラが、いったいどこでアンを育てること、アンと暮らすことへと翻心するのか、いや、ホント、ハラハラしながら見終えて、ホッとしました(笑)。 絵柄も、お話も、古いといえば古いのですが、多分、年齢のせいだとは思うのですが、マシュウとマリラの心の動きが手に取るようにわかるのですね。 そのあたりのジブリアニメのしたたかさ! には、やはり目を瞠りましたね。拍手! 余談ですが、一般的に「赤毛のアン」という村岡花子さんの初訳の題名が通り相場ですが、カナダの作家L・M・モンゴメリが1908年に発表した最初の作品の原題が「Anne of Green Gables」で、実は児童文学ではありませんね。日本では1950年代に村岡花子訳(新潮文庫)が出て以来、人気の児童文学として読まれていますが、最近では 河合祥一郎(角川文庫)とか松本侑子(文春文庫) とかの新訳も出ているようですね。 ボク自身についていえば、実は、あらすじは何となく知っているのですが、まともに読んだことがない作品です。今回、アニメを見ながら「一度、読んでみようかな」とか思いましたね。まあ、その前に、上巻だけでほったらかしの「オリバー・ツイスト」を読み終えないとですけど(笑)。 監督・脚本・絵コンテ 高畑勲原作 ルーシー・モード・モンゴメリー脚本 千葉茂樹 磯村愛子 神山征二郎 絵コンテ 池野文雄場面設定・画面構成 宮崎駿キャラクターデザイン・作画監督 近藤喜文編集 瀬山武司 笠原義宏 上遠野英俊音楽 三善晃 毛利蔵人キャスト・声優アン・シャーリー山田栄子マリラ・カスバート北原文枝マシュウ・カスバート槐柳二ナレーター羽佐間道夫麻生美代子坪井章子塩見龍介高村章子京田尚子吉田理保子貴家堂子1979年・100分・G・日本2025・05・30-no081・キノシネマ神戸国際no29追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.31

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年4月2日(水) 神戸の狛犬 その5 「柳原のエベッサン」 兵庫、柳原あたり

徘徊日記 2025年4月2日(水) 神戸の狛犬 その5 「柳原のエベッサン」 兵庫、柳原あたり 2025年の4月の初めころ立ち寄った柳原のえべっさんの狛犬さんです。記事を書かずに写真だけ張っていたら、いつの間にか投稿になってしまっていて慌てています(笑)。 まあ、でも、なかなかなお顔でいらっしゃるの悪くないですね(笑)。 こちら上が吽さん、下が阿さんです。 こちらが本殿です。お正月の10日過ぎにはシャレにならない人出ですが、ボクは50年の神戸暮らしで1度しかお参りしたことはありません。あまりの人の数に、それ以後、恐れをなして近づきませんが、普段はよく通りかかります。この日も兵庫駅から新開地に歩く途中に立ち寄りました。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.05.31

コメント(1)

-

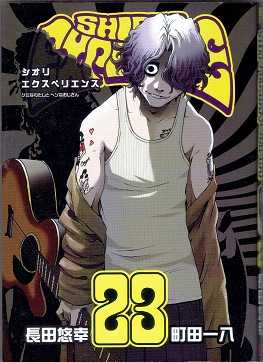

週刊 マンガ便 長田悠幸・町田一八「シオリエクスペリエンス 23」(BG COMICS)

長田悠幸・町田一八「シオリエクスペリエンス 23」(BG COMICS) 2025年5月のマンガ便で届きました。「シオリエクスペリエンス 23」(BG COMICS)です。 「ジミなわたしとヘンなおじさん」という副題の通り、三菱学園とかいう高校でお勤めしていた「ジミ」な英語のセンセ―本田紫織さんが27歳の誕生日を迎えた日に、突然、あのジミ・ヘンドリクスの亡霊に取り憑かれて、「27歳が終わる日までに音楽で伝説を残さなければ死ぬ。」 とかなんとか言い渡されて始まったマンガです。 まあ、その後、シオリさんは三菱学園の生徒達と軽音部を立ち上げ、「シオリエクスペリエンス」というバンドを立ち上げ、ジミヘンまがいの超絶ギタリストとして伝説の達成へ向けて音楽活動を始めて、23巻までたどり着いたのですが、話はどんどん大きくなって行って、今や、だれが主人公なのかわからないのですが、今回も大騒動でした(笑)。 ジミ・ヘンとかには何とか反応できるのですが、まあ、時代遅れの老人には、ほとんどついていけない展開なのですが、40代のトラキチクンは、そこそこ面白がっているようです。 まあ、若い人向けの音楽シーンに驚きながら読みました。今回は「生きし地に陽見入り居」とかいう、これまた「伝説」達成をめざすバンドが相手の、BTLとかの日本大会終盤だったのですが、シオリさんの立ち上げた軽音楽部の若い人たちだけの、だってシオリさんはアメリカに行っちゃっいるわけで、シオリエクスペリエンスの人たち、次回はどうなるんでしょうね。 やっぱり、ちょっと24巻が気になる結末でした(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.26

コメント(1)

-

クリストファー・マッカリー「ミッションインポッシブル ファイナル・レコニング」109シネマズハットno60

クリストファー・マッカリー「ミッションインポッシブル ファイナル・レコニング」109シネマズハット 今や、よくも、あしくもトム・クルーズの映画! となっているミッション・インポッシブルのシリーズの最新作、クリストファー・マッカリー監督の「ファイナル・レコニング」を見ました。「どう、このトム・クルーズ?」「まあ、老けたわねえ(笑)」 我が家では女性陣に評判がよかったはずのトム・クルーズ君ですが、チッチキ夫人にバッサリでした(笑)。 で、彼女は、このチラシの写真を見て食指を動されなかったようで、見に行ったのはシマクマ君一人でした。久々の109ハットでした。いつもはよく空いていて快適な映画館なのですが、そこそこの入りで、どこに座ろうか、ちょっと悩みました(笑)。その上、2時間ちょっとだと思っていたら169分、ほぼ、3時間ですから、少々長くて、腰が痛くなるのですが、なかなか面白かったですよ(笑)。 下のチラシにあるように、飛行機からはぶら下がるわ、100メートルを超える深い海の底から潜水艦を飛びだして、潜水防具も防寒具も何にもなしで、氷の海に閉じ込められたり、まあ、大変なのですが、まあ、この映画のいいところは「トム・クルーズは大丈夫!」 なのですね。エンタメ映画の大前提といってしまえば、まあ、アホらしいような展開は、毎度のことなのですが、それでも、ミッションがうまくいって生還すると嬉しいんですよね(笑)。 上と下のチラシのように、トム・クルーズ君、もう、いい年だと思うのですが、大活躍です。落ちたらどうするんでしょうね(笑)。 ただ、今回面白かったのは、戦う相手が人間じゃなかったことですね。「世界が、なんだかよくわからないのですが、コンピューターというか、ネットというかのシステムに支配されていて、破滅に瀕している。」 という設定で、闘うのが、実に単純というか、素朴というかの正義の人たちなのですね。だから、映画は仲間同士の人間的つながりや信頼を、とても善意に描いていて、そこが面白かったですね。 たぶん、この手のコンピューター・システムを相手にするエンタメ映画 は、今後もたくさん出てくるでしょうね。1960年代の終わりにとられた「2001年宇宙の旅」は、宇宙船のなかでの出来事でしたが、今は地球そのものがコンピューターに制御されている宇宙船かもですね。 だって、観終えてホッとしながら、現実のネット社会を思い浮かべると「こういうことって、ホントに起こるの?」 まあ、そういう、実は、かなりリアルな不安感は、残りますからね。別に、どこかの県知事選挙に限らず、世界中を「噂の全体主義」 に巻き込んでいるネット社会の、悪しき真相はすでに指摘されているのでしょうが、解決法は今のところ提示されていませんよね。 まあ、そういうことを思い浮かべさせてくれる意味でも、結構面白い設定の作品でした。拍手!監督・製作・脚本 クリストファー・マッカリー製作 トム・クルーズ クリストファー・マッカリー原作 ブルース・ゲラー脚本 エリック・ジェンドレセン撮影 フレイザー・タガート美術ゲイリー・フリーマン衣装ジル・テイラー編集 エディ・ハミルトン音楽 マックス・アルジ アルフィ・ゴッドフリーキャスティングミンディ・マリンキャストトム・クルーズ(イーサン・ハント)ヘイリー・アトウェル(グレース)ルーサー・スティッケルビング・レイムスベンジー・ダンサイモン・ペッグガブリエルイーサイ・モラレスパリスポム・クレメンティエフキトリッジヘンリー・ツェーニーマリエラ・ガリガホルト・マッキャラニージャネット・マクティアニック・オファーマンハンナ・ワディンガムトラメル・ティルマンジェスパーシェー・ウィガムドガグレッグ・ターザン・デイビスチャールズ・パーネルマーク・ゲイティスダンローロルフ・サクソンルーシー・トゥルガグユクアンジェラ・バセット2025年・169分・G・アメリカ原題「MissionImpossible The Final Reckoning」2025・05・21・no078・109シネマズハットno60追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.25

コメント(1)

-

週刊 読書案内 黒川創「京都」(新潮社)

黒川創「京都」(新潮社) 京都を舞台にした小説で、書名は「京都」です。もうそれだけで、京都の好きな人は手に取ってみようか、というところがあるかもしれませんが、目次には四つの町名が載っていて、最初の二つは読み仮名がないとわかりません。「深草稲荷御前町」、「吉田泉殿町の蓮池」「吉祥院、久世橋付近」「旧柳原町ドンツキ前」 一つ目が「ふかくさいなりおんまえちょう」で、伏見稲荷の門前町です。二つ目が「よしだいずみどのちょう」で、京都大学の医学部のあたりの町名です。ついでなので、残りの二つを説明すると、三つ目が「きっしょういん、くぜばし」です。南区の桂川沿いの住宅地です。四つ目はJR京都駅の東、河原町通りを南に下ってきた市電、今なら市バスが大きく右にカーブするあたりから南に広がっている町です。で、目次にはその四つの町の名が並んでいるというわけです。 町の名前が、それぞれの作品の名前で、たとえば、「深草稲荷御前町」の冒頭シーンから引用するとこんな感じです。 細身の銅製のカップを水滴が包んで、垂れていく。アイスコーヒーが、ストローでそこから飲み干される。二人連れ、ともに三〇前後の女性客の片方が、顔を上げ、「石峰寺には、ここからどうやって行けばいいのでしょう?」と尋ねた。「あ、若冲さんのお寺やね」「・・・・ランプ小屋って、どこですか?」 こちらが忙しい時間帯にかぎって、観光客らは通りがかりに、店の入り口の扉から頭だけ突き入れたりして、いろいろ訊いていく。この喫茶店でコーヒー一杯飲んでいく時間も金も惜しいらしい。「ランプ小屋?」 常連客のベビーカステラ露天商、辻さんが、カウンター席から塩辛声で観光客に訊き返す。「なんやねん、それ」 明治から大正ごろまで、東海道本線の鉄道は、京都から東へ、今のように東山トンネルを抜けるのではなく、ここ、稲荷駅を通って山越えで山科方面に向かっていた。当時、客車内や駅の照明、夜間の保線の作業などには、ランプを使った。だから、駅には、大量のランプを保管、管理しておく、堅牢な小屋があった。それが「ランプ小屋」で、現存するものでは、この稲荷山駅構内にあるレンガ造りのの小さな小屋が、日本で一番古いのだそうだ。「ランプ小屋はね、すぐ、そこですわ」伸びあがって、道沿いの駅の方向をトオルは指さす。「ただ、なかを見学するには、あらかじめ頼んでおかんと」 辻さんが笑う。「なんぼ観光やいうたかて、そないなもん見て、おもろいんかいな。稲荷さんの千本鳥居、山上まで歩いてみたほうが、よっぽどええがな。ここをどこやと思たはるん?伏見稲荷大社の社頭、深草稲荷御前町(ふかくさいなりおんまえちょう)どっせ」 最初の「深草稲荷御前町」と題された作品の、ほぼ冒頭です。主人公はトオル、駅前の喫茶店の店主で、子供のころからこの町で暮らしてきました。大阪の万博の話が出てくるところを見ると、還暦に差し掛かっているらしいのですが、それはこれらのの作品の書き手である1961年生まれの黒川創の年齢と、ほぼ重なっているようです。 引用した文章のように、それぞれの作品の冒頭のあたりに、その町の由来や歴史が書きこまれています。で、ちょっとした京都案内のおもむきなのですが、紹介されている「町」は、観光客が誰でも知っていて、という町ではありません。京都に暮らしている人にも、おそらくすぐには思い浮かばない、行ってしまえば、かなりディープな地名といっていいでしょう。 上で引用した一つめの作品「深草稲荷御前町」は、街の名前は白永、場所ならだれでも知っている伏見稲荷の門前の町ですが名前が知られているわけではありません。。二つめの「吉田泉殿町」は鎌倉時代の貴族の別荘跡の池のある、いわば由緒正しい町名ですが、地方から来た京大生がこの地名を知っているかどうか。「吉祥院、久世橋付近」、「旧柳原町ドンツキ前」となると、そこで暮らしている人たち、暮らしたことのある人たちにとっての町の名ですね。そうです、この作品集は、観光名所としての「京都」の、だから、今や、国内どころか、世界中からやって来る「観光名所の京都を見たい人たち」 の視線から、少しずれたところにある京都という町で暮らしている普通の人びとの暮らしを描こうとしている作品です。もう少し言えば、忘れられ、失われていく町の名とともに、そこで暮らした少年を作家に育てたある時代の姿を作品として残そうという意図を感じさせる作品でした。 内容については、まあ、好き嫌いもあるでしょうが、手に取っていただきたい作品ですね。1960年あたりから、高度経済成長とやらの時代を暮らして大人になり、金だけが価値の尺度のような社会を生きてきて、今、70代に差し掛かっているボクのような年齢になって、ようやく気付くことなのかもしれませんが、京都に限らず、この50年余りの時の経過の中で、いろいろな町や村で、多くの「古い地名」が姿を消したわけですが、「地名」が失われていくということの意味について考えさせられた作品群でした。ただの観光小説ではありません(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.24

コメント(1)

-

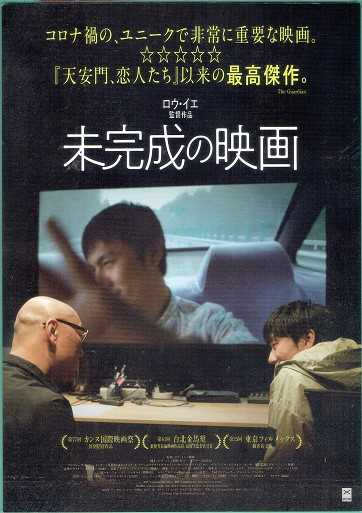

ロウ・イエ「未完成の映画」シネマ神戸no27

ロウ・イエ「未完成の映画」シネマ神戸 ボクは、たしか「シャドープレイ」という、この監督の作品を見たことがあるのですが、中国の第6世代の監督、ロウ・イエの最新作らしい「未完成の映画」という作品をシネマ神戸で見ました。 始まりから、真ん中を過ぎるあたりまで、ドキュメンタリィ-映画だと思い込んで、イヤ、思いこまされて見ていたのですが、ホテルに、一人で閉じ込められているはずの主人公のチン・ハオの映像が、スマホの自撮り以外の別のカメラの視線で映っているという、まあ、実に初歩的な仕掛けに「あっ!これはドラマやん!」 と、ようやく気付いて、膝を打ちました。 ドキュメンタリィーだと思い込まされたのは、10年前に造りかけて完成しなかった作品として映し出されるシーンに若き日のチン・ハオ(ジャン・チェン)が映り、10年後の今、そのチン・ハオと監督のマオ・シャオルイが議論するという展開を見ていて、この監督がロウ・イエだと思い込んだ結果ですね。 二人が話し合うのは2019年、話し合いの結果、その年の暮れから2020年の1月にかけて、再制作の撮影が武漢の近くの都市のホテルで始まります。 北京から俳優のチン・ハオがやって来て、監督をはじめ、大勢のスタッフによる撮影現場が映し出されます。 で、2020年の春節を目前にした現場をコロナのパンデミックが襲います。そこからのスマホの映像が異様にリアルなんですね。政府の対応、街の状況、人びとの動きが、おそらく、その時の実写でしょうね。この映画のために撮られたドラマ映像にスマホ映像が重ねられるという、所謂、フェイク・ドキュメンタリィーの方法なのですが、実にうまいものでした(笑)。 ドラマとしての展開も見事ですが、現実に対する問いかけの鋭さ! が映画の後ろに渋い光を放っている印象の傑作だと思いました。拍手! チラシにロウ・イエ監督のコメントが載っています。 分断された世界の中で、それでもなお「映画をつくること」が何を意味するのか? 10年前に完成できなかった映画の、おそらくは政治的理由、コロナに対する政府の対応、全世界を巻き込んだパンデミックの実態、鋭い問いかけ! を感じさせながら、あくまでもリアルに徹している映像! に、ロウ・イエという監督の映像表現にかける覚悟!のようなものを、しかと受け取りました。監督に拍手!です(笑)。 監督・脚本 ロウ・イエ(婁燁)製作 マー・インリー フィリップ・ボベール脚本 マー・インリー撮影 ツォン・ジエン編集 ティエン・ジアミン ベンジャミン・ミルゲキャストチン・ハオ(ジャン・チェン)マオ・シャオルイ(マオ・シャオルイ)チー・シー(サン・チー)ホアン・シュエン(イエ・シャオ)リャン・ミン(アジェン)チャン・ソンウェン(タン)ヨウヨウ(パオパオ)2024年・107分・G・シンガポール・ドイツ合作原題「⼀部未完成的電影」・英題「An Unfinished Film」2025・05・16・no74・シネマ神戸no27追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.23

コメント(1)

-

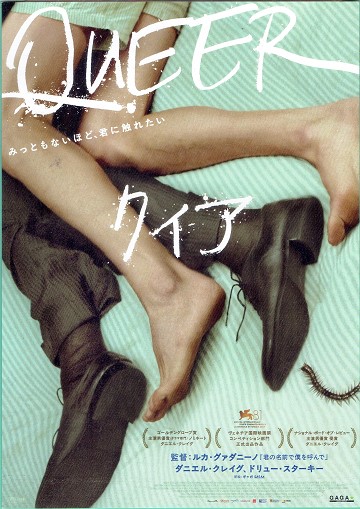

ルカ・グァダニーノ「クィア」シネリーブル神戸no313

ルカ・グァダニーノ「クィア」シネリーブル神戸 シネ・リーブル神戸のポスターで映画の題名を見て、「ひょっとしてウィリアム・バロウズのあれ?」 と気をひかれたのですが、最近、アラン・ギロディの「湖の見知らぬ男」とかを見たばかりで、「またかよ?」 という気分でパスしていたのですが、見る映画が無くなってきたこともあって見ました。 ルカ・グァダニーノという監督の「クィア」です。 最近では、河出文庫とかに入っているようですが、バロウズの自伝小説「クィア」の映画化でした。バロウズを日本に紹介したのは詩人の鮎川信夫で、それが、まあ、ボクなんかの最初の出会いだったと懐かしく思いだしましたが、たしか、90年代頃からだったと思いますが、山形浩生が精力的に訳していて、この作品も、当時の言葉で直訳すれば「変態」だったのでしょうが、とりあえず「おかま」とかいう題で出版されたと思いますが、今では「クィア」が流行り言葉なわけで、小説の邦題もそっちになっていますね(笑)。 バロウズという人は、ジャンキーでもあったわけで、どうするのかなと思って見ていると、まあ、そのまんまでした(笑)。もっとも、映画では007をやっていたダニエル・クレイグという俳優さんが、なかなか渋い演技で、見ていて白けさせられることはないのですが、見終えての感想は「なんだかなあ???」でした(笑)。 バロウズとか、読んだのが、もう、30年くらい昔のことで、そっち側からの、具体的な興味というは、忘れてしまっていることもあって、あまりなかったのですが、漠然とですが、映画が、ボクのバロウズに届いていない印象でしたね。 そういえば、「ブレードランナー」という人気映画も、題名はバロウズの小説の題名ですが、内容はフィリップ・K・ディックの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」(ハヤカワ文庫)だった、なんてこともありましたね(笑)。 まあ、世の中の動向に疎いボクがいうのもなんですが、今頃、バロウズとか読まれているんでしょうかね。客席にいらっしゃるのが女性たちばかりだったことと併せて不思議でした(笑)。監督・製作 ルカ・グァダニーノ製作 ロレンツォ・ミエーリ 原作 ウィリアム・S・バロウズ脚本 ジャスティン・クリツケス撮影 サヨムプー・ムックディプローム美術 ステファノ・バイシ衣装 ジョナサン・アンダーソン編集 マルコ・コスタ音楽 トレント・レズナー アティカス・ロスキャストダニエル・クレイグ(ウィリアム・リー)ドリュー・スターキー(ユージーン・アラートン)ジェイソン・シュワルツマン(ジョー)エンリケ・ザガドリュー・ドローギー(ジョン・デュメ)アンドレア・ウルスタアリエル・シュルマンアンドレス・ドゥプラットオマー・アポロデビッド・ロウリーリサンドロ・アロンソコリン・ベイツレスリー・マンビル(コッター博士)2024年・137分・R15+・イタリア・アメリカ合作原題「Queer」2025・05・19・no76・シネリーブル神戸no313追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.20

コメント(1)

-

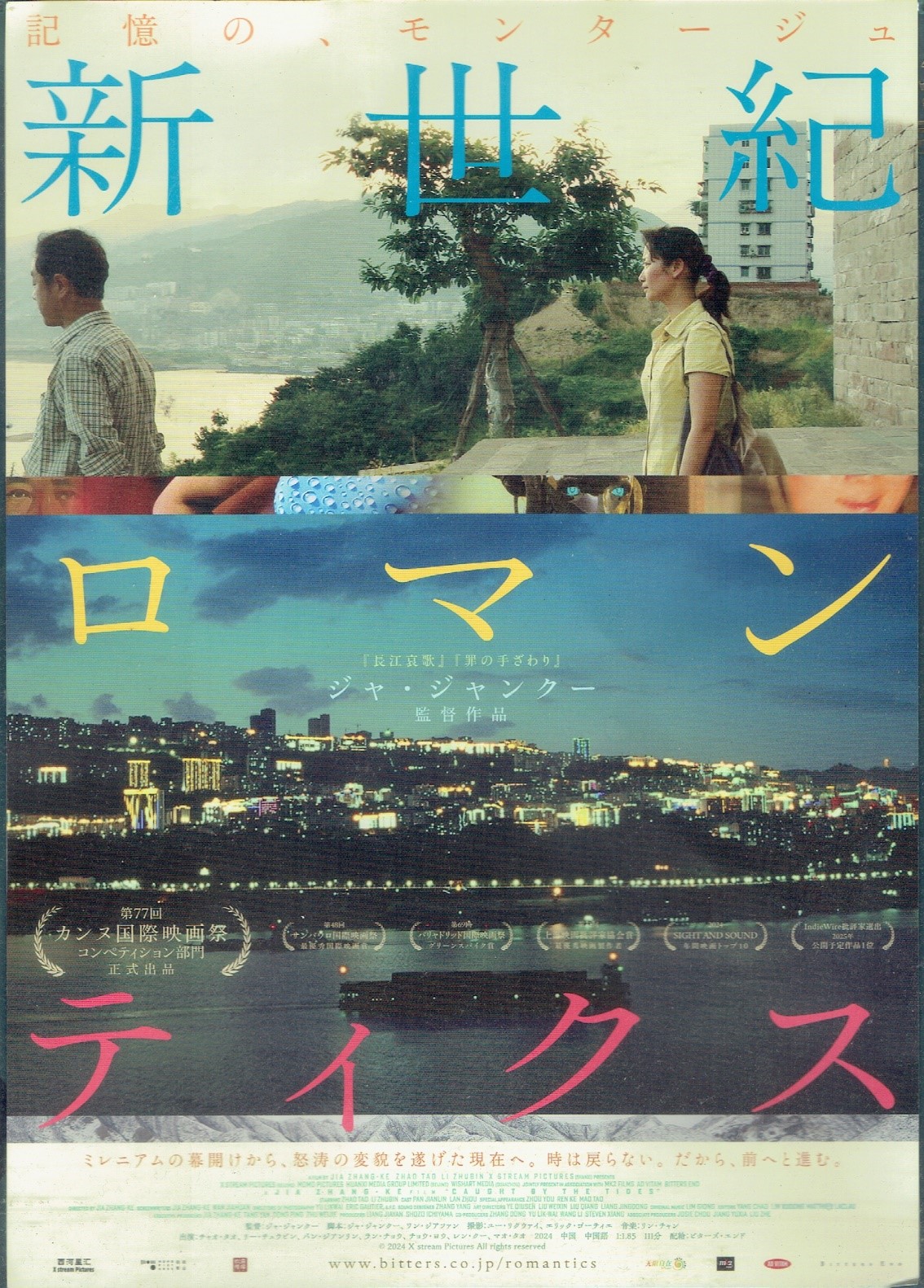

ジャ・ジャンク―「新世紀ロマンティクス」シネリーブル神戸no311

ジャ・ジャンク―「新世紀ロマンティクス」シネリーブル神戸 チラシの題名を見ても意味不明でしたが、現代中国映画界では名うての監督の一人といううわさを聞いて見ました。ジャ・ジャンク―監督の新作「新世紀ロマンティクス」です。 見終えて、驚嘆でした。ボクの好みのど真ん中のストライク!とでもいうべき作品でした。 2001年、新しい世紀の始まりに湧く時代から、2022年、コロナのパンデミックの騒ぎ渦中の時代までの、中国の三つの地方都市を背景に、ひとりの女性の20年の生きざまを描いた作品でした。 大同という、山西省の炭鉱町で20代だったチャオという女性が、彼女自身もモデルやキャンペーンガールのような派手な暮らしをしながら、ビルという、まあ、ろくでもない男といい仲になり、そのビルがチャオを捨てて、突如、町を去ります。 チャオは出奔したビルが三峡ダムで沈む奉節にいることを、数年かかりで突き止め、追い詰めたうえで別れを告げます。その後、チャオは大同に戻って、コロナの2022年を迎えます。一人で暮らしてきた20年です。 映画は、その20年のチャオの生活について何も語りません。にもかかわらず、見ているボクは、彼女が暮らしてきた町や、出会ってきた人たちのことをアリアリと思い浮かべながら画面に引き付けられ、目が離せないまま終盤に差し掛かり、スーパーマーケットの入り口で接客をしているロボットと彼女のやり取りのシーンに見とれながら、1975年から50年、神戸で暮らした自らの「半世紀」を振り返っていたのでした。 上に一人の女性の20年の生きざまと書きましたが、実は、スクリーンに映し出されるのは、炭鉱町の人々の暮らし、ダムに沈んだ村々の取り残された民家が、水辺の丘の上にポツン、ポツン、と立っているもの寂しい光景、香港返還景気の中で高層ビルが立ち並ぶ珠海という現代都市の風景であって、チャオの暮らしの様子など、何ひとつ映るわけではありません。にもかかわらず大同で暮らし続けたであろうチャオと、金を求めて流れていったビルがそれぞれ生きたであろう、20年という年月をアリアリと想起させていく映画の不思議を実体験しました。 こんな映画を撮るジャ・ジャンク―という監督は、まあ、ボクごときがいうまでもないのですが、スゴイですね(笑)。 チャオの元から出奔して20年、奉節、珠海と、金を求めて流れていったビルが尾は打ち枯らして大同に戻るのが2022年です。ビルがマーケットで買い物をし、レジを打っている女性のマスクの眼もとで、チャオだと気付き、同じように、支払いをする客がビルだと気付く再会でしたが、老いた二人にロマネスクの予感はありません。 ボクを、最後に圧倒したのは、このシーンでした。それぞれの人間に、生きている限り、20年であれ、50年であれ、時間は流れるのです。 娘だったチャオ、老いを目前にしたチャオ、同じ女優さんが20年がかりで、一人の女性を演じている!のですが、レジの前でマスクをはずした彼女の美しさに目を瞠りました。 チャオ・タオ趙濤さんに拍手!です(笑)。監督・脚本・制作指揮 ジャ・ジャンクー賈樟柯製作 キャスパー・リャン・ジアヤン 市山尚三製作総指揮 タン・ヤン ドン・ピン チュウ・ウェイチエ脚本 ワン・ジアファン撮影 ユー・リクウァイ エリック・ゴーティエ美術 ヨウ・シューシェン リュウ・チァン リュウ・ウェイシン リャン・チントン編集 ヤン・チャオ リン・シュウドン マチュー・ラクラウ音楽 リン・チャンキャストチャオ・タオ趙濤(チャオ)リー・チュウビン(ビン)パン・ジアンリン(パン)ラン・チョウ(黄毛)チョウ・ヨウ(チョウ)レン・クー(スーパー前のシンガー)マオ・タオ(スーパー前のギタリスト)2024年・111分・G・中国原題「風流一代」英題「Caught by the Tides」2025・05・09・no072・シネリーブル神戸no311追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.18

コメント(1)

-

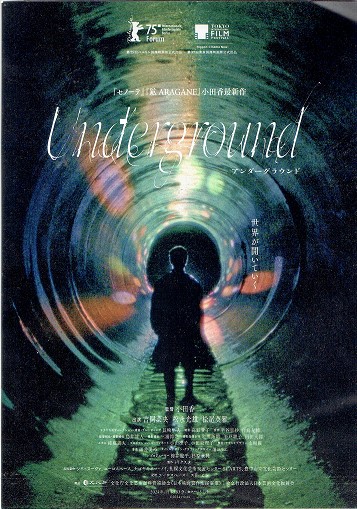

小田香「Underground アンダーグラウンド」 元町映画館no301

小田香「Underground アンダーグラウンド」 元町映画館 ここ数年間、あれこれ映画を見ることを楽しみにしていますが、監督の名前とか、役者の名前とかが覚えらません。「あの映画のあの人!」 とは言えますが、名前が出てきません。そんな中で、名前がいえる数少ないドキュメンタリーの映画監督が小田香です。 その小田香の新作! ということで、普段出かけない日曜日ですが出かけました。途中で、監督の舞台挨拶とかがあると知って「ああ、混んでたらいやだなあ」と勝手に恐怖しましたが、無事見終えました。小田香監督の「Underground」です。 以前見た「セノーテ」がメキシコだったかの水底、「鉱 あらがね」が、ヨーロッパのどこかの鉱山の奥底、で、今回は日本のどこかの地下鉄とか、炭鉱とか、ダムの底とか、沖縄の洞窟の奥とかでした。 ああ、それから、そういう「奥底=アンダーグラウンド」があって、一方に、暗い部屋の中で起き上がり、トイレに行ったり、体操をしたりする女性がいます。ドキュメンタリーだと思い込んでいた映像に、いってしまえばフィクショナルな登場人物が出てきたものですから「うーん???なんだ、これは?」 まあ、そんなふうに唸りながら、「闇の底」に見入っていると、沖縄戦の骨を拾うおじさんが出てきたり、その後ろをひらひらとさ迷い歩く、暗い部屋にいたはずの女性がいたりして、ますます「うーん????」でした(笑)。 地下道を誰も載っていない電車が通り過ぎる。チリガマで骨を拾い、語り掛ける老人がいる。湖岸に座る女がいて、その後ろを誰かが通り過ぎる。薄暗い部屋で柔軟体操をする女がいる。トンネルに影があるようだけれど、その向こうがまぶしくてよく見えない。洞窟の壁にも影がある。 見ているボクは、解釈するのが面倒なので、ボンヤリと映像に浸り続ける。ただただ映像に浸り続ける心地よさ。時間と空間が異化していく心地よさ。意味不用の傑作!です(笑)。拍手! 上映が終わって、舞台に小田香さんが登場しました。お顔が拝見できて、お話しなさる声が、予想通りで、安心しました(笑)。がんばって、いっぱい、意味不用な映画、作ってください!監督 小田香プロデューサー 筒井龍平 杉原永純撮影 高野貴子照明 平谷里紗 白鳥友輔音楽 細井美裕キャスト吉開菜央松永光雄松尾英雅2025・05・11-no073・元町映画館no301追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.18

コメント(1)

-

大九明子「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」シネリーブル神戸no312

大九明子「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」シネリーブル神戸 最近、若い大学生とかがいろいろ頑張るらしい日本の映画というのは、ちょっと、敬遠しているのですが、同じくらいの御年の、だから、まあ、老人のお友達の評判が結構よいということで、この映画を見ました。 大九明子監督の「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」です。 ボクはプロ野球の中継以外のテレビも見ませんし、若い方たちの間で流行っているらしい若いタレントさんや歌い手さんのことも、もちろん、お笑いタレントさんとかについても、まあ、ほぼ、全く知りません。 というわけで、大九明子という監督もチラシに写っている、小西君を演じた萩原利久くんも桜田さんの河合優実さんというお二人の俳優さんも知りませんでした。この映画の原作がジャルジャルとかいう名前で活躍している福徳秀介という方の小説だということですが、もちろん、知りませんでした。映画を見ていて「あっ、知ってる!」 だったのは主役のお二人が通う関西大学のキャンパスと、もう一人の登場人物さっちゃんを演じる伊東蒼さんが京阪三条から鴨川を渡っていく学校と、小西君とさっちゃんがバイトしている風呂屋の親父を演じる古田新太さんだけでしたね(笑)。 で、映画ですが、筋の運びには、いくらなんでも、ちょっとひねりすぎというか、やりすぎの感じで「ああ、そうですか・・・?」 だったのですが、主人公の小西君と、彼が出会う二人の女性のそれぞれの語り、特に同じバイトをしていて、彼に告白することになるさっちゃんの長台詞には納得でした。伊東蒼さんという女優さん、頑張っていらっしゃいましたね。拍手!拍手!でしたよ。 言葉ではいえない「私」、その「私」を抱えながら出会う、おそらくお互いに理解し合うことが出来そうもない他者との関係、街角に座るワンちゃんにしか心をひらけない小西君、団子頭にすることでガードする桜田さん、「好き」を「好(この)き」としか言えないさっちゃん。 みなさん、ことばが指し示す世界と、自分の目が見ている、自分のこころが感じている世界とのギャップに、実にナイーブに苦しんでいる若い人たちの姿をこそ描こうとしている大九明子監督に拍手!でした。 ただね、70歳の老人はふと思うのですね。「そのギャップ、ずーっと抱えて、人は生きていくんじゃないかな?」って(笑)。監督・脚本 大九明子原作 福徳秀介撮影 中村夏葉編集 米田博之キャスト萩原利久(小西徹)河合優実(桜田花)伊東蒼(さっちゃん・桜田咲)黒崎煌代(山崎)安齋肇(マスター)古田新太(佐々木・風呂屋のオヤジ)2024年・127分・G・日本2025・05・12・no073・シネリーブル神戸no312追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.17

コメント(1)

-

週刊 マンガ便 ハロルド作石「THE BAND 1」(講談社)

ハロルド作石「THE BAND 1」(講談社) 2025年5月のマンガ便で届きました。ハロルド作石の新作「THE BAND」(講談社)の第1巻です。「ああ、これ、ハロルドの新刊。」「なに、バンドマンガやん。」「うん、ベックがあんのにな(笑)。」「おもしろい?」「うん、ワルないで(笑)。」 マンガ便を届けてくれたトラキチ君は子供の頃からハロルド作石のファンですが、シマクマ君もハロルド君の絵柄やストーリーが大好きです(笑)。 ハロルド作石にはすでに「BECK」というバンド・マンガの傑作があります。主人公の田中君が14歳のときからのお話でしたが、この作品の主人公新木友平くんは小学生で登場します。ライブが大好きなお母さんとオネーサンに、小学生の友平くんが「ジャスト・キッズ」とかいうバンドのライブに連れて行ってもらったシーンでこのマンガは開幕します。 これが最初に登場したときの友平君です。可愛らしいでしょ(笑)。 第1巻には、全部で10話入っていますが、いじめられっ子で、引きこもりの友平くんが、最初のライブをきっかけにマタローくんという音楽好きの小学生と友達になる話とか、表紙で抱えているギターですが、「カワイのムーンサルト」とかいうへんな形のエレキ・ギターと出会う話、中学生で、初めて人前でギターを弾く体験、相変わらず引きこもりのまま高校生になるのですが、軽音楽部の部長の結衣花さんや、別の高校に進学したらしいマタローくんとの繋がりが語られて物語は展開します。 友平少年の成長物語のエピソードは70歳を越えたマンガ好きを引き付け続けますが、主人公のお母さんが亡くなったり、お父さんの姿がどこにも表れないまま、オねーちゃんとギターをくれたマコちゃんというお父さんの弟さんとの暮らしの様子にハラハラしながら目が離せません。 出てくる楽器の名前とか、ロックの曲名とかが、やたら懐かしいマンガです。第2巻、楽しみですね(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.16

コメント(1)

-

週刊 読書案内 藤井貞和「美しい小弓を持って」(思潮社)

藤井貞和詩集「美しい小弓を持って」(思潮社) 詩人で、古典文学、特に源氏の研究者として、ただ、ただ畏敬している藤井貞和の詩集を時々手にします。最初のページから、丁寧に読み進めるという読み方ではありません。まあ、お読みになればわかりますが、数ページ、あるいは、一つか二つの作品を読むだけで、その時その時、堪能というか、出口も入り口もワカラナイ迷路に閉じ込められた焦りというかの読書です。 今回、偶然、手に取ったのは2017年に出版された「美しい小弓を持って」(思潮社)という詩集です。 今はなき加藤典洋が「災後文学」ということを、2011年以降の文学に期待したことがあったと思いますが、この詩集の背景に立っているのは、あきらかに東北の震災後の人間で、正真正銘の「災後詩集」だと思います。 で、あるページで、2011年の5月に亡くなった、詩人の清水昶を追悼する作品を見つけ、これまたよくわからないままに繰り返し読みました。冷暗室—清水昶さん追悼事実に向かって過酷な出発を繰り返す、とあなたは言う。 石原吉郎氏のことだ。 いま、ことばの半分を喪うこの国から、あなたは、そして大野新さんもまた、石原さんに会いうために旅立つ。 あなたがさいしょにうちふるえたのは「ていねいに生きよ」という氏の講演だったという。 日常生活をていねいに生きよ。 いま、戦争の日のかなた、石原さんが、異様な悲しみで満たされた自由な原点を、のこったことばの半分で求める。 ゆくはさびし 山河も虹もひといろにでもまもなく、どんなことばも喪い出す時間にはいろうとする。 苦悩への勇気、とあなたは言う。 でも、もう、われらはことばを喪いはじめたのだから。 ほんとうのことはどこかにある、垂れ流している汚染水のなかにではなく、上流でわずかに汲む一滴かもしれなくても。 思想の詩終わる六月 きみがゆくあなたの立っていたところに、冷暗な空間をつくるから、ねむらずにそこにうつり住むから、きょうから、学校のともだちをたいせつにするから、虹といっしょに、去るふるさとの異郷に、のこしてゆく土は、もうきれいだから。 子供たち、自由に遊んでよい、汚染されていない、自由な盛り土だから。 水売りの声も届かぬ 幽境へ新しい住所を教えてよ、むこうがわの識らないそらもまた、澄んできれいだから。 ひろがっているそらでは、失語も、沈黙も、すべてゆるされるのだから。 魂のプレイグラウンド。 そこに住むと、あなたが言うなら、めがしらに浮かぶ、山河は破れても、ひとりで向きあうから。 ほんとうにきれいなんだから。 五七五終わる わたしの初夏にいまをあざ笑う神々とその使わしめとによって、われらがことばを喪う、そのときにはどうしよう。 ちいさな丸を書きましょう。 負けないで、これが自然水準原点ノート。 丸が書けないときには、ひとすじの線を書こう。 詩の草をひとすじ。 堅い石に割ってはいるための。 村のありし、街のありしあたり。 幽明のさかい越えゆく 涼しきや冷暗の奥へと、しりぞく線。 線をひとすじ、この先にあなたはいますか。そこはどこ、答えなさい、線よ。 産み月を、かぞえていた指が、あなたとともに奪われました。 最愛の、ことばがもどりません。 やせた火のからだ、でもそこには火はありません。 眠りは至る、真の世界。 気体が一つ、行(ぎょう)に沈む世界。 炎天に苦しむこともなくなろうただひたすらの結界です。 草原に、非という線を移せば(=非という文字のことです)、真行草を書き分けましょう、野のかげのねずみたち、野の舟に、なつかしいかな、ふところに、野ねずみも、二十万匹の水族も、この耐えて棲まわせる、夜の底のふところ深く沈む。 半ズボンで、君は、雪すらあたたかい、詩集少年を一冊、靴にのこして、かげが成長する水の子となって。 衰うることなき 燃ゆる五七五あやまちが神に対して問う、人間はいますか、まだそのへんにのこっていますか。 わたしは逃げないと、あやまちが言う。 この月を越えてしまうなら、あやまちはわが思いのあとを消し、あなたを去らせ、識らない谷へと向かう、そして還らず。 憂き、それが友だちの声なのです。 聞こえる、聞こえない、絶対の寒さの鋼鉄がふるえる、このふるえの若草があなたです。 わかみずはしたたる、葉の先から。 最愛のひとが草の葉かげできらりとひかる、ほたるかもしれません。 壊滅を見届けて 清水昶ゆく (清水昶〈しみず・あきら〉、二〇一一年五月三十日死去) (「冷却の音 P48~P52」) これで全文です。清水 昶(しみず あきら、1940年11月3日 - 2011年5月30日)は、若い頃に読んだ詩人です。お兄さんの清水哲男も詩人、詩中に出てくる大野新も詩人です。懐かしい名前に惹かれて読みました。ここのところ、ポツポツと読み継いでいる藤井貞和のこの詩集に、彼の名前を見つけた驚きでの「読書案内」です。 詩集に収められているほかの詩については、まあ、ぼく自身が迷路にさまよっている状態なので、とても紹介する元気はありません。この詩に気をひかれた方は、どうぞ、この詩集をお探しになってお読みください(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.15

コメント(1)

-

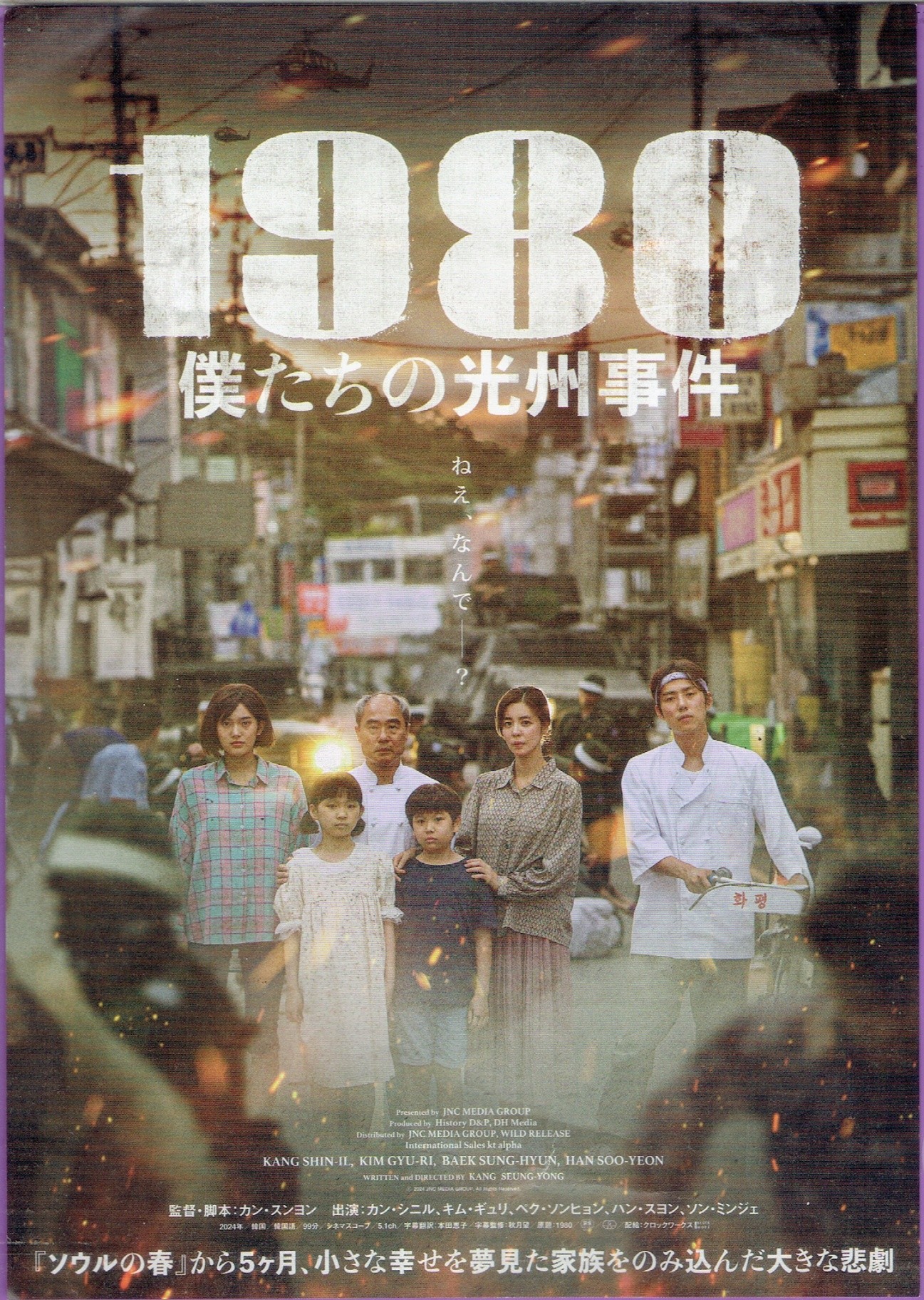

カン・スンヨン「1980 僕たちの光州事件」シネリーブル神戸no309

カン・スンヨン「1980 僕たちの光州事件」シネリーブル神戸 映画は血まみれの一人の青年が、闇の町を銃を引きずるようにし、ヨロヨロと歩いてくる姿を映しだし、突如、暗転して「1980」のタイトルが映し出され、花輪が飾られた食堂でジャージャー麺という料理をする、店主のオジイサンの様子が明るく映し出されます。 1980年、5月17日ですね。中華屋さんを新規開店してご機嫌のおじいさんは、お店を継いでくれるかもしれない孫の小学生チョルス君が可愛くてしようがないのですが、チョルス君にはお店を継ぐ気持ちはありません。もっと、かっこいいお仕事がしたい。お母さんは妊娠中ですが、お店の手伝いを頑張っています。お父さんはソウルの大学を出た秀才ですが、なんか、ちょっと、人には言えない活動家らしいですね。でも、開店の、この日にはチンドン屋のピエロの格好で、一緒に記念写真に写っています。お父さんの弟、だから叔父さんは、陽気な呑気者で、お店の出前持ちです。お母さんの妹の叔母さんも同居しています。チョルス君の仲良しはヨンヒちゃん、隣のパーマ屋さんの娘です。ヨンヒちゃんのお父さんは軍隊で働いています。 で、映画はこの日から10日間、5月27日までの間に、光州市の下町で、平凡に暮らしていたこの家族に起こった出来事を、あれから40年以上たって、1980年の、あの日におじいさんも、叔父さんも、叔母さんも、おそらく、お父さんも失ってしまったチョルス君の記憶をたどるようにして描かれた作品でした。 あの時、小学生だったチョルス君は、今、50歳を越えているはずです。10年ほど前だったとおもいますが、チョルス君と、ほとんど同い年で、光州生まれのハンガンという女性作家が「少年が来る」(クオン)という、あの時死んだ少年や少女たちのことを小説に書きました。彼女はその後、ノーベル文学首で讃えられましたが、この映画の監督カン・ズンヨンがチョルス君の体験を映画にしようと考えた気持ちの奥底には、ハンガンという作家が、あの作品を書いた気持ちとつながるものがあると思いました。 映画のはじまりで、銃を引きずって歩いていたのは、成り行きで民主化運動に加わることになった、呑気な出前持ちの叔父さんでした。叔父さんは市民虐殺の現場から、自宅の中華食堂のお隣の、パーマ屋さんのご亭主、チョルス君の仲よしのヨンヒちゃんのお父さんが仲良く暮らしていたはずの隣人たちを拷問し、銃を向け、情け容赦なく皆殺しにした悪い軍人の一人だったことを知り、「一矢、報いん!」 まあ、そういう気もちでしょうね。瀕死の姿で街を歩き、自宅を通り過ぎ、パーマ屋さんまでたどり着きます。一旦は、銃を、お隣の家族に向け引き金に指をかけますが、幼いヨンヒちゃんの姿に思いとどまり、銃を自らに向けて引き金を引きます。 彼が、最後にヨンヒちゃんに残した言葉は「チョルスとヨンヒは仲良くしてほしい。」 でした。 韓国の現代史において、人びとが追い求めてきた「希望のことば・祈りのことば」 ですね。胸を打たれました。 この映画を観た前後に、全く、偶然ですが、気鋭の翻訳者、斎藤真理子の「韓国文学の中心にあるもの」(イースト・プレス)を読みました。ボク自身が韓国の現代小説や映画を読んだり見たりするうえで、何も知らないことを思い知らされた本でしたが、この作品のメッセージの深さを思い知る、絶好の読書でしたよ(笑)。 何はともあれ監督に拍手!でした。監督・脚本 カン・スンヨンキャストソン・ミンジェ(チョルス 少年)カン・シニル(祖父)キム・ギュリ(母)イ・ジョンウ(父)ペク・ソンヒョン(叔父)キム・ミンソ(叔母)ハン・スヨン(ヨンヒの母)チョン・スジン(アモーレおばさん)2024年・99分・G・韓国原題「1980」2025・04・14・no059・シネリーブル神戸no309追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.13

コメント(1)

-

アラン・ギロディ「湖の見知らぬ男」 元町映画館no300

アラン・ギロディ「湖の見知らぬ男」 元町映画館 2025年の4月の下旬から連休にかけて元町映画館がやっていたアラン・ギロディという監督の特集の2作目でした。1本目に「ミゼリコルディア」という、なんだかヘンテコな作品を見て、まあ、もう1本見てみようかというノリで見ましたが、のけぞりました(笑)。 見たのはアラン・ギロディ監督の2013年の作品、「湖の見知らぬ男」でした伝説の傑作、解禁! なんだそうですが、「はあ、そうですか?」 でしたね。 映画の舞台は、それが集落に対してどのあたりに位置するのかはよくわかりませんでしたが、山間の湖の岸部です。 で、最初から最後までその場所から舞台は動きません。その舞台の湖岸に登場するのは全員が男性で、警察関係者以外は、どなたもが「愛」のお相手を求めていらっしゃるという、考えてみれば異様な設定なのですが、湖の美しい風景と登場人物たちの心の微妙な動きが「殺人」を絡ませることで、得も言われぬ映像に出来上がっているところがギロディという監督の持ち味?!なのでしょうね(笑)。 まあ、余談ですが、ボクが映画に熱中していた1970年代の後半にもこういう雰囲気の作品はあったように思います。ただ、あの当時、こういう雰囲気の作品を上映してる場というのは、場全体が、ある、異様な雰囲気に包まれていて、ボクのようのなタイプは、その雰囲気についていけなかった記憶がありますが、今では、そういう雰囲気は雲散霧消していて、ただの映画会場だったことに50年の時の流れを感じました。いろんなことが変わってきましたね(笑)。監督・脚本 アラン・ギロディ製作 シルビー・ピアラ ブノワ・ケノン撮影 クレール・マトン美術 ロイ・ゲンティ フランソワ・ラバルト ローラン・ルネッタ編集 ジャン=クリストフ・イム音楽フィリップ・グリベルキャストピエール・ドゥラドンシャン(フランク)クリストフ・パウ(ミシェル)パトリック・ダスマサオ(アンリ)ジェローム・シャパット(警部)マチュー・ベルビッシュ(エリック)ジルベール・トレイナ(火曜日の夜の男)エマニュエル・ドマ(フィリップ)セバスチャン・バダチャウイ(エリックの彼氏)ジル・ゲリン(色男)2013年・97分・フランス原題「L'inconnu du lac」2025・04・30・no071・元町映画館no300追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.12

コメント(1)

-

アラン・ギロディ「ミゼルコルディア」 元町映画館no297

アラン・ギロディ「ミゼルコルディア」 元町映画館 もう、30年ほど昔のことらしいですが、あのゴダールがほめた監督だといううわさを聞いて見ました。アラン・ギロディというフランスの映画監督の「ミゼルコルディア」という作品です。なんと、もうしましょうか・・・ なんか、そういう名人口調で野球解説をしていた小西なんとかさんという方が、その昔、いらっしぃましたが、、映画を見終えたボクは、そういう気分でした。 映画全体に、「アホか!?(笑)」 とでもいうしかない雰囲気が漂っていて、だからといってコメディの笑いでもないんですが、チラシの真ん中に「欲望の対象。だれに?」 なんていうことばが躍っているのですが、「えーっ?そっちから考えて、この映画を見るのも、なんか変でしょ!」 という展開なのですが、ボク的には飽きもせず、シラケもせずに見終えてしまう「リアル」も、また、あったわけで、ホント、めんどくさいったらありゃしないという映画でした。 どうも、映画を作っているギロディという人が「なんと、もうしましょうか???」の迷人なんじゃないか? というのがとりあえずの結論だったのですが、翌日に見た「湖の見知らぬ男」で、確信しました。迷人!です(笑)。監督・脚本 アラン・ギロディ撮影 クレール・マトン衣装 カディア・ゼガイ美術 エマニュエル・デュプレ編集 ジャン=クリストフ・イム音楽 マルク・ベルダゲールキャストフェリックス・キシル(ジェレミー)カトリーヌ・フロ(マルティーヌ)ジャック・ドゥブレイ(神父フィリップ)ジャン=バティスト・デュラン(ヴァンサン)ダビッド・アヤラ(ワルター)セルジュ・リシャール(ジャン=ピエール)チアナ・スピバコバ(アニータ)エリオ・ルネッタ(キリアン)セバスチャン・ファグラン(警官)サロメ・ロペス(婦人警官)2024年・103分・フランス原題「Misericordia」2025・04・27・no068・元町映画館no297追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.11

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年5月6日(火)「ゴジラ!です。」 東京・有楽町あたり

「ゴジラ!です。 徘徊日記 2025年5月6日(火) 東京、有楽町あたり 今日は2025年の5月6日(火)です。連休の最終日ですね。5月4日に東京にやって来た徘徊老人は今日、神戸に帰ります。 で、自称ゴジラ老人としてはどうしてもお出会いしなければならない方がいらっしゃったんです。そうです。ゴジラ! ですね(笑)。 有楽町のTOHOビルとかのあたりで吠えていらっしゃるといううわさを聞いていました。東京までやってくるということが、これから、そう何度もあるとは思えません。「そうだ、ゴジラと出会って帰ろう!」 泊まったホテルのある赤坂見附とかから、地下鉄銀座線とかに乗ってやってきました。銀座駅で降りて、近くに「東宝」という看板があるビルを見つけました。1階の広い通路で、とりあえず、おトイレ!と、公衆便所を探してさまよっていると、お掃除のおにーさんが声をかけて下さいました。「8階にのぼればありますよ(笑)。」 8階でトイレを済ませて、窓際で風景をうかがっていると、今度は、同じくお掃除のおばさんが「どうしました?広いトイレなら、こっちですよ。」「ありがとうございます。トイレは無事済ませました。あのー、この辺りにゴジラがいると聞いて捜しているのですが?」「はい、このビルを出て右に歩くと、JRの高架があります。その少し向うの、あっちの方角。歩いて5分もかかりませんよ(笑)。」 誰もいない広いホールでお掃除をなさっていたのですが、窓から指さして教えていただきました。 というわけで、あいにくの雨でしたが、無事、念願のゴジラくん! と出会えましたよ(笑)。 雨の中で吠えていらっしゃいました(笑)。いい思い出になりましたが、それにしても、神戸の田舎者に、東京は疲れるところでした(笑)。お掃除をしていらっしゃったお二人の親切なおことばが身に沁みましたね。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.05.10

コメント(1)

-

週刊 読書案内 小山田浩子「ものごころ」(文藝春秋)

小山田浩子「ものごころ」(文藝春秋) 2010年ころに「工場」(新潮文庫)という作品を読んで、なんか変な人だなあと思っていると、2014年だったかに「穴」(新潮文庫)で芥川賞ということで、その作品も読みましたが、「ヘンな人」の印象 は変わらないまま10年経ちました。 で、「ものごころ」(文藝春秋社)という短編集を、久しぶりに読みました。やっぱり、どこか、ヘンな人です(笑)。 どこが、どうヘンかということが言えればいいのですが、これがうまく言えません。まあ、そこが、ボクにとっては変なんですけど。 今回の短編集の目次を貼って見ますが、 目次はね心臓おおしめり絵画教室海へ種ヌートリア過ぎて蛍光ものごころごろ「おおしめり」とか、「ヌートリア過ぎて」とか、「ものごころころ」とか、題名が、まず、見るからにヘンだと思いませんか? たとえば、「おおしめり」ですが、こんな書き出しです。 窓を閉めようと手をかけると満月で、大学に通うために親に借りてもらった一人暮らしの部屋は単身向けアパートとの三階、狭い道路を挟んだ目の前に大きな公園があって夜はとても静かで風通しも景色もよくて、窓のそばに別の建物があって景色どころか風も通らないような物件ばかり見ていたからすぐに気に入ってこの部屋に決めて、その分大学からは少し遠くて自転車がないとどうにもならないし雨の日特にカッパでしのげないような強い雨の日はちょっと困るけれど、大学近くの大学生ばかりが住むアパートが並んだ辺りの、右隣も左隣も上の部屋も下の部屋も道を歩いているのも居酒屋やカラオケやコンビニの店員も客も全員が同じ大学生という息苦しさがないのもいい、きれいな満月が地面にも映っていて、地面?公園全体がまるで広い平たい浅いみずかがみのようになっていて(以下略・P58 ) 引用し始めて、後悔していますが、この作品、最後まで写すとそういえばベランダ側の窓を開けっぱなしにしているんじゃないか閉めなくちゃ、(P74) という最後の1行まで一文なのでした。 単行本で17ページの作品なのですが、「。」だから、句点がなかったんですよね。だから、区切りのいいところで引用を切り上げて、ということが出来ないんです。それって、やっぱり「ヘン」でしょ(笑)。 最初の1行で、部屋の窓際にいたはずの語り手は、この最後の1行では、いつの間にか部屋の窓から見ていたはずの公園の水たまりに移動しているのですが、「語り」は途切れないんですよね。 最初に引用したあたりで、語り手の意識のあった、空間的、時間的、場所が、一つの文の中で、縦横無尽というか好き勝手に移り変わっていきます。でも、句点で文章が切れないわけですから、読み手は戸惑うわけです。何がしたいんでしょうね? こういう文書を前にすると、40年近く「いつ」、「どこで」、「だれが」、「なにを」、「なぜ」、「どうした」、で、「書き手は何を伝えたいのか」、という問いを問い続ける仕事に従事してきた老人は、困るわけです(笑)。 おそらく「書く」という行為の定型的思考過程というか、今、書きつけた言葉の連なり=文を読み直しながら、次を書いていくという、書くという行為をする限り、作家とかに限らず誰もが逃れようがないのでは?という、プロセスに対する疑いのような思いがあって、「純粋に書く=読み直さずに手の動くように書く」べき何かがある、だから、意識に浮かんできたたことをコンテキストを斟酌せずに書くことの場所に、なにか「ホントウノコト」があるんじゃないかとでもいう試行なのでしょうね。同じ場所にいて、内面の吐露を、読点だけで延々と書くというような作品は、どこかで読んだことがありますが、この作品の場合は、書き手でもあるらしい人物も動きますからね、 句点を使わないということは、文章が終わらないという事です。文章が終わらないという事は、いったいどういうことなんでしょうね。見た目というか、読む側からすると、ひたすら、だらだら話し続ける語りの文体になるわけですが、書いている当人にはなにが見えているのでしょうね。 ひょっとしたら、意識が思考を始める最初の姿を書記化しようという意図なのかもしれませんね。ともあれ、たとえば、ボクが、読みながら想像するのは書き手の内面の動きです。 この作品は、通っている大学から少し離れたところにあるアパートで暮らす大学生の、いわば独り言のような内容で、視点は大学生のもので、造形された書き手はその大学生ですが、そこから動くわけではないのですね。ある種、非常に狭い、閉ざされた世界をボクは感じました。ありようは、今風なのですが出口は予感されません。まあ、読んでいて疲れますね。 感想を書いていても、焦点が定まりませんから、この辺でやめますが、いかがでしょう、一度読んでみませんか。ヘンですよ(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.09

コメント(1)

-

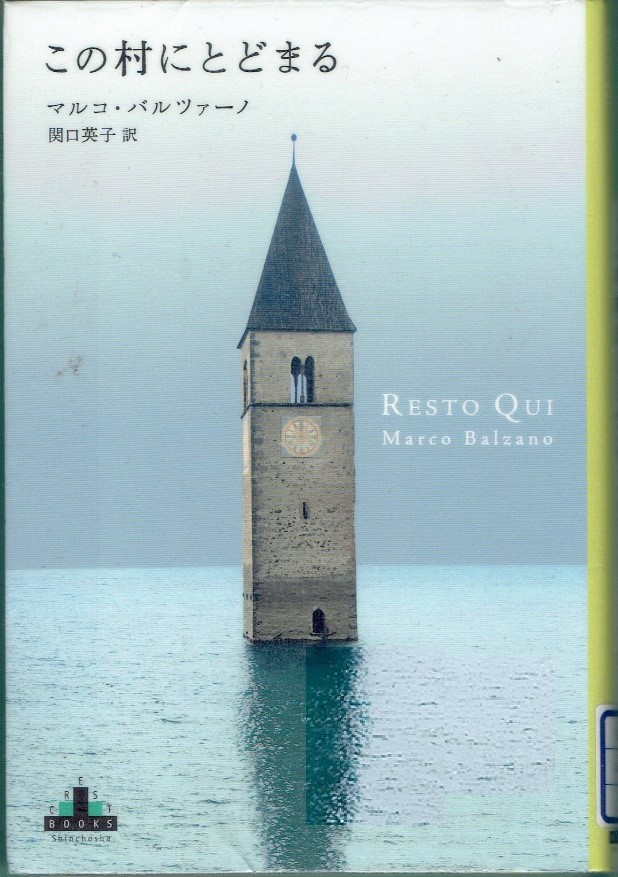

週刊 読書案内 マルコ・バルツァーノ「この村にとどまる」(関口英子訳・新潮クレストブックス)

マルコ・バルツァーノ「この村にとどまる」(関口英子訳・新潮クレストブックス) 市民図書館のイタリア文学とかの棚で見つけて、なんとなく棚から引き出して、上に貼った美しい表紙を見て「なに?これ?」 で、借りました。読み始めてみたら、一晩で、一気読み! でした(笑)。 表紙の写真は北イタリアのクロン村、イタリアとオーストリアとスイスの国境辺り村らしいですが、その村があったあたりにレジア湖という湖があって、その湖面から突き出ている教会の尖塔です。 原題は「Resto Qui」で、「ここにとどまる」というイタリア語のようです。 で、ボクが鷲摑みされたのはこんな書き出しです。 あなたは私のことをなにも知りません。けれども私の娘なのだから、知っていることもいろいろあるでしょう。肌のにおいも、吐息の温もりも、張りつめた神経も、あなたに授けたのはこの私。だから私の内側を見たこのとある人に語りかけるつもりで話そうと思います。 書き手はクロン村の指物師の娘として生まれたトリーナという女性で、生き別れになっている娘マリカにあてた手紙でした。トリーナと、娘のマリカがなぜ生き別れになってしまったのかというあたりは、まあ、読んでいただくほかないのですが、小説は最初から最後まで、その村で暮らし続けた一人の女性による、娘にあてた長い長い手紙でした。 全編を読み終えて、最初の、ここに戻ってきて、ボクが考えたのは、この文章は、果たして、イタリア語で書かれているのか、ドイツ語で書かれているのか? という、翻訳を読んでいる限り永遠にわからない謎でした。 というのは、書き手であるトリーナが生まれ、手紙を書いている今に至るまで暮らしてきたクロン村というのはイタリアの国内にありますが、ドイツ語を話す地域で、彼女は村の小学校で「村のことば=ドイツ語」の教員になろうと、高等学校を出ましたが、ちょうど、ムッソリーニのファシスト党がドイツ語の使用を禁じた時期であったために仕事につけなかったというエピソードの意味は、世界の様々な地域の「文化」を考えるうえで、思いのほか重要なんじゃないかと思ったからです。 手紙に書かれた、様々なエピソードは、1930年代に始まります。今、ボクが、この小説を読んでいる2025年に彼女が生きていれば100歳を優に超えているはずですから、老年に差し掛かった彼女の語り口から想像するに、手紙の現在は1970年代くらいだと思います。 彼女が生きてきた、その40年ほどの間、「この村」で暮らした彼女はどんな人生を歩んだのか、いったい、何があったのか。 北イタリア、多分、アルプスの山間の小さな村でうまれ、そこで暮らす少女であり、娘であり、実直な農夫の妻であり、突如、娘の失踪を経験し、ヒットラーに憧れる息子と夫の関係に気を揉んだりする母であり、戦争を忌避した夫とアルプスの山中を逃げ回わったあげく、ようやく戦争が終わって、やっとのことで学校の先生として勤め始めたのもつかの間、村がダムの底に沈んでいく、まあ、それは戦前からあった「開発計画」だったのですが、村を、元の姿のまま守りたいという抵抗運動の中で夫と死別した未亡人となり、老いを目前にした女性が、湖に突き出た教会の尖塔が観光名所になった村に暮らしながら、幼い日に村を出て行ってしまった「娘」にあてて手紙を書いているのです。 この小説は、彼女がとどまりつづけた「この村」を1978年生まれのマルコ・バルツァーノという男性作家が、2014年にこの村の湖の尖塔を見た結果、書き始められた作品のようです。「湖の底に沈んだ歴史の暴力」 端的に言えばそういうことになりますが、あらゆる「情報」が、スマホひとつで自由自在に操れるかの「今」という時代に、失われていく「歴史」の姿 を、その場所と時代を生きた一人の女性の「手紙」 によって、真摯にを問いかけようとするすぐれた作品だと思いました。ボクは、胸打たれましたよ(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.07

コメント(2)

-

リウ・ジアイン「来し方 行く末」元町映画館no298

リウ・ジアイン「来し方 行く末」元町映画館 チラシの写真が何となく気に行って、いつもなら躊躇する10時30分の上映に出かけました。監督についても、主演のお二人についても、予備知識なしでしたが、堪能しました。 見たのは、リュウ・ジャイン(劉伽茵)監督の「来し方 行く末」です。 主人公はフー・ゴー(胡歌)という、実に男前の俳優さんが演じている、脚本家として目が出ず、葬儀場で、弔辞の代筆をして生計を立てているウェン・シャンという、中年にさしかかった男でした。 映画は、この主人公が仕事上で出会う、家族とか、友人とか、自分自身とかの「死」と遭遇してしまった人たちとの出会いのエピソード を軸にして描かれていますが、当然のことながら、「死」と出会った人たちは「生」を問い直さないわけにはいかないというところに、人間の「生」の真相を炙り出そうとするところに、この映画の面白さが予感され、複数に人間たちの「死」との出会いのエピソードが、まず、面白く描かれているのですが、それだけでは終わりませんでしたね。 「見ること」、「聴くこと」、主人公は「観察」と呼んでいましたが、「葬儀場」であれ、「動物園」であれ、男であれ、女であれ、大人であれ、子どもであれ、人間であれ、動物であれ、今、生きているものを見る。そして、その声を聴く。観察! することで、生きているもの、生きてきたものの「真相」のドラマを見出し、「弔辞」という形で描こうとしている主人公を造形したところが監督のお手柄! でしたね。その描き方には、とても共感しましたね(笑)。 おそらく、主人公の心の中に住んでいるシャオインという青年の描き方も面白いのアイデアですね。 しかし、ボクの記憶に残ったこの作品のシーンは、なにげない映像のようですが、何度か出てくるのですが、主人公や、彼を訪ねてきた女性が庭先でえさをやったりしている母猫の様子を撮ったシーンがまず一つです。そして、映画のおしまいのシーンですが、いつも出掛ける動物園のガラス張りの檻のこちらに立って、影で映っている主人公が故郷に電話するのですが、その影の向こうの明るい檻の中でウロウロしていた、大きな白熊が最後の最後に、画面いっぱいに映ったシーンが二つ目、この二つのシーンは素晴らしかったですね。ついでに付け加えれば、スケート場で、オジーちゃんに死なれた少年の告白を主人公が聴くシーンですが、この三つのシーンを見て納得しました(笑)。 リュウ・ジャインという女性の監督の「生」を捉えるセンスが光るシーンだった! と、いや、ホント、唸りましたよ(笑)。拍手!監督・脚本 リュウ・ジャイン劉伽茵撮影 ジョウ・ウェンツァオ編集 イエン・イーピン音楽 リー・ホン主題歌 フー・ゴーフー・ゴー胡歌(ウェン・シャン)ウー・レイ呉磊(シャオイン)チー・シー斎溪(シャオ・ジンスイ)ナー・レンホア娜仁花(ファン)ガン・ユンチェン甘昀宸(ルー)2023年・119分・G・中国原題「不虚此行」・英題「All Ears」2025・04・28-no069・元町映画館no298追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.03

コメント(1)

-

週刊 読書案内 内田百閒「阿房列車・サラサーテの盤」

100days100bookcovers 99日目 内田百閒「阿房列車・サラサーテの盤」 2024年10月11日 みなさまご無沙汰しています。ゴールを前にしてストップさせていました。でぐちさんの3か月どころか、私はもっとお待たせしてしまいました。申し訳ありません。決して忘れていたわけではなく、早く早くと思いながら、今に至りました。 5か月ほど前(!)の98日目の投稿でとっても興味深く思ったマリオ・バルガス・リョサの『ケルト人の夢』をすぐ図書館で借りました。読み終えたかったのですが時間が足りず、返却しました。もちろん、アガサ・クリスティーの『検察側の証人』とその他数編を読みました。面白かったです。 読後に何かコメントを書いていたら気の利いたことも書けたのに、でぐちさんのオススメを読んでからもずいぶん時間が経ち、なんだか記憶が曖昧になってしまいました。『そして何もなくなった』 みたいな感じで情けないことこの上ない。 ずーっと99日目の作品としてどれがいいかなと思いながら、例年にない酷暑の夏を過ごし、ようやく秋の気配とともに、ある作家と作品が浮かび上がってきました。 内田百閒とその作品です。アガサ・クリスティーのミステリーの世界にどっぷりと連れ込まれるかのように、やられたなとしばし余韻を楽しむことができる素晴らしい作品でした。そもそも内田百閒の存在自身がミステリーですね。 内田百閒といえば漱石門下のひとりとして文学史を教える中に名前が出てくる程度という認識で、実はこれまで作品も作家自身もよく知らなかったのです。 1889年生まれ1971年没。岡山の造り酒屋の裕福な家で育ち、父の死で経済的に困窮する中で岡山中学校、第六高等学校(現在の岡山大学)、東京帝国大学文科大学(文学科独逸文学専攻)で学ぶ。芥川龍之介ら漱石門弟とも交流し、大学などで独語を教えたり校閲の仕事をしたりしながら小説、随筆を発表する。また、関東大震災、東京大空襲の被害を受け、掘立小屋に住み、借金王と呼ばれた。 全くエピソードに事欠かない。 この度、紹介したい作品は、まずは『特別阿房列車』。そして『サラサーテの盤』だろうか。一つを選び難いので、私も面白く読んだ『小川洋子と読む内田百閒アンソロジー』には珠玉の作品が揃っているのでおススメです。『特別阿房列車』 「なんにも用事がないけれど、汽車に乗つて大阪へ行つて来ようと思ふ」 という飄々とした一文が有名な『特別阿房列車』は東京・大阪の往復旅行記で、鉄道にただ乗り移動すること自体を目的とするような旅である。また借金による旅費調達と、東京駅構内での右往左往が多くを占める。この『特別阿房列車』をスタートに『阿房列車』(あほうれっしゃ)という紀行文シリーズ全15編を収めた『第一阿房列車』『第二阿房列車』『第三阿房列車』全3巻は、鉄子の私にとってバイブルのように興味深いが、これからぼちぼち読んでいくことにしようと思っている。酒井順子の『女流阿房列車』(新潮文庫)も百閒先生を彷彿とさせていて、なかなかよかったです。 『サラサーテの盤』 あらすじの説明のしようがない作品。ご存知の方も多いと思うが一応紹介しておく。 夜になると1か月前に死んだ友人の妻(おふさ)が、夫の遺品を返してほしいと訪ねてくる。それだけでも怖いのに、何度も訪ねて来て、今度は夫が貸したサラサーテの盤を返してほしいという。さがしても見つからなかったが、後日友だちに又貸ししていたことを思い出して、そのレコードを返しに行く。彼女はそのレコードをかけ、サラサーテの声がしたときに、「いえ、いえ」と云い、「違います」と云い切って目の色を散らし、泣き出した。 「サラサーテの声がした」というのは、このサラサーテ自奏のチゴイネルヴァイゼン(ツィゴイネルワイゼン)の10インチ(SP盤)レコードは、演奏の中盤でサラサーテの声が入っているという。その伏線が最後のおふさの反応につながるわけだが、おふさにはサラサーテの声がどのように聞こえたのだろうか。 友人中砂との過去の交友や中砂と先妻の間に生まれたきみ子という幼子をふさこが育てていることなど、過去と現在の往来とともに、生と死が交錯しているようで、本当に気にかかる。冒頭の一部を紹介すると… 風がいつの間にか止んで、気がついて見ると家のまわりに何の物音もしない。しんしんと静まり返った儘、もっと静かな所へ次第に沈み込んで行く様な気配である。(中略)頭の上の屋根の棟の天辺で小さな固い音がした。瓦の上を小石が転がっていると思った。ころころと云う音が次第に遠くなって廂に近づいた瞬間、はっとして身ぶるいがした。廂を辷って庭の上に落ちたと思ったら、落ちた音を聞くか聞かないかに総身の毛が一本立ちになる様な気がした。 砂のにおいがして来た。 おふさの登場の直前、砂のにおいがするのは、夫の姓は中砂というのに関係があるのだろうか。風といい、においといい、表現の確かな力を感じる。ちなみに1980年には鈴木清順監督により「ツィゴイネルワイゼン」という題で映画化された。昨年4Kリマスター化されて話題になったものだ。私はずいぶん昔だが、上映当時の妖艶な映画を観て、とても印象に残っている。その原作が『サラサーテの盤』だったというのは今回知ったところだ。 また、黒澤明監督の遺作となった映画「まあだだよ」も内田百閒がモデルで、彼の随筆を原案に、戦前から戦後にかけての教師時代(法政大学)の教え子との交流を描いている。こちらは見ていないが、興味深い。 幻想的な世界観とユーモラスな一面の両方を兼ね備えた作家、内田百閒。1967年、日本芸術院の会員候補になるが、「イヤダカラ、イヤダ」と断ったことも愉快だ。旧仮名遣いにこだわったり、初めて出会う熟語が多かったりしたのも面白く感じた。ルビがあるので読めたものもあれば、ルビなしの熟語は困ったが、異世界の迷宮に連れていかれるような気がしてなんとも心地よかった。ちなみに作品名から難読語を3つピックアップしますので、読んでみてください。答えは最後に①『阿房列車』 ②『梟林記』 ③『布哇の弗』 彼をこよなく愛する小川洋子が、「生涯、百閒以外、読んではならないという状況に陥ったとしても、ああ、そうですか、とあっさり受け入れるだろう」 と述べているのは、ふたりが岡山出身だからでなく、内田百閒のとてつもない無限の魅力によるのだろう。ちなみに小川洋子が子どもの頃住んでいた家から百閒の生家(既に跡形もないが)は歩いて5分もかからないところだったとあとがきに書いてあったのも興味深い。 100日目はShimakumaさんにお任せします。ずいぶんお待たせしてすみませんでした。楽しみにしています。① 『阿房(あほう)列車』題名は秦の始皇帝の建てた阿房(あぼう)宮に由来する。② 『梟林記』(きょうりんき)と読むのだろうか?③ 『布哇の弗』(ハワイのドル) 2024年10月11日N・Y 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.01

コメント(0)

-

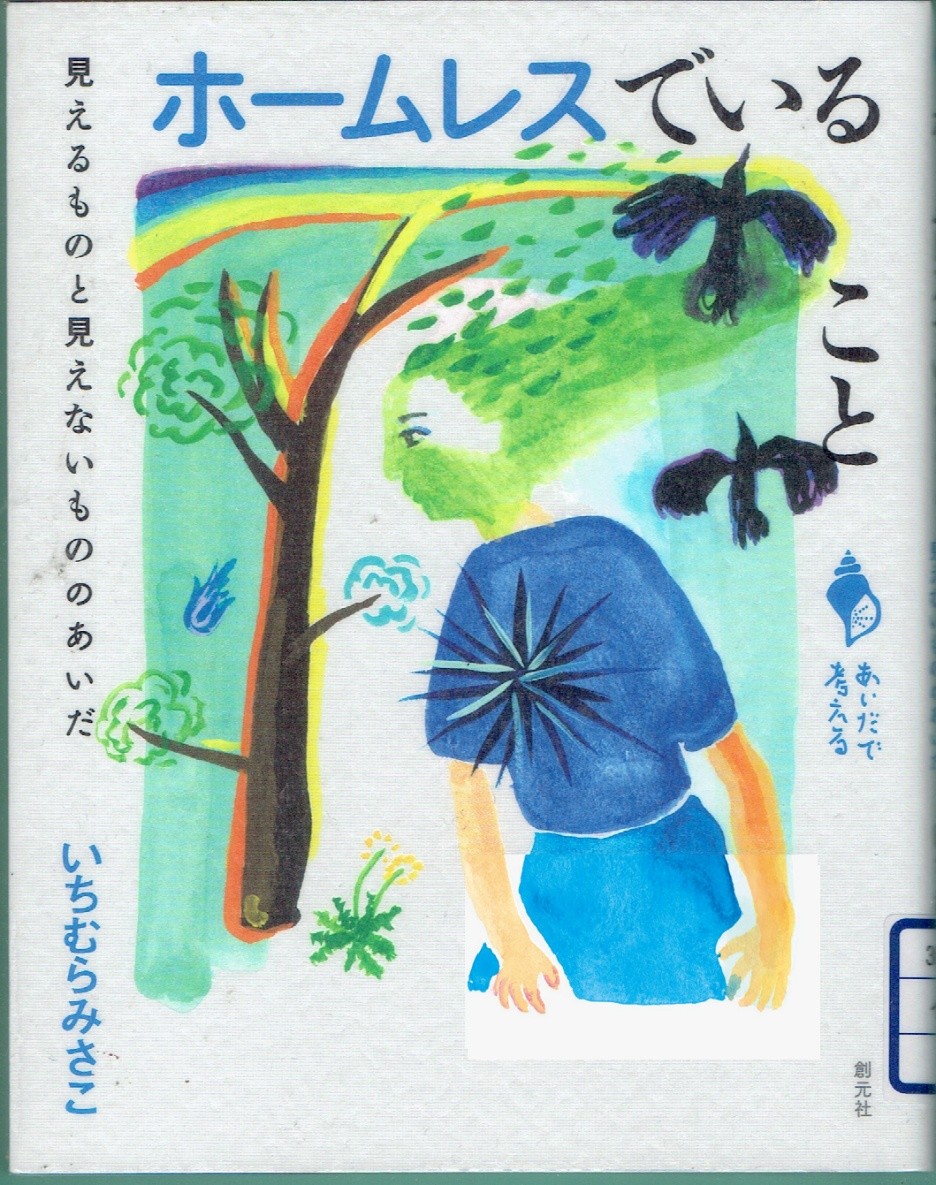

週刊 読書案内 いちむらみさこ「ホームレスでいること」(創元社)

いちむらみさこ「ホームレスでいること」(創元社) ここのところ、順番に読んでいる「あいだで考える」シリーズの4冊目はいちむらみさこ「ホームレスでいること」(創元社)です。副題は「見えるものと見えないもののあいだ」です。 なんとなく、意味深な副題ですが、日ごろ、徘徊老人とか自称して町歩きを日課のようにして暮らしながら、見ているようで、見ていないこと、見ていても気づかないままで暮らしていることに気づかされる1冊でした。 いちむらみさこさんは、都内の公園の一角にブルーシートのテントを建てて、そこで20年、ホームレスとして暮らしている方のようです。都内の公園の具体的な名前も出てきますが、関西に暮らしているボクにはよくわかりません。しかし、彼女が本書の中で「公園で暮らしているホームレスの姿が見えていますか?」 と問いかけていらっしゃるのを読んだときに、やっぱり、ハッとしました。 但馬の田舎の村から、学校に通うために神戸に出てきたのが50年前です。学校を卒業し、なんとか職に就き、結婚して、中古の公団住宅を20年がかりのローンで手に入れ、4人の子どもを育て、彼らがみんな出て行って、30数年勤めた仕事を退職、徘徊老人と自称して、日々、街を歩いていますが、夜には同居人のいる「家=ホーム」に帰るのがあたりまえで、疑問なんて感じたことのない日々です。 70年の間、「家」があることが当たり前であったボクの目に公園で暮らす人たちが、本当に見えているのだろうか? 読み始めて、まず、最初に浮かんだ問いがそれですが、読みながら、もう一歩深い「問い」を問わないわけにいかないのが本書の「力」だと思いました。 哲学者の野矢茂樹が 朝⽇新聞の2024年10月12日付けの「好書好日」で書評していますが、こんなふうにまとめています。 さまざまな人たちが登場する。ここに描かれているのは、でも、その人生の一端にすぎない。一人ひとりに、それぞれの人生がある。その重みを受け止めてほしいと、いちむらさんはこの本を私たちに差し出す。 書評を読みながら、一人ひとりに、それぞれの人生があることを忘れて、自分自身の人生こそが! というような気分で、やれ読書の、やれ映画のとはしゃいでいるのは「見るべきもの」を見ないままの、いわば、夜郎自大な自己満足にすぎないんじゃないのか?というのが,ボクにとっては、もう一つ奥の問いでした。ボケと向き合いながらの徘徊老人ですが、歩き方の問い直しですね。これもまた「はげみ」かもです(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.01

コメント(1)

-

テレンス・マリック「天国の日々」シネリーブル神戸no310

テレンス・マリック「天国の日々」シネリーブル神戸 映画好きの友人から勧められて見ました。テレンス・マリック監督の「天国の日々」です。 勧められたのですが、監督の名前も知らないし、作品も見た記憶がないなあと思っているとシネマ神戸で「バッドランズ」という、同じ監督の作品をやっていたので、とりあえず予習のつもりで見て、まあ、打ちのめされたとでもいえばいいのでしょうか、何とも言いようのない気分になったこともあって、こっちの作品も、待ち焦がれる気分て見ました。 「バッドランズ」は、「地獄の逃避行」という邦題が付いていたこともあるのだそうですが、今度は「天国」というわけです。天国というところは、実に寂しいところだなあ・・・というのが、一番率直な感想です。 映画の始まりの頃、主人公のビルの妹リンダだったかの声が聖書の一節を読み上げるシーンがありました。チラシに載っていたので書き写しますが、善人は天国に導かれ、火を逃れる キリスト教のことはよく知りませんが、黙示録的な言葉ですね。映画では、結局、善人は妹のリンダと恋人のアビーだったのかというのが結末だったわけです。なんとか「火」を潜り抜け、生き延びようとする妹リンダの出発の姿には、思わず拍手!というか、納得だったのですが。ビルやチャックを滅ぼした神を、ボクは信用する気になりませんね(笑)。 映画は、アメリカの西部の光景だけではなくて、溶鉱炉や草原を燃え尽くす「火」の映像が素晴らしいのは、そういう感覚に鈍いボクでも、随所にため息をつきながら見た! わけですから納得ですが、やはり、若き日のリチャード・ギアが演じるビルの哀しい善人ぶりが忘れられなくなりそうですね。 バッドランズの主人公もそうでしたが、どこか、底が抜けている人間の哀しさ ですね。 人間のことを意識とか、無意識とか、善とか、悪とかで説明してわかった気になることで安心してしまうのですが、美しい夕日の世界に生きながらどうしようもなく、そうしてしまう、そのように生きてしまう哀しさ! まあ、そのあたりに、テレンス・マリック監督の人間観を感じて、感心しました。拍手! この映画では複数のチラシをもらいました。映像の美しさ! という評価があるからなのでしょうね。とりあえず貼れるだけ貼っておきました(笑)。 監督・脚本 テレンス・マリック撮影 ネストール・アルメンドロス ハスケル・ウェクスラー編集 ビリー・ウェバー音楽 エンニオ・モリコーネ レオ・コトケリチャード・ギア(ビル)ブルック・アダムス(アビー)サム・シェパード(チャック)リンダ・マンズ(リンダ)ロバート・ウィルクジャッキー・シュルティススチュアート・マーゴリンティム・スコットジーン・ベルリチャード・リバティーニ1978年・94分・PG12・アメリカ原題「Days of Heaven」2025・04・18・no063・シネリーブル神戸no310追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.05.01

コメント(1)

全22件 (22件中 1-22件目)

1