マイセン

マイセンのロゴの歴史。

1722年から多少の変化はあるもののずっと「青い双剣」。今のデザインにも、こんな印象的、且つ美しいマークはないのではないかしら。

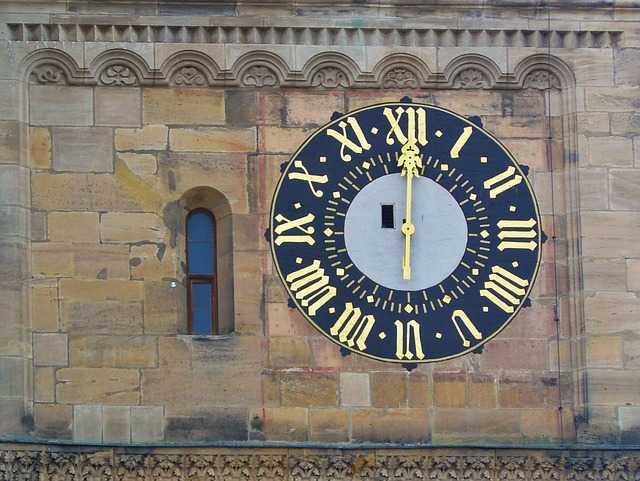

1739年デザイン。中国の染付け応用。白磁にコバルト色で描かれたオニオンは、ザクロやモモを図案化したもの。あまりの人気に類似品が多く、本物を示すために1885年からマイセンのマーク「青い双剣」を幹の根元に入れた。

マイセンの中では、新しいシリーズ。日本で人気が高い。日本人は何故、日本のコピーである、西洋食器を欲しがるのか?西洋人からの疑問である。

中国から伝わった茶器は、当然、ハンドルなしだった。マイセンには、今でもハンドルなしのカップが存在する。これは、どう考えても、コーヒーではなく紅茶を飲みたい。

柿右衛門の写しは、特に貴重品であった。この柿のような赤の発色に大変な苦労の跡がある。日本趣味の絵柄は、西洋との融合より、純粋に日本的なものが好まれるようだ。それでも日本人が見ると、どこかエキゾチック。

世界的に人気を誇るブルーオニオンは1739年、中国の染付の技法を生かし、完成しました。「青い玉葱模様」は図案化された日本の桃の木と実(ざくろという説もある)にシャクヤクと竹がアレンジされており、その実が玉葱に似ていることからブルーオニオンの名が付けらました。世界的な人気ゆえに模倣品が増え、それに対して、マイセン窯の印である「青い剣」のマークを入れ、マイセンのオリジナルパターンであることを明示しています。

☆☆ さらに、ドイツ、フッチェンロイター社のブルーオニオンも比較してみよう。こちらは、マイセンと全く区別がつかない。そこで、マイセンは自衛として、幹の根元に「青い双剣」のロゴをいれるようになった

食器の歴史の一番始めと言えば、縄文土器?

もっと古くは、バナナの葉っぱ?

なにしろ、スリランカでは、いまだにカレーとご飯をバナナの葉っぱに包んで売っているのです。それが美味しくて。

これで充分じゃない?っていう感じです。

しかし、人間の歴史には、食器の歴史もあるのですね。

マイセン:ブルーオニオン

磁器の歴史としては、当然、中国から始まります。そして、日本の磁器も世界に冠たるものです。その長い歴史に比べると、ヨーロッパの歴史はなんと短いことか。

たとえば、17世紀以前の王様の宴会の様子を見てみると、

大きなテーブルがあります。

真ん中に大きなお皿。お皿の上には、ありとあらゆる食べ物がうず高く積み上げられています。周りには大勢の人々。自分用のお皿とナイフを持っています。

そして、おしゃべりしながら、鹿の丸焼きから一片を切り取り手づかみで食べる。

豪快な、今で言うバイキング形式かしら。

でも、ちょっと、粗野な感じもしますね。

これが、ヨーロッパの貴族の姿だったのです。

ウェッジウッド:ジャスパー

ラスヴェガスには、騎士の戦いを見ながら当時の食事をするというアミューズメントがありますが、その時の食器は、金属製でチキンの丸焼きを一羽、手づかみで食べました。このアミューズメントは、ジム・キャリーの「ケーブル・ガイ」にも出てきます。

しかし、大航海時代を経て、中国や後には日本から白く、美しく絵付けされた磁器が入って来るようになるとヨーロッパの人々は驚いたのですね。そして、できるだけたくさんの食器を持つことが富の証となって行きました。

なんとか、ヨーロッパでも白くて硬い食器を作れないものか、人々の工夫の時代が始まりました。

それが、16世紀後半くらいからでした。

異常なほどのお値段で、書く気がしなかったセーブル

** マイセンを作った男:マイセンの歴史を知ろう。

ヨハン・フリードリヒ・ベトガーなる男の名前をご存知だろうか。

知ってる?

それは、それは。

おたく、かなりな食器通ですねえ、

いえ、常識ですって?

そうなんだ、ベトガーは有名人です。

彼は、1708年にヨーロッパで最初の磁器を作った男です。

そして、その磁器が発展して、ヨーロッパで最初の磁器窒、マイセンが生まれ、洋食器の時代が始まり、ヨーロッパの食文化が変わってしまったのです。

彼の姿は、ドイツ、ドレスデンのアルブレヒト城に壁画として残っています。右手にワイン、左手にキセルを持ち、暗い目をした青年です。

ちょっといい男ですねえ。

危険な感じがしませんか?

それもそのはず、彼は、錬金術師でした。

当時、錬金術師といえば、詐欺師と同義語。

誰も本気にしていないけれど、もしかしたら、と思う。

人間の欲と、弱さにつけ込んだ職業です。

今で言う、起業塾の先生みたいなもの?

いえ、失礼しました。

歴史的にみると、詐欺云々によって活性化し、何事かが成し遂げられることってありますからね。不老長寿の薬です。と言って、ワインから、ブランデー。ビールから、ウィスキーが生まれたのも、この頃でした。

そして、ベットガーは、一攫千金を狙う若者でした。

1682年生まれの彼は少年時代からベルリンで錬金術なるものを学びました。そして、当時ベルリン周辺を支配していたプロイセンのフリードリッヒ王にもとりついたが、結局は失敗。

彼の売り込みは、伝説の域を出ないがギリシャの謎の修道僧、ラスカリスから手に入れたチンキ剤で、黄金を作るというもの。

さて、彼の人生は、・・・

マイセンマーク 飾り皿 778313-54601 \14700

さて、ベトガーは、はじめプロイセンのフリードリッヒ大王のもとで、空しく錬金術に励んでいました。この王様は、オランダが東洋からもたらす陶磁器の収集家として、クレイジーだった人。

西ベルリンのシャルロッテンブルグ城には、「磁器の間」というのがあります。壁面が全部 ”白地に青の中国磁器”で埋め尽くされた部屋です。収集には、いくら、お金があっても足りなかったのでしょう。

当時の、白い磁器は、金と同じ価値があるとされていましたからね。

br>

で、ベトガーに、金を作れ。

まだかあ、まだか。と責め立てた。

んなもん、作れるはずがない。

彼は、逃げ出します。時に、19歳。

錬金術師のベトガーが逃げたらしい!!

金は、出来たのか、出来なかったのか。

とにかく、捕まえて、金の作り方を白状させるんだ!!と、いうわけで、今度は、ザクセンのアウグスト強力王に捕まってしまいます。

「金を作れ!」

作れないと言ったら、殺されるんじゃないか。

なにしろ、元は、自分が言い出したことなのです。

そこで、ベトガーは、3年間、研究を重ねます。

しかし、アウグスト強力王の要求の強さは、半端じゃなかったんです。

囚人のように監禁され、「金、金、」と攻め続けられ、彼は遂に脱走。

本によっては、雇われていた、とありますが、真実は厳しかったはず。

すぐ、また、捕まって幽閉され、同じように王に捕まっていたチルンハウスという化学者と、共同研究するように命令されます。

たぶん、ふたりは考えた。

このままでは、王の怒りで殺される。

なんとか、金以外のものに、王の目を向けさせよう。

そこで、例の”東洋の白い磁器”に目を付ける。

「白い磁器を焼いてご覧にいれます。」

まあた、口から出任せを言ってしまったのでした。

皇帝にのみ許された景徳鎮産・黄精選蓋碗・黄地五福 \11800

当時、何故、ザクセン公アウグストは、それほどまでに錬金術に執心したのでしょう。勿論、人間は金が好き。富はいくらあってもよい。しかし、彼には、逼迫した事情があったのです。まじで、財政困難だったのです。人一倍見栄っ張りだったことは、彼のあだ名が、”スタルケ=強精王”であることからも伺えます。

彼は、何で有名だったか。

これが、彼の居城、ツヴィンガー宮殿の地下室です。すごくない?おびただしい中国の壺でしょ。

17世紀、イギリスの東インド会社を通して中国や日本の白い磁器がたくさんもたらされました。多くの小国家に分裂していたドイツでは、各国王や貴族たちが、競争でそれらを集めました。

この感覚は、子供のXXレンジャーコレクションみたいなもの。

一杯持ってるヤツが、強いヤツなのです。

しかも、ただ、持ってるだけじゃ、駄目。飾り方も、アピールの材料でした。

東洋の陶磁器を持つことが富と権力の象徴なんて、今考えると滑稽ですが、彼らは真剣だったのよね。

そして、集めれば集めるほどお金がかかるので財政難に陥るという悪循環。

だから、もしここで、白い磁器を自分で作れれば、どんなメリットがあるか、容易に想像できますね。

東インド会社に、支払いをしなくてすむ。

好きなだけ、白い磁器を所有ことができる。

うまくいけば、その磁器を他の諸侯に売って、大もうけできる。

これは、国家的事業として最高の企画です。

アウグスト大王の目が、ギロリと光ったのは、言うまでもありません。

さて、一口に陶磁器といいますが、陶器と磁器は、どんなちがいがあるのか。

また、なぜ、ヨーロッパでは、磁器が焼けなかったのでしょうか。

簡単にいうと、陶器は、柔らかく、低温で焼き上げたもの。

磁器は、硬く高温で焼き上げたものなのです。

中国にカオリンという、真っ白な土の山があります。その、カオリンの土を使って高温で焼くと、叩いた時澄んだ音の出る磁器ができるのです。

しかし、ヨーロッパでは、当時、このカオリンが発見されてなかったわけ。油田の発見を待つように、人々は、カオリンを探していました。

そして、ベトガーは、どうなったか。

さらに、厳しい監視の中で実験を続けることになります。

アウグスト大王は、実験内容の漏洩を防ぐため、彼をいくつもの城塞に隔離し、さらに研究に研究を重ねるよう命じました。

1707年11月、彼は、最初の手掛かりとなるヤスピス磁器に成功しました。これはまだ東洋の透き通るような白いものではなく、日本でいう〃べんがら〃を含んだ土であったため、肌は赤黒いもの。しかしこの技法はすでに、オランダ、イギリスで完成しており、彼はさらに実験を積みます。

そして、遂に、1708年1月15日、彼は窯からでてきた7種の磁片のうち、白く、透明感に溢れる3種を発見しました。彼が、26歳の時です。

私は、この頃のベトガーの焼き物を写真で見ただけですが、厚手で茶色の壺に色彩を施したもの、黒い壺に花を描いたものなどで、決して美しくはありません。しかし、彼の苦労を考えると、こういうものを何千も作っては壊していたわけで、なんだか、可哀想。芸術家が、自分が作りたくて苦労するのとは、明らかに違うものね。

ベトガーの作品は、楽天では勿論売っていないので、写真がないのですが、上の中国茶器は、1710年に彼が作ったものとよく似ています。こんな茶色のこんな形の焼き物に、極彩色の花と鳳凰が散りばめられている、と思ってください。

ところで、ベトガーは、どんな実験を繰り返していたのでしょうか。磁器焼成のむずかしいことはわかりませんが、カオリン土がなければ白い磁器は焼けないだろう、とは、私達にも想像つきますよね。

おそらく、アウグスト大王は、国内の白い土を次々とベトガーの元に送り、試させていたのじゃないでしょうか。彼の、磁器に対する情熱は、この頃本当にクレイジーで、磁器と、自分の騎兵600騎を交換したという、逸話が残っているくらいです。誠に、東洋の白い磁器は、”ホワイト・ゴールド"と、呼ぶにふさわしいものでした。

こんな、狂騒のの中で、ベトガーの同僚で、同じく軟禁されていたチルンハウスが急死しました。磁器に関する化学的な後ろ盾を失ったベトガーは、絶望し、何度も逃亡を計りますが、その都度連れ戻され、さらに深く監視されます。

しかし、神は、ベトガーを見捨てなかったんですね。マイセンの近く、アウエで発見された白い土が、上質のカオリン土だったのです。それで、最初の白い3破片ができあがりました。喜んだ王は、1710年1月23日、布告により磁器工房が設立、同年6月6日にこの工房をマイセンのアルブレヒト城に移しました。

めでたし、めでたし、遂に、”マイセン”が、歴史上に出現!!

ベトガーも、自由を願い出ます。しかし、王が、許可するわけがありません。

つまり、この、お城の中に工房を移した、って、ところがミソなんですね。磁器焼成の秘法は、国家の秘法であります。

むしろ、さらに、厳しいものになったのです。作業は、徹底した分業でした。全工程を知っているのは、ベトガーのみ。ベトガーは、工房外での一切の会話を禁止され、それでいて、工房の経営、更なる磁器の改良を命じられます。

ひどすぎですよね。労働組合さえあれば、ベトガーを救えたのに。当時は、それもなく・・・。

しかし、面白いな、と思う部分もあります。

この、徹底した分業、っていうところです。

日本の場合、優れた陶工が全工程を一人でしきり、彼の作品を作ったわけだけど、マイセンでは、初めから、個人というものがないのですね。国家の繁栄のための大量生産をめざしているわけ。その伝統は、今も受け継がれ、絵付師が個人の作品を発表することはあまりありません。

発表するほどの絵付師は、マイスターと呼ばれますが、そのデザインは、また、分業で大量に作られるのです。勿論、陶芸家はいます。こちらは、いわゆる芸術家ですよね。マイセンの磁器産業化成功、これも、マイセンが築き上げた業績だと思います。

マイセンの最初の白色磁器が人目に触れたのは、ライプチッヒの博覧会でした。しかし、そのころはまだアウグストが望む量産体制は出来ていなかったようです。したがって、当時の磁器は、大変希少価値のあるものです。ARのマークのついた、その頃の磁器は、今、オークションに出ると、(滅多に出ませんが、)1000万円は下らないと言われています。

アウグスト・ウェア Augustus Rex ware

それらのほとんどは、壺や花瓶で、絵付けは中国風だそうです。まだ、ティーカップや、テーブルウェアで食卓を飾るという発想より、威信をかけて城を装飾するっていう感じだったんでしょうね。

,br>

こうしてマイセンの前身が発足しました。

マイセンの発展には、3人のヨハンの功績があったといわれています。

一人目は、勿論、錬金術師、ヨハン・フリードリッヒ・ベトガー。

そして、彫刻師、ヨハン・ヨキアム・ケンドラー、

最後に、絵師、ヨハン・グレゴリウス・ヘロルトです。

ヘロルトは、1720年、ウィーンより招かれました。彼は、当時の人々が東洋に強い憧れを持っていることに注目、マイセンの図柄に「シノワズリ」という、中国様式を取り入れます。

これが、ブルーオニオン、ドラゴン、などで、今でもマイセンの定番になっているもの。ブルーオニオンは、本来、玉葱ではなくて、ざくろとか、桃だったらしいのですが、彼の目には、玉葱にみえちゃったらしい。それが、今では、オーソドックスになったいるんだから面白いですよね。ブルーオニオンは、1885年、あまりの類似品の多さに、マイセンのマークである「青い双剣」が器の図柄の中に描かれていれられました。

また、ケンドラーは、大小さまざまな動物や人物の磁器の彫像を作って絵付けし、マイセン人形を確立しました。今でいうフィギュアですね。そして、その原型は、モールドと呼ばれ、つくり続けられています。

そして、ベトガーは、どうなったのか。手元の資料でははっきり書かれていないのですが、彼が死んだのは、37歳の時だそうです。監視を続けていた人物の手記によると、彼は、どんな贅沢な衣服にも、どんなワインにも心楽しませることもなく、日々、飲んだくれてアル中になっていった。とあるそうな。

と言ったって、どこにも出かけず、誰とも話さず、全ての自由を奪われてお城の奥で働かされて、どうやって楽しめというのかしら。計算すると、死んだのは、多分、1719年のようです。

すると、彼が死んだので、アウグストは、ウィーンからヘロルトを呼んだのか。駒がひとつ、欠けたからね。

なんだか、歴史のジグソーパズルがピタッとはまったような気がしませんか?

ちょっと、寂しいなあ。華麗なるマイセンの歴史、さもありなんっとは思いますが。

マイセンを作った男、ベトガーの話は、これでおしまい。長々と読んでくださった方、ありがとうございました。

このページのトップへ

ジオ・ポンティ

マイセンのページトップへ

キャラクターの陶磁器へ

サイトマップへ

道具屋からのギフトへ

美味しさネットへ

© Rakuten Group, Inc.