全55件 (55件中 1-50件目)

-

Tifosissimo!!! 本舗は更新中

STARsoccer誌が休刊したこともあって、このTifosissimo!!! fuori casaも、昨年秋をもっていちおう更新終了ということになっています。もちろん、Tifosissimo!!!の「本舗」の方は、引き続き更新を継続していますし、新たにTifosissimo!!! archiveというアーカイヴのページも作りました。こちらは週に何回か、過去に雑誌などに寄稿したテキストを採録しています。よろしければ、そちらを引き続きチェックしていただけると嬉しいです。今後ともよろしくご愛読のほどを。□

2007.09.22

-

秋の味覚ポルチーニ

日本では「食欲の秋」と言いますが、イタリアでは一年中が食欲の季節なので、特に秋がどうということはありません。でももちろん、秋には秋の味覚があります。ぼくが住んでいるピエモンテ州はイタリア半島の付け根よりさらに北の内陸部なので、季節の味覚はもっぱら山の幸。秋ということになると、やっぱり一番は各種の茸(ナカムラじゃないよ)ということになります。というわけで、これはイタリアの代表的な秋の味覚というべきフンギ・ポルチーニ。椎茸と一緒で、乾燥ものは1年中出回っているわけですが、生が食べられるのは秋、9月から10月にかけての1ヶ月かそこらだけです。実際、このポルチーニを食べたのも、もう1ヶ月近く前の話なんですが、今まで忘れてたので、この機会にご紹介することにします。イタリアでは秋の訪れとともに、どこの八百屋にもたくさんのポルチーニが出回ります。イタリア産だけじゃなくて、スロヴェニア産とかルーマニア産とかもあるみたいです。ほとんどは、傘が開いてちょっと柔らかくなったものなんですが、運がいいと、この写真のみたいに、まだ傘が開いてなくて固く身が締まった(という言い方も変ですが)やつが手に入ることもあります。傘が開いちゃったやつは、普通に薄切りにしてオイル(好みによってはバターも加えて)で炒めてパスタのソースにしたりすると美味しいのですが、こういう固いポルチーニは、ちょっと厚め(15-20mmくらい)に切って、小麦粉で軽く衣をつけて、オリーブオイルでフリット(少なめの油で揚げ焼き)するのが一番美味いというのが、わが家の結論です。いやこれも美味かった。写真撮り忘れちまいましたけど。ピエモンテの茸といえば、タルトゥーフォ・ビアンコ、すなわち白トリュフを忘れるわけにはいきません。これは10月から11月にかけて、すなわち今が旬の真っ盛り。味はほとんどしないんだけど、ものすごく強い独特の芳香を持っているので、パスタなんかに薄く削りかけてその香りを楽しむわけですが、ごく限られた一部の丘陵地帯でしか採れないので、すごく高い値段(100g数万円とか)がついており、残念ながらぼくのような一般庶民には高嶺の花。正直言ってもう何年も食べてません。その代わりといっては何ですが、その白トリュフの小さなかけらで香り付けしたオリーブオイル(以前紹介しました)とか、白トリュフと一緒に一晩冷蔵庫に入れて香りを移したトリュフ風味の生卵だとか、そういうものも存在していて、庶民はそれで香りのおすそ分けをいただくことができます。白トリュフの風味を存分に味わいたければ目玉焼きに削りかけて食べるのが一番、というのが地元では定説になっているのですが、結局は香りの問題なので、予め香りだけ移した生卵で目玉焼きを作っても、その風情は十分以上に味わうことができます。安上がりです。□

2006.10.18

-

モッカガッタで練習試合

コヴェルチャーノの翌日は、ぼくのホームであるスタディオ・モッカガッタで取材。国際Aマッチウィークで今週末はリーグ戦がお休みなので、ジェノヴァを本拠地とするセリエAのサンプドリアとトリノを本拠地とするセリエBのユヴェントスが、中間地点のアレッサンドリア(どちらの都市からも1時間弱)で練習試合を戦ったのでした。サンプは、アズーリに招集された中盤のジェンナーロ・デルヴェッキオ(昔ローマにいたFWマルコ=現アスコリとは別人)ひとりを欠いているだけでしたが、ユーヴェの方は、アズーリにデル・ピエーロ、カモラネージ、ブッフォンの3人が招集され、さらにトレゼゲ、ブームソン、ボジノフ、R.コヴァチがそれぞれの国の代表に、そしてキエッリーニとパダリーノがイタリアU-21代表に呼ばれて不在という、ほとんど二軍といっていい構成。上の写真からわかる通り(わかんないか)、ビリンデッリがキャプテンを務めているくらいで、スタメンのほとんどはユース上がりの若手でした。練習試合とはいっても、両チームともクラブの会長、スポーツディレクターがご臨席という、なかなかちゃんとした仕立てです。ゴール裏にも少人数とはいえ、ちゃんとウルトラスの皆さんが詰めかけていました。サンプの方は、サポーターグループのアレッサンドリア支部がちゃんと旗を出してて、ユーヴェもゴール裏二大勢力のひとつであるARDITIが15人くらいだけどダンマクを持って来ていました。ウルトラスというのは、チームのためならどこへでも行くのが商売アイデンティティなので、どんなところでも存在を誇示することが重要なのです。 試合の方は、さすがセリエA、というかスタメンの大半をレギュラー組が占めていたサンプが最初から圧倒、開始直後にキャプテンのフラーキがゴールを決め、20分には膝の怪我による長期欠場から復帰してこれが初めての実戦というバッザーニも決めて、前半は2-0、後半にさらに2点加えて4-0でユーヴェ(の二軍)を蹴散らしています。ユーヴェで目立ったのは、中盤のゲームメーカーとして一軍でもレギュラーを張っているパーロくらい。故障上がりのレグロッターリエ、出場機会が全然ないザラジェータは、全然ダメでした。一応、マッチデータも載せときますか。Juventus ? Sampdoria 0-4 ゴール: Flachi 2’, Bazzani 20’, Quagliarella 76’, Fontes da Mota 81’警告: Palombo 63’, Accardi 90’ JUVENTUS: Mirante (Belardi 46’); Birindelli, Legrottaglie, Urbano (Pisani 46’), Rizza (Giovinco 46’); Marchionni (Rodriguez 82’), Zanetti (Marchisio 65’), Paro (Venitucci 80’), De Ceglie; Zalayeta, Guzman ベンチ: Maniero, Bianco, Lanzafame. 監督: DeschampsSAMPDORIA: Berti; Zivanovic (Bastrini 65’), Falcone, Sala (Pieri 46’), Accardi; Olivera (Fontes da Mota 73’), Bonanni, Palombo (Castellazzi P. 82’), Franceschini (Soddimo 58’); Bazzani (Foti 69’), Flachi (Quagliarella 46’) ベンチ: Castellazzi L. 監督: Novellino 平日の午後6時キックオフというスケジュールだったので、滅多に見られないセリエAにもかかわらず、観客は1000人くらいでした。試合開始前にはまだ陽が残っていたのですが、そのうち暗くなって、試合が終わる頃には月も出ていました。□

2006.10.08

-

アズーリとトリッパ

今日はフィレンツェまで遠征。試合の取材ではなくインタビューでした。目的地はここ、チェントロ・テクニコ・コヴェルチャーノ。イタリアサッカー協会のトレーニングセンターであり、アズーリの総本山です。エンブレムの星がちゃんと4つになっているのがおわかりでしょうか。 ご存じの通り今週は全世界的に国際Aマッチウィーク。9月に始まった欧州選手権予選、最初の2試合でリトアニアに引き分け(1-1)、フランスに惨敗(1-3)して勝ち点わずか1、首位のフランスとスコットランドに5ポイント差をつけられるという困った状況にあるイタリア代表akaカンピオーニ・デル・モンドも、土曜日のウクライナ戦(ホーム/ローマ)、来週水曜のグルジア戦(アウェー/トビリシ)に向け、ここコヴェルチャーノで合宿中です。そんなデリケートな状況にもかかわらず、運良く某カピターノにアポイントが取れて、2部練習の合間の昼休みに30分ほど話を聞くことができました。その中身はそのうちどこかで読めると思いますのでお楽しみに。 実は、コヴェルチャーノに足を踏み入れるのはこれが初めて。フィレンツェ郊外、平野というか平らな盆地が途切れて丘陵部が始まる境目の、オリーブ畑に囲まれた緩い斜面に、サッカー協会技術部門のオフィス、監督養成コースのための教室から、代表チーム用の宿泊施設、練習場などが一体になったテクニカルセンターがあります。 昔はこのホールに飾ってある写真も、82年にベアルツォット監督かゾフがカップを掲げているそれだったのでしょうが、早速ドイツの写真で置き換えられています。 ホールの先は、選手やスタッフのためのスペース。アズーリの置かれている状況が状況だし、そこに足を踏み入れる時にはけっこう緊張したのですが、選手の皆さんはみんなけっこうのんびりとリラックスしていました。ピルロ、デ・ロッシ、インザーギ、デル・ピエーロが、4人で卓を囲んで麻雀スコポーネ(イタリアでポピュラーなカードゲーム)に興じていたり(あの2人、別に仲悪いってわけでもないみたいですね)。まあ、あれだけの修羅場を乗り切って世界の頂点に立った人たちにとって、12試合ある予選で最初の2試合が終わってちょっと遅れを取っているくらい、大したプレッシャーではないのかもしれません。 で、せっかくフィレンツェくんだりまで出かけて行ったからには、やっぱり地元の名物料理を食べないわけにはいきません。フィレンツェ名物といえばビステッカ・フィオレンティーナ、と言いたくなるかもしれませんが、あれはハレの料理であって、日常の中にある庶民の食べ物とはちょっと違います。フィレンツェのそれといえば、何と言っても内臓です。 以前、つかこのブログの記念すべき(?)第1回目で、ランプレドット、つまり牛の第4胃を煮込んだやつのサンドイッチをご紹介したのですが、今日食べたのはもうひとつの名物、トリッパ・アッラ・フィオレンティーナ。トリッパというのも牛の胃なんですが、こっちは4つあるうちの2番目。日本ではハチノスと呼ばれているあれの煮込みです。トリッパは、ランプレドットみたくサンドイッチにするだけでなく、こうやってトマトと香味野菜で煮込んだやつをそのままいただく食べ方の方がポピュラーなんじゃないでしょうか。第4胃と比べるとずっと肉厚なのは、反芻の段階がふたつも少ないので、消化中の草がまだ固いせいではないかと思われます。ちなみに第3胃は日本でいうセンマイ(刺身美味いですよね)で、これはイタリア料理では見かけません。 フィレンツェには「トリッパイオ」といって、こういう庶民的な内臓料理だけを専門にしている屋台があります。こうやって、素っ気無いプラスチックの容器に入れて出してくれるんですが、味はもうばっちり。歯応えは、ぷりぷりとこりこりの中間くらい、といえばわかっていただけるでしょうか。残った汁はちゃんと全部パンで拭っていただきました。お行儀が悪いと言われようが「スカルペッタ」(パンで皿を拭うのをこう呼ぶ)は止められません。 このトリッパイオの屋台、モロ観光地であるドゥオーモ周辺では見かけませんが、ちょっと外れると街中にもけっこうあるようです。あるようです、というのは、ぼくは大体いつも同じところに行ってしまうので、あんまり開拓できていないからなんですが(例外は試合の日のスタジアム周辺)。 ここは、サンタ・マリア・ノヴェッラ駅の裏手にあるオンニサンティ広場Piazza Onnissantiにいつも店を出している屋台で、ご主人の話によると日本のガイドブックにも載っているそうです。実際、日本語の看板も出てたりします。フィレンツェにお越しの際は是非どうぞ。■

2006.10.06

-

テレコム・イタリア盗聴スキャンダルとインテル

「インテル盗聴問題とグイド・ロッシのテレコム・イタリア会長就任についてのコメントを」というコメントをいただきましたので、少し書きます。話の発端は、イタリア最大の電話会社で元国営企業であるテレコム・イタリア(日本でのNTTみたいなもんです)がその内部で、政治家、企業、銀行、マスコミなど、政治・経済・社会に何らかの形で権力や影響力を持っている組織や個人を対象に、法律では許されていない電話通信の傍受=盗聴によるスパイ行為を組織的に行ってきたという、大規模な盗聴スキャンダルが表面化したことでした。政財界を巻き込んだこの一大スキャンダルのはじっこの方には、カルチョの世界も絡んでいることが明らかになっています。直接的には、イタリアサッカー協会、ユヴェントス、GEAなど、カルチョスキャンダルで槍玉に上がったのと同じ組織・個人が、テレコムによるスパイ行為の対象になっていたということ。間接的には、テレコム経営陣と関連が深いインテルが、それに何らかの形でかかわっていたのではないかという疑いが持ち上がっていることです。その疑いの根拠となっている材料、その他の事実関係はざっくりいうと以下の通り。――テレコム・イタリアは90年に民営化されている。その民営化を会長として行ったのが、独禁法の専門家であるグイド・ロッシ(翌91年に辞任)。ロッシは、イタリア独禁法の父と呼ばれる会社法の専門家で、大学教授、証券取引委員長、上院議員、モンテジソン(イタリア最大の総合化学メーカー)会長などを歴任しており、今年の5月からはイタリアサッカー協会(FIGC)の特別コミッショナーとなり、カルチョスキャンダルの後始末を進めていた。ロッシはインテリスタで、2003年までインテルの社外取締役だったこともある。――99年にテレコムの経営権を手に入れ、このスキャンダル発覚まで会長を務めていたのは、イタリア最大のタイヤメーカーであるピレッリのオーナー会長マルコ・トロンケッティ・プロヴェーラ。彼はインテルのモラッティ会長の親友であり、モラッティに次ぐインテル第二の大株主。ピレッリは胸スポンサーとしてインテルに年間500万ユーロを支払っている。――トロンケッティ・プロヴェーラは、盗聴スキャンダル発覚後、テレコム会長を辞任。後任には、FIGC特別コミッショナーを務めていたグイド・ロッシが、16年ぶりに復帰することになった。ロッシは当初、FIGCとの兼任は可能だとしていたが、テレコムのグループ会社であるTIM(携帯キャリア)がFIGCのスポンサー(セリエA、B、コッパ・イタリア、イタリア代表)という利害関係があることから、最終的にはコミッショナーを辞任。後任には、イタリアオリンピック連盟副会長のルカ・パンカッリが就任。――テレコムにおける組織的なスパイ行為の責任者であるセキュリティ部長ジュリアーノ・タヴァローリ(すでに逮捕・拘留済み)は、そこから明らかになった事実を、テレコムの執行副会長兼代表取締役であるカルロ・ブオーナに逐一報告していたことが明らかになっている。カルロ・ブオーナはピレッリを代表してインテルの副会長を務めている。――テレコムのスパイ行為の対象には、ユヴェントス、イタリアサッカー協会、GEAワールド(ルチアーノ・モッジの息子アレッサンドロが経営していたエージェント会社)など、カルチョの世界の関係者も含まれていた。理由は明らかではない。スパイ行為を通じて得られた情報の多くは、2004年末に処分されている模様。――インテルは、テレコムのスパイ行為を受注していたのと同じ探偵会社ポリス・ディスティント(社長のエマヌエレ・チプリアーニは逮捕・拘留済み)に、クリスティアン・ヴィエーリの素行調査wを発注して、対価を支払っている。これはテレコムとは別件。――2002年、ダニーロ・ヌチーニ元主審がインテルの故ジャチント・ファッケッティ会長(当時)に面会を求め、モッジ、デ・サンティス主審などを中心とするカルチョ界の腐敗に言及した。インテルはヌチーニに検察庁に行って告発することを勧めたが、実現せず。――2003年、「ある人物」(モラッティ談)が、デ・サンティス主審に関する素行調査をモラッティにオファーし、実際に調査が行われた。これもテレコムとは別件。「ある人物」が上記探偵会社社長チプリアーニである可能性は高いと見られているが、まだ裏は取れていない。インテルがこの調査に対価を支払ったかどうかは不明。モラッティは否定している(くれるというからもらっただけ、ということか)。この件については、FIGC調査室が調査に乗り出す予定。モラッティも事情聴取を受けることになる。――カルチョスキャンダルの発端となった、ナポリ検察局による04-05シーズンを通じた通話傍受捜査(モッジなどが対象)には、テレコムが全面的に協力している。テレコム側の担当責任者はセキュリティ部長のタヴァローリだった。以上から明らかなのは、テレコム・イタリアとインテルが人的に非常に近い関係にあること、カルチョの世界もテレコムのスパイ行為の対象になっていたこと、インテル首脳はテレコムのスパイ行為から得られる情報を知り得る立場にあったこと、などです。とはいえ、インテルが直接的に関わったことが明らかになっているのは、少なくとも現時点では、ヴィエーリの素行調査(これはこれでセコい話ではあります)だけ。デ・サンティスの素行調査については、詳細がよくわからないところが多く、FIGC調査室の調査を待つ必要があります。テレコムのスパイ行為への関わりについては、インテルとテレコム(モラッティとトロンケッティ・プロヴェーラ)が非常に近い関係にあるため、インテルの意思が何らかの形で働いていた可能性もある、という憶測が飛び交っているわけですが、マスコミ報道を見る限り、これについては否定的な見方が強いようです。一部では、インテルがテレコムを通じてカルチョスキャンダルを仕掛けたのではないか、という説までありますが、これはほとんど妄想と言うべきでしょう。カルチョスキャンダルは、トリノ検察局が行ってきたユヴェントスのドーピング疑惑をめぐる捜査が発端だったからです。最後に付け加えれば、グイド・ロッシのテレコム会長就任は、ぼくはむしろ、ロッシが進めてきたカルチョ界の腐敗一掃、フェアで透明性のある新たな仕組みとルールの確立という改革路線に対して、レーガ・カルチョのアントニオ・マタレーゼ会長、フランコ・カッラーロ前FIGC会長を中心とする守旧派利権集団が、政財界の力を借りて巻き返しに出た結果、と理解しています。断れない仕事を押しつけてカルチョの世界からお引きとり願った、ということではないかと。この話は、始めるとまた長くなるのでやめときます。そのうちどこかに書く機会もあるでしょう。とりあえず今回はこのくらいで。ちなみに写真は、ピネティーナのごみ箱。「インテルのようにクリーンに」と書いてあります。■

2006.10.01

-

韃靼人風生肉のいただきかた

久しぶりに食い物話など。日本では魚を生で食う、というと嫌な顔をするイタリア人は少なくありません。特に北イタリアはほとんど全部が内陸なので、魚を食べるという食文化自体がそもそも根付いていないというのがあります。最近は日本食がちょっとしたブームで、ミラノではセードルフがオシャレな日本食レストランを経営していたりもするので(詳しくはスターサッカー最新号80ページをどうぞ)、ああサシミっていうんだろ、とか言う人も多くはなりましたけど、食ったことあるという人はまだまだ少数派。つい数日前も、取材先のパルマで一緒に昼飯を食った旧知のジャーナリスト(生粋のミラノっ子)が、「俺、魚全然食えないんだよ。生まれてこの方、食事はプリモがパスタ、セコンドがビステッカ(ステーキ)って決まってるんだ。ガキの頃はマンマが毎日パスタ打ってくれてたしさ、他のものには興味ないんだよね」と自慢気に語っていました。50年近くパスタとビフテキだけで生きてきた、というのはすごい話のようにも思えるんですが、世界中のほとんどの国々では、文化にかかわらず、毎日ほとんど同じようなものを食べているというのも、もう一方の真実だったりします。昼は天丼、夜はイタメシ、次の日の昼はカレーを食べて、夜は中華、明日のディナーはフレンチだから昼はサンドイッチくらいにしとこう、とか、そんなにあれこれ節操のないバラエティに富んだ食生活を送っているのは、世界中を見回しても日本人以外には、NY、ロンドン、パリといったコスモポリタンな大都市の住民くらいしかいないんじゃないでしょうか。魚を生で食う習慣のないイタリアでも、肉を生で食うのは「あり」です。有名なのはカルパッチョ、つまり牛肉または仔牛肉を極薄切りにした刺身ですね。まあこれも、イタリアの伝統的な料理じゃなく、元々はヴェネツィアのハリーズバーの創作料理だそうですが。このカルパッチョ、塩とオリーブオイルだけでシンプルに食べてもいいし、パルミッジャーノ・チーズの削ったの、ルッコラ、マッシュルームや黒トリュフの薄切りなどなど、各種トッピングを乗せて食べてもいいわけですが、まあ肉が美味しければ、味付けはシンプルな方が素材の味が生きるというものです。マヨネーズみたいなソースを網の目状にかけるやり方もありますが、あれは肉の味がわかんなくなっちゃって勿体ないので、ぼくはパスです。カルパッチョ以外で生肉を食べる食べ方としては、タルタルステーキというのもあります。ユッケですね。というわけで、やっと写真まで話がたどりつきました。タルタルという名前はタタール人=韃靼人(モンゴル系遊牧民の総称)から来ているそうで、このタルタルステーキというのも、韃靼人が鞍の下に袋に入った生肉を入れて馬に乗り、こなれたところを食べていたのが起源、とか言われているわけです。一般的なタルタルステーキのレシピは、コショウ、みじん切りのタマネギ、ケッパーなどの薬味で生肉の臭みを消して、卵の黄身と混ぜて食べるというもの。香辛料を除くとユッケとほとんど同じっすね。でも、信頼できる肉屋から買ってきた新鮮な肉だったら、臭みも何もないので、わざわざ香辛料で味を複雑にする必要もありません。というわけで、うちでは単に、馴染みの肉屋に行って脂身のほとんど入っていない赤身の肉をその場でミンチしてもらって(生で食べるからと言うと、それに適した肉を奥から出してきてくれる)、あとは塩とオリーブオイルでちょっとこねこねするだけ。昨日はたまたま八百屋に新鮮そうなマッシュルームがあったので、それをちょっと添えてみました。レモンをかけるかどうかは好みですね(ぼくはかけない)。手前にある小さな瓶は、ピエモンテ名産白トリュフで香り付けしたオリーブオイル(スターサッカー最新号の「オリーブオイル戦記」で鹿野編集長が書いているあれです)。これをちょっと垂らすだけで、白トリュフのえもいわれぬ香りが加わって、生肉の風味を引き立ててくれます。日本では、牛肉はサシが入っている霜降りがいいということになっていますが、ヨーロッパの肉屋ではああいうのを見ることはまずありません。時々、「日本にはコーベっていうすごく美味い牛肉があるらしいな。ビール飲ませてマッサージしてるらしいじゃないか」とか言われることはありますけど。で、こっちに住んでいると必然的に、脂の少ない赤身の牛肉を日常的に食べるようになるわけですが、慣れてくるとこれがなかなか味わいがあって美味いんです。日本の高級な牛肉ほど柔らかくないけど、固いってわけじゃないし、噛むほどに肉の旨味が出てくる。それはこうやって生で食っても変わりません。脂の少ない牛肉に慣れちゃうと、逆に日本の高いステーキなんかは脂のべとっとした味ばかりで肉の味がしなくて、ひと口目はいいけど三口目くらいから五月蝿く感じるようになってきます。ビールを飲んでマッサージしてもらっている高級な牛さんは、出荷される頃には栄養過多の太り過ぎで目が見えなくなっているとかいう話もあるしな。ま、高級な牛肉よりも安い牛肉の方が美味く感じるというのは、安上がりな人生ではあります。■

2006.10.01

-

最新のスタジアムで観戦するセリエB

初手から唐突ですが、スターサッカー最新号はもうお読みいただいたでしょうか?メインのミラノ特集は、ミラニスタ、インテリスタの皆さんはもちろん、カルチョが好きな人も嫌いな人も、楽しめること請け合い。ぼくも、巻頭のカカをはじめ、ガットゥーゾのインタビュー、ミランのブラジルコネクション話、ミランとインテルを偏愛するジャーナリストのインタビュー、ゴール裏の話を硬軟2本と、全部で15ページくらい書かせていただきました。まだの方は是非ご一読ください。さて、この週末(もう4日も前ですが)は、今シーズンからトリノの2チーム(トリノ、ユヴェントス)が使い始めた新しいスタジアム、スタディオ・オリンピコに行ってきました。試合はのユヴェントス対モデナ。セリエBです。ご存じの通り、天下のユヴェントスは、カルチョスキャンダルの主犯格として「過去2シーズンのスクデット召し上げ、セリエAから追放の上セリエBで勝ち点17剥奪の刑」に処されて、今シーズンはクラブ史上初のセリエB暮らしを強いられています。歴史的に見ると、実は1913年に一度、イタリア全国選手権ピエモンテ州リーグ(当時は全国リーグはなかった)で最下位に沈み、州2部リーグ降格の対象になったことがあるのですが、この時は、たまたま参加チームが奇数だったお隣りロンバルディア州リーグに登録させてもらうというズルをして裏技を使って、そのまま全国選手権に居座ることに成功したのでした(翌シーズンにはピエモンテ州リーグに復帰)。しかしもちろん、21世紀にはそんなことは許されません。とはいえ、ユヴェンティーノの皆さんにいわせると、この処分はユーヴェにだけすべての責任を押しつける不当きわまりないものであり、我々は犠牲者である、ということになっています。こうして29回目のスクデット(昨シーズン獲ったけど剥奪されたやつです)を祝うTシャツを試合に着てくるのもその一環。ユーヴェのゴール裏(最近はDRUGHI、ARDITIという2大グループが仕切っており、かつて主流派だったVIKING、NUCLEOなどは、反対側のゴール裏に追いやられています)にも、「グイド・ロッシ処刑GUIDO ROSSI BOIA!」という物騒な横断幕が張り出されていました。グイド・ロッシというのは、つい数日前までイタリアサッカー協会の特別コミッショナーだった人です(詳しくはこのエントリーをご参照下さい)。さて、このスタディオ・オリンピコはその名の通り、2月のトリノオリンピックで開会式に利用されたスタジアムです。以前のエントリーでも触れたことがありますが、元々はスタディオ・コムナーレという名前で、イタリアワールドカップ開催に当たってデッレ・アルピが造られた90年までは、ユーヴェとトリノの本拠地でした。その後2004年まで、ユーヴェが練習場として使っていたのですが、トリノオリンピックに合わせて大改装され、現在の姿になったというわけです。これが現在のオリンピコ。元々は陸上トラック付きのスタジアムだったものを、サッカー専用に改装したので、ピッチの周囲に無駄なスペースがあります。1階席の傾斜もサッカー専用としてはやや緩くて、前の方だとガラスフェンスが邪魔になって試合があんまり良く見えないかもしれません。下の写真は、改装前、ユーヴェが練習場として使っていた当時のオリンピコです。基本的な構造はそのままで、3階席と屋根を上に付け足して改装したということがわかります。ちなみに、下左は当時の半分朽ち果てたメインスタンド。イタリアのスタジアムにしては前後左右の間隔が広く、背もたれも高かったりして非常にゆったりと座れるようになっていました。改装された今も客席の構造は変わっていないので、結果的にイタリアで最も快適性の高いスタジアムのひとつになったと言っていいでしょう。おかげで広そうに見えますが、キャパは2万人。この日もほぼ満員でした。トリノの試合は、1万5000席くらいが年間チケットで埋まってしまっています。 上右の写真は参考資料です。フィレンツェのスタディオ・アルテミオ・フランキ。やはり昔からある陸上トラック付きのスタジアムを改装しています。1階席の傾斜の緩さ、2階席につながる階段の配置、ピッチとスタンドを隔てるガラスフェンスなど、トリノのオリンピコと意匠的に共通する部分が少なくありません。元のスタジアム自体、同じ時代、あるいは同じ設計者なのかもしれませんね。このオリンピコには、快適性以外にもいいところがあります。それはアクセスの良さ。以前のデッレ・アルピは、トリノの中心からバスかトラムで40分前後という極悪な立地だったわけですが、こっちはポルタ・ヌオーヴァの駅からだと63番のバスか4番のトラムでほんの10分(フィラデルフィアFiladerfiaという停留所で降ります)。往きも帰りも非常に楽ちんです。試合の方は、トレゼゲ、デル・ピエーロ、ネドヴェドという大御所がぼこぼことゴールを決めて、ユーヴェが4-0の圧勝。そもそも、これだけのメンバーを揃えてセリエBで戦って勝たない方がおかしいです。以下、この日のスタメン。 GK:ブッフォン DF:ゼビナ、R.コバチ、ブームソン、バルザレッティ MF:カモラネージ、C.ザネッティ、パーロ、ネドヴェド FW:デル・ピエーロ、トレゼゲその上ベンチには、ボジノフ、マルキオンニ、キエッリーニ、ジャンニケッダといった顔ぶれが控えているのですから、ほとんど反則です。この試合を観た限りでは、華麗なパスワークとはまったく無縁、奪ったボールは素早く縦に展開し後は前の4人(2トップと両ウイング)が強引にねじ込むという、結果重視のごりごりしたサッカーはBに落ちても監督がデシャンになっても、まったく変わっていませんでした。こういうのを伝統というのです。この場面も、敵CKからのカウンター。DFラインから右サイドに流れたデル・ピエーロにロングパスが出て、中央にトレゼゲとパーロが走り込んでいます。この後は、DPが一旦切り返して1対1で突っかけ、見事にボールを奪われていたような気がします。前回のエントリーで、古き良きスタジアムが好きだと書きましたが、こうやって行ってみると新しくて快適なスタジアムも、それはそれでいいっすね。今シーズンのユーヴェは、少なくともホームではほとんど勝つでしょうから、ユヴェンティーノの皆さんはいい気分になれること請け合い。トリノには大黒も在籍しているし(試合に出るのは難しそうですけど)、イタリア旅行の計画があるカルチョ好きの皆さんには、この新オリンピコでの試合観戦を是非お勧めしたいです。セリエAでもセリエBでも。■

2006.09.27

-

年代モノのスタジアムで観るセリエD

スタッド・ド・フランスは素晴らしいスタジアムでしたが、個人的にはどっちかというと規模の小さいサッカー専用スタジアムの方が好みです。だからというわけじゃありませんが、日曜日は久しぶりに、その典型みたいな地元のスタジアムに行ってきました。スタディオ・ジュゼッペ・モッカガッタ。家から歩いて10分の至近距離なので、行こうと思えばいつでも行けるし、昔は毎週のように通っていたものですが、ここ何年かはわが愛するUSアレッサンドリア1912が破産・消滅してアマチュアの6部リーグから出直しになったりしたこともあって、ちょっと足が遠のいていました。普通日曜日はセリエAの試合に行くし。でも今週はいろいろバタバタして取材申請を出し忘れるという間抜けなことになってしまったので、新体制で復活して3年目、アマチュア最高峰のセリエD(5部リーグ相当)で戦うわがアレッサンドリアの開幕戦に参戦したというわけです。ちなみに、5部なのにどうして「D」かというと、その上のセリエCがC1とC2に分かれているからです。どこの国でもサッカーリーグというのはピラミッド型になっているわけですが、イタリアの場合もセリエA(1部20チーム)とB(2部22チーム)は全国リーグ、その下のC1(3部)は18チームx2グループで計36チーム、C2(4部)は18チームx3グループで計54チームという構成。普通、プロは2部までという国が多いんですが、イタリアは4部のC2までがプロなので、全部で132ものプロクラブがある勘定です。その下に位置するセリエDは、18チームx9グループ(計162クラブ)という大所帯で、各グループで優勝したチームのみがC2に昇格できるという仕組み。今シーズンのわがアレッサンドリアは、プロ経験のある選手を揃えてグループ屈指の戦力を整え、昇格を目指す意気込みを見せています。なんてったって、8月末にはセリエAのトリノと練習試合をやって1-0で撃破しましたからね。トリノを率いていたジャンニ・デ・ビアージ監督が、アマチュア相手のこの敗戦と、大黒獲得時の「大黒?顔も知らないね」という発言のおかげで、1週間後にクビになったというのは有名な話(?)です。スタジアムに話を戻すと、完成したのがセリエAがスタートしたのと同じ1929年、76年経った今も、構造的にはほとんど当時のままという貴重な歴史遺産です。キャパは8100人。メインスタンドだけ屋根付きの椅子席ですが、残りは全部セメントの立ち見席ですからね。今は落ちぶれてしまったアレッサンドリアですが、戦前はセリエAの常連で(最高位は1931-32シーズンの6位)、戦後も1960年まではAとBを行ったり来たりしていた、それなりの名門でした。60-70年代にミランのバンディエーラとして活躍し、イタリア人で初めてバロンドールを獲ったジャンニ・リヴェーラの出身チームとして知られています。1958-59シーズンに16歳のリヴェーラが史上最年少で(今も記録)セリエAデビューを飾ったのも、ほかでもないこのモッカガッタ。セリエC1で戦っていた96-97シーズンには、今はアスコリで背番号7をつけているガエターノ・”ジミー”・フォンターナが、センターサークルのすぐそばから40mのボレーシュートを左足で叩き込むという凄い場面もありました。それを目撃して震えた某日本人サポは8年後、ほかでもないSTARsoccerの仕事で本人にインタビューするという栄誉を得ることになります。切符売り場はバックスタンドの壁にビルトインされています。チケットの値段も、バックスタンド8ユーロ、ゴール裏5ユーロと安いですが、まあアマチュアの試合なので観客はまばら。家のTVでセリエA見てる方がいい、という人が多数派でしょう。来てるのはほとんどオヤジのみ。バックスタンドの平均年齢は軽く50歳を超えてるはずです。試合前の雰囲気ものんびりしたもんですね。一方、ゴール裏↓は平均年齢20代前半。全部で200人いないくらいですが、これが4つか5つのグループに分かれています。抗争とかはなさそうですけど。アレッサンドリアは、グレーという非常に珍しい色がシンボルカラーで、ユニフォームももちろんグレー。これが非常に地味でぱっとしなくて味わい深いんですが、この日は何故かエンジ色のアウェーユニでした。たぶん相手チームのユニとの取り合わせでそうなったんでしょうけど。試合は、5部リーグらしいテクニックよりも闘志が表に出たフィジカルな内容でした。まあひとことでいうとつまんないわけですが、でもこのレベルでも戦術的には両チームともにほとんど隙がないところがイタリアです。単独で局面を打開できる上手い選手がいないので、相手のミス以外ではチャンスも生まれない。必然的に中盤でごちゃごちゃやってるばかりになるのでした。結果は残念ながら1-1の引き分け。こっちの得点は審判にプレゼントしてもらったPKでしたorzまあシーズンは長いので、次から頑張って最後にはぜひC2昇格を果たしてもらいたいものです。■

2006.09.19

-

サン・ドニ往復

ミラノ特集取材はとても楽しかったのですが、問題は取材が終わったら原稿を書かなきゃならないということです。けっこうあるんすよね。といいつつ、その合間を縫って水曜日にフランスはパリ(サン・ドニ)で行われたユーロ2008予選、フランス対イタリアに行ってきました。写真は、試合開始2時間前のスタッド・ド・フランス。でっかいです。普通、外国にアウェーの取材に行く時にはできるだけ前日入りして、記者会見に出たり街の空気を味わったり(という口実で観光したり食べ歩いたり)することにしているんですが、今回は諸事情あって時間があまりないので、当日午後の便でパリに飛び、シャルル・ド・ゴール空港近くのホテルにチェックインして、夕方電車に乗ってサン・ドニ(パリ市内に向かうRERという郊外電車で30分くらい)まで行って、試合を観てホテルに帰って寝て、翌日はすぐにヒコーキに乗って帰ってくるという、タッチ&ゴーの味気ない1泊2日でした。成田に降り立って空港ホテルと蘇我のフクアリを往復しただけで帰ってきた、みたいなもんです。サン・ドニはパリ郊外にある衛星都市のひとつで、空港から電車で行くとパリ市内より手前なので、パリの街には足も踏み入れず。スタッド・ド・フランスの周辺は、新川崎みたいな雰囲気でした。これは、駅からスタジアムに向かう途中にたくさん出ていた屋台のひとつ。フランスでポピュラーなスタジアムフードは、どうやら細長いフランスパンのサンドイッチのようです。でも、フランスのパン屋で買うバゲットは外がぱりっとして中がふわっとしてあんなに美味しいのに、屋台サンドイッチのパンはなぜかぼそぼそしてるんだよな。具は、ステーキ、ハンバーグ、フランクフルトソーセージ、フィッシュフライから、アラブ風のケバブ、そしてチョリソまで多彩。この辺はマルチエスニックな国らしいところです。屋台の中に、これらの具や野菜がまとめて放り込んである大きな平鍋があって、注文するとそこからテキトーに見つくろってパンに挟んで一丁上がり、という大らかなシステム。ぼくはチョリソを試してみましたが、特筆すべきものはなし。下の写真はその平鍋です。往きに撮り忘れて夜帰る時に撮ったので、光量不足で手ぶれしてしまいました。鹿野編集長なら1人でひと鍋行けそうですね。試合のチケットは大分前からソールドアウトしていたそうで、スタジアムは満員。7万人以上入っていたはずです。ほとんど全部がフランスサポかと思いきや、ゴール裏の一角にはイタリアサポもけっこう(といっても数千人ですが)いました。フランス語喋っているのにイタリアユニ着ている人もいました。きっと移民二世なんでしょう。でももちろん、大多数はフランスサポです。イタリアと違うのは、こういう因縁の絡んだ試合であるにもかかわらず、国歌吹奏でのブーイングがほとんどなかったところ。スタジアム民度の低いイタリアでは、残念ながらなかなかこうは行きません。で、肝心の試合は、もうご存じの通りフランスの圧勝、つかイタリアの惨敗でした。個々の選手のクオリティ、チームとしてのモティベーションからフィジカルコンディションまで、すべての面でフランスが明らかに上回っていたので、まあ順当としか言いようのない結果です。イタリアは初戦のリトアニア戦にも引き分けたので、2試合を終えたところでグループBの7チーム中6位。首位のフランス、スコットランドに5ポイント差をつけられ、下にはフェロー諸島しかいないという状況に置かれています。つい2ヶ月前には世界の頂点に立っていたというのに、ちょっと気を抜くとあっというまにこれですからね。■

2006.09.09

-

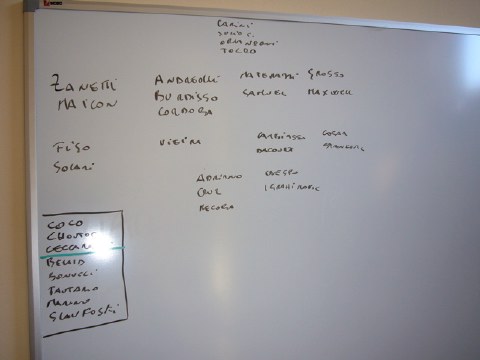

監督室に潜入

もひとつインテルネタです。インテリスタの編集部宇野氏とともに、ピネティーナ(インテルの練習場)の奥深くまで潜入したところ、普段は部外者立ち入り禁止の監督室で、こんなホワイトボードを発見してしまいました。いろいろ言われてるけど結局のところ基本はやはり4-4-2であること、唯一替えが効かない選手がヴィエイラであること、FWの序列はやっぱりチーノが一番低いこと(まあ練習見てても一番やる気なかったしな)、ココはやっぱり戦力外であること――などなど興味深い事実が判明。こちらは、監督室の隣にあるコーチングスタッフ専用ロッカールームの一角。左上のポストカードにどんな意味があるかは内緒です。■

2006.09.02

-

無駄に豪華

1ヶ月ほど日本に一時帰国していたこともあって、すっかり間が空いてしまいました。コメントでもお叱りの言葉をいただきましたが(ありがとうございます)、たいへん申し訳ないことでした。 こっちに戻ってきて、ヨーロッパのサッカーシーズンも(セリエAはさておき)スタートしたことだし、このブログも更新を再開します。もしよろしければ、夏休み中のことは水に流して、今後ともご愛読ください。 というわけで、どうやらSTARsoccerの9月25日発売号はミラノ特集らしいです。ぼくも、その仕込みと取材に参加して、ミラノの街をうろうろしたり、ミラネッロやピネティーナに深く潜入したりしているところ。 イタリアに住んで11年になるんですが、ずっと地方都市住まいで、ミラノは常にお上りさん状態なので、こうやって街を歩き回っているといろいろ新たな発見があったりします。ナポリ名産水牛のモッツァレッラチーズを、いろんなタイプのオリーブオイルと組み合わせて食べられるモッツァレッラ・バーが流行ってるとか、ミラノには日本料理店が60いくつもあるけど大半はスシ・バーだとかね。 写真は、そういう流行とはまったく関係のない、壁と天井が美しいフレスコ画で埋め尽くされた18世紀の館の内部。かつては貴族の居館だったものが、今はミラノでは非常によく名の知られた、年商300億円の大企業のヘッドクォーターになっています。インテルナツィオナーレ・フットボール・クラブというのが、その大企業の名前です。クラブオフィスからして無駄に豪華なところが、企業体質をよく表しているような気がします。でもかっこいい。■

2006.08.29

-

湖へ行くつもりじゃなかった

カルチョの世界のカレンダーに合わせて、このブログもすっかり夏休みボケしております。夏休みらしく、ちょっと湖に行ってみました。山の青空。山のカメムシ。■

2006.08.06

-

海へ行くつもりじゃなかった

ワールドカップも終わって、カルチョの世界はヴァカンスの季節です。ちょっとだけ便乗してみました。港や船から海水浴場まで、イタリアの海にはためいているのは、必ずこの旗。国旗のトリコロールの中央に、イタリアの歴史で重要な役割を果たした4つの海洋都市国家(ヴェネツィア、ジェノヴァ、ピサ、アマルフィ)の紋章を組み合わせたものです。水着の美女、すてきなプロポーション。泊まったホテルの洞窟風スパ。村祭り(?)では、アフロヘアのかつらをかぶったボーカリストが、70年代ファンク&ディスコを延々とメドレー。ジェームス・ブラウンからEW&F、アバ、ヴィレッジ・ピープルまで何でもあり。■

2006.07.17

-

優勝翌日、ある田舎町

戻ってきた日常の中で誇らしげにはためく巨大なトリコロール。

2006.07.10

-

ITALIA CAMPIONE DEL MONDO, PERO...

決勝戦だから仕方ないことなんですが、本当に均衡と膠着の間を行ったり来たりしたまま終わってしまいました。フランス対ポルトガルにも増して見どころに欠ける、お互いに力を相殺し合うだけで120分を過ごした試合。前半はイタリアがやや優勢でしたが、後半と延長30分はフランスの方が良かったと思います。1日多く休んだイタリアが、先に疲れて足が止まってしまったのは、緊張とプレッシャーのせいでしょうか。もし判定で勝敗を決めるとすれば、勝っていたのは間違いなくフランスでした。 ジダンの退場劇(マテラッツィは一体何を言ったのか)を含めて、ちょっと後味の悪い結末ではありましたが、まあ、こういう勝ち方しかできないをしてしまうところが、イタリアのイタリアたる所以です。でも、PKを5本全部決めて勝ったというのは、イタリアにしては画期的なことだし、トッティがコケたにもかかわらず勝ったところも、考えてみればすごい。 MVPを1人挙げるとすれば、カンナヴァーロ以外にはいないと思います。今大会を通じたパフォーマンスは、圧倒的としか言いようがないものでした。それ以外で貢献度が高かった選手はといえば、ブッフォン、ザンブロッタ、ピルロ、ガットゥーゾ、マテラッツィ(!)、グロッソ。攻撃の選手はひとりもいません。脇役が勝ち取ったワールドカップ、と言ってもいいでしょう。 これはイタリアだけの話ではありません。終わってみれば、活躍を期待されていた偉大なストライカーやファンタジスタは、誰ひとり持てる力を発揮することなくドイツを去って行きました。スター不在の大会。得点王を取ったクローゼにしても、大会を代表するスターというにはちょっと役者が不足です。 イタリアが優勝したというのに、手放しで喜べないというか、どうもすっきりしない気分なんですが、とりあえずこれでワールドカップという、4年に一度のお祭りはおしまい。でも、祝祭が終わって戻ってくる日常の中にも、いや日常の中にこそ、サッカーはあるわけで。ライフ・ゴーズ・オン。■

2006.07.10

-

カテナチオ撲滅運動

決勝まであと5時間足らず。シビレるなあ。おそらく非常に力が拮抗した、均衡と膠着の間を行ったり来たりするような試合になるのでしょう。 さて、イタリアの守備が堅いという話題になると、常套句のように使われる「カテナチオ」という言葉ですが、これは二重の意味で正しくありません。 まず表記。イタリア語の発音に忠実にカタカナで書くとすれば「カテナッチョ」であるべきです。「カテナチオ」というのは、イタリア語によく出てくる吃音がちゃんと発音できない英語圏の人々の訛りに過ぎません。ピッツァをピザと言うのと一緒。ピッツァみたいに世界的なポピュラーフードになってしまったものは構いませんが、カテナッチョはイタリアの伝統文化ですからね。本来の発音に近い表記で通していただきたいところです。つまんないことにこだわってんじゃねーよ、と言われると返す言葉もないんですが、そういうつまんないこだわりというのは、人生に潤いを与えてくれるものなので、ひとつここで「カテナチオ撲滅運動」(あるいは「カテナッチョ普及運動」)を旗揚げしたいと思います。 もうひとつは、もっと本質的な観点からの誤り。カテナッチョというのは、守備の堅さを指す言葉ではありません。1950年代末から80年代初頭にかけて、イタリアで広く普及していた戦術というか、戦い方を指す言葉です。端的に言えば、喜んで試合の主導権を相手に差し出して自陣に引きこもり、ガチガチに守備を固めて引き分けを狙い、あわよくばカウンターを一発決め、最後はひたすら守り倒して逃げ切る。まあ、ケチくさくて嫌味ったらしくて狡猾なサッカー、といえないこともありませんが、それはあまりに一面的な見方に過ぎないことも事実です。 サッカーの目的は、ボールを支配することでなくゴールを決めること。ボールなんて相手に支配させておけばいい。そうするうちに、いい気になって攻め上がってきた相手の背後には、広大なスペースが生まれるだろう。そうなったらこっちのもの。ボールを奪うや否や、そのスペースを誰にも邪魔されず一気に突っ切ることが、ゴールに迫る最も合理的でシンプルな方法だ。そもそも、守りを固めるのがいけないなんて誰が決めたんだ?? そう。自陣に引きこもって戦うのは、単に失点しないことが目的ではありません。これは、サッカーというゲームの目的である「ゴール」を最も効率的に実現するために画策された、きわめて科学的かつ高度な「戦術的退却」なのです。つまり、カテナッチョとは、単なる守備固めなどではなく、実はコペルニクス的転換を秘めた画期的な攻撃の戦術だったというわけ。 そうはいっても今の時代、そんな「古き良きカテナッチョ」は、もはや弱小チームの常套戦術以上のものではあり得えません。逆に言えば、セリエAでもレーガ・エスパニョーラでもプレミアリーグでも、どこでだって下位チームの大半はこういう戦いをせざるを得ないし、強豪チームでこれをやってるところはまず皆無。 今のイタリア代表の戦い方だって、カテナッチョとは似ても似つかぬものです。カテナッチョにおける攻守のバランスが20:80だとすれば、このワールドカップでのアズーリは50:50。攻撃に人数をかけて前がかりになりすぎカウンターの餌食になるというリスクを注意深く避けながら、勝負どころを見極めて鋭く攻撃し、守備に回れば高度な組織的連携と圧倒的な1対1の強さ(カンナヴァーロ!)で、相手につけ入る隙を与えない。攻撃的でもなければ守備的でもない、攻守のバランスを最大限に追求したサッカーです。 まあ、R16のオーストラリア戦みたいに、1人少なくなってしまったりすると、DNAに刻み込まれたカテナッチョの魂が顔を出したりもするわけですが、それはそれ。チーム本来の戦い方とは異なります。 実を言えば、バランス追求という基本的な戦術コンセプトはフランスもまったく同じ。今日の決勝にしても、最後の最後に勝利を掴むためには、リードを守り切ることが絶対に必要なわけですから、勝っている方のチームは、どうしたって守りを固めて逃げ切りを図ることになります。それはイタリアでもフランスでも同じこと。それを、イタリアの時ばかり「伝統のカテナチオで守り切った」とか、紋切り型の陳腐な常套句として使うのはそろそろ止めにしませんか、と言いたいだけなんですが。 お願いですからせめて「カテナッチョ」と言ってください。■

2006.07.09

-

あと2試合

あと2試合、とはいっても、今日の3決ははっきり言って、カーン最後の舞台とかそういう浪花節を別にすると、あまり意味のない試合なので、実質あと1試合。 準決勝2試合は、見方によっては対照的な内容でした。ドイツ対イタリアは、ずっと0-0で試合が続いた分、両チームがいかにして1点を取るかに腐心して緊迫した攻防を続けるという、アクティブな内容になりました。後半最後の30分はだるかったけど、最初の1時間と延長の30分は、非常に質の高い試合だったと思います。ただ、贔屓目なしで見ても、実力的にはイタリアが明らかに上回っていただけに、試合を決めるまでに時間をかけすぎた感は否めません。カモラネージとペロッタは、後半半ばにはもう走れなくなっていたわけで、そこで交代していれば90分でケリがついていたはず。 結果論としては、交代のカードを延長に入るまで残しておいたのが効いた、ということになるわけですが、あれは「負けない」ための戦い方であって、「勝ち切る」ための戦い方ではありません。残り1分であの劇的なゴールが決まったからハッピーエンドになりましたが、あのままPK戦になって負けていたら、交代の遅れが糾弾の対象になったことは間違いないでしょう。とはいえ、あの時点でピッチにはジラルディーノ、イアクインタ、トッティ、デル・ピエーロ、ピルロがいたわけで、PK戦のメンバーとしては、これがイタリアのベストだったことも確かですが。 もうひとつのフランス対ポルトガルは、お互いが探り合いを続けている間にどうでもいいPKで点が入ってしまったせいで、フランスは残る1時間を試合を眠らせること以外なにも考えずに戦い、それを覆すだけの根気と閃きを欠けていたポルトガルがゆっくりと沈んで行くという、ちょっと憂鬱な試合。この試合のフランスは成熟というよりは退廃に近い趣すらありました。でもこれが決勝になると、見違えるようにエネルギーに満ちたチームに変貌したりするからな。 しかし、イタリアがここまで勝ち残っているというのは感慨深いものがあります。しかも相手はフランス。結局、このワールドカップで最も平均年齢の高いチーム同士の対戦となりました。若さとか勢いだけでは勝ち進めない、という話を、最初の方のエントリーで書いたような気がしますが、まさにそういう結末に向かっているような。いい試合をした方が勝つというよりは、ミスした方が負ける試合になりそうな予感がします。個人的には、ガットゥーゾのミドルがまぐれで決まって決勝ゴール、というのが理想なんですが。■

2006.07.08

-

あと4試合

また1週間が過ぎ、気がついたら勝ち残っているチームも16チームから4チームまで減ってしまいました。残ったのは、ドイツ、イタリア、ポルトガル、フランス。なんかこんなはずじゃなかったのになあ、という気がしないでもありません。 ぼくが気に入っていた若い2チーム(スペインとスイス)はR16で早々に敗退。フランスとブラジルは、ひとつ下のエントリーで書いたのとまるっきり反対の結果になりました。見る目ないっすね。 若さと勢いだけじゃ足りないし(スペイン)、戦術的秩序があっても個人が違いを作り出さないと勝てないし(オランダ)、かといって圧倒的な個の力があってもそれが相殺し合っちゃったらどうしようもない(ブラジル)。ひとりのキープレーヤーに頼り切って、その選手が息切れすると同時に全体まで息切れしちゃったチーム(アルゼンチン)もあれば、そのキープレーヤーが目を覚ました途端に別のチームに豹変しちゃったところ(フランス)もある。どさくさに紛れて何となく勝ち進んで行こうと思ったけど、やっぱりダメだったところ(イングランド)もある。 結局勝ち残っているのは、開催国を除けば、豊かな経験に裏付けされた老練さ、勝負どころを知っている忍耐強さを備えた「成熟した大人のチーム」ばかりです。4チームに共通しているのはディフェンスの安定度。どんな大会でも、不用意に失点するチームは勝てないということなのでしょう。ブラジルの失点シーンなんて、セットプレーでオフサイドトラップかけようとして失敗してるわけですから、あれはやられても仕方ありません。ロベルト・カルロスはストッキング直してたし。 というわけで、あと2時間あまりでドイツ対イタリアです。アメリカ戦の時に、直前に変な書き込みをしたら嫌なことになったので、今日は試合には触れないでおきます。■

2006.07.04

-

さあ今日はドイツ対イタリア

$=#$&$).

2006.07.04

-

醍醐味はこれから

気がつけば間が1週間も空いて、グループリーグも終了してしまいました。2巡目で勝ち上がり(や敗退)を決めたチームが殊の外多かったので、3巡目はちょっと興味に欠ける消化試合が増えてしまったのは仕方ないところです。ギリギリの真剣勝負じゃない試合には、どうしてもそういう空気が何らかの形で漂ってしまうもの。誇りだけを賭けた潔くオープンな戦いや、この先を考えて主力を外したBチーム同士の戦いの結果、スペクタクルで爽やかな試合が飛び出したりもするし、それはそれで見どころがあったりもするわけですが、やはり緊迫感という点では物足りなさも残ります。 その点で特に見応えがあったのは、クロアチア2-2オーストラリア、チュニジア0-1ウクライナ、スイス2-0韓国の3試合。日本は下を向いて敗退しましたが、韓国は頭を上げ胸を張って敗退。悔しいけど、負けっぷりにはそのくらいの違いがあったような気がします。チェコ0-2イタリア、フランス2-0トーゴも、前半はなかなかでした。 グループリーグを通していうと、チームとして一番印象が強かったのは、月並みですがやはりスペイン。同じテクニカルなポゼッションサッカーでも、アルゼンチンのそれが南米の伝統芸能だとすれば、スペインのそれはモダンなスピード感に溢れています。ずっとこだわってきて、スペインサッカーのエッセンスみたいに言われていたウイングをやめたら、途端にひとつブレイクスルーしたのが不思議。ウイングがいないけどサイド攻撃はやめられないので、サイドバックが上がる上がる。 スペインと並んで、両サイドバックががんがん攻め上がっていた数少ないチームがスイス。個人的に一番気に入ったチームはここですね。チームスピリット溢れる戦いぶりが好感度非常に高し。2年後のユーロ2008(オーストリアと共同開催)に照準を合わせた若いチームで、11人中多い時は6人が20歳そこそこ。バルネッタ、ベラーミの両サイドハーフ(柔と剛の好対照)、右SBのP.デゲン(控えFWのD.デゲンと双子)、CBのセンデロスとジュルー(ともにアーセナル)、いずれも成長著しい注目株です。2年後はもっと強くなりそう。その前に、準々決勝でイタリアと当たりそうですが。 ドイツも、初戦から1試合戦うごとにチームが成長しているのに驚かされます。初戦を見てスウェーデンに負けるなんて書きましたが、今日は圧勝と言っていい文句のつけようのない試合。失礼しました。ディフェンスは無謀なオフサイドトラップをやめて大分安定してきたし(でもまだまだ穴多し)、攻撃にも思い切りと縦のスピードが出てきて、今日はドイツらしい高いインテンシティの試合運びで、一気に相手を押し切ってしまう強さを見せました。次のアルゼンチン戦は名勝負の予感。 今のところ、期待外れはオランダ、イタリア、チェコ。ただチェコは、前にも書いた通りコラーが壊れた時点で命運が決していたような気がします。フランスは、期待していたなかったので、ある意味では予想通り。ブラジルは、日本との練習試合で勢いを掴んで豹変しそうな気配あり。 今日から始まった決勝トーナメントの2試合も含めて、64試合中すでに50試合が終わったことになります。早いですね。でも、ワールドカップの本当の醍醐味はこれから。■

2006.06.25

-

ロナウドは果報者

「日本、ドロー/決勝Tの夢つなぐ/川口存在感。PKをスーパーセーブ」というのが今日のエルゴラ1面の見出し。そういう言い方もできるといえばできるんですが……。日本0-0クロアチア??真昼の暑さのせいとはいえ、試合のリズムがあまりにスローでした。お互い省エネモードの戦いになると、やはり経験やゲームマネジメントで優るクロアチアが精神的な主導権を握るのは仕方ないところ。日本は、相手の守備陣形が整うのを待つがごとく、後方でゆっくりボールを回す場面が多すぎ。そこからの展開も足下パスが多く一本調子で、オフ・ザ・ボールの動きにも緩急の変化にも欠けていました。調子の悪い今大会のブラジルの劣化コピーを見ているようだった、というのは言い過ぎかもしれませんが、ボールを大事にしすぎるのも考えものです。??守備に関しては、収支をチャラにした川口のPKセーブも含めて、良く守った、と言うことができるのでしょうが、今日は引き分けではなく勝つ必要があった試合。日本はもっと意識的に、リスクを冒してラインを押し上げ、人数をかけて攻めに行く、インテンシティの高い時間帯を作るべきだったと思います。ブラジル2-0オーストラリア??ブラジルは、これで勝っちゃうのがちょっと信じられません。前の方で走っているのはカカだけ。ロナウドとアドリアーノは、歩いていればまだいい方で、ボールが遠くにあるうちはずっと棒立ち。ロナウドなんて、1回ボールに触るとその後3分くらい肩で息していました。それでもハーフタイムにロナウジーニョやカカが「もっと俺たちが動き回ってロニーを助けよう。孤立させちゃいけない」とか言って励まし合っていたというのですから、まったく分不相応の果報者です。??オーストラリアは、ヒディンク監督らしい3-3-3-1(押し込まれると自動的に5-4-1になる)という布陣から、マンマークに近い「早めに人を捕まえるディフェンス」でよく耐えていました。ロナウドに3人群がって、アドリアーノをチッパーフィールドと1対1にしてしまったあの一瞬が悔やまれます。ヴィドゥカも柳沢みたいな決定機をひとつ外してましたが。今日のアズーリ??今日はオフでした。□

2006.06.19

-

案の定躓いたイタリア

前回のエントリーで、グループA、Bともに勝ち上がり2チームが決定、と書きましたが、スウェーデンはまだ決定じゃなかったですね。失礼しました。でもまあ、もし最終戦に負けても、T&Tがパラグアイに2点差とか3点差で勝たない限り大丈夫なわけで。 グループCは「死のグループ」だったはずですが、蓋を開けて見ればアルゼンチンとオランダが連勝して、すんなりと決着がついてしまいました。グループDは、グループBと似たような状況。イングランド対スウェーデンも、ポルトガル対メキシコも、引き分けが双方にとって一番ハッピーなわけで、それ以外の結果を期待するのは難しそう。ただし、巡り合わせによっては、イングランドとスウェーデンの双方にとって「負けた方がこの先何かと有利」という不健康な状況が生まれる可能性があります。その話は、イタリア戦のコラムと合わせて月曜のエルゴラで。 それよりもグループEですよグループE。最後のチェコ戦は消化試合のはずが、ガチの真剣勝負になってしまいました。 アルゼンチン6-0セルビア・モンテネグロ??セルビア・モンテネグロは期待外れ。立ち上がりから相手に主導権を譲り渡して自陣にドン引き、でも結局アルゼンチンの華麗なコンビネーションに翻弄されて、なす術なく崩壊するしかありませんでした。??ことさら消極的なゲームプランを選んだ背景には、オランダ戦で、押し上げた最終ラインの裏をロッベンに突かれて決勝ゴールを与えた記憶があったのかもしれません。4+4の2ラインを引き気味に組織してその間隔を狭く保ったのは、リケルメにスペースを与えたくなかったからでしょう。でも、それが完全に裏目。自陣半ばまで自由に押し上げさせてしまえば、アルゼンチンは3人、4人とボールを追い越して攻め上がってきます。アルゼンチンの最初の3点がいずれも走り込んできたMFのゴールだったのは、まったく偶然ではありません。??アルゼンチンみたいに、最終ラインからゆっくりパスをつないで押し上げてくる相手には、高い位置からプレスをかけて最終ラインと中盤のつながりを分断する方が、理屈の上ではずっと効果的。とはいえ、アルゼンチンはみんなテクニックがあって、下手なプレスは簡単にかわしてしまうので、口で言うほど簡単じゃないわけですが。??でもオランダ戦のボールポゼッションは39%、この試合も42%。ボールポゼッションが低いから悪いというわけじゃ全然ないんですが、問題は、このセルビアにはカテナッチョTMを決め込むためには絶対不可欠の、一気にカウンターを仕掛けられるスピードを持ったアタッカーが存在しないこと。自陣深くでボールを奪ったら、とりあえず前線のミロセヴィッチかケズマンに当てて押し上げるしかないわけですが、じゃあそこから変化をつけられるMFがいるかといえば……。これじゃあ単なる塹壕戦になる以外なし。粘って粘ってセットプレーで1-0、というくらいしか勝ち目のない試合でした。??アルゼンチンの2点目は、DFラインからパスを13本もつないで、最後は2列目からワンツーで走り込んだカンビアッソが決めるという、素晴らしいゴールでした。組織的なコンビネーションからの崩しに関しては、アルゼンチンとスペインが図抜けてますね。??3-0で迎えた後半20分、キレたケズマンが愚かなレイトタックルで退場になった時点で、プラーヴィは完全に戦意喪失。アルゼンチンもそれを読み取って、あとは流して相手に恥をかかせず、このまま無難に試合を終わらせようという空気になりました。事実上白旗を揚げている相手に追い討ちをかけない、というのは、特にラテンの世界ではピッチ上でも暗黙の了解です。ところがペケルマンが、この機会にワールドカップの空気に慣れさせておこうという、これはこれで当然の判断から、テヴェス、メッシを相次いで投入。ベンチでうずうずしていた若い2人に、空気を読めと言っても無理な話です。他の選手がちんたらパスを回している中で、ボールが回ってくると、待ってましたとばかりにドリブルで突進。まずはメッシが縦に突破して中央にクロスを折り返し、それをクレスポが成り行き上押し込んで4-0。今度はテヴェスが負けじとドリブルでDF2人をぶち抜いてそのまま決め5-0。最後はメッシが1人で持ち込んで6-0。まあ若気の至り若さの特権ということで。??でも、こんな風に大勝してしまうと、アルゼンチンは逆にここから先が難しくなってしまう面もあり。チームやマスコミを取り巻く過剰な熱狂と楽観、テヴェスとメッシを出せというプレッシャー、そういうあれこれに振り回されず、緊張と集中を保って行くのは簡単ではありません。このあたり、ペケルマン監督のチームマネジメントとパブリックリレーションの手腕が、今後非常に問われることになってくるはずです。オランダ2-0コートジヴォワール??コートジヴォワールは、アルゼンチンとの初戦もこの試合も、相手とほとんど互角に渡り合い、ボールポゼッションで互角、シュート数では上回るという戦いを見せながらも2連敗。アフリカ勢ではダントツのクオリティでしたが、残念ながら入ったグループが悪すぎました。勝敗を分けたファクターがあるとすれば、フィジカルでも技術・戦術でもなく、経験やゲームマネジメント、精神的なアプローチといった側面だったと思います。??オランダは、ロッベンのエゴイスティックな突破以外に違いを作り出す武器がなく、試合のリズムが単調でモノトーンな印象。戦術的秩序の枠に収まってそこからはみ出して行かない。ファン・ペルシはウイングというよりもセカンドストライカーで、この4-3-3にはいまひとつ噛み合いが悪いような気がします。若いチームなので、どこかでひとつきっかけを掴むと化ける可能性もあるのでしょうが、どこかでひとつ躓くとそのまま崩れる可能性もあり。メキシコ0-0アンゴラ??メキシコはボルヘッティがいないと別のチーム。というか、素直にフォンセカを入れず、フランコとブラーヴォという不思議な2トップにして、ロングボールを使う可能性を放棄したラヴォルペ監督が別なチームにしてしまったわけですが。アンゴラにはまだ勝ち上がりの可能性が残っています。ポルトガル2-0イラン??ポルトガルは、最後の30mが決定的に欠落しているという、相変わらずの弱点がありますが、これはDNAにかかわる事柄なので仕方ありません。結局決めたのはブラジル人のデコでした。??ここも、次のチェコと同じでユーロ2004のチームがそのまま2歳年を取っただけ。ピークを越えて下り坂という印象は否めません。今のところ、世代交代に成功したアルゼンチン、スペインが最も輝きを見せているのは、きっと偶然ではないのでしょう。でも1ヶ月の長丁場には、若さや勢いよりも経験や思慮深さが必要になる時だって必ずあります。そこまで体力が持つかという問題もあるわけですが。チェコ0-2ガーナ??やはりチェコは、コラーがいないと攻撃が組み立たない感じ。ユーロ2004と比べて、平均年齢が2歳上がった分、押し上げるパワーと勢いに陰りが見られるのは致し方のないところでしょうか。ロシツキに、攻撃のたびに40m攻め上がれと言うのもさすがに酷な話。??次のイタリア戦は、ガーナ対USAの結果にもよりますが、引き分けでは不十分な可能性高し(USAが勝たない限りダメ)。イタリアも負けられないので、完全なガチンコ勝負です。問題は、ロクヴェンツがこの試合で通算2枚目のイエローをもらい、イタリア戦に出場できないこと。コラー、バロシュがあと5日間で復帰できなければ、ブルックナー監督に残された前線の駒は、大柄だけどDFを背負ったプレーは不得意なハインツしかいません。??ガーナは、ウイファルシがレッドをもらっている間に待ち切れずPKを蹴ってしまい、イエローをもらったアサモアが笑えました。今日のアズーリ:イタリア1-1アメリカ??試合開始直前に変な書き込みをしたら、本当にこんなことになっちまいました。??イタリアは試合へのメンタルアプローチをしくじった、としか言いようがありません。最初からがんがんプレッシャーをかけてきたアメリカに対抗する精神的な準備ができておらず、最初の20分はボールポゼッション45%と、押し込まれっぱなしでした。幸運だったのは、アメリカとて余裕があるわけではなく、闇雲に前に出るだけで一杯いっぱいだったことです。ザッカルドのふざけたオウンゴールで1-1になり、デ・ロッシのばかげた退場劇(これぞ若気の至り)でひとり多い有利な状況に立ちながら、武闘派路線が過ぎて2人の退場者を出し、後半45分間はイタリアが逆に10人対9人(何それ)という数的優位。この優位を生かし切れなかったのは痛いともいえるのですが、スタートの時点で向かうべき方向を誤っていたことを考えれば、損害をこの程度に食い止めたことで良しとすべきかもしれません。??次のチェコ戦は、引き分け以上でOKですが、そういう姑息な計算に振り回されず、きっちり勝てるかどうか、何よりもハートの強さ、神経のぶっとさが問われる試合。引き分け狙ったら絶対負けますからね。今日もそうでしたが、そういう時にはリーノ・ガットゥーゾが欠かせません。□

2006.06.18

-

大丈夫か?

イタリア vs USAのキックオフ直前。入場前のアズーリが、やけにリラックスしているのが気になります。ガーナに勝って以降、イタリアの周辺はマスコミも含めてみんな楽観ムードだし、今日はチェコがガーナに負けてくれたりして、なんか話がうま過ぎて気味が悪い。こういう時は要注意です。どんな試合になることやら。□

2006.06.17

-

いつの間にか2巡目に突入

ごちゃごちゃしてたら中4日も空いてしまいました。今さらコメントしてもしゃあないような気もしますが、せっかくはじめたことだし、ちょっとだけでも。日本1-3オーストラリア??スターサッカーのホームページの右上、偉大なるエリック・カントナ大人のお言葉がすべて。アメリカ0-3チェコ??チェコにとって、世界で3本の指に入る電柱ヤン・コラー(彼に比べるとクラウチは全然修業が足りない)の離脱は、先のことを考えても非常に痛い。ロクヴェンツは身長はあるけど電柱力は半分以下。バロシュも不調だし、頼りはロシツキだけか。イタリア2-0ガーナ??ガーナは中盤はいいけど前線とディフェンスがへなちょこでした。攻撃も守備も中盤だけしか機能してなかった。でも中盤は非常によく機能していました。??前半のイタリアは、一見すると良く攻めているように見えましたが(ブラッターに「ここまでの今大会で一番いいサッカー」とお世辞を言ってもらった)、実はボールを失うたびにカウンターを喰らってました。ガーナの前線にトーゴのFWがいたら、2点くらい取られてたかもしれません。本当なら、カンナヴァーロがあんなに目立つべき試合じゃないんですが。韓国2-1トーゴ??アフリカ勢は総じてディフェンダーが軽率に過ぎます。あの暑い中で10人はきついでしょう。しかし韓国はやっぱりよく走りますね。ヒデメール読んだのかな。フランス0-0スイス??要求する組み立てのプロセスがまったく異なるトレゼゲとアンリは共存できない、というテーゼは、ユーロ2004以来の持論なんですが、じゃあどっちか1人(今回はトレゼゲ)を外せば上手く行くのかというと、そうも行かないところが悩ましい。??個人的には、ジダンを外して4-3-3(前線は右からゴヴ、トレゼゲ、アンリ、中盤は同じくドラソー、マケレレ、ヴィエイラ)とか、4-2-3-1ならアンリを外して両翼をゴヴとマルダにするとか、トレゼゲを生かす方向で考えた方がいいと思うのですが。ワールドカップみたいな短期決戦だと、やっぱりどさくさに紛れて点を取ってくれるFWが一番貴重ではないかと。カントナも「打て!」って言ってるし。ブラジル1-0クロアチア??ロナウジーニョやカカが中に入って行こうとしては、前線で「フタ」((C)湯浅健二)になっているロナウドとアドリアーノにはね返されるという、わけのわからない展開。フタというかゴムの壁というか、とにかく2枚は大杉でしょう。終わってみれば、MVPはルシオとファンのCBペアでした。こんなにやるとは思わなかった。スペイン4-0ウクライナ??スコアは派手ですが、実は最初の3点は全部セットプレーだったりします。スペインがウイングを置かないというのは歴史的な出来事のような気もしますが、中盤にこれだけタレントが揃っていると、3MFで行きたくなる気持ちはよくわかります。??このシステム、実はデル・ピエーロが入っている時のイタリアの4-3-3とすごく似ていたりします。左右の違いこそあれ、ややオフセットした位置から2トップをサポートするルイス・ガルシアが、デル・ピエーロと同じ役割。そうやって比べてみると、前線とディフェンスのクオリティはイタリア、中盤のそれではスペインが明らかに上回っていることがわかります。両国のサッカー文化をよく反映している事実です。スペインの中盤、右からシャヴィ、シャヴィ・アロンソ、セスクという組み合わせを見てみたい気がしますが、ちょっとバランスが悪すぎますね。実はセナが効いているという。チュニジア2-2サウジアラビア??これはちゃんと見てません。じゃあ他は全部ちゃんと見たのかというツッコミはなしで。ドイツ1-0ポーランド??退屈な試合でした。でもドイツはもうベスト16決定。ポーランド人コンビが不発だと思ったら、終了直前、うがい薬みたいな名前のガーナ人のクロスを、イタリア語ぺらぺらのスイス人が叩き込んで決着。ドイツもマルチエスニック化が進んでいます。エクアドル3-0コスタリカ??エクアドルは今大会ここまで唯一最大のサプライズ。全員が骨惜しみしないで攻守によく働くし、プレーが丁寧だし、決して無理をしない謙虚さがあるし、いいチームです。ポーランド戦を見てもわかるように、ドイツとかスウェーデンとか、パワー系のチームにとっては嫌な相手。うまくスウェーデンと当たるとベスト8くらいまで行ったりして。イングランド2-0トリニダード・トバゴ??相変わらずイングランドらしい、ストレスのたまる戦いぶり。まあ、エンジンがかかってくるのはこの後で構わないので、今はこれでもいいわけですが。でも今日のクラウチを見て、前回ちょっと持ち上げすぎたことを反省しました。シュートが入らない(つか当たらない)のは仕方ありませんが、ゴールの場面では競り合ったDFのちょんまげを引っ張ってましたからね。あれはいんちきです。ゴール取り消し、イエローカードもの。パラグアイ0-1スウェーデン??これも退屈な試合でした。パラグアイは途中から攻める気をなくして引き分け狙い。確かに、この試合を引き分けて最終戦でT&Tに勝てば勝ち点4で、スウェーデンがイングランドに勝たない限り2位抜けの可能性があったわけですが、まだ何十分も残っているうちからそれだけに望みを託すというのは、ちょっとあんまりです。大体、そういう状況になったスウェーデンがイングランドに勝たないわけないじゃないですか。 ということで、グループA、Bともに早くも勝ち上がり2チームが決定。最終戦の開催時間の関係で、イングランドとスウェーデンは、ドイツかエクアドルか、当たる相手を選ぼうと思えば選べる立場にあります。どういう試合になるか、ちょっと興味をひかれるところです。□

2006.06.16

-

トッティ先発か

イタリア対ガーナ、試合開始まであと7時間強。今日午前中の直前練習で、やっとイタリアのスタメンが見えた模様。GK:1ブッフォンDF:2ザッカルド、13ネスタ、5カンナヴァーロ、3グロッソMF:20ペロッタ、21ピルロ、4デ・ロッシOMF:10トッティFW:9トーニ、11ジラルディーノトッティは引っ張れるところまで引っ張って(コンディションを戻す上でもプレーすることが重要)、その後状況によってカモラネージ(リードしている場合)かデル・ピエーロ(同点あるいは負けている場合)と交代というパターンでしょうか。ピルロもたぶん70分くらいでバローネと交代。残り一つの交代枠はFW用、という感じではないかと。その前に日本対オーストラリアです。NOI VOGLIAMO QUESTA VITTORIA!!!□

2006.06.12

-

開戦前夜

各国のメンバー表を眺めていて気付いたのですが、ブラジルはレギュラー11人の背番号が見事に1番から11番。パレイラ監督の頭の中でも、チーム内の合意としても、誰がレギュラーで誰がリザーブか、その序列はもうずっと前から100%クリアになっているということです。 普通、レギュラーの座が保証されてしまうと、気を抜いてテンションが保てなくなったりすることも少なくありませんが、ことセレソンたちに関してはその心配はなさそう。アドリアーノとかロナウドとかロベルト・カルロスとか、みんな今シーズンはワールドカップに向けて力を温存してきたとしか思えない、テキトーな仕事ぶりでしたから。イタリアでは以前から広く、ワールドカップイヤーのブラジル人を戦力として当てにしてはいけない、と言われていたりします。今日の結果オランダ1-0セルビア・モンテネグロイラン1-3メキシコポルトガル1-0アンゴラ??書きたいことはいろいろあるんですが、時間がないので今日はパス。オランダに黒人がひとりもいないのが印象的でした。今日のアズーリ??試合会場のハノーファーに移動しての前日練習でも、リッピは紅白戦でレギュラー組と控え組をミックス。練習後の会見でも、明日のスタメンについては口を閉ざし、ただ「トッティは最初からか途中からか、とにかく試合に出る。明日を見てみよう」と言うにとどまりました。選手の方も、ミッスクゾーンで足を止めてしゃべったのは、オッド、ピルロ、ペロッタの3人のみ。ペロッタは明るい顔、オッドは冴えない顔、ピルロはいつも通りぼっとした顔でコメントしていました。??スタメンを教えてもらえない番記者の皆さんの間にはイライラが高まっているようで、明日の各紙の予想はたぶん割れる模様。議論のポイントは以下4点。1)右サイドバックはザッカルドかオッドかこれは前者が圧倒的に優勢。初戦ゆえ守備力優先ということか。個人的には、SBが攻め上がらないと前線にボールが運べないので、オッドのがいいと思うのですが。2)トッティはスタメンかこれもYesが優勢。Noの場合、3人目のアタッカーはデル・ピエーロになるはずですが、不調説が強いため(ブラフだってば)、好調が伝えられるイアクインタが入る3トップ説まであり。3)2トップの組み合わせは?トーニ、ジラルディーノの一角をイアクインタが崩す可能性も。4)ほんとうに“3アタッカー”にこだわるのか?よりフィジカルな4-4-2もあり得る、という説も。 というわけで、明日は日本戦とイタリア戦です。□

2006.06.12

-

英国の電柱と南米の古典芸能

まだ2日目なんですが、3試合連チャンで集中して見るのはやっぱ無理ですね。でも明日も明後日も3試合とも見逃せないカード。メリハリのつけ方を身に付けないと。イングランド1-0パラグアイ??どっちもディフェンスが強力でした。イングランドの最終ラインはドイツと違って、ボールを奪われたらとっととリトリート、そこから相手を迎え撃つ時の勇ましきことセント・ジョージのごとし。中盤も、両サイドのベッカムとジョー・コールがかなり内に絞って中央を厚くしているので、早いタイミングで不意をつかれて守備陣がばたつく場面はほぼ皆無でした。まあ、パラグアイが元々専守防衛型で、攻撃は前の2人(サンタクルスとヴァルデスのブンデスリーガコンビ)に放り込んであとはお任せ、中盤もほとんど押し上げないというチームだったせいもありますが。このディフェンスに空中戦を挑んで勝てるチームはそうそういません。スウェーデン戦はちょっと楽しみですけど。??ちょっとスタッツに目をやると、イングランドはシュート13本のうちミドルシュートが11本、FWのシュートはオーウェンのたった1本しかありません。MFはランパード5、ジェラード3、ベッカム2、ジョー・コール1。センターフォワードのクラウチに至っては、19回という異様に多いポストプレーを記録しながら、シュートは0。ブレシア時代のルカ・トーニよりもっと極端な電柱ぶりですね。でも、2年前のユーロを思い起こすにつけても、中盤にこれだけ強力なシューターを揃えているこのチームに欠けていたのは、まさにその電柱だったような気が。ボールを奪ったらとにかく一旦クラウチにぶつけて押し上げ、そこからのセカンドボールを一気に叩き込む。単調だけどハンマーのように剛直な攻撃を可能にする、献身的な電柱の登場です。今日はシュートがゴールに突き刺さらなかったわけですが(そういう日もあります)、ランパードとジェラードは5、6本打ったら1本は決める力を持っているだけに。この2日間見ただけでも、アディダスのこのボールはかなりGK泣かせみたいだし。スウェーデン0-0トリニダード・トバゴ??コスタリカに続く中米勢トリニダード・トバゴは、あっけらかんと相手を削りまくる恐ろしいディフェンスが印象的な、何ともフォークロアなチームでした。正面からトップスピードでタックルに行きますからね。イングランドの誰かが脚を折られたりしないことを祈ります。??スウェーデンは、例によってイングランドやドイツ以上のパワーサッカーですが、そこにアクセントをつけるべきイブラヒモヴィッチが不発。ただしこれは今日に始まったことじゃありません。それでも、これでもかとばかりに攻め込んでシュートを18本も放ったものの、トリニダードのGKヒスロップが大当たりで止める止める(こういう日もあります)。でも、ここでの取りこぼしは痛いですね。次のパラグアイ戦が事実上のプレーオフか。アルゼンチン2-1コートジヴォワール??アルゼンチンは、ウイングがいない、ロングパスを使わない、ひたすらグラウンダーのパスをつないで攻撃を組み立て“10番”にボールを集め、フィニッシュはそこからのスルーパス、最後の30mはペナの幅のみ、という古典芸能のような南米サッカーを見せてくれました。??リケルメはいつもジョグしててほとんどダッシュしないので、すごく鈍くさいように見えるのですが、ボールもらう時はちゃんと必要なだけマークを外しているし、1回持ったら絶対取られず、ちゃんと局面を前進させるパスを出す。ヴィジャレアルと比べると、回りが格段に上手いので、ボールが動く動く。今の時代にもまだこういうのありか、と唸らせられるクラシックこの上ない“10番”ぶりを見せてくれました。サヴィオラとの呼吸の合い方も素晴らしかったし。1人で持ち込んじゃうメッシより、回りと絡んで仕事をするサヴィオラの方が、このチームには合っているような気もしました。それにしても、メッシとアイマールとテヴェスがベンチですからね。??コートジヴォワールは、みんなテクニックがあって1対1に強く、もちろん運動能力も非常に高い。戦術的にも、全員がヨーロッパでプレーしているだけに、秩序が取れていました。でも致命的なのがメンタル面。集中力が持続せず、時々つまらないミスを犯すのはまあ仕方ないにしても、2点取られた時点で一気に緊張が緩み、後半の多くを無駄にしてしまったのが悔やまれます。アルゼンチンは確かに優位に試合を進めていたけれど、前半からコートジヴォワールにもいくつかチャンスがあったし(ここで決め切れなかったのが大きかったわけですが)、まだまだ粘る価値はありました。??後半最後の15分くらい、コートジヴォワールが逆襲に出たのは、手仕舞いに入ったアルゼンチンが油断したことが大きかったように見えました。ペケルマンの交代(64' クレスポ→パラシオ、75' サヴィオラ→ルイス・ゴンザレス)が「後は流せ」というメッセージになり、ボールポゼッションが自己目的化してしまって、つまらぬ隙を与えたという感じ。この辺は采配の不味さだったような気がします。後半半ばくらいには、もうスタンドから「オーレ!」が出たりして、ちょっと楽勝ムードに染まるのが早過ぎました。あれで、コートジヴォワールがもっと早いうちから諦めずに粘っていれば、もっとやばかったと思います。楽勝できる試合を楽勝し損ねたわけですが、まあ取りこぼしたわけじゃないし、これがいいクスリになるかもしれないので、結果オーライでしょうか。今日のアズーリ??デル・ピエーロが一次合宿以来初めての記者会見。ずっとマスコミの前に出てこなかったことについて「アキレスが戦いの序盤に戦場を離れたように、ぼくも時々自分の丘に引き上げて、状況をみつめ集中することがある」と、よくわからない文学的な喩えを思慮深げに呟くも、真意は不明。「トッティは70%?ぼくは100%だ」と言っていますが、ここまでの練習試合でのパフォーマンスを見る限り説得力はあまりない、というのが番記者の皆さんの大勢を占める意見。「今度こそデル・ピエーロのワールドカップになる」とあちこちで吹聴して回ったぼくは、今のところ、これはすべてブラフだ、本番を見ていらっしゃい、という立場です。□

2006.06.11

-

ドイツの限界

ついにワールドカップが始まりました。残念ながら諸事情あってぼくはイタリアからTV観戦です。展開によっては、月末からドイツに乗り込むことも考えていますが、現時点では未定。 せっかくなので、期間中はこのブログも更新頻度を上げて、日々の雑感やイタリア関連の情報などを書き留めていこうかと思っています。ずっと、1エントリーに1枚は写真をつけるようにしていたのですが、ワールドカップ関連に関しては写真なし、テキストのみということでご勘弁を。ドイツ4-2コスタリカ――結果だけからするとドイツの楽勝のようにも見えますが、実際には全くそんなことはありませんでした。ハッピーエンドが確定したのは、残り3分というところで、フリングスの一か八かのロングシュートが絵に描いたように決まったおかげ。それまでは、いつ3-3になっても不思議ではない、見た目よりもずっと緊迫した試合でした。――3月にフィレンツェで見た時にも思ったことですが、ドイツには、オーソドックスな4-4-2の3ラインをコンパクトに保ち、高い位置からプレスをかけて行くという、モダンでスマートなサッカーは似合わないし向かないのではないでしょうか。新しいスタイルを持ち込もうというクリンスマンの気持ちもわからないではないですが、このメンバーだとテクニックと戦術の両面ででちょっと役者が不足。単純なクロスやロングボールを放り込んではがんがん走り込むという単調かつ執拗な攻撃で相手に音を上げさせる、かつてのストロングスタイルの方が、ずっと怖くて危険なサッカーができると思うのですが。古くさいサッカーだから悪いというわけじゃないんだし。――この試合で敵陣でのプレッシングが狙い通りに機能したのは、コスタリカがあまりにものんびりした攻撃しかできなかったからでしかありません。一旦中盤がかわされてしまうと、最終ラインはほとんどザル。高さはあっても、スピードと敏捷性に欠けるメッツェルダー、メルテザッカーのCBペアは、敵MFをヴァイタルエリアでフリーにした2回ともに、ワンチョペに軽く裏を取られていました。ラインを高く押し上げる、ハイリスクな戦い方を選びながら、オフサイドトラップを始めとするラインコントロールはあまりにアバウト。相手がブラジルやアルゼンチンやフランスやイタリアのFWなら、1試合に5,6回じゃ済まないと思います(3月のフィレンツェがそうだったように)。――攻撃に関しても、ロングボールをまったく使わず、最終ラインからパスをつなぎ、サイドを有効に使って攻撃を組み立てるという、ドイツらしくない洗練された戦術が基本。この試合は、相手が3-5-2でしかも両サイドハーフの守備が緩かったせいで(特に左のマルティネスは悲惨)、サイドでは常に2対1の数的優位を確保することができました。結果、面白いようにサイド深いところまでボールを運んでいたわけですが、いつもそう上手く行くとは限りません。前線の2トップはマークを外す動きが単純で、ちょっとレベルの高いDFは単なるクロスの放り込みでは、そう簡単にボールに触らせてくれないでしょう。――一方のコスタリカは、いい意味でも悪い意味でも、これ以上ないほど中米らしいチームでした。守備はひとことで言うと大雑把。3-5-2のDFラインはマークも球際の詰めも甘く、エリア内の競り合いでもフィジカルで圧倒されていました。致命的な場面が数回で済んだのは、人数だけはかけているのと、ドイツのFWがやや単調な動きしかできないせいでしかありません。――攻撃は、速攻という言葉が存在しない世界からやってきたような、のんびりしたパス回しによる組み立てが主体。中盤から上はみんな3タッチ、4タッチしないとボールを離さない割に、1対1で突っかけるわけでもないという、不思議なサッカーです。何となく敵陣までボールを運んだ後、フィニッシュはもっぱらワンチョペへのスルーパス。でも、1試合に3、4本通せば1点、2点決めてくれるわけで、こういう一芸に秀でたストライカーがいるというのは大きいですね。――でも、中米、南米のようにハーフウェイラインを越えるまではスペースを与えてくれる相手ならそれでもいいのでしょうが、このドイツのように高い位置からフィジカルにものを言わせてプレスをかけてくる相手だと、最終ラインから中盤につなぐ前に追い詰められて、ぽろぽろとボールを奪われてしまいます。失点は4点目を除いて全部そういうパターンから。最終ラインと中盤の間では自由にボールを持たせてもらえるサッカーに慣れているので、自陣で奪われると心の準備ができておらず、あっさりやられてしまいます。つか、やられすぎ。――ドイツは、グループリーグは抜けるんでしょうが、そこから先はあまり期待できそうになし。R16でスウェーデンに敗退、と予想しておきます。ポーランド0-2エクアドル――ポーランドはテクニックもフィジカルも戦術も、すべてが凡庸、まったく個性のない灰色のチームでした。初戦を落として次の相手がドイツ。すでに崖っぷちです。――エクアドルは、南米の小国らしい働き者揃いの謙虚なチーム。けっこうソリッドです。ロングスローで先制ゴールを呼んだ4番の右WBデラクルスは、4年前に某トラパットーニが、その攻め上がりを怖れるあまり、大会直前になってシステムを3-4-1-2から4-4-2に変更したという、イタリアにとっては思い出深いプレーヤーです。そのとばっちりを喰らってスタメン落ちしたのは、絶好調だったデル・ピエーロでした。今日のアズーリ――おかげさまでイタリアは、ザンブロッタ(肉離れ)に続いて、ネスタ(内転筋痛)とガットゥーゾ(打撲による肉離れ)まで戦線離脱。足首の骨折から復帰したトッティはまだコンディションが上がらず、その穴を埋めるはずのデル・ピエーロさんも、4年前とは打って変わって不振にあえぎ、せっかくのチャンスなのにスタメン落ちが濃厚(またかよ)と、12日のガーナ戦を前に、かなり困った状況になっています。下手すると当初の構想からレギュラー4人落ちですからね。「あと2日間練習を見て、前日にスタメンを決める」と語るリッピ監督は、まだシステムに関しても迷っている模様。あるいは隠してるだけなのかもしれませんが。◆ ◆ ◆ いつもこんなに長々とは書かないと思いますが、基本的なノリはこういう感じで、行けるところまで行きたいと思っています。よろしければご愛読のほどを。□

2006.06.10

-

セント・ジョージ・フラッグの起源

ついにあと1週間を切ったワールドカップ。 イングランド方面では、白地に赤十字のセント・ジョージ・フラッグ(聖ジョージ旗)があまりに氾濫しているのに対して、これは大英帝国に対する侮辱だから掲げるのを禁止してユニオンジャックに変えるべきとか、うるさいワールドカップに出るのは大英帝国じゃなくてイングランドなんだから当然だろとか、そういう瑣末な、しかし民族のアイデンティティにかかわる議論で盛り上がっているようで、イギリスで一番下世話で一番売れてるタブロイド紙『ザ・サン』は、こんなキャンペーンまで展開して、セント・ジョージ・フラッグを煽っています。 画像は、同紙のサイトがプリントアウト用に用意したスリーライオンズ応援用特製フラッグ(印刷して使ってくれって言ってるわけですから、ここに載せても著作権侵害だとか言わないですよね)。 でも、イングランドの皆さんは、この旗にどんな起源があるのか、ご存じなのでしょうか。 イングランド王国とロンドン市が、このセント・ジョージ・フラッグを使い始めたのは、今を遡ること900年近い1190年のこと。中世の真っ只中、十字軍の時代です。 当時ヨーロッパの辺境国だったイングランドにとって、大きな産業のひとつだったのが地中海貿易。しかし問題は、スペインをぐるっと回ってジブラルタル海峡経由で西から地中海に入り、東の果てであるコンスタンティノープルに行って戻ってくるまでの航程で、しょっちゅう海賊に襲われて略奪の憂き目に遭うことでした(英国艦隊が無敵を誇るようになるのは、それからまだ500年も先の話です)。 そこでイングランドは1190年、当時地中海でヴェネツィアと並ぶ最大の勢力だったジェノヴァ共和国に上納金を払い、商船の護衛をしてもらうという契約を結びます。その時に、ジェノヴァの友軍であることを示すために、元々ジェノヴァの旗印だった白地に赤十字の旗、クローチェ・ディ・サン・ジョルジョ(聖ジョルジョの十字旗)を、イングランドの商船隊も掲げるようになったのが、この旗のそもそもの由来です。下の画像は、そのジェノヴァ市の紋章。 つまり、イングランド国旗は、元々はジェノヴァ共和国の旗印だったというわけ。少なくともイタリア側の史料ではそういうことになっています。セント・ジョージは英語ですが、イタリア語だとサン・ジョルジョ。同じ人です。 元々は自国の商船隊の護衛をお願いした国の旗印でしかなかったのに、どうしてそれがイングランドの国旗にまで昇格し、その象徴たるセント・ジョージがイングランドの守護聖人という地位にまで出世したのか、そのあたりの事情は、ちゃんと調べてないのでわかりません。 でも、このセント・ジョージ(=サン・ジョルジョ)さんについてちょっと調べてみると、なかなか興味深い話が出てきます。 セント・ジョージというと生粋のイギリス人みたいですが、この人は紀元3世紀に当時ローマ帝国の属州だった小アジアのカッパドキア(現在はトルコ領内)で生まれた、ローマ帝国軍の将校でした。キリスト教の聖人として祀られるようになったのは、ディオクレティアヌス帝のキリスト教弾圧に反対し、処刑されて殉教したため。 当時かの地で使われていたギリシャ語ではゲオルギウスさんという名前だったはずですが(ラテン語でも同じ)、それがイタリア語ではジョルジョ、フランス語ではジョルジュ、スペイン語ではホルヘ、ドイツ語ではゲオルグ、英語ではジョージと呼ばれています。みんな同じひとつの名前です。そこに聖人を表すセントとかサンとかいう接頭辞がついている、と。 このゲオルギウスさんの聖人としてのキャリア、これがなかなか輝かしいものです。 殉教してから何世紀か後、キリスト教をアルプス以北の異教徒(当時はフランスから北はみんなバーバリアンの異教徒)に布教するために、各地の神話や民間伝承を動員してでっちあげられた作られた様々な説話の中で、悪いドラゴンを魔法の剣を使って退治し王女を救った、という英雄譚の主人公に昇格。 中世にはその話が、当時流行した騎士物語のひとつとしてヨーロッパ各地で大流行し、「ドラゴンスレイヤー」として一大スターにまで成り上がりました。 ゲオルギウスさんが生まれ故郷から遠く離れたイングランドの守護聖人に就任したのも、たぶん、元々はジェノヴァからの借り物だったけどそのうちイングランド商船隊の旗印になったこの旗のシンボルが、勇猛果敢な「ドラゴンスレイヤー伝説」(とか書くとゲームソフトのタイトルみたいですが)の主人公で、当時としては最高にカッコよかったからでしょう。 英国大使館のホームページには、14世紀から15世紀にかけて戦われた百年戦争中、イングランドの騎士たちがセント・ジョージ旗の下で、セント・ジョージの名を叫んで戦ったと書いてあります。でも、6世紀よりも前の話はなかったことになってます。 『ザ・サン』は、ナショナリズムを煽るためにキャンペーンを展開しているのでしょうが、その旗が元々はイングランド人のアイデンティティとはなんの関係もないジェノヴァ起源だとか、イングランドの守護聖人であるドラゴンスレイヤーのゲオルギウスさんが実はアジア人だったとか、そういうオチがついてしまうところに、ヨーロッパがひとつの文化圏としていかに広い共通の土台を持っているかが、よく表れているような気がします。■

2006.06.04

-

イタリアサッカー協会、希望の星

イタリア内外を混乱に陥れたスキャンダル勃発から1ヶ月。イタリアサッカー協会(FIGC)、イタリア審判協会(AIA)、そしてユヴェントスFCと、ルチアーノ・モッジの影響下でカルチョの世界を牛耳っていた3つの組織の首脳陣が根こそぎ辞任に追い込まれた結果、イタリアサッカー界は権力の空洞化状態に陥っています。 権力中枢であるはずのFIGCは、カッラーロ会長、マッツィーニ副会長、ギレッリ事務局長が軒並み辞任。腐敗の疑いがかけられているサッカー界に、その後任を選んで自ら疑惑を解き明かす自浄能力がないことは明白なため、その運営は現在、上部団体であるスポーツ界の総元締め、イタリアオリンピック連盟(CONI=日本の体協にあたる組織)の直接の管理下に置かれています。 空席になっているFIGC会長職に代わって運営を統括する特別コミッショナーとして送り込まれたのは、イタリア独禁法の父と呼ばれる会社法の専門家で、大学教授、証券取引委員長、上院議員、モンテジソン(イタリア最大の総合化学メーカー)会長、テレコム・イタリア会長を歴任した75歳の弁護士グイド・ロッシ。 日本には、アカデミズム、政界、財界、法曹界のすべてに籍を置くというキャリアの持ち主は滅多に見当たらないのではないかと思いますが、イタリア(つか欧米)にはごろごろしています。もちろんサッカーに関してはずぶの素人ですが、腐敗を一掃してフェアで透明性のあるサッカー界の仕組みを再構築するという特別コミッショナーの任務には打ってつけ、というのが大方の評価。 なぜこんなことを書いているかというと、そのロッシ特別コミッショナーの片腕となるべき4人の副コミッショナーのひとりに、つい2ヶ月ほど前にこのブログで引退試合の話を取り上げた、元ミランMFのデメトリオ・アルベルティーニが任命されたからです。 アルベルティーニは、現役時代からイタリアサッカー選手協会(AIC=プロサッカー選手による労働組合組織)の役員を務めるなど、サッカー界内部の政治に積極的にかかわっており、広く人望を集めていました。引退した時には、今後は監督になるかAICの活動を続けて行くか(その延長として協会幹部をめざすか)のどちらか、と言っていたのですが、現在すでにFIGC内で、特別コミッショナーに次ぐナンバー2の一角を占めているわけで、これをきっかけに、後者の道を歩むことになるのはほぼ間違いないでしょう。 上の写真は、イタリア代表がジュネーヴで行ったスイスとの親善試合(結果は1-1)の後、TVのインタビューに出てきた時のもの。アルベルティーニもFIGC副コミッショナーとして代表に帯同し、ワールドカップに行くわけです。早くもスーツ姿がすっかり板について、落ち着き払った話しぶりも、すっかり協会幹部然としていました。 まあ彼の場合、94年に23歳でワールドカップに出た時から「アルベルティーニはもう代表で10年もプレーしているような顔をしてインタビューに応える」と言われていたので、当時から変わっていないといえば変わっていないわけですが。 それはともかくとして、イタリアサッカー界の権力中枢に、選手の立場を代表する人物が入ったというのは、実はそれだけでも非常に画期的なことです。イタリアに限らず世界中を見回しても、こういうケースは非常に稀。FIFAやUEFAからして、幹部の中に元トッププレーヤーはひとりもいません。ミシェル・プラティニもブラッターの私的な相談役で、FIFAの役職にはついていないはず。イングランドもドイツもフランスもブラジルもアルゼンチンも、協会幹部はみんな政財官界の出身者です(この点に限れば、協会役員のほとんどが選手OBで構成されているJFAは、世界でも珍しいポジティヴな例外です)。 ピッチ上でプレーするアルベルティーニの姿を見られないのは、今でもやっぱり残念なのですが、今後は、カルチョ界の浄化とイタリアサッカーの国際的信頼回復のために、大いに力を尽くしてくれることを祈りたいものです。■

2006.06.01

-

イタリア語に対する英語の勝利

昨日、ミランのアンドリー・シェフチェンコが、今シーズン限りでイタリアを離れイングランドのクラブに移籍したいという意志をアドリアーノ・ガッリアーニ副会長に正式に申し入れ、受け入れられました。ミランは、獲得を希望するイングランドのクラブと移籍交渉を行い、まとまった場合には、この7シーズンで173ゴール(クラブ史上2位)を挙げたエースストライカーを手放すことになります。 表現として正確を期すと上のような言い方になるわけですが、要は、シェフチェンコがチェルシーに移籍させてくれとミランに申し出て、それが受け入れられたということです。 ご存じの通り、チェルシーのオーナーは、シェフチェンコと非常に親交が深いロシアの大富豪ローマン・アブラモヴィッチ。彼が以前からこのウクライナの英雄を欲しがっており、年俸800-1000万ユーロ(現在は520万ユーロ)の契約を内々にオファーしていたことも周知の事実なので、その意味ではシナリオ通りという見方もできます。 と言うと、何だ所詮はカネの話か、ということになってしまうわけですが、今回に限れば、話はそれほど単純ではありません。以下、昨日の記者会見でのシェフチェンコの発言をいくつか。「今日僕は、副会長に移籍の可能性について検討してもらえるよう申し入れました。チームメイトや監督との関係が理由でもなければ、もちろん金銭的な理由でもありません。イタリアを去るという決断を下したのは、ただ家族の幸せのためです」「妻と息子のためじゃなかったら、ミランを去ろうなどとは思わなかったでしょう。わかってほしい。クリステンはウクライナ語をひと言も喋れないし、ぼくは英語を喋れない。今僕たち夫婦は、イタリア語という、どちらにとっても母国語じゃない言葉を使って暮らしているんです。でも、息子に僕たちの愛情を伝える言葉はひとつであってほしい。それは英語以外にはあり得ないんです」 シェフチェンコは7年前、イタリアに来た時にはまったくイタリア語ができませんでした。イタリア語の教師について特訓している姿さえもマスコミに公開し、シーズンが開幕して間もない頃から、物怖じすることなく、つたないイタリア語とはいえ自分の言葉で話し始めて、あっという間に上達したのを覚えています。一方、同じ時期に日本からイタリアにやってきた中田は、ほぼ完璧といっていいほど流暢に話せるようになるまで、1年以上マスコミの前でイタリア語を使おうとはしませんでした。その辺は、パーソナリティと文化の違いを感じたものです。 クリステン夫人はアメリカ人の元ファッションモデル。イタリアに住んで仕事をしている間に、ベルルスコーニ会長の息子で、イタリア最大の民放局メディアセットの役員であるピエルシルヴィオ・ベルルスコーニと知り合って付き合い、別れた後にシェフチェンコと付き合って結婚に至ったというわけです。2人の間に生まれたジョーダンくんは今年3歳。そろそろ教育のことを心配しなければならない時期がやってきました。 国際結婚の場合、子供を何語で育てるかというのは、非常に頭の痛い問題です。どちらか一方の母国で暮らしている場合は、その国の言葉で育てればいいのでしょうが、シェフチェンコのとこみたいに、夫はウクライナ語(たぶんロシア語も)、妻は英語がネイティヴで、しかし2人の共通語はイタリア語、住んでるところもイタリア、というのは、あまりにもコンプリケイテッドです。子供がイタリア語で育ったら、親子三人の母国語がそれぞれ違うということになってしまう。それが家族にとって幸せなのかどうか、シェヴァがサッカーとは全然別のところで、1人の父親として悩んだであろうことは、想像に難くありません。その結論が、イングランドで英語で育てるというものだった、と。 シェフチェンコがミランというクラブに強い愛着を持っていることは、これまでの彼の行動や言動から見て、誰もが納得する事実でした。今やプラネット・フットボールにおいて、クラブやユニフォームに対する愛着とか忠誠とかいうセンチメンタルな感情は、ほとんどの場合、マスコミやサポーターが抱く幻想でしかなくなっているわけですが、一握りのクラブと一握りの選手の間には、まだそれが成り立つ余地が残されています。でも彼は、それを犠牲にしてもなお、家族の幸福を選んだ。そういう選択が許されているだけでも十分に幸福だという見方もできなくはありませんが、本人にとっては苦渋の選択だったのだろうと思います。「私がミランでこの仕事を始めてから最も痛みの伴う別れだ。ミランはこれまで、金のために選手を手放したこともなければ、出て行きたいという選手を強引に引き留めたこともない。これから、チェルシーと移籍の話をまとめなければならない。でも彼らが、世界で最も強力なストライカーのひとりをバーゲン価格で手に入れることができると思っているのなら、考えを改めたほうがいい。話はそう簡単にはまとまらないだろう」 ミランのガッリアーニ副会長は、会見の席でこう語っていましたが、最も的を射ていたのは、むしろ冗談めかして口にした次のようなひと言だったような気がします。「これは、イタリア語に対する英語の勝利だ」 イタリア語はイタリアで、イタリア人にしか通じませんからね。でも、英語は世界の共通語だと言われますが、実感としては、世界の共通語は英語じゃなくてブロークン・イングリッシュじゃないかという気もします。ネイティヴの英語/米語ってすげー訛ってて全然わかんないことがすごく多いし。 最後に、それはそれとして戦力的な観点からいうと、チェルシーに足りなかったのは1シーズン20ゴール以上を保証してくれる強力なストライカーだけだったので、これでモウリーニョが描いていた理想のチームに欠けていた、最後の1ピースが揃ったといってもいいでしょう。シェフチェンコのミランでの1シーズン平均得点は、故障でシーズンの大半を棒に振った02-03シーズンを除くと20ゴールの大台に乗っています。セリエAと比べると守備がずっと大雑把なプレミアリーグなら、25ゴールは行くんじゃないでしょうか。 一方のミランは、20ゴール分の穴をどうやって埋めるかが最大のテーマ。クレスポじゃ物足りないし、ドログバはもっとダメでしょう。ジラルディーノとインザーギ、エリア内でしか仕事ができないセンターフォワードがふたりもいるのに、さらにドログバを獲ってどうするんだという話あり。数日前にアンチェロッティ監督にインタビューした時には「アンリが理想だったんだけど、アーセナルに残ることになったし、簡単じゃないな」と言っていました。B落ちするユーヴェからイブラヒモヴィッチを引き抜くのか、アドリアーノを篭絡するのか。果たして。■

2006.05.28

-

でんでん虫の明日なき逃走

そろそろイタリアも春から初夏の風情。また新しい季節の食材が店先に登場するわけですが、魚屋の店頭で見かけたこれ↑もそのひとつ。 一見すると貝みたいに見えますが、実はカタツムリです。フランスのエスカルゴみたいに立派なもんじゃなくて、その辺のただのでんでん虫なんですが(左のカゴのやつなんて直径2cmくらいしかない)、イタリアではこれも立派な食材。養殖物と天然物とかもあるらしい。でも別に高級食材っていうほどでもなく、フツーに食べられてるみたいです。みたいです、っていうのは、うちではわざわざ買ってまで食べないからなんですが、イタリア人の皆さんは北から南まで、地域にかかわらず食べている模様。 料理の本を見ると、カテゴリーとしては肉料理なのに、売っているのはなぜか魚屋。確かに種としては貝の仲間なので、理屈は合ってるんですが、気分的には八百屋で売ってる方が腑に落ちる感じがします。 こうやって箱ごと店頭に放り出してあるでんでん虫の皆さん(養殖物か天然物かは不明)は、まだ生きたままなので、逃げないようにケースに網がかけられています。右側の青い箱はこの時たまたま網が外されていましたが、ほとんどの連中はもう観念して大人しくしているようでした。でも中には、こんなとこで野垂れ死にするわけにはいかないぜ、とか言って逃げ出そうとする奴もいます。 この2匹が無事逃げ切れたかどうかはわかりませんが、魚屋の斜向かいには八百屋があるので、何とかそこまでたどり着いてレタスの葉影にでも隠れれば……。 店で売っているでんでん虫は、取ったばかりだとまだ腹の中に糞が残っているので、まずオガクズとかフスマとかの中に入れて1週間くらい置き、出すものを出させてから料理するそうです。料理法は貝と同じで、茹でたり煮たり蒸し焼きにしたり。フランスみたいにガーリックバターで食べたりはしないみたいです。 これは、近所の大衆食堂で食べたでんでん虫のトマトソース煮。これで1人分。30匹ぐらいはいますね。見かけよりもずっと油っぽくて、全部食べると胃にずっしりと来ます。鹿野さんなら3皿くらい大丈夫でしょうけど。 こうやってスープの中から1匹ずつ拾い上げて、つまようじというか竹串でほじくって食べるので、手がすぐにべとべとになるし、後半になると段々うんざりしてくるんですが、まあそれもまた一興。 こういうのには、地元の安い赤ワインが一番合います。この辺りの地酒には、バルベーラ、ボナルダといった弱発泡性の辛口赤ワインがあるんですが、そういうのがぴったり。同じタイプだと、モデナの方で作られているランブルスコなんかが、日本では比較的知られていて買いやすいと思うので、弱発泡性の赤ワインって何だそれ、と思う方は一度お試しあれ。 まあ、しょっちゅう食べたいというほどのもんじゃありませんが、年に何回か、気分が向いた時に食べるくらいなら悪くありません。季節的には、春から秋までずっとあるし。■

2006.05.25

-

ジーロ・ディタリアがやってきた

というわけで、昨日土曜日のジーロ・ディタリアは、アレッサンドリア~ラ・トゥイル(218km)。スタート地点となった広場は、サッカーのフルピッチくらいの大きさなんですが、そこにパドックとステージがしつらえられて、回りは黒山の人だかりでした。ちょうど土曜日ということもあって、街の人たちがみんな家族連れで繰りだしてきた感じ。 アレッサンドリアは、一応県庁所在地とはいえ、人口10万人足らずの冴えない地方都市なので(3部と4部を行ったり来たりしてたプロサッカーチームも2年前に破産しちまったし)、たまにこういうビッグイベントがあると、みんな喜んでぞろぞろ出てくるわけです。もちろんぼくもそのひとり。 広場の回りには、いろいろな出店が出ていたのですが、中にはこうやって、歴代の偉大なライダーの肖像画を並べている人もいました。 一番手前は、ここアレッサンドリア近郊の町ノーヴィ・リーグレが生んだイタリア史上最高のライダー、ファウスト・コッピ(第二次大戦を挟んでジーロやツールを勝ちまくった)、そしてその向こうが98年にジーロとツールのダブルを決めた後、ドーピング疑惑に引っ掛かかり、最後はコカイン漬けになって自殺した悲劇の人マルコ・パンターニ。死んでからいつのまにかもう2年以上が過ぎてしまいました。 さて、スタートは11時30分だったのですが、その30分くらい前から、ひとりひとりの選手がステージ上に呼ばれて紹介され、そこで出走リストにサインするという儀式が行われていました。 これは、サインが終わってスタートラインに並んでいる選手たち。緑色のジャージは、一応優勝を狙ってこのジーロにコンディションを合わせてきたにもかかわらず、ここまでは全然ぱっとしないダニーロ・ディ・ルーカ(リクイガス)。その向こうには、前日の下りで2回も転んだエマヌエレ・セッラくんをはじめとする、オレンジ色ジャージのチェラミカ・パナーリア勢が見えます。 スタートはあっけないもので、スタートラインに並んだ100数十人のライダーが、ざーっと去って行って、その後、屋根にスペアの自転車を積んだサポートカーが連なって出て行って、それでおしまい。集まった人々もすぐに散って行って、15分もすると撤収作業が始まっていました。 その後、5時間半にわたって展開されたレースは、総合首位のイヴァン・バッソが、シモーニ、クーネゴといったクライマー勢にアタックを仕掛ける隙すら与えず、逆に自らが登りをハイペースで引っ張ってライバルをぶっちぎり、最後の下りでは、そこまで唯一ついてきたレオナルド・ピエポリ(総合優勝争いには無関係)を先に行かせて自分はリスクを冒さずゆっくり下るという、余裕のレース運びで2位。遅れてきたライバルたちに対するリードをさらに広げ、首位の座を盤石にしています。 この日アタック宣言をしていた上の写真のディ・ルーカも、最後の登りの手前までサポート陣にグループを引っ張らせたにもかかわらず、登りに入ったらすぐに離されてしまって、ゴールでは3'35''も遅れていました。総合でも首位バッソから10'36''遅れの10位と、まあ表彰台もちょっと無理という状況です。 出発地点のアレッサンドリアが気温25度快晴だったにもかかわらず、ゴール地点のアオスタ渓谷ラ・トゥイルはみぞれまじりの気温5度、ゴール6.5km手前のサン・カルロ峠(標高1951m)はほぼ0度。天候不良で最後の峠はTV中継の電波すら届かず、登りの駆け引きも下りのかっ飛びも、生中継で見ることができなかったのは残念でした。雨で路面がウェットだったので、下りを本気で攻めたライダーは誰もいなかったようですが(転倒したら死にますからね)、それでもサヴォルデッリは山頂で4分近く遅れていたのに、ゴールでは2分36秒遅れまで回復していました。恐ろしい。 今日も、カテゴリー1の山越えが2つある山岳ルートですが、最後の50km近くが難易度の低い下り、しかもラスト10kmがほぼ平坦なので、上位陣に差がつくレースにはならないはず。総合順位に関係のない連中が大逃げを決められるかどうかが焦点でしょう。 レースが最終週に入る週明けからは、火、水、金、土と、山岳フィニッシュが4つもある超ハードコアなコース設定。走る方は大変ですが(ハードな日は1万カロリー以上のエネルギーを消費するそうです)、見る方にとってはこんなに面白いレースはありません。でも、このブログでこれ以上取り上げてると、スターサッカーでもなんでもなくなってしまうので、この話題はこの辺でやめとこうと思います。□

2006.05.21

-

ジーロ・ディタリアがやってくる

サッカーのシーズンが終わると、同じ頃にやって来るのが自転車ロードレースの季節。毎年5月第2週からの3週間は、イタリア一周ステージレース“ジーロ・ディタリア”が行われます。今年は5月6日に始まって28日まで、全21ステージ、延べ3500km以上の過酷なレースです。 日本ではあんまりポピュラーじゃない自転車ロードレースですが、ヨーロッパではサッカーやF1ほどではないにせよ、二輪GPあたりと肩を並べるメジャースポーツのひとつ。そしてこのジーロは、7月のツール・ド・フランス、9月のヴエルタ・ア・エスパーニャと合わせて欧州三大ステージレースと呼ばれる、伝統と格式を持ったビッグレースです。日本でも今年からはJスポーツで全ステージが生中継されているそうなので、視聴できる環境にある方はぜひ一度ご覧になってみてください。 ちなみに、日本では“ジロ・デ・イタリア”という表記が一般的ですが、この表記の通りに棒読みするとまったく感じが出ないので、ここはやっぱり「ジ~ロ・ディタ~リア」(太字のとこにアクセント)と、正しく発音していただきたいものです。 で、3週間の長丁場も2週目の週末を迎えて、そろそろ盛り上がり始める頃合い。ぼくは一時帰国してたおかげで、先週末、最初の山場(第8ステージ・マイエレッタ山)になったイヴァン・バッソとダミアーノ・クーネゴの山岳バトルを見逃してしまったんですが、そのかわり(?)、なんと明日(20日土曜日)の第13ステージは、ぼくが住んでいるここアレッサンドリアがスタート地点なんですね。 さっきちょっと偵察に行って見たら、普段はマーケットが開かれている大きな広場で、ぼちぼち設営の準備が始まっていました。明日はちゃんと野次馬をするつもりなので、またここで報告します。 肝心のレースは、昨年ジーロでもツールでも2位、ランス・アームストロングが引退した今、総合力では世界ナンバー1を争うオールラウンダーのイヴァン・バッソが、上りでもクロノ(タイムトライアル)でも強さを見せてトップを独走中。 でも明日は218kmの長丁場で、おまけにラスト17kmからの10.5kmが平均斜度10%の上り、そして最後の6.5kmが急な下りでそのままフィニッシュというハードなコース設定です。上りでは、総合順位で遅れ気味のダミアーノ・クーネゴ、ジボ・シモーニといったクライマー(山岳コースを得意とする軽量級)勢がアタックをかけるでしょうし、下りでは昨年の覇者パオロ・サヴォルデッリがクレイジーにかっ飛んでくれるはずです。 自転車ロードレースで一番興奮するのはやっぱり山岳バトル。登りのアタック合戦もいいけど、命を削るような下りのアタックはもっとどきどきします。今日も、2人で逃げを打っていたエマヌエレ・セッラとマヌエレ・モーリが、2回もガードレールに突っ込んでましたが、明日は総合優勝を狙う大物たちが最後の下りで競ることになるはず。特にサヴォルデッリの下りは本当にクレイジーです。時速100km近いスピードで平気でコーナー突っ込みますからね。自転車でですよ。今日の時点で、3'26''差の総合3位なので、明日はアタックかけて一気に差を詰めに来るに違いありません。乞うご期待。□

2006.05.19

-

ワールドカップモード全開!(イタリア除く)

各国の代表メンバーが発表になり、チャンピオンズリーグ決勝も終わって、プラネット・フットボールは全面的にワールドカップモードに入ってきました。 唯一イタリアだけは、カルチョの世界全体を覆う腐敗の構造が明らかになるという、とんでもないスキャンダルが持ち上がって、代表そっちのけで蜂の巣をつついたような大騒ぎになっているんですが、こういう時に限ってなぜかぼくは、つい一昨日まで1週間ほど極東方面に一時帰国していたりして(このブログの更新が滞ってたのもそのせいです。ごめんなさい)、現場の空気を吸い損ねてしまいました。もちろん事態の進展は、毎日膨大に出てくる新聞記事(ネット上でもフルコンテンツが読めるもの多し)でばっちり把握していますので、これからいろんなところでレポートしていくことになるでしょう。 ワールドカップに話を戻すと、イタリア代表の23人はまったくサプライズのない、予想通りの顔ぶれでした。これまでは、大きな大会がやってくるたびに、ロベルト・バッジョを呼ぶか呼ばないかで世論が真っ二つに割れたものでしたが、そのバッジョも2年前に引退。今回は、論争の火種になるはずだった新旧バッドボーイ(ヴィエーリとカッサーノ)が、2人とも故障や不調で自滅しちゃって、ちょっと興趣が削がれた感あり。 他の国では、攻撃の中核を担うはずだったストライカーがコンディション不良で落とされたり(クラニイGer、久保Jpn)、前監督時代の主力がチーム内派閥の力関係で弾かれたり(サネッティ、サムエルArg、)、デビュー前のティーンエイジャーが選ばれたり(ウォルコットEng)、「スポンサーに言わせると天才少年」が選ばれなかったり(○ドゥUsa)、いろいろとドラマがあったようですが。 もうすぐ発売になるスターサッカーの次号も、もう完全なワールドカップモードですが、ぼくもイタリア代表関連で2本ほど書かせていただきました。1本は、イタリア代表の出発前夜レポート、もう1本は、表紙の右端で吠えているピントゥリッキオさんについて。「このワールドカップはデル・ピエーロのワールドカップになる」と断言してしまいました。鹿野編集長からは「けっこうな暴論を」というコメントをいただきましたが、暴論かどうかは、蓋を開けてみるまでわかんないですよ。ふふふ。□

2006.05.19

-

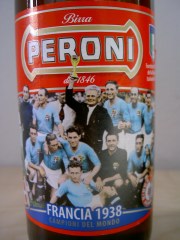

アズーリのビール、世界一のビール

セリエAではまだスクデット争いがもつれていますが、例年なら一番ホットになる下位戦線が早々と決着してしまった上に、CLもUEFAカップもイタリアのクラブは関係なくなっちゃったんで、世の中は徐々にワールドカップモードへの移行が始まっています。 イタリア代表は、昨日、今日と代表候補選手29人(コッパイタリア決勝を戦ったインテルとローマの選手は除く)を集めてのミニキャンプで、15日の招集メンバー発表に向けた最後のコンディションチェックを行いました。 それに合わせて、というわけじゃありませんが、先週からイタリアのスーパーマーケットには、こんなものが出回りはじめました。アズーリのオフィシャルサプライヤーである大手ビール会社ペローニPeroniによる期間限定ラベル。歴代アズーリの中でも記憶に残る名チーム(38年フランス大会優勝、70年メキシコ大会準優勝、82年スペイン大会優勝、90年イタリア大会3位、94年アメリカ大会準優勝)をそれぞれあしらった、5つのバージョンがあります。ご覧の通り、デザイン的にはちょっとダサいというかエグいんですが、まあこういうのは縁起ものなので、笑って大目に見ることにしましょう。 ぼくはイタリアでは普段ほとんどビールを飲まないんですが(だって日本のビールより全然不味いんだもん)、今回は思わず3本購入しました。左から、38年、70年、90年です。好みで選んだらこうなりました。■38年:中央でジュール・リメ・トロフィを掲げているのが伝説的な名監督ヴィットリオ・ポッツォ。サン・シーロのスタジアムに名前を残すジュゼッペ・メアッツァも写っています。■70年:後列で頭ひとつ抜け出しているのが、現インテル会長、史上はじめての攻撃的左サイドバックと呼ばれたキャプテンのジャチント・ファッケッティ。■90年:後列左から2人目、GKゼンガの隣で頭が盛り上がっているのは、若きパオロ・マルディーニ。ひとり置いてこっちを睨んでいるのは、誰あろうカルロ・アンチェロッティ(現ミラン監督)です。前列中央は今シーズン途中、アホな会長に愛想を尽かしてリヴォルノの監督を辞任したロベルト・ドナドーニ。 イタリアのビールといえば、このペローニの他に、同じ会社が出しているナストロ・アズーロNastro Azzurro(二輪GPチャンピオン、ヴァレンティノ・ロッシのスポンサーを長くやってました)、そのライバルで髭のオヤジがシンボルのモレッティMorettiあたりがメジャーです。イタリアというのは不思議な国で、そういう、工業化された大企業が作る普通のビールがある一方で、生産量は少ないながら、妥協のないこだわりによって作られる、マイナーだけどすごく品質の高いプレミアムビールがあったりもします。 それが、ピエモンテ州ビエッラという、アルプスの麓の小さな都市で作られているメナブレアMenabrea。ワールド・ビール・チャンピオンシップというブラインドテイスティングのみによる品評会で、毎年のように1位、2位のメダルを勝ち取っているという逸品です。年間生産量は10万ヘクトリットルで、これはバドワイザーの1000分の1だそうです。儲けのために生産量を増やさず品質第一を貫く、というポリシーが昔からの看板。ワインならわかるけど、ビールでもこういう風に職人魂を注ぎ込んで世界最高レベルのものを作り出してしまうところが、イタリアという国の奥の深さです。 イタリア国内でも、他州ではなかなか入手困難らしいのですが、幸いここは同じピエモンテ州だからなのか、大きなスーパーに行くと比較的普通に手に入ります(品切れの時もよくあるけど)。これはなかなか美味いので、ぼくも年に5本くらいは飲んでます。色も淡くてのど越しは軽めだけど後味でこくが出てくるという、デリケートな味わいで、夏場にぐいぐい飲むのにはあんまり向いていないですね。むしろ、ちょっと肌寒くなってきたくらいの季節に、サラミでもつまみながら食前酒代わりに飲むといい感じ。あ、でも細身のアスパラとパンチェッタ(ベーコン)を炒めて、ちょっと黒胡椒を効かせたやつとも合いそうだな。明日買ってきてやってみようかな。□

2006.05.04

-

春の味覚とその影響

何回か前のエントリーで乳呑み小羊ちゃんの話をしましたが、春の味覚といえば、忘れることができないのが(そしてずっと一般的なのが)このアスパラガスです。3月くらいから八百屋の店先やレストランのメニューに顔を出し始めて、夏になるまでの2、3ヶ月はまさしく「旬」という感じ。 イタリアでも、一般的なのはこのグリーンアスパラで、どこの八百屋に行ってもスーパーに行っても、この時期には山積みです。お値段は一束で1ユーロから1.5ユーロというところでしょうか。日本円だと150-225円。このところユーロは完全に高止まり状態で、生活感覚としては1ユーロ150円という感じになっているんですが、それでも日常の食材に関しては、日本よりもまだ割安感がありますね。 一般的なグリーンアスパラだけでなく、ホワイトアスパラもこの季節が旬。ホワイトアスパラというのは、アスパラガスを育てる時にわざわざ土を盛って日光を遮り、光合成をさせずに白いまま大きくした結果できるもので、種自体はグリーンアスパラと基本的に同じものです。 ヨーロッパではフランス、ベルギー、オランダなどが産地として有名ですが、ここイタリアでも北東部のヴェネト州(ヴェネツィアの上の辺り。ロベルト・バッジョやアレッサンドロ・デル・ピエーロの出身地です)を中心に作られています。この写真のは、今日近所のスーパーマーケットで見つけて買ってきたものですが、これもヴェネト州パドヴァ産でした。 お値段はこれで4ユーロ(約600円)と、グリーンアスパラよりはぐっと割高。でもまあ旬のものだし、出回る量もずっと少ないので、そのくらい出しても年に一度や二度は味わっておく価値があるというものです。グリーンアスパラと比べると味はずっと淡泊なんですが、独特の甘さとほろ苦さがあって、けっこう癖になります。 食べ方はいろいろあるんでしょうが、うちではシンプルに茹でて、ゆで卵、マヨネーズ、ピクルスなどでがーっと作ったオランダ風のソースでいただくのが好みです。一束10本あったので、ひとり5本、たっぷり堪能しました。今回のパドヴァ産は、その辺のスーパーで買ったにもかかわらず、すごく濃密な味わいで、これまで食べた中でも屈指のおいしさでした。ごちそうさま。 と、それはいいんですが、このアスパラガスにはちょっとした“副作用”があります。野菜類の中では特に利尿作用が強く、膀胱、腎臓、尿道などの病気に効果があるといわれている有り難い野菜なわけですが、まさにそれが理由で、スポーツダイエットにおいては、試合前には食べない方がいい野菜のリストに入っていたりもします。そして何より、その利尿作用によって促された小便が強烈に香ばしい。これはたまんないっす。 日本のアスパラはアク抜きされているのか何なのか、食べてもそれほどでもないような気がするのですが、こっちの味の濃いアスパラはその後の香ばしさもひとしお。映画『オースティン・パワーズ』(何本目か忘れましたが)でも、マイク・マイヤーズがこの「アスパラ小便」を敵に嗅がせて失神させるという場面があって、あれは爆笑もんだったな。 ちなみに、経験的にいうと臭いの強さは緑でも白でも変わらないみたいです。□

2006.04.29

-

さあ明日はバルサvsミラン

先週のサン・シーロからあっという間に1週間経って、もう明日はカンプ・ノウでの第2レグ。世界が息を飲んで注目する「欧州ナンバー1決定戦・第2章」です。 第1レグが0-1ですから、有利なのは当然、ホームで戦うバルセロナ。こういうH&Aの戦いは、第2レグにアウェーゴールが絡んでくる場合が多いのですが、今回は実質関係なし。バルサは引き分け以上でOK、ミランは勝たないと90分でおしまい(0-1の場合のみ延長に入る)、というわかりやすい図式です。来シーズンからミランの胸スポンサーになる大手のネット・ブックメーカーbetandwinがつけたオッズは、バルサ1.8倍、ミラン3.4倍。まあいいところですね。 試合前夜の状況を見ても、バルセロナに有利なファクターが多く目につきます。 何といっても大きいのは、日曜日にセヴィージャで大雨が降って、リーガのセヴィージャ対バルサが流れてしまったこと。南スペインみたいに乾燥した地方で、試合直前になってピンポイントでバケツをひっくり返したような土砂降りが来て、おまけに雹まで降るなんて、神のご加護だとしか思えません。おかげでバルサは休養十分でこの第2レグに臨むことができます。 フィジカルコンディションという観点から見ると、ミランの状況はあまりにも対照的です。土曜日のセリエAは、降格ゾーンに落ち込んで後がないメッシーナとの対戦でした。目が血走ったメッシーナの選手たちは、動くものはボールだろうが足だろうが見境なく蹴っ飛ばしたるわ、という勢いで、ミランの選手を削りまくり。 結果、シェフチェンコはアキレス腱のあたりに裂傷を負い、カカは利き足である右膝の上を打撲して内出血、カフーも足首を削られて捻挫、アンブロジーニに至っては腓骨亀裂骨折と、散々な目に遭わされてしまいました。おまけに、この試合でネスタが内転筋に異常を訴えて途中交代し明日も出場が微妙、マルディーニは持病の膝の痛みが悪化してベンチ入りもできず、ガットゥーゾは風邪を引いて熱を出し咳をしている(シーズンもここまで来ると疲労が蓄積して抵抗力が弱くなっているので、ウイルスにも感染しやすくなる。ドーピングの関係で風邪薬は飲めない)という踏んだり蹴ったりの状況です。 ただ、このレベルの試合になると、そういう要因は大量のアドレナリンの分泌によってほとんど関係なくなったりもするみたいなので、何とも言えません。 あえてバルサに不利な要素を挙げるとすれば、経験不足というメンタルな側面でしょうか。若いチームであるバルサの中で、これだけ重要な一発勝負の試合を戦った経験があるのは、ポルト時代にCLで優勝しているデコと、ワールドカップで優勝しているロナウジーニョ、エジミウソンくらい。チームというひとつのユニットとしては、修羅場らしい修羅場はこの試合が初めてです。 一方のミランは、2度のCL決勝を含め、ラ・コルーニャの虐殺(03-04シーズン)からアイントホーフェンからの生還(昨シーズン)まで、あらゆる修羅場を経験済み。心理的なファクターが大きく働くこの種の試合では、これは小さくないアドヴァンテージです。風邪による発熱で第1レグを棒に振ったフィリッポ・インザーギなどは、「これまでヨーロッパ中のスタジアムで主役だったぼくだけど、まだカンプ・ノウではプレーしたことないんだよね。いやあ興奮するなあ。10万人の敵サポーターに囲まれてゴール決めたら失神しちゃうかも」――などとナルシシズム全開状態で盛り上がっています。こういう奴はヤバいですよ。満員のスタジアムでピッチに立っただけでエンドルフィン出ますからね。 順当に考えれば、3つの結果のうち2つ(勝ちと引き分け)で勝ち上がり、おまけにホームアドヴァンテージもあるバルサが75:25で有利、ということになるのでしょうが、まあこういう試合ではあらゆることが起こり得るもの。 試合の鍵は、どっちが先に1点取るかでしょう。開始早々にインザーギがねじ込んで0-1になったりすると、そこからの80数分間が極限的にスリリングな戦いになって楽しいんですが。最終的にはどっちが勝ってもいいから、「欧州ナンバー1決定戦」にふさわしい、手に汗握り息を呑むような試合を見せてもらいたいものです。□

2006.04.25

-

レーベル11周年記念のマドリード・ダービー

火曜日のミラン0-1バルセロナは、ハイテンション、ハイレベルの素晴らしい試合でした。もう少し派手な展開になればよかったんだけど、CL準決勝というシビアな舞台にそこまで求めるのはちょっと無理というものでしょう。 といいつつ、ここから試合とかゴール裏とかの話に行っちゃうのもまともすぎるので、それはパスして、たまには音楽絡みの話題でも。といっても、サッカーからまったく離れてしまったらぼくの守備範囲じゃなくなるので、サッカーつながりで。 ここに、スペインはマドリードのネオアコレーベル・シエスタSiestaが2004年に出した、その名もDERBYというタイトルのコンピレーションがあります。日本に一時帰国した時に、ディスクユニオンのバーゲンコーナーを漁ってたら、この豪華変則4つ折りジャケットを見つけて思わずジャケ買い。1600円くらいだったような気がします。 これ、タイトルとは裏腹に、別にサッカー絡みの曲なんて1曲も入ってなかったりするんですが、2枚組アルバムのつくりそのものが、サッカーというか、マドリードの2チーム(レアルとアトレティコ)が戦うダービーをなぞる仕様になってるところがミソ。レーベル創立11周年記念のコンピレーションなので、「11」つながりでサッカーに引っ張ってきたんでしょう。こういうつながりが自然に出てくるところに、フットボール民度の高さ(?)が感じられますね。ライナーにも、「世界は、サッカーと聞くとそれだけで顔をしかめたり嘲笑したりする人々と、サッカーを愛する世界市民と、その2つで成り立っている」みたいなことが書いてあったりするし。 豪華な変則4つ折りのケースはサッカーのピッチを模しており、2枚のCDもアトレティコ(赤白)とレアル(白)に分かれていて、トラック番号はそれぞれの背番号入りユニフォームだし、CDのレーベルにはカウンターからのゴールの流れが図で示されています(でもこれ選手の動きがでたらめ。何だよこのGK)。 ジャケットの中央にある窓には、11人のアーティスト(つかデザイナー)による11種類のデザインカード(モチーフはすべてサッカーにちなんだもの)が入れ替え式になっていて、気分に応じていろいろ取り換えて楽しめる仕組み。ちょっと昔のエルelレーベルっぽいノリのイラストもあります。 中に入っている曲は、このレーベルのキャラクターそのもの(コンピレーションなんだから当たり前か)、80年代のチェリーレッド/ブランコ・イ・ネグロとかエルとか、そういうネオアコ系レーベルの系譜につながる、というか、当時のテクスチャーをそのままなぞったような、シンプルで他愛ないポップスのオンパレードです。聞き流しているうちに昼寝Siestaしちゃうような感じなんですが、それはそれで心地よし。 とかいいつつ、今値段を調べようと思ってアマゾン楽天市場に行ってみたら、3200円もするんですね。ぼくが買った値段の2倍です。ユーロ高の深刻さがこんなところにも。しかし、解説のところには「ボッサ・ポップやソフト・ロックなどのラウンジ系レーベル“シエスタ”の11周年を記念したコンピ」とか書いてあるんですが、最近はこういうタダのネオアコポップスまでラウンジ系と呼ぶのでしょうか鹿野さん。 ネオアコといえば、スターサッカー・レコメンド(?)のベル&セバスチャンも、ジャケットデザインはもろにエルのテイストですよね。そもそも、ぼくがこのグループを知ったのは、5,6年前、ボローニャで試合を観た帰りにのぞいたレコード屋、じゃねーやCDショップ(歳がバレるな)で見かけて、あまりのエルっぽさに懐かしさがこみ上げて思わずジャケ買いしたのがきっかけでした。中身もほぼ予想通り。こんなに流行ってるなんて最近まで知らなかった。 でも、音楽聞いてて、なんだよこれ昔のあれと一緒じゃん、とか言い出し始めたらもうオヤジだよな。□

2006.04.21

-

ゴール裏ダービーはミランの不戦勝

この週末のイタリアはパスクア(復活祭=キリスト教ではクリスマスの次に重要な祝日)の連休で、完全な行楽モード。しかしカルチョの世界は、キリストの受難を偲ぶべき聖金曜日にミラノダービーが行われ、さらに連休明けの火曜日にはミラン対バルセロナという「欧州ナンバー1決定戦」が控えているとあって、そうそうのんびりもしていられません。金曜日のダービーは、ご存じの通りミランが1-0で勝利を収めました。内容的には互角といっていい試合でしたが、双方ともに決め手を欠いたややダウナーな感じの展開ではありました。それはさておき、ダービーというのは、ピッチ上の戦いだけでなく、両クルヴァ(ゴール裏)の応援合戦も大きな見物です。ゴール裏をし切るウルトラスたちは、この1試合、しかも選手入場時のたった数分間だけのために、クルヴァ全体を使った大がかりな演出を、数十万円の予算と何ヶ月もの時間をかけて準備します。彼らにとってはこれもまた、都市の盟主の座とプライドを賭けた戦いなのです。ところが今回のダービー、この「もうひとつの戦い」は、残念なことにまったく盛り上がらないものになってしまいました。というのも、チャンピオンズリーグでの不甲斐ない敗退を見せられて頭に血が上ったインテルのウルトラスが、チーム(とクラブ首脳)に抗議するために、このダービーをボイコットしたからです。一種のストライキですね。ご覧の通り↑、試合開始15分前になっても、クルヴァ・ノルド(北ゴール裏=インテル側)はほぼ空っぽ。張り出された手書きの横断幕には、「俺たちはここにいない。お前たちがそこにいたことは一度もないからだ」「負けるのは許せるが戦わずして負けることは許せない」といった、ヴィジャレアル戦での腰が抜けたような戦いぶりに抗議する文句が書き連ねられています。一方、ピッチを隔てた反対側のクルヴァ・スッド(南ゴール裏=ミラン側)は、ばっちり仕込んだ演出を繰り出そうと意欲満々。開始5分前になり選手入場が近づくと、クルヴァを埋めたウルトラスが動き始めます。上の方の横断幕には「1908年からこっち、お前らこそが真の喜劇commediaだ」と書いてあります。ちなみに1908年はインテルの創立年。すると今度は巨大なフラッグが出現し、するするとクルヴァ全体を覆って行きます。右側の顔は、イタリア文学の始祖ともいうべきダンテ・アリギエーリ。日本でも学校の世界史で必ず習う「ダンテの神曲」のあのダンテです。イタリアでは(つか世界中どこでもそうなんでしょうが、ダンテといえばこの横顔、と決まっています。そして完成したのがこれ↑。「神曲」は、イタリア語だとDivina Commedia(直訳すると神の喜劇)というタイトルになるので、それに引っかけてるわけですね。左のフラッグに描かれたテキストも、ご丁寧にその「神曲」の文体をもじって、「勝てないインテル」をからかったもの。それ風に訳してみるとこんな感じでしょうか。「一度なりとも優勝杯を手にせんその時まで/青と黒の衣に身を包みしこれなる哀れな者ども/嘲笑と失望の虜となり続くるより他になし」もちろんというか何というか、インテリスタをからかうときの定番コール「Non vincete mai!!(お前ら一生勝てねーよ)」の伴奏つきです。このパフォーマンスの観客たるべきクルヴァ・ノルドは空っぽだったわけですが……。ミラニスタのメッセージに対するインテリスタからの唯一のお返事はこれ(画面中央・肌色の物体)でした。よく見えませんが玉は2個ついてます。日本のスタジアムは、ゴール裏のサポーターが相手チーム(やクラブ)を揶揄するようなコールをしたり横断幕を掲出したりしただけでクラブ側やJリーグが血相を変えるくらい、清く正しく美しい(そしてちょっとナイーヴな)フェアプレー精神が浸透しているわけですが、イタリアのスタジアムでは、それに照らしてみれば許し難いとしか言いようがない、品格に欠ける世界が日々展開されています。相手をからかったり貶したりすることに傾けられる情熱といったら、味方を応援するのと同じかそれ以上。試合中に飛び交っているコールも、まあ半分以上は相手サポを侮辱する聞くに耐えない内容だったりします。でも、以前もどこかに書いたことですが、こういうビッグマッチでのゴール裏パフォーマンス、あるいは普段の試合でのコールや横断幕を通じた彼らのやりとりを見ていると、確かに品格とフェアプレー精神に欠けること甚だしい一方で、「からかい」と「侮辱」を分けるギリギリのところで知恵と(ブラック)ユーモアを競い合っているところがあって、顔をしかめたくなるというよりは、思わずにやっとさせられてしまうことが多いのも事実。逆に、この程度の微笑ましい茶化しやからかいすらも許されず、スタジアムでお祭り気分を楽しんでいる時にまで、清く正しい模範的な優等生として振る舞うことを強いられるとは何と窮屈なことか、お気の毒様、という気持ちを、日本のゴール裏の皆さんに対して抱いてしまうことも、また事実だったりします。まあ、日本とイタリア、どっちも極端に過ぎるというのは確か。規制を受けたりしなくても、その間の微妙なところで自然とバランスを取って収まるべきところに収まるというのが、本当に成熟したサポーター文化のありようなのだろうと思います。実際に体験したことはほとんどありませんが、TVで見ている限り、フーリガンを排除した後のイングランドのスタジアムは、その点でけっこういい感じに見えます。実際はどうなのかな。□

2006.04.16

-

快楽の乳呑み子羊

今回もまた食い物話です。すいませんね。 野菜や果物、そして魚に季節があるのは当然ですが、実は肉にも、ある決まった季節にしか食べられない「旬のもの」があります。そのひとつがこれ、春の味覚・乳呑み子羊。 乳呑み子羊といえばフランス・ボルドー産が有名ですが、イタリアも牧羊は非常に盛んな国ですからね。フランス語ではアニョー・ド・レですが、イタリア語ではアニエッロ・ディ・ラッテと呼ばれます。これ、どっちも言ってることは同じで、訛りが違うってだけですね。 羊は秋が繁殖期で、冬の間は妊娠期間で、春が来ると出産、というのが1年のサイクルなので、生まれたばかりでまだ母親の乳しか飲んでいない子羊を食べることができるのは、1年の間でも春先からの2、3ヶ月だけに限られます。 これはあばらの部分の骨付き肉(いわゆるリブロース)なんですが、肉そのものは真ん中のほんの小さな一部分だけ。外側に出ている白っぽい尻尾みたいなところは、薄い脂肪の層がついた皮の部分です。でもこのくらい小さいとまだそこも十分に柔らかくて、しかも噛みしめると哺乳類の赤ちゃんに特有な乳の香りがするんです。これがたまんない。成長して草を食べ始めると、肉質も味も変わっちゃうので、すごく貴重なわけです。 生後1ヶ月かそこらの、いたいけな小羊ちゃん(体長まだ50-60cm)を殺して食べてしまうわけですから、残酷といえば残酷なのですが、それをいちいち可哀想とか言っていたら、菜食主義者になる以外にありません。 ぼくの住んでいる街には、肉屋とか八百屋とか、そういう食料品関係の店が軒を並べている通りがあって、下の生ハムの話で触れた豚肉専門店もそこにあるんですが(馬肉専門店、牛肉専門店と3軒並んでて、斜向かいには鳥肉専門店もあります)、ここんちにはこの季節になると毎週1回1頭分だけ、小さくて柔らかい極上の乳呑み子羊ちゃんが入ります。お値段はキロ28ユーロ(今のレートだと4000円弱)。2人分買うと大体500g弱になるので、決して安くはありませんが、それだけの価値は十分あります。写真が2人分(8ピース)なんですが、これで子羊ちゃんの半身の3分の2くらい。 ごっつい肉切り包丁で、ばっつんばっつんと骨のところから切り分けてもらった肉(生だとこんな感じ↓)は、ちょっと強めに塩をしただけで、フライパンでじっくり焼いていただくのが一番です。ハーブやスパイスは邪魔になるからいらない。ソースなんてもっての外。乳の香りがする肉をじっくりと噛みしめるこの快楽。□

2006.04.10

-

さあ今日は生ハム

blogPLANETのご近所、Stadium Masterさんのパルマについてのエントリーを読んでいたら、パルマの生ハムprosciuto di Parmaが食べたくなってきてしまったので、早速買ってきて夕食にいただきました。おいしゅうございました。 生ハムというのは、豚の腿肉を骨付きのまま塩漬けにして、その後加熱も何もせず何ヶ月も乾燥・熟成してできあがるという代物です。パルマ産が特別なのは、パルマ県の一部地域の微気候がハムやサラミの乾燥・熟成に非常に向いていて、塩漬けする時の塩分を少なくしても肉が腐らず、したがって肉の旨味を残したまま熟成することが可能だから。 実際、一般的な生ハムがかなり塩っ気が強いのに対して、パルマや、それと肩を並べるもうひとつの有名な産地であるサン・ダニエーレ(イタリア北東部、ウディネの近くにある村です)の生ハムは熟成した肉の香りとともに甘味すら感じるほどのデリケートな風味があります。 こういう風に機械で薄く切ってもらったやつを適温で食べると、とろけるように美味いです。レストランでは、昔ながらに手で切ってくれるところもありますが、そうするとちょっと厚めになるので、味わいはけっこう変わってきます。とろける食感を味わうよりも、肉の味を噛みしめる感じになるというか。どっちが好きかは好みですね。ぼくは薄い方のが好きです。地元パルマの郊外に居を構えるミランのアンチェロッティ監督は「あれは手で切るのが美味いんだよ。昔からそうなんだから」と言ってましたけど。 イタリアではハム、サラミ類は、ハム・チーズ専門店であるサルメリアsalumeria(=サラミ屋)か、普通の肉屋(マチェライオmacellaio)かで扱っています。ぼくがハム、サラミ類を買う時に贔屓にしているのは、近所の商店街にある豚肉専門の肉屋。ここは自分のところでも小さな養豚場を持っていて豚肉のほかサラミなんかも自前で作ってて、これも非常に美味い。生ハムは、もう25年もパルマの同じ生産者から仕入れているそうで、「そこのじゃないとダメ」なのだそうです。実際、ここんちで買う生ハムは、他で買うのよりも明らかに塩分が少なくて風味がいい。 しかしそれでも現地パルマのちゃんとした店で買ったり食べたりする生ハムにはかないません。ぼくんちは、パルマから150kmくらいしか離れてないんですが、それでも味が違うんですよ。Stadium Masterさんが書いていらした「生ハムは運ぶと乾く」というのは、ぼくもずっと前から感じていたことです。 つか、動かす、というか輸送すると味が変わるものは、生ハムだけじゃなくワインとかタルトゥーフォ(トリュフ)とかチーズとか、けっこう色々あるので、この際、「食材は移動によって味が落ちる」という説を、一般原則として提唱したいと思います。 要は、土地のものはその土地で食べるのが一番美味い、ってだけのことですけど。□

2006.04.07

-

さあ次はミランvsバルサ

チャンピオンズリーグのベスト8に3チームを送り込んだイタリアでしたが、準々決勝が終わってみると、生き残ったのはミランだけ。 ユヴェントスはアーセナルに文字通りの完敗(相手の方が強かったという以外の理由はひとつもありません)を喫し、インテルはシーズンで一番重要な試合を必ずしくじるという伝統を今年もまた踏襲してしまいました。 R16でチェルシーとバイエルン、準々決勝でユーヴェが脱落したことで、フィジカルにモノを言わせてごりごり押し込む無粋なカウンターサッカーを看板にするチームは全滅。勝ち残った4チームはすべて、ポゼッション志向のテクニカルなサッカーが持ち味です。これは、スペクタクルという観点からは非常に喜ばしいことじゃないでしょうか。 というわけで、準決勝はいよいよミラン対バルサ。擁する選手のレベルからいっても、チームとして見せるサッカーの質の高さからいっても、文句なしに他を引き離してヨーロッパの頂点を争う2つのクラブが、ガチンコで雌雄を決するという、文字通り夢の対決です。 チームとしてのサイクルから見ると、バルサは間違いなく今年(とたぶん来年)がピーク、一方のミランは一昨年、去年がピークで今年はやや下降線に入りかけたところ。歴史に名を残すであろう偉大なチーム同士が、その強さの頂点に大舞台でぶつかり合うというのは、実はそう頻繁にあることじゃありません。決勝じゃないのが残念ではありますが、この対戦を今年見られるだけでも、十分に素晴らしいことだと思います。 ミラン対バルサといえば、誰もが思い出すのが94年の決勝。「美しいサッカーが勝つのが当然」と断言したクライフのバルサを、カペッロのミランが4-0で身も蓋もなく粉砕した試合でした。まあでも今度はそうはいかないはず。12年前と比べれば、バルサは10倍くらいリアリストだし、ミランは5倍くらい攻撃的です。 上の写真は、火曜日のリヨン戦で、スタンド4面全てがロッソネーロ(赤黒)に染まったサン・シーロ。ゴール裏の大横断幕には「お前は俺の人生すべて TU SEI TUTTA LA MIA VITA」と書いてあります。選手入場と同時に、無彩色によどんだスタンドが一気に色を帯びた時には、ミランが人生のすべてでも何でもないぼくですら、ちょっと震えが来ました。2週間後のサン・シーロも、再びこういう祝祭的な、しかしびりびりに緊張した空気に包まれるに違いありません。楽しみです。■

2006.04.06

-

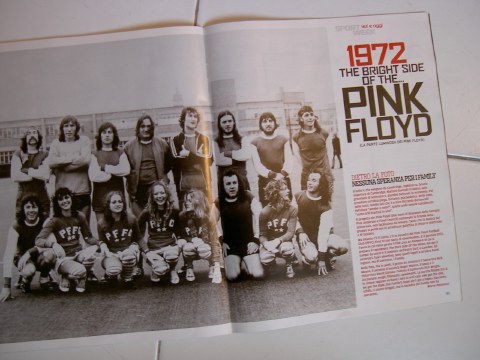

政治とサッカーの意図的な混同+

いつものように新聞各紙に目を通していたら、ガゼッタ・デッロ・スポルトにこんな広告が。ACミランが、ベルルスコーニ会長就任20周年を記念して出したもので、コピーは「スペクタクルサッカーのプレジデンテ(会長)」。下のサブコピーには、「ミランとベルルスコーニ:成功に彩られた20年の歴史」「シルヴィオ・ベルルスコーニが、野心的なプロジェクトを掲げ、全てのミランサポーターのハートに火をつけたのは1986年のことだった。そのプロジェクトはこの20年間に現実となった。ありがとうプレジデンテGrazie Presidente!」??とか書いてあります。実は今イタリアは総選挙の真っ最中。ご存じの通りベルルスコーニはイタリアの首相を務めており、政権与党である中道右派のリーダーとして再選を目指しています。投票は来週の週末なんですが、ベルルスコーニの形勢は芳しくありません。で、この広告。選挙期間中、マスコミに政党が広告を出すことは法律で禁じられているのですが、別にミランが自らのオーナーを賛える広告を出す分にはまったく問題はありません。でもね、イタリア語では、首相のことも会長のこともプレジデンテ(首相はPresidente del Consiglio=内閣の座長)と呼ぶんですよ。最後の「ありがとうプレジデンテ!」は、首相に言ってるんだか会長に言ってるんだか、わかったもんじゃありません。しかもベルルスコーニは、国務大臣は他の民間企業の役員を兼任できないという法律に基づいて、去年の2月にミランの会長職を退いているのでした。まったくよくやるよ、という感じです。ちなみに、写真の一番左は、80年代末の黄金期(オランダトリオがいた時代)にミランを率いていた偉大なる監督アリーゴ・サッキ。その右隣がベルルスコーニです。当時のミランが、ヨーロッパの、いや世界のサッカー界に革命を起こすほどのインパクトを持っていたこと、そしてそれが、サッキをセリエBからミランの監督に大抜擢したベルルスコーニの手腕にも負っていたことは事実です。でも政治家としての手腕はろくなもんじゃありません。ついでにもうひとつオマケ。こっちは、そのガゼッタ紙の土曜版についてくる付録の週刊誌SportWeekに出ていた記事です。写真は、1972年1月、ピンク・フロイドの面々が作ったチームPink Floyd Football Club(PFFC)が、やはり当時イギリスで活動していたロックバンド、ファミリー(キング・クリムゾンやエイジアで有名なベーシスト、ジョン・ウェットンが在籍していたこともある)のチームと対戦した時のもの。後列左から2人目がロジャー・ウォータース、右から3人目がデイヴ・ギルモア(最近ソロアルバム出しましたね)、一番右がリック・ライトです。写真の通り、ちゃんとチアリーダーまでいて、試合中には「We got the shit, we got the dope, but Family's team ain't got the hope」(これ日本語にすると全然雰囲気出ないのでやめときます)とか歌って応援してたそうです。こういうノリはいかにもUKっぽいですね。□

2006.04.01

-

ワインが届いた

今日は、以前からつきあいのあるお気に入りのワイナリーのご主人が、注文していたワインをどんと届けに来てくれました。これも極私的には春の風物詩といえるイベントのひとつだったりします。 人口10万人弱の田舎町に暮らしていると、和食を作ろうったって、まともな食材なんて手に入りません。それよりも、安くて美味しい土地の食材を食べる方が、食生活はずっと豊かになります。というわけで、毎日イタリアの野菜や肉(この辺は内陸なので新鮮な魚がない)をイタリア式に調理して食べてるわけですが、そうなると、食事中に飲むのも当然ワイン、ということになります。 イタリアは世界でも有数のワイン生産国で、全ての州にワインの産地があり、地酒があります。というか、イタリアワインの大部分は、地元に昔から植わっている土着のぶどう品種(地方によって全部違う)を使い、ぶどうが獲れたその場所で醸造・瓶詰めされた地酒です。ワインは、工業製品じゃなくて農産物ですからね。 ぼくの住んでいるピエモンテ州は、バローロ、バルバレスコというイタリア屈指の銘酒で知られているわけですが、じゃあ毎日バローロやバルバレスコを飲んでいるのかといえば、もちろんそんなことはありません。いくら地元だって、ちゃんとした作り手のやつは1本30ユーロも40ユーロもします(今1ユーロは140円くらいです)。そして何より、ああいう、味も香りも複雑な高級ワインというのは、主張が強過ぎて毎日の食卓には向かない。なんつうか、自信満々におれがおれがとしゃしゃり出て来るから、食事の邪魔になるんですよね。うるさい。サンマの焼いたのに純米大吟醸を合わせるみたいなもん、と言ったらわかっていただけるでしょうか。高級ワインには高級ワインの出番がありますが、日々の食卓でシンプルに煮たり焼いたりした肉や野菜を食べるのには、シンプルに仕込んだ地酒が一番。 ここピエモンテは、バルベーラ、ドルチェットといった、その手の気軽なワインも充実していて、地元の皆さんが飲んでいるのも、わが家で飲むのも、もっぱらそっちです。で、春先というのは、そういう気軽なワインが瓶詰めされる時期なんですね。 ワインというのは何年も寝かせた方が美味しくなると思われがちですが、そうやって年月とともに熟成して行くのは、一部の高級ワインに限られています。日常消費用の地酒は3年も経つとピークを過ぎて味が衰えていく感じ。むしろ、秋の収穫・醸造から何ヶ月か熟成しただけで瓶詰めされた若いワインが、ちょっと粗っぽいけどフレッシュな果実味があって、けっこういけたりする。 うちでは、普通毎日夕食の時に1本ずつ開ける/空けるので、まあ年間300本くらいは消費するわけですが、いちいちスーパーやエノテカ(酒屋)に買いに行くのは面倒なので、いつしか、ワイナリーから直接まとめ買いするようになりました。 以前は、車を出してワイナリーまで出かけ、醸造所を見せてもらったり試飲したりして(これがまた楽しい)、帰りに何箱か買って帰っていたのですが、最近は残念なことにそういう暇もあんまりありません。そしたら、それまで何度か通っていたこのDestefanisというワイナリーのご主人が、ついででよければ届けるよ、と言ってくれて、それ以来お世話になっているというわけです。今回買ったのは、赤のドルチェット・ダルバとバルベーラ・ダルバ、白のシャルドネ、合わせて66本。夏まで持つかな。たぶん持たないな。□

2006.03.30

-

春の訪れとサマータイム

日本はもう、桜とか菜の花とかが咲き乱れているそうですが、ここ北イタリアも、ちょっと更新をサボっているうちに、すっかり春の風情になりました。右の写真は、午後6時のミラノ中央駅。 イタリアも四季はけっこうちゃんとあるのですが、日本と違うのはその切り替わり方。三寒四温、という感じで徐々にくるんじゃなく、薄暗かった冬がある日突然、明るい春に変わるという感じです。今年も、先週末までは肌寒い曇りがちの天気だったのですが、昨日、今日はもう春爛漫。昨日は夕方ちょっと雷が鳴って雹が降ったりしましたが、今日は気温15度というぽかぽか陽気です。 イタリア暮らしも10年になると、何となく春の風物詩というのが生活の中に定着して来ます。ぼくにとってそういう意味を持つ世間的なイベントは、毎年3月第3週の週末に行われるミラノーサンレモの自転車ロードレース(自転車シーズンの本格的な幕開けを告げる、最初のクラシックレース)。そして、3月最終週の週末から始まるサマータイムの2つ。 サマータイムへの切り替えは、土曜日の深夜2時になった瞬間、時計を1時間進めて3時にするという強引なやり方で行われます。翌朝起きてみると、まだ9時のはずがもう10時だということになっている。何も悪いことをしていないのに、睡眠時間が1時間奪われるわけですから、理不尽なことこの上ありません。日曜日、つまりサマータイムの初日は、家中の時計を1時間進めるという作業をしなければならないのですが、これも面倒。でも、夕方になると、昨日までは7時過ぎにはもう暗かったのが、8時になってもまだ外が明るくて、それでやっと、ああいよいよ春が来たなあ、という感慨にふけることになるわけです。日の長さが1時間違うというのは、かなり劇的な感じがします。春分を過ぎて、そうでなくとも段々日が長くなるので、これから初夏まではあっという間です。□(追記)これは、昨日インテル対ヴィジャレアルが行われたサン・シーロ。8時になってもまだ光が残っていました。

2006.03.29

-

ミラネッロに向かいつつアルベルティーニを想う

2つ下、アルベルティーニ引退に関するエントリーにコメントをいただいたのですが、レスが長くなりそうなので、こちらで改めてちょっと考察を。01-02シーズンにアルベルティーニがミランを出た理由について、個人的には、純粋に戦力として不要になったから切られたわけじゃないだろう、という気がずっとしていました。アンチェロッティ監督2年目(実質1年目)のあのシーズンは、今になって振り返ると、最終的にチャンピオンズリーグを勝ったことも含めて、新たな黄金時代の第一歩を記す年だった、ということになります。しかし、アルベルティーニが切られたのは、プレシーズンキャンプも始まらない7月初めのこと。その時点ではまだ、そのシーズンのミランを特徴づけることになる一大エポック、すなわちピルロを中盤の底に下げてレジスタにするというアイディアは、影も形もありませんでした。ルイ・コスタ、セードルフ、ピルロとトップ下(当時はみんなそうだと考えられていた)ばかりが充実していたあのプレシーズン、ミランの中盤で守備的な仕事ができる選手は、ガットゥーゾ、アンブロジーニに加えて、ブロッキ(現フィオレンティーナ)、ダッラ・ボーナ(現サンプドリア)という顔ぶれでした。量はともかく質的に、アルベルティーニを切り捨てるに足るほど充実しているようには、とても見えなかったことを覚えています。当時アルベルティーニはまだ30歳。MFという消耗の大きいポジションとはいえ、運動量よりも頭脳で勝負するタイプのプレーヤーだけに、まだ衰えが目立つ歳ではなかったはずです。謎(?)を読み解く鍵になるかもしれないと思うのは、当時のミランが、ひとつの時代に区切りをつけて、新たな勝利のサイクルを築こうという状況にあったこと。実際あの年には、アルベルティーニだけでなく、コスタクルタ、セバ・ロッシという古参組の重鎮3人が切られました。コスタクルタだけは、移籍期限ギリギリになってもチームがみつからず(夏の間ずっと失業状態でトレーニングしていた)、最後の最後でミランにもう一度拾ってもらいましたが、アルベルティーニはアトレティコ・マドリードにレンタル移籍、そしてロッシは引退に追い込まれています。一度切られたコスタクルタが、あのシーズン、特にチャンピオンズリーグで決定的な仕事をして優勝に貢献し、39歳になった今もチームに残っているばかりか、つい昨日、2007年まで契約を延長したというのも、皮肉な話ではあります。そのコスタクルタが今なおそうであるように、アルベルティーニも(そしてロッシも)、ミランのロッカールームの中では大きな発言力と影響力を持っていました。もしかすると、アンチェロッティはそれを嫌ったのかもしれないという気もします。??と、ここまでは、取材先に向かう列車の中で書いていたのですが、目的地が近づいてきたので、一旦パソコンを閉じてガッララーテという駅で列車を降り、そこからタクシーに乗って、ほかでもないミランの本丸、ミラネッロに乗り込んできました。このエントリーのためではなく(そんな贅沢なことができたら素晴らしいんですけど)、某専門誌で連載しているジェンナーロ・ガットゥーゾのコラム(取材・構成をしています)を仕込むためです。写真はミラネッロの入り口にある受付の上に貼られているでっかいポスター。せっかくなので、そのガットゥーゾにもこの話題を振ってみました。すると、拍子抜けするくらいにあっさりと、こんな答えが帰ってきました。「デメトリオはあの時、控えとしてミランに残ることを拒否したんだ。その選択が正しかったかどうか、俺にはわからないけど」。もうずいぶん長くなってしまったし、この話の詳細は某WSD誌で読んでいただくのが筋なので、これ以上は掘り下げませんが、ニュアンス的には(というのは、かなりの推測を含んでいるという意味です)、ミランでレギュラーとしてやれるという自信を持っていたアルベルティーニと、レギュラーの座を保証できなかったアンチェロッティとの食い違いを、クラブ(ガッリアーニとブライダ)が仲裁した結果がアトレティコへのレンタル移籍だった、ということのように受け取れました。実際、移籍したアトレティコでのアルベルティーニは、イタリアとスペインのサッカーの違いに戸惑った部分もあったとはいえ、不動のレギュラーというわけではありませんでした。その翌年に移籍したラツィオでも、最初の2ヶ月は往年を彷彿とさせるプレーを見せたとはいえ、その後は大きくパフォーマンスを落としました。プロの世界というのは、過去の実績や名声すら、通じない時には通じない実力の世界です。アルベルティーニがそうだったかどうかは別としても、バティストゥータとかルイ・コスタとかヴィエーリとかロイ・キーンとか、最近のジダンやロベルト・カルロスとか、衰える時には本当に急激に、残酷なくらいに衰えてしまうもんだよなあ、と思わされるケースはたくさんあります。でも、そこからまた信じられないような復活を果たすケースだってたくさんあります。フィーゴがそうだし、デル・ピエーロも、そしてインザーギもそう。ラウールだって来シーズンはわかりません。ガットゥーゾは、「デメトリオが唯一後悔しているとすれば、あそこで控えという立場を受け入れなかったことかもしれないな。レギュラーにこだわらなければ、ミランの勝利に貢献することはまだまだ可能だったから」とも言っていました。その時の、ちょっとしんみりした表情は、帰りの列車の中でこれを書いている今も、まだはっきりと思い浮かべることができます。□

2006.03.24

-

腎臓の味、食事中に写真を撮ること

いつもサッカーの話だと飽きるので、今日は食い物の話を。と言っても、スタジアムじゃなくて普通の外食ですけど。ぼくは原則的に、気取ったリストランテよりも大衆的なトラットリアの方がずっと好みなんですが、たまには前者に行くこともあります。これは、先週の金曜日に地元(ピエモンテ州アレッサンドリアという町です)の某リストランテで食べた、子牛の腎臓(フランス料理で言うロニョン・ド・ヴォー。イタリア語だとロニョーネ・ディ・ヴィテッロ)の串焼きです。小さく切り分けた腎臓をローリエの枝で串刺しにして、ほんの軽く火を通しただけという、しごくシンプルなつくり。味付けは塩のみ。胡椒も使ってません。中がレアっぽい焼き加減も、ぷりっとした歯応えも、ちょっと血の味がする凝縮感のある味わいも、素晴らしいものでした。ロニヨンは、フランス料理だと煮込んだり、ソテーでもマスタードソースとかで食べたりするみたいですが、素材の味をそのまま出そうとする傾向が強いイタリアでは、いいリストランテでもこういう風に直球勝負で出てきたりします。素材に自信があるからできるんでしょうけど。ところで、外で食事している時に、出てきた皿の写真を撮るという習慣は、これまでまったくなかったのですが、やってみるとどうもあんまり具合のいいもんじゃないですね。皿がサーヴされた時というのは、期待と食欲が一気に盛り上がる、最も晴れやかな瞬間なわけです。お皿に目を落とし、思わず口元が緩むのを感じながら、ふふふ、とか言ってナイフとフォークに手をかけ、おもむろに最初のひと口めを口に運ぶ??。その一連の流れこそが幸福の絶頂、と言ってもいいくらい。ところが、その間に、カメラを取り出して写真を撮るという、まったく異質な行為が挟み込まれると、気持ちの盛り上がりに水を差されて何だか白けちゃう。テーブルの華やかな雰囲気がふっと萎む感じがするんですよね。これからは、写真を撮るにしても、せめて二口か三口食べて気持ちが落ち着いてからにしよう、と心に誓ったのでした。□

2006.03.20

-

デメトリオ・アルベルティーニの憂鬱

火曜日はCLラウンド16で唯一残っていたインテル対アヤックスを取材。スコアは1-0でしたが、内容は、イタリアの新聞でよく「ピッチ上にはひとつのチームしかいなかった」と書かれる類いの、まったく一方的な展開。あれだけ攻め立てて1点しか取れないってのは一体何なんだ、という試合でした。理由はわかってるんですけどね。その会場になったミラノのサン・シーロでは、翌水曜日に、デメトリオ・アルベルティーニの引退試合が行われました(昨日はスタジアムには行かなかったので、写真は以前に撮ったミランのゴール裏を。巨大な横断幕には「クルヴァと共に闘え」と書いてあります。クルヴァはゴール裏のことね)。さて、御存じの通りアルベルティーニは、コスタクルタ、マルディーニと並ぶミラン生え抜き最後の世代。87-88シーズンに17歳でミランのトップチームにデビューして以来、01-02シーズンまで14年間に渡ってミランでプレー、ライカールト、デサイー、アンブロジーニとパートナーを変えながら、常に攻守両面を支えるキープレーヤーとして、ミランの中盤に君臨しました。しかし、そのキャリアの晩年は、決して恵まれたものではありませんでした。まだ31歳だった2002年夏、あと1年契約を残していたにもかかわらず、突然ミランから戦力外を通告されてアトレティコ・マドリードにレンタル移籍。その翌年はラツィオ、そして昨シーズンはアタランタと、所属するクラブの格を下げながらプレーを続けることになりました。そのキャリア最後の一花ともいえるのが、昨シーズン後半のバルセロナでした。昨年1月、かつての僚友ライカールトの要望を受け、アタランタとの契約を解消して移籍。出場機会は決して多くありませんでしたが、ロッカールームのまとめ役として、チームの誰からも尊敬される存在だったといわれます。ところが今シーズンは、レンタル先から戻ってきたカンテラ出身の若手に押し出される形で、確実と思われたバルサとの契約更新がご破算に。それが確実になった8月半ばの時点では、すでに納得のいくオファーを得ることは難しく、結局そのまま引退に追い込まれることになってしまいました。ベルルスコーニ体制になってからのミランは、クラブに栄光をもたらした主力選手に対しては、常に手厚い扱いをもってその貢献に報じてきました。ほとんど出場機会のないシミッチをチームに残して、ディフェンス陣の若返りを先送りしたという事実が端的に示すように、本人が望まないのに移籍を促しチームを追い出すことは、ほとんどなかったと言っていいでしょう。アルベルティーニは、その中で唯一の例外でした。10年以上に渡ってチームの主軸として活躍し、イタリア代表でも79試合出場(歴代7位)を記録したほどの選手を、ミランは唐突に切り捨てたのです。そこには間違いなく、何らかの(かなり重大な)理由があったはずですが、その真相は今なお謎のままです。ぼくもミランの関係者(監督、選手、スタッフ)に何度か訊ねたことがありますが、誰もが言葉を濁したものでした。もちろん本人も「わからない」としか語ろうとはしません。しかし、「My Way」という恥ずかしいくらいベタなタイトルがつけられたこの引退試合を主催したのはミランです。両者の間に(というか少なくともアルベルティーニの側に)何がしかのわだかまりがなかったはずはないと思うのですが、それももう終わったこと、すべてを水に流して、アルベルティーニがミランで残した功績を賛え、引退の花道を提供しようということなのでしょう。ガッリアーニ副会長は「ライカールトやアンチェロッティ、ファンバステンを初めとするOBたちのように、監督への道を歩むつもりなら、その第一歩として育成部門の監督のポストをいつでも提供するつもりだ」と語っています。このイベントは、アルベルティーニがいかに周囲の仲間から尊敬され愛されてきたかが、はっきりと伝わるものになりました。目玉になったのは、彼が所属した2つのビッグクラブ、ミランとバルセロナの現役、OBによる親善試合。2つのクラブの過去と現在のスターたちが、一人残らず、と言ってもいいほど、サン・シーロのピッチで一堂に会したのです。集まった人々の名前を、全部は無理なので一部だけでも挙げてみましょう。現役組を含めると、バロンドールが何と7人!ミランOB:バレージ、ファン・バステン、ライカールト、グーリット、ボバン、パパン、デサイー、ウェア、マッサーロ、エヴァーニ……(監督カペッロ)バルサOB:ストイチコフ、ナダル、ラウドルップ、スビサレータ、フリオ・サリナス……(監督クライフ)呼ばれたけど来なかったのは、ロマーリオ(ブラジルで現役続行中)とバッジョ(アルゼンチンでハンティング中)くらい。現役組はもちろん両チーム全員集合。バルサも、故障中のメッシやシャヴィを除き、ロナウジーニョ、エトー、デコ、ジュリ、プジョールなどフルメンバーがイタリアまでやってきました。たった半年だけ在籍した選手のために、シーズン中だというのにバルサがこれだけのことをするというのは、普通ではちょっと考えられません。すべてはアルベルティーニの人間性ゆえでしょう。この日彼は、30m近い正面からのフリーキックを右のアウトフロントにかけてゴール右上隅に叩き込むという、全盛期を彷彿とさせる姿をみせてくれました。まだ34歳、プレーを続けようと思えばまだ1、2年は十分やれるに違いありません。でも、バルセロナでライカールトともにリーグ優勝を勝ち取り、こうして2つの偉大なクラブの人々に暖かく送られつつキャリアに幕を引く、というのも、美しい終わり方であることは確かです。少なくとも表向きは。□

2006.03.16

-

デッレ・アルピの空席(追記あり)

昨日はトリノでセリエA、ユヴェントス対ミランを取材。いつも食い物の話ばっかりだと飽きるので(それにトリノの屋台はミラノのそれとほとんど変わらないのです)、ちょっと話題を変えます。このユーヴェ対ミラン、一応、スクデットの行方を決定的に左右する、一年の計ともいうべき直接対決だったわけですが、この時点で勝ち点差がすでに10もあって、引き分けでもOKのユーヴェと、勝ってもなお7ポイント差で何とか希望をつなぐという以上は期待できないミラン、というぬるい力関係を反映した、退屈で見どころに欠ける一戦に終わりました。トリノのスタディオ・デッレ・アルピは、6万7000人のキャパがあるのですが、この日の観客は3万9000人と、たった半分強の入り。チケットが、一番安いゴール裏で50ユーロ(約7000円)という非常識な高さだったこともありますが……。上の写真は、試合開始10分前のスタジアムです。試合後の記者会見で、スペイン人の記者がミランのアンチェロッティ監督に「スペインだったらこういうビッグマッチには8万、9万の観客が入るが、これはどういうことなのか?」と訪ねていました。「我々のホームであるミラノのサン・シーロはいつも満員ですが何か?」というのが名将のお答え。実際、デッレ・アルピは客の入りが悪いことで有名です。これ↓は、11月に行われたCLグループリーグの大一番、ユーヴェ対バイエルンのバックスタンド。あり得ないくらいの空席。この日の観客数は2万人くらいだったと思います。これと比べたら昨日は大分ましでした。とはいえ昨日、スタジアムの記者席でご一緒した日本サッカージャーナリズム界の重鎮・後藤健生さんは「いやあ、この試合日本でやってくれたら、一番安い席が1万5000円でも満員になるのに、勿体ないなあ」とおっしゃっておられましたが。□(追記)このスタディオ・デッレ・アルピ、トリノ市の所有なのですが、ユヴェントスが99年の貸借権を手に入れており、今シーズン終了後から2年かけて大改築される予定になっています。邪魔な陸上トラックを取り払い(ピッチの向きを90度変えるという話もあり)、キャパも現在の6万7000から3万5000程度まで落として、その代わりに快適性を大幅に高めた最新鋭の設備にしようという目論見(チケット代の高騰は必至)。スタジアムの改装で収容人員を半分強まで落とすというのは前代未聞ですが、まあユーヴェの場合、それしか集客力がないのだから仕方ありません。イタリア人の半分から嫌われている(=半分から愛されている)と言われるほど、全国レベルでは圧倒的人気を誇るユーヴェですが、地元トリノでは、もうひとつのクラブであるトリノ(現在セリエB)と人気を二分しており、集客力もほとんど変わらないのが現実です。ただ、最近はずっとトリノが弱いので、子供たちはみんなユヴェンティーノだという話もあり。10年後、20年後には、スタジアムをまた改装してキャパを拡大しなきゃならなくなるのかもしれません。ちなみに、デッレ・アルピの改装中は、そのトリノが来シーズンから本拠地とすることになったスタディオ・オリンピコ、つまりトリノ五輪の開会式で使われたスタジアムで、ユーヴェのホームゲームも行われることになっています。このスタディオ・オリンピコは、元を正せば、デッレ・アルピができる90年までユーヴェとトリノが本拠地にしており、その後は2004年までユーヴェが練習場として使用していたスタディオ・コムナーレを改装したものです。つまり、ユーヴェとトリノは、16年ぶりにかつてのホームスタジアムに戻って戦うことになるわけです。後藤健生さんは、かつてのコムナーレで80年のヨーロッパ選手権を観戦したそうです。年季が違いますね。□

2006.03.14

全55件 (55件中 1-50件目)