2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006年10月の記事

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

一昔前に書いた短編小説的なものをアップしてみました。

『帝国の終焉』 人には誰にも独特な悪癖、と呼べるものがあるだろう。いたって標準的で普通の人間を自他共に認められている僕にもそれはある。いやむしろ、そうであるからこそ僕には“悪癖”がある、と言えるのかもしれない。 悪癖は大まかに分類して二つのカテゴリーに分けることができる、と僕は思う。他人に迷惑をかけるものと、そうでないものだ。しかしながらこれは、「悪癖審査会」なるものがあって厳格に分割されているわけではなく、心がけ次第でどうにでもなる問題だ。いらだったときに動く右足も、歩きながら吸うタバコも、酒を飲みすぎてひどく吐くことも、時と場所などを考慮に入れれば、迷惑に感じる人間は減少し、その数をゼロにすることだって不可能な話ではない。 だから僕は自分の悪癖を初めて自覚したその日から、誰かに迷惑をかけたり、いやな気持ちにさせたりしないように、僕なりに心がけてきた。そしてそれは一応うまくはいっている。でもその点に自信があるからといって、僕はこの悪癖を誰かに話したりすることはできない。僕が行っている行為はきっとひどく人の道に反したものであるだろうし、それを知られてしまえば僕の人格が疑われてしまうのは必至であるからだ。僕は日々、その恐怖と闘いながら、悪癖を繰り返す。歯車はぐるぐると回り続け、それはきっと、おそらく、絶対にとまらないのだ。 ここ数年、僕の仕事が休みのほとんどの日にその悪い癖が出る。 昼前に目が覚めると、熱いシャワーを浴び、髪を丁寧に洗い、いつもより念入りにひげを剃る。風呂場を出てしっかりと体についた水滴を拭き、新品のパンツを履いてスーツに袖を通す。 愛車にキーを差し込んでエンジンをかける。さあ今日はどこへ行こうか。もちろん行く当てなんてない。僕と車はゆっくりと動き出す。 食事は途中でコンビニに寄って買う。サンドイッチとコーヒーが好ましい。ピクニックのようだ。でも僕はあまりに晴れている日には少しがっかりする。素人は雨が良い、と考えそうであるが、これは大きな間違いだ。うっすらと曇っていて、場合によっては少しだけ雨が降り出しそうな、そんな日が僕の好みだ。 時間的に最も良いのは目が覚めてから3時間半で目的の場所を見つけたときだ。距離的にも申し分ないし、時間帯も良い。 僕は少し離れたところに車を停めて(歩いて15分程が良い)、車の中で最後の準備をする。内ポケットから真っ黒なネクタイを出し、それをゆっくりと締める。携帯電話の電源を切る。そしてバックミラーを見て自分の顔を確認する。その顔は間違いなく、知人の、それも数年間会ってはいないけれど、それなりにお世話になった知人の葬式に参列する男の顔だ。よし、お葬式の始まりだ。 ほとんどの場合、車から出た瞬間から僕は一言も発さない。何度か会釈をし、香典を納め、適当な名を記す。後は座って、または立って、ひたすら何かを聞いていればいい。簡単なものだ。 人は本当にいろんな場所で日々、死んでいく。ちょっとしたコツさえ掴めば、どんな日にどんな場所で人が死ぬものかがわかってくるようになる。それでも大体の地区を回ってしまうとある程度は拠点を変えなければならないために、僕はこの数年でこの悪癖のために二度引越しをした。そしてその間に、僕がどれだけ車を走らせても葬式にめぐり合えなかった日は、僕が覚えている限りでは二十回ほどしかない。そんな日には僕は、僕のガールフレンドの誰かを誘って、とびきり高くてうまいものを食べに行く。僕が誘った女の子は、とびきり高くてうまいものを食べることができてとても幸せそうに見える。だから僕だって幸せな気持ちになる。「今日は誰も不幸せそうではありませんでした。」 一言で葬式、と言ってもそれには様々なバリエーションがある。とても悲しいものから、少しだけ安心して笑みがこぼれそうになるものまで様々だ。こんなことを言っても信じてはもらえないかもしれないけれど、悲しい葬式に立ち会ったときはとても悲しい気持ちになるし、泣いてしまう時だってある。 葬式は、同じく“式”と名のつくものでも、結婚式のそれとは大きく異なる。僕の知る限りでは結婚式と呼ばれるものは、大体変わりばえのしないつまらないものだ。料理は派手なだけでまずいし、誰の話を聞いてもちっとも面白くない。意識を集中しなければ、僕と新郎(ときとして新婦)がどんな関係にあったのか、さらには一体どんな人の結婚式なのかですら忘れてしまう。二ヶ月と三週間前に出席した結婚式と、今日のものがどう違うのかなんて僕にはほとんどわからないし、ひょっとすると会場を間違えて赤の他人のものに出席したところで、僕は最後の最後までその事実に気がつかないかもしれない。ひどい話だ。 でも葬式は違う。陳腐でくだらないスライドによる説明がなくたって、亡くなったのがどんな人だったかはわかる。彼(ときに彼女)の生い立ちや妻(ときに夫)との馴れ初めがわからない代わりに、その人の人生の中心を通っていた軸、とでも言うべきものがわかってくるのだ。それにたとえ、坊主の話がつまらなくたって、仲人のそれよりはよっぽどましだ。 どんな葬式も結婚式とは違って、忘れられない印象深いものではあるが、その中でもとりわけ印象深く、決して忘れられないものは、確かにある。その理由は僕にはわからない。それはとりわけ特異であったというわけではなく、奇妙であったというわけでもなかった。ただ、そこには他の葬式にはない、何らかの終焉が存在しているように感じられた。

2006/10/02

コメント(61)

-

続き

その日、空はうっすらと曇っていて、道路が少し濡れていた。僕が目を覚ます前にわずかに雨が降っていたようだった。 僕はいつもどおりに当てもなく車を走らせ、途中でローソンに入って野菜のサンドイッチとブラックの缶コーヒーを買った。車の中でそれを食べ終えて、コーヒーを飲み、タバコを10本ほど吸ってもその日は葬式が見つからなかった。CDは回転し続けるのに飽きたようであったし、僕のお腹だって空いてきた。やれやれ、こんな日もある。 僕は半ばあきらめて、今夜の食事に誰を誘って何を食べようか考え始めていた。僕は無性に中華料理が食べたかった。高級な油で高級な食材を炒めた、とびきり値が張ってとびきりうまいやつがいい。誘うのは、最近ひょんなことから仲が良くなった秘書課の女の子にしよう。彼女は、とびきり美人というわけではなかったが、若く、背が高くてスリムで胸は小さかった。僕は彼女の唇が、中華料理の油で濡れるのを見てみたかった。中華を食べた後は、おしゃれなバーへ行き、マタドールを飲む。彼女はきっと酔っ払って(酔っ払ってなくても酔っ払ったふりをするだろう)僕と寝たがるだろうし、僕だって彼女を抱いてみたくなるはずだ。ふむ、悪くない。 そんなことを考えていた矢先、一瞬頭の上のほうで、右折しろ、という声が聞こえた気がした。残念ながらとびきり高級な中華料理は、また今度の機会になりそうだった。 その葬式は見るからに暗いものだった。いや僕には、実際に見なくてもそれが暗いものであるのはわかった。勘違いしてほしくないのは、“暗い”葬式が必ずしも“悲しい”葬式であるとは限らない、ということだ。(逆に“悲しい”葬式はほとんど必ず“暗い”ものであるが。)この場合はそれに当たるものであった。車の中から一瞬見ただけでも、家は木造の古い平屋で、庭は荒れ果てていることがわかった。車を降りる前に、僕は一息ついて気持ちを落ち着かせた。どう考えても今日はこのまま車を停めずに引き返し、秘書課の女の子と寝るべきだった。でももちろん僕にはそうすることができなかった。僕には、誰かの死を見取る責任があった。それはおそらくは僕の勘違いだろうが、少なくとも僕にはそう感じられた。 いつもどおり、香典を納めて記帳をしようとした僕は、その日うまく適当な名前を思い浮かべることができず、本名を書いてしまった。僕は偽名を書くことにひどい違和感と罪悪感のようなものを感じた。その理由はすぐにわかった。 僕の後ろに並んでいたのはどうやら刑事らしかった。僕にはそれがすぐにわかった。僕は仕事で何度か刑事と一緒になったことがあるが、彼らはみな決まって同じ容姿をしているように、僕には感じられた。何日も洗っていないスーツにはタバコの臭いが染み込み、寝不足とストレスが肌に出て、彼らは実際の年齢よりひどく“老い”を感じさせる人種だった。僕にとっては最も葬式で(葬式でなくても)会いたくない人たちだ。故人の家族にとってだってそうだろう。 彼らは二人組だったが(大抵彼らは二人組で行動する)、二人とも猫背で、いかにも不健康そうに顔が焼けていた。僕の目には二人の顔までが同じであるように映った。もしかしたら双子の刑事なのかもしれないな、と僕は思った。それならドラマのように捜査の方針でぶつかり合うことだってないし、好みだって同じはずだから、張り込み途中で片方が買い物に行ったときに、もう片方が袋の中身を空けた後で、「アンパンは粒あんだろうが!!」なんて怒られる心配もない。やれやれ。 亡くなったのはどうやら一家の主であるようだった。年齢はおそらく四十台半ば。いかにも粗野で乱暴で大酒飲み、といった顔の男だった。この手のタイプはおそらくギャンブルも好きだろう。そんなことは僕でなくたって、二時間ドラマを見たことのある人なら大抵わかる。 妻らしき人物はそれより少し若く、そばにいる三人の子供たちはとびきり幼かった。妻子は泣き崩れることもなく、ただそこにいた。そう、ただそこにいる、といった感じであった。よく見ると妻の顔にはあざらしき痕があり、子供たちはみな妙に痩せていた。親族らしき人たちがひそひそと耳元で何かを囁きあっていた。何となく刑事がやってくる意味がわかった。暗くていやな葬式だ。 僕は焼香を済ますと外に出てタバコを吸った。僕のそばで近所の住人らしき中年の女二人が話をしていた。二人は当たり前のように黒装束を身にまとっていたが、その佇まいや仕草からは「慈しみ」のようなものではなく、明らかな「好奇心」が見て取れた。 二人の話によると故人は僕の思ったとおり、粗野で乱暴で大酒飲みだった。ギャンブルの話は出てはこなかったが、もしやっていなかったのだとしたら、それは単に金がなかったからだろうな、と僕は思った。 「きっと奥さんがやったのよ。」 まるまると太った方の女が言う。こんな女には絶対に高級な料理なんて食べさせたくない。 「しっ、声が大きいわよ。」 痩せた方の女が人差し指を立てて唇につける。そして僕の方をちらりと見る。僕はもちろん、何も聞こえなかったふりをする。僕の聴覚が異常に発達していることなんてここでは誰も知らない。 「転んで階段から落ちるなんて都合が良すぎると思わない?」 「でもひどく酔ってたらしいしね・・・。もう誰にもわからないわ。」 「きっと刑事が私たちの家にも来ていろいろと聞くのよ。『夫婦仲はどうでした?』とか、『旦那さんはきちんと仕事をしてましたか?』とか。きっとベテラン刑事とハンサムな若い刑事のコンビよ。」少し間が空いて今度は痩せた方が話し出す。きっと今の間で痩せた女は『ベテラン刑事とハンサムな若い刑事のコンビ』なるものを想像していたのだろう。僕も挑戦しようとしたが、どう頑張ってみてもそれはうまくはいかなかった。 「でも・・・殺されたとしても仕方なかったんじゃない・・・?奥さんひどく苦労してたみたいだし・・・。殴られたり。奥さんのパートのお金もほとんどむしり取られてたみたいじゃない。暴君だわ。」 「それで奥さんが逮捕されたら気の毒ねぇ。子供たちはどうするのかしら。」 聞いていて僕はひどく気分が悪くなった。二人の中年をギロリ、と睨みつけたが効果はなかった。気がつくと空はどんよりと曇り始めていて、今にも雨が降り出しそうであった。車に戻って僕は携帯電話の電源を付け、秘書課の女の子に電話をしてみた。七回目のコール音で彼女は電話に出た。彼女はテレビを見ながらストレッチをしていた。僕は、今から4時間後にとびきり高くてとびきりうまい中華料理を食べに行こう、と彼女に言った。 「いいわ、行きましょう。」少し考えて彼女は答えた。 「昔の宮廷に出てくるようなやつがいいわ。皇帝が食べそうな。とびきりおいしくて、とびきり健康的で、それでいてとびきり高カロリーなやつ。」 僕は帰りの車の中でネクタイを緩めながら、皇帝が食べる料理を想像してみた。でもうまくはいかなかった。きっとすでに帝国は崩壊し始め、終焉を迎えているのだ。僕らはその影響が僕らの国に及ばないように、手立てを考えなければならない。目下のところ、僕がしなくてはいけないのは、中華料理店に予約の電話をすることだった。

2006/10/02

コメント(0)

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- ☆そんなつながりも

- (2025-11-14 10:50:04)

-

-

-

- みんなのレビュー

- 茅野市の…

- (2025-11-13 18:39:04)

-

-

-

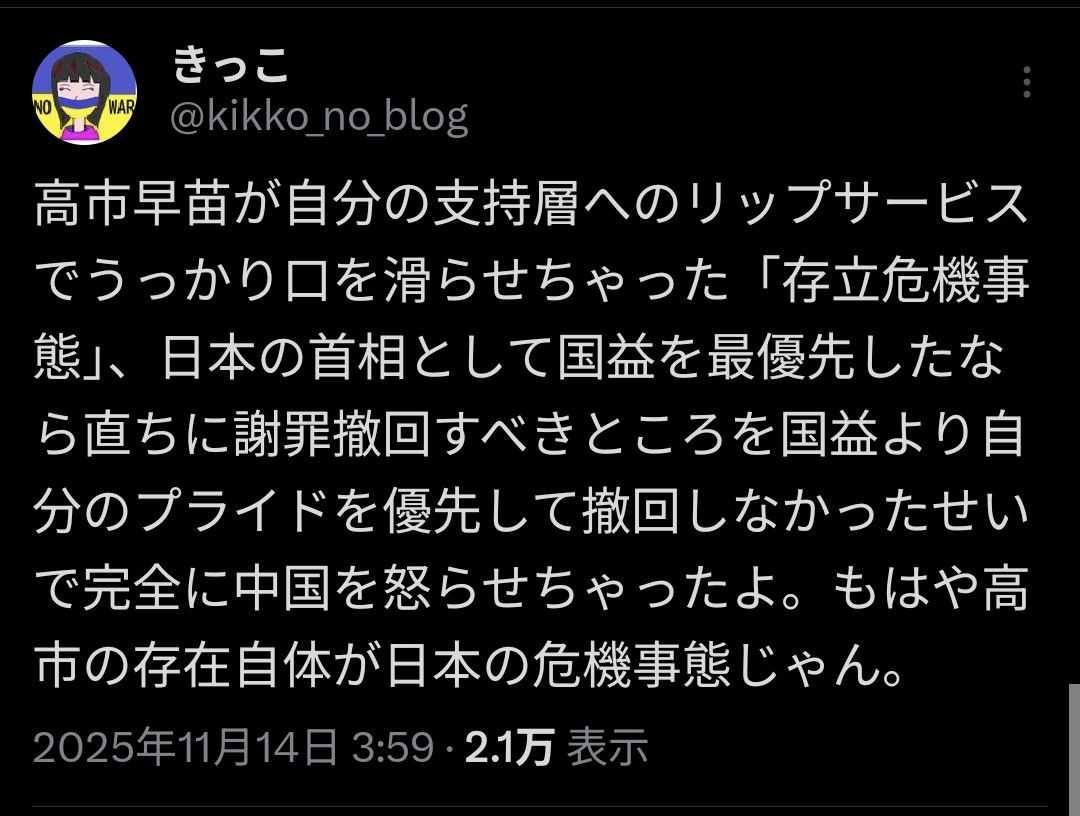

- 政治について

- 高市自体が危機事態。

- (2025-11-14 13:35:04)

-