千島学説がん考察

★千島学説入門

千島学説の考察を稲田先生の文をお借り掲載させていただきます。新しい希望をもつ人のために。

000201]ガン治癒法:3「ガン=血液浄化装置」2006-04-03

「ガンは一種の慢性炎症」とする千島博士は、そこに生命システムの絶妙な治癒反応を見る。

ガンは決して悪魔などではなく、それはむしろ血液悪化の危機を知らせるシグナルなのだ。

ガンという名の慢性炎症は、体の一定部位に血液が集中・うっ滞して起こるもの。

そしてガン細胞もまた、病的な赤血球が「炎症」という治癒反応のプロセスの中で異常分化(ガン化)したものにほかならない。

ここでもう一度「炎症徴候」のおさらいをしておこう。

炎症には紅、腫、熱、痛、機能障害という5つの特徴があり、ほとんどの病気がこの炎症反応を伴う。簡単に言えば、体のどこかが赤く腫れて、熱をもって痛い…。

その結果、生理的機能に支障が生じ、そのまま放置しておけば死に至ることもある。

しかし「紅、腫、熱、痛」は健康回帰に向けての炎症反応=治癒反応であり、その主役を担っているのは血液である。

だから血液を正常化するなら、炎症もしだいに治まっていくのである。

千島学説全集をあちこち引っくり返してばかりいたためか、つい表現が固くなり、ややこしく分かりにくくなってしまったようだ。

千島博士は研究者として、観察事実に基づいた専門的な記述を全集5550ページにもわたってあくことなく展開しているのだが、そんな世界に引き込まれてしまうと、ついぼくまで顕微鏡下の生命の海に溺れてしまいがちになる。

しかし、本書は決して専門的な医学書ではない。

テーマはあくまでも「千島学説的ガン治癒法」にある。

そこで専門的な記述などは大胆に昇華して、千島学説に言う「ガンという名の治癒反応」を、森下博士の分かりやすい言葉に置き換えて紹介してみることにしよう。

ガンというと、体のいろいろな部分にできるガン腫(オデキ)になったところだけがガンだと思われています。

しかし、これは間違いです。このガン腫というオデキは、いわば結果としてできたものなのです。ほんとうに「ガン」と呼ばなくてはならないのは、そのオデキをつくらせたものです。 そのオデキをつくらせた蔭の悪魔は何でしょうか。それは「血液の汚れ」なのです。

血液が汚れると、それが体のなかのいろいろなところに炎症をおこさせますが、その炎症の一つが、まさにこのガン腫です。

血液が汚れてくると、その人の体でいちばん敏感なウィークポイントにこのオデキがあらわれるのです。

ガンの正体が「血液の汚れ」だとしますと、このガン腫というオデキは、いったい何なのでしょうか。

ガン腫は、実は体がつくりだした「浄化装置」なのです。

つまり、血液が汚れに汚れてしまって、このままでは命もあぶなくなるというときに、 このガン腫ができて血液をきれいにしてくれる働きをするのです。

最近、フランスの学者がガンのオデキのなかで抗毒素ができて、それが血液中に分泌されていることを発見しました。

いままでは、ガン腫は悪魔の創造物だから、切りとるとか、放射線で焼き殺すとかしてやっつけなければならないとばかり思っていたものが、抗毒素を血液中に送りこみ、 病気の毒素を中和してくれていることがわかったのです。

血液が汚れるというのは、こういった毒素が血液のなかに入りこむことです。

毒素が腸のなかでつくられ、その結果できるガン腫というオデキは、その血液をきれいにするための浄化装置です。

まったく体というものはうまくできているものと感心するばかりです。

だから、ガンになった、ガン腫ができたということは、むしろ喜んでよいものです。ですから、ここのところをよく理解し、頭を切りかえて下さい。

もし、体のほうでガン腫をつくってくれなかったら、人間は汚れた血液のまま、急転直下、死んでしまわなければなりません。 ガン腫ができるおかげで、生きのびることができるのです。

「血液が汚れると、それが体のなかのいろいろなところに炎症をおこさせる」と、森下博士もまた「ガン=慢性炎症」を指摘する。しかも森下博士はこの慢性炎症反応を、血液の汚れを浄化する体の絶妙な「浄化装置=安全弁」と命名する。

「ガンは悪魔」どころか、むしろ「救い主」であり、「ガンは怖い」どころか「ありがたいもの」なのだ。

同じガンでありながら、見方が違えば気分も全く違ってくる。

ガンを敵視して徹底抗戦を宣言すれば、絶えずガンの逆襲に怯え続けなければならなくなるが、ガンに感謝して考え方や生き方(生活習慣など)を変えれば、やがて「浄化装置=安全弁」も不要となる。

実際、森下博士はお茶の水クリニックで、数多くのガン患者を治癒に導いてきた。ぼくの友人の母もその一人であった。

ガン治癒で何よりも大切なことは、ガンそのものをやっつけることではなく、「ガンというそのオデキをつくらせたもの」を消してしまうことである。

森下博士ふうに言えば、「ガンは血液の汚れを浄化する装置」なのだから、血液がきれいになれば浄化装置は不要化する。

「ありがたいガン=浄化装置」にいつまでもずっとそこにいてほしいと思っても、血液がきれいになってしまえば、不要化した浄化装置は勝手に解体されて消えてしまうのだ。

ということから、「きれいな血液を造る」ことが最大のテーマになってくるわけだが、

それには血液の素=食べ物を変えることがまず不可欠となる。

それに加え、大きくなりすぎた「ガン=浄化装置」を積極的に縮小させていく方法もある。「体細胞(ガン細胞)→赤血球」という可逆的分化を進めるというのがそれである。

000202]ガン治癒法4:「食事の3 S 2006-04-03

「きれいな血」と言えば自然食、あるいは玄米食、「ガン細胞を血に戻す」と言えば断食と、ここまで読み進めてくれた賢明な読者なら、きっとすぐに連想してくれることだろう。

実際、まさにそのとおりでもあるのだが、ぼくとしては「そこに着地して終わり」ということにはしたくない。

自然食や玄米食、そして断食をすることがガン治癒に効果を持つことは重々認めながらも、

人間の身体は決してそれほど素直で単純なものでもないからである。

それに、自然食と聞いただけで嫌な記憶を思い出す者もいるにちがいないし、玄米食という言葉にもどこか怪しい響きがある。

まして断食などと言えば、理解しようという思い以前に、拒否反応が起こってしまうにちがいない。実際、「そんなことまでして長生きしたくないよ」という声が聞こえてきそうである。

というわけで、ぼくは「千島学説的ガン治癒法」として、ここで自然食や玄米食の効用をあえて長々と書かないことにする。その種の本は本屋さんに行けばそれこそ山ほど積まれているし、あえて書かなくても「肉食はいけない」とか「砂糖の摂り過ぎは害」「食品添加物の危険」等々は常識的にほぼ知られていることでもあるからである。

さらに、若き日のある一時期「自然食」にはまってしまったことがあるぼくには、「自然食・玄米食」という言葉そのものにどこか抵抗感があり、この表現には食傷気味でもある。

というよりは、そこに「自然食教」的な不気味な呪縛感すら覚えてしまうのである。

というのもその当時、巷には「○○式自然食」といった運動家集団が乱立して覇を競っていて、同じ自然食を標榜しながらも「目くそが鼻くそを嗤う」がごとき論争をし合っていた。

そのさまはまるで陰険な新興宗教さながらで、各集団の掟は厳しく、「これはダメ、あれもダメ」と「食」を「思想」によって厳しく管理しきっていたのである。

たまたまそんな場面に出くわしただけだったかもしれないが、以来ぼくには「自然食・玄米食」という思想を、どこか冷ややかな目で眺めてしまうクセがついてしまったようである。

その後自然食ブームは、「思想」から「ビジネス」にシフトして広がっていった。

いわく「有機・無農薬・安全食品」等々である。

実際、巷には得体の知れない危険な食品があふれ返っていたから、なるほどビジネス的にはうまみがあったにちがいない。その中にはまさに涙ぐましいほど実直な価値ある商品たちもあったが、しかしそこには単なるビジネス便乗型の、かなりいい加減でいかがわしいものも多々混じっていたような気がする。

そんなこともあって、ぼくはここで厚顔にも「自然食・玄米食のススメ」を単純に声高に叫ぼうとは思わない。

そうは言いながらも、ガン治癒の最後の決め手の一つは「結局は食べ物」という強い思いもある。食が血液の質をやはり決定的に決めてしまうからである。

しかし食べ物は誰かに強制されて食べても意味がなく、自ら感謝しておいしく食べてこそ、初めて健やかな血となり、肉(体細胞)となってくれるのだ。

というわけで、自然食・玄米食についてはこれ以上触れないことにする。

ただ一つだけ「ぼくの場合」に関して言えば、玄米は正直、本当においしいとぼく自身は思う。わが家の場合は妻が玄米にさまざまな雑穀を混ぜて炊いてくれているのだが、その深みのある味は白米がまさしくカス(粕)に思えてしまうほどだ。それは玄米のゆえだろうか、それとも妻の腕か、愛情か。あるいはぼく自身が玄米に好感を抱いているがゆえかは知らない。

かつての恩師宮沢秀明さんは「おいしいから生で食う」と言ったが、ぼくもまた「おいしいから、いま玄米を食べている」。ただそれだけのこと。

味覚に関しては人それぞれなのだから、「まずくても食え!」と言ってしまっては、ぼく自身がいちばん嫌いな「玄米教の教祖」になってしまいそうでもある。

だからそれだけは絶対に強いないようにしたい。

ぼく自身のどうでもよい「食雑感」はともかくとして、千島博士は「ガン治癒のための食」をどう考えているのだろうか。それについて紹介してみたい。

千島博士はずばり一言で言う。「3S主義」と…。ここで言う3Sとは、「菜食・少食・咀嚼」である。

これについてはあえて説明するまでもないだろう。

文字どおり、植物性の食材(穀物・根菜類)をよく噛んで少なく食べる。というよりは、実際に食べてみれば分かるように、玄米をよく咀嚼して食べれば、少ない量でも十分な満足感が得られる。何よりも大事なポイントは「咀嚼」にあるのだろう。

ところが千島博士の「3S」の内容を、実は長い間勘違いしてぼくは人に語ってきた。

「菜食」を「粗食」と間違えて思い込んでいたのである。

ここで言う「粗食」とは「美食」に対する概念であって、決して「粗悪な食」という意味ではないのだが、「粗食=素食(素朴な食事)」になぜかぼくは魅かれてしまう。

ちなみに「菜食」はぼくのイメージの中で「粗食=素食」に含まれていた。

玄米もまたしかりである。ということで、千島博士は「3S=菜食・少食・咀嚼」を勧めてはいるが、ぼく自身は勘違いに気づいたこれからも「粗食・少食・咀嚼」の道を進んでいきたい。

こんなことを書いてしまうと、まるでぼくが仙人のような生き方をしているかのように思われてしまうかもしれない。

ところが実際には、「3S」は基本食に限ってのことである。それについてはあとで告白するかもしれないが、とても人様には言えないようないい加減さがぼくにはある。

このような本を書く以上は、千島学説の優等生的な暮らしぶりを披瀝しなければならないはずなのに、千島博士から「破門」を宣告されてしまいそうな、隠されたひどい実態がぼくにはあるのである。

そのことをいやと言うほど強く自覚させられたのが、同じく千島学説的なガン治癒にトライして、見事に肺ガンを克服した国際弁護士Kさんの「肺ガン治癒の記録」を読んだときだった。Kさんもまた「千島学説研究会」のメンバーであり、彼の場合は文字どおり優等生的な努力の果て、ついに「右上肺部外側の直径3・2センチのガン」を鮮やかに消し去ってしまったのである。

ということで、「千島学説的ガン治癒法」の一つのケースとして、以下にKさんの事例を紹介してみたい。そこには、ぼく自身脱帽させられてしまうほどに確かなガン治癒の足跡がある。

そしてそれは、ガンに苦しむ多くの人々に大きな希望を与えてくれるにちがいない。

by 稲田芳弘 mag2メルマガより

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 喘息・橋本病・胃潰瘍・筋緊張型頭痛…

- 治らないと諦めていた症状が完治した…

- (2025-05-21 00:28:42)

-

-

-

- 闘病記

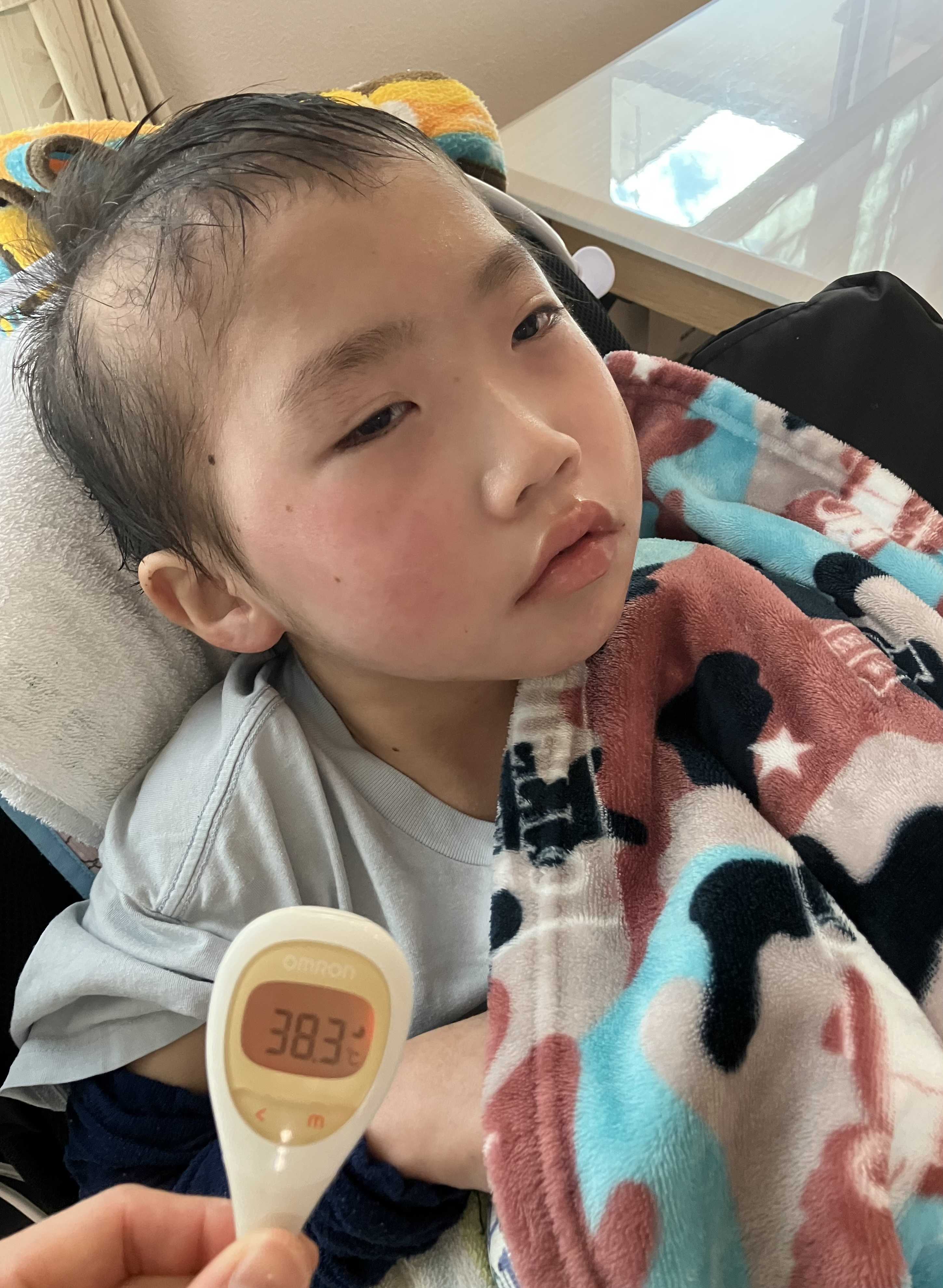

- 長男🐻発熱😱💦💦💦(在宅57日目)

- (2025-11-16 12:00:05)

-

-

-

- スピリチュアル・ライフ

- 物理次元で管理人に起きてきた変化に…

- (2025-11-16 07:00:05)

-

© Rakuten Group, Inc.