平成3年 霊宝虫払大法会

霊宝虫払大法会

『教行証御書』にのたまわく、

「抑当世の人人何の宗宗にか本門の本尊戒壇等を弘通せる、仏滅後二千二百二十余年に一人も候はず、日本人王・三十代・欽明天皇の御宇に仏法渡って今に七百余年前代未聞の大法此の国に流布して月氏・漢土・一閻浮提の内の一切衆生仏に成るべき事こそ有り難けれ有り難けれ」(全集一二八二ページ)

(題 目 三 唱)

本夕は、恒例の総本山御霊宝虫払大法会における御書講に当たり、宗内僧侶ならびに信徒各位には、遠路はるばる登山参詣いたされ、盛大に奉修つかまつりますことを、まことに有り難く存ずるものであります。

本年は、当山開創の正応三年より七百一年に当たり、さらに、開創八百年に向かって前進すべき最初となる、極めて意義深い年であります。

下種本仏・宗祖日蓮大聖人の御化導は、三大秘法の弘宣でありますが、それは、仏法の道理を根本より顕し、かつ糺して、末法の一切衆生即身成仏の大義を建立あそばされたところにあります。

また、血脈付法の二祖日興上人の護法は、正法の弘宣とともに、天台教学を習いそこなって本門と迹門の立て分けを見失ったことによる、権実雑乱の種々の誤りに冒された仏法観に対する、決然とした破折にありました。

特に、正応二年の身延離山と同三年の大石寺建立は、仏法の似て非なる相違を峻別し、正義を万年に顕す大業であり、ここに仏法の道理を正しく実践する当山開創の意義があります。

昨年の総本山開創七百年の慶賀式典も、この仏法の道理を顕す意義において行われたのであり、本年の出発も、下種三宝および僧俗の在り方の上から仏法の大道理を示し、糺して、令法久住の基を確立し、実践する意義を持つのであります。

この面より本日は、宗祖大聖人様の御化導を、御一期の三つの主点より、御書を通じて拝したいと思います。

まず、広大な仏法のすべてを大きく括ると戒・定・慧の三学となり、この一を欠いても仏道は不具足となります。戒とは、非を防ぎ悪を止めるの義、定とは、心を統一し散乱せざるの義、慧とは、善悪や邪正、利害等を取捨する義であり、このように申すとまことに簡単に聞こえますが、その内容の広さ、深さは到底、筆舌に尽くし難く、三世諸仏の悟りも十方の聖人・哲人の教えも、すべてこれに包括されるのであります。故に、その三学のそれぞれの法門は、広く経・律・論の三蔵に充満し、限られた時間には、その一分をも挙げることはできません。

しかるに、仏法の本義より見るとき、それらの広汎な教えは、すべて根本から衆生の機根に応じて説かれた枝葉の説であり、方便の化導であります。仏は大慈大悲の上から、過去の機縁に応じ、広く種々の相をもって戒定慧を説きましたが、法華経に至って正直にその方便を捨てることを示されました。

すなわち、方便品等に諸法実相の中道をもって、円かに九界の迷いの衆生が成仏する法理を開き、さらに進んで、本門寿量品に久遠実成の常住の仏身を示して、十界の迷悟の衆生が、実際に即身成仏する功徳の実証が顕れたのであります。

この法華経に示された戒定慧が、釈尊一代の仏教における総合帰結の正しい三学でありますが、これは、まだ釈尊一代脱益の領域の法門であります。

宗祖大聖人は、下種の本仏として久遠実成の当初に証得された法体を、三大秘法として末法に顕され、その三大秘法に具わる戒定慧の三法こそ、あらゆる教々に展開する三学の根本であることを、二祖日興上人に相伝あそばされました。すなわち、『上行所伝三大秘法口決』に、

「一、本門寿量の大戒、虚空不動戒、無作の円戒と名づく、本門寿量の大戒壇と名づく、

一、本門寿量の本尊、虚空不動定、本門無作の大定、本門無作の事の一念三千、

一、本門寿量の妙法蓮華経、虚空不動慧、自受用の本分と名づく、無作の円慧」

(日蓮正宗聖典三七四ページ)

と教示の如く、本門寿量の大戒、戒壇は虚空不動戒、本門寿量の本尊は虚空不動定、本門寿量の妙法五字、すなわち題目は虚空不動慧であり、無限なる法界の時間・空間に具わる根本の戒定慧の大道理が示されております。

宗祖大聖人の御一生の御化導は、日本国の一切衆生が等しく大聖人を罵り、軽侮し、数度の流罪や死罪に至るまでの怨嫉迫害を加えたにもかかわらず、ひたすらこの大難を忍受あそばされ、かえって、この大難によって最高の仏語たる法華経の何人も読む能わざる、三類の強敵による大難の文々句々をことごとく身に宛ててお読みになり、法華経の大行者たる久遠の仏身を顕されました。

それは、また、この根本の戒定慧の法が全法界を貫く大道理である故に、九界の衆生がおのずから執われる、低劣にして浅狭な道理や善悪等の価値観をもって誹謗し、毀否したのであります。

ここに、本夕は、本仏大聖人の大慈大悲を深く拝しつつ、その戒定慧に関する御化導の一端を拝したいと思います。

宗祖大聖人は、建長五年四月二十八日、清澄寺において妙法の題目をお唱えあそばされ、立教開宗されたのであります。これについて、『御講聞書』に、

「此の妙法蓮華経を自より得たり(乃至)一心の釈迦より受得し奉る南無妙法蓮華経なり、日蓮も生年三十二にして自得し奉る題目なり」(全集八二四ページ)

と、御年三十二歳にして自然に題目を唱え出だされたと仰せであります。

以来、自行化他にわたって信心と唱題を勧め給うことは、釈尊がその脱益の化導領域において広説された戒定慧の三学の内では、戒と定の二法を制止して一向に慧の一分に限り、慧もまた堪えられない衆生のために、信を以て慧に代えて、これを末代における本門寿量の修行の相と説かれたからであります。

すなわち、信心の一念をもって南無妙法蓮華経と唱えることにおいて、その信は凡夫の智慧を超えて仏の智慧を受け持つ功徳が存するからであります。故に、『唱法華題目抄』に、

「今法華経は四十余年の諸経を一経に収めて十方世界の三身円満の諸仏をあつめ(乃至)一仏・一切仏にして妙法の二字に諸仏皆収まれり、故に妙法蓮華経の五字を唱うる功徳莫大なり」(同一三ページ)

と説かれ、『聖愚問答抄』には、

「只南無妙法蓮華経とだにも唱へ奉らば滅せぬ罪やあるべき来らぬ福や有るべき、真実なり甚深なり是を信受すべし」(同四九七ページ)

と説き給うところであります。

この唱題の御指南は、宗旨御建立より御一期を通じて常に説かせ給い、その深大な功徳を随処に述べられております。そして、その表面は、釈尊の一代化導の中心たる法華経の文義、また、これを解説した天台、妙楽等の人師の釈を挙げて証明とされておりますが、その奥には末法出現の本門唱導の師・上行菩薩のお立場から妙法を所持し給う大確信がおわしますのであり、それが、前文の「日蓮も生年三十二にして自得し奉る題目なり」の文に深く拝されるのであります。

ただし、

「さどの国へながされ候いし已前の法門は・ただ仏の爾前の経とをぼしめせ」(同一四八九ページ)

との『三沢抄』の文の如く、佐渡以前の法門は、天台、伝教の迹門の法華経に付順される表現が多く、したがって、一往釈尊の法華経の題目を弘通される如く受け取れる趣意も拝されるのであります。

しかるに、刀杖瓦石、死罪、流罪等、三類の強敵に伴う法華経の行者たる御振る舞いの究竟にしたがって、次第に上行菩薩の付嘱に基づく本門の法華経が弘宣されるという本旨を、佐渡の時期から顕されるのであります。

この時期において、妙法大漫荼羅を顕示されることにより、建長五年より弘通された題目は本門の題目であり、それは本門の本尊に基づく意義のあることが、おのずから明らかとなります。

大聖人様は『草木成仏口決』に、

「一念三千の法門をふりすすぎたてたるは大曼荼羅なり、当世の習いそこないの学者

ゆめにもしらざる法門なり」(同一三三九ページ)

と喝破せられ、また、『妙法曼陀羅供養事』に、

「妙法蓮華経の御本尊供養候いぬ、此の曼陀羅は文字は五字七字にて候へども三世の

諸仏の御師一切の女人の成仏の印文なり」(同一三〇五ページ)

と示され、『諸法実相抄』には、

「一閻浮提第一の御本尊を信じさせ給へ」(同一三六一ページ)

と説かれて、顕し給う妙法本尊の大利益を述べ給うのであります。

これは、末法下種本門の戒定慧の三学よりすれば、虚空不動定と示される、永遠不滅不動の本仏本法の体であり、これに基づいて一切衆生の成仏が、不動の境界において確定するのであります。この本門無作の大定に大戒・大慧が具備し、「三学倶伝を妙法という」との大直道が存し、特に、この佐渡においては、妙法本尊の顕示とその本尊の重大なる深義、すなわち、人法の本尊とそれによる末法の成仏の直道が、教・行・証の三重において説き明かされているのであります。

まず、文永九年二月の『開目抄』は、古来、教の重といわれますが、教とは聖人、下に被らしむるの言であり、その意義は主師親の三徳と不可分であります。すなわち、この両義は、必ず共に顕されるべきことであり、それが『開目抄』の中心をなしております。すなわち、

「夫れ一切衆生の尊敬すべき者三あり所謂主師親これなり、又習学すべき物三あり、

所謂儒外内これなり」(同一八六ページ)

として、主師親三徳の聖人あって教えを説き、この教えに儒教、道教、月氏の外道教、仏教あって、それぞれの聖人の立てるところを示されるとともに、その教えについて、内外相対、権迹相対、権実相対、本迹相対、種脱相対の五重をもってその勝劣を明らかに判じ給い、もってそれぞれの教主の優劣を明かされました。

しかして、最高究竟の教法とそれを顕示する人格が、一切衆生に対し、真の主師親の三徳を持つ仏であることを説かれたのであります。すなわち、法とは、本門寿量品の文底に秘し沈む一念三千であり、それを末法に顕す人とは、本門寿量下種の主師親三徳・宗祖日蓮大聖人であることを示されたのであります。

つまり、末法下種の人本尊の開顕が『開目抄』であり、その人本尊を顕し給う基盤として、五重相対の法門をもって一切の教法の勝劣を判定し、その最極の寿量文底の妙法を弘通する、法華経の行者の不可思議な振る舞いが、末法出現の主師親三徳無作三身如来である意義をもって、本尊を示されたのであります。

次に、文永十年四月の『観心本尊抄』は、行の重に該当します。同抄に、

「釈尊の因行果徳の二法は妙法蓮華経の五字に具足す我等此の五字を受持すれば自然

に彼の因果の功徳を譲り与え給う」(同二四六ページ)

との「受持即観心」の文がまさにそれです。

さて、この「自然譲与」の功徳行は、当然のことながら、まことの正法に基づかねばなりません。そこに、法本尊を併せて顕し給うことをもって、当抄の眼目とされるのであります。その法は、五重三段の厳重な検覈を加えて浅きより深きに入り、本門の中においても内証の寿量品の所詮の法体たる下種の妙法蓮華経をもって、末法流通の本尊の正体とあそばされております。

すなわち、人即法の本尊、妙法大漫荼羅本尊を示し給い、その本義を顕すことをもって『観心本尊抄』一巻の主意とされるのであります。

次に、文永十年と伝えられる『当体義抄』は、証の重に当たります。証とは、すなわち悟りであり、即身成仏という重大義についての御指南が当抄であります。

すなわち、妙法当体蓮華について、それが仏の悟られた不可思議の法であることと、本仏が久遠の当初にその法を証得されたことを述べられる中に、広大無辺な法理と功徳をもって、日蓮の弟子檀那の即身成仏の大益をお示しであります。

ただし、その妙法は、正直捨方便の法華経を根幹となすのでありますから、正直の信行こそ最も大切であると指示されるところに、大いに留意すべきであります。すなわち、同抄にのたまわく、

「日蓮が一門は正直に権教の邪法・邪師の邪義を捨てて正直に正法・正師の正義を信ずる故に当体蓮華を証得して常寂光の当体の妙理を顕す事は本門寿量の教主の金言を信じて南無妙法蓮華経と唱うるが故なり」(同五一八ページ)

との御文は、当抄の結論の文として、末法の衆生が当体蓮華を証得する相を明かされておりますが、二カ所にわたり、「正直」の二字が条件として説かれております。

正直の信心とは、正直に三宝に随順することであり、目的のためには手段を選ばず、嘘を平気でつき、三宝を謗ることは、この正直という金言に反するものであり、当体蓮華証得の大功徳などは思いもよらないのであります。

それはともかく、『当体義抄』は、『開目抄』と『観心本尊抄』と並んで、佐渡における御本尊の開示に関して、教行証の三義中の証について説かれたのでありますから、前掲の結文も本尊を中心とする、三大秘法の功徳が説かれております。

すなわち、「当体蓮華を証得」との文の当体蓮華とは、本地難思境智の妙法、事の一念三千の本尊の当体であり、すなわちまた、『開目抄』『観心本尊抄』に明かされた人法の本尊であります。

次に、日蓮大聖人の弟子檀那が、宗祖の金言を素直に正直に信じて、南無妙法蓮華経と唱えることは、信と行の題目であります。

次に、「常寂光の当体の妙理を顕す」とは、本尊の住する処、また、弟子檀那が九界即仏界・仏界即九界の不思議の妙因妙果によって、我が身即本尊と顕れるその住処は常寂光土でありますから、その住する処、すなわち戒壇の意義に当たります。

これを要するに、佐渡期の御化導は、末法下種の本尊とその力用を教行証の三重において、人に約し、法に約し、証得に約して示し給うのであり、ここに、宗旨建立以来弘通された、題目の実体としての本尊が顕されたのであります。

しかし、注意すべきは、この三書において「戒壇」の大文字は全くお示しがありません。ここに、身延期以降において次第に戒壇の文義を示されつつ、三大秘法の整足の化導が拝せられるのであります。

けだし、三学中の定は、甚深にして不動の境界に至る心地をいい、慧はあらゆる法相法理を正しく簡び照らす心の用きであるのに対し、戒は実際の生活上の行為としての、善悪に関する規定であります。

つまり、戒は、身と口と意との三による実践の領域でありますから、以信代慧の本門の仏法においては、その本門戒の実践がまことに大切な修行法となります。ここに、堅い信心をもって、いかなる大難や悪口罵詈をも、ものともせず、正法を受持し弘通するとともに、謗法を厳誡あそばす宗祖大聖人の御金言が、御書の各所に拝される所以であります。

さらに、三大秘法の化導においても、戒壇の法門については、実に重要かつ究竟の極説として心中に秘し給い、簡単には述べ給わざることが拝されます。

文永十年七月の富木抄に、

「日蓮死生不定為りと雖も妙法蓮華経の五字の流布は疑い無き者か伝教大師御本意の円宗を日本に弘めんとす、但し定慧は存生に之を弘め円戒は死後に之を顕す事法為る故に一重大難之れ有るか」

と、佐渡期の故に戒壇の語はいまだ示されませんが、妙法五字の円宗を日本に弘めるについて、定慧に対する円戒に初めて言及あそばされました。

伝教大師畢生の願望であった迹門円頓戒壇建立も、存生中には成就せず、死後五年を経たことと、宗祖御自身の弘通における円戒も、事相すなわち現実の形として顕すべきところである故に、重大な大難があるべきことを巧みに合説されております。さらに、佐渡より赦免される年の正月の『法華行者逢難事』の追伸に、

「天台伝教は之を宣べて本門の本尊と四菩薩と戒壇と南無妙法蓮華経の五字と之を残したもう」(全集九六五ページ)

として、初めて戒壇の字が示されますが、これは天台、伝教がいまだ弘めざることを主意とする文であり、明らかに大聖人御自身が主体的にこれを弘めるとは言われていません。

この戒壇の文字を挙げて、御自身の三大秘法の弘通を明らかに示されるのは、佐渡赦免後、鎌倉より身延へお入りになって直ちに顕された『法華取要抄』であります。すなわち、文中、竜樹、天親、天台、伝教の残す秘法何物ぞ、との問いに対し、

「答えて云く本門の本尊と戒壇と題目の五字となり」(同三三六ページ)

と、上行出現に伴って弘通される、三大秘法の名を明確に説かれました。

しかし、そののちも重要な御書が山積する中で、この戒壇の二字を挙げられる著述は、まことに少ないのであります。これは、ひとえに末法において法華本門の戒壇を建立するには、極めて重大な難が来ること必定である故の配慮であり、それが未来三世にわたる難事であることを見透しあそばされたからであります。

『撰時抄』には、三大秘法の名目は全く挙げられず、建治二年の『報恩抄』に至って、本尊と題目を詳しく述べられつつも、戒壇については、

「二には本門の戒壇」(同三二八ページ)

とのみで、その相を示されず、また、建治三年の『四信五品抄』『下山御消息』、弘安元年の『本尊問答抄』等、その他の各御書・御消息にも「本門戒壇」の文字はほとんど見当たりません。

そして、最後に、大聖人の御入滅の年、弘安五年四月の『三大秘法禀承事』において、

「戒壇とは王法仏法に冥じ仏法王法に合して王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて有

徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時勅宣並に御教書を申し下して

霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立す可き者か時を待つ可きのみ事の戒

法と申すは是なり、三国並に一閻浮提の人・懺悔滅罪の戒法のみならず大梵天王・帝

釈等も来下して給うべき戒壇なり」(同一〇二二ページ)

と、初めて戒壇に関する大指南を示されたのであります。

これこそ、まさに、大聖人御出現の上の一期御化導における終窮究竟の極説であることを、我等はまずもって心肝に染めるべきであります。この文は、のちの日興上人へ相伝の『一期弘法抄』を除いては、戒壇の義を述べられた最初にして最後、唯一の御文であり、しかも、三大秘法弘通の総結として、未来への最大の御遺訓であります。「戒壇建立は形式の形式、従の従」などというわがまま勝手な解釈は、絶対に許されぬことであります。

また、簡単に現実即応の浅見でこの重大な文を解釈し、領解し去るならば、慢・計我・浅識謗法となることは必定であり、文々句々を下種本仏大聖人の大慈大悲と三世常恒の大智慧による御聖断と拝し、信の一字を根本として、その元意を拝承すべきであります。

この御文中、最も大切な締め括りの部分は、のちに挙げる『一期弘法抄』の文と同じく、「事の戒法」の文であります。戒法とは、仏の衆生に対する戒めの法の内容であり、この場合は本門下種本仏の根本的防非止悪の戒の内容を意味します。とともに、それが前来の文を締め括る意義を持っております。

すなわち、戒壇が、「王法仏法に冥じ」以下の広宣流布実現の相貌と戒壇建立の二大命題を具え、それを同時同義に示される語が「事の戒法」なのであります。すなわち、本仏の指南たる「事の戒法」に従えば、その御指示による広布の現実相と戒壇建立とは、不可分にして離るべからざる意義があります。

しかるとき、この御文は、本仏の大智をもって示されたものであり、衆生の圧倒的総意によって、三大秘法を唯一無二の大正法として信仰する時が来ることを明鑑あそばされ、その時に行われる戒壇建立の事業と、その功徳における仏法の正義の社会的、国家的、宇宙的徹底浸透の相をもって、「事の戒法」と仰せられたことを拝すべきであります。

『一期弘法抄』においては、

「国主此の法を立てらるれば富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり、時を待つ

べきのみ、事の戒法と云うは是なり、就中我が門弟等此の状を守るべきなり」

(同一六〇〇ページ)

と御遺命であります。

この「国主此の法を立てらるれば」の国主とは、天皇であるとの解釈、民衆であるとの解釈もありえましょうが、『三大秘法抄』の御文と併せ拝するとき、やはり王臣一同の総意によるべき御指南と拝されるのであります。

それは、両抄における「事の戒法」と念記された御文意よりして、仏の真実無上の本門による防非止悪の戒めが、現実の事相として社会指導層を含む一切に及んだ時を示されることが明らかであります。すなわち、事の戒法とは、かかる広布の現実相と共なる戒壇建立の大業を含む語であります。

しかるに、広布を推進した信徒中の一部の指導者が、いまだ『三大秘法抄』の御指南の事相に到達しないにもかかわらず、分々の広布相をもって広布の実証とし、御遺命の戒壇としての建物を建てたと執著することは、仏法の道理から見て深く反省すべきでありましょう。自らの業蹟、功徳を、かくあらしめたいという願望は、人情としてあるいは当然ではあっても、仏意に対するときは所詮、機情に過ぎないものであります。

時いまだ至らざるに、御遺命の戒壇を前もって建てておくという考えは、願望としては許されるでありましょうが、所詮、それは機情の見であり、その機情の見に応じての御指南が先師にあったとしても、それは、その当分の慰撫教導の御心によるのであります。真義は、厳然たる御本仏大聖人の金文をもって決すべきであります。

総じて、正本堂が現在において、『三大秘法抄』の御遺命の戒壇そのものであると断ずることが間違いならば、未来においてそれが確実に御遺命の戒壇となると言い切ることも、また早計であります。

先師日達上人もしばしば仰せでありましたが、未来のことは未定であるから、その確定を云々することは不毛の論だということなのです。そうなりうるという可能性を論ずるならば、それは未定の範囲に属することであります。

要するに、御仏意による『三大秘法抄』の戒壇の文意について、いまだその時が至らないにもかかわらず、直ちに「これなり」と断定し切ったことは、我見・私見であり誤りでありますから、これについて責任者は、おのずからはっきり訂正すべきであります。私がこう申すのも、ひとえに仏意・仏勅の御金言を重んじ奉るからであります。

故に、昭和四十九年九月の初め、池田大作氏より、正本堂がまさしく『三大秘法抄』の御遺命の戒壇であることを証明する旨を、御本尊の裏書に認められたしと、建立願主の立場を笠に着た非常識な願い出でがあった時、先師日達上人は、仏法の本義に照らしその言い分をそのまま容れることは誤りである故に、大変に苦慮あそばされました。

しかし、慰撫教導の上からやむをえず、一連の文中に「準」の字をお入れになり、もって池田氏等の執著心に対するとともに、厳正なる大聖人の仏法上のけじめを、この「準」すなわち「なぞらえて」との意義をもって示されたのであります。これが、日達上人の最後判の御決定であります。もし、正本堂が『三大秘法抄』の戒壇そのものに当たるならば、その文中に「準」の字をお入れになるはずはありません。

ここに、池田氏の御遺命に対する私的見解、すなわち、宗祖大聖人の大仏法の本義を、私の見をもって断ぜんとする意図は、本源的に遮られたのであります。

本宗信徒一同は、本仏日蓮大聖人の仏子として、正本堂の世界に冠たる素晴らしい建物を仰ぎつつ、その然るに至った広布の相よりして、日達上人の仰せの如く、『三大秘法抄』の意義を含む大功徳が存すること、かつ、本門戒壇の大御本尊ましますが故に、現時における本門事の戒壇であり、一切衆生即身成仏の大堂として、常に参詣し、懺悔滅罪すべきであります。

さらに、昭和の時代における、創価学会初代会長牧口先生、二代会長戸田先生の正しい仏法守護の行業と折伏の功徳を讃しつつも、その後の三宝護持正法流布の相が現指導層の逸脱により歪曲し、過去の功徳が次第に消滅する恐れあることを憂慮するものであります。

その責任者は本門大戒の戒めの精神を範として、大いに自戒すべきであります。

故に、正宗の正しい僧俗は、あくまで下種三宝の中心根幹たる総本山と血脈伝持の法体による僧俗の真の和合を願い、異体同心に御遺命の達成、事の広宣流布へ向かって、揺るぎない前進をすべきであります。

下種仏法の興隆と、皆様の御精進を祈り、本日はこれをもって失礼いたします。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- つぶやき

- 公園でドリップコーヒーとサンドイッ…

- (2025-11-20 00:00:13)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- ブラックフライデー2h全品 半額〜…

- (2025-11-19 18:48:00)

-

-

-

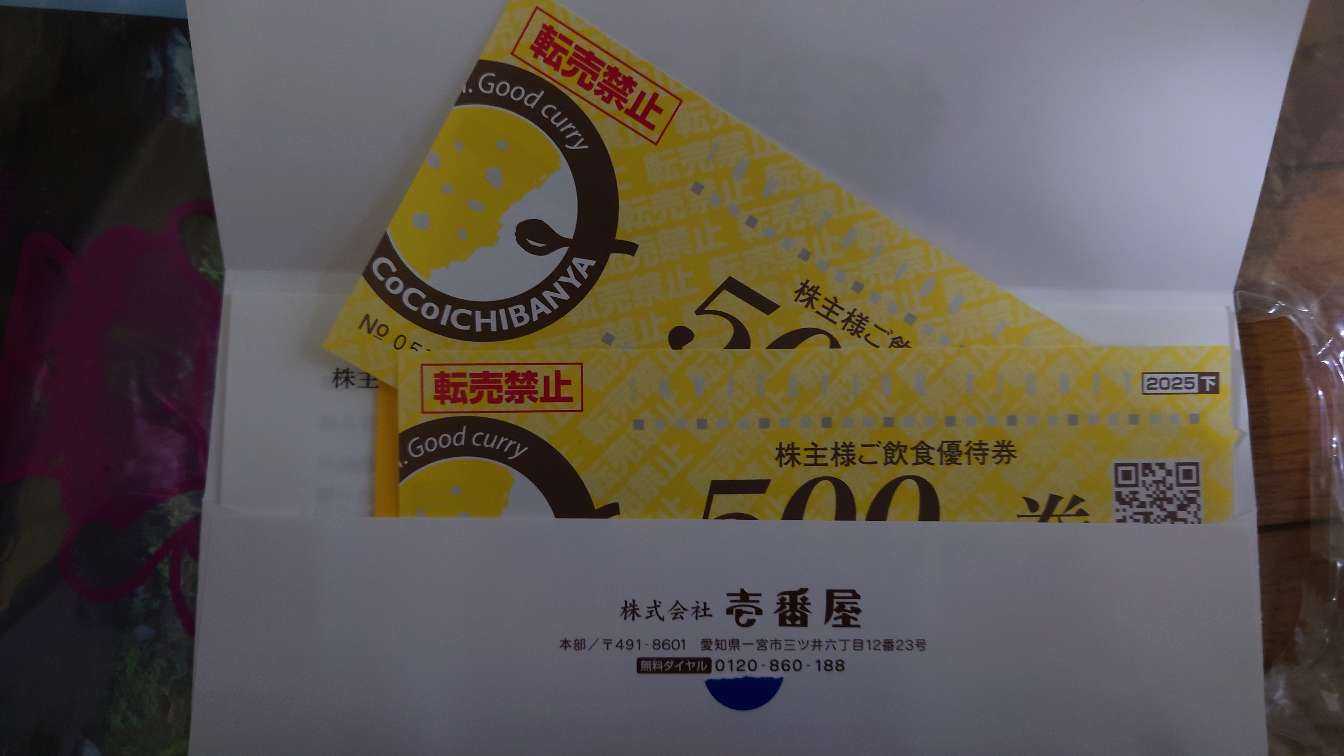

- 株主優待コレクション

- 壱番屋から株主優待券が届きました。

- (2025-11-19 23:37:42)

-

© Rakuten Group, Inc.