平成7年度夏期講習会大10期 2

実は、これをお話しすることは、大変に広汎に亘りますので簡略に申し述べます。

「1、戒体即身成仏義(二十一歳・最初の著書)・戒法門・本門戒体抄(戒の法義の述作)」(テキスト)

これが不思議な意味があるのです。大聖人様は、三十二歳で宗旨建立あそばされます。その前において今日残っておる中で、一番最初の著述が、この『戒体即身成仏義』なんです。二十一歳でこういう文献をお残しになっているということは、これはやはり仏様ですね。そして、このすぐ次に『戒法門』という書があります。これも今度の新編御書に入っております。それから次に、かなり時代をおいて『本門戒体抄』(戒の法義の述作)という御書があります。

戒の直接名目は少ないが、御化導の始めと終りと、中間の要点において戒ということの意義を示されておりますが、この戒ということを具体的に取り扱われた御書は、四百七十編ある新編御書の中でも驚くほど少ないのです。ところが、一番最初のところに、二十一歳でしかも最初の著述に、この『戒体即身成仏義』があるというところに、私は深い意義があると拝するのです。そして、『戒法門』があって、それから『本門戒体抄』が弘安二年にあるのです。つまり大聖人様御一期の御化導の奥底に常に一貫して流れているのが、この戒の大事な法門であります。

「2、法華行者逢難事 法華取要抄 報恩抄 教行証御書に本尊・戒壇・題目の三名目を挙げ給う」(テキスト)

これらの御書に、はじめて三大秘法の名目として、本門の本尊、戒壇、題目という三名目を挙げ給うのであります。そこで、考えなければならないことは、三大秘法の順序であります。これを本尊、題目、戒壇と言う人もおります。身延などは、順序はどうでもいいのです。題目が中心ですから。これは根本的に、相伝の法義が判らなくて狂っている証拠なのです。

大聖人様の御書では、必ず順序が決まっているのです。本尊、それから戒壇、それから題目であります。なぜ戒壇が本尊の次に来ているのか、末法の本門戒が御本尊様を受持するところからは、絶対に離れていないからなのです。それがすべてなのです。御本尊を絶対疑わずに信じて受持していくという、そこに戒のすべてが篭められているところにおいて、本門の本尊の次に戒壇の戒という意味がそこにあるのであります。壇というのは、昔、インドでは石で壇を築いて、そして仏舎利などを安置したのです。そのように、仏教の尊いものを安置するために築くものを壇といい、また仏の教を持つ意味で戒壇というのです。だから、土偏になっているんです、壇の字はね。

大聖人様の仏法では、壇ということは何を意味するかと言うと、御本尊様を安置する所、つまり御本尊様が住し給う所、所住を意味するわけです。それが戒壇の壇という意味ですね、場所を意味するわけですから。御本尊の当体から切り離せないという意味の末法最高の戒があり、その意義が常に住するところの御本尊所住の所を以て戒壇という意味がそこにあるのです。ですから、とても大事なことなのです。

そのところから、その御本尊に向かって唱える信心修行が本門の題目であります、南無妙法蓮華経と唱える。だから、必ず戒壇は本尊の次なんです。

つまり、本尊から戒壇と、どの御書にもあるのですね、ただし三大秘法の名目を挙げられておる御書は少ないです。なぜ少ないかというと、大聖人様は、これは本当に重大事であるということの上から、そう簡単にお示しになられなかったんです。もう一つは、本尊、戒壇、題目の名目を挙げられないで、日蓮弘通の法は三大秘法であるとお示しになっておる御書があるのです。それが、文永九年の『四条金吾殿御返事』、文永十年の『義浄房御書』、それから『御義口伝』、『日向記』等であります。

ところが、一大秘法という御教示は少ないです。文永八年の『富木抄』と、文永十二年の『曾谷抄』、弘安四年の『南条殿御返事』と、この三箇所に一大秘法という御指南があります。ところがですね、一大秘法が何か、それが本尊だとか題目だとかについてはお書きになっていないのです。

そこでまた、身延のほうでは、これに迷うのです。これは相伝の仏法なのです。この一大秘法を開けば三大秘法になり、三大秘法を合すれば一大秘法になる。では、一大秘法とは何か。これは言うまでもなく、先程からお判りのように、どの御書にも本尊、戒壇、題目とお示しになっています。ですから、本尊が中心なのです。本尊の当体を開くところに、戒壇、題目があるのです。これが釈尊の仏法の法華経の解釈から見ると、題目が中心になってしまうのです。ですから、今の日蓮宗は皆、題目から本尊、戒壇、さらに題目と、大聖人様がここに三つにわけて出してきたんだというのです。その辺りから、仏法がもう、根本的に間違っているんです。ですから、同じように三大秘法とはいうけれども、本尊に皆狂いを生じているわけです。ですから、お稲荷さんを拝んだり、いろいろな物をお寺に安置しておる。日蓮宗のお寺に行くと、本門の本尊の体相がまるっきり寺によって違うんです。これは何によるかというと、一番根本の三大秘法の本義を見失っているからです。判らないからですね。

「3、三大秘法抄(弘安五年四月八日) 日蓮一期弘法付嘱書」(テキスト)

これは、挙げるだけ挙げましたが、ここに実は『戒体即身成仏義』をお挙げになって、あと中間において本門の三大秘法のことを今、述べましたように示されておる。その中に戒壇がある。最後の『三大秘法抄』と『日蓮一期弘法付嘱書』で、一番最後です。弘安五年ですから。『日蓮一期弘法付嘱書』は、これは日興上人への相伝書であります。

「日蓮一期の弘法、白蓮阿闍梨目興に之を付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり。国

主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」

(御書 一六七五頁)

と。戒壇ですよ。その時は本尊と題目は出てこない。最後の御遺誡には。戒壇を建立せらる。そうすると、この第一番の『戒体即身成仏義』から、大聖人様の教えの三大秘法の底流が、宗旨建立の時からお題目を唱え、それからあとしばらくは鎌倉の弘通、『法華題目抄』とか、その他『聖愚問答抄』、南無妙法蓮華経を唱えよという本門の題目の弘通が主になっております。

佐渡へおいでになって本尊をお顕しになった。戒壇の意義と戒の意義が一番底流をなしていると同時に、この戒の意義を以て、本当に本門戒と本門戒壇の建立に向かっての『三大秘法抄』『日蓮一期弘法書』の意義を以て僧俗が真に進むところに、大聖人様の仏法の中の即身成仏の本義があるということですね。だから、戒ということを忘れてはならないのです。実は、お題目を唱えることが即身成仏の上の戒なのです。ですから、分けてみれば功徳を論ずるのは戒の法門によるということが、ここではっきり見直されてくることが必要ですね。そこに三大秘法に必ず戒の実践という意味があるということです。

「4、-切の御書には、教相判釈に基く定慧の二法を面とされ、戒及び戒壇の名目は少

ないが、その意義は、すべての御書に篭められており」(テキスト)

「その意義」というのは、戒の意義です。本門戒、大聖人様が末法において本門三大秘法を弘通あそばすところの、その上からの本門下種の戒法、この意義がすべての御書に篭められておるということです。

「末法の衆生救済の戒法の内容を説き明かされている。即ち権実、本迹、種脱の相対よ

り、釈尊の仏法と結要付嘱の宗祖弘通の仏法に背く邪義邪宗の私義、非義、独善、誑

惑等を道理・文証・現証によって破折し給うのはその非義、悪義を顕すものであり」

(テキスト)

ですから、釈尊の仏法にも背いておるのです、今の邪宗邪義の者たちは。それから当然、宗祖弘通の仏法にも背いておるのです。邪義邪宗の私義、非義、これは当然間違った義、独善、独りよがり、それからたぼらかし、等を道理、文証、現証によって破折し給う、これはあらゆる御書に説かれてあります。小乗・大乗。それから念仏無間、禅天魔、真言亡国、律国賊等のですね、ああいう格言はともかくとして、その格言の内容が非常に事細かにしっかりとした形で、道理と文証と現証の上にお示しになってあるのが、御書の内容でありますから。したがって、それを破折したものは、それらの非義、悪義を顕すものである。

また、これに依ってはならないということを、それについておっしゃっておるから、これは徹底した防非止悪、すなわち本門下種の戒であります。そのごく判り易い一文を挙げれば、『立正安国論』の

「世皆正に背き人悉く悪に帰す。故に善神国を捨てゝ相去り、聖人所を辞して還らず。

是を以て魔来たり鬼来たり、災起こり難起こる」(御書 二三四頁)

この御文は皆さん方、常に聞かれておると思います。やはり、悪を戒め、正に背くことを指摘し、指弾し、それを、いけないことであると、善に帰らなければならないということを、そのために戒法の意味があらゆる御書に説かれておるということを、ここに言っておきます。

四、「戒体即身成仏義」の抜粋

それでは四、『戒体即身成仏義』の抜粋であります。『平成新編御書』の六ページから八ページ。この御書は長いのですが、前後を省略し、法華経の内容のところを一部挙げてあります。

「第三に法華開会の戒体とは、仏因仏果の戒体なり」(御書 六頁・テキスト)

この仏因仏果の戒体というのは、何のことか判らない方もおられると思います。

これは、仏教において大きく分けますと、声間縁覚の人たちは、小乗仏教を受けますから、小乗仏教には、尽形寿という戒体があるのです。小乗の教えを持つや否やと言われて、持ちますというところに小乗仏教の教えによる戒体が、自然に身に具わるわけで、それは声聞縁覚の戒であり戒法であり、戒体であります。したがって声聞縁覚はそれを受けて小乗の教えを行っていくのが戒行であります。それによって阿羅漢、乃至阿羅漢に至る途中のいろいろな境界へ進むのです。学無学というように、学の修行、無学の修行、いろいろと段階がありますが、それらにおいて、その教えの徳の姿の顕れたものが戒相です。

それから、大乗教になりますと、今度は、声聞縁覚ではなくて、何の戒法、戒体、戒行、戒相になるかと言うと、菩薩になるのです。この菩薩の一大聖教における大乗の修行というのは、非常に長いんです。ずっと長いんですね。小乗仏教でもかなり長い、三大阿僧祇劫、動踰塵劫という姿があるが大乗の場合はもっと長いのです。無量無辺劫という間、ずっと修行をしながら戒を守り、その戒によって一つひとつ前の心境や智慧を至らないものとして、打ち破っては次の所へ進み、そして最後は仏様の説かれた所へ行くというつもりで修行するのですけれども、いつまでたってもなかなか到達できないのです。そのかわり、そういう戒は一度持つと、小乗のようになくなることはない。大乗の菩薩戒というのは、そういう意味であります。

ところが、仏因仏果の戒体というのは、これは不思議で理解し難いと思いますが、法界の一切の生命、いうなれば、あなた方のことです。あなた方が、仏の因としての戒体であります。先程言いましたように泥棒をしたり、殺生をする、偸盗をする、邪淫をする、嘘を言う、それでも、法華経に縁が結ばれるとき、それが法華経の仏因になるということなのです。実に有り難いことなのです。しかし、但しですね、謗法になってはいけないことが一つと、もう一つは、法華経を信ずることによって仏因仏果の意義が本当に功徳として生活の上に成り立ってこなければ意味がありません。内容としては、仏因仏果の戒体というのは、あらゆる一切衆生が、そのまま仏になるという意味のある、仏因なんだということです。それが、この後ずっと説かれてあるのです。

「唐土の天台宗の末学、戒体を論ずるに、或は理心を戒体と云ひ、或は色法を戒体と論

ずれども、未だ梵網・法華の戒体の差別に委しからず」(御書 六頁・テキスト)

すなわち、梵網と法華の戒体は、はっきり言って、梵網は菩薩の戒体で、歴劫修行ですから、劫を経て長く修行していかなくてはならないし、それで本当の仏の所へ行けるかというと、行けないんです、最後は。これは情けないですね。結局最後は皆、円の所へ入り、法華の所へ来なければ真の成仏ができないのです。つまり、華厳経やその付属の経典たる梵網経では、十界互具がないため、悪がそのまま仏因とはならないわけです。そういう意味で法華の戒体との間に差別があるのです。それを知らない、当時の天台宗の末学が、しかも本家本元の中国における末学が、戒体においてみんな、あるいは理心が戒体、あるいは色法、これは事相の色体を戒体ということはいうけれども、法華経の基本の教理としての権大乗と実大乗のけじめが明らかでない、ということをまずおっしゃっているのです。

「法華経一部八巻二十八品・六万九千三百八十四字、一々の文字、開会の法門実相常住の無作の妙色に非ずといふこと莫し」(御書 六頁・テキスト)

これは、法華経の文がことごとく、それ以前の爾前経と比べて、それ以前の爾前経でも法華から出たんだから、それを開会すれば全部法華に帰る真実の無作の妙色は法華にのみあるということであります。

「此の法華経は三乗・五乗・七方便・九法界の衆生を皆毘盧遮那の仏因と開会す。三乗

は声聞・縁覚・菩薩、五乗は三乗に人天を加へたり。七方便は蔵通の二乗四人、三蔵

教の菩薩・通教の菩薩別教の菩薩三人、已上七人」(御書 六頁・テキスト)

この一つひとつについて詳しく説明すると、とても時間がありません。この蔵教の二乗、声聞縁覚の修行内容だけでも膨大なものです。三蔵経の菩薩、これは伏惑行因という修行がありますが、これがまた、すべてを説明するのは大変時間がかかるのです。それから通教の菩薩、これは誓扶習生という修行がありますが、これが要するに動踰塵劫という長い間かかるというのです。それから、別教の菩薩、これはまた実に歴劫修行と言われるほど菩薩の六度の修行が長くかかります。その三人、以上七人。それからもう一つは、九法界、これは明らかに、仏界以外の全部を挙げられる意味です。ですから、地獄の苦しみの衆生、それから餓鬼、畜生、修羅、人、天、声聞、縁覚、菩薩までの九界のすべてであります。

「此等の衆生の身を押さへて仏国と開会するなり」(御書 六頁・テキスト)

ここが大変であります。あらゆる衆生は、法華経の意義からその生命を開いてくれば、ことごとく実相無作の仏の因が生ずる、このようにおっしゃっているんですね。ですから一切衆生の身体、それはそのまま仏の因の戒体が具わっておるということです。法華経以前には、このことは説いていないのです。戒体という上から法華経に初めてこのことを説かれているのです。

この次は、

「其の故は、此等の衆生の身は皆戒体」(御書 六頁・テキスト)

なのだと。

「但し疑はしき事は」(御書 六頁・テキスト)

この疑わしきことはというのは、そのようなことは信じられない、ということをこの五行ほどは言われるわけです。

「地獄・餓鬼・畜生・修羅の四道は戒を破りたる身なり、全く戒体無し」

(御書 六頁・テキスト)

尊い教えによって生ずる戒体なんて、そんな立派なものが地獄等の衆生にあるはずがないという意見であります。そうでしょう。悪いことばかりやって、地獄におちた、餓鬼におちた、畜生におちた、畜生になんで仏の戒体があるのだと。こういうふうに一応思うわけであります。

「人・天・声聞・縁覚の身は尽形寿の戒に酬いたり。既に一業引一生の戒体、因は是善

悪、果は是無記の身なり」(御書 六頁・テキスト)

このように、人間のは五常と言って仁義礼智信ですね。そういうものを受けて命の基本とする。それから、天は有漏の禅定と言いまして、特殊な禅定を修するわけです。それによって天に生ずる。それから、声聞縁覚は、さらに尽形寿の全部、小乗の戒を受けるわけであります。ここに書いてあるような五戒、八斉戒、二百五十戒等の戒を受けるということになります。既に一業引一生の戒体、これは一業引一生というのは、尽形寿を説明した言葉なんです。人間、天上、声聞、縁覚の受ける戒体は、その戒を受けることによって戒体が発生すると言いましたね。その戒体によって、次の生を受けることです。ですから、人間としての戒体を受けた場合には、その戒体の徳によって、次には人間に生まれる。それから天上の戒体を受ければ、天界の戒体は天に行く道がある。それから、二乗の場合は、次は二乗に生まれる。以上が一業引一生であります。つまり、その場合、今世において受けた戒体は、次の生を確かに引くのです。ですから、次の戒体に相応したところに生まれるけれども、その戒体の御利益は、そこまでだということなのです。それが尽形寿といって、体が尽きると、次の生へ行きますが、それ以上の未来には通用しないのが尽形寿の戒です。ところが、大乗の菩薩界は、教えが勝れておりますので、次の生のみならず、さらにずっと未来の勝れた果報へ続いていくというところが、歴劫修行にも通じているわけであります。歴劫修行は、その戒体がずっと同じに続いて行かなかったら歴劫修行にならないわけですから。したがって、次の一生、また次の一生と続いていくわけです。ところが、小乗の戒体は、その次の一生をその戒体によって得れば、あとは消えて次へ移るのです。

そして、その果は無記生といって、心がそのまま、特に善悪のある形をとらないで、善でも悪でもないところへ行くということであります。この無記生は、詳しくいえば、その修行者の煩悩の断と未断とにより、次の果を感ずる相も色界の定心や存続する自性、択滅、非択滅の勝義等種々でありますが、煩瑣となるので省略します。

「其の因既に去りぬ」(御書 七頁・テキスト)

ですからそうすると、すでに過去において成した一業引一生の戒体は、なくなってしまった。では、何なる善根が有って法華の戒体となるのだろうか。

「菩薩は又無量劫を歴て成仏すべしと誓願して発得せし戒体なり」(御書 七頁・テキスト)

これが今お話した歴劫修行です。それは、

「『須臾聞之即得究竟』の戒体と成るべからず」(御書 七頁・テキスト)

というのはこれは、『法華経法師品』の文でありまして、須臾、ごく短くても、須臾でもこれを聞かば、すなわち究竟することを得るというのは、法華経の教えを本当に聞いてこれを受けるならば、直ちに究竟するという意味であります。阿耨多羅三藐三菩提を究竟する。究竟の次に阿耨多羅三藐三菩提という言葉があるのです。ところが菩薩は、そういう戒体とならない。だから法華経にはそう説いてあっても、一般の大乗経によれば九界の衆生の戒体は破れている疑いが大いにあると言われるのです。

次は、法華経の意によって、それが十界ともに五戒あるという広大な義を示されるのであり、今の疑難に対する解明、説示であります。

「然るを法華経の意を以て之を知れば、十界共に五戒なり」(御書 七頁・テキスト)

先程、五戒が出てきましたね、法華経によって、ずっと見てみると十界がことごとく五戒によって成り立っておるということを、これから言われるわけであります。

「五戒破れたるを四悪趣と云ふ」(御書 七頁・テキスト)

四悪趣というのは、地獄、餓鬼、畜生、修羅であります。これは、この五戒が失わせたのではないと。ここに破れたのと、無くなったのと対照しましてね、地獄・餓鬼・畜生の衆生は悪道に堕ちてはいるけれども、五戒が無くなったのではないんだというのです。つまり、五戒を破ったんだということ。破ったんだから、五戒としてはまだ存在しているのだというのです。

「譬へば家を造ってこぼち置きぬれば材木と云ふ物なり、数の失せたるに非ず、然れど

も人の住むべき様無し、還って家と成れば又人住むべし」(御書 七頁・テキスト)

家を造って壊してしまうと、材木が散乱している、壊してしまえば人はもう住めない。しかし、散らばっているけれども、材木としては存在しているわけだから、またそれを家に建てれば人が住めるようになるということです。

「されば四悪趣も五戒の形は失せず。魚鳥も頭有り。四支有るなり」

(御書 七頁・テキスト)

地獄、餓鬼、畜生、修羅の四悪趣も、その他も頭と四つの足がある、これは五戒だと言われるのです。

「魚のひれ四つ有り、即ち四支なリ。鳥は羽と足とあり、是も四支なり。牛馬も四足あり、二つの前の足は即ち手なり。破戒の故に四足と成りてすぐにたゝざるなり。足の多くある者も、四足の多く成りたるにて有るなり。蠕蛇が足なく腹ばひ行くも、四足にて歩むべきことはりなれども、破戒の故に足無くして歩むにて有るなり。畜生道此くの如し。餓鬼道は多くは人に似たり。地獄は本の人身なり。苦を重く受けん為に本身を失はずして化生するなり」(御書 七頁・テキスト)

地獄は、出てくるときはもとの人身、すなわち化生して出てくるときは、人身なんですね。地獄に堕ちて苦しむときも人身なんです。よく地獄の絵図を見ると、人間の体で苦しんでいるでしょう。いろいろ釘を打たれたり、火の中で苦しむとか、地獄の場合は人間なんです。畜生は罪は軽いけれども、四つ足になると説かれています。この「化生するなり」、出てくるときは化生するんですよ。化生というのは、何もないところから生まれ出てくることで、お化けなどというのも化生です。

私が昔、本行寺にいた頃、佐原の人がいて、私はある用があってそこへ行きました。息子が、私の目を正視することができない。その人は、精神病なんです。なんで精神病になったか判らない。常に発作が起こってくると、家の前の川へ飛び込んでしまうんです。そこへ、ある晩、親が電気を消したら、お化けが息子の寝ている上に出たんです。四人出て、三人は女で、一人は子供を抱いていたそうです。本当に芝居に出てくるようなすごい形相で、それが上に行くと息子がウーンと苦しむ。それで、私の所に相談に来たことがありました。こういう苦道の衆生もあるのです。因縁のある所へは現れて来る。化生ですね。

「地獄は本の人身なり」(御書 七頁・テキスト)

ですから、顔もあれは、手足もある。

十界の衆生は、全部五戒がもともと存在しておりますから、破れたけれども、五戒そのものは存在しているということです。

「大覚世尊も五戒を持ち給へる故に浄飯王宮に生まれ給へり」(御書 七頁・テキスト)

ここからは、法華経を中心とした意味での仏の功徳を中心とした五戒を説かれるわけです。

「諸の法身の大士、善財童子・文殊師利・舎利弗・目連も皆天竺の婆羅門の家に生まれて仏の化儀を助けんとて、皆人の形にて御座しましき。梵天・帝釈の天衆たるも、竜神・修羅の悪道の身も、法華経の座にしては皆人身たりき。此等は十界に亘りて五戒が有りければこそ、人身にては有らめ」(御書 七頁・テキスト)

これは、結論であります。

「諸経の座にては四悪趣の衆生、仏の御前にて人身たりし事は不審なりし事なり」

(御書 七頁・テキスト)

これは、法華経の座における仏の御前であります。そういうふうに、法華経の功徳があるということをここでおっしゃっているのです。

「舎利弗を始めとして干二百の阿羅漢・梵王・帝釈・阿闍世王等の諸王、韋提希等の諸の女人、皆『衆生をして 仏知見を開かしめ清浄なることを得せしめんと欲す』と開会せし事は、五戒を以て得たる六根・六境・六識を改めずして、押さへて仏因と開会するなり」(御書 七頁・テキスト)

これは、皆衆生を、この括弧の「衆生をして……」は、法華経の『方便品』の、皆さん方がお読みになる「本末究竟等」の後の、「世雄不可量 諸天及世人……」以下の経文の中に出てくるところなのです。

「諸仏世尊は、唯一大事の因縁を以っての故に、世に出現したもう。舎利弗、云何なるをか諸仏世尊は、唯一大事の因縁を以っての故に、世に出現したもうと名づくる。諸仏世尊は、衆生をして仏知見を開かしめ、清浄なるを得せしめんと欲するが故に世に出現したもう」(開結 一六六頁)

乃至開示悟入の四仏知見がここに説かれてあります。これが大事なところなんです。衆生をしてということは、衆生というのは、地獄から一切全部入っているわけです。そこに仏知見を開かしめるというところに、法華経のこの文の非常に重大な意味があるんですね。うっかり簡単に考えていてはだめなんです。そこで、開会するに五戒を以て得たる六根において、六根は眼耳鼻舌身意、六境はその対象、六識はその上の認識、知識、その一切を押さえて仏因と、仏の因と開会するのである。

「竜女が即身成仏は畜生蛇道の身を改めずして、三十二相の即身成仏なり。畜生の破戒にて表色なき身も、三十二相の無表色の戒体を発得するは、三悪道の身即ち五戒たる故なり」(御書 七頁・テキスト)

竜女が、法華経の提婆品で南方無垢世界にいて畜生の女身でありながら、三十二相の仏身を成就しましたが、これは戒体なんです。法華経の戒を受けたことによって修行して、その戒体が発得されたから三十二相の成道ができて、それを仏の眼、あるいは舎利弗、目連等の眼力のある、通力のある人たちが見ると、まさしく三十二相の戒体の姿がそこにはっきりと現れて出たわけです。法華経にそのことが説かれてある。皆さん方が行っても、末法の凡夫は、あそこの座にいても、見えないです。末法の衆生としての煩悩が充満していますから、到底、それを見るだけの心眼力はないのです。どこにいるんだろうなどということになるかも知れません。戒体を見ることができる人は、皆、お釈迦様の熟益、脱益の化導によって見ることができたのです。

「『別して論ずれば、然りと雖も通の意知るべし。余色・余塵・余界も亦爾り。是の故に須く仁譲等の五を明かすべし』云云」(御書 八頁・テキスト)

これは、別して論ずれば五戒は人間だけの因である、そういうふうに見える。確かにそうなんです。五戒を得るところによって人間になる。また、人間が五戒を行っていくことが、人間としての筋道である。「然りと雖も……」は、他の戒にも全部通じておるんだというんですね、この五戒が。「余色……」すなわち、あらゆる肉体をもつ衆生にも五戒があること。これを妙楽大師が言っておる。これについて、大聖人様は、

「余色とは九界の身、余塵とは九界の依法の国土、余界とは九界なり。此の文は人間界を本として、五常・五戒を余界へ亘すなり」(御書 八頁・テキスト)

人間界が基本になって一切、十界において五常・五戒が亘されるのであると。これは仁譲とありますとおり、譲は義という意味と同じなんです。ですから、皆さんも五常ということを聞いたことがあると思いますが、仁義礼智信です。

今の人はあまりよく知らないかもしれないが、昔は仁義礼智信というのは、寺子屋で教えたんですよ。仁は慈しむこと。義は筋道。礼は相手にあったらおじぎする、その他相手を敬うこと。智は物事の道理をよく弁えること。信は相手を信ずること、という意味でありますから、誠実な、邪でない心を言うわけです。その五常がまた五戒であって、この意味が一切のところに通じておるという意味であります。

次は、今まで十界のことを言っていたのが、今度は九界について、さらに詳しく、九界というのは、迷っておる、苦しんでおる、そういう九界が仏因であることを示している。で、五戒即仏因であることを釈されるのであります。

もう時間がまいりましたので、ここからあとは省略いたします。そこで、この法華経に比して爾前経においては、こういう法門は説かれていないということ。華厳にも、阿含にも、方等にも、般若にもないんです。法華経だけなんです。ところが、法華経以前でも、菩薩や凡夫は得道しておるということが、経文にそれぞれ多少ずつあるから、得道があるんだということを言っておる愚かな者もいるけれども、これは本当はそうではないのだ。ということを、このあとの部分でおっしゃっておるのです。

それは何かといいますと、十界互具ということが大事なんです。十界互具する故に妙法蓮華経なんです。

ですから、その場合は、どこの一界二界においても成仏できなければ、十界互具にならないから、したがってそこが成仏しなければ全部が成仏しないことになるんですね。このところの道理は非常に大事なことで、難しい意味もありますから、ここが、邪宗には判らないのです。日蓮宗や天台宗は、ほば判っていると言っていいでしょう。それ以外の、真言とか華厳とか、法相、三論、その他の小乗仏教は、こういうことは何も判っていないのです。

愚かな人が、法華以前は二乗ばかりは色心を滅するから成仏できない、ところが他の菩薩や凡夫はできるというけれども、そうではないのです。法華経においてはじめて二乗作仏がある。それに付随して、悪人、女人の成仏もある。一切十界の成仏がはっきり法華経に示されたところが、十界互具の妙法蓮華経の真の功徳でありますから、したがって妙法蓮華経から離れて、十界の成仏がなく、したがってまた一人ひとりの成仏も存在しないのであります。

法華経の意義においては、一界の成仏が十界の成仏ということですね。仏様も、九界を一つひとつだんだん上がってきて最後になるということにおいては、本当の仏様とは言えないんですね。隔てておりますからね。だから、法華経において初めて凡夫が仏であると同時に、それを説き、それを悟られ、それをはっきり示された仏が真の仏である。すなわち、法華経を説く仏様が真実の仏でありますから、爾前迹門の仏は、まだ真実の仏ではないということであります。

大聖人様は、宗論の時の覚悟として弟子に対し、

「爾前迹門の釈尊なりとも物の数ならず」(教行証御書 御書一一〇九頁)

という気構えを持てと仰せです。宗論の時はその、

「民とも下し、鬼畜なんどと下しても、其の過ち有らんやと意得て宗論すべし」(同頁)

と。実に大変な大見識をお示しになっておりますが、これよりしても権実の区別をきちっと定めるということが非常に大事であるということが言えるわけであります。

五、三大秘法抄の事の戒法

六、戒壇

あと、五番目の「三大秘法抄の事の戒法」は、大事なことで、我々がここに向かって進むところには、真の成仏があるということだけ申し上げておきます。つまり、

「五、三大秘法抄の事の戒法=我等大聖人の三大秘法受持に依って、将来すべき大善の

仏国土、未来広布の大目標を示し給う」(テキスト)

のであります。

六の戒壇ということから、1、義理の戒壇、2に事の戒壇、そこに(1)と(2)がありまして、

「2、事の戒壇 (1)本門戒壇の大御本尊、所住の処、事の戒壇に当る」(テキスト)

これは何かというと、根源という意味であります。本門戒壇の大御本尊様おわしますところ、根源の戒壇であるが故に、事の戒壇に当たるのです。日達上人も、そのことを以てあの正本堂の意義付けにおいて、本門事の戒壇ということをおっしゃったのです。ところが、池田大作は逆なのです。もっと、さらに進んで『三大秘法抄』の事の戒壇にしてもらいたかった。それで、もう、その仏法無類の我慢一杯の我意により、やれこれ、やれこれうるさく言って来たんです。しかし、正しい仏法の法理、戒壇の真義はそうではないのです。そこのところにけじめをしっかりつけなければいけません。

根源の戒壇でありますから、横においては空間的な意義で皆様方各寺院の御本尊様のおわしますところの戒壇、皆様方の各家庭において御本尊安置の戒壇、これことごとく本門の戒壇でありますけれども、ただし義の戒壇であります。義理の戒壇であります。その義理の戒壇の根源が、本門戒壇の大御本尊様のおわしますところ、正本堂であります。そこに、事の戒壇の意義を持っているということを申します。それから、時間的に考えてみると、将来、王仏冥合、広布実現の時の根源の戒壇です。ですから、戒壇の御本尊様をはずしては、時が来たから、といっても事の戒壇は意義において全く存在しないということを明らかにしていかなければなりません。(2)のほうが、

「(2)三大秘法抄。一期弘法抄の遺命」(テキスト)

の戒壇であります。「事の戒法の顕現に基づく戒壇」であります。これは、先程も五番にありましたとおりのことでありまして、我々は、そこを目標として信心修行するところに我々の即身成仏、戒法の功徳が顕現するということを何回も何回も繰り返して申し上げる次第であります。

それから、

「3、本門の戒体=本門戒体抄、下種の戒体即身成仏、一念三千不仏同体の戒体」

(テキスト)

皆様方が授戒を受けて、信心の一念を持って深信に信心するところ、皆様方の生命がそのまま御本仏大聖人様、本有常住の三世常住、一身即三身、三身即一身、三世常恒の御利益あらせられる日蓮大聖人様と同体の仏様の因果を具しておるのであります。これはただし、「御信心によるべし」ということを、仰せになっておる。不信のときは、やはり謗法に同じますから、戒体は失わないけれども、その妙なる用きは消えていくのであります。それでしまいには、形としては、地獄・餓鬼・畜生の三途に謗法の悪業をもって堕ちることもあります。これは、今の創価学会にいる人間はそうなんです。けれども、信のことを絶対忘れなければ、むしろ常に本仏常住の、朝々仏と共に起き、夕々仏と共に臥すところの受持、功徳を成就するのであります。

「4、本門の戒法(戒行)」、これは義理の戒法という意味で、

「(1)三大秘法受持戒」(テキスト)

説明は省略します。

「(2)下種三宝三帰戒」(テキスト)

「(3)破邪顕正戒(下種折伏・広布推進)」(テキスト)

「(4)謗法禁断戒(邪宗邪義不依・正義帰依・離覆漏汗雑・十四誹謗戒・約身約家約国」

(テキスト)

離覆漏汗雑ということは『秋元抄』にあります。十四誹謗戒、これは『松野殿御返事』の中に説かれている。それから、約身約家約国の謗法を防ぐ、これも『秋元抄』にあります。

「(5)異体同心戒」(テキスト)

これは『富木抄』だったと思います。それから、

「(6)四恩報謝戒(知恩報恩)」(テキスト)

これは『四恩抄』、

「(7)護惜建立供養戒(以身・以財・以法)」(テキスト)

これは常にあちらこちらに説かれていると思いますが、身を以て護惜建立する、財のある人は財を以て護惜建立する、あるいは一分得た法を以て人を折伏して正しい法に導くという以法の供養、

「(8)道義済世(経書・治世・資生・皆順正法)(世間善法の推進と随順)」(テキスト)

あらゆることが正法に順ずるという、『随喜功徳品』の経文であります。つまり法華経の文であります。それから世間善法の推進と随順、世間に対する皆さん方の対処の方法ですが、世間の善法をどんどん皆様方の境界、信心、功徳によって勧めていくということは、やはり大事であります。これは、むしろ日蓮正宗の大聖人様の正しい仏法を受ける方の大事な心構えだと思います。そして、もう一つは、随順ということも大事なのです。自分は最高の仏法を信心しているんだから世間の謗法の人間と一緒になれるかと考えて、世間の人々がある程度いいことをしているのを、そんなことは一緒にやらないんだということになると、ちょっと偏狭な形となって、下種ができなくなる場合もあると思います。ただし、世法に順ずると言っても、その中に随順しきってしまうというのではなくて、根本の法を以て、その境界の上から、ある意味においては、一緒にやっていくという意味です。しかし、むしろ基本は、当然善法の推進というほうであると思います。具体的に現れるのは、色々ですけれども、政治の問題、乃至色々な道徳の問題、生活の問題、経済の問題、その他様々なことです。

しかし、やはり根本の信心を、妙法をしっかり信心していく上においては、例えば商売にしても、その覚悟が違ってきます。常に、過去からの悪業で、何とか人を騙して自分だけ利得を得ようと。そういったことが商売に出て来ると、絶対にその商売は長続きしません。商売をやってだめになるのは、それはその時の事情もあるかも知れないから一概に言えませんが、やはり不真面目な心や不誠実な心では絶対に商売も栄えません。その辺のところに、妙法のあらゆる意味にわたるところの功徳の戒の実践、実現の意味があると思います。

(事の一念三千の本尊受持、即身成仏の意義、事の戒法に通ず)(テキスト)

このところは、自行化他、一言でも仏法を他に示し、折伏していくところに、その実践の意味があるかと思うのであります。

「二、事の戒法=三大秘法抄・一期弘法抄に拝する事の戒法の聖意、及び右を基幹とする吾等信行の大目標である」(テキスト)

ということだけを申し上げまして、本門下種の戒という重大な内容からすると、大変に簡略な話でしたけれども、皆様方の心の中で、仏法の戒、すなわち実践の法門として何か得ることが、もしおありになれば、幸せと存ずる次第でございます。

以上を以て、本日の私の話を終わらせていただきます。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

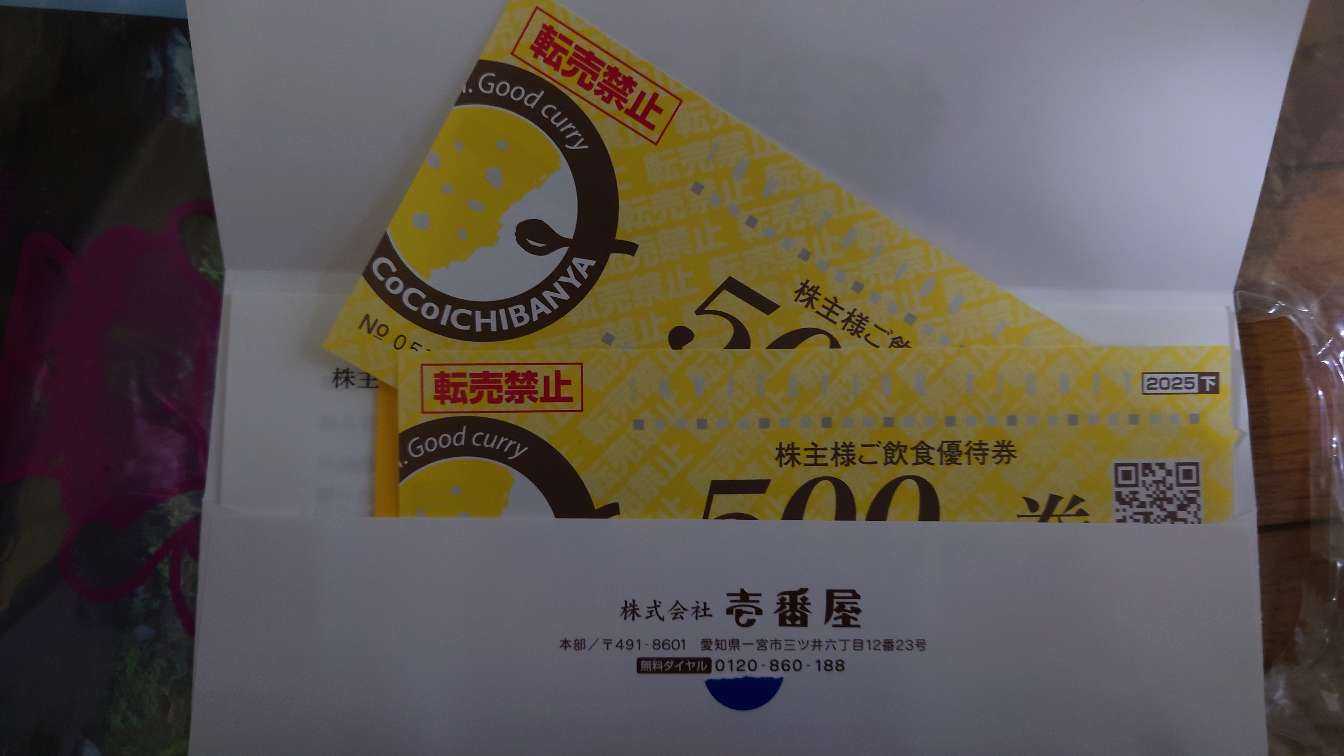

- 株主優待コレクション

- 壱番屋から株主優待券が届きました。

- (2025-11-19 23:37:42)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- ゴチレース最下位の小芝風花、超高額…

- (2025-11-20 13:00:10)

-

© Rakuten Group, Inc.