2022年01月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

300Bシングル・パワーアンプ(7) 全体の構成

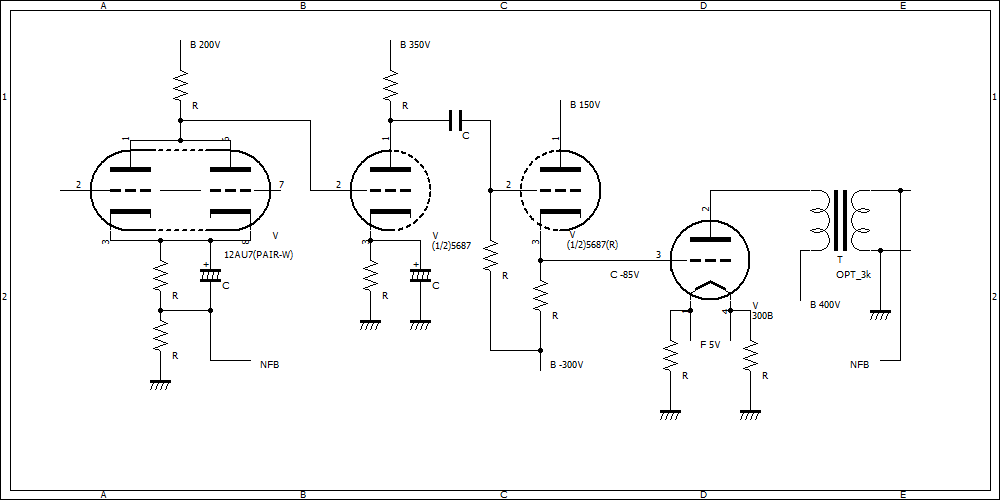

まだ、アンプ全体の構成について述べていなかったが、下図のように考えている。 前に述べたように、出力段は固定バイアスで、フィラメントは直流点火とする。ドライブ段は(1/2)5687のカソードフォロワーとし、300Bを低インピーダンスでドライブする。300Bはグリッド抵抗の制限がなく、390kΩなどとしている設計も多いので、カソードフォロワーの必然性はないが、前段の負担を軽減するとともに、傍熱管が暖まるまで出力管をカットオフしておくためである。もちろん、多少の出力アップも期待できるが、プレート電流が最大定格を超えないように注意しなければならない。 2段目が実質的なドライブ段になるが、(1/2)5687を投入して美しい歪を発生させることを狙う。この段ではカソードのパスコンの処理に頭を悩ませるところだ。あまり時定数を大きくしたくないところである。初段とは直結として、2段目のグリッド電流を吸収する必要がある。初段は全体のゲイン配分によって選択が変わってくるので、今のところ12AU7のパラレル接続としておく。これではゲイン不足の場合、12AT7とするか、12AU7でカスコード接続にするかもしれない。 設計の順序としては出力段からスタートして、前段に遡っていくつもりだ。

2022.01.25

コメント(0)

-

300Bシングル・パワーアンプ(6) 出力段の動作点

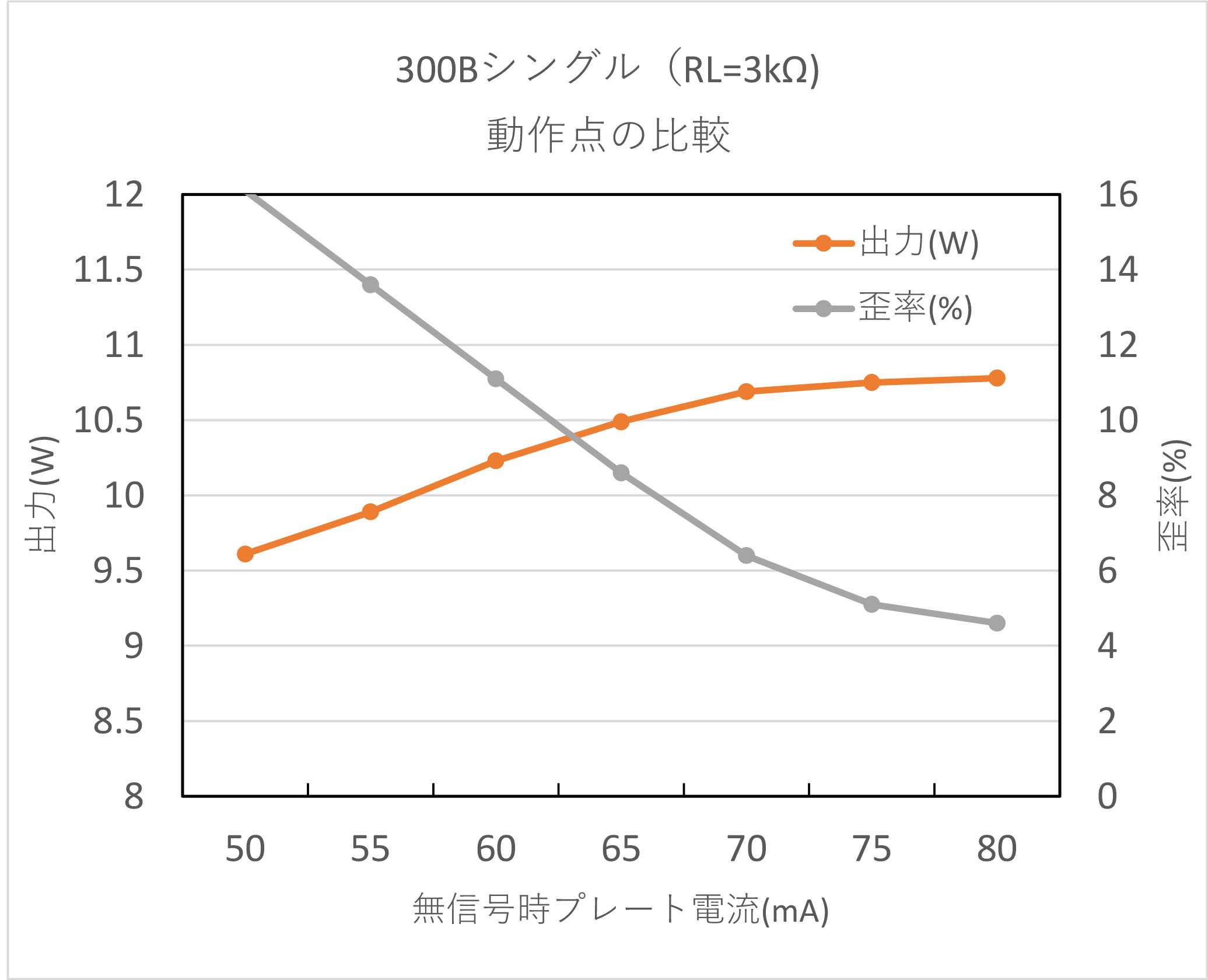

前回の記事から、だいぶ間が空いてしまった。今回はまず、300B出力段の動作点を選択しようと思う。 使用する出力トランスF-2007Cの1次側インピーダンスは3kΩであり、プレート電圧は400Vの予定である。真空管マニュアルに示されている動作例では、この条件の場合、プレート電流50mAとして出力11.5Wを得ることになっている。しかし、特性曲線上に動作点を取ってみると、ずいぶん電流が絞られていることに気が付いた。 そこで、中林氏のモデルによるTINA7のシミュレーションを行ってみよう。出力トランスの1次側直流抵抗を実測値の60Ωとして、プレート電圧が400Vになるように調整しながら、無信号時プレート電流を50mAから80mAまで変化させた。その時の出力とひずみ率を求めてグラフ化した。無信号時プレート電流が65mAまでは、明らかに1サイクルの中で電流がカットオフしており、歪も10%以上ある。出力も到底11.5Wにはならない。出力と歪率はそれぞれ、70mAで10.7W・6.4%、75mAで10.8W・5.1%、80mAで10.8W・4.6%となった。 ここで問題となるのは、プレート電流を何mAまで流せるか、と言うことであろう。自己バイアスにするつもりはなく、当然、固定バイアスとなる。最大定格は100mAであるから、最大信号時においても、プレート電流が100mAを決して超えないことが求められる。実はシングルアンプの場合、最大信号時のプレート電流は無信号時と比べてあまり大きくならない。シミュレーションによれば、無信号時80mAに対しても最大信号時85mAと言うところである。 雑誌の製作例を見ると、プレート電圧350V、プレート電流60mAくらいの軽い動作が多く、自己バイアスを採用している設計が多い。しかし、必要以上に300Bを軽く使うのはいかがなものかと思う。案外だったのは、浅野勇氏の設計で、自己バイアスではあるが、プレート電圧400V、プレート電流80mAと言うアンプがあった。そこで、今回は固定バイアスで無信号時プレート電流75mAの動作を選択することにした。最大信号時のプレート電流は80mAである。歪の分析では2次歪5.1%、3次歪0.6%であって、3次歪が少ない感じである。

2022.01.20

コメント(0)

-

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。このブログも開設してから16回目のお正月を迎えたことになります。昨年の3月に定年退職したもので、1年間でいろいろアンプの製作が進むかと思いきや、まだあまり進んでいません。昨年購入したものを振り返ってみます。1.アッテネータ用トランスこれは、ゼネラルトランス製の34接点アッテネーター用のトランスです。ラックスのCL-1000に刺激されたものですが、プリアンプは大変ですのでどうなることやら。2.ご存じWestern Electricの300B復刻版いま、300Bシングルアンプを計画中なので、完成したあかつきにはWesternの球を差すのもよいかと思ったからです。どちらにも共通することは、お値段が張るわりには、アンプを作らない限り何の役にも立たないと言うことですね。最近、手作りアンプの会という集まりに参加しているのですが、真空管アンプが話題だったのは20年前くらい昔のことらしいです。今年もぼちぼち進めるつもりですので、どうぞよろしくお願いします。

2022.01.01

コメント(2)

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- 新製品発売情報・予約情報

- 喜怒哀楽by増田貴久

- (2025-02-14 15:21:13)

-

-

-

- パソコンニュース&情報

- ブラウザChromeの新機能 "ページを音…

- (2025-11-03 10:02:13)

-

-

-

- 3DCG作品

- 続・初めての飛行機プラモ 17

- (2025-11-09 06:30:05)

-