2025年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

芙蓉(フヨウ)の花の季節に

ムクゲをたくさん見かけましたし、まだ咲いているのもありますが、少し前から芙蓉が目に着くようになってきました。感じとしては、フヨウはムクゲより一か月遅れくらいで咲くような。ムクゲとフヨウは少し似た感じの花ですが、葉っぱなどいくつか違いがありますね。青空にむかう。フヨウはアオイ科フヨウ属です。一日花ですね。フヨウの葉っぱとても大きいです。この大きな葉っぱを見ると、ムクゲではないなと思います。フヨウの特徴の一つは、めしべが上をむくこと。ムクゲのメシベは上を向くより、まっすぐなものの方が多いです。フヨウの花を正面から見てみました。(#^.^#)

2025/08/31

コメント(14)

-

二度目のサギソウ/タマアジサイ

今年は熱すぎていろいろなお花もぱっとしないようです。サギソウも一回目に見た時には花数も少ないし、茶色くなっているものが多くてがっかりしました。ところが8月中旬には比較的きれいな花をまだ見ることができました。やっぱりサギソウは涼しげで繊細です。(#^.^#)もうだめかと思っていましたが、意外にきれいでした。なんと、まだつぼみもありました。飛んでいます。(;´∀`)なかなか不思議な造りをしていますね。サギソウを育てるのは大変なのでしょうね。同じ時期にまた出会えたタマアジサイ。(つぼみ)装飾花、両性花とも開花始めかな。

2025/08/30

コメント(9)

-

今度も遠花火

今回はあまり大きくない花火大会です。しかも、以前同様遠くからの撮影です。コロナ以降は現地に行って花火鑑賞をすることはしなくなりました。迫力はないけれど、遠くからでも見られればよいという思いに至っています。('◇')ゞ今回の花火には全部の写真にはキャプションをつけられませんがご了承ください。m(__)mここでは、このタイプの花火がいくつもありました。ヤツデの花を連想しました。花火写真選びをしていると、この青の花火が好みなようで枚数が多くなりすぎたために減らしました。('◇')ゞこの色の花火は花火自体が比較的少なかったです。緑の世界手毬のごとく白っぽい花火は露光時間を短くしないとオーバーになってしまいます。やっぱり青が好き。青の時代か?('◇')ゞ

2025/08/29

コメント(12)

-

柳花笠にモンキチョウ

ヤナギハナガサは日本全国に広く分布しています。道端などでもよく見かけるようになりました。ヤナギハナガサは、南アメリカが原産の帰化植物。そこにモンキチョウが来ていました。繁殖力が強くて草丈がかなり大きくなるため「三尺バーベナ」とも呼ばれています。ちなみに、1尺は約30.3センチメートルです。(*^_^*)あちこちのヤナギハナガサに吸蜜のために移動していました。モンキチョウの目が面白い。あら、飛んでしまいした。('◇')ゞ

2025/08/28

コメント(12)

-

瑠璃色の花と鳥

ルリマツリは夏の花の中でもとても涼し気で爽やかです。しかし、なかなか身近に咲いているところがありません。知っているのは一か所だけ。7月末と8月中旬にちらっと撮ってみました。ルリマツリは、「瑠璃色の茉莉花(マツリカ)」という意味の名前なのだそうです。イソマツ科ルリマツリ属(プルンバゴ属)の常緑性低木です。原産地は南アフリカで、熱帯性の花木のため暑さには強い性質をもっているとか。(#^.^#)濃すぎない青色がやはり涼しさを感じさせてくれます。どこかはかなげにも見えますが、夏に強い・・・たおやかなのでしょう。瑠璃色で思い出すのは・・・。やっぱりルリビタキのオスのこの色ですね。(#^.^#)

2025/08/27

コメント(11)

-

タカサゴユリ

以前は庭にあったタカサゴユリが消えてしまいました。比較的、ご近所でいくつも咲いていたのを見かけました。しかし、数日で終わってさびしくなりました。タカサゴユリは、台湾原産で観賞用として大正時代に導入されたそうです。タカサゴユリというと、この紫色のラインが入るのが特徴だと思っています。またタカサゴユリはあまり丈が高くないようです。(60cm以下)ここからは昭和記念公園で見た「タカサゴユリ」(名札あり)です。でも、紫のラインはありません。「タカサゴユリ」(名札あり)「タカサゴユリ」(名札あり)こちらはラインは見えるけれど、紫色はついていないような。('◇')ゞ最近はタカサゴユリとテッポウユリの交配種のシンテッポウユリも多くの品種が作られ、自然交雑も起こすため外観では分類は困難になっているそうです。綺麗なら、名前など何でもよいような気もしますが。('◇')ゞ

2025/08/26

コメント(11)

-

ナツズイセンが好き!

夏になると思い出すのは、尾瀬ではなく夏水仙です。( ^)o(^ )この花の球根がほしくて探していましたが、時期が異なるのかなかなか見つからず。かわりに去年、ナツズイセンに似た感じのリコリスス プレンゲリーを買いました。去年は9月に咲きましたが、今年ははたして?8月中旬に見に行ったナツズイセンです。つぼみがとっても良い色でかわいい。(#^.^#)ここのところ、毎年あまりたくさんは咲いていません。以前は数えきれないほどたくさん花があったのですが。ナツズイセンはヒガンバナ科ヒガンバナ属です。もっと早く咲くものだと思っていたのですが、なんだか今年は遅いような?名前の由来は、水仙に似た葉で夏に花が咲くことからつけられていて、水仙とは別種です。少し俯瞰的に。一本だけでも絵になりますね。一番並んでいてこの程度でした。左はつぼみ、右は少し枯れてきているような。

2025/08/25

コメント(13)

-

蝶よ花よと、そしてハチ

あまりの暑さにあまり外にでなくなっているので、トンボや蝶を見る機会が激減しています。また、酷暑が昆虫等に与える影響も大きく、トンボや蝶の数も例年よりは少ないような気がします。したがって、ちょっとでもその姿を見られると、珍しいものでなくても大喜びしてカメラをむけます。見えにくいシオカラトンボ(メス)でした。アカツメクサにモンシロチョウ。すぐにいなくなる。かわいいセセリン。セセリ蝶は小さいです。ミソハギにモンシロチョウ。飛んだ。しばらくこの辺をうろうろと。翅がずいぶんぼろぼろになっています。ミソハギにはクマバチもいました。しっかりつかまって。ミソハギは昆虫に人気がありそうですね。

2025/08/24

コメント(14)

-

タイタンビカスとモミジアオイ

真っ赤なタイタンビカスとモミジアオイを見ました。この二つは親戚関係でしょう。('◇')ゞタイタンビカスは、赤塚植物園作出のアメリカフヨウとモミジアオイの交配選抜種の宿根性のハイビスカスです。まさに大きなハイビスカスといった感じです。朝に花開き夕方には花は萎んでしまう一日花なのがもったいないような気がします。('◇')ゞこの赤以外にも、白、ピンク、複色などがあるそうです。あちこちでそういった色の大きなタイタンビカスを目にしますね。ここからはやっと見つけたモミジアオイです。以前、あったところ二か所のモミジアオイがなくなってしまい、なんとか会えました。花弁は5枚です。北アメリカに分布するアオイ科フヨウ属の多年草です。日本には1870年ごろ入ってきたそうです。モミジのような葉っぱはモミジアオイもタイタンビカスも同じようです。これは、これから咲くのでしょうね。

2025/08/23

コメント(14)

-

やっと野鳥に会えた!(ハクセキレイ)

余りの暑さのせいかほぼ野鳥を見かけることのない日々を過ごしてきました。みんなどこでどうしているのでしょう?以前、ちらっと見かけたハクセキレイ。でも、なぜかすぐにいなくなってしまってがっかり。それと同じ場所で、今度は少しだけとどまってくれました。(#^.^#)暑いようです。口をあけています。変な所に移動して、こちらを見ているような?飛びました。どこへ行くのかな?着地。何か見つけたようです。小さいものを口にしています。また飛びました。着地する前の後ろ姿。いったん着地したものの、今度は見えないところへ飛び去りました。また会いたいなあ。(#^.^#)

2025/08/22

コメント(10)

-

かわいい鹿の子百合/トケイソウ

毎年、楽しみにしている鹿の子百合ですが、今年は暑くてなかなか見に行かれず。やっと8月14日に行きましたが、何とか間に合いました。(#^.^#)ユリの中では一番好きです。「鹿の子ユリ」という名前は花に鹿の子模様の斑点があることからついたそうです。かわいいですよね。(#^.^#)花の大きさは10センチくらい。美しいので昔から観賞用に栽培もされているようです。江戸時代にはシーボルトがカノコユリの球根を日本から持ち出して初めてヨーロッパで知られるようになった日本のユリなのだそうです。どこかやさしさと儚さを感じさせられる百合でした。こちらはトケイソウ。英名 passion flower は「キリストの受難の花」という意味です。クマバチが来ていました。このハチはしつこく長い時間、このトケイソウにとりついていました。('◇')ゞやっとクマバチがいなくなったところを。

2025/08/21

コメント(13)

-

やっと見つけた空蝉は・・・/ハクウンボク

この夏は蝉の声を聞いたのも遅く、空蝉を見たのもずいぶん遅くなってからでした。どうなっているのか?と心配になるほど。ところが、あれほど見つからなかった空蝉ですが・・・。8月に入るとぼちぼちと。やっぱり空蝉のこの姿が好きです。しっかりつかまって出てきたのでしょうね。葉っぱの裏にもみっけ。背中にある白い糸は「気門」だそうです。白い糸(気門)は器官を通って全身に空気を送っています。これはちょっと見えにくかったです。8月中旬。この木にはいくつもの空蝉が取りついていました。('◇')ゞさらに、こんなにたくさん。集団抜け殻、ものすごい。(*^_^*)その近くにはこんな実が。ハクウンボクです。エゴノキの花とよく似ていましたが、実の付き方はずいぶん違うものですね。

2025/08/20

コメント(12)

-

風の中の蓮

8月11日は風が強い日でした。風がある分だけ外に出られそうな気がして、少しだけ出かけてみました。幸い、まだ咲いている蓮がありました。ただし、蜂巣(シャワーヘッドみたい)になってしまったものも多いです。紫のベールを。紫はミソハギの花です。急に風が強まりました。風で蓮の葉が裏返っています。わー、突風だー。探せば、まだ初々しいものもありました。さらにちょこんとしたのも。( ^)o(^ )うわー、おくてもいるなあ。こちらは終焉間近。しっかり種をつけたものもありました。蓮の花はほぼ咲いてから四日で散り、やがてはこうして命をつないでいきます。

2025/08/19

コメント(11)

-

ほしぞら散歩3(コキアのライトアップと満月)

「ほしぞら散歩」の最終です。ライトアップの三つ目はコキアでした。コキアは最初に通ったのでそこで見て、大ケヤキとヒマワリを見た後、また帰りにもコキアを見ました。8月9日の午後7時前のコキアです。緑で小さいコキアがずらりと。西の空をバックにてっぺんには白いブランコ(固定式)も。コキアの間の細い道を通って。「語らい」コキアの後、ヒマワリや大ケヤキ(それぞれブログアップ済み)を見て帰ることに。午後8時少し前です。ずいぶん暗くなりました。余りにも暗いので、ライト(懐中電灯)で自分の前の道を照らしながら歩く人が多かったです。私もミニライト持参で行きました。再びコキアのところへ。ここにも夜散歩のワンちゃんたちが。(#^.^#)8月9日は満月でした。その日が満月とは知らずにおりましたが。('◇')ゞ丘の上のブランコのところの上に満月。夜は涼しいかと思ったのですが、気温はそれほどでもなかったけれど湿度が高いのでしょう。ものすごく蒸暑くてどーっと疲れが。たった一時間でしたが驚くほど汗だくになりました。(*_*;(おしまい)

2025/08/18

コメント(12)

-

ほしぞら散歩2(大ケヤキのライトアップ)

昨日の続きの「ほしそら散歩」です。みんなの原っぱの象徴ともいえる大ケヤキがライトアップされました。これも見るのは初めてです。遠くからでも見えます。そして、いろいろな色に変わりました。みなさんはどの色がお好みでしょうか?撮った順に並べてみました。1青が始まる2カラフル3まだらな?ピンク4オレンジ5イエロー6グリーン7レッド8暗さも増して9向日葵の向こうに10パープルとビリジャン撮っている場所は少しずつ違います。空の色も変わっていきました。(つづく)

2025/08/17

コメント(12)

-

ほしぞら散歩(向日葵のライトアップ)1

8月9日から11日の三日間、昭和記念公園で「ほしぞら散歩」と名付けられライトアップが行われました。日中は暑くて出歩けないので、夜なら大丈夫かな?と思ったのと、初めての夏のライトアップなのでどんなものか?と行ってみました。主にライトアップされるのは、コキア、大ケヤキ、ヒマワリです。先日、昼間の向日葵をブログアップしたので、その違いを感じながら見ていただけると幸いです。向日葵を見るには、みんなの原っぱに行かなくてはなりません。みんなの原っぱの真ん中あたりに大勢人がいてびっくりしました。まさかここまで混雑するとは思わなかったのです。中央が大ケヤキ(ここのライトアップ写真は後日)で、その向こうが向日葵です。昼とは全く異なった何ともいえない雰囲気でした。涼しい時間帯のせいか?お散歩ワンちゃんもたくさん来ていました。空や雲の色も時々刻々と変わってきます。夜だからではなく、種ができるにしたがって頭が重くなって向日葵はお辞儀をしていくようです。「こっちゃこーい、こっちゃこーい」と呼んでいるような小径。もちろん、怖いから行きませんよ。( ^)o(^ )暗くて足元のロープにひっかかりそうになったりします。かと思えば、「まぶしー」という場所も。('◇')ゞ暗い中でも出会いはあるのです。(*^_^*)向日葵の前に整列わんわんわん。ライトに群がる翅のある虫の軌跡が変な形に写りました。('◇')ゞけっしてゲジゲジみたいなものではないですが。(つづく)

2025/08/16

コメント(12)

-

うさぎのポロリ11才になりました

おかげさまで本日、うさぎのポロリは11才を迎えることができました。我が家でこれまで飼ってきたうさぎたちの中で最長寿となりました。うさぎの11才を人間に換算すると何歳にあたるのか・・・については、諸説あるようです。10才が76歳と書いてあるもの(11才については記載なし)、10年半で94歳というのもありました。ポロリは7羽目に飼ったうさぎです。これまでいたのは、タロウ♂、ピョンコ♀、チョビ♂、タッチ♂、みなみ♀、コプリン♂・・・その中ではみなみが10才で最高記録でした。ということで、まずなつかしのみなみ登場です。雪が降ると庭に出していました。秋の庭にも出しました。('◇')ゞさて、ここからは本日の主役ポロリです。このうさぎ仲間の中では灰一点か?('◇')ゞ「あら、黄色っぽいのもいるじゃない。」「って、これうさぎじゃないわね。うさぎのシールは貼ってあるけど。」「これって、11って書いてあるらしいわ。」最近は急に食欲が落ちることがあって、「もうそろそろか・・・」と覚悟する日が多かったです。無事に11才を迎えられてほっとしています。ポロリは2022年12月に子宮ガンと診断されました。高齢ゆえに手術はせず、ずっと投薬(毎月、約一万五千円くらいかかる)でもちこたえてきています。獣医さんには「手術をしなくてもここまで生きながらえるのは初めてですよ。ポーちゃん、すごいね。」といわれますが・・・。さて、昔むかし元気だったころのポロリはジャンプが得意でした。他の子と違って真上にジャンプするのです。その分、高く飛べるようで家にいたうさぎの中では一番のハイジャンプ記録保持者でした。(*^_^*)これは2014年10月の写真です。子宮ガンを患ってからは飛ぶ姿も見ることはできなくなりましたが、生きていてくれるだけでうれしいです。(#^.^#)

2025/08/15

コメント(12)

-

自家受粉を避ける桔梗とそうでない朝顔と

桔梗も見かけますが、そろそろ汚くなってくる花も多くて。以前から桔梗をアップするときに自家受粉を避ける花だというご紹介をしてきました。また繰り返しになりますが、今年も面白い(うまくできた)仕組みだなと感心しながら桔梗を見ています。これはつぼみ。開きました。左は中央の青い色をしためしべはまだ開いていませんが、その外側の白いおしべは開き始めました。右はおしべが、めしべをつつんでいます。めしべはまだ開かず。おしべは外側にだいぶ開きました。これも上の写真と同じくらいです。めしべが開き始めました。先端が白く5つに分かれています。めしべがしっかり開いています。おしべは茶色くなってしおれています。めしべは、他の花のおしべ(やく)から虫などが運ぶのを待って受粉します。おしべは茶色くなってしまいました。白い桔梗も綺麗で好きです。(#^.^#)自家受粉を避ける桔梗に対して、朝顔は自家受粉が多いです。夕方、つぼみがふくらみかけた頃は、おしべがめしべよりも下の位置にあってヤクはまだ開かず。そして、おしべがヤクを開きながらめしべを追い抜いていく。追い抜く時に、おしべは花粉をめしべの柱頭につける。明け方までに、すべてのおしべはめしべを追いぬく。という仕組みなので、翌日の早朝に花が開くこ頃にはすでに自家受粉を終えているとのこと。(ここからは自家受粉とは別の話です。)今年の朝顔は8月3日(上の写真)以降は開かなくなってしまいました。地植えに初めて蕾がついたものの、これ以上開かず。(8月10日)鉢植え(3の鉢)もつぼみはつくけれど、花はつぼんだままこれ以上ひらかず。こんなことは初めてです。今年の異常な暑さのせいでしょうか?この先も蕾はいくつもあるのですが、期待はできないかもしれません。

2025/08/14

コメント(13)

-

タマアジサイを見ると夏を感じる

一般的なアジサイよりも遅く開花するタマアジサイ。真夏の花です。これがつぼみ。つぼみが玉のように見えることからタマアジサイと名付けられました。つぼみの直径は2~3センチもあります。中身がちらっと出てきました。その中の一つが開いていますね。白いのは装飾花です。しべのある小さい紫のが両性花。白い装飾花はあまりたくさん咲きません。ハチさんが来ていました。

2025/08/13

コメント(12)

-

暑さの合間に向日葵撮影(昭和記念公園)

夏は向日葵!と思っていますが、今年の酷暑で見に行くのをあきらめていました。それでも、ほんの少しだけ涼しめの日があったので思い切って短時間のみ行ってみました。優しく見守って。種類はハイブリッドサンフラワーです。黄色い世界。花は大きめで直径30センチくらい。曲がり角。苦手な迷路のようなものはありません。('◇')ゞ木々の手前にひまわりたち。人の少ないところを。最近?の向日葵ってどっちを見ているのでしょう。あちこち好きな方をむいているような。('◇')ゞ遠くに踏切。また花に近づいて。

2025/08/12

コメント(12)

-

メガネツユクサは涼しそう

今年は去年、庭を覆いつくすほどの増え方をした露草をどんどん除去しました。おかげで?シュウメイギクなどが生き延びました。単独で見るときれいな露草ですが、ものすごい繁殖力なのです。さて、その露草ではなく大好きなのがメガネツユクサ。まだ一か所でしか見たことがありません。道路脇のボランティアさんがお世話をしているらしい花壇の雑草にまぎれてちらほらと目にすることができるだけです。しかも、午後になるとつぼんでしまうようで、もう探せなくなります。露草よりも淡い色で、白いラインが縁取りしています。別名はフクリンツユクサ(覆輪露草)です。これは、どこでも見かけるような露草(ツユクサ)です。メガネツユクサは、花の大きさがツユクサよりはかなり大きい感じ。近づいてみると、「こーんなお顔」をしていますよ。( ^)o(^ )三輪仲良く咲いて。どこか日本画を思わせるような雰囲気。オシロイバナの近くに咲いていました。最後は、オシロイバナ三姉妹を主役に。(#^.^#)

2025/08/11

コメント(13)

-

クサギにアゲハチョウ

クサギが咲くのは今の時期だったようです。青い実がなるころはたまに見るのですが、暑くて出かけないせいか花の時期はうっかりしていました。少し撮っていたら、ちょうどアゲハチョウが来てくれて、大喜び?で撮りました。クサギはボタンクサギと違って、かなり背の高い木です。高さは4〜8mにもなる木です。アゲハチョウが吸蜜に来ました。かなり翅がいたんでいますね。後ろ姿。クサギってシソ科クサギ属なのだそうです。尾羽の裏側にオレンジの模様が。クサギは臭木と書きますが、特に臭いにおいは感じませんでした。残念ながら飛んで行ってしまいました。

2025/08/10

コメント(12)

-

淡いピンクと白のサルスベリ

今、あちこちで一番目にするのが百日紅でしょうか?何色かありますね。以前も白をアップしましたが、白いサルスベリが好きです。ただし、今回出会った淡いピンクのサルスベリもとても魅力的でした。(*^_^*)白はいつみても涼しそうです。(#^.^#)最近、白いサルスベリを植えるおうちがちょっと増えたような。落花。今度は淡いピンク色のです。青空バックにやさしそう。おもしろい?ところにしべがあるような。緑をバックに。ピンクの絨毯が形成されつつあります。(#^.^#)

2025/08/09

コメント(12)

-

サギたちの飛翔(サギソウ)

夏は白い花がいいですね。見るだけで少し涼しくなります、(#^.^#)特にコサギが飛んでいるような、繊細で美しいサギソウに惹かれます。2羽のコサギが飛んでいます。(#^.^#)サギソウは、ラン科ミズトンボ属です。列になって飛んでいますよー。(#^.^#)サギソウは球根性のランで親株からランナーを伸ばして先端に次の年の球根をつくるそうです。かなり大勢で飛んでいますね。('◇')ゞ今年は暑すぎて、サギソウにとってはつらいことだったようです。開花も例年よりは早めだったとか。かなり茶色いものも多くて、なんとか綺麗なところを探して撮りました。('◇')ゞそれでも、涼し気な顔をしているサギソウは見る人たちを清々しい気持ちにさせてくれます。唯一、室内に展示されていた鉢の花は茶色いところもなくとてもきれいでした。

2025/08/08

コメント(11)

-

うさぎのポロリの七夕

旧暦の七夕になってしまいましたが、うさぎのポロリ(メス)の登場です。来週には11歳になる予定ですが、このところ急に食欲が落ちてしまいました。(餌に薬を混ぜているので、餌を食べないと薬もあまり入っていっていないということになります。)以前も何度かそういうことがあったのですが、今回は特にそれが著しくて・・・。いつまで生きられるのだろうという不安がつきまといます。「なんだ、これ? かじってみようかしら。」「なぜ、へんなイルカがたくさんいるのかな。」毎年、届く大きな大きな石川スイカとポロリと大きさ比べ。「あたし、スイカにまけたわ。」

2025/08/07

コメント(12)

-

庭のシオカラトンボに接近

昨日はこれまでで一番暑かったです。39度くらいあったようで。今週も4か所ほど通院がありますが、昨日は幸い?10時15分からの予約だったので幾分楽?でした。暑すぎで通院でもなければ出かけられません。(*_*;先日、ベランダのむこうにシオカラトンボが止まっているのが見えました。大喜びでカメラを取りに行き、そっとベランダに出る。まだ止まっていました。シオカラトンボのオスです。貴重なものではないのですが、最近、生き物に出会うことがほぼなかったのでとてもうれしくて。けっこう近づきましたが、逃げません。それでも、ベランダからではあまりおもしろくないので玄関から庭に出てみることにしました。庭に出ました。まだ、最初の場所に止まっています。しかし、近づきすぎたのか遠くへ飛びました。それでも、まだいます。さらに近づいて。トンボの眼鏡はきれいですね。(#^.^#)でも、変な虫もいました。カメムシなのでしょうか?(*_*;先日、よそで撮れた唯一の野鳥「スズメ」です。('◇')ゞ「暑いでチュン」別のところで、ハクセキレイを見かけたときはすぐに逃げられました。これまでだったら、ハクセキレイはかなり近寄れる鳥なのになんでやねん。生き物撮影不足、ストレスが溜まります。

2025/08/06

コメント(12)

-

コバギボウシ/白ムクゲ

暑くて暑くて・・・でも、少しなれた?せいか、「暑い」という言葉が口をつく回数が若干減ったような気がします。しかし、気温はあがりっぱなし。昨日は37度、今日は39度予報。明日もまだ37度予報。いったい、どこまであがるのやら。コバギボウシです。花よりも長い6本の雄しべと、さらにそれより長い1本の雌しべが突き出ています。花にラインが入ります。こちらは涼し気な白いムクゲ。ムクゲは数種類見かけますが、涼しそうな白に一番カメラをむけてしまいます。裏からみたら・・・蕊の影が。最近、あまり蝶も見かけませんが、ナミアゲハが来ました。しかし、すぐにいなくなってしまい、撮れたのはたった一枚だけ。('◇')ゞ

2025/08/05

コメント(13)

-

7月~8月初旬の朝顔の開花集計

昨年も一昨年も庭の朝顔が開花したのは8月に入ってからでした。そういえば、以前、蓮を栽培していた時も最初は8月31日開花という遅いころでした。我が家はなんでも遅めなのでしょうか?('◇')ゞしかし、今年は早かった。種まきをこれまでより10日程度早くしたこともありますが、あまりの暑さから早い開花になったのかもしれません。今年の初開花は7月14日で以前のブログに掲載しました。今回はその後の様子です。順調に毎日のように咲いてくれました。最後に表にまとめてありますが、1の鉢はとても小さいもので青紫の苗を1本、2の鉢は中くらいのサイズで苗は2本、3の鉢も中くらいのサイズで苗は3本、4の鉢は「暁の混合」を3本植えてあります。7月25日です。つぼみに囲まれた青紫の花。濃い紅色がつぼみです。(3の鉢)7月27日。2の鉢に2個咲きました。7月28日 2の鉢に3個開花。7月29日。1の鉢に咲く白い縁取りのある花。鉢が小さすぎる(土が少ない)からか、朝早く見ても完全に開けないのでこれも手で開かせました。開けばなんとか見られるものですね。('◇')ゞ8月1日撮影。少し前からすでに種ができていたようです。2の鉢です。同じく8月1日には去年、種を購入した「暁の混合」の白花(真ん中が赤紫)が初開花。4の鉢に3本植えてありますが、開花が遅く蕾の付き方もかんばしくありません。去年も変わった朝顔だなと思いましたが、今年も同じ感想を持ちました。('◇')ゞ8月2日の3の鉢。今年はとにかくこの色ががんばっています。昨日までの開花数をまとめてみました。去年はエクセルで作成したこういう表をブログに貼れなくて苦労しましたが、ご親切に教えて下さった方のおかげで今年も何とかアップできました。エクセルで作成した表をPCのスクリーンショットで保存→ペイントでファイル形式をJPEGに変換→いつも使っているソフトで不要なところをトリミング・・・これでブログにアップ成功です。

2025/08/04

コメント(13)

-

花火撮影は疲れる その2

前回からの続きです。場所取りのため?に少し前についているので準備に時間はかけられましたが、いろいろとわからなくて焦ることも多かったです。ずっと立ちっぱなしだったので、とても疲れました。ただし、花火が始まると夢中で疲れを知らない子どものようになります。(*_*;青っぽい花火が好きです。(#^.^#)高く上がったのをトリミング。この白っぽいのは珍しい感じ。明るいのと暗いのと。なんだか敬虔な気持ちになります。光のショーは美しい。花火がすーっと上がったところから、ずっとシャッターボタン(レリーズにて)を押しています。かわいらしいのも。この日は比較的涼しく感じました。(もっとも、夜外に出ることがないので比較はできていませんが。)子どもさんもたくさんきていたようで、時々「たーまやー」と声をそろえて言っているのが可愛かったです。花火撮影はとても疲れますが、充実した気持ちで帰宅できました。

2025/08/03

コメント(13)

-

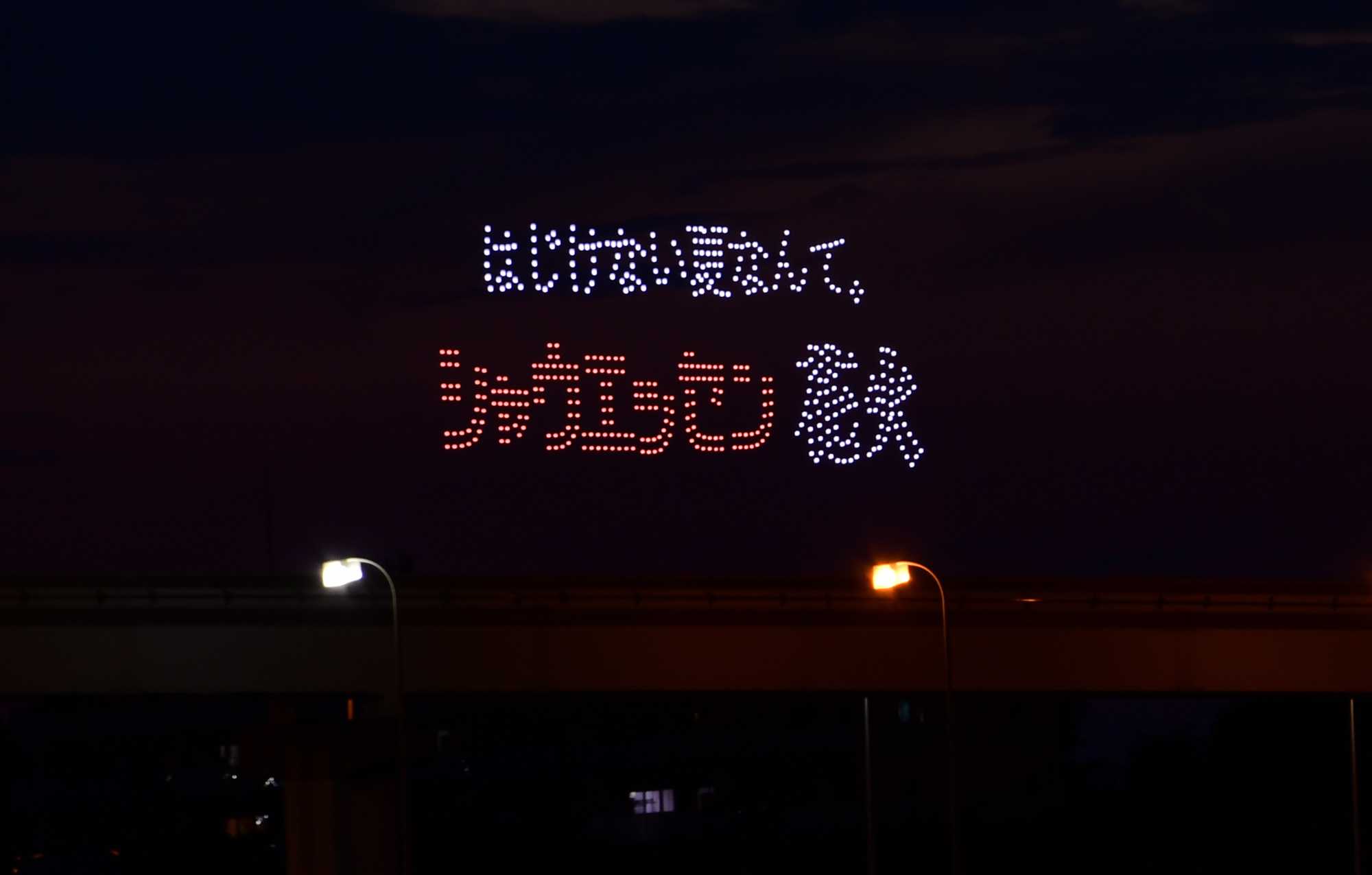

花火撮影は疲れる その1

昨年は大きな花火大会のころ、風邪で熱を出して寝込んでいたため行かれずにがっくり。その後、8月末にそれよりは小さな花火大会に行くも、雨、しかも豪雨と雷。今年こそはと・・・ただし、大混雑は避けて遠花火でいいやと。それでも、事前の準備に手間取りました。早めに着いたものの、三脚の設置がうまくいかない。日ごろ三脚を使わないので、どこをどう締めればよいのかわからない。(というか、どれを締めてもうまくいかなくて。)まずは、今年初のイベントです。ドローンショーがありました。詳細はわからないのですが、500台のドローンを使ったとか。「シャウエッセン」のドローンでした。ということは、これはウインナーなのかな?('◇')ゞ19時15分から花火大会かと思っていたら、ドローンショーが15分あり、19時半になって花火が始まりました。ピンクが目立つ。華やか。年に一度程度、それも必ず毎年撮るとは限らないので三脚の使い方だけではなく、花火撮影の方法すら忘れていました。('◇')ゞレンズに少し暗くするNDフィルターはつけました。レリーズも引っ張り出して来てつけられました。ただし、シャッタースピードをバルブにするのにマニュアルまではわかったのにどこでバルブにするのかわからず、検索してやっと・・・。('◇')ゞピント合わせもうまくいかない時もあり、一度、オートフォーカスで合わせたらあとはマニュアルに切り替えてピント位置がずれないようにしないといけませんね。その辺もうまくいかず。三脚はちょっと心もとないし、始まるまでにすでに疲れているのできつい撮影時間となりました。(つづく)

2025/08/02

コメント(12)

-

7月13日の早朝のキカラスウリとカラスウリ

今回は、キカラスウリの説明からスタートです。キカラスウリは、ウリ科カラスウリ属のつる性の植物です。つるをのばして周囲のものやほかの植物に絡みついて成長するので、あまり好かれていません。('◇')ゞ藪や、人の手が入っていない(刈らない)ようなところで見かけます。緑色のつるは果実が黄色く色づくころには枯れて茶色くなり、晩秋にはまるい黄色の実が目立ってきます。実も完熟するとおいしいらしい。('◇')ゞ今年の1月5日に撮影したキカラスウリの実です。さらに塊根というものが地中にできますが、デンプンがたくさん含まれているそうです。漢方薬に使われることがあります。7月13日の早朝です。珍しく早く目が覚めたので見に行くことにしました。午前5時35分のキカラスウリつぼみをとって来て室内観察したものよりは、元気がよく繊細です。(#^.^#)ウリハムシ?のようなものが来ていました。キカラスウリなどは夜行性のスズメガなどに花粉を運んでもらうのが主眼のようです。5時36分。かなりレースのような糸?がのびていました。同じ時間。アリが来ていました。5時48分には、もうつぼんでいるものも。5時49分。ここからは、以前撮ったカラウウリの花です。キカラスウリと比べると、カラスウリの方がより神秘的で美しい花を開かせます。カラスウリはレースをぱーーーっとひろげたような、繊細さがあります。カラスウリの花を初めて見た時はとても感動しました。(*^_^*)その後は、遠い寂しい暗い所へは行かなくなり、しかも、そのうちの一つはすっかり刈られてもうありませんでした。

2025/08/01

コメント(15)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 家庭菜園

- 現実でも畑つくりたなってきたんで始…

- (2025-11-14 14:20:04)

-

-

-

- クリスマスローズについて

- クリロー「ダブルファンタジー」三代…

- (2025-11-10 00:00:07)

-

-

-

- ガーデニング情報交換

- 公園にジャスターテイジーが咲いてい…

- (2025-11-13 22:30:16)

-