-

1

If I Ever Lose This Heaven イフ・アイ・エヴァー・ルーズ・ディス・ヘヴン

『If I Ever Lose This Heaven』(イフ・アイ・エヴァー・ルーズ・ディス・ヘヴン)1974年のクインシー・ジョーンズの大ヒット・アルバム、『ボディ・ヒート(Body Heat)』の最後に収められた曲。このときはほとんど無名で、このアルバムでの曲作りや、ヴォーカルで知られるようになり、1976年のマーヴィン・ゲイの名作アルバム『アイ・ウォント・ユー(I Want You)』の作者として有名になる、シンガー・ソング・ライターのリオン・ウェアが作った曲です。この曲は、ファンク・ロック・グループのアヴェレージ・ホワイト・バンドがカヴァーしたものが1975年8月に大ヒットし、永遠の名曲として、ミュージック・シーンに刻まれることになりました。アルバム『ボディ・ヒート』の中では、この曲をリオン・ウェアと一緒に歌っているのがミニー・リパートンです。この曲のヴォーカルには、リオン・ウェア、ミニー・リパートン、そしてアル・ジャロウがクレジットされていますが、3人ともこのアルバムがリリースされた1974年当時には無名でした。ミニーがブレイクするのは1975年の『ラヴィン・ユー(Lovin' You)』で、アルは1976年の『グロウ(Glow)』のアルバムから。リオンも、やはり1976年のマーヴィンの 『アイ・ウォント・ユー(I Want You)』 あたりからです。クインシー・ジョーンズは、決して有名なミュージシャンばかりを起用していたのではなく、当時は無名ですが、後に有名になるような若き人の才能を次から次へとひきだしていきました。私は当時まだ、名前も知られていないミニーたちのヴォーカルは、本当にすばらしいと感激したものでした。そして、ベースのビートが16(シックス・ティーン)ビートで、これがまたカッコいいのです。楽曲自体もすばらしい、私の大好きな曲です。「If I ever lose this heavenI'll never be the same」「もし、この天国を失わなければならないとしたら、私は悲しみで気が狂ってしまうでしょう。」*****●イフ・アイ・エヴァー・ルーズ・ディス・ヘヴン If I Ever Lose This Heavenwords and music : L.Ware, P.Sawyer1973年もし、だましているのならなぜ、だましているのかわけをきかしてもし、遊びだとしたらフィーリングなんて少しもあてにならないものねもし、ウソをついているのならそのままウソをつき通してちょうだい本当のことは言わないでいいの今さら私をすてることはできないわ私はあなたから一生はなれられないあなたは私に天国をくれたもしこの天国を失わなければならないとしたら私は悲しみで気が狂ってしまうでしょうあなたはとてもやさしいそうかと思うと急にいじわるあなたはムラ気くるくる変わるのそれでもあなたが欲しいあなたと別れたくないのあなたはとてつもなく魅力がある人あなたの魅力にくらべたら月の満ち欠けなんてちっぽけな謎あなたは本当にすばらしい人私は恋物語を書き直しているのあなたという題名をつけた恋物語を・・・もしこの天国を失わなければならないとしたら私は悲しみで気が狂ってしまうでしょうもしこの天国を失わなければならないとしたら私は悲しみで気が狂ってしまうでしょう

May 7, 2006

閲覧総数 5373

-

2

Dream

『Dream』(ドリーム)この曲は、ジョニー・マーサーが作詞と作曲の両方をしたもので、1944年の作品です。ジョニー・マーサー自身のラジオ番組のために作られたもので、番組のクロージング・テーマに使われました。翌年の1945年の映画「Her highness and the bellboy」にも使われ、同年のパイド・パイパーズのレコードがヒットしました。フランク・シナトラも1948年にレコーディングしてヒットしました。また、1955年の映画「Daddy long legs(邦題:足ながおじさん)」にも使われ、リヴァイヴァルしました。「憂うつなときには夢を見よう。タバコの煙を見つめていると想い出がよみがえる。」夢が現実になる」とドリーミングな歌です。「Dream」とは日本語に訳すと「夢」ですが、「夢を見ろ」という意味が含まれたものです。「夢を見ろ」と言うと非常にきつい言い方になってしまいますので、このような言葉を日本語で表すときには、感覚的に感じとるしかないようです。当時は終戦間近の時ですが、戦地の兵士、それを待つ家族の郷愁をかき立てる歌詞がウケたようです。この曲の中に「タバコの煙」という歌詞がありますが、このラジオ番組のスポンサーがタバコ会社だったそうです。*****●ドリームDream作詞:ジョニー・マーサー作曲:ジョニー・マーサー1944年《ヴァース》砂地を横切って沈んでいくお日様をつかまえて彼ならあらゆる種類の星のかけらをもっているからその中から好きなものをもらえばいいそして・・・《コーラス》夢を見ようよ寂しいときは夢を見るといいよタバコの煙が輪になってのぼっていくのを見ていると君にも自分の思い出がよみがえるだろうだから一日が終ったら夢を見ようよ夢を見れば、それが現実になることだってあるさ何事も見かけほど悪くはなくなるよだから夢を見ようよ、夢を見よう、夢を見ようね

November 14, 2005

閲覧総数 841

-

3

●チャーリー・パーカーは、なぜ“バード”なのか

チャーリー・バーカーは“バード”というニックネームで呼ばれていました。1949年12月のクリスマスを迎える前の週に、ニューヨーク52丁目に開店したジャズ・クラブ「バードランド」は、パーカーの呼び名をそのままつけたもので、文字通り、ジャズの発信地として世界的に知られることになりました。店の名前に使われるほど“バード”の名前は有名な名前になっていたというわけです。この店をテーマにしたジョージ・シアリングの「バードランドの子守唄(Lullaby Of Birdland)や、ウェザー・リポートの「バードランド(Birdland)」といった曲もあります。1988年製作のクリント・イーストウッド監督の映画『バード』は、チャーリー・パーカーの生涯を描いたものです。しかし、なぜ“バード”になったのかは諸説あり、はっきりしたことはわかりません。彼の鳥が飛ぶような華麗な演奏から“バード”というニックネームがついたと聞いたことがありますが、これはどうも単なる憶測にすぎず、真実からほど遠いもののようです。パーカーに“バード”というニックネームがつけられたのは、彼がジェイ・マクシャン楽団に在籍していた1928年から1942年までの時期です。ある新聞記事では、パーカーは彼の名前が時間をかけて、「チャーリー」から「ヤーリー」になり、「ヤール」になり、「ヤードバード」、そして「バード」になったと説明しているものがあったそうです。しかし、ジェイ・マクシャンは、パーカーのニックネームについて次のように語っています。ジェイ・マクシャン楽団は、大学での演奏をするためにネブラスカ州のリンカーンに向かう途中、バンドの車の一台が路上でニワトリをひきました。するとパーカーは引き返して、その「ヤードバード」を拾い、後で夕食に調理しようと主張し、ホテルに持っていき調理させたことがあったと言います。また、パーカーはレストランに入ると、きまって食べたのがチキン料理で、それも「このヤードバードをもらおうか」と注文していたところから、とうとう“ヤードバード”という名前がつけられ、後に“ヤード”とか“バード”と縮められましたが、“バード”が定着したようだと言います。「ヤード(yard)」とは「囲った土地」とか「庭」で「ニワトリなどの囲い」のことを言い、「ヤードバード」とはそういう場所で飼われている鳥、いわゆる庭の鳥で、「ニワトリ」のことを指します。俗に「囚人」の意味もあるようです。ほかにも、パーカーがレストランでアルバイトをしていたことがあり、そのとき店でチキンが食べられたので、おそろしくたくさん食べたという話が伝えられており、パーカーは、そうとうのチキン料理好きだったことがうかがえます。しかし、パーカーのこの有名なニックネームの由来を正確にたどるのは難しいようです。ともあれ、“バード”というニックネームは、その後パーカーの生涯についてまわることになりました。パーカーは、1946年に「ヤードバード組曲(Yardbird Suite)」という曲を書いています。【ジャズ】人気blogランキングへ

March 12, 2008

閲覧総数 25674

-

4

Sounds...And Stuff Like That!! / Quincy Jones

スタッフ・ライク・ザット / クインシー・ジョーンズSounds...And Stuff Like That!! / Quincy Jonesオリジナル盤発売日:1978年A&M [収録曲]1.スタッフ・ライク・ザット Stuff Like That 2.朝わたしはひとり I'm Gonna Miss You In The Morning 3.熱き愛に Love, I Never Had It So Good 4.テル・ミー・ア・ベッドタイム・ストーリー Tell Me A Bedtime Story 5.ラヴ・ミー・バイ・ネーム Love My By Name 6.スーパーウーマン Superwoman (Where Were You When I Needed You) 7.テイキン・イット・トゥ・ザ・ストリート Takin' It To The Streets ----------クインシー・ジョーンズ、1978年のアルバム。今日クインシー・ジョーンズと言えば、アレンジャー、バンド・リーダーとしてはもちろん、マイケル・ジャクソンやジョージ・ベンソン、パティ・オースティンなど、数々の人気アーティストのプロデューサーとして、また『ウィズ』や『カラー・パープル』をはじめとする、数え切れないほどの映画音楽を作ってきたことでも知られています。そんなクインシー・ジョーンズの長く多彩な音楽歴の中でも、特にコマーシャルな意味で大衆の人気を獲得していったのは、1970年代以降の「A&M」時代だと言えます。A&Mの初期の『ウォーキング・イン・スペース』までは、どちらかというと純粋にジャズ色の強いアルバムでしたが、そのあとの『バッド・ガール』からは、ソウル・ファンキー色が強いブラック・ミュージック・サウンドになっていき、真の意味でのブラック・コンテンポラリー・ミュージックと言うべき、クインシー・サウンドを確立してきました。そんな中で、このアルバムは当時のポップ感覚をいち早く取り入れたサウンドが話題になったものです。このアルバムで特筆すべき新しいサウンドとしては、リチャード・ティー=キーボード、エリック・ゲイル=ギター、アンソニー・ジャクソン=ベース、スティーヴ・ガット=ドラムスという、ニューヨークの売れっ子スタジオ・ミュージシャンがリズム・セクションを受け持っていることです。この頃のクインシーは、ルイス・ジョンソンなどのウエスト・コーストのリズム・セクションを起用していましたが、このアルバムではニューヨークのベテラン・スタジオ・ミュージシャンを起用することで、マンハッタン感覚の都会的で、よりポップなサウンドになりました。この緻密でメロウでありながらダイナミックなポップ・サウンドが、このアルバムの大きな特徴で、それが、クインシー・ジョーンズの新しいサウンドだということを彼が表現したかったものです。このニューヨーク・スタジオ・ミュージシャンが集まって作られたユニットは、「スタッフ」という名前のグループとして活動し、日本でもフュージョン(当時はクロスオーヴァーと言った)ブームのきっかけを作った、超人気グループへとなっていきました。また、このアルバムのレコーディングのために集められた他のミュージシャンの顔ぶれも、そうそうたるもので、キーボードにはハービー・ハンコックが参加しているほか、テナー・サックスにマイケル・ブレッカー、フルートにヒューバート・ロウズ、ギターのワウ・ワウ・ワトソンといったクインシー・ファミリーのほかにも、多彩な顔ぶれが多数加わっており、クインシー・ジョーンズのサウンドを完璧に作り上げています。1曲目、「スタッフ・ライク・ザット」は、クインシーとニコラス・アシュフォード、ヴァレリー・シンプソン、それにスタッフの面々の共作による曲で、シングル・カットもされてヒットしたナンバーです。ヴォーカルにはニコラス・アシュフォード、ヴァレリー・シンプソンのほか、チャカ・カーンも参加しています。スタッフのタイトなリズム・セクジョンにコーラスとブラス・アンサンブルのかけ合いの、ファンキー・ナンバーです。2曲目の「朝わたしはひとり」は、このアルバムのために書かれた曲で、クインシーとトム・バーラー、ラルフ・マクドナルドの共作による曲。美しいメロディーは、ルーサー・ヴァンドロスとパティ・オースティンによって歌われています。ルーサー・ヴァンドロスは、当時は比較的無名のシンガーでしたが、クインシーにより見出されました。また、クインシーが、4歳のころから娘のようにかわいがっていたパティ・オースティンが、満を持(まんをじ)してデビューした最初のアルバムになりました。クインシーは、彼女の歌うこの曲について次のように語っています。「待っただけのことは疑いありませんでした。たしかに安っぽい三角関係のことを歌ってはいますが、パティには歌おうと口を開いたその瞬間から独自の「タッチ」と「サウンド」が備わっていました。まさに、天使のように・・・なんという才能に恵まれているんでしょう!これ以上音楽的、あるいは本能的な人を私は知りません。」ラルフ・マクドナルドがトム・バーラーとクインシーとともに、レコーディングの前夜、ウェストベリー・ホテルの一室でメロディーと歌詞を書いたと言います。スティーヴ・ガットとエリック・ゲイルとリチャード・ティーが演奏を手がけ、女性コーラスのリフレインに乗ったリリコン(サックス・シンセサイザー)のソロは、トム・スコットがフィーチャーされています。3曲目「熱き愛に」は、クインシー、パティ・オースティン、トム・バーラー、リチャード・ティーの共作によるソウル・フィーリングの曲。テナー・サックスのソロはマイケル・ブレッカー。4曲目の「テル・ミー・ア・ベッドタイム・ストーリー」は、ハービー・ハンコックの作曲によるもので、彼の1970年初期のアルバム『ファット・アルバート・ロウタンダ』に収録されているものです。このアルバムでは、クインシーのアレンジにより、ハービー・ハンコック自身もプレイしています。5曲目、「ラヴ・ミー・バイ・ネーム」は、レスリー・ゴーアの作曲によるもので、彼女自身のアルバム『ほんとの私』に収められている曲。ここでは、パティ・オースティンが、しっとりと歌っています。6曲目の「スーパーウーマン」は、スティーヴィー・ワンダーの曲で、スティーヴィー・ワンダーのアルバム『心の詩』の中の曲。パティ・オースティンのリード・ヴォーカルに、バックのさりげなくも緻密なアレンジによって幻想的な雰囲気をかもし出しているところは、みごとにクインシー・サウンドというものになっています。アルバム最後の「テイキン・イット・トゥ・ザ・ストリート」は、ドゥービー・ブラザーズのマイケル・マクドナルドが書いた曲で、ドゥービー・ブラザーズのヒット・ナンバーです。ここでは、ルーサー・ヴァンドロスとグエン・ガスリーのソウルフルなヴォーカルに、コーラス、ブラス・セクションが加わり、後半は倍のテンポになるという盛り上がりを見せ、ブラック・ミュージックの象徴とも言うべきゴスペル・サウンドにアレンジされています。

October 31, 2006

閲覧総数 556

-

5

So In Love とても深く愛 してる

『So In Love』 (ソー・イン・ラブ)コールポーター最大のヒット・ミュージカル、「キス・ミー・ケイト」の中の曲で、主演のアルフレッド・ドレイクが歌いました。1948年のこの作品は、1070回という、1940年代では4番目の上演回数を記録しました。1953年に映画化され、そこではキャスリン・グレイソンとハワード・キールが歌いました。日本でも、日曜洋画劇場のエンディングテーマに使われていたので、聴き覚えのある人も多いと思います。この曲は、ミュージカルの曲としてはめずらしくヴァースがありませんが、やはり、コール・ポーター独特の不思議な曲で、長調と短調の入り混じった作りになっています。始めは短調(マイナー)の曲なのに、途中の区切りで長調(メジャー)になり、サビは長調で、また短調になり、最後は長調で終わります。そういうところが、人々の心の琴線にふれるところなのでしょう。「私を傷つけて捨てようとも、私は死ぬまであなたのものよ。こんなにも、こんなにも、私はとても深く、あなたを愛している」胸が張り裂けるような、恋する気持ちを歌った曲です。映画「五線譜のラブレター」では、この曲を、病が重く、コール・ポーターのミュージカル初演を劇場に見に行くことができない妻のリンダに、彼がピアノを弾き語りで聴かせるというシーンがあり、ジーンときました。この6年後に、リンダは他界します。*****●ソー・イン・ラブSo In Love作詞:コール・ポーター作曲:コール・ポーター1948年不思議なんだけれど、でも本当なのあなたのそばにいるとたくさんの星が空に満ちてきてあなたを、ものすごく愛しく思ってしまうのあなたがいないときでさえ私の腕は、あなたをだきしめているなぜだかわかるかしら?私はこんなにも、あなたを愛してしまったのあなたと初めて出会った夜はその神秘的な夜に恋してしまいあなたも私を愛してくれていると知ったときには狂おしいほどの歓びに恋してしまっただから、あなたが私をあざけり苦しめても私を傷つけて捨てようとも私は死ぬまであなたのものよこんなにも、こんなにも私はとても深く、あなたを愛している愛しき人、あなたを深く激しく愛してしまっているの

June 15, 2005

閲覧総数 7430

-

6

Mood Indigo

『Mood Indigo』(ムード・インディゴ)死にたくなる気分この曲は、1930年にデューク・エリントンが作曲した「Dreamy Bluse」というインストゥル・ナンバーに1931年になってアーヴィング・ミルズとバーニー・ビガードが歌詞をつけたものです。作詞された時点に「Mood Indigo(ムード・インディゴ)」という題名になりました。「You ain't been "blue" no,no,noYou ain't been "blue", till you've had that mood "indigo"」「君はブルーだといってもたいしたことないよ、とんでもない。君はブルーだといったってどうってことないさ、インディゴの気分になるまではね」「blue(ブルー)」は「青い」ということで、「めいった気持ち」「憂うつな気持ち」のことをいいますが、「そんなものはどうってことはないんだ、インディゴの気分になるまではね」と、「indigo(インディゴ)」の藍(あい)色の気分は死にたくなるほど悲しいのです。ブルーをはるかにこえる悲しみのインディゴ、そんなインディゴの気分を歌っています。「When I get that "mood indigo" I could lay me down and die」「"インディゴの気分"になると横になって死んでもいいと思ってしまうんだ」アーヴィング・ミルズは、楽譜出版社、作詞、ブッキングマネージャーといったことをし、歌手として歌も歌ったといいます。ミルズは、エリントンの曲に多く作詞しており、エリントン楽団を発掘しプロモートして、エリントン楽団をトップに押し上げたのは、彼の力によるところも大きいと評価されています。バーニー・ビガードはエリントン楽団のクラリネット奏者で、エリントン・サウンドには欠かせない存在でした。この曲のクレジットは、ミルズとビガード作詞、エリントン作曲となっていますが、本当のところは、作詞はミッチェル・パリッシュという人で、作曲はバーニー・ビガードであり、そこへミルズとエリントンが入り込んできたということのようです。曲のクレジットとは法的なもので、名前さえ入り込めばよいというものなので、実際とは違う場合もよくあるものです。エリントンと誰かが共作になっているようなものは、実際に作曲したのはエリントンではないと考えた方がいいでしょう。ミッチェル・パリッシュは、ミルズが彼の才能を評価し自分の出版社に入れた人なので、ミルズの影にかくれてしまうことが多かったことでしょう。世の中とはそんなものです。*****●ムード・インディゴMood Indigo作詞:アーヴィング・ミルズ バーニー・ビガード作曲:デューク・エリントン1931年君はブルーだといってもたいしたことないよ、とんでもない君はブルーだといったってどうってことないさ、インディゴの気分でないのならあのインディゴ気分ときたら靴の底まで沈んでしまうように重苦しいんんだそういうときは、俺は座ってため息をついて「おまえなぁ、どこかにいっちまえよ」って言うんだけどね恋人が去っていってしまったから、俺はいつもインディゴ気分さ暗い明かりがともされるころは、寂しくなって泣いているよ誰も俺のことを気にもかけてくれないからこれ以上悲しいやつはいないというほど、俺は悲しい男さインディゴの気分になると横になって死んでもいいと思ってしまうんだ君はブルーだといってもたいしたことないよ、とんでもない君はブルーだといったってどうってことないさ、インディゴの気分でないのならあのインディゴ気分ときたら靴の底まで沈んでしまうように重苦しいんんだそういうときは、俺は座ってため息をついて「おまえなぁ、どこかにいっちまえよ」って言うんだけどね

August 20, 2005

閲覧総数 5087

-

7

●ジェローム・カーン誕生 1885年1月27日

今日は、アメリカの偉大な作曲家、ジェローム・カーン生誕122周年。ジェローム・カーンはアメリカを代表する偉大な作曲家で、数々のスタンダード・ナンバーの生みの親と言えます。その曲の数々が、スタンダード・ナンバーとして愛され続けています。また、この人の手によって現在の様な形のブロードウェイ・ミュージカルが作られたのです。●ジェローム・カーン(Jerome Kern)1885年1月27日、アメリカ、ニューヨーク生まれ。1945年11月11日、ニューヨークで死去。60歳。----------ジェローム・カーンは、1885年1月27日、ニューヨークの裕福な家庭で生まれます。父親はドイツ系ユダヤ人のビジネスマンで、息子にはビジネスの世界に進むことを望みますが、彼が興味を持っていたのは音楽でした。父親は、何回か彼をビジネスの世界に向けようとしましたが失敗し、とうとう音楽の道に進むことを認め、ドイツの音楽学校に行かせました。ジェロームはここで短期間学びますが、肌に合わなかったのか、ニューヨークに戻ってしまい、ティンパンアレーと呼ばれていたところで、音楽出版社が楽譜を売るために、その曲を実際に演奏するデモンストレーション・ピアニストの、ソング・プラッガーというものになりました。そして彼は、ソング・プラッガーをしながら、ポピュラー音楽の作曲家としての活動を始めました。彼が作曲家としてスタートした20世紀(1900年)初頭のブロードウェイでは、ウィーンのオペレッタや、イギリスで作られたミュージカル・コメディーが盛んに上演されていました。そして、それらはアメリカの作品よりも優れていると考えられていました。しかし、アメリカの上演に際しては、アメリカに合うようにアレンジが施され、新しいギャグや曲が付け加えられていました。 ジェローム・カーンは、そんなところで活動をし、1905年から1912年の7年間に、100曲にものぼる挿入歌を作曲しています。1914年のイギリス産ミュージカル『ユタから来た娘』のために書いた曲、「ゼイ・ディドゥント・ビリーヴ・ミー」の大ヒットで、作曲家としての名声を確立し、1915年より、脚本家のガイ・ボルトンと組んでプリンセス劇場のショーを始めました。この、プリンセス劇場のショーは、現在のブロードウェイ・ミュージカルの幕開けを示すものでした。歌やジョークが物語と密接に関係していることや、その題材が空想的な架空の世界ではなく、アメリカの日常的な物語であることなど、今から考えれば当たり前のことなのですが、当時としては斬新なものだったのです。つまり、ミュージカルは、それまでアメリカで上演されていた、ヨーロッパから持ち込まれたレヴューやオペレッタの形態でなく、どのような素材でも表現出来る、演劇の形態としての可能性があるということを示しました。そして、エドナ・ファーバーのベストセラー小説をもとに、オスカー・ハマースタイン2世が台本を書き、作詞をし、ジェローム・カーンが作曲し、1927年に上演された作品『ショー・ボート』が、その完成されたもので、これが、アメリカ独自の最初のミュージカルと言われています。人種問題、混血問題、離婚、アルコール中毒など、エドナ・ファーバーの小説の中に出てくる社会的諸問題を、ミュージカルとして、まったく新しい演劇形態でまとめてみせたのでした。また、この『ショー・ボート』は、舞台で黒人音楽であるブルースが採りあげられた最初のミュージカルでした。そういう意味でも、初めて白人の文化が黒人の文化に触れ、新たなアメリカ音楽が始まった瞬間とも言えます。カーンは、その後もブロードウェイやハリウッドのために多くの作品を書き続けましたが、1945年11月11日、『ショー・ボート』のリヴァイヴァルのため、西海岸からニューヨークへ来ていたときに、脳溢血のため路上でたおれ、そのまま帰らぬ人となりました。60歳でした。----------ジェローム・カーンを語るとき、同世代の音楽家には、ドイツやロシアなどからの移民者が多いせいか、彼が生粋(きっすい)のアメリカ生まれであることが強調されます。アメリカという国は移民が寄り集まってできた国であり、母国を捨てた人々にとって、独自の文化を作りあげることは、確かな自己の確立という大きな意味があります。アメリカで生まれた新しい文化を持つことで、よりアメリカ人らしく、「本当の独立宣言をしたい」という思いが強いのでしょう。その独立心の強いことは、「大統領はアメリカ生まれでなければならない」と、法律で規定していることでもわかります。ジェローム・カーンがアメリカで生まれた最初の作曲家として語られるのには、そのような時代背景があるからなのでしょう。そういうことで、彼の作ったミュージカルや、それらの音楽は、真のアメリカン・ポピュラー・ソングの始まりのものであると言われています。*****●代表作They Didn't Believe Me 1914Look For The Silver Lining 1921Who 1925Make Believe 1927Can't Help Lovin' Dat Man(Of Mine) 1927Ol' Man River 1927Bill 1927The Song Is You 1932Smoke Gets In Your Eyes 1933Yesterdays 1933The Way You Look Tonight 1936A Fine Romance 1936All The Things You Are 1939The Last Time I Saw Paris 1941I'm Old Fashioned 1942Long Ago 1944All Through The Day 1945

January 27, 2007

閲覧総数 1173

-

8

Gershwin's World / Herbie Hancock ハンコックが示すガーシュウィンの世界

ガーシュウィンズ・ワールド / ハービー・ハンコックGershwin's World / Herbie Hancockオリジナル盤発売日:1998年10月20日VerveHerbie Hancock :piano, organ (5)Madou Dembelle :djemb (1,2)Massamba Diop :talking drum (1,2)Cyro Baptista :percussion (1,4,8,11,12)Bireyma Guiye & Cheik Mbaye :percussion (1)Eddie Henderson :trumpet (2,4,8)Kenny Garrett :alto saxophone (2,4,8)James Carter :tenor saxophone (2), soprano saxophone (4)Ira Coleman :bass (2,3,4,8,9,10,12)Terri Lyne Carrington :drums (2,3,5,9)Joni Mitchell :vocal (3,10)Wayne Shorter :tenor saxophone (3,9), soprano saxophone (10)Marlon Graves :guitar (4), percussion (11)Robert Sadin :percussion programming (4,11)Stevie Wonder :vocal (5),harmonica (5,10)Alex Al :bass (5)Chick Corea :piano (7)Bakithi Kumalo :bass (11), guitar (12)Kathleen Battle :soprano (12)Charles Curtis :cello (12).[収録曲]1.Overture (Fascinating Rhythm) オーヴァーチュア(ファシネイティング・リズム)2.It Ain't Necessarily So イット・エイント・ネセサリリー・ソー3.TheMan I Love ザ・マン・アイ・ラヴ4.Here Come de Honey Man ハニー・マン5.St. Louis Blues セント・ルイス・ブルース6.Lullaby ララバイ7.Blueberry Rhyme ブルーベリー・ライム8.It Ain't Necessarily So (Interlude) イット・エイント・ネセサリリー・ソー(インタールード)9.Cotton Tail コットン・テイル10.Summertime サマータイム11.My Man's Gone Now マイ・マンズ・ゴーン・ナウ12.Prelude in C Sharp Minor プレリュード・イン C#マイナー13.Concerto for Piano and Orchestra in G, 2nd Movement ピアノ協奏曲ト長調 第2楽章14.Embraceable You エンブレイサブル・ユー※15.Someone To Watch Over Me (Bonus Track) サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー(ボーナス・トラック)(※2004/11/09のものには収録されていない)----------1998年にハービー・ハンコックが制作した、ジョージ・ガーシュウィン生誕100周年記念アルバム。1898年生まれのジョージ・ガーシュウィン。この偉大なアメリカの作曲家の生誕100年を祝うにあたって、ハービー・ハンコックは『ガーシュウィンズ・ワールド』という、このアルバムを作りました。ハンコックのジョージ・ガーシュウィン作品集は、ただ単にガーシュウィンの作品を演奏するというものではなく、一曲一曲を深く突き詰め、ガーシュウィンと親しかったとされる作曲家たちの曲も加えながら、さまざまなジャンルから多彩なミュージシャンを集め、いろいろな構成・アレンジで再構築し、「ガーシュウィン・ソング・ブック」を作り上げました。スティーヴィー・ワンダー、ジョニ・ミッチェル、ウエイン・ショーター、チック・コリア、ロン・カーターなども参加しています。9曲目の「コットン・テイル」はデューク・エリントンの曲ですが、これはガーシュウィンの「アイ・ガット・リズム」という曲のコード進行をもとにしています。「アイ・ガット・リズム」のコード進行に魅せられたのはエリントンだけではなく、チャーリー・パーカーの「アンソロポロジー」や、セロニアス・モンクの「リズマニング」、ソニー・ロリンズの「オレオ」など、数多くのジャズの偉人たちが、これをもとに曲を書いています。ジョージ・ガーシュウィンの音楽は、ジャズの、いやアメリカ音楽のもとを作ったということが言え、このアルバムはそんなガーシュウィンの音楽のメロディーの美しさやリズムの多様性を、ハンコックなりに引き出しているものになっています。やはり、ここでもハンコックの音楽は素晴らしい。1998年度、スイングジャーナル・ジャズ・ディスク大賞・金賞受賞。☆ジャズとは、アメリカに蓄えられたエネルギーの集積である。~ジョージ・ガーシュウィン~☆ジャズがどこから来てどこへ行くのか、ティン・パン・アレイがどこで生まれ、ジャズがどこで終わるのか、それどころか、クラシック音楽とジャズの境界すら、判断するのが難しくなってきた。境目など、存在しないような気がする。~デューク・エリントン~■ハービー・ハンコックによる解説ぼくらは、このレコードで、ジャズの精神を失うことなく、ガーシュウィンの作品から個性を引き出すために、多くの努力を傾けた。ガーシュウィンの曲をただ演奏するだけなら、誰にでもできる。ぼくらの目的は、作曲者が最初に得たひらめきを探ることで、それぞれの作品を核心まで究め、そこから得られた要素を、自分たちの方法で再編成、再構成することだった。おそらく、このプロジェクトは、ぼくが今までに取り組んだ中で、最も挑戦しがいのあるものだったのではないだろうか。近年、ぼくは、ただレコードを作るだけではなく、何か事を起こすために努力することに興味を持ってきた。この作品は、ぼくの生涯における、このような時期に発表できればと思っていたレコードの、最初の一例ということになる。ぼくは、自分自身の正直な部分や心の中身、人生を奥深くまで突き詰めて、様々な問題を解決できるような仕組みを求めていたのである。ぼくらは、既成の手法を無批判に取り入れるようなことは決してしなかった。たとえば、多くの曲ではドラムスを使わずに、パーカッションを大幅に取り入れた。ぼくは、またクラシック音楽にふたたび目を向けることにも興味を覚えた。結果としては、ほぼ全曲が全く異なる雰囲気を持つという作品になったが、その背後には全てを結びつける“糸”が張り巡らされている。その“糸”とは、ジャズとジョージ・ガーシュウィンである。~ハービー・ハンコック~【ジャズ】人気blogランキングへ

April 25, 2007

閲覧総数 718

-

9

東京湾に原発作れ

「東京湾に原発作れ」 ビートたけしさん提言にネットで喝采 ビートたけしさんの「東京湾に原発作れ」という提言が注目を浴びている。 全くその通り。 私も前からそう思っていた。 東京で使う電気を福島で作っていること自体おかしい。 どうしても原発が必要なら東京に作れよ。 原子力保安関係者が、しきりに「安全にするためにはコストがかかる」と言っていたが、 とんでもない言いぐさだ。 福島だったら安全を妥協してもいいってわけか? 以下、2011年4月12日 19時12分【J-CASTニュース】 4月11日夜に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル 春の3時間SP」の収録後の発言を、同日発行のサンケイスポーツや東京スポーツが報じたものだ。 「福島原発の電力を首都圏が利用しているのに、原発のリスクを地方の県や人に押しつけるのはおかしい。東京湾に作って、東京の人がそれで生活したら、何も文句は出ないはず。都心は地盤が悪いとか言うけど、地震が来ればどこも同じだよ」 たけしさんのこの持論が掲載されたサンケイスポーツの記事に対し、インターネットでは、 「よくぞ言ってくれた!」「昔からこの意見に賛成」「正論だ!」「これぐらい言わないと、みんな原発についてちゃんと考えない」 など賞賛の声が相次いだ。東京都知事選直後ということもあり、「たけしが都知事になったらよかったのに」という声もあった。 たけしさんは1996年に発売した著書「落選確実選挙演説」でも同じ考えを訴えていた。東京スポーツによると、たけしさんは、今回の原発事故でこの考えが「案外的を射てきたかもな」とし、 「1300万人もいる東京に原発を作るとなると、どんな地震が来ても、津波が来ても、完璧に絶対に大丈夫な原発を作るはずだもの。そうすっと、東京都は地方にカネをやんなくてもいいわけだし」 と、東京に原発を作るメリットを説明。 「やっぱり、地方にリスクを押し付けて、東京だけいい生活をしようってのは虫がいい話なわけでさ。だったら、東京は地方にガタガタ言わせないためにも『お台場に原発を』だね」 と提唱した。 拍手喝采の一方で、「現実問題不可能だろ」「そんなことしたら日本が終わる」「もうちょっと考えて発言してくれよ」など、たけしさんの発言に否定的な声も見られる。 また、「皮肉で言っているのに真に受けるな」「これは例え話」というように、この発言が「東京湾に原発」の実現が難しいとわかったうえでの皮肉だとする声もある。たけしさんは1999年に都知事選出馬が噂されたとき、「独裁者ならやってもいいな。東京湾に原発を作ったりして」と冗談まじりに出馬を否定していた。 「東京湾に原発を」という提唱は、これまでも原発の危険性を訴える人たちによって、「そんなに安全というならば、地方ではなく東京に作ればいいではないか」という批判的な文脈でされてきた。2000年4月には、都知事の石原慎太郎氏が原発の必要性を強調するために「東京湾に原発を作っても構わない」と発言し、話題となった。

April 13, 2011

閲覧総数 591

-

10

All The Things You Are 君は我がすべて

『All The Things You Are』(オール・ザ・シングス・ユー・アー)君は我がすべてこれは、私が最も好きなスタンダード・ナンバーです。スタンダード・ナンバーで好きなものを一曲選ぶとしたら、この曲になります。美しいメロディーと美しいコード進行と美しい歌詞、どれもが完璧な美しさです。ジェローム・カーン作曲、オスカー・ハマースタイン二世の作詞で、1939年のミュージカル「ヴェリー・ウォーム・フォー・メイ(五月にしては暑すぎる)」のために書いた曲です。カーンとハマースタインのコンビは、1927年のミュージカル「ショーボート」の大ヒットで確固たる名声を得ました。しかし、このミュージカル「ヴェリー・ウォーム・フォー・メイ」は、わずか59回で終るという大失敗となりました。ミュージカルの祖と称される大作曲家のジェローム・カーンは、この失敗のためにブロードウェイを去ることとなりました。オスカー・ハマースタインも同様に、これで彼の作詞家人生は終ったと評されました。このミュージカルはあまりの失敗作ゆえに、記されているものはほとんどないようなので、どんなものだったのか今となっては調べることは困難ですが、当時のブロードウェイ・ミュージカルには受け入れられない難解さがあったのではないかと思います。この曲を見ると、そのミュージカルの内容が伺われるかのように、何もかもが実に難解なものとなっています。しかし、この曲はジャズの曲として知らない人がいないくらいの、代表的な大スタンダード・ナンバーになりました。ただ、インスト(演奏)のものがほとんどで、それもかなり速いテンポで演奏されますが、歌としてはゆったりとしたバラードでしか歌いようのないものです。メロディーとしては音域が広く歌詞も難解のため、おいそれとは歌えない曲と言えるでしょう。ジェーロム・カーン54歳、オスカー・ハマースタイン二世44歳のとき、この最低の作品から生まれた曲が、大スタンダード・ナンバーとして66年の歳月を経た今も輝き続けるということになりました。大ヒットしたからといって必ずしもスタンダード・ナンバーとして残るとは限りません。ところが、このように当時全く評価もされなかったものが大スタンダード・ナンバーとなることもあるという、何とも不思議な話です。このオスカー・ハマースタイン二世の詞には、あまりにも比喩的で意味が広い表現の言葉が多いので、直訳するとわけがわからないものになってしまい、解釈も多様なために、どういう訳をするかは歌う人の解釈のしかたによって変わってきます。実に難解と言える曲ですが、言い換えれば歌い手、あるいは聴き手ががそれぞれの感覚で、自分に当てはめて解釈することができるという自由度があり、人それぞれ、自分の思いを歌に重ね合わせて共感できるという魅力がある曲だと言えるでしょう。「君は星を明るくする天使の輝きのようだ。君がいるということは僕にとって一番大切なことなんだ」「いつの日か、君をこの腕に抱く日が来て、君のすべてが僕のものになったとき、僕にとって、それは至福のときだと感じることだろう」私はこの曲に、春の訪れとともにやってきた恋の始まりの予感に夢を描くという、春と恋の訪れに胸をときめかせる、甘酸っぱいういういしさを感じます。オスカー・ハマースタイン二世は、どういうつもりでこの詞を書いたかは本人にしかわかりませんが、春を恋の始まりにたとえ、やがて春は終わり夏が来て、秋が来て冬が来るといった、恋の始まりと季節の移り変わりを比喩しているようにも思えます。*****●オール・ザ・シングス・ユー・アーAll The Things You Are邦題:君は我がすべて作詞:オスカー・ハマースタイン二世作曲:ジェローム・カーン1939年君は、希望に満ちた春の訪れを知らせるキスのようなもの寂しい冬が、どんなに長く感じられたことか君は、息を止まらせるほどの夕闇の静けさだ恋の歌が始まろうとする予感の、かすかな振るえを感じる君は、星を明るくする天使の輝きのようだ君がいるということは、僕にとって一番大切なことなんだいつの日か、君をこの腕に抱く日が来るだろうそして、君のすべてが僕のものになったとき、僕にとって、それは至福のときだと感じることだろう

July 31, 2005

閲覧総数 8173

-

11

The Song Is You

『The Song Is You』(ザ・ソング・イズ・ユー)この曲は、ジェローム・カーンの作曲、オスカー・ハマースタイン二世の作詞によるもので、1932年のミュージカル「ミュージック・イン・ジ・エアー」に挿入されたものです。「どうしたら僕のハートが歌う曲を、君に伝えられるのだろうか。メロディーは甘く、歌詞は真実、この歌こそあなた」サビの部分で転調するのでコードは変わっているのに、メロディーの音は変わった感じがしないという面白い作りになっています。メロディーはシンコペーションのようなものがほとんどなく、抑揚のない曲ですが、大きく乗れる感じと転調感や歌詞の素晴らしさなどから多くのジャズ・プレイヤーに好まれ、スタンダード・ナンバーとなりました。*****●ザ・ソング・イズ・ユーThe Song Is You作詞:オスカー・ハマースタイン二世作曲:ジェローム・カーン1932年君の姿を見ていると音楽が聞こえてくる僕の心に思っていた、すばらしい夢の調べ僕の心の奥深くからその音が聞こえてくる音楽が始まり、溶けて消えていく君の手にふれると、どこからともなく音楽が聞こえてくるどこか魅惑の土地からくる素敵なメロディー僕の心の奥深くからそれが言う今日がその日なのだろうか?僕だけがこの愛らしい調べを耳にしてる僕だけにこのうるわしいメロディーが聞こえる永久に僕の心の中にやどる打ち消すことのできない君に聞いてもらうことができないメロディーどうしたら僕のハートが歌う曲を君に伝えられるのだろうかこの美しい愛と若さと春の狂詩曲メロディーは甘く、歌詞は真実この歌こそ君だ

August 8, 2005

閲覧総数 3131

-

12

Superwoman (Where Were You When I Needed You)

スーパーウーマンSuperwoman (Where Were You When I Needed You) この曲は、スティーヴィー・ワンダーの作詞・作曲によるもので、スティーヴィー・ワンダーの1972年のアルバム『Music Of My Mind(邦題:心の詩)』に収められ、シングル・カットされました。R&Bチャートで13位、ポップ・チャートでは33位と、振るいませんでしたが、それは当然といえば当然の結果と言えるでしょう。この曲は、アルバム・ヴァーションでは実に8分もある大作で、それをシングル・ヴァージョンに編集したのですから、ほとんど曲の持ち味が生かされていないものでした。しかも、このような壮大な曲は一般大衆に受けるはずはなく、シングルカットされたこと自体が不思議なくらいです。しかし、後にフィル・ウッズ、クインシー・ジョーンズ、ナジー、エリック・ベネエ(ボニー・ジェイムスをフィーチャリング)など、多くのアーティストにカヴァーされたり、ジャネット・ジャクソンの「ニュー・アジェンタ」にサンプリングされることにもなります。それは、この楽曲がいかに良いものかということを示しているものと言えるでしょう。アルバム・ヴァージョンでは、全く別の2つの曲を、歌詞のテーマを同じにし、シンセサイザー・システムを駆使して効果的につないだものです。妻シリータとのトラブルを反映して、第1部では、まず「現代的」な女性の野心について考えをめぐらせ、第2部では今さら修復は無理なのに、男のほうが彼女に対する未練を断ち切れない様を描いています。楽器の編成はシンプルで、エレクトリック・ピアノとベース・シンセサイザーが効果的に使われています。そしてバジー・フェイトンのギターをフィーチャーしており、なんともジャジーな雰囲気をかもし出しています。スティーヴィー・ワンダーの曲は普通、ソウル、R&Bにカテゴライズされますが、ジャズ的な雰囲気が多分にあります。そのため、この曲もフィル・ウッズやクインシー・ジョーンズなどによって、ジャズの曲として受け入れられています。*****●スーパーウーマンSuperwoman (Where Were You When I Needed You) 作詞・作曲:スティーヴィー・ワンダーwords and music by Stevie Wonder1972年メアリーはスーパーウーマンになりたいと言う彼女は本当にそう思っているのだろうかだが僕は、ありのままの彼女を毎日愛したいんだメアリーは映画女優になりたいと言うだが本当にそんなことを考えているのだろうかすべての希望を彼女はすてなければならない僕は君をよくわかっているつもりだ君も僕をよくわかっていてくれたらと思うそして僕は君が頭に浮かぶあらゆる考えと付き合っていけると思う僕はちゃんと対処できると思うよ君も僕をよくわかっていてくれたらと思うそして僕は君が頭に浮かぶあらゆる考えと付き合っていけると思うメアリーはスーパーウーマンになって話題をさらいたいと言うだが本当に夢を達成できると思っているんだろうか僕の彼女はスーパーウーマンになりたいと言うそして僕はさよならを言わなければならなかったずっと泣いて過ごすことなどできないから僕は君をよくわかっているつもりだ君も僕をよくわかっていてくれたらと思うそして僕は君が頭に浮かぶあらゆる考えと付き合っていけると思う何よりも何よりも君が僕をよくわかっていてくれたらと思うそして僕は君が頭に浮かぶあらゆる考えと付き合っていけると思う僕は君をよくわかっているつもりだ君も僕をよくわかっていてくれたらと思うそして僕は君が頭に浮かぶあらゆる考えと付き合っていけると思う夏がやってきたとき、君は見当たらなかった夏が去っても愛は見つからない去年の冬、僕が求めていたときに君はどこに行ってたんだい?冬がやってきたら君はもっと南へ行ってしまった愛の巣を出て、僕に疑いを持たせて僕が求めているのに君はどこにいるんだ僕らの愛は終わりだ君は変わったと言うけれど明日になれば過去の愛が思い出されるだろう冬がやってきたとき、君は見当たらなかった厳しい風の中、愛は見つからなかった去年の冬、僕が求めていたときに君はどこに行ってたんだい?君が必要なんだ、必要なんだベイビーああ僕らの愛は終わろうとしている君は変わったと言うけれど明日になれば過去の愛が思い出されるだろう春の空気が満ちてくれば君はやってくるだろうだが夏には裏切られるんじゃないだろうか去年の夏、僕が求めていたときに君はどこに行ってたんだい?君が欲しい、君が必要なんだ【ジャズ】人気blogランキングへ

June 11, 2007

閲覧総数 1956

-

13

It Ain't Necessarily So なんでもそうとは限らない

『It Ain't Necessarily So』(イット・エイント・ネセサラリー・ソー)なんでもそうとは限らないジョージ・ガーシュウィンが1935年に書いたフォーク・オペラ「ポーギーとベス」の中の曲です。作詞は兄のアイラ・ガーシュウィンです。地元の教会主催のピクニックの中で、スポーティング・ライフが酒に酔って歌い出します。歌の内容は、旧約聖書に出てくる話しを持ち出し、「この聖書に書かれていることだって、必ずしもそうじゃないぜ」と、女たらしの麻薬密売人が敬虔なクリスチャンに対して説教し出すという皮肉に満ちた内容ですが、小柄で足が不自由なポーギーが大男のクラウンを倒してベスを完全に自分のものにしてしまうという、これから起きるストーリーを暗示する歌でもあります。映画ではスポーティング・ライフ役で出演したサミー・デイヴィス・ジュニアがこれを歌いヒットしました。*****●イット・エイント・ネセサラリー・ソーIt Ain't Necessarily Soなんでもそうとは限らない作詞:アイラ・ガーシュウィン作曲:ジョージ・ガーシュウィン1935年なんでもそうとは限らないぜそれは、必ずしもそうじゃないってことだよ聖書に書いてあることだって正しいと決まっているわけじゃないんだぜダビデはチビだった、それなのにさ!ダビデはチビで可愛い男だったのに!バカでかいゴリアテと戦って、ゴリアテが倒れて死んだって言うだろダビデはチビだったのにさ、おやまあ何てこったい!ワドゥー、ズィン、バン、ボドゥルー、ウーッ!・・・ (スキャット)あのヨナはさ、鯨の中で生き続けたろヨナは鯨の中で行き続けたって言うじゃないか鯨の腹の中を住みかにしてたのさあのヨナは鯨の中で生き続けたんだぜモーゼは川の流れの中で見つけられたんだ赤ん坊のモーゼは川で見つかったんだぜファラオの娘が見つけるまで川の流れに浮いていたのさ娘がその川から吊り上げたんだよそんなことってあるのかいワドゥー、ズィン、バン、ボドゥルー、ウーッ!・・・ (スキャット)なんでもそうとは限らないぜそれは、必ずしもそうじゃないってことだよ悪魔のサタンは悪いやつだってみんなによく言われるだろけどそれだって必ずしも悪いやつとは限らないんだぜ天国に行きたいのなら「サイコロの7が出ろ」なんてわめいてちゃだめさ清く生きろよ!過ちを犯すな!俺だってそういう教えを守れるときは守るよただしテキトーに割り引いてなメトセラは900年も生きたって言うじゃないかメトセラは900年も生きたそうだがどんな女にも相手にされなかったというのに900年も生きたって何の意味があるんだい?だから俺様がお前らに説教してえのはなあものごとってえのは、いつも決まって必ずしもそうとは限らないんだってことなんだ!《アンコール用歌詞》紀元前五千年くらい前あのアダムとイヴは逃げなきゃならなかったそりゃそうさ、あいつらエデンの園であれをやっちまったんだからななのに、何でお前や俺たちが、それで罰せられなくちゃならないのさ?注)「ダビデ」「ゴリアテ」「ヨナ」「モーゼ」「メトセラ」は聖書の中の登場人物

July 25, 2005

閲覧総数 4317

-

14

Let's Fall In Love 恋をしましょう

『Let's Fall In Love』(レッツ・フォール・イン・ラヴ)【恋をしましょう】この曲は、ハロルド・アーレンの作曲、テッド・ケーラーの作詞で、1934年の映画「Let's fall in love(レッツ・フォール・イン・ラヴ)」の主題歌になりました。この映画の中で、アーサー・ジャレットとアン・サザーンによって歌われました。また、この曲は、このあとも多くの映画に使われてきています。これは、アーレンにとっては初めての映画音楽の仕事で、この映画のために、この曲のほかに4曲書いたのですが、そのうち2曲は、落とされて使われなかったと言います。ブロードウェイのミュージカルでも、脚本、演出、振り付けの変更にともなって曲が追加されたり、削られたりするものですが、作詞作曲者は、たいていその場に立ち会って自分の意見を言って、みんなで話し合いながら進んでいくものです。しかし、ハリウッドの映画では、作詞作曲者は曲が完成したら渡すだけで仕事は終わりで、あとは一切立ち会うことも、意見を言うこともできないので、映画ができあがってみたら、このように2曲削られていたということになるわけです。これをアーレンはカリフォルニア・メソッドと呼び、「まったく理解できない」と不満をもらしていたそうです。このことはジョージ・ガーシュウィンも同じようなことを感じていて、「ハリウッドの仕事は曲を作って渡すだけで終ってしまうので、ブロードウェイと違って、なんとも面白くないものだ」と言っていたそうです。さあ、恋に落ちましょう。恋をしてはいけないという理由はないでしょう?私たちが若い今が、恋をするとき。さあ、恋に落ちましょう。」と、ウキウキムードの歌です。「Let's Fall In Love」を日本語に訳すと「恋に落ちましょう」となりますが、「落ちる」というと、ちょっと陰湿なイメージがありますが、この場合、全体の歌詞の内容からは、「さあさあ、私たち、恋をしましょう!」言い換えると「私たち、愛し合いましょう!」と、ウキウキ気分で明るく言っている雰囲気をイメージしたほうがいいようです。*****●レッツ・フォール・イン・ラヴ Let's Fall In Love【恋をしましょう】作詞:テッド・ケーラー作曲:ハロルド・アーレン1934年さあ、恋に落ちましょう恋をしてはいけないという理由はないでしょう?心は恋からつくられるのだし、恋をするチャンスを逃す手はないわどうしてそれを恐れるの?目を閉じましょう、そして私たちのパラダイスをつくりましょうそれがどんなものかわからなくても、やってみることはできるわなんとかうまくやりましょうもともと私たちは一緒になるように決まっていたのかもしれないわ決まっていたかどうかは心が答えを見つけるわさあ、恋に落ちましょう恋をしてはいけないという理由はないでしょう?私たちが若い今が、恋をするときさあ、恋に落ちましょう

September 17, 2005

閲覧総数 4361

-

15

ギャランのCMソング「ビギン・ザ・ビギン」

最近、三菱自動車のギャラン フォルティスのテレビCMソングで、コール・ポーター(Cole Porter)の曲、「ビギン・ザ・ビギン(Begin The Beguine)」をアレンジしたものが使われている。放映時期は、2007年10月からだそうだ。この曲は、コール・ポーターの曲の中でも、よく知られているものの一つだ。 ----------●「ビギン・ザ・ビギン」については【June 5, 2005】の記事を参照。【ジャズ】人気blogランキングへ

October 25, 2007

閲覧総数 365

-

16

副5度和音

●臨時転調のキーポイント=「副5度和音」普通のポピュラーソングでも、一曲の中に多くの転調が含まれていることがあります。曲の中の、どこにどんな転調があって、それがどんなドラマを作っているのか、どんなテクニックを使って転調しているのかを考えてみると、おもしろいものです。曲は、単調に進んでいた中に転調を持ってくることによって、今までの雰囲気が変わります。そのとき緊張が生まれ、意外な展開を感じさせます。その意外性によって引きつけられるという効果があります。そして、そのあとにまた元の調(キー)に戻って、落ち着いた安心感で曲が終わります。そのときの転調のテクニックとしてよく使われるのが「副5度和音」というものです。「副5度和音」の持つ役割とは、簡単に転調するための「簡易転調和音」という役割をもっています。要するに、転調を容易にするための「5度の和音(ドミナント・コード)」が「副5度和音」です。「1度の和音(トニック・コード)」と「5度の和音(ドミナント・コード)」は重要な関係にある和音で、「5度→1度」の進行の力は強力なので、「1度のキー(調)」に転調することが容易にできます。したがって、転調したいときには、転調したいキーの「5度の和音」をもってきてあげればよいのです。その「5度の和音」のことを「副5度和音」といいます。ですから、その曲の本来のキー(調)の、本当の「5度の和音(ドミナント・コード)」とは違う、臨時的に発生する「5度の和音」ということです。ビートルズの「イエスタデイ」では、曲の始めの3番目の和音で、すでに「副5度和音」が使われています。 1 2 3 4|C|Bm E|Am|Cのキー(ハ長調)で考えた場合、本来のキー(ハ長調)では3番目の和音は「Em」となるところを、「E」にして「Am」という短調に転調しています。この「E」は「Am」の「5度の和音(ドミナント・コード)」=「副5度和音」ということです。こういうことが、一曲の中で何度となく行われて、曲を変化のあるものにしています。たとえば、メジャー(長調)の曲なのにマイナー(短調)の部分を入れる、マイナーの曲なのにメジャーの部分を入れる、曲の一部を一瞬、別のキー(調)にするなど、そういったことが「副5度和音」を使うことによって簡単にできるのです。

May 21, 2005

閲覧総数 2423

-

17

●マイルス・デイヴィスの生涯(その3)

沈黙と奇跡の復活、そして死1970年、マイルスはアルバム『ビッチェズ・ブリュー』を発表し、新しいジャズのスタイルを示し、そのスケールの大きさに、音楽シーンを震撼させました。その後マイルスは、ロック、ソウル、ファンクなど、あらゆるジャンルの音楽を取り込み、全く独自のマイルス・ミュージックを送り出していきました。しかし、マイルスは1975年に活動を一切やめてしまいます。それは、マイルスの健康状態が、とても演奏活動を続けられるものではなかったからです。その年には胃潰瘍、声帯にできたポリープの手術をしていましたが、交通事故の後遺症から股関節の状態が悪化して、再手術を受けることになります。交通事故は、3年前、1972年のこと、睡眠薬を飲んで愛車ランボルギーニを走らせていたマイルスが、居眠り運転をして、安全地帯のガードレールに突っ込んだものでした。そのときの手術の結果が思わしくなく、以来マイルスは、ときおり全身を貫く激痛に苦しめられ続けていたと言います。1975年9月9日のセントラルパーク内で開かれた野外フェスティヴァルを最後に、すべてのスケジュールをキャンセルし、再手術に備えることにしました。ところが、手術の前の9月下旬に肺炎になってしまい、緊急入院をします。その後、12月に入ってから下半身の手術を受けますが、退院したものの、音楽シーンに嫌気がさしていたこともあったようで、復帰する気配のないまま、この引退とも休養ともつかない期間は1年、2年と伸び、この間には、マイルスがカムバックするという噂も何度か流れましたが、結局彼は沈黙を守り続け、もうカムバックは無理なのではと言われるようになっていました。実はこの休止期間中はドラッグと酒と女にまみれ、元気に過ごしていたようです。マイルスの自叙伝によると、「時間がありすぎて退屈だったから、たくさんのコカインをやり、家に連れ込めるだけの女たちとやりまくっていた。パーコダインとかセコールとかの鎮静剤の類(たぐい)も常用していたし、ハイネッケンとコニャックを大量に飲んでいた。コカインはたいていは吸っていたが、ヘロインと混ぜて足に注射することもあった。そいつはスピードボールと言うんだが、ジョン・ベルーシはそれで死んだんだ。外にはほとんど出なかったが、出るとしたらハーレムの時間外営業の店ばかりで、めちゃくちゃハイになって、その場限りの楽しみに明け暮れていた。」ということです。どうあれ、この長期間の沈黙により、ますます伝説のイメージを強くしていき、結果的に、かえってマイルスの存在感は増していきました。「廃人同様になっている」「もう吹けない」「死んでいるのではないか?」「ドラッグの売人になっている」このような噂が飛び交い、それが真実味に帯びてきます。やがて空白期間が6年近くになろうという、1981年6月、マイルスは衝撃の伝説的な奇跡のカムバックを果たし、それこそ文字通り「生きる伝説」となります。マイルスは今回も無名の新人ミュージシャンたちを引き連れて、以前にも増して大胆で斬新な演奏を繰り広げました。当時のポピュラー音楽シーンはファンク・ミュージックの真っ只中、マイルス・ミュージックは、ハードなロックとファンクをベースにしたものになっていました。全米のメディアはこの話題に沸き、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などは、いまだジャズ・ミュージシャンとして扱われているマイルスを異例の扱いで取り上げ、復活ツアーは、かつてない成功を収めました。ちなみに、当時マイルスに支払われたギャラは、カムバック第一声のボストン「キックス」のコンサートが、4日で6万ドル(約700万円)、その直後のニューヨークのコンサートが2回で9万ドル(約1000万円)、その年の秋の日本ツアーは総額70万ドル(約8000万円)だったと言います。カムバック後1980年代のマイルスは、作品を発表するたびにブラック・ミュージックを追及していきました。それにはプリンスとの交流により、お互いを刺激しながら、それぞれの音楽を発展させていきました。プリンスに刺激されたマイルスは、1985年を最後に30年間在籍したコロンビア(現在のソニー)を離れ、プリンスと同じ、ワーナー・ブラザーズに移籍します。そして、マイルスはますますファンク色を強めヒップ・ホップの要素も取り入れたサウンドを作っていきます。1986年、ワーナー・ブラザーズの最初の作品『TUTU』には、それまでとは全く違うレコーディングの方法が取られました。コロンビア時代は、基本的にはミュージシャンが演奏する生の音で音楽を作っていましたが、ワーナーに移ってからは、マイルスのバンドのメンバーで、現在ではブラック・ミュージックの有能なプロデューサーの一人になっているマーカス・ミラーの協力を得て、サンプリングとオーバー・ダビングを多用した独自の音作りを行うようになりました。今では当たり前のように行われているこのような方法も、この頃のジャズの世界では一般的ではなく、ここでもマイルスは時代をリードしてきました。またワーナーに移籍してからは、ジャズ系ではない、ソウル、ロック、ヒップ・ホップ系のアーティストのレコーディングに参加するようになります。チャカ・カーン、キャメオ、TOTO、スクリッティ・ポリッティなどが代表的なものです。1987年の『シェスタ』はサウンドトラック・アルバムとなり、1988年の『アマンドラ』では、再び強力なファンク・サウンドを主体にしています。そしてマイルスの死後に発表された作品『ドゥー・バップ』では、ラッパーのイージー・モビーをプロデューサーに迎え、さまざまなサンプリングを駆使して、最先端のヒップ・ホップ・ミュージックを作ろうとしていました。しかし、このレコーディングの途中、マイルスは他界してしまったため、彼の夢は完成を見ることなく終わります。1991年の7月8日、マイルスはモントゥルー・ジャズ・フェスティヴァルのステージに立ちました。それは、クインシー・ジョーンズの指揮で、総勢50名近いミュージシャンで結成されたオーケストラをバックに、マイルスは30年ぶりにギル・エヴァンスとの共演作を再現しました。今まで決して過去を振り返ることをしなかった彼が、ついに自分の足跡をたどるような、往年の曲をリリカルにプレイしたのでした。そして、その2日後のパリのコンサートでは、過去において節目になったグループや曲を、可能な限り当時のメンバーを集めて再演するという、これもまた、マイルスにとっては前代未聞のものでした。マイルスは、ジャッキー・マクリーン、ハービー・ハンコック、ウエイン・ショーター、チック・コリア、ジョー・ザヴィヌル、ジョン・マクラフリンといった過去共演してきた主要メンバーに囲まれて、往年の懐かしい曲を、嬉しそうに吹きまくったそうです。そして、7月末にアメリカに戻ったマイルスは、それまでも訴えていた体調不良がさらに悪化したため、いくつかのコンサートをキャンセルしました。そして8月25日に行われたロサンゼルスの「ハリウッドボウル」のコンサートではステージに立ちますが、その直後に意識不明になり、緊急入院してしまいます。その後、一時意識を取り戻し、トランペットを手にしたりしますが、再び意識がなくなり、関係者の見守る中で、1991年9月28日、午前10時46分、肺炎と呼吸不全、脳卒中の合併症をこじらせて、ついに帰らぬ人となりました。享年65。「肺炎でサンタモニカの病院に入院したんだ。数日間にわたって精密検査をしたあと、肺に水がたまってきたから、呼吸を楽にするために肺に管を入れることになった。医者はそのことをマイルスに知らせていなかった。目が覚めたら管が入っているので、マイルスはそれでパニックになってしまったんだ。管が入っているから声はちゃんと出ないが、泣きながら“死にたくない”、そう言った。そのパニックと恐怖が心臓発作につながって、昏睡状態に陥ってしまった。昏睡状態は1か月近く続いた。そして危篤状態になって、意識が戻らないまま逝ってしまった。」これは臨終に立ち会ったアシスタント・マネージャーのゴードン・メルツァーの言葉です。マイルスは最後まで、その創造力を最大限に発揮し、私たちに感動する音楽を聴かせてくれました。彼の音楽は、決して過去を振り返ることをしませんでした。常に前進すること、新しい境地を切り開くことを行動で示しました。「自分のレコードを聴いて何になる。次のアルバムこそ最高のものになるのだから。」~マイルス・デイヴィス~生涯にわたってマイルスの言葉通り、常に最高の作品を世に送り出してきたマイルス・デイヴィスは、まさに「帝王」と呼ぶにふさわしい、不世出のアーティストと言えるでしょう。マイルスは、ジャズをこんなにも素晴らしい音楽にしてくれたのですから。彼が言ったこの言葉は、私の心に深く刻まれています。「心に響いた音を出せ!」~マイルス・デイヴィス~

March 28, 2007

閲覧総数 2297

-

18

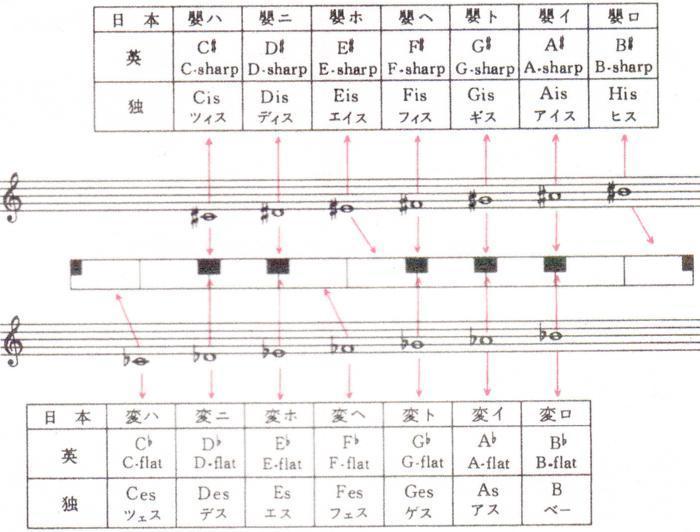

音名(派生音名)

【ジャズ理論の基本:2】少しは役に立つかも・・・ジャズ理論の基本は、まず英語で音名を覚えることから始まる。英語の音名が、コード・ネーム(和音名)の基本にもなってくるので重要なこと。音名(おんめい)、(pitch name)音それぞれに付けられた固有の名前(呼び方)を音名という。音名には半音の変化のないピアノの白鍵の音にあたる音名の幹音名(かんおんめい)(natural tone name)と、変化記号が付き半音変化したピアノの黒鍵の音にあたる派生音名(はせいおんめい)(alteration name)に分けられる。前回、幹音名をやったので、今回は派生音名。これも国によって名称が異なるので、ジャズの場合は必ず英語読みを使う。ドイツ語ではそれぞれ固有の名称がついているが、英語の場合は、幹音名に変化記号の♯(シャープ)または♭(フラット)が、それぞれ付いた読み方になるだけ。たとえば、「C」に♯が付いた場合は「C♯」で「シー・シャープ」と読む。「C」に♭が付いた場合は「C♭」で「シー・フラット」と読む。派生音名日本・・・嬰ハ えい・ハ 変ハ へん・ハ英・・・C-sharp シー・シャープ C-flat シー・フラット 仏・・・ut diese ユト・ディエーズ ut bemol ユト・ベモル伊・・・do diesis ド・ディエシス do bemolle ド・ベモール西・・・do sostenido ド・ソステニード do bemol ド・ベモール原語名の略英:英語独:ドイツ語仏:フランス語伊:イタリア語西:スペイン語【ジャズ】人気blogランキングへ

December 26, 2008

閲覧総数 854

-

19

It's A Lovely Day Today

『It's A Lovely Day Today』(イッツ・ア・ラヴリー・デイ・トゥデイ)この曲は、アーヴィング・バーリンの作詞、作曲で、1950年のエセル・マーマン主演のミュージカル「Call Me Madame」に書いた曲で、その中でギャリーナ・タルヴァとラッセル・ナイプが歌いました。この曲は、彼の生涯で終わりの方の作品になります。バーリンは1960年代初めまでは曲を書き続けますが、 1964年にMGMがバーリンの曲でミュージカル映画を制作する企画をしたものの、結局実現しませんでした。それは、1960年に入ると世の中はロックンロール・ブームになり、バーリンの名は過去のものとなってしまったということでした。以後、彼は曲も書かず、ほとんど活動らしいことは何もせずに余生を過ごしました。1988年の5月11日に、彼の百歳記念コンサートがカーネギー・ホールで開かれ、映画やミュージカル界のスターが総出演でバーリンの曲を歌いました。この模様は全米で放映されたので、彼は自宅でそのテレビ中継を見ていたのでしょうが、このときはもうほとんど目も見えなくなり、誰とも会おうとしなかったと言います。その約3ヵ月後に妻のエリンが亡くなり、バーリンは、翌年の1989年の9月22日に101歳でこの世を去りました。アーヴィング・バーリンは、まさにアメリカン・ポピュラー・ソングとともに生きた人でした。「バーリンがアメリカ音楽だ」とまで言われた作曲家=アーヴィング・バーリン*****●イッツ・ア・ラヴリー・デイ・トゥデイ It's A Lovely Day Today作詞:アーヴィング・バーリン作曲:アーヴィング・バーリン1950年《コーラス》今日は素敵な日だわねだからあなたがやらなければならないことをするといいわそれにちょうどいい素晴らしい日だもの、本当にでもあなたが何をするにしてもそれは二人でするものだといいわ私はここにいたいんだもの今日は素敵な日だわねだから何をするにしても私はあなたのお手伝いをして、それを一緒にやれたら嬉しいわでもあなたが何をするにしてもそれが一人でできてしまうものなら今日は素敵な日だねって言うしかない私には言うことがなくなってしまうのよ本当に素敵な日だわね

October 26, 2005

閲覧総数 3046

-

20

「四つ」は放送禁止用語?

またまた、かおりんとの話し。いっしょにやっているボーカルのかおりんは、このたび「エフエムしみず」のパーソナリティーを務めることになった。そこで当然ながら、まず始めに「放送禁止用語」なるものを覚えなくてはならない。「放送禁止用語」とは何でしょう。常識の範囲では、人種、身分、職業、障害者、性といった、「差別用語」、「わいせつな言葉」、「汚い言葉」といったように、「差別」「卑猥(ひわい)」といった公序良俗に反するものであるということは知っている。では、具体的にどのような言葉があるのでしょうか。私の家の近くに「くろんぼ」という喫茶店がある。看板には、黒人の子供の絵が書いてあり、店のトレードマークになっている。いつも、かおりんと「これってもろに差別用語だよね、とても放送出来ないね」とはなしていた。それから、もちろん女性器の俗称「まんこ」、「おまんこ」の類はだめに決まっている。「キチガイ」、「こじき」、「百姓」、「女中」、「おし」、「めくら」、「つんぼ」、「かたわ」・・・。この程度ならなんとか常識内で理解できる。かおりんが私にいった。「”四つ”は放送禁止用語なんだって」私は「え~!、ほんとに~」と驚いてしまった。全く意識していなかった言葉が放送禁止用語ということだ。「なんでだ~、だだの数じゃないか~」またまた調べました。そうしたら、あるはあるは「放送禁止用語」これは、そのものズバリの言葉以外にも、その言葉を連想させるようなものまでいかんのだ。これはかなりやばい。これをネタにしたら、一ヶ月くらいでは語れないぐらいにたくさんある。『五体不満足』の著者、乙武洋匡が「アッコにおまかせ!」というテレビ番組にゲストで出演したとき、自分が阪神ファンという話題で「本当、”キチガイ”みたいに」 といってしまって、すぐ和田アキ子が、「それ放送禁止用語よ。そういう事も勉強しなさいよ」と和田アキ子にたしなめられたとか、中村勘九郎も紅白の裏話か何かで、誰かが騒いでる様子を「本当気が狂ったみたいにね…」と表現して、例によって和田アキ子がすぐ謝罪したとか。ちょっとテレビを見ていても、ほんとによく謝罪している。ところで「四つ(よつ)」は、なんでだめなのか?これは、実は身分差別の言葉だった。昔、「士・農・工・商・えた非人」という身分制度があったが、「えた非人」はその最下層の身分にあたる「賤民(せんみん)」とされ、厳しく差別されていた。そして、その人々の集落は「被差別部落」として、今なおさまざまな形で差別をこおむっている。被差別部落の人たちは犬狩りや屠殺など 四本足の動物を殺す商売をしていた。そのため、「四つ」とは、暗に被差別部落の人たちを揶揄(やゆ)する言葉になっていたそうだ。4本指を示して侮辱(ぶじょく)することも行われていたところから、テレビでは数を数えたりする時に指を4本にすることも禁止だそうだ。漫画や絵なども、手の指を4本に省略して書かないように、「指はちゃんと5本書くこと」とマニュアルに記しているところもあるらしい。知らないことは本当にたくさんあるものだ。このことを調べていたら、おもしろくて一日費やしてしまった。「ちあきなおみ」の「四つのお願い」という曲は放送禁止。こんな話を聞いたあと、テレビを見ていたら「みのもんた」が、「四つです、四つあるんです。ちあきなおみの四つのお願い~。”四つのお願い聞いて~♪”」と「四つ」を連呼して「四つのお願い」の歌まで歌っていた。

April 6, 2005

閲覧総数 58166

-

21

どうしようもないヒモ男、アルフィー

【バート・バカラックのスタンダード・ナンバー No.5】アルフィーAlfie【邦題:アルフィー】1966年この曲は、バート・バカラックの作曲、ハル・デヴィッドの作詞により、1966年に作られた作品で、バカラック=デヴィッドの作品として、自他共に認める代表作と言っていいでしょう。繊細に紡がれたメロディーと歌詞が印象的な曲です。スパイ映画『ハリー・パーマー』シリーズでも知られる、イギリスを代表する俳優、マイケル・ケインが、どうしようもないヒモ男を演じる1966年の映画、『アルフィー』の主題歌として作られました。全編、サックスのソニー・ロリンズがオーケストレイションを従えて吹きまくる、渋いジャズが流れる都会派映画で、ソニー・ロリンズ名義の全く違う曲なのに同名の「アルフィー」という曲も入っています。エンディングで、ビートルズのプロデューサー、ジョージ・マーティンの秘蔵っ子、シラ・ブラックが歌う、この曲「アルフィー」が流れます。ジョージ・マーティンは、バート・バカラックを、アメリカからロンドンに招き、ビートルズが使っていたアビーロード・スタジオでレコーディングが行われました。そして、その、シラ・ブラックが歌ったものは、全英チャート9位を記録しました。アメリカを含むインターナショナルの上映版では、シェールが歌ったものに変えられ、これは、1966年7月、全米チャート32位になりました。翌年1967年11月、ディオンヌ・ワーウィックがカヴァーしたものが、全米チャートの15位を記録したので、アメリカではディオンヌ・ワーウィックのものが最も知られるものになりました。そして、それは、「世界は愛を求めている(What The World Needs Now Is Love)」に続いて、ベル・サウンド・スタジオが生んだ、もう一つの名曲として記憶されました。1968年には、スティーヴィー・ワンダーが、彼の名前を反対から読んだエイヴェッツ・レッドナウの名前で発表した、ハーモニカのインスト盤が、全米チャート66位のヒットになりました。そのほか、バート・バカラック・オーケストラのもの、バカラック自身が歌ったもの、スイート・インスピレーションズ、デルフォニックス、カーメン・マクレエ、ジャック・ジョーンズ、エヴリシング・バット・ザ・ガール、コニー・フランシス、ヴァネッサ・ウイリアムス、ナンシー・ウイルソン、サラ・ヴォーンなど、多数のものがあります。ジャズ・ピアニストのマッコイ・タイナーは、1997年にバート・バカラック作品集、『邦題:アルフィー(What The World Needs Now: The Music Of Burt Bacharach)』を発表し、その中にこの曲「アルフィー」が収録されています。日本では、1996年にテレビ・ドラマの主題歌として、ヴァネッサ・ウイリアムスのヴァージョンが使われたため、30年の時を経て、バカラック・ブームになったのが記憶に新しいものです。バカラックとデヴィッドの作品は、普通、最初にバカラックが作ったメロディーにデヴィッドが歌詞をつけるというものですが、この曲は、めずらしくデヴィッドの歌詞が先だったと言います。後にバカラックはこう語っています。「この曲には長い時間がかかったよ。締め切りを気にしながら、3週間、3週間半と経った。まず、曲の内容をストーリーに合わせる必要があった。デヴィッドが最初に歌詞を書いたんだけど、これは彼の作品の中でも、いや、誰の作品ともくらべても最高の出来だと思うよ。デヴィッドは天才的な作詞家さ。当時よりも今のほうが、彼の歌詞の素晴らしさがより理解できるようになった。あの頃は言葉の実際の意味よりも、どちらかというとその言葉がメロディーにのった時にどう響くかということに興味があったけど、今は歌詞の意味をじっくりとかみしめて聴いているよ。」ハル・デヴィッドは、この曲の作詞について、最初の一行を思いつくまで何日もかかったが、その一行が浮かんだあとは全部仕上げるのに1時間もかからなかったと言います。この曲は、その美しいメロディーと、意味深いすぐれた歌詞から、それこそ多くのアーティストに取り上げられているもので、偉大なスタンダード・ナンバーとして永遠に歌い継がれていくことでしょう。ちなみに、日本のバンド「ジ・アルフィー」のバンド名は、この曲から付けられたものだと言います。*****●アルフィーAlfie【邦題:アルフィー】作曲:バート・バカラック Burt Bacharach作詞:ハル・デヴィッド Hal David1966年いったいどうしたっていうの、アルフィー?私たちはこの瞬間がすべてなのかしら?人生の意味って何かしら?考えても簡単に答えを見つけたられるものじゃないでしょ、アルフィー?私たちはいつも得をするように生きなくちゃいけないのかしらそれとも損をしてでも親切に人を助けなくちゃいけないのかしら?そんな親切に思いやることが愚かなら、アルフィー人に残酷に当たるほうが利口なのかもね力のある人だけが人生をほしいままにするのなら、アルフィー人に親切にしなさいという昔からの神聖な教えはもうどうでもいいのかしら?私は天国があることを信じているわ、アルフィーだけど、それを信じない人でも信じることのできる素晴らしい何かが人生にはあるはずだわ愛よ、私は愛を信じるわ、アルフィー本当の愛がなければ、私たちは、意味もなくこの世に存在しているだけなのよ、アルフィー見失った愛を見つけるまで、あなたは何もないつまらない人間だわ、アルフィーでも、あなたの心が示すままの道に足を踏み出せば愛はすぐに見つけられるものなのよ、アルフィー、アルフィー・・・【ジャズ】人気blogランキングへ

August 20, 2007

閲覧総数 14029

-

22

Speak Like A Child / Herbie Hancock 子供のように話そうよ・・・

スピーク・ライク・ア・チャイルド / ハービー・ハンコックSpeak Like A Child / Herbie Hancock1968年3月5、6日:録音Blue Note ハービー・ハンコック Herbie Hancock :pianoロン・カーター Ron Carter :bassミッキー・ローカー Mickey Roker :drumsサド・ジョーンズ Thad Jones :fluegelhornピーター・フィリップス Peter Phillips :bass tromboneジェリー・ドジオン Jerry Dodgion :alto flute[収録曲]1.Riot ライオット2.Speak Like A Child スピーク・ライク・ア・チャイルド3.First Trip ファースト・トリップ4.Toys トイズ5.Goodbye To Childhood グッドバイ・トゥ・チャイルドフット6.The Sorcerer ザ・ソーサラー----------このアルバムは、ハービー・ハンコックがモダン・ジャズの「新主流派(New Mainstream)」としてのサウンドを確立した、1968年の作品。ピアノ・トリオを中心に、フリューゲルホーン、ベース・トロンボーン、アルト・フルートの3管のアンサンブルを加えたものです。ピアノ・トリオをより美しく引き立たせるということを考え、しかも最小の編成で最大の効果を出すことを試みたアルバムです。その意味で、ハンコックがピアニストとしてだけではなく、アレンジャーとしての能力も発揮した作品と言えます。 ホーンはアンサンブルのみで、ソロをとるのはあくまでもハンコックだけです。ストリングスやサックスのようなリード楽器は使っていない、この管のアンサンブルの音色が実に暖かく、それが、ハンコックの輝くようなピアノの音色と絶妙にマッチングして、素晴らしいサウンドを作っています。このアルバムのジャケットは、キスをしている男女のシルエットの写真で、ハービー・ハンコックと当時はまだ婚約者だった夫人、ジジ・メイグスナーを映したものです。そして、このアルバムは、その写真のイメージから広がる愛から出発し、ハンコックが子供や少年、少年時代をテーマに作曲し、レコーディングしたものです。このアルバムのタイトル曲である「スピーク・ライク・ア・チャイルド(Speak Like A Child)」という曲について、ハンコックはつぎのように語っています。「この曲では子供のような感性を示したかった。それは子供っぽいということではなく、私たちが大人になったことで失ってしまった子供時代のものとか、その時代を取り戻したいと願っているもの、純粋さとか奔放(ほんぽう)さといったものを、この作品は表現したものなんだ。そういった気持ちを取り戻せたなら、私たちは最良の状態になるんじゃないのかな?だから、この世の中に言いたいのは “子供のように話そうよ(スピーク・ライク・ア・チャイルド)。不純な考えは捨てて、自分たちの希望と可能性を見い出すように考え、感じようよ” っていうことなんだ。」「スピーク・ライク・ア・チャイルド(speak like a child)」、「子供のように話そうよ」。この曲は組曲の一部のようなものであって、これが、このアルバム全体のコンセプトになってるということです。このアルバムは、やさしく、美しく、暖かく、ハートフルで、ロマンチックな世界を感じさせるものです。私は、このアルバムはハンコック・ミュージックというものをトータル的に考えたときに、ハンコックの天才的才能が発揮された最高傑作の一つであると思います。【ジャズ】人気blogランキングへ

April 16, 2007

閲覧総数 2875

-

23

哲学とは

哲学(てつがく)とは「どうして?」と思うのはなぜか?「なぜ、どうしてなのか?」ということを探求すること。哲学(てつがく)英語:Philosophy(フィロソフィー)ギリシャ語:philosophia(フィロソフィア)「哲学」という言葉は、明治初期、西周(にしあまね)によって、英語の「philosophy(フィロソフィー)」の日本語の訳語としてつくられた言葉。語源のギリシャ語である「philosophia(フィロソフィア)」は「知(sophia)への愛(philia)」という意味。【意味】世界や人間についての知恵・原理を探究する学問のこと。----------古代ギリシャにおいて、この言葉は、初めは世界や世間知を求めるという意味で使われたので、現代において、哲学が世界観や人生観と同じ意味で使われるのはこのため。のちに、実利や名誉からはなれて知恵を愛し求めるという意味がでてきた。ここから、哲学は実際の世界とはかけ離れるというニュアンスがつきまとうことになる。「万物の根源的原理の探求」という西洋哲学の基本的な形があらわれたのは、紀元前7世紀ころ。万物のうちどれを探求するかは、それぞれの時代によって違いがある。たとえば古代ギリシャでは自然を、中世では神を、近代では人間的認識を主題にしたように、哲学には一定の探求ハンイがない。そして、探求にあたって論理的・合理的思考を用いる哲学もあれば、神秘的直観にうったえる哲学もあるなど、方法もまた多種多用。しかし万物の根源を探求するという姿勢はいずれの哲学にも共通しているもので、地域による思想や宗教に「哲学」という名称が使われたり(たとえば「インド哲学」)、各学問の基本原理を探求することが哲学と呼ばれることもある(たとえば「法哲学」)。もともとは哲学を一つの学問としていたが、次第に個別諸科学が独立し、区別されるようになる。存在論(形而上(けいじじょう)学)、認識論(論理学)、実践論(倫理学)、感性論(美学)など。

June 14, 2006

閲覧総数 219

-

24

●ポール・マッカートニー

1月のアーティスト特集 第2回放送内容 【ポール・マッカートニー】●ジェームズ・ポール・マッカートニー MBE(Sir James Paul McCartney, MBE)ポール・マッカートニーは、出生名をジェームズ・ポール・マッカートニー(James Paul McCartney)といい、1942年6月18日、イギリスのリヴァプールで生まれました。現在65歳。父親はジャズ・ミュージシャンでした。ファースト・ネームはジェームズなのでジェームズ・マッカートニーとしても良いのですが、父親も同じジェームズという名前の為、ミドル・ネームのポールを通常の名前として用いています。ロック・グループのザ・ビートルズに在籍していた1965年に、当時ロック・ミュージシャンとしては異例の、イギリスのMBE勲章(大英帝国勲章)が送られました。また、1997年にナイトに叙勲され、サー(Sir)の称号を得ています。ポール・マッカートニーは、1960年代に世界を席巻したロック・グループ、ザ・ビートルズの中心メンバーで、ジョン・レノンとの作曲家コンビとして、代表作の多くを手がけました。ビートルズ解散後は、ソロ・アーティストとして、あるいはウイングスのメンバーとして活動し、65歳である現在もなお、音楽活動を精力的に行っています。ギネス世界記録(ギネス・ワールド・レコーズ)には、「ポピュラー音楽史上最も成功したソングライター」、「ゴールド・ディスクの最多保持者」、「最多レコード売り上げミュージシャン」として認定されています。ポール・マッカートニーは、ジョン・レノンと並び、世界で最も有名なシンガー・ソングライターの一人です。親しみやすく美しいメロディーの作風に特色があり、ビートルズ時代においては「イエスタデイ」、「ヘイ・ジュード」、「レット・イット・ビー」、「ミッシェル」、「オブラディ・オブラダ」など、ビートルズの代表曲とされる楽曲の多くを手がけました。ビートルズでは主にヴォーカルとベースを担当しており、ベーシストとしても、後のロック・バンドに多大な影響を与えたとされています。また、他にもアコースティック・ギターやエレキ・ギター、ピアノ、キーボード、ドラム、また管楽器をも扱うマルチ・プレイヤーです。ビートルズのデビュー前の、スチュワート・サトクリフ在籍時はギタリストであり、また時折ドラマーを務めたこともあったため、「タックスマン」、「涙の乗車券」などビートルズ時代のいくつかの曲でリード・ギターを担当し、「バック・イン・ザ・USSR」、「ディア・プルーデンス」、「ジョンとヨーコのバラード」などではドラムを演奏しています。ビートルズ解散後、初のソロ・アルバム『マッカートニー』では、すべての楽器を自らがマルチ・レコーディングしたのをはじめ、ウイングス以降のバンド活動においても、アルバム『バンド・オン・ザ・ラン』で本来の担当楽器であるベースに加えギターやドラムを演奏するなど、そのマルチ・プレイヤーぶりを発揮しています。ビートルズ解散後の1970年代には、ウイングスのリーダーとして、1980年代以降はソロ・アーティストとして活動し、全米チャートの首位に9曲、トップ20に20曲以上を送り込んでいます。ポール・マッカートニーの書くメロディー・ラインは非常に美しく、しかも親しみやすく、かつ新鮮に心に響くもので、その多くの曲は、さまざまなアーティストによって取り上げられています。そして、ジャズ・ミュージシャンによっても彼の作品が演奏され、数多くの曲がジャズのスタンダード・ナンバーになっています。【ジャズ】人気blogランキングへ

January 18, 2008

閲覧総数 132

-

-

- X JAPAN!我ら運命共同体!

- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…

- (2024-07-25 18:16:12)

-

-

-

- オーディオ機器について

- 試作スピーカー31.8(マニュアルコン…

- (2025-11-13 23:29:11)

-

-

-

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス

- BTS - TinyTan Mini Speaker

- (2025-11-14 00:00:16)

-