2016年02月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

短編小説:運動会の800メートル走でびりでした

内川まさと君が小学3年生だった頃、国語の授業で担任の先生が前日に生徒たちに自由題で書かせた作文を返却し、何名かに読ませたことがあります。なんと意外にも「内川まさと君」と彼の名前も呼ばれ、クラスのみんなの前で読まされました。題は「800メートル競走」でした。「僕は運動は苦手です。運動会の800メートル走でもびりになりました。でも場内アナウンスで『内川君がんばってください』とはげまされ、見ているみんなもあたたかく拍手してくれました。とてもきつくて走るのをやめようかと思いましたが、みんなのあたたかいはげましで最後まで走り切ることができました。 家ではお仕事から帰ったお母さんに運動会でびりになったと言いましたら、お母さんは最後までがんばって走ってえらかったねとほめてくれました。僕は今回の運動会から最後までがんばることの大切さを学びました。」 うわーっ、なんて嫌な作文でしょうか。「努力する大切さ」とか「人の心の優しさ」等の先生がいかにも喜びそうなことをただただ書き連ねた、なんともいやったらしい作文です。 斎藤美奈子は『文章読本さん江』(筑摩書房、2002年2月)で、これまでの学校作文は欺瞞的な「あるがままのふり」「思った通りのふり」のイベント作文や「自己変革したふり」の読書感想文を生徒たちに強いて来たとし、これでは生徒たちが「学校作文不信にならないほうがおかしい」と指摘しています。 内川まさと君の担任の先生も例外ではなく、国語の時間、いつも「思った通りに素直に書きなさい」と作文指導していましたから、もしまさと君が先生の指導通りに書いたらつぎのようなものになっていたと思いますよ。「僕はスポーツが苦手なので運動会が大嫌いです。運動会なんてなくなればいいと思います。800メートル走ではびりになりました。3年生男子の最後を走っていると、場内アナウンスの『内川君がんばってください』との大きな声が聞こえて来ました。なにも僕の名前を出さなくてもいいのにととても腹が立ちましたが、みんなが拍手してくれるので最後まで走るしかありませんでしたが、名前を知られて大恥をかきました。だから運動会は大嫌いです。 家ではお仕事から帰ったお母さんに運動会のことをどう伝えようかと迷っていましたら、お父さんが今夜は珍しく酒のにおいもせずに早く帰って来て、お母さんの機嫌もよさそうなので、びりになったと正直に言いましたら、お母さんは最後までがんばって走ってえらかったねとほめてくれました。お母さんも学校では体育だけは苦手だったと言っていましたから、今回の運動会のことでは仕方がないと思ったのでしょう。でも算数で僕が悪い点を取ったことは隠しておこうと思います。本箱の裏に隠した算数の試験の紙がとても心配です。」 内川君が運動会のみならず学校経験からから学んだことは、「人は十人十色」「好きこそ物の上手なれ」ってことで、不得意なこと、嫌いなことを無理して上達しようと努力するより、得意なこと、好きなことに熱中し、より一層磨いた方がいいよってことでありました。

2016年02月28日

コメント(2)

-

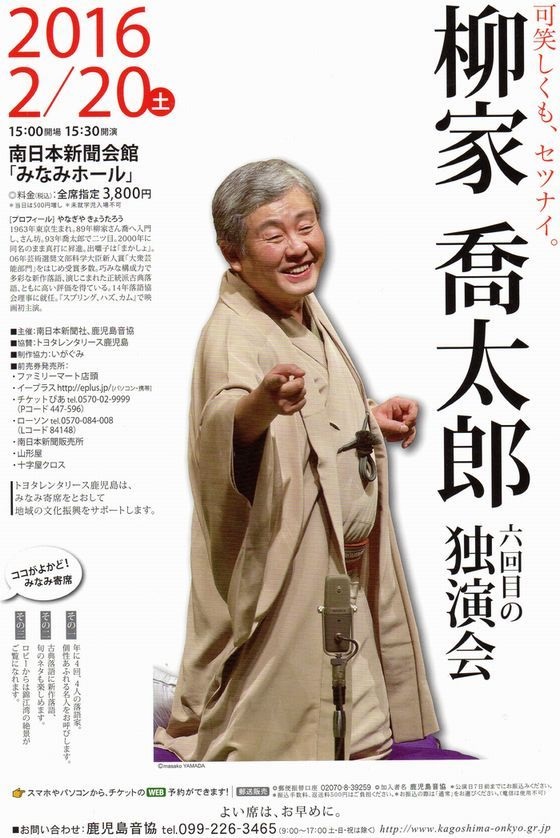

柳家喬太郎独演会を楽しむ

昨日(2月20日)に南日本新聞会館「みなみホール」で「柳家喬太郎独演会」がありました。鹿児島では柳家喬太郎師匠の独演会が今回を含めて6回開かれていそうですが、私たち夫婦には5回目となる喬太郎師匠の独演会でした。今回の演目は以下の通りです。 柳家喬太郎 宗漢 林家たけ平 扇の的 柳家喬太郎 お菊の皿 (中入り) 柳家喬太郎 本郷刀屋 怪談牡丹燈籠 其之壱 今回の独演会の第1席は柳家喬太郎の「宗漢」でした。まくらで、鹿児島ではこの独演会は南日本新聞社が主催しており、いつも同社の社員食堂での食事を楽しみにしているとか桜島の噴火のこと等を話題に出して軽く笑いを取った後、田舎医者の前田宗漢が山向こうの町の大店の娘のために往診に出掛けることになりましたと噺をすぐに本題に入らせます。宗漢は患者から信頼を得るのも医術の一つと、自分のおかみさんに下男のふりをさせて町まで同行させます。娘の治療も無事に済ませ、大店で食事もいただき帰ろうとすると大雨になり、一泊することになります。この大店では来客用の布団がなかったので、宗漢は大店の主人の幼い子どもと一緒の布団に寝ることになり、下男のふりをしたかみさんはなんと大店の下男の権助と一緒の布団に寝ることになります。翌朝早々に宗漢たちが帰って行った後、朝食の席で、大店の子どもが言います。「あの先生、よっぽど貧乏なんだね。ふんどししてなかったよ」。すると権助も相槌を打って「先生の下男にもきんたまがなかったよ」。 実になんとも言いようのない下ネタ系のお噺で、落語の世界では「バレばなし」と呼ばれる艶笑小噺の一つだそうですが、初めて聴く珍しい噺とはいえ、洒落っ気やエスプリなど全くないこのお噺を聴き終わって、ちょっと首を傾げてしまいました。しかし、権助がなぜ医者の下男が男でないと気付いたかと考えて、エッ、エーッ、この権助さんは同性愛者だったのじゃないか、いまならなんの問題にもならないことが隠されている当時としてはいささか「アブナイ」お噺だったのかもしれないと気付きましたよ。 第二席は林家たけ平さんが登場し、元気いっぱいにまくらから男女差などの話題で大いに笑いを取ります。女性たちは集まるととても賑やかに会話を楽しみますが、男性たちは集まってもただ黙々と陰気な雰囲気で各人各様の作業にいそしむばかりとの指摘に大いに頷かされました。本題は有名な平家物語中のエピソードから取られた「扇の的」で、源氏と平家の「屋島の戦い」で那須与一が海上の平家の一艘の船に立てられた扇の的を見事射貫いたお噺を滑稽談にしたもので、たけ平さんは随所にくすぐりを入れて笑いを取っていました。なお、この林家たけ平さん、喬太郎師匠の話によると、いまは二つ目ですが来月三月に真打になる予定とのことです。 第三席は柳家喬太郎師匠の「お菊の皿」。とても有名な古典落語の噺ですが、これを喬太郎師匠風にアレンジして全身を使っての大熱演て、会場は大爆笑につぐ大爆笑の嵐となって、なんとも楽しい一席でありました。 このお噺、町内の仲良し三人組が近所の隠居さんの家に番町皿屋敷のことを聞きに行くところから始まります。彼らが旅先の住人から江戸の番町皿屋敷の話を訊かれて、何にも知らないといったため馬鹿にされたとのことなので、隠居さんは彼らに詳しく解説しはじめます。番町に住んでいた青山鉄山という旗本がお菊という腰元に恋をしたという最初の話の部分は古典落語通りに語られますが、鉄山がお菊さんに預けた十枚一組の皿の一枚が足らないことから、彼女を井戸の上に吊るして責めさいなむところから雰囲気が喬太郎師匠の独自世界が展開しだします。青山鉄山がサディスチックに責めさいなみ、お菊さんがマゾヒスティックにもがき苦しむサドマゾの世界を師匠が大真面目に熱演すればするほど会場の笑いの度合いは強まりました。 仲良し三人組は怖いもの見たさで番町皿屋敷跡に出かけ、幽霊のお菊さんが六枚まで皿を数えたときに逃げ帰りますが、その噂は江戸中にあっというまに大評判となって広まり、沢山の人が詰め寄せ、一袋十個入りのお菊ちゃん饅頭(ただし実際に入っているのは九個のみ)が売り出されるほどの一大興業になったというところから、さらに喬太郎師匠の噺はヒートアップし、皿屋敷跡で昼夜二回開かれるお菊さんのライブショーでは、火の玉を無数に炸裂させ、レーザー光線が賑やかに交差するなかをスポットライトを浴びてお菊さんが井戸から登場し、すっかりその気になったお菊さんにも気合が入り、人気アイドルタレント顔負けの派手なジェスチャーで皿数えを始めます。この喬太郎師匠の大熱演に会場の観客の笑いも弾け飛び、お菊さんショーという不思議世界のライブに参加している雰囲気となりました。しかし、あまりの熱演に予定時間をかなりオーバーし、そのため中入り後の演目は短いものにならざるを得なかったそうです。 中入り後に新たに高座に上った喬太郎師匠、「お菊の皿」で熱演したため時間配分を間違ったので、最後は短くまとめますと言い訳して始めたのが「本郷刀屋 怪談牡丹燈籠 其之壱」でした。若侍の飯島平太郎が酔っ払った浪人の黒川考蔵に絡まれて切り殺してしまうという牡丹灯籠の前半部分だけをさらっと演じて今回の独演会の幕は降りました。 しかし、今回の独演会、喬太郎師匠の「お菊の皿」という「狂太郎ワールド」とも言うべき一席に観客と一緒に大いに酔いしれることができて大満足でした。 なお、拙サイト「やまももの部屋」の「十人十席の噺家の高座」のページに今回の独演会で喬太郎師匠が演じた「お菊の皿」のことを追加しておきました。 ↓ http://yamamomo02.web.fc2.com/rakugo/kyoutaroutensiki.html

2016年02月21日

コメント(0)

-

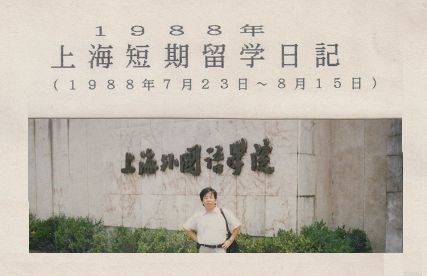

28年前の上海短期留学

私は1988年7月23日から8月15日の夏に中国の上海外国語学院で短期留学を行ってます。当時のことを日記に簡単にまとめているのを読み返しましたが、僅か28年前のことなのになんて歳月の隔たりを感じることかと驚いてしまいました。日本が変化した以上に中国が大きく変貌を遂げており、それはまるで外国人がチョンマゲ時代の江戸から西洋化と近代化が始まった明治への移り変わりを語るような変な感じなのです。いまは死語となって忘れ去られてしまった言葉である外貨兌換券、友誼商店、万元戸、郷鎮企業、自由市場等々の言葉の説明から開始する必要があるようなんですよ。 さて、上海外語学院では、入学時に初級、中級、高級のクラス分けのための口頭試問があり、私は高級班に配属されました。これでも私は外国語学部中国語学科を卒業しており、高級班入りは当然と言えば当然なんですが、実際に高級班に属しての三週間の語学研修にはかなり苦戦させられました。担当の先生は隔日交代で卜華礼先生と王麗先生でしたが、卜華礼先生はベテランのママさん教師で表現がとても分かりやすくゆっくりと語りかけられるので私でも助かりましたが、もう一人の王麗先生は花の26歳のお嬢さん先生で、彼女の早口の中国語には非常に苦労させられました。トンチンカンな回答をするたびに、そんなことも分かんないのとの表情が露骨に顔に出て、私の小さな胸は授業中痛みっぱなしでありました。しかしおいしい油条(ユウチャオ)をクラスのみんなに持って来られたり、彼とのラブロマンスを休み時間をオーバーして語ったりと個人としてはとてもチャーミングな小姐(シャオチエ)でありました。 28年前の上海の短期留学では、友誼商店通いが欠かせませんでした。上海の夏は蒸し暑く、水道水は硬水で飲めず、友誼商店でミネラルウォーターやコカコーラを買うようになり、日本ではほとんど飲まなかったコカコーラの常用愛飲者になってしまいました。あっ、「友誼商店」とは外国との友情関係を深める商店という意味で、当時は大半の外国製品は友誼商店でしか入手できませんでした。 友誼商店と言えば、同商店では外貨兌換券がないと外国製品を入手できません。しかし上海市民のなかにも友誼商店で良質の外国製品購入希望者が多くいたようで、外貨兌換券が路上で闇のレートで交換されていました。外貨兌換券というのは、一般の中国市民が使用する人民幣とは別に、外国人にのみ渡された兌換券で、外貨兌換券と人民幣の額面価値は等価とされましたが、外貨に両替可能なことや、人民幣では買えない外国製品が買えることなどから外貨兌換券に対する中国市民の人気が高く、人民幣との闇両替が横行し、闇両替のレートでは外貨兌換券1元が人民幣1.5元~1.8元程で交換されていました。街を歩くと路上で闇両替商のお兄さんに「換銭」「換銭」(ファンチェン、ファンチェン)とうるさくつきまとわれたものです。現在の日本での中国人旅行客の爆買の下地がもうこの頃に存在していたのですね。 外国人は国営商店でも買い物が出来たのですが、販売員の接客態度が「売ってやるからありがたく思え」という感じで、紳士の私などは販売員のレデイの皆様方がおしゃべりを終えるまでじっと黙って待ち続けたものです。しかしすでに街には自由市場が開設されており、こちらの近郊農村から販売に来ている農民たちは商売熱心で、カメラ持参で撮影している私が日本人らしいと判断すると「はじめまして」「いらっしゃいませ」と日本語で愛想よく声を掛けてくれたものです。なお、農村部に従来存在した人民公社が1983年頃にはすっかり解体されており、農民は責任を負った以上の農産物を自由市場で販売することが許されるようになり、都市近郊の農村部には郷鎮企業(人民公社解体後に急増した農村企業の総称。人民公社の解体後、公社あるいは生産大隊が経営していた社隊企業は、中国農村の末端の行政単位である郷 や鎮が経営する集団所有の郷鎮企業として再出発しています)が雨後の竹の子のように数を増やし、主として農産物を加工して都市の自由市場で活発に販売するようになりました。 郷鎮企業で莫大な利益を得た農村住民のことを年間に一万元以上の収入のある農家と言う意味で「万元戸」と称し、彼らの建物はほとんどが二階建てや三階建てで、当時の上海の一般庶民の貧相な建物と比べて光り輝いているように感じました。 自由市場 万元戸の建物 私が上海に短期留学したのは1988年の夏のことでしたが、その翌年の1989年6月4 日に北京で天安門事件が起こり、学生たちの民主化運動は徹底的に弾圧されました。 なお、この拙文を拙サイト「やまももの部屋」の中国関連の「中国 横看成嶺」と題されたページに「私の上海短期留学日記」と改題して加筆転載することにしました。 ↓ http://yamamomo02.web.fc2.com/shanghai/shahghai.html

2016年02月14日

コメント(0)

全3件 (3件中 1-3件目)

1