2016年05月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

次男と焼き鳥屋で談笑

大阪で働いている次男が休みを取って 我が家に帰ってきたとき、二日目は「お父さんとだけ二人で食事がしたい」と嬉しいことを言ってくれたので、その日の夕方に天文館の焼き鳥の店に出かけ、大いに談笑しました。 次男は酒が一滴も飲めず、最初に就職した 大阪の信用金庫では上司から酒をしつこく強要されるなどパワハラまがいの嫌がらせを受け、精神的に耐えかねて半年で退職し、その半年後に大阪の総合病院の事務職に再就職しています。 病院の仕事にも慣れ、今年の春のGWでは4年前に卒業した大学のゼミの担当の先生と13人のゼミ仲間に呼びかけて彼の生まれ故郷の鹿児島市内や指宿方面の卒業旅行を成功させたりしています。 次男坊の意外な側面を知ったので、焼き鳥屋さんでまずそのことを言いましたら、自分がしてあげたことで、みんなに喜んでもらえることがとても楽しいとの返事でした。私と全く違って、そんな風な優しい性格に育ったことをとても嬉しく思いました。 焼き鳥屋で私はハイボールを、彼はノンアルコールのビール小瓶を頼み、まず乾杯してから、焼き鳥をいろいろ注文して食べ始めました。私はハイボール二杯目を追加注文し、酔いが回ってきたので、思い切って彼が高校三年生になったときの私への冷たい対応について質問をしました。 私が進学先をどこにするのかと質問したとき、彼はこう言ったのです。「あなたは何でそんなことを訊くの。あなたにはそんなこと関心がないでしょう」。むかーっと来た私は彼に怒鳴ったものです。「子どもの将来のことに関心を持たない親がどこにいるかっ!」 私のことをよそよそしく「あなた」呼ばわりし、子どもに関心がない人物と見られていたことに私は激しいショックを受けました。このとき以来、私と彼との間にはなんとも言えぬ疎遠な関係が生じたように思われました。 そんな疎遠な関係に変化が生じたのは、私が慢性腎不全で透析治療中に心不全で気絶し、一週間ほど入院治療を受けていたときのことだったように思われます。彼が大阪から病院見舞いに来てくれ、瘠せ細った(透析治療による体重コントロールのためです)私の姿を見て驚いたようです。彼はそんな私の手を強く握って「早く元気になってね、お父さん」と声を掛けてくれ、「僕のお父さんはお父さんだけだから」と言ってくれました。そのとき私の両目から涙がどっと溢れ出したものです。 焼き鳥屋で、彼が高校三年生のときの私への発言について 訊いたところ、彼は苦笑いしながら「そんなこと言ったかな。ただお父さんは僕が子どもの頃、叱るときに『お母さんに言いつけるよ』といつも言っていたので、自分の行為をチクる人というイメージが強かったな」との返事でした。なんだかずっこけるような返事で、半ば冗談半分に言っていたと思うんですが、子どもの彼にはそのニュアンスは伝わらなかったようです。子どもの頃、私が家庭で希薄な存在だったということを言いたかったのでしょうが、まあいいではないですか。もう私たち親子の間にあったわだかまりがすっかり溶けており、二人で仲良くいろいろな焼き鳥を注文して楽しく談笑しました。 焼き鳥を満喫し、店を出るとき割り勘にしょうと言って私の財布を覗いたら二千円しかありませんでした。「ごめん、いま全額払ってくれる。後でお母さんから半額出してもらうよ」と言いましたが、やはり我が家では私は影の薄い存在だなと痛感させられました。 2016年5月29日

2016年05月29日

コメント(2)

-

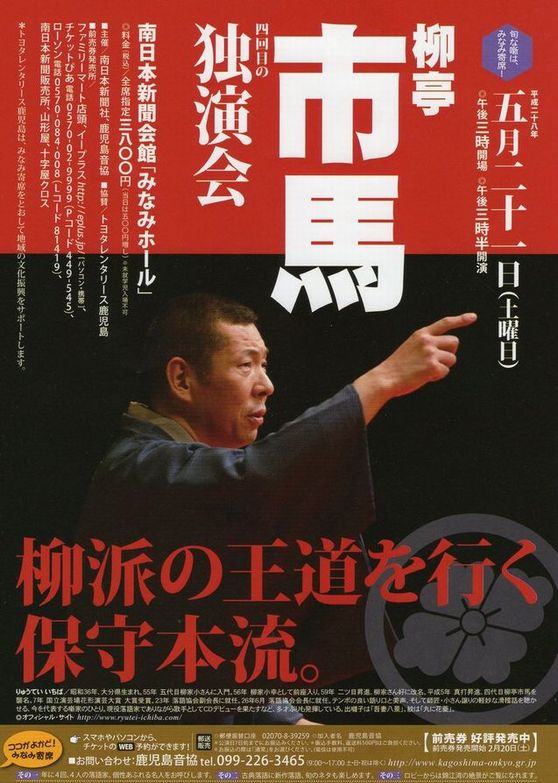

柳亭市馬師匠の独演会を楽しむ

昨日5月21日には、南日本新聞会館みなみホールで開かれた柳亭市馬独演会を楽しんできました。鹿児島での師匠の独演会は今回で第4回目なんですが、私たち夫婦は昨年は欠席しており、久しぶりで師匠の美声を楽しんできました。 柳亭市馬師匠といえば、 「山の あな あな ねぇあなた」という題名のCDを出しており、「俵星玄蕃」、「会いてえ なぁ ふる里に」で美声を聞かせ、今年の4月29日に放送されたNKH FM「今日は一日戦後歌謡三昧」では加賀美幸子アナウンサーと一緒に司会を務め、ときに同番組で美声を響かせていました。そんな師匠の独演会に来られたお客さんたちの期待の一つに師匠の美声を聞くことがあったことは間違いありませんね。なお今回の独演会の演目はつぎの通りでした。 柳亭市江 子ほめ 柳亭市馬 かぼちゃや 柳亭市馬 狸賽 中入り 柳亭市馬 片棒 柳亭市江の「子ほめ」の後に柳亭市馬師匠が高座に上がり「かぼちゃや」を演じましたが、この噺のマクラに大相撲5月20日の白鳳と稀勢の里の熱戦に触れ、ザンネンでしたねと言い、あの稀勢の里は肝心なとこでコロッと負けるのがまた人間らしくていいいですねと「褒めていた」(?)のですが、翌日の鶴竜との相撲にまさにコロッと負けてしまいました。また師匠は相撲行司や呼び出しの声を真似て美声のサービスもしてくれました。 中入り後に、演じ始めた噺はどうも同じ柳亭市馬師匠が以前鹿児島の高座で演じた「片棒」のようです。後で調べましたら、2012年5月9日の鹿児島市の宝山ホールで開かれた「東西特選落語名人会」で師匠も二番目に出ており、やはりマクラで相撲の呼び出しや相撲甚句で美声を聴かせて会場の観客は大喜びさせ、そのときも自然と盛大な拍手が会場に響き渡っていました。そのとき師匠が演じてたのが「片棒」でした。財を成した大店の旦那が三人の息子の誰を後継ぎにするかを決めるため、彼ら三人を呼んで自分の死後にどのような葬儀を執り行うかを訊くのですが、次男坊が笛、太鼓に踊りや神輿で賑やかに葬儀を行いたいと語る場面で市馬師匠は見事に祭りの雰囲気を作り上げ、さらにサービスに美空ひばりの「お祭りマンボ」の一節を歌いましたから、またまた会場には拍手が響き渡り、観客は市馬師匠ならではの楽しくて明るい「片棒」を大いに満喫していました。 今回も「片棒」で次男坊の笛や太鼓入りの賑やかに葬儀の語りの部分で前回以上に賑やかな祭りの雰囲気を作り上げ、美空ひばりの「お祭りマンボ」の一節を歌いだすと会場は一斉に手拍子し、その非常な盛り上がりに師匠自身が思わず笑い出すというハプニングもあり、なんとも楽しい高座となりました。

2016年05月22日

コメント(0)

-

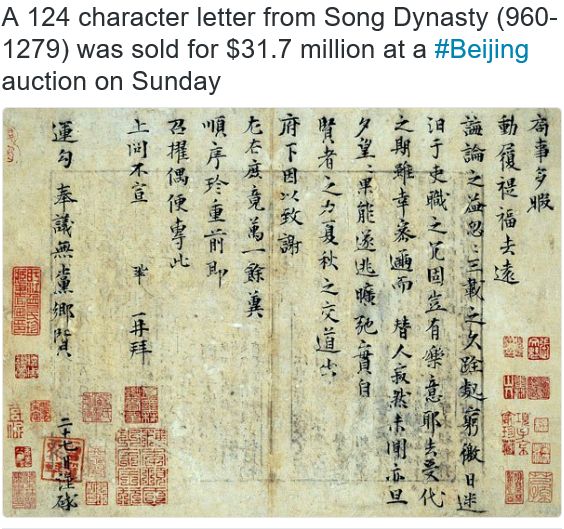

唐宋八大家の一人である曾鞏の筆跡

mastan さんから下に掲げた中国文書について「概略的にどのようなことが書いてあるのでしょう」 とのご質問がありました。 それで、googl(香港)で調べたところ、つぎのようなURLに関連するものtが検索されました。 ↓ http://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2016/05/160516_china_calligraphy このサイトのページの解説文によると「唐宋八大家の一人である曾鞏の遙か後世まで伝わった唯一の筆跡『局事帖』が5月15日の日曜日に北京で行われた特別興業で競売に出され、1.8億元人民幣で落札され、仲買人の手数料を加えて2.07億元で販売されました」とのことでした。 曾鞏は科挙に合格し、しばらく中央官庁で働いていましたが、その後、地方の斉州、襄州、洪州、福州、明州、亳州、滄州等の地方の知事を歴任していたようですが、「局事帖」はその頃に友人に送った手紙のようです。 この毛筆で書かれた文章を活字化すると以下のようになります。 ↓ 地方の知事をしていた頃に曾鞏が友人に書いた手紙ですが、なかなか難解な文章で、遠隔の僻地に左遷された曾鞏が「日迷汩于吏職之冗,固岂有楽意耶?」(役所の雑務に忙殺されている毎日なので、どうしてそれが楽しいことであろうか)とぼやいたりしています。mastan さんからどうしても全文の概略を知りたいとのことでしたら無理して調べてもいいですよ。しかし、相当私には手こづりそうです。

2016年05月20日

コメント(2)

-

両親の初顔合わせと寅さんの映画

五月十三日(金)に私たち夫婦は鹿児島中央駅から午後3時28分の新幹線「みずほ」に乗って神戸に向かいました。翌日のお昼に長男の婚約者のご両親と顔合わせするためです。 三宮駅近くの宿泊したホテル前のマロニエ並木 5月十四日お昼にご両親との初顔合わせを三宮の和食のお店「栄ゐ田」で行いました。妻はすでに先月に相手の御嬢さんのお母さんと結婚式予定場所での試食会で顔合わせをしているのですが、私たち夫婦が相手のお父さんと会うのは初めてのこととなります。私はお父さんと会うのは初めてなので些か緊張しました。まさか顔合わせ後に長男の婚約が破談になるなんてことはないでしょうが、ふと映画「男はつらいよ」の第一作のことが思い出してしまいました。 映画「男はつらいよ」シリーズ第一作で渥美清演じるフーテンの寅さんがホテルニューオータニで開かれた妹のさくら(倍賞千恵子)の見合いの席で大醜態を演じる場面があります。見合い相手は、オリエンタル電気の下請け会社の社長さんの息子とのこと、見合い相手の父親に寅さんがセールス関係の仕事をしていると紹介され、父親から「どういう御種類のセールスを?」と質問され、「えー、主に…本ですね…」と寅さんは答え、さらに「出版関係ええ、出版といいますか、まあ、法律とか、統計とか…」と言い添えたので、相手の父親はなんとなく納得しますが、さらに寅さんが「その他、英語、催眠術、灸点方、夢判断、メンタルテスト、諸病看護方、染み抜き方、心中物、事件物、と、まあいろいろなんでもやってますけど…」と言い出したので、見合いの席の雰囲気がなんとなく怪しくなります。 その後、会食が始まり、寅さんは慣れないフォークとナイフを使ったために、付け合せの野菜を入れている器を見合い相手のおでこに見事に当ててしまいます。まあ、これは手元が狂ったハプニングとして許されますが、寅さんが学のあるところを披露したいと思ったのか、妹のさくらの名前が戸籍上は「櫻」と出されており、「木へんに貝2つでしょ、それに女ですから、ええ、二階の女が気(木)にかかる」とこう読めるんですよ!」と説明し、調子に乗ってさらに漢字は面白いと言い出し、尸(しかばね)の下に水や米、比を加えると尿、屎、屁になるなんて下ネタ的なことを言い出します。 会食で出されたビールで酔いが回った寅さんは、セロリをかじりながら見合い相手に「こんな美人の妹に、ぶっ壊れたツラの兄貴が いるってことは不思議でしょ?お兄さん」と問い掛け、「いやー、それもそのはずよ、これとオレとではね『種違い』なんだよ。あたしの親父ってのはね、大変な女道楽、私のお袋ってのは芸者なんですよ、えー、その親父が言うにはね親父がへべれけの時私を作ったんだとさ…」「親父はね、あたしのことをぶん殴る時いつも言ってたね。『おまえはへべれけの時つくった子供だから生まれつき バカだ』とよ! あんちゃん悔しかったなあ!…酔っ払って つくったんだもんなぁ…オレのこと…。真面目にやってもらいたかったよオレは!本当に」なんてことを言い出し、女性にだらしがなかった寅さんの親父のことまで暴露し出します。言わずにはおれない寅さんの悲しい過去を酔いに任せて吐き出したのでしょう。全然違った環境に育った私ですが゜なぜか寅さんの気持ちが痛いほど分ります。 その他、酒にへべれけになった寅さんの演じる様々な醜態に見合いの席は無茶苦茶となり、後日になってさくらの見合い相手側から予想通り縁談は断られてしまいます。 さて、話変わって長男の許嫁のご両親との初顔合わせなんですが、両家の相互の簡単な自己紹介が終わって全員着席したた後、私が「まずビールでも頼みましようか」と言ったところ、相手のお父さんが「体のためいま禁酒しています」とのこと、みんなでウールン茶を飲むことにしました。 座の話が続かずシーンとなったので、何か話題がないかと私がお父さんに「何かご趣味をお持ちですか」とお訊きしたところ、「仕事が忙しかったので特にありません」とのこと、前に長男からお父さんが仕事に忙しく「家族のことは全て妻に一切任せております」とおっしゃっておられると聞いていましたが、私と同い歳(2月生まれで学年は一つ上)なのにいまも務めておられるとのこと、お会いして私とは随分違ったい真面目一筋の仕事人間の方らしいとの印象を持ちました。お母さんは穏やかで優しそうな女性という印象でした。 話題がなかなか続かないので、長男が「私は鹿児島で生まれ育ちましたが鹿児島県人の血は一滴も入っていません。父は奈良県人で母は熊本県人です」と紹介したので、私は彼の言葉に続けて、「私の父は奈良県人ですが、母は日本統治時代の台湾に生まれた仙台にルーツを持つ東北人です」と付け加えたのはいいんですが、つい「私のオヤジは酒が強かったんですよ。酒も女も好きでした」と余計なことを口走ってしまい、自分でこれはヤバイと慌てて話題をすぐ変えましたよ。 この両親同士の初顔合わせで私は些か醜態を演じてしまいましたよ。会食が終わり、これからもよろしくと挨拶をして席を立とうとしたとき、私の席に出されている水の入ったコップをそっと横に退かそうとして手許が狂ってコップが倒れ、なんとお父さんの膝に水を掛けてしまったのです。 さらに私の醜態は続き、靴を履こうとして新品の靴を履いてきたこともあり、なかなか履けず、お店の人が持ってきた長い靴ベラも上手く扱え切れず、自分の指先を靴のかかとになんとか無理矢理入れ込んでやっと履くことが出来ました。後から席を立たれた相手のご両親はおそらくその様子を些か困惑して見ておられたことと思います。 翌日の五月十五日(日)に新神戸駅から午前10時12分発の新幹線「さくら」に乗って鹿児島に帰りましたが、車窓から熊本近くの沿線から屋根に敷かれた青いビニールシートが次々と見え始め、今回の熊本大震災の生々しい被害が目に入って来ました。 おっと、その後いままで神戸のご両親からなんの連絡もありませんから、今回の初顔合わせは無事に済んだと思っていいのでしょうね、ホッ。

2016年05月17日

コメント(0)

-

篤姫ゆかりの地・薩摩今和泉の於一(おかつ)の像見学

五月五日は私たち夫婦の37回目の結婚記念日でお互いの忍耐力の強さと記憶力の弱さでなんとか続いたのだと思います。そんな結婚記念日に、NHKの大河ドラマで有名になった篤姫ゆかりの地である薩摩今和泉の今和泉小学校近くに建てられた幼女時代の篤姫の像を見学に出かけました。この篤姫像は2012年に建てられており、私たち夫婦が前回薩摩今和泉に出掛けたとき(2010年5月4日、「篤姫の実家・島津今和泉家の別邸跡を再訪」にはまだ建てられていませんでした。 今回は、日頃運動しない私の健康のために自動車を使わず、公共交通機関と徒歩で篤姫像見学に出かけることにしました。当日は天気も快晴で午前中に篤姫像見学に出発しました。ネットのマップで調べると、拙宅から鹿児島中央駅までバスで約20分、鹿児島中央駅から薩摩今和泉駅まで54分、薩摩今和泉駅から今和泉小学校まで徒歩で6分とのこと、乗り換え時間も入れて往復約3時間半の旅になることが判明しました。 JR指宿枕崎線沿線には無数の鯉のぼりが泳いでおり、その多くが孫の健康を願って祖父母が購入し、そのお孫さんの家で屋根より高く元気に泳いでいるのだなと思うと自然と胸が熱くなりました。 しかし、JR薩摩今和泉駅に下車してから予想外の障害が存在していました。駅の入り口に行くために歩道橋(路線橋と呼称するのかな)を渡る必要があり、最近自宅の二階ぐらいしか上り下りしない私にとっては思わぬ障害物でした。それでも時間を掛けてゆっくりと鉄橋の手すりを頼りに上り下りしたのですが、足腰が弱っていることを痛感させられました。 薩摩今和泉駅の入り口(私たちにとっては出口かな)には「天璋院篤姫ゆかりの地」と書かれた看板がでかでかと掛けてありました。駅から海沿いに今和泉小学校を目指して歩いて行くと、数人の観光客らしい人たちが小さな像をバックにして撮影している様子が目に入ってきました。篤姫の銅像を撮影しているに違いありません。 天璋院篤姫は幼少時代には於一(おかつ)と呼ばれ、2008年放映のNHK大河ドラマ「篤姫」の原作となった宮尾登美子の『天璋院篤姫』では、島津今和泉家の娘として生まれた篤姫が幼少時代を同家の別邸がある今和泉で過ごしていたと書かれ、大河ドラマ「篤姫」でもそのように描かれたので一躍この地が有名になり、2012年に彼女の幼少時代をモチーフにした銅像も建立されたのです。 銅像近くに篤姫銅像実行委員会会長の今林重夫氏が書いた解説板があり、「篤姫が幕末から明治維新にかけて江戸無血開城に心血を注ぎ江戸百万人の人々の戦禍から護り大奥に仕えた婦女子の身の方について私財を擲って援助したことは有名です」と彼女の業績を紹介し、そんな彼女の八歳ぐらいを想定して地元の田原迫華氏が造ったことが書かれてありました。 残念ながら篤姫の幼少時代の肖像は残されておらず、この今和泉の少女像はどうも大河ドラマ「篤姫」の主役を演じた宮崎あおいに似せて造られたようです。また大河ドラマでは江戸無血開城に尽力したように描かれおり、この銅像の解説板もその見解に従って彼女の業績が紹介されています。 しかし、史実としては、第13代将軍徳川家定の正室だった篤姫は家定の死後に天璋院と号して江戸城大奥を仕切りましたが、彼女は江戸攻撃に迫ってきた薩州隊長の西郷隆盛に徳川家存続のための嘆願書を出しただけで、江戸城無血開城は勝海舟と西郷隆盛の話し合いの結果と思われます。そのことは下記の拙サイトに書きました。 ↓ 拙サイト「やまももの部屋」の「宮尾登美子の天璋院篤姫と鹿児島」 http://yamamomo02.web.fc2.com/siden/atuhime.htm#tangan 篤姫像の撮影後、近くの観光客用に建てられた四阿(あずまや)で海を眺めながらお昼の弁当を食べました。食後にまた来た道を戻って薩摩今和泉駅に行き、あの障害物の路線橋をエッチラオッチラゆっくり渡っていると、後ろからバスケットの試合帰りらしい元気な女子高校生たちがどっと押し寄せてきましたので、私が「お先にどうぞ」と大きな声を掛け、彼女たちは次々と「こんにちは」と私に挨拶しながら飛び跳ねるようにして私の横を通り過ぎて行きました。 今回の篤姫像見学の小旅行は、今月中旬に神戸で長男のフィアンセのご両親とお会いするための予行練習を兼ねたもので、なんとか無事に帰宅できましたので本番の神戸行き旅行にそれなりに自信が持てました。 2016年5月9日

2016年05月09日

コメント(2)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- ボーイズラブって好きですか?

- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…

- (2025-07-10 07:00:04)

-

-

-

- 連載小説を書いてみようv

- 59 タムタムさんカッコいい

- (2025-11-11 14:59:50)

-

-

-

- 本日の1冊

- 読んだ本(青木祐子)・・その百五十…

- (2025-11-13 20:57:17)

-