2018年12月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

日記代わりの俳句作り 第三

今回も日記代わりの俳句詠みを続けます。 最初の俳句は、幼かった頃の長男がサンタさんの贈りものが鹿児島生協の紙包みに包まれていたことを指摘したので、「サンタさんの国にも生協があるんだよ」と納得(?)させたことを思い出しての一首です。 上から第ニ首目の俳句に詠まれた「石橋」は、1993年8月6日に鹿児島を襲った水害(八六水害)で破壊された新上橋(五石橋のうち、武之橋も破壊され、残りの三石橋も水害の原因になるとして後に取り壊されました)のことです。「今の妻」と書きましたが、一番目の妻、二番目の妻と数えての「今の妻」ではなく、結婚後いまもずっと続いている妻のことです、念のため。 サンタさん地元の店の紙包み 冬晴れの石橋出会った今の妻 年の瀬や包丁研ぎに街に出る 初デート寅さん映画で初笑い 寝台車春暁に駅降り立ちぬ カーデガン左ボタンねと言ったひと(彼女) 寝台車春暁に駅降り立ちぬ 最後から二つ目の俳句は、部活の相棒(女性)から私の着ていカーデガンが婦人用(母親のものでした)であることを指摘されて驚いたことを回想しての一句です。 最後の俳句は、私が夜行列車で赴任地の鹿児島西駅(今は鹿児島中央駅と改称)に早朝降り立ったことを詠んだものです。 さらに川柳二首 隣国で信教自由奪うクリスマス 原発でツケを残すな次世代に

2018年12月28日

コメント(2)

-

俳句の二回目講習会

今日午前中にかごしま近代文学館で「俳句ことはじめ」の講習会二回目があり、俳句の吟行とそのとき作句されたもの全てに対しての講評がありました。 かごしま近代文学館は鶴丸城二ノ丸趾に建てられており、今回の吟行で参加者のみなさんの多くの方が城跡のお堀の枯れ蓮や西南戦争時に城の石垣に撃ち込まれた無数の弾痕等のことを詠まれると予想し、私はそれを避けて下記の二作を作句して講師の丸山先生に提出して講評を受けました。 冬木立国旗と市旗も背比べ 文学館前に冬枯れの大木があり、その右隣りの二本のポールの上に国旗と鹿児島市の旗が翻っていましたので、私なりに捻って「背比べ」と結びました。丸山先生は「この俳句が沖縄で詠まれたものなら違った意味を持ちますね」とコメントされました。 石蕗が庭の小道で儀仗式 この句は、家の玄関前庭にある黄色い石蕗の花の列が儀仗兵の隊列のように思えたので、その言葉から兵を式 に変えて結んだのですが、丸山先生からやはり「に儀仗兵」と訂正を受けました。 講習会の帰り道に下記の三首を作句しました。 冬霞屹立してる桜島 山茶花や落ち葉を焚ける人も無し 亡き母が郷愁覚えた冬の楠 最後の一首は、台湾生まれの母が晩年に鹿児島に来て冬でも青々と茂っている楠並木に郷愁を覚えて喜んでいたことを思い出しての俳句です。 c

2018年12月22日

コメント(0)

-

日記代わりの俳句作り その二

日記代わりの俳句作り その二 日記代わりに俳句作りを始めましたので、最近作句した三首をご紹介します。 冬の朝透析往路の陽眩し 私は腎不全のため週3回早朝から透析治療に通院しています。往路を走る車中に射し込む朝の太陽の光の眩しさを詠みました。 冬川に片脚立ちの白き鷺 甲突川を眺めていると一羽の白い鳥がぽつんと片脚立ちしている姿が目にとまりました。どうも鷺の一種の様です。それでこの一句。 石蕗の花咲き終わりて綿毛舞う 我が庭で咲き誇っていた石蕗(ツワブキ、つわ)の黄色い花も咲き終わり、花びらが散った後に出来た綿毛が風に乗って舞い散っている様子を詠みました。

2018年12月17日

コメント(0)

-

日記代わりの作句

最近は俳句を作りに凝っていて、なにを見ても五七五と指折り数えてしまいます。初めは良い句を詠もうと構えていたのですが、最近は日記代わりに詠むようになりました。 そんななかで詠んだのが下記のようなものです。 南天や頬に触れたる手冷たし 早朝、庭に出て赤い実が成っている南天を見たとき、自然と手に触れた手の冷たさをそのまま詠みました。「冷たし」だけで冬の季語になるんですね。 城趾の堀の水面に枯れ蓮 街で映画を観に行くときに、通りかかった鹿児島の鶴丸城趾の堀の水面に見えた枯れた蓮を見ての一句です。「枯れ蓮(はちす)」で冬の季語になるそうです。 古希過ぎて苦吟あれこれ師走かな 「古希」は「古代稀なり」と昔は言われた七十歳のことで、後の句はそのまんまです。

2018年12月13日

コメント(3)

-

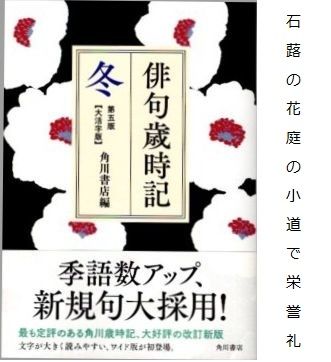

『俳句歳時記』(冬)と石蕗の花

かごしま近代文学館講座の「俳句ことはじめ」で丸山眞先生から俳句の季語を知るために角川の歳時記などを紹介してもらいましたので、早速最寄りの書店で角川書店の『俳句歳時記』(冬を購入しました。 この歳時記の本を参考にあれこれ作句を開始した翌朝、玄関のドアを開けますと前庭から駐車場に通じる小道づたいに植えた黄色い石蕗(つわぶき)の花が目にパッと飛び込んで来ました。それで歳時記を参考にして作句したのが下記の俳句です。 石蕗(つわ)の花 庭の小道で 栄誉礼 「石蕗の花」を「つわのはな」と読んで冬の季語となります。この庭の小道に沿って植えられた黄色い石蕗(つわぶき)の花の列から儀杖兵の隊列がまず最初にイメージされたのですが、「儀仗」とは「儀礼のために用いられる武器・武具のこと」だそうで、武器とはいささか物騒です。それで俳句の終わりの五文字を「栄誉礼」と結んでみました。 忌憚の無いご批評をよろしくお願いします。

2018年12月01日

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1