PR

カテゴリ

キーワードサーチ

カレンダー

2025年10月

2025年09月

2025年07月

サイド自由欄

コメント新着

今夜(9月28日)のNHK大河ドラマ「篤姫」第39回目のタイトルは「薩摩燃ゆ」で、今回のドラマの後半に薩英戦争の激しい交戦の様子がかなりリアルに描かれています。

大奥に将軍家茂(松田翔太)が無事に上洛したという知らせが届いたとき、本寿院(高畑淳子)は「公方様がたかだか3千の兵を率いて上洛した」ということに不満を漏らし、和宮(堀北真希)は夫の家茂の身を心配して不安を募らせますが、家茂に上洛を勧めた天璋院(宮崎あおい)は、将軍の上洛は下々にその威光を示すいい機会だとしてすっかり安心している様子でした。しかしその頃、京では長州藩などの過激な攘夷派のテロが吹き荒れていました。家茂は、孝明天皇(東儀秀樹)に直接会って攘夷の無理なことを伝えようと考えていましたが、京で家茂を迎えた将軍後見職の慶喜(平岳大)は、幕府がすでに朝廷に対して攘夷を行う約束を交わしたということを伝えます。そのために、家茂は天皇に拝謁しても自分の思いを言い出せず、それどころか攘夷決行を約束させられてしまいます。

このような当時の情況について、佐々木克『大久保利通と明治維新』(吉川弘文館、1998年8月)はつきのように解説しています。

「 どこの国でもみられることだが、ある時期に熱狂や情念が異常な力を発揮して、理性を圧倒してしまうことがある。このころの京都の政局がまさにそれであった。攘夷という熱気が、狂気の季節を生み出していたのであった。

諸国から尊攘派の志士たちが、京都に集まってきた。尊攘激派のテロはますます過激になり、文久三年(一八六三)一月二十二日には、かつて朝廷内に力をもった儒者の池内大学を殺して、首をさらした。そこには姦吏に通じた裏切り者の国賊であるとはり紙がなされ、さらに耳が切り取られて、公武合体派とみられていた中山忠能と正親町三条実愛の邸に投げ込まれた。関白の近衛忠照は、ふるえあがって辞表を出すしまつであった。

一月五日に将軍後見職一橋慶喜が、二十五日に前土佐藩主山内容堂、そして二月四日に政事総裁職松平慶永が上京したが、なすすべがなかった。そうしたなかの三月四日、家光いらい二二八年ぶりに将軍が上洛し、七日にその家茂が参内、天皇の引見がなされた。

その際における家茂の宮中席次であるが、最上位が関白鷹司輔照、以下左大臣一条忠香右大臣二条斉敬↓内大臣久我建通とつづき、次が家茂であった。三代将軍家光の参内のときの席次が、関白より上の最上位であったことをふりかえると、今次の参内は将軍、幕府にとっては屈辱的ともいえるあつかいであった。」

そして文久3年3月11日(1863年4月28日)には、孝明天皇による攘夷祈願のための賀茂神社への行幸が行なわれ、関白以下10数人の公家に家茂以下、毛利定広(長州)、池田慶徳(鳥取)、佐竹義尭(秋田)、上杉斉憲(米沢)、徳川慶篤(水戸)、池田茂政(岡山)、伊達宗城(宇和島)、細川慶順(熊本)ら12人の大名が付き従いました。このような孝明天皇による賀茂神社行幸の歴史的意味について、佐々木克の同上書はつぎのように書いています。

「幕府権力にとりこまれて、行幸さえ自由にならなかった天皇が、将軍以下、多数の武家を従えて、その力を誇示するかのように、御所の外に出現したのである。いまや天皇と将軍、朝廷と幕府との位置関係が逆転したことが、誰の目にもあきらかとなった。

この行幸は、長州藩の献策を朝廷が受け入れてなされたもので、長州藩そして急進的尊攘派の勢いはますます増大した。こうした状況下の京都に、慶永や容堂との約束から、久光が三月十四日に着京したが、もとより何もできず、滞京三日にして帰国の途につき、慶永も二十一日、また容堂も二十六日に帰国していった。こうして京都は、長州藩と急進的尊攘派志士・公家の天下となったのである。

そして将軍家茂は、四月二十日ついに、強硬な急進的尊攘派の圧力に屈して、攘夷実行の期日を、きたる五月十日とすると答えた。五月十日、長州藩が下関でアメリカ商船を砲撃したのは、この決定にもとづいた攘夷の決行であった。」

さて篤姫ドラマでは、家茂の身を案じていた天璋院が、京に攘夷決行のための人質同然となって留め置かれていた家茂がさらに身体も壊したことを知り、和宮に会って彼女から天皇に将軍を江戸に帰すよう伝えてもらいたいと頼みます。しかし、和宮も夫の家茂の身を心配しながらも、攘夷実行を望む大奥の御所方の意向に配慮して天璋院の頼みを断り、「公方さんを江戸に押し出されたのは大御台さんではあらしゃいませんか」と冷たく言い放つのでした。しかし苦悩する和宮の様子を見た母親の観行院(若村麻由美)は、自分の思いに背いてはなりませんと彼女に優しく諭します。そのため、和宮は兄の孝明天皇に家茂の江戸帰還を頼み、やっと家茂は江戸城に戻ることが出来ます。

ところで、天璋院は和宮から京の天皇への頼みを断られたとき、病に伏している家茂のもとに彼の相談相手として勝海舟(北大路欣也)を派遣しています。大坂城で家茂に面会した勝海舟は、いまは攘夷など実行しても「ころりと負けます」と明言するとともに、まずは攘夷を唱えるものにそれをやらせ、「日本国全体が攘夷なとできぬことを理解させるのです」と言うのでしたた。このような攘夷決行の見通しを勝海舟から聞いて、攘夷決行のことで苦悩していた家茂は精神的にいささか開放された様でした。

さて、攘夷決行の日は文久3年5月10日(1862年6月7日)とされ、長州藩が下関で航行中のアメリカ商船に対して砲撃を加えます。しかしそれに対し、すぐにアメリカにフランスが加わっての反撃がなされ、長州は屈辱的大敗を喫します。薩摩の島津久光(山口祐一郎)は、この長州の米仏軍艦による敗北の知らせを聞きますが、英国艦隊が薩摩に襲来し、生麦事件の賠償金支払いと英国人殺傷の下手人を差し出せとの要求に対し、「降りかかる火の粉は振り払わねばならぬ」と言って小松帯刀(瑛太)に英国との戦いは避けられないことを告げ、帯刀にこの戦で指揮を執るように命じます。

6月27日に英国艦船は鹿児島の錦江湾に侵入し、3日間の交渉の後、7月2日に英国艦船が薩摩藩の汽船3隻を拿捕したことから、薩摩藩側で英国艦船に砲撃を開始し、こうして3日間に渡る交戦が行われました。しかし7月4日になって、英国艦船は薩摩から立ち去りました。

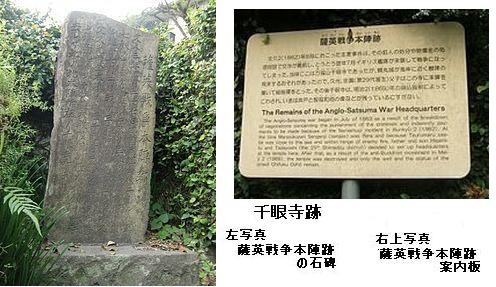

ところで、この薩英戦争時の薩摩側の本陣跡が常盤町1018(西田小学校裏の田の神のすぐ近く)にあります。私がこの本陣跡の存在を知ったのは、クマタツさんが運営しておられるブログの 「常盤散歩」 にその貴重な史跡の記事と写真が載ったことからでした。それでクマタツさんにお願いして薩英戦争本陣跡の記事と写真を拙ブログに転載させてもらえないかとお願いしましたところ、快諾して下さり、個人のお宅の外側に残された 「薩英戦争本陣跡の石碑と表示板」 の写真をあらためてアップしてくださいましたので、上に紹介させてもらいます。

千眼寺跡(薩英戦争本陣跡)の写真は本当に貴重なものですね。実は、薩摩藩の藩主の島津茂久(後に忠義と改名)と国父の島津久光が現在の常盤の千眼寺跡に本営を移していたことを私はクマタツさんのブログ記事で初めて知りました。それで西山正徳著『薩英戦争』(高城書房、1999年1月) であらためて読み直してみましたら、確かにそのことがつぎのように書かれていました。

「(七月一日)午後四時頃、本営は西田千眼寺(西田小学校西側)に移され、諸役も下町下会所から移動、軍役方は柿本寺に転営した。

千眼寺は、藩主島津重豪の時代に創建された禅寺で、前々代藩主斉興の天保年間中頃に堂宇を大きくして御座所を設け、数百人の兵も収容できるようにしてあった。

後方の常盤山の中腹には遠望台があり、眼下に鹿児島湾を一望に見渡せた。」

本営を西田千眼寺にしたのは、英国戦艦が搭載しているアームストロング砲(当時最新最強の大砲といわれ、射程距離が4Km近くもありました)の情報が入っており、実力の程はまだ把握していませんでしたが(芳即正『島津久光と明治維新』、新人物往来社、2002年12月)、大事を取って錦江湾沖から遠く離れた内陸部のこの地なら大丈夫と判断したからなのでしょうね。 クマタツさんからいただいた薩英戦争本陣跡の案内板にも、千眼寺に本陣を置いた理由として 「鶴丸城が海岸に近く敵弾が飛来するおそれがあったので、久光、忠義(第29代藩主)父子はこの寺に本陣を置いて総指揮をとった」

」

との解説が書かれてありました。

さて、今回のドラマのナレーションでは、鹿児島の城下はこの戦争で「焦土と化した」と言っていますが、実際にはどうだったのでしょうか。平凡社の『世界大百科事典』によると、この3日間に渡って戦われた薩英戦争の結果、イギリス側では 「旗艦ユーリアラス号艦長ジョスリング大佐、副長ウィルモット中佐をはじめ戦死13名、負傷者50名の損害」

を出したのに対し 、「薩摩藩側は戦死5名,負傷者十数名にすぎなかった」

そうです。しかし、「 イギリス艦の用いたアームストロング砲の射程は薩摩藩砲台の4倍の火力」

があり、薩摩藩側が錦江港に築いた砲台の大半が破壊されただけでなく、先代の薩摩藩主・島津斉彬が莫大な資金と労力を投入して吉野の磯という場所に作った日本最初の洋式産業群も徹底的に破壊され、鹿児島の城下町もその1割を焼失してしまいました。その他、薩摩藩が購入していた汽船3隻,琉球船2隻なども焼亡するなど物的損害は大きかったそうです。この薩英戦争の歴史的意義について、同上書はつぎのように解説しています。

「薩摩藩人に無謀の攘夷の非を手痛く反省させた。そこで大久保利通らを遣わしてイギリスと和を結んだが、この戦いによりイギリスは薩摩藩の実力を評価し、薩摩藩は西洋文明の優秀さを深く悟り、これに学ばんとして以後急速に薩英の連携が成り立った。65年(慶応1)3月には渡英留学生19人の派遣を実施し,またイギリス商人グラバーの艦船・兵器斡旋等,幕末の政局に大きな影響をもつに至った。」

-

篤姫ゆかりの地・薩摩今和泉の於一(おかつ… 2016年05月09日 コメント(2)

-

重富島津家の上屋敷跡を見学 2010年11月01日

-

篤姫の実家・島津今和泉家の別邸跡を再訪 2010年05月04日 コメント(2)

私の拙いブログが篤姫のことを詳しく研究されている やまももさんのお役に少しでも立てば望外の喜びです。

やまもさんのこのブログの「天樟院篤姫」の項(129)昨日までに半分読ませていただきましたが、後半分楽しみです。篤姫ドラマが始まる前に宮尾登美子さんの講演を聞きにいったことを思い出しながら楽しく読ませていただいています。 (2011年10月29日 12時46分41秒)

クマタツさんのブログを拝見し、常盤の千眼寺跡が薩英戦争時に薩摩側の本陣となった場所であることを知り、また昨日朝にいただいた薩英戦争本陣跡の案内板にも、千眼寺に本陣を置いた理由として「鶴丸城が海岸に近く敵弾が飛来するおそれがあったので、久光、忠義(第29代藩主)父子はこの寺に本陣を置いて総指揮をとった」」との解説が書かれていることも分かりました。本当に貴重な事実を教えてくださり、また興味深い写真をお送りくださり感謝に堪えません。

また昔書いた篤姫ドラマに関する拙文をご覧くださっていることを知り、大変うれしく思っています。あわせてお礼申し上げます。

> やまももさん

>

> 私の拙いブログが篤姫のことを詳しく研究されている やまももさんのお役に少しでも立てば望外の喜びです。

>やまもさんのこのブログの「天樟院篤姫」の項(129)昨日までに半分読ませていただきましたが、後半分楽しみです。篤姫ドラマが始まる前に宮尾登美子さんの講演を聞きにいったことを思い出しながら楽しく読ませていただいています。

-----

(2011年10月29日 18時12分29秒)