戯曲 小町うたびと六歌仙(連載中)

連載中です、が、これは一稿ですので粗筋とお考え下さい。完成作はどうなりますか・・・。完成稿まで最低5回は書き改めます。

絞込み、添削もいたしておりませず申し訳ありません。 yuu yuu

うたびと小町六歌仙

「西行物語」第七局

花の色は移りにけりにいたずらに わが身世にふるながめせしまに

うたびと小町六歌仙

ヨシナレ ユウ (吉馴 悠)

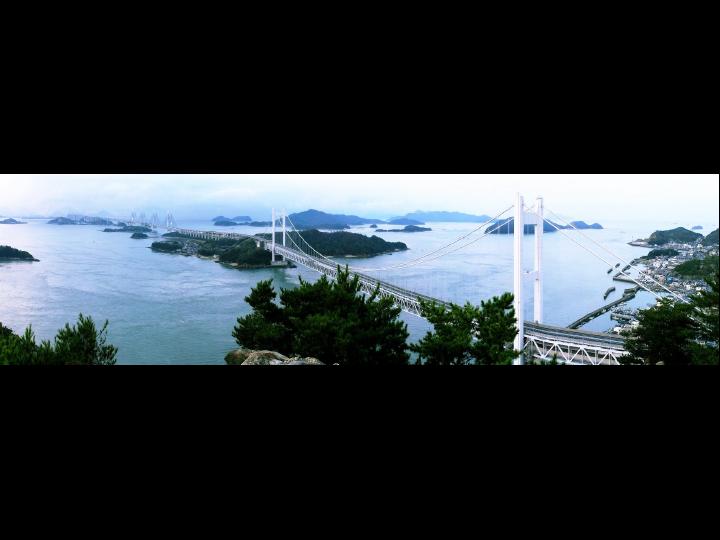

小野の荘にある館

琵琶湖の畔。

小町を語る中年の女性。弥生式部である

1

花の色は移りにけりにいたずらに わが身世にふるながめせしまに 小野小町

美しいの…綺麗じゃのう…ここからの眺めは極楽への道のりでふと立ち止まって須弥山を眺めておるようじゃ。

琵琶湖には沈み行き隠れてゆく夕日がさかさまに映りのみこまれ・・・。

緑の風が湖面に白い漣を立たせて…。その上を小さな生き物が飛んでおるようじゃ…。陽炎か・・・あれは…。

自然の景色の移ろいは何にもかわっとらん…。変わるは人の心か…。

穏やかな紅い湖面に映る周囲の山々も波が立つとゆれて変わっていく…。人の心も物思うとその時々で変わり行く…。三千の煩悩一瞬にしてまた変わり行く…。

人とはなんと倣岸な罰当たりの業を背負っているものか…。

嫌じゃ嫌じゃ…。何もかも忘却の川に流し…。

ひと時この風に誘われ自然の懐にあって癒され和むことにしよう…。

なにこのわしに聞きたいのは、京への道かそれとも越前への道かな・・・。

人がひと時のんびりと風と共に遊び心地よい夢を見ていたというのにそれを起こし、この現実に引き戻すとは何というお人じゃ。

人の世の苦しみから夢はひと時何もかも忘れさせてくれる・・・。

なに・・・。うん・・・うん・・・。

それは・・・それは遠い日のことじゃ。わしの空っぽの頭の隅に残っておるじゃろうかのう・・・。このばばがまたうら若い乙女であった時の事じゃゆえ・・・。

東山科の里から琵琶湖畔の小野の荘、この地は今日と変わらぬ時の日差しが降り雪いでおった・・・。

それは一日として変わってはおらん・・・。

長閑な日々の繰り返し、風たつ日、雨の雫の落ちる日、雪の舞う白い花びらの散るような日、陽が滾々と降り注ぎ心乾く日、それぞれがこの琵琶湖の美しさをより際立たせ、変化のある景色のさまを飽きることなく見せてくれましたぞ・・・。

あれは・・・。遠い古の思いを手繰り寄せ・・・。

今は人の影とてないこの館、風雪にさらされ朽ちゆき、館の外塀も破れて剥げ落ちて・・・。

夜盗にあらされ破れた簾が垂れ下がり・・・几帳は倒れて壊れぶこなごなに・・・。磨きこまれていた部屋の板の間は土煙が立ち・・・。

明かりをなくした屋敷はなんともおぞましいものでしょうかな・・・。

あの頃、この館は花が咲いたように・・・。

季節で申せば春であったのか・・・。それとも冬への道のりの秋・・・。

この館にはお二人のお娘ごがおられました。上のお娘ごは吉子さま、下のお娘ごは清子さまと申されました。お二人の歳の開きは四歳、吉子さまはこの琵琶湖に面した小野の荘でお生まれになられ、清子さまは北国の出羽でございました。お父上の小野龍雄様が出羽に国司としておいでになられていたときに清子さまはお生まれになったので御座います。

当時流行の唐風の衣をまとい髪を両の耳の上に束ねて組み庭に出て遊んでおられる姿はまるで天女のようでございました。いつもお二人は同じお井手達をなさっておいでで御座いました。二人の天女が風に舞って空を泳いでおいでのようで御座いました。

幼さをちりばめたお顔にも育ち行く後のお顔が見えるようで、それは咲く前の蕾の開いた花を思い起こすことが出来たのでございました。

吉子さまは肌の色は卵の白みのように透き通っておられ、それに引き換え雪国生まれの清子さまは雪焼けした肌のように地黒で御座いました。なんと言う不思議なえにしで御座いましょう。

お父上の出羽守の任が解かれ琵琶湖畔の小野の荘へ帰られたのは吉子さまが十二、清子さまが八歳のときでございました。

幼い頃からそれは利発なお子でございました。万葉集を学び、書を習い、お父上の文章博士のお勉強もずいぶんと積まれておいでで御座いました。そんな従順なお方で御座いましたから館様もお喜びになられ大事に育てておいでで御座いました。

お二人とも劣らぬお元気なお娘ごで御座いました。

お妹ごはお姉さまよりご活発で何をなさっても華が御座いました。それは見事に大輪が咲くと申せばよろしいのでしょうか、黒髪が腰のくびれに届く頃には立派な花びらを開いたようにあでやかに咲き誇っておいでで御座いました。黒髪が少し赤みを帯びていたのですが、それがまた違った美しさを見せていたので御座います。

切れ長の澄んだ瞳、その瞳は何かを訴えようとしているいたずらの光がちらりと、幼いお子のものではございましたが、男はその光に当たると痺れて立ち尽くすので御座いました。男を誘い込むというのではなく、男は花開き滴らせる蜜に吸い寄せられる蝶のように群がってきたので御座います。

琵琶湖の畔の館には二つのあでやかな大輪が陽の明かりのもとすくすく成長し花開くときを待っていたので御座います。

吉子さまは北国の育ち、純白のきめの細かい肌をお持ちで御座いました。北国のときのめぐりがより肌を磨いたのでしょうか…。

幼き頃よりお側で面倒を見させていただいていた私でも惚れ惚れするおいでたちで御座いました。お姿で御座いました。先にも申し上げましたように清子さまはお日様に当たりすぎたような肌であったことは申し上げました。それが健康的に映りお元気な姿に見えたので御座います。お二人のことは都にも噂は届き、男達が一目でも見たいと訪れるので御座いました。まだ開かぬ蕾を見られて大きなため息をつかれるのが常でございました。

穏やかな琵琶湖の水面に映る朝焼け夕日、風が起こす漣、渡る鳥の群れ、囁く虫の声、自然のめぐりに様々に色を変えるその様を眺めながら心に蓄えられて大きくなられたのでございます。心躍らせながら眺め万葉の世界を歩む、書き物か修養で心を整えられて、その道を辿りながら大きくなられたのでございます。

館様の心配の種は清子さまのおぐしが栗毛の馬のような色をしておいでで、カラスの濡れ羽色のような黒髪が長く腰に流れ、床に届こうかというのが当たり前、女子の値打ちだったころのこと、それを案じておいでで御座いました。

また、男のように地肌が黒いと言うことも、雪のように白く透き通っているのが女子の価値をきめる基準であったため、ひどう心を悩ませておいでで御座いました。

たしなみに筆を持ち景観をものにする事の好きな館様も、それにもまして外に出て琵琶湖の風や鳥の渡りを小筆で絵にすることも慰めにはならず、胸を痛めておいでで御座いました。

吉子さまと清子さまをお比べになり、ため息をつくことも多かったので御座います。

吉子さまは十五になられてすぐに仁明天皇の更衣にあがられまして御座います。唐風の衣を脱ぎ捨て十二単に着替えられた吉子様は静かな中にも凛とした美しさを備えられいたずらの風にも揺るがない出で立ちでございました。

更衣への道のりには館様の思惑が多くはらんでいたようでございますが・・・仁明天皇の寵愛を受け親王を授かるとなりますと館様の地位はどこまで上がりますか・・・。そんな駆け引きがちらほら見え隠れしておりましてございました。

お孫が天皇にでもなればその一族は政の中心に・・・というのが世の習いでございましたゆえ・・・。

屈託のない清子さまは大空を白い雲が遊ぶようになすままに日々を営んでおいででございました。

女としての体の変化を見たのはそんなときでございました。

そのころから清子さまはおぐしもわずかに黒味を持ち始め濃いい栗毛に変わりまして御座います。ですが、黒色では御座いませんでした。

肌も地黒では御座いましたが僅かに白くなり果実が熟れて粉を吹くようなみずみずしさを保つ健康な色に変わりまして御座います。

清子さまは水仙の白い花の中に一輪の黄色の花が目立つようにより人の目を引いたので御座います。

とき過ぎれば頭を垂れる水仙の花の中にあって凛としてたち花香を放ち見事に咲いて見せたのでございます。

同じ年頃の女の子の中にあって誰もが目を見張りため息をつき、近寄りがたい不思議な雰囲気を持っておられましてございます。肉薄き少女の体からふくよかな張りのある女の体へと脱皮しつつあったのでございます。

怪しげな女の色香に満ち満ちておりました。匂たつとでも言うのでございましょうか・・・その芳情の香は、幸か不幸か清子さまの持って生まれた資質でございました。その香りがどこから出ていたかは・・・おそばに仕えていました私だけが知っていたことでございました。

男の行く極楽には女がいないと聞いた・・・。

女の行く極楽には男がいないと聞いた・・・

なんと理不尽なことを・・・女と男・・・そこに極楽も地獄もうまれ悲喜こもごもが生まれるというものでございましょう。・・・男があってのゆえに女は体に香を染込ませ一重の絵模様に心砕き顔に化粧を施し黒髪に櫛を流し花びらを開き・・・。

切ない、花の開かぬ極楽なぞ・・・

このわしは地獄に落ちてきっと花開こうぞ・・・

あの清子さまの匂いは極楽の、または地獄のものあったのでございましょうか・・・。

人と同じ煩悩の色に染まるもみじ

身を変えたいと生まれ変わって女の道を生きたいと舞う女舞い

もみじの化身赤く身を焦がしてなお求め行く女の哀れな性、悪戯の心・・・。

女の滴る蜜は尽きることなく滴り落ちて地獄へ流れつくのでございます。

まだ開かぬ清子さまの蕾は花の命をはじめようとしておいででございました。

やがて天女の衣を脱ぎ捨て単衣の重ね着を羽織られ女となってい

2

秋風に逢ふたのみこそ悲しけれ 我が身空しくなりぬと思えば 小野小町

ときの訪れと同じであろう女の定め、その苦悩を知らずに、純白の衣を風に泳がせ蝶に戯れるそのお姿はまるで天女のさまでございました。

何も知らずに天女として過ごされるか、衣を汚しながら女の命を全うされるか、清子さまの生き行く道を思い浮かべながらひと時の想像をめぐらせ心躍らせたのも確かでございます。案ずるゆえの悪戯の心がそうさせたのでございます。

殿御の文に身を焦がす事がそれほど遠いときの運びを待たなくてもすぐであろう事は・・・。そのときのお顔を頭の中に描きながら成長する一輪の花を眺めていたのでございます。

純白の敷物の上に扇状に広がる豊かで長い黒髪、戯れる一匹の蝶、その姿を心の奥に期待していたのでございます。

美しいものに対してないものが求める悲しい性なのでございましょうか・・・。

華麗なものを壊したいという寂しい女心なのでございましょうか・・・。

私のことを・・・。

弥生式部と名乗っておるが、それは真っ赤なうそ。

小野の荘のこの館で雑仕女をしていた女ですわ・・・。

吉子さまと年は同じ、更衣としてあがられる女もおれば、里の館で雇われて手伝う女もおりました。身の不運、いいえ生まれた家の違いあきらめていたことと申せ、あでやかな御出でたちの吉子様を知らず知らずに比べ羨ましく眺めているいたいけない少女だったのであります。

湖面に顔を映してもさして変りのない容貌と思ってもその隔たりはあまりにも大きかったのでございます。

吉子さまが更衣としてあがられたその夜、お酔いになられた館様が・・・。

琵琶湖の漣が大きなうねりに変り私を飲み込んでいきました。

風が吹き雨がたたき雪に弄ばれながら嵐が通り過ぎた後・・・。

私は琵琶湖からの風を体に受けようと衣の前を大きく開き何時までも立ち尽くしていたのでございます。

―女になった、この館の女より先に、おんなになったーー

心の中でそう叫んでおりました。

だけど、その居丈高もこれからの道のりへの歩みの不安と恐怖で揺れ、それゆえの叫びであったのでしょうか。

引いてゆく更け待ちの月明かりがそんな私を照らしていたのでございます。影は足元にうずくまりじっとしていたのでございます。

頬は微かに笑みを浮かべていたのでございます。

熱い獣の血がざわざわと動き出しているのを感じながら恐怖におののいていたのでございます。

回廊を渡る風は雨を予感させるように・・・。火照った体から噴出した汗を奪い取ることはございませんでした。

そんな日がありまして・・・。

館様は思い出したように・・・。私の幼い性はだんだんと開花していったのでございます。

十二歳になられた清子さまは相変わらず和歌に親しみ書に励み女子としての素養教養を身につけておられたのでございます。

その頃から館の池にお顔を映して化粧をほほに広げるようになりました。だけど白い化粧をなされても地黒の肌は隠せなかったのでございます。

それに引き換えこの私はだんだんと透き通ったような肌に変わり、乳房も大きく張りを持ち腰の括れも滑らかになっていったのでございます。

男が女の体を変えていったのでございます。

館様の寵愛を受けながらの雑使女の働き・・・。

いつかそれは吉子さまが更衣として宮中に上がられたすぐ後、

館様が、時あらば書を習い、歌を鍛錬せよとのお言葉を・・・。

それはほんにうれしいお言葉でございました。

今こうして弥生式部と・・・。

父が式部の将ゆえ名をそのように・・・。

いいえ、いいえただのばばでございますが・・・。

そのことには後がございました。

清子さまが十四歳になられると宮中に上がられることが決まり、私もお側つきの女としてお供いたすことになったのでございます。そのための支度であったのでございます。

十三歳の清子様には・・・。

「あなたは殿方を知っているのですか」

殿方の文が届くようになるとそのように私にとったのでございます。

「はい」私は小さく言葉を膝に落としましてございます。

「そうですか・・・。私は殿方が嫌いなのです」

利発で明るい清子さまの裏の面を見たようでございました。

「更衣として上がられると・・・」

私は呼び水をさしました。

「怖いのです・・・このごろどうして女に生まれたかを嘆くのです、考えるのです」

今まで見たこのないくぐもった顔と理性を捨てた声でございました。清子さまの本音を見たのでございます。

「それでどのような・・・」

恥ずかしそうに言われて、

「いいえ、もう・・・」

うなじが赤く色をつけておられました。

「男は獣でございます。心と体をばらばらにして弄ぶのですから・・・」

私は初めてのときのことを思い出しておりました。

いかつい獣が襲い掛かり体を引き裂いたときのことを・・・。

「なんという・・・おぞましいこと」

「ですが、その獣が・・・」

「私が・・・この肌が・・・あなたのように白くないと・・・湖に向かって立ち尽くすあなたの白い体を見たとき・・・」

「いいえ、肌の色ではございません、これから・・・。男を知れば瑞々しい肌に・・・」

あの夜の事を見られていた。そう思うとなんだか意地悪心が頭を擡げてきたので御座います。

「そんなものなのですか・・・」

思案げに言葉を落として、

「女とは悲しいものなのですね」

といわれたので御座います。

そんな日が御座いまして・・・

館様が訪れになられたときに、さわりを語りまして御座います。

「それは困ったな、男嫌いでは・・・」

館様は私の肌を愛おしく撫でながら、

「地黒が仇になっているのか・・・」

「いいえ、あのお年ですとそのようにお考えになられます。自然なので御座います。ですが・・・」

「男を知ったら狂うか、お前のように・・・」

「はい。押しつぶされたい、壊して欲しいと考えるものなので御座います。女の体とはそのようなもので御座います」

「ならば、清子の教育はお前に任そうかのう」

「そうしますと、もっとしばしばのお運びがなくては・・・」

「そうじのう」

館様は頬を緩めて・・・。

琵琶湖からの風は心地よい流れで御座いました。

3

わびぬれば身をうき草の根をたえて さそう水あらばいなんとぞ思ふ 小野小町

はい、清子様も更衣として上がられたのでございます。におうばかりのお美しさと申せば良いのでございましょうか・・・。咲く前に咲く密かな一輪の花が表舞台へと歩を進められたのでございます。

十四歳とは思えぬほどの立ち振る舞いで、堂々としておいででございました。更衣の吉子様、清子様、館様の出世はもう誰がなんとも言えない所まで上がろうとしていたのでございます。

私は館様の「待っていてくれ」の言葉を恋しがるそんな女に代わっていたのでございます。

咲く前に毟り取られた花は蜜を滴らせて待つ、そんな花の命にようやく芽生えていたのでございます。

館様は足しげくお運びになられました。官位が上がれば蝶の羽ばたきはより旺盛になるのでございましょうか、狂ったように蜜を欲しがりましてございます。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…

- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…

- (2025-08-27 07:10:04)

-

-

-

- 今日読んだマンガは??

- センゴク天正記(1)[ 宮下英樹 ]/今…

- (2025-11-24 10:30:05)

-

© Rakuten Group, Inc.