be

はじめに

現在、<人間の身体>領域に対する<生体工学的介入>という仮説的概念によって把握可能な実践およびその展開という事態が、《我々=人間》の生存を根底から再編成する可能性を持つものとして登場しつつある。本論において、<生体工学的介入>概念は、「NBIC(Nano-technology,Bio-technology,Information-technology,Cognitive science:ナノテクノロジー・バイオテクノロジー・情報テクノロジー・認知科学)の融合」という様態を取る技術的介入の多様な実践およびその展開として定義される。

「知である権力」の考古学を企てたことで知られるミシェル・フーコーは、主著『言葉と物』において、《我々=人間》の生存の根底的な再編成というこうした事態がそこから可能になり生成する知の基本的諸配置のなかでの変動プロセスにおける決定的な転換点を、「人間」の誕生と消滅という固有な問題設定(思考の課題)として焦点化し記述した。

『言葉と物』最終章[10章]最終節[6節]は、同時に開かれた問いとして機能する、以下のような記述で閉じられている。

「人間は、我々の思考の考古学によってその日付の新しさが容易に示されるような発明に過ぎない。そしておそらくその終焉は間近いのだ(……)もしもこうした配置が、現われた以上消えつつあるものだとすれば、我々がせめてその可能性くらいは予感できるにしても、さしあたってなおその形態も約束も認識していない何らかの出来事によって、それが18世紀の曲がり角で古典主義的思考の地盤がそうなったようにくつがえされるとすれば――そのときこそ賭けてもいい、人間は波打ち際の砂の表情のように消滅するであろうと」(Foucault,1966)。

以下の論述においては、まず、フーコーが展開したこの「人間」の誕生と消滅という問題設定(思考の課題)を、『言葉と物』第2部 7~9章の読解を通じて今一度掘り起こし、さらに、<生体工学的介入>の分析論から導かれた諸論点との連結点を、記述行為=言説実践の超越論性と<生体工学的介入>の潜在的力能(potential)との相互交錯的反復というテーマにおいて抽出することを試みる。

1.有限性の分析論あるいは《我々=人間》の誕生

1-[1].変換の諸様態:同一性の「表」の解体

フーコーによれば、表象および存在の連続体、無の不在として消極的に規定された存在論、存在一般の表象可能性、表象の現前による存在の顕現、これらすべては、古典主義時代のエピステーメーの全体的布置の一部をなしている。この17,18世紀の思考のエピステーメーの全体的布置をなすものは、「表(tableau)」と呼ばれる。「表」とは、諸存在に対する秩序づけ、分類、それらの相似と差異がそれによって指示される名による区分けといった操作を思考に許すものである。この「表」の解体とともに、一般文法、博物学、富の分析が消滅へと向かう。このとき新たに、経験的諸領域の空間を組織化する原理として、「類比」と「継起」とが出現する。すなわち、「クロノロジーchronologie/年代記」から「歴史Histoire」による類比関係の時間的系列化という場面への変換が成立するのである。

フーコーによれば、19世紀以後、たがいに区別される組織体同士を結びつける類比関係は、「歴史」によって時間的系列のなかに展開される。かつて「秩序」が継起的な同一性と差異への道を開いたように、いまや「歴史」が、たがいに類比関係にある組織体に対して場を与えるのである。19世紀以降においては「歴史」が、経験的なものの誕生の場所、経験的なものが一切のクロノロジーの設定に先立って固有の存在を獲得するところを規定することになる。

新たな空間において、経済学、生物学、文献学あるいは言語学が労働、生命、言語の発見に対応して誕生する。またこれらそれぞれの学において、表象の分析に還元しえない次元の原理が設定される。例えば、「生物学」において主題化されるのは、「組織organisation」である。ここで問題となるのは、身体の表層と深層、あるいは可視的なものと不可視なものとの関係であり、この関係が従来の「表」に亀裂をもたらす。新たな事態としての表象とそのうちに与えられるものとの関係の主題化は、物、それらを分節化する空間、それらを生産する時間と純粋な時間継起としての表象との乖離を明らかにする。表象は、物と認識とに共通な存在様態をもはや規定しえなくなりつつあるのであり、これが「人間」の誕生へと接続されていく決定的な転換の意味である。

こうした表象空間の解体の危機への対処として、「批判哲学critique」が登場する。転換点としてのカントの批判哲学は、我々の近代性の発端をしるしづけている。近代性とは、表象の空間の基礎、起源、限界の問題化がそこで可能になる場である。探究の焦点は、労働、生命、言語、すなわち客体の側における総合であり、経験の可能性の条件が、客体とその実在の可能性のうちに求められることになる。労働、生命、言語は、客体の側における超越論的なものとして出現するのである。

カント以後の「マテシスmathesis」(学知の普遍数学化の試み)の解体によって、古典主義時代の「表」は、労働、生命、言語という「擬-超越論的なものquasi-transcendantaux」のある種の総合の諸効果に他ならなくなる。カントの「批判」以後、絶えず起源、因果性、歴史が問題になるが、この主題化の作業は、つねにあの総合的統一のプロセスの解明を標的にしていたわけである。以下では、とくに「生命」という総合概念に焦点を絞る。

「組織」概念が分類学的機能から離脱するとともに、器官は「機能」へと従属し、「機能」は見えるものと見えないものとの恒常的媒概念となる。古典主義時代の普遍的分類/命名学としての「一般的タクシノミアtaxinomia」の消滅は、生命という総合概念への移行を含意するが、この概念により、生物の内的空間と外的空間とが新たに関係づけられる。いまや有機体の運動空間、非連続的自然、生活条件の空間、すなわち延長体の一般法則から自律した空間が思考の対象となる。生命に固有の歴史性が導入されるのである。

1-[2].経験的=超越論的二重性――あるいは《人間》の誕生

近代性への変換の諸様態は、カントが『純粋理性批判』において主題化した統覚の総合的統一の過程を解読するという課題を担っていた。このように、総合的統一それ自身の根拠が問われることにおいて、経験的かつ超越論的な水準が要請される。フーコーによれば、それは労働、生命、言語というそれぞれの過程のある種の交差点――「経験的=超越論的二重性redoublement」の場――に位置づけられるはずである。だが、それがなぜ経験的=超越論的二重性の場であるといわれるのか。我々は、次にフーコー自身による近代性の解読作業を見なければならない。

フーコーは、新たな場面における近代性の解読の試みを「有限性の分析論L’analytique de la finitude」と呼ぶ。フーコーによれば、有限性の分析論にとって、人間は奇妙な経験的=超越論的二重体である。それは、そこであらゆる認識を可能にするものの認識が行われる、そうした存在だからだ。我々の近代性の発端は、「人間」と呼ばれる経験的=超越論的二重体がつくりだされた日に位置づけられる。

カント以後総合の諸効果となった表象は、生命と生産と言語の諸法則に従って結び付けられるが、これら諸法則の主体であるはずの「人間」は、有限的存在者としてそれ自身これら諸法則によって決定されている。すなわち、表象の可能性の制約は、もはや原初的な規定根拠としての統覚の総合的統一[Ich denke/Cogito]に求められるのではなく、有限的人間の経験という場それ自体、あるいはこの経験において交差する「実定的なものle positif(実定性)」なのである。我々はここで、経験の現実化の過程としての実定性という表現で指示されている事態と人間固有の有限性との相互交錯的反復という場に立たされている。

「人間」の有限的経験という場は、表象の可能性の条件として見いだされたはずの実定的なものが、そこで事後的にはじめて現実的なものとして、すなわち表象の現実的な諸条件として与えられる場となる。カント以後展開することになる有限性の分析論は、経験的なものと超越論的なものとの分割を反復へと置き換える。経験的なものと超越論的なものの両者は、オブジェクトレベルとメタレベルの素朴な分割というかつての様態を廃棄し、「同一なもの」としての有限的経験の成立過程において、交互に反復されるものとなる。フーコーによれば、そこにおいてこの分析論が完全に展開するであろう空間は、反復の空間――実定的なものと基本的なものとの間での同一性と差異の空間である。経験の有限性を告知する実定的なものは、この実定的なものによって規定され現実化するその都度の経験において、それ自身の規定された現実性を事後的にはじめて得ることになる。経験のこうした自己二重化の過程において、あるいは、「同一なもの」の形象において、有限性とは実定的領域とそれらの基礎との同一性と差異である。こうして、経験の過程それ自身を思考するという無際限の課題が、「同一なもの」の思考に対して課せられる。

2.距離あるいは偏差

2-[1]. 人間と<思考されぬもの>

フーコーによれば、近代のコギトにおいて問題となるのは、自己に対して現前する思考と、思考の内で<思考であらざるもの>に根づいているものとを、分離すると同時に結び付ける「距離(distance)」を、その最大の規模において価値づけることである。この「距離」において、コギトと<思考されぬもの>との反復が宿る。「経験的=超越論的二重体doublet」としての「人間」の誕生は、この「距離」の発見と同時的なものであり、人間と<思考されぬもの>は、考古学的水準においては、同時期のものである。この<思考されぬもの>は、人間との関係において他者だからである。有限的経験から出発する近代の思考にとって、人間は、その「全体」を思考することが不可能な、すでに造られている歴史性と結びついて初めてみいだされたものである。「人間」とは、規定された時間=空間性の彼方における抹消不可能な「距離」を内包する<何か=X>であり、そこから出発して時間一般が構成され、持続が流れ、物がそれ固有なときに出現できる、そのような入り口なのである。一切の固有に規定された時間=空間性の彼方に、「人間」をそれ自身から隔てる「距離」を穿ちながらこの人間という<何か=X>を絶えず生産し分散させる力が発見される。だが、このような力は、人間にとっての外部ではなく、人間固有の存在の力なのである。

ここで、この「人間」固有の存在の力が位置する経験的=超越論的二重化という場面を、生命の経験と言語の経験の差異に焦点を絞って見てみよう。フーコーによれば、生命の歴史は生物の歴史性の外部にある。言い換えれば、「言語と生物との間には、大きな差異がある。生物は、その諸機能とその生存諸条件との間の一定の関係によってのみ、真実の歴史を持つ。そして、その歴史性を可能にするのは、有機的個体としてのその内在的構成であって、この歴史性が現実の歴史となるのは、生物の生きているあの外的世界を通してにほかならない」(Foucault,1966)。「これに対して、言語の歴史性はただちに媒介物も無く、言語の歴史をあらわにする。歴史性と歴史は内部において互いに通じ合っているからだ」(Foucault,1966)。

「人間」固有の存在の力が位置する経験的=超越論的二重化の過程において、すなわちこの「人間」の経験の現実化の過程において、生命の経験と言語(以下これを「記述行為=言説実践」として捉える)の経験の間の――絶え間無い振動様態における――「距離」あるいは「偏差」が生成する。「人間」という<何か=X>の様態が決定的に変換するとき、そこで同時に決定的に変換するのは、この生命の経験と記述行為=言説実践の経験という二つのレベルを結びつけると同時に隔てる「距離」あるいは「偏差」の生成-振動様態であるだろう。「人間」という<何か=X>は、生体(生物)としての生存の経験とこの同じ「人間」の記述行為=言説実践の経験との間で穿たれる「距離」あるいは「偏差」の振動を内包しながら反復される。ある予測不可能な、偶発的な「距離」と「偏差」の生成-振動様態において、「人間」は、その生存の反復過程――それは際限の無い生命の歴史への接続と離脱の反復であろうが――のただなかで、<非-人間の身体>領域における<何か=X>へと変容していくことになる。

2-[2]. 記述行為=言説実践の経験としての「人間」という<何か=X>

フーコーによれば、西欧文化のなかで、人間の存在と言語の存在が、共存し互いに連接し合うことは決してなかった。にもかかわらず、あるいはむしろそれゆえにこそ、「人間」とその他者との同一性、すなわち同一なものの解明が、近代の思考の不断の課題となる。なぜなら、同一なものを隔たりという形態のもとで与える反復こそ、近代の思考の核心にあるからである。

この同一なものを隔たりという形態のもとで与える反復の過程において、これまで「人間」と呼ばれてきたものの経験が、ある<何か=X>の生存それ自体の経験として、また同時に、<生体工学的介入>の実践においてそれを操作・決定の対象とする(はずの)記述主体――その記述主体が《我々=人間》なのかどうかは決定不可能な問いにとどまる――によるその<何か=X>の記述行為=言説実践の経験として、さらにその<何か=X>自身による記述行為=言説実践の経験として反復される。

フーコーは、彼自身の近代性の解読を要約するにあたり、既述の「経験的=超越論的二重化」という表現を、「経験的=批判的二重化redoublement empirico-critique」と言い換える。この二重化は、カントによる「人間とは何かWas ist der Mensch?」という究極の問いを端緒として露呈したものだからである。経験的=批判的二重化とは、このような自己の経験に対する批判的=超越論的問いかけによる「折り目Pli」の発見とそれへの衝突の経験であるといえよう。だが、フーコーによれば、この「折り目」のなかで、哲学(あるいはむしろ「人間」を対象化しようとする思考一般)は新しい眠りを、かつてカントが批判した「独断論Dogmatisme」のそれではなく、「人間学Anthropologie」の眠りを眠ることになる。人間とはその本質において何かという批判哲学以前の分析は、一般に人間の経験に与えられ得るすべてのものの分析論となるのである。

こうして、独断論としての人間学の根底的破壊こそが現代の思考の課題となる。

「いずれにしても、新たに思考するためのすべての努力が、まぎれもなく人間学の《四辺形》を攻撃するということだけは明らかなのだ(……)《人間学》は、カントから我々まで、哲学的思考を律し導いてきた基本的配置をおそらくは構成する。その配置は、我々の歴史の一部となるがゆえに本質的なものであろう。しかしそれは、我々がそこに、それを可能にした開かれた空間の忘却と、次なる思考に執拗に対立する頑固な障害とを同時に認め、批判的様態に基づいてそれらを告発し始めたがゆえに、我々の眼の前で分解しつつある」(Foucault, 1966)。

カントによる「人間とは何かWas ist der Mensch?」という究極の問いは、フーコー自身が遂行したともいえる人間学の根底的破壊――それは「人間」をまずもって問われるべき<何か=X>すなわち《問題=X》へと決定的に変換する――を通過することで、次のような分析論の問題設定(思考の課題)へと変換されることになる。

「生に固有の運動と歴史の様々なプロセスが互いに干渉し合う際の圧力現象を「生-歴史bio-histoire」と呼ぶことができるならば、生とそのメカニズムをあからさまな計算の領域に登場させ、<知である権力>を人間の生の変形の担い手に仕立てるものを表わすためには、「生-政治学bio-politique」を語らねばなるまい。それは、生が余すところなく、生を支配し経営する技術に組み込まれたということでは毫もない。生は絶えずそこから逃れ去るのだ(……)しかし一社会の「生物学的近代性の閾」と呼び得るものは、まさに人間という種が己れ自身の政治的戦略の中にその賭金=目的として入る時点に位置する(……)近代の人間とは、己が政治の内部で、彼の生きて存在する生そのものが問題とされているような、そういう動物なのである(……)人間という問いが提出されたが――しかも生きているものとしてのその特殊性と、生きているものたちとの関係におけるその特殊性においてだ――その理由は歴史と生の新しい関係方式の中に求めなければならない。生が置かれているこの二重の位置においてであり、この二重の位置とは、生を歴史の生物学的周縁として歴史の外部に置くと同時に、人間の歴史性がもつ知と権力に貫かれたものとして、生を人間の歴史性の内部に置くものなのである(……)身体は消されなければならないどころか、問題は身体を一つの分析の中に出現させることであり、その分析とは、生物学的なベクトルと歴史的なベクトルとが、かつての社会学者たちの進化論のように前後関係に繋がるような分析ではなく、この二つが、生を標的とする権力の近代的テクノロジーの進展につれていよいよ増大する複雑さに応じて結ばれるような分析なのである」(Foucault,1976)。

3.《我々=人間》の消滅とその彼方

本章では、以上の記述で我々が抽出した「人間」の誕生と消滅という問題設定(思考の課題)と<生体工学的介入>の分析論から導かれた諸論点との連結点を、記述行為=言説実践の超越論性と<生体工学的介入>の潜在的力能との相互交錯的反復というテーマにおいて抽出することを試みる。以下に、それら諸論点[1]~[7]を提示する。

[1].<人間の身体>領域は、<生体工学的介入>がそこへと位置づけられる文脈生成過程の変容に伴って、絶えずそれ自身と<非-人間の身体non-human body>領域との境界領域が識別不可能な領域を内包しながら変容する。

[2].<生体工学的介入>の実践において、何らかの法的レベルにおける予防または治療上の目的以外の目的の禁止または排除という事態が、むしろそういった目的を逸脱する行為への任意の操作主体の無意識の欲望を強化する。もしこの予防または治療上の目的への限定という象徴的枠組みの不在が露呈するなら――すなわち、予防または治療上の目的(A)以外の非限定無限(判断)領域(=non A)が予測不可能な事態の生成フィールドとして焦点化されるなら――ここでの「欲望 desire」は、象徴的枠組みに亀裂を穿ちそれを空無(規定不能)化する力すなわち「欲動 drive」の生成という事態へと移行する。

[3].<生体工学的介入>の実践とその展開による「人間(社会)の能力・性能の増強:Enhancement」という問題系と不可分な様態において編成された(とりわけ「NBIC融合」を標的とする)テクノロジーは、予防または治療上の目的への限定という象徴的枠組みのみならず、この「Enhancement」という象徴的枠組み自体をも――さらに究極的には《我々=人間》という<何か=X>との関係において規定可能なあらゆる象徴的枠組みを――空無(規定不能)化する潜在的力能を持っている。この論点は、「生を標的とする権力の近代的テクノロジー」あるいは「生-権力bio-pouvoir」(Foucault,1976)の諸装置の質的に新たな――「人間(社会)の」という規定可能性の<外部>で生存と生存諸領域を一つの「全体=集合(one set)」として構築し統御する――段階における実践および展開を巡る問題系と不可避的に接続される。

[4].<人間の身体>領域との間の識別不可能な領域を内包する非限定無限(判断)領域としての<非-人間の身体>領域において生成する(任意の)他者は、その他者を操作・決定の対象とする(はずの)任意の記述主体にとって、問われるべき<何か=X>すなわち《問題=X》であり続ける。この<何か=X>すなわち《問題=X》は、それを操作・決定の対象とする(はずの)任意の記述主体の<人間の身体>領域への帰属の根拠を抹消し、その<人間の身体>領域の<非-人間の身体>領域への移行という事態を生成させる。

[5].その都度の現実の記述行為=言説実践の象徴的枠組みを逸脱する<何か=X>すなわち《問題=X》をあらかじめ排除することを目指す記述主体の欲望は、任意の象徴的枠組みに亀裂を穿ちそれを空無(規定不能)化する欲動の生成フィールドである非限定無限(判断)領域への移行過程において自壊する。

[6].何らかの記述行為=言説実践としての 「A (これから生まれてくる・作り出される何か) = X (人間)」という肯定判断において「A=<non-X>」という無限判断の介入を排除することができない<生体工学的介入>の産物は、必ずしも記述可能な形で対象化され得ない――任意の象徴的枠組みにおける記述行為=言説実践の自壊を潜在的に内包する――<何か=X>すなわち《問題=X》に留まる。

[7].非限定無限(判断)領域への移行過程としての何らかの<生体工学的介入>において<何か=X>すなわち《問題=X》が生成しつつあったとしても、その<何か=X>の生成過程自体は――その事後的な記述可能性についてはその都度留保されるが――記述できない。

先に引用したフーコーの記述から、生物の諸機能あるいは(有機的個体としての)内在的構成と生存諸条件あるいは外的世界との関係性が、生命の歴史へと接続する(はずの)生物の現実の歴史を構成するといえる。だが、<何か=X>すなわち《問題=X》の生成過程としての<生体工学的介入>の実践および展開過程において、生体(生物)としての「人間」の諸機能あるいは(有機的個体としての)内在的構成、生存諸条件あるいは外的世界、そしてこれら両者の関係性が決定的に変換することになる。

例えば、以下の報道資料の研究開発事例は、関係項[1].生体(生物)としての「人間」の諸機能あるいは内在的構成、関係項[2].生存諸条件あるいは外的世界、[3].関係項相互の関係性を「一つの全体=集合(one set)」として根底的に変換させる潜在的力能を持つ<生体工学的介入>へと接続され得ると考えられる。

「(以下は毎日新聞社の配信記事より引用)<ゲノム>DNAを人工的に完全合成 米チームが成功 ある種の細菌の全遺伝情報(ゲノム)を含んだDNAを人工的に完全合成することに成功したと、米国のクレイグ・ベンター博士が率いる民間チームが、米科学誌サイエンス(電子版)に24日発表した。できたのはゲノムの合成までで、細菌そのものをつくったわけではないが、今回の成功で、望み通りのDNAを持つ「人工生命」をつくり出す技術に一歩近づいた(中略)できたゲノムは、意図的に取り除いた病原性にかかわる遺伝子を除き、自然の細菌が持つすべての遺伝子を持っていたという」( WIRED VISION、読売新聞等 2008/1/25、産経新聞 2008/1/26 )

「人間」という<何か=X>への――その同じ(はずの)「人間」という<何か=X>による――何らかの<生体工学的介入>が、この<何か=X>の諸機能あるいは内在的構成を何らかの非限定無限(判断)領域としての<外部>との関係性に向けて根底的に変換するとき、生成するこの<何か=X>は、「何か=X(である)」という最小限の記述可能性あるいは規定可能性からも離脱した《問題=X》として登場することになる。

おわりに――「人間」という<何か=X>あるいは《問題=X》の誕生の探究に向けて

かつての記述可能性の領域における生体(生物)としての「人間」の諸機能あるいは内在的構成、生存諸条件あるいは外的世界、そしてこれら両者の関係性が、非限定無限(判断)領域への移行過程において根底的に変換されるとき、その移行過程における<何か=X>の生存は、出来事として生成する記述可能性の領域へと向かう《問題=X》となる。ある<何か=X>の生存それ自体の経験は、<生体工学的介入>の実践においてそれを操作・決定の対象とする(はずの)記述主体によるその<何か=X>の記述行為=言説実践の(自壊の)経験として反復され、さらにその経験は、<何か=X>すなわち《問題=X》自身による偶発的な記述行為=言説実践の生成の経験として反復されるのである。そのとき、それまで「人間」と呼ばれてきた<何か=X>の様態が、生命の経験と記述行為=言説実践の経験という二つのレベルを結びつけると同時に隔てる「距離」あるいは「偏差」の生成-振動様態として決定的に変換する。

先に我々は、フーコーによる「人間」の誕生と消滅という問題設定(思考の課題)を、経験的なものと超越論的なものの両者は、オブジェクトレベルとメタレベルの素朴な分割というかつての様態を廃棄し、「同一なもの」としての有限的経験の成立過程において、交互に反復されるものとなると要約した。この要約行為を含めて、これまで我々が遂行してきた記述行為=言説実践は、それ自体としては(メタレベルで)記述不可能なものとしてその都度生成する。我々は、それ自体としては記述不可能な記述行為=言説実践の過程と不可分な記述主体としてその都度生成する他ない。だが、この記述行為=言説実践の過程は、我々自身が<何か=X>として生成する場面においてすら、その<何か=X>すなわち《問題=X》自身による偶発的な記述行為=言説実践を生成するのである。我々は――カントが『純粋理性批判』で展開した統覚の総合的統一の遠い残響をそこにおいて聴き取ることができる――この事態を、記述行為=言説実践の超越論性と呼ぶ。

この《問題=X》自身による偶発的な記述行為=言説実践の生成の経験の反復は、<生体工学的介入>の実践と遭遇する記述行為=言説実践が内包する超越論性が、この<生体工学的介入>の潜在的力能をその都度新たに生成(現実化)させていくという予測不可能な<出来事>であるだろう。我々はいつか、この記述行為=言説実践の超越論性と<生体工学的介入>の潜在的力能との相互交錯的反復という出来事に遭遇することになるに違いない。

引用・参考文献

川合知二『ナノテクノロジー 極微科学とは何か』PHP研究所, 2003年,京都/東京

榊 裕之『ナノエレクトロニクス』オーム社, 2004年,東京

産業技術総合研究所『ナノテクノロジー・ハンドブック』日経BP, 2003年,東京

竹安邦夫『ナノバイオロジー』共立出版, 2004年,東京

永澤 護「<生体工学的介入>の分析論――哲学的探究としての「メタ生命倫理学」構築の試み」日米高齢者保健福祉学会誌 第3号, 2008年, p.249-260.

堀池靖浩『バイオナノテクノロジー』オーム社, 2003年,東京

Allhoff, Fritz (ed). Nanoethics: The Ethical and Social Implications of Nanotechnology, Wiley-Interscience, 2007,New Jersey.

Foucault, Michel. Les mots et les choses, Gallimard,1966,Paris, p.306-307,353,398.

(渡辺一民/佐々木明訳 『言葉と物』新潮社,1974年,東京)

――――Histoire de la sexualité,tome 1: La Volonté de savoir, Gallimard,Paris,1976, p.184,188-189,200(渡辺守章訳『性の歴史1 知への意志』新潮社,1986年,東京)

Kant,Immanuel. Kritik der reinen Vernunft:Philosophische Bibliothek, Felix Meiner Verlag GmbH,1998, Hamburg.

Kass, Leon R. Beyond Therapy, Harper Collins, 2003, New York(倉持武訳『治療を超えて』青木書店 2005年,東京)

National Science Foundation, National Science and Technology ’s Subcommittee on Nanoscale Science, Engineering, and Technology (edited by William Sims Bainbridge and Mihail C.Roco), MANAGING NANO-BIO-INFO-COGNO INNOVATIONS:CONVERGING TECHNOLOGIES IN SOCIETY, 2005, Arlington.

Savulescu, Julian and Bostrom, Nick Human Enhancement, Oxford University Press, 2009,Oxford.

The Auto-effacement of《We=Human being》and its Beyond――Based on a Reading of <Les Mots et Les Choses> by Michel Foucault

By NAGASAWA Mamoru

Abstract:At present, the practice and its development understandable by the hypothetical concept of <bio-technological intervention> applied to the domain of <the human body> are going to appear as the potential which might re-transform radically the existence of 《We=Human being》. Michel Foucault, well- known as the author trying to practice <Archaeology of Knowledge>, focused and described the decisive turning point in the changing process of the fundamental disposition of knowledge from where the radical re-transformation of the existence of 《We=Human being》 becomes possible as the problematics (the task of thought) of the birth and auto-effacement of《Man》. In this article, we try to rediscover the problematics which Foucault developed through the reading of <Les Mots et Les Choses> and find the point connecting issues derived from the analytics of <bio-technological intervention> as the theme of the intertwining repetition of the transcendentality of <the act of description=discursive practice> and the potential of <bio-technological intervention>.

Key words: The birth and auto-effacement of《Man》,The transcendentality of <the act of description=discursive practice>,The potential of <bio-technological intervention>, the intertwining repetition

抄録:現在、<人間の身体>領域に対する<生体工学的介入>という仮説的概念によって把握可能な実践およびその展開という事態が、《我々=人間》の生存を根底から再編成する可能性を持つものとして登場しつつある。「知である権力」の考古学を企てたことで知られるミシェル・フーコーは、主著『言葉と物』において、《我々=人間》の生存の根底的な再編成というこうした事態がそこから可能になり生成する知の基本的諸配置のなかでの変動プロセスにおける決定的な転換点を、「人間」の誕生と消滅という固有な問題設定(思考の課題)として焦点化し記述した。本論文においては、フーコーが展開したこの問題設定を、『言葉と物』の読解を通じて掘り起こし、<生体工学的介入>の分析論から導かれた諸論点との連結点を、記述行為=言説実践の超越論性と<生体工学的介入>の潜在的力能(potential)との相互交錯的反復というテーマにおいて抽出することを試みた。

キーワード:《人間》の誕生と消滅、記述行為=言説実践の超越論性、<生体工学的介入>の潜在的力能、相互交錯的反復

はじめに

現在、<人間の身体>領域に対する<生体工学的介入>という仮説的概念によって把握可能な実践およびその展開という事態が、《我々=人間》の生存を根底から再編成する可能性を持つものとして登場しつつある。本論において、<生体工学的介入>概念は、「NBIC(Nano-technology, Bio-technology, Information-technology, Cognitive science:ナノテクノロジー・バイオテクノロジー・情報テクノロジー・認知科学)の融合」という様態を取る技術的介入の多様な実践およびその展開として定義される。

「知である権力」の考古学を企てたことで知られるミシェル・フーコー(1966)は、主著『言葉と物』において、《我々=人間》の生存の根底的な再編成というこうした事態がそこから可能になり生成する知の基本的諸配置のなかでの変動プロセスにおける決定的な転換点を、「人間」の誕生と消滅という固有な問題設定(思考の課題)として焦点化し記述した。

『言葉と物』最終章[10章]最終節[6節]は、同時に開かれた問いとして機能する、以下のような記述で閉じられている。

「人間は、我々の思考の考古学によってその日付の新しさが容易に示されるような発明に過ぎない。そしておそらくその終焉は間近いのだ(……)。もしもこうした配置が、現われた以上消えつつあるものだとすれば、我々がせめてその可能性くらいは予感できるにしても、さしあたってなおその形態も約束も認識していない何らかの出来事によって、それが18世紀の曲がり角で古典主義的思考の地盤がそうなったようにくつがえされるとすれば――そのときこそ賭けてもいい、人間は波打ち際の砂の表情のように消滅するであろうと」

以下の論述においては、まず、フーコーが展開したこの「人間」の誕生と消滅という問題設定(思考の課題)を、『言葉と物』第2部 7~9章の読解を通じて今一度掘り起こし、さらに、<生体工学的介入>の分析論から導かれた諸論点との連結点を、記述行為=言説実践の超越論性と<生体工学的介入>の潜在的力能(potential)との相互交錯的反復というテーマにおいて抽出することを試みる。

1.有限性の分析論あるいは《我々=人間》の誕生

1-[1].変換の諸様態:同一性の「表」の解体

フーコーによれば、表象および存在の連続体、無の不在として消極的に規定された存在論、存在一般の表象可能性、表象の現前による存在の顕現、これらすべては、古典主義時代のエピステーメーの全体的布置の一部をなしている。この17,18世紀の思考のエピステーメーの全体的布置をなすものは、「表(tableau)」と呼ばれる。「表」とは、諸存在に対する秩序づけ、分類、それらの相似と差異がそれによって指示される名による区分けといった操作を思考に許すものである。この「表」の解体とともに、一般文法、博物学、富の分析が消滅へと向かう。このとき新たに、経験的諸領域の空間を組織化する原理として、「類比」と「継起」とが出現する。すなわち、「クロノロジーchronologie/年代記」から「歴史Histoire」による類比関係の時間的系列化という場面への変換が成立するのである。

フーコーによれば、19世紀以後、互いに区別される組織体同士を結びつける類比関係は、「歴史」によって時間的系列のなかに展開される。かつて「秩序」が継起的な同一性と差異への道を開いたように、いまや「歴史」が、互いに類比関係にある組織体に対して場を与えるのである。19世紀以降においては「歴史」が、経験的なものの誕生の場所、経験的なものが一切のクロノロジーの設定に先立って固有の存在を獲得するところを規定することになる。

新たな空間において、経済学、生物学、文献学あるいは言語学が労働、生命、言語の発見に対応して誕生する。またこれらそれぞれの学において、表象の分析に還元しえない次元の原理が設定される。例えば、「生物学」において主題化されるのは、「組織organisation」である。ここで問題となるのは、身体の表層と深層、あるいは可視的なものと不可視なものとの関係であり、この関係が従来の「表」に亀裂をもたらす。新たな事態としての表象とそのうちに与えられるものとの関係の主題化は、物、それらを分節化する空間、それらを生産する時間と純粋な時間継起としての表象との乖離を明らかにする。表象は、物と認識とに共通な存在様態をもはや規定しえなくなりつつあるのであり、これが「人間」の誕生へと接続されていく決定的な転換の意味である。

こうした表象空間の解体の危機への対処として、「批判哲学critique」が登場する。転換点としてのカントの批判哲学は、我々の近代性の発端をしるしづけている。近代性とは、表象の空間の基礎、起源、限界の問題化がそこで可能になる場である。探究の焦点は、労働、生命、言語、すなわち客体の側における総合であり、経験の可能性の条件が、客体とその実在の可能性のうちに求められることになる。労働、生命、言語は、客体の側における超越論的なものとして出現するのである。

カント以後の「マテシスmathesis」(学知の普遍数学化の試み)の解体によって、古典主義時代の「表」は、労働、生命、言語という「擬-超越論的なものquasi-transcendantaux」のある種の総合の諸効果に他ならなくなる。カントの「批判」以後、絶えず起源、因果性、歴史が問題になるが、この主題化の作業は、つねにあの総合的統一のプロセスの解明を標的にしていたわけである。以下では、とくに「生命」という総合概念に焦点を絞る。

「組織」概念が分類学的機能から離脱するとともに、器官は「機能」へと従属し、「機能」は見えるものと見えないものとの恒常的媒概念となる。古典主義時代の普遍的分類/命名学としての「一般的タクシノミアtaxinomia」の消滅は、生命という総合概念への移行を含意するが、この概念により、生物の内的空間と外的空間とが新たに関係づけられる。いまや有機体の運動空間、非連続的自然、生活条件の空間、すなわち延長体の一般法則から自律した空間が思考の対象となる。生命に固有の歴史性が導入されるのである。

1-[2].経験的=超越論的二重性――あるいは《人間》の誕生

近代性への変換の諸様態は、カントが『純粋理性批判』において主題化した統覚の総合的統一の過程を解読するという課題を担っていた。このように、総合的統一それ自身の根拠が問われることにおいて、経験的かつ超越論的な水準が要請される。フーコーによれば、それは労働、生命、言語というそれぞれの過程のある種の交差点―「経験的=超越論的二重性redoublement」の場―に位置づけられるはずである。だが、それがなぜ経験的=超越論的二重性の場であるといわれるのか。我々は、次にフーコー自身による近代性の解読作業を見なければならない。

フーコーは、新たな場面における近代性の解読の試みを「有限性の分析論L’analytique de la finitude」と呼ぶ。フーコーによれば、有限性の分析論にとって、人間は奇妙な経験的=超越論的二重体である。それは、そこであらゆる認識を可能にするものの認識が行われる、そうした存在だからだ。我々の近代性の発端は、「人間」と呼ばれる経験的=超越論的二重体がつくりだされた日に位置づけられる。

カント以後総合の諸効果となった表象は、生命と生産と言語の諸法則に従って結び付けられるが、これら諸法則の主体であるはずの「人間」は、有限的存在者としてそれ自身これら諸法則によって決定されている。すなわち、表象の可能性の制約は、もはや原初的な規定根拠としての統覚の総合的統一[Ich denke/Cogito]に求められるのではなく、有限的人間の経験という場それ自体、あるいはこの経験において交差する「実定的なものle positif(実定性)」なのである。我々はここで、経験の現実化の過程としての実定性という表現で指示されている事態と人間固有の有限性との相互交錯的反復という場に立たされている。

「人間」の有限的経験という場は、表象の可能性の条件として見いだされたはずの実定的なものが、そこで事後的にはじめて現実的なものとして、すなわち表象の現実的な諸条件として与えられる場となる。カント以後展開することになる有限性の分析論は、経験的なものと超越論的なものとの分割を反復へと置き換える。経験的なものと超越論的なものの両者は、オブジェクトレベルとメタレベルの素朴な分割というかつての様態を廃棄し、「同一なもの」としての有限的経験の成立過程において、交互に反復されるものとなる。フーコーによれば、そこにおいてこの分析論が完全に展開するであろう空間は、反復の空間―実定的なものと基本的なものとの間での同一性と差異の空間である。経験の有限性を告知する実定的なものは、この実定的なものによって規定され現実化するその都度の経験において、それ自身の規定された現実性を事後的にはじめて得ることになる。経験のこうした自己二重化の過程において、あるいは、「同一なもの」の形象において、有限性とは実定的領域とそれらの基礎との同一性と差異である。こうして、経験の過程それ自身を思考するという無際限の課題が、「同一なもの」の思考に対して課せられる。

2.距離あるいは偏差

2-[1]. 人間と<思考されぬもの>

フーコーによれば、近代のコギトにおいて問題となるのは、自己に対して現前する思考と、思考の内で<思考であらざるもの>に根づいているものとを、分離すると同時に結び付ける「距離(distance)」を、その最大の規模において価値づけることである。この「距離」において、コギトと<思考されぬもの>との反復が宿る。「経験的=超越論的二重体doublet」としての「人間」の誕生は、この「距離」の発見と同時的なものであり、人間と<思考されぬもの>は、考古学的水準においては、同時期のものである。この<思考されぬもの>は、人間との関係において他者だからである。有限的経験から出発する近代の思考にとって、人間は、その「全体」を思考することが不可能な、すでに造られている歴史性と結びついて初めてみいだされたものである。「人間」とは、規定された時間=空間性の彼方における抹消不可能な「距離」を内包する<何か=X>であり、そこから出発して時間一般が構成され、持続が流れ、物がそれ固有なときに出現できる、そのような入り口なのである。一切の固有に規定された時間=空間性の彼方に、「人間」をそれ自身から隔てる「距離」を穿ちながらこの人間という<何か=X>を絶えず生産し分散させる力が発見される。だが、このような力は、人間にとっての外部ではなく、人間固有の存在の力なのである。

ここで、この「人間」固有の存在の力が位置する経験的=超越論的二重化という場面を、生命の経験と言語の経験の差異に焦点を絞って見てみよう。フーコー(1966)によれば、生命の歴史は生物の歴史性の外部にある。言い換えれば、「言語と生物との間には、大きな差異がある。生物は、その諸機能とその生存諸条件との間の一定の関係によってのみ、真実の歴史を持つ。そして、その歴史性を可能にするのは、有機的個体としてのその内在的構成であって、この歴史性が現実の歴史となるのは、生物の生きているあの外的世界を通してにほかならない」。「これに対して、言語の歴史性はただちに媒介物も無く、言語の歴史をあらわにする。歴史性と歴史は内部において互いに通じ合っているからだ」。

「人間」固有の存在の力が位置する経験的=超越論的二重化の過程において、すなわちこの「人間」の経験の現実化の過程において、生命の経験と言語(以下これを「記述行為=言説実践」として捉える)の経験の間の―絶え間無い振動様態における―「距離」あるいは「偏差」が生成する。「人間」という<何か=X>の様態が決定的に変換するとき、そこで同時に決定的に変換するのは、この生命の経験と記述行為=言説実践の経験という2つのレベルを結びつけると同時に隔てる「距離」あるいは「偏差」の生成-振動様態であるだろう。「人間」という<何か=X>は、生体(生物)としての生存の経験とこの同じ「人間」の記述行為=言説実践の経験との間で穿たれる「距離」あるいは「偏差」の振動を内包しながら反復される。ある予測不可能な、偶発的な「距離」と「偏差」の生成-振動様態において、「人間」は、その生存の反復過程―それは際限の無い生命の歴史への接続と離脱の反復であろうが―のただなかで、<非-人間の身体>領域における<何か=X>へと変容していくことになる。

2-[2]. 記述行為=言説実践の経験としての「人間」という<何か=X>

フーコーによれば、西欧文化のなかで、人間の存在と言語の存在が、共存し互いに連接し合うことは決してなかった。にもかかわらず、あるいはむしろそれゆえにこそ、「人間」とその他者との同一性、すなわち同一なものの解明が、近代の思考の不断の課題となる。なぜなら、同一なものを隔たりという形態のもとで与える反復こそ、近代の思考の核心にあるからである。

この同一なものを隔たりという形態のもとで与える反復の過程において、これまで「人間」と呼ばれてきたものの経験が、ある<何か=X>の生存それ自体の経験として、また同時に、<生体工学的介入>の実践においてそれを操作・決定の対象とする(はずの)記述主体―その記述主体が《我々=人間》なのかどうかは決定不可能な問いにとどまる―によるその<何か=X>の記述行為=言説実践の経験として、さらにその<何か=X>自身による記述行為=言説実践の経験として反復される。

フーコーは、彼自身の近代性の解読を要約するにあたり、既述の「経験的=超越論的二重化」という表現を、「経験的=批判的二重化redoublement empirico-critique」と言い換えた。この二重化は、カントによる「人間とは何かWas ist der Mensch?」という究極の問いを端緒として露呈したものだからである。経験的=批判的二重化とは、このような自己の経験に対する批判的=超越論的問いかけによる「折り目Pli」の発見とそれへの衝突の経験であるといえよう。だが、フーコーによれば、この「折り目」のなかで、哲学(あるいはむしろ「人間」を対象化しようとする思考一般)は新しい眠りを、かつてカントが批判した「独断論Dogmatisme」のそれではなく、「人間学Anthropologie」の眠りを眠ることになる。人間とはその本質において何かという批判哲学以前の分析は、一般に人間の経験に与えられ得るすべてのものの分析論となるのである。

こうして、独断論としての人間学の根底的破壊こそが現代の思考の課題となる。

「いずれにしても、新たに思考するためのすべての努力が、まぎれもなく人間学の《四辺形》を攻撃するということだけは明らかなのだ(……)。《人間学》は、カントから我々まで、哲学的思考を律し導いてきた基本的配置をおそらくは構成する。その配置は、我々の歴史の一部となるがゆえに本質的なものであろう。しかしそれは、我々がそこに、それを可能にした開かれた空間の忘却と、次なる思考に執拗に対立する頑固な障害とを同時に認め、批判的様態に基づいてそれらを告発し始めたがゆえに、我々の眼の前で分解しつつある」(Foucault, 1966)。

カントによる「人間とは何かWas ist der Mensch?」という究極の問いは、フーコー自身が遂行したともいえる人間学の根底的破壊―それは「人間」をまずもって問われるべき<何か=X>すなわち《問題=X》へと決定的に変換する―を通過することで、次のような分析論の問題設定(思考の課題)へと変換されることになる。

「生に固有の運動と歴史の様々なプロセスが互いに干渉し合う際の圧力現象を「生-歴史bio-histoire」と呼ぶことができるならば、生とそのメカニズムをあからさまな計算の領域に登場させ、<知である権力>を人間の生の変形の担い手に仕立てるものを表わすためには、「生-政治学bio-politique」を語らねばなるまい。それは、生が余すところなく、生を支配し経営する技術に組み込まれたということでは毫もない。生は絶えずそこから逃れ去るのだ(……)。しかし一社会の「生物学的近代性の閾」と呼び得るものは、まさに人間という種が己れ自身の政治的戦略の中にその賭金=目的として入る時点に位置する(……)。近代の人間とは、己が政治の内部で、彼の生きて存在する生そのものが問題とされているような、そういう動物なのである(……)。人間という問いが提出されたが―しかも生きているものとしてのその特殊性と、生きているものたちとの関係におけるその特殊性においてだ―その理由は歴史と生の新しい関係方式の中に求めなければならない。生が置かれているこの二重の位置においてであり、この二重の位置とは、生を歴史の生物学的周縁として歴史の外部に置くと同時に、人間の歴史性がもつ知と権力に貫かれたものとして、生を人間の歴史性の内部に置くものなのである(……)。身体は消されなければならないどころか、問題は身体を一つの分析の中に出現させることであり、その分析とは、生物学的なベクトルと歴史的なベクトルとが、かつての社会学者たちの進化論のように前後関係に繋がるような分析ではなく、この二つが、生を標的とする権力の近代的テクノロジーの進展につれていよいよ増大する複雑さに応じて結ばれるような分析なのである」(Foucault,1976)。

3.《我々=人間》の消滅とその彼方

本章では、以上の記述で我々が抽出した「人間」の誕生と消滅という問題設定(思考の課題)と<生体工学的介入>の分析論から導かれた諸論点との連結点を、記述行為=言説実践の超越論性と<生体工学的介入>の潜在的力能との相互交錯的反復というテーマにおいて抽出することを試みる。以下に、それら諸論点[1]~[7]を提示する。

[1]<人間の身体>領域は、<生体工学的介入>がそこへと位置づけられる文脈生成過程の変容に伴って、絶えずそれ自身と<非-人間の身体non-human body>領域との境界領域が識別不可能な領域を内包しながら変容する。

[2]<生体工学的介入>の実践において、何らかの法的レベルにおける予防または治療上の目的以外の目的の禁止または排除という事態が、むしろそういった目的を逸脱する行為への任意の操作主体の無意識の欲望を強化する。もしこの予防または治療上の目的への限定という象徴的枠組みの不在が露呈するなら―すなわち、予防または治療上の目的(A)以外の非限定無限(判断)領域(=non A)が予測不可能な事態の生成フィールドとして焦点化されるなら―ここでの「欲望 desire」は、象徴的枠組みに亀裂を穿ちそれを空無(規定不能)化する力すなわち「欲動 drive」の生成という事態へと移行する。

[3]<生体工学的介入>の実践とその展開による「人間(社会)の能力・性能の増強:Enhancement」という問題系と不可分な様態において編成された(とりわけ「NBIC融合」を標的とする)テクノロジーは、予防または治療上の目的への限定という象徴的枠組みのみならず、この「Enhancement」という象徴的枠組み自体をも―さらに究極的には《我々=人間》という<何か=X>との関係において規定可能なあらゆる象徴的枠組みを―空無(規定不能)化する潜在的力能を持っている。この論点は、「生を標的とする権力の近代的テクノロジー」あるいは「生-権力bio-pouvoir」(Foucault,1976)の諸装置の質的に新たな―「人間(社会)の」という規定可能性の<外部>で生存と生存諸領域を一つの「全体=集合(one set)」として構築し統御する―段階における実践および展開を巡る問題系と不可避的に接続される。

[4]<人間の身体>領域との間の識別不可能な領域を内包する非限定無限(判断)領域としての<非-人間の身体>領域において生成する(任意の)他者は、その他者を操作・決定の対象とする(はずの)任意の記述主体にとって、問われるべき<何か=X>すなわち《問題=X》であり続ける。この<何か=X>すなわち《問題=X》は、それを操作・決定の対象とする(はずの)任意の記述主体の<人間の身体>領域への帰属の根拠を抹消し、その<人間の身体>領域の<非-人間の身体>領域への移行という事態を生成させる。

[5]その都度の現実の記述行為=言説実践の象徴的枠組みを逸脱する<何か=X>すなわち《問題=X》をあらかじめ排除することを目指す記述主体の欲望は、任意の象徴的枠組みに亀裂を穿ちそれを空無(規定不能)化する欲動の生成フィールドである非限定無限(判断)領域への移行過程において自壊する。

[6]何らかの記述行為=言説実践としての 「A (これから生まれてくる・作り出される何か) = X (人間)」という肯定判断において「A=<non-X>」という無限判断の介入を排除することができない<生体工学的介入>の産物は、必ずしも記述可能な形で対象化され得ない―任意の象徴的枠組みにおける記述行為=言説実践の自壊を潜在的に内包する―<何か=X>すなわち《問題=X》に留まる。

[7]非限定無限(判断)領域への移行過程としての何らかの<生体工学的介入>において<何か=X>すなわち《問題=X》が生成しつつあったとしても、その<何か=X>の生成過程自体は―その事後的な記述可能性についてはその都度留保されるが―記述できない。

先に引用したフーコーの記述から、生物の諸機能あるいは(有機的個体としての)内在的構成と生存諸条件あるいは外的世界との関係性が、生命の歴史へと接続する(はずの)生物の現実の歴史を構成するといえる。だが、<何か=X>すなわち《問題=X》の生成過程としての<生体工学的介入>の実践および展開過程において、生体(生物)としての「人間」の諸機能あるいは(有機的個体としての)内在的構成、生存諸条件あるいは外的世界、そしてこれら両者の関係性が決定的に変換することになる。

例えば、以下の報道資料の研究開発事例は、関係項[1]生体(生物)としての「人間」の諸機能あるいは内在的構成、関係項[2]生存諸条件あるいは外的世界、[3]関係項相互の関係性を「一つの全体=集合(one set)」として根底的に変換させる潜在的力能を持つ<生体工学的介入>へと接続され得ると考えられる。

「(以下は毎日新聞社の配信記事より引用)<ゲノム>DNAを人工的に完全合成 米チームが成功 ある種の細菌の全遺伝情報(ゲノム)を含んだDNAを人工的に完全合成することに成功したと、米国のクレイグ・ベンター博士が率いる民間チームが、米科学誌サイエンス(電子版)に24日発表した。できたのはゲノムの合成までで、細菌そのものをつくったわけではないが、今回の成功で、望み通りのDNAを持つ「人工生命」をつくり出す技術に一歩近づいた(中略)。できたゲノムは、意図的に取り除いた病原性にかかわる遺伝子を除き、自然の細菌が持つすべての遺伝子を持っていたという」( WIRED VISION,読売新聞等 2008年1月25日,産経新聞 2008年1月26日 )

「人間」という<何か=X>への―その同じ(はずの)「人間」という<何か=X>による―何らかの<生体工学的介入>が、この<何か=X>の諸機能あるいは内在的構成を何らかの非限定無限(判断)領域としての<外部>との関係性に向けて根底的に変換するとき、生成するこの<何か=X>は、「何か=X(である)」という最小限の記述可能性あるいは規定可能性からも離脱した《問題=X》として登場することになる。

おわりに――「人間」という<何か=X>あるいは《問題=X》の誕生の探究に向けて

かつての記述可能性の領域における生体(生物)としての「人間」の諸機能あるいは内在的構成、生存諸条件あるいは外的世界、そしてこれら両者の関係性が、非限定無限(判断)領域への移行過程において根底的に変換されるとき、その移行過程における<何か=X>の生存は、出来事として生成する記述可能性の領域へと向かう《問題=X》となる。ある<何か=X>の生存それ自体の経験は、<生体工学的介入>の実践においてそれを操作・決定の対象とする(はずの)記述主体によるその<何か=X>の記述行為=言説実践の(自壊の)経験として反復され、さらにその経験は、<何か=X>すなわち《問題=X》自身による偶発的な記述行為=言説実践の生成の経験として反復されるのである。そのとき、それまで「人間」と呼ばれてきた<何か=X>の様態が、生命の経験と記述行為=言説実践の経験という二つのレベルを結びつけると同時に隔てる「距離」あるいは「偏差」の生成-振動様態として決定的に変換する。

先に我々は、フーコーによる「人間」の誕生と消滅という問題設定(思考の課題)を、経験的なものと超越論的なものの両者は、オブジェクトレベルとメタレベルの素朴な分割というかつての様態を廃棄し、「同一なもの」としての有限的経験の成立過程において、交互に反復されるものとなると要約した。この要約行為を含めて、これまで我々が遂行してきた記述行為=言説実践は、それ自体としては(メタレベルで)記述不可能なものとしてその都度生成する。我々は、それ自体としては記述不可能な記述行為=言説実践の過程と不可分な記述主体としてその都度生成する他ない。だが、この記述行為=言説実践の過程は、我々自身が<何か=X>として生成する場面においてすら、その<何か=X>すなわち《問題=X》自身による偶発的な記述行為=言説実践を生成するのである。我々は―カントが『純粋理性批判』で展開した統覚の総合的統一の遠い残響をそこにおいて聴き取ることができる―この事態を、記述行為=言説実践の超越論性と呼ぶ。

この《問題=X》自身による偶発的な記述行為=言説実践の生成の経験の反復は、<生体工学的介入>の実践と遭遇する記述行為=言説実践が内包する超越論性が、この<生体工学的介入>の潜在的力能をその都度新たに生成(現実化)させていくという予測不可能な<出来事>であるだろう。我々はいつか、この記述行為=言説実践の超越論性と<生体工学的介入>の潜在的力能との相互交錯的反復という出来事に遭遇することになるに違いない。

参考文献

Allhoff, F. (ed) (2007) Nanoethics: The Ethical and Social Implications of Nanotechnology. Wiley-Interscience, New Jersey.

Foucault, M.(1966)Les Mots et les Choses, Gallimard, Paris, pp306-307,353,398.

=渡辺一民,佐々木明訳(1974)言葉と物.新潮社,東京.

Foucault, M.(1976) Histoire de la Sexualité,Tome 1: La Volonté de Savoir. Gallimard, Paris, pp184,188-189,200=渡辺守章訳(1986)性の歴史1 知への意志.新潮社,東京.

堀池靖浩(2003)バイオナノテクノロジー,オーム社,東京.

Kant, I.(1998)Kritik der reinen Vernunft: Philosophische Bibliothek. Felix Meiner Verlag GmbH, Hamburg.

Kass, L. R.(2003)Beyond Therapy, Harper Collins, New York=倉持武訳(2005)治療を超えて.青木書店,東京.

川合知二(2003)ナノテクノロジー 極微科学とは何か.PHP研究所,東京.

永澤 護(2008)<生体工学的介入>の分析論―哲学的探究としての「メタ生命倫理学」構築の試み.日米高齢者保健福祉誌 3:249-260.

榊 裕之(2004)ナノエレクトロニクス.オーム社,東京.

産業技術総合研究所(2003)ナノテクノロジー・ハンドブック.日経BP,東京.

竹安邦夫(2004)ナノバイオロジー,共立出版,東京.

参考資料

National Science Foundation, National Science and Technology ’s Subcommittee on Nanoscale Science, Engineering, and Technology (edited by William Sims Bainbridge and Mihail C.Roco), MANAGING NANO-BIO-INFO-COGNO INNOVATIONS:CONVERGING TECHNOLOGIES IN SOCIETY, 2005, Arlington.

Savulescu, Julian and Bostrom, Nick Human Enhancement, Oxford University Press, 2009,Oxford.

The Auto-Effacement of《We=Human being》and Its Beyond

―Based on a Reading of <Les Mots et Les Choses> by Michel Foucault―

BY

Mamoru NAGASAWA

Abstract:At present, the practice and its development understandable by the hypothetical concept of <bio-technological intervention> applied to the domain of <the human body> are going to appear as the potential which might re-transform radically the existence of 《We=Human being》. Michel Foucault, well- known as the author trying to practice <Archaeology of Knowledge>, focused and described the decisive turning point in the changing process of the fundamental disposition of knowledge from where the radical re-transformation of the existence of 《We=Human being》 becomes possible as the problematics (the task of thought) of the birth and auto-effacement of《Man》. In this article, I try to rediscover the problematics which Foucault developed through the reading of <Les Mots et Les Choses> and find the point connecting issues derived from the analytics of <bio-technological intervention> as the theme of the intertwining repetition of the transcendentality of <the act of description=discursive practice> and the potential of <bio-technological intervention>.

Key words: The birth and auto-effacement of《Man》, The transcendentality of <the act of description=discursive practice>, The potential of <bio-technological intervention>, The intertwining repetition

Kant avec Foucault,AJJ Version

はじめに

現在、<人間の身体>領域に対する<生体工学的介入>という概念によって把握可能な事態が、《我々=人間》の生存を根底から再編成する可能性を持つものとして登場しつつある。「知である権力」の考古学を企てたことで知られるミシェル・フーコーは、主著『言葉と物』において、《我々=人間》の生存の根底的な再編成という事態がそこから可能になり生成する知の基本的諸配置の変動プロセスにおける転換点を、「人間」の誕生と消滅という問題設定として焦点化し記述した。本発表は、この問題設定の《我々=人間》にとってのインプリケーションを、言説実践としての記述行為の超越論性と<生体工学的介入>の潜在的力能(potential)との相互交錯的反復というテーマにおいて抽出し提示する。なお、本発表において<生体工学的介入>は、「NBIC:(Nano-technology, Bio-technology, Information-technology, Cognitive science:ナノテクノロジー・バイオテクノロジー・情報テクノロジー・認知科学)の融合」という様態を取る技術的介入の多様な実践として定義される。以下、問題設定の提示に移る。

1.有限性の分析論あるいは《我々=人間》の誕生

1-[1].変換の諸様態:同一性の「表」の解体

フーコーによれば17,18世紀の思考の全体的布置をなすものとしての「表(tableau)」は、諸存在に対する秩序づけ、分類、それらの類似または類比関係と差異がそれによって指示される名前による区分けといった操作を思考に許していた。この「表」の解体とともに、新たに「歴史Histoire」による類比関係の系列化が可能となる。19世紀以降において、「クロノロジーまたは年代記」という記述のスタイルが没落すると同時に、「歴史」が、経験的なものがその固有の存在を獲得する場を規定する。この新たな空間において、「表象」は、物と認識とに共通な存在様態をもはや規定しえなくなる。これが、「人間」の誕生へと接続されていく決定的な転換の意味である。

転換点としてのカントの「批判哲学critique」は、我々の近代性の発端をしるしづけている。近代性とは、表象の空間の基礎、起源、限界への問いかけがそこで可能になる場である。探究の焦点は、「労働、生命、言語」という客体の側における総合であり、そこにおいて経験の可能性の条件が求められる。「労働、生命、言語」は、客体の側における「擬-超越論的なものquasi-transcendantaux」として出現する。

1-[2].経験的=超越論的二重性――あるいは《人間》の誕生

カントが『純粋理性批判』において主題化した統覚の総合的統一の根拠が問われることにおいて、経験的かつ超越論的な水準が要請される。フーコーによれば、それは労働、生命、言語というそれぞれの過程の交差点――あるいは「経験的=超越論的二重性redoublement」の場――に位置づけられる。フーコーは、新たな場面における近代性の解読の試みを「有限性の分析論L’analytique de la finitude」と呼ぶ。有限性の分析論にとって、人間は奇妙な経験的=超越論的二重体である。それは、そこであらゆる認識を可能にするものの認識が行われる、そうした存在だからである。我々の近代性の発端は、「人間」と呼ばれる経験的=超越論的二重体がつくりだされた日に位置づけられる。表象の可能性の制約は、もはや統覚の総合的統一に求められるのではなく、有限的人間の経験という場それ自体、あるいはこの経験において交差する客体の諸領域(「実定的なものle positif」)である。

「人間」の有限的経験という場は、表象の可能性の条件として見いだされたはずの実定的なものが、そこで事後的にはじめて、表象を現実化する条件として与えられる場となる。

経験的なものと超越論的なものの両者は、オブジェクトレベルとメタレベルの分割というかつての様態を廃棄し、「同一なもの」としての有限的経験の成立過程において、交互に反復される。こうして、経験の過程それ自身を思考するという無際限の課題が課せられる。

2.距離

2-[1]. 人間と<思考されぬもの>

フーコーによれば、近代のコギトにおいて問題となるこの思考の課題は、自己に対して現前する思考と、思考の内で<思考であらざるもの>に根づいているものとを、分離すると同時に結び付ける「距離(distance)」を、その最大の規模において価値づけることである。「経験的=超越論的二重体doublet」としての「人間」の誕生は、この「距離」の発見と同時的なものである。有限的経験から出発する近代の思考にとって、人間は、その「全体」を思考することが不可能な、すでに造られている歴史性と結びついて初めてみいだされた。「人間」とは、規定された時間=空間性の彼方の抹消不可能な「距離」を内包する<何か>であり、そこから出発して時間一般が構成され、持続が流れ、物がそれ固有なときに出現できる、そのような入り口なのである。固有に規定された時間=空間性の彼方に、「人間」をそれ自身から隔てる「距離」を穿ち、この人間という<何か>が生産されると同時にそれを分散させる力が発見される。だが、このような力は、人間にとっての外部ではなく、人間固有の存在の力なのである。

ここで、この「人間」固有の存在の力が位置する「経験的=超越論的二重化」という場面を、生命の経験と言語の経験の差異に焦点を絞って見てみたい。フーコーによれば、「言語と生物との間には、大きな差異がある。生物は、その諸機能とその生存諸条件との間の一定の関係によってのみ、真実の歴史を持つ。そして、その歴史性を可能にするのは、有機的個体としてのその内在的構成であって、この歴史性が現実の歴史となるのは、生物の生きているあの外的世界を通してにほかならない」。「これに対して、言語の歴史性はただちに媒介物も無く、言語の歴史をあらわにする。歴史性と歴史は内部において互いに通じ合っているからだ」。

「人間」固有の存在の力が位置する経験的=超越論的二重化の過程において、すなわちこの「人間」の経験の現実化の過程において、生命の経験と言語(以下これを「記述行為あるいは言説実践」として捉える)の経験の間の「距離」が生成する。「人間」という<何か>の様態が変換するとき、そこで同時に変換するのは、この生命の経験と記述行為あるいは言説実践の経験という二つの経験のレベルを結びつけると同時に隔てる「距離」の生成の様態である。「人間」という<何か>は、生物としての生存の経験とこの同じ「人間」の記述行為あるいは言説実践の経験との間で穿たれる「距離」を内包しながら反復される。この生存の反復過程のただなかで、「人間」は、<非-人間の身体>領域における<何か>へと変容していく可能性を持っている。

2-[2]. 記述行為=言説実践の経験としての「人間」という<何か>

フーコーによれば、西欧文化のなかで、人間の存在と言語の存在が、共存し相互対応的に分節化することは決してなかった。にもかかわらず、あるいはむしろそれゆえにこそ、「人間」とその他者との同一性、すなわち同一なものの解明が、近代の思考の不断の課題となる。なぜなら、同一なものを隔たりという形態のもとで与える反復こそ、近代の思考の核心にあるからである。

この同一なものを隔たりという形態のもとで与える反復の過程において、これまで「人間」と呼ばれてきたものの経験が、<何か>の生存それ自体の経験として、また同時に、<生体工学的介入>の実践においてそれを操作対象とする記述主体によるその<何か>の記述行為あるいは言説実践の経験として、さらにその<何か>自身による記述行為あるいは言説実践の経験として反復される。

フーコーは、「経験的=超越論的二重化」という表現を、「経験的=批判的二重化redoublement empirico-critique」と言い換える。この二重化は、カントによる「人間とは何かWas ist der Mensch?」という究極の問いを端緒として露呈したものだからである。だが、フーコーによれば、この究極の問いの発見を端緒とする思考の「折り目 Pli」のなかで、哲学あるいは「人間」を対象化しようとする思考一般は新しい眠りを、かつてカントが批判した「独断論Dogmatisme」のそれではなく、「人間学Anthropologie」の眠りを眠ることになる。すなわち、「人間学は、カントから我々まで、哲学的思考を律し導いてきた基本的配置をおそらくは構成する。その配置は、我々の歴史の一部となるがゆえに本質的なものであろう。しかしそれは、我々が(……)批判的様態に基づいてそれらを告発し始めたがゆえに、我々の眼の前で分解しつつある」

カントによる「人間とは何かWas ist der Mensch?」という究極の問いは、フーコー自身が遂行した人間学の根底的破壊――それは「人間」をまずもって問われるべき<何か>すなわち《問題》へと変換する――を通過することで、次のような問題設定へと変換されることになる。

「生存に固有の運動と歴史の様々なプロセスが互いに干渉し合う際の圧力現象を「生-歴史bio-histoire」と呼ぶことができるならば、生存とそのメカニズムをあからさまな計算の領域に登場させ、<知である権力>を人間の生存の変形の担い手に仕立てるものを表わすためには、「生-政治学bio-politique」を語らねばなるまい。それは、生が余すところなく、それを支配し経営する技術に組み込まれたということでは毫もない。生は絶えずそこから逃れ去る。(……)近代の人間とは、己が政治の内部で、彼の生きて存在する生そのものが問題とされているような、そういう動物なのである。(……)人間という問いが提出されたが(……)その理由は歴史と生の新しい関係方式の中に求めなければならない。生が置かれているこの二重の位置においてであり、この二重の位置とは、生を歴史の生物学的周縁として歴史の外部に置くと同時に、人間の歴史性がもつ知と権力に貫かれたものとして、生を人間の歴史性の内部に置くものなのである。(……)身体は消されなければならないどころか、問題は身体を一つの分析の中に出現させることであり、その分析とは、生物学的なベクトルと歴史的なベクトルとが(……)生を標的とする権力の近代的テクノロジーの進展につれていよいよ増大する複雑さに応じて結ばれるような分析なのである」

3.《我々=人間》の消滅とその彼方

以下においては、これまで述べてきた「人間」の誕生と消滅を巡る問題設定の《我々=人間》にとってのインプリケーションを、記述行為あるいは言説実践の超越論性と<生体工学的介入>のpotentialとの相互交錯的反復というテーマにおいて抽出し提示する。ただし、以下では、発表用バージョンとして最小限の論点を抽出する。

[1].<生体工学的介入>の実践とその展開による「人間のcapabilityまたはperformanceのEnhancement」という問題系と不可分な様態で編成されたテクノロジーは、「予防または治療」上の目的への限定という象徴的枠組みのみならず、この「Enhancement」という象徴的枠組み自体をも、さらには《我々=人間》との関係において規定可能なあらゆる象徴的枠組みを規定不可能なものとするpotentialを持っている。この論点は、「生を標的とする権力の近代的テクノロジー」あるいは「生-権力bio-pouvoir」(Foucault,1976)の諸装置の質的に新たな、「人間の」という規定可能性の<外部>で生存と生存諸領域を一つの「全体」として構築し統御する実践を巡る問題系として分析できる。

[2]. <生体工学的介入>においては、「A (これから生まれてくる・作り出される何か) = X (人間)」という肯定判断への「A=<non-X>」という無限判断の介入を排除することができない。その産物は、任意の象徴的枠組みにおける記述行為あるいは言説実践の自壊を潜在的に内包する<何か>あるいは《問題》に留まる。

[3].非限定無限判断領域への移行過程としての何らかの<生体工学的介入>において<何か>あるいは《問題》が生成しつつあったとしても、その<何か>の生成過程自体は記述できない。一般に、ある個人=記述主体によるその都度の記述行為の遂行過程と、その個人=記述主体によるその記述行為の対象化過程との間には、除去不可能な距離が存在する。この事態は、我々が一つの<全体>として現実を記述しようとする限り、その記述行為あるいは言説実践の自壊が不可避なものとなるという事態に対応する。

先に引用したフーコーの記述から、生物の諸機能あるいは有機的個体としての内在的構成と生存諸条件あるいは外的世界との関係性が、生命の歴史へと接続する生物の現実の歴史を構成するといえる。だが、<何か>あるいは《問題》の生成過程としての<生体工学的介入>の実践および展開過程において、生体としての「人間」の諸機能あるいは内在的構成、生存諸条件あるいは外的世界、そしてこれら両者の関係性が決定的に変換することになる。来るべき<生体工学的介入>は、関係項[1].生体としての「人間」の諸機能あるいは内在的構成、関係項[2].生存諸条件あるいは外的世界、[3].これら関係項相互の関係性を、不可避的な自壊の可能性を持つ「一つの全体」として根底的に変換させるpotentialを持つことになる。

おわりに――「人間」という<何か>あるいは《問題》の探究に向けて

かつての記述可能性の領域における生体としての「人間」の諸機能あるいは内在的構成、生存諸条件あるいは外的世界、そしてこれら両者の関係性が、非限定無限判断領域への移行過程において根底的に変換されるとき、その移行過程における<何か>の生存は、出来事として生成する記述可能性の領域へと向かう《問題》となる。<何か>の生存それ自体の経験は、<生体工学的介入>の実践においてそれを操作・決定の対象とする記述主体によるその<何か>の記述行為=言説実践の経験として反復され、さらにその経験は、<何か>自身による偶発的な記述行為=言説実践の生成の経験として反復される。そのとき、それまで「人間」と呼ばれてきた<何か>の様態が、生命の経験と記述行為=言説実践の経験という二つのレベルを結びつけると同時に隔てる「距離」の様態として決定的に変換する。

先に我々は、フーコーによる「人間」の誕生と消滅という問題設定(思考の課題)を、経験的なものと超越論的なものの両者は、オブジェクトレベルとメタレベルの分割という様態を廃棄し、「同一なもの」としての有限的経験の成立過程において、交互に反復されるものとなると要約した。この要約行為を含めて、これまで我々が遂行してきた記述行為あるいは言説実践は、それ自体としては記述不可能なものとしてその都度生成する。我々は、この記述行為あるいは言説実践の過程と不可分な記述主体としてその都度生成するほかない。だが、この記述行為あるいは言説実践の過程は、我々自身が<何か>として生成する場面においてすら、その<何か>自身による偶発的な記述行為あるいは言説実践を生成する。我々は、この事態を、記述行為あるいは言説実践の超越論性と呼ぶ。

この記述行為あるいは言説実践の経験の反復は、<生体工学的介入>の実践と遭遇する記述行為あるいは言説実践が内包する超越論性が、この<生体工学的介入>のpotentialをその都度新たに生成していくという予測不可能な<出来事>であるだろう。我々はいつか、この記述行為あるいは言説実践の超越論性と<生体工学的介入>のpotentialとの相互交錯的反復という出来事に遭遇することになるに違いない。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 写真俳句ブログ

- 奥多摩川沿い散策 👟🍂

- (2025-11-28 21:35:20)

-

-

-

- ひとりごと

- 丸山純奈 Sing & Sing- Live at WWW X

- (2025-11-28 21:10:35)

-

-

-

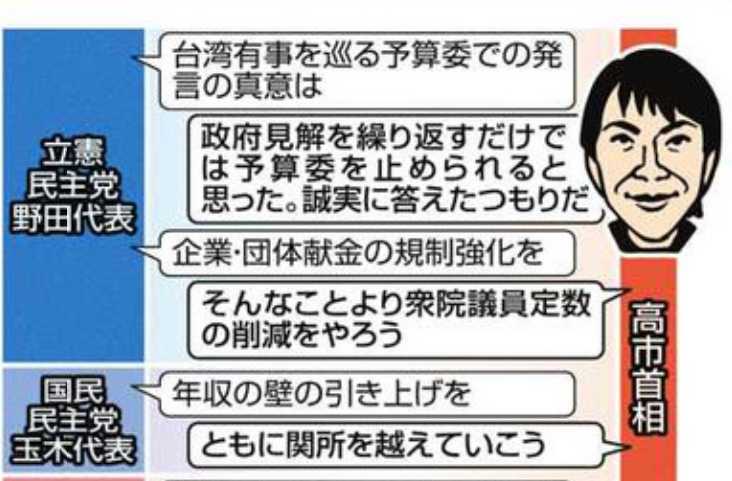

- 政治について

- 迷惑だから高市内閣支持するのやめて…

- (2025-11-29 05:05:52)

-

© Rakuten Group, Inc.