黒執事小説『鳥籠』

「あ~、もうダメ~。がまんできない。欲しい。」

鳥籠の中で少年は瞳を潤ませて悶えていた。

部屋の中央に金と銀で作られた大きな鳥籠が置いてある。

その美しい鳥籠に閉じ込められた金髪碧眼の美少年は格子の

隙間から手を伸ばして欲しがった。

「早く~。薬~、薬ちょうだい。」

少年は目の前で楽しそうに眺めていた男に薬をせがんだ。

「もう、欲しくなったのかい?まだ、お薬の時間じゃないよ。

もうしばらくおもちゃで遊んでいなさい。」

男はわざとじらすためにそう言った。

「いや、もう耐えられない。叔父様、なんでもするからお願いです。

薬をください。」

「ほう、なんでもするって言ったね。いい子だ。薬をあげよう。」

男はチョコレートを袋から取り出して、少年に見せた。そして、口を

開けてヨダレをたらしている少年の口にチョコレートを放り込んだ。

「チョコレートに薬が入っていることを知っても、まだ欲しがるとは

馬鹿な子だ。これだけ美しい小鳥なら餌を与えながら鳥籠で飼うの

もまた一興・・・」

男はご満悦の表情を浮かべて、笑った。

「坊ちゃん、女王陛下から手紙が届いております。」

セバスチャンが銀のトレイに手紙を載せて仰々しく持ってきた。

シエルがそれを受け取り、読むと、手紙にはこう書かれていた。

伯爵家を継いだばかりのリチャード・ガートランド13歳が行方不明

になって3ヶ月経つ。後見人である叔父のワーウィックが正式に

ガートランド家のチョコレート工場を相続したいと申し出たので、

調べて欲しいという内容だった。

「ガートランドはチョコレートに関しては一流だ。ただ、あの会社は

他と違ってチョコレートしか作らない。行ってみるか。」

シエルはセバスチャンと共にガートランド伯爵家を訪れた。

ガートランドチョコレート工場はロンドンから馬車で半日以上離れた

田舎にあった。村の名前もガートランドで、ガートランド家の領地と

なっていた。そして、村外れの古城がガートランド家の屋敷だった。

シエルたちが屋敷に着くと、眼鏡をかけた長い髪の背の低いメイド

が出迎えた。

「これはこれは、お待ち申し上げておりました。」

彼女は深々と頭を下げて、シエルたちを屋敷に迎え入れた。

「お付きの方はこちらでお待ちください。」

メイドはセバスチャンを残して、シエルだけワーウィックの所へ案内

した。客間には30代の紳士が椅子に座って待っていた。

「ようこそ、シエル・ファントムハイヴ伯爵。」

「はじめまして。ワーウィック・ガートランド卿。行方不明のリチャード

伯爵の調査に参りました。」

「甥のリチャードは神隠しに会いましてね。無事に帰って来ると

良いのですが・・・そうそう、チョコレートはいかがですかな。

我が社自慢の逸品をご用意しました。さあ、召し上がれ。」

銀のトレイに美しいトリュフが並んでいた。シエルが一粒つまんで

食べてみると、甘くてとっても美味しかった。

「遠慮なさらずに全部どうぞ。」

シエルはもう一つ口に運ぶとまたもう一つと食べたくなった。お腹

が空いている訳でもないのにおかしいと思いながらも、余りの美味

しさに食べることを止められなかった。不思議なチョコレートだった。

一口食べただけで口の中が蕩けるような幸せを感じ、高揚感まで

味わうチョコレート。まるで媚薬のような・・・あ、しまった・・・

気づいた時にはもう遅かった。シエルは視界がぼやけて、身体が

動かなくなり、気を失った。

目が覚めるとシエルは手枷足枷で鎖に繋がれて寝かされていた。

部屋のカーテンは閉め切られていて、薄暗い部屋には何本もの

蝋燭が灯されていた。衣服を剥ぎ取られて、生まれたままの姿の

シエルを蝋燭は妖しく照らしていた。

「おや、もう、目が覚めたのかい?まだ、身体にチョコレートを塗り

終わっていないのに・・・」

「な、何をするんだ!?や、やめろ!!」

ワーウィックはチョコレートをシエルの下腹部に塗りながら、ニヤリ

と笑ってこう言った。

「君の執事なら死んだよ。メイドが斧で首をはねたからね。」

「う、嘘だ。セバスチャンが死ぬはずがない。」

「君がチョコレートを食べている時に後ろからそっと、油断していた

彼の首をはねたんだよ。信じないならそれでも良いけど・・・そうだ。

君に良い物を見せてあげよう。」

と言うと、ワーウィックはまるで本物そっくりの人間のように作られ

たチョコレートが乗った台車を運んで来た。

「私の兄だよ。石膏で型をとってチョコレートで等身大の像を作った

んだ。素晴らしいだろ?兄の妻のも、その子供のもある。」

「みんなお前が殺したのか?」

「人聞きの悪いことを言わないでくれたまえ。兄は病死だよ。石膏

で型を取るだけで殺すわけないだろう?私は誰も殺してないよ。」

「じゃあ、リチャードは何処にいる?」

「それは言えないな。それよりも美味しそうだ。君が食べたい。」

ワーウィックはそう言うと、シエルの身体を舐め始めた。ゆっくりと

シエルに塗られたチョコレートを舌で味わうように舐めとり、丹念に

肌を舐めまわした。シエルはねっとりとした舌の感触に抗おうとし

たが、鎖に繋がれた手枷足枷がシエルを拘束していた。

「や、やめろ!いやだ~!!セバスチャン!!」

シエルが叫ぶとセバスチャンが現れた。ワーウィックは驚いて

「き、きさま、死んだんじゃなかったのか!?」

と言った。するとセバスチャンは澄ました顔でこう言った。

「ファントムハイヴ家の執事たる者、あれしきのことで死んでどうし

ます?坊ちゃん、このお礼は如何なさいますか?」

「セバスチャン、何故、最初に呼んだ時にすぐ来ない?まず、この

状態をなんとかしろ。ベトベトして気持ち悪い。」

「イエス、マイロード。坊ちゃん、手品はお好きですか?」

セバスチャンは何処からかシーツを取り出し、パサッとシエルに

かけたかと思うとすぐに取り払った。すると、身体に塗られていた

チョコレートはすべて消え去り、手枷足枷も外されて、シエルは服

まで着ていた。ワーウィックは腰を抜かして驚いた。それを見た

セバスチャンはニッコリと微笑んでこう言った。

「ファントムハイヴ家の執事たる者、これくらい出来なくてどうし

ます?あくまで執事ですから。」

「ば、化け物!!」

ワーウィックは腰を抜かしたまま後ずさって逃げ出そうとしたが、

セバスチャンに捕まった。

「化け物とは心外ですね。事の経緯を話してもらいましょうか?」

「あの女がいけないんだ。浮気していた男と再婚するとか言い出

して・・・だから、あんなことに・・・」

「もっと詳しく話してもらえませんか?」

「実は、あの女を殺したのは・・・う、ぐはっ!!」

ワーウィックが突然血を吐いて倒れた。苦しむ彼の背中には斧が

刺さっていた。シエルがハッとしてあたりを見まわすと、部屋の扉

の近くにメイドが立っていた。

「僕を裏切る者は許さない。」

メイドはそう言うと、眼鏡とかつらを外した。美しい大きな碧い瞳と

透き通るような金髪の少年が姿を現した。

「リチャード?!」

シエルは我が目を疑った。驚いたことに、メイドはリチャードが変装

していたのだった。

「ようやく本性を現しましたね。」

セバスチャンは不敵な笑みを浮かべた。

「ガートランド伯爵夫人を殺したのはあなたですね?」

「ああ、そうだよ。お母様は僕を裏切った。若い男に入れあげて、

お父様の喪が明けないうちから屋敷に男を連れ込むようになった。

人目もはばからずに若い男と遊ぶお母様が許せなかった。しかも、

再婚するから僕が邪魔だって言ったんだ。邪魔な僕を寄宿学校に

入れるって男と話してたのを聞いたよ。だから、殺した。寝室で

男と交わるお母様を斧で殺したんだ。この斧で男ともども頭を叩き

割ってやったよ。お母様の死体はこの屋敷の塔の窓から投げて、

自殺したということにしたんだ。お父様の死を嘆いての後追い自殺

だよ。男の死体は庭の森に埋めた。警察も誰も気づかなかった。」

「やはり、そうでしたか。そして、あなたは死体の処理を叔父さんに

頼んだのですね。」

「そうだよ。僕が頼めば、なんとかなると思って・・・」

「それで色仕掛けでたらしこんだわけですね。ブラコンでロリコンの

叔父さんなら自分の味方になってくれると?でも、実際はそんなに

甘くなかった。ワーウィックはあなたに薬を飲ませて、何もかも手に

入れようとした。毎日、薬をチョコレートに混ぜてこっそり飲ませた。

あなたは見事に騙されて、チョコレートなしではいられない身体に

なってしまった。そうでしょう?」

「ああ、そうだよ。叔父様は僕を薬漬けにして、鳥籠に閉じ込めて、

僕からすべてを奪ったんだ。」

「だから、殺したのか?君はワーウィックを憎んでいたのか?」

シエルがリチャードに聞いた。

「憎む?僕が叔父様を憎める訳がない。お父様はいつも仕事優先

でチョコレート工場が一番大事な人だった。チョコレートで自分の像

まで作るくらいのチョコレート好きだったから。家族よりも何よりも

チョコレート工場が大切だったんだ。お母様は社交界の付き合いも

大切だからと言って嘘をついて出かけ、男と遊んでたんだ。だから

いつも僕は屋敷に置き去りにされていた。唯一僕に優しかったのは

叔父様だけだった。叔父様だけが僕と遊んでくれた。僕は叔父様

を愛していたんだ。なのに、浮気するなんて・・・」

「浮気とは坊ちゃんの事ですか?あれは襲われていたのですよ。」

「しかし、檻に閉じ込めるような卑劣な男を好いていたなんて、

哀れな奴だな。君はこれから、どうする?一緒に警察に行くか?」

「警察はいやだ。それに僕の身体はもう、薬なしでは生きられない

んだ。こうなったら、死んだほうがましだ。」

リチャードはそう言うと、部屋に灯されていたろうそくを倒して、

カーテンに火をつけた。火は見る見るうちに燃え上がり、リチャード

はあっという間に炎に包まれてしまった。

「リチャード!!」

助けようとするシエルをセバスチャンは遮り、シエルだけかついで

屋敷から脱出した。安全な所までたどり着くと、セバスチャンは肩

に担いでいたシエルをおろした。炎は瞬く間に燃え広がり、屋敷を

焼き尽くした。シエルは何故リチャードが死を選んだのか、また、

叔父を愛したのか理解できなかった。セバスチャンはシエルの肩を

そっと抱き寄せてこう言った。

「人にはそれぞれの考え方や幸せがあるのですよ。リチャード様は

鳥籠の中の居心地が良かったのでしょう。愛に飢えた子供が陥り

やすい甘い罠から、抜け出すことを恐れるあまり、リチャード様は

死を選んだのです。」

燃え盛る炎が夜の闇を照らしていた。リチャードは叔父といて幸せ

だったのだろうか。本当の愛も知らないまま火を放ち死んでいった

リチャード。哀れという言葉では片付けられないとシエルは思った。

屋敷を燃やす炎が夜空に立ち昇り、まるでリチャードの魂をあの世

に導いているようだった。

「帰りましょう坊ちゃん。ここにいてもする事がもうありませんから。」

「随分と冷たいんだな。リチャードも助けようと思えば助けられた

のに・・・」

「私は檻に閉じ込められて、そこから出たいと思わない人間に興味

ありません。生きる気力のない人間を助けるのは無意味というもの

です。」

「僕がもし、あの日、死にたいと思っていたのなら、お前は現れな

かったのか?」

「はい、さようでございます。しかし、坊ちゃんはあの日、生きたい

と願った。ですから、私が今ここにいるのです。私はいつまでもどこ

までも坊ちゃんのおそばにおります。あくまで執事ですから。」

セバスチャンの甘い誘惑にも似た微笑にシエルは思わず目をそら

した。そして、リチャードと自分を重ね合わせて感情的になっていた

のだと気づいた。

「帰るぞ。」

シエルは目を伏せたまま、歩きだした。夜の闇は暗く、ガートランド

だけが赤々と燃えていた。深い闇の中へシエルは帰っていった。

(完)

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

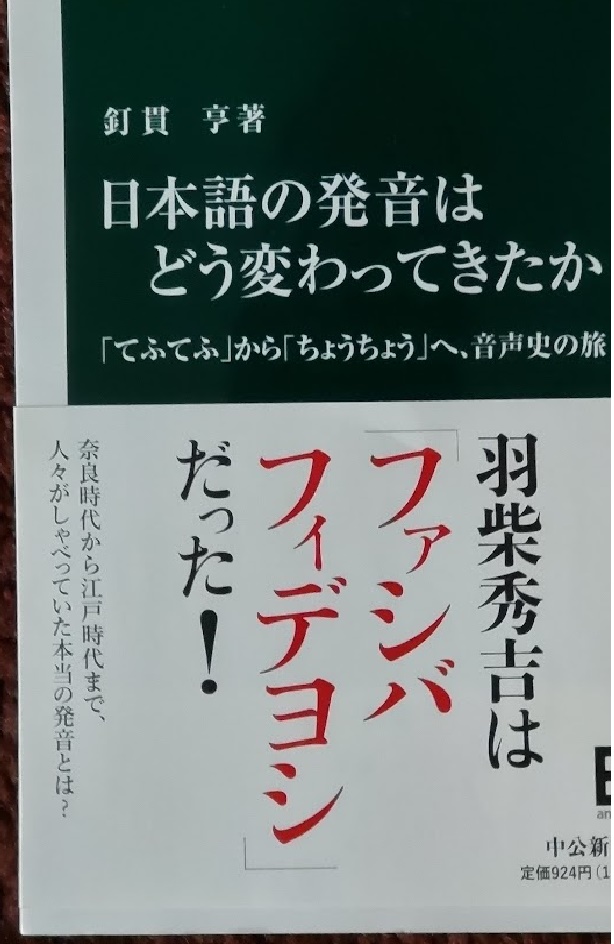

- 最近、読んだ本を教えて!

- 分かります タイムマシンがなくてもね

- (2024-11-26 09:02:54)

-

-

-

- 本のある暮らし

- 《画像》鶏肉のチンジャオロース&ア…

- (2024-11-24 17:38:10)

-

-

-

- この秋読んだイチオシ本・漫画

- [年賀状作成ツール etc.]|[楽天…

- (2024-11-26 18:15:17)

-

© Rakuten Group, Inc.