PR

カレンダー

キーワードサーチ

さて今日も学会旅日記、「フォーサム大阪2013参戦記」の続きです。

7月14日(日)、この日最初に参加したのは「基礎から学べるHCL(ハードコンタクトレンズの略語)」というセッションでした。

HCLは酸素透過性が良いことから、20年程前にはコンタクトレンズ処方の主流だったのですが、長期間(20年以上)使っていると高率に眼瞼下垂(がんけんかすい:まぶたが下がってくること)を起こすことが知られるようになり、SCL(ソフトコンタクトレンズ)の材質改善で酸素透過性が良くなってHCLにほぼ追いついたこともあり、 最近ではその処方数は急減しています。この「HCL性の眼瞼下垂」の原因は未だにはっきりとは確定していないのですが、HCLはSCLに較べてレンズに厚みがあり、それが上まぶたの中にあるミュラー筋という組織を慢性的に刺激することによって擦れて痛んでしまい、それでまぶたが下がってしまうというのが今現在一番有力な説です。

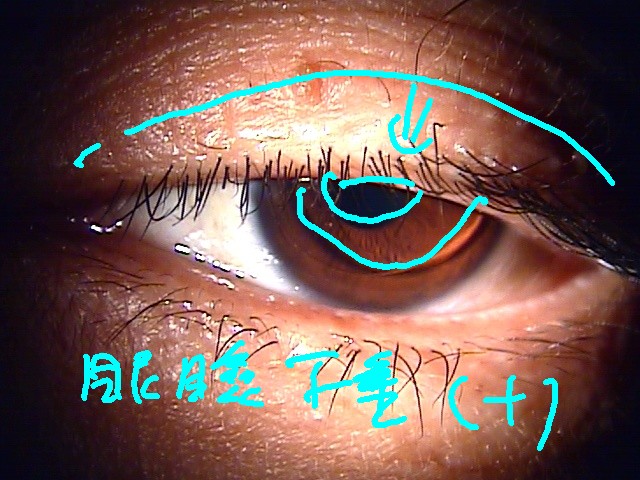

具体例を1つ見ておきましょう。下の患者様はまだ40歳代に入ったばかりの女性ですがHCL使用暦が25年、「最近まぶたが下がってしまい、おでこの筋肉を使って無理矢理眼を開けないと物が見えにくい。また眠くも無いのに友達から「眠いの?」と良く聞かれる。」という訴えで来院されました。

HCLの長年の使用のせいで完全にまぶたが下がってしまっており、こうなるとまぶたを吊り上げる手術をしないともう回復はしません。こういった患者様は本当にたくさんいらっしゃいます。

そのため私は現在患者様には「極力HCLを処方しない」ことを大原則としているのですが、それでも強度近視、不正乱視、円錐角膜(えんすいかくまく:黒目の真ん中が尖がっている)などのためにどうしてもHCLでしか視力を出せない患者様も一定の数でいらっしゃいます。ただ逆に言うと、現在HCLを処方せざるを得ない状況というのは同時に難しい目の状態であることが多くなっており、HCLの処方の難易度と言うのは実は以前よりも上がっているともいえます。

今回のセッションではそんなHCL処方についてしっかりと復習することが出来て大変勉強になりました。以下にそのエッセンスを自分用のメモ書きとしてまとめておきます。眼科専門医向けの内容となることを御了承下さい。

正常の角膜ではケラト値の平均値よりも2段階フラット、つまり0.05~0.1ミリ大きいベースカーブのテストレンズを選択すると良い。

強度近視の場合には頂点間距離補正や、レンズの上方偏位を予防するためにフロントカットという特別なHCLへの加工が必要である。

直乱視の場合は弱主経線値を参考にベースカーブを選択する。

ケラト値が測定できるような軽度の円錐角膜では十分に普通の球面レンズで対応できる。その場合ベースカーブは7.80ミリ前後を第一に選択する。そしてレンズ下方の浮きを気にしない。角膜上方の圧迫が無いかが最重要ポイント。またオルソケラトロジー効果で角膜形状が改善する効果もある。

瞼裂班がある患者様では、HCLへの溝加工でセンタリングを改善させたり、エッジリフトを上げて物理的な摩擦を減らすのが有用。

-

さよなら、US-4000。 2024.06.03

-

近視の進行を抑える魔法の方法を教えます。 2024.05.17

-

アレジオン眼瞼クリーム、実際に試してみ… 2024.05.14