カテゴリ: カクテルブック

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[カクテルブック] カテゴリの最新記事

-

前田米吉氏著の『コクテール』がNHK・BSの… 2023/01/27

-

『コクテール』(前田米吉著)の英語版『K… 2022/09/19

-

『コクテール』(前田米吉著、1924年刊)… 2022/08/17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

◆「Harry's ABC Of Mixing Cocktails」にみるクラシック・カクテル

17.スコッチ・ハイボール(Scotch Highball)

「ハイボール(Highball)って、カクテルなの?」と疑問に思われる方も多いかもしれませんが、バー業界ではハイボールもれっきとしたカクテルの一つなのです。蒸留酒(主としてウイスキー)とソーダと氷(お好みでレモンピール等)。材料やつくり方は極めて単純ですが、だからこそ、お酒の選択やつくる過程での小さなこだわりが、その完成度に大きく影響するドリンクでもあります。

欧米では、ウイスキーなどの蒸留酒は当初、ソーダを加えない「クラスタ(Crusta)」「デイジー(Daisy)」「コブラー(Cobbler)」等の飲み方がまず発展してきました。このため、 「ハイボール」が普及し始めるのは意外に遅く19世紀後半になってからで、欧米のカクテルブックで初めてハイボールが登場するのも、うらんかんろが調べた限りでは、1882年刊の「Bartender's Manual」(Harry Johnson著)が最初です。 少なくともこの頃(1880年代)には、バーや一般家庭では、それなりに知名度のある飲み方になっていたようです。

なお、現代では単にハイボールと言えば、「ウイスキーのソーダ割り」を指すことが多いのですが、 20世紀前半までは、ハイボールのベースのお酒は必ずしもウイスキーとは限らず、ベースが蒸留酒であれば(時には一部の醸造酒でも!)、原則何でも「ハイボール」と呼んでいました。

時代が進むにつれて、「ハイボール」のベースの酒はウイスキーがメインとなります。「Harry's ABC Of Mixing Cocktails」(1919年刊、ハリー・マッケルホーン著)では 「Scotch Highball」という名前で登場 しています。そのレシピは分量表記ではなく、文章で綴られていますが、 内容も同時代のカクテルブックとは違い、異彩を放っています。「大きめのタンブラーに角氷を1個入れ、レモンピールをする。ウイスキーを客(Customer)に渡し、自身で(好みの量を)注いでもらう。そしてソーダで満たす」。 マッケルホーンが「客自身が、好みの濃さ、味わいに仕上げればいい」と思っていたのが面白いところです。

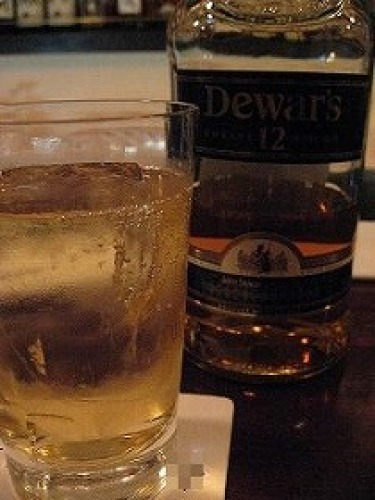

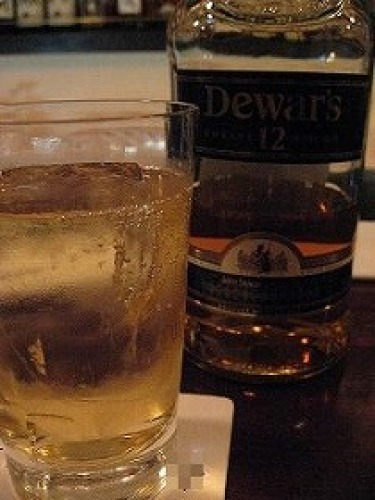

ちなみに日本では現在でも、ウイスキーのソーダ割りは「ハイボール」という言い方が一般的ですが、 米国も含む現代の欧米では、「スコッチ・アンド・ソーダ(Scotch and Soda)」と言わなければ、なかなか通じません。 「ハイボール」は欧米では現在でも、あくまで「蒸留酒のソーダ割り」というお酒に過ぎず、蒸留酒の種類を指定しなければ、なかなか理解してもらえないようです( 写真 =Scotch Highball @ Morita Bar, Osaka)。

また、「ハイボール」と言えば、現代では通常はソーダ割りを指しますが、 欧米では、昔から「****・ハイボール」というカクテルは必ずしもソーダ(炭酸水)割りではありませんでした。 実際、古い1890~1930年代くらいのカクテルブックでは、水やジンジャー・エールなどで割っても「****・ハイボール」と呼んでいます。「ハイボール」という名前の由来として、「ソーダの泡がプクプクと上へ立ち上がる様からその名が定着した」と記しているカクテルブックがありますが、この説明にはまったく根拠がないことになります(ハイボールの語源・由来については、拙ブログの 「カクテルの逸話連載(45)」 ご参照を)。

日本でも1950年代までのカクテルブックには、欧米の影響の残っていたのか、水で割っても、ジンジャー・エールで割っても「****・ハイボール」と呼んでいるケースが目に付きます。 しかし時代が進むにつれて、「****・ハイボール」という呼称は、ソーダで割ったロング・カクテルに限定的に使われるようになり、今日に至っています。

それでは、1880~1940年代の主なカクテルブック(「Harry's ABC…」以外)は「(スコッチ・)ハイボール」をどう取り扱っていたのか、ひと通りみておきましょう。

・「How To Mix Drinks」 (ジェリー・トーマス著、1862年刊)米、 「American Bartender」 (ウィリアム・T・ブースビー著、1891年刊)米、 「173 Pre-Prohibition Cocktails)」 & 「The Ideal Bartender」 (トム・ブロック著、1917年刊)米、 「Cocktails by “Jimmy” late of Ciro's」 (1930年刊)米 以上5冊には掲載なし

・「Bartender’s Manual」 (ハリー・ジョンソン著、1882年刊)米 ウイスキー1Wineglass、角氷(Lump of Ice)2~3個、ソーダ

・「Modern American Drinks」 (ジョージ・J ・カペラー著、1895年刊)米 スコッチ・ウイスキー1jigger、角氷1個、ソーダ

・「Dary's Bartenders' Encyclopedia」 (ティム・ダリー著、1903年刊)米 ウイスキー1Wineglass、小さめの角氷1~2個、ソーダ

・「Bartenders Guide: How To Mix Drinks」 (ウェーマン・ブラザース編、1912年刊)米 バーボン(またはライ、スコッチ)・ウイスキー1Wineglass、角氷1個、ソーダ

・「The Savoy Cocktail Book」 (ハリー・クラドック著、1930年刊)英、ウイスキー1Glass、角氷1個、ソーダ(好みでジンジャー・エールを使っても可)、好みでレモンピールを

・「The Artistry Of Mixing Drinks」 (フランク・マイアー著 1934年刊)仏 ウイスキー1Glass、角氷1個、ソーダ(※「ブランデー、ジン、ラム等でも同様に」と)

・「World Drinks and How To Mix Them」 (ウィリアム・T・ブースビー著、1934年刊行)米 ウイスキー1.5jigger(約70ml)、角氷数個、ソーダ

・「The Official Mixer's Manual」 (パトリック・ダフィー著、1934年刊行)米 ウイスキー1~2jigger、角氷、ソーダ、好みでレモンピール(※「その他の蒸留酒等でも同様に」と)

・「The Old Waldorf-Astoria Bar Book」 (A.S.クロケット著 1935年刊)米 ウイスキー1jigger(約45ml)、角氷、ソーダ(※「その他の蒸留酒等でも同様に」と)

・「Mr Boston Bartender’s Guide」 (1935年初版刊)米 スコッチ・ウイスキー2onz(60ml)、角氷1個、ジンジャーエール(ソーダでも可)、好みでレモンピール

・「Café Royal Cocktail Book」 (W.J.ターリング著 1937年刊)英 ウイスキー(バーボン、ライ、スコッチ、アイリッシュ)1Glass、角氷1個、ソーダ(好みでジンジャー・エールを使っても可)、好みでレモンピールを

・「Trader Vic’s Book of Food and Drink」 (ビクター・バージェロン著 1946年刊)米 ウイスキー4分の1、角氷2個、ソーダ4分の3(※「Scoth and Soda」の名で掲載)

なお、日本へはスコッチ・ハイボールは、 少なくとも1920年代までに伝わり、「カクテル(混合酒調合法)」(秋山徳蔵著、1924年刊)にも収録されています。 ただし、秋山氏のレシピは「好みの量のウイスキーと冷たいソーダ水」だけです。氷の長期保存法については、明治維新以降、岩塩やオガクズを使う等の方法はある程度は確立されていましたが、この時代、氷はまだ大変貴重なものでした。氷を保管する大掛かりな設備(氷室)を持っていたのは一流ホテルの厨房くらいで、街場のバーではそう大量には保管できなかったでしょう(秋山氏が働いていた宮内庁の厨房はどうだったのでしょうか)。

昭和の初めには、氷式の木製冷蔵庫が商品化されました。しかし、氷はあくまで保冷のためのもので、ドリンクに直接入れることは少なかったようです。 秋山氏のレシピは氷を入れない「サンボア・スタイルのハイボール」に近いですが、ウイスキーはもちろん常温保存(サンボアグループは冷凍庫保存の店が多い)なので、冷たさを感じるのは最初の一口だけだったかもしれません。もっとも、現代でも欧米のバーでは、スコッチ・アンド・ソーダを頼んでも氷はほんのわずかしか入れてくれません。これは元々、冷たいアルコール・ドリンクをあまり好まない文化(人種)的な背景があるのでしょう(英国でも、パブで出されるビールは概してぬるいのです)。

日本のバーの現場で、氷が日常的に登場するのは、木製の氷式冷蔵庫が普及し始めた1925〜30年頃以降で、さらに、気兼ねなく使えるようになるのは実用型の電気冷蔵庫・冷凍庫がお目見えした1950年代になってからです。 バーに氷があるのは当たり前に思っている現代の私たちですが、冷たいハイボールを味わう幸せを感じる時、どうか、初期のバー文化を支えていた人たちの苦労に、少しだけでも思いを寄せてみてください。

・こちらもクリックして見てねー! → 【人気ブログランキング】

17.スコッチ・ハイボール(Scotch Highball)

「ハイボール(Highball)って、カクテルなの?」と疑問に思われる方も多いかもしれませんが、バー業界ではハイボールもれっきとしたカクテルの一つなのです。蒸留酒(主としてウイスキー)とソーダと氷(お好みでレモンピール等)。材料やつくり方は極めて単純ですが、だからこそ、お酒の選択やつくる過程での小さなこだわりが、その完成度に大きく影響するドリンクでもあります。

欧米では、ウイスキーなどの蒸留酒は当初、ソーダを加えない「クラスタ(Crusta)」「デイジー(Daisy)」「コブラー(Cobbler)」等の飲み方がまず発展してきました。このため、 「ハイボール」が普及し始めるのは意外に遅く19世紀後半になってからで、欧米のカクテルブックで初めてハイボールが登場するのも、うらんかんろが調べた限りでは、1882年刊の「Bartender's Manual」(Harry Johnson著)が最初です。 少なくともこの頃(1880年代)には、バーや一般家庭では、それなりに知名度のある飲み方になっていたようです。

なお、現代では単にハイボールと言えば、「ウイスキーのソーダ割り」を指すことが多いのですが、 20世紀前半までは、ハイボールのベースのお酒は必ずしもウイスキーとは限らず、ベースが蒸留酒であれば(時には一部の醸造酒でも!)、原則何でも「ハイボール」と呼んでいました。

時代が進むにつれて、「ハイボール」のベースの酒はウイスキーがメインとなります。「Harry's ABC Of Mixing Cocktails」(1919年刊、ハリー・マッケルホーン著)では 「Scotch Highball」という名前で登場 しています。そのレシピは分量表記ではなく、文章で綴られていますが、 内容も同時代のカクテルブックとは違い、異彩を放っています。「大きめのタンブラーに角氷を1個入れ、レモンピールをする。ウイスキーを客(Customer)に渡し、自身で(好みの量を)注いでもらう。そしてソーダで満たす」。 マッケルホーンが「客自身が、好みの濃さ、味わいに仕上げればいい」と思っていたのが面白いところです。

ちなみに日本では現在でも、ウイスキーのソーダ割りは「ハイボール」という言い方が一般的ですが、 米国も含む現代の欧米では、「スコッチ・アンド・ソーダ(Scotch and Soda)」と言わなければ、なかなか通じません。 「ハイボール」は欧米では現在でも、あくまで「蒸留酒のソーダ割り」というお酒に過ぎず、蒸留酒の種類を指定しなければ、なかなか理解してもらえないようです( 写真 =Scotch Highball @ Morita Bar, Osaka)。

また、「ハイボール」と言えば、現代では通常はソーダ割りを指しますが、 欧米では、昔から「****・ハイボール」というカクテルは必ずしもソーダ(炭酸水)割りではありませんでした。 実際、古い1890~1930年代くらいのカクテルブックでは、水やジンジャー・エールなどで割っても「****・ハイボール」と呼んでいます。「ハイボール」という名前の由来として、「ソーダの泡がプクプクと上へ立ち上がる様からその名が定着した」と記しているカクテルブックがありますが、この説明にはまったく根拠がないことになります(ハイボールの語源・由来については、拙ブログの 「カクテルの逸話連載(45)」 ご参照を)。

日本でも1950年代までのカクテルブックには、欧米の影響の残っていたのか、水で割っても、ジンジャー・エールで割っても「****・ハイボール」と呼んでいるケースが目に付きます。 しかし時代が進むにつれて、「****・ハイボール」という呼称は、ソーダで割ったロング・カクテルに限定的に使われるようになり、今日に至っています。

それでは、1880~1940年代の主なカクテルブック(「Harry's ABC…」以外)は「(スコッチ・)ハイボール」をどう取り扱っていたのか、ひと通りみておきましょう。

・「How To Mix Drinks」 (ジェリー・トーマス著、1862年刊)米、 「American Bartender」 (ウィリアム・T・ブースビー著、1891年刊)米、 「173 Pre-Prohibition Cocktails)」 & 「The Ideal Bartender」 (トム・ブロック著、1917年刊)米、 「Cocktails by “Jimmy” late of Ciro's」 (1930年刊)米 以上5冊には掲載なし

・「Bartender’s Manual」 (ハリー・ジョンソン著、1882年刊)米 ウイスキー1Wineglass、角氷(Lump of Ice)2~3個、ソーダ

・「Modern American Drinks」 (ジョージ・J ・カペラー著、1895年刊)米 スコッチ・ウイスキー1jigger、角氷1個、ソーダ

・「Dary's Bartenders' Encyclopedia」 (ティム・ダリー著、1903年刊)米 ウイスキー1Wineglass、小さめの角氷1~2個、ソーダ

・「Bartenders Guide: How To Mix Drinks」 (ウェーマン・ブラザース編、1912年刊)米 バーボン(またはライ、スコッチ)・ウイスキー1Wineglass、角氷1個、ソーダ

・「The Savoy Cocktail Book」 (ハリー・クラドック著、1930年刊)英、ウイスキー1Glass、角氷1個、ソーダ(好みでジンジャー・エールを使っても可)、好みでレモンピールを

・「The Artistry Of Mixing Drinks」 (フランク・マイアー著 1934年刊)仏 ウイスキー1Glass、角氷1個、ソーダ(※「ブランデー、ジン、ラム等でも同様に」と)

・「World Drinks and How To Mix Them」 (ウィリアム・T・ブースビー著、1934年刊行)米 ウイスキー1.5jigger(約70ml)、角氷数個、ソーダ

・「The Official Mixer's Manual」 (パトリック・ダフィー著、1934年刊行)米 ウイスキー1~2jigger、角氷、ソーダ、好みでレモンピール(※「その他の蒸留酒等でも同様に」と)

・「The Old Waldorf-Astoria Bar Book」 (A.S.クロケット著 1935年刊)米 ウイスキー1jigger(約45ml)、角氷、ソーダ(※「その他の蒸留酒等でも同様に」と)

・「Mr Boston Bartender’s Guide」 (1935年初版刊)米 スコッチ・ウイスキー2onz(60ml)、角氷1個、ジンジャーエール(ソーダでも可)、好みでレモンピール

・「Café Royal Cocktail Book」 (W.J.ターリング著 1937年刊)英 ウイスキー(バーボン、ライ、スコッチ、アイリッシュ)1Glass、角氷1個、ソーダ(好みでジンジャー・エールを使っても可)、好みでレモンピールを

・「Trader Vic’s Book of Food and Drink」 (ビクター・バージェロン著 1946年刊)米 ウイスキー4分の1、角氷2個、ソーダ4分の3(※「Scoth and Soda」の名で掲載)

なお、日本へはスコッチ・ハイボールは、 少なくとも1920年代までに伝わり、「カクテル(混合酒調合法)」(秋山徳蔵著、1924年刊)にも収録されています。 ただし、秋山氏のレシピは「好みの量のウイスキーと冷たいソーダ水」だけです。氷の長期保存法については、明治維新以降、岩塩やオガクズを使う等の方法はある程度は確立されていましたが、この時代、氷はまだ大変貴重なものでした。氷を保管する大掛かりな設備(氷室)を持っていたのは一流ホテルの厨房くらいで、街場のバーではそう大量には保管できなかったでしょう(秋山氏が働いていた宮内庁の厨房はどうだったのでしょうか)。

昭和の初めには、氷式の木製冷蔵庫が商品化されました。しかし、氷はあくまで保冷のためのもので、ドリンクに直接入れることは少なかったようです。 秋山氏のレシピは氷を入れない「サンボア・スタイルのハイボール」に近いですが、ウイスキーはもちろん常温保存(サンボアグループは冷凍庫保存の店が多い)なので、冷たさを感じるのは最初の一口だけだったかもしれません。もっとも、現代でも欧米のバーでは、スコッチ・アンド・ソーダを頼んでも氷はほんのわずかしか入れてくれません。これは元々、冷たいアルコール・ドリンクをあまり好まない文化(人種)的な背景があるのでしょう(英国でも、パブで出されるビールは概してぬるいのです)。

日本のバーの現場で、氷が日常的に登場するのは、木製の氷式冷蔵庫が普及し始めた1925〜30年頃以降で、さらに、気兼ねなく使えるようになるのは実用型の電気冷蔵庫・冷凍庫がお目見えした1950年代になってからです。 バーに氷があるのは当たり前に思っている現代の私たちですが、冷たいハイボールを味わう幸せを感じる時、どうか、初期のバー文化を支えていた人たちの苦労に、少しだけでも思いを寄せてみてください。

・こちらもクリックして見てねー! → 【人気ブログランキング】

PR

X

Comments

Free Space

▼Bar UKでも愛用のBIRDYのグラスタオル。二度拭き不要でピカピカになる優れものです。値段は少々高めですが、値段に見合う価値有りです(Lサイズもありますが、ご家庭ではこのMサイズが使いやすいでしょう)。

▼切り絵作家・成田一徹氏にとって「バー空間」と並び終生のテーマだったのは「故郷・神戸」。これはその集大成と言える本です(続編「新・神戸の残り香」もぜひ!)。

▼コロナ禍の家飲みには、Bar UKのハウス・ウイスキーでもあるDewar's White Labelはいかが?ハイボールに最も相性が良いウイスキーですよ。

▼ワンランク上の家飲みはいかが? Bar UKのおすすめは、”アイラの女王”ボウモア(Bowmore)です。バランスの良さに定評がある、スモーキーなモルト。ぜひストレートかロックでゆっくりと味わってみてください。クールダウンのチェイサー(水)もお忘れなく…。

グラスタオル Mサイズ クールグレー 40×70cm BIRDY. Supply【追跡可能メール便 送料無料】

価格:2090円(税込、送料無料)

(2021/5/18時点)

神戸の残り香 [ 成田一徹 ]

価格:1980円(税込、送料無料)

(2021/5/29時点)

あす楽 時間指定不可【送料無料】 デュワーズ ホワイトラベル 40度 700ml×12 40度 1ケース12本入 スコッチ ウイスキー ホワイトラベル DEWARS RSL

価格:13794円(税込、送料無料)

(2021/5/29時点)

ボウモア 12年 700mlアイラ スコッチ シングルモルト whisky_YBW12 [likaman_BO12][ウイスキー][ウィスキー][長S]

価格:3102円(税込、送料別)

(2021/11/29時点)

Freepage List

Bar UK・ドリンクメニュー

Bar UK・フードメニュー

Bar UK 写真日記

リカル連載「カクテル・ヒストリア」

連載「禁酒法時代の米国ーー酒と酒場と庶民のストーリー」

連載「今宵も、BARへ」ーー私的入門講座20章

歴史に残る偉大なバーテンダーたち

Harry's ABC of Mixing Cocktailsの中身とは?

【改訂新版】カクテルーーその誕生にまつわる逸話

【復刻連載】『カクテル(混合酒調合法)』&『コクテール』

カクテルの知識【必読】シリーズ

ITTETSU GALLERY:知られざるバーと酒の世界(1)

成田一徹プロフィール

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(1)

ITTETSU GALLERY 案内(1)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(2)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(3)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(4)

ITTETSU GALLERY 案内(2)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(5)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(6)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(7)

【ITTETSU GALLERY:知られざるバーと酒の世界】作品一覧

Bar UK 毎月の店休日

知っておきたい法律知識

言葉の玉手箱

旅は楽しい

おすすめミステリー

忘れ得ぬ人たち

おすすめ旨い店

これまでに登場したBar

「続^9・炸醤麺」

はなだんなさん

LADY BIRD の こんな… Lady Birdさん

きのこ徒然日誌 … aracashiさん

きんちゃんの部屋へ… きんちゃん1690さん

猫じゃらしの猫まんま 武則天さん

久里風のホームページ 久里風さん

閑話休題 ~今日を… 汪(ワン)さん

BARで描く絵日記 パブデ・ピカソさん

ブログ版 南堀江法… やまうち27さん

イタリアワインと音… yoda3さん

LADY BIRD の こんな… Lady Birdさん

きのこ徒然日誌 … aracashiさん

きんちゃんの部屋へ… きんちゃん1690さん

猫じゃらしの猫まんま 武則天さん

久里風のホームページ 久里風さん

閑話休題 ~今日を… 汪(ワン)さん

BARで描く絵日記 パブデ・ピカソさん

ブログ版 南堀江法… やまうち27さん

イタリアワインと音… yoda3さん

© Rakuten Group, Inc.

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2013ca2b.301d3381.2013ca2c.4357ce87/?me_id=1384774&item_id=10000198&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbarandwine%2Fcabinet%2F20200525-02%2Fgtm-cg.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fcf0d22.4361edb8.1fcf0d23.5e36bb19/?me_id=1213310&item_id=11576359&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3430%2F34300346.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/203c1da8.7c40f7cb.203c1da9.828bc973/?me_id=1322933&item_id=10004340&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwhisky%2Fcabinet%2Fitem-logo%2F510048-12.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/203c1da8.7c40f7cb.203c1da9.828bc973/?me_id=1322933&item_id=10002983&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwhisky%2Fcabinet%2Fitem%2F510135_box.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)