PR

Calendar

Keyword Search

Comments

Freepage List

基本事情 写経一覧表(総合)[更新日付]

関連情報(アジア)

関連情報(中南米)

関連情報(ヨーロッパ)

関連情報(中東地区)

関連情報(アフリカ)

関連情報(北米ほか)

「年月日」から記事にアクセスする方法

世界規模データ

外国政府の統計 の出所

自由が丘氏等の寄稿一覧表(総合と自由が丘氏)

仮想旅行・歴史

鈴村興太郎博士の講話など

宇治見氏寄稿「ブラジル日本移民100年史」等

寺尾公男遺稿集

金剛山仙人

青雲荘亭主

ピケティ理論、所得格差分析など

山崎博司氏「こころの友」HPの一部保存

諸問題その他

司馬遼太郎「日本人とは何か」

マドレーヌ氏特別寄稿

Tsunami氏&Tigers&Mitsuya & Moomin Papa

土佐の高知(ふるさと)

父の癌闘病記

大学時代の思い出

会社勤務時代の思い出(OB時代も)

地元

海外出張

福島第一原発事故、地震、災害などへの対応

スポーツ・健康・病気関連(総合)

神尾米さんの「現代テニス」

宇宙・地球の未知

PCなど家電一般&HPやML & Fishing Mails

政治、法務関係など

年金など

ドキュメンタリーやドラマ・小説など

気候変動、資源・エネルギーなど

各種統計など

調理など

公害

家事一般(DIYを含む)

宗教

Category

寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)

(64)自由が丘氏寄稿文

(189)Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など

(326)政治・経済(国内統計etc.)

(645)世界、国際比較(国際統計etc.)

(224)生活全般

(125)基本事情(各国)

(114)アジア州

(245)ヨーロッパ州

(273)北米地区

(177)中南米地区

(112)オセアニア州

(94)中東地区

(51)アフリカ州

(126)宇宙の不思議・開発etc.

(71)気候変動など

(7)津波・自然災害

(30)自然の脅威、驚異etc.

(46)資源・エネルギー(陸・海洋etc.)

(49)発電・原発事故・放射能事故

(74)金融(事件含む)

(128)PC・家電

(229)スポーツ・余暇・車

(262)栄養・健康

(142)病気・伝染病など

(181)事故・災害

(102)福祉・厚生・年金問題

(59)公害

(15)流通(商品)・廃棄関連

(17)新技術

(30)友人・知人・地縁等

(40)土佐の高知

(63)夢

(49)お墓・葬儀・戸籍

(24)ガーデニング&DIY

(14)TV番組

(15)海外旅行

(6)国防/テロなど

(41)財政・税・電子証明など

(28)自治体、地元、遺産など

(37)店舗

(6)公衆道徳/法律など

(26)裁判/調停

(7)宗教

(21)ブログ

(31)テンプレート(表形式etc.)

(3)DVD収録など

(6)ホームページ、ウエブ会議など

(48)祝い事など

(13)会社時代

(22)学生時代

(7)物語り

(43)経済学研究

(26)思考紀行

(73)作業中マーク(終了次第削除)

(0)★

昨日は、大学時代に論戦を張った友好大学間の

OB有志会があり、知人が特別講演するというので聴講に出かけた。

メンバーではなくゲストである。

学生時代から何故か気が合うゼミ友との

凸凹コンビの聴講である。

「頭脳」と「背」は彼に任しておけばいいという単純な関係である・・・

”spinach” の関係というらしい。

講演の内容は難解な「社会的選択の理論」であり、

呆けの小生には理解するのが無理であるが、

判りやすかった部分だけ紹介したい。

紹介と言っても、判る部分だから、小生の意見となっている。

講演者の高邁な意見ではない! と思って欲しい。

★

その部分は選挙である。

Brexitと言う「EUから離脱か残留か」の国民投票が英国

(=Britain)で行われて、体制は「残留」が優勢と思っていたのが

蓋を開けると、アララ・・離脱が多かった・・みんな後の祭り!であった。

この、国民総員が自分の意見を言えるはずの直接選挙でさえ、

「自分の意見」がすんなりと全体の意見に反映されない

事実が証明されている。

直感的には直接選挙こそ民衆の意見を最も表すはずのものが、

直接選挙が終わったら全く反対の方が望ましかったのに、

もう一度やり直すべきだという意見が体制の中で燻っている。

★

///

この理由はなんだろうか。

議会による議決は、

マニフェストの公開により国民の意見を集約した政党同士が

議事に時間をかけて熟議討論した末に議事を最終採決する。

国民投票は、あまりにも簡単な Yes or No であり、

簡単な票決のようであるが、その採決を受け入れた場合の

現時点での、また、将来にわたっての良否が簡単ではないことが多い。

受け入れた場合の良否についての見解を吟味するのに、

問題の所在を如何に把握するかは国民の乏しい情報・知識に

依存することになる。

国民には現時点での採否についての功罪さえ分かり難いのであり、

さらに採否した場合の将来までの世の見通しは不可能である。

つまりは、公正でBestな情報などはありえないのである。

国民に歪みのない判断が出来るような「公正な情報提供の状態」が

保証されるとは思われない。

さらには、選択された議事を投票前の「公約通りに」、

実行できるリーダーシップが発揮されることも期待できない。

(呆けの小生にも日本でマニフェストを守らず国民の顰蹙を買い

政権逆転に至った政党を見ている。名前を変えても国民は

「後の祭り」を何度もは繰り返さないようだ。)

///

★

英国では「離脱」と決定したが、

国民投票そのものに「投票行為での疑惑」ではなく、

1.もう一度国民投票をやり直して貰いたいという意見があり

2.「離脱で不要になる拠出金を国営医療制度に回す」というUKIP党首が

国民投票結果の「離脱」を受けて、「結果に満足しただけで辞任」した

3.「EUからの改革を引き出すためには離脱の投票も必要」という前市長

が離脱結果が出た後、残留を主張した首相の退陣で生じた新首相選挙

から離脱した・・・

ことなどで、直接選挙の効果自体に疑問が呈されている。

と同時に、選挙対象となった人物のマニフェスト違反、

被選挙権者のリーダーシップ欠如を露呈している。

理論的に直接民主主義に原理的矛盾があることは

1.一般不可能性定理・・・Kenneth Arrow

2.戦略的操作可能性・・・Allan Gibbard,Mark Satterthwaite

3.間接民主主義制度の道具的意義・・・Leif Johansen

でも明らかである。

///

さらに、より厳密にいえば、現時点での一般不可能性定理だけでなく

将来にわたる一般不可能性定理なのだろうか?

///

★

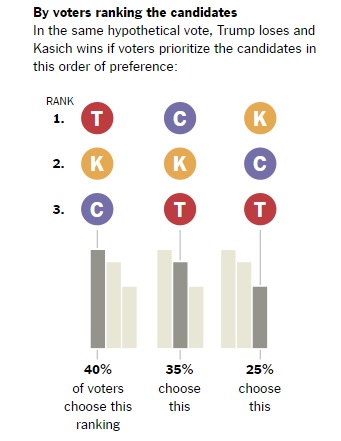

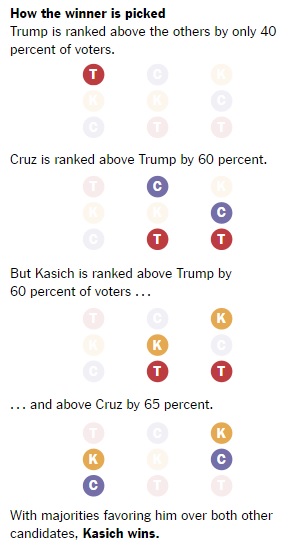

米国では、共和党大統領候補予備選挙でTrump氏が選ばれた。

しかしながら、相対多数決主義(=Plurality Rule)と

単純多数決主義(=Majority Rule)では選挙結果が違ったかも。

複数の候補者のうち、だれも、過半数を超えていない状態であり、

その場合に、

1.誰が一番なのかという選出方法と

2.他の者よりも上位に選ばれている状態を勘案する方法が考えられる。

1.ではTrumpだが、2.では’K'であり、'T'は'C'にも及ばなくなる。

<New York Times から: How Majority Rule

Might Have Stopped Donald Trump

by E.Maskin & A.Sen; April 28,2016

二人はノーベル賞経済学者>

///

呆け頭には、特に、50%を越える支持を持たない場合には、

他の候補と戦略的に改めて徒党を組めば、

徒党を組んだほうが勝者となる状態のような気がする。

そのことを言っているように思うが

間違いかも知れない。

兎に角、Trump氏の勝利は「完全に民主的な民の選択ではない」

ことが判る。

大衆の熱狂的扇動が奏功して、ヒットラーが成功した歴史的事実がある。

あの真面目で知られるドイツ国民が容易に暴走した歴史的事実は、

「唯一のものだけを優れているとみなす」ことからStartしたように思う。

最悪のモノを避けて、複数の選択の中からより優れたものを選んでいく

という過程を大事にしないと

「猪突猛進でまっしぐらに危険地帯へ飛び込む危険」がある。

これは、全ての国民が覚えている、戦時中に、愛国心?で他国に侵略した

かつて歩んだ苦い道であろう。

一つの宗教を神と信じて、そのためならば人類は滅びても良いというような

唯一の帰結を導く信念は、複数の中から選りすぐれたもの

(最悪のモノを避けながらである・・・)を選んでいくという

姿勢と真っ向から対立する。

環境変化に適合しながらも、「種」にとって(都合の)より良い方向に進む・・・

進化論を否定するのだから、考え方が違うのである。

進化論を信じても、都合の悪い歴史的事実は無視している宗教もありそうだ。

少なくても選挙制度には、唯一優れたものを探すよりも、

最も悪いものを避けて、よりよいものを選択する方法を推奨したい。

人類愛などは欠片もない人類が生まれてくることを、

「神」?は悲しんでいるに違いない。

呆けの小生は、

惑星Xが人類の悪癖を正すため?に周期的に地球を訪れると思う。

世の征服者、政治家、宗教者などは、

そのことを恐れて隠そうとしているようにも感じる次第。

旧約聖書にはきちんと書かれた歴史的事実?なのに・・・

脱線したが、八百万の神を信ずる・・・めいてい君は

そのように感じているのだ。

惚けが昂じ脱線したのかも・・・

///

★

このほかにも、日本の選挙では合区により

当該地域の民意が汲み取れるのかの大問題が起こっている。

EU離脱是非で国民投票を行った英国では、

スコットランドや北アイルランド、さらには首都では残留派が過半を占めており、

全国的には「離脱」が決まっても、情報攪乱操作の懸念もあり

禍根を残しているようである。

多数決における地域意見・少数派の意見の取り上げ方の

難しさが際だっていたのが、英国のEU離脱を問う国民投票である。

後任の残留派メイ新首相の手堅い離脱交渉の手腕が期待されている。

地域的な問題のほかには、世代間の問題がある。

日本では最近のこと選挙権が下限として18歳に引き下げられた。

学者の意見としては

1.さらに判断力無いものについて親権者などが代理権を持つ方法

2.上限としての考えもある。一定の年齢以上を無資格者として

強制的に排除しようというもの、などがある。

人間本来の尊厳を無視した選挙年齢設定、選挙資格の選定などは

安易に決めるべきではないであろう。

★

///

呆け頭には、難解な講演であった。

しかし、晩餐会を兼ねた講演会であったので、

美味しい料理とビールには満足した次第である。

★

早朝テニスで疲れてしまい、ブログが遅くなりました。

全ての扉の解錠のために、土日祝祭日は5時起きです。

★

-

SVBという銀行は企業の育成を主眼とするは… Apr 5, 2023

-

米国銀行16位のSVBの倒産=消滅と、中国… Mar 27, 2023

-

2022年6月の米国のモノの貿易赤字は… Aug 6, 2022