PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

まだ登録されていません

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: カテゴリ未分類

空堀、土塁、郭、建物の跡など館の遺構が整備されている。甲州街道は相模の国に通じるのでこの館は甲斐の国の西端を守る位置

にある。

勝沼氏館は、甲府盆地の東縁にある柏尾山大善寺から北西へ1キロほどの地点に位置し、大菩薩嶺を源とする日川の右岸、比高差

20m~30mの河岸段丘上、標高418m付近に立地する。甲斐の守護所が置かれた石和や甲府から見れば、国中東部の要とも位置付けらる。

勝沼氏館は、中心部分である内郭と、それを取り巻く複数の郭からなる外郭によって構成されている。勝沼氏館の南側は、眼下に日川を

臨む断崖が要害をなしており、勝沼氏館の北側は、江戸幕府が整備した五街道の1つ、甲州街道の成立に伴って誕生した勝沼宿が、現在も

よく面影を残している。日川には、中央線開通以降、岩崎や藤井から、ぶどうやワインを勝沼駅へと運ぶ主要路であった祝橋も残る。

<遺構>

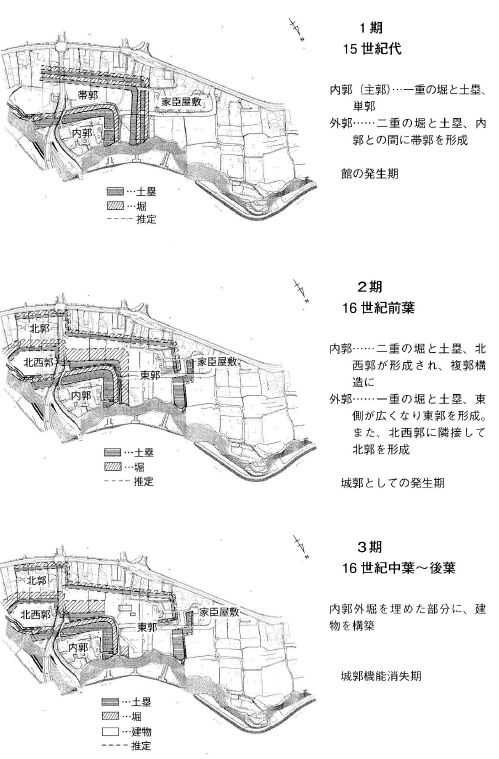

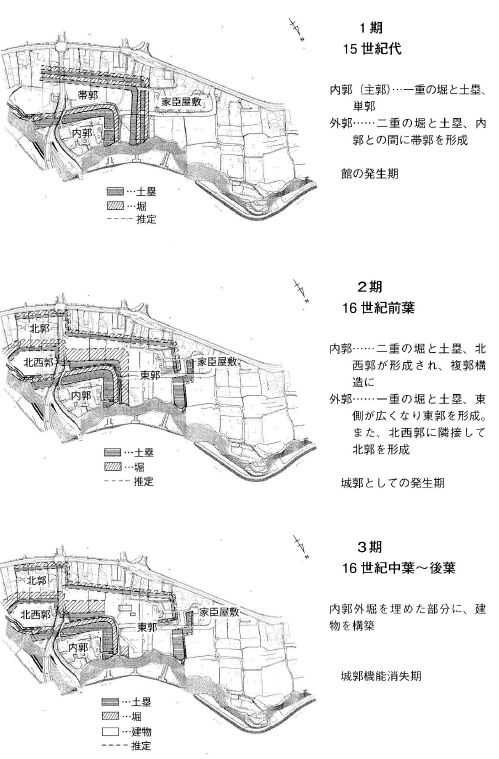

によって形成されていた。第二期は発達期であり、帯郭の範囲が拡大し、東郭、北西郭、北郭が形成されるようになった。第三期は館の

終焉期であり、内郭外堀・外土塁を埋め立てて、その上に建物を築くなど、館の防衛機能を失うような改変がなされるようになり、以後、

衰退に向かったと考えられる。なお、館の整備は、館の発展期である第二期を主体にすすめられている。各時期は発掘された考古資料などの

年代観から、第一期は15世紀代、第二期は16世紀前葉、第三期は16世紀中~後葉に比定されており、第二期の発展期はは、武田信友や

今井信甫らが館主として存在していた頃と重なる。内郭は、第一期では一重の堀と土塁によって囲郭された施設で、東側土塁の中央部分に

正門(大手)があったと考えられている。第二期になると堀と土塁が二重となり、堅牢さが増した様子がうかがえる。この時期に内郭正門

は、東側から北西側へ移ったと考えられ、北西郭、北郭へと郭が連なっていたことが想定されている。内郭の建物は、いずれも礎石を

用いた建物である。その中でも、二棟の南北棟の建物は内郭の中心的な施設と考えられるものであり、柱の配置から、一つは桁行八間半、

梁行三間、東・西・南側に縁がつく構造で、もう1つは桁行六間、梁行三間で、東側に縁がつく構造と考えられるもので、建物の規模も

発見された遺構のなかでも最大のものとなっている。また、これら中心施設の東側に一棟、南側に二棟、建物が並んでおり、これらも

中心施設に関連する建物として位置付けられる。中心施設からやや離れた南西の位置にある、桁行四間、梁行二間の建物は、炉を有した

土間構造と推定され、炉の中から鉄淬が発見されていることから、鍛冶工房と考えられている。城館の内部に工房が置かれるのは、全国的

にも珍しい事例である。また、この工房に隣接した石積みの水溜跡からは、溶融物などが付着した土師質土器破片が発見されており、

これらも工房に関連する遺物と考えられる。近年、その中に金粒が付着しているものの存在が明らかになり、工房が金の生産に関わる

施設でもあったことが推測され、注目を集めている。東郭は、内郭の東側に位置する郭で、第一期段階では勝沼氏館の領域に含まれて

いなかったが、第二期に館が拡張されると、郭として新設された。発掘調査によって、東郭の北半にあたる部分の状況が判明している。

東郭は一重の堀と土塁により囲郭されている。郭外への出入口は郭の東辺にあり、虎口の形態は、いわゆる食違い虎口となっており、

内郭と同様に、第一期と比べて館の防御性が向上していることがうかがえる。東郭内で発見された遺構は、東西に走る素掘りの水路と

掘立柱建物群で、内郭の建物のように礎石を用いたものはない。これは内郭の建物と東郭の建物の間に、明確な格差が存在したことを

示すものであろう。東郭の建物の中には、桁行二間、梁行一間の方形建物や、桁行三間、梁行一間の長方形建物が見られるが、これらは

それぞれ、炉や鉄滓、漆塗膜片、木片廃棄土抗などを伴うことから、鍛冶や木製品などの工房と考えられている。また、これら工房群

に隣接した水路から多量の木製品や未製品、工具、陶磁器類などが出土しており、生活用品のほか、工房に関わる遺物と考えられる

ものも含まれている。

<歴史>

勝沼氏館が築かれた時期は定かではないが、出土遺物の年代から15世紀代と考えられている。15世紀の甲斐は、上杉禅秀の乱や

守護代・有力国人の台頭、後継者争いなどの戦乱がつづき、不安定な時代であった。築造当初の館主については不詳であるが、秋山敬

は、栗原氏の一拠点であったとしている。館の名称ともなっている勝沼氏については、武田信虎の弟信友とその子信元が館主となり、

永禄3年(1560)、謀反の疑いをかけられて武田信玄に滅ぼされたとされるのが通説である。信友については、永正17年(1520)岩殿山

円通寺堂宇修理棟札写に「武田左衛門太輔信友」と見え、官職名が「左衛門大輔(太輔)」であることがわかる。また、信友の死後、

子の信元が館主となったとされるのが従来の通説であったが、近年では、「引導院日牌帳」に「勝沼今井相州」、また「勝山記」に

「勝ツ沼ノ相州」と、いくつかの記録に登場している今井相模守信甫(勝沼今井氏)が、館主として勝沼氏館に入部したと考えられて

いる。ただ、館主であった武田氏・今井氏共に「勝沼氏」を名乗ったという明確な証拠は見つかっておらず、名字としての「勝沼氏」が

存在したかどうかは今のところ不明である。「甲陽軍艦」によれば、永禄3年(1560)、謀反の疑いをかけられた「勝沼五郎」なる人物

が、武田信玄に謀反の疑いによって成敗される。この「勝沼五郎」がどの人物に比定できるかじゃ想像の域をでないが、今井氏の誰か

(信良か)がそれに比定できるものと考えられる。以後の館主の動向は不明であるが、館自体は16世紀を通じて存続したようであり、

江戸期に入ると畑や水田として耕地化していった。

<関連部将>栗原氏、武田信友、今井信甫</関連部将>

<出典>甲信越の名城を歩く 山梨編(山下孝司ほか)</出典>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.