続 おいらの小説作法

おいらの小説作法その8(番外編「川端康成と三島由紀夫」)(前編)本日より3日間、関ネットワークス「情報の缶詰」に掲載された「おいらの小説作法その8(番外編『川端康成と三島由紀夫』)」を連載します。

おいらの小説作法第8回である。これまで小説にまつわる話しを連載してきたが、ここいらで少々息抜きをして、文壇に関する都市伝説をお披露目しよう。あっと驚く話しばかりである。

1.川端康成影武者説

世の中には、いつの時代にもタブーというものがある。

ノーベル賞作家である川端康成氏(以下、敬称略)は小説を弟子に書かせていたという話しもそうである。この話しは出版界では常識であったが、今でも触れてはならないこととされている(注)。

実際、川端の晩年は睡眠薬中毒とノイローゼで小説など書ける状態ではなかったといわれる。

だから、北条誠(芥川賞候補作家、川端に師事)と沢野久雄(芥川賞候補作家、川端に恩顧を受ける。「小説川端康成」著者)が書いていたというのは有名な話しだという。

<検証その1>

これを裏付ける話しとして、北条家の女中が後にこう証言している。「北条誠さんは川端さんの原稿ばかり書かされ、『自分のものが書けないので嫌だ』と愚痴をこぼしていました」

<検証その2>

沢野も自伝の中で、「しまいに、川端さんの原稿は自分のところに依頼が来るようになった」と書いている。

川端は雪国執筆後、睡眠薬中毒で書けなかったり、また、書いたものでも意味不明のため、出版社は北条と沢野の二人に原稿を直してもらっていたという。

だから、最後には沢野に直接頼むようになったのである。このため、昭和30年代の川端作品はほとんどが北条と沢野の手によるものと云われている(この項続く)。

おいらの小説作法その8(番外編「川端康成と三島由紀夫」)(中編)

2.川端康成と三島由紀夫

川端の作品は三島由紀夫も書いていたとされる。川端と三島の間柄は、川端が三島の才能を見抜き、三島が作家となったのは川端のお陰というものである。

<検証その3>

三島夫人(「平岡瑶子」。日本画家「杉山寧」の長女)がフラメンコを習っていたときのフラメンコの先生の話しである。

それによれば、三島夫人がその先生に「ノーベル賞の作品はうちの主人が書いたのよ」って云ったとされる。

川端のノーベル賞受賞対象作品は「雪国」と「山の音」であるが、雪国は本人の作品に間違いないので、「山の音」がそうだと思われる。

<検証その4>

安藤武(三島由紀夫研究家)によれば、川端の「眠れる美女」の生原稿を見て、これは川端さんの字ではないと思ったそうである。すごく綺麗な字で清書してある。

解説を加えると、川端の字はナメクジが這ったような字で、これに対し三島は達筆である。それに川端は口述筆記をしない。第三者に書かせたとしか考えられないのである。

<検証その5>

あるパーティで三島と川端が同席したとき、三島が「川端さんの最高傑作はノーベル賞受賞作品ではなく、『眠れる森の美女』だ」と発言した。そのとき、川端は恥ずかしそうにじっと下を向いていたという。

どうですか、以上の話しは驚くことばかりでしょう。

ところで、川端康成は69歳でのノーベル賞受賞後、72歳で死去している。

おいらは川端が亡くなったとき、随分爺さんになって自殺したんだなと思っていたが、今から考えると思ったほどの年ではなかったのだと不思議な感覚である。これはおいらが年を取ったせいでもあろう。

さて、川端の死については一般にガス管を咥えての自殺だと云われている。しかし、事故死であったと云う説も根強い。普段ガスストーブを操作することのなかった川端の誤操作という説である。実際、川端が死去する前に川端に対面した複数の関係者によれば、自殺を匂わすような兆候は全くなかったという。

だが、川端が中年以降、特に晩年になってからは全く小説が書けなかったとすれば、それが理由としての自殺の可能性を否定できまい。

また、検証されていないが、臼井吉見「事故のてんまつ」(絶版)によれば、川端の死は好意を寄せていたお手伝いさんへの失恋(お手伝いさんが辞めたため)が原因とされている(後、川端の遺族が提訴し、和解)。

美意識の強い芸術家が晩年、自分の思うようにならない場合、自ら死を選ぶことは珍しくない。ヘミングウェイ(代表作「老人と海」)が晩年、自らの肉体の衰えを許すことができず、ライフル自殺したことは有名である(ライフルの引き金を自らの足の指で引いた)。享年61歳。合掌(この項続く)。

おいらの小説作法その8(番外編「川端康成と三島由紀夫」)(後編)

3.三島由紀夫の隠された性癖

三島由紀夫の同性愛疑惑も出版界ではタブーとされてきた。

しかし、三島の代表作の一つである小説「仮面の告白」の中で三島が同性愛を告白しているのは周知の事実である。おいらは「人生は仕事と女」と思っているので、三島の真意を分かることなど不可能であるが…。

さて、川端康成が弟子や師事した作家との間でゴーストライターの関係を保っていたように、三島由紀夫もその取り巻きと同性愛関係にあったとされている。

詩人の「T氏」、三島作品の演出家で劇作家でもある「D氏」、芥川賞候補作家の「F氏」(故人)、俳優「M氏」の面々が三島の相手であったとされている。

M氏にその真偽を尋ねると「その話しは墓場まで持って行く」と取り合わないそうだが、本当に関係がないなら否定すれば良いだけの話しである。

誤解のないように云えば、三島が同性愛であろうとなかろうと、その作品が優れていれば問題はないというのがおいらの考えである。だから、それを隠そうとして三島夫人が三島の作品を闇に葬ろうとするのだけは止めて欲しかった。

オスカーワイルドも同性愛であったが多数の傑作を残しており、そのことで芸術性が損なわれたことはない(結局、三島瑶子夫人が没して(95年没)10年目以降、夫人が差し止めた作品(映画「憂国」など)が日の目を見ることとなった)。

以上、今回の都市伝説はこれにてオシマイ(この項終り)。

(注)今回の都市伝説は、そのほとんどを「三島由紀夫と一九七〇年」(板坂剛編、2010年、鹿砦社)によっている。興味のある方は一読をお薦めする。

おいらの小説作法その9(テレビドラマは何故面白くないか)(前編)

本日より三日間、関ネットワークス「情報の缶詰」に掲載された「おいらの小説作法その9(テレビドラマは何故面白くないか)」を連載します。

おいらの小説作法その9(テレビドラマは何故面白くないか)(前編)

おいらの小説作法第9回である。

1.面白くないテレビドラマ

昨年のNHK大河ドラマ「龍馬伝」を久し振りに全編観た。そう云えば「ゲゲゲの女房」も途中から最後まで見た。しかし、それ以外のテレビドラマについては未だに観る気がしない。

さて、その理由について何故だろうと考えてみると、一つは期待して観るにもかかわらず簡単に裏切られるからである。観て損をしたと思うからである。皆、安易に作った子供だましのドラマだからである。

特にミステリーがいけない。犯人が直ぐに分かる。それに支離滅裂な理由で殺人を犯す。人間は簡単には人を殺さない。

2.電気紙芝居

かつて有名な映画監督はテレビドラマのことを電気紙芝居と呼んだというが、最近の映画もそれに劣らずひどい。安物映画はミーハー俳優を主演させ、映画とタイアップしているテレビ局に映画の宣伝ばかりさせている。ただし、原作がしっかりしている映画はまだ観るに耐えられる。

問題はテレビドラマである。視聴率とスポンサーという二つの壁があるからだ。

民放はスポンサーがついて何ぼである。極論すれば、スポンサーは神である。神が喜ぶ番組、すなわちスポンサーを持ち上げる番組でなければ放送しない。車のメーカーがスポンサーであれば欠陥自動車や交通事故の問題は扱えない。

しかし、それはまだ序の口である。今のアニメ番組は玩具メーカーや食品メーカーが作る新商品の宣伝番組である。メーカーはオモチャやお菓子の新商品を作り、それを売るためにアニメ番組を作るという逆のことをしている。

これでは、手塚治虫や水木しげるのような面白い番組は生まれない(この項続く)。

おいらの小説作法その9(テレビドラマは何故面白くないか)(中編)

2.電気紙芝居(続き)

次に厄介なのが視聴率である。視聴率の高い番組が好まれるため、視聴率の取れる人気タレントでなければ主役となれない。だから、「人気タレント番組ありき」となる。

このため、おいらは木村拓哉が出るというだけで彼の出演するテレビドラマを見ない。流石に今では彼の人気も下り坂だが、それでも彼が主演すれば一定の視聴率を見込むことが可能である。

また、テレビ局も視聴率が下がるとスポンサーが離れるので、それを避けるために旬の人気タレントが出る番組を作成する。タレントも自分が出れば視聴率が取れると分かっているので、主役でない場合や配役のイメージがタレントに合わない場合は出演しない。

これは、某シナリオライターがある雑誌で述べていた恐ろしい話しである。

有名女性タレントが台本を読んだ後、そのシナリオライターを控室に呼んだそうである。

自分に気でもあるのではないかと思ったシナリオライターが控室に行くと事情は全く違っていた。件の女優は鬼のような形相をして「自分の役柄と台詞が気に入らないから、ストーリーと台詞を変えなさい」と命じたというのである。

しかし、役柄や台詞を変えるとそれに伴ってストーリーも変えなければならなくなる。ましてや、ストーリーを変更するとドラマが台無しになりかねない。シナリオライターは考えあぐねた結果、どうしてもその台本を書き変えなければならないのであれば、最悪の場合、その役を降りてもらうしかないと思ったという。

だが、面と向かってそのようなことは云えない。だから、そのシナリオライターは「自分の一存では変更できないので、番組のプロデューサーに相談させてください」と鄭重に返答したのだそうだ。

そうしたら、その女優は平然と云ってのけたそうである。

「シナリオライターの替わりは沢山いても、主役であるあたしの替わりは一人もいないのよ」と。

これでは、テレビドラマが面白くなるはずがない(この項続く)。

おいらの小説作法その9(テレビドラマは何故面白くないか)(後編)

3.面白くないシナリオ、小説の解明

以上は、テレビ局の持つ構造的な問題であるが、原理原則に立ち返って、本当に面白くないテレビドラマ(シナリオ)の原因を考えてみよう。

<1>世阿弥「花伝書」

世阿弥は「花伝書」の中で能の極意を3つ挙げている。「珍しきこと」、「新しきこと」、「面白き事」である。

ご存知、花伝書は創作におけるバイブルである。この書で云う花とは、能の演技が観客に与える感動のエッセンスを示したものであり、世阿弥は繰り返しこのことを同書の中で述べている。

結局、面白くないシナリオや小説とは、陳腐で、古く、それこそ面白くないのである。

<2>落選シナリオ

次に、過去5年分の某シナリオ懸賞募集の落選作を読んだあるシナリオライターの読後評によれば、落ちるシナリオに共通しているのは、次の10個だそうである。

(1)印象が残らない、

(2)メリハリがない、

(3)一人よがリである、

(4)素材が古い、

(5)構成が出鱈目、

(6)ストーリーに葛藤がない、

(7)役者の台詞に区別がつかない、

(8)ト書きで、心理描写不足、

(9)時間経過が不明確、

(10)人物の性格描写が不明

だと云う。

この中で(6)の「ストーリーに葛藤がない」というのは致命的である(<3>「対立構図」参照)。

<3>対立構図

世の中は二つの要素で出来あがっていると考えると分かりやすい。陰と陽、正と負である。シナリオや小説も同じである。だから、良いストーリーというのは、ある事柄を一方的に見るのではなく、男と女、敵と味方というように片方のみが知る事実を時間経過の中で交互に明らかにしていく。

例えば、米映画「史上最大の作戦」は連合国軍とドイツ軍の駆け引きのシーンを交互に映し出しながら、連合国軍がノルマディーに上陸し勝利を収めるまでを描いた正統派の映画である。

意外に知られていないが、刑事事件で被告が有罪になるかどうかの手続きを定める刑事訴訟法もこのシナリオの作り方と同じ構図である。

小説の場合も作者が本当に云いたいことを最初から書いてはいけない。相反する事柄を葛藤させながら、小説の最後の部分で読者が自分で主題を見付けたと思わせるようにするのが良い小説である。あ~、そういう小説が読みたいのぅ~(この項終り)。

青年は荒野を目指すーーー団塊の世代とは何だったのか(その1)

昭和25年生れである。

団塊の世代とは、その定義によれば昭和22年から24年生れのことをいう。おいらは一年違いの生れだが、団塊の世代の仲間だという意識は強い。

おいらの考えによれば、「団塊の世代の人生サイクル」と「戦後の日本復興の人生サイクル」とは一致している。

人生のサイクルは、人間だけにあるものではない。そのサイクルは企業にもあり、国にもある。幼年期を経て、少年期になり、青年期を経て、働き盛りとなる。その後、定年を迎え、人生の晩年を迎えるのだが、このサイクルは人間特有のものではない。ただし、スパンの長さは異なるだろう。今や人生80年だが、会社の寿命は一般に30年とされる。しかし、会社や国にも人生サイクルがあるというのは変わらない。

そのように考えると、昭和20年に敗戦を迎えた日本が復興しながら蒔いた種が花咲いた昭和22年以降生れの団塊の世代は、幼年期に日本の幼年時と同じ時代を歩んだということになる。団塊の世代が青年時代を迎えると日本も青年時代という同じ軌道を歩んだというのは、理に適う。

おいら達の青春時代には夢があった。それは、高度経済成長を迎えた当時の日本に夢があったからである。だから、おいら達の歴史は、そのまま日本経済の歴史と同じなのである。繰り返すが、団塊の世代の成長サイクルと日本の復興サイクルがダブルということがミソなのだ。

青年である日本は、昭和39年、東京オリンピックの年に19歳を迎えた。成年は荒野を目指したのだ。東京は一極集中の道を歩み始める。それと同時に、おいら達も一斉に、花の都、東京を目指そうとしたのである。

そう考えると、団塊の世代の行動は理解し易い。全共闘全盛の時代はその数年後であり(昭和44年の東大入試は中止となった)、学生運動は政治的な闘いなどではなく、単なる遅い反抗期と理解すれば分かりやすい。大学を卒業すると皆反抗期を卒業したのだ。髪を切り、リクルートスーツを着て、就職したのである。全共闘世代の誕生は、人生の反抗期という自然の摂理によるもので、思想などに基づくものではない。

その後、団塊の世代は働き盛りとなり、日本は高度経済成長を迎える。団塊の世代が部長や役員になった頃、日本もバブルを迎え、挙句、バブルははじけ、子会社に出向させられるのである。おちぶれて団塊の世代が定年を迎えるという時代は、日本という国も、斜陽を歩み始めているのである(続く)。

団塊の世代は嫌いだーーー団塊の世代とは何だったのか(その2)

では、団塊の世代の特徴を一言で表すと何だったのだろうか。

おいらは、時代の壊し屋だと思っている。団塊の世代は、世の中を壊すだけで何も創造しなかったのである。

キリギリスの大群と同じである。ある日突然、空の彼方から飛んできて田畑を食べ尽し、再び空の彼方に去って行くのである。キリギリスという団塊の世代が去った後は草木も生えない。

おいら達が小学生の頃から、一クラスは50人以上のすし詰めであった。一学級の人数が多くなるどうなるか。個性など出していたり、群れから離れたりすると一人では生きにくくなる。畢竟、回りを気にして、付和雷同するしかなくなる。考えることといえば、理詰めで物事を推し量るだけである。しかし、理詰めとは、早い話しが損得で物事を考えることである。感性など無縁となる。

先生も同じである。一クラスに50人もいれば、誰が誰だか分からない。だから、先生は群れを動かすだけの羊飼いになってしまうのだ。

つまり、おいら達は、羊飼いの云うがままに育てられたのである。

何が云いたいのか。付和雷同と理詰め(損得)だけでは、人生で大切な大局観を育成することなど出来ない。しかし、大局観がなくても段階の世代は数で勝つ。個々の人間性より、十把一絡げの数で団塊は勝つのである。しかも、戦後民主主義のルールの鉄則は多数決だから、団塊の世代の数の理論は怖い。いや、性質(たち)が悪い。

Everybody’s business is nobody’s business.(みんなの責任は無責任) そういう鋳型にはめた人生である、団塊の世代は。

だから、おいらは団塊の世代が嫌いである。我慢がならない。おいらが群れから離れた理由はこれである。繰り返す、おいらは団塊の世代が嫌いだ。一匹狼で何が悪い(続く)。

さらば団塊の世代よーーー団塊の世代とは何だったのか(その3)

おいらが団塊の世代という群れを離れたのは、54歳のときであった。

故あって、会社から新しい職場を紹介された。おいらの同期達も歯抜けのようにいなくなっていた。皆、新しい職場で第二の人生をスタートしたのだ。おいらに紹介された職場は、第二の人生として悪くないポジションと収入である。

しかし、そこに勤めるということは、また、「ビデオテープでもう一度」という人生である。おいらはそれに震え上がった。このまま宛がい扶持の生活を続けるとなると、おいらは内面から自分が崩れていくと思った。どうして自分のやりたいことをしないのだ。結局、団塊の世代は、皆、群れの中で安楽椅子を求めているだけなのだ。

おいらは考えた。54歳にもなって、おいらが小さな頃からやりたかったこと、出来なかったことに今挑戦しなければ、死ぬときに必ず悔やむことになる。間違いなく、これが人生に残された最後のチャンスだ。何もこれから荒唐無稽なことをしようというのではない。小さいころから考えていた物書きを目指そうという話しだけなのだ。

だから、おいらは群れから離れて、自分の道を歩み始めた。あのまま、会社勤めという安住の世界にどっぷりと身を任せていたら、馬齢を重ねるだけである。これじゃあ、おいらが一番嫌いな団塊の世代とどこが違うのだ。だから、潔く身を引いたのだ。物書きになりたいという夢を実現しなければ、おいらは何のために生きてきたのか分からない。このまま、夢を棄てて生きる人生に何の価値があるのだ。そうしなければ、おいらは内面から崩れていく。

会社を辞めるにあたって、金銭面のことを考えた。金だけのことを考えるのであれば、会社の紹介する新しい職場に移った方が良いに決まっている。しかし、人間は、金の奴隷ではない。太った豚より、痩せた狼だ。昔からの夢だった文筆活動に入らなければ、おいらの人生は何なんだと悔やむことになる。荒波に揉まれてよい、矜持を持って、自由という世界への出帆するのだ。青年は、荒野を目指す。

さらば、団塊の世代よ(この項終り)。

書くということ

このブログを含めて、おいらは書くということを一日も欠かさない。

読書しない日もないが、書かないという日もない。この「書く」というのは、どうやら脳を活性化させるようでもある。

今日紹介するのも、少し古い記事だが、試験の直前に「間違えそうだ」などと不安な気持ちを書くだけで成績が上がるという話しである(11年1月15日付「読売新聞電子版」)。

米シカゴ大学チームが今年1月14日付の米科学誌サイエンスに発表した内容によると、大学生87人を2グループに分け、2回にわたり数学のテストを実施したという。

1回目は普通のテストだったが、2回目のテストは成績が良かった場合に報酬を約束するなど生徒たちにプレッシャーをかけたのである。

しかし、2回目のテストの直前に、テストへの気持ちを書くように指示されたグループは1回目のテストより成績が上がったという。特に「怖い」とか「間違えそうだ」などの不安心理を書いた生徒の向上が目立ったという。

他方で、静かに着席してテストを待ったり、試験と無関係な日常の出来事を書いたりするよう指示されたグループは、1回目より成績が落ちたという。

つまり、試験の直前に不安な気持ちを書くだけで、重圧に負けず本来の実力が発揮できたということらしい。

シカゴ大研究チームの推測では、試験前に不安心理を書くことは、過去のつらい体験を文章にして心の傷をいやす心理療法と似た効果があるとしている。

おいらも断言して良いと思う。書くということは、脳の中身を整理するということである。

漠とした考えを紙の上に(パソコンだとモニター上に)書き始めると、今までもやもやしていたことが嘘のように整理されてくるのである。

人間の脳は、脳自身が安心したいために、そういう素直な気持ちを書いて欲しいと思っているのかも知れない。

だから、(他人に)悩みを話すという対話型のカウンセリングも有効だろうが、「書く」ということによって自分自身と向き合うことも、精神衛生上、有効なのである。

結局、書くということは脳を活性化させると同時に、脳を癒しているのでもあると思う。

2014年の創作活動(前篇)

今年の創作活動について触れる。

今年は3作品の公募新人賞に応募した。5月末締め切りの「内田百ケン(ごめんなさい、楽天ブログではケンの漢字表示が不可)文学賞」、8月末締め切りの「埼玉文学賞」、11月末締め切りの「小説推理新人賞」である。

おいらの創作歴は、2011年末に発表された「講談社島田荘司本格ミステリーベテラン新人賞」の最終候補になって以来、2年間ブランクになっていた。

言い訳になってしまうが、一昨年は母の脳梗塞再発後の遠距離介護など私生活でバタバタしたので、筆を取る気になれなかったのだ。

そして、昨年一年間はおいらの目標である「江戸川乱歩賞」の準備に費やした1年となった。この乱歩賞、今年の1月末が締め切りであったが、小説の結末の部分がどうしても気に入らず、中途半端な形で創作を中断していたのである。

落選と分かっている?作品を提出するほどおいらもバカではないからだ。伊達にこれまでの応募作品歴が予選通過していた訳ではない。

だが、65歳までに賞を取ろうと云う目標を棄てている訳でもない。

したがって、今年の前半考えたのは、来年1月まで余裕がある乱歩賞の締め切りまでの道草として、短編小説を書いてみよう、であった。

おいらは思ったのである。

ここはひとつ、賞を取れる可能性のある賞に応募してみようと。つまり、動機は不純きわまりない。

そこで、競争率の倍率が比較的低い賞をターゲットにしようと考えたのである。

なぜなら、「オール讀物新人賞」なんて応募総数が2千作品以上もある。この2千作品から、たった1作品が選出されるんだよ。だから、最終選考の10作品に残るのだって運の要素が強いと云わざるを得ない。プロの作家だって予選で落ちるかも。

ということで、公募の賞を一覧表にまとめたサイトの前でおいらは熟考したのである(この項続く)。

今年の創作活動(中篇)

まずはミステリー分野である。

公募ミステリー小説の数は、年間10あまりである。道草をするのだから長編小説は避けて100枚以内の短編小説をターゲットにする。

しかし、短編小説の締め切り時期をみると、「北区内田康夫ミステリー文学賞」が9月末、「小説推理新人賞」が11月末である。

つまり、上半期末締め切りの賞はないのである。これでは目的が達成できない。

次に、一般小説分野である。

同じく短編小説を探す。あった。「内田百ケン文学賞」だ。この賞は5月末締め切りの原稿用紙50枚で、競争率が340倍(前回応募倍率)。

6月20日締め切りの「オール読物新人賞」(100枚以内)も同時期であるが、競争率は2169倍。前回も書いたが、2千倍はキビシイ。

こうなると「内田百ケン文学賞」を狙うしかないが、この賞には、しかし、問題があった。小説の題材を岡山にしなければならないのである(これが、競争率が低い理由と思われる)。

だが、そんなことは云っておられない。それにおいらは、岡山と同じ備後(福山市)生まれである(岡山は隣である)。しかも、内田百ケンはおいらが大好きな作家である。

早速、手にかかった。しかし、題材を何にするかである。繰り返すと「岡山が舞台となる作品や、岡山県出身の人物・自然・文化・風土・物産などを題材」とすることが作品の条件である。

そこで、おいらが考えたのは、おいらの好きな大原美術館(倉敷)にある絵を題材にする小説とすればよいではないかである。

内容を紹介することは避けるが、自信作に仕上がった。ただ、一つの問題点は、その絵が岡山には関係ないことである。そこが選者にどう思われるかである。これだけは蓋を空けてみなければ分からない。

なお、この賞の発表は12月上旬となっており、先週末の段階ではまだ結果発表が行われていない。昨年の結果を調べてみると先週中に発表になっているので、近々発表と思われる(この項続く)。

今年の創作活動(後篇)

5月末に「内田百ケン文学賞」を脱稿して、次にターゲットとしたのが8月末締め切りの「埼玉文学賞」である。50枚以内で、競争率は前々回が72倍。

問題は、これも題材が「県外者の場合は、埼玉の事物、風土、人間、歴史など埼玉との関わりをテーマにした作品(県内在住、在学、在勤者の場合は自由)」とされたことである。これが理由で、倍率が低くなっているものと思われる。

ここでもおいらが考えたのが、題材を埼玉県立近代美術館にある絵画としたのである。これも詳細は省くが、面白く仕上がった。

ただし、この文学賞は発表が早く、既に10月末にリリースされた。おいらの作品はあえなく討死である。

埼玉文学賞の栄冠に輝いた作品は、小見山達夫氏の「僕と、消えた夏野菜」であった。埼玉新聞によれば、「小説は、川島町を舞台に少年のひと夏の体験と友情を描いた。物語に引き込むこなれた筆運びに評価が高かった」とある。

う~む。さいたま市内が舞台であったか。これではかなわんわ。おいらの小説は、埼玉県立近代美術館収蔵の油彩をモチーフにしているだけである。勝負あったである。

だが、残念なことは、この文学賞、途中経過の発表が一切ないのである。予選通過とか最終候補作とかは開示しても良いのではないだろうか。応募している身になれば、今後のためにもなろうというものだが。

続いて、今年の3作目である。11月末締め切りの「小説推理新人賞」とした(80枚以内)。これは競争率が前回で346倍。実は、この賞には一度予選通過している。

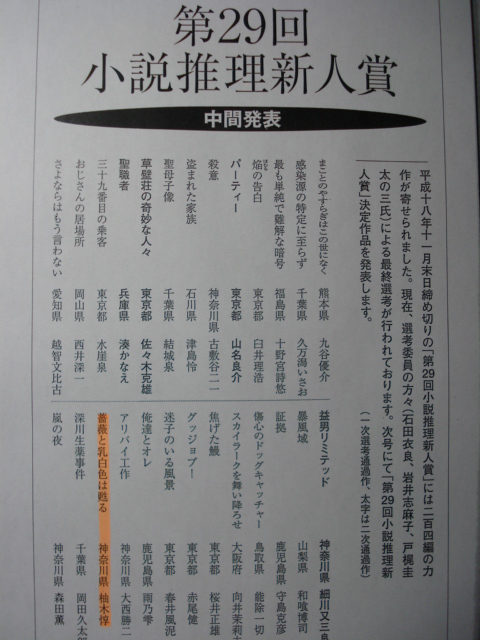

そのとき競ったのが、今をときめく「湊かなえ氏」である(上段左から4人目)。氏と同じ頁においらの名前が掲載されていることは、ある意味でおいらの名誉でもある。

さて、今回は、久し振りの「小説推理新人賞」の応募となった。これには地元という制約がない。思う存分、ミステリーに仕上げることができた。この結果は来年6月発表の予定。皆の衆、乞うご期待、である(この項終わり)。

サクラチル

サクラチル

これを見て、大学に落ちたと思う人はおいらと同世代である。

そう、「内田百ケン文学賞」に落選したのである、先週の12月10日(水)にネット上で発表された。

強気のおいらも今回はメゲタ。応募した作品はよくできたと思っていたからだ。おりしもその日は母の百か日、こたえた。珍しくやけ酒となった(笑)。

しかし、結果発表を冷静に分析すると、今回も前回と同じパターンだと気付いた。ご当地のこと、すなわち「内田百ケン文学賞」は内田百ケンの出身地である岡山のことを書かなければいけなかったのである。

入賞作品は皆、岡山が舞台であった。いや、岡山が舞台でないと入賞しないのかも知れない。

それに対し、おいらの作品は東京とパリが舞台である。岡山に関係があるのは大原美術館にある絵だけである。これではダメだ。

やはり、無理なものは無理なのである。ご当地文学賞にご当地を書かないで入賞しようと思うのが間違っていたのだ。賞を取りたいので横槍を通そうとしたおいらがバカだったのである。

嫌な予感がしていたのである。先日、横浜中華街のマ祖廟(マは、女編に馬。パソコン表示が不可)でおみくじを引いたのである。そのときの結果が大凶。

おみくじをおいらに渡そうとした女性がそのおみくじを手にして息を飲んだのが分かったほどの動揺ぶりだった。

すべてダメ、のお告げであった。考えてみれば、今年は、母は他界するし、おいらは大山で滑落するなど散々な一面を持った年となった(むろん、良いこともあったが)。

しかし、今回のことはおいらにとって良い教訓となった。来年は王道によって入賞しよう。そのためには、もう一度、戦略を立て直そう。最年長の直木賞候補を目指すのであれば、もう少し神は猶予を与えてくれるだろう。

来年はいよいよ65歳という節目を迎える。おいらにとっての正念場だ。ニイタカヤマノボレ。

目で殺す

世界のキタノと呼ばれる北野武監督の映画創りで妙に感心したことがある。

氏は本(脚本)について、オーソドックスな起承転結の手法を取っているという。

極論すれば、大まかなストーリーを起承転結で創り、後は映画を撮りながら個別のシーンを決めていくというものである。

唸ったね。細かいことを書けばキリがないのでやめる。

閑話休題。

起承転結で忘れられないのは、中学時代、国語の三島先生から教わった例えである。

「京の五条の糸屋の娘

姉は十七、妹十五

諸国大名は弓矢で殺す

糸屋の娘は目で殺す」

起承転結、極まれりである。

なぜ、この起承転結を本日取り上げたかというと、読売新聞電子版(4月17日)によれば、人と犬とは目と目で心が通じ合うという研究成果が発表されたからである(麻布大と自治医大などの研究)。

実験は、飼い主と犬とでチームを作り、お互いが見つめ合ったチームと、ほとんど見つめ合わなかったチームについて、飼い主と犬の体内の「オキシトシン」の変化を調べたところ、見つめ合ったチームの方がオキシトシンが増加したという。

オキシトシンは安心感や信頼感が高まると分泌されるホルモンである。

犬も目で殺せるのかぁ。

追悼 車谷長吉さん

車谷長吉氏の訃報は、ネットで知った(15年5月17日ご逝去。享年69才)。

「詩人の妻が発見、直木賞作家死去」というヘッドラインを観て、おいらの脳が一瞬はじけた。

車谷長吉氏のことではないかとあわててクリックすると、氏の訃報であった。その日はもう何も手につかなかった。

おいらより5才年上なので、享年69才。まだ若いというべきであろう。

氏とは直接お会いしたことはないが、縁あって4年前から年賀状のやり取りをさせていただく間柄であった。

氏との縁はこのブログでも書いているので省くが、おいらが氏の作品を素晴らしいと思い、日本三大作家のうちの一人だと確信して不遜にも氏にそのことをお伝えしようとしたのが始まりである。

文学作品の評価は、作家の寄って立つところや文体を抜きにして考えられない。

おいらは太宰や三島が死ぬほど好きで2人ともほぼ全作品を読破しているが、それでもおいらの云うところの三大作家ではない。

先日も神奈川文学館の谷崎潤一郎展に行ってきたが、谷崎の小説がノーベル文学賞の候補になるほどの作品であったとしても、偉大な作家どまりだと思うのである。

このブログはその基準を述べるものではないので、結論から云うと、結局、その作家の寄って立つところや文体が金字塔と評価できるかどうかである。

氏の小説は究極の私小説であり、私小説に徹することに一切の迷いがない。それはもはや神の領域であるという点で金字塔と呼ぶにふさわしい。おいらは氏の小説にひれ伏したのである。

それにしても本当に惜しい人を亡くしたものである。氏にお許しをいただけるのであれば、(再び不遜にも)いつかおいらが賞を取ったときにお礼を兼ねて正装してご挨拶にお伺いしようと思っていたのだが、もうそれもできない。人生は不条理である。合掌。

芥川賞・直木賞のトークイベント(その1)

先週の(2016年)1月13日(水)、神田神保町の東京堂書店で「『芥川賞・直木賞をとる! あなたも作家になれる』刊行記念 高橋一清さんトークイベント」(ゲスト:中村彰彦さん(第111回直木賞受賞作家))が開催された。

高橋氏は、文藝春秋社で芥川賞・直木賞作家を最も多く育てた編集者である。

その高橋氏が書いた「あなたも作家になれる」(KKベストセラーズ。2008年。写真上)という面白い本を読んだことがあり、なるほど出版界や文壇の内幕はこうなっているのかと膝を叩いた記憶がある。今回のトークイベントはその本が河出文庫として刊行された記念である。

さて、いつものようにおいらが神保町を歩いていたら、東京堂の前にこのトークイベントの看板が出ており、店員と思しき人物がその旨をアナウンスしているではないか。

この世に小説好きは五萬といるが、このようなトークショーに参加する奇特な人はなかなかいるものではないのだろう。呼び込みをしているのが少々痛々しい。そりゃそうだ、「芥川賞・直木賞をとる! あなたも作家になれる」と銘打ったイベントに参加をしたいと思う人がいるとしたら、おいらであっても少し退(ひ)いてしまう。

だが、おいらは高橋さんの著書を読んでいるし、怖いもの見たさもあるので、好奇心の方が勝った。躊躇したものの参加してみることにしたのである。

会場は東京堂書店本店の6階ホールである。1階のカウンターで参加費(ドリンク付きで800円)を支払い、カウンター裏のカフェでホットドリンクを頼み、エレベーターで6階に上がった。

ここは篠田正浩氏や鹿島茂氏などの講演を聞いた場所でもあるので勝手が分かっている。

会場入り口で終了時刻を聞くと8時半を予定しているという。1時間が講演で30分が質疑、その後にサイン会をやるようだ。おいらは礼を云って中に入る。

当日のホ-ルは3人、2人、3人がけの椅子が1列に並べられており、それが7列あった。都合8人×7列=56人の参加者を予定しているようだ。

だが、おいらが入った6時50分段階でまだ半分の入りでしかない。やはり、参加者は多くはないようだ。年齢別ではおいらと同じ高齢クラスが半分、残りを中堅と若手が二分している感じであろうか。女性は少ない。

そうこうしているうちに、高橋氏と中村氏が入場された。いよいよトークイベントの開始である(この項続く)。

芥川賞・直木賞のトークイベント(その2)

一昨日、芥川賞と直木賞の新受賞者が発表された。

今回の高橋氏は、その受賞を本人に電話で直接知らせたことが最も多い編集者である。

また、受賞者に受賞の電話をするなら、同時に落選の電話もしなければならない。

この落選の電話をする人のことを「首斬り役人」と呼ぶそうである。今回出席の中村彰彦氏はその役回りとなったことが多かったという。

中村氏は「二つの山河」で第111回直木賞を受賞した作家であり、かつては文芸春秋社で高橋氏の部下でもあった。

トークイベントはこの二人が掛け合いで行うのだが、最初は高橋氏が今回の著書に触れなかったエピソードを中心に話され、中村氏が作家の立場から話題を引き継ぐという構成であった。

エピソードは冒頭から披露された。芥川賞落選の電話を受けて、その旨を受け入れることが出来ない人の典型が、それまで挫折など受けたことがない人に多いのだそうだ。

エリートによくあるパターンで「何でおれが落ちるんだ」と見苦しかった事例をお話しされたのである。面白い。

ここで中村氏の略歴が語られた。

氏は、東北大学在学中に文學界新人賞の佳作に入選、卒業後文藝春秋に編集者として勤務の傍ら休日作家となられた。その後、3回目の直木賞候補となった時点で94年、直木賞を受賞した。

受賞作「二つの山河」は、四国の徳島にあった坂東俀虜収容所を題材にした小説である。

第一次世界大戦時のことである。坂東俀虜収容所は中国の青島で捕えられたドイツ軍俀虜を収容していた。所長の松江豊寿は、幕末において賊軍扱いされた会津藩士の血を引いており、ドイツ軍俀虜を人道的に扱ったこと、俀虜収容所のあった徳島住民と人間的な交流をしたという心温まる物語である。

実はこの作品はわずか120枚。それが直木賞となったのだから驚く。

高橋氏によれば、内容が充実していればこの枚数でしっかりと大作を書くことができるという。長いからよいというものではない。

これに関連して、ワープロを使っての小説の功罪が語られた。中村氏は昔から今でも万年筆で小説を書くという。

高橋氏によれば、日本語は削ることにより、完成される。長くなって名作はない。日本語は書き足りない文章、つまり短い文ほど名文となる。

それに対し、ワープロは推敲するたびに水増しの文章となる。だから、原稿用紙の方がよいという考えである(この項続く)。

芥川賞・直木賞のトークイベント(その3)

これに続いて、高橋氏から小説の書き方指南が行われた。

下書きの段階では、まず広告ちらしの裏側に書く。その際、横書きとする。

シャープペンシルはダメだ。なぜなら、芯が折れた場合、思考が中断するからである。だから、鉛筆でしかも3Bか4Bで書く。

そして、必ず最後まで書く。このとき漢字が巧く書けなくても無視して書く。漢字を辞書で引いていると、辞書には必ず面白い表現があるので、その前後まで見てしまい中断する。

最後まで書いたら、原稿用紙に清書の第1回目をする。このときから縦書きにする。

う~む。全て一理ある話しである。

では、お前はどうなんだと問われれば、おいらは断然ワープロ派である。しかも、ほとんど最後まで横書きである。推敲を数回行った後で縦書きに変換し、そこからまた推敲を繰り返す。

ここで中村氏の貴重なご意見。

小説で最も大切なのは、「文体の発見」である。自分の小説の文体を確立することが作家の重要な仕事なのである。

続いて、使う文字(語彙)の確立である。

ワープロをつかうと、「かつて」と書いて変換キーを押すと、「嘗て」と自動的になる。そうするとやたら漢字の多い文章となって小説全体が重いものになってしまう。それがワープロの欠点である。

あくまでも自分の文体と文字を確立することが小説の基本である。

いやぁ、仰せのとおりである。おいらは、すでに自分の文体と使う文字を決めているので、今更変えるつもりはないが、このご指摘も重い。

もう一つ。作家にとっての重要な問題。

それは、一日何枚の原稿を書くかの発見である。

中村氏は現役時代、休日作家だったので、土日に15枚ずつ書いていたそうである。

それが会社を辞めて作家に専念し始めたら、一日10枚しか書けなくなったそうである。

なぜそうなったのかを分析してみたら、資料の収集や参考文献の閲覧などに時間がかかるようになってしまったからだと云う。

他方で、会社勤めのときは仕事で手を抜いたことはないが、余った時間で小説の構想を練っていたり、資料を探していたので結局そういう時間が役立っていたのだと分かったそうだ。

したがって、現在は一日10枚。

だが、10枚というのは結構な量である。おいらのブログも例えば一日分で原稿用紙4枚弱である。この量の2.5倍だから、やはりプロは違う(この項続く)。

芥川賞・直木賞のトークイベント(その4)

今回のトークイベントでもう一つ面白かったのは、やはり直木賞作家の中村氏が同席されたことである。

この中村氏の小説の書き方が参考になったのである。

それは、中村氏の小説が実在した偉人でありながら、世間一般には知られてはおらず、歴史に埋もれた逸材を探し出して主人公とされている点である(付言すれば、特に会津に対して並々ならぬ思いがあるようで、会津関係の著作が多い)。

このため、丹念に資料を読み、史実を検証して徹底的に一人の人物を浮き上がらせるという手法を採用しておられるのである。

その例が「名君の碑 保科正之の生涯」(文藝春秋。98年)である。

保科正之(会津松平家初代)の名君振りについては割愛するが、編集者である高橋氏が中村氏に日本人として誇れる人として保科正之のことを書くことをお薦めされたというのである。

こういうのを編集者冥利につきるというのだろう。

素晴らしい日本人がこの世にいたのだ、それを紹介するのが作家の役目だというスタンスに心を打たれる。

大切なことは優秀な編集者がいて、それに応える優秀な作家がいるということである。

だが、ここに小説の書き方の重要なヒントが隠されている。それは、そういう人を書きたい、書いてみたいという情熱である。

それは小説の原点でもある。そういうことを再び考えさせてくれたお二人の好トークイベントであった。

以上、トークイベントのエッセンスをお知らせした。作家修行の身にはとても役立った内容であったことを付言しておく(この項終り)。

© Rakuten Group, Inc.