2015年10月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

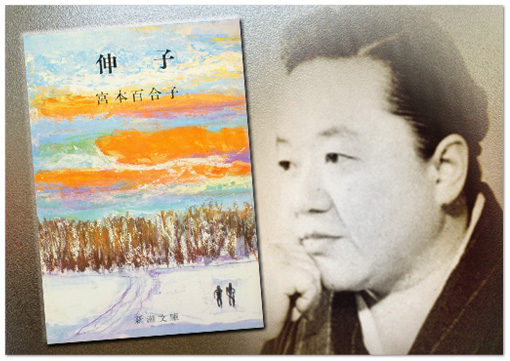

読書案内No.170 宮本百合子/伸子 すべての女性におすすめしたい逸作

【宮本百合子/伸子】◆恋愛・結婚・仕事に悩むすべての女性におすすめしたい逸作江戸時代末期、日本の文化・伝統というものが中断され、それによって近代日本が確立し現代に至るというプロセスは、時代の流れもさることながら、グローバル化社会を生き残るためにはやむをえない決断であった。それにともない、家制度という女性にとってはもはや窒息的な環境でしかなかったしがらみも崩壊した。今や、家庭の妻として、嫁として生きるというよりは、女性が社会の枠組みの中で人間として成長していきたいというごくごく当たり前の欲求が、やっと日の目を見るまでになった。だがそのことにより、女性は自らが働いて稼ぐことで、結婚して夫に養ってもらう必要がなくなった。あるいは結婚しても、子どもを作らないという選択も与えられた。社会では常識とされていることでも、実は女性にとっては大きな負担であり、自己犠牲を伴うこともようやく世間に認知されるまでになった。現在、女性の権利がごくごく当たり前のように通用しつつあるが、ここまでの道のりは決して平坦ではない。 私は個人的にプロレタリア文学というものがあまり好きではない。何とも言えない狂信的な暗さにうんざりしてしまうからだ。『伸子』はプロレタリア文学の筆頭とされているが、それを知ったのはつい最近のことで、とても驚いた。というのも、私はこれまでに読んだ何十、何百冊もの小説の中で、ベスト3には入れたい大好きな作品だからである。こんな言い方をして良いのかどうか迷うところだが、労働者階級の闘争的運動を描いたものなどではなく、むしろ中流以上の家庭に育った知的な女性が、家柄の違う男性と恋愛をし、結婚をし、結局は破綻するまでのプロセスが、実に丁寧な心理描写とともに表現されている。そしてこの作品のモデルは、著者である宮本百合子自身というのも興味深い。 あらすじはこうだ。舞台はアメリカ・ニューヨーク。1914年からの欧州戦争もいよいよ終わりに近づいていた。中産階級の父を持つ佐々伸子は、父の出張に伴い渡米した。まもなく父は仕事を終え帰国する予定だが、伸子は留学のため、しばらくはアメリカに滞在しなければならない。父は、一人残してゆく伸子のために、できるだけのことはしてやろうと思った。市内の地理も覚えさせ、交友関係も築いてやらねば、いざという時、女一人では困るだろうという親心だった。ある日、父娘は日本人の学生倶楽部が主催する茶会に招かれた。そこで伸子は一人の男と出会う。男は佃一郎と言い、C大学で比較言語学を専攻していた。伸子は、佃とずいぶん年も離れていたが、もう若くはない佃と話をするのが楽しく、興味は尽きなかった。佃が貧乏暮らしをしつつも、地味な研究をコツコツと続けていることにも胸を打たれた。その後、紆余曲折を経て、伸子は佃に求婚する。そんな中、日本から伸子のもとに手紙が届く。母が産後の肥立ちが悪く、危篤とのこと。伸子は、大切な母が床に就いて、自分の帰りを首を長くして待っているのを想像すると矢も楯もたまらず、帰国することを決意した。 著者の宮本百合子は、本名を中條ユリと言い、父は日本国内でも有数の建築事務所の事業主で、恵まれた家柄であった。母は華族女学校を首席で卒業しており、相当な文学好きであった。百合子自身、日本女子大学に入学しながらも中退し、父について渡米しているところを見ると、並々ならぬ向学の意欲にあふれていたことがうかがい知れる。 結局、百合子は最初の結婚に破綻し、しばらくは同性愛に身を焦がす。しかしその後、9歳年下の日本共産党員の宮本顕治と恋に落ち、左翼活動に没入していく。最初は15歳年上の男性と結婚し、破綻。その後、同性愛に目覚め、やがてその関係を解消すると、今度は9歳年下の男性へと移行。このプロセスは、もうそれだけで小説ネタに事欠かない。実におもしろい遍歴である。 私は決してプロレタリア作家としての宮本百合子が好きなわけではない。作中の伸子が、現実社会にあって必死にもがき苦しみ、葛藤する姿に感動したからだ。恋愛という得体の知れないものが、これほどまでにのっぴきならないものなのかということを、まざまざと見せつけられ、これまでにない共鳴を持ったのである。様々な女流文学があるのは百も承知の上だが、現実というものをしっかりと見届けた作品としては、『伸子』の右に出るものはない。モデル小説なだけに、重厚感と説得力にあふれている。 余談だが、著者は51歳という若さで亡くなっている。戦時中、左翼活動によって投獄された際の厳しい取調べがその後の体に響いたらしい。 恋愛・結婚・仕事に悩むすべての女性におすすめしたい逸作である。 『伸子』宮本百合子・著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2015.10.25

コメント(0)

-

フューリー

【フューリー】「こいつらは俺たち(連合軍)が来ると知っていたんだ。だから酒に酔い、夜明けに自殺したんだ」「なぜ(こんな惨状を)僕に見せるのですか?」「(人類の)理想は平和だが、歴史は残酷なものさ」戦争を扱った作品というのは、やっぱりそれなりに精神状態が安定していないと、見ていても疲れるだけだ。ドンパチ撃ち合うだけでなく、むごたらしい殺戮の場とか、累々と積まれた死体の山、飛び散る肉片など、一つ間違えたらB級ホラーに成り下がってしまう恐れもあるのだから。その点、『フューリー』は良かった。主演にブラッド・ピットを持って来たのも成功だ。地味な戦闘シーンの中にも、ブラピから放たれるスターとしてのオーラがまぶしい。こういうのを正に、「花がある」と言うのだろう。 これまで戦争映画というのはいくつも製作されて来たし、第二次世界大戦のナチス・ドイツへの批判めいたテーマは繰り返し取り上げられて来た。この『フューリー』においても、これまでの戦争映画とは大差はないと思われる。ただちょっとだけ違いを感じたのは、「反戦」というテーマをモロに出していないことだ。むしろ、相手を殺さなければ自分が殺されるという修羅場を、戦争の現実として正当化しているのだ。その行為が良いか悪いかは別として、対話による交渉などというものが意味を成さないことを示しているのだ。 ストーリーはこうだ。1945年4月、第二次世界大戦下が舞台。連合国側は、いよいよナチス占領下のドイツに侵攻しようとしていた。戦車部隊に所属するウォーダディー(米兵)は、長年の戦場での経験を活かし、リーダーとして活躍していた。ウォーダディーが「フューリー」と名付けた戦車では、副操縦手が戦死したことで、新たな兵士が配属された。それはまだ新米の、戦争経験ゼロの補充兵だった。その新米兵士・ノーマンを除けば、フューリー号に乗る他の兵士は、皆、北アフリカ戦線からの猛者で、ノーマンに対しがっかりせずにはいられなかった。そんな中、戦車隊が縦列で行軍中、道路脇の茂みに隠れる少年兵を見つけたノーマンだが、相手がまだ幼かったこともあり、発砲をためらってしまう。ところがその少年兵の攻撃を受け、フューリー号の前を走行する戦車が破壊されてしまうのだった。ウォーダディーはノーマンのミスい怒り、敵側の少年兵を撃たなかったことで、味方に死者が出てしまったことを批難する。ウォーダディーは手荒く、ノーマンの根性を叩き直すため、捕虜のドイツ兵を射殺するよう強要する。ノーマンは涙を流して拒絶するが、ウォーダディーは無理やりノーマンに銃を持たせ、引き金を引く。戦争の現実を、ノーマンはイヤというほど目の当たりにするのだった。 私が興味を持ったのは、ウォーダディーとノーマンが、制圧した小さな町で民家に入り、食事を摂る場面だ。2人の女性が隠れていたため、すぐにでも乱暴を働くのかと思いきや、そうではなかった。ウォーダディーは、「お湯が欲しい」と頼み、そのお湯で体を拭き、ひげを剃り、頭髪を整える。また、ノーマンは居間に置いてあったピアノを弾き始める。ようやく恐怖心から解放されたように、若い女性のエマがそのピアノの旋律に合わせて歌いだすのだ。 これはあくまでも想像だが、ウォーダディーと呼ばれるリーダーは、実は育ちが良く、インテリなのではなかろうか。ノーマンのように学生時代はタイピストとしての訓練を受けて来たという育ちの良さにはもちろん、ウォーダディーにもある種の品性を見出すことができるのだ。その証拠に、ウォーダディーを探して他の粗暴な仲間たちがワサワサと民家に押し入って来たとき、あまりの格差にがく然としてしまう。こういうドラマチックなシーンがあってこそのストーリー展開なので、ノーマンが兵士として成長してゆくプロセスがすんなり受け入れられる。お見事。 万人におすすめするほど私は戦争モノが好きというわけではないので、あえて言うなら、「ブラピのお好きな方、ぜひともご覧下さい」と、締めておこう。 2014年公開【監督】デヴィッド・エアー【出演】ブラッド・ピット、シャイア・ラブーフ、ローガン・ラーマン

2015.10.18

コメント(0)

-

秋風

秋風にこすもすの立つ悲しけれ危き中のよろこびに似て 與謝野晶子

2015.10.15

コメント(0)

-

読書案内No.169 大崎善生/聖の青春 師匠にパンツを洗わせた棋士の怪童

【大崎善生/聖の青春】◆師匠にパンツを洗わせた棋士の怪童大崎善生の作品がおもしろいと聞いたのは、もう10年ぐらい前の話だ。だがその時は、彼の『パイロットフィッシュ』や『アジアンタムブルー』は最高だから読んでみるようにとのことだった。確かに読み易く、読後はスッキリとした味わいに文句のつけようはなかった。とはいえ、村上春樹に傾倒していた私は、大崎善生の作風は何となく村上を意識したものに感じて、二番煎じは否めないと思っていた。あれからどういうきっかけで大崎善生を再び手に取る気になったのかは忘れてしまった。だが大崎のデビュー作である『聖の青春』は一読してみたいと、常々思っていた。というのも『聖の青春』は、重いネフローゼを患い、それを生涯の持病として抱えながら棋士として生き抜いた村山聖について語られた、ノンフィクション作品との書評を目にしたからだ。 享年29歳、志半ばにしてこの世を去る無念さは、いかばかりだったか。将棋界の最高峰A級に在籍したまま、名人への夢まであと一歩のところで命の灯をけさなくてはならない辛さ。 私は将棋についてはまるで無知だが、この著書を読了したことで、プロというものがいかに命懸けであるかを知った。いや、知ったようなつもりになっただけかもしれない。それぐらい過酷で壮絶で、常人の想像を超える世界なのである。※左から村山聖・谷川浩司・羽生善治 あらすじはこうだ。昭和44年、広島にて村山聖が誕生した。上に兄と姉のいる3人目の末っ子だった。3歳のある晩、聖は高熱を出した。近所の医者に診てもらったところ、「風邪」だと誤診されたのが命取りだった。なかなか容体が改善されず、両親は思い切って広島市民病院の小児科にかかったところ、重いネフローゼであることが判明した。両親は聖に対し、罪悪感を持ち続けた。もっと早く体調の異常に気付いてやれなかったことへの罪の意識。せめて、可哀そうで気の毒な聖には好きなことをさせてやろうと、何でも欲しがるものを与え、甘やかした。聖は暴れては発熱、少し休んではまた暴れて発熱を繰り返した。常に死と隣り合わせの環境だった。そんな中、父親は6歳になった聖に、将棋盤と駒を買い与えてやった。少しでも気晴らしになればと思ったからだ。すると聖は、持ち前の集中力と好奇心でメキメキと腕をあげていった。あいかわらず入退院を繰り返す聖は、どうしようもないほどの癇癪持ちになっていた。家では狂ったように暴れ、ありったけの力でドアを叩き壊し、母の三面鏡を粉々にしてしまった。ひどいときは、野球バットで家の外壁を殴り、大きな穴を開けてしまうほどの始末だった。両親はすべてを許した。どうしようもない宿命を背負った聖が、不憫で仕方なかったからだ。そんな生活をしていても、聖は将棋に没頭し、小学生となって小学生将棋名人戦にも出場することとなった。中学生になってからは、いよいよ「プロになりたい」と言い出した。「大阪に行って、奨励会に入りそしてプロになる」目標は、名人・谷川浩司を倒すことだったのだ。 東の天才・羽生善治、西の怪童・村山聖。村山聖が生きたこの当時は、若き俊英たちが揃いに揃った時代でもあった。なにしろ将棋界の勢力地図を塗り替えてしまうほどの天才・羽生が現われたことに、ベテラン棋士たちが度胆を抜いたのだ。さすがの聖も羽生には初戦で敗けている。しかし聖は羽生に対し、尊敬の念を忘れることなく、「いつかきっと」という思いで精進する。 村山聖という類まれなる棋士の、想像を絶するような闘病と同時進行の棋士人生に、私たちは圧倒される。師匠は彼の下着まで洗い、彼をサポートした。自分は絶対に将棋界の頂点に立つと信じ、また周囲も、何とかしてコイツを名人にさせてやりたい、という情熱に漲っている。この熱い生き様に思わず胸を焦がさずにはいられない。 何か夢中になれるものが欲しいと思っているあなた、この作品を読んでもらいたい。命を懸けて夢中になるということが、どういうものなのかをまざまざと実感するに違いないからだ。 『聖の青春』大崎善生・著 (新潮学芸賞受賞作品)~ご参考まで~吟遊映人の過去記事『パイロットフィッシュ』はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2015.10.11

コメント(0)

-

読書案内No.168 石坂洋次郎/青い山脈 戦後日本の若者たちの青春を、みずみずしく描く

【石坂洋次郎/青い山脈】◆戦後日本の若者たちの青春を、みずみずしく描く今、街の書店で『青い山脈』を手に入れようと思っても、まず手に入らない。すでに絶版である。私はどうしても読みたくて、アマゾンの中古本で購入した。図書館で借りても良かったのだが、何となく手元に置いておきたかったのだ。 『青い山脈』は戦後の大衆小説としてはミリオンセラーとなった作品である。当時は絶大な人気を誇り、昭和24年には原節子主演で映画化もされている。現代風に言ってしまえば、青春小説というカテゴリに区分されて差し支えないだろう。平成の若い人たちには「古臭く」感じられるかもしれないが、敗戦後の混沌とした世の中に、一条の光が射し込むかのような健全でみずみずしい作風は、正に新しい時代を予感させるものだった。 著者は石坂洋次郎で青森県弘前市出身、慶応義塾大学文学部卒である。『青い山脈』は、巻末の解説によると、昭和22年の朝日新聞の連載小説として発表されたとのこと。そのせいかどうかは別として、「封建的俗物性に対する民主的知性」というものが、そこかしこから漂っているのが印象的である。 あらすじはこうだ。終戦後まもなく、金谷六助はドイツ語の教科書を開きながら店番をしていた。そこへリュックを背負った女学生が米を売りに来た。手元に現金のない農村の者たちは、こうして米を売って現金をもらい歩いたのである。六助は店主の父親が留守していたこともあり、勝手に5升250円で買い取ることにした。ひょんなことから女学生の寺澤新子に半ば強引に食事の仕度を頼んだ六助は、新子といっしょに昼飯を食べた。後日、新子は一通の手紙を持って職員室を訪れた。若い新任の島崎雪子にその手紙を見せるためである。雪子は、民主主義が導入された今、手紙の検閲などは決してするつもりはなかったが、新子が深刻な問題を含んでいると言うので、あえて読んでみることにした。するとそれは稚拙なラブレターであった。ところが新子によれば、それを書いたのは同級生のしわざではないかと言う。新子がたまたま六助の店へ行って、行きがかり上、食事の世話をしたりしたことが噂となり、新子の行為が女学生たちの冷やかしの対象となってしまったのだ。雪子は悩んだ末、新子にはしばらく学校を休むように伝え、この件について調べてみることにした。さっそくラブレターと生徒たちの作文帳を照らし合わせ、その筆跡を鑑定してみたところ、該当者らしき女学生が判明した。確かにその女学生の押しの強さやらクラスの仕切り屋的な性格からして、この偽ラブレターを書いたに違いなかった。雪子は暗澹たる気持ちで頭を抱えていると、校医で独身の沼田から声をかけられた。雪子は思い切って、新子の持って来たラブレターとその経緯について、沼田医師に意見を聞いてみることにしたのだった。 本来、主人公は寺澤新子と金谷六助のペアが新しい時代の若者として描かれている。だが読み方によっては、その若者を教育者としての立場から新しい学校教育制度のもとに指導していく島崎雪子と、医師である沼田とが戦後の日本を立て直していく象徴とも捉えられる。平成の世を生きる私たちに、過去の小説は現代社会に適応しないと思いがちである。だが『青い山脈』を読むと、新しいのである。社会が時代とともに変革し、変わろうとしているとき、私たちは過去の常識に囚われず、伝統を敬いながらも新しい一歩を踏み出さなくてはならない。作中、左翼運動についての描写があるので引用しておく。 「彼等がそのころ政治運動に熱中したのは、理想を追求したという一面もあろうが、危険とスリルと反抗に青春のはけ口を求めた。極端にいえば胸をドキドキさせるものなら何でもいゝ。そういう心理が底強く働いておつたのだと思います」 これが事実であろう。だとしたら、私たちはもっと冷静に世の中の動きを確かめる必要がある。戦後70年、時代は変わった。日本を取り巻く環境もさらに変わった。善良な国民が世界の恥さらしになってはいけない。もっと地球規模で、日本の立ち位置を考えるべきだ。『青い山脈』は、それまでの因習にとらわれた日本独自の封建制から、人間性に即した民主的社会への移行期を、健全な青春小説として完成させた逸作である。若い人たちが古典を読むつもりでこの本を取ったとき、新しい風を感じるのに間違いはない。図書館で借りてでも一読をおすすめしたい一冊だ。 ※図書館では「石坂洋次郎作品集」の中に『青い山脈』が収められているかもしれない。 『青い山脈』石坂洋次郎著★吟遊映人『読書案内』 第1弾はコチラから★吟遊映人『読書案内』 第2弾はコチラから

2015.10.04

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…

- duta89 link daftar terbaik dengan …

- (2024-09-11 01:49:11)

-

-

-

- イラスト付で日記を書こう!

- 一日一枚絵(11月10日分)

- (2024-11-24 00:00:18)

-

-

-

- アニメ!!

- 【中古】 幻魔大戦(Blu-ray…

- (2024-11-14 14:54:38)

-