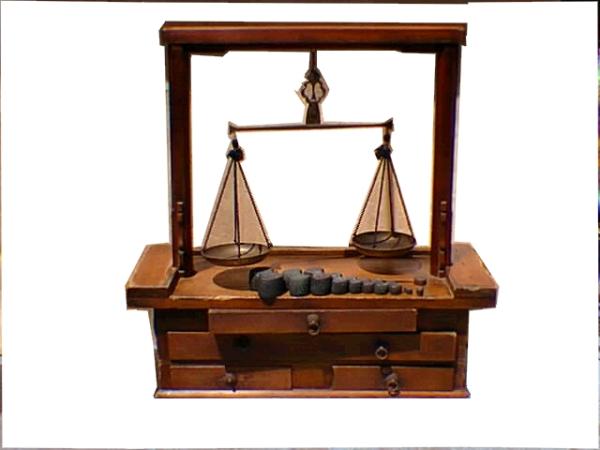

天秤ばかり

江戸時代の中頃、1700年代から札場(公式の両替商)の役人が使用していた両替天秤です。

両替商 は、手数料をとって貨幣の両替を行い、金銭売買・貸付・手形振出・預金など今でいう銀行業務を行っていました。

春霜堂からすぐ近くに、明治の頃には第38,94旧日本国立銀行なども置かれていたので、それでこういうものも当時まで使われていたのでしょう。

幕末の頃に、西洋から台秤が入ってくるまでは、棹(さお)秤と天秤秤が日常的に使用されていました。

棹秤が日常品を取り扱うのに気軽に使われたのに対して、

天秤秤は薬剤や貴金属、両替など貴重なものの取り扱い荷使用されていました。

特に姫路では銀の交換などに使用されることが多かったようです。

この両替天秤の材質は本体がヒノキ、はかりの部分は真鍮でできています。

春霜堂では棹秤と共に、綿花や米俵を量るのに使用した大型の棹ばかりも展示しております。

© Rakuten Group, Inc.