三春化け猫騒動(抄) 2005/7 歴史読本 0

[三春化け猫騒動~お家騒動伝説] カテゴリの記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

あとがき

あ と が き この作品は、「日通文学」二〇〇〇年九月号に「強慾」として載せられたものである。三春地方に伝わる「化け猫騒動伝説」を下敷きにした。いつの時代も変わらぬ人間の欲を主題としたが、当時の人々の火災に対する恐れも副題としている。ただどうしても、こういうものは勧善懲悪となりがちである。この伝説も例外ではなかった。しかし歴史は、いつも勧善懲悪だけで紡がれているとは限らない。この小説の主人公である、荒木玄蕃高村の逝去の様子は、歴史に残されていない。 しかし高村は、自分の身は滅ぼしたが、実子の季侶(頼季)を三春藩主とするのには成功した。この小説の下地になった「三春・猫騒動」は、三春藩の正徳事件(一七一五年頃)、及び享保事件(一七二九年)と言われた二つの事件にからんで伝えられてきたものである。が、いづれこの作品も、先輩同人の手厳しい批判を受けたものである。そのためもあって、題は同じでも、全く新しく書き直した。 なおこの取材中(一九九二年頃)、あるお宅のご主人に、「私の女房は、荒木家の系統でしてね。今でも後ろめたいそうです」と言われた。 側でお茶を煎れてくれていた夫人が、黙ったまま、きまり悪そうな顔をしていたのを思い出す。それにしても、約三〇〇年近くも前の先祖の起こした事件に、今更ながら気に病んで生活している人のあることに驚いた。こういうことが、長く閉鎖された小さな社会(町)に於ける歴史なのであろうか。しかも、このような考えの人に出会って、この現代に至るまで続く「人の慾」とは、いったい何であったのか、と考えさせられた。 この小説を書いていて気になったのは、この夫人に対してである。しかし小説、つまりは虚構ということで、お許しを頂ければ、と思っている。 そのためもあって、あえて、この方の名は伏せさせて頂く。 (了) (はらきり梅と、その碑) 参 考 文 献 一九八五 三春町史 三春町

2007.12.09

コメント(0)

-

欲の皮 2

幕府から一連の処分を受けて、高村は江戸から戻ってきた。 その夜は、いつになく空気がよどみ、蒸し暑い夜であった。扇子を使う高村の額に、汗が滲んでいた。庭に、大きく開かれた障子からは、そよとも、風が入らなかった。 あのタマが、二人のいる部屋に音もなく入り込むと、行灯の下段にあった油壷を倒した。高村は、ハッとした。タマが、畳に拡がる菜種油を舐めはじめたのである。その舐める音が、小さく鳴った。ぴしゃっ、ぴしゃぴしゃ・・・。 おタカが叫んだ。「旦那様、猫が油を! そこの行灯の油を舐めておりまする・・・。旦那様!」 高村は、自分の身が、小刻みに震えるのを感じていた。「ん・・・? なにを不埒な、この化け猫め! 成敗してくれようぞ。おタカ刀を! 刀を持てぃ!」 そして、「エイッ ヤアー!」 かけ声と共に振り下ろした高村の刀から、血しぶきが上がった。襖に写る猫の影はそのままに、鈍い音がして手ごたえがあった。「この、化け猫めが! 成敗してやったは」 勝ち誇ったように、刀の血を振り払いながらそう言った高村の目に、血まみれになり、動くことのなくなったおタカの死体が見えた。そして行灯の火が、一瞬明るく、部屋を照らした。その光の中で、おタカの口が、少しづつ耳まで裂けていくのが、見えた。「・・・」 高村には、なにが起きたか理解できなかった。おタカの死体の後ろにいた白猫は、背中の毛をさか立てて耳を伏せ、火を噴くように目を赤く光らせ、唸り声を上げて高村を威嚇していた。「おタカ・・・」 高村は、怯んだ。 そして高村は、おタカを斬り殺した恐怖から逃れるかのように、やみくもに刀を振り回した。おのれー! こん畜生め! おタカの仇」 白猫は、右に左にと飛び跳ねた。 その猫は、高村が斬っても斬っても、手ごたえがなかった。高村の目には、間違いなく猫の身体を切っているのにである。そしてこの長い闘いに、高村は大きく息をはずませていた。「化け猫め!・・・、そこを動くな!」 タマは血にまみれながらも、悠然とおタカの返り血を浴びている高村を見据えた。そして一瞬、行灯の後ろに回った。高村は刀を振りかぶって、行灯に踏み込んだ。ひっくり返った行灯の火が、畳や障子に飛び散り、あっという間に強い勢いとなって燃え上がっていった。その火と血で身体を朱に染めたタマは、家の屋根に飛び上ると、すぐに隣家の屋根に飛び移った。 猫を追って庭へ出た高村を、高村の子供たちが、取り押さえよう駆け寄って来た、がすでに乱心した高村の刀は、我が子といえども容赦しなかった。子供たちも空しく骸となり、庭に散乱していった。 この家の火事に周囲の人々が騒ぎだし、半鐘が鳴り、火消したちが駆け集まってきた。タマは、隣の屋根の上からしばらくそんな様子を見ていたが、やがて屋根の一番高いところに上って行った。そして多兵衛の家のあった方を見ていたが、「ギャオーッ」と大きく天に向かって啼いた。———旦那様。旦那様の恨みを、晴らしました。 タマは心の中で、そう多兵衛に、報告をしていたのかも知れなかった。その目は、あの優しい、元の猫の目に戻っていた。やがてタマは、地上に飛び降りると尻尾をピンと立て、その先をピクピクッと動かした。そして、それらの喧噪を横目にすると、悠然と山に帰っていった。 あの大騒動が終わってしばらくして、紫雲寺の「梅の木」の根元に、白い一匹の猫の骸(むくろ)が横たわっていた。その死骸を見た和尚は、あの多兵衛の猫・タマであることに、直ぐに気がついた。和尚の目には、安らかに目を閉じたタマの顔が、微笑んでいるかのように見えていた。和尚は、数珠を取ると静かに瞑目した。 高村の強欲は、その庇護の対象であったわが子・頼季の閉門を招き、さらに幕府から町人をも巻き込んだ大騒動となって終了した。そしてその高い代償は、多くの関係者の処分となって表れた。すなわち、幕府老中・松平左近将監、以下八名。類族・秋田兵部、以下五名。藩士・荒木玄蕃高村、以下四十五名。町方・与左衛門、以下六名その他である。 即日、全ての三春藩江戸屋敷は、表・裏両門が閉じられ、窓も締め切られた。 この藩主閉門の処置は、領民の生活にも遠慮を強いるものであった。すなわち家中への日中の出入り、他所への出入りなども厳しく規制され、何事にも慎み深くし、諸事穏便にするよう繰り返して触れが出された。 寛保三(一七四三)年、頼季は、四十六歳で病死した。その当時としても、決して、老齢という年齢ではない。狂おしいほどの日々と、そこから得られた息子の藩主としての座。しかし高村は、その息子にも先立たれた。全てを失い、孤独となった高村は、世話をする係とされた老女と二人、座敷牢と化した屋敷の中に閉じ込められた。 彼の欲望の結果は、何であったのか? そして、何年か後、『彼は狂ったまま死んだ』とも伝えられている。もしそれが本当だとして、高村が息子の死を知らずして死んだとすれば、それは幸せなことであったのであろうか? さらに彼の没年も、定かではない。 それにしても、善悪の基準は何か? という問題が残される。このことはまた、歴史が勧善懲悪のみで紡がれるものではないという事実を、話しかけているのかも知れない。現在、福島県田村郡三春町大町にある紫雲寺の境内に、「はらきり梅」と彫られた碑とともに、梅の古木が一本ある。「忠臣・滋野多兵衛」が切腹をし、己の内蔵を投げ掛けたと伝えられている木である。ただその怨念を知ってか、この梅の木の花は下を向いて咲くという。 ただしこの木、「すでに何度か植え替えられたもの」とも聞く。そして碑と今の「はらきり梅」との間に、朽ち果てた、古い「はらきり梅」の幹の一部も残されている。 (了)

2007.12.08

コメント(0)

-

欲の皮 1

欲 の 皮 ある日、頼季は、殿中で旗本・朝倉甚十郎から、老中・水野和泉守の意向として三春表について聞かれ、一通の訴状を示されて請書を差し出すよう命じられた。 この訴状は、高村処分に連座して隠居を申しつけられた高村の弟・荒木又市の家人・渡辺長右衛門が、「悪事指募侯」との沙汰で三春にて打首となった。そのために長右衛門の妻が不当として、江戸の目安箱に投書したものである。 このために、三春の騒動が幕府老中・水野和泉守の知るところとなってしまった。 恐れ入った頼季は、安藤対馬守や御鑓奉行の朽木大和守らとも相談をして請書を提出したが、水野和泉守に「此間の請書見にくく有之」と戻され、書き直して持参したものも「意味不明」として戻された。請書は三度に渡って訂正され、ようやく受理された。 三春藩の騒動に対する幕閣の対応として、訴状と請書をもとに、両者の言い分を詮議することとなった。 荒木高村及び荒木又一の兄弟に、召喚命令が発せられた。 この二人は、老中・水野和泉守のお尋ねとして、大目付・奥津能登守より厳しい尋問を受けた。 ところが、この目安箱への投書にはじまった事件の詮議は、荒木又一の請書によって、朽木大和守の介入露見という、意外な方向に発展した。その上、亡・輝季夫人から、「幕府の安藤対馬守に相談をし、その指示に依って処置した」との発言があったのである。この発言が、安藤対馬守の独断潜行と判断されたのである。 朽木大和守に対する詮議からはじまったこの事件は、荒木高村の蟄居という単なる三春藩内から秋田氏一族を含み、さらに西丸老中の安藤対馬守の周辺にまで波及する様相を見せていた。 ある夜、詮議を受けた高村は、『かご』で、三春藩上屋敷、つまり帰宅への途上にあった。いくら詮議を受けた身とはいっても、藩主の実父である。それなりの格式は、要請されていた。しかし、『かご』の中は、退屈な環境でもある。高村は、「ふぁーっ」と大きな欠伸をすると、『かご』の格子窓を少し押し開けた。見るとはなしに見た外の景色の中に、白い猫が追って来るのが見えた。「ん・・・?」 思わず、『かご』窓に額を押しつけるようにして、外を見た。高村は、たっ、と窓を閉めると、腕を組んだ。———まさか、タマが・・・。 高村は、空(くう)を見つめていた。そしてその目は、虚ろになっていた。恐ろしさに、もう一度外を見る気には、ならなかった。 屋敷に戻り、『かご』から玄関の前に降りた高村が、門の屋根を見上げた時、そこに小さな白いものを見た。それは、紛れもなく、あの猫であった。———タマがなぜ江戸に・・・。 そうは思ったが、黙って身を返すと、片膝をついた供の間を、玄関に向かった。猫の影に怯える高村の、気は重かった。 頼季は事件の拡大を気に病み、藩邸内に引きこもっていた。 その頼季のもとに、幕府御老中連署の御切紙が届けられた。それには秋田兵部の他、朽木大和守、朝倉甚十郎ら幕府役人も召喚されていた。そして頼季以下は、御用番老中・松平左近将監乗邑、同水野和泉守忠之、同じく酒井讃岐守忠音の三人が正面に列座し、松平左近将監乗邑の口上で申し渡しが行われた。その内容は、 一、高村の刀取り上げは、公儀の公裁を受けるべきことで、実父に対して不孝なる処置である。 二、長右衛門の打ち首は、粗末な策である。というものであった。頼季は、「上江御苦労ニ相懸 心得違之儀迷惑仕侯所ニ 存知之外軽く被 仰出難在仕合奉存侯」と口上を述べて退座した。

2007.12.07

コメント(0)

-

猫の復讐 4

間もなく頼季は三春を出発、江戸に向かった。参勤交代である。 高村は、拒否された要請を直訴状に変えると、江戸の頼季へ送付した。この間にも、藩によって大町与左衛門に対する吟味が進められ、彼は無罪とされた。———何だ。あ奴等が無罪ということは、このわしが、罪人ということか! 不満をもった高村は、再々度、高村自身による取り調べを要求した。しかしこれは、藩の司法権に対する干渉ともなる。藩当局にとって、許容できるものではなかった。当然に拒否された。またも高村は、直訴状を江戸の頼季に送った。 実父の横車に困った頼季は、幕閣の安藤対馬守に相談を掛けた。対馬守は、三春藩上層部の上京を求めた。その内容を、知る必要があったのである。 とるものもとりあえず上京し、対馬守の屋敷に入った三春藩の上層部に対して、対馬守は、「高村の藩政よりの引退」と「高村が育てていた頼季の子・民部(高村の孫)の上京」とを申し渡した。 高村の知らないところで、高村の権力が瓦解しようとしていた。 家に戻った高村が、妻に訊いた。「ん? いま猫が啼いたか?」「いいえ、旦那様、なにも聞こえませぬが」 高村は、聞き耳を立てながら、周囲を見回した。「今、この部屋に、猫が・・・おったと思ったが?」「猫が・・・? いいえ何もおりませぬが?」「そうか・・・。何もおらぬか」 そう鸚鵡返しに言った高村は、闇の中に金色に光る目が二つ、すーっと音もなく流れるのを見た。———あの化け猫め。わしの様子を見に来おって・・・。 そう思って立ち上がり、障子を開けて庭を見た高村は、木陰に身を隠し、キチンと座って背を伸ばし、小首を傾げている猫を見つけた。———あ奴め! そう思う高村を、タマは背を伸ばすと、大きな欠伸をし、こちらを見た。 その瞬間、タマの姿が、すーっと薄くなると、ふぃっ、と消えた。「・・・」 高村は、声も出なかった。 安藤対馬守からの意を受けた三春藩は、亡・輝季夫人及び重臣列席の下に、高村に申し渡しを行った。高村は、「幕府御老中の御意であるから、恐れ入る」と返事はしたが、その裁定には不満であった。しかし亡・輝季夫人の要求で、結局その場で、腰の刀を引き渡さざるを得なかった。高村の蟄居を含めた全ての処置を終了した三春藩は、安藤対馬守に、その一部始終を報告し、高村の家で育てられていた民部を、江戸上屋敷に引き取った。「孫の民部が江戸に浚われて、寂しいのう」 高村が言った。「今頃は、お屋敷でどうしていますやら・・・」 孫がいなくなって、二人には部屋の火が消えたかのように感じられた。話すこともなく、夜が更けていった。「おタカ。猫の声が・・・。屋敷が振動するような、大きな啼き声が・・・」 急に、高村が叫んだ。何をおっしゃいます。なにも聞こえませぬが・・・」 そして、耳をそば立てていたおタカが、「ああ、遠くで犬は啼いておりますが」と言った。 また静かに、刻が過ぎた。「あっ・・・!」「なんですか? 旦那様。急に大きな声で! 驚くではございませんか」「また大きな猫の影が・・・。何か口にくわえて・・・。たった今、お前の後ろに影が見え・・・」 高村は怯えながら、おタカの背後を指さした。今までいなかった猫が、急に出現したのである。すでにそのおののく目は、常人のそれではなかった。「旦那様、旦那様。なにもおりませぬ。どうぞお気を確かに・・・」 おタカは、そう言って気を落ちつかせようとしたが、彼女自身、恐ろしさで、後ろの闇を振り返ることが出来なかった。 その闇の中で、座った猫が目を細めて、小さな欠伸をした。それが高村の目には、たしかに猫が嘲笑したように見えた。その口が、一瞬、目の前でぐぐっと大きくなり、襖一ぱいに拡がった。後ろから、おタカの身体を食うかのように見えた瞬間、その口が、はっと、闇の中に呑まれ、消えていった。 高村は、ブルッと身震えをした。恐怖が体の中を、駆け抜けて行った。 猫の姿は、どこにも見えなかった。

2007.12.06

コメント(0)

-

猫の復讐 3

持病が悪化していた藩主の頼季は、三春藩年寄と御用人を、分家秋田家をはじめ各関係者などに内密にして、江戸へ派遣した。「自分の健康状態による隠居願いと、後継者の決定について、幕府・西丸老中の安藤対馬守信友に、率直な御意見を伺いたい」というものであった。頼季は、自分の悪い健康状態もあったが、実父の高村との軋轢からも逃れようとしていたのである。 この安藤対馬守の叔母は、盛季の室(輝季母)であり、頼季の養祖母に当たる人である。頼季が、心安らかにして、交際していた人物である。 城下の問屋たちが、高村との関係の決着を迫ろうとして、藩に訴状を提出してきた。———何を、猪口才な!そう思った高村は、今度は年寄衆を通じて、「肴屋喜惣次、大町与左衛門それに伝蔵が、自分の不当を訴え出たことに関して、その吟味を自らやりたい」との願書を提出した。 しかしこれは、「被告人が裁判官になる」というようなものであるから、年寄側は、頼季の江戸出発前を理由として、お取り次ぎを拒否した。 それでも高村は、「頼喜様に直接申し上げたい」と、再度願い出た。 それを受けた頼季は、「年寄共と直談すべし」として差し戻した。———何だ、頼季は。わしはお前の父親だぞ1 三春藩と高村の関係は、ぎくしゃくしていた。「おタカ。何やら臭いではないか。何の匂いじゃ?」 家に戻った高村は、不快気に言った。特に今日の、頼季の拒否が、面白くなかった。それらの不満が、輪をかけていた。 タマは、庭のそちこちに尿をして歩いていた。猫の尿には、強烈な臭いがある。まるでタマは、それで自分の存在を高村に示し、嫌がらせをしていたかのようであった。「あれっ旦那様。お気づきになられましたか? どうも、野良猫でございましょうか、あちこちに悪さをしまして、私も気になって良く掃除をしたのでございますが、土に臭いが滲み込んで取れたものではございませぬ。困ったものでございますね」「うむ。こんなことが、よくあったのかの?」「いいえ、始めてでございます。明日にはもう一度、良く掃除を致しましょう」「あっ・・・。まさかに、あの多兵衛の猫の悪さではあるまいな?」 高村は、おタカに確認するかのように、訊いた。おタカは、返事をしなかった。彼女も、そう思っていたのである。女中たちには辞められ、それに自分の思うように動いてくれぬ頼季に、高村は、苛立っていた。気のせいか、家の中が少し荒れてきたかのように思えた。———どうもあの猫が出てきてから、悪いことばかりが続く・・・。多兵衛のせいか? それとも、あの猫が祟っているのか? 高村は、そう思った。その疑念が、高村をさいなんでいたが、しかし、対外的には、強硬な姿勢を貫いていた。———わしは、殿の実父じゃ! どうじゃ、恐れ入ったか! 年寄衆も、殿の命令とはいえ、 「直談は如何がか」ともめていた。それらを見すかした高村は、自ら与左衛門を調べたいとの願書を、年寄衆に再提出した。 年寄衆は、「すでに町方で吟味を始めた」との理由で、拒否した。 そこで高村は、「吟味の日延べ」を要求して時間を稼ぎ、「今夜にも、藩主の御意を得たい」と強請した。 今度も年寄衆は、それも拒否した。藩と高村は、抜き差しならぬ関係となっていた。 そしてこの頃、おタカは高村の態度に、以前と違うものを感じていた。夜になると、不気味に嗤うのである。外ではともかく、家にいる高村は、猫に異常な反応を示すようになった。そして何やら恐ろし気な獣の気配がすると言っては怯え、またおタカの背後に猫の影が見えると言っては恐れた。 高村屋敷では、タマがその縁の下に、居を移していることを、誰も知らなかった。その縁の下でタマは手を舐めて、悠々と毛づくろいをしていた。そして立ち上がると必ずあの松の木の下に行った。 高村は、その松の木の下にいる、猫に気が付いた。彼は猫を、じっと観察した。———特にその姿に、変容はない。たかが、普通の猫ではないか。 そう思った高村の目から、猫の姿が、忽然と消え失せた。「う・・・。消えた」 思わず、声になった。その声が、小さく震えていた。

2007.12.05

コメント(0)

-

猫の復讐 2

藩年寄衆は、口上書を遣わしてきた。それには、「高村への相談役依頼は、頼季様が家督相続の際若年であったためである。現在隠居の身である高村の藩政への関与は、頼季様が壮年に達した今日に至っては遠慮すべきことである。さらに、御城下間屋たちの問で、経済的利権をめぐって高村の存在が間題視されつつある。必要以上の高村の干渉は、藩主・頼季様にとって難儀である」としたためられていた。 この口上書に対して、高村は、返答書をもって反駁した。「正徳五年十二月以来、輝季様隠居の際、その意向に従って年寄衆の相談役を勤めてきたもので、不法なことではない。この正当性こそが、高村の藩政への参与を当然ならしめているのである」というものであった。その上で高村は、先に提出していた御暇願を撤回し、藩重臣たちによる「藩政よりの引退勧告」をはねつけた。———こんなことで、折れる訳には参らぬ。強硬に抗議するのみ。 これが、彼の考えであった。 その日の夜、寝床に入った高村は、スーッと襖の開くような感じと、誰かがすり足で歩くような音がしたような気がした。思わず耳をそばだてたが、なにも起きなかった。しばらく、なかなか寝つけなかった。半刻ほどの、時が経った。 スーッと、寝所の襖が開いた。 そこには、青い顔をしたおタカが座っていた。普通ではなかった。 高村は、ドキッとした。「おタカっ。こんな時刻に、如何が致した?」 思わず高村は布団の上に起きあがり、大きな声で訊いた。「旦那様・・・。随分引き留めたのですが、女中たちが辞めると申しまして、みんな家へ、帰ってしまいました。」 そこには、困惑したおタカの顔があった。「何んじゃ。それはお前の仕事であろうが。それにそんなことを、寝ているのを起こしてまで申すことでもあるまい。しかし誰もいないとは、いったい何がどうしたのじゃ?」「はい。それが私には聞こえないのですが・・・、女中たちが申すには、『夜な夜な、絞り出すような恐ろし気な猫の声が聞こえ、あの白猫の騒ぎが思い出されて、気持ちが悪くて勤めていられない』と言うのでございます。ほら、今も聞こえますでしょう?」 おタカは、声のする方を振り向いた。「猫が・・・? 多兵衛の猫が啼いている、とでも申すか?」 そう訊いて高村は、ぞッとした。あの松の木の下に、蹲っていた、白い猫の姿を思い出したのである。「はい。多兵衛の猫と申しましょうか、白い猫が・・・、ほら啼いてますでしょう?」 おタカは、今度は、虚ろな目を高村に向けた。「白い猫? そんなもの・・・、わしには見えぬし、聞こえぬが?」 高村は、そう言った。隠した訳ではなかった。本当に、聞こえなかったのである。———あ奴め。多兵衛の仇を討ちに来たか・・・。 おタカの目の色に恐怖を感じ、高村がそう思った時、猫の啼き声が、聞こえたような気がした。「ん・・・?」 もう一度聞き耳を立てた高村は、「いま、確かに猫が啼いたな?」と訊いた。 おタカが言った。「いいえ。私には、何も聞こえませぬが・・・」 怪訝なそうな顔をして、今度は反対のことを言うおタカの口が、一瞬だけ耳元まで割れているかのように、高村には見えた。思わず高村は、沈黙の中にあった。高村とて、巷間の噂を知らぬ訳ではなかったのである。 辞めた女中たちが、「高村屋敷に化け猫が出る」との話をしたらしく、町屋に野菜などを売りに来る百姓女たちの、格好の話題となっていた。そしてその話が、さらに広められていた。 あの日、多兵衛の腑(はらわた)を喰って逃げたタマは、山に身を隠し、野良猫となっていた。しかし、自然の治癒力が、あの毒による後遺証を癒し、目はらんらんとし、猫特有の敏捷な肢体を取り戻していた。 野性に近い生活をしていたタマは、やがて毎日のように、荒木の屋敷に行くようになっていた。庭の隅にある躑躅(つつじ)の茂みの間に身を隠し、耳を立て、身じろぎもせず、家の中を観察していたのである。それは、多兵衛の死に臨んでの願望を、何とか達成しようとしていたかのようであった。すでにタマは、復讐の権化となっていた。背の低い躑躅の混み合った枝が、格好の隠れ場所となっていた。 ある日、城から帰ってきた高村が、何気なく庭を見ていた。あの躑躅の陰から、白い猫が、そーと出てきた。 はっとした高村の目と一瞬目の合った白猫は、前の片足を上げたまま固まっていたが、すぐに高村を無視するかのようにして、松の木の下に背を見せて蹲った。———あれは、タマだ! しかしあの猫が、何故、我が家に現れるのか? 高村は、怖れを感じていた。 何日かして、高村は、またあの松の木の下に蹲る猫を見た。———何故、あの猫が、毎日のように、庭に来るのか? そう思って怪訝な顔をする高村を、タマは、振り返って睨みつけたような気がした。高村は、ギョッとした。そして猫は、脅かすかのように口を大きく開け、牙を見せて唸ったのである。度重なる猫の出現に、高村の顔が、蒼白になっていた。 猫は、さっと身を翻した。

2007.12.04

コメント(0)

-

猫の復讐 1

猫 の 復 讐 享保五(一七二〇)年、御隠居・秋田輝季が死去した。 このことは、高村にとって、大打撃となった。頼季の後ろ盾であった輝季が亡くなったことで、反荒木勢力が公然と表舞台に飛び出して来たのである。その上、高村にいろんな問題が降りかかっていた。春には領内に洪水が発生し、江戸の上屋敷が大火で類焼した。頼季が許されて三春に帰国している間に、上屋敷再建の費用の金策をし、その間、三春・御免町から火が出て大火となった。この復興も大事業であった。———この不幸続きは、一体なになのか? さすがの高村も、気が滅入っていた。 その高村が、家の庭の松の木の根本に、なにやら小さな白いものを見たのは、ある夕暮れ時であった。———あれはなにか?と思って目を凝らすと、そのものは音もさせずに、木の陰に消えていった。———気のせいか。 高村はそう思った。そして庭には、夕闇が迫っていった。やがてそんなことは、いつの間にか忘れてしまっていた。 高村は藩主・頼季の三春帰国中に、藩年寄衆宛に願書を差し出した。藩の各方面から、高村弾劾の声が捲き起こったのである。その願書の内容は、「自分が驕り長じ諸事一人で取り扱うことは御家のためにならないし、年寄の相談に勝手に出て口を挟むことも困る。それらは皆様の言われる通りで良くないことなので、この際御暇を願いたい」という、誠に殊勝なものであった。こういうものを提出すれば、藩内を沈静化させ得る、と考えていた。 しかしこの願書に対して、藩年寄衆は、「難御達御聴侯」との返答をした。藩としては、藩主の実父・高村の「御暇願」は、了承出来るものではなかった。思い通りに行ったと思いながらも高村は、今度は頼季よりの直接の回答を要求し、年寄衆の返答を拒否した。藩中枢での地位の保持のために、実子・頼季の取りなしを期待したのである。 その日の夕方、家に帰った高村は、あの松の木の根本に、また小さな白いものを見つけた。「ん・・・?」 凝視する高村の目にはいったのは、大きな猫の姿であった。体を丸くして背をむけていたその猫は、高村に気づいたのか、キッ振り返った。———タマだ! 多兵衛のタマだ! 高村は、ギョッとした。———あ奴。あれからどこで、生きていたものか? 人間なら八十才位か? タマはしばらく動かなかったが、耳を伏せると急に口を大きく開けた。「ふわぁーっ」 タマが唸った。 それを見た高村の背中を、ヒャーッと、冷たいものが走った。

2007.12.03

コメント(0)

-

はかりごと 7

「おタカ。すぐに、わしの部屋に参れ」 玄関に迎えに出た妻のおタカにそう言うと、刀をワシ掴みにしたまま、廊下を急いだ。おタカが、その後を追った。 部屋に入って刀を床の間に置き、ドーンと腰を下ろした高村は、気が急いだように早口で言った。「季侶が・・・、季侶が殿の養子となることになった」「はあ・・・?」「何を妙な顔をしておる。嬉しくはないのか?」「ですが旦那様。季侶は江戸の秋田家の養子。それなのに殿様のご養子とは、どういうことでございましょう?」「なんじゃ、まだ分からぬか。しっかりせい、いいか・・・!。江戸の旗本秋田家が、三春藩五万石を継ぐことになったということじゃ。つまり季侶が、三春藩の藩主を継ぐことになったいうことじゃ」 高村は、おタカを睨めつけるようにして、言った。「季侶が、三春藩のお殿様になると・・・?」「そうよ、わが子が一国一城の主となる、ということよ。それはさらに季侶の子、孫と、代々続いて三春藩主となる、ということでもある。つまりは荒木の血筋が、藩主の血筋に入り込むのじゃ」「・・・」「それに季侶は殿のご指示で、名を頼季と変えることになった。いかにも殿らしい名ではないか?」「えっ。頼季(よりすえ)様と・・・?」 高村は言うだけ言うと、気分が落ちついたのであろう、今までの早口が、ようやく元に戻った。「それに驚くな。殿はご自分の孫娘のお岩様を養女となされ、頼季に娶せると申されておる。わしらは、三春藩主様の実の親ということになる。これで我が荒木家は、万々歳じゃ。もはや未来永劫、揺らぐものではないわ。どうじゃ、かくなる上は、わしは誰が何と言おうとも、荒木家の中興の祖じゃ」「・・・」「今の話、正式にお沙汰のあるまでは、他言無用ぞ」 高村は、おタカが部屋を出ていく後姿を、舐めるような目で見ていた。「くくく・・・」 一人残った高村は、声を潜めて笑っていた。———考えていた以上にうまくいった。 その思いが、笑いを誘っていたのである。———しかし季成の暗殺失敗には、我れながら肝を潰した。それにしても、多兵衛にうまく罪を被せた。こうなれば、死人に口なしじゃ。あ奴は本気で犯人の詮索しおったからのう・・・。危ない、あぶない。「くくく・・・」 高村は、また笑った。———そして就季様の暗殺。これについては、良庵を褒めねばなるまいが・・・、季成の時には失敗しておるからのう。まあそれにしても、良くやった方だと言ってもよいか・・・。それに極めつけは、季侶、おっと頼季様を藩主の座につけた時よ。いかにも殿の意志という形で、ことを運んだわ。我ながらうまくいったものよ。「くくく・・・」 高村の笑いは、まだ止まることを知らなかった。そしてその笑いのように、荒木高村の権勢は、日の出の勢いとなっていった。 やがて輝季は、頼季に三春藩の家督を譲って隠居となった。そして頼季は、参勤交代で江戸へ出ていった。そのためもあって、高村は三春の輝季の側で、城代家老として実権を握ったのである。そしてそれは、高村をより強い権力者に育てていった。そしてその後の数年間に、高村の権勢は猛威を振るった。自分の意にそぐわぬ者について、容赦のない弾圧を加えたのである。直接の犠牲者は、追放四名、御暇十九名、蟄居一名、御役御免一名、出奔一名の総計二十六名に及んだ。そのためもあって、町方でも、高村を誹謗する声が、上がりはじめていた。運上金が高額となり、御用商人が賄賂の額で決められていた。その反感も、高村の力で、強引に押さえ込まれていた。 しかしその高村にも、困ったことが起こった。江戸に行っている頼季が、何故か病弱になってきたのである。 おタカは心配のあまり、「頼季を看病するため、江戸に行きたい」と言っていた。「おタカ。無理を申すな。すでに頼季は三春の藩主ぞ。町方、町人の親でもあるまいに、そんなことが出来るか。それに江戸には良医もおろう。足手まといになってはかえって迷惑、それに何故か、御隠居様も病気がちじゃ。今は動けぬ。我慢せい」 そう言って落ち着かせようとしてはいたが、高村としては、良庵の動きが気になった。———あ奴め。まさか御隠居様に、毒を盛っているのではあるまいな? そう思うのだが妻にも相談できず、気が気ではなかった。良庵は、高村が、季成、就季の二人に毒を盛らせた男である。それが勝手に動いているとなると、ことは面倒である。———体の弱い頼季の後ろ盾として、今は御隠居様が必要じゃ。良庵を呼びつけて、ことの真偽を質すのも一法じゃが、もしそうして怒らせて、「私のことはどうなろうと結構。以前のことを大っぴらに致しましょうか」などと開き直られれば、それも致しかねる。 それらに対して具体的な対応策も打てぬまま、月日が過ぎていった。

2007.12.02

コメント(0)

-

はかりごと 6

正徳五年六月四日、就季は三春藩主を相続することなく、四十五才で死去した。 高村は、てきぱきと対応していた。七日には知らせの触れを出し、鳴物・音曲・普請の停止を命じた。また七日当日の市日を中止して店仕舞いを命じ、すだれを掛けさせた。十一日から鍛冶・細工・桶屋・打綿屋・湯屋・粉屋・酒屋酒林・担売物などの商売諸職を解禁とし、普請も出来るようにしたが、高音を出す普請はさらに遠慮をさせた。さらに田村大元神社の祭礼も、中止としてしまった。その死や対応は、領内にも大きな疑問となって流れていった。季成の毒殺未遂事件が、公然の秘密として漏れていたこともあった。 輝季も、息子・就季の死に、釈然としなかった。———親に逆らった上に、先に死ぬとは・・・。この親不幸者め! そう憤ってもみたが、元に戻す手立てはなかった。漠然と就季もまた毒殺されたのではないかと疑った輝季は、良庵を詰問した。しかし良庵は、就季が内臓の病気であったことを説明し、力の至らなかったことを詫びるのみであった。そして輝季の疑問に対しては、「毒殺などとは飛んでもない。多兵衛も処刑されたことでもあるし、決して左様なことが、起きる訳がございませぬ」と断言していた。 輝季は、考えていた。———滋野多兵衛が、真犯人であったのであろうか・・・? どうしても疑いの晴れぬ輝季は、今度は高村を呼びつけた。 しかし高村は、「就季様が毒殺されたという前提で考えるならともかく、良庵は否定しておりまする。さすれば殿が言われるように、多兵衛が犯人ではない、という証拠が、どこにもございませんでしょう」と明確に言い切った。 そう言われれば、輝季には、反論する材料がなかった。———幸か不幸か、わしは六十六才になる今に至るまで、四十五才の就季に相続をしていなかった。とりあえず幕府には、就季を『急病にて病没』と届け出ておけば良いが・・・。しかし世継ぎを誰にするか。藩内では、秋田由来と宍戸由来、それに三春由来の家臣団が、三つ巴となって蠢いておる。 そう考える輝季の脇の下を、冷や汗がツツーと流れて行くのが感じられた。就季には男子二人があったが、早世していた。———もしかして、これらも毒殺。さすれば、わしの目が甘かった。 そう思ったのである。残されたのは女子二人である。輝季直系の孫に譲ることは出来ない相談となっていた。———それにしても、相続のための、養子をどこに求めるか? これは、重要な問題である。 輝季が第一番に考えたのは、三春新田藩・秋田季品の子の季成である。季成は十九才、しかも輝季の娘・就季の妹のおトヨが嫁いでいる。———血筋としては、わしの跡継ぎとして問題はないが・・・。 そうは思っていたが、「季成殿は、秋田由来に振り回されておりますれば、結局は大殿の、お荷物になってしまうのでは、ございませぬか? それに季成殿も、もう少ししっかりしてくれれば良いのでございまするが・・・」という高村の言葉も、気になっていた。———うーむ。三春藩を五万五千石に戻すには、絶好の機会ではあるが・・・。確かに藩の将来を考えれば、季成では少々もの足りぬし・・・。とは言っても、五千石はそのままとしておく方が、三春藩は安泰なのかも知れぬ。「とすれば、旗本・秋田家の季侶か?」 輝季は小さな声で呟いた。 季侶は、将軍にお目通りを願ってから覚えもよく、将軍近習役を勤め幕閣との関係の深くなっていた。その点から考えれば、旗本秋田家も相続に有力な位置にあった。———季侶は高村が実子、こう反荒木の風が強いと、これも難しい・・・。しかし高村を我が方に抱き込むには、これも捨てがたい・・・。第三に分家の幕府小普請の秋田家があるが、それにしては血が遠い。 輝季は、季成にするか季侶が良いか、悩んでいた。それにしても、時間がなかった。相続人を、早急に決めなければならなかった。 輝季は、高村を呼んだ。 相談を受けた高村は、畳に頭をすりつけて言った。「殿。そのように重要なことのご相談とは、高村、身に余る光栄にございまする。このようなお話ですので、あえて申し上げまする。実は就季様は、三春新田藩の秋田家より、御養子を迎えんと画策しておられましたようで・・・」「なに! 就季がか? わしを差し置いて・・・」 輝季は、驚愕した。たしかに輝季も、薄々と感じてはいたが、そこまで就季が、一人で決めているとは、思いもよらなかった。「そうか。いや、わしもそれは、のう・・・」 輝季は、言葉を濁した。「殿も、ご存じであらせられましたか・・・。実は私も、立場上申し上げ難い立場にございました」「うむ・・・」「この際はっきり申し上げますが、季品様は、三春本藩五万石の乗っ取りを考えておられました」「なんと・・・」 輝季にしてみれば、思いもかけぬところからの、静かな反乱である。「うーむ」 思わず、そう唸った。「不埒な奴め! 季品め、猫をかぶりおって!」「はっ。これを私が申しては、周囲が殿に讒訴したのではないかと思うのではないか思い、言い出しかねておりました」「うーむ。とにかく良く考えねばならぬのう」

2007.12.01

コメント(0)

-

はかりごと 5

その晩、家に帰った高村の刀を受け取りながら、妻のおタカが言った。「旦那様、今日の騒ぎはいかがでございました? 町の中では、不忠者の滋野多兵衛の切腹の話で、大騒ぎでございました」「うむ、さもあろう。しかし不忠者は不忠者として、しっかり処断せぬと、御政道を揺るがすことにもなりかねぬからのう。ただ猫がのう。あの城中で死に損ないの猫が、多兵衛の肝を、喰いちぎりおった」 高村は、玄関に上がりながら言った。「はい。そこのところでございます。私も話を聞いて、肝を潰してしまいました」「うむ、わしものう・・・。わしもあの場で見ていて、びっくりしたわ。あんなことがあるのじゃのう」「はい。町の中では、『あの猫が、町に悪さをするのではないか』との噂で、持ちきりでございました・・・。本当に、大丈夫でございましょうか?」 妻のおタカが、気味の悪そうな顔をして高村を見上げた。「おタカ。お前までが何を言う。たかが猫ぞ。そんな猫に、何ができよう」 高村はそう言って、笑いながら部屋に行った。 しかしその心に、不安がよぎっていた。「殿。あの多兵衛めに下げ渡していた猫のタマが、とんでもないことをやってくれまして・・・」 輝季に報告に来た高村の顔は、さすがに引き吊っていた。「うむ、聞いたわ。妙な猫であったのう。祟りなど、なければよいが」「ははは殿。相手は猫でございまするぞ。祟りなど起こす訳がございませぬ」 高村は空疎な笑いで、紛らわすように言った。「うむ。まあそれならば、それでよいが・・・」「ところで殿。江戸より早馬があり、一寸困った知らせが届き申しました」「なに、困った知らせ?」 輝季は、ちょっと目を大きくして、返事を促した。「ははっ、実は殿。時宗の本山より『神勅之御礼弘通として赴く』との飛脚が参りました。そこで、早急に当藩の時宗である法蔵寺の現状を調べた上、御上人様御居間、賦算所、厠などを整備せねばなりませぬ。それに御到着当日に、領分境までお出迎えと警護の人選もすすめねばなりませぬ」「うむ・・・。しかし今三春に来られては、困るのう。多兵衛の切腹など公儀に知られれば、ただでは済むまい。なにかお断りする方法は、ないか?」「ははっ・・・。確かに殿の言われること、もっともでございまする。となりますれば、時宗本山に、御来錫御辞退をせねばなりませぬが・・・」 時宗は、一遍上人智真により開かれた宗派であるが、幕府の保護もあって全国の遊行はその耳目にもなり、その道中は、十万石格式といわれるほど、公式化していた。輝季は、そのことを恐れていたのである。「うーむ、高村。ちょっと待て。直接本山に御来錫御辞退を申し上げて、もし断られたら何んとする。断られれば、いかにも不味い。長谷川将監を使者として差し向け、江戸・日輪寺を仲介として御来錫御辞退を申し述べさせてはどうか」「御意。ここのところの不作を理由に、申し入れをさせまする」 三春藩からの申し入れを受けた時宗側では、修領軒の名で「当年の予定としては、、十一月に御城下・法蔵寺で『神勅之御礼弘通』の筈であったが、本年の越年場である仙台の真福寺への到着が、雪となる恐れがある。急ぐ必要があるので、よんどころなく貴城下には立ち寄れぬ。須賀川から、直ちに仙台に向かうこととする、との連絡があった。———やれやれ良かった。 輝季は胸を撫でおろした。 三春藩は、輝季の曾祖父にあたる実季の妻が二代将軍・秀忠の室と従姉妹という由緒もあって、譜代並となっていた。しかしさすがに、ここまで代を重ねてくると、徳川家との関係は、自然と疎遠となっていた。輝季は、何とかこれ以上疎遠とならぬようにと努力していた。それであるから、正徳四(一七一四)年に行われた季侶の七代将軍・家継への初見は、輝季にとって喜ばしいことであった。 輝季からこの知らせを聞いた高村も、平伏したまま嬉しさで顔を上げられなかった。 高村は家に戻ると、急いで自室に、おタカを呼んだ。「まあ、お帰り早々、そんなに嬉しそうな顔をなさって如何が致しましたか?」「いや、ははは。嬉しそうなのが分かるか。実は良い話があってのう」 高村は、今までに見せたこともないような笑顔を、おタカに見せた。「あら・・・。それはようございました」「実は季侶が、徳川将軍様と御初見の儀が、無事に済んだそうじゃ。殿も『いくら旗本とは言え、三春藩の分家じゃ』と申されて、大喜びされておられた」「まあ、それはそれは・・・」 おタカも、こぼれそうな笑顔を見せていた。「季侶を殿のお口添えで旗本の秋田家に養子と出したときから、旗本秋田家の当主となることは当然と思っておった。しかるに将軍様にお会いできたとは、大した出世じゃ。わしとて、将軍様にお目通りなど、出来ることではないわ」 高村は、まだ笑っていた。「それに季侶は、まだ十八才。若いのにようございました」「これで季侶も、旗本八万騎の一になった。わしも鼻が高い。もう秋田由来も宍戸由来もないわ。家老どもの、わしを見る目が、変わるじゃろう」「旦那様、おめでとうございます」「うむ、めでたいのう」

2007.11.30

コメント(0)

-

はかりごと 4

滋野多兵衛に切腹の沙汰が下されたのは、それから間もなくのことであった。「詮議に及ばず」との命令が、付け加えられていた。 就季の意を受けた秋田由来の家臣団から、嘆願書が提出された。しかしかえってそれは、輝季の怒りという火に、油を注ぐだけであった。結局は切腹執行の日を、明示されるだけに終わったのである。「高村。秋田由来の輩が、大挙して文句を言いに来おったわ」 輝季は、脇息に身体を預けながら言った。「やはりさようでございましたか。黙って受け入れては、秋田由来としても非を認めたことになりましょう。そのために、なんらかの申し入れがあろうとは思っておりました。多分それがしの悪口をも、申して来たのでございましょう?」「うむ、申して来たわ。有ること無いことを、わんさとのう」「・・・して、秋田由来は、どのような悪口を申して参りましたか?」 輝季は、笑った。そして、言った。「高村・・・。さすが剛胆なお主でも、気になるか?」「殿。おからかいは、なしにして下されませ。さりとて悪口を言われたとあらば、何を言われたか、それは気になりまする」「それはそうじゃの。しかしそれを申さば、お主を怒らせることになろう。まあお主を、あまり怒らせるのも問題じゃ」 そう言った後でも、輝季は笑っていた。 滋野多兵衛は、就季の元を訪れた。すでに覚悟はしていたが、死に臨んで、自分の本意は知らせておきたかったのである。 「それにしても就季様。荒木様につきましては、腑に落ちかねることがございました。そのため、その行動につきましては隠密に注意をして参りましたが、まだ、その確証を上げるには至りませんでした。しかるに今回、私に切腹を命じられたは、荒木様がやったとの証拠と確信しておりまする。しかし今のところ『かんぐり』と言われればそれまでのこと。切腹をもって口封じをされるとは、返す返すも残念でございまする」「うむ、多兵衛。わしとてそちの申すとおり、今回の命令には納得がいかぬ。それに『詮議立て無用』とは、誠にもって論外じゃ。しかし父上の命令とあらば、子として従わぬ訳にも参らぬ。せめて確証が掴めておればのう。こうはなるまいに・・・。それにわしも、父上との間をこれ以上に壊したくない・・・。ここのところも、納得してもらいたい」「・・・就季様・・・。とはいえ毒を入れたは、決して私ではございませぬ・・・」「うむ。分かっておる」 就季の表情は、厳しかった。「就季様・・・。荒木はおとなしそうにして、猫をかぶっておりまする。どうぞ決して、お気の許すことのなきよう・・・。そしてせめて、荒木と良庵への注意を怠りなくして頂とう存じまする」「うむ、分かった多兵衛・・・。誠に相済まぬ」 それだけの返事に、何らかの助力を期待していた多兵衛は、絶句した。しかしせめて就季に話すことで、気持ちの一部が、整理出来たように思えた。多兵衛としては今まで、藩のために中立を守ってきた積もりであった。しかしこうなった以上、多兵衛は誰かに自分の本意を残しておきたかったし、高村への疑念を、反高村派に知らせておきたかったのである。 それらの手順を尽くしておいて、多兵衛は妻を離縁した。せめて妻子に累を及ぼすまいとする、最後の選択であった。しかしそれが、よい効果を上げるものかどうか、それは確とはしなかった。「タマ。旦那様を守ってくりゃれ・・・」 台所の隅にうずくまっていた猫の頭をなでながら、小さな声で話しかけた。それが、猫に何ができるとは思いながらも、家を出て行く妻に出来る、唯一の切ない願いであった。タマは、勝手口まで追いかけるように出てきて見上げていたが、多兵衛の妻に体をすり付け、尻尾を伸ばして先をピクッピクッと曲げながら、「ニャーゴ」と甘えた声で啼いた。 あれから多兵衛は、貰ってきたタマを可愛がり、夕食後にはハタキなどを持ち出して、飽きもせずじゃらしたりしていた。タマもまた多兵衛によく懐(なつ)き、多兵衛が登城の際など、犬のように跡を追ったりしていた。 切腹の日、多兵衛は、いつも通りの朝を迎えた。 家族のいない家の中は、深閑としていた。いつもと違ったのは、多兵衛が死装束に威儀を正したことだけであった。タマは、その雰囲気に何かの脅えを感じたのか、襖の陰から、身体を丸くしてじっと窺っていたが、いつの間にか庭へ出て行った。しばらくタマの、淋しそうな啼き声が響いていたが、気がつくとその姿が消えていた。 多兵衛がそのタマを見たのは、切腹の場所と指定された、紫雲寺に行く途中であった。紫雲寺は、城からそう遠くない、町の中の小さな丘にあった。その道筋には、多くの見物人が人垣を作り、警備の役人に引き立てられて行く多兵衛を見物していた。そして、なんと驚いたことに、その多くの人混みの喧噪の中を、タマが多兵衛の足元にすり寄ってきたのである。そして、彼の行く先を遮るかのように足元にまつわりついていたが、警備の役人の抱え棒で追い払われると、今度は多兵衛の傍らを、後になり先になり、また時折、多兵衛の顔を見上げ、小さな声で啼いていた。「ニャー」 しかし周囲の喧噪の中で、その声が多兵衛の耳に、届くことはなかった———タマ・・・。わしの無念が分かるか! 分かってくれるか! 多兵衛は、猫の姿に、心の中で話しかけた。その多兵衛の目に、タマは確かに、うなずいたかのように見えた。 多兵衛が、タマを最後に見たのは、切腹の場所、紫雲寺の境内の梅の木の下であった。秋田家の紋を染めた幕を引き回し、地面の筵の上に新しい畳を裏返しに敷き、それを白木綿で覆ってあった。その側で、袴の裾をこもも立ちにし、刀の切っ先を下げ持った介錯人が、待っていた。そして向かい合った確認者の席には、高村が床几に座っていた。寺の境内は、水を打ったように静かであった。この周囲から隔絶された切腹の場で、多兵衛が腹を押し広げ、手を添え、短刀を凝し、思わず見上げた寺の大屋根に、あのタマがうずくまっていた。しかしその姿は、もはや並の猫ではなかった。耳を伏せ、毛をさか立て、らんらんと目を光らせ、威嚇するかのように赤い口を開けていた。そして啼く声は聞こえなかったが、その顔は吼えているかのように見えた。介錯人は、三尺ほど隔てて背後に立った。———タマ・・・! この恨み、晴らしてくれ! そう強く念じると、今度は、多兵衛の耳に返事をするかのように、はっきりと大きく啼くタマの声が聞こえた。「うおーっ」 悲痛な声とともに、見事、腹十文字にかき切った多兵衛は、介しゃく人の刀の煌く一瞬前、自分の内蔵を掴むと傍らの梅の木に投げかけた。そして、もの言わぬ多兵衛の首が、地に転がった。 とその時、あの白猫が、寺の高い大屋根から一気に飛び降りると、多兵衛の腑を喰いちぎり、驚き騒ぐ人々を後目に、体を血に染めて墓石の間を走り去っていった。

2007.11.29

コメント(0)

-

はかりごと 3

輝季と就季の間には、二つの問題があった。 一つは、藩経営上の政策の違いである。輝季は赤松政徳の策を採用し、馬種を改良してその売上金を収納した。また、良種の雄馬を交尾のため貸し付け、駒付役、駄馬改役その他をおいてはらみ駒を書き上げ、競り場を設けて公営の競売を行い、その取引金額の定律二分の一を上納させる方式を実施し、それによって金方収納の道を開いた。また漆役を代米制とし、米方収納の増加を図った。すなわち、漸進的な改革を図っていたのである。 しかしそれでは手ぬるいとした就季は、積極的に新田開発を押し進めていた。すなわち就季は、家臣・栗原兵佐衛門に命じて各地の原野を開墾させ、用水池を作って水路を改築し、良田としていた。それは当然、多額の資金を必要とした。 第二にはその政策の違いから、秋田由来と宍戸由来、さらに三春入府以来の家臣団を巻き込んでの、軋轢が生じていた。 この親子の対立に、三春新田藩の秋田季品は、いまだ態度を明確にしていなかった。———いかに中立とは言え、このわしがあっての三春新田藩ではないか。例え全部わしの側に立たずとも、就季との間の仲介に立っても良いのではないか。 そう思って輝季は、季品に不満を募らせていた。「鼠め! 石見銀山などを運び来おって」チッ、と輝季は、小さく舌打ちをした。 そこまで考えると、輝季は腕に鳥肌の立つのを覚えた。———もしかして、本当は自分が狙われたのかも知れぬ。 と思ったのである。「う・・・む。高村は、『下手人の様子は、まだ掴めませぬ』と申しておったが」 輝季は、思わず独り言を言って先日のことを思い起こしていた。———高村が申しておった・・・。「実は今のところ、確たる者が浮かびませぬ。疑いを申さば、これがまた多くの女どもになりまする。殿の言われるようこれらに一挙に暇を出せば、町方でもあらぬ詮索をさせることになり、それにまた、女どもの口を塞ぐのも難しいと思われます。ここは城からは出さずに、しばらく様子を見た方が良いか、と思っておりまするが・・・」と。 高村と良庵が登城してきたのは、そんな折であった。 輝季に人払いを願った後、高村は両手をついて言った。「殿。こたびの事件、どうも多兵衛めが匂いまする」「なんじゃと。多兵衛じゃと・・・?」思わず輝季は、高村の隣に座っている良庵の顔を見た。両庵は黙ったまま、小さく頷いた。 輝季は、しばらく言葉にならなかった。多兵衛は、高村や良庵とともに、犯人検挙の命を、他ならぬこの自分から受けているのである。———多兵衛が犯人だとすれば、犯人に犯人探しをさせているようなものではないか。それでは、見付かる訳がない。 そう、思った。「多兵衛としては、こちらの探索の方法を知っての上でのことでございますれば、自らの犯行の証拠を隠すには、かえって都合が良かったか、と思いまする」 高村が、一瞬ぼんやりした輝季に言った。「む・・・? 二人とも近う寄れ。それでは話が、良く見えぬわ」 輝季が苦しげな顔で尋ねた。「良庵は、いかが思うか?」「ははっ。私も、御家老様のように思いまする」「何か。証拠でもあるか?」 輝季は、たたみかけた。「いいえ、今のところ、御家老様の申されるよう、証拠としては何もございませぬが、どうも態度や雰囲気に異なものが感じられまする」「ふーむ、態度や雰囲気にのう? しかし、それだけでは・・・。多兵衛には、動機がなければならぬことになるのう?」「その証拠でございまするが・・・」 そう言って高村が話を続けた。「実は殿! 滋野の多兵衛は、就季様の側につかれておりました」「なに?」 思わず輝季の声が大きくなった。「多兵衛めは、私どもの目をかすめて、しげしげと就季様の元へ通っておりました」「それについては、私も何度か見ておりまする」 良庵も、とりなすように言った。「しかし高村。就季の所へ行ったというだけでは・・・、証拠になるまい?」 輝季は、高村を睨めつけるようにして、言った。いくら仲が良くないと言っても、就季は実子である。疑える訳がなかった。「しかし殿。就季様の元へ行くということは、秋田由来と関係がある、ということでもございます」「なるほど。しかしそうとして、秋田由来と『水瓶に毒が入っておった』こととは、どう関係するのか?」 輝季としても、そこが腑に落ちなかった。 良庵が、言った。「ははっ、殿。実はそのことでございまするが、毒は本当は水瓶ではなく、季成様にお出しする煮物からのみ見つかり申しました」「ん・・・? それでは良庵、先日と話が違うではないか。先日は、『毒は、台所に汲みおいた水瓶より見つかった』と申したではないか」 輝季は、理解し難い顔をしていた。「殿。ご記憶でございまするか? あのとき多兵衛は、『煮物の汁の色が違う』と申しておりました。実は少々の石見銀山では、色などはつきませぬ。一瞬ハッと致しましたが、あの場は知らぬ顔を決め込み、しばらくは泳がせてみようと思いましたる次第・・・」「うむ・・・。しかし、良庵の言う通りとしても、三春新田藩は中立であった筈。なに故に多兵衛に殺されねばならぬ?」 今度は、そう、高村に訊いた。「はい。つまり多兵衛は、秋田家が三春に入府されてからの家臣、つまり三春由来でございまする。それ故いつも秋田由来に見下され、不満を募らせておりました。そこで季成殿に毒を盛り、それを見つけたふりをして、就季様に忠臣面をして見せたもののようにございまする」「それで就季に取り入ろうとした、と申すか?」「御意」「さすれば・・・、城中といえども、わしとて安心できぬということか? わしも狙われているということではないか!」 輝季は、以前から気になっていたことを、口にした。 高村は、苦しそうに押し黙った。「しかし、わしが目にかけておった多兵衛が・・・。なにゆえ就季に取り入ろうとしたのか、どうも合点がいかぬ・・・」「はっ、それは・・・。誠に申し難いことでございまするが・・・。いずれ就季様が殿より三春藩をご相続なさると・・・」「なに高村! 多兵衛がさように、申したのか?」「・・・」 黙っている高村の傍らで、良庵が小刻みに首を縦に振っていた。「殿。疑わしき芽は、摘むに限りまする」 高村が苦し気な表情で、そう言った。

2007.11.28

コメント(0)

-

はかりごと 2

毒殺されかけた季成は、十七才になったばかりであった。「殿、これは大分強い毒でございました」 良庵は、難しい顔をしている輝季にそう言うと、白い髭に触れながら多兵衛に向きを変えた。 ここは三春藩主・輝季の部屋である。「で、滋野殿、あれはどのような味であったかの?」 良庵の問いに、多兵衛はかしこまって答えた。「はい。渋いというか、苦いというか・・・、薄くはありましたが、とにかく刺激のある味でございました」「うーむ。やはり毒は、石見銀山かのう・・・」 良庵は、腕を組んだ。「石見銀山・・・? なぜ、それが・・・」 多兵衛はそう言って、絶句した。 石見銀山とは、石見国大森の銀山採掘の際に出るヒ石から産出された殺鼠剤で、「石見銀山猫いらず」と言われ、毒薬としても使われていた。「それにしても季成殿が無事であったは、なによりであった。それに多兵衛、お主も無事でよかった。しかし猫が猫入らずを食っておかしくなるとは、冗談にもならぬわ!」と家老の荒木高村が、吐き捨てるように言った。タマは、就季の娘たちが可愛がっていた子猫ということもあって、しばらく、沈黙が続いた。「ところで多兵衛。お主何ゆえ、すぐに毒と分ったのかの?」 高村が、気まずさを隠すかのように尋ねた。 その高村は、四十才を過ぎたばかりの、男盛りであった。「はい。手前、お毒味の習慣として、先ず色を見まする。いつもとは若干、違うやに思われました。そこで注意をしてすぐには嚥下せず、味を見ましたところ、舌先にて痺れなどの異常を感じ、すぐ台所に走り口中をすすいだものにございまする。タマは、そのまま喰ってしまったために、毒が回ったものでございましょう」「うむ・・・。それにしても、石見銀山とはのう。無事であったからよかったが、いったい誰が、どうやって入れたものか・・・」 高村が、独り言のように言うのに、良庵が答えた。「はい御家老様。あれからいろいろ調べましたところ、毒は、台所に汲みおいた水瓶(みずがめ)より見つかりました。そのため水を換えさせ、食器や道具それに台所の一切を、徹底的に洗い清めさせました」「うーむ。良庵殿・・・。井戸は、大丈夫であったかのう?」 高村が、心配そうな顔をして尋ねた。「はい御家老様。水は、誰にとっても生命線でございます。私も心配して調べましたが、幸いながら、井戸から毒は、見つかりませんでした」「そうか・・・。ということは良庵、台所に出入り出来る者が、水瓶に毒を入れた、ということになるな?」「はい。御家老様。それと同時に、井戸に毒を入れなかったということは、井戸の水を口にする者、つまりは、城中の者の仕業と思いまするので、意外に下手人の範囲は狭いかと・・・」「うーむ良庵。さよう思うか・・・? しかし、季成殿を狙うとは・・・。わしには少々合点がいかぬがのう。今一つ、はっきりせぬは・・・」「いいえ御家老様。水瓶から毒が見つかったということは、目的は季成様ばかりではなかった、と思われまするがまするが・・・」 そう良庵が言った。 再び、沈黙が続いた。 輝季も考えていた。その輝季の目に見える庭の木はすっかり色づいて、秋の深まりを感じさせていた。 輝季が、沈黙を破った。「高村。台所を中心にして、下手人を探索致せ。城中で、しかも台所の関係者であるとすれば高村・・・。ところであれから、宿下がりになった者は、おるまいの?」「御意」「さすれば下手人は、城外に出ていぬことになろう。確と探索を致せ」「はっ。すぐに調べまする」 高村は、ちょっと頭を下げながら言った。「それにしても多兵衛、よくやってくれた。季成の命の恩人ぞ」「ははっ・・・。ありがたきお言葉」 多兵衛は、平伏した。「だが、なぜ石見銀山が台所の水瓶に入れられなければならなかったのか? 下手人もさることながら、なにやら背後の動きが気になる。高村、慎重に調査をの。それでもし下手人が判明致さば、即刻死罪。もし不明とあらば、疑わしき者も含めて、全員に暇を出せぃ。多勢でも構わぬ。台所から、頭の黒い鼠を一掃するのじゃ」「ははっ」「ところで良庵。猫は死んだかの?」「いえ、調剤によっては、命は取り留めると思いまするが、後遺症の出る恐れもございまする。もはや、ものの役には立ちますまい」「そうか・・・、孫娘たちには、可哀想なことをした。しかし猫であったとはいえ、毒であることを見つけたは、タマの大手柄であったからのう」 それを聞いた多兵衛が、平伏して言った。「殿。タマは手前にとっても、場合によっては罪になるところを、冤らしてくれた猫。もしお許しを頂ければ、お下げ渡し願いとうございまする。良庵殿にすがって、何とか生かしてやりとうございまする」 高村は、タマを台所の近くに寝せて良庵に看病させ、それとなく台所を見張らせ、多兵衛もまた、その探索に参加させることを提案した。「うむ、そうか。もはやどちらにしても、猫を城には置けぬ・・・。孫たちには、死んだことに致そう。あとは、よきようにはからえ」 そう言うと、輝季は立ち上がった。

2007.11.27

コメント(0)

-

はかりごと 1

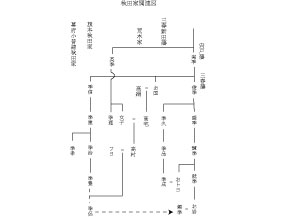

(秋田家と荒木家の関連図) 2001年8月刊行 石橋印刷 売切れ 三 春 化 け 猫 騒 動 は か り ご と 「ううっ!」 お毒味役の滋野多兵衛(しげのたへい)は、己が煮物の茶碗を庭に投げ捨てた。鈍い音とともに茶碗が割れ、中の具が飛び散った。「何をしておる、多兵衛! 若君の面前で、無礼であろう!」 お付きのイシが、声を荒げた。「妙な味が致しまする!」 多兵衛は、平伏をしながら腕で半歩ほど身体を押し下げると、そのまま立ち上がり、部屋の外へ走り去って行った。「多兵衛も大仰な!」 そう強(きつ)く言うと、呆然としている季成(すえなり)の顔を見た。 女中が二、三人、慌てて入ってくると、季成と多兵衛の膳を取り片づけた。そして、その部屋を出た途端に、女たちの甲高い悲鳴が聞こえ、膳を取り落とす物音が続いた。「タマが! タマが!」というけたたましい声が聞こえた。 イシは、思わず腰を浮かす季成を目で制すると、廊下に出た。先ほどの女中たちが立ちすくみ、庭石のあたりを恐ろしげに凝視していた。そこには、白い子猫のタマがカッと目を剥き、泡を噴いて倒れていた。 そこへ足音も荒く戻ってきた多兵衛は、大声で叫んだ。「医者を呼べ! 良庵殿を呼べ! 猫を調べさせねばならぬ!」 その場でイシは、凍り付いたように、立ちすくんでいた。 ここ奥州三春藩(福島県)・秋田氏は、慶長七(一六〇二)年、常陸の佐竹氏と入れ替えの形で秋田藩より宍戸藩(茨城県)に入り、正保二(一六四五)年には更に三春に移封になったものである。 三春に移封後二代目の秋田盛季(もりすえ)は、その祖父に当たる宍戸藩主秋田実季(さねすえ)の母が織田信長の妹の娘であり、かつ二代将軍・徳川秀忠の夫人とは従姉妹(いとこ)という関係もあって譜代の列に加えられ、さらにその由をもって大阪城勤番を勤めていた。 延宝四(一六七六)年、盛季が大阪城中で倒れたとの知らせを受けるや、二十七才であった三代目の秋田輝季(てるすえ)はすぐさま上阪したが時すでに遅く、父の最後に間に合うことにはならなかった。輝季はそのまま家督相続を許され、大阪城勤番として大阪城に残りながら、三春藩主となった。 しかし輝季の時代になると、どうしても徳川家との縁が薄くなるのはやむを得ないことであった。———なんとか父の代まで持ちこたえてきた譜代の栄誉を、我が代で失う訳には参らぬ。 この思いは、強かった。そのためにも、まず藩内の結束を固め、そして経済的にも確固としたものを必要としていた。輝季は、宍戸由来の荒木高宅(たかいえ)を三春藩・筆頭御年寄に任じた。 宍戸由来とは、秋田家が宍戸藩に入ってからの家臣たちで、これに対して、秋田藩の時代以来より忠誠を尽くしてきた家臣たちを、秋田由来と呼んでいた。それであるから表面的にはともかく、秋田由来は宍戸由来を、新参者として見下していた。この輝季による高宅への厚志は、秋田由来の気持ちを逆なですることになってしまった。そのためにこの両者の間に、微妙な対立感を、人知れず育てはじめていたのである。 天和一(一六八一)年、輝季は越後高田騒動に当たって、その中心人物である小栗美作守正矩の兄・本多不伯を城下に預かり、さらに高田城在番を命じられて出張した。幕府からの命令は自分に対する信認と考え、これを忠実に実行することが、幕府での地位の確保の手段であると思っていた。だから出費の多寡は、これを問わなかった。 ところが翌年七月、三春藩江戸上屋敷に落雷があり、十一月には、中屋敷が焼失する火事があった。それらの復興に力を注いでいたさらに二年後、三春藩上屋敷より出火してしまった。幸い小火で済んだが、輝季は左遷を恐れて肝を潰した。しかしその罰は、当分の遠慮だけで済んだ。それであるから息子の就季が元服をし、その暮れに従五位下伊豆守に叙任されたことで、とりあえず輝季は、その不安から解放されることが出来た。 元禄一(一六八八)年十一月、就季は甲斐国の谷村城主・秋元蕎朝の娘を妻に迎え、さらに元禄三年、元禄五年と三春へ下向することで、輝季後継の地位を固めつつあった。しかし輝季の妻の急死後、後妻となった実家の佐塚氏が次第に力を得ていた。しかし一方で藩内の他の旗頭である荒木高宅の子、荒木玄蕃高村は、英季の子の季通の娘・フヨを妻に迎え、藩主類属と縁戚関係を強化することにより、藩内において秋田由来と肩を並べ、次第に頭角を現していた。つまり、家老職に就任し、藩内において絶対的な権威を得ようとしていたのである。 この頃、城下では不作が続いていた。あげくに元禄八年、江戸では四谷伝馬町より出火して、芝の海あたりまで焼失する大火があった。三春藩はまた中屋敷を類焼し、この再建のため、財政が逼迫した。 元禄十一(一六九八)年、輝季は、下総・古河藩の浪人・赤松政徳を招請して大郡代に任じ、財政改革にあたらせた。古河藩での実績を、見込んだのである。しかしそれでも、遅々として進まぬ財政改革の進捗状況を不満とした就季は、佐塚実邦を御年寄に抜擢したことで、就季・佐塚派・秋田由来と、輝季・荒木派・宍戸由来との対立となってしまった。この間にも、またまた江戸の中屋敷が火災で類焼をし、その上、十日とたたずに、上屋敷が大地震で大破した。続いて国元では、旱魃となり雨ごい祈祷などが行われていた。凶作であった。 宝永三(一七〇六)年、荒木高村の息子の季侶(すえとも)が、十一才で、旗本秋田家・季豊の末期養子となった。季侶は、旗本秋田家の当主となったのである。この養子になるについては、輝季の一方ならぬ後押しがあった。 江戸・愛宕下の上屋敷の普請を終えた年、就季の妻が死去した。さらに翌年、義母の輝季夫人が没っすると、輝季派の荒木氏と就季派の佐塚氏とが藩政において並立することになった。このために、藩内分裂が、表面化することになったのである。 このような中で三春新田藩の秋田季品(すえかず)は、ひたすら中立を守っていた。 正徳一(一七一一)年、季成は十五才で三春新田藩を相続、翌年には六代将軍・家宣に、初見を得た。この頃三春藩は、幕府の命令で、三河国の吉田橋架橋工事をはじめていた。難工事であった。 これらの度重なる災害と工事、そしてこれにともなう財政逼迫は、輝季と就季親子の対立を生み、荒木氏と佐塚氏との抗争に発展していった。この抗争こそが、輝季が就季に家督の相続をすることに、ためらいを持たせていたのである。 (三春新田藩陣屋跡。三春町御免町地内)

2007.11.26

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…

- duta89 link daftar terbaik dengan …

- (2024-09-11 01:49:11)

-

-

-

- 本のある暮らし

- 《画像》クリームパスタ&市民図書館♪

- (2024-11-21 17:34:46)

-