音円盤アーカイブス(6月7月)

ポルトガルのベース奏者CARLOS BERRETTOの2002年度作品でルイ・スクラヴィスが数曲参加しているのを知ってDUから通販で入手した。

スクラヴィスは1曲目でバスクラリネットを演奏。

自身のアルバムではないので、ソロイストとしての役回りに徹していてフリーでありながら独特の歌心を感じさせる演奏はいつ聴いても感心する。

デビッド・マレイとのバスクラ共演の写真を見たことがあるのだが、是非生で見てみたいと思った。誰かこんな企画の日本公演を実現してくれないだろうか?

CARLOS BARRETTOは決して超絶技巧派のベーシストではないが、しっかりしたテクニックに裏づけされたベースノートにより、共演者がインスパイアされ、普段より良いプレイを引き出せるベーシストの鏡のようなプレイヤーだと思う。

このアルバムではフリー的な要素が高めの音楽を志向しているが、ランニングベースもアルコ奏法も確かな音楽性を感じる。

ギターのMARIO DELGADOも変幻自在な少しマルク・デュクレを感じさせるところがないでもないイマジネーション豊かな演奏ができるギタリストだ。

6曲目「NAS TREVAS」なんか特に三者の緊密度の高いスリリングな応酬が耳をそば立たせる素晴らしいトラック。

10曲目に再びスクラヴィス参加。スクラヴィスのソプラノとバレットのアルコベース、音響的に挿入されるギターフレーズが微妙なバランスで宇宙的なイメージのする音像を形成していき、やがて確固たるリズムを伴ったシークエンスの上をスクラヴィスのソプラノサックスが飛翔するこのアルバム一番の聞き物。

ラストは厳かなバレットのアルコベースが披露される。

メンバーはCARLOS BARRETTO(B)MARIO DELGADO(G)JOSE SALGUEIRO(DS,PER)

LOUIS SCLAVIS(CL,BCL,SS)

録音は2002年3月7,8,11日

イタリアの俊英テナー奏者の2000年作品。

LABEL BLEUからリリースされた作品であることと、STEVE SWALLOW,PAUL MOTIANという顔ぶれによるエリントン集ということで興味を持った。

さっき俊英という表現をしたけれども、朴訥としたイメージでマイルドなテナーサウンドでゆったりたゆとうプレイの印象が強く、ちょっと聴いただけだと凡庸なテナー奏者だと思ってしまうかもしれない。

フレーズ使いも比較的オーソドックスで、難しいことはあまりやらない。

よく唄うフレーズを上手く組み合わせてその楽曲が新鮮に聴こえるように響かせるのがとても上手いサックス奏者だと思う。

どちらかというと個々のプレイより音楽全体での構成、響き、イメージ、そういうトータルな面に重きを置いているプレイヤーだと言えよう。

メンバーのもそういう面々が配置されている事で納得することしかり。

2曲目でのTONOLOのソプラノとギル・ゴールドスタインのアコーディオンのテーマ合奏の所など聞きもので、「ANGELICA」がまるでカンツォーネの曲のように聴こえる。

ライブ盤なのであるが、拍手が入らなければスタジオ録音と勘違いするほど完成度の高い

それでいてジャズ的な自然発生的な展開も頻繁に見受けられるところからもこのセッションに集まったプレイヤーの力量が垣間見れよう。

このセッションが縁かどうか知らないがPIETRO TONOLOはポール・モチアンのエレクトリックバンドのその後加入。コンスタントにアルバムをリリースしていて活躍中である。

メンバーはPIETRO TONOLO(TS,SS)GIL GOLDSTEIN(P,ACC)STEVE SWALLOW(B)PAUL MOTIAN(DS)

録音は1999年5月22日

やっぱり買ってよかった!

私は今随喜の涙に酔いしれている。

ちょうどタイミングも良かったのだ。その前の週N山さんからDENONのアナログプレイヤーDP-3000を譲り受け何かLPレコードを一枚買おうと思っていたところ、出張中倉敷の「レコード屋」で入荷した最後の一枚を偶然先週末発見して、手に入れたのだ。

聞くところによると澤野さん自体在庫完売、DU,HMVなど主な通販ショップも軒並み完売だとのこと。

紙一重でギリギリ入手できたのだと思う。

どこかで発見したら直ぐに購入される事をお薦めいたします。

この作品はジャズ批評社から1998年に出版された名著「ヨーロッパのジャズ・ディスク」の巻頭カラーページで星野秋男さんが紹介されているのを見ていつか聴きたいなと思っていたLPなのですが、これまで機会がなかった。

2000年にCDで復刻されたはずだけど、この頃の作品はアナログで蒐集するポリシーなので、買わずにいた。去年の「DUSK FIRE/SHADES OF BULE」もそんな訳で未入手のまま。

私がとやかく言わなくてもこの作品の素晴らしさは聴いてもらえば分かると思う。

文字通り「ヨーロッパジャズの金字塔」の一枚。

聞くところによると次は「QUINTET ’60」というではないか!

これも絶対入手しなければ一生の後悔になりそうだ。

ピアノトリオもいいけれどこういうアナログの復刻をどんどんやってほしいと個人的には思う。

ジョルジュ・アルバニタスの「SOUL JAZZ」も復刻してくれないかなぁ・・・

今一番聴きたいレコードなのです。

メンバーはMICHAEL NAURA(P)PETER REINKE(AS)WOLFGANG SCHLUTER(VIB9WOLFGANG LUSCHERT(B)JOE NAY(DS)

録音は1963年2月1-4日

10数年前の、大阪のライトハウスの通販カタログでこのDOUDOU GOUIRANDのリーダーアルバムが紹介されていた。ボボ・ステンソン、パレ・ダニエルソンなどとのカルテット作という興味深いもの。

ただ、値段がたしか\3500くらいしてその時は見送ってしまったのだ。

それ以来ずっとその盤と遭遇する事はなかったのだが、今から3年前の春、倉敷の「レコード屋」で安価で入手できた。

今日紹介するCDも「レコード屋」で去年のGW明けに\690で買ったもので、DOUDOUの2002年最新作になる。

アフリカの弦楽器コラを効果的に使用したサウンドは、パーカッションやアフリカのボーカリストの歌声と共にエスニックな風味を倍化させていて、赤黒い土壌に照りつけた太陽の光と真っ青な空をイメージさせる。コラのなんともいえない乾いた音色が吹き抜ける風のように清涼剤のような役割を担っている。

そのような土着の民族楽器とDOUDOU GOUIRANDのアルトサックスがとても自然な感じでコラボレートしていて、真の意味でのフュージョンミュージックが奏でられているのである。TP,G,SYNTH,EL-B等のジャズ楽器とコラ、アフリカンパーカッションなどの民族楽器が相反することなく絶妙なバランスでブレンドされて相乗効果かでたサウンドを形成しているのだ。

DOUDOUのアルトサックスはその中でも饒舌ではないが明確な意志と強いパッションを感じさせる音色で力強く唄うのである。

メンバーはDOUDOU GOUIRAND(AS)BAPTISTE TROTIGNON(P,EL-P)KEVIN DAVY(TP)

SANGOMA EVERETT(DS)J,AVENEL(B)その他コラ奏者、PER,VOが参加。

2002年作品

2001年の正月、家内の実家に帰っていたとき福山そごうの中古レコード市を暇つぶしにひやかしていた時買ったCD。

クリス・ポッターがメンバーに入っていて最も初期のプレイが聴けそうだったので買ってみたのだと思う。

ポッターはテナー、アルト、ソプラノの3種類のサックスを使用。現在の様なスタイルではなくて、発展途上中というか、自分のスタイルを確立する以前のプレイがここに記録されている。

際立った個性は感じられないけれども、素晴らしいテクニックに裏づけされたノリの良いサックスプレイを披露している。

2曲目は急速調のサンバチューンで、ポッターはソプラノを吹く。

3曲目のやや思索的なバラード「QUIETMOMENTS」に続いて「DIS' HERE」「SOLOR」と有名ジャズメンオリジナル曲が演奏されて、ライブも楽しい雰囲気に盛り上がってくる様が窺える。

ライブで聴いていたらさぞ楽しかっただろう。

正直、音楽の深みやバリエーションに関して現在のポッターはこの当時に比べ数段奥行きが深まったと思う。

一つ苦言を申すと繰り返し繰り返し聴くパッケージングされたCDという媒体だと、この作品は飽きてしまうのも早い気がする。

ノリや楽しい雰囲気を味合うには打ってつけの作品ではありますが・・・

メンバーはCHRIS POTTER(TS,AS,SS)STEVE ELMER(P)RALPH HAMPERIAN(B)MYLES WEINSTEIN(DS)

録音は1994年10月7日 GREENWICH HOUSE NYC

2000年の初め東京出張の時、DUで買ったCDで、前日広島は結構雪が降って飛行機が飛びかどうか気になったのを覚えている。

MYRON WALDENのサウンドはちょっと聴いただけだと、えがらっぽい粒子の粗いファズトーンがフレーズの端々に見受けられ、フレーズの組み立ても独自のものなので、こちらの方へ向いて直球を投げかけてくる様な音楽ではない。 はなから迎合するようなタイプのサウンドではないのである。

こんなタイプのサックス奏者はゲイリー・トーマスやグレゴリ-・ターディーなんかが該当すると思うのだが、いずれも無骨さを感じるほど硬質でサックスの音色もオリジナルなものをもっている。

このアルバムではジャズに投影されたメラメラと溢れ出る情念を自身のサックスを通して吐き出すウォルデン(色で言うとオレンジ、赤)とクールでスタイリッシュなカート・ローゼンウィンクル(青白い炎)の対比が素晴らしく全編に及んで聴き物となっている。

MYRONのスタイルはそんな具合で分かりやすいものではないけれども、ジャズの歴史的遺産を継承した部分とポストコルトレーン~現代ブルックリンサウンドをブレンドした独自のハードボイルドなサウンドを構築している途中の段階だとおもうのである。

デビュー作以降このアルバムを含めNYCレーベルから2枚リリースした後はFSNTへ移籍。

今年も合い通じるタイプのサックス奏者ジミー・グリーンを加えたアルバムをリリース。

今後も活躍を見守っていきたいオリジナリティーに富んだ有能なサックス奏者、音楽家だと思う。

メンバーはMYRON WALDEN(AS)DWAYNE BURNO(B)ERIC MCPHERSON(DS)KURT ROSENWINKLE(G)

1998年2月16日 AVATAR STUDIOS NYC

初来日は結構古くてゲイリー・バートンが10数年前自己のグループで来日した時、トミー・スミスに代わって参加していたのがこのDONNY McCASLINだったと思う。

アルバムはNAXOSのデビュー作を聴いていて好印象を抱いていた。

この作品はなかなか手に入らなかったが、HMVの検索にヒットしたので、2002年の今頃入手した。メンバーが実に魅力的なのだ。

BEN MONDER(G)SCOTT COLLEY(B) JIM BLACK(DS)・・・このメンツを見て食欲(聴欲?)をそそられないとしたら、残念ながら現代ジャズの一番美味しいところを聞き逃していると言っても過言でないだろう。

1曲目からベン・モンダーのギターがうねりまくり、ジム・ブラックが千手観音の如く叩きまくり煽りまくる。もちろんそこはリーダーのDONNY McCASLINを含めて旧来のジャズの激情、根性入りまくりの直情プレイではなくて、適度にコントロールされているクールでスタイリッシュな部分もしっかり計算されており、ミュージシャンとしての本能的な部分(コントロールされていない直感的な部分)との揺らぎ度合いを楽しむのがこのアルバムの正しい鑑賞方法ではなかろうか?

実際そのような手法を自分達の指向する音楽の表現方法として消化しきっておりナチュラルに展開されていると感じる。

5曲目のリズムパターンが目まぐるしく変化する曲などに、その特徴が特によく表れていると思う。ソロではとことん自己主張して、(バックにおいても)そうした状況でも常に全体のサウンドバランスとの距離感を常に意識しつつ出たり、入ったりその揺らぎ感覚を保ちつつ決め所はバッチリ決めるというのが彼らのやり方なのだ。

8曲がMcCASLINのオリジナル作品だが、ラストはSCOTT COLLEYとのデュオ「SEPTEMBER SONG」で締められる。

サックス奏者としての力量がよく分かるトラックだ。

録音は1999年6月15,16日 SEAR SOUND STUDIOS NYC

阪急東通り商店街の中ほどに「VIC」というジャズを扱う老舗レコード店があって、H野さんに大学時代に紹介してもらってからは、会員になると最も割引率が高いので、いつも利用していた。

一時、ロックやレゲエなどの比率が高まりジャズが片隅に追いやられている時もあったようだが、現在はジャズ専門店として営業されているようで、中古CDの値付けも良心的らしいので今度帰省した時に覗いてみようと思っている。

このJOHN BASILEのCDはその「VIC」で1993年に購入したもの。

JOHN BASILEはイタリア人で、BOSTON'S NEW ENGLAND CONSERVATORY OF MUSICを卒業した経歴の持ち主。

ギターのスタイルは音色のコントロールがとても繊細で、伝統的なスタイルの中にもハーモニー面で工夫を凝らし曲が最もよく聴こえるようなメロディアスなフレーズ使いにも非凡な才能が見受けられる。

ジム・ホールとジョー・パスの二大巨匠からの影響を本人も否定しない。個人的に親交があるくらい仲がよい親友だったそうだ。

ビル・エヴァンス、バリー・ガルブレイス、フランク・シナトラからも影響を受けているそうだ。

JOHNのギターを聴いていると、曲の良さを最大限に引き出し自分の語り口で最高の演奏を表現してきた先人達(ホール、パス、エヴァンス、シナトラ等)のいいところを継承しているなと思う。

先人達ほどの強烈な個性は感じられないけれども、等身大の淡い個性、輝きと言ったら良いのだろうか、時々棚から取り出して無性に聴きたくなる味のある作品である事は確か。

選曲も素晴らしく、「YOU MUST BELIEVE IN SPRING」「SO TENDER」(K・JARRETT)「MY FUNNY VALENTINE」「I DIDN'T KNOW WHAT TIME IT WAS」「I GUESSI'LL HANG MYRS OUT TO DRY」「DOLPHIN DANCE」「MISS PERFECT」(J・STEIG)「SUNDOWN」(W・MONTGOMERY)

メンバーはJOHN BASILE(G)DAVID FINK(B)PETER GRANT(DS)

録音は1990年5月29日、7月24日 NJ

空手家の様な名前のテナーサックス奏者ウィリー・ウィリアムスの94年作品。

勿論、「熊殺し」のウィリアムスではない。

ドラムは、モンク・コンペティションドラム部門優勝のHAROLD SUMMEY JR.が担当していて、ベースはSCOTT COLLEY。

WILLIE WILLIAMSのHIGH NOTE盤は持っていたが、前作のENJA盤は買い逃しておりどんな感じか気になって買ったのだと思う。

ウィリアムスの楽器の音色はHIGH NOTE盤ではもう少し硬質でメタリックな音質の印象を持っていたのだが、このアルバムではより幅がでた硬軟使い分けた柔軟性に富んだプレイを展開していると言える。

2曲目など、ジョー・ヘンダーソンを連想させるようなフレージング、音色、リズムアプローチを試みていてその変化に気付く仕掛けになっている。

ソプラノの音色もキャノンボール・アダレイのようなスウィートな成分が含まれていて結構ソプラノにしては特徴のある音色だと思う。

ハロルド・サミー・JRの名前をジャズ媒体でこのアルバム以来ほとんど目にしないのだが、音楽活動は続けているようなのでもっとジャズシーンに踊り出てきて欲しい。

このまま埋没させておくには惜しい存在だと思うのだ。

シンプルなドラムセットでフレキシブルで切れ味鋭くおまけに歌心に富んだ素晴らしいドラミングをこのアルバムでは展開していると思うのだが・・・

ジョーヘンの「LA MESHA」では黄昏た雰囲気のブルージーなバラードを、マクリーンの「DR.JACKLE」では急速調のスリルに溢れたテナープレイを披露して実力の幅を見せる。

サミーもそうだが、WILLIE WILLIAMSのクレジットも最近あまり見かけなくなったのだが、こんなアーティストこそ日本のレコード会社がフォローすべきだと思うのだけれども、どうだろう?

メンバーはWILLIE WILLIAMS(TS,SS)SCOTT COLLEY(B)HAROLD SUMMEY JR(DS)

録音は1993年9月28日 SYSTEMS TWO STUDIO BROOKLYN NYC

一昨年の夏によく聴いたアルバムで、才媛LUCIANA SOUZAが3人のピアニスト(BRUCE BARTH,FRED HERSCH,EDWARD SIMON)のピアノトリオと全面的にルシアーナ流ジャズに取り組んだ作品。

「CHEGA DE SAUDADE」「CORCOVADO」とカルロス・リラの曲と3曲ブラジルのナンバーを唄っているけど、全編に渡って正統派のジャズボーカル歌唱になっている。バックのピアノトリオも単なる歌伴にとどまらず、リズムやハーモニー面でルシアーナをインスパイアする突っ込みを仕掛けていてジャズ的なニュアンスに富んだアルバム作りになっている。

ルシアーナの魅力はややスモークのかかった陰りを帯びた憂いのある声質で、気の利いた小説を読んでいるような気になるような語り口の巧さにあると思う。

3人のピアニストは皆それぞれニュアンスに富んだ三者三様のプレイを展開していてルシアーナを盛り立て、刺激しているが、そんな各論的なことよりも音楽全体が生き生きとして色彩感に富んだ情緒豊かなサウンドが展開されていることに注目したい。

こんな憂いのある「NEVER LET ME GO」は初めて聴いた。

決して重過ぎず、いやむしろ軽やかで、それでいて深く、メッセージを潤沢に含んだ思慮深いジャズボーカル。

メンバーはBRUCE BARTH(P)FRED HERSCH(P)EDWARD SIMON(P)SCOTT COLLEY(B)

CLARENCE PENN(DS)LUCIANA SOUZA(VO)

2003年作品

送られてきた通販リストを見て最初目を疑った・・・

アーチー・シェップとチェット・ベイカーが共演?

水と油じゃないか!物凄く個性の強い二人の共演だけに逆に怖いもの見たさじゃないけれども、興味を惹いた。

確かこのアルバムはベイカーの死後リリースされたのではなかったかな?

タイトルにも「最初と最後の邂逅」とあるではないか。

晩年のベイカーのトランペットは好不調の差が激しい面もあるが、確実にチェット・ベイカー・スタイルというものを完成させたと思う。

パシフィック時代が人生バラ色の若者の青春の音だとすれば、晩年は人生の酸いも甘いもかみ分けた、辛酸も経験した年輪を刻んだ魂の音だと言えよう。

老人になってしか表現できない音があるのだとすれば、このチェットのトランペットのような音なのではないか?

「HOW DEEP IS THE OCEAN」はチェットペースの演奏で、シェップはいくぶん遠慮気味の大人しい演奏。

2曲目「OLD DEVIL MOON」では二人の程よいバランスの演奏が聴けるが、

チェットのソロとシェップのソロでは違うレコードを聴いているような気分になる。

やはり、この二人溶け合って混ざり合う事の無い強いオリジナリティーのミュージシャンだけに、水と油なんだわ!

その事が決して不快に感じるわけではなくて個々のプレイを楽しむという点においては、全く問題ないと思う。

3曲目「DEDICATION TO BESSIE SMITH'S BLUES」はシェップの作品と言う事もあり、水を得た魚のような、シェップの個性全開のソロが聴ける。

どす黒いブルース感覚(シェップ)と青白いブルース表現(チェット)の違いを楽しむ1曲。曲の途中からシェップのシャウトボーカルが始まって、熱気ムンムンの暑苦しい雰囲気に包まれる。

ラストはチェットのクールなボーカルによる「MY FOOLISH HEART」。

涼しい風が入り込んできてクールダウン。

対称的な二人が一期一会でフランクフルトとパリで共演したドキュメンタリー。

メンバーはARCHIE SHEPP(TS,VO)CHET BAKER(TP,VO)HORACE PARLAN(P)

HERMAN WRIGHT(B)CLIFFORD JARVIS(DS)

録音は1988年3月13,14日 FRANKFURT,PARIS

1997年大阪に帰省した時、ワルツ堂EST1店で買ったCD。

FRITZ KRISSEは豪腕ベーシストだと思われる。

何故ならこのCDに収録されているベースの音像がとても硬質で音がでかいから・・・

ピアノには日野皓正のENJA盤で有名なBOB DEGENが参加していている。

テナーはハンガリーの名手TONY LAKATOSが吹いていて1曲目からパワーに溢れたサウンドが流れてくる。

手袋でもはめて鋼鉄の弦のベースでも弾いているのじゃないかと思うような轟音ベースの上を重量感に溢れながら尚、体力の余裕を感じさせるラカトシュのテナーが滑り込んできてハードボイルドなタッチで謳い上げる。

2曲目は白い靄の中を彷徨っているような幻想的でメランコリックなスローなナンバー。

BOB DEAGENのピアノが冴える3曲目は、一転軽快なテンポのカルテットの一体感がよく出たトラック。ラカトシュはソプラノもマチュアーな音色で個性が感じられ器用なところを見せる。

もちろん主楽器はテナーの方で、見せ付けるようなテクニックの為のテクニックは使用しないのであるが、素晴らしいテクニシャンであるのが窺える。

「脳ある鷹は爪隠す」とよく言うがこのラカトシュというプレイヤー只者ではない。

どっしりと地についた語り口、豊かなトーン、常に余裕を感じさせながら重量感と漲るパワーを見せつけるところなど、近い将来大ブレークしそうな予感がする。

日本のレコード会社も某何とか・アレンも良いのですが、こんなテナー奏者をフューチャーしたアルバムを作成してほしいものです。

メンバーはFRITZ KRISSE(B)TONY LAKATOS(TS,SS)BOB DEGEN(P)DOUGLAS SIDES(DS)

1996年作品 オランダ録音

先月DUから買い逃していたものが、再入荷していたので入手した。

BAPTISTE TROTIGNONは2000年末にリリースされた緑色した分身の術ジャケの一作目が素晴らしかったのでそれ以降注目しているピアニストなのだが、2作目はやや期待はずれに終った。

同じくフランスの新進テナー奏者DAVID EL-MALEKと手を組んだカルテット作品で、勢いが感じられるストレートなジャズ作品となった。

暑い夏の日に一日の仕事を終えて、まずビールって感じで喉の渇きをゴクゴクッと潤す時

に感じる爽快感と言ったらよいのだろうか、フレッシュさと風通しのよさを味わえる一作。

ビールを一気に飲み干しながら、目をつむると一瞬南の島が見えてくる。

ほんの一瞬だけ・・・暫らくすると逆に汗が吹き出てくる。

このアルバムもそう・・・

一聴、クールにハイテクニックな音楽的交感を為し遂げているバンドだと思うのだけど、

実はそれぞれのミュージシャンのハートには飛び散る汗のようなエネルギッシュでジャズに対する熱いマインドが内在していて、あからさまにストレートな表現方法を取っていないだけなのだと言う事に気付く。

60年代から70年代のジャズのような直接的な言葉で喋っている訳ではないので、実際彼らも大汗をかいているのだと思うのだが、表面的には涼しげに高度なプレイをバンド全体で

表現している。

現代フランスジャズ界の若手ミュージシャンによるNYブルックリン派とは違ったクールネス感覚を味わえるストレートアヘッド作品だと思う。

メンバーはBAPTISTE TROTIGNON8P)DAVID EL-MALEK(TS,SS)DARRYL HALL(B)DRE PALLEMAERTS(DS)

録音は2004年10月

黒人テナーサックス界には一つの流派があるように思えてならない。

ゲイリー・トーマス、マーク・シム、グレゴリー・ターディー、ロバート・スチュアート、

テナーではないがグレッグ・オスビー・・・本作のJ.D.ALLENもそうだと思う。

音色が最も特徴的なのであるが、ぎすぎすというか、ざらついたというか、ファズトーンの成分が程度の差はあれ感じられ、一般的に思い描いているサックスの音とはちょっと違うのだ。

ミステリアスで暗黒性の部分が感じ取れると思う。

分厚いリードを用いてわざとコントロールしにくくした楽器を体力に任せて重量感溢れた調子で吹き進んでいく。

共通するのはそのような事項だろうか?

このJ.D.ALLENのデビュー作は全体的に60年代新主流派のテイストが醸し出されたサウンドでその事自体が決して後ろ向きの発想ではなくて前を見据えたなりの演奏である事を評価したい。ウィントン・マーサリス以降高度で洗練され難解になりすぎたジャズを、今一度時間軸を60年代に戻す事によってより骨太なジャズサウンドを再構築したかったのではないかと思うくらいエネルギッシュな音楽が展開されている。

重爆撃機の様に重々しくパワフルな調子で吹き進んでいくALLEN,フレディー・ハバードの様な派手なアクションを交えつつ煌びやかなFABIO MORGERAのフロント陣は対称的なスタイルでサウンド面で相乗効果を生んでいる。

SHEDRICK MITCHELLは変幻自在のピアノプレイを展開し、ERIC REVISはステディーなベースノートを刻み続け、時には掻きむしる様な激情的なプレイも披露。

RODNEY GREENもタイコをしばいているかの様にパワフルな演奏を見せつける。

所々に挿入されるスローナンバー・・・7曲目「IN SEARCH OF」など60年代のウェイン・ショーターのBLUE NOTE盤を聴いているような錯覚を起こすほど素晴らしい出来。

ラストはコールマン「LONELY WOMAN」で締めくくられる。

1972年ミシガン州デトロイト生まれのアレンは、ウェイン・ショーター、ユーゼフ・ラティーフ、オーネット・コールマン、デクスター・ゴードン、ジョン・コルトレーンに影響されたと述べている。

このアルバムを聴いて「なるほどなぁ」と思った。

メンバーはJ.D.ALLEN(TS)FABIO MORGERA(TP,FLH)SHEDRICK MITCHELL(P)ERIC REVIS(B)RODNEY GREEN(DS)

録音は1998年8月 NYC

韓国の女性チェリストOKKYUNG LEEの名前を知ったのは、2001年頃「OUT THERE」にニューヨークレポートを連載されていた座間裕子さんの文章によってだった。

韓国の女性チェリストOKKYUNG LEEの名前を知ったのは、2001年頃「OUT THERE」にニューヨークレポートを連載されていた座間裕子さんの文章によってだった。その魅力的な紹介文によってOKKUNGの名前はその時しっかりと頭の片隅にインプットされたのだ。

つい最近TZADIKから新作がリリースされたという情報を得てアマゾンに直ぐに注文した。

彼女がどんな音楽を演奏しているのか期待に胸が高まった。

雨だれのように響くパーカッションとエレクトロニクスが不穏な空気を醸しだし、何かこちらの予想だにしない事が起こりそうな気がする1曲目。OKKUNGはこのトラックには参加していない。2曲目はうってかわってカラフルな色彩感覚に溢れたナンバーでクラリネットとチェロのユニゾンによるテーマが印象的。

3曲目はOKKUNGのチェロとSHELLEY BURGONのハープによるデュオ。暗い部屋の中で蝋燭の灯りが揺らいでいるのを見るような雰囲気の曲。

5曲目は、ベースの定型ビートの上をOKKUNGのチェロが自由に泳ぎまわる。そこにあると思って近づいた瞬間、その「もの」は違う場所に移動していつまで経っても手に入れることの出来ないような憔悴感、切迫感を感じるナンバー。

6曲目は、IKUE MORIのエレクトロニクスが効果的に使われた空間の捻じれを連想させる曲で、異次元への扉が開いているといった感じだ。

8曲目「CLOSED WINDOW」も閉じられた窓の反対側にはもう一つ別の世界が開けているといったミステリアスで黒魔術的な印象を受ける曲。

9曲目はOKKUNGの一人二重奏で最も東洋的なテイストを感じるナンバー。

真夜中に一人暗がりで鏡を覗いてごらん。

きっと、そこには反対側の世界から見つめているもう一人の自分がいるはずだから・・・

メンバーはTIM BARNES(DS,PER)JOHN HOLLENBECK(DS,PER)SHELLEY BUROON(HARP)

OKKYUNG LEE(CELLO)SYLVIE COURVOISIER(P)IKUE MORI(ELECTRONICS)TREVOR DUNN(B)

DOUG WIESELMAN(CL)

録音は2005年1月 BROOKLYN

何を隠そう初めて買ったCDで、マンハッタンジャズクインテットのピットインライブ盤と一緒に1986年の正月、福山の商店街にあるレコード屋で買った。

マンハッタンの方はとっくの昔売り飛ばしてしまいましたが・・・

KAI,EMIKOは甲斐恵美子の改名で、当時ソニーが強烈に売り出していたジャズピアニスト。大西順子が日本のジャズシーンにデビューする6、7年前の事。

当時は今と違ってまだまだ女性ジャズピアニストの数も少なかった・・・

アルバムタイトルの「エメラルドシティー」はシアトルのことを意味しているのであるが今でこそ「イチロー」や「スタバ」で非常に馴染みのあるアメリカの町になったが、当時はそうでもなかった。

KAI,EMIKOのピアノはいい意味でとても女性的だ。柔らかく繊細なタッチでメロディアスなフレーズがとても良い。1,2曲目「EMERALD CITY」「SEA BRREZE」などシアトルの澄み切った空気感と海と湖の景観が目に浮ぶような曲調で作曲の才能も素晴らしい。

ジョー・サンプルの「MELODIES OF LOVE」や「SUMMERTIME」も程よいアレンジがされていてアルバム全体の曲のつながりも良く、トータル感が出ている。

ピアノスタイルは強い主張をする方でなく、音数も決して多いほうではないけれども、実際に声に出して歌えるフレーズで自身の心情を音に表現するタイプのピアニストと見た。

曲によってフルートのDENNY GOODHEWが参加していてアルバムに変化がついており、KAIの曲調をよく理解したプレイをしていて評価できる。

このアルバムの後、ソニーから確か1,2枚リーダー作品をリリースした後、あまり名前を以前の様に聞かなくなってしまったが、現在も元気で活躍しているようだ。

時折棚から取り出して無性に聴きたくなるアルバムだと思う。

メンバーはKAI,EMIKO(P)RON HOLDRIGE(B) GRANELLI(DS)DENNEY GOODHEW(FL)

録音は1986年5月 SEATTLE

ビッグバンドによるパット・メセニー集で、あのパットの名曲がどうビッグバンドによって料理されているか興味をもって、リリース情報を知ってから直ぐに手に入れた。

1曲目からパット・メセニーのアメリカ中西部あたりの風景が見えてくるような音楽が見事なビッグバンドサウンドにトランスレイトされているのだ。

突き抜けるような青い空、照りつける太陽、どこまでも続く大陸横断道路、舞い上がる土ぼこり、サボテン、巨大スーパーマーケット、ダイナー、湖畔のモーテル、インディアン、雨上がりにかかる虹・・・・パットの音楽から受けるアメリカ的なイメージを損なうことなしにジャズビッグサウンドにしたBOB CURNOWのアレンジ能力は賞賛に値する。

アルバムを聴き進めるにつれパット・メセニーのオリジナリティーに富みつつポピュラリティーを獲得した楽曲の素晴らしさを改めて感じるのである。

それにしても変拍子の曲をビッグバンドで演奏するのは、聴いていても難しそうで大変だろうなと思うのであるが、集められたミュージシャンの高いミュージシャンシップによってそういったハードルは難なくクリアされている。

名前を知っているメンバーを書き出すとBOB SHEPPARD(SS,AS,FL,CL)BOBBY SHEW,

BUDDY CHILDERS,WAYNE BERGERON(TP,FLH)RICK CLUVER,ANDY MARTIN(TB)BILL CUNLIFFE(P)TOM WARRINGTON B)STEVE HOUGHTON(DS)さすがウエストコーストの有能なミュージシャンだけに危なげない。

日本の学生ビッグバンドの中でこのアルバム、バイブル的存在になってきているそうだけどこんな演奏聴けるのだったら何としてでも駆けつけたい。

1994年作品

ベルギーのバリトンサックス奏者JEAN-PIERRE GEBLERの94年カルテット作品。

カルテットと言ってもドラムレスでギターが代わりに参加している。

インナースリーブの裏側にレスター・ヤング、デクスター・ゴードン、ジェリー・マリガンに捧ぐ・・・とある。思えば皆バラードの名手じゃないか!

このアルバムのリーダー、JEAN-PIERRE GEBLERもバラードナンバーを得意とするバリトンサックス奏者なのが、スタートボタンを押したと同時に直ぐに分かる。

木枯し吹きすさぶ冬の夜、暖炉が焚かれた暖かい部屋でソファに腰掛けてリラックスして過ごしているような気分になる、ウォームでマイルドなトーン、木の質感がするリラックスした上質な音楽が展開される。

ピアノの名手、MICHEL HERRとギターのJACQUES PIROTTONの北欧のテイストを感じさせるややひんやりとしたサポートと絶妙なコントラストをなしていてる。

「降っても晴れても」「LAMENT」「WAHT'S NEW」「夜は千の目をもつ」「I'M GETTING SENTIMENTAL OVER YOU」「'TIS AUTUMN」「ALL THE THINGS YOU ARE」「EVERYTHING HAPPENS TO ME」「A WEAVER OF DREAMS」ジャズファンには御馴染みの有名曲を大仕掛けのアレンジなしに淡々とオーソドックスに等身大のプレイを展開するGEBLER。

それでいて淡白すぎることなく自身の喋りたい事はしっかり言い切ることのできる表現力、ジャズに革新性やスリルを求める方には的外れかもしれないが、たまにはこんな身も心も委ねることのできるジャズもお勧めいたします。

今、ボッサアレンジの「夜千」が終ってGEBLER唯一のオリジナル「FIVE WOMEN」が始まったところ・・・これがまた乾いたセンチメンタリズムを感じさせるイイ曲なのです。

メンバーはJEAN-PIERRE GEBLER(BS)MICHL HERR(P)JACQUES PIROTTON(G)PHILLIPPE AERTS(B)

録音は1993年11月

DAVID SILLSの最新作。LARRY KOONSEがギターで参加したカルテットによる演奏で、一体化したバンドサウンドが展開されている。

DAVID SILLSの名前を初めて知ったのはヤスケンこと故安原顕さんの本だった。

歯に衣を着せぬ調子のきびきびした文体のファンだった。

2001年12月にNAXOSレーベルの第2作目を買って、ヤスケンの言う通り、「なかなか有望な白人テナーがでてきたなぁ」と思った。去年の夏、このORIGINレーベルからリリースされたSILLSとBRENT JENSENの共同名義作品はもっと感心して、このブログを立ち上げた2日目に確か書き込んだはず。

当作品はギター、オルガンのカルテットのフォーマットで普通だったら、ブルージーなコテコテ系の音を連想しがちだけれど、ウォーン・マーシュの影響をかんじさせるSILLSのこと、知的な表情を織り込んだクールなコンセプトが演奏全体に窺がわれる。

この作品はDAVID SILLSがマンハッタン・スクール・オブ・ミュージックで学んだ2年間に作曲した曲が収録されている。

ニューヨークの町に刺激されSILLSの楽器の鳴りとその音楽性はより幅が出て骨太なものに成ってきた印象を受ける。

以前より表情がより多彩になって生真面目一本やりといった印象から遊び心も出てきてプレーにも余裕が感じられるのだ。

LARRY KOONSEのギターとのコンビネーションも良くてレギュラーグループで是非活躍して欲しい。オルガンもコテコテ系ではなくて涼しげなサウンドを発していてグループサウンドの重要な役割を担っていると言える。

決して派手さはないけれども、高い音楽性がしめされたアメリカンメインストリームジャズの秀作だと思う。

メンバーはDAVID SILLS(TS)LARRY KOONSE(G)JOE BAGG(ORG)TIM PLEASANT)DS)

録音は2004年1月3-5日

オールスターメンバーメンバーによるCLAUDIO FASOLIクインテットの1995年作。

確か倉敷の「グリーンハウス」で買ったのだと思うが、店内になり響くKENNY WHEELERのトランペットの音に耳を奪われ、今かかっている音楽は何?とカウンターまで確認しに行った時ディスプレイされていたCDがこの作品だったのだ。

1曲目「YESTERDAYS」は中世ヨーロッパの宗教曲の様に厳かなイメージで演奏される。

GOODRICK, FASOLI, WHEELERとソロが続くのであるが、ストップタイムを用いた印象に残るアレンジがなされている。2曲目は4ビートのFASOLIのオリジナルで、クールなGOODRICKとくすんだトーンでテナーを吹くFASOLIがフューチャーされる。

FASOLIの訥弁スタイルと言えるテナーが意外とハートにずっしりくるプレイで、グッドリックのクールなギターと良い対比を生んでいるのだ。「MY ONE AND ONLY LOVE」でもそう。4曲目KENNY WHEELERが入ると一転、音楽が賑やかになり、華やいだ感じになる。

中音域から高音域にかけてのフレーズに頼らない奏法はこの稀有のトランペッターの唯一無二のものだろう。FASOLI,WHEELER,GOODRICK,TEXIER,ELGART彼ら5人の演奏を聴いていると、皆自由気ままに演っている様でいて、実は演奏の細部を聴きとって周りに敬意を払いつつ全体の調和を乱すことなく自己のベストを表現すると言った大人のプレイをしているのが分かる。それでいて自身も演奏を本当に楽しんでいる・・・そんな大人の粋というか、余裕を感じさせ、同時にアーティスティックな自己主張を挟み込むことを忘れない。

そんなヨーロッパの巨匠5人が楽しんで演じたセッション盤、出来が悪くなろうはずがない。

メンバーはCLAUDIO FASOLI(TS,SS)KENNY WHEELER(TP,FLH)MICK GOODRICK(G)HENRI TEXIER(B)BILL ELGART(DS)

録音は1994年4月15,16,17日 PARMA,ITALY

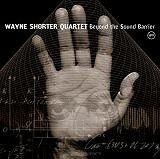

「音楽には聴こえない音楽を演りたいんだ。」ウェイン・ショーターはインタビューで答えている。こうも言っている。「このバンドで唯一変わらない事と言えば「変化し続けること」」とも。

ウェイン・ショーターだから言っても許される真に禅問答の様な宇宙的な回答のようだが、実際この新作「BEYOND THE SOUND BARRIER」を聴くとショーターが誠意をもって真面目に答えたのが、分かる。

ショーターにとって作曲された作品は、完結することがないらしく、新たなインスピレーションが浮んだらその都度手直しがなされるという。

当アルバムでの「JOY RYDER」「OVER SHADOW HILL WAY」が今回それにあてはまる。

1988年にCOLUMBIAからリリースされた「JOY RYDER」はTERRI LYNE CARRINGTON(DS)NATHAN EAST(ELB)PATRICE RUSHEN(KEY)の核メンバーに曲によってハンコックやジェリ・アレンがゲスト参加した作品で、アレンジメントが細部にわたってなされた曲をショーターが縦横無尽にサックスを吹きまくるという印象が残っている。

この作品では正反対のサウンドがアルバム全編に渡って展開されていると言っても良いと思う。

現在のショーターにとって理想的といえるバンドが始動して、自身の作品をその時その時頭で鳴り響いているサウンドを瞬間的に音に変換できるメンバーに巡り合ったのだ。

ショーターはこうも答えている。「バンドは家族なんだ。」

家長ショーターがあれこれ指示しなくとも、各人が最善の音を運んできてくれ、有機的にそれが結合して再び新たな「磁場」を生み出していく。

その音楽という冒険のなかで、時には間違いや波乱もあるのだが、それに立ち向かい正しい方向を導き出して修正し、やがて立ち直って再び見果てぬゴールを目指す。

これって「人生」そのものではないか!

音楽家ウェイン・ショーターの究極的なライフワークはおそらくこれにあると思わずにいられない音楽がここには展開されている。

とうとう、ショーターはマイルスになったのだ。

70年代のマイルスとおそらく同質のカリスマ性を現在のショーターはメンバーの間から受けていると、思うのだけれど、違う点はマイルス(個人主義)ショーター(家族主義)だと言う点。これはおそらくショーターの宗教的バックボーンにあるのだろう。

そして作曲と即興。よく聴いていないとどこからどこまでが「作曲」でどこからが「即興」なのか分からない蜃気楼のような音楽。

音楽家(作曲家)ショーターと演奏家ショーターとしての表現のベクトルがこれも現在においてそのような均衡を保っていると言う事に他ならない。

最初の「音楽には聴こえないような音楽を演りたいんだ。」という言動と何かリンクするところがあるのではないかと今後ますますショーターの動向には目が離せない。

最後に苦言ではないのだが、このようなハイブロウな作品は日常的に聴くにはちょっときつ過ぎる。おそらくほとんどの人がそうじゃないかと思う。

すこし力を抜いた作品もリリースして欲しいのが本音のところ。

例えば、マリア・シュナイダー・オーケストラをバックに自身の旧作(BLUE NOTE時代)をサックス一本でソロイストとして吹きまくる・・・

パット・メセニーとのブラジル音楽集(ミルトン・ナシメント数曲ボーカルで参加)

などのエンターテイメント性の高い作品も夢想しているのですが・・・

メンバーはWAYNE SHORTER(TS,SS)DANILO PEREZ(P)JOHN PATITUCCI(B)BRIAN BLADE(DS)

録音は2002年11月~2004年4月

岡山のLPコーナーの通販リストに、大推薦とあったのでその言葉を信じて買ったLP。

エンリコ・ピエラヌンツィやボブ・ロックウェルなど好きなミュージシャンはLPコーナーの店長だったH井さんに紹介してもらったものが少なくない。

すべて1980年代後半のことで、このBERGONZIも新譜で入荷したのを直ぐに聴いて、愛聴盤になった。

バーガンジーの魅力は、苦みばしったエグミ成分を含んだ音色でリズム面でバリエーションに富んだ奏法で常に男気溢れたプレイをしてくれるところ。

長い下積み時代に培った経験から、常に自身のオリジナリティーに富んだプレイを抑えることなしに様々なスタイルのミュージシャンに最もフィットした演奏を安定して繰り広げることのできるまさにプロ中のプロと言えるミュージシャンだと思う。

このアルバムではA面がジャズオリジナル、スタンダードで、B面が自身の作品やメンバーの曲中心の選曲となっている。

テナー一本で演奏に賭ける心意気が伝わってくる凛々しく爽やかさを感じさせる骨太の演奏に聴いていて直ぐに惚れこんだ。

俺は今、最高のジャズを聴いているんだと思わせる演奏と言ったらよいのか?

そう思わせるような演奏で、こういうアルバムがジャズ喫茶での人気盤になるのだと思う。バックのメンバーではやはりSALVATORE BONAFEDEが切り口豊富な鋭いプレイをみせている。最近あまり名前を聞かないがどうしているのだろう?

「THEME FOR ERNIE」「I WANT TO TALK ABOUT YOU」などジャズオリジナルの見事な吹きっぷりも素晴らしいが、自身のオリジナル「SI SENORA」やベースのGOYA作「DODO'S WALTZ」でのハードボイルドでペーソス溢れるバーガンジーの吹奏には思わず男惚れしまう。

80年代に吹き込まれたテナーカルテットの代表的な一枚として大推薦したい。

メンバーはJERRY BERGONZI(TS)SALVATORE BONAFEDE(P)DODO GOYA(B)SALVATORE TRANCHINI(DS)

録音は1988年5月 MILANO

ノルウェーの新興レーベルJAZZAWAYからリリースされたアルトサックストリオの新録で、DUから5月初旬に入手した。

ノルウェーの新興レーベルJAZZAWAYからリリースされたアルトサックストリオの新録で、DUから5月初旬に入手した。サックスのKLAUS ELLERHUSEN HOLMは、アルトを吹けばオーネット・コールマン、バリトンではジョン・サーマンを連想させるような演奏で、前へ前へ飛び出してくる活きのよいビッグトーンは聴いていて気持ちよい。

ドラムのOLE THOMAS KOLBERG,ベースのOLE MORTEN VAGANとの三位一体となったサウンドはスポーツのような肉体の運動性、躍動感を感じさせる一方、雰囲気一発の根性的フリージャズでもなく、ヨーロッパフリーの抽象的、観念的サウンドに埋没するでもない独自のサウンドを追及している最中のように感じた。

音楽的テクニック、教養はおそらく素晴らしいものを持っていると思われるが、そういうバックボーンから意識的に反対の方向の音楽的志向を目指している。

それでいて実際、彼らが熱く、もしくはクールに演奏すればするほど音楽的素養が感じ取られ、大きなうねりのある歌を感じるのである。

まだまだサウンドの幅が拡がって来る可能性を充分感じさせる今後期待の北欧のサックストリオだと思う。

メンバーはKLAUS ELLERHUSEN HOLM(AS,BS)OLE MORTEN VAGAN(B)OLE THOMAS KOLBERG(DS)

録音は2004年9月15,16日

1991年度JAZZPAR受賞のJENS WINTHERのクインテットによる録音で、ドラムにはアル・フォスターが参加している。残りのメンバーもTOMAS FRANCK(TS)BEN BESIAKOW(P)LENNART GINNMAN(B)とデンマークの選りすぐりのメンバーからなるクインテット。

当時、1960年生まれのJENS WINTHERは31歳で、プレイヤーとしてまさに伸び盛りの心技体が一致した見事なプレイを展開している。

トランペットの音が丸みを帯びた鋭さというか、デザインの優れたジャックナイフのようにシャープなんだけれども、木製の部分の柄のところのように材質からくる温もりを感じさせ、トータルな印象として美的に完成されたフォルムの印象をWINTHERの音からも受けるのだ。

曲も急速調モードナンバー、幻想的なバラード、キャッチーなラテンナンバーなどバラエティーに富んでいて飽きさせない。テナーのTOMAS FRANCKもコルトレーンを基盤としたハードボイルドで男性的なパワーを感じさせるモーダルテナーを聴かせていてWINTHERとの相性のよいところを見せる。

ピアノのBESIAKOW,ベースのGINNMANも好サポートぶりだが、特筆できるのはベテラン、アル・フォスターのドラム。1曲目のスネアとシンバルの捌き方などまさに芸術的だ。

シンバルワークやレガートの美しさは素晴らしいサポートを行いながら、しっかりと自己主張したドラミングができるまさにドラマーのお手本のような存在。

こんなドラムをバックで叩かれたらフロントプレイヤーはいつもの実力以上のものを出せることうけ合い。

録音は1991年3月17,18日 COPENHAGEN,DENMARK

© Rakuten Group, Inc.