PR

Keyword Search

Calendar

キリスト教カルトを… TERA DREAMさん

momo_maruの日記 momo_maruさん

有益情報 y394649さん

墓石・仏像彫刻・石… 石を通じて皆様の幸せを願う「いまが大事」さん

Reception loggings … josef_zenchanさん

アンテナショップ南… アンテナショップ南会津さん

自分らしく生きていく ルハマさん

会津:野仏、庚申塔… Piyo3344さん

如意宝珠を求めて、… kaiundouさん

Comments

Freepage List

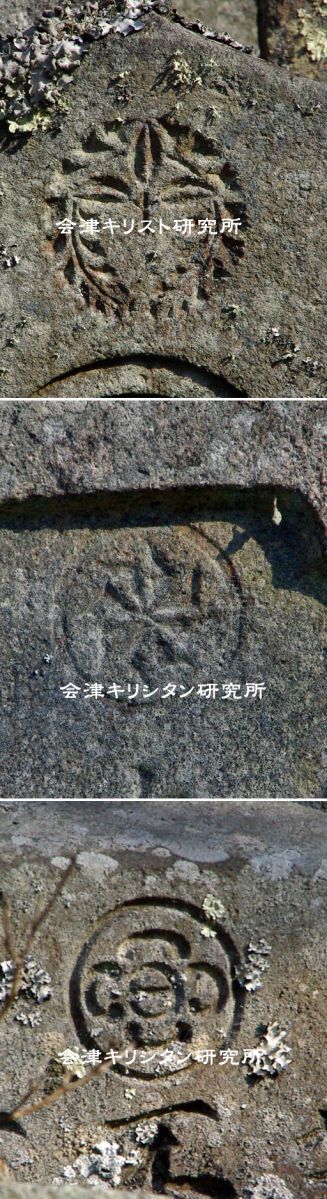

【中通りの不思議な家紋】

前述までの墓石が集められているところにあった、家紋と思われる紋様です。上の家紋は一見、下がり藤に見えたのですが、下がり藤であれば中にあるのは木で、このような葉は付いていません。真ん中はアレッと思ったので少し画像処理したら、逆さ卍と「Χ」を重ねています。そして下の家紋は、胡瓜に似ていますが一般的な胡瓜の紋よりはかなりシンプルです。

そしてこれらの家紋は、少し離れたところから見ると、どれも十字に見えます。上の家紋は下がり藤の中にラテン十字があるように見えました。キリシタンが家紋に十字を使うことは珍しくありません。会津にも不思議な形をした紋が彫られた墓石があります。家紋はかなり古くから貴族の間で使われていたようですが、一般民衆が家紋を用いるようになったのは、室町時代後期からだそうです。

これはキリシタンが日本に入って来た時期と重なります。ヨーロッパには、それぞれの家に家紋がありますし、王や貴族にも勿論家紋があります。また、家紋は一つの家に一つとは限りません。徳川将軍家の葵紋は有名ですが、家康が征夷大将軍になったころから、「丸に二つ引き」という家紋が第二の家紋として使われていました。これは、足利家が室町幕府を開いた時に、朝廷から受けた家紋です。

墓石があって、戒名が彫られているということは、確実に宗門人別制度に組み入れられているということなのですが、それでもこうした紋が彫られているのは何故なのでしょうか。小生には、「隠れていた」という答えしかないように思えて仕方がありません。この一帯に10年位住んだら、おそらくはっきりした答えを見付けられるだろうと思います。