PR

Freepage List

旅行記索引

台湾旅行記(2005.12)

龍井茶と安渓鉄観音のお茶旅行記(2006.05)

知床旅行記(2006.07)

台湾お茶旅行記(2006.09)

立山黒部アルペンルート旅行記(2006.09)

ちょこっとシルクロード(2005.08)

台湾・茶器と茶荘めぐり(2007.01)

龍井茶を探しに(2007.04)

台湾秋茶づくり旅行(2007.09)

台湾かけあし旅行(2008.05)

北海道旅行記(2008.08)

沖縄旅行記(2008.09)

台湾旅行記(2008.10)

お茶を学びに杭州へ(2009.03)

山陰街あるき(2009.05)

芒種の台湾(2009.06)

吾妻渓谷と榛名山の旅(2009.08)

上海万博の旅(2010.05)

台湾旅行記2011初夏(2011.06)

台湾旅行記2012初夏(2012.06)

バニラで行く年末台湾2013(2013.12)

台湾旅行記2014初夏(2014.06)

梨山製茶ツアー参加記(2015.07)

台北近郊プチ茶旅(2016.01)

お茶索引

中国茶・緑茶

中国茶・白茶

中国茶・黄茶

中国茶・青茶-福建省北部

中国茶・青茶-福建省南部

中国茶・青茶-単叢・その他

中国茶・紅茶

中国茶・黒茶

中国茶・花茶

台湾茶・緑茶

台湾茶・青茶-高山烏龍茶

台湾茶・青茶-凍頂式烏龍

台湾茶・青茶-その他

台湾茶・紅茶

台湾茶・花茶

茶外茶

ペットボトル茶

その他の国のお茶

日本茶

中国茶ブックマーク

国内のお店

台湾情報

中国茶の勉強

茶人な皆様

連続記事まとめ

花粉症に効くお茶を考える

中国茶の学び方

台湾でお茶を買うノウハウ

中国茶の資格について考える

中国茶は難しいか

中国茶と台湾茶

日本での中国茶の歴史を振り返る

日本全国茶館・茶荘・教室めぐり

お茶の本・雑誌

大好き teatime ティーコジーさん

碧眼猫的茶巡游 碧眼猫さん

華屋敷 ハナやシキさん

kinokoの手作… **kinoko**さん

グリザベラの館 グリザベラ4163さん

そらいろ茶(sorairo… ニココ3628さん

Primary T… yukina28さん

Calendar

Comments

2025.10

2025.09

2025.07

Keyword Search

「宮廷プーアル茶とか最高等級茶葉って、何やねん」と思っている方向けの説明です。

ちょっと専門用語が出てきて長いので、ご覚悟を。

<宮廷プーアル茶とは?>

前の記事にも少し書きましたが「宮廷プーアル茶」は、芽の部分を主に使って作られたプーアル茶のことです。

餅茶で買うと、芽がキンキラキンになっていたりするので、見た目の高級感があります。

おそらく宮廷に献上されたのはこういうお茶ではないか・・・と思われる”タイプ”のプーアル茶ですね。

「宮廷プーアル」は、献上品にふさわしい品質の商品のみに許される称号・・・なんてことはなく。

「芽を使って作ったプーアル茶」という程度の意味しかありません。

民間で勝手に使っている呼び名なので、厳密な定義が無いのです(ゆえに品質にはかなりの開きがあります)。

中には「宮廷」の名に恥じない最高級茶葉を使ったお茶もあるかもしれませんが、そこはやはり値段相応です。

もっとも、芽の部分は軽いので、同じ重さのお茶を作るとなると、たくさんの芽の数が必要です。

その分、原価は少々高いということは言えるかもしれません。

「宮廷プーアル」はキャッチーな名前ですし、緑茶世界の人は「芽=高級」信仰があるので、ありがたがる人もいます。

取っつきやすいまろやかさがありますし、渋みも少ないので。

「宮廷プーアル」という名前を見たら、基本的には、芽を使った口当たりの柔らかいお茶。

ただし、香りの変化や味わいの厚みはあまり深くなく、ライトな感じ、と捉えておけば、まあ大体合っていると思います。

#品質の高い生葉を使うと印象は結構変わります。

<普通のプーアル茶との違い>

一般的なプーアル茶は、「芽」だけでなく「成熟した葉」(三番目とか四番目の葉)もバランス良く使います。

「芽」と「成熟した葉」の違いを成分の面から説明すると、旨み成分とポリフェノールの量にあります。

「芽」は旨み成分が多めで、ポリフェノールは少なめです。さらにカフェインも多くなります。

一方、「成熟した葉」には、旨み成分は少なく、ポリフェノールが多く含まれています。

ポリフェノールは渋み成分ですので、そのまま緑茶に仕立てると渋みや苦みになります。

旨みを味わいたい緑茶などは、渋みを避けるためにも芽を多めで製茶した方が有利でしょう。

さて、雲南省の品種である雲南大葉種は、日本や中国の緑茶産地で作られている品種よりも、ポリフェノールが豊富であるという特徴があります。

渋みや苦みが出やすく、緑茶向きの品種ではありません。

が、発酵させるとなると話は別です。

ポリフェノールは、香りや色素、その他の健康に有益な新しい物質に変化します。

発酵を前提にすると、ポリフェノールが多い方が味わいの豊かさに繋がるのです。

プーアル茶の持つ、ふくよかな香りや厚みのある味わいは、ポリフェノールの多い雲南の品種だからこその芸当なわけです。

ところが、宮廷プーアル茶は、雲南の品種といえども芽で作るので、ポリフェノール由来の香り成分などの絶対量は、オーソドックスなプーアル茶に比べると、少なくなります。

その代わり、旨み成分が多いので、まろやかな口当たりになります。

でも、香りや味わいの厚みに欠けるのは致し方ないところ。

宮廷プーアル茶で、「うーん、口当たりはいいけど、物足りない?」と思うのは、そういう成分が少ないからです。

#もちろん、茶葉そのものの品質の差もありますが。

<プーアル茶の等級とは何か?>

もう1つの疑問。

プーアル茶の等級とは一体なんでしょうか?

中国のメジャーなお茶に関しては、政府が「標準(基準)」を定めています。

お茶ごとに生産地域や製法、お茶の特徴などを明確に記述するとともに、等級なども明確に示しています。

プーアル茶は2008年から、国が制定した「国家標準」というもので定義されています。

この基準をクリアしたお茶はプーアル茶と呼んでも良いけど、それ以外はダメよ、というわけです。

ホンモノかニセモノかを判断する基準を国が提示しているわけです。

こういう基準を作って縛らないと、心ない業者が粗悪なお茶を流通させて、結局お茶のイメージをぶっ壊してしまうので。

中国茶の世界が、ここ10年ほどの間に、ものすごく変わった部分は、こうした基準の整備にあると思います。

一般的な通説に頼っていたお茶の定義を、政府がきちんと定義し始めたってことですね。

お茶の説明をしっかりしようと思ったら、今やこれらの「標準」を読み込んだ上でないとできません。

このプーアル茶の国家標準の中には、等級について記した部分もあります。

ただ、これがやや厄介でして、

・生葉の等級

・製品の等級

と、3段階に分かれており、それぞれに等級が決められています。

最終的には「製品の等級」に集約されるのですが、段階を追って見てみましょう。

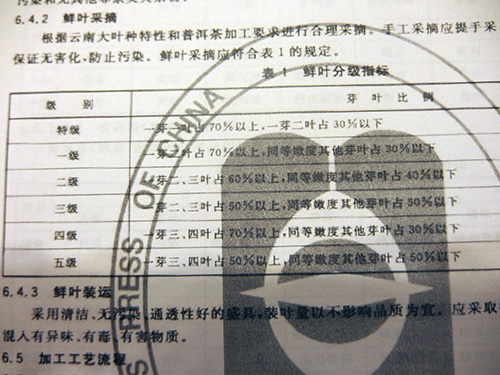

<生葉の等級>

まずは、生葉の等級。

生葉は、芽と葉の比率で、特級・一級~五級までの全部で6種類が定められています。

抜き出して翻訳します。

一級:一芽二葉が70%以上を占め、同等の柔らかさの芽や葉が30%以下であること。

二級:一芽二、三葉が60%以上を占め、同等の柔らかさの芽や葉が40%以下であること。

三級:一芽二、三葉が50%以上を占め、同等の柔らかさの芽や葉が50%以下であること。

四級:一芽三、四葉が70%以上を占め、同等の柔らかさの芽や葉が30%以下であること。

五級:一芽三、四葉が50%以上を占め、同等の柔らかさの芽や葉が50%以下であること。

「同等の柔らかさの云々」という記述がありますが、これは葉っぱだけ取れちゃったとか、新芽だけとかいうのもOKということです。

特級と認められるためには、芽と葉がしっかり繋がった綺麗な形で摘みとり、揃えなければいけません。

これは、かなりの労力がかかる=高コストであるということは言えます。

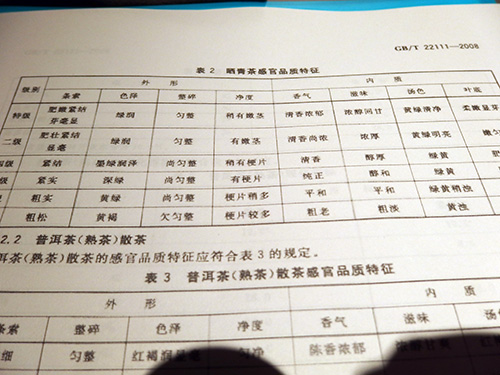

<原料茶の等級>

続いて、原料茶の等級。

ここから突然、11段階になります。

間の級は、上と下の中間ということで判断の余地が残されている感じです。

等級の分類に当たって見る点は大きく分けて2つです。外観と内質です。

まず外観ですが、

「条索」・・・形や太さ

「色沢」・・・茶葉の色合い

「浄度」・・・不純物(茎とか老葉とか)の有無

を見ます。

続いて内質ですが、これはいわゆる鑑定杯を使って評価します。

「香気」・・・香りの状態・パターン・持久力など

「滋味」・・・味わいの傾向

「湯色」・・・水色の色・つや

「葉底」・・・茶殻の状態。色、形、大きさ、柔らかさなど。

これらを全部チェックします。

基準には、それぞれに2文字~4文字程度の言葉が書いてあります。

これが「評語」というもので、評茶員講座を受けると、膨大なお茶サンプルをテイスティングさせられて、徹底的に叩き込まれるものです。

このような形なら「肥壮」だとか、こういう味なら「濃醇」だとか、こういう香りが「清香」だとか。

このへんの評価基準を、評茶員&評茶師が共通で揃えておかなければなければ意味が無いので。

それを覚えるのが大切なのです。

メーカーは、出荷検査の際にお茶をテイスティングし、「これは確かに国家基準○級相当のお茶です」といって、格付けをしなければいけません。

当然、基準と乖離があると大損害を負うことになる(基準に達していないお茶の販売が発覚したら、回収・買い戻しです)ので、国の定めるスタンダードが分からないと商売にならないのです。

ゆえに評茶員資格は、製造・流通をする上では、必須資格になりつつあるわけです。

話が少しずれましたが、簡単に言いますと、特級はかなり小さく芽の多いお茶で、適正に緑茶として仕上げられている(殺青などで失敗していない)、ということが言えるかと思います。

生葉の段階では様々な大きさの茶葉が混じっていたとしても、原料茶として出荷or保管する際に、大きさで篩分けをして、「特級」「二級」「六級」「八級」のように分類することもあります。

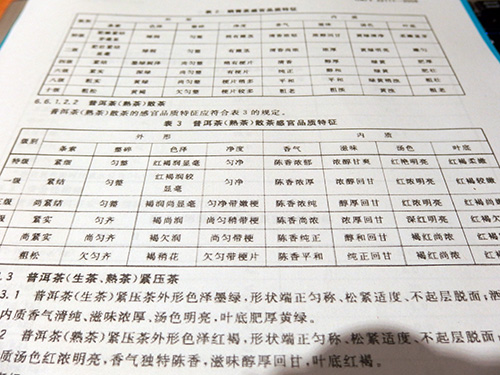

<熟茶の等級>

次に、製品の仕上がりによる等級

今回のお茶は熟茶なので、熟茶の基準を見てみましょう。

こちらは特級含めて10段階になっています。

製品茶の分類の基準も、原料茶と同じく2つです。外観と内質。

見るべき項目は同じですが、発酵しているので、色や味わいなどの基準は、当然異なります。

外観の項目にある、大きさは原料茶の段階でほぼ決まってしまうものです。

色、均一度に関しては、発酵などの製造過程がきちんとしていれば、普通は問題の無いものです。

続いて内質。

香り、味、水色、茶殻とあるのですが、これもそんなに細かい設定ではありません。

特級のところだけを抜き出してみると、

香り:古びた香りが濃く強いこと

味:濃いめで厚みがあり甘くて爽やかさがあること

水色:紅くて艶があり明るさがあること

茶殻:紅褐色で柔らかいこと

となります。

いずれも原料茶の状態がきちんとしていて、正常な管理をすれば作れる内容を規定しているだけです。

プーアル茶の等級ってのは、製茶工程で失敗がなければ、基本的には葉の大きさで大体決まっちゃうんですね。

「特級」なんて言葉を聞くと、品評会で受賞するような特別なお茶・・・を期待しちゃうかもしれませんが、残念ながら、そういうものではありません。

ベースにあるのは、「葉の大きさが小さい」というだけです。

<結論>

今回の「最高等級茶葉」が特級のことを指しているのであれば、「芽を使ったお茶を主体で使っていますよ」という表明をしているだけです。

「それって、宮廷プーアルなら当然では無いですか?」という気がしますね(^^;)

そこを屋上屋を架すように、敢えて書いてきているというのは、マーケティングの常道ではあるのでしょうけど、違和感がありますね。

芽のお茶は、茶摘みのコストがあるので、確かに一般的な茶葉よりは、やや高めです。

といっても、お茶は収穫の時期や産地、作り方によってかなり価格差があるので、ペットボトルのコストに見合うお茶は探せばあるでしょう。

キャッチコピーを翻訳すれば、「一般的な茶葉の中でも、芽を選んで使ってます」というのが結論なんじゃないかと思います。

![]()

にほんブログ村

よく特徴は出ているんですけどね。

-

茶藝師が国家職業資格では無くなった件→復… 2017.01.19

-

日本での中国茶の歴史を振り返る-(9)… 2016.01.11

-

日本での中国茶の歴史を振り返る-(8)… 2016.01.09